|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Nachdem China von den Mongolen erobert war, wollte Kublai Khan auch das japanische Inselreich unterwerfen. Zweimal sandte er Flotten aus, aber beide Male wußten die Japaner, begünstigt durch Küstenstürme, die feindlichen Angriffe zu vereiteln.

Nr. 48.

Helm des Zoshitsune, aus vergoldeter Bronze,

Nara. 12. Jahrhundert.

Die Fremdherrschaft hat der Kultur Chinas keine neuen Ideale zu geben vermocht. Erst als ein nationaler Herrscher, der Begründer der Ming-Dynastie (1368), auf dem Throne saß, entstand eine glänzende Zeit der Renaissance. Freundschaftliche Beziehungen wurden zu dem Nachbarstaate Japan wieder aufgenommen, und unter dem chinesischen Einfluß begann auch dort ein neues künstlerisches Leben.

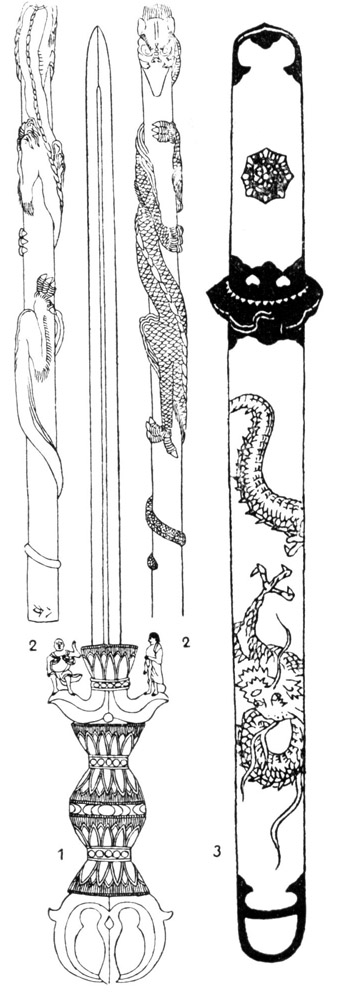

Nr. 49.

Tempelzepter (1) und Scheide (2), um 800, eiserne Klinge mit Figuren am Griff aus Gold.

Schwert (3) des Kaisers Godaigo (1319 bis 1338).

War die japanische Kunst zuerst von Priestern zur Ehre Buddhas, dann von Rittern zur Verherrlichung der Helden ausgeübt, so wurde sie jetzt von berufsmäßigen Malern, aus lyrischer Stimmung heraus, zum ästhetischen Genießen geschaffen. Um das richtige Verständnis für diese Auffassung zu erlangen, müssen wir einen Blick auf die geistigen Strömungen werfen, die aus China nach Japan drangen.

Die Ming-Herrscher griffen zurück auf die Kulturtaten der Vorfahren. Die nationale Philosophie des Konfuzius und Laotse und die Malkunst der Tang- und Sung-Dynastie wurden vorbildlich für die neue Zeit.

Den überlieferten Lehren entsprach es, daß der Kaiser nicht als erblicher Besitzer des Reiches galt, sondern als der durch seine Weisheit berufene und daher verpflichtete Führer des Volkes. Die Lehnsverfassung sowie die erbliche Adelswürde waren längst abgeschafft, und China war das Land der Kaufleute und Bauern, das von einer Beamtenkaste, den Literaten, regiert wurde. Nicht nach den ritterlichen Tugenden der Tapferkeit und des Mutes, sondern nach der Entwicklung der geistigen Fähigkeiten wurde die Auswahl getroffen. Jeder Bauernsohn konnte sich zum Literatenexamen melden, und die Leistung allein ebnete den Weg bis zum Vizekönig. Soldatendienst war ein bezahltes und verächtliches Handwerk geworden. Über die Gedanken der Weisen grübeln und den Stimmungen der gefeierten Künstler nachträumen, war das Endziel der Erziehung.

Eine derartige Anschauung mag nicht gerade praktisch sein, wenn fremde unverbrauchte Völker mit roher Gewalt feindlich einherstürmen, aber vom ästhetischen und ethischen Standpunkte aus scheint sie die höchste Auffassung des Lebens zu bilden.

So kam es, daß nicht der Feldherr oder der Krieger den Künstlern den Stoff für ihre Werke gab, sondern der Philosoph und der Dichter. Nicht Handlungen, sondern Gedanken und Empfindungen wurden zum Ausdruck gebracht. Nicht die Wahrheit des Objektes, sondern die Stimmung des betrachtenden Menschen bildete das erstrebenswerte Ideal.

Dieses gesteigerte Empfindungsleben begünstigte die Entwicklung der lyrischen Dichtung. Selbst die chinesischen Kaiser machten Verse, und auf Gesellschaften überboten sich die Gebildeten der Nation im »Sängerkrieg« zur Verherrlichung schöner Frauen und berühmter Landschaften, oder zur Wiedergabe von Stimmungen und Empfindungen. Im gleichen Sinne wurde auch die darstellende Kunst der Träger einer Stimmungsmalerei.

Das Interesse für die Kunstprodukte bildete den Hauptinhalt des Gesellschaftslebens. Man kam zusammen, um Bildrollen oder Verse zu bewundern. Der Ruhm einzelner Kunstwerke und Gedichte drang bis in die fernsten Grenzen der ostasiatischen Welt.

Nur auf dem Boden dieser Weltanschauung konnte jene eigenartige chinesische Kunst entstehen, die in Japan im 14. Jahrhundert einen kraftvollen Nährboden fand.

Sicherlich hatten die Japaner schon vorher Kenntnis von chinesischen Bildern der Sung-Zeit erhalten, aber ihnen fehlte das Verständnis für die lyrische Empfindungsweise. Bei ihnen zu Hause war damals die Lehnsverfassung in Blüte, die Ritter herrschten mit dem Schwert, und ernste politische Sorgen erlaubten noch nicht die vertiefte Beschäftigung mit künstlerischen Fragen.

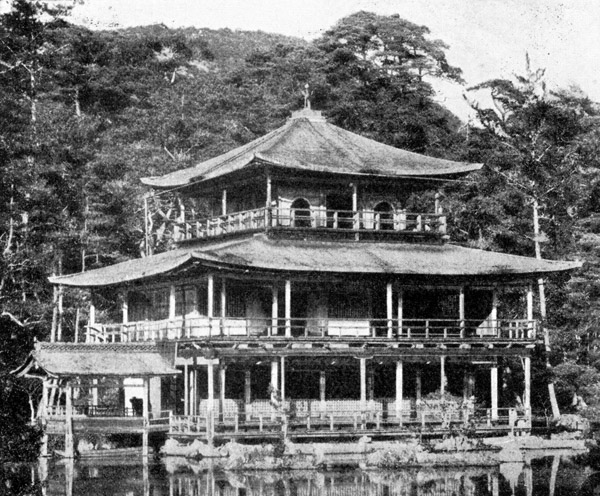

Nr. 50.

»Goldener Turm«, Kioto.

Erbaut vom Shogun Ashikaga Yoshimitsu 1398.

Erst als die Ashikaga-Familie die erbliche Shogun-Würde erlangt hatte, begann auch in Japan die ästhetisierende und philosophierende Richtung zu herrschen. Gefördert wurde sie durch die Tendenz der Zen-Sekte, welche Entsagung aller irdischen Genüsse und Versenken in ernste Betrachtungen verlangte.

In der japanischen Dichtkunst herrschte seit dem 9. Jahrhundert ausschließlich das einunddreißigsilbige Gedicht, das dem Distichon der Griechen im Silbenmaß entsprach und schon von den ersten Einwanderern mitgebracht sein dürfte. Die später eingeführten chinesischen Balladen und andere Gedichtformen kamen immer mehr in Vergessenheit, und mit kunstvoller Übung wurde alle Lyrik in diese knappe Form gezwungen. In dem Verse des Fünfzeilers konnte das einzelne Bild, die einzelne Stimmung nur in der Kürze des Epigramms wiedergegeben werden. Dichten wurde eine Kunstfertigkeit, die bis in die Gegenwart geübt wird. Es war gleichsam eine Stenographie der Gedanken. Andeutungen, Wortspiele, Anspielungen auf allgemein verbreitete Ideenverbindungen wurden in musikalischem Rhythmus nebeneinandergestellt und bildeten Stimmungsskizzen, an denen der gebildete Japaner nicht nur den Inhalt, sondern auch den Klang zu schätzen verstand. Die Beschränkung der Form führte besonders in den letzten Jahrhunderten immer mehr zu einer routinierten Künstelei. Verseschmieden blieb bis zur modernen Zeit Mode.

Gleichsam die Illustrationen zu diesen Gedichten bildeten die Malereien der Renaissance. Auch bei ihnen wurde in möglichster Kurzschrift die Stimmung der Natur ohne Rücksicht auf die Einzelheiten und die sachliche Richtigkeit wiedergegeben. In diesem Sinne gibt es kaum einen größeren Gegensatz als die ritterliche, erzählende und realistische Tosa-Schule des Mittelalters gegenüber der lyrischen, stimmungsvollen und andeutenden Kano-Schule der Renaissance.

Nachdem der Shogun Yoshimitsu sich von den Staatsgeschäften zurückgezogen hatte, erbaute er (1398) im stillen Walde am See einen weitläufigen Palast. Nur ein einziges zweistöckiges Gebäude ist erhalten (Abbild. Nr. 50). Die schwere Konstruktion der Tempel-Architektur ist zierlich aufgelöst, und schlanke einfache Säulen tragen die leicht geschwungenen und weit vorragenden Dächer. Im Innern sind die Holzteile reich vergoldet, während die Wände von dem Begründer der Kano-Schule, Kano Motonobu, mit farbigen Landschaften in großem Format geschmückt sind. In diesem idyllisch gelegenen Landhause kamen die Gelehrten und Künstler, Dichter und Philosophen zusammen, schmiedeten Verse und philosophierten.

Nr. 51.

Kiyonmidsu-Dera. Tempel, Kioto.

15. Jahrhundert.

Damals entstand die Sitte, einen Alkoven – Tokonoma – einzurichten, in dem ein einzelnes oder drei zusammenhängende Bilder aufgehängt und einige wenige Kunstsachen, etwa eine Vase, ein Räuchergefäß und ein Leuchter, aufgestellt wurden. Zuerst genügte eine einfache Nische mit erhöhtem Podest, aber allmählich kam eine reichere Ausstattung in Mode. Seltene Holzarten wurden verwendet und hervorragende Kunstwerke, stets nur ganz wenige Stücke, in bedeutungsvoller Weise ausgewählt.

Waren früher die Gebäude einzeln nebeneinander errichtet und durch Galerien verbunden, so wurden jetzt großartige zusammenhängende Bauten geschaffen, an deren Dachkonstruktion man das Zusammenfügen der verschiedenen Häuser zu einem gemeinsamen Ganzen erkennen kann. Durch gewaltige Holzkonstruktionen verstand man, ein breites Fundament für Tempel auf Bergspitzen zu schaffen (Abbild. Nr. 51).

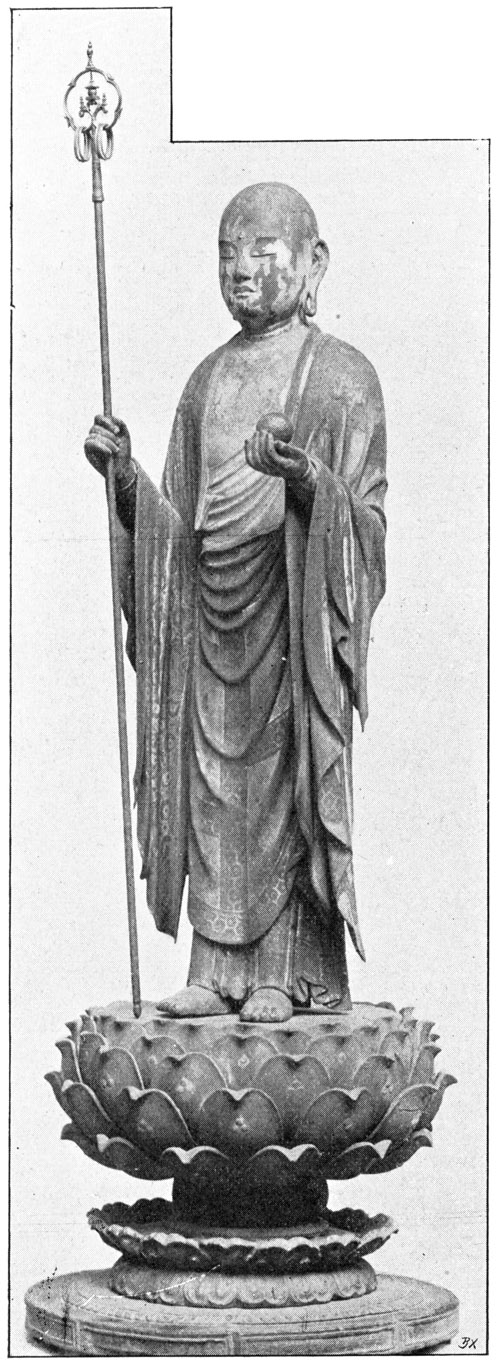

Die Bildhauerei bewahrte den alten buddhistischen Stil, nur wurde der Faltenwurf zierlicher gestaltet und besonders das Einzelne, wie z. B. die Muster der Stoffe, sorgfältiger durchgeführt. Anderseits nahm das Gesicht ein typisches Schema ohne Individualisierung an. Aus den alten großzügigen Statuen aus der Blütezeit der Kaiserzeit waren zierliche konventionelle Statuetten geworden (Abbild. Nr. 52).

Cho Densu (1352 bis 1431) gilt als der Begründer der chinesischen Malschule in Japan und zugleich als der größte Maler seiner Zeit. Die buddhistischen Figuren wurden nicht mehr in dem altertümlichen Fresko-Stile neben- und hintereinandergestellt, sondern in lebendiger Wirkung zu einheitlichen Gruppen mit Überschneidungen gestaltet. Die Ausführung weist gegenüber den fein getönten Bildern der Tosa-Schule eine reichere Farbenskala in lebendigem, kraftvollem Vortrag auf. Die Freude an der schönen Linie und an dem harmonischen Zusammenklang der Farbflächen überwiegt den Wunsch nach Naturtreue.

Neben den farbigen Bildern wurden besonders Schwarz-Weiß-Malereien beliebt. Das Schreiben der chinesischen und japanischen Zeichen verlangt zur Führung des feingespitzten Pinsels eine sichere Hand mit freischwingender Armbewegung. Die Technik bedingt die Zusammengehörigkeit von Schreiben und Malen. Die Schrift wird gemalt und die Malerei geschrieben. Jeder Pinselstrich formt nicht nur mit anderen einen harmonischen Rhythmus, sondern besitzt in sich selbst eine abstrakte Schönheit.

Nr. 52.

Bodhisatva Jiso, aus Holz, polychrom.

Stil 14. Jahrhundert.

Die auf Seide oder dem porösen Japan-Papier schnell eintrocknende Wasserfarbe macht eine nachträgliche Änderung unmöglich. Die Ausmalung muß daher in sicherem Zuge mit einem Male geschehen, und ein geschultes Auge und eine sorgfältig studierte Pinselführung ist erforderlich. Diese schwierige und langwierige Übung bringt es mit sich, daß gewisse eingelernte Bilder immer und immer wieder von ganzen Generationen einer Schule wiederholt wurden.

Die Technik der kalligraphischen Schwarz-Weiß-Malerei ist besonders geeignet, in prägnantester Form die Stimmung einer Landschaft oder die Seele eines Menschen zum Ausdruck zu bringen. Nicht eine Wiedergabe der Natur, sondern eine Impression des Gesehenen, wie es auf Auge und Geist des Künstlers wirkt, ist das erstrebte Ziel. Es handelt sich nicht um eine flüchtige Skizze nach der Natur, sondern um die vollendete Durcharbeitung. Das Wesentliche nur soll in möglichst knapper und konzentrierter Form zur Erscheinung gebracht werden. Um diese Wirkung mit wenigen Strichen zu erreichen, muß ein sorgfältiges Studium der Dinge und Lebewesen in der Natur vorangehen, und eine völlige Beherrschung der Technik erreicht sein. Diese Art bildet einen Höhepunkt in der Kunstbetätigung. Die europäische Skizze nach der Natur ist der Anfang zur Gestaltung eines Kunstwerkes, die japanische, impressionistische Skizze das Ende.

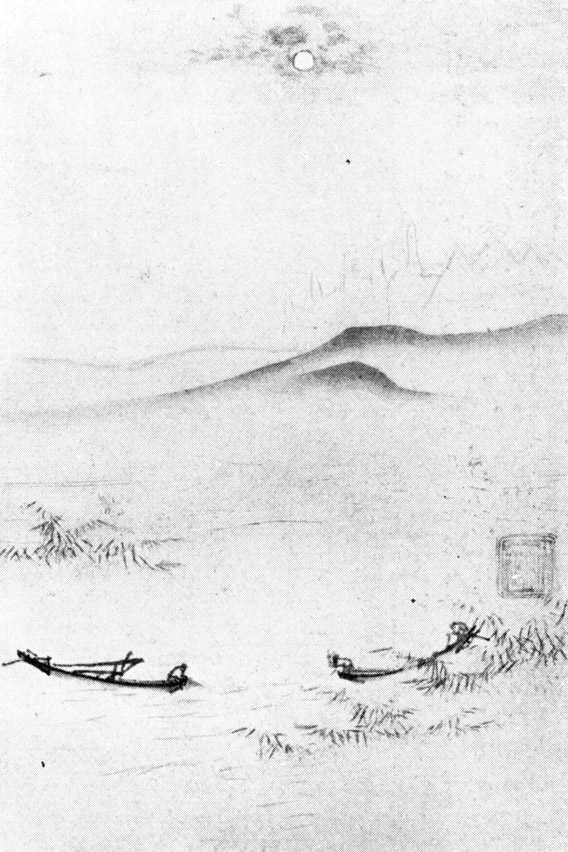

Die kleinen Abbildungen der fein getönten Schwarz-Weiß-Malereien können nur ungefähr eine Vorstellung von dem Inhalt der Bilder, aber nicht von der Schönheit der Stimmung geben.

War von der Yamato-Schule das Vielerlei in der Natur sorgfältig registriert worden, so galt es jetzt, durch Konzentration und Einfachheit zu wirken. Wie in Europa der Begriff des Glaubens in früher Zeit durch eine Fülle von handelnden Personen dargestellt und erst später die Verbildlichung des Begriffes in einem einzelnen, das Seelenleben widerspiegelnden Köpfe erreicht wurde, so lernten auch die japanischen Maler erst zur Zeit der Renaissance ihr Hauptaugenmerk auf den Ausdruck des Gesichtes zu lenken.

Bei den Gemälden des Mittelalters war die Bewegung der Figuren unter Vernachlässigung des Gesichtsausdruckes die Hauptsache, bei der Renaissance-Malerei wurde der Ausdruck des Kopfes der eigentliche Inhalt des Bildes (Abbild. Nr. 54) und die Figurgewandung nur eine schön geschwungene Linienumrahmung.

Auch wenn eine ganze Figur dargestellt wird, sind alle Tönungen und Linien meist so geformt, daß sie die Wirkung des Gesichts verstärken. Auf dem Bilde (Abbild. Nr. 53) von Sesshiu (1421 bis 1507) wird der sinnende Ausdruck des Kopfes in den Formen des Faltenwurfes gleichsam fortgesetzt, selbst der Hirsch ist den abgerundeten, in sich wieder zusammenlaufenden Linien angeschmiegt. Das ganze Interesse ist auf den Kopf konzentriert und durch den Heiligenschein noch besonders hervorgehoben. Kein Vorder- oder Hintergrund lenkt die Aufmerksamkeit des Beschauers ab. Die einheitliche und einfache Komposition bringt klar und verständlich den Begriff des Sinnens und Grübelns zum Ausdruck, wobei das Porträt nur Mittel zum Zweck, nicht Selbstzweck ist.

Nr. 53.

Glücksgott Furojin. Schwarz – Weiß – Malerei von Sesshiu,

1421 bis 1507.

Noch mehr als das Porträt war die Landschaft für diese Stimmungsmalerei geeignet. In Europa haben die Romantiker die verschiedenen Landschaftsformationen auf ihren Reisen skizziert, um sie im Atelier zu Phantasielandschaften zusammen zu komponieren. Ebenso arbeiteten die Japaner. Bäume und Pflanzen, Felsen und Wasser wurden dort angebracht, wo sie zur Abrundung der Linienführung eines Bildes nötig erschienen, gleichgültig, ob es der Wirklichkeit entsprach oder nicht. Dazu kam, daß in Japan durch die traditionelle Verehrung der Natur und durch berühmte Verse eine Anzahl Gegenden jedem gebildeten Japaner geläufig waren. Sagen und historische Ereignisse steigerten noch die Wirkung.

Neben mehr wildromantischen Naturformationen wurden auch ganz unscheinbare Motive berühmter Landschaften gewählt. So z. B. ist der See Tongting in China wegen seines klaren Wassers und seiner schönen Ufer in Vers und Bild besonders gefeiert. Als Produkt der Künstlerphantasie ist er häufig dargestellt (Abbild. Nr. 55). Nur mit wenigen Strichen und mit verlaufenden Tönen sind die vom Mondschein überstrahlten Wasserflächen und weich geschwungenen Felsrücken angedeutet. Dennoch wird eine stärkere Stimmung in dem Beschauer erzeugt, als es eine realistische Wiedergabe der vielerlei Einzelheiten vermöchte.

Nr. 54. Dharma, der Begründer der Zen-Sekte.

Schwarz-Weiß-Malerei von Sogo Jasoku.

15. Jahrhundert.

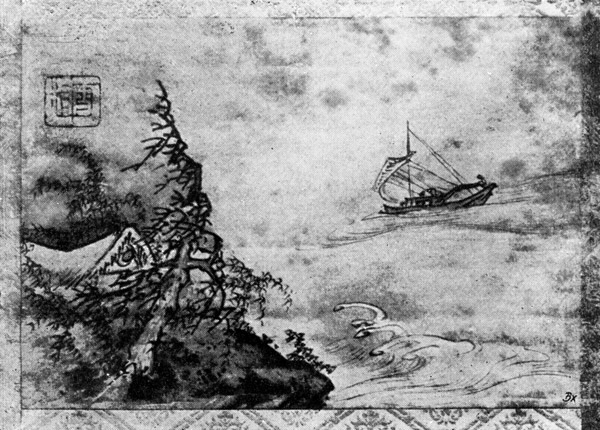

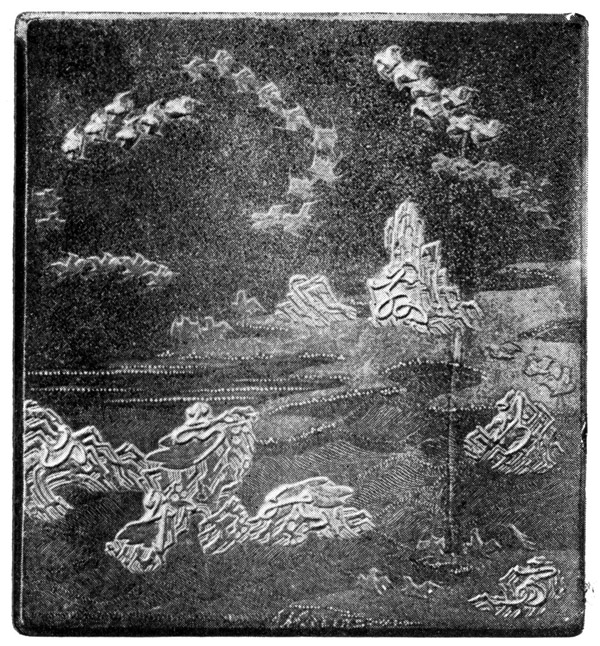

Gegenüber dieser feierlichen Ruhe zeigt ein Bild (Abbild. Nr. 56) des berühmten Sesson (16. Jahrhundert) das sturmgepeitschte Meer an der Küste. Um die Bewegung und die Kraft des Elementes zum Ausdruck zu bringen, sind die Äste des Baumes in unnatürlicher Weise verbogen, die Brandung in alttraditioneller Weise krallenförmig, aber übertrieben gezeichnet und das Segel des fernen Schiffes übermäßig gebläht. Jeder Teil ist unnatürlich stilisiert, aber das Ganze wirkt packend. Um den Sturm lebendig zu veranschaulichen, übertreibt der Künstler mit markigen festen Linien das in der Natur fast verschwindende Geäst des Baumes, die dünnen Masttaue des fernen Schiffes und die zerstäubende Kontur der Welle.

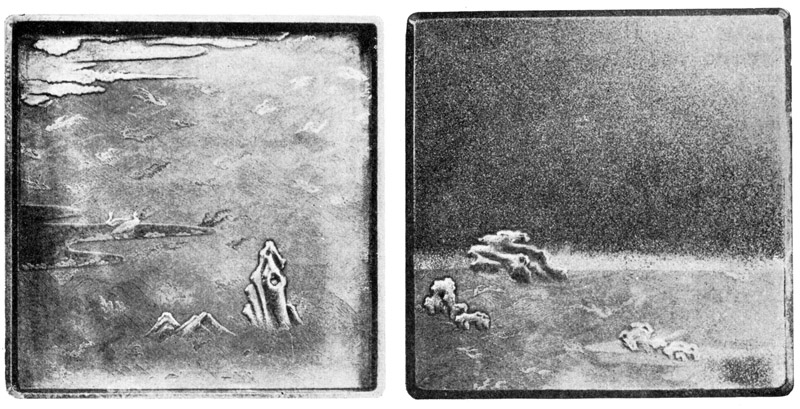

Nr. 55.

Der Tongtingsee bei Mondschein.

Schwarz-Weiß-Skizze vom Priester Shokei, gestorben 1345.

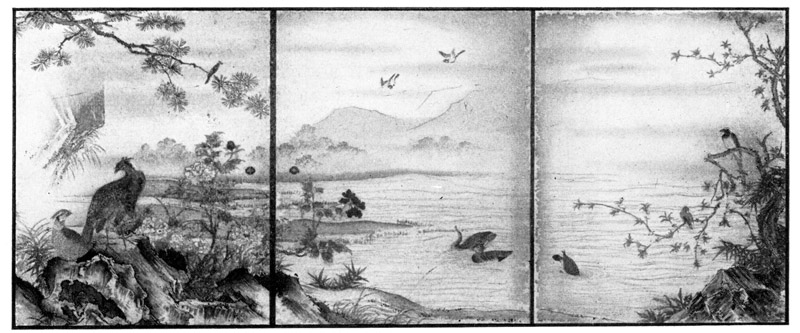

Mehr der Wirklichkeit entsprechend sind die Bilder (Abbild. Nr. 57) von Kano Motonobu (1476 bis 1559). Aber auch er befolgt die alten Kunstgesetze, so z. B. die Art der Bergmalerei, die Spitzen des Gebirges klar und deutlich zu zeichnen, während der Fuß im Nebel verschwindet. Diese Anordnung war ursprünglich durch das Übereinander in der Perspektive bedingt, damit der Vordergrund freisteht und nicht auf dem Hintergründe klebt. Die Aufnahme aus der Vogelperspektive gestattete einen größeren Flächenausschnitt aus der Natur darzustellen, als bei der Anwendung europäischer Perspektive möglich gewesen wäre (vgl. Abbild. Nr. 136 und 137).

Von demselben Künstler sind auch groß dimensionierte Wandmalereien (Abbild. Nr. 58) eines Saales geschaffen, von denen jede eine der vier Jahreszeiten darstellt. Geschmackvoll sind Tiere, Blumen und Wasser in geschickter Zeichnung und wirkungsvollen Farbenharmonien zusammenkomponiert.

Neben dieser Stimmungsmalerei blieb für die Darstellung historischer Ereignisse die Art der Tosa-Schule beibehalten und desgleichen für die buddhistischen Bilder die alte chinesische Schule. Neue Stile haben die alten Malweisen nur wenig beeinflußt und niemals verdrängt. Für jedes Motiv blieb die von einem großen Künstler einmal geschaffene Art beibehalten und die verschiedenen Schulen haben in ihren überlieferten Stilen bis zur Neuzeit nebeneinander bestanden.

Der Einfluß der bereits oben erwähnten Zen-Sekte war besonders stark auf die militärischen Kreise. Im 10. Jahrhundert war der Ritter zum Galan geworden, der sich schminkte, den Bart rasierte, und dem die Wertschätzung in den Augen der Hofdamen höher stand als der Ruhm auf dem Schlachtfelde. Es war eine feminine Zeit. In den folgenden kriegerischen Jahren kam wieder eine größere Einfachheit auf, und die idealistische Anschauung der Zen-Sekte verstärkte die Abkehr von den ästhetischen Wirkungen zur ethischen Vertiefung. Literatur und Kunst wurden männlicher.

Nr. 56.

Sturm zur Winterzeit. Schwarz-Weiß-Malerei von Sesson.

16. Jahrhundert.

Der Begründer der Zen-Sekte in Japan, der Bonze Yeisai, hatte am Ende des 12. Jahrhunderts mit eingeführtem, chinesischem Samen die ersten Teepflanzungen angelegt. Da die Japaner alles Fremdländische mit besonderer Verehrung behandelten und bis aufs kleinste nachahmten, so wurden auch die Regeln beim Teetrinken aus China eingeführt und sorgfältig beachtet. Sitten, die in den Ursprungsländern historisch oder zufällig entstanden und wieder aufhörten, blieben in Japan erhalten und erstarrten zu einem Kanon, dessen Befolgung mit pedantischer Gründlichkeit durchgeführt wurde. Was zuerst eine frei gewählte Form war, wurde im Laufe der Jahrhunderte zu einer feststehenden Sitte, von der abzuweichen für ungebildet galt. Schließlich wurde es ein geschriebenes Gesetz, dessen Befolgung so natürlich war, wie uns der gemeinsame Tanz oder der Kommers der Studenten.

Nr. 57.

Berglandschaft.

Schwarz-Weiß-Malerei von Kano Motonobu (1476 bis 1559).

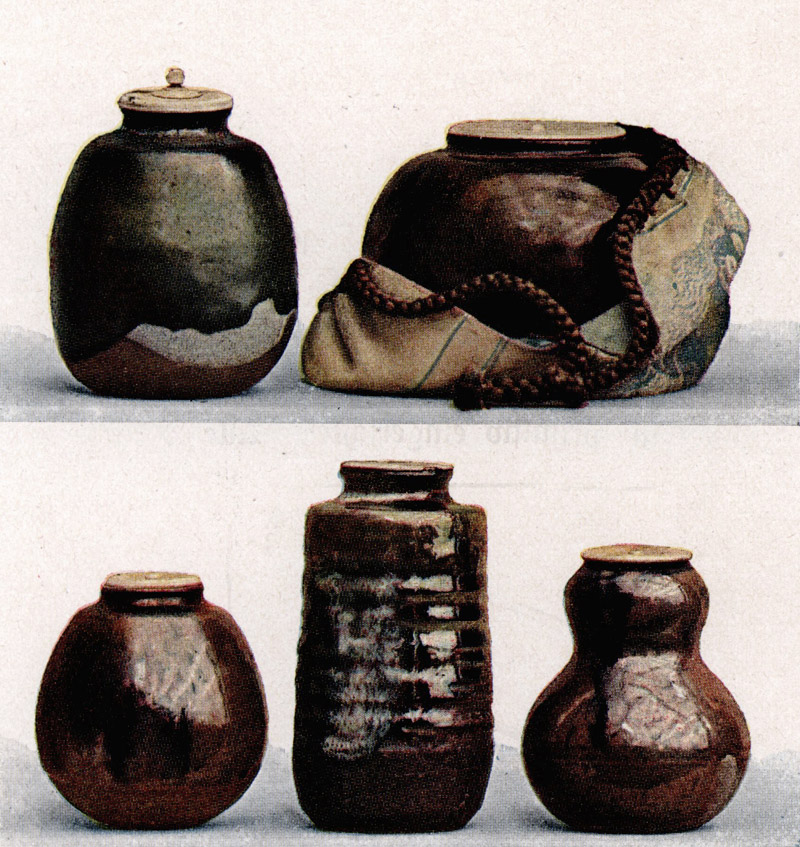

Im 13. Jahrhundert war der Tee noch so kostbar, daß er in kleinen Mengen den Siegern als Belohnung für besondere Tapferkeit verehrt wurde. Dadurch erklärt sich die Verwendung der vielen ganz kleinen Teebüchsen (Tafel II), die zuerst importiert und dann in den Seto-Fabriken in bescheidener Hausarbeit angefertigt wurden. Als Jahrhunderte später der Tee vom ganzen Volke getrunken wurde, blieben diese durch das Alter geheiligten Topfformen für die Teefeier ausschließlich beibehalten und sind noch heutigestags in Gebrauch.

Nr. 58.

Seelandschaft.

Farbige Wandmalerei von Kano Motonobu (1476 bis 1559).

Der glückliche Empfänger einer Teebelohnung lud seine Familie und Freunde ein, den Genuß des kostbaren Getränkes mit ihnen zu teilen. Es war mehr ein Teekosten als ein Teetrinken.

In dieser Sitte ist der Ursprung der Teezeremonien – Chanoyu – zu suchen. Durch Shuko, einem Priester der Zen-Sekte, wurden gegen Ende des 15. Jahrhunderts zum erstenmal die Regeln festgelegt und im 16. und 17. Jahrhundert wiederholt neu bearbeitet.

Der geistige Inhalt der Teezeremonie bestand in der Anregung zu Betrachtungen, die den Lehren der Zen-Sekte entsprachen. Die Vorzüge der Freundschaft und Brüderlichkeit, aber keine politischen Fragen, sollten erörtert werden. Die Zusammenkünfte hatten somit einen durchaus vortrefflichen und idealen Kern. Es war eine Form des geselligen Verkehrs zur Forderung der Tugenden und des Gedankenaustausches. Ein Streben nach Reinheit in bezug auf Körper und Geist galt als Gesetz. Einfachheit und Schlichtheit waren die Grundsätze, die auch auf die Ausstattung des Raumes und der Geräte ausgedehnt wurden.

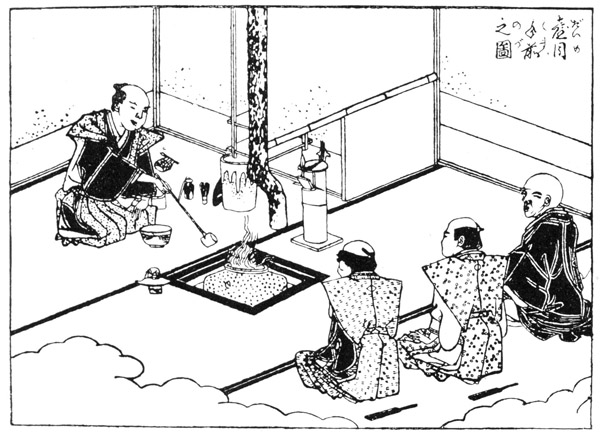

Nr. 59.

Teezimmer, der Wirt mit Schöpflöffel, vor ihm Teebecher,

rechts Teebüchsen und Wassergefäß,

links von Feuerstelle Gestell mit abgenommenem Deckel des Wasserkessels,

rechts Blumenvase aus Bambus;

im Hauptraum zwei Ritter und ein Priester.

Japanische Zeichnung.

Das Zimmer (Abbild. Nr. 59) war ausnehmend klein, etwa drei Meter im Geviert, und wurde absichtlich ganz primitiv eingerichtet. Alle Gerätschaften mußten wie ererbte Stücke aussehen. Diese Auffassung führte zu einer Begeisterung für alles, was altertümlich schien und technisch unvollkommen war. Allmählich wurde das künstlerische Empfinden durch die Verehrung der alten Gegenstände, nur weil sie alt waren, erheblich beeinflußt. Vom Shogun Yoshimitsu wurde die erste Sammlung alter Sachen angelegt und ein besonderes Amt für das Aufsuchen, Aufbewahren und Bestimmen von Antiquitäten errichtet. Bereits 1477 ist ein Katalog über die Shogun-Sammlung veröffentlicht worden.

Der Geschmack verlangte, daß kein Gegenstand in dem Teeraum kostbar aussah; er durfte weder elegant in der Form, noch vollendet in reicher Technik, noch üppig in der Dekoration erscheinen. Es waren nicht Kunstarbeiten, sondern Kunstsymbole. Der Stimmung dieses Teeraumes entsprachen die lyrischen Impressionen in der Malerei. Seit dieser Zeit ist fast jeder Meister der Teezeremonie zugleich Sachverständiger, und jeder Liebhaber zugleich Sammler. Jeder Gebildete wollte ein Meister sein und sammelte Antiquitäten.

Hierdurch kam ein archaistischer Geschmack in Mode, der viele Kunstgewerbe, besonders die Töpferei (Tafel II), beeinflußte. Für die Teebüchsen blieben die Überlaufglasuren beibehalten, die in ihren primitiven gelblichen, bräunlichen und schwärzlichen Tönen durch zufällige Eisenzusätze in der Glasmasse entstanden. Als im 16. Jahrhundert an Stelle der Teebecher für jeden einzelnen Gast eine gemeinsame größere Teeschale in Anwendung kam, wurde ihre Ausführung in allen inzwischen neu aufgekommenen Techniken bewirkt (Tafel II). Die Farbenskala der Glasuren war eine reichere geworden. Blumen, Landschaften und gewisse Ornamente wurden auch skizzenhaft aufgemalt oder in Farben ausgespart. Für diese Gefäße blieb der reichere Stil zur Zeit ihrer Einführung, dagegen für die Teebüchsen die ältere, noch undekorierte Technik des 13. Jahrhunderts beibehalten.

Tafel II.

Teebüchsen aus dunklem Steingut mit Überlaufglasuren,

Deckel aus Elfenbein.

Teeschalen aus Steingut mit Überlaufglasur und Bemalung.

Es ist bewunderungswürdig, mit welcher Virtuosität diese wenigen, einfachen Formen und bescheidenen technischen Mittel in tausendfältiger Vielgestaltung immer zu neuen Effekten und Wirkungen umgestaltet sind. Später erfundene Techniken und Auffassungen durften nicht zur Anwendung kommen, sondern die alten Vorbilder wurden in spielerischer Virtuosität bis zur Neuzeit variiert. Wie in der Dichtung und Malerei dieselben Motive stets neu gestaltet wurden, so auch war es auf dem Gebiete des Kunstgewerbes.

Wenn auch der Zufall oft besonders reizvolle Farbentöne geschaffen hat, so sind im allgemeinen vom künstlerischen Standpunkt aus diese Gegenstände doch nicht so hoch zu schätzen, wie es in Japan Sitte und in Europa in den letzten Jahrzehnten Mode geworden ist. Anderseits ist nicht zu verkennen, daß gerade dieser eigenartige, japanische Stil auf das europäische Kunstgewerbe, speziell auf die Töpferei, einen starken und nachhaltigen Einfluß ausgeübt hat.

In dem alten Geschichtswerke von Japan, dem Nihongi (720), wird berichtet, daß die lustige Uzume durch einen komischen Tanz die Sonnengöttin, die sich in einer Höhle verborgen hielt, hervorlockte. Es ist beachtenswert, daß schon so frühzeitig das Verständnis für das Komische vorhanden war; der Humor, besonders die Verbindung von Komik und Religion, blieb ein eigenartiger Zug der japanischen Kunst. Viele volkstümliche Göttergestalten wurden in den letzten Jahrhunderten meist in lustiger Pose dargestellt.

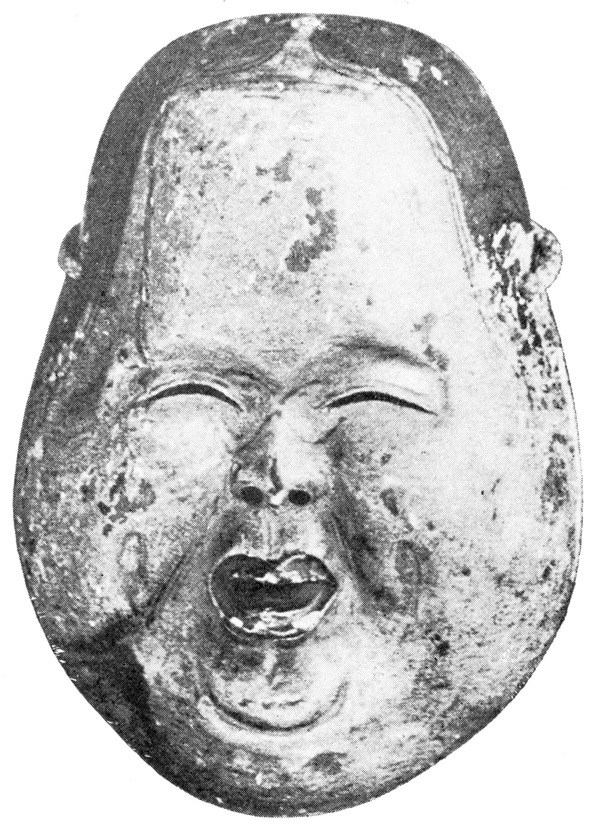

Es scheint, als wenn der Tanz schon von den malaiischen Einwanderern mitgebracht worden ist. Jedenfalls ist er älter als die chinesische Kultur, denn die aus China eindringenden Tanzarten sind im Nihongi genau beschrieben. Schon in sehr früher Zeit müssen Masken verwendet sein, da solche in der alten Literatur erwähnt werden und in Tempeln aus dem 7. Jahrhundert erhalten sein sollen (Abbild. Nr. 60). Im 6. Jahrhundert v. Chr., zur Zeit der Einwanderung in Japan, waren am Ägäischen Meere noch nicht die ernsten Masken des Dramas, sondern nur die lustigen der Komödie und des Dionysus-Festes im Gebrauch. Es ist daher möglich, daß mit den Waffen zugleich auch die komischen Masken aus dem zyprischen Kulturkreise mitgebracht worden sind.

Der Tanz war im wesentlichen eine rhythmische Bewegung mit symbolischer Bedeutung. Allmählich wurde der Tanz zu einer Begleitung der Gedichte und der Gesänge entwickelt. Wie eine Melodie tönte der Klang der Silben des rhythmischen Verses, und die Worte wurden zur Musik; und als drittes gesellte sich zu ihnen die rhythmische Bewegung des Körpers.

Nr. 60.

Maske der Göttin Uzume, aus Holz,

Angeblich 7. Jahrhundert.

Am Hofe des Kaisers erklärte der Adel in Gesängen mit Musikbegleitung seine Treue zum Herrscher. Hunderte von Knaben und Mädchen in einheitlichen bunten Gewändern tanzten vor dem Kaiser, wie es auch in China üblich war. Im 10. Jahrhundert waren Tanz und Gesang so allgemein verbreitet, daß kein Volksfest und keine religiöse Zeremonie ohne sie stattfinden konnte. Damals gab es 8 altjapanische Tänze, daneben 25 chinesische, 12 indische, 18 koreanische und 11 neue japanische, im ganzen 74 verschiedene Tänze, deren Beschreibung in der Literatur erhalten ist. In den altjapanischen Tänzen dürften die der Einwanderer erhalten sein; zugleich ersehen wir aus dieser Liste den regen Verkehr, in dem die Völker Ostasiens standen.

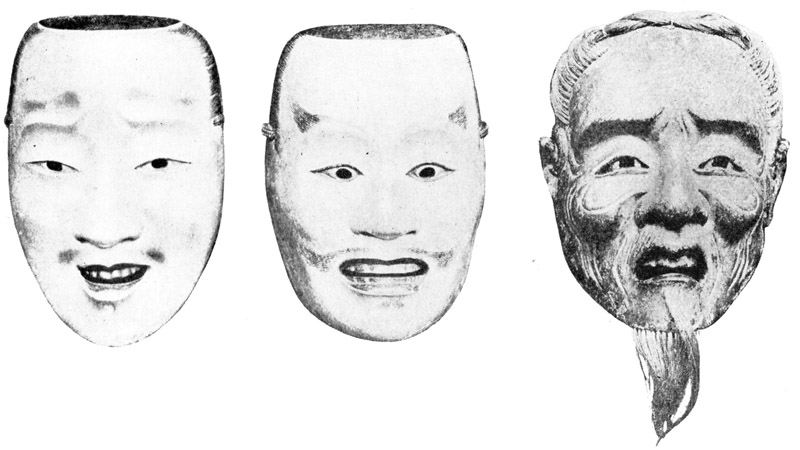

Nr. 61.

Schauspieler aus No-Stücken mit Frauenmasken

(1), 14. Jahrh., und Gottmaske

(2), Anfang 18. Jahrh.

Nr. 62.

Schauspieler aus No-Stücken mit Frauenmasken aus dem 17. Jahrhundert.

Als das Verseschmieden allgemeine Verbreitung gefunden hatte, wurde auch der Tanz der lyrischen Stimmung der Fünfzeiler und der Malereien angepaßt. Man tanzte im Mondschein zwischen Blumen, im Walde unter Föhren und an den Ufern der Seen. Wie lebendig wurden die stimmungsvollen Bilder durch den symbolischen Tanz in freier Natur illustriert.

Diese Volkssitten verstanden die buddhistischen Priester geschickt zu benutzen. In der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde der religiöse Tanz zu dramatischen Wirkungen entwickelt und das No-Spiel begründet. Die nach drei Seiten offene Tanzbühne wurde durch eine Brücke mit den dahinterliegenden Räumen verbunden. Es begann die prunkvolle Darstellung populärer, historischer Stoffe, besonders solcher aus den Bürgerkriegen des 12. bis 14. Jahrhunderts. Am Ende des 15. Jahrhunderts gab es einige 20 klassische No-Dramen, aber hundert Jahre später bereits 700, die zum Teil noch in der modernen Zeit gespielt werden.

Das heutige No-Theater ist die lebendige Konservierung des alten Spieles in Sprache, Bewegung, Maske und Kleidung. Es ist ein Stück der vornehmen Adelskunst, welches für die ganze Kunstanschauung der herrschenden Klassen von nicht hoch genug zu veranschlagendem Einfluß war. Der buddhistischen Lehre waren die metaphysischen Gedanken entlehnt und der Geschichte die handelnden Personen, während die Empfindungen der chinesischen Poesie entstammten. Die Geister wurden in kostbare faltenreiche Brokatstoffe gekleidet und die Menschen in prunkvolle Staatsgewänder (Abbild. Nr. 61 und 62).

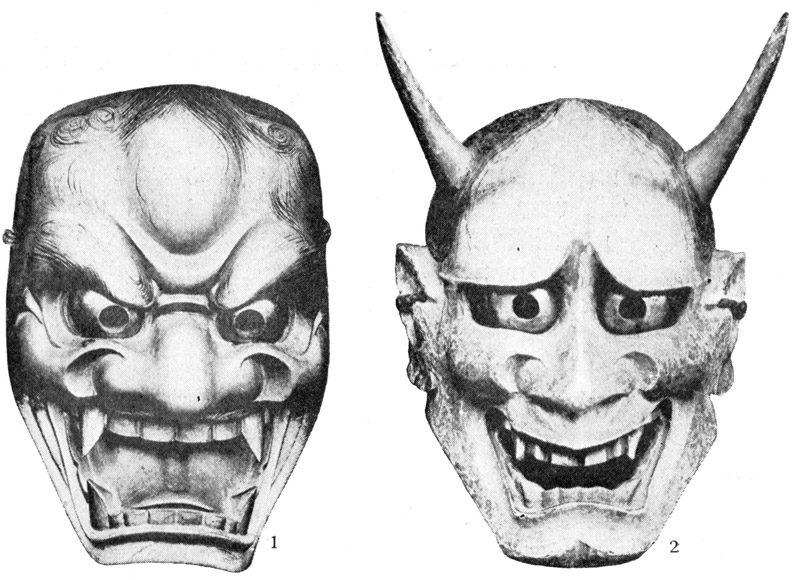

Immer wurden aus Holz geschnitzte Masken getragen. Waren in der älteren Zeit vorwiegend komische oder dämonische Sujets (Abbild. Nr. 63) verwendet, so kamen für das No-Spiel realistische Menschenmasken in Mode, die in technischer Feinheit und lebendigem Ausdruck kein Gleichnis in der übrigen Welt haben. Die Werke gefeierter Schnitzer wurden von den Schauspielern wie göttliche Wesen verehrt und vor den Aufführungen durch Darbringung von Sake-Wein und Reis gefeiert. Die Darsteller waren getragen und innerlich gehoben von der Würde und der Bedeutung ihres Auftretens, das als religiöse Handlung galt. Nicht berufsmäßige Komödianten waren die ausübenden Künstler, sondern jeder Adlige, selbst der Kaiser, hielt es nicht unter seiner Würde, die Figur eines Nationalhelden auf der Bühne zu verkörpern. Die Folge war, daß an jedem Hofe eine Anzahl Masken und Gewänder den Schatz des Hauses bildete.

Nr. 63.

Dämonenmasken aus Holz, bemalt.

Löwenmaske (1), Hannya,

weiblicher Teufelsname (2),

um 1280.

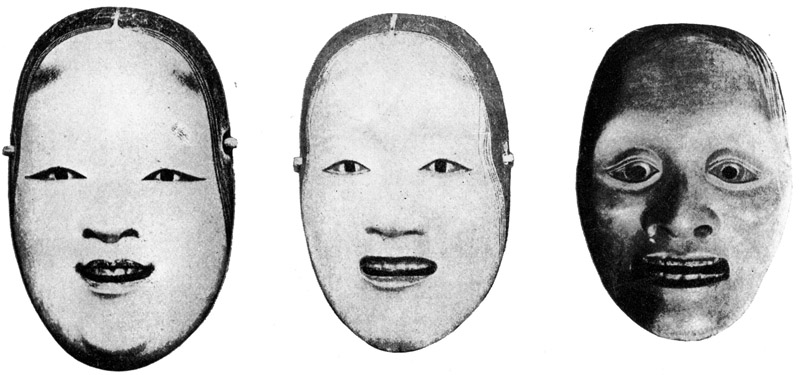

Wie die Teezeremonien den für Japan charakteristischen archaistischen Stil hervorgerufen haben, so hat das No-Spiel eine realistische Plastik der Maske und einen Reichtum der Kostüme bewirkt. Masken sind fast in allen Ländern Asiens verwendet, aber nur in Japan sind sie zu Kunstwerken gestaltet und haben eine eigene, vom ostasiatischen Festlande wie vom südasiatischen Inselreich völlig abweichende Gestaltung erhalten.

Nr. 64. Männermasken für No-Stücke aus Holz, farbig.

Während die ältesten komischen Tanzmasken noch viele Anklänge an fremde Vorbilder aufweisen, wie z. B. die Dämonenmasken (Abbild. Nr. 63) an griechische Löwenfratzen erinnern, so sind die No-Masken rein japanisch. Neben individualisierten Köpfen sind allgemein Typen, wie die Geliebte und die Mutter (Abbild. Nr. 65), der junge Liebhaber, der Feldherr und der Greis (Abbild. Nr. 64), dargestellt.

Nr. 65.

Frauenmasken für No-Stücke aus Holz, farbig.

17. Jahrhundert.

Dabei durften die Masken nicht irgendein gleichgültiges Gesicht zeigen, sondern die Kunst lag gerade darin, einen Charakter in stark konzentrierter Form zum Ausdruck zu bringen. Wie im Leben des vornehmen Japaners das Mimenspiel niemals die innere Stimmung verraten darf, so sollte auch hier kein Mimenspiel des Zufalls dargestellt werden, sondern der typische Ausdruck des Charakters. Zahlreiche Künstler sind tätig gewesen, aber wenn ein besonders gefeierter Schnitzer eine bestimmte Form geschaffen hatte, dann blieb der Typus der einzelnen Figur beibehalten, und nur Variationen in der Ausführung waren erlaubt.

Nach meiner Auffassung sind die japanischen Masken mit das Höchste, was die Schnitzerei irgendeines Landes je hervorgebracht hat. Leider sind sie in den Palästen und Tempeln Japans sorgfältig verwahrt, so daß kaum ein gutes Original den Weg in europäische Sammlungen gefunden hat.

Nr. 66.

Sake-Flasche aus Porzellan von Shonzui, um 1510.

Neben den Masken gehörten kostbare Kleider zum notwendigen Inventar des Adelshauses. Dem Geiste des No-Spieles entsprach es, daß sowohl die alttraditionelle Ornamentik konserviert, als auch stilisierte symbolische Muster ersonnen wurden. So entstand ein neuer, echt japanischer Stil, der ebenfalls von der lyrischen Stimmung der Zeit beeinflußt war. In freier malerischer Dekoration wurden Blumen und Symbole auf die Kleider übertragen. Damals begann man auch, nicht mehr die ganze Fläche mit dem Muster gleichmäßig zu überziehen oder streumusterartig zu füllen, sondern in unsymmetrischem Schwünge der Schriftlinie mit feinem Geschmack einen Teil des Gewandes zu verzieren. Ein Ausgleich der Linien und Farben ist wie auf einem einheitlich komponierten Gemälde durchgeführt, ohne doch mehr als eine geschmackvolle Dekoration zu sein (Tafel III).

Im Anfang des 16. Jahrhunderts reiste der Töpfer Shouzui nach China, um dort in einem fünfjährigen Kursus die Fabrikation von Porzellan mit blauer Unterglasur zu erlernen. Seine Arbeiten sind sehr selten geworden, da er nur einige hundert Stück mit importierten Materialien hergestellt hat. Mit Vorliebe malte Shouzui Blumen, Zweige und Blüten im chinesischen Stil (Abbild. Nr. 66), aber er soll auch von den berühmtesten Malern seiner Zeit, von Sesshiu und Motonobu, mit Vorlagen versehen worden sein. Aus Mangel an inländischen Materialien mußte die Fabrikation in Arita wieder eingestellt werden, und wir werden sehen, daß erst im 17. Jahrhundert die eigentliche Porzellanfabrikation begann.

Dagegen wurde die Töpferei in Steingut immer weiter entwickelt. Besonders zu beachten sind die Arbeiten aus Bizen, wo schon im 15. Jahrhundert zuerst einfache Gebrauchsartikel, dann Teeutensilien und mythologische Figuren (Abbild. Nr. 67) hergestellt wurden. Eine streng geschlossene Komposition zeigt das altchinesische Bronzevorbild. Das Material ist sehr schwer und daher von anderen Scherben leicht zu unterscheiden. Die alten Stücke sind mit einer bräunlich-blauen Glasur überzogen, deren Herstellungskunst später verloren ging.

Nr. 67.

Räuchergefäß aus Steinzeug, Bizen. 16. Jahrhundert.

Einen neuen Aufschwung erlebte die Lackindustrie. Im 13. und 14. Jahrhundert scheint ein gewisser Niedergang in der Lackmalerei stattgefunden zu haben, aber im 15. Jahrhundert hatten die Japaner ihre chinesischen Lehrmeister weit übertroffen, so daß chinesische Studenten nach Japan kamen, um die Lackmalerei in Gold und Farben zu erlernen. Damals wurde durch Aufstreuen von Goldpulver der in Europa Aventurin-Lack genannte Nashiji-Lack erfunden.

Arbeiten aus dem 15. Jahrhundert sind sehr selten. Einesteils haben die bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts währenden Bürgerkriege vieles zerstört, anderseits scheint die Kunstproduktion in kleinem Umfange auf einzelne Fürstenhöfe beschränkt gewesen zu sein, während die große Masse der Begüterten noch keinen Teil an dem Gebrauch von Kunstwerken nahm. Stücke aus der älteren Zeit der Priesterkunst sind in den von allen Kriegsparteien geschonten Tempeln zahlreich erhalten, aber die Werke aus der Zeit der jahrhundertelangen Ritterkämpfe sind auf den Fürstenhöfen meistens vernichtet worden.

Nr. 68.

Schreibkasten mit Landschaft und Schriftzeichen, reliefartiger Goldlack.

Ende 15. Jahrhundert.

Die Entwicklung der Malerei und Dichtkunst hat auch den Inhalt des Dargestellten in der Lackmalerei verändert. Waren früher Symbole und Ornamente oblatenartig aufgesetzt, so begann man jetzt, ganze Bilder, besonders Landschaften, in Lack zu übertragen. Die ornamentale Verzierung wurde zum Bildornament weiterentwickelt; aus dem geschickten Techniker wurde ein gestaltender Künstler, der auch vom Shogun Yoshimasa den Malern und Bildhauern im Rang gleichgestellt wurde. Neben Vögeln, Blumen und buddhistischen Symbolen kamen Landschaften, architektonische Bilder und Gruppen von Menschen zur Darstellung.

Nr. 69.

Schreibkasten mit Küstenlandschaft, Reliefartiger Goldlack auf Goldpulvergrund.

16. Jahrhundert. Ein anderer Lackkasten (Abbild. Nr. 69) führt uns an die Gestade des Meeres aus

So sehen wir auf einem Lackkasten (Abbild. Nr. 68) eine völlig malerisch aufgebaute Landschaft. Wenn auch die Gesamtwirkung das Streben nach einer natürlichen Wiedergabe erkennen läßt, so sind die Mittel doch noch ganz primitiv. Die Vögel sind ohne Rücksicht auf die perspektivische Verjüngung und auf das Verhältnis zu den Bergen wie Stempel nebeneinandergesetzt. Nur durch Relief ist die Abstufung der Entfernung angedeutet. Die Zeichnung ist noch im chinesischen Ornamentstil der früheren Zeit befangen. Die stilisierten Berge tragen die Schriftzeichen eines Verses zu denen das Lackbild die Illustration gibt. In freier Übersetzung lautet der Fünfzeiler: »Am Berge Enzan an Sashides Ufern wohnen Taufende von Vögeln, und sie fingen den Ruhm des gesegneten Herrschers«. dem einzelne Felsen einsam emporragen. Auf der Rückseite des Deckels wird die feierliche Stille des Ufers durch Ruhe suchende Vögel gestört. Die ganze Auffassung entspricht dem lyrischen Stile der Ashikaga-Zeit. Dieser Lackkasten zeigt bereits eine völlige Beherrschung der Technik. Die Goldflächen sind durch Verwendung von Blattmetallauflagen und Goldpulverstreuung und durch verschiedene Arten von Politur in vielfarbiger, abwechslungsreicher Tönung geschaffen. Eine gesteigerte Wirkung ist durch Reliefausarbeitung erzielt. Wir finden hier bereits alle technischen Grundlagen der in den späteren Jahrhunderten Weltruf erlangenden japanischen Lackkunst vorhanden. Im 12. Jahrhundert hatten wir ziselierte Bronzearbeiten zur Verzierung von Rüstungen kennengelernt. Auf diesen mittelalterlichen Stil griff Goto Yujo (1439 bis 1512) zurück, als er am Hofe der Ashikaga-Shogune Metallarbeiten der verschiedensten Art ausführen sollte. Die weiche farbige Bronze mit Goldzusatz oder Goldauflagen war besonders geeignet, die Kunst der Malerei in Reliefschnitt wiederzugeben. Viele Vorlagen soll ihm sein Zeitgenosse Kano Motonobu geliefert haben.

Yujo wurde der Begründer jener gefeierten Goto-Schule, die bis in die moderne Zeit die Ziselierung von Schwertzieraten gepflegt hat. Er war der erste, der Metallziselierungen auf die Ornamente des Schwertes, nämlich das Griffornament und die Schwertnadel, übertrug. Seine Nachfolger verzierten auch Messergriffe; aber Stichblätter sowie Kappen und Zwingen sind erst vom fünften Goto, Tokuyo (1549 bis 1631), hergestellt.

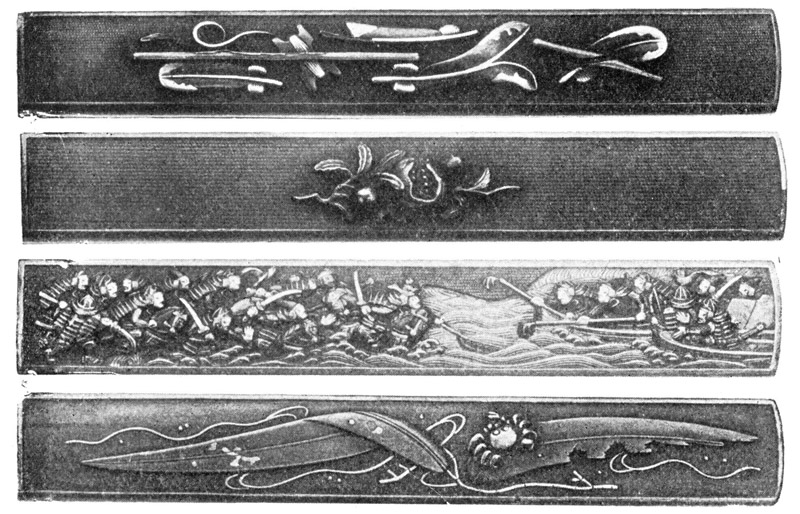

Nr. 70.

Messergriffe aus Goldbronze, ziseliert,

Goto-Schule. 16. Jahrhundert.

Die ersten Goto-Meister bevorzugten symbolische Darstellungen, wie Drachen, Löwen und ähnliche traditionelle Motive. Sie ziselierten nicht aus dem vollen Metallblock, sondern trieben die Grundfläche in ungefährer Form heraus und begannen dann erst die Ausarbeitung. Auf den ältesten Arbeiten finden wir einen ernsten, strengen Stil, in großzügiger einfacher Form. Die späteren Arbeiten sind abwechslungsreicher gestaltet und zeigen ganze Bilder oder Teile derselben nach den Meistern der Tosa- und Kano-Schule (Abb. Nr. 70). Jene zierlichen und eleganten Stücke, die sich hauptsächlich in europäischen Sammlungen vorfinden, gehören meist den letzten Jahrhunderten an.

In Japan wurden die nur in geringer Anzahl erhaltenen Arbeiten der ersten Goto-Meister mit Gold aufgewogen. Ob es sich hierbei um eine dem Preise entsprechende künstlerische Vollendung oder um eine besondere Wertschätzung der historischen Momente und der Seltenheit handelt, können wir Europäer schwer beurteilen. Jedenfalls gaben die Goto-Meister die Anregung zu einer glänzenden Weiterentwicklung der Schwertzieratkunst.

Auch die Waffenkunst hat in dieser Zeit berühmte Künstler erlebt. Die als Plattnermeister seit Jahrhunderten gefeierte Miochin-Familie schuf verzierte Helme von berühmter Schönheit.

Der Mongoleneinfall hatte die Anregung gegeben, die Küsten stark zu befestigen und die Taktik insofern zu ändern, als der bisher bevorzugte Einzelkampf durch eine einheitlich kommandierte Schlachtordnung mit Verteilung der einzelnen Waffen auf bestimmte Plätze und mit einer Sicherung gegen Seitenangriffe durch Reserven ersetzt wurde.

Waren bisher Bogen und Pfeile, Lanzen und Schwerter die unzertrennlichen Begleiter eines jeden Kriegers, so wurde jetzt eine Teilung der Soldaten nach Waffen durchgeführt. Neben der alten breiten Säbellanze kam die langstielige Stechlanze auf sowie die Keule aus Holz mit Eisennägeln oder ganz aus Eisen. Die Handhabung erforderte eine freiere Bewegung, als die bisherige Rüstung gestattete, und so wurden einzelne Teile wie die Schulter und Beinstücke verkleinert und dem Körper besser angepaßt. Auch kam die Anwendung von eisernen Kettenpanzern zum Schutz von Arm, Bein und Hals nach festländischem Vorbild in Mode. Anderseits wurde die Rüstung des Bogenschützen für den Fernkampf vergrößert und verbreitert.

Nur vorübergehend konnten die Ashikaga-Shogune Ruhe im Reich halten; immer wieder erhoben sich die trotzigen Ritter. Aufruhr und Kampf erfüllten ohne Unterlaß das Reich. Das Volk wurde ausgesogen und verarmte. Eine wüste Soldateska trieb sich plündernd im Lande umher. Die Sicherheit für Leben und Gut hörte auf, und eine Anarchie herrschte. Selbst die alten Bande der Vasallentreue wurden gelöst, als zwei Gegenkaiser herrschten und im Laufe von 50 Jahren fast sämtliche Fürsten beiden Höfen dienten. Wer heute Freund war, konnte morgen als Feind im Felde gegenüberstehen. Selbst Vater und Sohn kämpften gegeneinander.

Es war die Zeit eines allgemeinen wirtschaftlichen Ruins, aber merkwürdigerweise auch die Zeit vorübergehender Kunstblüten. Die pracht- und kunstliebenden Shogune, besonders Yoshimitsu (1367 bis 1394) und Yoshimasa (1443 bis 1472), schufen eine Renaissancezeit, die einen Höhepunkt der japanischen Kunst bedeutet. Aber noch war es eine Adelskunst in kleinem Umfange, die auf einzelne Höfe beschränkt war. Nach vielen Richtungen erinnert diese Zeit an die Renaissance in Italien.

Wir sahen den Einfluß, welchen die lyrische Dichtung, die Teezeremonien und das No-Spiel auf die Entwicklung der Malerei, der Maskenschnitzerei und der verschiedenen Arten des Kunstgewerbes, wie Lacke, Töpfereien, Stoffe und Metallziselierungen, ausgeübt haben.