|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der kaiserliche Hof hatte durch die Einführung des Buddhismus seine zentrale Gewalt gestärkt, aber auf die Dauer konnte er gegen die streitbaren Mönche und gegen die Großen des Reiches, die, umgeben von einer tapferen Soldateska, sich gegenseitig bekämpften, nicht bestehen. Die mächtigen Geschlechter der Fujiwara und Minamoto erlangten abwechselnd die Oberhand und begründeten jene dualistische Regierungsform, welche bis zur modernen Zeit bestehen blieb. Unter Wahrung der repräsentativen Rechte des Kaisers wurden die Staatsgeschäfte tatsächlich von dem Reichsverweser, dem Shogun, geführt.

Mit der zunehmenden Macht der Ritter hörte die Zentralisation der Kultur am Kaiserhofe und in den Klöstern auf, und es entstanden neben ihnen glänzende Kunststätten in den Residenzen verschiedener Fürsten. Die kriegerischen Wirren förderten das nationale Selbstbewußtsein. Literatur und Kunst schilderte die Erlebnisse der japanischen Helden. Die Bilder wurden gleichsam Illustrationen zu den damals in Mode kommenden Tagebüchern und Romanen.

Im 10. Jahrhundert waren die Ritter elegante verweichlichte Hofleute geworden. Ein femininer Zug ist erkennbar, und es dürfte kein Zufall sein, daß die berühmtesten Schriften dieser Zeit von Frauen verfaßt sind. Bald aber wird durch die Not der Zeit ein mehr schlichter und männlicher Geist geschaffen. Der raffinierte Luxus am Kaiserhofe und in den Tempeln ließ nach; der Ritter wurde im Verhältnis zum früheren Leben ein schlichter Edelmann, der im allgemeinen mehr für körperliche Übungen als für künstlerische Üppigkeit Zeit und Interesse hatte.

Nr. 27.

Papagei und Blumen. Grüne, rote und blaue Malerei auf schwarzem Lackgrunde.

Vielleicht 8. Jahrhundert.

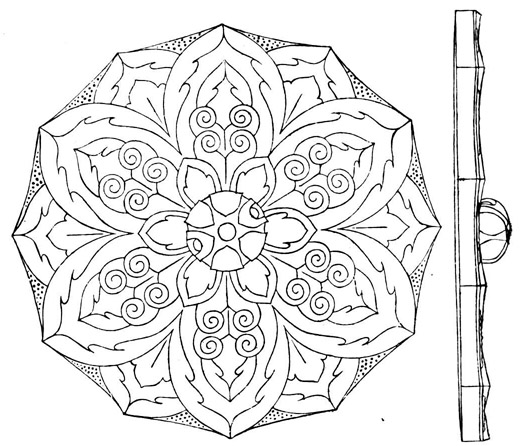

Nr. 28.

Rückseite und Seitenansicht eines Bronzespiegels mit aufgelegten Golddrähten, deren Zellen mit Farbstoff, angeblich Zellenschmelz, ausgefüllt sind,

persische oder chinesische Arbeit,

Nara. 8. Jahrhundert.

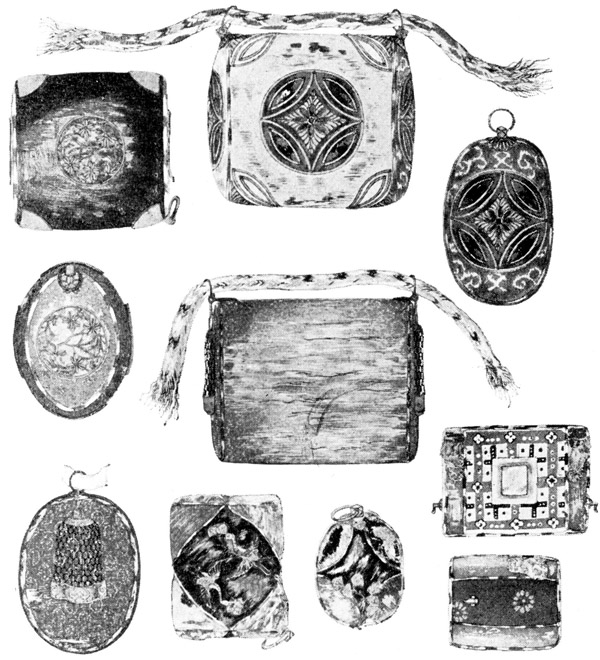

Nr. 29.

Schutzbeutel für Amulette.

7. Jahrhundert.

An Stelle des Priesters führte der Rittersmann den Pinsel, an Stelle kirchlicher Motive traten Rittertaten, an Stelle symbolischer Gestaltung religiöser Gedanken trat die naturalistische Wiedergabe der Menschen und ihrer Handlungen. Die Ausführung dieser erzählenden Bilder und Romane hat etwas Minutiöses und Kleinliches, denn die Künstler wollten in erster Linie eine sachliche Schilderung der Vorgänge und des Selbsterlebten geben. Es war die Zeit eines realistischen Strebens nach Wahrheit.

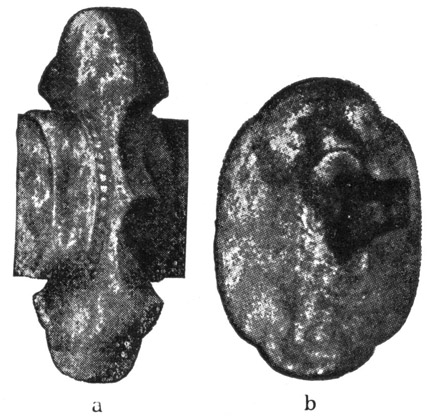

Nr. 30.

Parierstange des chinesischen Hofdegens (a) aus Bronze.

Stichblatt (b) in vierfach gebuchteter Form, aus Eisen.

6. bis 10. Jahrh.

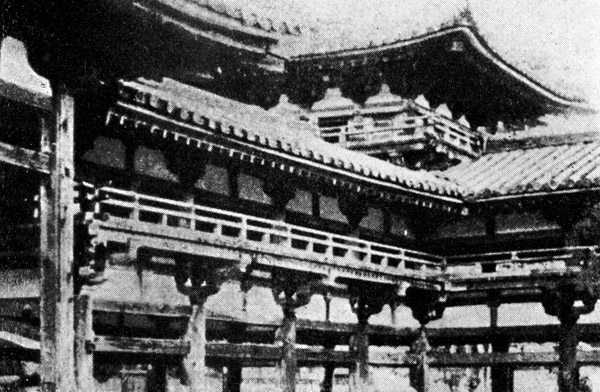

Zum Schutz gegen kriegerische Überfälle wurden die Adelssitze mit Wällen, Palisaden, Zäunen und Gräben umgeben. Für die Bauten blieb zwar der alte Holzstil der Erdbeben wegen beibehalten, aber die ursprünglich geradlinigen, dann unter chinesischem Einfluß gebogenen Formen der Holzkonstruktion wurden immer reicher gestaltet (Abbild. Nr. 32) und mit kunstvollen Schnitzereien verziert. Auch wurden die Decken und Säulen farbig bemalt, wobei Stoffmuster meist als Vorbilder dienten.

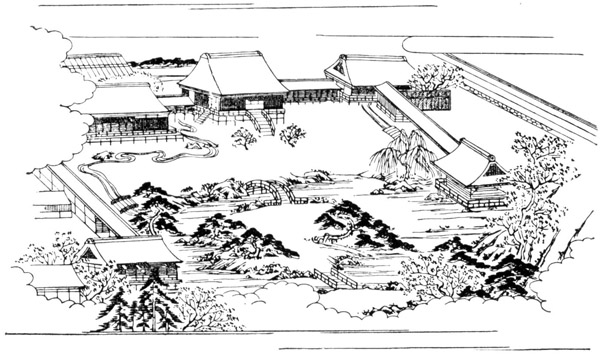

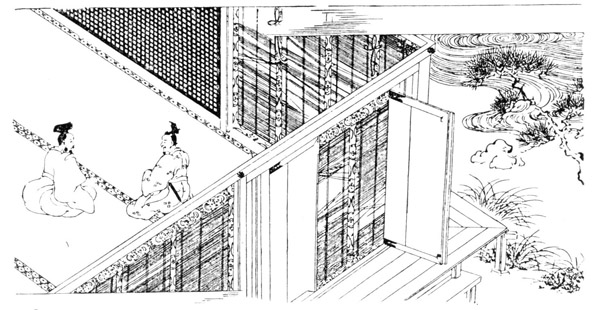

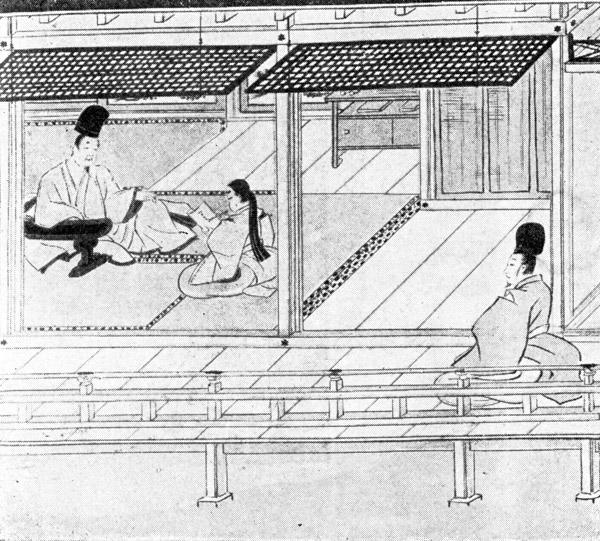

Waren bisher nur die Tempel in künstlerischem Stile ausgeführt, so errichteten jetzt auch Minister und Adlige Paläste von vorher unbekannter Größe. Unter jedem Dache war nach chinesischem Vorbilde nur ein Raum, so daß eine Reihe einzelner Hallen nötig wurde, die durch Galerien verbunden wurden (Abbild. Nr. 33). Außen ging nach Art der Pfahlbauten ein Umgang herum, und Drehtüren vermittelten den Eingang (Abbild. Nr. 34). Erst in der Mitte des 12. Jahrhunderts kam die Sitte auf, Schiebetüren zu bevorzugen und sie mit dünner weißer Seide, später mit geöltem Papier zu überziehen, desgleichen wurden damals Schieberahmen mit dickem Papier bekleidet und zur Trennung des bisher ungeteilten Raumes in einzelne Zimmer benutzt. Hierdurch wurde den Malern Gelegenheit gegeben, die großen Stoff- und Papierflächen mit Bildern zu versehen.

In der gleichen Zeit kam der Gebrauch von Wetterläden an der Außenseite des Umganges auf, während vorher nur Holzläden bekannt waren, deren untere Hälfte beseitigt und deren obere aufgeklappt werden konnte (Abbild. Nr. 35).

Dicke Matten wurden zuerst nur als Sitzplätze (Abbild. Nr. 35) verwendet, während seit dem 12. Jahrhundert der ganze Raum mit geflochtenen Matten ausgedeckt wurde.

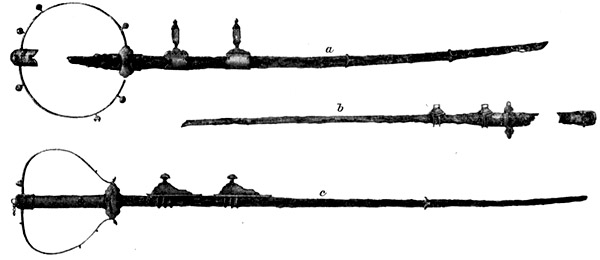

Nr. 31.

Schwerter mit Parierstange und mit Schellen verziertem Griff.

6. bis 8. Jahrhundert.

Nicht nur die Ausschmückung der Innenräume, sondern auch die der umliegenden Gärten wurde mit besonderer Sorgfalt gepflegt. Von altersher, wohl noch im Ausklang griechischer Auffassung, wurden Wälder und Quellen, Berge und Höhlen als der Sitz guter Geister betrachtet; sie waren die ersten Stätten der Verehrung. In dieser Verbindung mystischer Weihe und künstlerischer Freude an den [Zu Seite 13.] Werken der Natur liegt ein tiefer Wesenszug der japanischen Rasse. Ihre Malerei und Dichtkunst lassen sich oft nur aus dieser Stimmung heraus verstehen.

Tafel I.

Reste farbiger Webereien.

6. bis 14. Jahrhundert.

Still im Anblick der Natur versunken zu sitzen, sie in ihrem Leben und Weben zu belauschen und in allen Einzelerscheinungen zu erfassen, bildet für den gebildeten Japaner stets ein großes Glücksgefühl.

So wurde die Pflege der Gärten, der Pflanzen und Blumen, der Bäume und Wiesen eine Kunst und zugleich eine Wissenschaft, indem gewisse Regeln und Gesetze für die Zusammenstellung galten. Neben der Auswahl der Blumen und Bäume war auch die der Steine von besonderer Bedeutung. Jeder einzelne Stein erhielt seinen Namen und galt als Symbol. Es gab eine Art Grammatik der Parkeinrichtung.

Nr. 32.

Seitenflügel vom Phönixtempel Kioto.

Rot lackiertes Holzdach aus Ziegeln; 1051.

Nr. 33.

Hallen und Galerieanlagen mit Garten.

Stil 11. Jahrhunderts.

Wir können uns sehr schwer in diese Auffassung hineinversetzen. Die Japaner achten bei den Pflanzen in der Vase nicht auf den Duft, sondern auf die Zusammengehörigkeit, die Linienführung und den Auslauf der Spitzen. Wo wir nur Freude an der Farbe und Zeichnung empfinden, da hat der Japaner noch symbolische Nebengedanken. Er liebt die Kirschblüte als Symbol des Helden, da sie sterbend ihre Blätter auf einmal verliert. Die Rose aber schätzt er nicht, da sie ohne gefälligen Linienschwung ist und die Blüte sich langsam entblättert; die Dornen empfindet er unangenehm. So wird die europäische Schmeichelei des Vergleichs einer Frau mit einer Rose in Japan zur Beleidigung. Ein »Rosenmädchen« ist ein gefährliches Wesen, das man besser meidet.

Gewisse Verbindungen von Pflanzen sind für die Festtage und als Glückssymbole geschätzt und andere wiederum gefürchtet. Nach Niederwerfung eines Vasallenaufstandes gegen den Kaiser wurden die abgeschlagenen Rebellenköpfe auf einer Schneefläche niedergelegt. Ein berühmtes Gedicht vergleicht diese Szene mit roten Kamelien, die der weißen Fläche entsprossen sind. In Erinnerung hieran vermeidet z. B. der Japaner einen Tisch mit roten Blumen auf weißem Tischtuch zu schmücken, da es Aufstand gegen den Kaiser und Blut bedeuten würde.

Nr. 34. Malerei von Fujiwara Takanobu (gestorben 1205).

Aus dieser Zeitstimmung entstand jene nationale Malerei der Pamato-Schule (später Tosa-Schule genannt), die unter Anwendung der chinesischen Art in langen Bilderrollen die einzelnen Handlungen nebeneinander darstellte. Die perspektivische Tiefe wurde durch geradlinige Konstruktionen der Architektur erreicht (Abbild. Nr. 36), während die Übergänge von einem Bilde zum andern durch Wolkenstreifen oder Landschaften vermittelt wurden (Abbild. Nr. 37).

Nr. 35.

Malerei von Tosa Mitsunobu (1433 bis 1525).

Der Fürst zu Pferde, der Krieger zu Fuß, der Priester im Tempel, die Frau im Hause wurden, umgeben von dem Milieu, in dem sie lebten, dargestellt. Immer ist das sachlich Erzählte das Wesentliche des Kunstwerkes. Die Schilderung der Waffen und Maler wichtiger als der Ausdruck des Gesichts.

Es gibt keine bessere Geschichte der Kultur vergangener Zeiten als die Bilder dieser Schule. In keinem Lande der Welt dürften trefflichere Illustrationen der Sitten geschaffen sein, als es die Bilder der Yamato-Künstler für das Studium der japanischen Art sind.

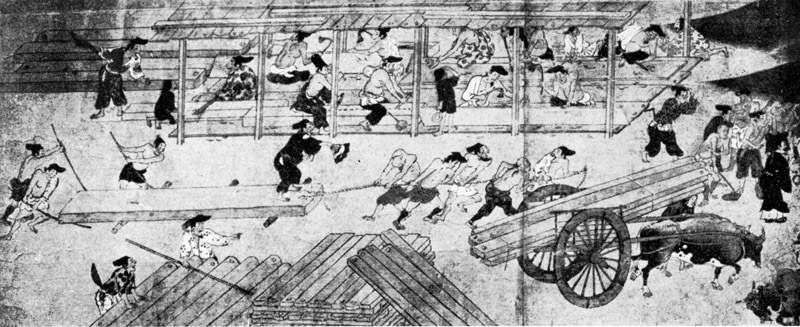

Die ausgewählten Sujets bedingten eine sorgfältige Beachtung der wirklichen Vorgänge und verlangten eine Weiterbildung der traditionellen Darstellungsart. So finden wir Schilderungen von Volksszenen (Abbild. Nr. 38) mit erstaunlich lebendiger Bewegung der Menschen und Tiere. Wenn Hoksai im 19. Jahrhundert ähnliche Vorgänge schildert, so glaubte man, daß er unter europäischem Einfluß geschaffen hat. Hier sehen wir aber fünfhundert Jahre früher bereits auf Naturbeobachtung fußende realistische Darstellung des Volkslebens. Wie vortrefflich ist die Bewegung der arbeitenden Menschen der Natur abgelauscht! wie lebensvoll der schwerfällige Ochse vor dem Karren!

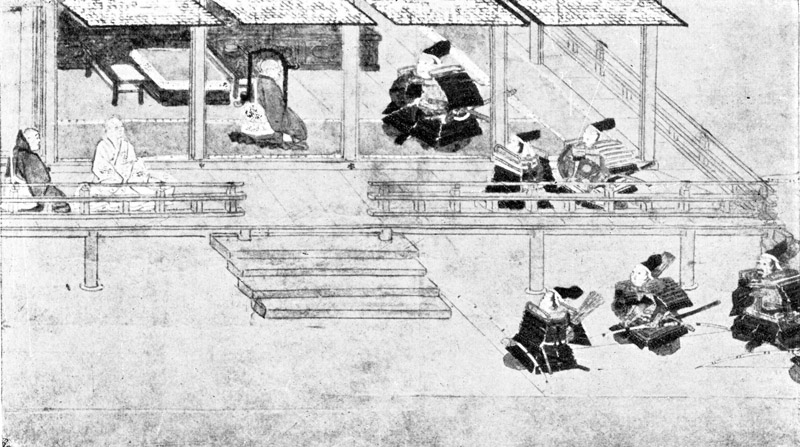

Nr. 36.

Der Priester Venchin empfängt einen General.

Teil einer Bildrolle von Tosa Mitsunobu (1445 bis 1543).

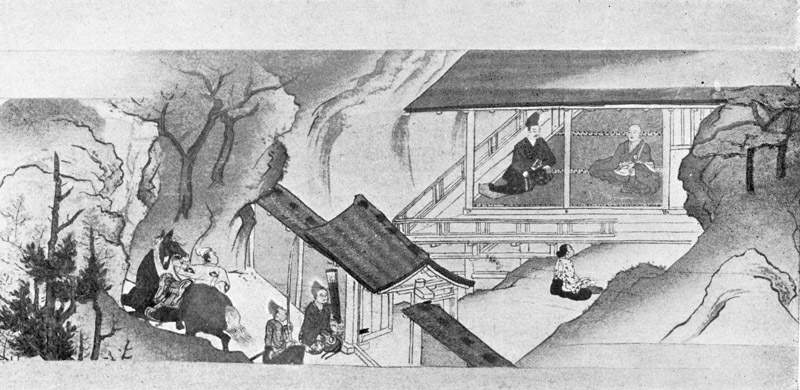

Nr. 37.

Besuch eines Generals bei einem Priester.

Teil einer farbigen Bildrolle. Tosa-Schule.

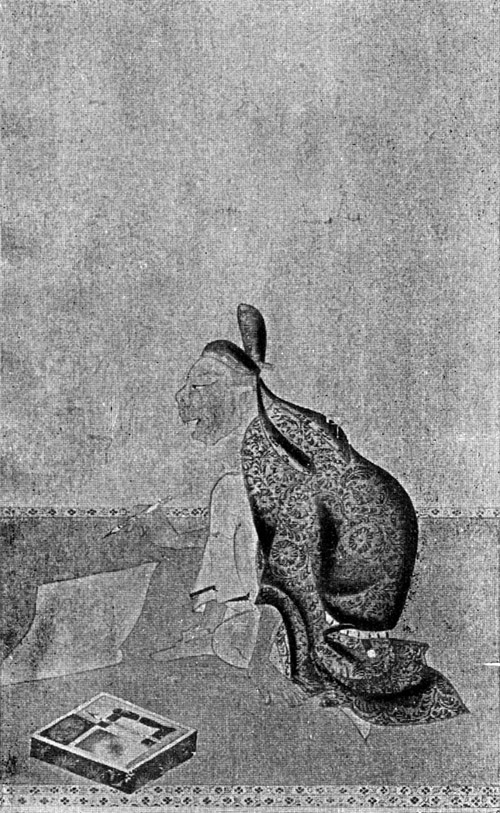

Bedingte es die Darstellung der vielen handelnden Menschen auf dem kleinen Raume, den Hauptwert auf die Bewegung der Figuren zu legen und den Gesichtsausdruck zu vernachlässigen, so sehen wir aus einem Porträt (Abbild. Nr. 39), wie auch die Behandlung des Gesichts und des Kostüms eine freiere, nach der Natur studierte Durcharbeitung erhielt.

Wir empfinden die scharfe Beobachtungsgabe des japanischen Künstlers, und dennoch fehlt jede Licht- und Schattenwirkung, jede Plastik des Körpers und richtige Lichtverteilung. In dieser Beziehung hat der Japaner die Überlieferung stets beibehalten. Er strebte niemals danach, ein Stück Natur wiederzugeben, sondern er wollte den Inhalt des in der Natur Beobachteten sachlich niederschreiben. Deshalb ließ er das Spiel der Lichtreflexe als unwesentlich unberücksichtigt. Er wollte nicht das Zufällige, sondern das Beharrende in der Form erfassen.

Nr. 38.

Der Bau eines Tempels. Teil einer farbigen Bildrolle, von Takakane Takashina.

Anfang 14. Jahrhundert.

Nr. 39.

Der berühmte Kalligraph Ono-no-dofu (gestorben 966).

Wahrscheinlich 12. Jahrhundert.

Im 7. Jahrhundert gelangte in China die Landschaftsmalerei als letzte der malerischen Künste zur Blüte. Da man dort ebenfalls die Beherrschung der Licht- und Schattenwirkung nicht kannte und, treu der alten Tradition, nur das Übereinander für die räumlich nebeneinander stehenden Dinge anwendete, so verfiel man sehr bald auf den Ausweg, Landschaften gleichsam aus der Vogelperspektive darzustellen. Dadurch konnte man die einzelnen Gegenstände in der Fläche übereinander gruppieren und dennoch eine weite Tiefe der Landschaft erzielen. In der gleichen Art sehen wir die Landschaft der Tosa-Schule [(Abbild. Nr. 33 und 37)] behandelt.

Nr. 40.

Tierfabeln, Teil einer Bildrolle von Kakujo, dem Bischof von Toba (Toba Soyo),

1053 bis 1140.

Um die Handlung innerhalb der Häuser recht lebenswahr darzustellen, deckte man von den Gebäuden die Dächer ab und malte das Innere ebenfalls aus der Vogelperspektive (Abbild. Nr. 34). Man schnitt die Wände in der Höhe einfach ab, wenn das schmale Format der Bilderrolle nicht mehr Platz gestattete. Dadurch entstanden oft unerwartete Überschneidungen. Diese eigenartige Darstellung erlaubte nicht Kompositionen nach malerischen Gesichtspunkten, sondern gab Zufallausschnitte aus der Natur.

Durch fein getönte Wasserfarben wurde die künstlerische Wirkung noch weiter verstärkt und gleichzeitig die Schwarz-Weiß-Malerei immer vielseitiger gestaltet. Neben der ernsten Schilderung wurden die verschiedensten Szenen mit köstlichem Humor oft in lustigster Karikatur dargestellt.

Sehr geschätzt werden Illustrationen zu den über ganz Asien verbreiteten Tierfabeln Indiens, denen auch Äsop seine Fabeln nachgedichtet hat (Abbild. Nr. 40). So sind in Japan schon vor achthundert Jahren Illustrationen zum Reinecke Fuchs geschaffen! In dem sicheren Schwunge der Linien erkennen wir den geübten Pinselstrich des japanischen Kalligraphen. Zwischen die Tiere sind vereinzelt Pflanzenstudien als Andeutung der Landschaft eingestreut, wie wir sie ähnlich, nur primitiver, auf einer silbernen Schale (Abbild. Nr. 24) aus älterer Zeit kennen gelernt haben. Niemals ist ein Tier in ruhiger Pose wiedergegeben. Stets war die Bewegung der Mittelpunkt der Darstellung. Noch ist die Kunst nicht um ihrer selbst willen, sondern nur als Mittel zum Zweck, als Illustration, angewendet.

Nr. 41.

Der Bildhauer Unkel. Holzfigur. 13. Jahrhundert.

Der gleiche realistische Zug beeinflußte auch die hochentwickelte Bildhauerkunst. Unkei gilt als der Begründer der Kamakura-Schule, bei deren Porträtstatuen (Abbild. Nr. 41) die Großzügigkeit, die Silhouette der Figur und der schön geschwungene Faltenwurf gegenüber den Werken früherer Jahrhunderte vernachlässigt erscheint, die Individualistik des Gesichts und der Hände aber verfeinerten Ausdruck fand.

Auch hier wechselte mit der Stilart zugleich das Objekt der Darstellung, indem neben den Priestern auch Typen aus dem Volke gewählt wurden. Die hageren Arme und Füße derartiger Figuren sind wie das Gesicht realistisch in erschreckender Natürlichkeit geschnitzt, während der Faltenwurf der Kleidung Anklänge an die traditionelle Stilisierung bewahrt.

Nr. 42.

Räuchergefäß aus Bronze,

wahrscheinlich 12. Jahrhundert. China.

Wie einst zu Nara das Buddha-Bild in gewaltigen Dimensionen gegossen wurde, so wurde im 13. Jahrhundert ein Kolossalmonument geschaffen, das noch heute, nach der Zerstörung des umgebenden Tempels, in freier Natur ein bewundertes Denkmal japanischer Kunst und Technik bildet [(Titelbild)]. Neben den großen Tempelbronzen übte man auch den Guß zierlicher Statuetten (Abbild. Nr. 42).

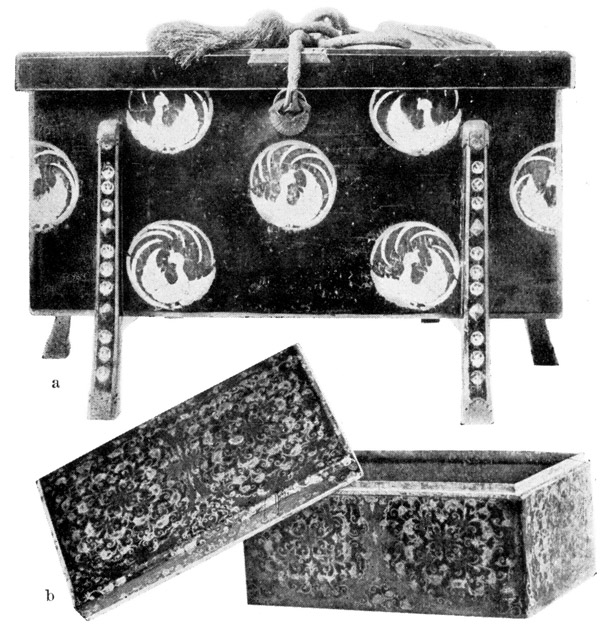

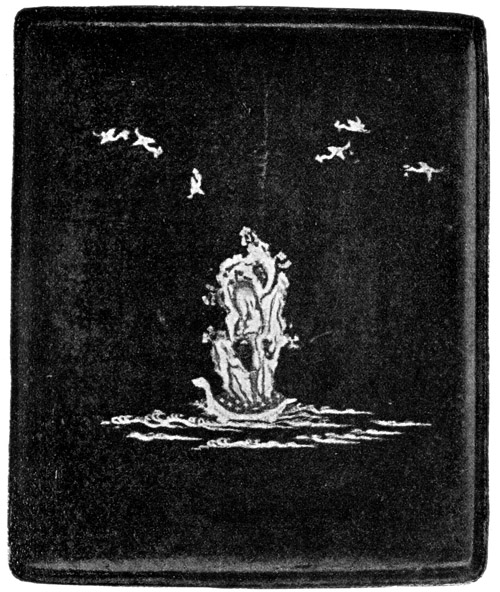

Der nur in Japan vorkommende Lackbaum gestattete die Herstellung von Lackarbeiten, die gegen die Witterung, ätzende Säuren und kochendes Wasser unempfindlich waren. Selbst die Arbeiten der chinesischen Lehrmeister wurden durch die Qualität des Materials weit übertroffen. Während nur einzelne Gegenstände aus früher Zeit erhalten sind, scheint im 10. Jahrhundert eine nationale Kunst entstanden zu sein. Bald ist die Fläche mit Imitationen der persischen Stoffmuster überzogen (Abbild. Nr. 43 b), bald sind kreisförmige Motive der kirchlichen Symbolik in Perlmutter eingelegt (a). Entspricht die Verzierung der obigen Kästen mit ihren fremden Ornamenten der buddhistischen Verwendung so weist ein anderer Lackkasten (Abbild. Nr. 44) bereits den Geist einer neuen Zeit auf, indem Bilder auf die fein grundierte eintönige Fläche übertragen sind. Die Darstellung des phantastischen Elysiumberges auf einer im Wasser schwimmenden Schildkröte, mit den fliegenden Kranichen als Kündern des Glücks, zeigt noch keine zum selbständigen Gemälde abgeschlossene Gruppierung. Die Symbole sind ornamental nebeneinandergestellt, und es fehlt das richtige Verhältnis der einzelnen Teile zueinander. Es ist eine Zusammenfügung verschiedener chinesischer Vorlagen, aber keine malerische Gesamtkomposition.

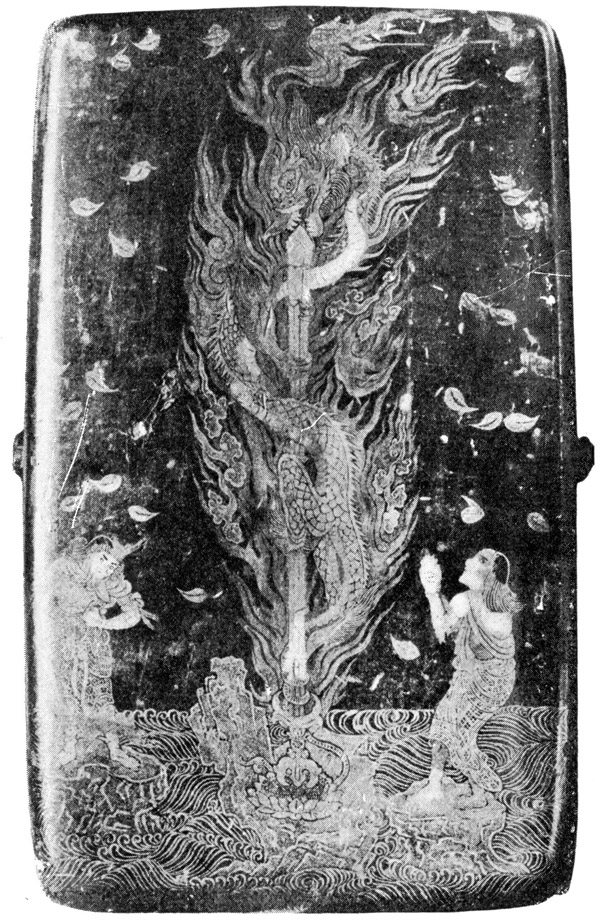

Einen weiteren wesentlichen Fortschritt zeigt der Deckel eines Lackkastens, auf dem der Gott Fudo in Drachengestalt dargestellt ist (Abbild. Nr. 45). Auch hier ist die malerische Vorlage auf den neuen Stoff ohne Umformung und ohne Rücksicht auf die veränderten Bedingungen der Ausführung übertragen, aber ein in sich geschlossenes Bild ist gewählt. Auch begegnen wir hier zum ersten Male der Darstellung von Menschengestalten. Noch fehlt das selbständige Streben der Künstler, die bekannten Vorlagen der neuen Technik anzupassen und zu neuen, eigenen Kunstwerken zu gestalten.

Nr. 43.

a) Lackkasten mit Phönix aus Perlmuttereinlagen in Goldkreis auf schwarzem Grund,

b) Farbige Lackmalerei 10. Jahrhundert.

In dieser Zeit kam jenes unregelmäßige Streumuster auf, das für japanische Arbeit charakteristisch geblieben ist. Wie der Herbst die fallenden Blätter in allen Größen und Farben in zufälliger Unregelmäßigkeit auf die Erde streut, so wurden Pflanzen- und Wolkenornamente auf die Fläche übertragen.

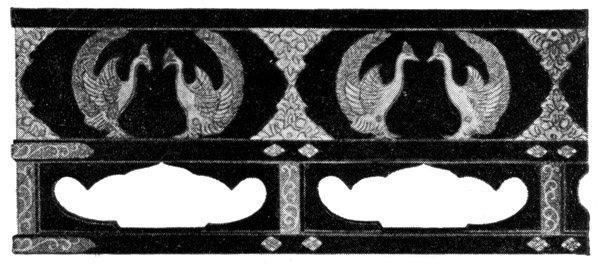

Die hervorragenden Eigenschaften des japanischen Lacks gestatteten eine immer allgemeinere Anwendungsart, sowohl zur Ausschmückung der Tempel, an den Decken und Säulen wie auch zum Überziehen von Reisewagen und Möbeln der verschiedensten Art (Abbild. Nr. 46).

Nr. 44. Innenseite eines Lackdeckels mit Gold- und Silbereinlagen auf schwarzem Grunde, Nara.

Wahrscheinlich 10. Jahrhundert.

Der kriegerischen Zeit entsprechend wurde eine besondere Sorgfalt auf die Ausgestaltung der Angriffs- und Schußwaffen gelegt. Waren bisher Bogen, Pfeile und Lanzen die hauptsächlichsten Waffen gewesen, so begann jetzt das Schwert sich zur Hauptwaffe zu entwickeln. Der stärkeren Angriffswaffe mußten die Schutzmittel angepaßt werden, und so wurden die eisernen Panzer und Helme verbessert und allgemein eingeführt. In dieser Zeit lebten die berühmtesten Schwertfeger und Plattner, deren Werke noch heute erhalten und mit Gold aufgewogen werden.

Die Rüstung wurde nicht wie in Europa entsprechend der Tracht einer jeden Zeit, in Form und Technik beständig verändert, sondern die Grundform der Dolmenzeit blieb im wesentlichen beibehalten. Der Panzer war nicht ein dem Körper angepaßter Anzug, sondern eine Zusammenstellung einzelner Schutzteile, die mit Riemen und Schnüren einem jeden Körper aufgebunden werden konnten (Abbild. Nr. 47). Die schmalen, durch farbige Seidenverschnürungen zusammengehaltenen Eisenstreifen sowie der meist mit Brokatstoffüberzogene Brustpanzer gestatteten nur wenige Verzierungen anzubringen. Anders war es mit den Helmen, die hervorragende Kunstwerke der Metalltechnik wurden. Wieder ist es der chinesische Einfluß, dem Japan seine reiche, hochentwickelte Ziselierungstechnik verdankt.

Nr. 45.

Deckelbild eines Lackkastens. Goldmalerei auf schwarzem Grunde.

10. oder 11. Jahrhundert.

Besonders berühmt ist ein kunstvoller Helm (Abbild. Nr. 48), der dem mittelalterlichen Lieblingshelden Yoshitsune zugeschrieben wird. Dieses Meisterstück der Ziselierkunst zeigt allerdings mehr technische Fertigkeit als künstlerischen Geschmack. In gleich üppiger Weise sind die Schulterstücke und die schmalen Abschlußstreifen des Panzers verziert. Eine Rüstung, die doch Kraft und Widerstandsfähigkeit zugleich ausdrücken soll, mit so bewunderungswürdiger Kleinarbeit zu überladen, daß nirgends der Zweck zum Ausdruck kommt, entspricht dem chinesischen Vorbilde, wo der kriegerische Geist durch prunkvolle, üppige Genußsucht ersetzt war. Diese Arbeiten sind insofern von grundlegender Bedeutung für die japanische Metalltechnik, als in der späteren Zeit (vgl. S. 39) die Schwertzieraten der Goto-Meister unter dem Einfluß dieses Stiles sich zu entwickeln begannen.

Nr. 46.

Bücherkasten aus schwarzem Lack mit vergoldeten und gravierten Metallbeschlägen,

bezeichnet 8. Oktober 1169.

Grotesk wirkt die gewaltige Helmzier (Abbild. Nr. 47), die meist aus ganz dünnem vergoldetem Blech hergestellt wurde. Zum Schutz des Gesichts wurden eiserne Masken angefertigt, die große Kunstfertigkeit im Treiben der dünnen Metallplatten zeigen.

Beim Kriegsschwert lag die Kostbarkeit in der Qualität der Klinge, während das einfache, eiserne oder lederne Stichblatt, wie der gerade Griff, kaum eine Verzierung aufweist. Dagegen sind Gala- und Tempelschwerter erhalten (Abbild. Nr. 49), deren Metallgriff mit goldenen Figuren geschmückt, und deren Scheide in kunstvoller Weise geschnitzt und gelackt ist.

Der Einfall der Mongolen in den siebziger Jahren des 13. Jahrhunderts bewirkte die Einführung verschiedener Neuerungen in Taktik und Landbefestigung, aber im wesentlichen wurde die alttraditionelle Kriegsausrüstung bis zur Neuzeit beibehalten.

Nr. 47.

Yoshitsune (1159 geboren und später verschollen) in Kriegsrüstung.

Gemalt von Kano Morinobu, genannt Tanyu (1602 bis 1674).

Noch galt die vor fast zweitausend Jahren eingeführte Sitte des Einzelkampfes unter den Augen der zusehenden Schlachtreihen, wie es im alten Griechenland und Deutschland Sitte gewesen war. Erst von den Mongolen wurde die Bewegung von Soldatenmassen durch eine einheitliche Oberleitung erlernt und so die Grundlage gelegt zu jener glänzenden Strategie, die von den portugiesischen Ratgebern vollendet, dem Napoleon Japans, Hideyoshi, zu seinen Siegen verhalf. Bis in die neueste Zeit blieb der Bogen und das Schwert die Hauptwaffe, da kein Kampf gegen einen Feind mit besserer Bewaffnung einen Fortschritt erforderlich machte. In der Zeit vom 10. bis 14. Jahrhundert wurde die japanische Kunst infolge der inneren Kämpfe aus den Tempeln in die Schlösser übertragen und hat sich dort zu einer nationalen, realistischen Ritterkunst entwickelt. Neben der Porträtplastik feiert die Malerei ihre erste nationale Blüte, und das Kunstgewerbe beginnt eine neue eigene Entwicklung.