|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Du holdes Laster, das der Fehl verschönt,

bring mich mit Bosheit um, doch sei versöhnt.«

In Dämmerung schwimmt sein Leben, kaum mehr als eine Legende ging hervor aus den Händen der Forscher, und ein paar Dutzend Daten, Briefe, Urkunden geben nur die Silhouette, nicht das Porträt. Wie bei Lionardo schweigen die Akten des inneren Lebens, aber bei diesem läßt das Werk den weichen Umriß einer Seele ahnen. Die Geschichte der Seele des Dichters wäre nicht zu schreiben; wie unter Eiskristallen kracht und sprüht es, wenn man über die Fläche seines Werkes saust, und wo sich einmal eine Gletscher-Spalte in den Abgrund öffnet, wie im Epilog zum Sturm, schaudern wir zurück und wenden den Blick. Das scheinbar unpersönlichste Werk liegt vor uns, ein Übermensch hat es geschaffen, wie Balzac, es ist der Gegenpol zu Rembrandts, Byrons oder Goethes Werk. In sechsunddreißig Dramen hat er die Welt erneuert, er schreitet in dem engen Bretterhaus den ganzen Kreis der Schöpfung aus und scheint zuletzt erschöpft und völlig ausgeleert dahinzusinken, das verbrauchte Gefäß vielfältigen Lebens, wie eine allzu gesegnete Mutter.

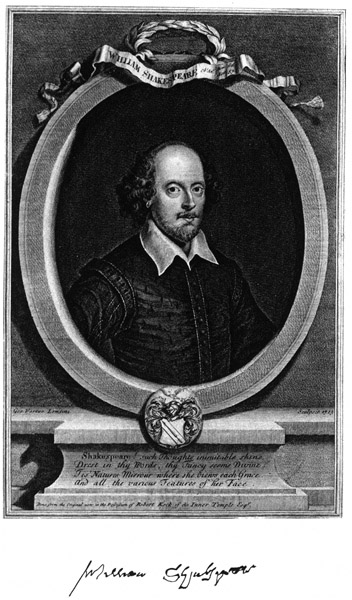

Was Wunder, daß ihn Phantasie zum Sohne seiner Königin, daß andere ihn zu einem Phantasie-Gebilde machten, das nie gelebt. Denn selbst seine Bildnisse, streng und verschlossen, scheinen geschaffen, um mit ihren typisierten Zügen die Nachwelt vor neue Rätsel zu stellen: sie sagen, daß er litt, vielleicht auch, daß er strebte; kaum daß er genoß. Beinahe nirgends eröffnen sich jene geheimen Gänge zum Herzen eines großen Menschen, an deren Ende sich, wie in den Schwefelgruben, magische Grotten im matten Lichte entfalten. Was waren seine Leidenschaften? Hat er ein Stück von dem, was stets der innere Blick dem Genius vorausverkündet, selbst nachprüfen dürfen oder müssen und sein schmales Schicksal als Schauspieler, Hausbesitzer, Gatte, Vater mit dem der Gewaltigen verglichen, die er in seinem Namen handeln ließ, lieben, verraten, töten oder sterben?

Nichts, fast nichts liegt vor, was von dem inneren Leben dieser grenzenlosen Seele Kenntnis gäbe, und Phantasie ist frei, um jenes Dutzend kalter Lebenspunkte ein Netz zu spinnen wie um das Leben des Magiers von Mailand, dessen Gestalten lächeln.

Plötzlich strahlt Licht in diese Dämmerung. Am Ende aller Bände, als Anhang und in vielen Ausgaben sogar gestrichen, stehen, neben zwei Jugendepen, Shakespeares Sonette: gescholten viel und sehr wenig gepriesen, von Englands Dichtern meistens abgelehnt, von Forschern wegen äußerer Fragen umstritten, deren Lösung, wenn sie selbst gelingt, des Dichters Seele nirgends erleuchtet, verkannt beinahe von allen. Nur Wordsworth hat es ganz gefühlt, dies schmale Buch, indem er sagte: »With this key Shakespeare unlocked his heart.« Ja, hier, in diesen zierlichen Reimen wird alle Leidenschaft des Mannes vor uns hingebreitet; es sind darin die tollsten Liebesbriefe verborgen, geschrieben am Ausgang der Jugend.

Die Philologen wissen es anders. Ob sie auch glühen, diese Verse, daß man sich daran verbrennt: sie sind gedeutet worden als »Spiele der Phantasie, mit denen der Dichter sich und seine Freunde unterhielt, zumal dergleichen damals Mode war«. Ein anderer weist auf vielen hundert Seiten nach, daß eine Lady, eine Bürgerliche und zwei junge Grafen, deren Namen, Stand und Art er nennt, einen Roman erlebten, in dessen Verlaufe einer oder der andere bei dem bekannten Stückeschreiber vom Globe-Theater Sonette bestellte, die dieser dann nach Maß und Gelegenheit einzeln oder gruppenweise lieferte. Den Dritten beunruhigt die Frage, ob der Aufstand des Grafen Essex vorkommt, ob der Gegner im Wettstreit der Gedichte Marlow oder Chapman hieß, den Vierten, warum der Dichter nicht mit einer Hekatombe zufrieden war und lieber bis Nr. 154 weiterschrieb. Alle aber, die überhaupt an ein Erlebnis als Grundlage dieser Dichtung glauben, umkreisen mit Scharfsinn die Frage: wer ist der Jüngling, wer ist die Frau, denen sie gelten?

Da wirkt denn die berühmte Widmung, die dem ersten Druck voranstand, mehr verwirrend als klärend. So ist diese höchst belanglose Dedikation eines Verlegers an einen Herrn W. H. ein Rätselspiel geworden, dessen Lösung doch nichts bringen kann. Oder was wissen wir, wenn wir wüßten, daß jener junge Mann Graf Pembroke hieß und nicht Graf Southampton? Oder ob diese Widmung gar nicht dem Erzeuger, nur dem Sammler der Sonette galt, irgend einem Händler, der vielleicht des Dichters Schwager war? Ein Engländer hat klipp und klar bewiesen, die dunkle Frau sei die Katholische Kirche, ein anderer, der Jüngling war gar kein Jüngling, vielmehr die Königin Elisabeth selber, an die ihr Dichter wie an einen Mann die Verse abfaßt, um ihre Kraft und Hoheit zu betonen. Ein deutscher Autor erklärte sie für Anrufe eines Sterblichen an einen Unsterblichen, sein Kollege aber faßte sich so zusammen: dies alles sei nur Erzeugnis der freien dichterischen Phantasie, denn wenn es Niederschläge von erlebten Gefühlen wären, so müßte uns »der größte Dichter als schwacher, haltloser, kaum achtbarer Mensch erscheinen«.

Und dieses ist der Punkt, an dem die Generationen sich scheiden. Uns von heute gibt dies glühende Buch, diese Sammlung fiebriger Tagebuch-Blätter das willkommenste Zeugnis, wie einst die Leidenschaft in diese Götterseele stürzte und sich brach an den Klippen. Nur muß man nicht vor abgezirkelten Formen scheuen, man muß an jene ewigen Töne denken, die unter Krausen und Perücken aus Mozarts Menschenherzen schlagen. Ein wohlgeschnittener Barockpark darf uns nicht glauben machen, auch unter der Erde sei alles wohlgeschnitten, statt daß wir fühlen, wie sich die unsichtbaren Wurzeln durstig und lebensvoll durchs Erdreich wühlen, wie die des wilden Waldes nebenan.

Denn unter der Uniform dieser anderthalb Hundert kongruent gebauter vierzehnzeiliger Gedichte, unter der glatten Fläche zittert und atmet, stöhnt, jubelt und schüttert das Herz eines Menschen, der liebt. Wenn Zeit und Mode ihn dabei zu dieser etwas klapprig steifen Form vereinfachter Sonette bewogen, so ist dies nur der Ausdruck seines Metiers und seiner Epoche; Napoleons Liebesbriefe nehmen gern den Stil von Armeebefehlen an. Ein Schicksal von so ironischer Melancholie, wie sie durch seine letzten Komödien schimmert, war diesem Dichter zugeteilt.

Er liebt und wird betrogen. Dieser neue Prometheus der Menschen macht aus dem Wachs der Geschichte oder Legende und haucht ihnen das Feuer seines Atems ein, sodaß sie leben, schmachtet und dient, huldigt, zürnt und begehrt die Neigung erst eines knabenhaften Jünglings, dann einer reifen Frau. Nichts wissen wir von jenen, nichts ist zu wissen wichtig, als daß er schön war und goldblond, verdorben und von Adel; sie aber dunkel, wild, genießerisch, ein Stück Zigeunerin. Beiden ist er mit allen Sinnen verfallen, beide betrügen ihn, erst einzeln, schließlich miteinander, beide wenden sich mit dem naiven Zynismus triebhafter Wesen von ihm und vielleicht auch zu ihm, ohne seines Geistes einen Hauch zu spüren. Ein angstvoll liebendes, eifersüchtig sorgendes Menschenherz rauscht in Tönen vor uns auf und nieder, bittend und fordernd, zögernd und schäumend, und noch als es verraten ist und ganz verlassen, drängt es sich mit dem Durste der Jugend an so viel Schönheit, so viel Raffinement, daß es in Liebeshaß sich zu verströmen droht, in Raserei zu bersten.

Solche Blätter, auch die stilleren von ihnen, kann der Dichter, ohnehin saumselig in der Herausgabe seiner Werke, nicht gesammelt, in keinem Fall herausgegeben haben. Auch alle äußeren Zeichen sprechen dagegen: ein ganz zerwürfelter Text, eine Widmung vom Verleger, sein unliterarisches, herrenmäßig stilisiertes Alter – das Buch erschien sieben Jahre vor dem Tode –, vor allem der Wunsch, seine Liebesgeschichte, deren Mitspieler gewisse Kreise Londons kennen mußten, nicht mit der Geste des Bekenners darzustellen. So ist man eher zu glauben geneigt, ein Gegner habe, um ihm und dem jungen Grafen zu schaden, diese Gedichte publiziert, deren Abschriften man schon seit Jahren in Freundeshänden sah. Längst waren die tollen Jahre vorüber, in denen der Dichter wagte, mit den ariostisch-wilden Gesängen von »Venus und Adonis« den Bürger zu erschrecken, die zwar die Zensur des Erzbischofs von Canterbury passierten, obwohl sie in einem Zeitgedicht im Hausrat seiner Kokotte als Stimulans der Verführung zitiert wurden.

Die Zeitgenossen, die doch Sonetten-Kränze besonders zwischen Männern gewöhnt waren, bewunderten die Glut dieser Sammlung, dann wurden sie samt allen Dramen verschüttet, und als sich diese neu erheben durften, lange nicht mehr entdeckt. Wer liest sie heute? Wer findet sich zurecht in diesem geschnittenen Garten, wo alle Wege sich zu gleichen scheinen und das Gleichmaß den führerlosen Spaziergänger ermüdet?

Was der Dichter nicht selbst komponiert hat, darf, ohne den geringsten Eingriff in die einzelnen Stücke, von den nachgeborenen Händen komponiert werden, die es nicht schlechter zu verstehen brauchen, als irgend eine Verlegerhand es einst verstand. Auch ist dies längst von Engländern, Deutschen, Franzosen unternommen worden; man hat bei ihrem zweiten Erscheinen, dreißig Jahre nach dem ersten, jedem Sonett sogar einen Titel gegeben.

Keineswegs sind die Sonette von gleichem Wert. Stimmungen stecken dahinter, zuweilen nur Spiele, und will man die ganze Gewalt dieser passionierten Geschichte spüren, so muß man die Sammlung auf ein Drittel vermindern: dann hört man es dröhnen. Die sittlichsten, die erste Gruppe, sind denn auch meist recht langweilig, vielleicht sogar von der ängstlichen Mutter bestellt, damit der lustvoll schweifende Knabe in einer frühen Ehe vernünftig werde. Dann gibt es andere, die Selbstgesprächen gleichen und nur durch eine plötzliche Wendung am Schluß aus Gewohnheit ihre Adresse suchen.

Aber die tief gefühlten sind, als wahre Gelegenheits-Gedichte, auch die vollkommenen. Dort, wo der Dichter gegen die Schmach seiner Epoche eifert, wo er anrennt gegen die Gitter des Todes, die den Garten des Lebens unerbittlich umzirkeln; wo er sich jetzt im ewigen Nachruhm sonnt, im nächsten Augenblicke alles Streben verachtet; wo er jetzt seiner plebejischen Abstammung grollt, dann wieder auf seinen Beruf mit Handwerkerstolz deutet; wo Ehrgeiz und Eifersucht, verschmähter Liebe Pein, des Rechtes Aufschub ihn quälen wie den Prinzen von Dänemark: da fühlt man ihn nahe, da lauscht man dem Herzschlag und steht ergriffen vor diesem Shakespearischen Schauspiel: wie sich der Künstler vor der Schönheit beugt, wie das Genie sich selbst erniedrigt vor einem verdorbenen, blendenden Knaben, wie sich die Lüste einer Liebeskünstlerin an seinen Ufern brechen – und wie am Ende der alternde Zauberer hinter den beiden treulos Lachenden herläuft, hinter dem Toren, hinter der Törin, keuchend, verschmäht, liebend und hassend, nur Narr, nur Dichter.

Dies war das Erlebnis seiner Seele, nicht die Heirat, nicht der Landkauf, nicht einmal der Brand des Theaters. Und während sich in dem Palaste seines Innern das Universum spiegelte und warf die Bilder nach außen, auf die Leinwand zurück, griff ihn von außen dieses Abenteuer beim Nacken, schüttelte und warf ihn herum. So war das Schicksal Shakespeares.