|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Ich hatte Livingstone zu

finden, weiter nichts.«

Man hat ihn einen Helden genannt, einen Schwindler, einen Abenteurer.

Zum Helden fehlte ihm die innere Flamme, zum Schwindler hätten ihn selbst die grellsten Berichte nicht gemacht, Abenteurer aber, was er am nächsten scheint, war er noch minder: fremd war ihm die Lust am Unbekannten, die Freude an der Überraschung, der Reiz der Unsicherheit. Alles, was er tat, stellte höchstes Zielbewußtsein dar.

Stanley war der erste Amerikaner in Afrika. Schwächen und Fähigkeiten sind ganz amerikanisch.

Eine wilde Jugend hat ihn nachträglich in romantischen Ruf gebracht. Er war ein Bastard, John Rowland, Sohn einer Magd, die sich wenig um ihn bekümmerte, und eines Bauern, der sich im Wirtshaus erschlagen ließ. Acht Kinderjahre schmachtete der Ausgestoßene im Armenhause. Mit 15 wurde er Schafhirt, mit 17 ging er als Schiffsjunge nach Amerika. Dort fand er einen Vater, den Kaufmann Henry Morton Stanley, den er zeitunglesend in seinem Office sitzen sah und den er ansprach: »Brauchen Sie einen Jungen, Herr?«

Sehr kennzeichnend für diese Natur, daß er den glücklich Gefundenen nicht etwa ohne weiteres beerbte, vielmehr wieder in Not fiel, Kriegsdienste nahm und erst durch ein außerordentliches Wagnis sich plötzlich eines Tages selbst zu Amt und Geld gebracht hat. Unter dem Feuer eines Forts schwimmt der kleine Unteroffizier in der Seeschlacht 500 Meter zu einem feindlichen Schiffe, schwimmend befestigt er ein Ankertau am Vorderteile, so daß das Schiff – bei völliger Kopflosigkeit der Mannschaft – sich einfach vom Feinde heranziehen ließ. Am nächsten Tage ist er Offizier mit außerordentlicher Löhnung.

Leistung einer starken Physis, Dokument eines finstern Mutes: dies ist es, was ihn so aus Not und Verborgenheit zieht. Wäre er zum Kondottiere geboren, an diesem Zipfel hätte er das Geschick erfaßt, vielleicht wäre er ein großartiger amerikanischer General geworden. Aber es schlief in ihm noch ein anderer Wille und, um diesem zu genügen, eine Gabe, beide ihm selber noch unbekannt.

Erst ein zweites Abenteuer: Gefangennahme auf einer Vergnügungsreise in Syrien, dann Rückkehr, halbnackt, nach Konstantinopel, führt ihn auf seinen Weg: er schreibt es nieder.

Sein Bericht in einer großen Zeitung fällt auf durch Plastik, Spannung, Frische, man fordert mehr von ihm ein. Jetzt spürt er sich am rechten Punkt getroffen. Sofort nimmt er seinen Abschied als Offizier, sofort wird er Reporter. Der größte Zeitungsmann der Welt, Gordon Bennett, wird aufmerksam auf seine Feder und sendet ihn als Kriegsreporter nach Abessinien.

Von diesem Punkte lief alles weitere folgerichtig ab.

Nach dem Falle von Magdala rennt Stanley als Erster aufs Telegraphenamt und nun, um einen Zeitrekord vor allen andern Blättern zu stabilieren, kabelt er am Schlusse seines Berichtes noch zwanzig Seiten aus der Bibel nach New York, während die Kollegen draußen rasen. So kommt es, daß selbst die englische Regierung den Fall der Festung erst durch den New York Herald erfährt. Stanley wird weltberühmt als amerikanischer Reporter.

Aber niemand darf vergessen, daß zu genialer Berichterstattung noch etwas mehr gehört als Schreiben und Lügen. Schnelligkeit, Mut, Ausdauer, Verschwiegenheit, Geduld, Körperkraft: dies alles hat der Mann aufs höchste bewährt, während er nun zwei Jahrzehnte lang sein eigener Reporter wurde. Denn Stanley war durchaus kein Schriftsteller, er war ein fabelhafter Journalist. Nie hat er irgend etwas durchgedacht; alles hat er berichtet. Warum hat Stanley sich aufgemacht, Livingstone zu suchen? Aus Mitgefühl für einen Forscher, Landsmann, Missionar? Aus Leidenschaft für Afrika, für das Abenteuer, für Nil oder Kongo?

Er ging dieses Unternehmen ein, genau wie Gordon Bennett es ihm übertragen: »Koste es, was es wolle: finden Sie Livingstone!« Wir Amerikaner kennen keine Schwierigkeit! Wir werden der Welt das unerhörte Kunststück offerieren: Auffindung eines verlorenen Weißen mitten in tausend Quadratmeilen dunkelsten Urwaldes. Ist er tot, so bringen wir seine Gebeine. In jedem Falle finden wir Livingstone. Unsere erstaunlichste Nummer!

Der Auftrag konnte auch lauten: Durchschwimmen Sie die Atlantic! Auf den Rekord kam es an, Stanley war der geborene Mann dafür. Hier hat kein Volk, keine Wissenschaft, keine Kirche besorgte Boten ausgesandt. Der größte Zeitungsmann Amerikas sandte seinen größten Reporter.

Und wirklich geht dieser Mann mit amerikanischer Schnelle hin und findet. »Meine Mission war eigentlich sehr einfach. Ich hatte Livingstone zu finden, weiter nichts. Was ich zu tun hatte, war, aus meinen Gedanken jedes andere Ziel auszuschalten und mich nur auf diesen einzigen Wunsch zu konzentrieren. So sammelte ich mein ganzes Sinnen und Trachten in einen Brennpunkt und zwang mich, an nichts mehr zu denken, was sonst noch vor oder hinter mir lag.«

Man sieht, er spielt den patentierten Mystiker. In jedem Falle war er klug genug, nicht zu erwähnen, warum er grade nach Ujiji aufbrach, wo der Gesuchte tatsächlich weilte. Daß Livingstones letzte Nachrichten von dort stammten, verschweigt Stanley, verschweigt, daß ihm in Zanzibar arabische Karawanen melden, Livingstone sei dort.

War dies das Ei des Kolumbus: nun, so hat Kolumbus noch mehr geleistet. Auch Stanley. Die Auffindung des Verschollenen hat ihn, als Rekord und namentlich um des glänzenden Buches willen, berühmter gemacht als irgendeine folgende Reise. Und doch kam seine Leistung erst nachher, die Tat dieses Lebens, das Unvergängliche.

Die Entdeckung des Kongo: weniger dramatisch und unendlich großartiger als der Entsatz Livingstones oder Emin Paschas vor- und nachher, zeigt diesen Amerikaner in seiner höchsten Spannkraft. Und gerade diese Reise hat man der Fahrt des Kolumbus verglichen; man hat sie als Leistung darübergestellt. Was dieser Mann am Kongo in 999 Tagen an Seuchen, Meuterei, Gefahren überwunden, was er in 32 Schlachten gegen die Schwarzen durchgetrotzt, ist einzig. Es lehrt: jede Schwierigkeit ist überwindlich. Hier umrauscht Stanley – nur dieses eine Mal im Leben – heroischer Wind. Einen Erdteil zu durchqueren, den Strom entlang, bis er endlich doch im Meere mündet! Im Meer! Nicht einen Mann hat Stanley hier gefunden. Sein Höhepunkt: er fand das Meer. War er, wofür er sich hielt: jetzt wäre er gestorben oder weise geworden. Er aber hatte vergessen, zu welchem Außerordentlichen ihn jene große Tat verpflichtet. Starb er nach dieser einen großen Fahrt: er würde weniger gelesen, doch desto mehr erhoben sein.

Doch kam nichts mehr in einem langen Leben als zwei große Wiederholungen: eine neue Kongofahrt, eine neue Aufsuchung. Ein Ausbau, politisch, geschäftlich; ohne daß Stanley zum Politiker, zum Geschäftsmann großen Stiles sich entwickelt hätte.

Die englischen Minister, selbst die Kaufleute von Manchester, lachen ihn aus. Nur Leopold, der kluge Aufsichtsrat der Belgier, begreift, was da zu gewinnen, und schickt ihm schon auf der Heimreise, noch ehe er London erreicht, zwei Herren auf den Bahnhof von Marseille, ihn nach Brüssel einzuladen.

Stanley fiel es leicht, in fremde Dienste zu gehen, er war ganz international. Jahrzehntelang spielte dieser geborene Engländer den Amerikaner, im richtigen Augenblick wechselte er das Kostüm. Im Sklavenkriege focht er bei den Südstaaten, nach Gefangennahme und Befreiung ging er zum Feinde, zu den Nordstaaten, über. An der Kongokonferenz nahm dieser Engländer, der sich als solcher längst bekannte, in Belgien als Vertreter von Nordamerika teil.

Bisher war dieser Mann nur seinem journalistischen Elan gefolgt, denn wie war Stanley auf den Kongo verfallen? Genau wie auf Livingstone. »Kurz nach Livingstones Beisetzung schlenderte ich – (hört man den Amerikaner?) – in die Redaktion des ›Daily Telegraph‹ und machte die Herausgeber darauf aufmerksam, wie viele ungelöste Aufgaben da im dunkelsten Afrika noch ihrer Lösung harrten.« Hierauf Depeschenwechsel mit Amerika, behufs Beteiligung am Reisescheck. Am Nachmittag war die Expedition gesichert.

Jetzt aber, gesandt von einem Könige und Kaufmann, fühlte sich Stanley halb als Kaufmann, halb als König, in summa als Kulturträger angetrieben. Wenn Männer der Tat plötzlich das Wort Kultur aussprechen, gibt es meistens ein Unglück. Wirtschaftlich mag ihm vieles gelungen sein, der ganze Gedanke, den Kongo entlang Stationen anzulegen, leuchtet ein. Daß er den Bringer der Kultur und des Heiles spielte, macht ihn lächerlich.

Und doch sind seine Bücher voll davon. Was kümmert diesen eisernen Mann, der innerlich fromm sein mochte, was kümmert den »Bula-Matari«, den Felsenzertrümmerer, wie ihn die Wilden nannten, als er Blöcke am Strom durch Schmiedehämmer spalten ließ, – was kümmert Stanley das Seelenheil des Negers! Ist Er es nicht, der mit der Faust des Eroberers, mit der Flinte des Weißen die Neger zu Paaren getrieben, der erste Amerikaner in Afrika, das man bis dahin mit Tränen im Auge zu erforschen pflegte? Was überschwemmt er seine wetterleuchtenden Bücher mit Christentum und Menschenliebe, die er nie gefühlt?

Durchdrungen, jede Schwierigkeit zu überwinden, war dieser Amerikaner nicht gesonnen, sich künstlich solche zu schaffen. (Die Koketterie mit der Mission ist der einzig typisch englische Zug in diesem Sohne Englands: zynische Unschuld.) Im höchst Unheiligen, im Rationalen, schlug der Puls dieses Mannes.

Vor dieser zweiten Kongoreise fragte er in Kapstadt den Missionsvorsteher: ob er das Missionsboot an der Kongomündung chartern könnte. – »Niemals! Einem Mann mit so verruchter Lebensführung ein Werkzeug der Mission?!«

Was tut Stanley, als er dann am Kongo das verlockende Dampfboot sieht? Er chartert es von den Missionaren, die die Weisung ihres Oberen aus Kapstadt noch nicht haben konnten, hält alle verdächtige Post zurück, besteigt das Boot und, als es eben abdampft, läßt er den Herren ihre Briefe geben.

Im Positiven wirkte sein Genius.

Eifern die Gelehrten, in manchem Streite wider seine These: wer dort gewesen, müsse es doch besser wissen, – so haben sie recht ad principium, ad rem haben sie unrecht. Vergebens suchen sie seine Leistung zu verkleinern. Er hätte »durch zufällige, von ihm selbst mißdeutete Funde« die Lösung des uralten Nilproblems erreicht. Ein Doktor in Gotha hätte vorher den Kongolauf theoretisch ganz genau beschrieben und Stanley »nur die Probe aufs Exempel gemacht«.

Nur? Als Galle in Breslau mit dem Fernrohr den Neptun entdeckte, war seine Leistung zehnmal kleiner als Challis' in Cambridge und Leverriers' in Paris, die ihn vorher auf mathematischem Wege auf eben diesen Punkt berechnet hatten, nur nicht gesehn. Wer aber in Gotha die Frage des Kongo löst, tat nichts, verglichen mit dem Manne, der ihn als Erster quer durch Afrika verfolgte.

Auch jenes Glück, aus dem man Stanley einen Strick drehen wollte, ist nichts anderes als sein Verdienst. War er fürstlich ausgestattet: wer brachte den Verleger, den König dazu, ihn auszustatten? Nie wurde zuvor ein Reisender so gefördert. Eine Viertelmillion, um Livingstone, mehr als eine halbe, um Emin zu finden; zur Kongofahrt 200 Träger mit Tauschwaren für mehr als drei Jahre, und dann zur zweiten Kongoreise eine Ausstattung an Waffen und Waren, an Boten und Wagen, daß sie die Welt als Novum bestaunte. Livingstone nannte ihn einen luxuriösen Reisenden, als er ihn ankommen sah.

Dies alles brauchte Stanley: er liebte ja diesen Urwald, diese Einsamkeit nicht. Bestaunte er sie, so sehnte er sich doch nie zurück und kehrte nicht wieder. Er liebte die Städte, Bewegung und Gegenbewegung vieler Menschen. Er liebte das Berichten. Nie in all den schweren Tagen hat er – nach eigener Aussage – persönlich Not gelitten, nie hat es ihm an Konserven gefehlt, und es ist charmant, von ihm selbst zu hören, daß er sich, auch im sumpfigsten Urwald, jeden Morgen rasiert hat.

Auf seinem letzten Zuge zum Entsatze Emin Paschas hat er das erste Kunststück wiederholt, doch mit geringerem Erfolge. Diese Unternehmung, überreich an Proben des Mutes und der Zähigkeit, zeigt ihn im Sinken. Stanley, zum erstenmal im Leben, machte Fehler.

Damals, als er Livingstone suchte, wußte er nicht sicher, wo er wäre, und fand ihn doch. Jetzt, da er Emin sucht, weiß er genau, wo er ist, macht aber, aus politisch-geschäftlichen Gründen, einen verkehrten Weg, trifft ihn daher sehr spät und bittet, der Retter den Geretteten, um Hilfe. Dieser Gerettete wünscht aber so wenig wie einst Livingstone, gerettet zu werden, er kehrt vielmehr auf seinen Posten zurück.

Ehedem kam er zu Livingstone wie ein Fürst, umgeben von einer Karawane, die den alten Herrn erstaunen macht. Jetzt tritt er, nach furchtbaren Monaten, mit einem Rest zerlumpter Leute, zum Tode erschöpft endlich vor Emin hin. Der empfängt ihn, umgeben von seinen Soldaten, und reicht ihm die Produkte seines Landes: Mais, Honig, Bananen, Tabak, Kleider aus einheimischer Wolle, Schuhe, im Lande gemacht. Stanley übergibt ihm nur 30 Kisten Patronen. Er kehrt zurück, seine Nachhut aufzusuchen: da findet er die Offiziere erschlagen oder halbtot und über hundert Leute untergegangen. Tippu-Tip, der durchtriebene Araber, hatte die versprochenen Träger nicht geschickt.

So schal es ist, ihm dies als Verbrechen zu vindizieren, es bleibt ein factum negativum seines Lebens, das erste.

Er kehrt zu Emin zurück: den haben indessen seine Soldaten selber gefangen. Sie haben Stanley, den erschöpften Retter, für einen Abenteurer gehalten, der sie, mit Emin gemeinsam, an die Küste schleppen, an England verkaufen wollte. Negerlogik, aber die Logik der Stärkeren.

Folgt, nachdem sich Emin selbst befreit hat, Stanleys größter äußerer Erfolg. In Zanzibar gelandet, empfängt er die Grüße von Kaisern und Königen. Es ist sein stärkster, äußerlichster und letzter Triumph.

Stanley hat stets in wenig Monaten seine mehrbändigen Reisewerke geschrieben. Eine Riesenenergie wurde von dem Wunsch beflügelt, sich schleunig mitzuteilen. Jetzt, nach der Emin-Pascha-Unternehmung, schrieb er sein tausend Seiten langes Werk in 50 Tagen und widerlegte darin lauter Anklagen, die noch niemand erhoben.

Nicht seine Taten, die Bücher haben ihn berühmt gemacht, diese spannenden, glänzenden, unerheblichen Bücher. So antwortete die Welt auf sein innerstes, wenn auch verschleiertes Motiv zur Tat. Hier sind die Schrecknisse des Urwaldes maßlos übertrieben, wie alle Kundigen bestätigen. Hier häufen sich diese Schrecknisse auch auf jahrtausendalter Karawanenstraße, hier wird mitten in Afrika das Paradies entdeckt, hier ist die Kartographie verspottet, und doch wird eine Fülle von Daten, Zahlen, Namen aufgezählt, Karten werden gezeichnet, die alle Forscher skeptisch nehmen. (Wie anders Schliemann, dem es ähnlich ging.)

Dies mag noch aus besonderem Zuge folgen: als Autodidakt war Stanley Emporkömmling, so sehr wie nur irgendein Amerikaner. Wie ein Emporkömmling hat er die Mutter, deren Namen er nicht mehr trug, als großer Mann nur unter vier Augen empfangen, hat sie und die Stätten großweltlichen Lebens einander wie Kuriositäten vorgestellt. Er hat der Geographischen Gesellschaft, während sie ihm die Goldene Medaille reichte, gründlich den Text gelesen: ein Parvenu in der Stunde der Macht. Im Umgang mit Menschen galt er für unberechenbar: bald freundlich, bald ganz schroff. Er hat den Bänden eines Werkes zwei Bilder vorgesetzt: Stanley vor und nach der Reise, wie auf Reklamen.

Er blieb Reporter; vollends wenn er innerlich wurde. »Frauen, weiße wie schwarze, dünkt mich, stehen hoch über uns Männern. Seit zwanzig Jahren suche ich nach einer Frau, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, sie zu finden.« Oder: »Auf dieser ersten Expedition fühlte ich so recht, wie ich innerlich reifer wurde.«

Oder er malt Livingstone, wie er »brütend auf der Veranda sitzt, die Hand am Kinn, und denkt und wiederholt im Geiste das Gebet: Wie lange, o Herr, suchest du noch deinen Diener heim? – Da plötzlich wird er durch eine Gewehrsalve aufgeschreckt«: Stanley erscheint, der Gesandte des Herrn (Gordon Bennett).

Dazwischen Stellen von merkwürdig dichterischem Stammeln. Zum ersten Male sieht er den Tanganjika tiefblau zu seinen Füßen. »Ich bin so glücklich, daß ich glaube, ich bin ganz gelähmt und ganz blind.« Oder, im Anblick des Kongo, seines Kongo: »Es ist mir, als sehe ich in das Antlitz eines vielversprechenden Kindes, das einst ein großes Genie, Gesetzgeber, Feldherr, Dichter zu werden berufen ist.«

Gerade um dieser Stilmischung willen, die Reportage, Sentiment und dichterische Bilder vereint, haben Stanleys Bücher so sehr gewirkt. Niemand vor ihm hatte in solcher Art über Afrika geschrieben, Stanley hat Afrika populär gemacht.

Nach jener vierten Reise kehrte er nicht mehr zurück. Bald darauf hat er geheiratet, fast fünfzigjährig; nicht weil er zuvor keine Zeit, nur weil er zuvor die Braut nicht gewonnen hatte. Man hat sie ihm lange verweigert, aber es ist ruchlos zu sagen, daß er sie um Geldes willen wollte; sie war fast mittellos. Unter großem Gepränge läßt er sich in Westminster-Abbey trauen. Die Braut legt ihr Bukett auf Livingstones Grabe nieder. Stanley hat ein napoleonisches Gefühl für die Geste.

Kurze Zeit denkt Stanley an ein neues Feld der Wirkung, er läßt sich ins Parlament wählen. Bald tritt er zurück: vielleicht weil er zu herrisch war, mit andern gemeinsam zu wirken.

Er kauft ein Gut und, weiß geworden, so fängt er's nun im kleinen an: baut Wege, Scheunen, pflanzt, drainiert. Den Bach nennt seine Gattin Kongo, das Gehölz den Aruwimi-Urwald. Er lacht und läßt dies bittere Widerspiel zum alten Faust geschehn.

Neun Jahre später stirbt er, anfangs der Sechziger. Der Bischof läßt nicht zu, daß dieser Mann begraben werde, wohin er einzig gehörte, in Westminster-Abbey. Er ruht auf einem Dorffriedhof. Ein erratischer Block, riesig, deckt ihn zu, darauf steht zu lesen:

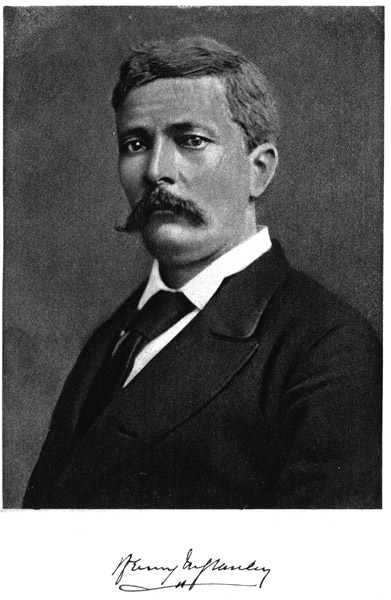

Henry Morton Stanley

Bula-Matari. Afrika.

Stanley mit Livingstone zu vergleichen? Man schwankt, wer da gewinnt.

Beide fangen als Autodidakten an, dieser als Baumwollspinner, jener als Hirt, Matrose, Kommis. Jener wird Missionar, dieser Journalist. Aber als sie zu ihren Werken ausziehen, bleibt Stanley, was er ist; Livingstone vergißt die Missionare über seiner Mission.

Sie ziehen nach zwei Strömen aus. Aber jener war monoman, eine misanthropische Leidenschaft zu seinem Nil hatte ihn erfaßt, und noch den Namen liebt er eigensinnig. Stanley wieder fühlte sich getrieben, genau das Ziel zu finden, das auszufinden er sich vorgesteckt.

Jener tastete in mystischem Drange einer rätselhaften Quelle zu, dieser brach sich mit energischer Gebärde zu einer umwohnten Mündung Bahn. Dieser suchte ein Ziel, jener wollte erstaunen. Ein Gleichnis, wie diese Männer, die die größten Ströme eines Erdteils verfolgten, der eine den Strom bergauf, zum Ursprung, der andere den Strom hergab, zum Abschluß strebend. Livingstone liebte Afrika, er wollte es durchforschen, Stanley liebte die Aufgabe, er wollte es erforscht haben.

Livingstone hat jahrelang keine Nachricht gegeben, er wollte einsam bleiben, zwischen Wilden, die er liebte, weil es Menschen waren. Zwölf Jahre lang, bis sie in der Wildnis starb, reiste mit ihm seine Gattin, dann blieb er allein. Hörte er von der Herankunft Weißer, so zog er sich nur tiefer ins Innere zurück. Köstlich, wie Stanley mit äußerster Vorsicht verheimlichte, daß er zu Livingstone stoßen wollte: damit der Bedrängte ja nicht dem Retter entwische. Stanley atmete auf, jedesmal, wenn er Afrika wieder verließ. Livingstone lehnte leidenschaftlich ab, von Stanley zur Küste, zur Heimat geleitet zu werden.

Stanley gab immer und so rasch als möglich Kunde, er schrieb immer; Livingstone beinahe nie. Er schwieg, er wurde grau und weiß, ohne dies Schweigen in der Wildnis zu brechen. Auch Stanley besaß die große Tugend des Schweigens, doch nur so lange, wie eine Unternehmung dunkel bleiben sollte. Er schwieg aus Klugheit, jener aus Weisheit.

Stanley fuhr mit Waffen und Gewalt dahin, ein Troß von Leuten um ihn; fast immer ist der Schwarze sein Feind. Livingstone »benahm sich wie ein weiser alter Herr, der sich durch böse Worte eines Negers nur beleidigt fühlt und die Stirn runzelt«.

Als er ihn endlich findet, nach achtmonatigem Marsche, lautet Stanleys berühmte Aufzeichnung: »Als ich langsam auf ihn zutrat, bemerkte ich, daß er bleich und abgespannt aussah. Gern wäre ich auf ihn zugestürzt, doch ich war in Gegenwart des Haufens zu feige dazu; ich wollte ihn umarmen, nur wußte ich nicht, wie er es aufnehmen würde.« Und zieht die Mütze und sagt: »Doctor Livingstone, I suppose?«

»Yes.«

»Ich danke Gott, daß es mir vergönnt ist, Sie zu sehen!«

»Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können.«

Livingstones Aufzeichnung im Tagebuch lautet: »Es war Henry Stanley, der Korrespondent des ›New York Herald‹, ausgesandt von James Gordon Bennett jr. für den Preis von mehr als 20 000 Dollar, um Neuigkeiten über Dr. Livingstone zu erfahren und für den Fall seines Todes seine Knochen zu suchen und nach Europa zu bringen.«

Der Suchende: jung, ehrgeizig, optimistisch, am Ziel völlig befriedigt. Der Gesuchte: ein alter Forscher, skeptisch, weise, misanthropisch, gütig, ewig unbefriedigt. Der Bote Gottes, der Bote Amerikas.

Bald darauf starb Livingstone, inmitten der Urwälder Innerafrikas, einsam. Schwarze bringen seine Leiche an die Küste, aber England setzt ihn in Westminster-Abbey bei. Stanley starb anderthalb Jahrzehnte, nachdem er Afrika zuletzt verlassen, bei London, im Wohlstand, zwischen Frau und Kind. Aber England weigert sich, ihn beizusetzen.

Welchem gebührt der Vorrang?

Sollte ich einen dramatisch darstellen, es könnte nur Livingstone sein. Hätte ich die Palme zu vergeben, ich trüge sie dennoch zu jenem erratischen Block, auf dem geschrieben steht: Bula-Matari.