|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Unweiblich und weiblich. – Inventur des Ewig-Weiblichen. – Wie Frauen sympathisieren. – Was wir lieben, nach Goethe. – Vom Bemuttern. – Die Kehrseite. – Falschheit. – »Myopie«. – Das Ewig-Weibliche bedroht. – Kant als Frauenbefreier. – Abkehr von Kant. – Mißbrauchte Frauenkraft.

Kann es wirklich Menschen geben, die sich eine schöne Frau vorzustellen vermöchten, wie sie gleich einem englischen Matrosen Tabak kaut und bald rechts, bald links eine Backengeschwulst sitzen hat, vom Spucken zu schweigen? Kann man sich eine vorstellen, wie sie bei Auseinandersetzungen sofort mit der Faust auf den Tisch schlägt, flucht und die Debatte durch einen Boxkampf beenden will? Es muß also doch noch ein Besonderes geben, das nicht etwa nur die Schönheit hebt wie der Rahmen ein Bild oder die Fassung den Edelstein, sondern etwas Wesentliches, dessen Mangel der Schönheit Abbruch tut und das mit ihr, wenn sie echt sein und wirken soll, zusammengehört wie Stoff und Form. Dieses Besondere nennen wir bei der Frauenschönheit »weiblich«.

Jedem von uns ist in Geschäften gewiß schon die größere Höflichkeit und Verbindlichkeit weiblicher Angestellter im Verkehr mit dem Publikum aufgefallen. Woher haben sie, wo Männer kurz angebunden sind und grob werden, diese Geduld, wenn nicht vererbt aus der vieltausendjährigen Aufzucht kleiner Kinder, woher diesen wachen und flinken Takt, wenn nicht aus ihrem viel feineren Empfinden, ihrer schnellen Witterung für die Gemütslage der Mitmenschen? Wir finden dergleichen »echt weiblich«, und während wir bei Männern ein rasches Auflodern und Zufahren allenfalls entschuldigen, nennen wir es unweiblich, wenn eine Frau heftig wird und die Stimme hebt. Ja, wir hoffen von einem gemeinsamen Unterricht der Knaben und Mädchen ausdrücklich, daß nicht etwa die Mädchen jetzt so laut und frech wie die Buben, sondern umgekehrt diese so rücksichtsvoll und artig wie die Mädchen werden. Hingegen verzeihen wir es Frauen gern, wenn ihre Kräfte für gewisse Lagen, die eine feste Hand und kaltblütige Umsicht erfordern, nicht hinreichen und sie, denen es an Tollkühnheit wegen Unkenntnis der Gefahr durchaus nicht fehlt, auf einem Flugzeug zum Beispiel, im entscheidenden Augenblick plötzlich den Kopf verlieren, sich anklammern und einen wohlwollenden Eingriff der Vorsehung erwarten.

Nun sind freilich Stimmen laut geworden, die behaupten: ursprünglich habe es nur ein Ewig-Männliches auch beim Weibe gegeben. Durch Bosheit oder einen unbegreiflichen Zufall – da von Natur die beiderseitigen Kräfte sich die Wage hielten – sei es den Männern eines Tages gelungen, ihre Frauen zu unterjochen und ihnen allmählich das Ewig-Weibliche beizubringen. Weshalb die Zustände nicht eher besser werden könnten, als bis jene fehlerhafte Entwicklung rückgängig gemacht und eine lange Versäumnis durch zielbewußt umgekehrte Erziehung ausgeglichen sei.

Eine grundsätzliche Untersuchung über die Berechtigung oder Nichtberechtigung solchen Strebens ist hier ausgeschlossen. Es genügt zu bemerken, daß, je höher die Zivilisation ansteigt, desto öfter an der Spitze der Gesellschaftspyramide die im Urzustande scharf gesonderten Typen des Männlichen und Weiblichen ineinander verfließen. Die Männer werden reizbarer, wie denn alle großen Dichter und Künstler sich durch ihr Ahnungsvermögen auszeichnen und mit einer nahezu weiblichen Feinfühligkeit versehen sind, während wiederum bei den Frauen die männlichen Eigenschaften der Geschäftsübersicht, Beginnkraft und Forschung häufiger werden, ohne daß diese Gaben darum schon typisch genannt werden dürften.

Uns berühren diese Verschiedenheiten der Auffassung nur in bezug auf die Frauenschönheit. Denn weil bei tüchtigen Männern niemals – außer etwa bei Schauspielern – ihre Schönheit in erster Linie genannt, sondern eher als eine nicht notwendige Beigabe behandelt zu werden pflegt, hat es sich ganz von selber so gemacht, daß in vorgeschrittenen Frauenkreisen, die vom Ewig-Weiblichen nichts halten, der einst vielbesungene »Liebreiz der Erscheinung« unterschätzt, belächelt, bespöttelt wird.

Das Ziel: »Wir müssen auch so häßlich werden wie die Männer!« ist zwar noch nirgend gewiesen worden; nur in seiner negativen Fassung fordert man, daß Schönheit auch bei Frauen nicht in erster Linie stehen, sondern Häßlichkeit ganz wie bei Männern als ohne Belang hingenommen werden solle. Die so gesonnenen Frauen denken uns dann durch geistige Vorzüge reich zu entschädigen, in der Erwartung, daß die Männer den Unterschied zwischen Schön und Häßlich nicht mehr machen oder doch, wenn sie ihn noch kennen, die Schönheit, gleich den vorgeschrittenen Frauen selbst, nicht so hoch wie früher schätzen.

Wir andern, die wir sie mit Faust als obersten Vorzug der Frauen verehren, werden bei solchem Stande der Dinge gut daran tun, uns einmal klar zu machen, was alles außer der Schönheit zum Ewig-Weiblichen gehört, und ihm nicht so leichtherzig Lebewohl sagen.

Wir werden uns also freuen, wenn eine schöne Frau nicht etwas andres sein will, als sie ist. Vielmehr wird sie weiblich sein wollen in dem klaren Bewußtsein, daß dies eine Verschiedenheit vorn sogenannten starken Geschlecht ausdrückt.

Hieraus ergibt sich, daß das als kontrapolär empfundene Männliche einen großen Reiz für sie hat und sie mit Genugtuung ihren wahren Beruf darin entdeckt, es zu ergänzen.

Dies kann sie auf die verschiedenste Weise, so daß sie schließlich ihr höchstes Glück darin findet, dem Manne, den sie ergänzt, unentbehrlich zu sein. Weshalb es von großer Bedeutung für das Glück der Ehen ist, wenn Frauen über Schönheit, und zwar nicht eine flüchtige, schnell welkende, sondern eine auf Gesundheit, auf Gewebstüchtigkeit beruhende, verfügen, um den Ehemann fesseln zu können.

Dies ist ein Punkt, der leider mißverstanden wird, wo man zu dem Glauben neigt, es könnten Männer auf die Dauer dahin gebracht werden, bei häßlichen Gegenständen die gleiche Sättigung zu fühlen, die sie früher mit Vorliebe bei hübschen suchten. Denn wenn gewisse Förmlichkeiten auch in beiden Fällen gleich sind, so herrscht doch unbedingt die Meinung vor, daß ihre Erfüllung bei einer hübschen und reizvollen Partnerin ganz ungemein leichter fällt. Weswegen alle biologischen Forscher darin übereinstimmen, daß die Natur den Frauen die Schönheit zu Zwecken der Arterhaltung verliehen habe. Es kommt nun ganz darauf an, ob dieser einstige weibliche Hauptberuf noch als wichtig anerkannt oder mehr nur als eine lästige Nebensache betrachtet wird. Männer werden im allgemeinen keinen Zweifel hegen, daß eine Nation, die durch Verabsäumung richtiger Pflege des Frauenleibes die Anziehung der Geschlechter für einander untergräbt und mindert, dem leeren Nichts zustrebt; was schon aus Gründen der Selbstachtung keine nationale Aufgabe bilden sollte.

Sodann vermag das echte Weib den Mann durch die Art zu ergänzen, wie sie mit ihm sympathisiert. Es liegt in dem gläubigen Anteil einer Frau für den ringenden Mann ein Zauber, dem nichts auf Erden vergleichbar ist. Frauen lieben den Erfolg und helfen ihn durch ihre feste Zuversicht herbeiführen. Niemals ist ein echtes Weib seliger, als wenn sie stolz auf ihren Erwählten sein darf; niemals freilich auch verstimmter, als wenn sie merkt, daß sie ihn, den sie liebte und an den sie glaubte, verachten muß, weil er ihr nicht überlegen ist. Darum sagt Nietzsche:

»Das Glück des Mannes heißt:

ich will.

Das Glück des Weibes heißt:

er will.«

Es gibt zwar eine Gesittung, wo die Geschlechterneigung sich verkehrt hat und der Frauenwille regiert: in den Vereinigten Staaten. Aber einsichtige Amerikaner beklagen dies Verhältnis als einen biologischen Mißgriff, der sich noch rächen werde. Und ebenso wird es sich rächen, daß man unsern höheren Töchtern die Überzeugung beibrachte, sie könnten Kameradinnen des Mannes nur sein, nachdem sie auf allen Gebieten seine Wettbewerberinnen wurden.

Mag indes der Anteil einer Frau am Lebenswerk ihres Mannes auch nicht immer auf einem völligen Durchschauen, einer dialektischen Beherrschung des Themas beruhen, sondern weit öfter durch die Stärke der einredenden Stimme, die Glut einer vorgetragenen Überzeugung, die Selbstsicherheit eines Geliebten ausgelöst werden, so ist doch jeder Kämpfer dreimal so beherzt, wenn er weiß, daß ein schönes Weib heimlich seine Farben trägt, und er genießt ihren Zuspruch jetzt als Balsam für eine Wunde, jetzt als feurigen Wein für seinen Mut. Weshalb selbst einem geistig Bedeutenden eine ganz einfache Frau viel zu sein vermag, sofern sie schön und liebenswert, das heißt gemütstark und gütig ist, während keine noch so raffinierte Verstandesbildung über weibliche Gemütlosigkeit und Herzenskälte hinwegzutäuschen vermag.

Schon Altmeister Goethe sprach zu Eckermann: »Pah, als ob die Liebe etwas mit dem Verstande zu tun hätte. Wir lieben an einem jungen Frauenzimmer ganz andere Dinge als den Verstand. Wir lieben an ihr das Schöne, das Jugendliche, das Neckische, das Zutrauliche, den Charakter, ihre Fehler, ihre Kapricen, aber wir lieben nicht ihren Verstand.« »Obwohl Tugend« – so hören wir Thackeray sagen – »viel höher steht und jene unglücklichen Geschöpfe, die unter dem Mißgeschick hübschen Aussehens leiden, beständig an das Schicksal gemahnt werden sollten, das ihrer wartet, und wenn auch der heroische Frauencharakter, den die Damen bewundern, weit ruhmreicher ist als die gutherzige, frische, lächelnde, einfache, zärtliche kleine Hausgöttin, die vom starken Geschlecht verehrt wird, so darf sich doch diese mindere Frauenart getrösten, daß ihr die Bewunderung der Männer, komme was da wolle, gewiß bleibt und wir, trotz allen Warnungen hochgesinnter Freundinnen, in solcher verzweifelten Irrung und Narrheit verharren werden bis ans Ende aller Tage.«

Ganz in dem gleichen Sinn lobte ein andrer großer Kenner, der Dichter von »Frauen-Liebe und Leben«, die junge Gattin seines Bruders Karl als »ein von Gott geküßtes Kind, jung, rasch, fest, wissenlos, liebevoll und empfänglich«.

Hiermit im engsten Zusammenhang steht die köstliche Gabe des »Bemutterns«, zu dem oft schon zwölf- und zehnjährige Mädchen einem reifen Manne gegenüber fähig sind, indem sie seine Bedürfnisse vorausahnen, seine Schwächen schonen, seine Bequemlichkeit erhöhen.

Wir wollen den Fehler: das, was hohe Zivilisation aus manchen Frauen macht, als eine allgemeine Naturanlage hinzustellen, hier nicht nachahmen, indem wir auch Demut und Leidsamkeit als Bestandteile des Ewig-Weiblichen aufzählen. Gewiß sind dies keine Eigenschaften des Urzustandes gewesen. Sanft war das echte Weib nur gegen ihn, den sie liebte, für andre hatte sie Nägel und Zähne. Wohl aber war sie selbstlos und aufopfernd für das Neugeborene, später für die Angehörigen schlechthin. Bärin und Wölfin sind bekanntlich sehr zärtliche Mütter, und unsere Urgermanin wird es hierin mit beiden haben aufnehmen können. Ihr weitergegebenes Beispiel wirkt heute noch nach. In kinderreichen Familien machen ganz kleine Töchter ihrerseits die hegende Mutter für ein noch jüngeres Brüderchen, und auf den Kinderbildern Ludwig Richters, die uns den einstigen Reichtum Deutschlands aufbewahren, findet sich bald hier, bald da ein liebes junges, noch nicht einmal halbwüchsiges Ding, das mit durchgebogenem Kreuz in höchster Zärtlichkeit ein Kleines auf den Armen trägt oder doch eines an der Hand führt. Umgekehrt kann man da, wo eine Tochter ohne Geschwister aufwächst, beobachten, wie die fast unvermeidliche Verwöhnung, durch Häufung aller Aufmerksamkeit auf diese einzige, nur zu häufig eine lieblose Selbstsucht keimen läßt. Aber man beobachtet auch, wie junge Mädchen, die bereits alle Zeichen der Verwöhntheit aufwiesen, nach Geburt eines Brüderchens plötzlich umschlagen, durch Ablenkung der Aufmerksamkeit und Minderung der eigenen Wichtigkeitsgefühle selbstlos werden und in der liebenswürdigsten Weise der Mutter das Jüngste aufziehen helfen. Auch ist zum großen Glück dieser Trieb, aus dem das Ewig-Weibliche seine schönsten Tugenden geschöpft und der dem deutschen Familienleben eine Fülle von Segen gespendet hat, längst noch nicht unter uns erloschen, so daß die Versuche, ihn als minderwertigen »tierischen Instinkt« verächtlich zu machen, ohne Aussicht bleiben.

In der Mutterschaft lag es ehedem begründet, daß die Frauen beglückter und zufriedener durch das erschienen, was ihre Kinder, zumal ihre Söhne, waren und wurden, als durch irgend etwas, das sie selber hätten leisten können. Die Mutter der Gracchen hat nicht nach sozialpolitischem Ruhm gestrebt, noch die Mutter Goethes nach literarischem; dennoch gehören beide der Weltgeschichte an. Olympias hatte nur einen Sohn, aber einen Alexander. Man weiß von ihr wenig mehr, als daß sie eine vollsäftige, heißblütige, leidenschaftliche Natur gewesen sei; von der Mutter der vier genialen Brüder Siemens wenig mehr, als daß sie mit Schönheit, Kraft und Gediegenheit geschmückt war. Mochte das leicht erkennbare Werk des Sämannes noch so verdienstlich sein: das Weben des tragenden Mutterbodens war geheimnisvoll, sein Segen unendlich. Darum wurde das Frauenwunder von den alten Germanen als göttlich verehrt, und noch dankbare Enkel hatten es nicht schwer, in der weiblichen Fruchtbarkeit das Vielfache der Mannesarbeit zu schätzen.

*

Wo viel Licht ist, fällt auch Schatten; das Ewig-Weibliche macht hiervon keine Ausnahme.

Die Männer freilich, deren Schuldkonto mit Gier, mit Neid und Schadenfreude, mit Strebertum und brutaler Unterdrückung Schwächerer belastet ist, haben am allerwenigsten ein Anrecht, den Frauen solche Schatten vorzurechnen, die weit mehr im Gemeinmenschlichen begründet und den Männern selbst durchaus nicht fremd sind. Auf hundert Beispiele wahrhaft heroischer weiblicher Sparsamkeit zum Beispiel, die im verborgenen blieben, kommt vielleicht eines von Verschwendung, doch dieses eine dann auch sofort in die Zeitungen. Und was die vielberedete Gefallsucht betrifft, so sollte kein Mann sich die Frauen ohne sie wünschen. Denn Frauen, die nicht gefallen wollen, vernachlässigen sich und werden schnell unleidlich.

Nein, hier soll nur noch auf zwei Besonderheiten hingewiesen werden, die nicht sowohl Fehler als Kontrastfarben zu heißen verdienen und an sich ihr Gutes haben.

Einmal die weibliche »Falschheit«. Wer diese Eigenschaft richtig versteht, im Sinne von Verstecktheit, wird sie weder angreifen noch hinwegwünschen. Angreifen deshalb nicht, weil Falschheit die ganz natürliche Waffe des schwächeren Teiles war, der sich in Zeiten der Armkraft nur auf Umwegen behaupten konnte. Und hinwegwünschen auch nicht, weil sichtbarlich der grobe Mann durch sie zur Feinheit gezwungen wurde und, falls Weiberlist plötzlich aus der Welt verschwände, die Roheit bald wieder so plump werden würde, wie sie vorher gewesen war.

Man sagt, daß es das gerechte Schicksal aller Tyrannen sei, betrogen zu werden. Wer jemals an einem Tisch, wo ein pedantischer Hausherr das große Wort führte, gesessen und die spöttischen Blicke beobachtet hat, die Mutter und Haustochter, mitten im anscheinend unterwürfigen offenen Verkehr, heimlich einander bei gewissen Eigenheiten des Paschas zuwarfen, der wird es begreifen, daß Millionen kleiner Mädchen den Hang zur Unwahrhaftigkeit im häuslichen Leben ganz naiv ausbilden. Hundertmal heißt es nachher auch dem Gatten gegenüber: »Ja, ja,« – auf deutsch: »Ich bin im Innersten fest entschlossen, fanatischen Widerstand zu leisten und das Verabredete zu vereiteln.« Männer, die Humor haben, lassen im Verkehr mit Frauen fünf gerade sein, und wie sie selber oft gewiß nur aus zarter Schonung belogen werden, stellen sie sich aus Gutmütigkeit überlistet, auch wo sie durchschauen, daß ihnen das Ewig-Weibliche einen Streich spielte. Die Güte des Frauenherzens, seine Aufopferungsfähigkeit wie seine Treue bleiben hiervon unberührt. Falschheit ist Folge eines ausgeübten Druckes und entstand, weil an dem Verhältnis zwischen Mann und Weib einiges die Frauen von Anbeginn gereizt hat. Druck aber erzeugt Kraft, heißt es, und List bildet die Tapferkeit des schwächeren Teils. Lügen ist vielfach nur ein Zeichen von Phantasie, von künstlerischer Liebe zur mittelbaren Äußerung, die zum Beispiel ein übertriebenes Lob für eine verächtliche Leistung spendet, um sie nicht unhöflich ablehnen zu müssen.

Ebenso zwiespältig und doppeldeutig ist jene Eigenschaft des Ewig-Weiblichen, die Schopenhauer »Myopie« genannt hat, die Gabe, im engsten Umkreise scharf zu sehen und viel genauer als der Mann, während der Blick in die Ferne versagt.

Hieraus ergibt sich die allgemeine und auch in der auf S. 113 schon erwähnten Schulstatistik beklagte Gleichgültigkeit deutscher Schülerinnen gegen geschichtliche Voraussetzungen. Geistig Kurzsichtigen ist eben alles von heute oder gestern und nur die nächste Nähe belangreich; wie sollte das, was sie gar nicht sehen können, ihnen wichtig werden? Über Fragen nationaler Selbstbehauptung und Arterhaltung wollen Frauen nicht unterrichtet, sie wollen für sie gewonnen sein. Also gönnt ihnen vor allem eine frohe, starke Jugend, an deren Schwung, an deren Freuden sie gerne zurückdenken, macht unsere Gesittung anziehender, als sie bis dahin war, und ihr werdet nicht mehr über weibliche Fahnenflucht wegen »Myopie« zu klagen haben.

Sehr gern aber haben sich die Männer jenen schärferen Blick für die Nähe gefallen lassen, wo er die hervorragende Eignung der Frau für den Innenbetrieb, für Aufgaben und Pflichten der Häuslichkeit bewirkte. Hier gleicht die Frau die Mängel des fernsichtigen Mannes aus, der das Nächstliegende nicht bemerkt und versäumt, und schon ein Luther hat in häuslichen Angelegenheiten die Prüfung vor seinem »Dominus Käthe« nur schlecht bestanden.

Dort, wo das ursprüngliche Temperament, die im geheimen schlummernde Wildheit und unbezähmbare Aufsässigkeit der Weibnatur gegen Zwang Sturm liefen, zumal wo ein zwar herrischer, doch langsamer, schwerfälliger, unpraktischer Mann der Gattin nicht hinlänglich imponierte, begann diese freilich in Männergeschäfte hineinzureden. Doch ist romanisches Gebelfer, dieses Nicht-Unrecht-haben-können, dieses Das-letzte-Wort-behalten-müssen in Deutschland nur selten angetroffen worden. Ja, es konnte nicht fehlen, daß gerade der vollendete Verzicht bei der von den Männern immer gebieterischer eingeforderten Beschränkung aufs Haus zur Unselbständigkeit führte, während ein vielgestaltig anwachsendes öffentliches Leben auch die Frauen von allen Seiten zur Teilnahme rief.

So kam das Ewig-Weibliche ins Gedränge, weil es im besten Glauben Eigenschaften großgezogen hatte, die nicht unbedingt rühmlich waren, und wurde schließlich unter Kreuzfeuer genommen; einmal von den unzufriedenen Frauen selbst, die am Wert ihrer Tugenden zu zweifeln begannen, und zweitens von solchen Männern, die am Ewig-Weiblichen, wie es war, noch nicht genug hatten, sondern ihm über das Genossene hinaus weitere und raffiniertere Annehmlichkeiten abzupressen wünschten.

Es lohnt zu wissen, woher dieser Wind eines Tages geweht hatte. Der Name de Foes ist am Eingang des neunten Kapitels bereits gefallen. Er war es, der die Zustimmung der ganzen gelehrten Welt erntete, als er seinen Landsleuten vorschlug, die Freuden der Männer am weiblichen Verkehr dadurch zu erhöhen, daß man die Mädchen schärfer als bisher unterrichtete. Trotz offenbarem Wohlwollen wurde von jenem etwas nüchternen Praktiker doch das Köstlichste der Weibnatur: ihr geniales Ahnungsvermögen, ihr viel zarteres, wärmeres Gefühl, das auch ohne Schulung dem harten Mannesurteil gegenüber hundertmal im Rechte bleibt, ihr erfrischendes unbekümmertes Quergehen zur trockenen Logik – tief unter geistvolles Geplauder gesetzt, als ob sämtliche Männer Schriftsteller geworden wären, die mit ihren Manuskripten und Ideen aus einem Salon in den andern zögen. Auf die Frage, ob die Frauen für die Annehmlichkeiten, die er ihnen abverlangte, nicht wertvollere einbüßen könnten, die sie bis dahin den Männern geschenkt hatten, kam de Foe nicht.

Tafel XVIII. Rodlerin.

Tafel XVIII. Auf Schneeschuhen.

Tafel XVIII. Wandervögel. Ein fröhlich Lied mit Zupfgeigenbegleitung.

Tafel XIX. Rudersport: Im Damenachter.

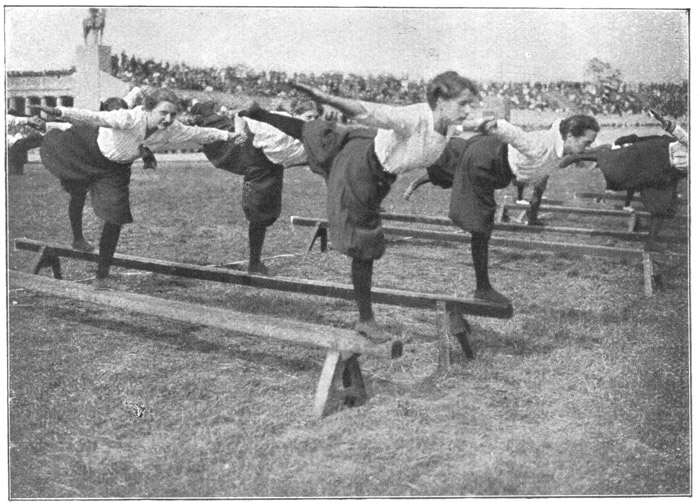

Tafel XIX. Deutsche Turnerinnen auf dem Podbielski-Sportfest im Stadion, Juni 1916.

Durch das ganze Jahrhundert der Aufklärung zog sich nun die Unstimmigkeit, daß die Männer das Heft in der Hand behalten, die Frauen »vollen Anteil an der männlichen Bildung« haben sollten. Nur sehr wenige Damen erst fanden den Mut zu wirklicher Selbständigkeit und wurden fast immer mit Spott und Hohn – man lese nur in Schillers Gedichten die zugespitzte Epistel über »die berühmte Frau« – zurückgewiesen, weil man die von aufgeweckteren deutschen Frauen und Mädchen still gelittenen Schmerzen nicht zu bemerken wünschte. Die Tragik lag darin, daß die höchsten Werte, die das Ewig-Weibliche der Zivilisation in der gemütlichen Durchwärmung des Familienlebens andauernd hinzufügte, nicht greifbar und meßbar gemacht werden konnten. Man unterschlug diesen Wertzuwachs einfach bei der Buchung, nahm ihn als schuldigen Anteil ohne Dank hin und pochte um so liebloser auf Gehalt, Wochenlohn, Bankguthaben. Die Männer gewöhnten sich mehr und mehr, das Weib im allgemeinen über die Achsel anzusehen; neben romantischer Verhimmlung von seiten der Dichter lief eine praktische Geringschätzung im Alltagsleben. Es gab Millionen glücklicher Ehen, ganz gewiß; es gab Hunderttausende, die nur deshalb glücklich aussahen, weil sich auch klügere Frauen mit ihrem Lose demütig abgefunden hatten; es gab Tausende, wo der Kriegszustand ständig war; und es fehlte nicht an solchen, wo stärkere Frauen das ausübten, was sie ihre Schwestern leiden sahen.

Da warf in den immer noch mehr familiären Streit ein großer Geist, als Herold einer neuen Zeit, sein gewichtiges Wort: Immanuel Kant.

An keiner andern Stelle erscheint dieser unnachsichtige Denker zugleich so scharf und so liebenswert wie in seiner Auffassung des Ewig-Weiblichen. Um das Wichtigste vorweg zu geben: er war der erste, der den Kernpunkt des ganzen Problems klar hervorhob und gleich einem Rhadamanthys Recht sprach, indem er den gemütlichen Anteil der Frauen an unserer Gesittung der Mannesarbeit als gleichwertig setzte, für die Frauen Gleichberechtigung an Achtung – nicht an Ämtern – forderte, den Zank um die Vorzüglichkeit des einen Geschlechtes vor dem andern »läppisch« und das Anzeichen eines plumpen Geschmackes nannte. Zumal die Anmaßung des Mannes und dessen harten Ton fand er »im höchsten Grade unedel und verächtlich.« Aber er wollte auch nichts wissen von Umkehrungen in dem auf Arterhaltung begründeten Verhältnis der beiden Geschlechter zueinander, Umkehrungen, die neuerdings Frau Grete Meisel-Heß in ihrem Buch über »Die sexuelle Krise« beklagt hat; denn, sagt Kant, was man »wider den Dank der Natur macht, das macht man jederzeit sehr schlecht.« Gründliches weibliches Wissen wird er sicherlich so hoch wie männliches eingeschätzt haben; nur sah er keinen eigentlichen Frauenberuf in ihm, sondern eine Abkehr von der Natur, wie überall, wo Frauen sich »einen männlichen Anstand künsteln.« »Ein Frauenzimmer,« so sagt er, »das den Kopf voll Griechisch hat, wie die Frau Dacier, oder über die Mechanik gründliche Streitigkeiten führt, wie die Marquise von Chastelet, mag nur immerhin noch einen Bart dazu haben …«

Auch Kant hat die nach ihm kommenden wirtschaftlichen Umwälzungen nicht vorauszuahnen vermocht. Hätte er sie miterlebt, er würde den Frauen in ihrem Daseinskampf aufs nachdrücklichste beigestanden haben, freilich ohne in der bloßen Verminderung an biologischen oder sonstigen Pflichten das alleinige Glück zu sehen. Hängen doch Glücksgefühl und Unzufriedenheit sehr viel weniger vom tatsächlichen Zustand ab als von der Weckung neuer Ansprüche und von durchaus nicht immer kritischen Vergleichen mit andern Ländern. Amerika hat in der Frauenfrage manches gebessert, aber auch vieles verdorben. Sicherlich waren unsere Frauen von 1880 schon mit weit mehr Rechten ausgestattet und viel freier als die von 1780; gleichwohl waren sie auch weit unzufriedener. Ebenso waren die deutschen Frauen von 1780 gewiß unentwickelt und gebunden im Vergleich mit Amerikanerinnen; dennoch würden Millionen von ihnen ihre Hausarbeit wie ihren Kinderreichtum nicht hergegeben haben für das nette Faulenzerleben ihrer nur anscheinend bevorzugten Schwestern da drüben im Schaukelstuhl, ohne eigene Häuslichkeit und ohne Kindersegen. So sehr vermögen Saft und Kraft auch trotz gesellschaftlicher Dumpfheit Glücksgefühl zu erzeugen.

Es ist sehr möglich, daß, wenn Kants Stimme beachtet worden wäre, den deutschen Zeitgenossinnen, soweit sie zu murren begonnen hatten, auf seine Weise würde zu helfen gewesen sein. Er schaute ja das Reich, wo die Frauen »herrschen«, die Männer nur »regieren«. Und einem so prächtigen Geschöpf, als das er die natürlich bleibende Frau auffaßte, kam die Herrschaft zu. Leider hat der deutsche Philister nicht auf ihn gehört, weshalb der widerwärtige »Vorzugsstreit« weiterging. Und als die Frauen aufstanden, um sich selber zu helfen, waren sie schon ganz anders, als wie Kant sie gesehen hatte, der sich doch durch »die muntere Naivität und reizende Freundlichkeit« eines Weibes für ihren Mangel an Büchergelehrsamkeit reich entschädigt fühlte und sogar, worauf mein Modekapitel schon hinwies, in seinen »Betrachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen« mit weitherziger Duldung dem Geschmack der Frauen für »die veränderlichen Erfindungen des Putzes« das Wort redete. Sie haben sich von ihm abgewendet, weil er, der Bahnbrecher jeder Frauenbefreiung in Deutschland schlechthin, gleiches Recht für Mann und Weib gerade deshalb forderte, weil sie » nicht von einerlei Art sind«.

Die Frauenbewegung hat bekanntlich einen umgekehrten Weg eingeschlagen, indem sie vielmehr zu beweisen suchte, daß tatsächlich Kräfte und Fähigkeiten auf beiden Seiten gleich seien. Kant hatte den Männern ins Gewissen geredet, sie sollten sich doch eher freuen, daß die Frauen auch zu ernsten Gegenständen »die Kleinigkeit eines Spiels« herzubrächten; gerade dadurch komme die erwünschte Entspannung, die Erholung für die Männer von anstrengenden öffentlichen Geschäften zustande. Die neuzeitlichen Frauen ganz im Gegenteil wollten genau so methodisch, genau so schwer und ernst wie die Männer selbst sein. Die einen wollten das auch wider den Dank der Natur, obwohl Kant von den Frauen gesagt hatte: »Ihre Weltweisheit ist nicht Vernünfteln, sondern Empfinden.« Andere wiegten sich in dem Glauben, daß auch bei einer Durchbildung, die bewußt und planmäßig den Mädchen männliche Eigenschaften anzuerziehen versuchte, doch das Ewig-Weibliche nicht leiden, ja durch ein zunehmendes Vernünfteln die weibliche Gemütswärme gleichfalls nur zunehmen könnte; welchen Glauben nur sehr wenige Biologen teilen dürften. In der medizinischen Akademie zu Paris wenigstens wurde 1914 die merkbare Abnahme eines anderen weiblichen Schmuckes: des reichen und langen Kopfhaares, mit peinlichen Gründen auf Anpassung an männliche Denk- und Arbeitsweisen zurückgeführt. Das typische Weib hatte noch vor wenigen Jahrzehnten eine niedriger gewölbte Stirn als der Mann und war mit dem Wachstum seines Gehirns früher am Ende. Bei den Männern wurde das Wachstum des Gehirns und seiner Hülse, der Schädelknochen, oft bis zum fünfzigsten Jahr und darüber hinaus von den Hutmachern festgestellt. Nicht aber wuchs die Kopfhaut; sie wurde deshalb durch den Druck der sich dehnenden Knochen von innen her stärker gespannt, und ihre ernährenden Haargefäße verkümmerten. Das gab dann diese Köpfe, glatt wie Billardkugeln. Umgekehrt behielt die weibliche Kopfhaut ihr jugendliches Gefäßsystem, weil keine höhere Beanspruchung das bereits fertige Gehirn und mit ihm die Kopfknochen zum Wachstum reizte. Seit nun die Gehirne der Mädchen schon auf den Schulen so heftig angestrengt werden, nimmt der einstige Schmuck derart ab, daß falsche Haarauflagen, um den Mangel zu verdecken, etwas Alltägliches an unsern Frauen geworden sind. So strebt die Entwicklung einem Frauentypus mit frühen Glatzen zu, weil die Bevorzugung der männlichen Verstandesbildung eben durchaus keine Zunahme der Gemütswärme, sondern im Gegenteil eine Unterordnung des Gefühlslebens unter den Verstand und hiermit zugleich den Verlust der Jugendlichkeit des Gefäßsystems mit sich bringt. Statt der weiblichen Schönheit bekommen wir den weiblichen »Intellektualismus«, der den Verstand »in Gebiete hineinträgt, wo er nichts zu suchen hat,« und ihm ein scheinbares Übergewicht gibt, das bei Licht besehen auf der Verarmung an wertvolleren seelischen Kräften beruht (Erich Schlaikjer).

Es hat in der Frauenbewegung allerdings eine gegeben, die in Übereinstimmung mit Kant ihre Schwestern warnte: Die Natur läßt ihrer nicht spotten; sie wird euch für eure Umzüchtungsversuche keinen Dank wissen. Ihr werdet mit übermäßigen Anstrengungen unserer Gesittung doch nur Werte hinzufügen, die der Mann ohnehin mit weit leichterer Mühe geschaffen hätte. Sucht lieber für eure wirkliche Frauenleistung mehr Verständnis, mehr Achtung zu erringen. Sonst kann, was ihr erreicht, nichts weiter als »mißbrauchte Frauenkraft« sein! Jedoch als ob sie überhaupt nie gesprochen, preisen die einen als Allheilmittel die Gymnasialbildung in der Meinung, daß, wenn erst alle höheren Töchter das Abiturientenzeugnis in der Schublade hätten, die früher vermißte Gleichstellung und Gleichberechtigung sich von selber machen würden. Die andern wieder streben nach möglichst früher wirtschaftlicher Selbständigkeit und einer Vorbildung für sie, wie wenn Ewig-Weibliches und Ehe gar nicht mehr vorhanden wären.