|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Stiefkinder der staatlichen Gesundheitspflege. – Üble Nachahmungen. – Kein Sport. – Gesunde Armut. – Wohnungsnot und Hygiene der Geschlechtsreife. – Pflege der Hand. – Spielplätze in Chicago. – Deutsche Vernachlässigung.

Gibt es überhaupt eine Schönheitspflege der Armut? Kann es eine geben? Gewiß, insoweit es eine öffentliche Gesundheitspflege gibt. Alles, was der Wohlgeratenheit (Eugenik) zugute kommt an Unterdrückung von Seuchen, Isolierung und Ausheilung ihrer Opfer, Verhütung von Keimverderbnis, nützt unmittelbar auch der Schönheit. Natürlich ist aber eine solche passive Schönheitspflege ungenügend, erstens an sich und zweitens, weil sie das Verantwortlichkeitsgefühl einschläfert, die Lust zur Eigentätigkeit in jedem Einzelnen herabmindert.

Überdies hat es gewisse Schwierigkeiten, auch nur die allgemeine, öffentliche Schönheitspflege unserer ärmeren Klassen richtig auszubauen. Die Frage will nicht verstummen: »Wozu eigentlich sollen wir für diese Leute etwas tun? Sie danken uns ja gar nicht dafür!« Es war die stehende Entgegnung der Mehrzahl unsrer Gebildeten während des sozialpolitischen Völkerfrühlings von 1890, zum Beispiel wenn es galt, die Wohnungen gesünder zu machen, oder die Kinderarbeit einzuschränken, oder durch Herabsetzung übermäßiger Arbeitszeit Unfälle zu verhüten. Was fehlte, war ein Solidaritätsgefühl der Volksgesundheit. Man glaubte, die breiten Schichten ungestraft vernachlässigen zu können. Darum hat für sie der Darwinianer Rudolf Goldscheid nachträglich das rächende Wort geprägt: »Sie sterben nicht an den Insulten der Gesellschaft, ohne diese vorher vergiftet zu haben.« Also wenn wir die Handarbeiter gesundheitlich betreuen, nützen wir uns selbst. Sie bilden unsre biologische Reserve; aus ihnen blüht unsere Zukunft empor. Die Oberschichten welken erfahrungsgemäß früher oder später ab; ihr Nachwuchs steigt von unten herauf. Es gilt somit, die Tiefe gesund zu erhalten, weil Wohlstand wie Wohlgeratenheit nur in der Tiefe anzulegen sind.

Schon hat Württemberg, angesichts der patriotischen Haltung des gesamten Reichstages am 4. August 1914, das Verbot gewisser »Jugendorganisationen« zurückgenommen; hoffentlich folgt nun die Freigebung aller Turnriegen durch ganz Deutschland. Keinem der Kreise, die der Dienstpflicht zu genügen haben, ob Zentrum, Polen oder Sozialdemokraten, dürfte die Gelegenheit verkümmert werden, sich auch außerhalb der Kasernen für die Landesverteidigung zu stählen, und vollends über weibliche Beteiligung sollte »oben« nur Freude herrschen. Gerade das, was – wie die Volksschülerinnen wissen – »zu einer schönen Figur hilft« (vgl. S. 113), müßte allen unseren Mädchen auf jeden Fall gegönnt werden, ganz unabhängig von der Parteizugehörigkeit ihrer Väter.

Kommunale Bestrebungen, zum Beispiel für die Errichtung von Volksbädern, sind vielfach zu loben. Wie aber steht es mit der Schönheitspflege bei den weniger bemittelten Klassen selbst? Geschieht hier überhaupt etwas? Und ist es das Richtige? Oder liegt alles im Argen?

Ich glaube, daß eine gediegene Schönheitskunst, wie der Hygieniker sie fordert, in ärmeren Kreisen fast völlig unbekannt ist, weil ja auch »Bildung und Besitz« in dieser Hinsicht noch so viel oder alles zu wünschen übrig lassen. Es wird nachgeahmt, gewiß; aber da die Reichen so wenig Vernünftiges und Gesundes vormachen, wird Verkehrtes und Schädliches auch nach unten hin Mode. Man wäscht sich mit Seifen, die nichts taugen und durch ein beigemischtes Parfüm darüber hinwegtäuschen, daß sie die Haut angreifen; man zieht den kleinen Mädchen so früh wie möglich einen Schnürleib an, weil die reichen Leute das ebenfalls tun; man behängt die Konfirmierten mit langen Kleidern; die Säuglinge vollends werden verpuppt und verpanzert und ihre Haut genau so zerstört wie in den Betten der Patrizier. Gibt es dagegen irgendeine Arbeiterfrau, die sich morgens hinstellt, um ihre kleinen Töchter Kniebeugen machen zu lassen, und hat sie Zeit dazu? Hängt irgendwo in Arbeiterwohnungen ein Querholz für Klimmzüge, außer allenfalls auf ärztliche Verordnung? Liegen Hanteln für die Mädchen in irgendeiner Ecke, zu täglichem, liebgewordenem Gebrauch? Sind luftige Hallen eingerichtet, wo die Kinder bei schlechtem Wetter ihren Dauerlauf und ihre Übungen vornehmen könnten? Welcher Sport ist ihnen zugänglich? Gar keiner. Und doch sind sie für diesen Reiz von der gleichen Empfänglichkeit wie die Kinder der Gebildeten. Man beobachte nur in irgendeiner Stadt, wo durch ein Wunder Gottes der Bauspekulation ein Fleckchen Erde als Spielplatz abgerungen wurde, den lechzenden Eifer kleiner Volksschüler beim Stafettenlauf. Wie der eine dem andern das Fähnchen aus der Hand reißt, davonstürzt und sein Bestes tut, um seiner Partei womöglich einen Punkt zu gewinnen, wie der Ankommende erwartet, wie der Abschnellende mit Blicken verfolgt und eingeschätzt wird! Ja, das ist doch mal was Rechtes, da rühren sich die Beine, da fahren Trieb und Leben selbst in die sonst Schläfrigen. Den gleichen Feuereifer zeigen Volksschülerinnen bei muntern Turnspielen. Leider wird solche förderliche Jugendlust Hunderttausenden von Mädchen vorenthalten.

Ausgleichend bei den ärmeren Klassen wirken, auf dem Lande wenigstens, einfache Kost und Freiluft, zwei wichtige Schönheitsquellen. Zwar nimmt leider auch auf dem Lande der Unfug stetig zu, daß die Kinder morgens mit Nervenreizmitteln, wie Kaffee und Tee, bekannt gemacht und geschwächt werden; auch war von der Leckermäuligkeit städtischer Proletarierkinder nach Würzfleisch bereits die Rede (S. 53). Allein es gibt auch dürftigere Gegenden, und ihr Menschenschlag lobt sie. Die schlesischen Leinweber, die im wesentlichen von Gurken und Kartoffeln lebten, waren ehemals durch die Schönheit ihrer Mädchen berühmt. Heute werden dort so viele Katzen und Hunde geschlachtet, als man fangen kann, damit es an Bratfleisch nicht fehle, ohne daß die Schönheit zugenommen hätte.

Eine wundervolle Gesundheits- und Schönheitspflege war ehemals auf dem Lande das Barfußgehen. Das gab warme Füße für Lebenszeit. Und die Kinder, die sommers in Hemdchen ohne Ärmel und in Röckchen, die die Kniee freiließen, draußen herumspielten, bedurften nicht eigens noch der Luftbäder, um sich eine pralle, gesunde, widerstandsfähige Rumpfhaut zu erziehen. Dort, wo die beiden alten Hexen Prüderie und Bigotterie Arm in Arm auch in die Dörfer eingezogen sind, stolzieren heute schon kleine Mädel mit langen, engen Ärmeln und Röcken, die bis auf den Boden reichen, gestiefelt auch in der guten Jahreszeit einher. Ja, man kann im Schwarzwald neuerdings als Opfer der zunehmenden Unnatur Dörflerinnen völlig städtisch gekleidet, im Schnürleib und mit schleppendem Rock, beim Heumachen antreffen.

Einen sehr erwünschten Ausgleich schafft auf dem Lande bei kleinen Leuten der viele Aufenthalt in frischer Luft für die oft unzulänglichen Wohnungsverhältnisse. Die drücken dann vollends, wo die frische Luft fehlt, auf die Schönheit junger Proletarierinnen. Fast alle unsre größeren Städte haben hier ein langes Sündenregister: Hunderttausende leben auch in Berlin in einstubigen Pferchen zusammengedrängt, wo der Schlaf natürlich seine physiologischen Aufgaben nur zur Hälfte lösen kann, Blutmischung und Zellenfrische auf die Dauer leiden. Dieses Zusammengedrängtsein verheirateter Parteien mit Schlafburschen und Kindern führt immer Nachteile für die Reinheit mit sich. Von einer Vergiftung der Phantasie durch lüsterne Bilder oder durch Wiedergaben an sich würdiger Kunstwerke, die doch auf die jugendliche Einbildungskraft schlecht wirken, braucht man hier weniger zu fürchten als von dem, was sie täglich zu hören bekommen. Und ohnehin sehen sie alles, was sie nicht wissen sollten, aus nächster Nähe mit eigenen Augen.

Auf den Dörfern wieder fordert die vernachlässigte Hygiene der Geschlechtsreife Tausende von Opfern alljährlich auf andre Art. Ist für die städtische Jugend allgemach einiges vorgesorgt worden, geht es zur Winterzeit am Sonntag hinaus zum Rodeln und Schneeschuhlaufen, besucht man sich sommers gegenseitig zu Lawn-Tennis- und Fußball-Wettspielen, so stehen auf dem Dorf die Halbwüchsigen nur müßig herum oder besuchen, wo das Ballspiel an Feiertagen ungern gesehen wird, das Wirtshaus. Dem Trunk folgt die Lüsternheit, und da wenden sich die Schlingel nicht an erwachsene Mädchen, von denen sie fürchten zurückgewiesen zu werden, sondern an die Zwölf- bis Vierzehnjährigen, die ihnen kameradschaftlich vertraut sind. Leider mit vielem Erfolg. Denn rein gar nichts helfen hier wie anderwärts Ermahnungen, Warnungen, ernstliche Verweise, Verbote und Strafen. Nützen kann allein Ableitung durch Organisationen, die der Verführung den Boden unter den Füßen wegziehen. Schafft und gönnt auch der Dorfjugend, was die städtische zum Teil bereits hat: Wettspiele, die das Herz höher schlagen lassen, von denen ermüdet die jungen Bursche nachts auf ihre Lagerstatt sinken wie Windhunde, die man jagen ließ. Gebt auch den Dorfmädchen von klein auf eine solide gymnastische Erziehung, damit sie untereinander ehrgeizig werden und bei zunehmender Kraft auch die alte Herbigkeit spröder Gesinnung wiederfinden, so daß sie gleich den Kindern des Urwaldes beißen und kratzen, wenn man sie anrühren will.

Nur ein Wort bleibt über spezielle Schönheitspflege hier noch zu sagen; es betrifft jenes Organ, das bei den handarbeitenden Klassen natürlich am stärksten herangezogen und ausgenutzt werden muß: die Hand.

Gerade bei fünfzehn- oder sechzehnjährigen »Mädchen vom Lande« findet man heute noch Hände, wie man sie allen Frauen wünschen möchte: schlankfingrig, fest, glatt und warm. Aber wie sehen nach zwei, drei Jahren städtischen Dienstes die Hände dieser Ärmsten schon aus? Rot, gequollen, aufgesprungen. Das fortwährende Herumwirtschaften in bald warmem, bald kaltem Spülwasser tut hierzu wohl das meiste. Und vorweg sei gesagt, daß es keinen sicherern Weg zum Verderben der Hände gibt, als in feuchtem Zustande mit ihnen herumzugehen, will sagen: sie dem Luftdruck auszusetzen, ohne sie nach jedesmaliger Benützung vollkommen abgetrocknet zu haben.

Leider ist Schonung oft, wo sie am nötigsten wäre, am wenigsten zu haben. Wann sollen sich diese bedauernswerten Kinder pflegen? Abends sind sie froh, zur Ruhe zu kommen, morgens reißen sie sich auf den Ruf des Weckers noch schlaftrunken empor und stürzen an ihre Arbeit. Gleichwohl sollten sich im Lauf des Tages irgendwelche fünf Minuten finden, um das Notwendigste zur Sicherung der Haut vorzunehmen: eine ganz gelinde Salbung besonders des Hand- und Finger rückens. Die Bewegungen der Finger dabei sind die gleichen wie beim Abwaschen mit Seife; und eine erbsengroße Menge des betreffenden Stoffes genügt für beide Hände. Sie müssen vollständig trocken gerieben werden, zuletzt mit Hilfe eines Handtuches. Vaselin, ein mineralisches Fett, ist für diesen Zweck nicht so empfehlenswert wie das gleichfalls billige, aus der Schafwolle gewonnene und dem menschlichen Hauttalg sehr ähnliche Lanolin (richtiger Lanulin). Wird diese tägliche Salbung versäumt, so bleibt häufig als letzte Rettung nur das schmerzhafte und lästige Einreiben mit klebrigem Glyzerin vor dem Schlafengehen übrig. Ärzte wissen natürlich eine ganze Menge guter Rezepte für aufgesprungene, das heißt erkrankte Hände als späten und unzulänglichen Ersatz für eine verabsäumte schonende Handpflege. Wir wollen darüber nicht ausführlich werden, da dieses Buch aktivhygienische Wege zur Frauenschönheit weisen, nicht Abhilfen für allerlei Häßlichkeiten bieten soll. Tafel XX zeigt gepflegte Hände.

Das Zweckmäßigste und Förderlichste für die Mädchenschönheit der weniger bemittelten Klassen könnte natürlich von seiten der Schule geschehen, die recht eigentlich die Pflicht hat, hier an Stelle der Mütter zu treten, die frühmorgens an die Fabrik denken und an ihr Sparkassenbuch, nicht an Kniebeugen oder sonstige Gymnastik. Langsam, langsam regt sich denn hier auch bei uns endlich ein wenig guter Wille. Doch nur mit Beschämung, wenn man die eigenen Zustände vor Augen hat, vermag man davon zu hören, wie beispielsweise in der Stadt Chicago auf zweiundvierzig Quadratmeilen Gesamtfläche sieben Quadratmeilen Sportplatzgelände kommen. Der sechste Teil! Welch ein öder Steinhaufe sind im Vergleich mit diesem Dorado leibesfroher Jugend große Quartiere von Berlin! Mit welchen Augen, mit welchem Kopfschütteln wird man eines Tages die riesigen, käfigartigen Schulkästen betrachten, die mitten in das Häusermeer ohne Garten und Vorplatz hineingestellt sind, so daß die Kinder oft neben den Müllgruben oder gar den Latrinen ihr Frühstücksbrot verzehren müssen, während an ein frohes Getümmel überhaupt gar nicht zu denken ist. Vom Reichsausschuß für die olympischen Spiele erfuhren wir, daß die nordamerikanischen Spielplätze nicht nur, wie bestenfalls bei uns, aus einer bloßen Grasfläche bestehen, sondern es befinden sich auf ihnen, um nur das Wesentlichste zu nennen: Turn-, Sport- und Promenadenplätze, Turnhallen mit Badegelegenheiten, Lese- und Versammlungsräume, öffentliche Turngeräte, freie Schwimm- und Plantschbecken, Speiseräume, Ankleideräume mit Duschen und so weiter. Besoldete Jugendpfleger leiten nicht etwa die einzelnen Spiele, sondern überwachen den ganzen Betrieb, damit jeder Einzelne, voran die Mädchen, auch an Selbständigkeit zu seinem Recht komme.

Was haben wir Ähnliches dem an die Seite zu stellen? Nicht nur an tatsächlichen Einrichtungen, sondern an Gesinnung, an Verständnis und Opferfreudigkeit für die Trägerinnen unserer nationalen Zukunft? Blickt man um sich, so sind es fast allgemein nur die für Mädchen überhaupt nicht in Betracht kommenden Radrennbahnen, die sich einer gewissen Volkstümlichkeit erfreuen. Ist erst einmal der ganze Umfang der eingerissenen Vernachlässigung offenbar, dann wird man über die Kaltherzigkeit, über die Gedankenlosigkeit staunen, mit der Hunderttausende deutscher Arbeitertöchter, die schon auf der Schule nichts Rechtes für Leibestüchtigkeit genossen hatten, von der Schule hinweg als Lehrmädchen in die Fabriken geschickt wurden, wo sie gleichfalls nichts vorbereitet fanden. Sie brauchen aber etwas, das dienlich dazu wäre, ihnen mit der Kraft auch die Schönheit zu pflegen, sie blühend und stark zu machen, ihnen Freude an der Leibesübung zu wecken oder, wenn sie schon geweckt war, zu erhalten und zu sichern.

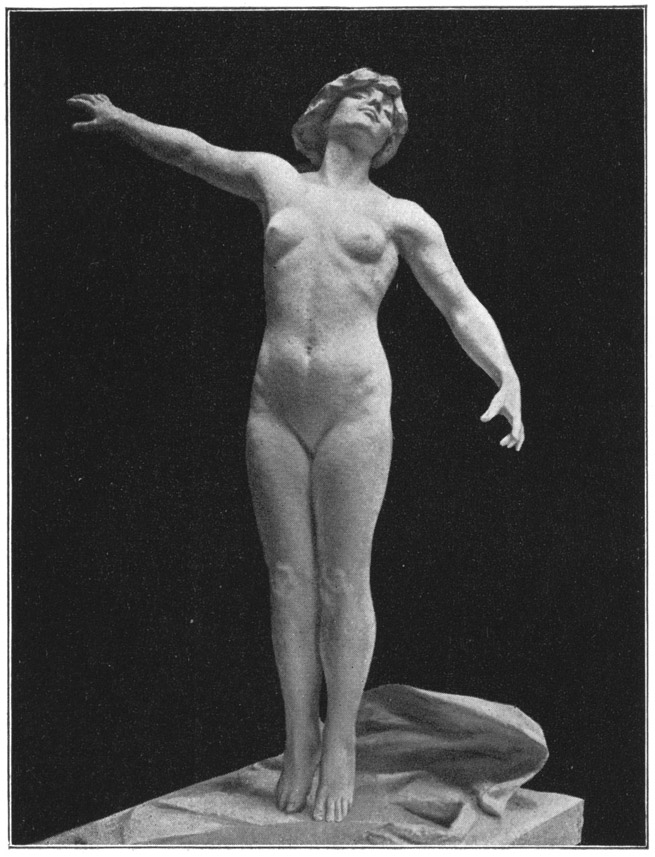

Tafel XVI. Lebensfreude. Plastiken von Professor Stephan Sinding.

Tafel XVI. Tänzerin. Plastiken von Professor Stephan Sinding.

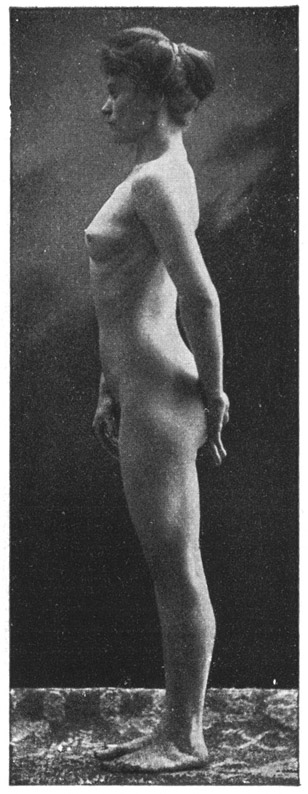

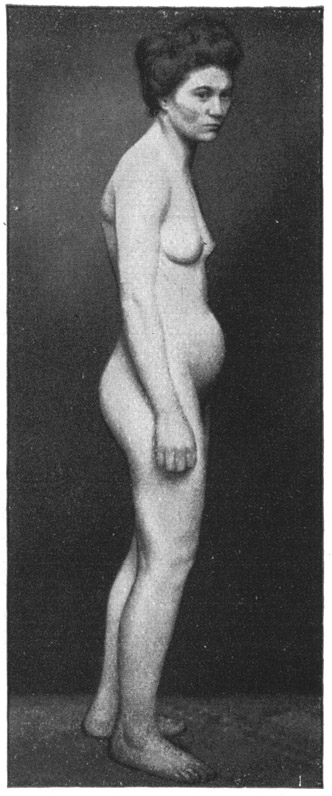

Tafel XVII. Nach der Gymnastik. Aus Meusendieck. Körperkultur der Frau. Verlag von F. Bruckmann A.-G. München.

Tafel XVII. Vor der Gymnastik. Aus Meusendieck. Körperkultur der Frau. Verlag von F. Bruckmann A.-G. München.

Der Tanzboden, der Biergarten und der Hutladen sind keine Förderer der Gesundheit.