|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Bange Tage und schlaflose Nächte hatte Petersen seit dem Besuch des Pastor Wilkens verbracht.

Hatte es noch einen Zweck, die Felder zu bestellen? War es noch nötig, die Ernte hereinzubringen, die Händler mit Tauschwaren zu versehen und selbst den Tauschhandel weiter zu betreiben, wenn doch jeden Augenblick die englischen Söldnerscharen anrücken konnten, um ihn von Haus und Hof zu verjagen?

Oh, sie werden kommen. Das wußte er. Davon war er innerlich überzeugt. Wenn es jemals in der Welt etwas zu rauben gab, war da der Engländer daheim geblieben?

Es litt ihn nicht mehr zu Hause. Während er hier still saß, konnte an der Küste schon allerlei passiert sein.

Zunächst machte er sich nach einer der nächsten Militärstationen auf, um zu hören, ob man dort etwas Neues wüßte.

Nein, die wußten noch weniger als er. Seitdem das Kabel vernichtet war, waren sie von der Außenwelt vollkommen abgeschnitten.

»Was sie zu tun gedächten?« fragte er.

Wie sollten sie das vorher sagen? Sie hatten Befehle ihrer Vorgesetzten abzuwarten und solange auszuharren und die Station zu verteidigen.

Er brauchte sich nicht weiter zu bemühen. So wie es hier war, würde es sicher anderwärts auch sein.

Aber an der Küste hoffte er doch noch etwas mehr zu erfahren. Dahin mußte er auch, schon um die Möglichkeit auszuspähen, um seinen kleinen Goldschatz, die aufgesparten vierzigtausend Mark, in Sicherheit zu bringen.

Er hoffte noch auf einen neutralen Dampfer. Er wollte den Kapitän bewegen, die Summe für ihn in Verwahrung zu nehmen, um sie vom neutralen Ausland an seine Bank in Hamburg zu senden.

Das mußte er selbst besorgen. Die Verantwortung durfte er niemand sonst zumuten.

Noch am selben Tage beschloß er nach Duala zu reisen.

Er brauchte nur wenig Gepäck. Ende der Woche wollte er wieder zurück sein. Das Gold wollte er in einem Rucksack auf dem Rücken tragen. Da war es jedem neugierigen Blick entzogen.

Nun wollte er den Kasten aufschließen.

Was war das? Der Schlüssel drehte sich nicht. Hatte er vergessen, den Kasten zu verschließen?

Er hob den Deckel, blieb aber vor Schreck wie gebannt in der gebeugten Stellung. – Das Geld war verschwunden.

Es war geraubt. Niemand außer seiner Frau hatte von dem Vorhandensein des Goldes Kenntnis gehabt.

Er rief nach ihr.

»Marie-Luise – ein Unglück kommt nie allein. – Das Gold ist verschwunden.«

Als sie verständnislos und fragend ihn ansah, rief er mit stärkerer Betonung:

»Die vierzigtausend Mark sind aus dem Kasten fort! – Man hat sie gestohlen! – War von den Schwarzen jemand hier im Hause?«

»Von den Schwarzen war, außer Amba, niemand im Hause.«

»Unlängst noch, – noch vor ein paar Tagen, habe ich mich von dem Vorhandensein des Geldes überzeugt.

Richtig, früh, noch vor Sonnenaufgang, an dem Tage, als der Tornado niederging, – bevor ich fortging, überzeugte ich mich, daß das Geld noch da war. Ich selbst habe den Kasten verschlossen. Das war vor drei Uhr des Morgens. Ich will Amba sofort rufen!«

»Das ist unnötig. An dem Tornadotage habe ich mich aus dem Hause nicht fortgerührt«, sprach die Frau. »Ich war unausgesetzt in deinem Zimmer oder auf der Veranda.

Amba war ja von dem Flug durch die Luft und dem Sturz gar nicht zur Vollführung der Tat imstande. Und seitdem du zurück bist, war ja einer von uns immer hier.«

Herr Petersen wanderte aufgeregt im Zimmer hin und her.

»Es ist mir völlig unbegreiflich. Nur einer, der von dem Vorhandensein des Geldes Kenntnis hatte, konnte den Raub vollführen.«

»Hast du denn zu allen darüber geschwiegen? Oder hast du zu jemand davon gesprochen?«

»Niemand erzählte ich davon. – Wie sollte ich auch? – Du weißt, daß ich mit keinem unserer Landsleute zusammengekommen bin. Zu Besuchen habe ich ja keine Zeit. Wenn nicht Northcliff gelegentlich einmal bei uns vorspricht, dann sehen wir ja monatelang keinen Weißen.«

»Northcliff! Kein anderer wie Northcliff ist der Täter gewesen!« rief Frau Marie-Luise lebhaft.

Petersen wurde ungeduldig.

»Ich weiß, daß du stets gegen den Mann etwas hast. Ich habe noch nie gehört, daß ein reicher, wohlhabender Mann ein Schloß erbrochen und Geld geraubt hätte.«

»Lieber Eberhard, du bist jetzt aufgeregt. Willst du so gut sein, mich einen Augenblick mal ruhig anhören? – An jenem Tage, bevor der Tornado losbrach, saß ich mit Hans auf der Veranda. Es wurde immer dunkler, und die ersten Anzeichen des großen Sturmes kamen. Ich in meiner Angst, da du noch nicht zurückwarst, war froh, daß Hans etwas vorlas, um mich zu zerstreuen. Da, mit einemmal, wie der leibhafte ›Gottseibeiuns!‹ steht der Engländer neben mir, wie aus der Erde hervorgeschossen. – Ich hatte die Treppe zur Veranda unablässig im Auge gehabt, denn ich sah immer nach dir aus. Wenn er den richtigen Weg gekommen wäre, hätte ich ihn sehen müssen. Als ich mich von meinem ersten Schrecken erholt hatte, fragte ich: Mister Northcliff, wie sind Sie denn hier hereingekommen?‹ –

›Ich habe den kürzesten Weg‹, sprach er lachend, ›von rückwärts genommen.‹«

»Von rückwärts? Wie kann er denn das? – Da gibt's doch keinen Weg, – da ist doch kein Eingang?« sagte Herr Petersen.

»Hör' nur weiter. – ›Um dem schlimmen Wetter zu entgehen, habe ich den kürzesten Weg genommen. Ich kletterte an einer der Palmen in die Höhe und stand auf dem Wellblechmagazin. Von da sprang ich in den Hof, kam ins Haus, sah im Zimmer Ihres Mannes nach, ob er da wäre, – und da bin ich.‹«

Herr Petersen hatte der Mitteilung seiner Frau aufmerksam gelauscht. Dann brach er in die Worte aus:

»Und jetzt fällt es mir ein, daß ich ihm einmal davon erzählt habe. –

Ich muß Gewißheit haben. Ist der Kerl ein Lump, so soll er mir nicht entgehen. Noch ist es Zeit, ihn einzuholen.«

Außer Amba nahm er noch vier schwarze Diener mit. Das notwendige Gepäck und vor allem die Eßvorräte für sich und die Diener wurden im Boot verstaut. Er selbst saß in der Mitte auf einem bequemen Liegestuhl.

Viel Kraftaufwendung war zur Fortbewegung des Bootes nicht erforderlich. Es ging ja flußabwärts, der Küste zu. Das Boot trieb mit der Strömung und kam glatt vorwärts.

Amba saß am Steuer. Auf ihn war Verlaß. Er kannte die Strömung und wußte den Hindernissen auszuweichen.

An gut bebauten Feldern fuhren sie vorüber. Der Mais gedieh und Tabak, Maniok und Zuckerrohr. Auch Reisfelder harrten der Ernte.

Die Felder verschwanden und dichter Mangrovenwald säumte beide Ufer ein. Der Feldbau verschwand nach und nach und Baumpflanzungen gaben von dem jahrelangen Fleiß und der großen Sorgfalt der Pflanzer Kenntnis.

Man sah, in wie reichem Maße die Kokospalme gedieh und die zu besonderer Schönheit sich entfaltende Raphiapalme. Wollbäume, Ölpalmen, Kautschuk, Lianen, – eine verschwenderische Fülle des Gedeihens zeigte sich mit jedem Kilometer, den das Boot zurücklegte.

Weiter zur Küste zu, wo die Humusschicht einen bis eineinhalb Meter stark war, gedieh alles in noch reicherem Maße. Der Flecken Erde wurde zum Paradies. Eine Ernte reicher und herrlicher, folgte auf die andere. Und köstliche Ernten konnten die Farmer nach dem heimatlichen Deutschland schicken. Manche Schiffsladungen lieferte die fruchtbare Kolonie, die unter fleißigen deutschen Händen gedieh und wuchs. Das, was bisher der neidische Ausländer an Gold von Deutschland für seinen Kakao, den Kaffee, Kautschuk und anderes empfing, das blieb fortan in deutschen Händen und mehrte den deutschen Wohlstand und vergrößerte den Nationalwohlstand des Deutschen Reiches.

Petersen hatte das alles blühen und gedeihen sehen. Er erinnerte sich mit leiser Wehmut an jenen Tag, als er zum erstenmal an der Küste von Kamerun gelandet war. Damals war er auf einem Woermann-Dampfer, im Dienste eines Hamburger Kaufhauses, nach Kamerun gegangen. Gerade so ein Tornado, wie er ihn vor ein paar Tagen erlebt hatte, begrüßte den Neuling, als er kaum ein paar Stunden auf afrikanischem Boden geweilt hatte.

Diese gewaltigen Eindrücke waren in ihm haften geblieben. Er gedachte seines damaligen rüstigen Schaffens. Bei Sonnenaufgang mußte er auf den Beinen sein und seine Arbeit nahm erst ein Ende, wenn die Sonne zur Rüste ging. Er lernte den Tauschhandel mit den Eingeborenen im Hinterlande kennen. Mit der Zeit lernte er auch die Sprache der Bakoko und anderer schwarzer Völker kennen.

Er lebte nüchtern, enthielt sich des Alkohols. Dadurch hatte er einen Vorsprung vor seinen weißen Mitarbeitern, die ohne den Teufel Alkohol nicht auszukommen vermeinten. Seine Gesundheit blieb, von einigen Fieberanfällen abgesehen, das keinen verschonte, eine gute.

Über sein solides, sparsames Leben durfte er nach seiner ersten dreijährigen Tätigkeit in den Kolonien mit einer hübschen Sparsumme quittieren. Unerwartet fiel ihm noch eine kleine Erbschaft aus der Heimat zu. Und beide Summen zusammengetan, brachten ihm der Erfüllung seines Traumes näher: auf eigener Scholle zu sitzen, sich ein Haus und einen Herd zu gründen.

Er sah sich im Geiste wieder zurückversetzt in jene erste Zeit seiner Anfängerschaft.

Damals, als sich ihm das Glück so über alle Maßen hold zeigte. Das war der Tag, an dem er Marie-Luise heimführte oder richtiger »hinausführte« in jenes ferne Land, das ein deutsches Land geworden war, in dem er als Pionier zum Wohle des Vaterlandes zu schaffen gedachte.

Ja, diese Zeit war wohl die köstlichste in seinem arbeitsreichen Leben gewesen. Und Marie-Luise war ihm eine treue, aufopferungsvolle Gefährtin gewesen. Treu und tapfer hatte sie an seiner Seite mitgearbeitet und mitgekämpft. Alle Widerwärtigkeiten, mit der die Vorsehung ja jedes Menschenkind zu bedenken pflegt, hatte sie mit ihrem glücklichen Humor zu besiegen gewußt. So segnete er die Stunde, in der er mit Marie-Luise in sein eigenes Haus auf eigener Scholle einziehen konnte.

Und gesegnete Jahre kamen, wo alles gedieh und reifte. Da, wo die Urwaldriefen ihre trotzigen Häupter reckten, hatte er Kulturen gepflanzt. Bald wurde sein Vorratshaus zu klein. Bald mußte er seinen Speicher vergrößern. Dazu kamen noch seine Erfolge von dem Handel mit den Eingeborenen.

Auch mit diesen Naturkindern verfolgte er seine eigene Methode, die Methode der Freundlichkeit und Gerechtigkeit.

Ja, das waren Jahre, von Gott reich gesegnet.

Als er das erste Gold als Erfolg für seine Mühen einheimsen und nach Hamburg auf die Bank schicken konnte, – das wurde wieder zum Merkstein in seinem tatenreichen Leben.

Aber auch trübe Zeiten hatte er mit Marie-Luise durchlebt. – Sie gebar ihm ein Knäblein. Ach, wenn er an diese selige Zeit zurückdachte, da wurde noch einmal sein ganzes Herz von Freude erfüllt. Wenn er viele Tage unterwegs im Grasland war, um Elfenbein einzutauschen, wie drängte da jede Fiber seines Herzens zu dem herzigen Blondkopf und Marie-Luise.

Was war dann die sengende, glühende Sonne, was waren dann die Gefahren, die ihn auf Schritt und Tritt bedrohten?! Auch unter den Schwarzen gab es Räuber, vor denen man auf der Hut sein mußte. Aber auch von den Tieren drohte ihm Gefahr. Wie oft war er den Angriffen der gefährlichen Flußpferde entgangen, jenen fürchterlichen Bestien, deren Angriffslust so groß ist. Wehe dem, dessen Boot sie erfassen! Von vornherein war Mann und Boot verloren.

Wie manchem Angriff dieser tückischen, gewaltigen Tiere war er mit knapper Not entronnen. Ja, manchen harten Strauß hatte er glücklich bestanden. Und nicht bloß auf dem Wasser. Einmal war er nahe daran, auch auf dem Lande einem Flußpferde unter die Füße zu kommen. Aber auch hier war ein glücklicher Stern mit ihm. Immer kam er heil und gut davon.

Sein ganzes Leben zog an ihm vorüber.

Auf die glücklichen Zeiten waren traurige gefolgt.

Der erste tiefe Schmerz widerfuhr ihm, als er seinen Liebling, den kleinen Blondkopf in die afrikanische Erde betten mußte. Und mit noch größerer Kraft hielt ihn diese afrikanische Erde, die ein Liebes nun barg, fest.

Wohl flogen oft sehnsüchtig seine Gedanken nach Deutschland. Aber immer wieder kehrten sie zu der ihm liebgewordenen Scholle zurück, zu diesem neuen Deutschland, das er mit seinem Schweiß, mit tapferem Mut bearbeitet hatte, daß es Frucht trug. Auf das ihm vom Schicksal zugedachte Weh folgte ein weiteres.

Marie-Luise beschenkte ihn mit einem Mädchen. Das holde Kind wurde von einer Giftschlange gebissen und starb trotz aller sofort angewendeten Gegenmittel.

Als ihm dann Hans geboren wurde, wurde dieses Kind so recht ein Sorgen- und Angstkind. Denn beide Eltern wollten es nicht verlieren. Sie behüteten jeden seiner Schritte und waren glücklich, als er zu einem frischen, guten deutschen Jungen heranwuchs. Jener Tag machte, sein Haar, wie er wähnte, ergrauen, als er erfuhr, daß sein Einziger um eines Haaresbreite dem Tode nahe gewesen war.

Jenem Engländer hatte er das Leben seines Kindes zu danken. Von diesem Augenblick an hatte er jenem Manne sein volles Vertrauen geschenkt. Er wollte Marie-Luise nicht gestehen, wie wenig sympathisch ihm der Mann und sein ganzes verschlossenes, heimliches Wesen waren. Die größte Dankbarkeit aber verpflichtete ihn dem Menschen, und mit seiner Dankbarkeit vertraute er auch dem fremden Manne.

Northcliff brauchte nicht erst zu fragen. Er erriet fast seine Gedanken. Und bereitwillig teilte er ihm von seinem reichen Wissen, von der Kenntnis des Landes, der Völker, den Erträgnissen der Ernte, den Handels- und Tauschgelegenheiten alles mit, was jener wißbegierige Engländer wissen mochte.

Northcliff war sein Wohltäter geworden. Niemals hatte er von ihm einen Gefallen erbeten, irgendeinen Dienst begehrt. Um so mehr glaubte er sich ihm verpflichtet, wenn er ihm Auskunft über das gab, was er zu wissen begehrte. Denn Northcliff wollte sich ja später auch in Kamerun ansiedeln. Was lag da näher, als sich über die Ein- und Ausfuhr, die Militärstationen, ihre Benutzung, kurz über alles, was einen künftigen Kamerunfarmer interessieren mochte, zu unterrichten? – –

»Herr! – Flußpferde, – – siehst du dort? – – Eine ganze Herde!«

Dieser Ruf Ambas riß Petersen aus seinen Träumereien. Zu andern Zeiten hätte er genügt, um seiner nie fehlenden Büchse Gelegenheit zur Arbeit zu geben. Aber heut war er nicht in Jagdstimmung. Heut weilten seine Gedanken schon ganz wo anders.

Deutschland hatte Krieg! Sein geliebtes Vaterland war im tiefsten Frieden von raubgierigen Feinden überfallen worden. Dort war sein Sinnen.

Und wenn er daran denken mußte, daß dieses blühende, herrliche Kamerun bald von diesen nämlichen tückischen Feinden überfallen, daß er und die andern deutschen Pioniere und Kaufleute aus ihrem mühsam erworbenen Eigentum verjagt werden sollten, – – da wollte sein sonst so mutiges Herz verzagen.

Er gab Amba Befehl, auszuweichen.

Die Schwarzen legten sich kräftig in die Riemen. Und mit voller Kraft sauste das Boot den Fluß hinunter. Und nicht eher hörten sie mit ihren Anstrengungen auf, bis jede Gefahr durch die Tiere vorüber war.

Wieder kehrten Petersens Gedanken zu jenem Engländer zurück.

Wie wäre es, sagte er sich, wenn ich dem Manne direkt auf den Leib rückte? – Zwei Stunden vor Batanga, – da war es nicht weit bis zu seiner Hütte. – Daß ihm dieser Gedanke nicht schon früher gekommen war!

Auf dem Wege zur Küste wollte er dort halt machen. Dem Manne gegenübertreten und Aug' in Auge fragen, ob er von dem Verbleib des Geldes etwas wisse.

Das Boot hatte Malimba passiert.

Beim Anblick der ansehnlichen Niederlassung richtete sich Petersen empor. Er war unschlüssig, ob er den Ort anlaufen sollte, um Bekannte aufzusuchen. Vielleicht konnte er von einem etwas Neues erfahren.

Aber im letzten Augenblick ließ er den Plan wieder fallen. Der Aufenthalt in Malimba würde Zeit kosten und das, was er hier hörte, würde er sicherlich in Duala gleichfalls vernehmen können.

»Vorwärts!« rief er Amba zu. Und pfeilgeschwind flog das Boot auf der glatten Wasserfläche wieder dahin.

Das Kameruner Gebirge mit seinen Umrissen rückte näher, und bald grüßte der Manga-Maloba mit seinem viertausend Meter hohen Gipfel.

Petersens Auge suchte am bewaldeten Ufer nach der Stelle, an der er jetzt anlegen mußte, um zu Northcliffs Heim zu gelangen. Eine kleine Lichtung zeigte sich an einem Ufer. Man merkte, daß die üppige Vegetation schon wieder am Werke war, um den ausgerodeten Weg mit Blattwerk und Lianen zu bespannen.

Hier ließ Petersen halten. Das Boot wurde am Ufer fest angebunden. Petersen sprang an Land, und nur von Ambo gefolgt, arbeitete er sich durch das Gewirr von Ranken und Blattwerk, bis sie an eine Lichtung kamen, in der eine Anzahl Hütten von Eingeborenen standen.

»Hier herum muß irgendwo die Jagdhütte des Engländers stehen. – Weißt du noch, Amba, wo das ist?«

»Ja, Herr. Den kleinen Hügel hinauf – –«

»Ganz recht. Auf einer Anhöhe stand sie. Man hatte einen hübschen Fernblick von dort aus.«

Die beiden Männer waren von den Eingeborenen bemerkt worden. Ein paar Jungen kamen zutraulich herbei.

»Ist der weiße Mann zu Haus?«

Die Kinder schüttelten mit dem Kopf. Nein, er wäre nicht zu Haus. Er sei fortgegangen.

Sie wiesen mit der Hand nach der Richtung, in der die Küste lag.

»Wo ist sein Bursche?«

Die Kinder zeigten nach Northcliffs Hütte.

Als sie auf der Anhöhe ankamen, fanden sie die Angaben der Kinder bestätigt.

Auf Northcliffs großen Klappstuhl hatte es sich sein ehemaliger Diener bequem gemacht. Auf dem Kopf trug er einen viel zu weiten Strohhut des Engländers. Um den Hals hatte er einen schmutzigen Leinenkragen gelegt, und an den Füßen hatte er ein Paar nicht mehr intakte, viel zu große Schuhe des Verschwundenen. Aus einer zurückgelassenen Pfeife qualmte er wie ein Schlot. Scheinbar bemühte er sich, die Allüren seines ehemaligen Herrn getreulich nachzuahmen.

»Wo ist dein Herr?«

Der Neger blieb ruhig sitzen. Gönnerhaft führte er eine Hand an den Strohhut, den er aus das Hinterhaupt geschoben hatte, um zu grüßen.

»Good morning, Sir! How do you do?«

Petersen hätte sich zu einer andern Zeit über die groteske Lümmelei des Negers belustigt. Heute war er nicht in dieser Stimmung. Aber einem noch respektloseren Benehmen gegenüber durfte er, schon im Hinblick auf die Anwesenheit Ambas, nicht still sein. Er tat einen Schritt auf den Frechling zu und erhob seine Hand, um ihm damit anzudeuten, daß noch immer der Weiße in Afrika herrsche und daß es mit der Negerherrschaft noch etwas Zeit habe.

Der Schwarze wartete nicht erst ab, bis Petersens erhobene Rechte sein ungewaschenes Gesicht berührt hatte. Er wich dem Schlage geschickt aus und stand jetzt so, wie es sich dem weißen Manne gegenüber geziemte, in höflicher, respektvoller Entfernung.

»Wo ist dein Herr?«

»Fort. Ganz fort. – Mir hat er die Hütte geschenkt. Sie ist mein Eigentum. Und alles, was Sie hier sehen, gehört mir. – Oh, es war ein guter Herr.«

Auf Befragen erfuhr denn Petersen, daß Northcliff tatsächlich am einundzwanzigsten mit dem »Washington« abgefahren war.

»Also doch«, rang es sich aus seinem gepreßten Herzen. Zwischen seinen Augen wurde eine Zornesfalte sichtbar.

Der Schwarze, der den Eingang zur Hütte, wie es den Anschein hatte, ängstlich hütete, wich scheu vor den zornigen Blicken Petersens aus.

In dem kühlen Raum sah es wüst und schmutzig aus. Außer dem simplen Feldbett Northcliffs war nichts zurückgeblieben, als ein Wust von zerschlissenen Kleidungs- und Wäschestücken.

Man sah, daß der Schwarze die Einrichtung mit einigen Prachtstücken aus seinem Besitz vermehrt hatte. Da stand eine Kalebasse. Ein paar Lendentücher lagen umher. Dort lag ein Speer und auch ein alter Hinterlader lehnte friedlich daneben.

Er wandte sich dem Ausgange wieder zu. Da streifte sein Fuß unwillkürlich die auf dem Boden liegenden Kleidungsstücke. Dabei kam etwas Weißes zum Vorschein. Interessiert schob er das Kleiderbündel weiter auseinander. Es war ein Stück Papier. Bei näherem Hinsehen entpuppte sich das Papier als ein alter Briefumschlag. Er hob ihn auf. Richtig, da stand in deutlichen Worten geschrieben:

Mr. Edward Northcliff, Esquire

Duala (Kamerun),

poste restante.

Die Marke, die noch auf dem Umschlag klebte, trug den Poststempel »Neuyork«. Bei genauem Hinsehen entdeckte er noch einen zweiten Umschlag, von derselben Hand geschrieben.

Das war die ganze Ausbeute bei seiner beschlossenen Verfolgung des Übeltäters. Er steckte die beiden Umschläge in die Tasche, würdigte den zurückbleibenden Schwarzen keines Wortes mehr und trat mit Amba den Rückweg zum Boote an.

Das eine war sicher: Northcliff war mit dem Dampfer auf dem Wege nach Neuyork.

Ob er von dort aus nach London fliehen würde, das konnte er natürlich nicht wissen. Ja, wenn es keinen Krieg gäbe, dann wüßte er schon, wie er ihm nachsetzen wollte. So aber waren ihm Hände und Füße gebunden. Eine schwache Hoffnung wollte er nicht aufgeben: die Hoffnung, doch noch vielleicht etwas Günstiges über seinen Verbleib zu erfahren, vielleicht ihn in Person selbst an der Küste anzutreffen.

Die Zeit verrann, und endlich war der Augenblick da, wo er den Anblick des langersehnten Meeres wieder hatte.

Er war in Duala.

In dem Sonnenbrand war kein Mensch an der Küste zu sehen. Ein paar Eingeborene lungerten faul am Strande. So weit er die Blicke schweifen ließ, war kein Dampfschiff zu sehen, keine Rauchfahne am fernen Horizont zu erblicken.

Ein Gasthaus, das sich großsprecherisch »Hotel« nannte, war nicht weit vom Strande. Dort pflegten sich alle Weißen zu treffen, die hierher kamen und zu kurzem Aufenthalt dort Wohnung nahmen.

Das kurze Stück Wegs vom Meeresufer bis zum Hotel wurde ihm recht sauer. Der Schweiß rann in Strömen an ihm herunter. Es flimmerte ihm vor den Augen. Sie fingen an, zu schmerzen. Mit geschlossenen Augen ging er weiter.

»Ist das nicht Petersen?« hörte er eine Stimme hinter sich rufen.

Er fuhr herum und fand sich einem alten Bekannten, dem Zollbeamten Peter Henze, gegenüber.

»Sieh da! Der Zöllner. – Nun, altes Haus, wie geht's denn?«

»Wie soll's in diesen Zeiten gehen?! In diesen kriegerischen Zeiten Zollbeamter zu sein, bedeutet ungefähr dasselbe, wie anderwärts Räuber zu spielen.«

Als Petersen vielsagend lächelte, sprach der Zollbeamte:

»Ganz im Ernst, Petersen, – es ist aus mit uns. Wenn nichts mehr ausgeführt wird, wird auch nichts mehr eingeführt. Der letzte Dampfer, den wir abgefertigt haben, war der ›Washington‹. Er hatte nur Passagiere nach Neuyork. Stückgüter wurden nicht viel mitgenommen. – – A propos, – – ›Washington‹! Sagen Sie mal, Petersen, – war denn der Engländer Northcliff ein intimer Freund von Ihnen?«

»Es ist gut, daß Sie davon sprechen. Grad nach dem wollte ich Sie fragen.«

»Er war also ein Freund von Ihnen?«

»Wie Sie das nehmen wollen, nein und ja. – Als Engländer war mir der Mann höchst gleichgültig. Ich konnte ihm nichts Schlechtes nachsagen. Aber als Lebensretter meines Jungen war ich ihm zu Dank verpflichtet. Das versteht sich doch, nicht wahr? Und von diesem Gesichtspunkte aus gesehen, konnte ich nicht anders als ihm freundschaftlich zugetan sein. – Doch da wir gerade bei diesem Thema sind, muß ich noch sagen: Ich habe unter allen Engländern nicht einen gefunden, der nicht alles und jedes nur vom rein geschäftlichen Standpunkt aus angesehen hätte.

Für die Engländer bedeutet Gott, die Welt und die Menschen gar nichts, wenn nicht ein Nutzen, ein Geldgewinn für sie dabei herausspringt. Und Sie können alle Engländer fragen, – jeder wird Ihnen antworten: Gott, die Welt und die Menschen sollen sich ihretwegen zum Teufel scheren, wenn sie ihnen nicht Geld, Geld und wieder Geld einbringen.«

Die beiden Deutschen waren jetzt in der schattigen Veranda des Hotels angelangt.

»Stellen Sie sich nun einmal vor, lieber Henze, auf Grund dieser meiner reichen Lebenserfahrung mit diesen Engländern lernen sie einen von dieser Spezies kennen, der sozusagen ganz das Gegenteil von all den schlechten Eigentümlichkeiten seiner Rasse besitzt.«

»Ein solcher Engländer, der Ideale zu haben vorgibt, ist mir in meinem Leben noch nicht vorgekommen.«

»Mir auch noch nicht. – Und doch, lieber Henze, bin ich einem solchen englischen Monstrum begegnet. Und nicht etwa, daß er es bloß bei Redensarten hätte bewenden lassen. Nein, dieser Engländer hat mir durch die Tat bewiesen, daß es auch mal einen uneigennützigen Engländer geben kann. Das wollte ich Ihnen eben sagen. Diese englische Rarität repräsentierte Herr Northcliff, der meinem Jungen das Leben gerettet hat, und der nicht vorher fragte, was ich ihm für diese Tätigkeit zu zahlen hätte.

Sie lachen? – Ja, das ist bestimmt komisch. Und oft habe ich mich im stillen gefragt, ob dieser ehrenwerte Mister Northcliff nicht eines Tages doch noch kommen wird, um mir in aller Freundlichkeit eine Rechnung zu präsentieren. ›Rechnung für Herrn Eberhard Petersen. Für Errettung seines Knaben aus Todesgefahr 100 Pfund, ein Paar verdorbene Stiefel drei Pfund 10 Schilling, macht zusammen hundertdrei Pfund 10 Schilling.‹

Ja, lachen Sie nicht, Henze. Ich bin dadurch, daß der Mann vor ein paar Tagen abgereist ist, nicht sicher, daß er nicht noch nachträglich mir eine solche Rechnung schicken wird.«

Dem Zollbeamten rannen vor Lachen die Tränen über sein feistes Gesicht. Er klopfte Petersen gutmütig auf den Rücken. Dann schob er seinen Arm in den des andern und sprach:

»Nein, so habe ich seit langer Zeit nicht gelacht. Kommen Sie, Petersen, nun wollen wir darauf eins trinken. Heut sollen Sie mein Gast sein.«

Als die beiden in dem kühlen, dämmerigen Innenraum saßen und der deutsche Schaumwein in den Gläsern perlte, da erhob Henze das Glas:

»Das erste Glas wollen wir auf Deutschlands Sieg trinken.«

Sie setzten die Gläser wieder nieder.

»Etwas kühler hätte man den Wein wünschen können. Aber wir leben ja hier in Kamerun und nicht im kühlen Deutschland.«

»Nun, hören Sie mal, lieber Petersen. Jetzt habe ich Ihnen etwas mitzuteilen. – Ich denke, Sie werden sich als gescheiter Kaufmann die Sache nicht gar zu sehr zu Herzen nehmen. Ich soll Ihnen nämlich einen Gruß von – Northcliff bestellen.«

»In der Tat? – Einen Gruß von Northcliff?«

»Es ist so, wie ich Ihnen sage. Kurze Zeit bevor der ›Washington‹ in See stach, strich der lange Kerl am Strande auf und ab, als ob er jemand suchte. Als er mich erblickte, kam er auf mich zu.

›Ach, hören Sie, mein werter Herr. Würden Sie so freundlich sein und meinem Freunde Petersen einen schönen Gruß bestellen? – Es hat damit gar keine Eile. Wenn er mal gelegentlich an die Küste kommt, dann können Sie es ihm ja sagen. – Petersen ist nämlich ein Freund von mir.‹ Er schob dabei seine kurze Pfeife von einem Mundwinkel in den andern.

›Ist das alles?‹ fragte ich. Ich konnte mir nämlich nicht zusammenreimen, daß dieser Engländer nur zu mir gekommen war, um seinen Gefühlen, die ich bei keinem Engländer vermute, freien Lauf zu lassen.

Nach einer Weile, als die Dampfsirene schon das zweitemal getutet hatte und es höchste Zeit für ihn war, an Bord zu kommen, da kam er damit heraus, was er eigentlich wollte.

›Mein guter Freund Petersen hat mir nämlich einen Betrag zur Verfügung gestellt – – –‹«

»Was?!« rief Petersen entrüstet, »ich hätte ihm – –«

Begütigend klopfte Henze ihm auf die Schulter.

»Ruhe, Ruhe, lieber Landsmann. Es wird sich schon alles aufklären. – Sie hätten ihm, sagte der Engländer, eine Summe zur Verfügung gestellt. Die betrachtete er – – – als Bezahlung für die Errettung Ihres Sohnes aus Lebensgefahr.«

»Da soll doch gleich«, rief Petersen und schlug mit der Faust auf den Tisch.

Es bedurfte einer ganzen Weile, bis Petersen seiner Aufregung soweit Herr geworden war, um der Reihe nach zu erzählen.

Jetzt erst erkannte er die völlige Heuchelei des Northcliff, sein ganzes gleißnerisches Benehmen ihm gegenüber und seine skrupellose Geldgier.

Nun wurde es ihm zur Gewißheit, daß kein anderer als Northcliff ihm die Summe von vierzigtausend Mark aus verschlossenem Kasten entwendet und damit das Weite gesucht hatte.

Die Enttäuschung schmerzte ihn mehr, als der Verlust des Geldes. Er war Kaufmann und hatte gelernt, nicht nur Geld zu erwerben, sondern auch mit ruhigem Blute Geld zu verlieren. Diesen Schmerz wollte er schon verwinden. Aber, daß ein Mensch so falsch, so niederträchtig sein, ihn so täuschen konnte, das schmerzte ihn doch. Und zugleich mit dem großen Verlust beklagte er es tief und ärgerte sich gewaltig, daß er zu sorglos gewesen war und dem Engländer ein zu großes Vertrauen entgegengebracht hatte.

»Hin ist hin«, sprach er, um seinem Verdruß Luft zu machen. »Aber, daß man hier sitzen muß, festgeschmiedet an diese Scholle und kein Mittel hat, um dem Kerl nachzusetzen und ihm die Beute wieder abzujagen, – das könnte mich rein aus dem Häuschen bringen. Und nicht einmal telegraphieren kann man, damit die Polizei den Kerl gleich in Empfang nimmt. – Nein, es ist zum Davonlaufen.«

Der gemütliche Zollbeamte hörte die Lamentationen seines Landsmannes ruhig mit an.

»Sie beklagen sich darüber, daß Sie hier so ›festgeschmiedet‹ sind. Sehen Sie, lieber Freund, auch von dieser Fessel wird Sie die englische Regierung bald befreien. – Sind doch Prachtkerle, die Engländer, wie? – Ja, ja, ich meine es ganz im Ernst, 'ne Weile wird's ja noch dauern, bis sie ihre Einrichtungen getroffen haben. Dann werden wir eines Tages zusammengetrommelt und irgendwo zusammengepfercht werden. Wollte Gott, es würde nicht eins ihrer berüchtigten Konzentrationslager sein, in das sie uns allesamt stecken werden.«

Mit tiefem Seufzer antwortete Petersen:

»Daran habe ich auch schon gedacht. – Was beginne ich bloß? Ich glaube, wenn sich einer dieser Wichte erdreistete, ein unehrerbietiges Wort zu meiner Frau zu sprechen, – ich schlüge ihn auf der Stelle nieder.«

»Sachte, sachte, Freundchen. Nur Ruhe und kaltes Blut! – Meinen Sie, Ihrer Frau würde damit gedient sein, daß man Ihnen auf diese Tat hin ein Bajonett zwischen die Rippen stößt? Oder Sie am nächsten Baum aufhängt? – Seien Sie doch vernünftig! Hier sind wir nun mal in der Minderzahl. – Die paar Männeken auf unseren Militärstationen werden den Kohl gegen eine englische Übermacht nicht fett machen. – Es ist doch so? – Warum haben wir nicht eine anständige Militärmacht hier, die imstande wäre, Kamerun nach allen Seiten zu verteidigen?! – Sehen Sie, da liegt der Hase im Pfeffer. Und nun müssen wir sehen, wie wir so ungerupft als möglich aus dieser Sache herauskommen, damit wir nach dem Kriege imstande sind, von neuem wieder aufzubauen.

Also, ruhig Blut und die Sache nehmen, wie sie ist und nicht, wie sie sein soll. – Darauf wollen wir noch einmal anstoßen.«

Die Gläser klangen, und am Abend, nachdem die Sonne untergegangen war, fanden sich noch mehr Ansiedler ein, die die Wißbegierde gleich Petersen an die Küste getrieben hatte.

Da sah man die Vertreter des großen Hamburger Handelshauses Woermann, zahlreiche Pflanzer, die wie ein erschreckter Bienenschwarm anzusehen waren.

Laute Fragen und Rufe durchschwirrten die Luft.

»Wißt Ihr was? – Habt Ihr was Neues vernommen? – Wird der Krieg auch hier 'rüber spielen? Oder werden wir verschont bleiben?«

Immer mehr langten auf dem Land- und Wasserwege an der Küste an. Besitzer von Faktoreien sah man, Vertreter von Hamburger und Bremer Handelshäusern. Jeder wünschte etwas Gewisses zu erfahren, und keinem konnte etwas Sicheres mitgeteilt werden. Sie erfuhren eben nichts weiter, als was sie schon wußten: daß Deutschland im Kriege war.

Verschiedene abenteuerliche Gerüchte waren an der Küste seit ein paar Tagen im Schwange. Keiner wußte, was er mit diesen phantastischen Nachrichten anfangen sollte. Und niemand wußte, wie solche Gerüchte entstehen konnten.

Man sprach sich gegenseitig Mut zu, und am nächsten Morgen machten sich alle wieder auf.

Auch Petersen bestieg sein Boot, und – wie er sich sagte – mit erleichtertem Herzen.

Die Nächte vorher hatte er wenig geschlafen. Nun wollte er im bequemen Liegestuhl das Versäumte nachholen.

Die Schwarzen legten sich in die Riemen, und fort ging's, der heimatlichen Scholle entgegen.

Bald nachdem Petersen in seinem Liegestuhl Platz genommen hatte, entschlummerte er. Die Aufregungen und auch vielleicht die Länge der Abschiedsfeier hatten ihn müde gemacht. So schlief er eine Stunde nach der andern.

Der eintönige Gesang der Ruderer weckte ihn nicht auf. Und Amba wachte am Steuer. Er sorgte dafür, daß das Kanoe ungefährdet vorankam.

Mittag war vorüber. Herr Petersen schlief immer noch. Ein Traum hielt ihn gefangen.

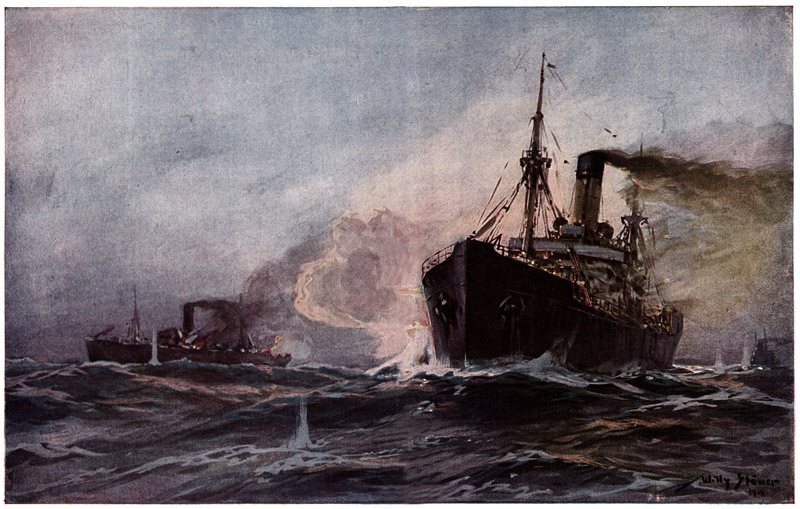

Ihm träumte, daß er wieder an der Küste war. Der Dampfer »Washington« war eben in See gestochen. Hinten am Heck sah er die lange Gestalt Northcliffs stehen. Er sah in sein grinsendes, hohnvolles Gesicht. Jetzt sah er ihn noch, ihm einen Abschiedsgruß zuwinken.

Da wurde er von einer namenlosen Wut gepackt.

In das erste beste, kleine Segelboot, das am Strande lag, sprang er hinein, stieß ab, und da ein starker Wind eingesetzt hatte, wurde die Entfernung zwischen dem Dampfer und dem Boot immer kleiner. Und immer näher kam er dem Schiff, und immer deutlicher wurde das glattrasierte, rote Gesicht Northcliffs sichtbar.

Jetzt war er dem Dampfschiff schon so nahe gekommen, daß er ein Gespräch mit dem Verräter beginnen konnte.

Doch mit einemmal schlug der Wind um. Es erhob sich ein Sturm, der aus entgegengesetzter Richtung kam und ihn und sein schwankes Boot zurücktrieb.

Doch Petersen war nicht gesonnen, die Verfolgung einzustellen. Er raffte das Segel, legte den Mast um und griff zu den Rudern.

Aber so sehr er sich auch anstrengte, – die Wogen und der Sturm waren kräftiger als er. Das Ziel entfernte sich immer mehr von ihm, und mit der größeren Entfernung wuchs sein Eifer und sein stürmisches Begehren, den enteilenden Feind doch noch einzuholen. Er keuchte und ächzte von der Gewalt der Anstrengung. In Strömen vergoß er Schweiß. Alle Mühe war vergeblich. Die hochgehenden Wogen warfen ihn herum und führten das kleine Boot wohin sie wollten, hoben es auf einen Wasserberg hinauf, um es dann wieder in eine schauerliche Tiefe zu reißen.

Er war am Ende seiner Kräfte. Eine große Welle hatte ihm eine Ruderstange zerschlagen. Mit einer allein konnte er nichts ausrichten. Er hatte jede Gewalt über das Kanoe verloren. Ringsum sah er nur hochgehende Wogen.

Er streckte sich lang auf dem Boden des Bootes aus, um völlig erschöpft sein Ende zu erwarten. Er schloß die Augen und empfahl seine Seele Gott.

Da weckte ihn ein starker Stoß. Er war erwacht. Amba hatte ihn wach gerüttelt.

»Herr, – wach auf! – Sieh', was uns bedroht! – Wieder sind es Flußpferde, – und diesmal zähle ich drei, vier und mehr.«

Petersen fing erst jetzt an, zu sich zurückzukommen.

Im stillen freute er sich, daß der Traum vorüber war.

Er ermunterte sich vollends.

Der Fluß, auf dem das Boot jetzt dahinglitt, war an beiden Seiten mit dichtem Urwald bestanden. Die Untiere versperrten dem Boot gewissermaßen den Weg.

Er kannte die Angriffslust der Bestien zu genau und wußte, daß es ausgeschlossen war, sie würden das Kanoe unangegriffen passieren lassen.

Ihm war zur Genüge die Behendigkeit der Tiere im Wasser bekannt. Oft hatte er staunend die Schnelligkeit der Kolosse bewundert. Er wußte aber auch, daß das Flußpferd zu Lande ein furchtbarer Feind war.

Was war da zu tun?

Er ließ die Ruderer stoppen.

Es war Spätnachmittag. Die Sonnenstrahlen drangen kaum noch durch das dichte Blätterdach. Da bemerkte er zu seiner Freude, daß zwei der Tiere untergetaucht waren. Ein Stück vorauf sah er sie wieder an die Wasseroberfläche kommen. Sie schienen sich von den andern beiden zu entfernen. Einen Augenblick hatte sich die Situation für ihn günstig gestaltet. Von vier schlimmen Feinden waren nur noch zwei da.

Und auch hier schien die Vorsehung es gut mit ihm zu meinen.

Eins der beiden zurückgebliebenen Flußpferde verschwand. Er wußte nicht, ob es an Land gegangen war oder den beiden andern nachschwamm. Nur eins war geblieben, das jetzt hartnäckig am Platze blieb, als ob es das Boot mit seinen Insassen erwartete.

So sehr Petersen auch einen Kampf mit dem gefährlichen Tiere scheute, – um vorwärts zu kommen, blieb ihm nichts übrig, als den Angriff des Tieres zu erwarten oder das Tier selbst anzugreifen, damit es die Passage frei gäbe.

»Vorwärts, Amba!« Er griff zu seiner Büchse, lud sie sorgfältig und kommandierte: »Mit halber Kraft vorwärts!«

Die Schwarzen bewegten kaum die Ruder. Sie waren in großer Aufregung und hätten am liebsten das Boot gewendet oder wären, trotz der zahlreich im Flusse vorhandenen Krokodile, ins Wasser gesprungen, um sich in dem fast undurchdringlichen Unterholz vor dem gewaltigen Gegner zu verbergen.

Eigentlich war es Petersen ganz lieb, daß die Schwarzen mit dem Rudern anhielten. So hatte das Boot keine Erschütterung, und er konnte ruhig zielen.

»Amba,« rief er dem Manne am Steuer zu, »wenn ich geschossen habe, dann muß es mit aller Kraft vorwärtsgehen, sonst sind wir verloren.«

Das Boot trieb auf das Flußpferd zu. Sie waren jetzt kaum noch dreißig Meter von ihm entfernt. Da legte Petersen an und schoß.

Kaum war der Schuß gefallen, da waren die Schwarzen nicht mehr zu halten. Mit lautem Geschrei hatten sie sich erhoben, waren ins Wasser gesprungen und trotz der Rufe und Flüche Petersens bald in dem nahen Dickicht des Ufers verschwunden.

Dadurch, daß die Schwarzen so plötzlich aus dem Boot sprangen, geriet es ins Schwanken. Und Petersen hatte vollauf zu tun, um nicht damit zu kentern.

Nun aber, von seinen feigen Leuten verlassen, sah er sich allein dem rasenden Tiere gegenüber, das er nicht zu Tode getroffen, sondern nur verwundet hatte.

Die Wut des Tieres war aufs höchste gestiegen. Für ihn gab es keinen Ausweg weiter als rasche Flucht. In dem Boot entfliehen zu wollen, wäre Wahnsinn gewesen. Er mußte also rasch eins der beiden Ufer gewinnen und mit der Schnelligkeit seiner Füße sein Leben zu retten versuchen.

Er warf die Flinte ins Boot, griff eins der zurückgebliebenen Ruder auf und paddelte so aus Leibeskräften an eins der beiden Ufer. Dort schwang er sich an einer der herunterhängenden Lianen an Land und bahnte sich mit aller Schnelligkeit durch das Unterholz einen Weg.

Doch da hörte er auch schon die Zweige knacken und krachen. Sein verwundeter, aufs äußerste gereizter Gegner war ebenfalls an Land gegangen und nun hinter ihm her.

Mit dem Aufgebot seiner ganzen Kraft arbeitete er sich durch das Gewirr und Gestrüpp hindurch. Seine Kleidung ging in Fetzen. Von seinem Gesicht und den Händen rann das Blut.

Immer weiter drang er in die dunkle, unbekannte Wildnis. Und nicht allzu weit hinter sich hörte er das Stampfen des Verfolgers, unter dessen Füßen die Zweige krachten.

Er hörte das Fauchen und Schnauben des gereizten Tieres. Seine Aufregung wuchs mit jeder Sekunde. Denn nur von Sekunden hing sein Leben ab.

Da lag ein Urwaldriese, den der Sturm oder Blitz gefällt haben mochte, quer über den Weg. Er hatte Mühe, über ihn hinwegzugelangen.

Doch dieses Hindernis wurde zu seiner Rettung.

Er lief keuchend weiter, schlüpfte noch tiefer in das verworrene Unterholz hinein, um endlich, tief erschöpft, auf einer kleinen Lichtung niederzufallen.

Hier endlich kam er wieder zu Atem. Es blieb alles still. Das Tier hatte die Verfolgung aufgegeben.

Zerschunden und zerfetzt machte er sich, nachdem es vollkommen dunkel geworden war, auf die Suche nach seinen Leuten. Mit aller Vorsicht ging er den Weg wieder zurück.

Am Fluß angekommen, rief er nach seinen Leuten. Doch nirgends kam ihm eine Antwort.

Das Boot war sicherlich irgendwo abgetrieben, und wer weiß, wo Amba mit den Leuten hingeflüchtet war.

Während Petersen noch wütend überlegte, ob er versuchen sollte, sich einen Weg durch den Urwald zu bahnen, um eins der Negerdörfer zu erreichen, oder ob er auf einen der Bäume klettern und das Erwachen des Morgens dort abwarten sollte, sah er auf dem Flusse etwas herantreiben.

Ob das wieder ein Flußpferd war?

Er hörte Stimmen, und auf seinen Anruf gab man ihm Antwort. Zu seiner unaussprechlichen Freude fand er Amba mit seinen Leuten in dem Boote wieder. Die Schwarzen waren ins Dickicht des Ufers geflüchtet, und hatten von ihrem sicheren Versteck aus die Flucht ihres Herrn mit angesehen, auch daß das Boot abzutreiben begann.

Während das Flußpferd ihren Herrn verfolgte, hatten sie sich in aller Gemütsruhe wieder des Kanoes bemächtigt. Und da sie wußten, daß ihr Herr doch bald wieder am Ufer erscheinen würde, so hielten sie sich mit dem Boot dicht am Ufer verborgen.

Als es dunkel geworden war, fuhren sie auf dem Flusse auf und nieder, um die sicher erwartete Rückkunft ihres Herrn abzuwarten.

Erst wollte Petersen schimpfen, doch als er wieder im Boote saß und von der letzten Anstrengung wohlig die Glieder strecken konnte, da freute er sich, daß das Abenteuer noch einmal so gut für alle Beteiligten abgelaufen war.

In den nächsten beiden Tagen der Heimreise ereignete sich nichts von Belang. Wohlbehalten kehrten alle nach Hause zurück.