|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Welch eine schwüle Nacht!

Welch eine schwüle Nacht!

Lange hatte Josef in die müde, träumerische Dämmerung hineingeblickt, vergeblich hoffend, daß ihr Frieden sich auch über sein ruhelos klopfendes Herz senken werde.

Noch nie war er sich seiner inneren Unruhe, des Zwiespalts seiner ganzen Empfindungen so bewußt geworden wie heute. Was war es nur, was ihn so quälte, er wurde sich selber nicht klar darüber,

O, dieses Grübeln und Sinnen! Es macht ihn noch verrückt!

Glückselig die Menschen, welche sich leichten Sinnes über Verhältnisse und Begebenheiten hinwegsetzen können, welche anderen als unüberwindliche Hindernisse den Weg sperren! Beneidenswert die Sorglosigkeit, welche keine Skrupel keimt. Gibt es ein Mittel dagegen?

Josef sucht danach, aber ein solches, welches wahrhaft heilt, findet er nicht, nur die Betäubung, die momentane Ablenkung durch sein Studium, und Trost und Selbstvergessen im Gebet. Auch jetzt zündet er die Lampe an und greift nach den Büchern.

Durch die geöffneten Fenster weht ein feuchtheißer Brodem, der schwüle Düfte auf seinen bleischweren Schwingen trägt.

Insekten und Nachfalter umschwirren das Licht, ebenso unruhig hin und her zuckend wie die Gedanken hinter der jungen Menschenstirn, die sich tief auf die Hand stützt.

Die Worte und Zeilen verschwimmen vor Josephs Blick, – er liest sie, ohne zu denken und ihren Sinn zu erfassen.

Vor seinen Ohren klingt eine leise, klagende, traurige Stimme, die dringt hinab in sein Herz und wühlt es in seinen verborgensten Tiefen auf. Wer ist die Sängerin – jene Fremde, die ebenso unglücklich ist wie er?

Gehören sie nicht zusammen? Schmelzen ihre Seelen nicht in einer einzigen, wehen, quälenden Not ineinander? In jener Herzensnot eines einzigen Verlassen- und Verlorenseins? Welche eine große, heilige Sympathie verbindet sie! Welch eine lastende Pein drückt sie beide zu Boden! Und er soll nicht voll leidenschaftlicher Sehnsucht alle Schranken niederbrechen, zu ihr hinstürmen und sein Antlitz in die Falten ihres Trauerkleides drücken: »Hier laß mich Tränen der Erlösung weinen! Vor dir schäme ich mich ihrer nicht, denn du verstehst mich! – Sieh mich an, – laß mich dein bleiches Antlitz kennen – wer bist du?«

Joseph schiebt aufstöhnend das Buch von sich – sein Inhalt deucht ihm plötzlich wie ein Spiegel, und er sieht darin darin nicht die friedlich, mild und entsagungsvoll lächelnden Züge des Priesters, dessen Blick die Klarheit des Himmels zeigt, dessen sieghaft reine Stirn von keinem Gedankenwölklein mehr verdunkelt wird, nein, er sieht ein Zerrbild, unstät, grell wechselnd im Ausdruck – wirre, irre Schattenlinien, wie das Gebild des Fiebers oder des Wahnsinns. Er springt auf, er durchmißt mit hastigen Schritten das Zimmer,

Da wo du nicht bist – da wohnt das Glück! - Sang sie nicht so?

Welch eine bittere Wahrheit! – Wo ist für ihn ein »Land so hoffnungsgrün, ein Land, wo seine Rosen blühn?«

Da, wo du nicht bist, da wohnt das Glück! Welch ein Geisterhaft in seinem Herzen! Welch ein düster Rauschen um seinen Fuß!

Sein Priesterkleid!!

Glück! – Glück! wie heißest du für mich? Vergessenheit? Klosterfrieden oder Seelenhirtentum?!

Wie ein schwerer Seufzer streicht es durch das Fenster, wie ein Grollen und Murren antwortet der ferne Donner über dem See. Es blitzt, – und Josef starrt sekundenlang in das bläulich grelle Licht und tritt an das Fenster. »Bist du so leuchtend, so dräuend und göttlich, zuckst du so unerwartet hernieder. Glück? Blendest du die Augen? Bist du ein Funken, im Urquell des Lichts geboren und blind hineingeschleudert in das Weltall, zum Eigentum dessen, der dich just faßt? Bist du ein Spiel des Zufalls?

Ein Blitz, Welcher ohne Bahn und Ziel herniederflammt auf das Haupt dessen, der dich nicht gesucht?

Glück! Rätselhaftes Glück - in welcher Gestalt nahst du mir?

Abermals glüht der Himmel und wirft magischen Widerschein über den schweigenden Garten, und grell auftauchend aus der Nacht, den Blick des ungestümen Fragers wie mit unsichtbarer Gewalt anziehend, taucht ein Bild aus der Finsternis schattender Gebüsche.

Glück – siehst du also aus?!

Ein Weib ist es? Aber es schwebt nicht aus der rollenden Kugel, ihn mit erhobenem Füllhorn lockend, aus welchem goldfunkelnder Regen, Rosen und Lorbeern winken, nein, es ist die heilig ernste Statue der Arbeit, der Pflicht, der barmherzigen Sorge, welche das Antlitz seines Glückes tragt.

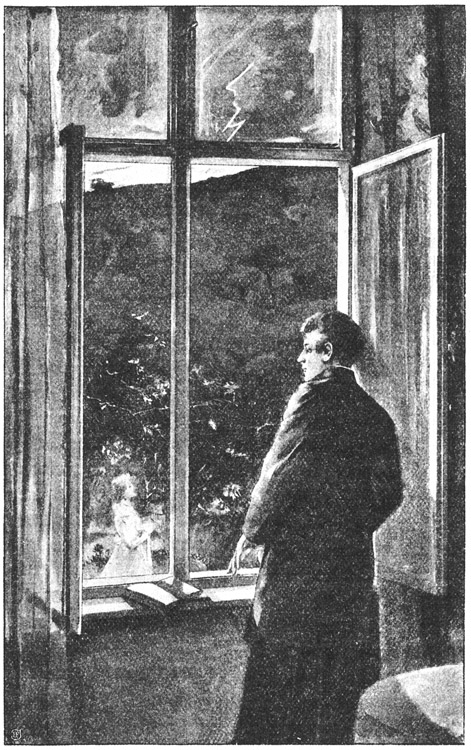

Wie gebannt starrt Josef in den Garten hinab. Eine schlanke Mädchengestalt steht hocherhobenen Hauptes und schaut in die lohende Pracht des Himmels hinein.

Ein weißes, faltiges Gewand leuchtet wie phosphorescierend in dem Licht des Blitzes, – sie hält mit kraftvoll energischer Hand einen Spaten, halb in die Erde gesenkt, den Fuß darauf gesetzt, sie schaut momentan von der Arbeit auf.

Sekundenlang tritt das wundersame Bild hervor, dann gähnt abermals die Finsternis vor Josefs Blick.

Regungslos, wie gebannt steht der Kleriker und starrte hinab. Er hört, wie die Erde unter den Spatenstichen knirscht, er hört gedämpftes Sprechen, eine angstvoll klagende Stimme, ein sanftes, liebevolles Beruhigen.

Minuten vergehen, das Geräusch der Arbeit verstummt, und die weiche Frauenstimme flüstert: »Stützen sie sich fest auf mich, Frau Palmbeck! Ich führe sie lieber unter das schützende Dach, das Wetter scheint heraufzukommen!«

Und wieder flammt es über den Himmel und wieder blickt Josef seinem Glück in das Antlitz. Wie ein lebendes Bild taucht es aus der Nacht, Diesmals steht die weißgekleidete Gestalt mild und opfermutig über ein altes, gebrechliches Weibchen geneigt, welches sich hinkend an den Arm ihrer Schützerin klammert.

Sie leitet sie unter ein schirmend Dach,

So schreitet die Barmherzigkeit, der lichte Gottesengel, neben dem hilflosen Elend her.

Nur sekundenlang taucht die Erscheinung auf, aber Josef hat dennoch ihr Antlitz mit brennendem Blick umfaßt, wie ein Verschmachtender den Kelch sucht, welcher ihm dargeboten wird. Das Antlitz, weiß und schattenlos unter der grellen Beleuchtung, macht den Eindruck einer Statue, um deren Stirn und Schläfen man dunkles Haar gelegt.

Regungslos, wie in tiefem, traumhaftem Frieden blicken die Augen in die sprühenden Strahlengarben des Himmels empor, ohne Angst, ohne Sorge, voll lächelnder Sehnsucht, wie man einem Licht entgegenschaut, welches dem wegmüden Wanderer aus seinem Vaterhaus entgegenwinkt.

Tiefes Dunkel, – die Schritte klingen leis auf dem Kies, die Stimmen flüstern, – und dann rollt der Donner wie die majestätische Sprache der Gottheit über die nächtige Welt.

Still, – totenstill. –

Die Lichtgestalt des Glückes hat sich seinem sehnenden Auge gezeigt und ist wiederum versunken in gähnender Finsternis, wie Erda, die Schicksalskündigerin, vor dem Auge Wotans entschwand.

Josef preßt die Hände gegen die Brust, ei atmet wie ein Mensch, der, zu Tode ermattet von Kampf und Lauf, endlich am Ziel steht.

Sein Gemüt, welches so leicht empfänglich für alles Hohe und Wunderbare ist, liegt wie in Zauberbanden unter dem Eindruck des soeben Geschauten. War diese seltsame Fügung ein Zufall?

War das Bild, welches er gesehen, eine Antwort auf seine Frage an das Glück?

Welch eine Antwort? –

Eine doppelte. Es zog die schwarzen Schleier von dem Bildnis eines Weibes und zeigte ihm nicht ein Wesen von Fleisch und Blut, sondern eine allegorische Figur, die Verkörperung eines Begriffes.

Welch eines?

Er sah sie stehen mit dem Spaten in der Hand, dem Attribut des Fleißes, welcher dem Boden seinen Reichtum abgewinnt!

Und abermals sah er sie, helfend, schirmend und das hilflose Elend stützend – die Urgestalt der ausgleichenden, versöhnenden Menschenliebe!

So hießest du Fleiß und opfernde Liebe, du fernes, langgesuchtes Glück?

Josef blickt mit weit offenen Augen in den Himmel, ein Seufzer ringt sich aus seiner Brust, Wie soll er das deuten und verstehen?

Ist er nicht schon fleißig von früh bis spät, – rastlos im Studium, unermüdlich in den vorgeschriebenen Gebetsübungen? Und ist sein Priesterberuf nicht die vollkommenste Nächstenliebe, welche alles dahin gibt und opfert, – sich selbst so ganz und gar?

Müde und trostlos sinkt sein Haupt zur Brust, und der Wind erhebt sich draußen und braust durch die Baumkronen, so wie auch der Sturm in seinem Innern nicht zur Ruhe kommt, sondern immer neu die düsteren Fittiche hebt.

Und als er das Auge schließt, sieht er das holde, engelsmilde Angesicht wieder vor sich, wundersam lebendig, als schwebe es vor ihm.

Wer war es? –

Und dann zuckt er empor und preßt die Hände gegen die Stirn.

Sie! Sie – die Fremde, – die Sängerin–! Gott im Himmel, könnte es möglich sein? –

Nein! Undenkbar! –

Dieses friedliche Engelsangesicht mit dem verklärten Lächeln und der wundersamen Ruhe im Blick gleicht in nichts den schmerzdurchbebten, düsteren Zügen, mit welchen er im Geist das Antlitz der unbekannten ausgestattet, und doch würde ihm der Gedanke kein Ideal zerstören, wenn die Lippen, welche so traurige Lieder singen, so mild und friedlich lächeln könnten.

Ist denn die Wehmut etwa Verzweiflung?

Ist jeder Schmerz ein wilder, wahnwitziger, welcher seine entstellenden Furchen in das Antlitz reißt?

O nein, – ihm deucht es sogar, als ob die edelste und heiligste Empfindung des Weibes solch eine verklärte, Wundersam ruhige und milde Trauer sei!

So wie die höchste Seligkeit lautlos im Blick erstrahlt, so spiegelt die stumme Thräne den Schmerz, und ist's der Wehmut süßes Leid, so bricht es nicht in herben Klagen über die Lippen, sondern klingt als Lied, harmonisch und seelenvoll zum Himmel,

Josefs Augen leuchten, das Blut steigt ihm in die Wangen und eine Erregung bemächtigt sich seiner, welche nicht erschöpfend, sondern wohlthätig auf alle Sinne wirkt.

Und solche edle, gefühlsinnige, heilige Wesen gibt es wahrlich auf der Welt – auch dann noch, wenn seine Mutter, »die beste, vollkommenste von allen«, von ihm gegangen.

Warum hat er die Frauen nicht früher schon mit solchen Engelsschwingen geschaut und erkannt? Warum kreuzten sie nur als Irrlichter seinen Weg, als trügerische, tückische Flammen, welche über dem Sumpf tanzen und zur Tiefe reißen, wer ihrem Sirenenlocken folgt?

Horch, wie der Donner rollt, wie es zischt und knattert, – Regenfluten stürzen hernieder und spülen den erstickenden Staub von Gottes schmachtender Kreatur.

Im Hause wird es lebendig.

Man hört Thüren schlagen und Stimmen laut werden.

Die Dienstboten huschen scheu, auf leisen Sohlen aus den Mansarden herab, sich im Hausflur und auf der Treppe niederzukauern.

Auch an Josefs Thür klopft es.

Lina fragt an, ob der gnädige Herr aufgestanden sei, – die Kranke sei so beunruhigt.

»Ich komme!« antwortet der Kleriker hastig, schließt das Fenster vor dem eindringenden Regen, nimmt sein Brevier und eilt durch die Thür nach dem Zimmer der Mutter.

Welch ein Tag! –

Frisch und balsamisch weht es von den Bergen herab, strotzend in blühender Fülle heben sich die Gebüsche, die Baumkronen stauben noch immer demantenen Regentau, wenn ein Lufthauch ihr Gezweig berührt, und Matten und Moos breiten sich so schwellend, so smaragdgrün und goldbraun leuchtend über die Alpenhänge, daß der Blick sich nicht satt sehen kann an solch neugeborener Pracht.

Josef ist einer unbezwinglichen Sehnsucht gefolgt und schon in taufrischer Morgenfrühe emporgewandert zu jenem Plätzchen, welches ihm durch den lieben, geheimnisvollen

Zauber einer Mädchenstimme gar wundersam vertraut geworden ist,

Daheim in K–burgs Dormitorium ist es jetzt auch schon längst lebendig, das Glöcklein hat geläutet und die ehrwürdigen Brüder haben sich zu Gebet und Messe vereinigt.

Auch Josef will seine Andacht nicht versäumen, er hält sie unter der majestätischen Kuppel des ewigen Himmels, wo Gottes Allmacht sich selber die schneegekrönten Alpen zum Hochaltar aufgerichtet hat.

Die Seele des jungen Mannes ist erfüllt von der Heiligkeit des Odems, welcher ihn umweht; er hat sich noch nie mit so tiefer Inbrunst in sein Gebet versenkt wie heute, er hat es anfänglich nach vorgeschriebenem Wortlaut abgelesen, aber das Buch entsinkt seiner Hand, sein Blick hebt sich empor in unendliche Weiten, seinem Herzen wachsen Flügel, die tragen es empor in ewiges Licht,

Er betet – aber nicht jene Worte wie sonst, nicht nach dem toten Buchstaben, nicht um Dinge wie gewöhnlich, es ist ein Ausströmen seiner tiefsten, innersten Gedanken, seines ureigensten Ichs – nicht des Klerikers und angehenden Priesters, sondern des Menschen, wie er in seiner ganzen Wahrheit und unbemäntelten Ehrlichkeit, als sehnsuchtsvolle, nach Glück und Lebenswonne schmachtende Kreatur vor dem Antlitz seines Gottes liegt.

Und seine Gedanken: »Wo, Herr, ist Glück und Frieden, daß ich sie finden mag?« werden zu Seufzern, welche an des Ewigen Ohr schallen, »Zeige mir den Weg, Vater, welchen ich gehen soll, erlöse mich aus den Zweifeln, stehe mir bei im Kampf!«

Und wieder, immer wieder dazwischen wie ein Aufschrei lastender Herzensnot: »Wo hast du mir das Glück bereitet, mein Herr und mein Gott!« –

Wie still – wie weihevoll ringsum.

Leise Vogelstimmen jubeln im Wald, und Josef hebt mit leuchtendem Blick das Haupt und lauscht ihnen.

Eine seltene Freudigkeit erfüllt ihn.

Sonst haben seine Gedanken nach der Morgenandacht noch lange bei dem Ewigen und Göttlichen verweilt, in stillem Grübeln und Sichversinken, Heute flattern sie auf wie die Vöglein, welche ihrem Schöpfer die Ehre gaben, als sie ihr erstes Lied zu seinem Lob geschmettert, dann aber voll weltlich emsiger Sorge und liebesseliger Hast die Schwingen regen, zu eigener Lust und Fröhlichkeit!

Auch Josefs Sinnen und Träumen ist ein gar weltliches geworden, ihm selber unbewußt. Die Gestalt des jungen Mädchens, welche er gestern im Licht des Blitzes geschaut, umgaukelt ihn wie ein holder Traum, von welchem man sich nicht losreißen kann, den man selbst mit wachen Augen noch weiterträumt und ihn ausstattet mit all der Poesie und Phantasie, welche im Herzen schlummert.

Und während er in die tauperlenden Wipfel emporlächelt, sieht er ein schlankes Vöglein von Ast zu Ast herniederflattern, das schaut ihn mit klugen Äuglein an, wetzt das Schnäbelchen an der grünmoosigen Birke und zwitschert so hell und lockend wie ... ja, wo hat er denn schon solch ein Klingen gehört! –

Leise lacht er auf! –

Siegfried! Süßes, wonniges Waldesweben! Umgibt es ihn hier mit seinem ganzen, geheimnisvollen Zauber, wie es auch Meister Wagner ehemals zu Herzen gedrungen?

Wie lang ist's her, seit er von Bonn aus nach Köln fuhr und seine begeisterte Seele in den goldenen Klangfluten des »Siegfried« badete!

Damals saß er in schwüler, erhitzter Theaterluft, und das Vöglein, welches den jungen Göttersohn mit lieblicher Botschaft von dem verzaubert schlafenden Weibe, umgeben von wabernder Lohe zu fernem Berge lockte, war ein Gebild von Pappe und gemalten Federlein, welchem die Sängerin hinter den Coulissen die süße Stimme verlieh, – heute liegt er tiefatmend in der wirklichen, sonnedurchflimmerten Bergwildnis, und die Baumkronen, welche über ihm rauschen, sind echt, und das Waldesweben, welches ihn umzirpt und umjubelt, ist wahr, und das Vöglein, welches ihm lockend vorausschwebt, ist von Fleisch und Blut!

Kann er es nicht verstehen? –

Horch – –: »Siegfried ... Auf hohem Felsen sie schläft, ein Feuer umbrennt ihren Saal – – wonnig und weh' – web' ich mein Lied! Nur Sehnende kennen den Sinn!« ruft es nicht so?

Ihm hat kein Drachenblut die Zunge genetzt, und dennoch deucht es ihm, er versteht die liebliche Botschaft des Sängerleins.

»Komm mit, flieg mit mir hinein in die sonnige Welt! Ich weiß, wo das Glück wohnt – ich zeige es dir!« zwitschert es über ihm, und Josef richtet sich lachend auf, nickt dem Schelm heiter zu und tritt unter die Zweige, nach ihm zu greifen.

»Siegfried!« ruft es silberhell, wie Flötenton, nein, nicht Siegfried! »Josef« heißt es ja, er hört und versteht es ganz genau!

»Wohin denn? wohin soll ich dir folgen?« lacht er, wie von glücklichem Wahn befangen, und er thut es dem Sohn der Sieglinde nach, springt von Baum zu Baum und hascht nach dem befiederten, kleinen Schalk, welcher ihn weiter und immer weiter in den morgenfrischen Bergwald hineingelockt. Aber nein, allzu weit entfernt es sich doch wohl nicht von seinem Nestchen, wenn es auch eine Zeitlang im Zick-Zack den Berg empor ging, jetzt huscht es seitwärts, in weitem Bogen geht's zurück, und schließlich schaukelt es sich wieder auf dem Buchenzweig, von welchem es ausgeflogen.

Josef steht im schützenden Buschwerk wieder vor dem lieben, gewohnten Plätzchen, auf welchem er soeben noch gesessen, – aber was ist das?

Wie gebannt steht er und starrt auf die Felsen, als schaue er inmitten von Sonnenlicht und Blumenduft einen Spuk am hellen Tage.

Hochauf klopft sein Herz in der Brust, er neigt sich vor und umschließt mit entzückten, vollen Blicken das Bild, welches abermals wie eine Vision, unerwartet und jählings vor ihm auftaucht. Sein Glück, sein geheimnisvolles Glück, welches ihm der flammende Blitzstrahl enthüllte!

Da steht sie dicht vor ihm, an den Felsblöcken, auf welchen er soeben Rast gehalten, und sie hält ein Buch in der Hand, besieht es von allen Seiten und blättert erstaunt seinen Inhalt durch.

Sein Gebetbuch, sein Breviarium, welches vorhin, als er sich so hastig erhob, unbemerkt von seinem Schoß geglitten!

Ihre dunklen Augen ruhen überrascht auf den vergilbten Blättern, das zart rosige, wunderschöne Oval ihres Gesichts neigt sich im Lesen, und die Sonnenlichter flimmern über das nußbraune Haar, über welchem ein rötlichgoldener Glanz liegt, als brenne jedes einzelne der weichen Stirnlöckchen in grellen Fünkchen. Ist das die »wabernde Lohe«, in welcher das Vöglein diese Brunhild geschaut?

Wahrlich eine Brunhild!

Welch eine schlanke und dennoch kraftvolle, hohe Gestalt, nicht von mannbarer, streitbarer Art wie die schlafende Wotanstochter, sondern voll weicher Schmiegsamkeit und keuschen Stolzes, das Urbild herber, reiner Jungfräulichkeit, welcher nur die lichten Engelsschwingen fehlen, um hoch über allem Niedrigen, allem Staub und Sumpf der Welt zu schweben.

Auch heute trägt sie ein weißes Kleid, schlicht und anspruchslos, als einzigen Schmuck ein blühendes Zweiglein Rhododendron an der Brust, dessen bräunlich dunkle, glänzende Blätter sich ganz besonders eigenartig von dem hellen Hintergrunde abheben.

Ihr Hut, ein großes, florentinisches Strohgeflecht, welches, jede Mode ignorierend, nur eine dicke Seidenschnur umwindet, durch welche beliebig ein frisch gepflückter Strauß geschoben werden kann, hängt an dem Arm, und Sonnenschirm und Handschuhe liegen seitwärts auf dem wirren Gerank wilder Himbeeren, welche ihre breiten Blattschlingen liebevoll schützend über den Felsblock geworfen haben.

Josef steht und blickt sie an, er würde es nicht bemerkt und empfunden haben, wenn Stunden darüber vergangen wären, er lächelt wie im Traum, er folgt in Gedanken ihrem Blick, welcher langsam, andächtig und in sich versunken die Gebete liest.

Und der Wind flüstert über ihm im Laub, und das Vöglein hat sich mit letztem, jubelndem Gruß empor in den blauen Himmel geschwungen. Da läßt die Leserin das Buch sinken und hebt das Haupt und schaut den Bergpfad empor und hinab, als suche sie jemand, und dann blickt sie wieder auf das Brevier, so nachdenklich und fragend, als dächte sie dabei: »Wem gehört es wohl?«

Und als sie sich unentschlossen umwendet, und zögert, ob sie das Gefundene wieder auf den moosbewachsenen Fels niederlegen soll, trifft ihr Blick, freudig aufleuchtend, die Gestalt des jungen Priesters, welche das niedere Buschwerk hoch überragt.

Sie ist nicht erschrocken oder verlegen, sie scheint nur erfreut, daß sie den Besitzer des Buches gefunden.

Mit einer Bewegung, welche so vornehm ruhig und doch so gewinnend liebenswürdig ist, wie bei einer Fürstin, welche höflich lächelnd auch den Gruß des Fremden erwiedert, tritt sie ihm einen Schritt entgegen und reicht mit weißer Hand das Gebetbuch dar.

»Sie suchen gewiß das Verlorene, Hochwürden!« sagt sie freundlich, und ihre dunklen Augen schauen unbefangen in die seinen.

Josef hat sich stumm verneigt, als ihr Blick ihn zuerst getroffen, jetzt teilt er mit kraftvollem Arm die Zweige und tritt zu ihr heran in den goldenen Sonnenschein.

Abermals grüßt er, während er das Brevier entgegennimmt.

»Verbindlichsten Dank, mein gnädiges Fräulein, daß Sie sich des verwaisten Buches so gütig angenommen!« antwortet er mit der steifen Förmlichkeit, welche seinem Wesen in Gegenwart Fremder eigen ist, und obwohl die Unterhaltung hiermit beendet und jeder seines Weges weitergehen müßte, beobachtet er zum erstenmal nicht die strenge Forderung seiner eigenen Ansicht, sondern fährt hastig fort: »Ich glaubte mich in der frühen Morgenstunde so ganz allein in dieser Bergeinsamkeit, daß ich die Blätter sorglos zurückließ, während ich selber waldeinwärts schritt; um so überraschter bin ich nun, daß dieselben während meiner Abwesenheit einen so freundlichen Schutzgeist fanden!«

»Eine so neugierige Forscherin, sagen Sie lieber!« antwortet sie mit heiterem Lächeln. »Ich war so indiskret, meinen Fund recht genau anzusehen –«

»Ich sah sie lesen und freute mich dessen.«

Sie errötete ein wenig. »So überschätzen Sie wohl meinen flüchtigen Einblick; der ernste Inhalt des Buches setzt eine andächtige Stimmung und ernste Sammlung voraus, welche mir in diesem Augenblick fehlt. Ein Spaziergang in der Morgenfrühe ist für mich eine so seltene Freude, daß ich sie mit dem Jubel eines Kindes genieße. Es drängt mich dann, mit frischem Blick um mich und über mich zu schauen; je höher ich steige, desto froher, wie ein Vöglein, welches, engem Käfig entronnen, empor in goldene, freie Himmelsbläue schweben kann! Meine Gedanken können sich in solcher Stunde nicht an den schwarzen Buchstaben binden, sie schweifen als Schmetterling von Blume zu Blume, und wenn sie dem lieben Gott für all die Schönheit ringsum danken wollen, so ist's mit Sang und Klang!«

Josef lächelte. »So singen Sie auch am frühen Morgen? Und singen dann fröhlichere Weisen wie in der stillen Dämmerzeit?«

Sie schaute ihn betroffen an, und die zarte Röte ihrer Wangen vertiefte sich noch mehr. Ihre Augen drückten die Frage aus, welche ihr auf den Lippen schwebte.

Josef atmete tief auf und blickte an ihr vorüber in die Ferne, wo der See wie geschmolzenes Gold in seinen Ufern wogte.

»Ich hörte Sie am Abend hier singen«, fuhr er leise fort, »all meine Lieblingslieder, welchen ich voll unbeschreiblicher Freude gelauscht habe.«

»Dann sind Sie sehr nachsichtig gewesen, Hochwürden«, schüttelt sie lächelnd den Kopf, »ich singe wie der Vogel singt, ohne jedwede Kunst und Schulung, nur so, wie es mir just um das Herz ist!«

»So wie es Ihnen und anderen um das Herz ist; darum geht es auch zu Herzen! Ganz recht!« fährt er fort, und dann schaut er jäh auf und sein Blick trifft den ihren. »Sie nennen mich mit einem Titel, gnädiges Fräulein, welcher mir noch nicht zukommt. Darf ich ihnen meinen Namen sagen, in der Hoffnung, ihn noch recht oft von ihnen zu hören, – Freiherr von Torisdorff!«

Sie reicht ihm unbefangen die Hand: »Ich freue mich, Sie als Hausgenossen begrüßen zu können! Seit ein paar Tagen weiß ich Sie bei Ihrer armen, kranken Mutter in der Printanière!«

»Sie überraschen mich! Sind Sie nicht erst seit gestern in der Villa anwesend?«

»O nein, wir haben schon den köstlichen Frühling hier genossen und werden wohl auch noch geraume Zeit verweilen!«

»Davon ahnte ich nichts. Meine Mutter glaubte sich ganz allein in dem Haus, bis auf ein altes Ehepaar, welches etliche Zimmer des Erdgeschosses bewohnt!«

»Ganz recht, meine Pflegeeltern, Regierungsrat Schaddinghaus! Ich heiße Charitas Neckwitz und befinde mich seit Anbeginn unserer Reise bei Onkel und Tante. Wie kommen Sie auf die Idee, daß ich erst seit gestern in der Printanière wohne?«

Er strich sich mit der Hand über die Stirn. »Ich habe Sie gestern abend zum erstenmal im Garten gesehen – –«

»Abends?« Sie lächelte. »Es war wohl Mitternacht vorüber!«

»Ganz recht! Aber ich sah Sie nie zuvor – und daß ich Sie hier droben singen hörte, – – je nun, es gibt ja viele Villen in der Nähe, und es war immerhin möglich, daß Sie erst am vergangenen Tage die Wohnung gewechselt und zur Printanière übersiedelten. Übrigens, nennen Sie es nicht müßige Neugierde, welche mich fragen läßt, was schafften sie noch so spät mit dem Spaten an dem Gebüsch drunten? Ich gestehe Ihnen ehrlich ein, daß mich diese ungewöhnliche Arbeitsstunde überraschte!«

Nun lachte sie laut auf, weich und melodisch. »Die alte Haushälterin hat im Laufe des Mai den Fuß gebrochen und ist noch sehr unsicher im Gehen, darum führte ich sie in die Laube hinab, weil es in den Zimmern so unerträglich schwül war. Die arme Seele fürchtete sich so sehr vor dem Gewitter, weil sie nicht schnell genug bei etwaigen Blitzschlägen flüchten kann, da bat sie mich so flehentlich, bei ihr zu bleiben, daß ich es gern that, schlafen konnte ich ja doch nicht. Müßig wollte ich aber auch nicht so lange sein, und so erinnerte ich mich der kleinen Alpblumen, welche ich gestern abend hier oben mit den Wurzeln ausgestochen hatte, um sie im Garten heimisch zu machen. Das Beet neben der Laube sah so dürftig aus, ich wollte dort für etwas Schmuck sorgen. Der drohende Regen kam den neugepflanzten Blumen sehr zu statten, und so entschloß ich mich schnell und pflanzte sie noch vor Beginn des Gewitters ein. Freilich sind sie in dem Dämmerlicht nicht sehr regelmäßig verteilt, aber dafür haben sie desto kräftiger Wurzel geschlagen und stehen nun so gerade und frisch wie die Grenadiere. – Wollen Sie sich meine Schützlinge ansehen, oder gehen Sie nicht nach dem Hause zurück?«

»Ich bin an keine Zeit gebunden, – und wenn es nicht unbescheiden ist, so bitte ich, daß Sie mich mitnehmen, gleichviel wohin Sie gehen!«