|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Sturm, der wüste Geselle war daher gesaust und hatte mit seinen schweren Fittichen das Meer gepeitscht, daß es wild aufbäumte vor Zorn und Schmerz und vergeblich die weißen Gischtarme hoch empor warf, den Störer seiner Ruhe zu packen und herab zu reißen in modernde Tiefen. Vergeblich war sein Bemühen.

Der Sturm, der wüste Geselle war daher gesaust und hatte mit seinen schweren Fittichen das Meer gepeitscht, daß es wild aufbäumte vor Zorn und Schmerz und vergeblich die weißen Gischtarme hoch empor warf, den Störer seiner Ruhe zu packen und herab zu reißen in modernde Tiefen. Vergeblich war sein Bemühen.

Der Sturmwind ballte noch einmal die düstern Wetterwolken zusammen und warf sie über die See, sein Gelächter schrillte noch einmal hell auf, er wandte sich und jagte weiter über das Festland, auch dort ein übermütiges Spiel zu treiben und seine Kräfte an hochgewachsenen Gegnern zu messen.

Das Meer aber hatte sich müde gekämpft, die weiche Wolkendecke breitete sich über ihm aus und verhüllte die Sonne, – da ward es müde, streckte sich weit aus und schlief ein. Selbst seine sonst so krause Stirn schmiegte sich glatt und friedlich an den gelben Dünensand, und nur dann und wann ging es noch einmal wie ein seufzendes Aufatmen, leise wogend über die spiegelnde Flut.

Einsam und menschenleer lag der Strand.

Die trübe Regenstimmung hielt die lebensfrohen Kurgäste in den Hotels und Sälen des Kurhauses zurück, wo Musik und heiteres Getriebe über jede Unbill des Wetters hinwegtäuschte.

Josef hatte vergeblich an der Zimmerthür seines Freundes Klaus angeklopft.

Der Salon stand leer und verlassen, und der junge Torisdorff vermutete wohl nicht mit Unrecht, daß sein künftiger Stiefbruder, der stets heiter beanlagte und die Geselligkeit liebende, den Konzertsaal aufgesucht habe.

Josef schätzte die Musik, aber nicht in diesem schillernden Rahmen üppiger Leichtlebigkeit, welche auf ihn, den so schwermütigen, streng denkenden Moralisten geradezu abstoßend wirkte, seit er beobachtet hatte, daß die meisten dieser holdduftenden Menschenblumen giftiges Unkraut waren, welche die Saat des Lasters in diesem Paradies ausstreuten. So drückte er den weichen Filzhut fester in die Stirn und wandte sich zur Thür, den Strand zu erreichen.

Ein Paar sehr laut lachende und scherzende Damen und Herren kamen ihm entgegen, Franzosen, welche durch ihr ganzes, sehr lautes Wesen schon anzeigten, daß sie nicht den besten Gesellschaftskreisen angehörten.

Namentlich die Damen fielen durch ihre extravaganten Toiletten und ihr freies Benehmen dem deutschen Auge unangenehm auf.

Just, als Josef an ihnen vorüber schritt, sah er, daß die Armspange einer der Damen hernieder glitt und lautlos auf den weichen Teppich aufschlug. Ihre Besitzerin bemerkte den Verlust nicht, und so eilte er höflich herzu, hob das Schmuckstück auf und überreichte es mit stummer Verneigung der Dame.

Laute Rufe der Überraschung, des Dankes, im Augenblick war Josef umringt und mit lebhaften Fragen über das »wie? und woher?« des Fundes bestürmt. Er antwortete kurz und kühl, aber gerade sein so reserviertes Wesen mochte die Gesellschaft, welche gut diniert zu haben schien, reizen.

»Halten sie an, mein junger Freund! Die schöne Fanchette muß erst Bringerlohn bezahlen!« rief einer der Herren, Josefs Arm fassend: »Eh bien, ma jolie avaricieuse – was zahlen sie dem ehrlichen Bringer?«

Die kleine Französin neigte das geschminkte Gesicht kokett zu Josef hinüber und blitzte ihn mit den schwarzen Augen herausfordernd an. »Er ist hübsch, mein junger Gläubiger!« lachte sie, »und da er noch keinen Schnurrbart hat, so darf man ihm wohl noch lohnen, wie es ihm am meisten nach Geschmack sein dürfte – mit baisers!« – Und sie hob die Hände, Josefs Kopf ungeniert herab zu ziehen und ihn zu küssen.

Mit flammendem Blick wich der junge Torisdorff zurück, brennende Röte der Scham und Entrüstung stieg in sein bleiches Gesicht.

Stolz und verächtlich warf er das Haupt in den Nacken. »Solche Münze kenne ich nicht!« sprach er kalt, wandte sich kurz um und schritt davon. Schallendes Gelächter tönte ihm nach und gellte ihm in den Ohren. Mit zornigem Griff faßte er die Thür und trat in das Freie.

Die Empörung schnürte ihm die Kehle zusammen. Er atmete auf, als ein Windstoß daher fuhr und seinen Mantel schüttelte, – es deuchte ihm, diese reine Gottesluft blase den Pesthauch davon, welcher ihn mit seinem widerlichen Parfüm leichtfertiger Dirnen noch immer umschwebte. Mit großen Schritten gewann er den einsamen Strand, immer weiter trieb es ihn, als könne er gar nicht genug Luft und Raum zwischen sich und die Pariser Modedamen legen. Endlich blieb er stehen, atmete hoch auf und starrte auf das blaugraue Meer – den düster drohenden Himmel hinaus.

Diese Farben, die Stimmung in der Natur paßten zu seiner eigenen Gemütsstimmung, ihr Anblick that ihm wohl.

Mechanisch setzte er sich auf einen der naheliegenden Steinblöcke nieder und stützte die Hände auf den Schirm, – das Haupt leicht vornüber geneigt, saß er einen Augenblick, dann zog er den Hut von dem Kopf, daß der Wind kühlend um die Stirn streichen und das lockige Haar zausen konnte, richtete den finstern Blick abermals auf die See und versank in grübelndes Sinnen, welches ebenso wetterschwül und grau seinen Geist umzog, wie die drohenden Wolken den Himmel.

Die Begegnung mit den Französinnen hatte einen Brand der Empörung in ihm entfacht, welcher noch immer in hellen Flammen aufloderte. Josef befand sich in einem Alter, wo ihm das Ewigweibliche so wie so fremd und unverständlich und darum höchst unsympathisch war. Er stand in den Jahren, wo sich »der Knabe stolz vom Mädchen« reißt, wo es verächtlich ist, für das schöne Geschlecht mehr zu empfinden, wie kalte Gleichgültigkeit, wo es im Jünglingsbusen noch grollt und sich auflehnt gegen die Existenz des Weibes, wo höchstens die Mutter, die »engelsgute, heilige« das Ideal verkörpert, welches der trotzige Knabensinn als Mittelding zwischen Himmel und Erde duldet und verehrt.

Die Liebe zu der Mutter ist ein Stück Religion, die Mutter ist ein so vollkommenes Wesen, so hoch über all den andern verächtlichen Backfischen und Mädchen stehend, daß sie es im Grunde genommen verdiente, ein Mann zu sein! –

Und diese Überzeugung sanktioniert sie in den Augen des weiberfeindlichen Knaben.

Die Mutter ist eben ein ganz besonderes Geschöpf für sich, – hoch erhaben über jede Kritik, darum läßt sich die Liebe zu ihr und der Haß gegen ihre Mitschwestern so wunderlich in den jungen Brauseköpfen vereinigen.

Sie zu küssen ist Himmelslust, – aber ein Kuß jener anderen – fremden – leichtsinnigen Person, der weht mit seinem glühenden Atem direkt aus der Hölle empor.

Josef empfindet es instinktiv, daß der frivole Kuß jener Lebedame einen Gifthauch über das reine, ideale Bild wirft, welches trotz allen Hasses gegen das Ewigweibliche, dennoch wie eine Perle in seinem tiefsten Innern ruht, der seligen Zeit harrend, wo ein Blick der Liebe – ein Blick aus keuschen Engelsaugen in sein Herz hinab taucht, diese Königsperle zu heben.

Jetzt rollen desto dunklere Fluten über sie hinweg und wiegen in ihrem Schoß den Weltschmerz, welchen jene kleine Scene im Hotel geboren hat. –

Die verletzte Eitelkeit, als Baby behandelt zu sein, spricht auch ein gewichtiges Wort dabei mit, und verschärft das Urteil über die verderbte Welt, welche dem sittenstrengen, deutschen Sekundaner in diesem Augenblick geradezu verleidet ist!

»Des Daseins ganzer Jammer« faßt ihn an und spiegelt sich in den finsteren Zügen, wobei sein bleiches Profil sich scharf gegen den düsteren Himmel abhebt.

Die großen Augen richten sich wie in brennender, vorwurfsvoller Frage nach dem Horizont, – ob es denn immer noch nicht rettend an ihm aufblitzen wird, einen Schwefelregen über dies entartete Sodom zu senden, und die Lippen pressen sich so herb zusammen, als müßten sie gewaltsam die große, sehnsüchtige Frage unterdrücken: »Wann kommst du, Herr, – den Weizen von der Spreu zu sondern und zu sichten?« –

Der Wind streicht durch das Riedgras wie ein leises Flüstern versöhnender Milde, und über die dunkle See zieht eine Möve mit weißen Schwingen, wie die Taube des Friedens, welche auch auf Noahs bange Frage ein Ölblatt zur Antwort brachte.

Die Minuten verstreichen, – die Flut schwillt an und strebt sehnsüchtig dem Land entgegen – und Josef will sich erheben und weiter wandern, ehe neue Regengüsse ihn gewaltsam heimwärts treiben.

Und als er sich wendet und nach dem Hut greifen will, schrickt er jählings zusammen.

Dicht hinter ihm ertönt eine Stimme.

»Halt! nicht rühren! bitte, Josef, bleib noch fünf Minuten so sitzen, dann bin ich fertig!«

Klaus' Stimme. –

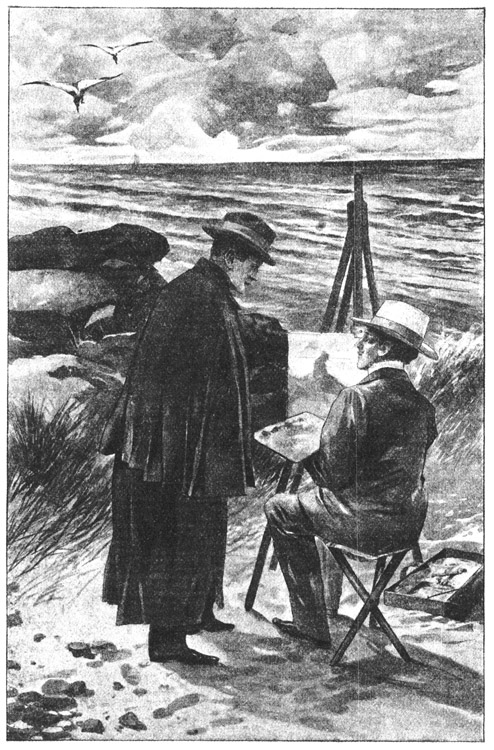

Aufs höchste überrascht schnellt Josef herum und sieht nun erst seitlich, – halb versteckt an der Düne, welche Überwind gewährt, seinen Freund, die Leinwand vor sich und den eleganten Malkasten seitwärts neben sich, eifrig bemüht, ein Stimmungsbild zu fixieren.

»Klaus, du hier? Du malst bei diesem Wetter?« Mit wenigen Schritten steht er neben dem Genannten, und der junge Sterley nimmt hastig den Pinsel zwischen die Lippen und streckte dem Stehenden lachend die Hand entgegen.

»Das versteht sich! Ist ja eine großartige Färbung heute! So etwas von tiefvioletten und sammetgrauen Tönen habe ich noch nicht in der Luft gesehen! Welch eine Schattierung! Und diese wetterschwüle Ruhe, diese trostlose, – schier verzweifelte Stimmung in der Natur! Liegt die See nicht da wie ein zu Tode erschöpftes, unglückliches Weib, welches nur noch dumpf röchelt: ›ich kann nicht mehr – ich sterbe!‹ – Und kein Lichtblick am Himmel, kein Strahl – kein Stern! – Grau in Grau wie erstorbene Hoffnung!« –

Josef blickte den Sprecher betroffen an: »Wie poetisch du das sagst! Was du alles aus diesem Regenwetter heraus liest, Klaus! Wahrlich, du bist – du mußt ein Künstler sein, welcher überall mehr sieht und empfindet wie andere Menschen! – Laß mich, bitte, dein Bild sehen! – – –

Sterley wehrte fast schelmisch ab. »Noch nicht! Die Hauptsache muß erst noch mit ein paar Strichen vollendet werden! Mein böses Modell ist mir eben durchgebrannt, gerade im schönsten Moment! Sei so gut, Josi, und nimm noch einmal Platz und mach noch einmal genau das weltschmerzliche Gesicht wie soeben, – du ahnst gar nicht, welchen Effekt du damit gemacht hast!« –

»Mich? – mich hast du gemalt?«

»Ja, dich! regelrechter Funddiebstahl! Dein Gesicht kam wie gerufen; ich sah, daß du es in sinnenden Falten an jenen Steinen niederlegtest, hob es auf und steckte es flugs in meine Mappe! Da sieh nur her, ungläubiger Thomas, und sage mir ein Kompliment über meinen Geschmack. Gibt es eine größere Harmonie, als zwischen dir und diesem melancholischen Landschaftsbild? – Da kannst du nun sehen, welch eine Idylle der schwermütige Träumer mit dem sturmzerwühlten Haar und dem flatternden Mantel abgab! – Du gefällst dir? – Daß du zufrieden bist, sehe ich dir an den Augen an!« –

»Klaus ... jetzt – ja jetzt verstehe ich deinen Vater, wenn er dich Künstler werden läßt. – Ich habe mich zwar nie viel im Spiegel angesehen, aber ich habe die Überzeugung, daß mir diese Skizze, so flüchtig sie auch nur hingeworfen ist, zum Sprechen ähnlich sieht! – Hast du dich denn schon öfters im Porträt versucht?« –

Der junge Maler stippte den Pinsel von neuem ein, mit ein paar genialen Strichen die Möve zu fixieren, welche mit klagendem Schrei um die Steine flatterte.

»Ei gewiß! Das Porträtieren ist ja meine Hauptpassion, und wenn ich mich mal an die Staffage mache, so geschieht es stets in der heimlichen Hoffnung, daß mir der Zufall noch ein schönes Motiv hineinliefert! So wie heute! – Ja, Glück muß der junge Mann haben! Als ich das dunkle Meer mit dem unheimlich gewitterschweren Himmel malte, da zerbrach ich mir den Kopf, welch eine Figur wohl am packendsten und eigenartigsten in dieser Umgebung wirken möchte! Die junge Fischerin mit dem sorgenvoll ausspähenden Blick und den wehenden Röcken ist schon gar zu abgebraucht und regt kaum noch neue Gedanken an, – die ausfahrenden Schiffer – oder gar ein Wrack im Sande, sind bereits Allerweltscoulissen geworden. Da kamst du daher, du liebenswürdiger Retter in der Not, – ein Blättchen im Tagebuch des Zufalls, und du warst sogar so menschenfreundlich, dich mir als Modell vis-à-vis zu setzen! Nun soll einer sagen, in solch einem Bild sei keine Stimmung!« – Klaus klappte seelenvergnügt gegen den Blendrahmen, – »Menschengedanken, wie gleicht ihr dem Meere! – Menschenhoffnung, wie gleichst du dem Wind!« – das ist die Überschrift dazu. Oder wenn man deinen sehnsuchtsvoll brennenden Blick – welcher so träumerisch in die Ferne gerichtet ist, lyrisch deuten will, so heißt er: ›O du Entrissene, mir und meinem Herzen!‹ – Und wer in dir den Titanen und künftigen Himmelstürmer erkennen will, der ahnt die wetterschwangeren, großen Gedanken der Zukunft, welche hinter der düstern Stirn in dieser düstern Stunde geboren werden! – Du lachst? – untersteh dich, und werde mokant! Ich habe gerade den Pinsel voll Kremser Weiß, – und du stehst mir verlockend nahe!! –«

Nun lachten beide, und Josef legte mit einem Gefühl herzlicher Bewunderung und Anerkennung den Arm um die Schulter des künftigen Bruders.

»Nein, bei Gott, Klaus, – ich ziehe voll feierlichsten Ernstes den Hut vor dir, und wenn mir etwas an deinen Worten unglaublich vorkam, so war es deine Phantasie, welche solch hochfliegende Gedanken an meine armselige Person knüpft. Schon das Bild, – die schmeichelhafte Wiedergabe meines Gesichts – macht mich eitel.« – – –

»Schmeichelhafte?« – Klaus kniff mit leichter Grimasse das eine Auge zusammen und blinzelte schalkhaft zu dem Sprecher auf. »Na – es ist nur gut, wenn du dir selber gefällst! Ich finde nämlich, ich habe dich viel zu alt gezeichnet, – aber weißt du, nur mit ein paar Strichen – so in der Eile – da kann man sich auf Finessen nicht einlassen. Und du hast ein so markiertes Gesicht, – siehst so wie so viel älter aus, als wie du bist, aber auf dem Bild hält man dich für den Schubertschen Wanderer, welcher schon die halbe Welt nach dem Glück abgesucht hat!«

Der Sprecher warf den Pinsel und die Palette in den offenen Malkasten zurück und legte plötzlich die Hand auf die Schulter des Freundes: »Josef! ich glaube und hoffe, das Glück wohnt hier recht in unserer Nähe – und wenn wir von hier abreisen, haben wir es beide gefunden!«

»Klaus – wie soll ich dich verstehen?« –

Da warf sich der junge Sterley leidenschaftlich an die Brust des Freundes: »Josef – merkst du es denn nicht – zwischen deiner Mama... und meinem Vater? – O Josi, wenn ich deine reizend gütige, liebevolle Mutter auch die meine nennen könnte, wenn du mein Bruder würdest – ach wie lange habe ich mir schon ein solches Glück gewünscht!«

Wie ein heißer Strom flutete es nach Josefs Herzen. Welch eine ehrliche, ungekünstelte, innige Freude klang aus diesen Worten, strahlte aus den treuherzigen Augen des Sprechers! Wie uneigennützig war Klaus! Wie fern lag ihm jeder Gedanke an die Thatsache, daß nun zwei Fremde den Reichtum seines Vaters mit genießen, ja sein Erbteil möglicherweise dadurch schmälern sollten! Jede Regung des Egoismus schien dem Charakter des jungen Amerikaners fern zu liegen. Er mochte ebenso gern geben wie sein Vater, das hatte Josef schon unzählige Male auf dem Gymnasium beobachten können, wo man den gutmütigen und freigebigen Sohn des Millionärs oft in schamloser Weise ausbeutete.

Nein, Klaus erwog mit keinem Gedanken die Nachteile, welche ihm eventuell aus der zweiten Ehe des Vaters erwachsen konnten, er breitete voll warmherzigen Entzückens die Arme nach dem neuen Anverwandten aus und jubelte in dem Gedanken an das Glück, welches ihnen allen daraus erstand.

Und solch eine Hochherzigkeit verfehlte ihre Wirkung nicht auf Josef und trieb ihm das Blut beschämend in die Wangen, wenn er daran dachte, welch selbstsüchtige und engherzige Motive einzig ihn und seine Mutter bewogen hatten, den Antrag des Bankiers zu befürworten und anzunehmen.

In diesem Augenblick empfand er solchen Gedanken geradezu wie eine Schuld, und seine vornehme, brave Gesinnung revoltierte gegen dieselbe voll leidenschaftlicher Empfindsamkeit.

Er wollte nicht schlechter sein wie Klaus, bei Gott nicht! Er wollte ihm beweisen, daß auch er voll inniger Liebe und Treue in die Hand einschlägt, welche sich ihm so vertrauensvoll darbietet. Wie ein Schwur ging es durch seine Seele, dem Stiefbruder diese Stunde nicht zu vergessen, und er neigte sich und blickte in die glückselig leuchtenden Augen des Freundes, welcher ihm abermals leise zuflüsterte: »Wie will ich dich und Mütterlein so lieb haben!«

Diese Augen und Worte vergaß Josef nicht wieder.

In der Residenz erregte es ein ungeheures und berechtigtes Aufsehen, als die beginnende Herbstsaison die Gesellschaft noch mit einer verspäteten Myrtenblüte überraschte, mit der Verlobung Ihrer Excellenz der Freifrau von Torisdorff mit dem amerikanischen Bankier James Franklin Sterley.

Josef hatte voll banger Sorge diesem Tag entgegen gesehen und sein Herz klopfte zum zerspringen bei dem Gedanken, daß sich die ehemals gehegten Befürchtungen der Mutter bewahrheiten und die Mitglieder der Hofgesellschaft es der fahnenflüchtigen Frau allsogleich markieren würden, daß sie nicht gewillt seien, eine Miß Sterley in ihrem Kreise zu dulden.

Diese Demütigung hätte Josef der empfindsamen Mutter gern erspart, und darum erfüllte es ihn mit einem wahren Gefühl der Herzerleichterung, als Prinzessin Helene schon im Lauf des nächsten Vormittags persönlich vorfuhr, der ehemaligen so beliebten Hofdame ihrer Mutter die Glückwünsche der königlichen Familie mündlich auszusprechen. Die Prinzessin schien wohl mit den Verhältnissen zu rechnen und sich von Herzen zu freuen, daß der unbemittelten Witwe noch ein so sorgenfreies, glänzendes Loos beschieden sei, um so mehr, da sie nur das Beste und Rühmlichste von Mister Sterley gehört hatte.

Dem Beispiel der hohen Frau folgte die gesamte Gesellschaft, und während sich auf der Straße die Equipagen drängten, hörte das Brautpaar droben im Salon Ihrer Excellenz so viel schöne liebenswürdige Worte und so viel ehrlich gemeinte Glückwünsche, daß Josef wie verklärt neben Klaus in dem Erker stand, die Hand des neuen Bruders drückte, und flüsterte: »Wie lieb alle Leute meine Mutter haben, heute beweisen sie es!« –

Ein glänzendes Diner, welches nur die intimsten Freunde des Brautpaares vereinigte, unterbrach in erlösender Weise die Gratulationscour, und die Sterne funkelten längst an dem Nachthimmel, als Josef zum ersten Mal wieder mit der Mutter allein war.

Er schloß sie innig in die Arme und sein Blick brannte erwartungsvoll auf ihrem Antlitz. Seltsam, die Generalin sah weder triumphierend noch sehr selbstbewußt und zufrieden aus, die milde, etwas müde Regungslosigkeit, welche ihr seit dem Aufenthalt in Ostende eigen geworden, lag auch jetzt auf dem schönen Gesicht.

»Mamachen – freust du dich nicht, daß sie alle gekommen sind, daß man dich so gewaltig gefeiert hat? Siehst du wohl, daß jedermann deine Wahl billigt und dir keinen Vorwurf daraus macht?«

Ines strich mit der schlanken Hand liebkosend über das Haupt des Sprechers und drückte ihn fester noch an die Brust. »Ja, ich freue mich dessen, Josi, – um deinetwillen!«

»Nicht auch um deinetwillen, Mamachen?«

»Nein, – da ist es mir gleichgültig!« –

»Undenkbar – und ehe du dich verlobtest – – –«

»Es ist alles so anders geworden, Darling, – und ich habe mich wohl in der kurzen Zeit sehr verändert.

Ich bin ausgesöhnt mit meinem Schicksal, auch ohne den Heiratsconsens der Menge, James Franklin ist ein Mann, welchen seine Gesinnung adelt, ich habe ihn schätzen und achten gelernt, – und Klaus« – –

»Nun, und Klaus?«

»Wirst du eifersüchtig auf ihn sein?«

»Gewiß nicht, Mamachen! – O gewiß nicht! Sag, daß du ihn lieb hast!«

Ines lächelte wie im Traum: »Ja, ich habe ihn lieb, denn er verdient es, geliebt zu werden! er wird neidlos mit dir das Erbe des Vaters teilen, darum teile auch mit ihm das einzige Kleinod, welches du besitzt, mein braver Sohn, die Liebe deiner Mutter!« –

Josef küßte leidenschaftlich die Hände der Sprecherin.

»Gott helfe mir dazu, ich will brüderlich mit ihm teilen, und es dir zeitlebens danken, daß ich's kann!«

An die Thüre klopfte es.

Lina trat mit strahlendem Gesicht ein und trug einen wundervollen Blumenkorb.

»Ein Gutenachtgruß von Mister Sterley!« knixte sie, »der Brief liegt unter den Rosen.« –

Ines öffnete ihn lächelnd und überflog die wenigen Zeilen, und dann hob ein tiefer Atemzug ihre Brust. – »Josef – Josef – lies.«

Überrascht nahm der Genannte das duftende Blatt und überflog seinen kurzen Inhalt.

»Theuerste Ines! Der heutige Tag, welcher mich durch Deine übergroße Huld und Güte so unaussprechlich reich gemacht hat, darf nicht enden, ohne daß ich Dir in einem sichtbaren Zeichen meine innige, tiefe Dankbarkeit beweise! Sonst ist es das Vorrecht des Bräutigams, die Geliebte zu schmücken, Du aber hast Dir so eindringlich Perlen und Brillanten verbeten, daß mir Dein Wunsch Befehl sein muß. So gestatte mir ein anderes Brautgeschenk: ›Lichtenhagen‹, der alte Besitz der Torisdorff, ist mir zum Kauf angeboten, und erlaube ich mir, Dir das Gut hiermit als Morgengabe zu Füßen zu legen, damit Du ein behagliches Ruheplätzchen in der Nähe der Residenz zur Verfügung hast. Wenn Du es wünschest, lasse ich den Besitz auf den Namen Deines lieben Sohnes in das Grundbuch eintragen.« –

»Josef, was sagst du dazu?« –

Die steinerne Ruhe war aus den Zügen der Generalin gewichen, mit leuchtenden Augen, atemlos, heiß erglühend vor Aufregung legte sie die Hände auf die Schultern des Sohnes: »Lichtenhagen dein Eigentum, Josef! – Hörst du es denn, Josi? ... Dein Eigentum!«

Der junge Torisdorff stand regungslos, schwer atmend, die Augen gesenkt, die Lippen geschlossen. –

»Josef!!« –

Da blickte er auf und lehnte den Kopf an die Schulter der Mutter. Er sah ihre Freude, ihr Entzücken, er konnte ihr diese Stunde nicht trüben.

»Mutter, darf ich denn solch ein ungeheures Geschenk annehmen? – Wie soll ich je solch eine Schuld abtragen an Mister Sterley?« –

Ein herber, beinahe harter Ausdruck lag plötzlich auf dem Antlitz der Generalin. »Mister Sterley wird dein Vater sein, und ich hoffe, du wirst noch reichere Geschenke von ihm erhalten wie dieses Gut. Ich verlange nicht, daß er sein Vermögen zwischen dir und Klaus teilt, – dazu steht ihm das eigene Kind näher wie du, aber ich werde nie seiner Freigebigkeit wehren, wenn er nach Kräften für dich sorgen will. Das ist nicht nur sein Recht, sondern seine Pflicht, – und um ihm dies zur Pflicht zu machen – – –

»Verzichtest du für dich selber auf Perlen und Diamanten, – Mutter?«

Wie ein Aufschrei klang's.

Wieder irrte ein müdes Lächeln um die Lippen der Generalin, sie schüttelte langsam den Kopf,

»Laß gut sein, Kind, es ist ja kein Opfer für mich! Ich bin eine alte Frau –«

»Mama!«

»Die das Glück genossen hat und an sich selber dachte, so lange es noch Blüten zu pflücken gab, die Früchte gehören dir. – Ich habe noch nie so viel an dich gedacht, und so wenig an mich wie jetzt, wo die Welt wohl glaubt, ich sei darauf bedacht, mich für meine alten Tage weich zu betten! Daß ich dies thue, leugne ich nicht, und ich erkenne alles dankbar an, was mir so viel Annehmlichkeit und Behagen schafft. Aber all der Schimmer und Glanz, welchen mein Leben noch trägt, ist doch mir buntes Herbstlaub an ersterbendem Stamm, darum breitet er die Zweige desto sorgsamer über das junge Reis, welches neben ihm aus seiner Wurzel sproßt. – Warum siehst du mich so wunderbar an, Liebling? Ist es etwas Unnatürliches, alt zu werden!«

Josef schüttelte den Kopf, er lächelte plötzlich,

»Gewiß nicht, – und ich hoffe zu Gott, daß wir beide noch recht lange miteinander leben! Zum Herbstlaub ist es aber noch zu früh und ich denke, zuvor kommt noch der Johannistrieb neuer Lebenskraft und -freude, welcher auch wieder Wohlgefallen an sich selber finden läßt, wenn das Wurzelreis genugsam mit blinkendem Tau und blendendem Sonnengold überschüttet ist! Vorläufig ist es in gar guten Boden verpflanzt, und wenn ich thatsächlich Lichtenhagen von dir und ..... dem Pflegevater zu Lehen erhalte, so ist wohl in ausgiebigster Weise für mich gesorgt. Darum fort jetzt mit all den Schatten, welche immer wieder die Sonne verdunkeln wollen, weder Lichtenhagen noch alle Reichtümer der Welt können mir das Glück ersetzen, dich glücklich zu sehen! – Ich bin's nur, wenn du es bist, während mich Sterleys Glücksgüter zu Boden drücken würden, wenn auch du sie als Last empfändest!« –

Frau von Torisdorff blickte ihrem Sohn tief in die Augen.

»Du irrst« – sagte sie leise, »ich bin glücklich« – und in Gedanken fügte sie hinzu: »so glücklich, wie eine Mutter, welche ihre Pflicht gethan und für ihr Kind gesorgt hat.« –

»Ist es wahr, Mutter?« –

Sie lächelte und nickte. »Glaube es mir, – und nun gute Nacht, mein Liebling! mein – Erbherr von Lichtenhagen!« – Und Ines wandte sich hastig um, winkte ihm noch einmal zu und verschwand hinter der Portiere. Langsam trat Josef in das Nebenzimmer, lehnte sich an das offene Fenster und blickte in die stille, sternklare Nacht hinaus.

Er konnte noch nicht schlafen.

Die Gedanken fluteten hinter seiner Stirn und raubten ihm die Ruhe.

Das seltsam veränderte Wesen der Mutter ängstigte ihn. Hatte sie thatsächlich mit der Welt abgeschlossen, seit sie gewillt war, mit ihrem Namen ein Gewand auszuziehen, darin all ihr Glück, all die selige Erinnerung der Vergangenheit verwebt war?

Gewiß nicht! Ihre Nerven sind überreizt, sie hat sich in Wahnvorstellungen hinein gelebt, welche nur die Zeit heilen und zerstreuen kann. Noch steht sie zwischen dem Vergangenen und Künftigen, hier noch nicht losgelöst, dort noch nicht heimisch, – das wird alles sich ändern. – Sie achtet und schätzt Mister Sterley sehr hoch, sie sind sich beide in aufrichtiger Sympathie näher getreten, sie wird sich auch in seinem Hause glücklich fühlen, – darum sorgt sich Josef nicht, nein, im Gegenteil, etwas ganz anderes steht plötzlich als bleiches Schreckgespenst vor ihm. Die neuen Verhältnisse, die persönliche Liebenswürdigkeit des zweiten Gatten machen jetzt einen unleugbaren Eindruck auf die Mutter, wenn sie ihr Interesse und ihre tiefinnere Befriedigung auch noch so weit zurückweist, Josef sieht, wie sehr sie sich jetzt bemüht, ihrem künftigen, glänzenden Hausstande gerecht zu werden, wie schnell sie sich in Ostende all den Gepflogenheiten des Amerikaners anpaßte. Wird sie vielleicht völlig mit der Vergangenheit brechen? Wird sie am Ende auch die Erinnerung erblassen lassen, welche die Immortellen der Treue um das Bild des ersten Gatten flocht?

Es ist ihm aufgefallen, daß seine Mutter in letzter Zeit wenig, fast gar nicht von ihrem verstorbenen Mann gesprochen. Sonst geschah es, daß sie abends in trauter Stunde mit dem Sohn sein liebes, heiliges Andenken pflegte, – das ist lange nicht mehr erfolgt, selbst heute, an diesem so tief in ihr Leben einschneidenden Tag, fand sie keine Minute, mit dem Sohn von dem Vater zu sprechen. – Was bedeutet das?

Heiße, brennende Thränen steigen in Josefs Augen, Wird sie ihn vergessen? Wehe dann dem Sohn, welcher sie gewaltsam in diese neue Ehe drängte, er wird einst mit dem geliebten Toten darüber abzurechnen haben! Die Sterne glänzen wie freundlich tröstende Augen auf den gequälten jungen Mann hernieder, und hinter ihm knarrt leise eine Thür.

Die Mutter tritt in das Zimmer – sie sieht ihn nicht. Sie tragt in der Hand die Blumen, welche Sterley ihr als bräutlichen Gruß gespendet, tritt vor das Bild des verstorbenen Gatten und schmückt es mit der Liebesgabe des Fremden. Und ihre weißen Hände streichen über das Bild, zärtlich, liebevoll kosend – ihre Lippen regen sich lautlos und leuchtende Thränen perlen über ihre Wangen. –

Josef regt sich nicht, sein Herzschlag scheint zu stocken, nur seine Hände beben leise wie im Fieber.

Das Licht flackert und die weiße Gestalt der Mutter schreitet langsam zurück, – da sinkt er am Fenster nieder, legt das Antlitz auf die gefalteten Hände und weint bitterlich. – – –