|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Glattwale ( Balaenida), welche die letzte Familie der Ordnung bilden, sind ungleich plumper und ungefüger gebaut als sämmtliche Röhrenwale, haben weder Rückenflosse, noch Hautfurchen, breite, abgestutzte Brustflossen, lange und schmale Barten, größtentheils verschmolzene Halswirbel, verschoben-viereckige Felsenbeine und Schulterbeine, welche höher als breit sind.

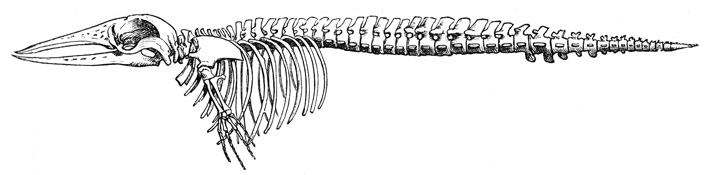

Geripp des Walfisches. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Als Urbild dieser Familie haben wir den wichtigsten aller Wale anzusehen, den Grönlandswal, »Wal« oder »Walfisch« der Deutschen und Engländer, »Rightwhale« oder »Fish« der englischen Walfänger, »Tueqval« der Norweger, »Rhetval« der Dänen, »Arbek«, »Arbavik« oder »Sokalik« der Grönländer, »Akbek« und »Akbilik« der Eskimos etc. ( Balaena mysticetus ), ein unförmliches Geschöpf, welches in allen Theilen und Gliedern Mißverhältnisse zeigt. Der dem Menschen angeborene Hang zur Uebertreibung des wunderbaren hat sich namentlich bei diesem von altersher berühmten Wale bekundet. In älteren Schriften und selbst noch in einzelnen von unwissenden Schriftstellern der Neuzeit zusammengestellten Beschreibungen wird behauptet, daß es in früheren Zeiten Walfische von fünfzig, sechzig, ja selbst hundert Meter Länge gegeben habe, und daß dieselben nur durch die unablässigen Nachstellungen der Menschen auf ihre heutige Größe herabgesunken wären. Diese Angaben dürfen als vollständig irrige angesehen werden. Schon die Seefahrer, welche vor mehr als drei- bis vierhundert Jahren auf den Fang auszogen, sprechen nur von Walen, welche 60 Fuß oder 20 Meter lang gewesen seien, und Scoresby, welcher beim Fange von etwa dreihundertundzwanzig Walfischen zugegen war, fand unter ihnen keinen, welcher mehr als 18 Meter lang gewesen wäre. Gleichwohl läßt es sich nicht leugnen, daß man in der That größere gefunden hat und noch heutigen Tages in abgelegenen Meerestheilen solche findet. Karl Giesecke berichtet von einem im Jahre 18l3 gefangenen Walfische, welcher 67 Schuh oder etwa 20,4 Meter lang war, und im Anfange dieses Jahrhunderts wurde einer bei Spitzbergen getödtet, welcher ungefähr dieselbe Länge hatte und 5 Meter lange Barten trug. Auch Brown hebt ausdrücklich hervor, daß man seit Scoresby's Berichten die Größe des Wales zu unterschätzen pflege, und gibt Godsirs Messungen zur Erhärtung der Wahrheit seiner Aussagen an: bei einem von diesem gemessenen, in der Davisstraße getödteten Weibchen betrug die Länge von der Spitze des Unterkiefers über den Bauch weg bis zur Gabel der Schwanzfinne 19,8 Meter, der Umfang hinter den Brustflossen 9,1 Meter, die Länge des Kopfes bis zur Einlenkung des Unterkiefers 6,4 Meter, die Länge der Brustflosse 2,4 Meter, die größte Breite derselben 1,2 Meter, die Breite der Schwanzfinne 7,3 Meter, die Länge der längsten Bartenplatte 5 Meter. Und noch gehört ein solcher Grönlandswal nicht zu den größten: Kapitän Alexander Deuchars, ein ebenso erfahrener wie glaubwürdiger Walfänger, erlegte, wie er Brown mittheilte, im Jahre 1849 einen Wal von 24,4 Meter Länge, dessen Schwanzflosse 8,8 Meter breit war. Ein solches Thier wiegt etwa 150 Tonnen oder 150,000 Kilogr., welches Gewicht am besten anschaulich gemacht wird, wenn man sich vorstellt, daß es dem von zwanzig Elefanten, vierzig Nashörnern oder Flußpferden und zweihundert Stieren annähernd gleichkommt. Schon ein Wal von achtzehn Meter Länge ist und bleibt eine ungeheuerliche, staunenerregende Erscheinung. Der ungestaltete Kopf nimmt, wie aus den obigen Maßen hervorgegangen, drei bis vier Zehntel oder durchschnittlich ein Drittel der Gesammtlänge des Leibes ein; das Maul gibt Raum für ein mäßiges Boot mit seiner Mannschaft, da es bei fünf bis sechs Meter Länge drei bis vier Meter Breite hat. Im Vergleiche zu allen bis jetzt beschriebenen Ordnungsverwandten ist der Wal außerordentlich plump gebaut, der Leib kurz, dick und rund, gegen die Schwanzflosse hin allseitig sehr stark verjüngt, auf der Mitte des Kopfes an der Stelle, wo die Spritzlöcher münden, hügelartig erhöht, in der Kehlgegend ein wenig eingebuchtet; die Augen, welche kaum die eines Ochsen an Größe übertreffen, da sie von einem Winkel zum anderen nur acht Centimeter Durchmesser messen, liegen unmittelbar über der Einlenkungsstelle des Unterkiefers; die Ohren, deren äußerer Gehörgang etwa den Durchmesser eines Gänsekieles hat, etwas weiter hinten, die schmalen, spaltartigen, Sförmigen, etwa 45 Centim. langen Spritzlöcher, ungefähr drei Meter vom Schnauzenende, auf der höchsten Stelle der Kopfmitte; die verhältnismäßig sehr plumpen, breiten, auf der Vorderseite kaum, auf der Hinterseite sehr stark gebogenen Brustflossen gelenken unmittelbar hinter den Augen, ziemlich in der Mitte des Leibes, zeigen oben und unten einen kurzen, spindelförmigen Kiel und sind am hinteren Ende in der gewöhnlichen Weise sanft ausgeschnitten. Dreihundert bis dreihundertundsechzig (die Walfänger sagen, soviel wie Tage im Jahre) Fischbeinplatten bilden die Bebartung; die mittelsten erreichen eine Länge von etwa fünf Meter. Die Zunge liegt, mit ihrer ganzen Unterseite festgewachsen, unbeweglich im Kiefer und ist so weich, daß der geringste Druck eine tiefe Mulde in ihr hinterläßt, daß ein Mann, welcher sich auf ihr niederlegen wollte, in ihr versinken würde. Mit Ausnahme einiger wenigen Borstenhaare an den Spitzen beider Kiefern und weicherer zu beiden Seiten des Hauptes sowie einiger in zwei oder drei Reihen stehenden, sehr kurzen, oft ausfallenden zwischen den Spritzlöchern, ist die Haut vollkommen nackt, die Oberhaut verhältnismäßig dünn, fest, sammetweich, ölgetränktem Leder vergleichbar, die Lederhaut dagegen sehr mächtig, da sie die zwanzig bis vierzig Centimeter dicke Specklage in ihren Zellen aufnimmt. Die Färbung scheint vielfach abzuändern. Auf der Oberseite des Kopfes herrscht, nach Brown, ein milchiges Grauweiß vor, welches an der Spitze der Schnauze in einen etwa fünfzehn Centimeter breiten, schwarzen Fleck übergeht; weiter nach hinten zeigt der ganze Leib so ziemlich dieselbe Färbung, ein mehr oder minder dunkles Blau, welches bei den Alten ins Schwarze, bei den Jungen ins Lichtblaue spielt. Bei älteren Walen verbreitet sich die dunklere Färbung des Leibes auch auf die Kinngegend, während diese Theile bei jungen unregelmäßig weiß gefleckt zu sein pflegen. Zwei gleichgefärbte Flecken stehen gewöhnlich hinter dem Auge und Oberkiefer; etwas Weiß bemerkt man ebenso an den Augenlidern und einige weiße unregelmäßige Zeichnungen an der Wurzel des Schwanzes. Außerdem kommen verschiedene Spielarten vor: ganz weiße, gescheckte und einzelne mit weißen Flecken an den verschiedensten Stellen des Leibes; eine besondere Bedeutung darf man dem Vorhandensein oder Fehlen dieser Flecken jedoch nicht zusprechen. Die weiblichen Wale sind größer und fetter als die männlichen, ihre lichten Zitzen, welche einem Kuheuter an Größe ungefähr gleich kommen, von einem weißen Hofe umgeben.

Der Walfisch bewohnt die höchsten Breiten des nördlichen Eismeeres und des großen Weltmeeres, ohne jedoch irgendwo einen bestimmten Aufenthalt zu nehmen. Sein Vorhandensein wie sein Kommen und Gehen steht unzweifelhaft in enger Beziehung zu der Beschaffenheit des Eises während dieser oder jener Jahreszeit. Alle genauen Beobachter meinen, daß er mehr als jeder andere an das Eis gebunden sei, freiwillig nur in unmittelbarer Nähe desselben sich aufhalte und nach Süden oder Norden hin wandere, je nachdem das Eis sich bildet oder schmilzt. Seine Vorliebe für das Eis geht so weit, daß er nicht allein eine Gegend sofort verläßt, in welcher das Eis geschmolzen ist, sondern auch zweifellos weite Strecken unter den Eisflötzen zurücklegen muß, weil man ihn inmitten ungeheuerer Eisfelder angetroffen hat, woselbst er genöthigt war, zu den wenigen durch die Ebbe und Flut gebildeten Sprüngen und Rissen zu kommen, um hier zu athmen. Nach Holböll, welcher zuerst ausführlicher über seine Wanderungen berichtet, zieht der alte Walfisch in der Davisstraße niemals südlicher als bis an die Zuckerspitze unter dem 65. Grade nördlicher Breite, und auch die jungen, beweglicheren, mehr und weiter umherschwärmenden Thiere werden jenseit des 64. Grades nicht gefunden. Zwischen dem 66. und 69. Grade zeigen sich Junge wie Alte regelmäßig nur in den Monaten December und Januar, auf der ganzen zwischenliegenden Strecke ungefähr gleichzeitig aus westlicher und nordwestlicher Richtung her erscheinend und nunmehr längs der Küste theils süd-, theils ostwärts gehend. Bei Holsteinborg nimmt der Grönlandswal von jener Zeit ab bis zum Monat März einen beständigen Aufenthalt zwischen den Buchten und Inseln, bekundet aber auch jetzt noch seine Vorliebe für das Eis, indem er sich entweder an den westlichen, zur Zeit bis in die Davisstraße sich erstreckenden, oder in der Nähe der in den Buchten liegenden Eisflötze aufhält. Wenn er die Küste verläßt, was im Süden der angegebenen Strecken im Monat März, im Norden im Anfange des Juli geschieht, zieht er nach Norden hinauf; hier in den nördlichsten Theilen der dänischen Ansiedelungen, unter dem 71. bis 75. Grade nördlicher Breite, beobachtet man ihn ausschließlich im Sommer, nicht aber im Herbste und Winter. Vom Juli bis zum Oktober hat er den ganzen bewohnten Theil der dänischen Küste verlassen; nach den Berichten der Grönländer aber soll man in jedem Sommer in den tief eindringenden Buchten des Küstenlandes zwischen dem 71. bis 75. Grade Walfische antreffen, vorausgesetzt, daß dort Eis vorhanden ist. Brown erweitert diese bedeutsamen Angaben Holbölls. In der Davisstraße sieht man, seinen Erfahrungen gemäß, noch gegenwärtig, wenn auch selbstverständlich bei weitem nicht in derselben Anzahl wie früher, mehr oder minder zahlreiche Gesellschaften von Grönlandswalen, welche zwischen dem 65. und 73. Grade nördlicher Breite ihren Aufenthalt nehmen, zuweilen auch wohl noch höher nach Norden hinauf, aber nur in äußerst seltenen Fällen und dann wohl stets als Irrlinge weiter nach Süden hinabgehen. Im Westen der Baffinsbai dringen sie in alle Verzweigungen derselben und die mit ihr zusammenhängenden Sunde und Straßen ein, durchschwimmen beispielsweise den Lancastersund, die Barrowstraße und den Melvillesund. Finden sie bei ihrer Ankunft in diesem Theile der Baffinsbucht, also etwa zu Ende des Juli, Landeis vor, so halten sie sich längere Zeit hier auf, sammeln sich jedoch in der Regel in größerer Anzahl in der Nachbarschaft von Pondsbucht, im Eklipsensund und seiner Umgebung, vom Ende des Juni an bis Ende August oder anfangs September hier verweilend. Nunmehr beginnen sie ihre Wanderung nach Süden, besuchen die Homebai, die Scottsbucht, den sogenannten Clydefluß oder aber den Hogarthsund, die Northumberlandbuchten, die Nähe von Cumberlandssund und andere, wohl dem abgehärteten Walfänger, kaum aber dem Erdkundigen bekannte Theile dieses hochnordischen Inselmeeres. Wo sie den Winter verbringen, ist eigentlich unbekannt. Man sagt, daß sie die Davisstraße im November verlassen, sich nach dem St. Lorenzflusse zwischen Quebek und Camoroa wenden, dort ihre Jungen zur Welt bringen und hierauf im Frühlinge nach der Davisstraße zurückkehren, und soviel ist sicher, daß man sie zeitig im Jahre an der Küste von Labrador findet, dort auch wohl jagt, während man sich später nach dem Cumberlandsund wendet, um sie aufzufinden. Hier sollen sie im September erscheinen, oft in großer Anzahl sich sammeln und so lange verweilen, als die mehr und mehr sich verbreitende Eisdecke ihnen gestattet: so versichern Eingeborene, welche gelegentlich der Seehundsjagden im Frühjahre weite Strecken auf dem Eise zurückgelegt und viele Wale an den Rändern der Eisflötze gesehen haben wollen. Wahrscheinlich überwintern sie in allen offenen Stellen dieser Meerestheile zwischen der Davis- und Hudsonsstraße und Labrador. Da das Eis auf der westlichen Seite später schmilzt als auf der östlichen, ziehen sie dann nach Grönland hinüber, und weil man hier südlich des 65. Grades nur selten Landeis findet, gehen sie nicht über die angegebenen Breiten hinaus. Brown ist der festen Ueberzeugung, daß die Wale des Barents- oder Spitzbergischen Meeres niemals in größeren Gesellschaften bis zur Davisstraße wandern, vielmehr im Winter in der Nähe der erwähnten Inseln verweilen, jedoch gegenwärtig kaum in die Breite von Jan Mayen hinabgehen.

Im Stillen Weltmeere ziehen die Walfische ebenfalls nicht weiter nach Süden hinab, als im Winter die Eisfelder reichen. Hier findet man sie im Ochotzkischen Meere und seinen Buchten bei Beginn der Eisschmelze und unter Umständen sogar bis gegen den Sommer hin, dann aber nicht mehr. Als die südlichste Grenze ihres Vorkommens bezeichnet Scammon die Tschandabucht, als die nördlichste den Nordostgolf. Daß sie vom Großen Weltmeere nach dem nördlichen Eismeere wechseln, also die Behringsstraße bei ihren Hin- und Herwanderungen wiederholt durchziehen, unterliegt für Scammon keinem Zweifel.

Auch der Grönlandswal ist gesellig. Gewöhnlich findet man ihn allerdings nur in kleinen Trupps, von drei oder vier Stück etwa; bei seinen größeren Wanderungen aber schart er sich unter Umstünden zu zahlreichen Herden. So erfuhr Brown von Dr. James Mac Bain, daß vor ungefähr dreißig Jahren eine außerordentliche Menge jener Wale südlich von der Pondsbai wandernd angetroffen wurde. Zu mehreren Hunderten vereinigt zogen die Thiere in ununterbrochenen Schwärmen nordwärts auf demselben Wege, auf welchem wenige Tage später noch größere Herden von Walrossen dahinschwammen. Wie erfahrene Walfänger festgestellt haben, vereinigen sich gewöhnlich Wale von gleichem Alter, so daß also die jüngeren und älteren besondere Trupps bilden. Wie lange solche Vereinigungen aufrecht erhalten bleiben, weiß man nicht.

Die Bewegungen der Thiere sind unregelmäßiger Art, jedoch keineswegs langsam und schwerfällig. »So plump der Leib des Wales auch ist«, sagt Scoresby, »so rasch und geschickt sind seine Bewegungen. Ein Walfisch, welcher, ohne sich zu rühren, auf der Oberfläche ruht, kann in fünf oder sechs Sekunden außer dem Bereiche seiner Verfolger sein. Doch hält so große Schnelligkeit nur wenig Minuten an. Bisweilen fährt er mit solcher Heftigkeit gegen die Oberfläche des Wassers, daß er ganz über dieselbe herausspringt; bisweilen stellt er sich mit dem Kopfe gerade niederwärts, hebt den Schwanz in die Luft und schlägt auf das Wasser mit furchtbarer Gewalt. Das Getöse, welches dabei entsteht, wird bei stillem Wetter in großer Entfernung gehört, und die Kreise verbreiten sich auf eine ansehnliche Weite. Von einer Harpune getroffen, schießt er, wenn auch nur wenige Minuten lang, wie ein Pfeil fort, mit einer Geschwindigkeit, daß er sich bisweilen die Kinnladen durch das Aufstoßen auf den Boden zerbricht.« Nach Brown betrifft letztere Angabe hauptsächlich jüngere Wale, da die älteren ruhiger und fauler zu sein pflegen als jene. Doch sind alle Wale im Stande, weite Strecken mit großer Schnelligkeit zurückzulegen. So wurde ein Wal am Eingange vom Scoresbysund an der Ostküste von Grönland harpunirt und verloren, am anderen Tage jedoch am Eingange des Omenakfjord an der Westküste getödtet und mit Bestimmtheit an der in seinem Leibe steckenden Harpune erkannt: er mußte also das Vorgebirge Farewell umschwommen und eine Strecke von mindestens fünfhundert Kilometer zurückgelegt haben. Ungestört, beispielsweise wenn er sich auf seinen Futterplätzen jagend umhertreibt, durchschwimmt er vier bis fünf Seemeilen in der Stunde. Unter diesen Umständen nähert er sich etwa alle zehn bis fünfzehn Minuten der Oberfläche, verweilt hier zwischen einer und drei Minuten, um zu athmen, und nimmt dann rasch nach einander vier- bis sechsmal Luft ein. Der Strahl, welchen er auswirft, steigt nicht selten bis sechs Meter in die Höhe und kann somit auf eine Entfernung von einer oder anderthalb Seemeilen gesehen werden. Seefahrer vergleichen die Strahlen einer Herde von Walfischen mit den rauchenden Schornsteinen einer Fabrikstadt, lassen aber dabei freilich ihrer Einbildungskraft völlig freien Spielraum. Scoresby gibt an, daß der Wal, auch wenn er auf Nahrung ausgeht, fünfzehn bis zwanzig Minuten, wenn er verwundet, aber sogar eine halbe bis beinahe eine ganze Stunde unter Wasser verweilen könne, und daß ein solcher, welcher etwa vierzig Minuten lang unter Wasser blieb, wahrscheinlich infolge des ungeheueren Wasserdruckes, den er in der Tiefe des Meeres aushalten mußte, ganz erschöpft wieder an die Oberfläche komme. Unter gewöhnlichen Umständen bringt ein alter Wal, laut Brown, freiwillig niemals mehr als eine halbe Stunde unter Wasser zu, und nur bei jungen beobachtet man, daß sie die Athmung etwa drei Viertelstunden unterdrücken. Nach Erzählung einzelner Walfänger und Eskimos sollen Wale tagelang auf dem Grunde seichter Stellen des Meeres liegen können, ohne zu athmen; solchen Angaben ist jedoch nach Browns Erfahrungen in keiner Weise Glauben zu schenken. Auch Brown hat oft erfahren, daß einzelne dieser Thiere tauchten und stundenlang unter Wasser blieben; wenn sie aber dann zur Oberfläche herauf kamen, lebten sie nicht mehr, vielleicht weil sie sich bei ihrem jähen Niedertauchen den Kopf zerschmettert hatten, wenigstens betäubt worden oder erstickt waren. Scammon kennt nur einen einzigen Fall, daß ein alter verwundeter Wal, welcher bis zum Boden herabgetaucht sein mußte, weil er mit schlammbedecktem Kopfe wieder erschien, eine Stunde und zwanzig Minuten unter Wasser verweilt hatte und noch lebend, wenn auch sehr erschöpft, wieder zur Oberfläche empor kam. Die Tiefe, zu welcher sie hinabtauchen, läßt sich nicht genau bestimmen. Viele ziehen, nachdem sie harpunirt worden waren, bei fast senkrechtem Hinabtauchen nur etwa hundert Faden Leine nach sich, andere freilich auch so viel, daß die abgewickelte Länge einer Seemeile gleichkommt; im letzteren Falle schwimmen sie jedoch zweifellos unter einem sehr flachen Winkel nach dem Boden herab.

Ueber die höheren Begabungen des Grönlandwales ist nicht viel zu vermelden. Unter den Sinnen scheinen nur Gesicht und Gefühl ziemlich ausgebildet zu sein; doch nimmt man an, daß die Sinneswerkzeuge, solange das Thier unter Wasser ist, ihm genügende Dienste leisten und nur in der Luft diese versagen. So soll der Wal andere seinesgeichen in erstaunlicher Entfernung wahrnehmen können; über Wasser dagegen soll sein Auge nicht weit reichen. Das Gehör ist so stumpf, daß er, nach Scoresby, einen lauten Schrei, selbst in der Entfernung einer Schiffslänge, nicht vernimmt; dagegen macht ihn bei ruhigem Wetter ein geringes Plätschern im Wasser aufmerksam und spornt ihn zur Flucht an. Ein Vogel, welcher sich ihm auf die Haut setzt, muß sein Entsetzen erregen, weil er dann gewöhnlich mit größter Schnelligkeit in die Tiefe taucht. Vögel erscheinen bloß deshalb auf ihm, um die Unmassen von Schmarotzerthieren, welche sich in seiner Haut eingefressen haben, abzulesen, und das Hacken und das Ausbohren dieser Thiere vermittels des Schnabels mag dem Walfisch nicht eben behagen. Die Oberhaut scheint überhaupt ziemlich empfindlich zu sein. So merkt der Wal Witterungsveränderung im voraus; denn vor jedem Sturme oder Gewitter überfällt ihn Unruhe, und er tobt heftig in den Fluten umher. Unter seinen geistigen Eigenschaften darf vor allem seine Anhänglichkeit an andere seinesgleichen und die auch bei ihm in bemerkenswerthem Grade vorhandene Mutterliebe hervorgehoben werden. Von anderen Anzeichen des Verstandes hat man nicht viel beobachtet, immerhin aber feststellen können, daß Erfahrung selbst die als geistlos verschrienen Wale witzigt.

Soviel mir bekannt, hat man den Walfisch niemals schreien hören; gleichwol dürfte man nicht berechtigt sein, mit Scoresby anzunehmen, daß er gar nicht im Stande wäre, irgend welche Laute hervorzubringen: der Bau seines Kehlkopfes unterscheidet sich wenig oder nicht von dem des Finnfisches, und es läßt sich nicht wohl einsehen, weshalb er nicht ebenso gut wie jener ein Gebrüll ausstoßen könnte.

Bei gutem Wetter hat man auch den Wal während seines Schlafes beobachtet. Er liegt dann wie ein Leichnam auf der Oberfläche des Wassers, ohne sich zu rühren, hebt die Spitze seines Kopfes über die Wellen empor, athmet ruhig, ohne einen Strahl auszuwerfen, und hält sich durch die Brustflossen im Gleichgewichte.

Bei seinen Jagdzügen ebenso wie bei längeren Reisen schwimmt der Wal gewöhnlich gegen den Wind. Seine Nahrung besteht vorzugsweise in kleinen Krebsthieren, namentlich in verschiedenen Arten von Spaltfüßlern und Weichthieren, insbesondere Ruderschnecken, welche auf den olivengrünen Stellen des Meeres massenhaft gefunden werden. Gedachte Stellen werden hervorgerufen durch unschätzbare Mengen von Diatomeen, zwischen denen die genannten Thiere in großer Menge sich bewegen. Abgesehen von kleinen Arten, welche sich zufällig in das weite Maul des Wales verirren und mit hinuntergeschluckt werden, verzehrt dieser schwerlich Fische in erheblicher Menge und in keinem Falle große, da der Durchmesser seiner Speiseröhre höchstens zehn Centimeter beträgt. Die Menge kleiner Seethiere, welche ein Wal zu sich nimmt, um sich zu sättigen, entzieht sich jeder Berechnung. Die Losung ist roth gefärbt.

Ueber die Fortpflanzung des Grönlandwales mangeln noch ausreichende und eingehende Beobachtungen. Nach den übereinstimmenden Berichten der erfahrenen Walfänger, Scoresby's und Browns, fällt die Zeit der Paarung in die Monate Juni, Juli und August. Beide Geschlechter bekunden währenddem lebhafte Erregung und gefallen sich in allen Spielen und Künsten, welche man bei Walen überhaupt beobachtet. Die Paarung selbst geschieht in aufrechter Stellung, wobei beide ihre Brustflossen gegen den Leib des anderen drücken, und das Männchen das Wasser durch heftige Bewegung seines Schwanzes aufbrausen läßt. Die Tragzeit schätzt Brown, im Einklange mit Scoresby und anderen, auf zehn Monate, erklärt auch ausdrücklich die Meinung, daß der Grönlandswal nur alle zwei Jahre gebäre, für irrthümlich, ohne jedoch die Schwierigkeit einer bestimmten Beobachtung hierüber in Abrede zu stellen. In der Regel bringt das Weibchen ein einziges, in seltenen Fällen zwei Junge zur Welt. Die Geburt erfolgt im März oder April; in letzterem Monate erlegte ein Walfänger einen Jungen mit noch anhängender Nabelschnur. Das Junge saugt lange Zeit, vielleicht ein ganzes Jahr, und zwar ganz in der bereits beschriebenen Weise, indem sich die Alte etwas auf die Seite neigt, um ihm die Zitze zu bieten. Nach Scammon ist die Größe des neugeborenen Jungen sehr verschieden: durchschnittlich mag der zur Welt kommende Säugling eine Länge von drei bis fünf Meter erlangt haben. Das Wachsthum geht außerordentlich rasch vor sich, so daß das Junge bereits während seiner Saugzeit eine Länge von mindestens sechs Meter bei einem Umfange von vier Meter und ein Gewicht von sechstausend Kilogramm erreichen kann. Nach den übereinstimmenden Beobachtungen aller Berichterstatter liebt die Mutter ihr Junges in hingebender Weise. Man fängt letzteres, welches die Gefahr nicht kennt, mit leichter Mühe, hauptsächlich zum Zwecke, die alte herbeizulocken. Sie kommt dann auch gleich dem verwundeten Kinde zu Hülfe, steigt mit ihm an die Oberfläche, um zu athmen, treibt es an, fortzuschwimmen, sucht ihm auf der Flucht behülflich zu sein, indem sie es unter ihre Flossen nimmt, und verläßt es selten, so lange es noch lebt. Dann ist es gefährlich, ihr sich zu nähern. Aus Angst für die Erhaltung ihres Kindes setzt sie alle Rücksichten bei Seite, fährt mitten in die Feinde und bleibt um ihr Junges, wenn sie schon von mehreren Harpunen getroffen ist.

Eine der genaueren Schilderung würdige Beobachtung führt Fitzinger nach einer mir unbekannten Quelle an. »Bei einem jungen harpunirten Walfisch erschien die Mutter augenblicklich, ungeachtet der Nähe des Bootes, von welchem aus die Harpune geworfen worden war, ergriff das Junge mit einer ihrer Brustflossen und riß es mit ausdauernder Gewalt und Schnelligkeit mit sich fort. Bald kam sie aber wieder empor, schoß wüthend hin und her, hielt inne oder änderte auch plötzlich die Richtung und gab alle Zeichen der höchsten Angst deutlich zu erkennen. So fuhr sie eine Zeitlang fort, beständig von den Booten bedrängt; endlich kam eins von diesen so nahe, daß eine Harpune nach ihr geworfen werden konnte: sie traf zwar, blieb jedoch nicht stecken. Eine zweite wurde geworfen; doch auch diese drang nicht ein, und erst die dritte blieb im Leibe fest. Trotz der erhaltenen Verwundungen, versuchte die Alte nicht, zu entfliehen, ließ auch die anderen Boote nahe kommen, und bot somit den übrigen Verfolgern Gelegenheit, ihr drei Harpunen in den Leib zu schleudern. Nach einer Stunde war sie getödtet.«

Solche Beweise der edelsten Mutterliebe rühren den Walfänger nicht im geringsten, weil derselbe einzig und allein seinen Vortheil im Auge behält und diesem wie der Robbenschläger jedes menschliche Gefühl aufopfert. Ueber den Fang selbst brauche ich nach dem vorhergegangenen mich nicht weiter auszulassen. Er geschieht in der allgemein bekannten und von mir auch genügend geschilderten Art und Weise. Der Nutzen des erlegten Thieres ist sehr bedeutend; ein Walfisch von 18 Meter Länge und einem Gewichte von 70,000 Kilogr. gibt etwa 30,000 Kilogr. Speck, aus welchem man 24,000 Kilogr. Thran gewinnt, und annähernd 1600 Kilogr. Fischbein. Da 1000 Kilogr. Thran gegenwärtig zwischen sechzig bis achzig Mark, die Tonne Fischbein mindestens drei- bis viertausend Mark werthet, ergibt sich der bedeutende Gewinn, welchen ein glücklicher Walfang gewährt. Nachdem man den getödteten Wal seiner Barten und seines Speckes beraubt hat, läßt man den Leichnam schwimmen, da das Fleisch in der Regel von Europäern nicht gegessen wird. Als ungenießbar darf man es nicht bezeichnen, und französische Schiffsköche haben es, laut Brown, sehr wohl zu verwenden gewußt. Die hochnordischen Völkerschaften essen es ohne Bedenken, verzehren auch den Speck und trinken selbst den Thran mit einer gewissen Leidenschaft. Hier und da benutzt man vielleicht noch die Rippen, um daraus Hütten zu bauen, oder die kleineren öldurchtränkten Knochen zur Feuerung.

Unbedrängt von Menschen, erreicht der Grönlandswal wahrscheinlich ein sehr hohes Alter. Diejenigen, welche man als Leichen auf den Wellen treibend findet, sind in der Regel harpunirt worden und an ihren Wunden erlegen; nicht wenige aber werden später gefangen, welche das in ihrem Specke eingebettete Eisen, mehrerer Wurfspieße, ohne ersichtlichen Schaden jahrelang mit sich geschleppt haben mögen. Außer dem Menschen greift den lebenden Walfisch wahrscheinlich einzig und allein der furchtbare Schwertfisch an. Mehrere Haiarten füllen sich den Bauch mit Fleischstücken getödteter Wale, wagen es aber wohl kaum, die lebenden anzufallen. Zwar erzählt man, daß insbesondere der Drescherhai den Walfisch oft hart bedränge, weil er ihn in Scharen verfolge und durch furchtbare Schläge mit seiner mächtigen Schwanzflosse bis zur Bewußtlosigkeit ermatte; es scheint jedoch, als ob man diesen Raubfisch mit dem erwähnten Butskopf verwechselt und dessen Rückenfinne für die Schwanzflosse des Haies angesehen hat. Todte Wale werden allerdings oft von Dutzenden größerer Haie umringt und binnen kurzer Frist zerrissen; Seeleute aber glauben noch heute steif und fest, daß der Drescherhai die Fleischstücke, welche er verschlingt, nicht mit dem Maule abreiße, sondern mit seiner langen Schwanzflosse abschneide. In hohem Grade lästig mögen dem Grönlandswale verschiedene zu den Krebsen gehörige Schmarotzer werden, welche sich auf seinem Leibe festsetzen. Die sogenannte Walfischlaus, ein Flohkrebs, bürgert sich oft zu Hunderttausenden auf ihm ein und zerfrißt ihm den Rücken so, daß man vermuthen möchte, eine bösartige Krankheit habe ihn befallen. Auch Meereicheln bedecken ihn nicht selten in großer Menge und bilden wieder für mancherlei Seepflanzen geeignete Anhaltspunkte, so daß es Wale gibt, welche eine ganze Welt von Thieren mit sich herumtragen müssen.

Obgleich sich eine stetige Abnahme der Walfische nicht in Abrede stellen läßt, darf man doch wohl kaum annehmen, daß er in geraumer Zeit ausgerottet werden könnte. Seine unwirtliche Heimat bildet ihm noch immer allen Schiffen unnahbare Zufluchtsstellen in Menge und bewahrt ihn vor dem ihm sonst sicheren Schicksale: ausgelöscht zu werden aus der Reihe der Lebendigen.

Druck vom Bibliographischen Institut in Leipzig.