|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Wale zerfallen naturgemäß in zwei Hauptgruppen, welche man mit Fug und Recht als Unterordnungen bezeichnen darf: in die Zahn- und Bartenwale. Bei ersteren ( Denticete) finden sich in beiden oder mindestens in einem Kiefer Zähne, welche nicht gewechselt werden, bei einzelnen jedoch zum Theil oder gänzlich ausfallen können. Dieses Merkmal genügt, um sie in allen Fällen von den Bartenwalen zu unterscheiden.

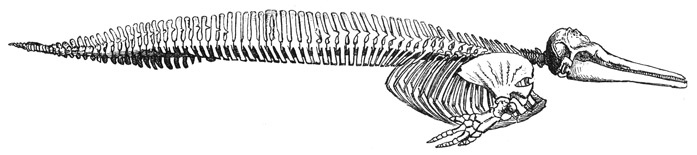

Die erste Familie umfaßt die Delfine ( Delphinida), mittelgroße oder kleine Wale, bei denen beide Kiefern in ihrer ganzen Länge oder in einem Theile derselben mit fast gleichartig gebildeten, mehr oder weniger kegelförmigen Zähnen besetzt sind, und deren Nasenlöcher in der Regel nur in einem einzigen querliegenden, halbmondförmigen mit den Spitzen nach vorn gerichteten Spritzloche münden. Der Leib ist regelmäßig gestreckt, der Kopf verhältnismäßig klein, der Schnauzentheil desselben oft vorgezogen und zugespitzt, eine Rückenflosse gewöhnlich vorhanden. Am Geripp sind bemerkenswerth die Ungleichmäßigkeit des im ganzen pyramidenförmigen Schädels, dessen rechte Seite an der hinteren Schädelwand und dessen linke Seite im Schnauzentheile mehr als die entgegengesetzte entwickelt ist, die unter dem Oberkieferbeine verborgenen Stirnbeine, die oft verwachsenden Hals- und die große Anzahl der übrigen Wirbel, der regelrechte Bau der Vorderglieder, welche aus je fünf Handwurzel- und Mittelhandknochen, auch ebensovielen drei- bis elfgliederigen Fingern bestehen, unter den Weichtheilen die außerordentlich weite Speiseröhre, der dreifach getheilte Magen, der zwölfmal körperlange Darm etc.

Geripp des Delfins. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Die Delfine beleben alle Meere der Erde und sind die einzigen Wale, welche weit in den Flüssen emporsteigen, ja selbst ihre ganze Lebenszeit in ihnen und in den Seen, welche mit jenen zusammenhängen, verbringen. Sie wandern wie die Wale von Norden nach Süden oder von Westen nach Osten und umgekehrt. Alle sind im hohen Grade gesellig; manche schlagen sich in sehr starke Scharen, welche dann tage- und wochenlang mit einander im Meere hin- und herstreifen. Kleinere Arten vereinigen sich hierbei wohl auch mit Verwandten zu Trupps, welche vielleicht wochenlang gemeinschaftlich jagen und dabei, dem Anscheine nach, von einem Mitgliede der Gesellschaft geleitet werden. Die Lebhaftigkeit aller Delfine, ihre geringe Scheu vor dem Menschen und ihre Spiele haben sie schon seit uralter Zeit Schiffern und Dichtern befreundet.

Fast alle Delfine schwimmen mit außerordentlicher Gewandtheit und Schnelligkeit und sind deshalb zum Fischfange im hohen Grade befähigt. Gerade sie gehören zu den furchtbarsten Räubern des Meeres; sie wagen sich selbst an den ungeheueren Walfisch und wissen diesen, Dank ihrer Ausdauer, wirklich zu bewältigen. Ihre Hauptnahrung bilden Kopffüßler, Weich-, Krusten- und Strahlenthiere; einzelne sollen aber auch Seetange und Baumfrüchte zu sich nehmen und diese sogar von den Bäumen, welche sich über das Wasser neigen, abpflücken. Gefräßig, raubgierig und grausam sind sie alle. Was genießbar ist, erscheint ihnen als gute Beute; sie verschmähen nicht einmal die Jungen ihrer eigenen Art oder ihrer nächsten Verwandten. Unter sich bethätigen sie innige Anhänglichkeit; sobald aber einer von ihnen getödtet worden ist, fallen sie wie die Wölfe über den Leichnam her, zerreißen ihn in Stücke und fressen ihn auf. Zur Paarungszeit streiten die Männchen um den Besitz des Weibchens, und ein etwa im Kampfe getödteter Nebenbuhler wird wahrscheinlich ebenfalls verzehrt. Die Weibchen werfen nach einer Tragzeit von etwa zehn Monaten ein oder zwei Junge, säugen diese lange, behandeln sie mit der größten Sorgfalt und beschützen und vertheidigen sie bei Gefahr. Man nimmt an, daß die Jungen nur langsam wachsen, aber ein hohes Alter erreichen.

Alle Delfine werden von dem Menschen ungleich weniger verfolgt als die übrigen Wale. Ihre schlimmsten Feinde sind ihre eigenen Familienglieder; aber mehr noch, als irgend welches Raubthier wird ihnen ihr Ungestüm verderblich. Sie verfolgen mit solcher Gier ihre Beute, daß sie oft durch diese auf den verrätherischen Strand gezogen werden, gänzlich außer Fahrwasser gerathen und scharenweise auf dem Trockenen verkommen müssen. Zuweilen finden die Fischer Dutzende von ihnen am Strande liegen. Im Todeskampfe lassen sie ihre Stimme vernehmen: ein schauerliches Stöhnen und Aechzen, welches bei einigen von reichlichen Thränengüssen begleitet wird.

Der Mensch gewinnt von vielen Arten einen erheblichen Nutzen; denn fast alle Theile des Leibes finden Verwendung. Man ißt das Fleisch, das Fett und die edleren Eingeweide, benutzt Haut und Gedärme und schmilzt aus ihrem Specke einen sehr gesuchten, feinen Thran.

Wir können uns auf die Schilderung der bekanntesten und wichtigsten Arten dieser reichhaltigsten Familie der ganzen Ordnung beschränken, weil alle Delfine in ihrem Wesen und Gebaren, ihren Sitten und Gewohnheiten große Uebereinstimmung zeigen.

In der Unterfamilie der Butsköpfe ( Phocaeina) vereinigt Gray die Arten mit vorn abgerundetem Kopfe, an welchem der Schnauzentheil des Schädels kaum so lang wie der Gehirntheil ist, und seitlich und ziemlich hoch angesetzten Brustflossen.

Unter den nicht gerade zahlreichen Arten, aus denen diese Familie besteht, darf der schon seit den ältesten Zeiten bekannte und seiner Bösartigkeit halber berüchtigte Schwertfisch, Vertreter der gleichnamigen Sippe ( Orca), obenan gestellt werden. Das am meisten in die Augen springende Merkmal der von ihm und einigen, in allem wesentlichen mit ihm übereinstimmenden Arten gebildeten Gruppe ist die außerordentlich verlängerte, aufrecht stehende Rückenflosse, welche nicht mit Unrecht einem Schwerte oder einem Säbel verglichen wird. Der Leib ist kräftig, der Kopf kurz, die Stirn schräg ansteigend, die Schnauze ziemlich breit, kurz, stumpf zugespitzt und nicht scharf gegen die Stirn geschieden, der Oberkiefer wagerecht über die Augenhöhlen ausgebreitet, das furchtbare Gebiß mit wenigen, aber sehr kräftigen Zähnen ausgerüstet.

Der Schwertfisch oder Butskopf ( Orca gladiator, Delphinus orca, gladiator, grampus und Duhamelii, Phocaena und Orcinus orca) kann eine Länge von 9 Meter erreichen, bleibt jedoch meist erheblich hinter diesen Maßen zurück, indem er durchschnittlich kaum über 5 bis 6 Meter lang wird. Dieser Länge entsprechen reichlich 60 Centim. lange und 15 Centim. breite Brustflossen, eine etwa anderthalb Meter breite Schwanzfinne und eine kaum weniger lange Rückenfinne. Der Kopf ist im Verhältnisse zur Größe des Thieres klein, der Scheitel etwas eingebuchtet, die auf ihrer Oberseite flache, auf ihrer Vorderseite schwach gewölbte Stirne gegen die ziemlich breite, kurze und niedrige Schnauze stumpf abgerundet, das kleine, langgeschlitzte Auge nicht weit hinter der Mundspalte und wenig höher als dieselbe, das äußerst kleine Ohr hinter den Augen und fast in der Mitte zwischen diesen und den Brustfinnen, das halbmondförmige Spritzloch über und hinter den Augen gelegen, der Hals nicht abgesetzt, der Leib spindelförmig gestreckt, auf der Rückenseite nur wenig, seitlich und unten stärker gewölbt, der Schwanz, dessen Länge fast den dritten Theil der Gesammtlänge einnimmt, gegen das Ende hin seitlich zusammengedrückt und oben und unten scharf gekielt, die verhältnismäßig kurze und breite Brustfinne etwa im ersten Viertel des Leibes seitlich und ziemlich tief unten angesetzt, an ihrer Einlenkungsstelle verschmälert, an der Spitze abgerundet, die etwas hinter dem ersten Drittel der Länge wurzelnde Rückenfinne sensenförmig und mit der Spitze oft seitlich umgebogen, die große Schwanzflosse zweilappig, in der Mitte eingebuchtet und an den Enden in Spitzen vorgezogen, die Haut vollkommen glatt und glänzend. Die Färbung scheint vielfach abzuändern. Ein mehr oder minder dunkles Schwarz erstreckt sich über den größten Theil der Oberseite, ein ziemlich reines Weiß über die Unterseite, mit Ausnahme der Schnauzen- und Schwanzspitze; beide Farbenfelder sind zwar scharf begrenzt, jedoch bei den verschiedenen Stücken nicht übereinstimmend vertheilt. Hinter dem Auge steht in der Regel ein länglicher, weißer Fleck; ein von oben gesehen halbmondförmiger schmutzigbläulicher oder purpurfarbener Streifen zieht sich vom hinteren Rande der Rückenflosse aus nach vorn herab, kann jedoch auch gänzlich fehlen.

Es scheint, daß der Schwertfisch in früheren Zeiten verbreiteter war als gegenwärtig. Die römischen Naturforscher geben auch das Mittelmeer als seine Heimat an. Unter Tiberius, erzählt Plinius, strandeten einmal gegen dreihundert Wale, Elefantenwale und Widderwale, bei denen die weißen Flecken wie Hörner aussahen. Dem fügt Aelian hinzu, daß der Widderwal die Stirne mit einer weißen Binde geziert habe, welche aussehe wie das Diadem eines makedonischen Königs. Bei Corsica und Sardinien gäbe es viele dergleichen Thiere.

In der Neuzeit hat man von seinem Vorkommen im Mittelmeere nichts mehr vernommen. Er bewohnt das nördliche Atlantische, das Eismeer und vielleicht das nördliche Stille Meer, schwärmt jedoch regelmäßig bis zu den Küsten Englands, Frankreichs und Deutschlands hinab. Auffallenderweise erscheint er nicht in den Winter-, sondern in den Sommermonaten in den südlicheren Gewässern, indem er im Mai anzukommen und im Spätherbste zu verschwinden pflegt. Nach Tilesius sieht man ihn im Nordmeere gewöhnlich zu fünf und fünf, wie einen Trupp Soldaten, Kopf und Schwanz nach unten gekrümmt, die Rückenflosse wie ein Säbel aus dem Wasser hervorstehend, äußerst schnell dahinschwimmen und wachsamen Auges das Meer absuchen; nach Lösche vereinigen sich mindesten ihrer vier und niemals mehr als ihrer zehn. Sie sind nirgends häufig, finden sich aber ebensowohl inmitten der Weltmeere wie nahe an den Küsten, dringen hier auch nicht selten in Buchten ein oder steigen selbst weit in den Flüssen empor. Schwimmen sie in bewegter See, so sieht es aus, als ob ihnen die aufrechte Haltung der hohen Rückenfinne viel Beschwerden verursache, weil dieselbe zu dem schlanken Leibe in keinem Verhältnisse zu stehen scheint und schwerfällig hin- und herschwankt; der erste Eindruck aber verschwindet gänzlich bei genauerer Beobachtung. »Sieht man diese Mörder«, sagt Lösche, »in der ihnen eigentümlichen Schwimmweise durch das Wasser streichen oder bei hochgehender See in schön gerundeter Bewegung Welle auf und ab eilen, so stellt man unwillkürlich Vergleiche mit dem kunstvollen Fluge der Schwalben an, Vergleiche, welche durch die eigentümliche Art der Farbenvertheilung nur an Berechtigung gewinnen. Jedenfalls muß man unter allen Walen gerade ihnen den Preis der Schönheit zuerkennen. Sie halten sich gewöhnlich sehr lange unter Wasser auf, verweilen ungefähr fünf Minuten an der Oberfläche und blasen drei- bis zehnmal kurz und scharf einen einfachen, dünnen und niedrigen Strahl. Doch bleiben sie nicht während der ganzen Zeit mit dem Obertheile des Kopfes und Rückens über Wasser, sondern »runden«, wie es die echten Delfine thun, indem sie nach jedem einmaligen Blasen untertauchen, dicht unter der Oberfläche hinziehen, wieder einen Augenblick erscheinen, um zu blasen etc., bis sie endlich in schräger Richtung in die Tiefe gehen.«

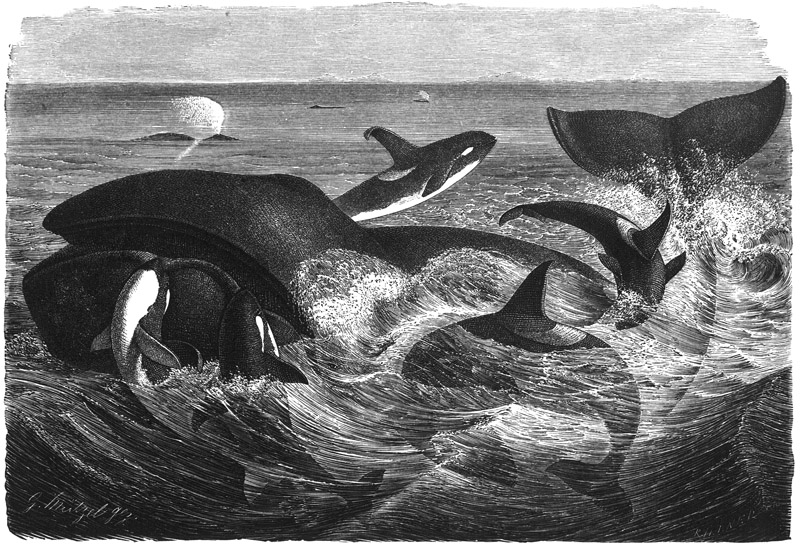

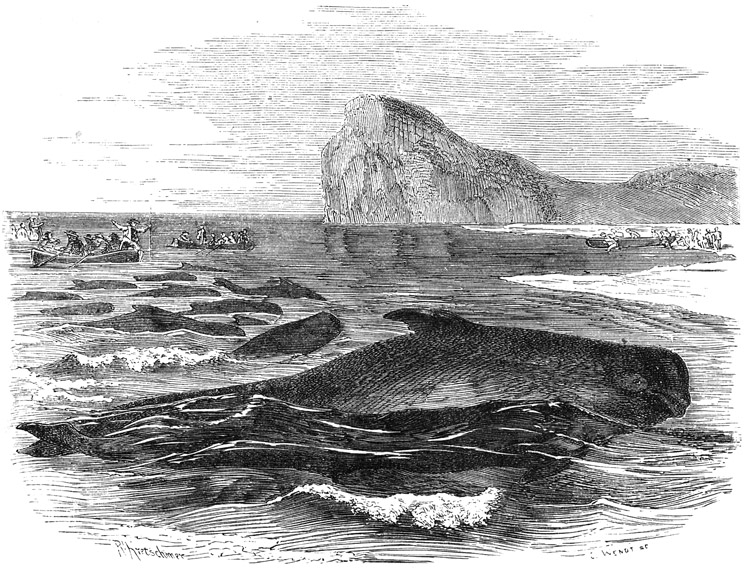

Ihre Jagd gilt nicht bloß kleineren Fischen, sondern auch den Riesen des Meeres; denn sie sind nicht nur die größten, sondern auch die muthigsten, raubsüchtigsten, gefräßigsten, blutdürstigsten und deshalb gefürchtetsten aller Delfine. Schon Plinius sagt: »Der Widderwal wüthet wie ein Räuber; bald versteckt er sich in dem Schatten großer Schiffe, welche vor Anker liegen, und lauert, bis jemandem die Lust ankommt, zu baden, bald steckt er den Kopf aus dem Wasser und sieht sich nach Fischerkähnen um, schwimmt sodann heimlich hinzu und wirft sie um«. Die neueren Beobachter vervollständigen nur die Berichte der Alten. Rondelet bemerkt, daß der Schwertfisch die Walfische verfolge und sie beiße, bis »sie schreien, wie ein gehetzter Ochse«. Deshalb bitten die Fischer, welche nach der Neuen Welt segeln, die dortigen Barbaren, daß sie den Orken nichts thun mögen, weil sie mit deren Hülfe die Walfische, Robben und andere Ungeheuer leichter fangen können; »denn die Orken zwingen die genannten Thiere, die Tiefe zu verlassen und an den Strand zu ziehen, wo es dem Fischer leicht wird, sie mit Pfeil und Wurfspießen umzubringen«. Nach Anderson werden die Thiere in Neuengland »Walfischmörder« genannt. Die Grönlandsfahrer sehen sie oft bei Spitzbergen und in der Davisstraße. Mehrere von ihnen fallen den Walfisch an, ängstigen ihn und reißen mit ihrem furchtbaren Gebisse ganze Stücke aus seinem Leibe, wodurch er dermaßen entsetzt und abgemattet wird, daß er die Zunge herausreckt. Um diese ist es den Mordfischen am meisten zu thun; denn sowie er den Rachen aufsperrt, reißen sie ihm die Zunge heraus. Daher kommt es, daß die Fänger dann und wann einen todten Walfisch antreffen, welcher die Zunge verloren hat und davon gestorben ist. Pontoppidan beschreibt den Schwertwal unter dem Namen Speckhauer. »Ihrer zehn oder mehrere beißen sich in den Seiten des Walfisches so fest ein, daß sie daran wohl eine Stunde lang hängen und nicht eher loslassen, als bis sie einen Klumpen Speck von der Länge einer Elle herausgerissen haben. Unter ihrem Angriffe brüllt der Walfisch jämmerlich, springt wohl auch manchmal klafterhoch übers Wasser in die Höhe; dann sieht man, daß sein Bauch ebenfalls von diesen seinen Feinden besetzt ist. Zuweilen tummeln sich diese so lange um ihr Schlachtopfer herum, bis sie es fast gänzlich abgehäutet und ihm den Speck abgerissen haben. Die Fischer finden dann zu ihrem Vortheile eine Menge Speck im Meere; denn die »Speckhauer« selbst fressen davon nichts, sondern haben bloß ihre Lust daran, den großen Fisch zu plagen.«

»Es ist dieses Thier«, bestätigt der gewissenhafte Steller, »ein abgesagter Feind vom Walfische und stellt diesem Tag und Nacht nach. Verbirgt er sich in einer Bucht am Lande, so lauern sie auf ihn, bis noch mehrere herzukommen, alsdann führen sie solchen in der Mitte wie einen Gefangenen unter entsetzlichem Aechzen und Stöhnen nach der See, wo sie sich untertauchen und ihn mit ihrem schrecklichen Gebisse und Zähnen anfallen, und hat man niemals an den ausgeworfenen Walfischen wahrgenommen, daß etwas von ihnen gefressen worden, daß also dieses eine Naturfeindschaft ist.« Wie sonst noch aus der Steller'schen Beschreibung hervorgeht, glaubte man früher, daß der Schwertfisch in der Rückenfinne die Hauptwaffe besäße. »Doch solches«, bemerkt unser Gewährsmann, »ist falsch, weil dieselbe, ungeachtet sie zwei Ellen hoch und sehr spitzig, auch in der See wie ein schneidiges Horn oder Knochen anzusehen, doch weich ist, aus lauter Fett besteht und überdies, um zu verwunden, nicht einen einzigen Knochen hat.« Steller ist es auch, welcher die Angabe des Plinius bestätigt. »Alle diejenigen«, sagt er, »welche in der See fischen, fürchten sich ungemein vor diesem Thiere, weil solches, wenn man ihm zu nahe kommt oder es mit einem Pfeile verwundet, die Boote umwirft. Dahero bekommt es, wo es entgegenkommt, Geschenke und wird mit einem besonderen Spruche persuadirt, daß es gute Freundschaft halten und keinen Schaden zufügen wolle.«

Schwertfisch und Grönlandswal

Kein einziger der vorerwähnten Berichterstatter scheint gefabelt oder auch nur übertrieben, jeder vielmehr die Wahrheit, wenn auch nicht alle Wahrheit gesagt zu haben. Jedenfalls verdient der Schwertfisch die ihm von Linné beigelegte Bezeichnung »Tyrann oder Peiniger der Walfische und Robben« vollständig und wetteifert nicht allein, sondern übertrifft sogar jeden Hai, jedes Raubthier der See überhaupt. Wo er sich zeigt, ist er der Schrecken aller von ihm bedrohten Geschöpfe; wo er auftritt, verlassen diese, falls sie es vermögen, die Gewässer. Keineswegs an seine hochnordische Heimat gebunden, durchschweift dieses furchtbare, ebenso schnelle und gewandte wie stürmische, gefräßige, grausame und blutgierige Thier weite Meeresstrecken, überall Tod und Verderben bereitend. So lange ein Trupp der Mordfische sich auf der Jagd befindet, eilt er ohne Aufenthalt seines Weges dahin; gesättigt aber gefällt er sich in wilden Spielen, indem jeder einzelne abwechselnd auf- und niedertaucht, sich dreht und wendet, oft auch mit mächtigem Satze über das Wasser emporspringt oder sonstige Gaukelei treibt, dabei aber immer noch seinen Weg so rasch fortsetzt, daß die ganze Gesellschaft bald dem Auge entschwindet. Kein einziger Delfin ist im Stande, mit dem Schwertfische an Schnelligkeit zu wetteifern. Seine ungeheuere Gefräßigkeit nöthigt ihn oft, nahe der Küste sich aufzuhalten, wo er insbesondere die von Fischen wimmelnden Flußmündungen aufzusuchen pflegt; bei Verfolgung größerer Beute aber schwimmt er auch meilenweit in das hohe Meer hinaus und meidet auf Tage, vielleicht auf Wochen die Nähe des Landes. Wo immer Grönlandswale, Weißwale und Seehunde sich finden, wird man, laut Brown, diesen ihren rastlosen Feind niemals vermissen. Der Weißwal wie der Seehund stürzen bei seinem Anblicke angsterfüllt der Küste zu, ersterer in der Regel zu seinem Verderben, der letztere keineswegs immer zu seiner Rettung. Alle Walfänger hassen seinen Anblick; denn seine Ankunft ist das Zeichen, daß jeder Wal den von ihm bejagten Theil der See meidet, sei es auch, daß er sich zwischen dem Eise verbergen müsse, um der ihm drohenden Verfolgung zu entgehen. »Im Jahre 1827«, erzählt Holböll, »war ich Augenzeuge einer blutigen Schlächterei, welche dieses raubwüthige Thier verursachte. Eine große Herde Weißwale war in der Nachbarschaft von Gotteshafen auf Grönland von ihrem blutdürstigen Feinde verfolgt und in eine Bucht getrieben worden, aus welcher jene keinen Ausweg fanden. Hier rissen die Schwertfische die unglücklichen Belugas buchstäblich in Fetzen. Sie tödteten viel mehr Weißwale, als sie zu verzehren im Stande waren, so daß die Grönländer, abgesehen von ihrer eigenen Beute, noch einen erheblichen Antheil von der des Schwertfisches gewinnen konnten.« Was die Robben thun, um sich vor letzterem, ihrem furchtbarsten Feinde, zu retten, ist bereits (S. 629) erwähnt worden. In vielen Fällen wenden sie alle Mittel vergebens an; die Anstrengung und vielleicht mehr noch die Todesangst, welche sie ausstehen, lähmt ihre Kräfte: der mordsüchtige Delfin erreicht sie, packt sie mit seinen zähnestarrenden Kiefern, erhebt sich mit ihnen über die Oberfläche des Wassers, schüttelt sie, wie eine Katze die Maus, zermalmt und verschlingt sie. Und nicht mit einer Beute begnügt sich das gefräßige Ungeheuer, sondern bis zum Platzen, buchstäblich bis zum Ersticken, füllt es mit ihnen und anderen Thieren seinen nimmersatten Schlund. Eschricht entnahm dem Magen eines fünf Meter langen Schwertfisches dreizehn Meerschweine und vierzehn Robben, dem Rachen aber den fünfzehnten Seehund, an welchem das Ungethüm erstickt war. Auch Scammon fand den Magen eines von ihm erlegten Schwertfisches mit jungen Seehunden angefüllt und konnte beobachten, daß selbst die größten Seelöwen es vermeiden, mit jenem zusammenzutreffen, vielmehr, so lange Butsköpfe sich zeigen, auf den sicheren Felsen verweilen. Mit ebenso unbeschränkter Gier stürzt sich der Schwertfisch auch auf den Grönlandswal. »Gelegentlich«, sagt Brown, »findet man mehr oder minder große Stücke von Fischbeinplatten im Meere schwimmen, welche, aller Vermuthung nach, nur vom Schwertfische abgerissen worden sein können und wahrscheinlich zu der Erzählung Veranlassung gegeben haben, daß der gefürchtete Delfin es namentlich auf die Zunge des Walfisches abgesehen habe.« Ob letzteres wirklich begründet ist, steht dahin; wahr aber scheinen alle Erzählungen zu sein, welche von Angriffen der Schwertfische auf Grönlands- und andere große Wale berichten. Drei oder vier solche Ungeheuer werfen sich ohne Bedenken selbst auf den größten Bartenwal, welcher bei Wahrnehmung seiner furchtbarsten Feinde geradezu von Furcht gelähmt zu sein scheint und zuweilen kaum sich anstrengt, ihnen zu entgehen. »Der Angriff dieser Wölfe des Weltmeeres«, sagt Scammon, »auf eine so riesenhafte Beute erinnert an den von einer Meute gehetzten und niedergerissenen Hirsch. Einige hängen sich an das Haupt des Wales, andere fallen von unten über ihn her, während mehrere ihn bei den Lippen packen und unter Wasser halten oder ihm, wenn er den gewaltigen Rachen aufreißt, die Zunge zerfetzen. Im Frühlinge des Jahres 1858 wurde ich Augenzeuge eines solchen, von drei Schwertfischen auf einen weiblichen Grauwal und sein Junges ausgeführten Angriffes. Das Junge hatte bereits die dreifache Größe des stärksten Butskopfes erreicht und lag wenigstens eine Stunde mit den dreien im Kampfe. Die grimmigen Thiere stürzten sich abwechselnd auf die Alte und ihr Junges und tödteten endlich das letztere, worauf es auf den Grund des etwa fünf Faden tiefen Wassers herabsank. In Verlaufe des Kampfes wurde auch die Kraft der Mutter fast erschöpft, da sie verschiedene tiefe Wunden in der Brust und an den Lippen erlitten hatte. Sobald aber das Junge erlegen war, tauchten die Schwertfische in die Tiefe, um hier große Fleischstücke loszureißen, dieselben im Maule bis zur Oberfläche des Wassers emporzubringen und zu verschlingen. Während sie so sich sättigten, entrann die geängstigte Walmutter, jedoch nicht ohne einen langen Streifen blutgetränkten Wassers hinter sich zu lassen.« Wie dieser erfahrene Seemann und Walfischfänger fernerhin berichtet, hat man beobachtet, daß Schwertfische bei harpunirten Walen sich eingefunden und ungeachtet aller Abwehr seitens der Walfischfänger ihre oder richtiger jener Beute unter Wasser gezogen haben. Nach so vielen und übereinstimmenden Berichten läßt sich kaum an der Wahrheit derselben zweifeln, auch wenn man, mit Lösche, den allgemeinen, zu Uebertreibungen reizenden Haß der Seeleute und ihre gestaltungstüchtige Einbildungskraft gebührend in Betracht zieht. Uebrigens fand auch die Bemannung des Schiffes, auf welchem Lösche beobachtete. einmal einen frisch getödteten Nordwal auf, welchem die linke Unterlippe und der größte Theil der Zunge fehlte, welcher aber sonst keine Verwundung zeigte. »Seit einigen Tagen hatten wir Mörder gesehen, und mußten diese unter solchen Umständen für die Thäter halten.« Wahrscheinlich verschonen die furchtbaren Thiere keinen ihrer Verwandten, mit alleiniger Ausnahme des Potwales. In den Augen der Möven und anderen fischfressenden Seevögel sind sie willkommene Erscheinungen, weil bei den durch sie verursachten Schlächtereien immer etwas für jene abfällt. Nach Scammons Beobachtungen unterscheiden alle Möven die Butsköpfe sehr wohl von anderen Delfinen und begleiten sie so viel wie möglich fliegend auf weithin, in der Hoffnung, durch sie zu reicher Beute zu gelangen.

Ueber die Fortpflanzung der entsetzlichen Räuber fehlen uns zur Zeit noch alle Nachrichten. Man weiß nicht einmal, wann die Weibchen ihre Jungen zur Welt bringen.

Obgleich der Schwertfisch, wie Steller sagt, fast gar kein Fleisch besitzt, sondern aus lauter flüssigem Fette besteht, wird doch nirgends regelmäßig auf ihn gejagt. Dies erklärt sich, laut Scammon, ebensowohl daraus, daß dieser Wal wegen seiner verschiedenartigen und unregelmäßigen Bewegungen jede Verfolgung erschwert, wie aus dem geringen Nutzen, welchen er, als eines der magersten Glieder seiner Familie, nach seinem Tode gewährt. Einzelne fängt man zuweilen in Flüssen. So kennt man drei Beispiele, daß Schwertfische in der Themse harpunirt wurden. Banks, welcher beim Fang des einen zugegen war, erzählt, daß der bereits mit drei Harpunen bespickte Schwertfisch das Fischerboot zweimal von Blackwall bis Greenwich und einmal bis Deptford mit sich nahm. Er durchschwamm den Strom, als er schon sehr schwer verwundet war, noch immer mit einer Schnelligkeit von acht Seemeilen in der Stunde, und behielt seine volle Kraft lange bei, obgleich er bei jedem Auftauchen eine neue Wunde erhielt. Niemand wagte, so lange er am Leben war, ihm sich zu nähern. Von einem anderen Schwertfische, welcher auf den Strand gerathen war, wird berichtet, daß die Fischer, welche ihn auffanden, viele Mühe hatten, ihn mit langen Messern und scharfen Ruderstangen zu tödten. Im Todeskampfe gab er seinen Schmerz durch klägliches Aechzen und Stöhnen zu erkennen. Erst im Jahre 1841 wurde die genaue Beschreibung des Schwertfisches entworfen. Bei dem holländischen Dorfe Wyk op Zee strandete ein fünf Meter langes Weibchen und gab einem tüchtigen Naturforscher Gelegenheit, es zu beobachten. Als dieser es zuerst sah, prangte es noch in einem eigenthümlichen Farbenglanze. Das Schwarz spielte in allen Farben des Regenbogens, und das Weiß glich an Reinheit und Glanz dem Porzellan. Aber schon nach wenigen Tagen war von dem Farbenschimmer nichts mehr zu sehen; die oberste Haut trennte sich nach und nach ab, und nach Verlauf einer Woche war das Thier durch die eingetretene Fäulnis gänzlich verstümmelt und entstellt. Jetzt wurde es versteigert. Es fanden sich viele Kauflustige ein, und einer erstand es für die Summe von 140 Gulden. Der gute Mann hatte sich verrechnet; denn er gewann bloß 40 Gulden aus dem Thrane und nicht mehr aus dem Gerippe, welches dem reichen Museum zu Leyden zu ganz besonderer Zierde gereicht.

Der Schwertfisch ist ein so auffallender und beachtenswerther Delfin, daß alle Völkerschaften, welche mit ihm zu thun haben, ihm auch einen besonderen Namen beilegten. Die meisten dieser Namen bedeuten Todtschläger oder Mörder. So nennen ihn die Nordamerikaner »Killer«, die Engländer »Thrasher«, die Norweger »Speckhugger«, »Hvalhund« und »Springer«. Bei den Schweden heißt er »Opara«, bei den Dänen »Ornswin«, bei den Portugiesen und Spaniern »Orca«, bei den Franzosen »Epaular« oder »Orque« und bei den Russen »Kossakta« etc.

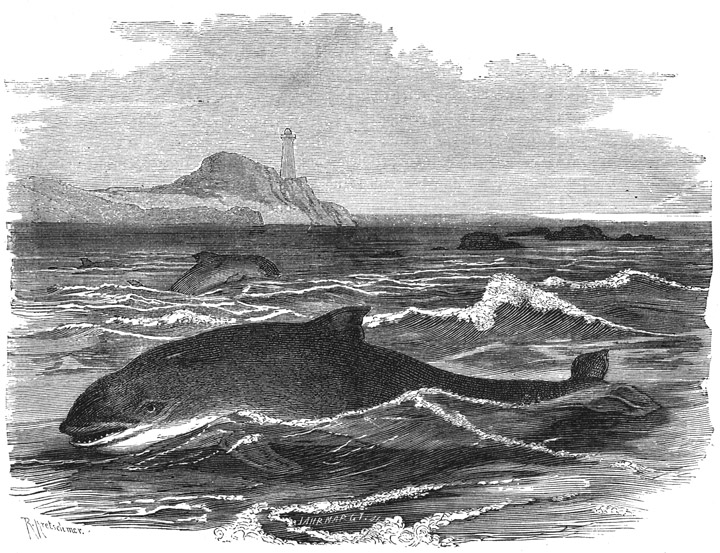

Der gemeinste Delfin unserer Meere ist der Braunfisch, Vertreter der nicht eben artenreichen Sippe der Meerschweine ( Phocaena), deren Merkmale zu suchen sind in dem kurzen, gedrungen gebauten, spindelförmigen Leibe, der sanft abfallenden Stirne, der in der Leibesmitte gelegenen, niedrigen, breitwurzelig dreieckigen Rückenfinne und dem aus zahlreichen, geraden, seitlich zusammengedrückten, scharfkantigen, nach der Krone zu etwas verbreiterten Zähnen bestehendem Gebisse.

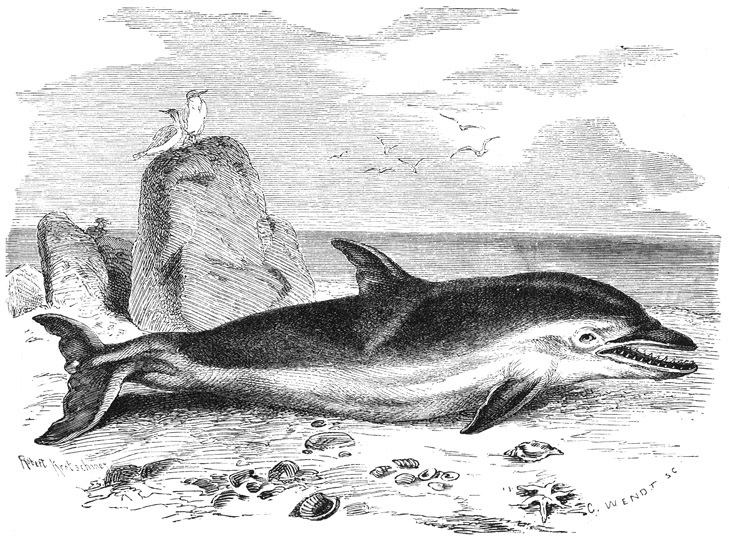

Braunfisch (Phocaena communis). 1/15 natürl. Größe.

Der Braunfisch oder das Meerschwein, »Porpoise,Purpeß, Borlase und Seapig« der Engländer, »Herringhog, Pollock und Bucker« der Schotten, »Marsouin« der Franzosen, »Bruinvisch« der Holländer, »Marsvin« der Schweden, »Tumler« der Dänen, »Brunskop, Svineval und Hundfiskar« der Isländer, »Nise« der Norweger, »Nisa« und »Piglertok« der Grönländer etc. ( Phocaena comunis, Delphinus phocaena, Phocaena Rondeletii), erreicht eine Länge von 1,5 bis 2, in seltenen Fällen auch wohl 3 Meter und ein Gewicht von höchstens 500 Kilogramm. Der Kopf ist klein, die Schnauze breit und kurz abgerundet, das fast in gleicher Höhe mit der Mundspalte stehende Auge langgeschlitzt, der gelblichbraune Stern einem mit der Spitze nach unten gekehrten Dreiecke ähnlich, das in einiger Entfernung dahinter gelegene Ohr sehr klein, das zwischen den Augen im oberen Stirndrittel sich öffnende Spritzloch breit halbmondförmig, der Leib in der vorderen Hälfte gerundet, in der hinteren schwach seitlich zusammengedrückt und gekielt, unterseits ein wenig abgeflacht, der Schwanz, welcher etwa den dritten Theil der Gesammtlänge einnimmt, seitlich schwach zusammengedrückt, oben stärker, unten schwächer gekielt, die Schwanzfinne groß, in der Mitte stumpfwinkelig eingebuchtet, also zweilappig, die im ersten Viertel der Leibeslänge ziemlich tief angesetzte Brustfinne verhältnismäßig kurz und länglich eiförmig gestaltet, an der Wurzel merklich, gegen das stumpfe Ende bedeutend verschmälert, die Rückenfinne auf der vorderen und oberen Seite schwach gewölbt, auf der Hinteren seicht ausgeschnitten, die vollkommen kahle Haut weich, glatt und glänzend, ihre Färbung oberseits ein dunkles Schwarzbraun oder Schwarz, mit grünlichem oder violettem Schimmer, unterseits, von der Spitze des Unterkiefers an schmal beginnend, nach hinten zu sich verbreiternd und an der Wurzel der Schwanzfinne endigend, reinweiß, die Färbung der Brustfinnen ein mehr oder weniger dunkles Braun. Zwanzig bis fünfundzwanzig Zähne in jedem Kiefer, also achtzig bis hundert im ganzen, bilden das Gebiß.

Der Braunfisch ist es, welchem man auf jeder Reise in der Nordsee begegnet, welcher die Mündungen unserer Flüsse umschwärmt und, ihnen entgegen schwimmend, gar nicht selten bis tief in das Innere des Landes vordringt. So hat man ihn wiederholt im Rheine und in der Elbe angetroffen, bei Paris und London erlegt. Laut Collingwood sieht man ihn alljährlich in der Themse bis Greenwich und Deptford hinauf, nach eigenen Erfahrungen ebenso in der unteren Elbe. Unter Umständen steigt er sehr weit flußaufwärts und verweilt monatelang im süßen Wasser, vorausgesetzt, daß ihm hier genügender Spielraum bleibt. Verbürgten Nachrichten zufolge hat man ihn in der Elbe noch oberhalb Magdeburgs gesehen und ihn einmal wochenlang im unteren Rheingebiete beobachtet. Im Warehamflusse in Dorsetshire erschienen, wie Bell erfuhr, gegen Ende des Jahres einmal zwei, ein anderes Mal drei Braunfische, ließen sich von den sie in Booten verfolgenden Fischern ohne weiteres treiben, schließlich auch in einer umzäunten Stelle des Flusses einsperren, zeigten sich fortan aber so bestürzt und unruhig und schrien so fürchterlich, daß man sich entschließen mußte, sie zu tödten.

Als die eigentliche Heimat des Braunfisches ist der ganze Norden des Atlantischen Weltmeeres, von Grönland bis Nordafrika, einschließlich der Ostsee, anzusehen. Außerdem schwärmt er, durch die Behringsstraße gehend, im Großen Weltmeere umher und gelangt hier bis in die Breite der japanesischen Inseln. Es scheint, daß auch er regelmäßige Reisen unternimmt, mit Eintritt des Sommers nördlich geht und gegen den Winter hin wieder nach Süden sich wendet. So erscheint er, nach Brown, in der Davisstraße erst im Frühjahre, dringt jedoch nicht weiter als bis zum 67. Grade vor, verweilt bis zum Spätherbste in den hochnordischen Gewässern und verläßt diese dann wieder, um nach Süden zurückzukehren. Um dieselbe Zeit wie im hohen Norden dringt er auch in die Ostsee ein, verbringt in ihr meist den ganzen Sommer und Herbst und läßt sich manchmal erst durch den wirklichen Eintritt des Winters aus dem ihm dem Anscheine nach lieb gewordenen Gewässer vertreiben. Im Frühlinge zieht er den Häringen nach und verfolgt sie mit solchem Eifer, daß er den Fischern oft im hohen Grade lästig wird. Seine Gefräßigkeit ist sprichwörtlich; er verdaut außerordentlich schnell und bedarf einer ansehnlichen Menge von Nahrung. Die Fischer hassen ihn, weil er ihr Gewerbe beeinträchtigt, ihnen auch manchmal wirklich Schaden zufügt. Ohne Mühe zerreißt er die dünnen Netze, welche Fische bergen, und frißt behäbig die Gefangenen auf. Stärkere Netze freilich werden ihm oft zum Verderben, weil er in ihnen hängen bleibt und erstickt.

Wie schon aus vorstehendem ersichtlich, gehört der Braunfisch zu den wenigen Walen, welche die Küstengewässer dem hohen Meere entschieden bevorzugen. Sunde und Straßen, Buchten und Fjorde bilden sein liebstes Jagdgebiet, nächstdem hält er sich, wie Scammon auch von einem seiner Verwandten sehr richtig hervorhebt, besonders gern in entfärbtem Meerwasser, d. h. auf allen zwischen den trübenden Flüssen und dem hohen Meere gelegenen Stellen auf und entfernt sich kaum jemals aus diesen oder jenen Gewässern. Gesellig wie alle Delfine, tritt er doch nur ausnahmsweise in größeren Scharen auf, schwimmt vielmehr einzeln oder paarweise, zu dritt, viert, sechst oder acht seines Weges dahin. Auch er ist ein vorzüglicher Schwimmer, theilt mit großer Kraft und überraschender Schnelligkeit die Wellen und ist im Stande, springend über diese sich zu erheben, steht jedoch anderen größeren Delfinen in allen Beziehungen nach, gefällt sich wenigstens nicht so oft wie sie in jenen spielenden Kraftäußerungen, welche die Delfine insgemein auszuführen pflegen. Seine Gewohnheit ist, mehr oder minder dicht unter der Oberfläche dahinzuschwimmen, für einen Augenblick emporzukommen, Luft zu wechseln und, kopfvoran, wieder in der Tiefe zu verschwinden. Hierbei krümmt er seinen Leib so stark, daß er förmlich kugelig aussieht, und wenn er rasch nach einander auftaucht, gewinnt es den Anschein, als ob er ununterbrochen Purzelbäume schlage. Besonders lebhaft tummelt er sich, wie dies schon die Alten wußten, vor oder während eines Sturmes im Wasser umher: er wälzt sich dann, anscheinend jubelnd, in den rollenden Wellen umher, überschlägt sich und wird buchstäblich zum Tümmler. Selbst in der schwersten Brandung findet er kein Hindernis, sucht dieselbe vielmehr oft in ersichtlicher Weise auf und weiß allen Gefahren der anderen Walen so verderblichen Küste geschickt zu entrinnen. Bevor die Dampfschiffe aufkamen, war es viel leichter, diese Thiere zu beobachten, als gegenwärtig. Sie folgen zwar auch den Dampfern nach, doch bei weitem nicht mit derselben Furchtlosigkeit und Zudringlichkeit wie den stiller dahingleitenden Segelschiffen. Gewöhnlichen Kauffahrern sind sie, so lange diese in der Nähe der Küsten verweilen, regelmäßige Begleiter. Sobald das Schiff oder auch nur ein Boot ausgelaufen ist, sammeln sich drei bis sechs Braunfische in einer Entfernung von zehn bis fünfzehn Meter um dasselbe und folgen ihm nun oft über eine Meile ununterbrochen nach, kommen ab und zu über die Oberfläche empor, gleichsam als wollten sie sich Schiffer und Bootsmannschaften betrachten, tauchen, schwimmen unter dem Kiele des Fahrzeuges durch, erscheinen wieder, eilen voraus, beschreiben einen Bogen und kehren von neuem zum Schiffe zurück etc. Zuweilen, namentlich nachts, gesellen sie sich auch wohl zu den auf der Rhede oder im Hafen ankernden Schiffen und umspielen dieselben ohne jegliche Scheu.

Die Brunft beginnt zu Anfang des Sommers, währt aber vom Juni bis zum August. Um diese Zeit sind sie aufs äußerste erregt, durcheilen pfeilschnell die Fluten, verfolgen sich wüthend und jagen eifrig hinter dem Weibchen drein. Jetzt scheint es für sie keine Gefahr mehr zu geben. Sie schießen im blinden Rausche oft weit auf den Strand hinaus, rennen mit dem Kopfe an die Seitenwände der Schiffe und finden hier oder dort ihren Tod. Nach neun- oder zehnmonatlicher Tragzeit, gewöhnlich im Mai, werfen die Weibchen ein oder zwei kleine, nur 50 Centim. lange und 5 Kilogramin schwere Junge, Pflegen dieselben mit der allen Walen gemeinsamen, aufopfernden Liebe, vertheidigen sie nach Kräften bei Gefahr und säugen und führen sie, bis sie das erste Lebensjahr erreicht haben; denn so lange soll es dauern, ehe sie als erwachsen gelten können. Die reichlich vorhandene Milch der Weibchen schmeckt salzig und fischig.

Außer den Häringen, welche zeitweilig die ausschließliche Nahrung der Braunfische bilden verzehren diese noch Makrelen, Lachse, andere Fische und oft auch Tange; wenigstens findet man diese nicht selten in ihrem Magen. Der Lachse wegen steigen sie bis hoch in die Flüsse empor, und hier beeinträchtigen sie die Fischerei wirklich in sehr empfindlicher Weise. Todte Thiere oder Fleischstücken scheinen sie nicht zu fressen; wenigstens sah Lösche nie, daß diejenigen, welche beim Umspielen des Schiffes von ihm gefüttert werden sollten, die ihnen zugeworfenen Fleischstücke erschnappten.

Der Braunfisch ist das einzige Mitglied seiner Ordnung, welches ich bis jetzt in der Gefangenschaft gesehen habe. Es wurde mir erzählt, daß ein Amerikaner so glücklich gewesen sei, eine größere Walart längere Zeit am Leben zu erhalten; doch ist hierüber bis jetzt, soviel mir bekannt, nichts veröffentlicht worden. Im Thiergarten zu London hat man wiederholt Versuche angestellt, Braunfische und andere Delfine zu halten, ein befriedigendes Ergebnis aber noch nicht erlangt. Dasselbe war leider auch bei dem Braunfische der Fall, von welchem ich aus eigener Erfahrung reden kann. Das Thier wurde mir im August von einem Fischer überbracht, welcher es am Abende vorher gefangen und die Nacht hindurch in einer Wanne aufbewahrt hatte. Es war anscheinend gesund und noch sehr munter, und ich hoffte deshalb, es wenigstens einige Tage lang erhalten zu können. Unser Wal wurde zunächst in einem tiefen Wassergraben ausgesetzt und schwamm auch sofort in demselben auf und nieder. Die Oberfläche des gedachten Grabens war jedoch gerade dicht mit Wasserlinsen bedeckt, und diese hinderten ihn beim Athemholen so, daß ich es für nöthig fand, ihn in einen größeren Teich zu bringen. Hier hatte er genügenden Spielraum. Er durchkreuzte das Gewässer nach allen Richtungen und schien bereits nach einer Stunde eingewohnt, wenigstens wohl bekannt zu sein; denn man sah ihn in ziemlich regelmäßigem Wechsel bald hier, bald dort auftauchen, Athem holen und wieder verschwinden. Ob er den in dem Teiche befindlichen Fischen nachgestellt hat oder nicht, vermag ich nicht zu sagen; es schien jedoch, als ob er bei seinem Schwimmen irgend welche Jagd betreibe. Um die Schwimmvögel auf dem Gewässer bekümmerteer sich nicht; sie dagegen betrachteten ihn mit entschiedenem Mißtrauen. Wo auch das schwarze Thier auftauchen mochte, entstand Unruhe. Die Schwäne reckten ihren Hals lang empor und blickten mit größter Verwunderung und Theilnahme nach dem Störenfriede; die Gänse und Enten verließen das Wasser und flüchteten sich aufs Land, von wo aus sie dann aufmerksam den Bewegungen des Thieres folgten. So trieb es der Braunfisch während des ganzen Tages. Er schwamm ruhelos auf und nieder, mied die flachen Stellen des Teiches sorgfältig und bevorzugte dafür die Mitte, blies seinen Wasserstrahl in regelmäßigen Zeitabschnitten empor und gab uns Gelegenheit, sein Treiben zu beobachten, freilich nur auf Augenblicke; denn das trübe Wasser hinderte zu meinem Bedauern, ihn auch unter der Oberfläche zu verfolgen. Schon am anderen Morgen war er verendet.

Dieses schnelle Dahinscheiden ist mir räthselhaft geblieben. Es liegt kein Grund vor, zu glauben, daß Süßwasser einem luftathmenden Seethiere so schnell verderblich werden könne; unsere Erfahrungen widersprechen einer solchen Annahme auch geradezu. Ebensowenig läßt sich denken, daß ein Thier von der Größe des Braunfisches schon innerhalb achtundvierzig Stunden dem Mangel an Nahrung erliege, und gleichwohl ist kaum etwas anderes als Todesursache anzunehmen; denn die Leichenschau ergab, daß der gedachte Gefangene vollkommen unverletzt war. Somit scheint es wirklich, als wäre die bekannte Gefräßigkeit der Wale, wie beim Maulwurf, unumgängliches Bedürfnis zum Leben.

Wie hoch ein freilebendes Meerschwein sein Alter bringt, ist zur Zeit noch vollkommen unbekannt. Man nimmt an, daß es, wenn es nicht im Magen eines Schwertfisches oder sonstigen Meernngeheuers begraben wird oder strandet, oder einem Fischer in die Netze läuft, den Kampf um das Dasein viele Jahre besteht und allem Anscheine nach ein behagliches Leben führt. In Erwartung eines gewaltsamen Todes stößt es nicht allein Schmerzenslaute aus, sondern vergießt auch häufige Thränen; es mag also auch ihm schwer werden, vom sonnigen Leben zu scheiden.

Wegen seiner oft höchst lästigen Räubereien wird der Braunfisch allerorten gehaßt und um so eifriger verfolgt, als auch Fleisch und Fett noch einen guten Ertrag liefern. Ueberall, wo die Häringszüge regelmäßig ankommen, senkt man zur Zeit des Zuges starke, weitmaschige Netze in die Tiefe der Flüsse, durch welche wohl die Häringe, nicht aber auch die Braunfische schlüpfen können. Auf Island stellen die Fischer ihre Netze bei Beginn der Brunftzeit auf, welche den Braunfisch in einen so großen Rausch versetzt, daß er blind wird, wie die Leute sagen. Hier und da erlegt man ihn auch mit dem Feuergewehre, mehr um Gewandtheit im Schießen zu zeigen, als um sich mit leichterer Mühe in seinen Besitz zu sehen. In früheren Zeiten wurde sein Fleisch sehr geschätzt. Schon die alten Römer verstanden die Kunst, wohlschmeckende Würste aus ihm zu bereiten; spätere Köche wußten es so herzurichten, daß es, wie beispielsweise in England, sogar auf die Tafel des Königs und der Vornehmen gebracht werden konnte. Heutzutage bildet es für ärmere Küstenbewohner und für die oft an frischem Fleische Mangel leidenden Schiffer eine nothdürftige Speise, wird jedoch von allen Fischern zurückgewiesen, so lange noch ein Ersatz desselben zu beschaffen ist. Das Fleisch alter Thiere sieht schwärzlich aus und ist derb, grobfaserig, zähe und thranig, deshalb auch schwer verdaulich; dasjenige aber, welches von jüngeren Thieren stammt, wird als fein und wohlschmeckend gerühmt. Eingesalzen und geräuchert findet es bei den nicht verwöhnten Nordländern günstige Aufnahme. Der Thran ähnelt dem des Walfisches, ist aber feiner und wird deshalb mehr geschätzt. Die Grönländer benutzen ihn zum Schmalzen ihrer Speisen oder schlürfen ihn mit Wohlgefallen. Die Haut endlich wird gegerbt und dann als Leder verwendet. So überwiegt vielleicht der Nutzen den von diesem Delfine verursachten verhältnismäßig geringen Schaden.

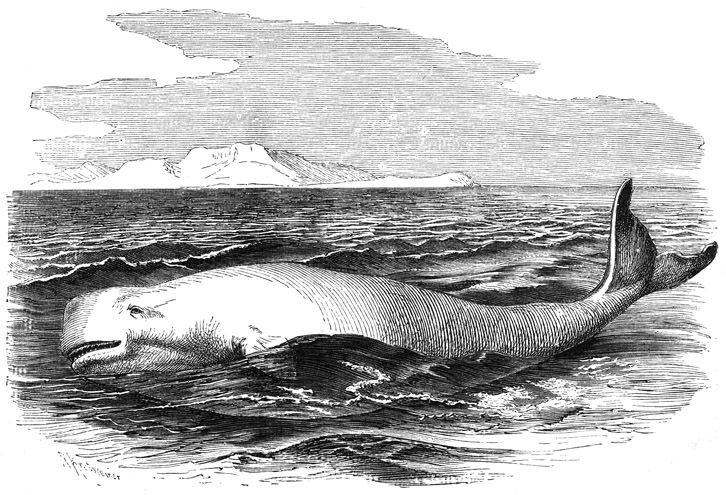

Mertens, welcher als Schiffsarzt eines Walfischfahrers im Jahre 1671 Grönland besuchte und über nordische Seethiere berichtete, erwähnt zuerst eines der auffallendsten Delfine: des Weißfisches oder der Beluga, welche die Sippe der Weißwale ( Beluga) vertritt. Als das wichtigste Merkmal der hierher gehörigen Thiere mag das Fehlen einer Rückenflosse angesehen werden. Die stark gewölbte Stirne fällt senkrecht gegen die breite, kurze, abgestutzte Schnauze ab, deren Kiefer mit wenigen kegelförmigen, im hohen Alter meist ausfallenden Zähnen bewehrt sind; die kurzen und stumpfen Brustfinnen, welche im ersten Viertel der gesammten Länge gelenken, haben eiförmige Gestalt.

Beluga (Beluga catodon). 1/40 natürl. Größe.

Die Beluga, der Weißwal- oder Weißfisch, »Morskuja-Beljuge« der Russen, »Kelelluak« der Grönländer und Eskimos, »Viborga« der Samojeden, »Ghik« der Guräcken, »Satscha« der Kamtschadalen, »Petschuga« der Bewohner der Kurilen etc. (Beluga catodon, Physeter catodon, Delphinus leucas und albicans, Delphinapterus leucas und albicans, Beluga leucas), wird 4 bis 6 Meter lang; seine Brustfinne mißt 60 Centim. in die Länge und etwa die Hälfte in die Breite, und die starke Schwanzfinne erreicht etwa 1 Meter an Breite. Der länglich runde Kopf ist verhältnismäßig klein, auf der Stirne stark gewölbt, das kleine Auge in einiger Entfernung hinter der Schnauze, das einfach halbmondförmige Spritzloch auf der Vorderseite der Stirn gelegen, der Leib lang gestreckt, die zweilappige Schwanzfinne in der Mitte tief eingeschnitten, die Haut glatt, ihre Färbung bei alten Thieren gelblichweiß, bei jungen bräunlich oder bläulichgrau, später lichter gefleckt, bis nach und nach das Jugendkleid in das der alten übergeht.

Der Verbreitungskreis der Beluga erstreckt sich über alle Meere rings um den Nordpol, dehnt sich aber nicht weit nach Süden aus. Ihre Heimat sind die Gewässer in der Nähe von Grönland, die Behringsstraße und das Behringsmeer, von wo aus sie alljährlich regelmäßige Reisen antritt. An der Küste von Dänisch-Grönland bemerkt man sie nur in den Wintermonaten; denn spätestens im Juni verläßt sie die Küste südlich des 72. Grades, um sich in die Baffinsbai und die westlichen Küsten der Davisstraße zu begeben; im Oktober begegnet man ihr auf der Wanderung nach Westen, im Winter sieht man sie, meist in Gesellschaft mit dem Narwal, zwischen oder unmittelbar an dem Eise. Erst im Oktober erscheint sie, laut Holböll, oft in Scharen von mehreren tausend Stück in der Nähe von Gotteshafen unter dem 69. Grade, anfangs December beim Kap der Guten Hoffnung unter dem 64. Grade und etwas später zu Fischernes unter dem 63. Grade. Auf dieser Strecke hält sie sich in allen Buchten Südgrönlands während des ganzen Winters auf, begibt sich aber schon zu Ende des April oder mit Beginn des Mai langsam auf die Wanderung. In seltenen Fällen verirrt sie sich auch wohl nach südlichen Meeren, ist jedoch schon einige Male bis an die Küsten des mittleren Europa herabgekommen. So fand man im Jahre 1793 zwei junge, etwa zwei Meter lange Weißwale auf dem Strande von Pentland-Frith und hatte im Jahre 1815 Gelegenheit, mehrere Monate lang eine ziemlich erwachsene Beluga zu beobachten, welche sich während dreier Monate lustig im Golfe von Edinburg umhertrieb, täglich mit der Flut nach aufwärts zog, mit der Ebbe wieder in das Meer znrückkehrte und sich so vertraut machte, daß die Bewohner Edinburgs zum Golfe herauskamen, um sie zu betrachten. Leider wurde dem nordischen Fremdlinge sein Vertrauen schlecht vergolten: die Fischer glaubten sich, vielleicht nicht mit Unrecht, durch den Gast aus dem Eismeere in ihrem Lachsfange beeinträchtigt und stellten ihm mit allem Eifer nach. Dank seiner großen Geschwindigkeit und Geschicklichkeit entging er lange der Verfolgung, endlich machte das tückische Feuergewehr seinem Leben ein Ende. Glücklicherweise ging der nun getödtete Fisch für die Wissenschaft nicht verloren: gebildete Männer zergliederten ihn und gaben eine so genaue Beschreibung seines inneren Leibesbaues, wie wir sie von wenigen Seesäugethieren erhalten haben.

Nach Versicherung der Grönländer entfernt sich die Beluga selten weit vom Lande, gehört vielmehr, wie der Braunfisch, dem Küstengebiete an. Aus diesem Grunde steigt sie nicht allzu selten viele Meilen weit in den Flüssen auf, ist bei dieser Gelegenheit auch schon wiederholt tief im Lande, nach Dall im Jahre 1863 einmal bei Nulato im Yukonflusse, etwa siebenhundert englische Meilen von der See, gefangen worden. Kleine Fische, Krebse und Kopffüßler bilden ihre Nahrung; außer ihnen findet man auch regelmäßig Sand in ihrem Magen, was die Grönländer zu der scherzhaften Aeußerung veranlaßt hat, daß sie ohne Ballast nicht zu schwimmen vermöge.

In ihrem Auftreten und Wesen unterscheidet sich die Beluga in jeder Beziehung von den stürmischen Schwertfischen und ebenso von den Meerschweinen. Fast niemals sieht man sie einzeln, vielmehr regelmäßig in Gesellschaften, welche zu ungeheueren Scharen anwachsen können. Der Anblick einer solchen Herde soll, wie Faber sagt, ein wahrhaft prachtvolles Schauspiel gewähren, da die blendenden Thiere beim Athemholen bis zum halben Leibe aus den dunklen Meereswogen sich erheben und die See in unbeschreiblicher Weise schmücken. Nach Scammon halten sich in diesen Trupps, welche aus Weibchen und Männchen zu bestehen pflegen, in der Regel ihrer zwei oder drei, also wohl das Paar mit einem Jungen, dicht nebeneinander. Auch die Beluga schwimmt vorzüglich und gefällt sich unter Umständen ebenfalls in Gaukeleien, steht hinsichtlich ihrer Beweglichkeit aber doch weit hinter dem Schwertfische zurück. Bei ihren Jagden auf Bodenfische, beispielsweise Flunder, geschieht es nicht selten, daß sie in seichtes Wasser gelangt und in demselben kaum noch sich bewegen kann. Unter solchen Umständen benimmt sie sich jedoch sehr ruhig und unterläßt in der Regel jene heftigen Anstrengungen, welche bei ähnlichen Gelegenheiten ihre Verwandten in große Gefahr bringen. Beim Auf- und Niedertauchen vernimmt man ein eigenthümliches Tönen, welches nach Scammon an das schwache Brüllen eines Ochsen erinnert, nach Brown aber auch in ein förmliches Pfeifen übergehen kann, so daß man unwillkürlich an einen Vogel erinnert wird und den Seemann versteht, wenn er die Beluga scherzhafterweise »Seekanarienvogel« nennt.

Ueber die Fortpflanzung gibt der alte Steller eine wenig verbürgte Nachricht. »Das Weibchen«, sagt er, »führt seine Jungen auf dem Rücken mit sich fort und wirft dieselben, wenn es in Gefahr kommt, gefangen zu werden, sofort in die See.«

Alle Walfischfänger begrüßen den Weißfisch mit Freude, weil sie ihn als einen Vorläufer des Walfisches ansehen, segeln deshalb auch oft in seiner Gesellschaft weiter, ohne ihn zu belästigen. Unter solchen Umständen kommt unser Delfin bis dicht an die Schiffe heran und gaukelt nach Behagen in unmittelbarer Nähe derselben auf und nieder, bleibt jedoch immer scheu und entflieht bei dem geringsten Geräusche. Walfischfänger jagen übrigens hauptsächtlich aus dem Grunde nicht auf das immerhin werthvolle Thier, weil die Beluga, dank ihrer Geschwindigkeit und Gewandtheit, Verfolgungen im offenen Meere oft zu vereiteln weiß, ihre Jagd auch viel zu viel Zeit erfordert, als daß sie für Europäer lohnend werden könnte. Anders verhält es sich hinsichtlich der hochnordischen Eingeborenen. Für Grönländer und Eskimos ist die Beluga der wichtigste aller Wale, weil jene nicht allein den von ihr gewonnenen Thran sehr hoch schätzen, sondern auch ihr Fleisch als höchst nothwendige Wintervorräthe verwerthen. Brown schätzt die Anzahl der in Grönland alljährlich gefangenen Weiß- und Narwale auf fünfhundert, wovon die größere Menge auf erstere kommt. Die meisten fängt man mit Hülfe von Netzen, welche an den Eingängen der Fjorde und Busen oder in den Straßen zwischen Inseln aufgestellt werden. Genau in derselben Weise verfahren die Nord- und Ostsibirier, welche das Erscheinen der Beluga auch aus dem Grunde mit Freuden sehen, weil sie die Ankunft verschiedener, in den seichten Buchten oder in den Flüssen laichenden Seefische, namentlich des Dorsches, Schellfisches, der Schollen und Lachsarten, anzuzeigen pflegt. Einzelne Völkerschaften betrachten diesen Wal als ein in gewissem Grade heiliges Thier: so stecken die Samojeden Belugaschädel auf Pfähle als Opfer für ihre Götter, während sie den übrigen Theil der von ihnen erbeuteten Weißfische selbst genießen. Die meisten nordischen Völkerschaften stimmen darin überein, daß das Fleisch und der Speck der Beluga ein angenehmes Nahrungsmittel ist, und auch der alte Steller gibt ihnen hierin Recht. Brust- und Schwanzfinne gelten, wenn sie gut zubereitet wurden, als ganz besonderer Leckerbissen. Die Haut wird getrocknet und gegerbt und findet dann vielfache Verwendung. So fertigt man auf Kamtschatka Riemen an, welche ihrer Weichheit und Festigkeit wegen sehr geschätzt werden. Speck und Oel sind vorzüglich, leider aber in so geringer Menge vorhanden, daß sich nicht einmal die Kleinfischerei bezahlt macht.

Die hochnordischen Lande sind ebenso unwirtliche wie arme Landstriche. Sie allein vermögen nicht, den Menschen zu ernähren und zu erhalten. Der Getreidebau ist kaum der Rede werth; das tägliche Brod muß aus dem fernen, reicheren Süden eingeführt werden. Aber die Natur behandelt die Nordländer doch nicht so stiefmütterlich, als wir leicht glauben möchten. Was das Land ihnen verwehrt, ersetzt ihnen das Meer. Dieses ist der Acker, welchen der Nordländer bebaut; dieses ist seine Schatzkammer, sein Vorrathshaus, sein Ein und Alles. In keinem Theile der Erde weiter ist der Mensch so ausschließlich an das Meer gebunden wie im hohen Norden; nirgendwo ist die Noth größer als hier, wenn das Meer einmal seine reichen Schätze nicht in gewohnter Weise erschließt. Vogelfang und Fischerei: diese beiden Gewerbe sind es, welche die Nordländer ernähren. Jedermann betreibt sie und jedermann theilt deswegen auch die Mühen und die Sorgen, die Freuden und den Lohn, welche sie mit sich bringen.

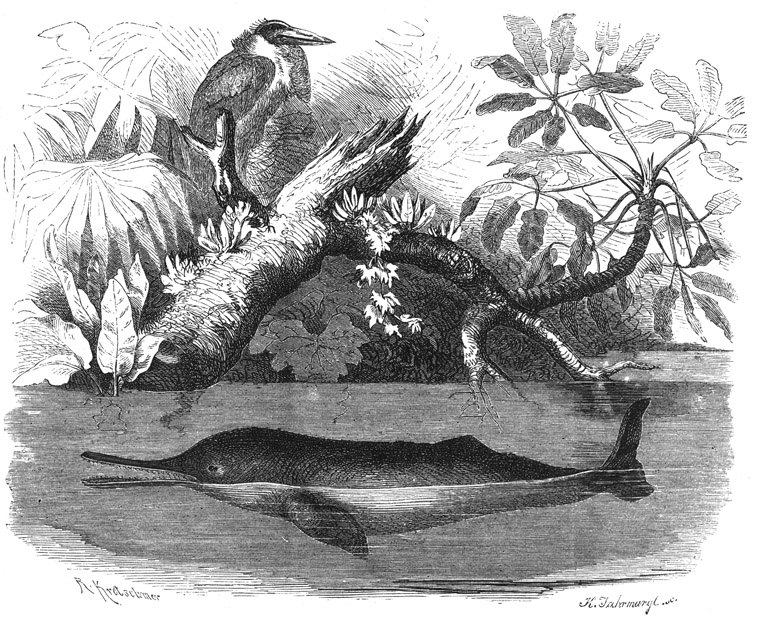

Grind ( Globiocephalus melas). 1/40 natürl. Größe.

Unter allen Gaben nun, welche das Meer darbietet, ist für die Nordländer und zumal für die Färinger, Isländer und die Bewohner der Orkneyinsel keine wichtiger als die, welche es in Gestalt eines unserer Familie angehörigen Thieres darbietet. Der Wal, welchen ich meine, ist der Grind oder Grindwal der Färinger, »Caaing«, d.+h. Treibewal, der Schotten, »Nesernak« oder »Nisernak« der Grönländer, »Schwarzwal, Heul- oder Rottenwal«, auch wohl »Dummkopfwal« der Seeleute insgemein ( Globiocephalus melas, Delphinus melas, globiceps, deductor, grampus und Swineval, Phocaena melas, Globiocephalus Swineval), Vertreter der Sippe der Rundkopfwale ( Globiocephalus) und nach Gray's Ansicht auch einer besonderen Unterfamilie ( Globiocephalina),deren Merkmale in dem tatsächlich fast kugelförmigen, wie geschwollen erscheinenden Kopfe, den weit unten eingelenkten sichelförmigen Brustflossen, der von der Mitte des Körpers sich erhebenden Rückenflosse, den breiten, die Oberkiefer bedeckenden Zwischenkiefern und den zwölf bis vierzehn kegelförmigen Zähnen jederseits zu suchen sind. Auch abgesehen von dem kugeligen Kopfe unterscheidet sich der Grind durch die Gestalt seines Leibes sehr erheblich von den bisher genannten und noch zu erwähnenden Delfinen. Der Leib ist nicht spindelförmig, sondern seitlich zusammengedrückt, die Linie des Rückens bis unmittelbar vor der Schwanzflosse fast gerade, von hier aus steil nach dem Schwanze abfallend, die Bauchlinie insbesondere am Vordertheile stark gewölbt, die Seitenlinie vom Kopfe an in sanftem Bogen nach dem Schwanze zu verjüngt, die ziemlich hohe Rückenflosse mit breiter Wurzel aufgesetzt, ihre Vorderseite im unteren Theile fast gerade, im oberen Theile bogig nach hinten gerichtet, ihre Rückseite tief ausgehöhlt, die im ersten Fünftel der Gesammtlänge eingelenkte Brustflosse an der Wurzel sehr verschmälert, an der äußeren und vorderen Fläche von hier an in gleichmäßigem Bogen spitz zugerundet, an der hinteren Fläche dagegen winklig vorgezogen und erst dann in sanft ausgehöhltem Bogen gegen die Spitze hin sich verschmächtigend, so daß sie etwa mit einer kurzen Sense verglichen werden kann, die ziemlich große, zweilappige Schwanzflosse an ihrer Vorderseite nach der Spitze zugerundet, an der Hinterseite in der Mitte tief eingebuchtet und von hier aus in geschwungener Linie der Spitze zugewendet. Das kleine Auge liegt oberhalb des Mundwinkels, das halbmondförmige Spritzloch ungefähr im ersten Achtel der Rückenlänge. In beiden Kiefern des schief von unten nach oben gespaltenen Maules stehen in ziemlich weiten Zwischenräumen zwölf bis vierzehn starke und ziemlich lange, im ganzen kegelförmige, mit der scharfen Spitze etwas rück- und einwärts gebogene, ineinander eingreifende Zähne, welche von vorn nach hinten an Länge und Stärke etwas zunehmen, durchgehends jedoch kaum über einen Centimeter über dem Zahnfleische hervorragen, auch sehr hinfällig zu sein scheinen, indem sie sich nicht allein leicht abnutzen, sondern ebenso im Alter oft ausfallen. Die kahle, glatte und glänzende Haut ist oberseits tiefschwarz, unterseits graulichschwarz gefärbt, ziemlich regelmäßig aber auf der Unterseite des Halses mit einem breiten, weißen, herzförmigen Flecken geziert, dessen Spitze sich nach rückwärts kehrt, bei einzelnen Stücken auch wohl in einen schmalen, bis hinter die Geschlechtsteile sich ausdehnenden Streifen übergehen kann. Sehr alte Männchen erreichen eine Länge von 6 bis 7 Meter, die Mehrzahl bleibt jedoch hinter diesen Maßen um 1 bis 1,5 Meter zurück. Bei einem 6 Meter langen Grinde beträgt der Umfang des Leibes an der dicksten Stelle 3 Meter, die Länge der Brustfinne 1,6 Meter, die größte Breite derselben 50 Centim., die Höhe der Rückenfinne 1,3, die Breite der Schwanzfinne 1,8 Meter.

Obwohl der Grind fast alljährlich an dieser oder jener nordischen Insel, durch eigenes Ungeschick oder vom Menschen getrieben, auf den Strand läuft und, wie im Eingange erwähnt, für die Inselbewohner von erheblicher Bedeutung ist, haben wir doch über sein Werden und Sein, sein Leben und Treiben im hohen Meere, sein Wesen und Gebaren bis jetzt nur sehr dürftige Nachrichten erhalten. Der erfahrene Scoresby bezeichnet ihn als den häufigsten und verbreitetsten aller Delfine; diese Angabe hat jedoch nur in einer gewissen Beschränkung Gültigkeit. Allerdings fällt der Schwarzwal wegen seiner unter Delfinen unübertroffenen Geselligkeit mehr als andere Arten der Familie auf, lebt jedoch wenigstens auf der atlantischen Seite nur innerhalb eines ziemlich beschränkten Gebietes und überschreitet dessen Grenzen auch gelegentlich der von ihm unternommenen unregelmäßigen Wanderungen nicht entfernt so weit wie andere Wale. Als seine wahre Heimat haben wir das Nördliche Eismeer und wahrscheinlich auch wohl den nördlichsten Theil des großen Stillen Meeres anzusehen; es erscheint mindestens noch fraglich, ob der von Cope unterschiedene, zu Ehren Scammons benannte Schwarzwal ( Globiocephalus Scammoni) artlich vom Grind sich unterscheidet, oder ob derselbe nicht vielmehr als eine Spielart des Grindwales bezeichnet werden darf. Im nördlichen Eismeere ist dieser zwar überall bekannt, tritt aber nirgends regelmäßig auf, sondern wird nur gelegentlich gesehen: so beispielsweise, nach Brown, in den Sommermonaten längs der ganzen Küste von Dänisch-Grönland. Vom Eismeere aus durchschwärmt er ebenso unregelmäßig den nördlichen Theil des Atlantischen Meeres, unter Umständen selbst bis zur Breite der Straße von Gibraltar vordringend, folgt aber hierbei nicht mit derselben Bestimmtheit wie andere Wale gewissen Straßen. Im Großen Weltmeere scheinen die Verhältnisse etwas anderer Art zu sein: laut Scammon begegnet man ihm vorzugsweise da, wo auch der Kaschelot vorkommt, nicht allzu selten aber, zu zahlreichen Herden geschart, in der Nähe der Küste und zwar in den nördlichen Theilen des Weltmeeres ebensowohl wie unter den niederen Breitegraden. Geselliger als seine Familien- und Ordnungsverwandten, lebt er stets in Trupps und Herden, welche von zehn bis zwanzig zu tausend und mehr ansteigen können, wie es scheint, von alten erfahrenen Männchen geleitet werden und diesen mit derselben Gleichgültigkeit, richtiger Kopflosigkeit, nachfolgen wie die Schafe ihrem Leithammel, wäre es auch zu ihrem Verderben. Sie schwimmen mit bemerklicher Regelmäßigkeit und Stetigkeit durch die Wogen, laut Lösche, nach Art anderer Delfine, indem sie nach jedem Blasen »runden« und, dicht unter der Oberfläche hinziehend, zum Blasen kurz auftauchen, hierbei, durchschnittlich acht- bis zehnmal nach einander, unter scharfem Geräusche einen dünnen, etwa meterhohen Strahl auswerfend. Wenn sie sehr schnell schwimmen, erheben sie sich oft so weit über die Oberfläche, daß der größte Theil des Kopfes und ein guter Theil des Leibes sichtbar wird. Bei gutem, vollkommen stillem Wetter sieht man, insbesondere in niederen Breiten, nicht selten eine ganze Herde in wirrem Durcheinander förmlich gelagert, d.+h. ohne jegliche Bewegung auf einer und derselben Stelle liegend, ohne mit dem Kopfe unterzutauchen und demgemäß auch ohne in der üblichen Weise zu spritzen, also wohl behaglicher Ruhe sich hingebend. Zu anderer Zeit gewahrt man einzelne, welche eine vollkommen senkrechte Stellung angenommen haben und den größten Theil des Kopfes aus dem Wasser herausstecken. An Schwimmfertigkeit steht der Schwarzwal wohl kaum hinter seinen größeren Verwandten zurück, scheint sich jedoch nicht in dem Grade wie diese in Spielen und Gaukeleien zu gefallen. »Ich habe«, bemerkt Lösche, »sie nur einmal spielen und springen sehen, und zwar während eines schweren Sturmes. Wir hatten beigedreht, um diesen auszuwettern, und sahen plötzlich dicht am Schiffe eine enggeschlossene Schar von mehreren hundert Stücken in größter Eile gegen die hochgehende See anschwimmen, indem sie sich im tollsten Uebermuthe den heranrollenden Wellen entgegenwarfen, dieselben durchschnitten und sich auf der anderen Seite in höchst drolliger Weise herausschnellten. Sie schienen sich an Kühnheit der Sprünge und Seltsamkeit der Stellungen gegenseitig überbieten zu wollen, schwammen mit sich gleichbleibender Eile weiter und entschwanden endlich unseren Blicken.«

Die Nahrung besteht vorzugsweise in verschiedenen Tintenfischen; doch fand man in dem Magen getödteter auch Dorsche, Häringe und andere kleine Fische, Weichthiere und dergleichen.

Ueber die Zeit der Fortpflanzung ist man noch nicht im klaren, und fast will es scheinen, als ob die Paarung an keinen bestimmten Monat gebunden sei, vielmehr während des ganzen Jahres stattfinden könne. In den nördlichen Meeren dürften die meisten Jungen zu Ende des Sommers geboren werden, da man in den Spätherbstmonaten und im Januar die meisten säugenden Weibchen nebst ihren Jungen beobachtet. Für das Stille Meer gilt diese Angabe jedoch nicht; laut Scammon fand man in einem an der Küste von Guatemala erlegten Weibchen im Februar einen fast ausgetragenen Keimling von beinahe Meterlänge, während man im südlichen Eismeere um diese Zeit höchstens halberwachsene Junge anzutreffen pflegt. Die Mutter liebt ihren Sprößling ebenso warm und innig wie andere weibliche Wale ihre Nachkommen und säugt ihn auch dann noch, wenn sie, auf den Strand geworfen, ihrem Tode entgegensieht.

Kein einziges anderes Walthier strandet so häufig und in solcher Menge wie der Grind, dessen Geselligkeit ihm bei Gefahr regelmäßig verderblich wird. Nicht allein, daß die gesammte Herde ihrem Leiter blindlings folgt, läßt sie sich auch durch die Klagelaute eines von Todesnoth bedrängten Genossen herbeilocken und erleidet dann regelmäßig mit ihm dasselbe Schicksal. Vielleicht ist es nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß dieser Wal seinen Tod nicht im Meere, sondern am Lande findet. Kaum ein Jahr vergeht, in welchem nicht hier oder da eine größere oder geringere Anzahl auf den Strand läuft. Im Jahre 1779 verunglückte eine Herde von zweihundert, 1805 eine von dreihundert Stück auf den Shetlandsinseln, ein Jahr später eine solche von zweiundneunzig an der kleinen, zu den Orkaden gehörigen Insel Pamona; in den Jahren 1809 und 1810 wurden elfhundert Stück in einer nach den Grinden Walfjord genannten Bucht auf Island ans Ufer geworfen; am 7. Januar 1812 strandete ein Trupp von siebzig Stück an der Nordküste der Bretagne, anderer Fälle nicht zu gedenken. Ueber die letzte Strandung erhielt Cuvier Bericht.

Zwölf Fischer, welche in sechs Booten ihrem Gewerbe oblagen, bemerkten eine Stunde vom Lande eine große Anzahl Wale. Sie holten Hülfe und Waffen, hetzten die Thiere und trieben endlich ein Junges auf den Strand, dessen Geschrei oder Geplärr die anderen eiligst herbeizog, so daß zuletzt die ganze Herde am Strande liegen blieb. Die Gelegenheit, so große und seltene Thiere zu sehen, zog eine Menge Menschen herbei, darunter auch Cuviers Berichterstatter, welcher nun das Betragen der jetzt so hülflosen Geschöpfe genau beobachten konnte. Die Herde bestand aus sieben Männchen und zwölf Jungen; alle übrigen waren alte Weibchen, von denen mehrere Junge haben mußten, weil ihre Euter so reich an Milch waren, daß diese in Zwischenräumen und selbst noch im Tode daraus hervorspritzte. Bei denen, welche nicht mehr säugten, lagen die Zitzen in einer Grube des Euters verborgen. Die gestrandeten Thiere blieben einige Zeit am Leben, wurden aber schwächer und schwächer, stießen klägliche Töne aus, versuchten vergeblich, sich wieder zu befreien und erwarteten endlich den Tod, wie es schien, mit vollkommener Ergebung. Ein altes Männchen hielt fünf Tage aus, ehe es endlich dem Verderben erlag.

Grinde, nicht aber Schwertfische, waren es wohl, welche am 24. November 1861 in die Kieler Bucht sich verirrt und anfänglich die Fischer in nicht geringen Schrecken versetzt hatten. »Als es hell geworden war«, sagt Möbius, welcher hierüber berichtet, »sah man den ganzen inneren Theil der Bucht von ihnen belebt. Zu vier bis sechs neben einander gereiht, zogen sie herein, dem Hafen zu. Ein Segelboot mit einigen Bootsleuten, welche am frühen Morgen, Möven zu schießen, ausgesegelt waren, folgte ihnen. Ihre schwarzen, säbelförmigen Rückenfinnen traten hoch aus dem Wasser, wenn sich der gewaltige Rücken und dann der Kopf heraushob, um das Nasenloch in die Luft zu tauchen. Alsdann verschwanden sie wieder. So wogte ihr schwarzer Körper auf und nieder und setzte das Wasser, in welchem sie sich kraftvoll tummelten, in Bewegung. Wenn sie über der Oberfläche athmeten, hörte man ein starkes Pusten, und stießen sie im Niedertauchen die Luft aus den Lungen, so stieg ein Strahl von einem bis anderthalb Meter Höhe empor. Je näher diese Riesen der Stadt Kiel kamen, um so mehr Boote sammelten sich hinter ihnen; denn von beiden Ufern eilten Schiffer, Fischer und Neugierige herbei. Sie sollten in den schmälsten, seichtesten Theil der Bucht und zum Stranden getrieben werden: das war der Plan, welchen die Fischer ausführen wollten. Wirklich gelang es ihnen auch, gegen dreißig Thiere von der wohl mehr als fünffach starken Schar, welche sich in der Bucht vertheilt hatte, abzuschneiden und vor sich her in den Hafen zu treiben. Schon waren sie hinter den Schiffen, als unvermuthet zwei Boote vom Laude stießen und gerade auf die Herde zufuhren. Da stob sie auseinander, warf eines jener Boote in die Höhe, so daß es fast umfiel, und floh zwischen und unter den Fischerbooten ins Weite. Man hieb und schoß nach den Fliehenden, von denen einer auf acht bis zehn Meter weit über das Wasser hin sprang, und brachte endlich drei in seichtes Fahrwasser. Allein von diesen entkamen doch noch zwei, so daß nur einer im flachen Schlamme in der Spitze der Bucht strandete. Zahlreiche Stiche und einige Beilhiebe auf den Kopf tödteten den Gefangenen, und er verschied unter lautem Röcheln, welches dem Brüllen eines Bären glich, während dampfend warmes Blut aus dem Rachen und den Wunden floß.«

Hätten die Fischer Kiels die Uebung ihrer hochnordischen Genossen gehabt, so würden sie unzweifelhaft reichere Beute gewonnen haben. Auf allen nördlichen Inseln versucht man schon seit den ältesten Zeiten, die in der Nähe des Landes sich zeigenden Grinde zum Stranden zu bringen. Schon im alten Königsspiegel ist eine freilich etwas dunkle Beschreibung des Fanges enthalten. »Der Sild Reiki oder Fisk Reiki«, so heißt es dort, »treibt die Häringe und alle anderen Arten von Fischen in Menge aus dem hohen Meere nach dem Lande und leistet dem Menschen, anstatt ihm zu schaden, großen Nutzen, als wäre er dazu von Gott eigens bestimmt. Er bringt sie mit, so lange die Fischer das himmlische Geschenk, welches das Meer ihnen bietet, in erlaubter Weise und dankbar annehmen; wenn aber Zank oder gar Schlägerei vorkommt und Blut ins Meer gegossen wird, treibt er, gleichsam, als ob er es vorher wisse, die ganze Schar der Fische, welche er eben erst herbeigeführt, ins hohe Meer zurück und beraubt auf diese Weise die Inselbewohner des ihnen so nothwendigen Gewinnes.« Erst durch viel spätere Mittheilungen ist klar geworden, was das alte Buch mit dem Blutvergießen im Meere meint. Graba schildert den Fang des Grindwales auf den Färöerinseln in ebenso eingehender wie anziehender Weise.

»Am 2. Juli«, so erzählt er, »erscholl mit einemmale von allen Seiten her der laute Ruf »Grindabud«. Dieser Ruf zeigt an, daß ein Hansen Grindwale durch ein Boot entdeckt worden sei. In einem Augenblicke war ganz Thorshaven in Bewegung; aus allen Kehlen erscholl es »Grindabud«, und allgemeiner Jubel verkündete die Hoffnung, sich bald an einem Stücke Walfleisch zu erlaben. Die Leute rannten durch die Gassen, als ob die Türken landen wollten. Hier liefen welche zu den Booten, dort andere mit Walfischmessern; dort wieder trabte eine Frau ihrem Manne nach mit einem Stücke trockenen Fleisches, damit er nicht verhungere; Kinder wurden über den Haufen gerannt; und vor lauter Eifer fiel einer aus dem Boote in die See. In Zeit von zehn Minuten stießen elf Achtmannsfahrer vom Lande: die Jacken wurden ausgezogen, und die Ruder mit einem Eifer gebraucht, daß die Fahrzeuge wie ein Pfeil dahinschossen. Wir verfügten uns zum Amtmanne, dessen Boote und Leute in Bereitschaft waren, und gingen mit ihm erst auf die Schanze, um von hier zu sehen, wo die Wale seien. Durch unser Fernrohr entdeckten wir zwei Boote, welche Grindabud anzeigten. Jetzt stieg eine hohe Rauchsäule beim nächsten Dorfe auf, gleich darauf eine auf einem benachbarten Berge; überall flammten Zeichen; Boten wurden zu allen benachbarten Ortschaften gesandt; der Fjord wimmelte von Fahrzeugen. Wir bestiegen die Jacht des Amtmannes und hatten bald alle übrigen eingeholt. Jetzt erblickten wir die Wale, um welche von allen Booten ein weiter Halbkreis geschlossen wurde. Zwischen zwanzig bis dreißig Boote, denen wir uns angeschlossen hatten, umringten, jedes etwa hundert Schritte von einander entfernt, den Haufen und trieben ihn langsam vor sich her, der Bucht von Thorshaven zu. Der vierte Theil aller Wale war ungefähr sichtbar; bald tauchte ein Kopf hervor und spie seinen Wasserstrahl aus, bald zeigte sich die hohe Rückenfinne, bald der ganze Oberkörper. Wollten sie den Versuch machen, unter den Fahrzeugen durchzuschwimmen, so wurden Steine und Stücken Blei, an Schnüren befestigt, in das Wasser geworfen; schossen sie rasch vorwärts, so wurde gerudert, daß die Ruder abbrachen. Wo Unordnung vorfiel, wo einige Boote sich zu weit vordrängten oder Fehler begingen, dahin ließ der Amtmann sich rudern, was so schnell geschah, daß schwerlich ein Pferd im gestreckten Galoppe es mit der Jacht aufgenommen hätte. Als die Wale dem Eingange des Hafens nahe waren und nicht leicht mehr entrinnen konnten, eilten wir der Stadt zu. Der Strand wimmelte von Menschen, welche dem ergötzlichen Geschäfte des Mordens zusehen wollten. Wir wählten uns einen guten Standpunkt aus, von wo wir alles ganz in der Nähe betrachten konnten.

»Je näher die Wale dem Hafen und dem Lande kamen, desto unruhiger wurden sie, drängten sich auf einen Haufen dicht zusammen und achteten wenig mehr des Steinewerfens und Schlagens mit den Rudern. Immer dichter zog sich der Kreis der Boote um die unglücklichen Schlachtopfer, immer langsamer zogen sie in den Hafen hinein, die Gefahr ahnend; jetzt, als sie in den Westervaag gekommen waren, welcher ungefähr nur zweihundertundfünfzig Schritte breit und doppelt so lang ist, wollten sie sich nicht länger wie die Herde Schafe treiben lassen und machten Miene, umzukehren. Nun nahte der entscheidende Augenblick. Unruhe, Besorgnis, Hoffnung, Mordlust zeigte sich in den Gesichtern aller Färinger. Sie erhoben ein wildes Geschrei; alle Boote stürzten auf den Haufen zu und stachen mit ihren breiten Harpunen diejenigen Wale, welche dem Boote nicht so nahe waren, daß der Schlag ihres Schwanzes dieses hätte zerschmettern können. Die verwundeten Thiere stürzten mit fürchterlicher Schnelligkeit vorwärts, der ganze Haufe folgte und rannte auf den Strand.

»Nun begann ein fürchterliches Schauspiel. Alle Boote eilten den Walen nach, fuhren blindlings unter sie und stachen tapfer darauf los. Die Leute, welche am Lande standen, gingen bis unter die Arme in das Wasser zu den verwundeten Thieren, schlugen ihnen eiserne Haken, an welche ein Strick gebunden war, in den Leib oder in die Blaselöcher, und nun zogen drei bis vier Mann den Wal vollends auf das Land und schnitten ihm die Gurgel bis auf den Rückenwirbel durch. Im Todeskampfe peitschte das sterbende Thier die See mit seinem Schwanze, daß das Wasser weit umherstob; die kristallhelle Flut des Hafens war blutroth gefärbt, und Blutstrahlen wurden aus den Blaseröhren in die Luft gespritzt. Sowie der Soldat in der Schlacht alles menschliche Gefühl verliert und zum reißenden Thiere wird, so entflammte die Blutarbeit der Färinger bis zur Wuth und Tollkühnheit. An dreißig Boote, dreihundert Menschen, achtzig getödtete und noch lebende Wale befanden sich auf einem Raume von wenigen Geviertruthen. Geschrei und Toben überall. Kleider, Gesichter und Hände vom Blute gefärbt, glichen die sonst so gutmüthigen Färinger den Kannibalen der Südsee; kein Zug des Mitleidens äußerte sich bei dem gräßlichen Gemetzel. Als aber ein Mann durch den Schlag des Schwanzes eines sterbenden Wales niedergestreckt und ein Boot in Stücke zerschlagen war, wurde der letzte Theil dieses Trauerspiels mit mehr Vorsicht zu Ende gespielt. Achtzig getödtete Wale bedeckten den Strand; nicht ein einziger war entkommen. Sobald das Wasser erst mit Blut gefärbt und durch das Schlagen mit dem Schwanze der sterbenden getrübt ist, erblinden die noch lebenden und taumeln im Kreise umher. Entrinnt auch einer zufällig in das klare Wasser, so kehrt er doch sogleich in das blutige zu seinen Gefährten zurück.

»Zum großen Erstaunen der Färinger ging der Fang leicht und glücklich von statten, obgleich der Pastor Gad und mehrere schwangere Frauen zusahen. Man glaubt hier nämlich fest daran, daß die Wale sogleich umkehren, wenn sie einen Prediger vor sich haben; ist ein solcher in der Nähe, so bitten sie ihn, daß er hinter den Booten bleibe. Schwangere Frauen soll der Grind nun gar nicht leiden können; deshalb kamen mehrere Färinger zum Amtmann und baten ihn, diesen zu befehlen, sich zu entfernen, was aber nicht geschah. Trotz Prediger und Frauen wurden alle Grinde in der Hitze erlegt. Sonst läßt man gerne einen entwischen, damit dieser mehrere herbeihole.

»Oft trifft es sich, daß der Grind sich nicht gut treiben lassen will, besonders wenn es große Haufen von mehreren hunderten sind. Dann kehrt er sich nicht an das Steinewerfen, geht unter den Booten durch und verursacht den Leuten tagelange, oft ganz vergebliche Arbeit. Oftmals entwischt er, wenn er schon in eine der wenig geeigneten Buchten getrieben ist, durch die Hitze und Unvorsichtigkeit der Leute. Wenn diese nämlich zu frühe stechen, so daß der Grind nicht mit einer Fahrt auf den Strand läuft, so kehrt er wieder um und läßt sich nicht zum zweitenmale treiben; oder wenn sie zuerst solche Grinde treffen, welche nicht mit dem Kopfe gegen den Strand gerichtet sind, so schießen diese Verwundeten in die See hinaus, und der ganze Haufe folgt. Tritt die Nacht ein, bevor man zum Schlachten kommt, so schließen die Boote einen engen Halbkreis vor der Bucht und die Leute zünden Feuer an; dann meint der Grind, es sei der Mond, zieht sich gegen denselben hin und hält sich ruhig bis zum Morgen, an dem dann die Blutarbeit beginnt. Oftmals sind sie entkommen, weil die Geräthe nicht gehörig im Stande gewesen sind; deshalb wird jetzt im Juni von dem Amtmanne und den Sysselmännern eine allgemeine Untersuchung vorgenommen und derjenige bestraft, dessen Boot nicht zum Fange gut ausgerüstet befunden wird.

»Nach einer Stunde Ruhe wurden die Körper neben einander gelegt, geschätzt und ihre Größe mit römischen Zahlen in die Haut eingeschnitten. Die Vertheilung geschieht nach der Größe des Landbesitzes, noch ebenso, wie sie seit undenklichen Zeiten vorgenommen wurde. Nachdem nämlich der Beauftragte jeden Fisch gemessen und geschätzt hat, wird von dem Haufen abgezogen der Zehnte, der Findlingswal, der Madwal, der Schadenwal, der Wachtsold, die Vertheilungsgebühren und der Antheil der Armen. Der Zehnte zerfällt in drei Theile, von denen die Kirche einen, der Prediger einen und der König oder dessen Vertreter, der Sysselmann, einen empfängt. Der Findlingswal gebührt demjenigen Boote, welches den Grind entdeckt hat und kann nach Belieben gewählt werden; der Bootsmann, welcher den Grind zuerst gesehen hat, bekommt den Kopf. Der Mad- oder Speisewal ist ein kleiner Grind, welcher von den Anwesenden sofort verzehrt wird. Aus dem Gewinne, welchen der Schadenwal abwirft, werden die beschädigten Boote, Ruder und Geräthe vergütet. Der Wachtsold bezahlt die Leute, welche des Nachts oder so lange die Fische nicht vertheilt worden sind, bei diesen wachen müssen, damit sie nicht wegtreiben. Was nun noch bleibt, wird in zwei gleiche Hälften getheilt, von denen die Leute des Kirchspiels, in welchem der Fang geschehen ist, die eine und das Land die andere bekommt. Jedes Dorf hat eine bestimmte Anzahl Boote, und zu jedem Boote gehören bestimmte Leute. Die Wale werden deshalb bootweise vertheilt. Sobald »Grindabud« erschallt, werden Boten an alle Dörfer versandt, welche bei der Vertheilung in Frage kommen, und diese müssen dann sogleich ihre Boote abschicken, um ihren Antheil zu holen. Kommen sie nicht innerhalb vierundzwanzig oder höchstens achtundvierzig Stunden nach der allgemeinen Vertheilung zu dem Walplatze, so wird ihr Antheil den Meistbietenden verkauft, und das daraus gelöste Geld fällt der Armenkasse zu. Der Grund ist der, daß nach zwei Tagen die Wale verderben, ranzig und ungenießbar werden. Der Färinger sagt: die Leber brenne nach außen.

»Nachdem jedem Boote sein Antheil zugewiesen war, wurden die Fische zerlegt. Dies geschieht in folgender Weise. Sobald sie auf das Land gezogen sind, werden zuerst die Finnen ab- und dann der Körper in der Mitte durchgeschnitten. Nun wird der Speck in breiten Streifen, darauf das Fleisch in Stücken abgelöst, Leber, Herz und Niere, die schmackhaftesten Bissen für die Färinger, herausgenommen und darauf der Rumpf umgekehrt und mit der anderen Seite ebenso verfahren.

»Der Nutzen dieser Thiere für das Land ist sehr groß. Man rechnet im Durchschnitt auf jeden Wal eine Tonne Thran, welche im Handel mit elf Thaler bezahlt wird. Fleisch und Speck werden frisch gegessen und eingesalzen getrocknet. Je frischer das Fleisch zerschnitten wird, desto besser der Geschmack. Ich habe das frische Walfleisch gekocht recht gern gegessen: es hat Aehnlichkeit mit grobem eingepökelten Rindfleische. Der Speck hat fast gar keinen Geschmack, war mir aber widerlich. Wenn die Färinger vierzehn Tage lang frisches Walfleisch gehabt haben, glänzen ihre Gesichter und Hände, sogar die Haare von Fett. Nach achtundvierzig Stunden ist das Fleisch nicht mehr zu genießen und wirkt als Brechmittel. Die Haut an den Finnen wird zu Riemen an den Rudern gebraucht, und von den Gerippen werden Einfriedigungen um das Land gemacht; der Magen wird aufgeblasen und zur Aufbewahrung von Thran angewandt, so daß nur die Eingeweide unbenutzt bleiben, welche durch Boote in die See hinausgeschleppt werden, damit sie nicht am Lande faulen.«

Auf hohem Meere jagt man nur ausnahmsweise auf Schwarzwale. Waljäger, welche noch bessere Jagd erhoffen, lassen seinethalben kein Boot herab, und nur ein oder das andere Schiff beschäftigt sich gelegentlich auch mit seinem Fange. Die Jagd beginnt in ähnlicher Weise wie auf andere Wale, nur mit dem Unterschiede, daß jedes Boot sich seine besondere Beute erwählt und alle höchstens insofern zusammenwirken, als sie sich bemühen, die Herde zu sprengen. In der Regel bekundet der Schwarzwal bei Ankunft seiner Gegner die größte Angst und dieselbe Kopflosigkeit wie in der Nähe der Küsten, schwimmt langsam nach allen Richtungen davon und gibt somit den verfolgenden Booten gute Gelegenheit, ihm die Wurflanze in den Leib zu schleudern. Sehr oft erliegt er dem ersten Wurfe, wenn nicht, einigen nachfolgenden Lanzenstichen. In seltenen Fällen ereignet es sich, daß einer oder der andere das Boot annimmt; doch geschieht auch dann nur ausnahmsweise ein Unfall. Sofort nach dem Tode sinkt der Grind zu Boden und bleibt hier, wenn das Schiff nicht in unmittelbarer Nähe ist, bis nach beendigter Jagd liegen. Man vermerkt ihn durch eine Boje und jagt weiter, in der Regel mit so viel Glück, daß man eine ziemliche Anzahl der Herde erbeutet.