|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

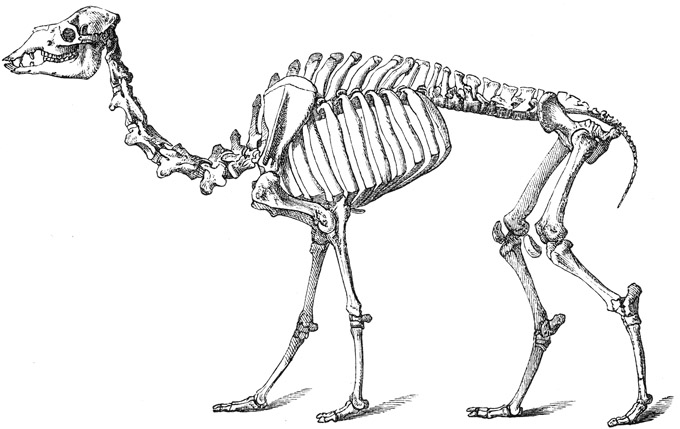

Geripp des Dromedars. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Die Familie der Schwielensohler oder Kamele (Tylopoda) kennzeichnet sich durch die schwieligen Sohlen, den Mangel der Hörner und Afterklauen, die gespaltenen Oberlippen und den Zahnbau. Hinsichtlich des letztern weichen die Kamele von allen übrigen Wiederkäuern ab durch den Besitz von zwei (in der frühesten Jugend sogar vier oder sechs) Schneidezähnen in der Oberkinnlade und Eckzähnen, während sie in der untern Kinnlade nur sechs Schneidezähne tragen. Die Hufe sind sehr klein und eigentlich bloß Zehennägel an den schwieligen Sohlen. Der Magen ist nur dreitheilig, weil der Blättermagen wegen seiner geringen Größe zu dem Labmagen gerechnet werden kann.

Die Kamele sind sehr große Wiederkäuer mit langem Halse, gestrecktem Kopfe, in den Weichen eingezogenem Rumpfe und zottigem, fast wolligem Felle. Die Halswirbel sind ansehnlich lang und fast ohne Dornen, die Rippen breit, die Knochen der Beine sehr kräftig.

Nordafrika, Mittelasien und Südwestamerika bilden die ursprüngliche Heimat dieser Thiere. Die wenigen Arten sind in der Alten Welt gänzlich, in der Neuen theilweise zu Hausthieren geworden. Diese bewohnen das Hochgebirge bis zu viertausend Meter über dem Meeresspiegel, jene befinden sich nur in den heißen, trockenen Ebenen wohl. Gräser und Kräuter, Baumblätter, Zweige, Disteln und Dornen dienen ihnen zur Nahrung. Sie sind genügsam in hohem Grade und können lange hungern und dürsten. Ihr Gang ist ein Paß und ihr Lauf, obwohl er trefflich fördert, schwankend und scheinbar in hohem Grade unbeholfen. Alle leben in Herden oder lieben wenigstens Geselligkeit. Ihr geistiges Wesen steht auf ziemlich tiefer Stufe. Mit Unrecht gelten sie als sanfte, gutmüthige und geduldige Thiere: sie sind im Gegentheile dumm und überaus boshaft, obwohl sie sich mit einer gewissen Entsagung leicht unter das Joch des Menschen beugen lassen und seine Herrschaft anerkennen. Das Weibchen wirft nur ein einziges Junge und pflegt dieses mit vieler Liebe.

Die Kamele (Camelus) zeichnen sich durch bedeutende Größe und einen oder zwei Rückenhöcker aus, besitzen auch einen Backenzahn mehr in jeder Reihe als die Lamas. Ihre Gestalt ist unschön und namentlich der Kopf auffallend häßlich, das Haarkleid sehr ungleich, an einigen Stellen verlängert, im ganzen aber wollig; an der Brust, am Elnbogen, an den Knien und Knöcheln finden sich schwielige Stellen. Man kennt zwei Arten, von denen die eine vozugsweise Afrika, die andere Asien bewohnt. Diese sind das Dromedar und das Trampelthier.

Mein langjähriges Wanderleben hat mich mit dem Dromedar so genau bekannt gemacht, daß ich aus eigener Anschauung über dasselbe sprechen kann. Ich weiß im voraus, daß meine Schilderung manchen meiner Leser nicht behagen wird, weil ich Ansichten zerstöre, welche einer oder der andere von diesem Thier sich gebildet hat; trotzdem muß ich der Wahrheit die Ehre geben. Das Kamel ist unzweifelhaft das nützlichste aller Hausthiere in Afrika: aber es ist das unliebenswürdigste, dümmste, störrischste und ungemüthlichste Geschöpf, welches man sich denken kann. Seinen Ruhm dankt es seiner leiblichen Befähigung; die geistigen Eigenschaften hat noch nicht einmal ein Araber gerühmt, obgleich hunderte seines Volkes ohne dieses Thier nicht leben könnten.

Das Dromedar oder einhöckerige Kamel (Camelus Dromedarius), der Djemmel der Araber, ein gewaltiger Wiederkäuer, erreicht im Durchschnitt 2 bis 2,3 Meter Höhe und von der Schnauzenspitze bis zum Schwanzende 3 bis 3,3 Meter Länge. Obgleich nicht so reich an Rassen wie das Pferd, zeigt doch auch das Kamel sehr erhebliche Abänderungen. Im allgemeinen kann man sagen, daß die Kamele der Wüste und Steppen schlanke, hochgewachsene, langbeinige Geschöpfe, die der fruchtbaren Länder dagegen, namentlich die in Nordafrika einheimischen, plumpe, schwere Thiere sind. Zwischen einem »Bischarín«, oder einer Rasse, welche von den Bischarín-Nomaden gezüchtet wird, und dem egyptischen Lastkamele macht sich ein ebenso großer Unterschied bemerklich wie zwischen einem arabischen Rosse und einem Karrengaule. Das erstgenannte Kamel ist das vorzüglichste Reitthier, das letztere das kräftigste Lastthier unter allen.

Der Araber unterscheidet mehr als zwanzig verschiedenartige Rassen der Wüstenschiffe; denn es gibt ebensogut eine Wissenschaft der Kamele wie eine solche der Pferde, und man spricht auch beim Dromedar von edlen und unedlen Thieren. Unsere Abbildung zeigt uns eines der gewöhnlichsten Lastkamele, welches man seinem Adel nach ungefähr mit einem Bauernpferde gleichstellen kann. Der ungehörnte Kopf ist ziemlich kurz, die Schnauze aber gestreckt und aufgetrieben, der stark erhabene Scheitel gerundet und gewölbt; die Augen, deren länglichrunder Stern wagerecht liegt, sind groß und von erschrecklich blödem Ausdrucke, die Ohren sehr klein, aber beweglich und stehen weit hinten am Schädel. Die Oberlippe überhängt die Unterlippe, welche ihrerseits aber auch nach unten fällt, gleichsam, als ob die Masse den Muskeln zu schwer wäre und von ihnen nicht bewältigt werden könnte. Wenn man ein Kamel von vorn ansieht, zeigen sich die Lippen fast immer geöffnet und die Nasenlöcher seitlich zusammengezogen; bei schneller Bewegung des Thieres schwingen die häßlichen Lefzen beständig auf und nieder, als ob sie sich nicht in ihrer Lage erhalten könnten. Am Hinterhaupte befinden sich eigenthümliche Absonderungsdrüsen, welche mittels zweier Ausführungsgänge unmittelbar auf der Hautoberfläche münden und beständig, zur Zeit der Brunst aber ganz besonders, eine widerwärtig riechende, schwarze Flüssigkeit ausströmen lassen. Der Hals ist lang, seitlich zusammengedrückt, in der Mitte am dicksten, der Leib bauchig und eigentlich nach allen Seiten hin zugerundet. Die Rückenlinie steigt von dem Halse an in Bogen nach oben, bis gegen den Widerrist hin, und erhebt sich dort sehr steil zu der Spitze des einen Höckers, von wo aus sie nach hinten wieder jäh abfällt. Der Höcker steht aufrecht, wechselt aber im Laufe des Jahres bedeutend in seiner Größe. Je reichlichere Nahrung das Kamel hat, um so mehr erhebt sich sein Höcker; je dürftiger ihm die Kost zugemessen wird, umsomehr fällt er zusammen. Bei vollen, gut genährten Thieren hat er die Gestalt einer Pyramide und nimmt mindestens den vierten Theil des Rückens ein, bei recht mageren verschwindet er fast gänzlich. Zur Regenzeit, welche saftige Weide bringt, wächst der während der dürren Hungermonate kaum sichtbare Höcker erstaunlich rasch an, und sein Gewicht kann dann bis auf 15 Kilogramm steigen, während es im Gegentheile auch auf zwei oder drei Kilogramm herabsinken kann. Die Beine sind schlecht gestellt, und namentlich die Hinterschenkel treten fast ganz aus dem Leibe heraus, vermehren dadurch also das wüste Aussehen des Thieres. Die ziemlich langen und breiten Zehen werden von der Körperhaut bis gegen die Spitze hin umhüllt und scheinen gleichsam an ihr angeheftet zu sein; ihre Trennung ist auf der obern Seite des breiten, schwieligen Fußes durch eine tiefe Furche angedeutet; unten buchtet sich der Fuß wie ein Kissen ein und rundet sich nur vorn und hinten. Die Fährte, welche das Thier hinterläßt, ist ein länglichrunder Abdruck mit zwei Einschnürungen und zwei von den Zehen herrührenden, spitzigen Ausbuchtungen nach vorn. Der dünn bequastete Schwanz reicht bis zum Fersengelenke hinab. Das Haar ist weich, wollig und auf dem Scheitel, im Nacken, unter der Kehle, an den Schultern und auf dem Höcker gegen das übrige auffallend verlängert, am Schwanzende aber verdickt. Eigentümlich sind noch die Schwielen, welche sich auf der Brust, dem Elnbogen und dem Handgelenke, an Knien und Fersengelenken finden und mit dem Alter an Größe und Härte zunehmen. Die Brustschwiele tritt als eigenthümlicher Höcker weit über die andere Haut hervor und bildet eine förmliche Unterlage, auf welcher der Körper ruht, wenn das Thier sich niederlegt.

Das Gebiß besteht ursprünglich aus vier Vorderzähnen im Oberkiefer und sechs im Unterkiefer. Die beiden mittleren Oberkieferzähne fallen aber schon sehr frühzeitig aus und werden nicht wieder ersetzt; deshalb findet man bei älteren Thieren nur zwei Vorderzähne im Oberkiefer, welche nach dem Zahnwechsel durch große, eckzahnartige, kegelförmig zugespitzte und gekrümmte ersetzt werden, während im Unterkiefer neue Schneidezähne zum Vorscheine kommen, welche denen des Pferdes auffallend ähneln. Nun sind noch in jedem Kiefer Eckzähne vorhanden und zwar im Oberkiefer solche, welche wegen ihrer Größe und Gestalt eher an die Reißzähne eines starken Raubthieres denken lassen als an Gebißtheile eines Wiederkäuers. Auch die Backenzähne haben viel eigenthümliches.

Die Färbung des Thieres ist eine sehr unbeständige. Am häufigsten findet man allerdings lichtsandfarbene; doch gibt es auch graue, braune und ganz schwarze Kamele oder solche mit blassen oder lichteren Füßen, niemals aber gescheckte. Die Araber halten alle schwarzen Kamele für schlechtere, werthlosere Thiere als die lichteren, und pflegen sie deshalb schon in früher Jugend zu schlachten. Jüngere Thiere unterscheiden sich von den älteren durch das weiche Wollhaar, welches sie am ganzen Körper deckt, sowie auch die anmuthige rundere Gestalt, denn das kantig Eckige der letzteren tritt erst mit dem zunehmenden Alter deutlich hervor.

Dromedar.

Gegenwärtig findet man das Dromedar bloß in der Gefangenschaft und zwar in allen nördlich des zwölften Grades der Breite gelegenen Ländern Afrikas und des äußersten Westen von Asien. Sein Verbreitungskreis fällt fast mit dem Wohnkreise des arabischen Volksstammes zusammen. Von Arabien oder Nordostafrika aus verbreitete es sich nach Westen hin über Syrien und Kleinasien und über Persien bis nach der Bucharei, von wo aus das zweihöckerige Kamel auftritt; von Ostafrika aus reicht es durch die ganze Sahara hindurch, bis an das Atlantische Meer, und von dem Mittelmeere an bis zu dem erwähnten Grade der Breite. Seine ursprüngliche Heimat scheint Arabien gewesen zu sein; denn im nördlichen Afrika ist es wahrscheinlich erst ziemlich spät eingeführt worden. Auf den altegyptischen Denkmälern findet man keine Abbildung dieses auffallenden Thieres, und ebensowenig erwähnen die römischen und griechischen Schriftsteller, welche Altegypten bereisten, des Kameles als einheimisches Thier. »Gleichwohl«, so schaltet mein gelehrter Freund Dümichen hier ein, »war dieses den alten Egyptern mindestens zur Zeit des neuen Reiches bekannt. Der Name scheint aus den semitischen Sprachen entnommen worden zu sein; denn übereinstimmend mit dem hebräischen »Gamal« lautet das egyptische Wort in voller Schreibung » Kamoaal« und in anderen Lesarten » Kameli« und » Kamelia«, im Koptischen erhalten unter der Form »Gamaul« und »Djamoul«. In einem aus der Zeit des höchsten Aufschwungs des altegyptischen Schriftthums herrührenden Papyrus, welcher die Reise eines Egypters in Syrien und Palestina behandelt, wird berichtet, daß man den Reisenden Fleisch von Kamelen zur Nahrung angeboten habe; in einem andern, von Chabas mitgetheilten Papyrus aus derselben Zeit, dem vierzehnten Jahrhundert v. Chr., heißt es: »Das Kamel, welches horcht aufs Wort, wird herbeigeführt aus Aethiopien«. Die alten Egypter, welche sich auf das Abrichten der Thiere vortrefflich verstanden, scheinen auch das Kamel zu einer Art von Tanz abgerichtet zu haben. Dieser Tanz führt den Namen » Kenken«, ein Tanz der Egypter aber, in Beziehung auf jenen, wohl wegen der ergötzlichen Bewegungen des tanzenden Kameles, den Namen » Kamelikameli«, d. i. »dem Kamele gleich herumtanzen«. In einem Papyrus aus der vorerwähnten Ramseszeit heißt es mit klaren Worten: » Tu her seba kameli er kenken«, zu deutsch: »man ist im Unterweisen des Kameles zum Tanzen«. In einem andern Papyrus wieder ist von dem »Lasttragen des Kameles« die Rede. Diese Beispiele beweisen zur Genüge, daß die alten Egypter, mindestens vom vierzehnten Jahrhunderte an das Kamel gekannt und benutzt haben.« In der Bibel wird das Thier unter dem Namen Gamal sehr häufig erwähnt. Hiob hatte dreitausend, später sechstausend Kamele; die Medianiter und Amalekiter besaßen so viele als »Sand im Meere«. Man benutzte das Thier ganz wie zu unserer Zeit. Ueber Nordafrika hat es sich wahrscheinlich erst mit den Arabern verbreitet. Seine Zähmung fällt in das vorgeschichtliche Alterthum; man weiß auch nicht, woher es eigentlich stammt. Wilde oder verwilderte Kamele finden sich nirgends mehr.

Das Kamel ist ein eigentliches Wüstenthier und befindet sich bloß in den trockensten und heißesten Landstrichen wohl, während es im angebauteu und feuchten Lande sein eigentliches Wesen verliert. In Egypten hat man, wahrscheinlich durch das reichlichere Futter, nach und nach sehr große und schwere Kamele erzüchtet; aber diese haben mehrere der schätzbarsten Eigenschaften, Leichtigkeit ihres Ganges, Ausdauer und Enthaltsamkeit verloren und werden deshalb von den Arabern der Wüste gering geachtet. In den Tropenländern Afrikas aber, wo die Pflanzenwelt das Gepräge der südamerikanischen und südasiatischen Wendekreisländer annimmt, kommt das Kamel nicht mehr fort. Vielfache Versuche, um mit ihm nach dem eigentlichen Herzen von Afrika vorzudringen, sind gescheitert. Bis zum zwölften Grade befindet sich das Thier wohl und gedeiht vortrefflich; weiter südlich gegen den Gleicher hin wird es schwächlich, und wenn man es noch ein paar Grade südlicher führt, erliegt es bei dem reichlichsten Futter, ohne eigentlich erklärliche Ursache. Zwar behaupten die Araber, daß eine Fliege, welche sie außerordentlich fürchten, die Schuld an dem Zugrundegehen ihrer Kamele trage; es beruht diese Meinung jedoch entschieden auf einem Irrthume: das Kamel kann die feuchtheißen Landstriche nicht ertragen. Vor etwa dreißig Jahren versuchte man, laut Haßkarl, es auf Java einzubürgern, sah jedoch das Vergebliche dieser Versuche sofort ein, da es nicht einmal gelang, von den eingeführten Paaren Junge zu erzielen und die Alten selbst dem ungewohnten Klima und Futter bald erlagen. Auch Gebirgsgegenden sagen dem Thiere nicht zu, obwohl es hier recht gut benutzt werden kann.

Bis jetzt hat man sich noch nicht bemüht, das nützliche Thier nördlich des großen Wüstenzuges anzusiedeln; doch darf man schwerlich bezweifeln, daß es noch etwa bis zum 40. Grade nördl. Br. hin gedeihen werde. Im Jahre 1622 ließ Ferdinand der Zweite von Medicis in Toscana Trampelthiere einführen, und bis zur Stunde hat sich die Zucht dieser Thiere dort erhalten. Im Gebiete von San Rossore bei Pisa befinden sich die Kamele auf einer großen sandigen Ebene sehr wohl und leben ganz wie in ihrer Heimat. Im Jahre 1810 zählte man hundertundsiebenzig Stück und 1840 nur ein Stück mehr. Von hier aus hat man bis zur Stunde alle Thiergärten und Thierschaubuden damit versehen. In Südspanien hat man in der Neuzeit auch daran gedacht, Kamele zu züchten und über alle Erwartung günstige Ergebnisse erhalten. Die Kamele gedeihen dort vortrefflich, weil die Bedingungen entschieden günstige sind. Gegenwärtig geht man mit dem Plane um, das Wüstenschiff nach der Neuen Welt und zwar nach Mejiko zu versetzen. In Tejas wandern seit 1858 hundert Kamele vom Mississippi durch pfadlose Wildnisse nach dem Stillen Weltmeere; die Regierung von Bolivia hat Kamele in die Kordilleren kommen lassen; auf Cuba gab es schon im Jahre 1841 siebenzig Stück. Besonders aufmunternde Ergebnisse endlich sind in Australien mit Einbürgerung des Thieres erzielt worden.

Im ganzen Norden und Osten Afrikas wird das Kamel gegenwärtig in unzählbarer Menge gezüchtet. Manche Araberstämme besitzen tausende und hunderttausende. Im Sudân lernte ich Häuptlinge kennen, welche allein fünfhundert bis zweitausend Stück Kamele zu eigen hatten; in den Steppen Kordofâns sah ich Herden von mindestens anderthalbtausend Stück auf der Weide. Die einzige Wüstenstraße zwischen Korosko und Abu Hammed in Nubien setzt mehrere tausend von Kamelen in Bewegung. Ehe die Eisenbahn von Kairo nach Sues fertig war, vermittelten ungefähr sechshundert Kamele, welche täglich unterwegs waren, den Verkehr. Bei Ankunft der ostindischen Post sah man Züge von je zwei- bis dreihundert Stück mehrere Stunden nach einander aus den Thoren der einen oder der andern Stadt ziehen. Geradezu unschätzbar ist die Anzahl der Kamele, welche auf den großen Wüstenstraßen zwischen den Nigerländern und dem Norden Afrikas in Bewegung sind. Der Stamm der Tibbo allein mag ein paarmal hunderttausend Kamele besitzen; die Berber haben sicherlich mehr als eine Million. Auch im Glücklichen und Steinigen Arabien werden viele Kamele gezogen, und namentlich das Land Nedjed gilt als das reichste an diesen Thieren. Er versorgt Syrien, den Hedjâs und Jemen mit ihnen, liefert auch jährlich viele tausende allein nach Anatolien. Die Anzahl der Kamele, welche jährlich an den Wüstenstraßen zu Grunde gehen, läßt sich nicht berechnen; wie groß sie aber ist, kann man am besten ersehen, wenn man selbst durch die Wüste reist. In der nubischen Wüste sowohl wie in der Bahiuda fand ich am Ein- und Ausgange der vorhin genannten Straßen auf viele Meilen hin ein Kamelgerippe so dicht neben dem andern, daß die Straße durch die weißgebleichten Knochen vollkommen bezeichnet wurde. Die Wüste ist nicht bloß die Heimat und der Geburtsort, sondern auch die Sterbestätte und das Grab des Kamels; die wenigen, welche geschlachtet werden, kommen gegen die, welche auf ihren Berufswegen verenden, kaum in Betracht.

Das Kamel nimmt seine Nahrung einzig und allein aus dem Pflanzenreiche und ist dabei durchaus nicht wählerisch. Man darf wohl behaupten, daß gerade seine Genügsamkeit seine größte Tugend ist: das schlechteste Futter genügt ihm. Wenn es die dürrsten und trockensten Wüstenpflanzen, scharfschneidiges Riedgras und halbverdorrte Aeste hat, kann es wochenlang aushalten. Unter Umständen ist ihm ein alter Korb oder eine Matte, aus den zerschlissenen Blattriefen der Datteln geflochten, ein willkommenes Gericht. In Ostsudân muß man die Hütten der Eingebornen, welche aus einem Gerippe von schwachen Stangen bestehen und dann mit Steppengrase bekleidet werden, vor den Kamelen durch eine dichte Umzäunung von Dornen schützen: die Thiere würden sonst das ganze Haus bis auf seine Grundfesten auffressen. Wahrhaft wunderbar ist es, daß selbst die ärgsten Dornen und Stacheln das harte Maul des Kamels nicht verwunden. Mehr als hundertmal habe ich gesehen, daß Kamele Mimosenzweige, an denen Dornen an Dornen saßen, ohne weiteres hinunterwürgten. Nun muß man wissen, daß diese Mimosennadeln außerordentlich scharf sind und selbst das Sohlenleder durchdringen; dann versteht man erst, was dies sagen will. Mehrere Male haben wir uns bei der Jagd empfindlich verletzt, wenn wir auf solche Dornen traten; ich selbst habe mir einen von ihnen durch die Sohle des Schuhes, die große Zehe und auch noch durch das Oberleder des Schuhes gestochen: – und solche Dornen zermalmt das Thier mit der größten Seelenruhe! Wenn die Karawane abends rastet und die Kamele frei gelassen werden, damit sie sich ihre Nahrung suchen, laufen sie von Baum zu Baume und fressen hier alle Aeste ab, welche sie erreichen können. Sie besitzen ein merkwürdiges Geschick, mit ihren Lippen die Zweige abzubrechen; dann aber würgen sie dieselben hinunter, ganz unbekümmert, in welcher Richtung die Dornen vom Zweige abstehen. Können sie einmal saftige Nahrung haben, so ist das ihnen sehr genehm: in den Durrah- und Dohhenfeldern hausen sie oft in abscheulicher Weise und verwüsten dort ganze Stellen; auch kleine Bohnen, Erbsen, Wicken verzehren sie sehr gern, und Körner aller Art erscheinen ihnen als wahre Leckerbissen. Auf den Wüstenreisen, wo es nothwendig ist, daß die Last soviel als möglich verringert wird, nimmt jeder Araber bloß etwas Durrah oder auch Gerste für sein Kamel mit sich und füttert dem Thiere davon allabendlich ein paar Hände voll, gewöhnlich gleich aus seinem Umschlagetuche, bezüglich aus seinem Schoße. In den Städten gibt man ihnen Puffbohnen; in den Dörfern erhalten sie oft nichts anderes als verdorrtes Riedgras oder Durrahstroh. Es scheint aber, als ob das Laub verschiedener Bäume und anderer Gesträuche ihre liebste Nahrung wäre; wenigstens bemerkt man, daß die Kamele wie die Girafen immer nach den Bäumen hin ihre Schritte lenken.

Bei saftiger Pflanzennahrung kann das Kamel wochenlang das Wasser entbehren, falls es nicht beladen und besonders angestrengt wird und sich nach Belieben seine Pflanzen aussuchen kann. Die Nomaden der Bahiuda bekümmern sich zuweilen einen ganzen Monat nicht um ihre Kamele, sondern lassen sie nach eigenem Gutdünken ihre Weide sich wählen, und oft kommt es vor, daß diese Thiere während der ganzen Zeit nur mit den thaufrischen Blättern und dem Pflanzensafte ihren Durst löschen müssen. Anders verhält sich die Sache während der Zeit der Dürre. Man hat zwar vielfach behauptet, daß Kamele auch dann noch vierzehn bis zwanzig Tage Wasser entbehren könnten; allein solche Erzählungen sind Fabeln, welche jeder Eingeweihte belächeln muß. Als ich im December 1847 und Januar 1848 die Bahiudawüste durchzog, bekamen unsere Kamele während der achttägigen Reise nur ein einziges Mal Wasser; aber um diese Zeit gab es noch viel Grünes, und die Thiere hielten vortrefflich aus. Als ich aber zwei Jahre spater im Juni beinahe denselben Weg wanderte, waren die Kamele, welche neben dem Durste auch noch Hunger zu ertragen hatten, bereits am sechsten und siebenten Tage der Reise, obwohl wir sie am vierten getränkt hatten, so matt, daß sie unter uns zusammenbrachen und nur mit größter Mühe bis an den Nil gebracht werden konnten, – nur erst, nachdem wir andere entlastet und auf ihnen unsern Ritt fortgesetzt hatten. In der Gluthitze der afrikanischen dürren Zeit muß ein Kamel auf Reisen, bei genügendem Futter, hinreichendes Wasser und mindestens alle vier Tage volle dreißig bis vierzig Stunden Ruhe haben, wenn es aushalten soll. Aber nur in seltenen Fällen lassen es die Araber so lange dürsten, gewöhnlich nur dann, wenn einer der Brunnen am Wege, auf dessen Wasser man hoffte, inzwischen versiegt ist. In früheren Zeiten glaubte man, diese Genügsamkeit des Kamels, was das Trinken anbelangt, aus seiner eigenthümlichen Bildung des Magens erklären zu können. Man meinte, daß die großen Zellen in den beiden ersten Magenabtheilungen als Wasserbehälter angesehen werden dürften, und in manchen älteren Reisebeschreibungen, noch mehr in den traurigen Werken der Stubenhocker und Büchermacher, ist zu lesen, daß die Reisenden in der Wüste im allerletzten Nothfalle in dem Magen ihres Kamels noch Wasservorräthe finden könnten. Ich habe, obgleich ich von Hause aus an solchen Geschichten zweifelte, mit aller Absicht alte, in der Wüste ergrauete Kamelführer befragt: kein einziger wußte von dieser Geschichte etwas, kein einziger hatte jemals solch eine ungeheure Lüge auch nur erzählen hören. Und später habe ich mich beim Schlachten der Kamele, welche noch am Tage vorher getränkt worden waren, selbst überzeugt, daß es ganz unmöglich ist, Wasser zu trinken, welches tagelang mit den im Magen aufgehäuften Nahrungsstoffen und dem Magensafte vermengt war. Das ganze Kamel hat einen widerwärtigen Geruch; solcher Magenbrei aber muß selbst einem Halbverdursteten unüberwindlichen Ekel erregen. Der Gestank eines frisch aufgebrochenen Kamelmagens ist geradezu unerträglich.

Wahrhaft lustig sieht es aus, wenn ermüdete, hungrige und ermattete Kamele in die Nähe eines Brunnens oder Flusses gelangen. So dumm die häßlichen Geschöpfe auch sind, solche Orte, wo sie früher schon getränkt wurden, vergessen sie so leicht nicht. Sie heben die Köpfe hoch empor, schnüffeln mit halb zugekniffenen Augen in die Luft, legen die Ohren zurück und beginnen nun plötzlich zu laufen, daß man sich fest im Sattel halten muß, um nicht herausgeschleudert zu werden. Kommen sie dann zum Brunnen, so drängen sie sich an das Wasser, und eines sucht durch abscheuliches Gebrüll das andere zu vertreiben. Am Ausgange der Bahiudawüste kamen drei unserer Kamele an einen Bewässerungsgraben, welcher von einem Schöpfrade gespeist wurde und immerhin ein lebhaftes Bächlein Wasser nach dem Felde sandte; dort stellten sie sich neben einander auf und tranken drei Minuten lang ohne Unterbrechung und buchstäblich alles Wasser auf, welches in dem Graben dahinfloß. Ihr Leib schwoll augenscheinlich an, und beim Weiterreiten verursachte das im Magen aufgehäufte Wasser ein Geräusch, wie man es vernimmt, wenn man eine halbgefüllte Tonne ausschwenkt. Während der Regenzeit, wenn viel Wasser vorhanden, lösen die Araber Ostsudâns salzhaltige Erde oder reines Kochsalz in kleinen Tränkteichen auf und treiben dahin ihre Kamele. Das Salz vermehrt die Freßlust der edlen Wüstenschiffe außerordentlich, und diese mästen sich nun bald einen recht hübschen Höcker an.

Es verdient bemerkt zu werden, daß den Kamelen größere oder geringere Genügsamkeit anerzogen wird. So anspruchslos die Thiere im allgemeinen sind, so leicht lassen sie sich verwöhnen, und damit werden sie in gewisser Hinsicht geradezu unbrauchbar. Die Kamele Ostsudâns und der Wüste, welche von Jugend auf gewöhnt wurden, alle vier oder bezüglich sechs Tage getränkt zu werden und sich mit den dürftigen Gräsern ihrer Heimat ernähren müssen, sind für Wüstenreisen weit mehr geeignet als die, welche im Norden leben, namentlich die des bebauten Landes, denen es niemals weder an Nahrung noch an Trank gebricht. Jene, die Wüsten- und Steppenkamele, bleiben allerdings viel kleiner und magerer; sie sind nach und nach zu ganz anderen Thieren geworden als die Egyptens und Syriens. Aber die letzteren können sich mit ihnen auch gar nicht messen; sie sind eben nur noch Lastkamele, für Reisen hingegen gänzlich ungeeignet.

Wenn man ein ruhig stehendes Kamel betrachtet, wird man sich schwerlich denken, daß dieses Thier fast an Schnelligkeit mit einem Pferde wetteifern kann. Und doch ist dies der Fall. Die in der Wüste und Steppe gebornen Kamele sind vortreffliche Läufer und im Stande, ohne Unterbrechung Entfernungen zurückzulegen wie kein anderes Hausthier. Alle Kamele gehen einen scheinbar sehr schwerfälligen Paß, sie mögen nun im Schritte oder im Trabe laufen; allein dieser Paßgang ist bei abgerichteten Reitkamelen wahrhaft leicht und zierlich. Der gewöhnliche Gang ist ein sonderbares Dahinstelzen, und das Kamel bewegt dazu bei jedem Schritte noch in so auffallender Weise den Kopf vor- und rückwärts, daß man sich kaum einen häßlichern Anblick denken kann als solche Mißgestalt in ihrer langsamen Bewegung. Bringt man einen Läufer wirklich in Trab, und gehört er zu den guten Rassen, welche ohne Unterbrechung in der angefangenen Schrittweise dahinziehen, so erscheint das schwere Geschöpf leicht und schön. Schon schwer beladene Lastkamele legen bei gewöhnlichem Schritte in fünf Stunden Zeit sechs Wegstunden oder drei geographische Meilen zurück und gehen in dieser Weise von früh morgens fünf Uhr an bis abends sieben Uhr ohne Unterbrechung fort; gute Reitkamele aber können bequem den dreifachen Raum durchlaufen. Die reiche Phantasie der Beduinen hat die Schnelligkeit eines guten Kamels bei weitem übertrieben; sehr bedeutend ist dieselbe jedoch immerhin. Man bezeichnet in Afrika die leichten und abgerichteten Reitkamele mit dem Namen » Hedjín« oder Pilgerkamel und nennt den auf ihnen Reitenden Hedjân, versteht aber zunächst bloß die eigentlichen Botenreiter unter diesem Worte. Solche Botenreiter nun legen in kurzer Zeit fast unglaublich große Strecken zurück. Berühmt sind die Kamele, welche in der Nähe von Esneh in Oberegypten gezüchtet werden, und noch berühmter die wirklich unübertrefflichen der Bischarín in Ostsudân. Auf einem solchen Hedjín ritt Mohammed Aali flüchtend in einem Zuge von Kairo nach Alexandrien und brauchte hierzu nur zwölf Stunden. Da nun die Entfernung zwischen beiden Städten mindestens fünfundzwanzig Meilen beträgt, kann man auf die Schnelligkeit und Ausdauer dieser Thiere einen Schluß ziehen. In Egypten und Nubien nennt man Kamele, welche zehn Mahhadas oder Haltestellen auf dem Karawanenwege in einem Tage durchlaufen, geradezu »Zehner« (Aaschari) und schätzt sie mit Recht sehr hoch; denn eine Mahhada liegt in der Regel zwischen anderthalb und zwei, auch dritthalb Meilen von der andern. Ein solcher Aaschari lief von Esneh in Oberegypten nach Geneh und fast wieder dahin zurück, war aber so angestrengt worden, daß er drei Meilen vor seinem Zielpunkte zusammenbrach. Er hatte in neun Stunden fünfundzwanzig Meilen durchwandert und dabei zweimal über den Nil gesetzt, also mindestens noch eine Stunde an Zeit verloren. Einen solchen Ritt hält kein Pferd aus, es mag so gut sein wie es will. Im Anfange übertrifft die Schnelligkeit eines trabenden Pferdes die des Kamels, wenn es im gleichen Schritte geht; sehr bald aber bleibt das erstere weit zurück, und das Kamel trabt nach wie vor seinen Gang weiter. Läßt man ein Reitkamel in der Mittagszeit ruhen, reitet es sonst aber vom frühen Morgen an bis zur späten Nacht, so kann man das Thier sechzehn Stunden lang Trab laufen lassen und dann bequem eine Entfernung von zwanzig Meilen durchreiten. Ein gutes Kamel, welches ordentlich gefüttert und getränkt wird, hält solche Anstrengungen, ohne Rasttag dazwischen, drei und selbst vier Tage aus. Man ist demnach im Stande, mit einem einzigen Reitthiere in der kurzen Zeit von vier Tagen achtzig geographische Meilen zu durchreisen.

Dreierlei verlangt der Araber von einem guten Kamele: es muß einen weichen Rücken haben, darf die Peitsche nicht verlangen und soll beim Auf- und Niederlegen nicht schreien. Bloß derjenige, welcher viel mit Kamelen umgegangen ist, weiß, was dies zu bedeuten hat.

Ein gewöhnliches Lastkamel ist das fürchterlichste aller Reitthiere. Bei der Paßbewegung wird der Reiter in absonderlichen Bogen, einer in Bewegung gesetzten chinesischen Pagodenfigur vergleichbar, auf- und nieder-, hin- und hergeschleudert. Sobald das Kamel in Trab fällt, ist es anders. Bei der bestehenden Wechselbewegung wird das seitliche Hin- und Herschaukeln aufgehoben, und wenn sich der Reiter geschickt im Sattel zurücklegt, spürt er die immer noch heftigen Stöße eben auch nicht mehr, als wenn er zu Pferde sitzt. Bei großer Wuth fällt das Kamel regelmäßig in Galopp. Es ist nicht im Stande, diese Gangart lange auszuhalten, aber es braucht das auch nicht; denn gewöhnlich liegt der nicht gänzlich sattelfeste Reiter schon in den ersten drei Minuten auf der Erde, das Kamel trabt lustig davon und verfällt hierauf bald wieder in seinen gewöhnlichen Schritt. Aus diesen Gründen hat der Araber seine Reitkamele gewöhnt, bloß Trab zu gehen.

In Gebirgsgegenden läßt sich das Kamel nur in sehr beschränktem Maße gebrauchen, weil ihm das Klettern höchst beschwerlich fällt. Namentlich bergab kann es, weil es ziemlich stark überbaut ist, nur mit äußerster Vorsicht gehen. Doch sieht man auf der Weide die Kamele immerhin einigermaßen klettern, freilich so tölpelhaft als möglich. Noch ungeschickter benimmt sich das Thier im Wasser. Schon wenn es in dasselbe getrieben wird, um zu trinken, geberdet es sich wie unsinnig; viel schlimmer aber wird die Sache, wenn es über einen großen Strom setzen soll. Die Nilanwohner sind oft genöthigt, ihre Kamele von einem Ufer auf das andere zu schaffen, und thun dies in einer nach unseren Begriffen wirklich haarsträubenden Weise. Das Kamel kann nicht schwimmen, muß aber gleichwohl schwimmend über den Strom setzen, weil die Ueberfahrtsbarken nicht nach Art unserer Fähren eingerichtet, sondern gewöhnliche Boote sind, in welche das ungeschickte Geschöpf nicht wohl gebracht werden kann. Deshalb verfährt man, um ein Kamel über das Wasser zu schaffen, folgendermaßen: Ein Araber bindet eine Schlinge um den Kopf und Hals, doch so, daß dieselbe nicht würgt, und zieht an dieser das Thier in den Strom hinab; zwei oder drei andere helfen mit der Peitsche nach. Das Thier möchte brüllen nach Herzenslust, aber die Schlinge läßt es dazu nicht kommen; es möchte entfliehen, allein der Strick hält es, und wenn es nicht gutwillig folgt, schnürt der Halfter die Schnauze noch recht fest zusammen: es muß also wohl oder übel in das Wasser. Sobald es den Grund verliert, öffnen sich die häßlichen Nüstern, treten die Augen aus den Höhlen hervor, werden die Ohren krampfhaft auf- und niederbewegt. Einer, welcher weiter hinter im Boote sitzt, packt es am Schwanze, ein anderer hebt mit der Schlinge den Kopf über das Wasser, so daß es kaum Athem schöpfen kann: und dahin geht die Fahrt unter Strampeln und Stampfen des geängstigten Thieres. Wenn es am anderen Ufer ankommt, rennt es gewöhnlich davon, und erst, nachdem es sich vollständig überzeugt hat, daß es wieder festen Grund unter den Füßen besitzt, erhält es nach und nach seine Ruhe wieder.

Die Stimme des Kamels läßt sich nicht beschreiben. Gurgeln und Stöhnen, Knurren, Brummen und Brüllen wechseln in der sonderbarsten Weise mit einander ab. Unter den Sinnen dürfte das Gehör am besten ausgebildet sein; das Gesicht steht jenem Sinne entschieden nach, und der Geruch ist sicherlich schlecht. Das Gefühl dagegen scheint fein zu sein, und Geschmack zeigt es wenigstens manchmal. Im ganzen muß man das Kamel als ein sehr stumpfsinniges Geschöpf betrachten. Nicht viel günstiger fällt eine Beurtheilung der geistigen Eigenschaften aus. Um ein Kamel würdigen zu können, muß man es unter Umständen betrachten, unter denen es die geistigen Eigenschaften auch zu offenbaren vermag, muß man etwa eines sich auswählen, welches das schwerste ertragen, mit anderen Worten, arbeiten soll. Versetzen wir uns im Geiste in das Einbruchsdorf einer Wüstenstraße!

Die zur Fortschaffung des Gepäckes bestimmten Kamele sind seit gestern angekommen und fressen mit der unschuldigsten Miene die Wandung einer Strohhütte auf, deren Besitzer eben abwesend ist und es versäumte, sein Haus durch Dornen zu schützen. Die Treiber sind mit dem Umschnüren und Abwiegen des Gepäckes beschäftigt und zanken sich dabei, scheinbar mit solcher Wuth, daß man glauben muß, im nächsten Augenblicke einen Mord begehen zu sehen. Einige Kamele unterstützen in Erwartung des kommenden das Gebrüll mit ihrem eigenen; bei den übrigen, welche noch nicht mitbrüllen, bedeutet dies bloß so viel, wie: »Unsere Zeit ist noch nicht gekommen, aber sie kommt!« Ja, sie kommt! Die Sonne zeigt die Zeit des Nachmittaggebets, die Zeit jedes Beginnes nach arabischen Begriffen, an. Nach allen Seiten hin stürmen die braunen Männer, um ihre häuserfressenden oder sonstwie unheilstiftenden Kamele einzufangen; bald darauf sieht man sie mit ihnen zurückkehren. Jedes einzelne Kamel wird zwischen die bereits gerichteten Stücke seiner Ladung geführt und mit einem unbeschreiblichen Gurgellaute gebeten oder durch einige, die Bitte unterstützende Peitschenhiebe aufgefordert, sich niederzulegen. Mit äußerstem Widerstreben gehorcht das ahnungsvolle Geschöpf, dem eine Reihe schwerer Tage in grellen Farben vor der Seele steht. Es brüllt zuerst mit Aufbietung seiner Lunge in markerschütternder Weise und weigert sich verständlich und bestimmt, seinen Nacken der Bürde zu bieten. Selbst der mildeste Beurtheiler würde sich vergeblich bemühen, jetzt auch nur einen Schimmer von Sanftmuth in seinem wuthblitzenden Auge zu lesen. Es fügt sich ins unvermeidliche, nicht aber mit Ergebung und Entsagung, nicht mit der einem Dulder wohl anstehenden Seelenruhe und Geistesgröße, sondern mit allen Zeichen der im höchsten Grade gestörten Gemüthlichkeit, mit Augenverdrehungen, Zähnefletschen, mit Stoßen, Schlagen, Beißen, kurz, mit beispiellosem Ingrimme. Alle nur denkbaren oder richtiger undenkbaren Untöne orgelt es fugenartig ab, ohne auf Takt und Tonfall die geringste Rücksicht zu nehmen. Dur und Moll wird grauenvoll zusammengeworfen und mißachtet, jeder nur einigermaßen an Wohllaut anklingende Ton grenzenloser Wuth geopfert, jeder Naturlaut verstümmelt und zerquetscht. Endlich scheint die Lunge erschöpft zu sein. Aber nein: es werden bloß andere Stimmen gezogen und in greulicher Folge etwas kläglichere Weisen angestimmt. Die unaussprechliche Wuth, welche bisher die Seele des Thieres erfüllte, scheint durch eine Selbstbetrachtung über die Sklaverei und ihre Folgen auf Augenblicke verdrängt worden zu sein; denn das Brüllen hat sich in ein klägliches Stöhnen verwandelt. Da ich leider keiner der thränenreichen Minnedichter unserer Zeit bin, kann ich bloß in schlichter Weise meine Meinung aussprechen, welche dahin geht, daß das Kamel in seinem unendlichen Schmerze wahrscheinlich der goldenen Urzeit gedenkt, in welcher der Erdenteufel, Mensch genannt, dem damals stolz emporgetragenen Fetthöcker seiner Vorfahren noch nicht die schwere Bürde auflegte, in welcher es frei und lustig die grünen Fluren des Paradieses durchstampfte. Die unsäglich traurige, erschütternde Klage des Dulders könnte einen Stein erbarmen. Aber das Herz der Kameltreiber ist härter als ein Stein, der Peiniger taub für die wehmüthigen Kundgebungen der zartbesaiteten Seele des tief und innig fühlenden Thieres. Nicht einmal eine seinen Unmuth ausdrückende Bewegung wird ihm gestattet. Einer der Treiber stellt sich auf die zusammengelegten Beine des Lammes und faßt mit starker Hand die Nase, um an dieser empfindlichen Stelle gelegentlich einen nach Erfordernis stärkeren oder gelinderen Druck ausüben zu können. Allerdings behauptet der Mann, daß er seine Glieder vor den Bissen des Thieres schützen müsse; allerdings versichert er, daß ein wüthendes Kamel das scheuslichste aller Scheusale sei; allein meine Gerechtigkeitsliebe verlangt, daß ich den Standpunkt des Kamels würdige.

Welche Schändlichkeit! Das edle Thier kann sich kaum rühren und soll belastet werden mit der schwersten Bürde, welche außer dem Elefanten überhaupt ein sterbliches Wesen zu tragen vermag, soll tagelang die seiner unwürdige Last schleppen. Ueber solche Erniedrigung bricht es in Erbarmen beanspruchende Klagen aus, und der Unmensch schließt beide Nasenlöcher und entzieht ihm den zu solchen Klagen doch unentbehrlichen Athem! Selbst ein Engel würde bei solch einer schnöden Behandlung zum Teufel werden; aber ein Kamel hat nie daran gedacht, irgendwelche Ansprüche auf die unerläßlichen Eigenschaften eines Engels zu erheben. Wen mag es Wunder nehmen, daß es seine namenlose Entrüstung durch anhaltendes kräftiges Schütteln des Kopfes kundgibt; wer wird es ihm verargen, daß es zu beißen, mit den Beinen zu stoßen, aufzuspringen, die Last abzuwerfen, durchzugehen versucht und dann von neuem zu brüllen beginnt, daß man das Trommelfell vor dem Zerspringen besonders schützen möchte? Und gleichwohl schimpfen und fluchen die Araber noch über solche Ausbrüche gerechten Zornes! Sie, welche sonst alle Thiere menschlich behandeln, rufen ihm jetzt Verwünschungen zu, stoßen es mit Füßen, prügeln es mit der Peitsche. Den inständigsten Bitten, den herzerschütterndsten Klagen, der unsäglichsten Wuth setzen sie kalte Mißachtung und höchst empfindliche Schmähungen entgegen. Während der eine das Kamel an der Nase packt, legt ihm der andere bereits den Sattel auf den Rücken; ehe es noch halb ausgeklagt hat, liegt auf dem Sattel die schwere Last. Jetzt läßt der vorderste die Nase los, der hinterste handhabt die Peitsche wieder: das niedergebeugte Thier soll sich erheben. Noch einmal sucht es seinen Zorn in einen einzigen Schrei zusammenzufassen, noch einmal brüllt es beim Aufspringen wuthschnaubend auf, dann schweigt es den ganzen übrigen Tag, wahrscheinlich im Gefühle seiner eigenen Größe und Erhabenheit. Es erachtet es für zu kleinlich den tiefen Schmerz seiner Seele über die ihm angethane Entwürdigung noch durch äußere Zeichen dem Menschen kundzugeben, und geht von nun an bis zum Abend »in stiller Billigung und ohne Schmerzensseufzer seine Stelzenschritte fort«. Aber beim Niederlegen, beim Entladen der Last scheint seine Brust noch einmal frei aufzuathmen; denn dann läßt es nochmals seinen Ingrimm los.

Ich glaube im vorstehenden den Standpunkt des Kamels gewahrt und somit meine Gerechtigkeitsliebe bewiesen zu haben. Vom Standpunkte des Menschen sieht sich die Sache freilich anders an. Es läßt sich nicht verkennen, daß das Kamel wahrhaft überraschende Fähigkeiten besitzt, einen Menschen ohne Unterlaß und in unglaublicher Weise zu ärgern. Ihm gegenüber ist ein Ochse ein achtungswerthes Geschöpf, ein Maulthier, welches sämmtliche Untugenden aller Bastarde in sich vereinigt, ein gesittetes, ein Schaf ein kluges, ein Esel ein liebenswürdiges Thier. Dummheit und Bosheit sind gewöhnlich Gemeingut; wenn aber zu ihnen noch Feigheit, Störrigkeit, Murrköpfigkeit, Widerwille gegen alles vernünftige, Gehässigkeit oder Gleichgültigkeit gegen den Pfleger und Wohlthäter und noch hundert andere Untugenden kommen, welche ein Wesen sämmtlich besitzt und mit vollendeter Fertigkeit auszuüben versteht, kann der Mensch, welcher mit solchem Vieh zu thun hat, schließlich rasend werden. Dies begreift man, nachdem man selbst vom Kamel abgeworfen, mit Füßen getreten, gebissen, in der Steppe verlassen und verhöhnt worden ist, nachdem einen das Thier tage- und wochenlang stündlich mit bewunderungswerther Beharrlichkeit und Ausdauer geärgert, nachdem man Besserungs- und Zuchtmittel erschöpft hat. Daß das Kamel in einer Weise ausdünstet, welche den Bocksgestank als Wohlgeruch erscheinen läßt, daß es das Ohr durch sein Gebrüll ebenso martert wie die Nase durch seinen Gestank oder das Auge durch den gezwungenen Anblick seines unsäglich dumm aussehenden Kopfes auf dem langen Straußenhalse, gehört nicht hierher; daß es aber mit Bewußtsein dem Willen seines Herrn jederzeit entgegenhandelt, das ist es, was es in meinen Augen so tief stellt. Ich habe auf allen meinen Reisen in Afrika unter den tausenden von Kamelen, die ich beobachten konnte, nur ein einziges gesehen, welches eine gewisse Anhänglichkeit an seinen Herrn zeigte.

Die einzige Eigenschaft, in welcher das Kamel groß ist, dürfte seine Freßgier sein; in ihr gehen alle geistigen Regungen unter. Sein Verstand ist ungemein gering. Es zeigt, ungereizt, weder Liebe noch Haß, sondern bloß Gleichgültigkeit gegen alles, mit Ausnahme des Futters und seines Jungen. Gereizt wird es, sobald es sich anstrengen soll; hilft ihm seine Wuth nichts, dann fügt es sich mit derselben Gleichgültigkeit in die Arbeit wie in alles übrige. In seiner Wuth wird es boshaft und gefährlich. Wahrhaft abscheulich ist seine grenzenlose Feigheit. Das Gebrüll eines Löwen zersprengt augenblicklich die Karawane; jedes Kamel wirft sofort seine Last ab und stürzt davon. Das Heulen einer Hiäne beunruhigt es außerordentlich; ein Affe, ein Hund, eine Eidechse sind ihm entsetzliche Geschöpfe. Ich kenne kein anderes Thier, mit welchem es in Freundschaft lebt. Der Esel scheint sich ziemlich gut mit ihm zu vertragen; das Roß dürfte in ihm das widerwärtigste aller Thiere erblicken. Seinerseits scheint das Kamel die übrigen Geschöpfe mit demselben Mißmuthe anzusehen, mit welchem es den Menschen betrachtet.

Doch seine häßlichste Untugend ist unzweifelhaft seine Störrigkeit. Man muß ein Kamel tagelang geritten haben, um dies zu würdigen. Der Anfänger im Kamelreiten hat mit dem Aufsteigen und dem Sicherhalten im Sattel genug zu thun; sobald das Thier störrisch wird, ist es zu Ende mit allem Reiten. Dann gehört ein Ausgelernter in den Sattel. Das Aufsteigen hat seine Schwierigkeiten. Der Reiter muß mit kühnem Sprunge in den Sattel springen und zunächst bedacht sein, sich festzusetzen. Diesen Augenblick benutzt das Thier, um allerlei Unthaten auszuführen. Der Reiter will sich nach dem Süden hinwenden: er darf überzeugt sein, daß das Kamel nach Norden sich richtet; er will traben: das Kamel geht Schritt; er will es im Schritt gehen lassen: es geht mit ihm durch! Und wehe ihm, wenn er nicht ordentlich reiten, wehe ihm, wenn er das Vieh nicht zügeln kann! Er ziehe den Zaum an, soviel er will; er reiße den Kopf zurück, daß die Schnauze senkrecht nach oben steht: das Kamel wird um so toller davon stampfen. Und nun mag er sich festsetzen und sich wahren, damit ihn sein Reitthier nicht nach vorn hin aus dem Sattel wirft, und er dabei auf den Hals desselben zu sitzen kommt! Sein Wesen ist viel zu ernst, als daß es ein solches Zuwiderhandeln gegen alle Regeln höherer Reitkunst als Scherz oder Versehen hinnehmen sollte! Es sieht das Ungeschick des Reiters von der ungünstigen Seite an, als unbilliges, welches »kein edles Herz erträgt«, und sucht sich nach Kräften dagegen zu wehren. Ein Schrei der Wuth entringt sich seinen Lippen, dann rast es davon. Die auf dem Sattel liegenden und an ihm hängenden Teppiche, Trinkschläuche, Waffen etc. werden herabgeschleudert, und der Reiter folgt seinen Geräthschaften zuletzt sicherlich nach. Jetzt versucht es schleunigst, der Zwingherrschaft zu entrinnen und stürmt auf gut Glück in die Wüste hinaus. Leider sind die Kameltreiber auf alle diese Fälle vorbereitet. Augenblicklich eilen sie dem Flüchtling nach; laufend, schleichend, eine unbefangene Miene heuchelnd, suchen sie sich ihm zu nähern; sie bitten, locken, schmeicheln, bis sie den nebenherschleppenden Zügel erfaßt haben: dann aber sind sie mit einem Satze im Sattel, zügeln kräftig das widerspenstige Thier, eilen auf seiner Spur zurück, suchen die abgeschüttelten Gegenstände zusammen, lassen das Kamel sich niederlegen, prügeln es tüchtig ab und beladen es, als wäre nichts geschehen, von neuem. Und sollte es ihnen wirklich nicht gelingen, des Flüchtlings wieder habhaft zu werden, so sind dafür hundert andere, ganz unbetheiligte, immer bereit, ein herrenloses Kamel einzufangen und es, seiner Spur folgend, zum Ausgangspunkte der Lustwandlung zurückzureiten; denn kein Araber läßt ein flüchtig gewordenes Kamel entrinnen, ohne wenigstens versucht zu haben, es wieder unter die rechtmäßige Botmäßigkeit zurückzuführen. Daß bei solcher Behandlung das vortreffliche Geschöpf seinen Seelenschmerz in herzerschütternden Seufzern zum Himmel schreit, finde ich sehr erklärlich.

Ernsthaft gesprochen: das Kamel steht an Adel hinter sämmtlichen übrigen Hausthieren zurück; es besitzt keine einzige wirklich großartige Eigenschaft des Geistes; es versteht die Kunst, den Menschen rasend zu machen. Und deshalb hat auch die Bezeichnung Kamel, welche unsere Hochschüler anwenden, einen tiefen Sinn; denn wenn man mit diesem Titel einen Menschen bezeichnen will, welcher die hervorragendsten geistigen Eigenschaften eines Ochsen, Esels, Schafes und Maulthieres in sich vereinigt, kann man kein besseres Sinnbild wählen.

Dieser Schilderung ist von mehreren Seiten entschieden widersprochen worden; gleichwohl vertrete ich die Wahrheit des gesagten auch heute noch. Daß die inzwischen verlaufene Zeit meiner Erinnerung eine heitere Färbung gegeben hat, will ich gern zugestehen; im ganzen aber ist die Beschreibung des geistigen Wesens richtig, und nur von einem, welcher mindestens ebenso lange Kamele behandelt hat und von ihnen mißhandelt worden ist, wie ich, lasse ich mir widersprechen.

Abschreckend wird das Kamel zur Brunstzeit. Diese fällt im Norden in die Monate Januar bis März und währt acht bis zehn Wochen. Um diese Zeit wird der Kamelhengst zu einem unerträglichen Geschöpfe. Er lärmt, brüllt, beißt, stößt und schlägt nach seinen Gefährten und seinem Herrn, wird unruhig und oft so wüthend, daß man ihm einen Maulkorb anlegen muß, um Unglücksfälle zu verhüten. Einer meiner Kameltreiber war von einem brünstigen Kamele verstümmelt worden. Das wüthende Thier hatte ihn, während er das Aufladen besorgte, am rechten Arme gepackt und das Ellnbogengelenk mit einem einzigen Bisse zersplittert. Der Mann blieb sein Leben lang ein Krüppel. Es sind Beispiele bekannt, daß Kamele Leute durch Bisse getödtet haben.

Die Unruhe des Thieres steigert sich im Verlaufe der Brunst. Es verliert die Freßlust, knirscht mit den Zähnen und treibt, sobald es ein anderes Kamel sieht, eine große, ekelhafte Hautblase, den Brüllsack, aus dem Halse heraus und kollert, gurgelt, knurrt, brüllt und stöhnt dabei in der widerwärtigsten Weise. Der Brüllsack ist ein nur dem erwachsenen Kamele eigenthümliches Organ und wird als zweites vorderes Gaumensegel angesehen. Bei dem jungen Hengste ist die Blase noch nicht so weit entwickelt, daß sie aus dem Maule hervortritt; bei dem alten erreicht sie eine Länge von 30 bis 35 Centimeter und kann, wenn sie aufgeblasen wird, die Größe eines Menschenkopfes erlangen. Oft bemerkt man auf beiden Seiten des Maules Blasen; gewöhnlich aber tritt bloß eine auf einer Seite hervor. Beim Austreiben wirft das Thier den Kopf vorwärts und bläst Luft in die eigenthümliche Hülle, auf welcher dann die mannigfach verzweigten Gefäße, welche sie durchflechten, grell hervortreten. Beim Einathmen entleert sich die Blase wieder und erscheint nunmehr als ein rundlicher Hautsack, welcher sogleich in das Maul zurückgeschlürft, bald darauf aber von neuem wieder hervorgestoßen wird. Den eigenen Harn fängt das brünstige Kamel oft mit seiner Schwanzquaste auf und bespritzt sich oder andere damit. Die Drüsen am Halse sondern jetzt lebhaft ab und verbreiten einen wahrhaft peinlichen Gestank. Bei der geringsten Gelegenheit entflieht das Thier und stürzt wie toll in beliebiger Richtung davon. Kommt es nun endlich mit einem weiblichen Kamele zurück, so ist es doch nicht im Stande, ohne Hülfe der Araber die Begattung auszuüben, müht sich lange Zeit vergeblich, springt wie verrückt auf das weibliche Kamel und wird um so wüthender, je weniger es ausrichten kann. Die Araber vermitteln endlich, indem sie die Stute niederlegen und den Hengst noch anderweitig unterstützen. Ein Männchen genügt für sechs bis acht Weibchen. Nach elf bis dreizehn Monaten wirft die Kamelstute ein einziges Junges. Dieses ist allerdings von dem ersten Tage seines Lebens an eine kleine Mißgestalt, hat aber, wie alle jungen Thiere, etwas drolliges und lustiges. Es wird mit offenen Augen geboren und ist mit ziemlich langem, dichtem, weichem, wolligem Haar bedeckt. Der Höcker ist sehr klein, und die Schwielen sind kaum noch angedeutet. An Größe übertrifft es ein frisch geworfenes Füllen bedeutend: es ist etwa einen Meter hoch, nach Verlauf einer Woche aber schon beträchtlich mehr. Bei weiterem Wachsthume nimmt die Wolle sehr an Dichtigkeit und Länge zu, und das junge Kamel hat dann wirklich auffallende Aehnlichkeit mit dem Paco, seinem amerikanischen Verwandten. Sobald es trocken geworden ist, folgt es seiner Mutter, welche mit Liebe seiner sich annimmt. Wenn zwei Stuten mit ihren Füllen zusammenkommen, spielen die jungen Geschöpfe in liebenswürdiger Weise, und die Alten brummen Beifall. Ueber ein Jahr lang säugt das Kamel sein Junges, und während dieser Zeit zeigt es einen mehr als gewöhnlichen Muth, indem es unter Umständen seinen Sprößling nach Kräften vertheidigt. Nur die eigene Mutter bekümmert sich um ihr Kind, niemals dagegen ein Kamel um ein fremdes Füllen.

Mit Beginn des zweiten Jahres entwöhnen die Araber die Kamelfüllen. Hier und da erreicht man dies, indem man dem jungen Kamele einen an beiden Seiten zugespitzten Pflock durch die Nasenscheidewand sticht. Der Pflock kitzelt oder verletzt die Kamelstute am Euter, und sie schlägt deshalb selbst ihr Junges ab. Wenige Tage, nachdem eine Stute geworfen hat, wird sie wieder zum Arbeiten benutzt; das Junge trabt ledig hinterdrein. Auch die entwöhnten jungen Kamele werden mit auf die Reise genommen, damit sie frühzeitig weite Wege ertragen lernen. Je nach ihrer größeren oder geringeren Schönheit richtet man sie vom dritten Jahre an zum Reiten oder zum Lasttragen ab. Da, wo es viele gibt, beladet man sie erst mit Beginn des fünften Lebensjahres, während man es in kamelärmeren Gegenden bereits mit Ablauf des dritten Jahres zur Arbeit zwingt. Die Reitthiere werden von Knaben abgerichtet. Dem jungen Kamele wird ein leichter Sattel aufgelegt und eine Schlinge um die Schnauze geschnürt. Der junge Reiter setzt sich in den Sattel und treibt es zum Traben an; sobald es in Galopp verfällt, bändigt er es, legt es nieder und prügelt es; sobald es Schritt gehen will, ermuntert er es durch Zurufen und durch Fuchteln mit der Peitsche, bis es sich gewöhnt, im Trabe zu laufen, wenn es den Reiter auf sich hat. Mit Ende des vierten Jahres wird es zu größeren Reisen benutzt.

Die Sattelung oder Zäumung des Kamels ist eigenthümlich. Der »Serdj« oder Reitsattel ruht auf einem festen, sauber gearbeiteten Gestelle und besteht aus einem muldenförmigen Sitze, welcher gerade auf den Rückenhöcker des Thieres gestülpt wird und sich ungefähr 30 Centimeter über denselben erhebt. Das Untergestell ist mit vier Kissenpolstern belegt, welche zu beiden Seiten des Höckers aufliegen, denn dieser selbst wird so wenig als möglich bedrückt. Drei feste und breite Gurte, von denen zwei um den Bauch und ein dritter um den Vorderhals laufen, schnallen den Sattel fest. Vorn und hinten steigen zwei Knöpfe auf; an ihnen werden die nöthigen Reisegeräthschaften aufgehängt. Der Zaum besteht aus einem fein geflochtenen Lederstricke, welcher halfterartig um Kopf und Schnauze des Thieres geschlungen wird und beim Anziehen das Maul zusammenschnürt; alle Reitkamele aber führen noch einen Beizügel, d. h. eine dünne Lederschnur, welche man in dem einen durchbohrten Nasenloche befestigt. Ein Gebiß hat der Hedjín nicht. Der Reiter trägt am besten weiche, langgeschäftete Stiefeln ohne Sporen, enge Beinkleider, eine kurze Jacke mit weiten Aermeln, die Leibbinde, die rothe Mütze und das dichte Baumwollentuch der Beduinen, mit welchem er sich bei großer Hitze kapuzenartig den Kopf verhüllt. An der rechten Hand hängt die unerläßliche Reitpeitsche, in Nordostafrika ein zugerundetes, an der Spitze geöltes Stück aus der Haut des Nilpferdes. So ausgerüstet tritt der Hedjân zu seinem Kamel, bringt das Thier mit unnachahmlichen Kehltönen und ruckweisem Anziehen des Zügels zum Niederlegen, ermahnt es durch denselben Kehlton, welcher dem Laute eines mit aller Kraft ausgestoßenen »ch« ungefähr ähnlich klingt, zum Stillliegen, faßt den Zügel so kurz als möglich mit der linken, den vordern Sattelknopf mit der rechten Hand, erhebt den Vorderfuß vorsichtig in den Sattel und schwingt sich mit möglichster Schnelligkeit nach oben, am vordern Sattelknopfe sich festhaltend. Es gehört Uebung und Gewandtheit dazu, das Kamel in dieser Weise zu besteigen. Der Hedjín wartet es nämlich nicht ab, bis der Reiter in dem Sattel sich festgesetzt hat, sondern richtet sich, sobald er den geringsten Druck verspürt, in drei ruckweisen, aber mit großer Geschwindigkeit auf einander folgenden Absätzen empor. Ehe der Reiter noch zum Sitzen kommt, erhebt sich das Kamel auf die Handgelenke der Vorderbeine, streckt sodann die langen Hinterbeine mit einem Male aus und springt schließlich vollends auf die Vorderfüße. Diese Bewegungen erfolgen so schnell auf einander und kommen dem Anfänger so unverhofft, daß er beim zweiten Rucke regelmäßig nach vorn aus dem Sattel und entweder auf den Hals des Kamels oder zur Erde stürzt. Erst nach längere Uebung gelangt man dahin, allen Wirkungen der Stöße beim Aufspringen durch Vor- und Zurückbeugen auszuweichen und seinen Platz im Sattel zu behaupten. Reisende Engländer pflegen sich zum Besteigen des Hedjín kleiner Leitern zu bedienen oder hängen zu beiden Seiten des Sattels Körbe auf, in denen zwei Personen Platz nehmen. Reisende Frauen werden in Sänften befördert, welche entweder von zwei Kamelen getragen oder zu beiden Seiten des Kamels befestigt und »Tachterwân« genannt werden. Es sind große, nach oben laubenartig überdeckte, eng vergitterte Körbe. Ein im Lande eingewöhnter Reisender reitet den Hedjín in der angegebenen Weise und genießt dadurch alle Annehmlichkeiten einer Kamelreise, ohne deren Unannehmlichkeiten empfinden zu müssen. Man gewöhnt sich bald an das Reiten auf einem dieser schnellfüßigen Thiere, obgleich man im Sattel hoch über dem Kamele wie in einem Stuhle sitzt, sich durch besondere Kunstgriffe im Gleichgewichte erhalten muß und nur mit den gekreuzten, über Nacken und Hals gelegten Füßen festhalten kann. Am Sattel hängen die Taschen mit Schießbedarf, die Waffen, Pistolenhalter, ein Sack mit Datteln und die Simsemïe, ein Schlauch aus steifem Sohlenleder mit verkorkbarer Oeffnung. Der Sitz wird mit einem langzottigen, gewöhnlich brennend roth oder blau gefärbten Schaffelle bedeckt, der Teppich und das Kopfkissen eingeschnürt neben den Sattel gehängt. So führt man alle Bedürfnisse der Reise bei sich und kann nun nach eigenem Gutdünken so schnell reiten wie man will. Wenn die Karawane langsamen Schrittes ihren einförmigen Weg verfolgt, ruht man da, wo man einen Anfall feindlicher Beduinenstämme nicht zu befürchten hat, noch behaglich im Lager oder eilt mit seinem Hedjín den Lastkamelen voraus, um während der Hitze des Mittags unter luftigem Zelte verweilen zu können. Gegen Mittag zieht der Reisezug bei dem Lager vorüber und verschwindet dem Auge wieder. Der Reiter hat Zeit, läßt die Karawane meilenweit vorangehen und steigt erst nach langer Rast wieder in den Sattel, weil er sicher ist, zugleich mit den Lastkamelen im Nachtlager einzutreffen. So legt man ohne große Ermüdung bedeutende Reisestrecken zurück, während man, wenn man mit den letzteren dahinzieht, immer wie an allen Gliedern zerschlagen im Nachtlager ankommt.

Zum Beladen der Lastkamele dient ein höchst einfaches, gepolstertes Holzgestell, die »Rauïe«. Dieser Sattel wird nur durch den Druck und das Gleichgewicht der beiden Frachtstücke in seiner Lage auf dem Rückenhöcker des Thieres erhalten, und daher kommt es, daß das Lastkamel so leicht seine Bürde abwerfen kann. Bloß in einigen Gegenden hat man den Sattel verbessert, indem man ihm Gurte zum Anschnüren beigibt und ihn seitlich mit starken, aus Baststricken geflochtenen Netzen behängt, in welche die Frachtstücke eingewickelt werden. Bei Anwendung des gewöhnlichen Holzsattels umschnürt man jedes Laststück und bildet aus den Stricken zwei Schlingen, welche ineinander gesteckt und vermittels eines durchgeschobenen Pflockes festgehalten werden. Soviel wie möglich wählt man sich gleich schwere Laststücke aus, legt sie in einer gewissen Entfernung auf den Boden, führt das Thier zur Stelle, zwingt es, zwischen beiden sich niederzulegen, hält es während des Beladens am Boden fest, hebt die Stücke empor, vereinigt ihre Haltschlingen und läßt das Kamel aufstehen.

Gänzlich unwahr ist die Behauptung, welche man noch heute wiederholt, daß Kamele, denen man mehr aufbürdet als sie zu tragen vermögen, liegen bleiben, auch wenn man ihnen ihre Last wieder abgenommen hat, und, über die Gemeinheit des Menschen entrüstet, den Tod erwarten. Ein übermäßig beladenes Kamel springt nicht auf, weil es nicht kann; erleichtert man aber seine Last, so erhebt es sich ohne weiteres oder wenigstens, wenn man es durch einige Hiebe anspornt, wieder auf seine Füße. Anders ist es, wenn ein Kamel bei längerer Wüstenreise unter seiner Last zusammenbricht; dann ist es aber nicht Störrigkeit, sondern vollkommene Entkräftung, an welcher es für immer liegen bleibt. Das Kamel hat einen sehr sicheren und ruhigen Gang, und stürzt auf ebenen, trockenen Wegen niemals, so lange es bei Kräften ist; unterliegt es aber den Beschwerden einer Reise und bricht es zusammen, dann ist es so angegriffen, daß es keinen Schritt mehr thun kann. Und weil man nun in der Wüste ihm nichts zu bieten vermag, was ihm wieder neue Kräfte verleihen könnte, weil dort die Nahrung und das Getränke fehlt, so bleibt es für immer liegen.

Bei Wüstenreisen wird ein Lastkamel mit höchstens hundertundfünfzig Kilogramm beladen. Dem egyptischen Kamele dagegen wurden zuweilen so außerordentliche Lasten aufgelegt, daß es die Regierung für nöthig befand, ein Gesetz zu erlassen, welches die Belastung auf höchstens sieben arabische Centner oder ungefähr zweihundertundfünfzig Kilogramm festsetzte. Während meiner Anwesenheit in Egypten erläuterte mein Freund Latíf-Pascha den Ernst dieses Gesetzes einem Fellah oder egyptischen Bauer in erzväterlicher Weise. Eines Tages sitzt Latíf zu Gericht. Da tritt ein riesiges, mit einer gewaltigen Last befrachtetes Kamel durch die breiten, hohen Pforten in den Gerichtssaal. »Was will das Thier?« fragt der Pascha: »seht, es ist unverantwortlich beladen! Wiegt seine Last!« Man thut es und findet, daß das Kamel tausend arabische Pfund getragen hat. Nach kurzer Zeit erscheint der Eigenthümer des Thieres und sieht zu seinem höchsten Erstaunen, mit welcher Arbeit die Amtsfrone beschäftigt sind. »Weißt du nicht«, donnert der Pascha ihn an, »daß du deinem Kamele nur siebenhundert und nicht tausend Pfund aufbürden darfst? Gewiß, die Hälfte dieser Summe, in Hieben dir zugemessen, würde dich drücken; wie viel mehr drückt das doppelte dein Thier! Aber beim Barte des Profeten und bei Allah, dem Erhabenen, der Menschen und Thiere geschaffen hat zu Brüdern: ich will dir beweisen, was es heißt, ein Thier zu quälen. Ergreift ihn und zählt ihm fünfhundert Streiche auf!« Dem Befehle wird gehorcht. Der Fellah erhält die ihm bestimmte Strafe. »Jetzt entferne dich«, sagt der Richter, »und wenn dein Kamel dich noch einmal verklagt, dann erwarte schlimmeres!« »›Der Herr erhalte dich, Herrlichkeit, und segne deine Gerechtigkeit‹«, erwiderte der Fellah und geht.

Um den Gang des Kamels zu beschleunigen, schnalzt der Kamelreiter mit der Zunge oder fuchtelt mit der Reitpeitsche durch die Luft. Einem guten Kamele genügt diese Aufmunterung. Bei einzelnen Karawanen tragen die Thiere Schellen oder Glöckchen und scheinen sich besonders an deren Klange zu erfreuen. Auch Gesang ermuntert sie, wie wir oft bei unseren Wüstenreisen bemerken konnten. Wenn der Abend herankam und die ermüdeten und verbrannten Söhne Nubiens zu neuem Leben erweckte, flossen von aller Lippen bunte Lieder; die Kamele erhoben die Köpfe, spitzten die Ohren und schienen etwas mehr Ausdruck in ihre Stelzenschritte bringen zu wollen als bisher. Auch bei den Hochzeitszügen, wo das Kamel gebraucht wird, um in großen Sänften, in förmlich künstlerisch gebauten Lauben aus Palmenwedeln, vier bis sechs Frauen zu tragen, stelzt es mit einer gewissen Freude hinter den arabischen Tonkünstlern her, welche mit ihren Werkzeugen aus der Kinderzeit der Tonkunst einen wahren Höllenlärm hervorrufen.

Der Preis für ein gutes Kamel schwankt je nach den verschiedenen Gegenden. Ein ausgezeichneter Bischarín wird, wenn man ihn aus erster Hand nimmt, mit zwei- bis dreihundert Mark unseres Geldes bezahlt, ein gewöhnliches Lastkamel kostet selten mehr als neunzig Mark. Nach unseren Begriffen ist dieser Preis freilich ein sehr geringer; im Sudân drückt er eine hohe Summe aus. Junge und schlechte Kamele kann man schon mit dreißig Mark kaufen. Fast in allen Gegenden ist der Preis eines Kamels dem eines Esels ungefähr gleich; im Sudân dagegen kostet ein guter Esel bedeutend mehr als das beste Kamel.

Das Kamel ist mancherlei Krankheiten unterworfen; aber nur unter niederen Breiten treten diese Krankheiten seuchenartig auf. Im Sudân soll, wie ich schon andeutete, eine Fliege schreckliche Verheerungen anrichten; wahrscheinlich ist es das Klima, welches die Thiere umbringt. Weit mehr Kamele aber, als durch alle Krankheiten zu Grunde gehen, sterben auf ihren Berufswegen, und nur die wenigsten werden geschlachtet. Der Tod des Thieres hat immer etwas dichterisches, er mag nun auf dem fahlen Sandbette der Wüste oder vor der Schlachtbank erfolgen. In den Wüsten ist der Samûm der schlimmste Feind der Kamele. Sie wittern diesen gifthauchenden Wind schon Stunden vor seinem Ausbruche. Die furchtbare Schwüle, welche dem Sandsturme vorausgeht, wissen auch sie zu deuten: sie werden ängstlich, scheu, wild und störrisch und traben, trotz sichtlicher Ermüdung, so schnell als möglich vorwärts. Sobald der Sturm wirklich losbricht, sind sie durch kein Zureden zu bewegen, weiter zu gehen, sondern lagern sich, das Hintertheil gegen die Windrichtung gekehrt, den Kopf lang vorgestreckt und auf den Boden gelegt, in einer gewissen Ordnung nieder. Unzweifelhaft leiden sie verhältnismäßig ebensoviel wie der Mensch, welcher nach jedem Samûm sich an allen Gliedern wie zerschlagen fühlt und eine Mattigkeit verspürt, wie sie sonst wohl nur anhaltende Krankheiten hervorrufen. Wenn nun, nachdem der Glutwind vorüber ist, die Thiere wieder belastet werden und von neuem ihren beschwerlichen Weg antreten, beweisen sie deutlich genug, daß ihnen jeder Schritt zur Qual wird. Ihr Durst hat sich sicherlich ungemein vermehrt, und ihre Mattigkeit nimmt mehr und mehr überhand. Da geschieht es denn oft, daß eines plötzlich niederstürzt und durch kein Zureden, auch nicht einmal durch die Peitsche, zu vermögen ist, sich wieder zu erheben. Trauernden Herzens nimmt ihm der Araber die Last ab und überläßt, vielleicht mit einer Thräne im Auge, das beklagenswerthe Geschöpf seinem Schicksale; denn auch ihn hetzt das Gespenst des Durstes rastlos vorwärts. Am nächsten Morgen ist das Kamel eine Leiche, und ehe noch der Mittag herankommt, ziehen bereits hoch über ihm die Geier ihre Kreise und einer nach dem anderen senkt sich hernieder; ein scheusliches, gieriges Schlachten beginnt auf dem Leichnam, und am Abende findet der hungrig umherschleichende Schakal oder die gierige Hiäne kaum noch so viel vor, um sich zu sättigen. Wahrhaft ergreifend ist es, wenn der Metzger dem Kamel befiehlt, niederzuknieen, um den Todesstreich zu erleiden. Nichts ahnend, gehorcht es dem Zurufe seines Herrn, kauert sich auf den Boden nieder und empfängt plötzlich mit einem haarscharfen Messer den tödtlichen Stoß in die Kehle. Wie wenn der Samûm über die Wüste hereinbricht, legt es seinen Kopf vor sich nieder auf die Erde, zuckt noch ein paar Mal auf und ist eine Leiche. Dann wird es umgewälzt, längs des Bauches aufgeschnitten, ausgeworfen und abgehäutet und das Fell gleich als Mulde benutzt. Das Fleisch ist hart und zähe; das Kilogramm kostet deshalb im Sudan kaum zehn Pfennige unseres Geldes. Aus dem Felle verfertigt man allerlei Geräthschaften, obwohl das Leder des Thieres nicht besonders haltbar ist.

Die Milch des lebenden Thieres ist so dick und so fettig, daß ihr Genuß widersteht, findet daher wenig Verwendung. Dagegen wird die Losung vielfach gebraucht. Bei Wüstenreisen, wo das Brennholz mangelt, sammelt man am Morgen die kleinen, rundlichen, wallnußgroßen Brocken der harten, festen und trockenen Losung, welche für den nächsten Abend als Brennstoff dienen soll, und auch in dem holzarmen Egypten wird der Dünger des Kamels, wie der der Rinder, Pferde und Esel, sorgfältig aufgelesen, zu einem Teige geknetet, in rundliche Kuchen geformt, in der Sonne getrocknet und dann als Brennstoff aufgespeichert.

Fast dieselbe Rolle, welche das Dromedar in den oben angegebenen Gegenden spielt, ist in Ost- und Mittelasien dem Trampelthiere ( Camelus bactrianus ) beschieden. Zwei Rückenhöcker, von denen der eine auf dem Widerriste, der andere vor der Kreuzgegend sich erhebt, unterscheiden es vom Dromedar. Seine Gestalt ist schwerfällig und plump, die Körpermasse größer, die Behaarung weit reichlicher als bei dem Dromedar, die Färbung regelmäßig dunkler, gewöhnlich tiefbraun, im Sommer röthlich.

Ich bin zweifelhaft geworden, ob man das Trampelthier als besondere Art oder mit dem Dromedar als gleichartig anzusprechen hat. Beide vermischen sich fruchtbar und erzeugen Blendlinge, welche bald nur einen, bald zwei dicht nebeneinander stehende Höcker haben und unter sich wie mit ihren Erzeugern wiederum fruchtbar sind. Gleichartigkeit beider angenommen, würde man das Trampelthier als Urart, das Dromedar als Zuchtrasse anzusehen haben; denn Kirgisen und Mongolen beschreiben die wilden, vielleicht nur verwilderten Kamele, welche im Gebiete der Tunguten, zwischen dem Lob-Nor und Tibet leben, als zweihöckerig.

Das Trampelthier wird in allen Steppenländern Mittelasiens gezüchtet und dient insbesondere dem Waarenhandel zwischen China und Südsibirien oder Turkestan. Hier tritt allmählich das Dromedar an seine Stelle und verdrängt es da, wo die Steppe Wüstengepräge annimmt, gänzlich. Die Kirgisen achten es hoch, betreiben seine Zucht jedoch lässiger als die aller übrigen Hausthiere der Steppe und benutzen es ungleich weniger als das Pferd; den Mongolen Ostasiens dagegen ist es ebenso wichtig wie den Arabern das Dromedar. Man kennt nicht viele, aber merklich verschiedene Rassen, deren Eigenthümlichkeiten streng sich erhalten. Die besten Trampelthiere der Mongolei werden in der Provinz Chalcha gezüchtet.

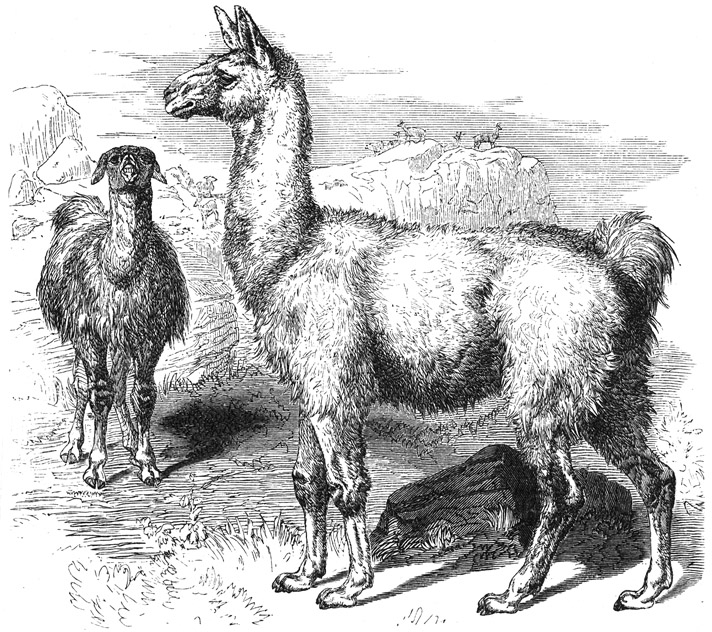

Trampelthier ( Camelus bactrianus). 1/25 natürl. Größe.

Obgleich man sagen darf, daß das Trampelthier in seinem Wesen und seinen Eigenschaften mit dem Dromedare übereinstimmt, kann man doch nicht verkennen, daß es durchgängig frömmer und gutartiger ist als dieses. Leicht läßt es sich einfangen, willig gehorcht es dem Befehle seines Herrn, ohne sonderliche Umstände und nur unter leisem Murren, nicht aber unter ohrzerreißendem Brüllen, legt es sich nieder, und aus freiem Antriebe hält es an, wenn die Last auf seinem Rücken sich verrückt hat. Ein Kamel in des Wortes vielsagendster Bedeutung bleibt es aber doch. Abgesehen von seiner Genügsamkeit, Stärke, Ausdauer und Beharrlichkeit, läßt sich wenig zu seinem Ruhme sagen. Seine geistigen Begabungen stehen auf ebenso tiefer Stufe wie die des Dromedars: es ist ebenso dumm, gleichgültig und feig wie dieses. Manchmal versetzt es, laut Przewalski, ein vor seinen Füßen aufspringender Hase in Todesangst. Entsetzt schnellt es zur Seite und stürmt wie sinnlos davon, und alle übrigen folgen, ohne erkannt zu haben, weshalb. Ein großer schwarzer Stein am Wege, ein Haufen Knochen, ein herabgefallener Sattel erschrecken es dermaßen, daß es alle Besinnung verliert und eine ganze Karawane in Verwirrung setzt. Wenn es von einem Wolfe angefallen wird, denkt es nicht an Gegenwehr. Es vermöchte solchen Feind mit einem einzigen Schlage zu fällen: aber es spuckt ihn nur an und schreit aus voller Kehle. Selbst der Kolkrabe schädigt das geistlose Geschöpf, fliegt ihm auf den Rücken und reißt mit dem Schnabel halb vernarbte, vom Satteldruck herrührende Wunden auf oder zerfleischt ihm den Höcker, ohne daß das Trampelthier etwas anderes zu thun wüßte, als zu spucken und zu schreien. Eine Ausnahme von der Regel bilden nur die brünstigen Männchen, welche so wüthend werden können, daß man sie, um sich vor ihnen zu schützen, mit Ketten fesseln muß. Sobald die Brunstzeit vorüber ist, wird auch der Hengst wieder fromm oder gleichgültig und stumpf wie zuvor.

Auf üppiger Weide gedeiht auch das Trampelthier nicht, verlangt im Gegentheile Steppenpflanzen, welche anderen Thieren kaum genügen, beispielsweise Wermut, Lauch, Schößlinge von allerlei Gestrüpp und dergleichen, insbesondere aber Salzpflanzen, wenn es zu Kräften kommen oder bei Kräften sich erhalten soll. Salz gehört zu seinen unabweislichen Bedürfnissen: es trinkt das salzhaltige Wasser der Steppengegenden mit Wohlbehagen und nimmt das an ihren Rändern ausgeblühete Salz gierig und in Menge auf. Muß es an Salz Mangel leiden, so magert es auch auf der ihm sonst am besten zusagenden Weide ab. Vom Hunger gepeinigt, frißt es, was es erlangen kann, laut Przewalski sogar Lederriemen, Filzdecken, Knochen, Thierbälge, Fleisch, Fische und andere Gegenstände solcher Art.

Die Brunstzeit fällt in die Monate Februar bis April. Dreizehn Monate später bringt die Stute unter Mithülfe ihres Herrn ein Junges zur Welt. Dieses ist so unbehülflich, daß es in den ersten Tagen seines Lebens an das Euter seiner Mutter gelegt werden muß, folgt letzterer aber bald auf allen Wegen nach und wird von ihr sehr geliebt. Einige Wochen nach seiner Geburt beginnt es zu fressen und wird nunmehr zeitweilig von seiner Mutter getrennt, weil man diese ebenso gut milkt wie jedes andere Herdenthier der Steppe. Im zweiten Jahre wird dem Füllen die Nase durchstochen und der Zaumpflock in die so gebildete Oeffnung gesteckt; denn von jetzt an beginnt seine Abrichtung. Im dritten Jahre seines Alters wird es zu kurzen Ritten, im vierten zum Tragen leichter Lasten benutzt; im fünften Jahre gilt es als erwachsen und arbeitsfähig. Bei guter Behandlung kann es bis zum fünfundzwanzigsten Jahre Dienste leisten.

Um Satteldruck zu vermeiden, legt man auf beide Höcker mehrere Filzdecken und erst auf diese den meist gepolsterten Lastsattel, an welchem die Frachtstücke festgeschnürt werden. Ein kräftiges Trampelthier legt mit zweihundertundzwanzig, ein sehr starkes mit noch fünfzig Kilogramm mehr täglich dreißig bis vierzig Kilometer, mit der Hälfte der Last aber im Trabe fast das doppelte zurück, vermag im Sommer zwei oder drei, im Winter fünf bis acht Tage zu dursten, halb so lange ohne Beschwerde zu hungern und beansprucht bei längeren Reisen nur alle sechs bis acht Tage eine Rast von vierundzwanzig Stunden Dauer. In der Mongolei belastet man es im Sommer bloß ausnahmsweise, in den von Kirgisen durchzogenen Steppen höchstens, um eine Jurte von einem Lagerplatze zum anderen zu schleppen; hier wie dort aber muthet man ihm im Winter schwere Dienstleistungen zu. Auf der Straße von Peking nach Kiachta gönnt man ihm erst nach Ablauf der Reise, welche einen vollen Monat währt, zehn bis vierzehn Tage Rast und läßt es mit solchen Unterbrechungen während des ganzen Winters, also sechs bis sieben Monate, arbeiten; in den westlichen Steppen strengt man es niemals in gleicher Weise an. Mit Beginn der Härung, vom März an, schont man es hier wie dort so viel wie möglich; nachdem der größte Theil des Haares ausgefallen oder ausgekämmt worden ist, bekleidet man es mit Filzdecken, läßt es auch stets auf solchen ruhen, damit es sich nicht erkälte. Während dieser Zeit, in der östlichen Mongolei sogar während des ganzen Sommers, gewährt man ihm die größtmögliche Freiheit, gestattet ihm, fast nach Belieben in der Steppe zu weiden und treibt nur die Stuten, welche täglich fünfmal gemolken werden, allabendlich in der Nähe der Jurten zusammen. Dieses ungebundene Leben behagt dem Thiere ungemein. Rasch ersetzt es auf der nach eigenem Ermessen gewählten Weide die verbrauchten Kräfte wieder, und förmlich stolz schreitet es, wenn das neu gewachsene Haar seine im Frühjahre fast nackte Haut wieder deckt, durch die Steppe.

Ersprießliche Behandlung des Trampelthieres erfordert genaue Kenntnis seines Wesens, reiche Erfahrung und unverwüstliche Geduld. Kirgisen und Mongolen betrachten es als das hinfälligste ihrer Hausthiere und schweben beständig in Sorge um sein Wohlbefinden. So wenig es die eisigen Schneestürme des Winters scheut, so kräftig es allen Beschwerden längerer Reisen während dieser Jahreszeit widersteht, so leicht erliegt es ungünstigen Einflüssen im Sommer. Die Hitze des Tages wie die Kühle der Nacht kann dann ihm verderblich werden. Während des Winters entsattelt man es auch bei längeren Reisen niemals, sondern läßt es, sobald man am Lagerplatze angelangt ist und ihm die Last abgenommen hat, mit Sattel und Zeug zur Weide gehen; im Sommer dagegen muß es auch bei leichterem Dienste stets entsattelt werden, um Druckwunden zu vermeiden; das Entsatteln darf jedoch nicht geschehen, bevor es nicht vollständig abgekühlt ist, weil es sonst unfehlbar sich erkälten und zu Grunde gehen würde. Ueberlastung erträgt es nicht. Aus Liebe zur Geselligkeit geht es im Reisezuge, so lange seine Kraft ausdauert; legt es sich jedoch aus Ermattung nieder, so vermag keine Gewalt, es wieder zum Aufstehen zu bringen. Man pflegt es in solchen Fällen dem Besitzer der nächsten Jurte anzuvertrauen und von ihm später, nachdem es durch längere Ruhe zu Kräften gekommen, wieder abzuholen.

Aller Mängel ungeachtet muß auch das Trampelthier als eines der nützlichsten Geschöpfe angesehen werden, welche der Mensch seinem Dienste unterwarf. Es leistet viel nach jeder Richtung hin und kann durch kein anderes Hausthier ersetzt werden. Man nutzt Haar und Milch, Fell und Fleisch, spannt es an den Wagen und verwendet es als Lastthier. Seinem Nacken bürdet man Lasten auf, welche man auf vier Pferde vertheilen müßte; mit ihm durchzieht man die wasserlosen wüstenhaften Steppen, in denen Pferde ihre Dienste versagen würden; auf ihm erklimmt man Gebirge bis zu zweitausend Meter unbedingter Höhe, in denen nur der Jack noch aushält. Das Pferd ist der Genosse, das Trampelthier der Diener des Steppenbewohners.

Auch die Kamele beweisen uns, daß die amerikanischen Thiere, welche als Vertreter altweltlicher Arten oder Sippen auftreten, gegen diese betrachtet, nur Zwerge sind. Die Lamas ( Auchenia) sind Kamele; aber sie stehen hinter den altweltlichen Arten in ihrer Größe ebensoweit zurück wie der Puma hinter dem Löwen oder wie der größte Dickhäuter Amerikas hinter den Riesen der Alten Welt. Freilich kommt hierzu, daß die amerikanischen Kamele Bewohner der Gebirge sind und schon deshalb nicht dieselbe Größe erreichen können wie ihre altweltlichen Verwandten, welche der Ebene angehören. Die Lamas unterscheiden sich von den eigentlichen Kamelen aber nicht bloß durch ihre geringere Größe, sondern auch durch den verhältnismäßig großen, stark zurückgedrückten Kopf mit spitzer Schnauze, ihre großen Ohren und Augen, den dünnen, schmächtigen Hals, die hohen und schlanken Beine mit mehr gespaltenen Zehen und nur geringen Schwielen und durch das lange, wollige Haarkleid. Dem Rumpfe fehlt der Höcker; die Weichen sind noch mehr eingeschnürt als bei den echten Kamelen. Die beiden oberen Schneidezähne sind nach vorn breit und abgerundet, nach hinten schmal, die unteren zwei, sehr breiten und hinten gekanteten, stehen wagerecht im Kiefer; die Backenzähne sind einfach gebaut und ändern nach dem Alterszustande, indem der vorderste, eckzahnartige schon während der Saugezeit verloren geht. Lange Halswirbel, zehn Brustwirbel, der Zwerchfell-, sieben Lenden-, fünf Kreuz- und zwölf Schwanzwirbel kennzeichnen das Gerippe. Die lange, schmale Zunge ist mit harten, hornigen Wärzchen bedeckt; der Pansen wird in zwei Hälften getheilt, der Psalter fehlt gänzlich; der Darmschlauch erreicht ungefähr die sechzehnfache Länge des Leibes.

Die Lamas zerfallen in vier verschiedene Formen, welche schon seit alten Zeiten die Namen Huanaco oder Guanaco, Lama, Paco oder Alpaca und Vicuña führen. Noch haben die Forscher sich nicht geeinigt, ob sie diese vier Thiere sämmtlich als besondere Arten ansehen sollen oder nicht. Die einen erblicken in dem Guanaco die Stammart des Lama und des Paco und glauben vornehmlich darin eine Unterstützung ihrer Meinung zu finden, daß Lama und Guanaco sich fruchtbar mit einander vermischen und fruchtbare Blendlinge erzeugen; die anderen erachten die geringen Unterschiede in der Gestalt für wichtig genug, um die vier Lamas, wie die Eingebornen es immer gethan haben, als besondere Arten anzusehen. Tschudi, ein Forscher, welcher alle Lamas in ihrer Heimat beobachten konnte, schließt sich der Ansicht der Eingebornen an, und sein Ausspruch hat lange für maßgebend gegolten. Bedenken wir jedoch, wie groß und in wie hohem Grade umgestaltend der Einfluß der Zähmung auf Thierformen ist, so werden wir auch die entgegengesetzte Anschauung für berechtigt erklären müssen und in dem Lama und dem Paco kaum etwas anderes als gezähmte Nachkommen des Guanaco erkennen dürfen.