|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Seehunde oder Robben in engerem Sinne heißen die Mitglieder der zweiten Familie unserer Ordnung ( Phocina). Durch das Fehlen einer Ohrmuschel, die verkürzten, sozusagen im Leibe steckenden Gliedmaßen, die behaarten Sohlen und Schwimmhäute, die von innen nach außen an Größe abnehmenden Zehen der Vorderfüße und die merklich verkürzten Mittelzehen der außen zu beiden Seiten verlängerten, in der Mitte aber ausgeschnittenen Hinterflossen unterscheiden sie sich äußerlich von den Verwandten. Das Gebiß besteht entweder aus zwei Schneidezähnen in jedem Ober- und einem in jedem Unterkiefer, oder aus zwei Schneidezähnen oben und unten, oder endlich aus je drei Schneidezähnen im Ober- und je zwei im Unterkiefer, von denen die äußeren ebenfalls merklich vergrößert zu sein pflegen, dem Eckzahne und fünf ein- oder zweiwurzeligen Backenzähnen in jeder Reihe oben und unten; dem Schädel fehlt der hintere Augenhöhlenfortsatz. Dichtstehende, mehr oder minder lange, niemals aber zu einer Mähne entwickelte Grannenhaare, seltener auch von ihnen überdeckte, spärlich stehende Wollhaare bilden das Kleid, welches bei den meisten Arten in der wohl allgemein bekannten Weise gefleckt und nur bei wenigen Seehunden einfarbig ist oder größere Farbenfelder zeigt.

Die Alten haben die Seehunde zwar gekannt, aber doch herzlich schlecht beschrieben. Geßner stellt ihre Angaben zusammen und fügt ihnen die Berichte zu, welche das Mittelalter über die Robben geliefert hat: »Das Meerkalb«, sagt er, »wirt gezehlt under die Wallfisch, dieweil er zu merklicher Größe kompt, hat Lungen, Löcher, durch welche er den Lufft an sich zeucht, auch seine natürliche Glieder andern Wallfischen gleich, mag sonst weder ohne Wasser, noch ohne Erdreich seyn, dieweil es aber eine lange zeit ohne Wasser geleben mag, sein speiß und narung auß dem Meer hat, mehrzeits sich in dem Wasser enthelt dann auf dem Erdtreich, wirdt es billich unter die Wasserthier gerechnet.

»Das Meerkalb schläfft und gebirt auf dem Land und gestad, schläfft stärker dann kein ander Thier mit Schnarchen und mugen, von wegen deß wusts und schleims der Lungen, kreucht den mehrerntheil gegen dem abend aufs das gestad und Felsen herauß zu schlaffen, zu zeiten auch bey hellem Tag, dann indem es kreucht oder geht, so braucht es seine Fischfedern, vorauß die hinteren anstatt der Füssen, kan sich außstrecken und zusammenziehen nach gefallen. So es getödt wirdt, so sol es ein Stimm führen gleich einem Stier, soll sonst auch eine andere angeborne stimm haben. Das Meerkalb ist das allerfrässigest Thier, frißt im Wasser und auff Erden, Fisch, Fleisch, Kraut und alles, so es bekriegen mag, verschont auch nit den Menschen, auß welcher ursach es auch den Fischern nachstellen soll, sol sich sonst nicht weit an das Gestad herauß lassen, sondern ohne verzug widerkehren, ist gantz beissig, jaget den Fischen scharechtig nacher, nach Art der Menschen. In der zeit ihrer brunst hangen sie an einander gleich den Hunden, treiben es eine gute zeit, gebären und erziehen erstlich ihre Jungen an dem trocknen Gestad, eine lebendige Frucht, zu aller zeit zwey säugt sie, fürts nicht vor zwölf Tagen zu dem Meer, gewehnt es nach und nach in das Wasser. In dem Scythischen Meer, sollen sie jhre Jungen auff dem Eyß säugen, nach Art anderer vierfüssigen Thieren. Grosse liebe so genannt Thier, so es Jung ist gegen jhre Eltern tragen und erzeigen, mit helffen, tragen, und schalten, auch die Jungen sampt den Alten den mehrern theil gefangen werden. Es sol Damis, von welchen Philostratus schreibt, in der Insel Agit ein Meerkalb gesehen haben, so von Fischern gefangen, welches eins der Jungen todt, so es in dem Kefy oder Gefemknuß geboren, dermassen mit solchem trauren sol beweinet haben, daß es drey Tag ohne Essen verharret, ob es gleich für das allerfräßigest Thier geachtet wird, sollen sonst zu zeiten auch mit einander schimpff treiben und spielen. Dargegen schreibt Aristoteles daß die so eins orts Einwohner sind mit andern so dahinkommen, oder sonst darein begeren, kempffen, streiten, Mann mit Mann, Weib mit Weib, Jungs mit Jungen, und dergleichen, solang biß ein theil getödt oder sonst vertrieben wirdt. Dann solches soll jhnen angeboren sey, daß sie nicht baldt das ort ändern, sondern beharren in jhrem Vatterland. Gegen dem Menschen tragen sie ein solchen anmut, daß sie leichtlich mögen heimsch gemacht, und zu lieblicher, schmipfflicher zucht gebracht werden, daß sie mit stimm und Gesicht auch knirschen, Menschen grüssen, so man sie mit jrem getriebenen namen nennet, sollen sie schimpfflich antwort geben.

»Grosser vertunst soll in solchem Thier stecken. Dann sein Mäglin, so in die Artzney kompt, beschweret wider die Fallend sucht, kotzet es herauß von jm, wol bewußt, daß jhm auß der ursach nachgestellt wirdt. Sein Haut soll sonderbare krafft haben Wider die straal, Donner, Plitz und Hagel, dann auß der ursach sollen die Schiffleut deß Meers, das öberst deß Segelbaums damit bedecken. Palladius der Bawersmann schreibt, so sein Haut umb ein Acker oder Weingarten getragen, oder mitten an ein Stecken gehenkt werde, daß dieselbe Güter vor dem Hagel, Item anderen Plagen wol versichert bleiben. Die Haar der genandten Haut, sollen ein wunderbarlichen anmut haben gegen dem Meer, nemlich in welchen ort oder ende, solche Haut oder Gürtel von solcher Haut getragen, sollen die Haar zur zeit deß Ungewitters, Ungestümme und bewegnuß deß Meers, oder sonst so es anfleußt, sich ausrichten und streuffen: So es aber still und milt worden, soll sich auch solch Haar glatt niderlegen, welches bey kurtzer Zeit durch etliche glaubwürdige Männer in der Insel, Hispaniola genandt, soll erfahren seyn.

»Ab etlichen irrdischen Thieren, hat das Meerkalb ein Abschewen, nemlich ob dem Bären, von welchem es bekriegt, welches Lycotas der Bawer zu Rom in einem Schauspiel soll gesehen haben. Dergleichen soll es den Meerwider förchten, den großen Wallfisch Ziphius genannt, von welchem es verschluckt wird.

»Die Meerkälber werden nit ohn Arbeyt von den Fischern gefangen und bekrieget: dann so sie an dem gestad begriffen, sollen sie mercklich Sand mit den hindern Füssen herauß werffen, daß niemand darbey sicher, sondern menniglich geletzt und geschendet wirt: auch so sie mit den Garnen begriffen, so zerzerren sie auch die allerstärcksten Garn: mögen dergleichen hart zu todt geschlagen werden, von der merklichen feißte werden, und härte der Haut, so von Pfeil oder Geschoß wenig verletzt wirdt. Auß der Ursach die Fischer, so sie ein Meerkalb in dem Garn vermerken, so schleiffen sie es ohn Verzug, mit grosser schnelle und ungestümme zu Landt, schlagen das Thier mit Rudern und Kolben zu den Schläffen, an welchen orten es ohne arbeyt zu todt geschlagen wirt.

»Dem Meerkalb wirdt der mehrertheil nachgehalten von seiner Haut wegen und Mäglin der Jungen, sonst ist der schad, so man von solchen Thieren hat, grösser dann der nutz. Etliche Völcker, Massagete genandt, werden von jhren Häuten bekleydet. Item in Scythia, so gegen Mittnacht gelegen, brauchen sie solche zu den Karrengeschirr, täschen: Item sein feißte zu schmieren und Leder bereyten.

»Das Meerkalb ist auß dem Geschlecht der Wallfischen, hat auß der Ursach ein fleiß harter Däwung, voll schleims und überflüssigkeit.

»Der Speck der Meerkälber heylet den bösen Grind oder Räude angeschmiert, es sei an Menschen oder Viehe, heylet auch und vertreibet alle Geschwulst, Düssel und dergleichen, wirdt auch gebraucht zu dem Glatzkopff: Item zu der verruckung des langwirigen Schlaaffs und der Beermutter der Weiber, Summa wirt viel gebraucht zu den krankheiten der Beermutter der Weiber. Zu dem Podagra wirt gelobt die äschen und feißte von dem Meerkalb. Sein Fleisch gessen, und sein gedörrt Blut auf Wein getrunken: Item sein Leber, Lungen, Miltz und das Mäglin der jungen sampt seinem Blut, wird gelobt zu der fallenden Sucht, tobsucht, schwindel, schlag, und andere krankheiten deß Hirns. Von seinem Mäglin einer Erbß groß getrunken, soll den viertägigen Ritten hinnemmen, auch zu der Bräune, sampt etlichen anderen Stücken gelobt werden. Der geruch von den gebrandten Beynen treibet die Geburt. Sein Gallen wirt gebraucht zu allen schmertzen und trieffen der Augen. Sein Haut umbgegürt ist gut den Nieren und Hüfften: Schuch davon beregt, vertreibt das Podagra. Gantz starck schläfft solch Thier, wie vor gehört: Auß der Ursach wirt sein rechte Fischfäckten under den Kopff gelegt, den Schlaff zu bringen.«

Versuchen wir ein von allen diesen Fabeln und falschen Deutungen nach Möglichkeit gereinigtes Lebensbild der Seehunde insgemein zusammenzustellen, so läßt sich etwa das nachstehende über die theilnahmswerthen und wichtigen Thiere sagen.

Weit mehr verbreitet als sämmtliche übrigen Robben, bevölkern die Seehunde nicht allein die Meere der Erde, sondern auch die großen Binnenseen, welche mit jenen durch Flüsse in Verbindung stehen oder mindestens in Verbindung gestanden haben. Sie bewohnen alle Gürtel der Erde, in besonderer Häufigkeit aber doch die kalten, und treten namentlich im nördlichen Polarkreise in einer erheblichen Anzahl von Arten auf. Von den Ohrenrobben unterscheiden sie sich hinsichtlich des Aufenthaltes darin, daß sie mehr oder weniger an die Küsten gefesselt sind. Nur wenige entfernen sich weit vom Lande; die meisten suchen unbelebte Stellen der Küsten auf und treiben sich hier bald im Wasser, bald auf dem Lande umher. Im allgemeinen kann man annehmen, daß das Land höchstens noch dreißig Seemeilen entfernt ist, wenn man Seehunde bemerkt. An manchen Küsten sind die vielfach verfolgten Thiere noch sehr häufig und im allgemeinen nirgends selten, obwohl eine stetige Abnahme sich nicht verkennen läßt.

In ihrem Wesen ähneln sie, in ihren Bewegungen auf dem Lande unterscheiden sie sich nicht unwesentlich von den Ohrenrobben, weil sie nicht im Stande sind, wie diese zu gehen, sondern einzig und allein rutschend sich forthelfen müssen. Nur im Wasser zeigen sie sich jenen ebenbürtig und in ihrer vollen Beweglichkeit; denn sie schwimmen und tauchen meisterhaft. Mit den Vordertatzen arbeitend, wie die Fische mit ihren Flossen, bewegen sie die beiden Hinterbeine bald gegen einander, hierdurch das zwischen ihnen gesammelte Wasser ausstoßend und sich somit vorwärts treibend, bald aber seitlich hin und her schwingend und dadurch ungefähr die gleiche Wirkung erzielend. Es gilt ihnen vollständig gleich, ob sie auf dem Bauche oder auf dem Rücken liegen, und ob sie sich nahe oder tief unter der Oberfläche bewegen. Sie durcheilen das Wasser mit der Schnelligkeit eines Raubfisches und wälzen sich blitzschnell um sich selbst herum, sind auch im Stande, so lange es ihnen beliebt, auf einer und derselben Stelle zu verweilen. Zu diesem Ende ziehen sie ihre Vorderflossen dicht an den Leib, krümmen ihn, daß der Hintertheil desselben senkrecht steht, während Kopf und Oberkörper wagerecht gerichtet sind, und verharren so halbe Stunden lang in dieser Lage, den Kopf zur Hälfte, den Rücken ein wenig über die Oberfläche des Wassers erhoben. Wenn sie weite Strecken zurücklegen wollen, schwimmen sie mit großer Schnelligkeit geradeaus, nicht aber immer mit nach unten gekehrter Brust, häufig vielmehr auch auf dem Bauche oder auf einer Seite. Wenn sie sich unterhalten wollen, beschreiben sie Kreise, springen dann und wann mit vollem Leibe aus dem Wasser heraus, jagen und necken sich oder spielen auch allein wie trunken im Wasser umher, kommen bald mit dem Bauche in die Höhe, schieben sich auf dem Rücken fort, drehen und wenden sich, kollern sich um und um und benehmen sich überhaupt im höchsten Grade sonderbar, vergessen sich auch dabei nicht selten so vollständig, daß ein geschickter Jäger oder Fänger, ohne von ihnen bemerkt zu werden, bis in die Wurfweite einer Harpune an sie herankommen und sie erlegen kann. Auf ihrer Fischjagd steigen sie in sehr bedeutende Tiefen hinab und verweilen unter Umständen geraume Zeit unter Wasser, keineswegs aber so lange, als von einzelnen behauptet worden ist. Wenn sie nicht verfolgt werden, steigen sie durchschnittlich alle Minuten an die Oberfläche empor, um Luft zu schöpfen. Nach eigenen, mit der Uhr in der Hand angestellten Beobachtungen athmen sie im Wasser in Zwischenräumen von 15, 30, 45, 75, 90, 100, 104 bis 125 Sekunden, auf dem Lande alle fünf bis acht Sekunden einmal. Nun mag es geschehen, daß verfolgte Seehunde auch das drei- und vierfache der angegebenen Zeit unter Wasser aushalten; in keinem Falle aber dürften sie im Stande sein, halbe Stunden lang hier zuzubringen, wie dies wiederholt behauptet und geglaubt worden ist. Auch Fabricius, welcher die bei Grönland vorkommenden Seehunde sehr ausführlich beschreibt, glaubt nicht, daß eine Robbe länger als sieben Minuten unter Wasser verweilen könne. Brown, welcher eigens zu dem Zwecke nach Grönland gereist ist, um die Seethiere zu beobachten, setzt als äußerste Zeit, welche ein Seehund unter Wasser zubringen kann, fünfzehn Minuten fest, bemerkt jedoch ausdrücklich, daß er regelmäßig nicht länger als acht Minuten tauche. Meiner Ansicht nach sind selbst fünfzehn Minuten zu hoch gegriffen. Die Beobachtung eines im Meere sich bewegenden und jagenden Seehundes ist schwer und wird dies um so mehr, je tiefer er taucht und je längere Zeit er im Wasser zubringt. Bei längerem Tauchen durcheilt er jagend weite Strecken, erscheint, wenn er in Eifer geräth, nur auf Augenblicke an der Oberfläche, einzig und allein zu dem Zwecke, um Athem zu holen, streckt dabei in den meisten Fällen auch bloß seine Nasenspitze aus dem Wasser und kann also sehr leicht übersehen werden und zu Beobachtungsfehlern Anlaß geben. Die von mir gepflegten Gefangenen haben nach vielfachen Beobachtungen von mir nie mehr als fünf bis sechs Minuten unter Wasser zugebracht, und dies auch nur, wenn sie schliefen. Die Seehunde schlafen nämlich wirklich im, wenn auch möglicherweise bloß im seichteren Wasser. Vermittels einiger Flossenschläge kommen sie von Zeit zu Zeit mit geschlossenen Augen bis zur Oberfläche empor, schöpfen Athem, sinken hierauf wieder bis auf den Grund hinab und wiederholen dies bei jedem Luftwechsel. Ihre Bewegungen hierbei scheinen bewußtlos zu geschehen. Daß sie auch auf der Oberfläche liegend schlafen können, geht aus sogleich zu erwähnenden Beobachtungen hervor. Die Grönländer, welche die für sie unendlich wichtigen Thiere äußerst genau kennen, haben jede ihrer Stellungen im Wasser mit einem besonderen Ausdrucke bezeichnet, weil sie aus den verschiedenen Stellungen schließen, ob sie einem schwimmenden Seehunde nahe kommen werden oder nicht. Wenn die Robbe einfach nach oben steigt, um Luft zu schöpfen, unbesorgt ist, bis zu den Vordertatzen aus dem Meere herauskommt, sodann mit weit geöffneten Nasenlöchern Athem holt und sich langsam wieder in das Wasser zurückzieht, ohne daß dieses sich bewegt, ist sie eine »Aufgerichtete«, während sie »Umstürzende« heißt, falls sie lärmend wieder in die Tiefe versinkt; wenn sie der Fischjagd eifrig obliegt, mit emporgehobenem Kopfe über dem Wasser schwimmt, gerade vor sich hinsieht, stöhnt, mit den Vordertatzen arbeitet und mit großem Lärm taucht, ist sie die »Plätschernde« und kann leicht von dem Fänger überrumpelt werden, während die Aufgerichtete gewöhnlich zur »Lauschenden, Betrachtenden und Genausehenden« wird, d. h. wenig Erfolg für die Jagd verspricht. Dasselbe ist dann der Fall, wenn sie unter Wasser frißt, ihren Platz kaum verändert, sondern bloß die Nasenspitze aus dem Wasser streckt, Luft nimmt und die Nasenlöcher wieder schließt, wogegen sie zu anderen Zeiten, wenn sie bewegungslos auf dem Rücken liegt und den Kopf und die Füße zusammengebogen hat und ruht oder schläft, den Fänger so nahe an sich kommen läßt, daß man sie mit den Händen greifen könnte. Unter solchen Umständen erweckt sie nicht einmal lautes Geräusch, und es kann geschehen, daß sie, wie Brown erfuhr, von Dampfschiffen überfahren wird.

Wallace hat die sehr richtige, von Brown bestätigte und auch von mir geprüfte Beobachtung gemacht, daß der Seehund nicht selten mit regelmäßigen Unterbrechungen schläft, indem er etwa drei Minuten lang wacht und ebenso lange in Schlaf versinkt. »Ein an Bord unseres Schiffes befindlicher junger Seehund«, so erzählt Brown, »welchen ich längere Zeit aufmerksam beobachtete, schien in der That in dem angegebenen Zeiträume abwechselnd zu schlafen und zu wachen. Störte man ihn, so versuchte er sich zu vertheidigen, ließ man ihn einige Minuten in Frieden, so zog er seine Flossen dicht an den Leib, schloß, nachdem er ein Weilchen schläfrig geradeaus gesehen hatte, seine Augen und athmete ein oder zwei Minuten lang so tief, daß man nicht an seinem Schlafe zweifeln konnte; plötzlich aber öffnete er, auch ohne irgendwie behelligt zu sein, die dunklen, glänzenden Augen wieder, streckte den Hals aus, warf einen Blick in die Runde, um sich zu überzeugen, ob noch alles in erwünschter Ordnung sei, fiel hierauf von neuem in Schlaf und verfuhr sodann wie vorher. Wenn Seehunde in größerer Anzahl auf dem Eise oder am Strande liegen, übernehmen stets einige von ihnen, und zwar gewöhnlich weibliche Stücke, die Wache; sie aber verfahren genau ebenso wie unser junger Seehund an Bord.« Man kann dieselbe Beobachtung an allen Gefangenen unserer Thiergärten anstellen, wenn man nur eine geraume Zeit an ihrem Becken verweilen und abwarten will, bis ringsum zeitweilig alles ruhig geworden ist; denn jeder Seehund verbringt den größten Theil des Tages schlafend und gibt sich, wie alle übrigen Robben, als Nachtthier zu erkennen.

Obgleich die Seehunde tage- und wochenlang im Meere leben und alle ihre Geschäfte im Wasser abmachen können, begeben sie sich doch, wenn sie ruhen, schlafen und sich sonnen wollen, gern an das Land. Dies geschieht, wie jede Ortsveränderung außerhalb des Wassers, in anscheinend mühseliger Weise. Um zu gehen, erhebt sich der Seehund zuerst auf seine Vorderfüße und wirft den Leib ruckweise nach vorn, zieht hierauf die Vorderglieder an, legt sich auf die Brust, biegt den Rücken und fördert dadurch den Hintertheil, stemmt diesen auf die Erde, wirft sich wiederum nach vorn und verfährt wie vorher, bewegt seinen Leib also in beständigen Schlangenlinien. Drehungen geschehen einzig und allein durch seitliche Bewegungen des Vorderleibes und zwar mit Hülfe der Füße. Aus dem Wasser wirft er sich mit einem einzigen Rucke weit auf das Land heraus, indem er seine ausgebreiteten Hinterfüße heftig und rasch zusammenschlägt. Bei einzelnen Arten bemerkt man die Eindrücke der Vorderfüße zu beiden Seiten der Bahn, welche er gerutscht ist, als eine schwache Fährte, gewöhnlich vier kleine, schief von vorn nach hinten und auswärts gerichtete Punkte. Bei Angst oder Gefahr pflegen alle Seehunde beständig Wasser auszuspucken, vielleicht um die Bahn zu glätten. So schwerfällig solcher Gang erscheint, so rasch fördert er: ein laufender Mensch muß sich fast anstrengen, wenn er einen auf dem Lande dahingleitenden Seehund einholen will. Der hintere Theil des Robbenkörpers ist ebenso beweglich wie der Hals. Der Seehund kann sich so drehen, daß er vorn auf dem Rücken und hinten auf der Unterseite liegt, oder umgekehrt, und ist ebenso im Stande, den Kopf nach allen Seiten hin zu wenden.

Ein am Lande ruhender Seehund gewährt das ausdrucksvollste Bild ebenso großer Faulheit als Behäbigkeit. Namentlich wenn die Sonne scheint, liegt er überaus behaglich und auf lange Zeit hin vollkommen regungslos am Strande. Es sieht aus, als wäre er viel zu faul, um auch nur eine einzige Bewegung auszuführen. Wie er sich hingelegt hat, bleibt er liegen. Bald wendet er den Unterleib, bald den Rücken, bald die rechte, bald die linke Seite der Sonne zu, zieht die Vorderflossen an oder läßt sie schlaff vom Leibe herabhängen, schlägt die Augen auf oder schließt sie wohlgefällig, blinzelt oder starrt gedankenlos ins weite, öffnet nur zuweilen die verschließbaren Hörgänge und Nasenlöcher und zeigt überhaupt keine andere Bewegung, als die durch das Athemholen bedingte. So kann er stundenlang liegen, abgestumpft gegen äußere Eindrücke, gänzlich in seiner Faulheit versunken. Jede Störung dieses ihm offenbar höchst wohlthuenden Zustandes ist ihm aufs tiefste verhaßt, und es muß arg kommen, ehe er sich wirklich bewegen läßt, eine andere Lage anzunehmen. Ich habe Gefangene durch das Gitter ihres Behältnisses hindurch mit Strohhalmen an der Nase gekitzelt und sie anderweitig belästigt, ohne sie aus der einmal gewählten Stellung vertreiben zu können. Die Störung war ihnen höchst unangenehm: sie knurrten sehr ärgerlich, schnappten wohl auch einmal nach dem Halme, blieben aber liegen. Anders ist es freilich, wenn sie wiederholte Neckereien erfahren haben; denn dann flüchten sie gewöhnlich bald in das Wasser, falls sie dieses als zu ersprießlichem Rückzuge geeignet erkannt haben.

Auf günstig gelegenen Klippen entsteht oft heftiger Streit um die besten Plätze unter den Seehunden selbst. Der stärkere wirft den schwächeren zur Tiefe herab, nur um sich so bequem als möglich recken und dehnen zu können.

In höheren Breiten wählen die Thiere, auch wenn sie nicht dazu gezwungen sind, mit Vorliebe Eisschollen zu ihren Schlafplätzen und verweilen hier, ruhig hingestreckt, ebenso lange als im Süden auf dem von der Sonne beschienenen Strande. Die Möglichkeit stundenlang auf einer so kalten Fläche zu liegen, ohne allzu viel Wärme abzugeben oder gar sich zu erkälten, gewährt ihnen nicht allein ihr dickes Fell, sondern auch, und in viel höherem Grade, die Speckschicht, welche zwischen Haut und Muskeln sich ausbreitet. Das Eis, auf welchem Seehunde stundenlang geruht haben, zeigt niemals einen von den Thieren hinterlassenen Eindruck, wie es der Fall sein müßte, wenn die Robbe von ihrer bedeutenden inneren Wärme etwas abgäbe, oder mit anderen Worten, wenn sie Wärme auszustrahlen vermöchte. Haut und Fettschicht erweisen sich als so schlechte Wärmeleiter, daß die äußere Haut kaum einen höheren Wärmegrad zeigt als die umgebende Luft. Wenn nun aber die Robbe den Einwirkungen der Kälte ohne irgendwie ersichtliche Beschwerde oder Unbehaglichkeit zu widerstehen im Stande ist, zeigt sie sich doch keineswegs unempfindlich gegen dieselbe, wie einfach daraus hervorgeht, daß sie die Wärme liebt und ihr, wie geschildert, mit dem größten Behagen sich hingibt. Es scheint also bei ihr sich ähnlich zu verhalten wie bei Lurchen und Kriechthieren, welche bekanntlich ebenfalls sehr geringe Wärmegrade ertragen und doch kein größeres Behagen kennen, als stundenlang den heißesten Sonnenstrahlen sich auszusetzen. Bei ihnen sinkt und steigt der Blutumlauf mit der äußeren Wärme, bei den Robben scheint er von dieser unabhängig zu sein, aber nur deshalb, weil sich die Speckschicht um so mehr verdickt, je höher im Norden das Thier lebt und umgekehrt.

Um auch während des Winters, welcher in hohen Breiten bekanntlich weite Strecken der See vollständig mit Eise belegt, auf letzteres gelangen, beziehentlich die unter ihm liegende Wasserschicht ausbeuten zu können, hält jeder einzelne Seehund ein oder mehrere sogenannte Athemlöcher offen, und zwar thut er dies unzweifelhaft vom Beginn der Eisbildung an und ist im Verlaufe des Winters fortwährend bedacht, durch oft wiederholtes Ein- und Ausschlüpfen festes Zufrieren besagter Löcher zu verhindern. Diese so einfach zu erklärende Thatsache hat zu verschiedenen Muthmaßungen Anlaß gegeben, unter denen diejenige, nach welcher der Seehund die Schlupflöcher mittels seiner warmen Nase aufthauen soll, wohl als die abgeschmackteste bezeichnet werden darf. Wenn auch wärmer als das Eis, ist diese Nase doch so kalt, daß sie ebensowenig wie der ausgehauchte Athem im Stande sein dürfte, die während des Winters fort und fort in den Athemlöchern sich bildende Eisdecke zu schmelzen, zugleich aber auch viel zu schwach und empfindlich, als daß mit ihrer Hülfe der Seehund im Stande wäre, besagte Decke zu zertrümmern, und es bleibt somit nur die gegebene Erklärung übrig.

Die Stimme der Seehunde ist bald ein heiseres Gebell, bald ein Plärren; im Zorne knurren sie wie die Hunde; während der Fortpflanzung sollen sie ein lautes Gebrüll ausstoßen.

Bereits die Alten haben die Seehunde als hochbegabte Thiere geschildert. Ihre Sinne scheinen gut und ziemlich gleichmäßig entwickelt zu sein. Nase und Ohren sind verschließbar und erscheinen im Leben bald als dreieckige, rundliche Löcher, bald nur als schmale Ritzen. Die Nasenlöcher werden bei jedem Athemzuge geöffnet, hierauf sofort wieder geschlossen und bleiben, auch wenn das Thier auf dem Lande ruht, bis zum nächsten Luftwechsel zusammengekniffen, die Ohren werden nur im Wasser und selbst hier nicht fortwährend zugeklappt. In dem großen, wenig gewölbten Auge füllt die licht- bis dunkelbraune Regenbogenhaut fast den ganzen von den Lidern freigelassenen Raum; das Weiße sieht man selten. Der Stern ist nicht rundlich oder länglich, sondern vierstrahlig. Es will mir scheinen, als sei dies nur von Fabricius beobachtet, von den anderen Naturforschern aber übersehen oder nicht für möglich gehalten worden, weil ich ausschließlich bei genanntem hiervon eine Andeutung fand. Allerdings nimmt man diese eigenthümliche Bildung nur unter der günstigsten Beleuchtung wahr, und auch dann muß man das Auge sehr nahe vor sich haben. Höchst wahrscheinlich gestattet diese Einrichtung jene außerordentliche innere Beweglichkeit des Auges, welche man bei Seehunden beobachtet hat, und befähigt dadurch die letzteren, nicht allein in verschiedenen Tiefen des Wassers, sondern auch bei Tage und bei Nacht in annähernd gleicher Schärfe zu sehen. Bemerkenswerth ist der geistige Ausdruck des Seehundauges, bemerkenswerth ebenso, daß er, wie andere Robben, bei Erregungen irgend welcher Art, namentlich aber im Gefühle des Schmerzes Thränen vergießt. Wenn wir, und wohl mit Recht, das Gesicht als den am höchsten entwickelten Sinn ansehen, dürfen wir wahrscheinlich das Gehör als den zweitbesten betrachten. Im Verhältnisse zur geringen Größe der äußeren Ohröffnung vernimmt der Seehund scharf genug; sein Gehörsinn ist jedoch nicht so fein, daß ihm laute Klänge unangenehm werden könnten. Wie schon die Alten wußten, liebt er Musik und Gesang, wie neuere Beobachter erfuhren, lauscht er mit Theilnahme Glockenklängen oder anderen lauten Tönen. Ebenso wie die Alten nach seinem Bilde und seinem Auftreten und Erscheinen sich ihre Tritonen und Sirenen schufen, hat er, nicht aber der Delfin, die Arionsage ins Leben gerufen. Brown versichert, oft gesehen zu haben, daß Seehunde ihre Köpfe aus dem Wasser erhoben und aufmerksam lauschten, wenn die Matrosen beim Aufwinden des Ankers sangen, und Bell erwähnt, daß sie in gleicher Weise sich angezogen fühlen, wenn sie Glockenklang vernehmen. Die Kirche zu Hoy auf den Orkneyinseln liegt in der Nähe einer schmalen, sandigen Bucht, welche oft von Seehunden besucht wird, wie es scheint, aber nicht allein ihrer Lage, sondern auch der Kirchenglocken halber, eine besondere Anziehungskraft auf sie äußert; denn oft hat man beobachtet, daß sie beim Geläute der Glocken geraden Weges auf die Küste zuschwimmen, ihre Augen starr nach der Gegend richten, aus welcher ihnen die Glockentöne zukommen, und auf diese entzückt und verwundert lauschen, solange die Glocken geläutet werden. Es mag sein, daß sich mit dem Wohlgefallen an derartigen Klängen auch rege Neugier der Thiere paart; immerhin aber erscheint ihr Betragen auffallend und erwähnenswerth. Von der Schärfe der übrigen Sinne geben unsere Robben bei anderen Gelegenheiten Kunde. Obgleich ihre Nase bereits mehr zur Athmung als zum Riechen dient, darf ihr Geruch doch als gut bezeichnet werden, da man mit Bestimmtheit beobachtet hat, daß sie beim Sichern auch durch Wittern über eine etwaige Gefahr sich zu vergewissern suchen. Geschmack erweisen sie durch eine verständige Auswahl in der Nahrung, und Gefühl bekunden sie bei der leisesten Berührung, welche niemals spurlos an ihnen vorübergeht.

Ueber die geistigen Fähigkeiten der Seehunde ein Urtheil zu fällen, ist schwer. Daß sie verständig sind, unterliegt keinem Zweifel; dennoch zeigen sie sich oft so dumm und ungeschickt, daß man an ihnen irre werden möchte. In menschenleeren Gegenden dreist, pflegen sie sich da, wo sie ihre schlimmen Feinde kennen gelernt haben, nur mit höchster Vorsicht zu benehmen. Sicher ist, daß die Warnung älterer von den jüngeren beachtet und befolgt wird. Die gefangenen befreunden sich bald mit ihrem Wärter, und einzelne werden sehr zahm, hören auf den ihnen beigelegten Namen, kommen aus ihrem Wasserbecken hervorgerutscht, nehmen Fische aus der Hand des Pflegers und beweisen ihm auch in anderer Hinsicht Theilnahme und Anhänglichkeit. Es wird erzählt, daß man einzelne Seehunde an das Aus- und Eingehen gewöhnt habe, daß sie für ihren Herrn gefischt, ihn in Gefahr vertheidigt hätten etc.: ich vermag die Wahrheit dieser Mittheilungen weder zu bestätigen, noch zu bestreiten. Sicher ist, daß einzelne sich von ihrem Wärter betasten und streicheln lassen, ihm die Pfote geben, ja selbst erlauben, daß ihr Freund ihnen eine Faust in den Rachen schiebt etc.

Es scheint, daß Seehunde gegen alle Thiere, welche nicht Fische, Weichthiere oder Krebse heißen, ziemlich gleichgültig sind; doch dürfte man wohl irren, wenn man dies als einen Beweis ihrer Gutmüthigkeit ansehen wollte. Hunden gegenüber benehmen sich die Gefangenen regelmäßig heftig, schnauben sie ärgerlich an oder suchen sie durch Zusammenklappen der Zähne zu verscheuchen. Dabei bethätigen sie keineswegs besonderen Muth, sondern eher grollende Furchtsamkeit, und wenn es ihnen irgendwie möglich ist, suchen sie einer derartigen Begegnung sich zu entziehen. Die von mir gepflegten Seehunde waren immer aufs äußerste entrüstet, wenn ich junge Bären in demselben Becken, welches jene bewohnten, baden ließ: sie schnaubten, knurrten, klappten die Kinnladen zusammen und schlugen zornig mit den Vorderflossen auf das Wasser, gingen aber niemals zum Angriffe über. Unter dem Wassergeflügel kann man sie ziemlich unbesorgt umherschwimmen lassen; sie vergreifen sich wenigstens nicht an denjenigen Vögeln, welche sie selbst nicht behelligen. Mit Gänsen, Enten und anderen Zahnschnäblern leben sie im tiefsten Frieden; gegen die Fischfresser zeigen sie sich weniger freundlich. So wurde einer meiner Reiher, welcher sich anschicken wollte, dem Seehunde seine Fische wegzunehmen, von der darüber erbosten Robbe am Fuße gepackt und durch Abbeißen des letzteren bestraft.

Besondere Zärtlichkeit beweisen sie, wie alle Robben, gegen ihre Jungen. Mit ihnen treiben sie mancherlei Spiele, vertheidigen dieselben auch, wenn Gefahr droht, muthig, selbst gegen stärkere Feinde. So vorsichtig sie im allgemeinen dem Menschen ausweichen, und so ängstlich sie, wenn sie üble Erfahrungen gesammelt haben, dem Jäger zu entrinnen trachten, so hat man doch beobachtet, daß sie, selbst hart bedrängt, bei ihren Jungen zurückbleiben und deren Geschick theilen. Anderseits versichert man, gesehen zu haben, wie sie unter Umständen das Junge mit einem ihrer vorderen Flossenfüße packen, es fest an die Brust drücken und es in dieser Weise so eilig als möglich dem Wasser zuschleppen.

Je nach der Gegend, in welcher die Seehunde leben, fällt die Paarungszeit in verschiedene Monate. In unserer nördlichen Erdhälfte findet sie im Herbste statt, in den südlichen Gegenden zwischen April und Juni. Die alten Männchen sollen sehr erregt sein, heftig unter einander streiten und für nichts anderes als für ihre Liebe Sinn haben. Es wird gesagt, daß dieses Gefühl sie vollständig in Anspruch nehme und die ihnen eigene Scheu gänzlich vergessen lasse. Ebenso heftig wie ihre Liebe ist auch ihre Eifersucht. Wer ihre grunzenden und brüllenden Töne nachzumachen versteht, lockt sie sicher zu sich heran. »Mit einem Jagdgenossen«, erzählt Schilling, »traf ich auf einem kleinen, einsamen Eilande zehn bis zwölf brüllende und grunzende paarungslustige Seehunde an. Bei unserer Landung begaben sie sich, gegen ihre sonstige Gewohnheit, nur lässig in das Wasser, und ich war fast versucht, zu glauben, in ihnen eine ganz andere Art von Thieren vor mir zu haben. Wir beschlossen, auf diese Seehunde anzustehen und gruben uns zu diesem Ende im Sande eine Vertiefung aus. Kaum war unser Boot etwa fünfhundert Schritte weit gesegelt, da erschienen in geringer Entfernung im Wasser die sämmtlichen Seehunde wieder, lauschten neugierig mit scheinbarem Wohlgefallen den von uns nachgeahmten Tönen, richteten sich fast bis zur halben Körperhöhe über die Wasseroberfläche empor und näherten sich, merkwürdig genug, in diesen Körperstellungen dem Ufer der Insel immer mehr. Als wir nun die höheren, schwächeren Töne nachahmten, welche gewöhnlich die Männchen hören lassen, kamen die viel größeren Weibchen zuerst an das Land gekrochen und naheten sich bald darauf unserem Lager, den Locktönen folgend, obgleich sie unsere hervorragenden Köpfe gewißlich sehen konnten. Wir suchten uns jeder einen Seehund aus, legten auf ihn an und entluden unsere Gewehre zu gleicher Zeit; jeder sah auch, als der Pulverdampf sich verzogen hatte, den erwählten Seehund regungslos vor sich liegen. Aber die übrigen, welche sämmtlich gelandet waren, geberdeten sich, als wären sie gleichfalls von unseren Schüssen getroffen worden. Wir hätten, wären wir ruhiger und mehr vorbereitet gewesen, sehr gut noch unsere beiden übrigen Schüsse auf die nicht getroffenen abfeuern können. Erst, als wir aufsprangen, kam Bewegung in diese wie vom Blitze getroffenen Körper.«

Ungefähr acht Monate nach der Paarung, in den Monaten Mai, Juni und Juli, wirft das Weibchen eins, seltener zwei Junge auf öden, unbewohnten Inseln, am liebsten an sandigen Stellen des Strandes, in Höhlen, sonst auch auf Felsblöcken und endlich auf Eisfeldern. Die Jungen kommen in vollkommen ausgebildetem Zustande zur Welt, sind aber mit einem dichten, weißen, zarten Pelze bedeckt, welcher sie am Schwimmen und noch mehr am Tauchen hindert, jedoch bald mit dem glatt anliegenden und steifen Jugendkleide vertauscht wird. Bis zu dieser Zeit bleiben die Weibchen auf dem Lande bei den Jungen.

Gelegentlich eines Besuches bei einem Thierhändler sah ich einen weiblichen Seehund, dessen Umfang zu frohen Hoffnungen berechtigte. Obgleich nun dieses Thier durch zwei Wunden, welche es beim Einfangen erhalten hatte, entstellt und als Schaustück werthlos war, beschloß ich doch, es zu kaufen, weil ich annehmen durfte, Gelegenheit zu mir wichtigen Beobachtungen zu finden. So viel ich wußte, hatten trächtige Seehunde schon wiederholt in der Gefangenschaft geboren; die Jungen waren aber immer sofort nach ihrer Geburt gestorben. Ich sollte glücklicher sein, vielleicht nur deshalb, weil ich der trächtigen Seehündin einen kleinen Teich zum Aufenthaltsorte anweisen konnte.

Die Geburt des wohlausgetragenen Jungen erfolgte am 30. Juni in früher Morgenstunde; denn der Wärter, welchem ich den Seehund in Pflege gegeben hatte, sah bei seiner Ankunft am Morgen das Junge bereits neben der Alten im Wasser spielen. Auf dem Lande fand ich neben einer ziemlichen Menge von Blut und dem Mutterkuchen auch das ganze Jugendkleid des Neugeborenen, einen nicht unbedeutenden Haufen seidenweicher, kurzer, aber gewellter Haare, welche sämmtlich auf einer Stelle von geringem Umfange lagen und bereits im Mutterleibe abgestreift worden zu sein schienen. Das Junge hatte keine Spur des Wollkleides mehr an sich; seine Färbung ähnelte vollständig der seiner Mutter; nur waren die einzelnen Farben frischer und glänzender. Die Augen schauten klar und munter in die Welt. Selbst die Bewegungen des jungen Weltbürgers waren schon gänzlich die seiner Eltern: im Wasser genau ebenso meisterhaft, auf dem Lande genau ebenso ungeschickt. Er schien in den ersten Stunden seines Lebens außerhalb des Mutterleibes bereits alle Fertigkeiten seines Geschlechtes sich angeeignet zu haben, schwamm auf dem Bauche wie auf dem Rücken, tauchte leicht und lange, nahm im Wasser die verschiedensten Stellungen an, geberdete sich mit einem Wort durchaus wie ein Alter. Aber es war auch als ein merkwürdig ausgebildetes und auffallend großes Thier zur Welt gekommen. Noch am Tage seiner Geburt gelang es uns, den kleinen, bereits wehrhaften Gesellen zu wiegen und zu messen: das Gewicht betrug 8,75 Kilogr., die Länge 85 Centim.

Es war im höchsten Grade anziehend, die beiden Thiere zu beobachten. Die Alte schien sichtlich erfreut über ihren Sprößling zu sein und offenbarte in jeder Hinsicht die größte Zärtlichkeit, wogegen das Junge, altklug, seine Mutter zu verstehen schien. Bereits in den ersten Tagen spielte diese in täppischer Weise mit ihm, zuerst im Wasser, später auch auf dem Lande. Beide rutschten mehrmals auf das Land hinauf; die Alte lud dazu das Junge durch ein heiseres Gebrüll ein oder berührte es sanft mit ihren Vorderflossen. Beim Spielen wurde die gegenseitige Anhänglichkeit jedermann ersichtlich. Von Zeit zu Zeit tauchten beide Köpfe im Wasser auf, dicht neben einander; dann berührten sie sich mit den Schnauzen, als wollten sie sich küssen. Die Alte ließ das Junge stets vorausschwimmen und folgte ihm bei jeder Bewegung nach, trieb es auch wohl ab und zu durch sanfte Schläge nach der von ihr beabsichtigten Richtung hin. Nur wenn es auf das Land gehen sollte, gab sie den zu nehmenden Weg an. Schon abends saugte das Junge unter hörbarem Schmatzen kräftig an der Mutter, welche sich zu diesem Ende auf die Seite legte und durch Knurren den Säugling herbeirief. Später kam es, sechs- bis zehnmal täglich, zu der Alten gekrochen, um sich Nahrung zu erbitten. Im Wasser saugte es nie; wenigstens habe ich es nicht gesehen.

Ueberraschend schnell nahm das Junge an Größe und Umfang zu; auch seine Bewegungen wurden mit jedem Tage freier und kühner, seine Theilnahme und Verständnis für die Umgebung größer. Ungefähr acht Tage nach der Geburt nahm es auf dem Lande alle Seehundsstellungen an: die behagliche faule Lage auf den Seiten und auf dem Rücken, die gekrümmte, wobei es die Hinterflossen gefaltet hoch emporhob und mit ihnen spielte, und ähnliche mehr. In der dritten Woche seines Alters war es vollkommen zum Seehunde geworden. Dem Wärter gegenüber zeigte es sich scheu und ängstlich, und so gelang es mir erst in der sechsten Woche seines Lebens, es zum zweitenmal auf die Wage zu bringen. Um diese Zeit hatte es gerade das doppelte seines Gewichts erlangt, ungeachtet es bis dahin nur gesäugt und noch keine Mischkost zu sich genommen hatte.

Zu meinem großen Bedauern verlor ich das muntere Thierchen in der achten Woche seines Lebens. Es war unmöglich, es an Fischkost zu gewöhnen, und der Alten ging nach und nach die Milch aus. Zwar versuchte sich jenes an den ihm vorgeworfenen Fischen; doch schien ihm die Nahrung schlecht zu bekommen. Es magerte mehr und mehr ab und lag eines Morgens todt auf seinem Ruheplatze.

Im hohen Norden verlieren die jungen Seehunde das dichte Haarkleid, mit welchem sie geboren werden, später als im Süden, und sind deshalb anfänglich außer Stande, zu schwimmen oder mindestens zu tauchen. Dies dürfte der Grund sein, daß, nach übereinstimmenden Beobachtungen die alten Weibchen hier, nach Art der Ohrenrobben, wochenlang am Lande bei ihren Jungen verweilen, und diese erst nach und nach an das Wasser gewöhnt, beziehentlich zum Schwimmen angelernt werden. Zu diesem Behufe führen sie die Alten zunächst in kleine und schmale Teiche zwischen dem Eise und erst später, nachdem sie hier heimisch geworden sind und ihr Kleid abgeworfen haben, in das hohe Meer. Bei ihrem raschen Wachsthume haben sie um diese Zeit schon eine beträchtliche Größe und die Fähigkeit erlangt, ihre Nahrung selbst zu erbeuten. Sie befassen sich nunmehr, anfänglich immer noch unter Leitung der Mutter, mit dem Fange der verschiedenen Thiere, welche ihnen zur Nahrung dienen, und nehmen binnen kürzester Frist gänzlich die Lebensweise alter Robben an.

Höchst wahrscheinlich fressen die jungen Seehunde anfänglich Fische nicht, sondern nähren sich ausschließlich von Krebs- und anderen niederen Seethieren, namentlich auch verschiedenen Muscheln, welche die alten ebenfalls nicht verschmähen. Nach Browns Untersuchungen leben in den grönländischen Gewässern fast alle dort vorkommenden Seehunde je nach der Jahreszeit von sehr verschiedenen Seethieren, indem sie sich einfach diejenigen Monate zu nutze machen, in denen die eine oder andere Art ihrer Beute in größerer Menge sich zeigt. Während der Sommermonate bilden allerlei Krebsarten, welche jetzt die nördlichen Meere mit ihrer Menge erfüllen, insbesondere die überaus häufigen, vielartigen Garneelen, die bevorzugte Nahrung der Seehunde, wogegen diese zu anderen Zeiten fast ebenso ausschließlich auf Fische jagen. Wie man am besten aus ihren Kothhaufen erkennt, verzehren einzelne Robbenarten jederzeit nebenbei weichschalige Muscheln. Unter den Fischen wählen sie sich mit einer gewissen Leckerhaftigkeit, welche ihrem Geschmacks zur Ehre gereicht, möglichst diejenigen Arten aus, welche auch wir als vortreffliche Speisefische ansehen, insbesondere also Lachse, Dorsche, Häringe und verschiedenartige Schollen, verschmähen dagegen alle Fischarten, welche reich an Gräten sind. Nothgedrungen fressen sie, wie unsere Gefangenen beweisen, auch Flußfische, halten sich aber, wenn man ihnen ausschließlich solche reicht, immer nur kurze Zeit in Gefangenschaft, während sie, wenn sie mit Seefischen gefüttert werden, viele Jahre lang ausdauern. Eine Folge ihrer Fischnahrung ist, daß sie von Eingeweidewürmern arg heimgesucht werden und an den von diesen Schmarotzern herrührenden Zerstörungen ihrer Eingeweide nicht allzu selten sterben. Nach Browns Beobachtungen nehmen sie im Meere dann und wann auch einen schwimmenden Vogel weg; nach meinen Erfahrungen thun sie dies in Gefangenschaft nicht, weisen sogar das Fleisch abgehäuteter Vögel mit demselben Widerwillen von sich wie das unserer Haussäugethiere, weshalb es sehr schwer hält, sie an solches zu gewöhnen. Wie alle Fischfresser bedürfen sie eine erstaunliche Menge von Nahrung, wenn sie erwachsen sind, mindestens fünf Kilogramm Fische täglich, zeigen sich aber auch dann noch immer hungrig oder doch geneigt, sofort nach gehaltener Mahlzeit annähernd dieselbe Menge von Futter zu verschlingen.

Für die nordischen Völkerschaften sind die Seehunde die wichtigsten aller Thiere. Dem Grönländer ermöglichen die Robben das Leben; er nützt jeden Theil ihres Leibes. Jedoch auch wir Europäer wissen das glatte, schöne, wasserdichte Fell wohl zu schätzen und den Thran, ja selbst das Fleisch zu würdigen. Kein Wunder daher, daß die Seehunde eigentlich in allen Meeren aufs eifrigste verfolgt werden. Man verfährt dabei in der abscheulichsten Weise; denn man führt ohne Erbarmen, ohne Schonung einen unnöthig grausamen Vernichtungskampf gegen die Thiere. Die Robbenjagd ist und bleibt eine gemeine Schlächterei, namentlich wenn sie von den gesitteten Europäern ausgeübt wird; denn die rohesten Völkerschaften des Nordens zeigen sich bei ihr viel menschlicher als jene. Jagd und Fang der Seehunde sind meist dasselbe; das Feuergewehr wenigstens wird selten, auf hoher See gar nicht angewandt, weil der getödtete Seehund untergeht wie Blei. Anders ist es an bestimmten Lieblingsplätzen der Thiere am Strande. An der Ostküste der Insel Rügen befindet sich, wie Schilling erzählt, mehrere hundert Schritte von der äußersten Spitze des hohen Vorlandes ein Haufen Granitblöcke, welcher bei gewöhnlichem Wasserstande mehr als einen Meter über den Wasserspiegel emporragt. Auf diesem Riffe liegen oft vierzig bis fünfzig Seehunde, sind aber gewitzigt genug, um ein Boot nicht an sich herankommen zu lassen.

»Einer meiner Freunde«, erzählt Schilling, »welcher mir Gelegenheit verschaffen wollte, diese Thiere näher beobachten und zugleich jagen zu können, ließ auf jenem Riffe eine Tonne befestigen und dieselbe so stellen, daß ein Mann darin sitzen konnte. Nach Verlauf von acht Tagen hatte man Gewißheit erlangt, daß die Seehunde sich nicht mehr vor dem Anblicke der ausgesetzten Tonne scheuten und wie zuvor das Riff besuchten. Nun segelten wir, mit hinreichenden Lebensmitteln auf acht Tage versehen, nach der unbewohnten Küste, erbauten uns dort eine Hütte und fuhren von hier aus nach dem Riffe hinüber. Einer von uns Jägern saß beständig in der Tonne verborgen, der andere hielt sich inzwischen am Strande auf. Das Boot wurde immer weit entfernt. Der Anstand war höchst anziehend, aber auch sehr eigenthümlich. Man kam sich in dem kleinen Raume des engen Fasses unendlich verlassen vor und hörte mit unheimlichen Gefühlen die Wogen der See rings um sich herum branden. Ich bedurfte einiger Zeit, um die nothwendige Ruhe wiederzufinden. Dann aber traten neue, nie gesehene Erscheinungen vor meine Augen. In einer Entfernung von ungefähr vierhundert Schritten tauchte aus dem Meere ein Seehund nach dem anderen mit dem Kopfe über die Oberfläche auf. Ihre Anzahl wuchs von Minute zu Minute, und alle nahmen die Richtung nach meinem Riffe. Anfangs befürchtete ich, daß sie beim Näherkommen vor meinem aus der Tonne hervorragenden Kopfe sich scheuen und unsere Anstrengungen zunichtmachen würden, und meine Furcht wuchs, als sie fast alle vor dem Steinhaufen senkrecht im Wasser sich emporstellten und mit ausgestrecktem Halse das Riff, die darauf befindliche Tonne und mich mit großer Neugier zu betrachten schienen. Doch wurde ich wegen meiner Befürchtung beruhigt, als ich bemerkte, daß sie bei ihrer beabsichtigten Landung gegenseitig sich drängten und bissen und besonders die größeren sich anstrengten, so schnell wie möglich auf das nahe Riff zu gelangen. Auch unter ihnen schien das Recht des Stärkeren zu herrschen; denn die größeren bissen und stießen die kleineren, welche früher auf die flachen, bequemeren Steine gelangt waren, herunter, um letztere selbst in Besitz zu nehmen. Unter abscheulichem Gebrüll und Geblöke nahm die Gesellschaft nach und nach die vorderen größeren Granitblöcke ein. Immer neue Ankömmlinge krochen noch aus dem Wasser heraus, wurden jedoch von den ersteren, welche sich bereits gelagert, nicht vorbeigelassen und mußten suchen, seitwärts vom Riffe das Feste zu gewinnen. Deshalb suchten sich einige in unmittelbarer Nähe meiner Tonne ein Lager.

»Die Lage, in welcher ich mich befand, war äußerst sonderbar. Ich war gezwungen, mich ruhig und still, wie eine Bildsäule, zu verhalten, wenn ich mich meiner außergewöhnlichen Umgebung nicht verrathen wollte. Das Schauspiel war mir aber auch so neu und so großartig, daß ich nicht im Stande gewesen wäre, mein bereits angelegtes Gewehr auf ein ganz sicheres Ziel zu richten. Das Tosen des bewegten Meeres, das vielstimmige Gebrüll der Thiere betäubte das Ohr, die große Anzahl der in unruhigen, höchst eigenthümlichen Bewegungen begriffenen größeren und kleineren Seehunde erfüllten das Auge mit Staunen. Wie von einem Zauber erfaßt ließ mich ein wundersames Gefühl lange zu keinem Entschlusse kommen, und zwar um so weniger, da mir zu viel daran lag, diese außerordentliche Naturerscheinung in solcher Nähe beobachten zu können, als daß ich sie durch voreiliges Schießen mir selbst hätte rauben mögen. Endlich, nach langer Zeit solches eigenen und sicherlich seltenen Genusses der Beobachtung, kam mir das Bedenken, daß mein Freund, welcher am gegenseitigen Ufer die Anwesenheit der Seehunde durch sein Fernrohr wahrnehmen mußte, ein Nothzeichen geben und so die ganze Gesellschaft verscheuchen könne, aus Besorgnis, daß mir ein Unfall begegne, so daß ich daran denken mußte, meinen Anstand zu beenden. Die mich umgebenden Thiere waren zum Theil auch zu einiger Ruhe gekommen und außer dem fortdauernden Gebrüll fanden nur von einzelnen noch gegenseitige Angriffe statt, – ob aus Feindschaft oder Zärtlichkeit, vermochte ich nicht zu bestimmen. Da ersah ich mir einen der größten Seehunde, welche vor mir auf einem mächtigen Granitblocke in der behaglichsten Ruhe dahingestreckt lagen, zu meinem Ziele, und der gut gerichtete Schuß auf die Seite seines Kopfes traf mein Wild so sicher und tödtlich, daß das Kind des Meeres keine Kraft mehr besaß, von seinem Lager sich herabzuschwingen. Den zweiten Schuß empfing sein Nachbar, welcher ebenfalls nach wenigen Zuckungen leblos auf seinem Stein liegen blieb.

»Die übrigen Seehunde geriethen erst nach dem zweiten Schusse in eine allgemeine, hastige Bewegung und glitten hierauf mit großer Behendigkeit in das nahe Wasser: der erste Knall schien sie nur in Erstaunen gesetzt zu haben. Während das herbeigerufene Boot sich aufmachte, um mich und meine Beute abzuholen, hatte ich Zeit, Betrachtungen über das Betragen der geflüchteten Seehunde anzustellen. Sie setzten ihre Flucht nicht eben weit fort, sondern kamen in einer Entfernung von wenigen hundert Schritten oftmals über der Oberfläche zum Vorscheine, näherten sich dem Riffe sogar, so daß es schien, als ob sie dort wieder landen wollten. Die endliche Annäherung des Fahrzeuges verscheuchte sie jedoch und sie zogen sich weiter in die See hinaus. Nunmehr nahm mein Freund den Sitz auf dem Riffe ein, und ich segelte mit dem Boote und den beiden erlegten Thieren nach unserem Verstecke hinüber. Etwa zwei Stunden verflossen, ehe die Seehunde wieder erschienen. Zu meiner Freude bemerkte ich nach Ablauf dieser Zeit mit meinem Fernrohre, daß sie in ziemlicher Anzahl dem Riffe sich näherten und einzelne bereits Besitz von den äußersten Steinen genommen hatten. Nicht viel später geschahen rasch auf einander zwei Schüsse und wir erhielten das Zeichen, welches uns hinüber forderte. Als wir ankamen, sahen wir einen der größten Seehunde auf einem Steinblocke todt hingestreckt. Einem zweiten gleichfalls getroffenen war es gelungen, in das Wasser zu entkommen; wir fanden ihn jedoch am anderen Morgen todt am gegenüberliegenden Strande.«

Manchmal gelingt es, laut Schilling, auch vom Schiffe aus nach Seehunden zu feuern, wenn man in einem kleinen Boote mit halbem Winde lautlos an die auf Steinen schlafenden Thiere heransegelt. Bei anhaltendem Frostwetter ist die Jagd auf dem Eise zuweilen ergibig, niemals aber zuverlässig und stets gefährlich. Wenn auch die Strömungen der Ostsee zugefroren sind, halten die Seehunde hier künstliche Löcher im Eise offen, um durch dieselben mit der äußeren Luft in Verbindung zu bleiben und durch sie hindurch auf das Eis zu kriechen und dort zu schlafen. Jeder Seehund bildet sich gewöhnlich eine solche Oeffnung, manchmal aber auch einige zu seinem alleinigen Gebrauche. An diese Wuhnen schleicht man nachts mit Filzschuhen heran, um das Geräusch der Schritte zu dämpfen, muß aber sorgfältig auf Wind und Wetter achten und stets auf seiner Hut sein.

An der schwedischen Ostseeküste wird die Jagd regelmäßiger und häufiger, gewöhnlich aber nur mit der Harpune, seltener mit Kugelbüchsen betrieben. Von letzteren gebraucht man, wenn man sie anwendet, zwei Arten, die eine sehr kleinmündig und eine andere, welche sehr große, schwere Kugeln auf weite Entfernungen schießt. Einzelne schwedische Seejäger richten sich Hunde ab, welche auf dem Eise die Robben aufspüren und sie so lange beschäftigen, bis ihre Herren herbeikommen. Auf den Färöerinseln jagt man hauptsächlich während der Zeit, in welcher die Seehunde mit ihren Jungen auf dem Lande verweilen. Man nennt die Orte, an denen die Thiere gebären, den Later und die Jagdmonate dem entsprechend die Laterzeit. Solch eine Jagd beschreibt Graba. »Als wir in die Bucht kamen, wurden wir sogleich von unzähligen Seehunden umringt, welche uns mit neugierig emporgereckten Köpfen anstarrten. Kein Schuß fiel, damit die auf den Klippen schlafenden nicht geweckt würden. Wir stiegen aus und schlichen uns einem Klumpen von Seehunden an, in dem man nicht unterscheiden konnte, wo Kopf oder Schwanz der einzelnen Thiere sei. Sobald es knallte, wälzte sich die glitzernde Masse in die See. Nun bestiegen wir unsere Fahrzeuge wieder und fuhren langsam in die Bucht hinein. Die ganze Schar der Seehunde, bestimmt über fünfzig an der Zahl, folgte uns, voller Neugier, zu sehen, was in dem Boote vorgehe. Bald tauchten sie unter, bald auf; kam einer zufällig ganz dicht bei dem Boote auf, und man erhob das Gewehr zum Schusse, so beeilte er sich mit großem Geplätscher, wieder unter die Oberfläche des Wassers zu kommen. Sobald ein Schuß fiel, verschwanden alle Köpfe, kamen aber sogleich wieder dicht bei uns empor. Es wurden alte, zweijährige und einjährige Meerhunde erlegt.

»Nach Beobachtungen von Alters her darf man nie über die Hälfte der auf dem Later befindlichen Thiere, besonders aber nicht alle Männchen, erschlagen. Sind drei Männchen auf dem Later, so kann man den größten und kleinsten tödten; den, welcher in der Mitte steht, muß man am Leben lassen. Von den Weibchen, »Apner« genannt, erlegt man die fettesten; neugeborene Junge und deren Mütter bleiben am Leben. In den Latern, wo man eine Laterne braucht, blendet und verwirrt der unvermuthete Anblick des Lichtes die Seehunde, in den Latern hingegen, deren Oeffnungen das Tageslicht nicht gänzlich verdecken, sehen die Seehunde besser als die Leute, und dann hört man bei der Ankunft des Bootes ein starkes Brüllen und Brummen. Der größte Brimmil (wahrscheinlich Brummer), welcher deswegen auch Latu-Verjar (Vertheidiger des Later) genannt wird, erhebt sich sogleich, will den Leuten den Eingang verwehren und springt vor ihnen mit geöffnetem Rachen auf den Klippen vor- und rückwärts. Da der Seehund höher steht und den ersten Mann überragt, so glückt es diesem selten, ihn zu erschlagen, falls er nicht zurückspringt und jenem zur Seite oder in den Rücken kommt. Das richtigste ist, wenn der Vordermann dem Seehunde die erhobene Keule entgegenhält, sollte dieser ihm auch die Vordertatzen auf die Schultern legen; währenddessen achtet der Latu-Verjar nicht auf den Hintermann, welcher ihm den Schlag gibt. Kann der Seehund den Schlag mit dem Maule auffangen, so ist kein Mensch so stark, ihm die Keule zu entreißen oder zu entwinden. Wird der Latu-Verjar mehrere Male getroffen und entkommt dennoch, so verläßt er diesen Later und begibt sich nach anderen Höhlen, welches die Ursache sein soll, daß so viele Later jetzt verlassen sind. Handfeste Leute sagen, daß sie ebenso gern gegen einen erbosten Stier angehen wollen wie gegen einen Latu-Verjar, besonders, wenn der zweite Mann dem ersten nicht schnell genug folgen kann. Mittelgroße Seehunde scheinen Nebenbuhler des Latu-Verjar zu sein, welche, wenn sie geschont werden, den Later bestimmt wieder besuchen, ja sogar fremde Weibchen mit sich bringen. Ist das Junge so groß, daß die Mutter es bei dem Lärme, welchen die Ankunft des Bootes verursacht, in die See stoßen kann, so thut sie es und sucht mit ihm zu entkommen. Ist dies nicht der Fall, so bleibt sie bei dem Jungen oder kehrt doch gleich zu demselben zurück, falls sie es auch im ersten Augenblicke verlassen haben sollte, so daß man die Jungen befühlen kann, ob sie fett sind, ohne daß sie von der Stelle wiche, es sei denn, daß man sie durch Geschrei und Lärm wegschrecke.«

Unter allen Völkern scheinen die Grönländer diejenigen zu sein, welche nicht nur am geschicktesten Seehunde zu jagen verstehen, sondern ihre Beute auch am mannigfaltigsten zu verwenden wissen. »Die Grönländer«, sagt Fabricius, »sind große Meister darin, die Ruder leicht und nett zu gebrauchen, so daß man kaum einen Laut davon hört. Wenn nun ein Seehund auftaucht, so gibt man auf sein Gebaren Acht, um daraus auf die Art, ihn anzugreifen, zu schließen. Ist er sicher, so strebt man aus aller Macht danach, so nahe wie möglich zu kommen, um nicht fehl zu werfen. Das einzige, was hierbei zu beachten, ist, daß weder die Bewegung des Ruders, noch das Fortschießen des Bootes bedeutenden Lärm verursachen; denn dies würde den Seehund in seiner Ruhe stören. Indessen gehört hierzu nicht wenig Behendigkeit und Uebung, theils durch lange und tiefe Ruderschläge, theils auch indem man das Boot mit dem Körper selbst fortbewegt, und viele sind hierin so ausgelernt, daß sie den Seehund an die Seite des Bootes bekommen können, ohne daß er es merkt. Ist er dagegen einer von den vorsichtigen, welcher sich umsieht, so verursacht es größere Schwierigkeiten; doch verliert man nicht alle Hoffnungen, sondern gibt Acht, wenn er untertaucht, und eilt dann vorwärts. Wenn der Kopf dagegen über dem Wasser ist, hält man sich stille und bückt sich nieder oder legt sich aufs Boot zurück, um für etwas todtes, auf dem Wasser treibendes gehalten zu werden. Plätschert der Seehund im Wasser, und befindet er sich bei seinem Spiele in Verwirrung, in welcher er zuweilen den Fänger ansieht, so pfeift dieser mit dem Munde, um ihn noch sicherer zu machen. Sollte er gleichwohl untertauchen, ehe man ihn in Wurfweite hatte, so gibt man Acht darauf, wohin er seinen Lauf richtet, verändert in etwas den Ort und sieht sich beständig nach der Stelle um, wo er wieder aufkommt, und so fort; denn es würde zu weitläufig sein, hier alles zu beschreiben. Wenn man dann endlich in rechte Nähe gekommen ist, wirft man den Harpunstock, an welchem früher eine Harpune befestigt worden, nach ihm hin, und die Leine, welche sonst auf dem Kabakstuhl aufgewunden lag, folgt mit. Da die Harpune Widerhaken hat, so zeigt es sich gleich, ob der Seehund getroffen ist oder nicht; denn dieser kann im ersten Falle nicht leicht davon kommen, sondern muß mehr und mehr von dem Seile ausziehen. Hier ist nun keine Zeit zu verlieren; der Fänger muß im Gegentheile, wenn er den Seehund getroffen sieht, sogleich die Blase aus dem Boote werfen; denn dieses würde sonst, wenn die Leine abgelaufen wäre, von dem Seehunde mit Gewalt angezogen und leicht umgeworfen werden können. Dies sind die beiden Ursachen, warum oft ein Grönländer sein Leben verlieren muß; denn schleppt der Seehund ihn erst mit sich fort, und ist kein anderer Fänger in der Nähe, welcher ihm zu Hülfe kommen kann, so ist selten Rettung für ihn. Wird er aber hingegen die Blase gut los, so ist die größte Gefahr vorbei. Doch trifft man zuweilen einen Seehund an, welcher so muthig ist, daß er sich gegen das dünne, aus Fellen gemachte Boot wendet und ein Loch hinein beißt, wodurch der Fänger in Gefahr geräth, zu sinken. Man kann dies daher in vieler Hinsicht einen gefährlichen Fang nennen, zu welchem sich auch viele Grönländer nicht ohne Bedenklichkeit erdreisten. Schleppt der getroffene Seehund die Blase, welche er selten unter das Wasser zu ziehen vermag, mit sich fort, so gibt man Acht, wohin sich die Blase wendet, folgt dahin nach und sucht den Seehund mit Lanzen vollends zu tödten; denn die Lanzen haben keine Widerhaken, sondern gleiten aus der Wunde aus und schwimmen auf dem Wasser, so oft man sie auf den Seehund wirft. Durch diese häufigen Wunden und durch das Fortschleppen der großen, mit Luft gefüllten Blase wird er abgemattet. Wenn man ihm dann endlich ganz nahe kommt, gibt man ihm den letzten, tödtlichen Schlag mit der geballten Faust über die Nase, wodurch er betäubt wird, sticht ihn, wenn es nöthig sein sollte, auch wohl mit dem Fangmesser todt. Nun teiankert man ihn, um ihn nach Hause zu schleppen. Erst verstopft man alle Wunden mit Holzpfröpfchen, damit das Blut nicht verloren gehen soll; sodann bläst man ihm Luft zwischen Haut und Fleisch, damit er desto besser oben schwimmt. Ist der Seehund nur klein, so legt man ihn hinten aufs Boot, nachdem man ihn ungefähr in der Gegend des Nabels mit einer kleinen Blase versehen hat, an der er oben schwimmen muß, wenn er etwa herabfallen sollte. Ist er aber groß, so muß man ihn im Wasser an der Seite des Bootes herschleppen lassen und eine so große Blase an ihm befestigt haben, daß man ihn ohne Gefahr von sich lassen könnte, wenn sich etwa noch ein Seehund zeigen sollte. Fängt man mehrere, so werden diese an die vorigen befestigt, und ein glücklicher Fänger kann vier bis fünf Seehunde auf einmal nach Hause schleppen.«

Alle Seehunde sind ungemein zählebig und bleiben nur dann auf dem Platze liegen, wenn eine Kugel in das Innere des Gehirnes eindringt oder das Herz trifft. Ein Schlag auf die Nase betäubt sie zwar, tödtet sie jedoch nicht, und es ist deshalb bei allen noch nicht gänzlich verthierten Robbenschlägern üblich, ihnen, nachdem man sie ihres Felles und der Fettschicht beraubt hat, noch mehrere Male hinter einander das Messer in das Herz zu stoßen, um sich von ihrem Tode zu vergewissern. Wie Brown bemerkt, hat man mehrmals erfahren müssen, daß abgehäutete und ins Meer geworfene Seehunde hier noch Schwimmbewegungen ausführten, und obschon diese wohl nur eine Folge der letzten Muskelzuckungen waren, infolge dessen es sich doch zur Regel gemacht, in der angegebenen Weise zu verfahren.

Außer dem Menschen haben die Seehunde einen schrecklichen Feind in dem Butskopf ( Orcinus orca), welchen die Grönländer und Normannen »Herr der Seehunde« nennen. Vor diesem Wale sieht man alle kleineren Robben in höchster Angst sich flüchten. Gejagt von dem gefräßigen Ungeheuer, springen sie in rasch sich folgenden Sätzen hoch über das Wasser empor, wenden alle Schwimm- und Taucherkünste an, versuchen, kleine Meerengen und seichte Stellen zu gewinnen, eilen auf das Land, überwinden in ihrer Todesnoth selbst die Furcht vor dem Menschen, schwimmen und kriechen sogar, demüthig wie Hunde, geraden Weges auf Robbenjäger zu, als hofften sie bei diesen ihren schonungslosen Feinden Schutz zu finden vor ihrem schonungslosesten Vertilger. Erreicht sie der ebenso gefräßige wie blutgierige Delfin, so sind sie, wie weiter unten gezeigt werden wird, rettungslos verloren. Auch der Eisbär verfolgt sie unablässig und weiß sich ihrer, wie wir schon oben sahen, recht geschickt zu bemächtigen. Jungen Seehunden werden auch wohl große Raubfische gefährlich.

Die nordischen Völkerschaften verbrauchen den ganzen Seehund, nicht bloß Thran und Fell, wie wir, und außerdem noch das Fleisch, wie die Schweden und Norweger. Die Gedärme werden gegessen oder, nachdem sie vorher höchst mühselig gereinigt und geglättet worden sind, zu Fenstern, Kleidern und Vorhängen verbraucht. Besonders hoch schätzt man ein aus denselben zusammengeflicktes Obergewand, den Kapisad oder Darmpelz der Grönländer, weil er das Wasser nicht durchläßt. Das mit Seewasser vermischte Blut wird gekocht und als Suppe oder, nachdem man es frieren ließ, als Leckerei genossen, auch nach dem Kochen in runde Kugeln geformt, an der Sonne getrocknet und für Zeiten der Noth aufbewahrt. Die Rippen dienen als Spreithölzer für die Felle oder werden zu Nägeln verarbeitet; die Schulterblätter gebraucht man als Spaten; aus den Sehnen verfertigt man Zwirn etc. Fell, Thran und Fleisch bilden jedoch auch für die Grönländer den Hauptgewinn, welchen die Seehundsjagd abwirft. Die Felle stehen, weil sie zu Kleidungsstücken, insbesondere zu Frauenhosen verwendet werden, im hohen Norden in so großem Werthe, daß man, laut Brown, einer jungen Grönländerin kein angenehmeres Geschenk als ein Seehundsfell verehren kann. »Ebenso wie der europäische Pyramus seiner Thisbe Juwelen und Schmucksachen bietet, bringt der nicht minder zärtliche Pingatock in Grönland der Geliebten die Früchte seiner Jagd in dem eisumstarrten Fjord in Gestalt eines Seehundes dar, welcher auch in den dänischen Niederlassungen mit drei bis vier Rigsdalern oder sieben bis neun Mark unseres Geldes bezahlt wird. Der hauptsächlichste Grund, welcher segel- und ruderkundige Grönländerinnen bewog, mit Admiral Grääh die denkwürdige Reise längs der östlichen Küste von Grönland zn unternehmen, war die Hoffnung, einige Seehundsfelle aus den höchsten Breiten zu gewinnen.« Selbst unter den Fischern der Orkneyinseln hat ein solches Fell, welches hauptsächlich zu Westen verwendet wird, seinen Werth. Das Fleisch, seiner dunklen Färbung und seines wilden Geschmackes halber dem deutschen Gaumen nicht behagend, gilt schon unter den Schweden als schmackhaft und wird von allen nordischen Völkerschaften ebenso gern gegessen wie das ihrer wenigen Hausthiere, also dem Fischfleische entschieden vorgezogen. Nur die Leber verschmäht man hier und da, weil man ihr giftige Eigenschaften zuschreibt, welche sie in Wirklichkeit nicht besitzt. Aus dem Specke endlich kocht man einen sehr guten, leichtflüssigen Thran, welcher zuweilen mehr einbringt als Fell und Fleisch zusammengenommen. Nach Nilson lieferte ein zwischen Malmoe und Skanör in Schweden erlegter Seehund neunzig schwedische Potts Thran im Werthe von siebenundsechzig schwedischen Thalern oder achtzig Mark unseres Geldes: ein Ertrag, welcher die eifrige Verfolgung des Thieres sehr erklärlich macht.

Seehund

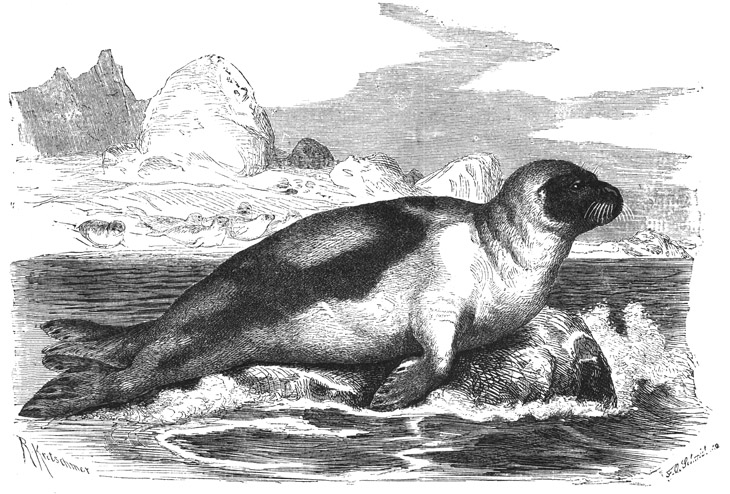

Die Robbe, deren Lebensbild dem vorstehenden zur Grundlage gedient hat, ist der Seehund der Deutschen und Engländer, das »Seekalb« der Briten und Franzosen, von den Schotten »Selkin«, »Selach« und »Tangfisch«, in Schweden »Kubbsäl«, »Algar«, »Laggar« und »Skältokar«, in Dänemark und Norwegen »Kobbe«, in Finnland »Hylje«, in Lappland »Nuorjo«, in Grönland »Kassigiak«, von den Eskimos endlich »Tupalo« genannt ( Phoca vitulina , Ph. communis, canina, variegata, littorea, Linnei, Calocephalus vitulinus), Vertreter der gleichnamigen Sippe ( Phoca) oder der Untersippe der Meerhunde ( Calocephalus), ein weit über die nördlichen Meere verbreitetes und auch in unseren deutschen Gewässern häufiges Thier. Die Merkmale der von ihm vertretenen Gruppe liegen zunächst in dem Gebisse, welches aus drei Schneidezähnen im Ober-, zwei im Unter-, je einem Eckzahne und fünf Backenzähnen in jedem Kiefer besteht und sich dadurch von dem anderer Sippen unterscheidet, daß die ersten Backenzähne einwurzelig, die übrigen zweiwurzelig und alle mit drei bis vier in einer Reihe stehenden Zacken versehen sind, sodann aber auch in dem eiförmigen Schädel, der kahlen, zwischen den Nasenlöchern tiefgefurchten Schnauzenspitze, der langen Handwurzel und den fast gleich langen, nach innen wenig kürzer werdenden Fingern mit wohl entwickelten Krallen, den behaarten Schwimmhäuten und der spärlichen Unterwolle. Die Länge des erwachsenen Thieres, von der Schnauze bis zur Schwauzspitze gemessen, schwankt zwischen 1,6 und 1,9 Meter, und zwar pflegen die Weibchen auffallenderweise größer zu sein als die Männchen. Der Kopf ist eirund, die Schnauze kurz, das Auge groß, dunkel und von klugem Ausdrucke, das Ohr einzig und allein durch eine kleine dreieckige Erhöhung angezeigt, die mit steifen, etwas gewellten Schnurrborsten besetzte Oberlippe dick, aber sehr beweglich, der Hals kurz und dick, der Körper von der Schultergegend an bis zum Schwanze fast gleichförmig verschmächtigt, der Vorderfuß sehr kurz, der Hinterfuß breit und wohl entwickelt, der Schwanz wie immer ein kurzer Stummel. Das Haarkleid besteht aus steifen und glänzenden Grannenhaaren, welche eine sehr spärliche Unterwolle bedecken; seine allgemeine Färbung ist ein gelbliches Grau; die Zeichnung wird gebildet durch unregelmäßige, aber über die ganze Oberseite vertheilte, bräunliche bis schwarze, auf dem Kopfe kleine rundliche und dicht stehende, auf dem Rücken verhältnismäßig große, mehr eckige und spärlicher anftretende Flecken.

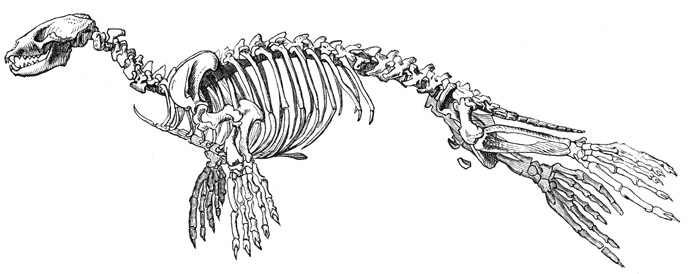

Geripp des Seehundes. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Der Seehund verbreitet sich über alle nördlichen Theile des Atlantischen Weltmeeres, einschließlich des ganzen Eismeeres. Vom Mittelmeere an, in welches er durch die Straße von Gibraltar zuweilen eindringt, bewohnt er alle Atlantischen Küsten Europas, Westspanien und Frankreich, Belgien, Holland, Deutschland, Großbritannien, Skandinavien und Island, ebenso die Ostsee, findet sich im Bottnischen und Finnischen Meerbusen kaum minder häufig als im Sunde und in den Belten, kommt noch im Weißen Meere, nach einzelnen Angaben sogar an der Küste von Nordsibirien vor, ist bestimmt auf Spitzbergen, an beiden Küsten Grönlands, in der Davisstraße, Bassins- und Hudsonsbai beobachtet worden und wandert längs der nordamerikanischen Ostküste oft ziemlich weit nach Süden hinab, keineswegs selten den Meerbusen von Mejiko, in einzelnen Fällen sogar die Nordküste Südamerikas besuchend. Vom Meere aus steigt er zuweilen meilenweit in Flüssen empor und wird daher oft tief im Inneren des Landes angetroffen. Im Süden seines Verbreitungsgebietes unternimmt er wahrscheinlich nur kurze Streifzüge, im Norden dagegen, wenn auch vielleicht nicht regelmäßig, ausgedehnte Wanderungen von einem Meerestheile zum anderen.

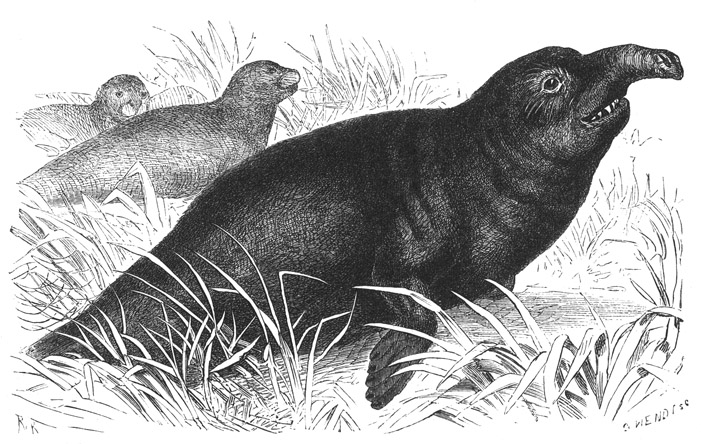

Von den Meerhunden unterscheidet sich die Sattelrobbe zwar nicht durch das Gebiß, wohl aber durch den längeren und schmäleren Kopf mit flacherer Stirne und gestreckterer Schnauze sowie den Bau der Hand, welche kürzer als bei den Meerhunden ist und eine andere Zehenbildung zeigt, indem hier nicht die erste Zehe die längste ist, sondern die zweite alle übrigen überragt.

Sattelrobbe (Phoca groenlandica). 1/16 natürl. Größe.

Die Sattelrobbe, »Sattelrücken« oder »Harfenseehund« der Engländer, »Schwarzseite« der Norweger und Dänen, »Blaudruselur« der Isländer, »Atak« der Grönländer, »Kadolik« und »Neitke« der Eskimos ( Phoca groenlandica, Ph. oceanica, smilunaris, dorsata, lagura, albicanda, Muelleri, Desmarestii, Pilayi, Pagophilus groenlandicus, Calocephalus groenlandicus und oceanious), Vertreter der gleichnamigen Untersippe ( Pagophilus), erreicht kaum die Größe des Seehundes, da die Länge des Männchens nur in seltenen Fällen 1,9 Meter beträgt und gewöhnlich merklich hinter diesen Maßen zurückbleibt. Die Färbung des dichten, kurzen, groben, glatt anliegenden und glänzenden Felles, welchem die Unterwolle gänzlich fehlt, unterscheidet sich nicht allein je nach dem Geschlechts, sondern auch nach dem Alter. Beim alten Männchen ist ein bald lichteres, bald dunkleres lohfarbenes Grau, welches zuweilen in das Stroh- oder Ledergelbe, zuweilen in das Röthlichbraune übergeht, die vorherrschende Färbung der Oberseite, wogegen Brust und Bauch eine verschossene, rostigsilbergraue Färbung zeigen; hiervon heben sich das dunkelchokoladen- bis schwarzbraun gefärbte Vordergesicht, Stirne, Wangen und Schnauze in sich begreifend, und ebenso die mehr oder weniger scharf begrenzte und dunklere, länglich hufeisen- oder leierförmige Rückenzeichnung lebhaft ab. Diese Zeichnung, auf welche sich der englische und deutsche Name begründet, beginnt unterhalb des Nackens, schweift seitlich und rückwärts aus, zieht sich längs der Seite bis zu den Hinterschenkeln hinab und wendet sich hier wieder etwas nach innen, zwei Spitzen gegen einander kehrend. Bei einzelnen Stücken ist der Sattel bandartig schmal, bei anderen merklich verbreitert, bei einzelnen auch wohl in der Mitte durch ein mehr oder minder scharf ausgesprochenes Querband verbunden, bei anderen erscheint er eben nur angedeutet. Das kleinere Weibchen unterscheidet sich auch in der Färbung so erheblich vom Männchen, daß man es als besondere Art angesehen und beschrieben hat. Seine vorherrschende Färbung ist ein düsteres Gelblichweiß oder Strohgelb, welches auf dem Rücken bis zum Lohfarbenen dunkelt, aber bald mehr ins Röthliche, bald mehr ins Bläuliche und selbst ins Dunkelgraue spielt, und auf der Unterseite dieselbe Färbung wie beim Männchen zeigt; von der leierförmigen Rückenzeichnung bemerkt man nichts: höchstens finden sich an ihrer Stelle einzelne eiförmige dunkle Flecken in verschiedener Anzahl und Größe, welche von dem gelblich - oder röthlichbraunen Grunde sich abheben. Das schneeweiße Kleid der jungen Sattelrobben geht im Laufe mehrerer Jahre allmählich in das ihrer Eltern über.

Das Verbreitungsgebiet der Sattelrobbe beschränkt sich auf die höchsten Breitengrade des Nordens, reicht aber wahrscheinlich durch die Behringsstraße bis in das nördliche Stille Weltmeer hinüber. Einzelne Stücke sind zwar wiederholt an den Küsten Lapplands und Norwegens und selbst Großbritanniens beobachtet worden, immer aber als verschlagene anzusehen, da die südliche Grenze des Verbreitungsgebietes kaum diesseit des 67. Breitengrades angenommen werden darf. Von hier aus nach Norden hin trifft man sie überall im Eismeere an, je nach der Jahreszeit aber bald in diesem, bald in jenem Theile desselben in besonderer Häufigkeit. Im Gegensatze zum Seehunde meidet sie das feste Land und hält sich fast ausschließlich nur auf Eisblöcken auf. Hier sieht man sie oft in außerordentlicher Menge gelagert, zuweilen, so weit das bewaffnete Auge reicht, die Eisfelder bedeckend, hunderte neben hunderten, tausende neben tausenden; niemals aber begegnet man ihr weit entfernt vom Rande des Eises, vielmehr stets an den Rändern der krystallenen Decke, welche der Winter alljährlich über einen großen Theil ihres heimischen Meeres breitet. Während der Fortpflanzungszeit sucht sie mit Vorsicht dicke Eisschollen auf, um ihre in der ersten Jugend unbehülflichen Jungen nicht zu gefährden.

Mehr als die meisten Verwandten wird die Sattelrobbe durch die Wahl ihres Aufenthaltes zum Wandern gezwungen: mit dem im Sommer schmelzenden Eise zieht sie nach Norden, mit dem im Winter sich bildenden nach Süden; ebenso aber unternimmt sie auch Wanderungen in westlicher und östlicher Richtung. So verläßt sie die grönländischen Küsten zweimal im Laufe des Jahres, das erstemal im März, das zweitemal im Juli, wandert bis in die nördlichsten Theile der Davisstraße und erscheint im Mai wieder in sehr abgemagertem Zustande, treibt es wie zuvor, tritt eine neue Wanderung an und kehrt im September zurück, um den Winter an der grönländischen Küste zu verbringen. Die Frühlingswanderung entführt in der Regel sämmtliche Stücke, wogegen bei der Herbstwanderung einzelne von ihnen zurückzubleiben pflegen, ohne daß man dafür einen Grund anzugeben vermöchte. Wie weit hinauf nach Norden die wandernden Thiere sich wenden, weiß man nicht, ebensowenig als es bis jetzt hat gelingen wollen, die tieferen Ursachen der Wanderungen zu ergründen. Einzelne Schiffer haben sie mitten im Meere in zahlreichen Scharen dahinschwimmen sehen, eine ziemlich gerade Linie bildend, welche eilfertig in gleicher Richtung sich weiter bewegte, andere sie gänzlich unerwartet an Küstentheilen oder auf Eisfeldern getroffen, welche sie sonst nicht zu besuchen pflegen. Die Wanderungen ändern mannigfaltig ab, je nach der herrschenden Wärme der Jahreszeit, in welcher sie stattfinden, dürften also durch jene wenigstens theilweise bestimmt werden, ebenso wie das zeitweilige Auftreten gewisser Seethiere, welche ihnen zur Nahrung dienen, Einfluß ausüben mag. Für letzteres scheint zu sprechen, daß die Sattelrobben, wie schon bemerkt, das erstemal in außerordentlich magerem Zustande ankommen, wogegen sie beim zweiten Erscheinen im September feister sind als je: sie haben sich also offenbar in der Zwischenzeit reicher Beute erfreut und gemästet. Vielleicht hängen auch ihre Wanderungen mit der Fortpflanzungszeit zusammen. Die Geburt der Jungen fällt in die ersten Frühjahrsmonate, von der Mitte des März an bis zur Mitte des April, je nachdem der Winter milder oder strenger war. Um diese Zeit gerade sammeln sie sich auf einzelnen Eisfeldern zu jenen ungeheuren Scharen, welche selbst die an Massen gewöhnten Robbenschläger in Erstaunen versetzen. Nachdem die Weibchen passende Eisfelder ausgesucht haben, werden sie von den Männchen verlassen. Diese treiben sich anfänglich längs der Eisränder im Meere umher, kommen dem Beobachter aber bald aus dem Auge, weil sie allmählich von hier verschwinden und unbekannten Gegenden sich zuwenden. Um welche Zeit die Paarung stattfindet, scheint bis jetzt noch nicht mit Sicherheit festgestellt zu sein, obwohl die meisten Beobachter meinen, daß die Brunftzeit in den Monat Juli fällt, die Trächtigkeitsdauer demnach auf acht bis neun Monate angenommen werden darf. Für die Wahrscheinlichkeit dieser Berechnung spricht das erbärmliche Aussehen der Sattelrobben während gedachter Zeit; gleichwohl dürfte die Annahme, daß sie unmittelbar, nachdem die Weibchen geboren haben, mit diesen sich wieder paaren, nicht gänzlich ausgeschlossen sein. Nach Angabe Browns soll das Weibchen in der Regel ein, nicht selten aber zwei Junge, nach Versicherung erfahrener Robbenschläger zuweilen sogar deren drei zur Welt bringen; letzteres erscheint jedoch sehr unwahrscheinlich und wird sich, wenn überhaupt begründet, möglicherweise auf einen Beobachtungsfehler zurückführen und dadurch erklären lassen, daß ein und dasselbe Weibchen mehrere verwaiste Jungrobben bemutterte. Die Jungen werden ebenso wie die Verwandten in sehr entwickeltem Zustande geboren und sind die niedlichsten und hübschesten Mitglieder ihrer Familie. Ihr erstes weißes Jugendkleid wetteifert an Reinheit der Farbe mit dem fleckenlosen Schnee der höheren Breiten, nimmt aber bald eine wundervolle gelbliche Färbung an, welche ihm jedoch leider ebenfalls nicht lange bleibt. Wie so viele andere Seehunde sind die jungen Sattelrobben in den ersten Tagen ihres Lebens sehr hülflos und vollkommen unfähig, in das Wasser zu gehen, liegen deshalb saugend und schlafend auf dem schneebedeckten Packeise und genießen durch ihr Kleid denselben Schutz wie andere Schneethiere, indem sie den Augen ihrer Feinde entrückt werden. Ihre Mütter behandeln sie mit größter Zärtlichkeit, vertheidigen sie auch muthiger, als andere Robben es zu thun pflegen, gegen die Seehundsjäger, welche gerade derartige Junge eifrig verfolgen. Wenn nicht ein besonderes Unheil sie heimsucht, beispielsweise, wie es im Jahre l862 geschah, ein schwerer Sturm sie von den Eislagern herab in das Meer fegt, in welchem sie sich nicht zu bewegen verstehen und jämmerlich ertrinken müssen, wachsen sie rasch heran und tauschen bald das erste Jugendkleid mit einem zweiten gefleckten und gesprenkelten um, welches die Robbenschläger veranlaßt hat, sie mit Hasen zu vergleichen und so zu nennen. Sobald sie besagtes Kleid erhalten haben, werden sie von der Mutter in das Wasser geführt und nach und nach in allen Leibesübungen unterrichtet und ausgebildet. Im Laufe des ersten Sommers ändert sich das zweite Jugendkleid wiederum, insofern die Grundfärbung in ein dunkles Blau auf dem Rücken und ein dunkles Silberweiß auf Brust und Bauch übergeht. In dieser Tracht werden sie von den Grönländern ›Aglektok‹ genannt. Der nächste Wechsel des Kleides nähert dieses nunmehr der Alterstracht, welche die Sattelrobbe im dritten oder, wie andere wollen, im vierten bis fünften Jahre anlegt.