|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Einzelne Naturforscher vereinigten mehrere kleine, höchst zierlich gebaute Wiederkäuer, unter denen sich auch die Zwerge der ganzen Ordnung befinden, die Moschustiere nämlich, mit den Hirschen; wir sehen in ihnen eine besondere Familie.

Die Moschusthiere ( Moschidae ) haben kein Geweih, keine Thränengruben, keine Haarbürste an den Hinterfüßen und einen verkümmerten Schwanz. Die Männchen zeichnen sich vor allen übrigen Wiederkäuern durch lange hervorragende Eckzähne im Oberkiefer aus, welche bald weit aus dem Maule hervor und dann nach außen sich wenden, bald viel kürzer und einwärts gerichtet sind. Im Unterkiefer stehen außerdem drei Schneidezähne sowie ein Eckzahn, und in beiden Kiefern je sechs Backenzähne. Vierzehn bis fünfzehn Wirbel tragen Rippen, fünf bis sechs sind rippenlos, vier bis sechs bilden das Kreuzbein und dreizehn den Schwanz. Die Weichtheile ähneln denen der Antilopen und Hirsche; der Magen ist jedoch nur bei einer Art in vier Abtheilungen geschieden, während bei den übrigen Moschustieren der Blättermagen fehlt. Da nun außerdem die Männchen jener Art und Gruppe in der Nabelgegend einen Beutel besitzen, welcher Moschus absondert, und dieser bei den Zwergmoschusthieren ebenfalls nicht vorkommt, betrachtet man neuerdings beide Gruppen auch wohl als besondere Familien. Von den Hirschen unterscheiden sich die Moschusthiere durch das Fehlen eines Geweihes, den Mangel der Thränendrüsen, das Vorhandensein der Gallenblase und anderweitige Merkmale erheblich genug, um die gegenwärtig allgemein anerkannte Trennung beider Familien zu rechtfertigen.

Mittel- und Südasien mit seinen Inseln und der westliche Theil von Mittelafrika sind die Heimat der Moschusthiere. Dort leben die größeren Arten in den felsigsten Gegenden der Hochgebirge, selten in den Thälern, in welche sie eigentlich bloß dann herabstreichen, wenn sie der strenge Winter von ihren Höhen vertreibt und der Nahrungsmangel sie zwingt, sich nach günstigeren Gebieten zu wenden. Die kleinen Arten wohnen in dichteren Waldungen, zumal auf dem Gebirge und in felsigen, buschreichen Gegenden, selbst in unmittelbarer Nahe der Ortschaften. Bei weitem die meisten leben einzeln, oder bloß zur Fortpflanzungszeit paarweise; nur eine Art schlägt sich in größere Rudel zusammen.

Wie bei den meisten Wiederkäuern beginnt das Leben der Moschusthiere erst nach Sonnenuntergang; den Tag über liegen sie an verborgenen Orten versteckt und schlafen. Sie sind lebhaft und behend, leicht und schnell in ihren Bewegungen, springen und klettern vortrefflich und laufen gemsengleich über die Schneefelder hinweg. Die Arten, welche in der Tiefe hausen, sind zwar auch gewandt und rasch, jedoch nicht so ausdauernd wie jene, welche das Gebirge bewohnen. Alle zeigen sich sehr scheu und furchtsam und versuchen bei der geringsten Gefahr zu entfliehen. Dabei gebrauchen, wie das Opossum, einige ein eigenes Verstellungsmittel: sie stellen sich todt und springen dann plötzlich auf und davon. An die Gefangenschaft gewöhnen sie sich sehr bald, lassen sich ohne Umstände zähmen und schließen mit den Menschen ziemlich innige Freundschaft, ohne jedoch die ihnen angeborene Scheu gänzlich zu verlieren.

Die Vermehrung aller Arten ist gering. Sie setzen bloß ein oder höchstens zwei Junge, und zwar in ziemlich langen Zwischenräumen. Man jagt die Moschusthiere ihres Fleisches und ihres Felles wegen, die eine Art aber auch ganz besonders des Moschus halber, welcher, wie bekannt, noch heutigen Tages als ein höchst wichtiges Arzneimittel angesehen wird.

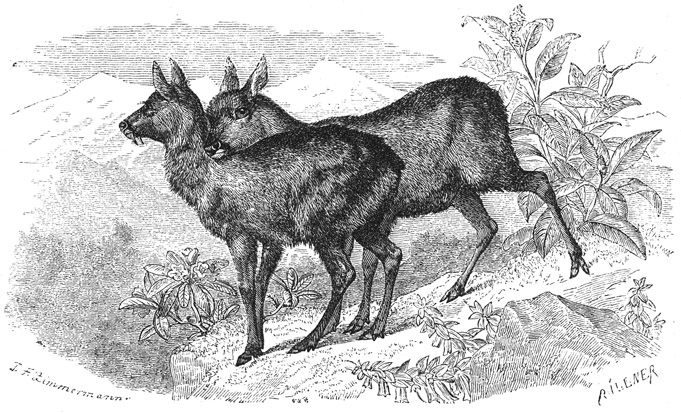

Vertreter der ersten Gruppe ( Moschus) oder, wie einige wollen, einer besondern Familie, ( Moschidae) ist das Moschusthier ( Moschus moschiferus, M. leucogaster, chrysogaster und saturatus), ein zierlicher Wiederkäuer von Rehgröße, also etwa 1,15 Meter Leibeslänge und 40 Centim. Höhe am Widerrist, gedrungen gebaut, am Hintertheile höher gestellt als vorn, schlankläufig, kurzhalsig, mit länglichem, an der Schnauze stumpf zugerundetem Kopfe, welcher mittelgroße, langgewimperte Augen mit sehr beweglichem Stern, und eigestaltige Ohren von halber Kopfeslänge trägt. Ziemlich kleine, lange, schmale und spitzige Hufe umschließen den Fuß; sie können aber, vermöge einer zwischen ihnen befindlichen Hautfalte, sehr breit gestellt werden und ermöglichen, in Verbindung mit den bis auf den Boden herabreichenden Afterklauen, ein sicheres und unbeschwerliches Dahinschreiten auf Schneefeldern oder Gletschern. Der Schwanz ist kurz und dick, fast dreieckig gestaltet, bei dem Bock mit Ausnahme der Spitze nackt, hier mit einem Haarbüschel besetzt. Ein dicht anliegendes Haarkleid, welches zu beiden Seiten der Brust, zwischen den Hinterschenkeln und am Halse sich verlängert, bedeckt den Leib; die Einzelhaare sind starr, ziemlich lang, dick, kraus gedreht und zeigen den vollkommensten Zellenbau unter allen Haargebilden. Die Färbung soll so vielfachem Wechsel unterworfen sein, daß man, laut Adams, kaum zwei gleichgefärbte Stücke sieht. Einzelne sind oben sehr dunkel, unten aber schmutzigweiß, andere rothbraun, andere oben gelblich braun, unten weiß, andere zeigen eine Längsreihe lichter Flecken auf dem Rücken. Die Eckzähne ragen bei dem Männchen 5 bis 7 Centim. aus dem Maule hervor und sind zuerst sanft nach auswärts, dann sichelförmig nach hinten zu gebogen. Ihre Außenseite ist flach gewölbt, der Hinterrand zusammengedrückt und schneidend, die Spitze sehr scharf. Das Weibchen hat ebenfalls Eckzähne, doch treten dieselben nicht über die Lippen heraus.

Der Moschusbeutel liegt am Hinterbauche zwischen Nabel und Geschlechtstheilen und erscheint als ein sackförmiger, etwas hervorragender, rundlicher Beutel von etwa 6 Centim. Länge, 3 Centim. Breite und 4 bis 5 Centim. Höhe. Straff anliegende, gegen einander geneigte Haare besetzen ihn von beiden Seiten, lassen aber auf der Mitte eine kreisförmige Stelle kahl. Hier liegen zwei kleine Oeffnungen hinter einander, welche durch kurze Röhren mit dem Beutel selbst verbunden werden. Die vordere, halbmondförmige ist außen mit gröberen, innen mit feinen, langen und verworrenen Haaren besetzt; die hintere, welche mit den Geschlechtstheilen in Verbindung steht, wird von einem Büschel langer Grannen umgeben. Kleine Drüsen im Innern des Beutels sondern den Moschus ab, und durch die erste erwähnte Röhre wird der Beutel entleert, wenn er zu voll ist. Erst bei dem erwachsenen Moschusthiere hat letzterer seine volle Größe und seinen vollen Gehalt an Moschus erlangt. Man darf als Durchschnittsmenge 30 Gramm des kostbaren Stoffes annehmen; doch hat man in einzelnen Beuteln auch schon mehr als das Doppelte gefunden. Junge Böcke liefern etwa den achten Theil. Bei Lebzeiten des Thieres ist der Moschus selbst salbenartig; getrocknet wird er zu einer körnigen oder pulverigen Masse, welche anfänglich eine rothbraune Färbung zeigt, mit der Zeit aber bis zu kohlschwarz dunkelt. Der Geruch nimmt in demselben Maße ab, als der Moschus dunkler wird, und er verliert sich gänzlich, wenn man den sonderbaren Stoff mit Schwefel, Goldschwefel oder Kampher vermischt. In kaltem Wasser löst er sich zu etwa [3/4], in kochendem zu [4/5], in Weingeist ungefähr zur Hälfte auf. Beim Erhitzen verbrennt er unter Entwickelung eines peinlichen Gestankes.

Moschusthier ( Moschus moschiferus). 1/18 natürl. Größe.

Weder die Griechen, noch die Römer wußten etwas von dem Moschusthiere, obgleich sie, wie Oken treffend bemerkt, in wohlriechende Salben vernarrt waren und diese meist aus Indien und Arabien erhielten. Die Chinesen dadegen verwenden den Moschus bereits seit Jahrtausenden. Wir haben die erste Kunde durch die Araber erhalten. Schon Abu Senna sagt, daß der beste Moschus aus Tibet käme und in dem Nabel eines antilopenartigen Thieres gefunden werde, aus dessen Maule zwei Eckzähne wie Hörner vorstehen; Mofadius fügt dem hinzu, daß der tibetanische Moschus aus dem Grunde besser als der chinesische sei, weil das Thier in Tibet die Narde und andere wohlriechende Kräuter fresse, welche in China fehlen. Um das Jahr 1300 gab Marco Polo ausführlichere Nachrichten. Er beschreibt das Moschusthier und sagt dann: »Beim Vollmonde wächst diesem Geschöpfe am Nabel eine Blutblase, und die Jäger gehen sodann hinaus, um es zu fangen, schneiden das Blutgeschwür aus, trocknen es an der Sonne und gewinnen den feinsten Balsam, welchen man kennt«. Spätere Reisende fabeln ins Blaue hinein, bis endlich Pallas, der große und hochverdiente Naturforscher Asiens, uns mit einer sorgfältigen Naturbeschreibung des Thieres vertraut macht. Nach ihm danken wir namentlich Adams und Radde eingehende Schilderungen des wichtigen Geschöpfes und seiner Lebensweise.

Gegenwärtig wissen wir etwa folgendes: Das Moschusthier wird bei den Chinesen Xe oder Sche, Xiang oder Schiang, aber auch Hiang-Tscheng-Te genannt und das Männchen als Sche-Hiang, das Weibchen als Me-Hiang unterschieden. In Tibet heißt ersteres Alath, Glao oder Gloa und La, in Kaschmir das Thier überhaupt Kustori und Ruß; die Russen nennen es Kabarga, die Bewohner der Lena Saiga, die Tungusen Dsanga oder Dschiga, die Umwohner des Baikalsees Honde, das Männchen aber Miktschan; die Ostjacken bezeichnen es mit dem Namen Bjös, die Tataren mit Taberga, Torgo, Gifar und Jufarte-Kjik, die Kalmücken und Mongolen mit Kudari und die Kamatschinzen endlich mit Südö.

Aus diesem Namenreichthum geht die Verbreitung unseres Thieres schon zur Genüge hervor. Sein Vaterland sind die höchsten Alpen des hinterasiatischen Gebirgsvierecks. Es erstreckt sich vom Amur an bis zum Hindukusch, und vom 60. Grade nördlicher Breite bis nach Indien und China. Am häufigsten findet es sich auf den tibetanischen Abhängen des Himalaya, in der Umgebung des Baikalsees und in den Gebirgen der Mongolei. Hier soll es so zahlreich sein, daß Jäger in einem und demselben Winter mehrere hundert Stück erlegen konnten.

Die schroffen Gehänge und die Waldungen jener Gebirge bilden die eigentlichen Wohnsitze des berühmten Thieres. Im westlichen Himalaya findet es sich, laut Adams, hauptsächlich in dem mittlern und tiefern Gürtel des Gebirges, niemals in Herden und selten mehr als zu zweien zusammen. Es bevorzugt Gehänge, auf denen grasige Weideplätze mit kleinen Buschwaldungen abwechseln. In letzteren verbirgt es sich bei Tage; denn erst in der Dämmerung oder in den Morgenstunden betritt es die buschlosen Weideplätze. Sein Gang besteht aus einer Reihe hüpfender Sprünge, auf welche ein kurzer Stillstand folgt, jedenfalls nur in der Absicht, zu sichern; sodann beginnt es wieder mit langsamen Schritten und fällt von neuem in seinen absonderlichen Galopp. Obgleich es des Moschus halber außerordentlich verfolgt wird, ist es hier doch nichts weniger als scheu und läuft, aufgestört, selten weit weg. Jagt man es aber im Dickichte, so verläßt es dasselbe nicht, sondern sucht sich in den dunkelsten Gebüschen zu verbergen. Niemals vernimmt man einen Laut von ihm; selbst in der Brunstzeit schweigt es, und nur, wenn man es gefangen hat, stößt es ein lautes und gellendes Kreischen aus. Seine Fährte unterscheidet es sogleich von allen gebirgsbewohnenden Wiederkäuern, weil die beiden Afterzehen einen deutlichen Eindruck hinterlassen. Findet man seine Spuren, so kann man mit Sicherheit darauf rechnen, es auf demselben Wechsel wiederzusehen; denn es hält diesen auf das genaueste ein. Radde nennt es den Bewohner öder, vielfach zertrümmerter Gebirgswände und sagt, daß es sich vornehmlich die stumpfen Kegelspitzen der Höhen zu seinem Aufenthalte erwähle. Es steigt ebensowenig nach oben hin über die Baumgrenze hinaus, als es in die reicheren Gegenden der Tiefe herabkommt. Höhen zwischen tausend bis zweitausend Meter über dem Meere bilden seinen bevorzugten Aufenthalt; ausnahmsweise nur kommt es in Thalmündungen herab, welche bloß dreihundert Meter über dem Meere gelegen sind. Am liebsten wohnt es in dem Alpengürtel an der obern Baumgrenze. Es hält fest an dem einmal gewählten Stande. Bis zur Brunstzeit lebt es einzeln, bei Tage verborgen im Gebüsch, bei Nacht seiner Aesung nachgehend. Seine Bewegungen sind ebenso rasch als sicher. Es läuft mit der Schnelligkeit einer Antilope, springt mit der Sicherheit des Steinbocks und klettert mit der Kühnheit der Gemse. Auf Schneeflächen, wo jeder Hund einsinkt und ein Mensch sich kaum fortbewegen kann, trollt das Moschusthier noch gemächlich dahin, fast ohne eine sichtbare Spur zurückzulassen. Verfolgte springen, wie die Gemsen, aus bedeutenden Höhen ohne Schaden herab oder laufen an Wänden hin, an denen sich ihnen kaum die Möglichkeit zum Fußen bietet. Im Falle der Noth schwimmt das Thier ohne Besinnen über breite Ströme.

Die Sinne sind vortrefflich, die Geistesfähigkeiten aber gering. Das Moschusthier ist scheu, jedoch nicht klug und berechnend. Wenn es von einem Mißgeschick überrascht wird, weiß es sich oft gar nicht zu benehmen und rennt wie sinnlos oder verrückt umher. So benimmt sich auch das frischgefangene.

Im Spätherbste, gewöhnlich im November und December, schlagen sich die Rudel der Brunst halber zusammen. Die Männchen bestehen heftige Kämpfe und gebrauchen ihre scharfen Zähne in gefährlicher Weise. Sie gehen auf einander los, suchen sich mit den Hälsen zu umschlingen, um die Zähne einzusetzen, und reißen dann tiefe Wunden in Fell und Fleisch. Man findet, daß fast alle erwachsenen Männchen die Narben solcher Kämpfe an sich tragen. Während der Brunstzeit verbreiten die Böcke einen wahrhaft unausstehlichen Moschusgeruch: die Jäger sagen, daß man ihn auf eine Viertelmeile wahrnehmen könne. Ob die Männchen wirklich, wie früher behauptet wurde, während der Brunstzeit ihren Moschusbeutel an Baumstämmen und anderen harten Gegenständen entleeren, ist noch nicht mit Sicherheit ermittelt worden. Sechs Monate nach der Begattung, im April, Mai oder Juni, setzt das Weibchen ein einziges oder zwei buntgefleckte Junge, welche es mit treuer Liebe bis zur nächsten Brunstzeit bei sich behält, dann aber abschlägt. Die Jungen sind vollständig ausgebildet, und ihr Schwanz ist noch behaart; doch schon in der ersten Jugend unterscheiden sich die Männchen durch eine stumpfe Schnauze und durch ein bedeutenderes Gewicht von den Weibchen. Mit Ende des dritten Jahres sind die Jungen erwachsen.

Je nach dem Aufenthaltsorte ist die Nahrung eine verschiedene. Im Winter besteht sie hauptsächlich in Baumflechten, im Sommer in Alpenkräutern der höher gelegenen Matten des Gebirges. Wie man sagt, suchen sich die sehr wählerischen Moschusthiere nur die besten und würzigsten Pflanzen aus. Die größere oder geringere Güte des Moschus scheint wesentlich in der Aesung zu beruhen, obwohl man noch nicht weiß, welche Pflanzenarten dem sibirischen Moschusthiere fehlen. Dieses äst sich, nach Pallas, von Wurzeln, Sumpfkräutern, von den Blättern der Beerentraube, Alpenrosen, Preißelbeeren und haarförmigen Flechten; die Wurzeln gräbt es, wie das Ren, mit den Hufen unter dem Moose oder Schnee hervor.

Die Jagd des so wichtigen und gewinnbringenden Geschöpfes ist, wenigstens in Sibirien, sehr schwierig. Seine außerordentliche Scheu läßt den Jäger selten zum Schusse kommen. Gewöhnlich legt man, um der gesuchten Beute habhaft zu werden, Schlingen auf den Wechsel, und bekommt sie so bald lebendig, bald erwürgt. Am Jenissei und Beikal sperrt man die Thäler durch zaunartig neben einander eingeschlagene Pfähle bis auf einen engen Durchgang ab, und legt in diesen die Schlingen. Die Tungusen blatten die Moschusthiere, d.h. locken sie durch Nachahmung des Blöckens der Kälber mit zusammengeschlagener Birkenrinde an sich heran, und schießen sie dann mit Pfeilen nieder. Dabei kommt es nicht selten vor, daß, anstatt der erwünschten Wiederkäuer, Bären, Wölfe und Füchse erscheinen, welche sich durch das Blatten ebenfalls täuschen ließen und eine Beute erhofften.

»Die geübten Jäger«, sagt Radde, »benutzen die Ständigkeit des Moschusthieres, um es mit der Kugel zu erlegen. Das aufgescheuchte Wild springt in flüchtigen Sätzen von Fels zu Fels und entzieht sich so bald dem Blicke des Schützen. Dieser aber legt sich nun in den Hinterhalt; denn er ist gewiß, daß das Thier, nachdem es die Bergkuppe, auf welcher es seinen Stand wählte, umkreist hat, wieder zu derselben Stelle zurückkehrt, von welcher es gescheucht wurde. Auch der Fang beruht wesentlich auf dieser Neigung des Moschusthieres.« Im übrigen bemerkt Radde, daß der Fang durch den Vielfraß, das sibirische Wiesel und die Raben wesentlich gestört werde. Die behaarten Raubthiere gehen den Spuren nach und fressen die Gefangenen aus den Schlingen, welche, weil sie an entlegenen, schwer zugänglichen Stellen gestellt werden, nicht immer zeitig genug von den Jägern nachgesehen werden können. Bartgeier und Adler stellen außerdem den jungen, Leopard und Gepard, laut Adams, auch den alten, erwachsenen Moschusthieren nach.

Das Wildbret ist für Europäer ungenießbar; der Moschusbeutel aber wirft einen bedeutenden Gewinn ab und lohnt die Jagd reichlich. In Sibirien werden nach obrigkeitlichen Berichten jährlich an fünfzigtausend Moschusthiere erlegt, worunter etwa neuntausend Männchen sind. Aber das sibirische Moschusthier gilt weit weniger als das tibetanische oder chinesische. Das bengalische ist schon geringer, das kabarkanische, welches seine Benennung von dem tatarischen Namen Kabarka erhielt, die geringste Sorte. Vom chinesischen Moschus kostet die Unze im Beutel 30 bis 36, vom bengalischen 24 bis 30, vom karbakanischen nur 9 Mark unseres Geldes. Der meiste Moschus wird aus China nach England eingeführt; allein nur selten bekommt man ihn rein, denn die schlauen Langzöpfe haben schon seit alten Zeiten die Verfälschung des köstlichen Stoffes eifrig betrieben. Bereits Tavernier, welcher zu Batana in Indien einmal 1773 Moschusbeutel kaufte, klagt über diese Verfälschung. Die Beutel wogen 2757 Unzen, enthielten aber bloß 452 Unzen reinen Moschus. Gewöhnlich vermischt man denselben mit dem Blute des Thieres oder mit einer dunklen, leicht zerreiblichen Erde; auch werden kleine Stückchen Blei eingeschoben, sogar die Beutel selbst aus einem Stücke von dem Felle des Moschusthieres künstlich angefertigt und mit irgend einem Stoffe gefüllt, den man mit etwas Moschus vermischt, und dergleichen Betrügereien mehr verübt. Dem Dr. Kiehnast wurde, wie Radde mittheilt, von einem lamaitischen, mit der tibetanischen Heilkunde bekannten Priester aus Tunka erzählt, daß die Chinesen die Moschusbeutel Sibiriens vor weiterem Gebrauche zubereiten, wodurch diese erst den durchdringenden Geruch bekommen. Sie sollen die Beutel einer Art von Gährung unterwerfen, da, wo dieselben Schafe gewintert haben, in die Erde graben, hier eine gewisse Zeit liegen lassen und erst, nachdem sie so die gewünschten Eigenschaften erhalten, herausnehmen, trocknen und für den Handel bereiten. Aeltere Reisende berichten sonderbare Dinge von der Heftigkeit des Moschusgeruchs. Tavernier und Chardin erzählen, daß die Jäger genöthigt wären, vor dem Abschneiden des Beutels sich Mund und Nase zu verstopfen, weil unvorsichtiges Einathmen der Ausdünstung tödtlich werdende Blutflüsse veranlasse. Chardin versichert, daß er nie im Stande gewesen sei, sich den Moschusverkäufern zu nähern, und von seinen Handelsfreunden die Einkäufe habe besorgen lassen müssen. Der Geruch ist nach seiner Versicherung unerträglich und für die ungewohnten Europäer geradezu gefährlich. Das Fell des Thieres wird zu Kappen und Winterkleidern benutzt oder zu sämischgarem Leder verarbeitet, welches feiner ist als das des Rehes. Radde sagt aber, daß die Felle in den von ihm durchreisten Gegenden sogut wie keine Verwendung finden. Nur die Decke der Läufe benutzen die heidnischen Jagdvölker zu oft sehr geschmackvoll genähten Decken; die Häute werden gar nicht verwerthet. Weibliche Moschusthiere, welche unglücklicherweise in eine der gestellten Fallen geriethen, werden von den russischen Jägern ohne weiteres weggeworfen, meistens nicht einmal enthäutet.

Ueber das Leben des Thieres in der Gefangenschaft fehlen noch ausführliche Berichte. Im Jahre 1772 kam ein Moschusthier, nachdem es drei Jahre auf der Reise zugebracht hatte, lebend nach Paris, und hielt dort drei Jahre aus. Es starb an einer Haarkugel, welche sich aus den von ihm selbst abgeleckten Haaren gebildet und vor den Pförtner des Magens gestemmt hatte. Bis dahin war es immer wohl und munter gewesen, und deshalb glaubten die französischen Naturforscher annehmen zu dürfen, daß man das wichtige Thier auf unseren Hochgebirgen ansiedeln könne. Man ernährte es mit eingeweichtem Reis, Brosamen, Flechten und Zweigen von Eichen. Es war lebhaft, munter und sehr beweglich, gewissermaßen ein Mittelding zwischen Reh und Gazelle. Immer blieb es furchtsam und scheu, und immer war es harmlos. Der Moschusgeruch, den es verbreitete, war so stark, daß man nur der Nase zu folgen brauchte, um das Thier aufzufinden. Vor mehreren Jahren las ich in einer englischen Zeitschrift, daß ein anderes Moschusthier im Thiergarten zu London eingetroffen sei; ich habe aber seitdem über diesen Gefangenen nichts weiter vernommen.

Die zweite Gruppe umfaßt die Zwergmoschusthiere (Tragulus), nach Ansicht einiger Forscher, wie bemerkt, eine besondere Familie (Tragulidae) bildend. Von dem Moschusthiere unterscheidet die hierher gehörigen Arten der in nur drei Abtheilungen geschiedene Magen, der Mangel einer Moschus absondernden Drüse und der nackte schwielige Rand des Mittelfußes. Der Schwanz ist noch sehr kurz, aber ziemlich lang behaart.

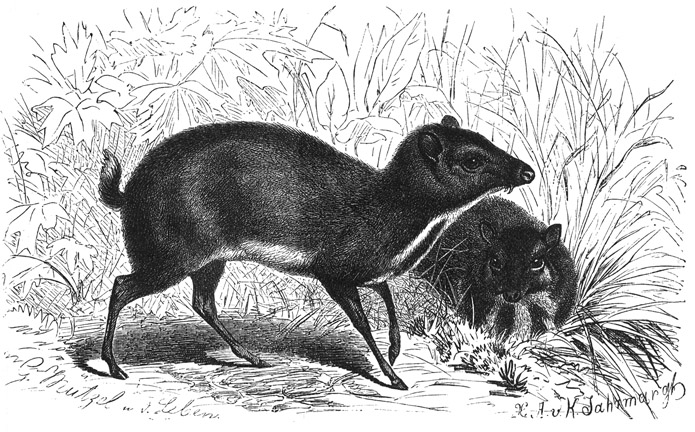

Alle hierher gehörigen Thiere, über deren Artselbständigkeit und bezüglich Artverschiedenheit die Forscher sich noch nicht geeinigt haben, sind überaus niedliche Geschöpfe. Man denke sich ein rehartiges, zierliches Thierchen mit ziemlich dickem Rumpfe, schlankem, wohlgeformtem Kopfe, schönen, hellen Augen und Läufen, welche kaum mehr als Bleistiftsdicke haben, mit äußerst niedlichen Hufen, einem kleinen, netten Stumpfschwänzchen und weichem, anliegenden Haarkleid mit ansprechender Färbung: so hat man ein Zwergmoschusthier.

Der Kantjil( Tragulus Kanchil oder Tragulus pygmeus)ist etwa 45 Centim. lang, wovon nur 4 Centim. auf den Schwanz kommen; die Höhe am Widerrist beträgt 20 Centim., die am Kreuze 2 Centim. mehr. Das ziemlich feine Haar ist am Kopfe röthlichfahl, an den Seiten heller, auf dem Scheitel dunkel und fast schwarz, auf der Oberseite des Körpers röthlichgelbbraun, längs des Rückens stark mit Schwarz gemengt, gegen die Seiten zu lichter, an der obern Seite des Halses weiß gesprenkelt und auf der Unterseite weiß. Vom Unterkiefer aus verläuft jederseits ein weißer Streifen längs der Halsseiten bis zur Schulter hin, hierauf folgt nach unten zu jederseits ein dunkler Streifen, welcher in der Mitte, also unten in der Mitte des Halses, einen dritten weißen Streifen in sich schließt. Bisweilen zieht sich auch ein gelblicher Streifen längs des Bauches hin. Die Glieder sind fahlgelb, die Oberarme und Unterschenkel lebhaft rostroth, die Füße blaßgelblichfahl. Die Verschiedenheit der Färbung wird durch die eigenthümliche Zeichnung der Haare hervorgebracht. Auf dem Rücken sind diese in der untern Hälfte weiß, weiter nach der Spitze zu dunkler, hierauf scharf abgeschnitten hochgelb oder pomeranzenfarbig und an der Spitze endlich schwarz. Je nachdem nun diese schwarze Spitze wegfällt oder sich zeigt, je nachdem der lichte Ring vor derselben mehr oder weniger hervortritt, ändert sich die Zeichnung des Felles; an den weißen Stellen aber sind die Haare reinweiß. Die älteren Männchen tragen stark gekrümmte, von innen nach außen und von vorn nach abwärts gekehrte, seitlich zusammengedrückte, auf der Seite ausgehöhlte und an dem Hinterrande schneidende Eckzähne, welche gegen drei Centimeter über das Zahnfleisch hervorstehen. Die kleinen, feinen Hufe sind lichtbräunlich hornfarben. Junge Thiere unterscheiden sich nicht von den alten.

Java, Singapore, Pinang und andere umliegende Eilande sowie die Malaiische Halbinsel sind die Heimat dieses reizenden Geschöpfes; auf Sumatra, Borneo und Ceilon wird es durch verwandte Arten ersetzt. Es lebt auf Java mehr im Gebirge als in der Ebene, am untern Rande der alle Gebirge bedeckenden Urwälder, und zwar in deren Vorgebüschen, von wo aus es die grasbewachsenen Abhänge binnen wenigen Minuten zu erreichen vermag. Niemals trifft man es in Rudeln an; denn es hält sich einzeln und höchstens zur Brunstzeit paarweise. Während des Tages liegt es zurückgezogen, im dichtesten Gebüsch ruhend und wiederkäuend; mit Einbruch der Dämmerung geht es auf Aesung aus und sucht allerlei Blätter, Kräuter und Beeren zur Nahrung. Wasser ist ihm unentbehrlich.

Alle Bewegungen des Thierchens sind äußerst zierlich und leicht, dabei aber sehr lebhaft. Es versteht verhältnismäßig weite Sätze auszuführen und mit viel Geschick allerlei Schwierigkeiten im Wege zu überwinden. Aber die zarten Glieder versagen ihm bald den Dienst, und es würde leicht in die Gewalt seiner Feinde fallen, wenn es nicht noch ein Vertheidigungsmittel besäße, welches in einer eigenthümlichen List besteht. Gewöhnlich sucht es sich bei Verfolgungen im Gebüsch zu verstecken; sobald es aber sieht, daß es nicht weiter kann, legt es sich ruhig auf den Boden und gibt sich, wie das Opossum unter ähnlichen Umständen, den Anschein, als ob es todt wäre. Der Feind kommt heran und denkt mit einem Griffe seine Beute aufzunehmen: aber siehe da, ehe er noch diese erreicht hat, macht unser Thierchen einen oder zwei Sprünge und eilt mit Blitzesschnelle davon. Die Eingebornen fabeln außerdem, daß das männliche Zwergmoschusthier noch in anderer Weise vor den Angriffen der Raubthiere sich zu schützen wisse: es soll in die Höhe springen und sich mit seinen hervorragenden Eckzähnen an einen Ast anhängen! Raffles bemerkt, daß die Malaien einen recht durchtriebenen Betrüger nicht besser bezeichnen zu können glauben, als wenn sie ihn so »listig wie ein Kantjil« nennen.

Ueber die Fortpflanzung der Zwergmoschusthiere ist wenig bekannt; man kann annehmen, daß sie, wie die meisten anderen Wiederkäuer und die bekannteren Moschusthiere, nur ein Junges werfen.

In der Neuzeit hat man dieses und jenes Zwergmoschusthier häufig nach Europa gebracht und hier längere Zeit in Gefangenschaft gehalten. Thierschaubudenbesitzer haben das eine oder das andere auch schon überall umhergeführt und zur Schau gestellt. Ich pflegte es wiederholt und sah es oft. Sein Aussehen ist schmuck und nett; es hält sich außerordentlich reinlich und putzt und leckt sich beständig. Die großen, schönen Augen lassen ein geistig hochbegabtes Thier in ihm vermuthen; dies ist es jedoch nicht, denn es bekundet in keiner Weise besondern Verstand, ist vielmehr ruhig, still und langweilig. Der Tag theilt sich bei ihm in Fressen, Wiederkäuen und Schlafen. Selten vernimmt man seine zarte, leise Stimme, einem Ton, vergleichbar einem schwachen Blaselaute.

Kantjil ( Tragulus Kanchil). 1/4 natürl. Größe.

»Durch die Güte eines Mitgliedes des Verwaltungsrathes«, so berichtet Bodinus, »erhielten wir ein Paar Zwergmoschusthiere. Trotz sorgfältiger Pflege, trotz frischen Grases, Klee, Brod, Milch und Hafer zeigten sich diese ohnehin sehr schwermüthigen Thiere keineswegs in einem befriedigenden, von Wohlbehagen zeugenden Zustande. Sie saßen still, und die Haare waren etwas rauh und gesträubt, so daß ich beschloß, denselben, welche in der Heimat sich wesentlich von Beeren nähren, Ebereschen zu reichen. Mit wahrer Begierde fielen die kleinen zierlichen Thiere darüber her und vertilgten täglich eine große Menge davon. Die guten Folgen reger Eßlust und zusagender Speise blieben nicht aus. Das große Auge wurde feuriger, das Haar glatter und glänzender, der Leib runder, und ich hatte die Ueberzeugung, daß dieses kleine zärtliche Geschöpf bei Darreichung von Ebereschen, Milch mit Weißbrod und etwas Grünem sich recht gut halten würde.

»Zeugt der Fortpflanzungstrieb der Thiere von guter und zweckmäßiger Behandlung, so war jeglicher Zweifel an letzterer beseitigt, als nach geraumer Zeit das Weibchen sich sehr umfangreich zeigte und bald ein Junges gebar, leider aber ein todtes. Meine Hoffnung, später lebende Junge zu erhalten, wurde jedoch auf eine traurige Weise zerstört. Eines Tages lag das Weibchen todt in seinem kleinen Zwinger; unaufgeklärt ist es geblieben, ob mehrere ihm beigebrachte Brustwunden von den spitzigen Zähnen des Männchens oder von böswilligen Besuchern des Gartens, wie sie leider zur Schande für die Menschheit vorkommen, herrührten.«

Die Javanesen, welche das Thierchen Poetjang nennen, sollen ihm eifrig nachstellen und sein weiches und süßliches Fleisch gern essen. Auch faßt man die zarten Füßchen hier und da in Gold und Silber ein, und benutzt sie dann zum Stopfen der Tabakspfeifen.