|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es war zu der Zeit, als Rafael Guerra-Guerrita der am meisten gefeierte Espada in Spanien war. Man sagte, dass der junge Andrea Salvadór, der sich Morenito nannte, berufen sei, dereinst den Ruhm des Guerrita zu überkommen. Aber man fügte sogleich hinzu: wenn er nicht über kurz oder lang in der Corrida stürbe. Denn dass dies der Fall sei, stand bei den Beurteilungsfähigen fest. Er war in seinem Gebahren während des Spieles mit der Muleta gerade das Gegenteil von Guerrita. Dieser gemessen, ruhig, vornehm und vorsichtig zugleich. Freilich von einer Vorsicht, die sich vom Unbefangenen nicht als eine solche erkennen liess. Er hatte vielleicht von allen Matadores, die Spanien je besessen, den schärfsten Blick für die Launen des Tieres, das er vor sich hatte. Es bedurfte nur einiger Sekunden für ihn, um untrüglich zu erkennen, welche Haltung er dem betreffenden Stier gegenüber zu beobachten hatte. Ob er ihn bis zur Verzweiflung reizen durfte oder nicht. Ob er ihn zum Narren haben durfte oder nicht. Ob er ihm, nachdem er ihm bis aufs Blut zugesetzt, wie einem guten Kinde die 61 Stirn streicheln durfte (und das Volk jauchzte laut auf!) oder nicht. Endlich: ob er ihn descabelliren durfte oder nicht.

Morenito war anders. Er gab sich keine grosse Mühe, den Stier auf seine Launen hin zu prüfen. Er nahm sie alle ziemlich auf die gleiche Art, die störrigen und die sanften, die dummen und die verschlagenen. Er handhabte die Muleta mit Leidenschaft und mit einer Kühnheit, die beispiellos war. Er hatte alles, nur nicht die Ruhe, wie sie sich ein Guerrita immer bewahrte. Ein dummer oder träger Stier konnte ihn empören, dass er hätte weinen mögen. Er liebte die feurigen, blinddraufloshetzenden. Die verschmitzten mochte er nicht, und die kleinen Verwundungen, die er hier und dort davongetragen, hatte er der letzteren Art zu verdanken.

Seine Bedeutung lag in der übermütigen Handhabung der Muleta, die ihm nicht selten zum Teufel ging. Er liess sie nur selten, wie die übrigen Matadores und auch Guerrita, zur Rechten oder Linken spielen, so dass der Stier, wenn er auf sie los fuhr, ins Leere rannte – denn ehe er sie erreichte, war sie schon flugs in die Höhe geworfen. Nein: er liess sie meist in ausgestreckten Händen vor seinem eigenen Körper flattern. Rannte der Stier sie an, so senkte er sie schnell zur Erde und zog sie laufend nach sich, so dass das Tier mit den Hörnern den Boden aufwühlte. Oder er schwenkte sie hoch in die Luft, so dass sich der Stier auf die Hinterbeine erhob. Oder endlich, er liess sie zur Seite schnellen, um das schäumende Tier auf diese Weise zu prellen. Diese Art zu kämpfen war eine Tollkühnheit, 62 auf die er stolz war, die sich aber notwendigerweise einmal rächen musste.

Der bei weitem beste Banderillero in der Cuadrilla des Morenito war der feurige José de Vargas. Er hatte sich dann und wann auch als Espada erprobt, aber er war noch zu jung und hatte daher noch nicht die nötige Erfahrung, um sich ganz auf die Tätigkeit eines Matador zu beschränken. Einigemale war er als Sobresaliente in Funktion getreten, als dem Morenito kleine Malheurs passirt waren. Er konnte in der Handhabung der Muleta die Schule des Moretino nicht verleugnen. An der Geschmeidigkeit dieses fehlte ihm freilich noch viel.

⚪

Andrea Salvadór sass mit dem befreundeten Espada Mateo Riguera vor einer Bodega des sevillanischen Barrio Triana. Es war Abend, auf dem geräuschlos fliessenden Guadalquivir lagen der Mond und die Sterne. Die Palmen am Ufer standen stumm und ohne Bewegung. Kein Lüftchen regte sich durch ihre königlichen Wedel, über die aus der Ferne die schlanke, jungfräuliche Giralda sah. Die 63 wuchernden Rosen hier und da, Empereur du Maroc, waren voll purpurner Blüten und verschütteten einen Duft, so schwer, dass man meinte, ihn greifen zu können. Von einem der Lastkähne im Strom, die Gemüse und Früchte aus dem tieferen Andalusien brachten, kam ein Liebeslied. Drüben, am anderen Gestade, waren ein paar Guitarren zu hören, zu denen das Volk mit scharrendem Schritt die Seguidilla tanzte.

Andrea Salvadór und Mateo Riguera tranken Manzanilla von Lebrija und rauchten cubanische Cigarillos. Sie lauschten eine Weile wortlos dem Liebesgesang von dem Flusse her, indem sie Rauchringel vor sich in die laue Luft bliesen, vor denen die Mosquitos entflohen. Plötzlich sagte Mateo, und es war, als ob er mitten aus einem Gedankengang auffuhr:

»Andrea, ich hatte die Absicht, Dir gestern Abend einen Rat zu geben, aber es fand sich keine Gelegenheit, wo wir allein waren. Ich will den heutigen Tag nicht hingehen lassen, ohne nachzuholen, was ich gestern versäumt habe. Gieb einmal Acht auf Dein Weib.«

»Was sagst Du?«

»Ich sage: Gieb einmal Acht auf Dein Weib.«

»Was meinst Du damit?«

»Ich meine damit, dass es einen Burschen giebt, der José de Vargas heisst, und Dein Weib Pepita ist jung und schön, und heiss ist sie auch, denn sie stammt aus Encija.«

»Willst Du damit sagen –«

»Nichts will ich damit sagen, mein Morenito, nichts. Weder von José noch von Deinem Weibe will ich etwas sagen. Nur ein helles Auge zu haben bitte ich Dich, ehe es zu spät ist. Sonst nichts, sonst nichts.«

»José ist mein Freund, und mein Weib ist mir treu, wie 64 an dem Tage, als ich sie zu meiner Braut machte, beim heiligen Juan.«

»Mag es so sein. Ich wünsche nichts Anderes. Ich werde glücklich sein, wenn ich einsehen werde, dass mich meine Augen betrogen haben. Ich habe auch nichts behauptet, weder von Deinem Weibe noch von José, denn ich kann nichts behaupten, weil ich nichts weiss. Aber ich bin Dein Freund, und es ist mein Wunsch, Dir sonnenlose Tage zu ersparen.«

Morenito reichte seinem Freunde Mateo die Hand über den Tisch und sprach:

»Ich danke Dir. Ich werde tun, um was Du mich gebeten hast. Und wenn ich erkennen werde, dass Deine Befürchtung begründet war – –«

Er runzelte die Stirn, und um seinen hübschen Mund legte sich eine Falte. Aber ganz rasch verschwand sie wieder, und ein zufriedenes Lächeln zog über seine gebräunten, überaus sympathischen Züge, die etwas Klassisches hatten.

»Aber sie ist nicht begründet, mein Mateo. Ich weiss es.«

»José de Vargas ist ein Bube, Du kennst ihn nicht. Sein Gewissen ist eine Grube, die stinkt. Verzeih, er ist Dein Freund, aber ich mag ihn nicht. Er läuft zu viel den Weibern nach und schwatzt zu viel von den Weibern.«

»Er ist ein leichter Geselle, das weiss ich auch. Aber ein Geselle mit einem glücklichen Lachen, dem man nicht bös sein kann. Hast Du schon einmal in seine Augen geblickt?«

»Ich glaube, es sind seine Augen, die den Frauen den Kopf verwirren.«

»Das kann ich begreifen. Aber wenn Du sagst, dass er mein Weib –«

»Dass er Dein Weib liebt, kannst Du ihm nicht verbieten.« 65

»Nein. Mein Weib kann lieben, wer will. Je mehr sie lieben, desto stolzer werde ich sein.«

»Aber Du kannst Deinem Weibe verbieten, dem José de Vargas länger und heisser die Hand zu drücken, als den Andern.«

»!«

»Meine Augen sind gesund, und ich weiss, dass Deine es nicht weniger sind. Darum nimmt es mich Wunder, dass sie noch nicht gesehen haben, was den meinigen nicht verborgen geblieben ist.«

»Mateo, Du hast mir den Abend vergällt. Komm, lass uns gehen.«

»Es ist besser, dass ich Dir diesen Abend vergälle, als dass Dir José de Vargas Dein Leben vergällt. Komm.«

⚪

Sie gingen. Dort, wo die Calle Paraiso auf die Calle Febo stösst, trennten sie sich, ohne bis dahin noch ein Wort gewechselt zu haben. Mateo folgte den Klängen einiger Guitarren und Mandolinen, um noch ein Glas Valdepeñas zu trinken. Morenito schritt langsam heimwärts, den Blick geneigt, in Gedanken, die nicht goldig waren.

Er fand sein Weib daheim, auf dem Balkon, mit einer ihrer Freundinnen zusammen, beim Plaudern. Er setzte sich zu den Frauen und war wie immer. Nur zuweilen liess er das Auge länger als sonst auf seinem Weibe ruhen und dachte: 66

»Was gäbe ich darum, wenn ich jetzt wüsste, was hinter dieser Stirn vorgeht.«

Und indem er mit kühlen Augen diese bräunlich blasse Stirn betrachtete, auf die sich ein paar feine, schwarze Locken aus dem Reichtum des Haares niederneigten, kam es ihm in den Sinn, wie schön und wie begehrlich diese Stirne sei. Und dieses ganze Antlitz, dieses königliche. Diese tiefen, andalusischen Mandelaugen mit dem verschleierten Glanz. Diese weichen Wangen, die an überreife Pfirsiche gemahnten. Diese stillen, stolzen Lippen, die so viel heimliche Gluten verbargen.

Pepita war ruhig, gemessen, empfindsam, nach ihrer Art.

»Nein,« dachte er »dieses Kleinod betrügt mich nicht. Törichter Mateo.«

Er begann im Stillen zu seinem Weibe eine leidenschaftlichere Liebe zu empfinden, als er sonst pflegte. Er begann sich glücklich zu preisen über diesen Besitz. Er nannte sich undankbar, dass er nicht stets im Stillen jauchzte über seinen Reichtum. Und nannte sich schlecht, dass er den Worten des Mateo Riguera hatte Gehör schenken können.

Aber dann auf einmal waren die schlimmen Gedanken wieder da. Wenn er nun doch recht hätte, der Freund. Mutter Gottes, wenn er nun doch recht hätte . . .

Morenitos Augen fingen wieder an kalt zu sehen und ohne Leidenschaft, suchten zu ergründen, was in Pepita vorging, und folgten jeder Bewegung ihres schlanken Leibes mit Argwohn, mit fühlbaren Schmerzen.

Aber er konnte und konnte nichts ergründen als nur ihre Schönheit. So taumelte er aus einer Stimmung in die 67 andere, schalt sich jetzt einen Narren und mahnte sich jetzt, auf der Hut zu sein, zitterte jetzt und hätte jetzt jubeln mögen, und es sah wüst in ihm aus.

Nach einer Weile stieg der Mond über den Häusern der Gasse auf. Pepita sah empor und sprach:

»Welcher Glanz. Welche Reinheit.«

»Ja, welche Reinheit« wiederholte Morenito mit Nachdruck, und seine Augen bohrten sich wieder in die ihrigen, um irgend etwas zu entdecken. Aber Pepitas Antlitz blieb nach oben gewandt und rührte sich nicht. Und Morenito musste wieder denken:

»Wie schön sie ist. Wie der Mond in ihren grossen Augen blinkt. Wie ihre grossen Augen glänzen.«

Dann ging die Freundin, und Morenito und sein Weib legten sich nieder. Es war dem jungen Espada, als hätten sich ihm an diesem Abend die Reize seines wundervollen Weibes noch einmal von neuem und erst völlig enthüllt. Es war ihm, als ob er sich noch einmal zur Brautnacht anzuschicken habe. Er liebkoste die schlanke Pepita, wie er seit langem nicht mehr getan. Sie lächelte glücklich, umfing ihn und gab ihm das Feuer ihrer roten Lippen. Er schlief in ihren Armen ein, an sie geklammert, als habe er Furcht, sie zu verlieren. Pepita fühlte des Nachts, dass ihr Gatte schwere Träume habe. Er zuckte mehrmals wild zusammen, mit allen Gliedern, ein paar Mal stöhnte er laut. Aber dann kam wieder der bleierne Schlaf in seinen Körper. Pepita wachte bis zum Morgen, ohne sich zu rühren, und sann und sann, was an dem begrabenen Tage geschehen sei.

⚪

68 Am nächsten Morgen erwachte Morenito verstört, ohne vom Schlaf erquickt zu sein. Sogleich stand vor seinem Gedächtnis der warnende Mateo wieder, und es war ihm, als schlügen ihm jene teuflischen Worte von neuem an das Ohr.

Pepita fragte ihren Gatten, ob er im Laufe des vorigen Tages einen Verdruss gehabt hätte oder ob er sich körperlich unwohl fühle.

»Es ist nichts,« sagte Morenito, indem er sie mit sonderbaren Augen ansah, »der Kopf schmerzt mich ein wenig, ich weiss nicht, woher es kommt. Ich werde einen Gang vor die Stadt machen, zum Landhause meines Bruders. In der frischen Luft werde ich die gute Stimmung wieder bekommen.«

Er verliess das Haus und wanderte durch die Strassen. Er suchte sich zur Ruhe zu zwingen, aber es gelang ihm schlecht. Er hielt es nirgends aus. Er kehrte in dieser und in jener Bodega ein, aber es war, als sei plötzlich eine Kraft vorhanden, die ihn unbarmherzig immer wieder auf und weiter trieb, die ihn zu keinem geordneten Gedanken kommen liess und Alles in ihm reizte, unbarmherzig, und ihm jede gefestigte Stimmung nahm.

Als er gegen Mittag in einem stillen, beinahe leeren Café sass und in einem dunkeln Winkel vor sich hin brütete, schoss ihm plötzlich ein heisser Gedanke durch den Kopf, indem er sich zugleich einen Narren schalt, dass er nicht schon längst darauf gekommen sei.

»Ich will zu José de Vargas gehen« dachte er. »Es ist lange her, dass ich nicht bei ihm war.«

Und nun nahm er sich vor, aufs allergenaueste die 69 Mienen seines Banderillero zu studiren, in dem Augenblick, wo dieser ihn, den Morenito, in sein Zimmer treten sehen würde. Er malte sich aus, wie sehr überrascht José sein würde, wenn er plötzlich den Besuch seines Espada empfing. Aber Morenito wollte mehr erkennen als die blosse Überraschung, die ja natürlich war, denn Morenito war seit seiner Vermählung nur vereinzelte Male in die Wohnung des José gekommen. Er wollte mehr erkennen: einen erschreckten Blick oder einen Zug des Misstrauens um den Mund oder ein verlegenes Wort oder irgend etwas Anderes, das seinem schwarzen Argwohn einen Anhalt geben konnte.

Seine Pulse klopften laut, als er das Haus des José de Vargas betrat. Er versuchte vergebens, seine Erregung zu bemeistern, die so gross war, dass er in Augenblicken meinte, die Gegenstände um sich her verdoppelt zu sehen.

Das Mädchen, das ihm öffnete, bedeutete ihm auf seine Frage nach der Anwesenheit des José, dass dieser ausgegangen sei; doch forderte sie den Morenito auf, näher zu treten, da ihr Herr in kurzer Zeit zurückkehren müsse.

Morenito begab sich in das Wohnzimmer des José, suchte es schnell mit einigen Blicken in seinen Einzelheiten zu umfassen und liess sich auf einen der strohgeflochtenen Stühle nieder. Am Fusse eines Tischchens, das daneben stand, lag ein feines, weisses Tuch aus Batist. Als er es bemerkte, biss er die Lippen ineinander, und sein Gesicht wurde noch um einen Schatten bleicher. Er nahm das Tuch auf und steckte es ein. Dann erhob er sich und sagte dem dienenden Mädchen, dass er doch nicht die Zeit hätte, auf die Rückkehr ihres Herrn zu warten. Er trug ihr einen 70 Gruss an diesen auf und verliess das Haus, aschfahl, aber ruhig, ohne dass ihn mehr die Qualen des Zweifels plagten.

⚪

Dies war an einem Mittwoch geschehen. Für den Sonntag war ein Stiergefecht der drei jungen Espadas Mateo Riguera, Bocanegra und Morenito in der Plaza de toros von Sevilla angezeigt. Während der paar Tage bis zum Sonntag lag Morenito viel in den Kirchen herum, mied die Gesellschaft seiner Bekannten, war aber in seinem Wesen ruhig und schlief des Nachts. Hierüber konnte Pepita, die nicht abliess, ihn mit Anspannung all ihrer Nerven zu beobachten, nicht ins Klare kommen. Jener sonderbare Anflug leidenschaftlich gesteigerten Empfindens, der in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch über ihn gekommen war, wiederholte sich nicht. Er war kalt zu Pepita und wich ihren Blicken aus. Aber er sagte ihr nichts, was sie hätte verletzen können, und nie kam ein Wort über seine Lippen, das sie über sein Mitwissen ihrer Schuld hätte aufklären können. So bestand eine Schwüle zwischen den beiden Eheleuten, die sich jederzeit in einem Gewitter zu entladen drohte. Sie litten beide Qualen unter dieser aufreibenden Stimmung und empfanden es beide, dass ein solches Leben auf längere Zeit nicht auszuhalten sei.

So kam der Sonntag heran. Gegen Mittag schmückte sich Morenito mit der funkelnden Tracht des Espada. Sonst pflegte ihm sein Weib hierbei behilflich zu sein. Diesmal 71 lehnte er ihre Hilfe ab. Er schloss sich in sein Zimmer ein und bekleidete sich mit langsamen, sorglichen Bewegungen, die fast feierlich waren. Er berührte jedes der glänzenden Stücke, die er sich antat, in einer Weise, wie man sonst nur geliebte Wesen zu berühren pflegt, und als er in vollem Schmucke dastand, eine schöne, stolze Gestalt, die Wangen ein wenig von einer fieberigen Erregung gerötet, griff er nach seinem Toledoschwert und zog es aus der Lederscheide. Er fuhr mit dem Finger über die glänzende Fläche hin, bog sie ein wenig und musste lächeln.

Pepita hatte an diesem Sonntag ein Gefühl, das ihr gesteigerte Angst verursachte. Sie wusste nicht, was es war, oder vielmehr, sie wollte sich absichtlich keine Rechenschaft darüber geben, denn sie musste sich sagen, dass es nichts anderes sein konnte, als das Bewusstsein ihrer Schuld. Dieses selbe dämmerige Gefühl sagte ihr auch, dass an diesem Tage etwas geschehen werde, aber sie ahnte nicht, was. Sie ging wie im Traume umher, mit verschleierten Augen, und tat sich rote Rosen ins Haar. Hin und wieder spürte sie einen Stich, der ihr durchs Gehirn ging und hatte Minuten, wo sie sich still hätte niedersetzen und weinen mögen. Das ruhelose Grübeln in den vergangenen Tagen und Nächten und das schwüle Vorgefühl eines unabänderlich kommenden Etwas, das sie als etwas Furchtbares ahnte, hatte sie mürbe gemacht. Sie sehnte sich danach, dass diesen folternden Stunden ein Ende werde, und sei es auch etwas Grausames, das dieses Ende brächte.

Die beiden Gatten setzten sich nieder zum Mittagsmahl. Pepita in einem weinroten Seidenkleide, das sie für die Corrida angetan hatte, und mit reichem Goldschmuck an 72 Armen und Händen. Es ging wieder still zu während des Mahles, wie schon an den vorhergehenden Tagen. Endlich brach Morenito das Schweigen. In langsamem, ehernem Tone sagte er, indem er sein Weib mit kühlen Augen mass:

»José de Vargas wird heute Nachmittag mit der Garrocha springen.«

»José de Vargas?«

»Ja. Was fragst Du so gleichgültig? Ich dächte, es muss von Interesse für Dich sein.«

»Was soll das heissen?«

»Ich frage nur. Ist er nicht Dein Freund?«

»Das weisst Du so gut wie ich. Er ist unser beider Freund.«

»O ja, er ist mein Freund, mein Herzensfreund ist er, mein Brüderchen, mein Engel, o ja!«

Darauf lachte er und schlug mit der geballten Hand auf den Tisch. Das war das erste Mal, dass seine innere Gärung überschäumte.

Pepita hob den schmerzenden Kopf aus der Hand, in die sie ihn gestützt hatte, sah ihren Gemahl erstaunt an und sprach sehr ruhig, fast traurig, so dass er ihre Verschlagenheit im Stillen bewundern musste:

»Ich verstehe Dich nicht.«

Morenito ging nicht weiter darauf ein und bat:

»Pepita, geh mir ein Glas kaltes Wasser holen. Es brennt mir in der Kehle.«

73 Pepita erhob sich und schritt hinaus. Kaum hatte sie das Zimmer verlassen, als Morenito ein kleines Pulver aus der Brust nahm und es in den Wein Pepitas schüttete. Diese kehrte zurück und reichte ihrem Gatten das begehrte Glas Wasser. Morenito ergriff es und sprach:

»Wir wollen auf eine fröhliche Corrida trinken. Nimm Deinen Wein.« Er trank das Wasser und sie den Wein. Dann stand er auf und sprach:

»Der Teufel weiss es, mir ist seit einigen Tagen die Lust an den Mahlzeiten verloren gegangen. Ich bitte Dich, das Essen allein zu beenden. Um vier Uhr werde ich kommen, um Dich für die Corrida abzuholen. Halte Dich dann bereit.«

Er setzte sich die schwarzplüschene Toreromütze auf und schritt hinab auf die Gasse. Er trat nebenan in eine Taberna und liess sich in ein leeres Zimmer führen. Hier schrieb er allerhand auf einzelne Zettel, bis gegen vier. Dann faltete er Alles zusammen und versiegelte es, erhob sich und begab sich zurück in sein Haus.

»Wo ist Pepita?« fragte er das Mädchen in der Küche, da er sein Weib in dem Wohnraum nicht fand.

»Die Frau liegt auf ihrem Bett, sie fühlt sich unwohl« entgegnete das Mädchen.

Morenito trat in das Schlafgemach. Da lag sie, blass und schön wie ein Engel, mit müde flackernden Augen. Dieses glänzend weisse Gesicht gab mit dem nächtlichen, rosengeschmückten Haar, das es umrahmte, und dem rotseidenen Kleide zusammen ein Farbenbild, das von einer märchenhaften Wehmut war.

»Welch eine Schönheit« musste Morenito denken. Aber dieses Gefühl verliess ihn schnell. 74

»Fühlst Du Dich krank?« fragte er.

»Ich weiss nicht, was es ist. Es glüht in meinem Kopfe, als wolle es mir die Stirn zersprengen.«

»Hast Du einen Wunsch, Pepita? Willst Du, dass sich Dir etwas zur Linderung bringe?«

»Tränke ein Tuch mit kaltem Wasser und lege es mir auf die Stirn.«

Morenito ging hinaus und kam in Kürze mit einem feuchten Tüchlein zurück. Er legte es ihr auf die pochende Stirn und sprach:

»Es ist eins Deiner Tüchlein aus Batist. Ich habe es gestern in der Wohnung des José de Vargas gefunden und wünsche, dass es Dir Linderung bringe.«

Sie zuckte zusammen wie ein geschlagenes Kind. Ihre Augen warfen einen gereizten Blick auf ihn, dann schlossen sie sich. Sie wandte den schmerzenden Kopf zur Seite, von Morenito ab, drückte das Gesicht in die Kissen und fing zu weinen an.

Morenito verliess das Zimmer, ohne noch ein Wort an sie zu richten, mit eisig verhärteter Brust. Er wusste, dass er sie nun nicht wiedersehen werde.

⚪

Die Corrida nahm einen Verlauf, der das Publikum begeisterte. Mateo Riguera tötete seinen ersten Stier mit dem ersten Stich, was ihm die Oreja eintrug. Den zweiten, 75 einen von der schlimmsten Sorte, einen störrigen, hämischen, wusste er mit grossem Geschick zu behandeln und entging einem nichtswürdigen Angriff dadurch, dass er auf den Kopf des Tieres und über den Rücken weg zur Erde sprang. – Bocanegra hatte einen seiner besten Tage und zeichnete sich besonders durch einige gewagte, wohlgelingende Spiele mit der Capa aus. – José de Vargas sprang mehrmals mit der Garrocha und setzte ein paar Banderillas im Knieen. – Morenito war heute noch kecker als sonst. Er zeigte sich, wie man es bei ihm gewohnt war, als der interessanteste Capeador und setzte gleichfalls einige Banderillas, was er seit langem nicht mehr getan. Überhaupt war er tätiger in der Plaza als je. Seinen ersten Stier hatte er recibiendo getötet, aber nicht glücklich, denn er hatte ihm eine Schlagader durchstochen, so dass er verblutete. Nun harrte der zweite auf ihn, dessen Tod zugleich den Schluss der Corrida zu bedeuten hatte.

Morenito liess sich das Schwert reichen und warf einen Blick über die brausende Menschenmenge. Dann durchmass sein Auge die Arena, auf der die sinkende Sonne lag, und blieb ein Moment an dem gedrungenen Stiere hängen, der drüben, blutend, mit Banderillas bespickt und geneigten Hauptes, stand, ohne sich zu rühren. Nun trat der Espada vor die Loge des Präsidenten, verbeugte sich, grüsste mit erhobenem Schwert hinauf und rief lachend:

»Ich weihe dieses Vieh der Treue unserer süssen andalusischen Frauen!« 76

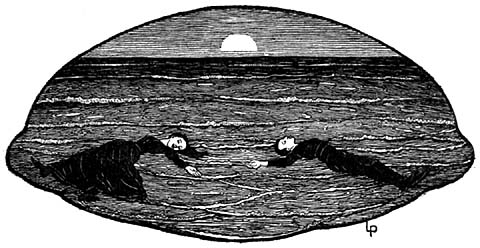

Er winkte dem José, der eine rote Capa nahm, und schritt mit ihm in die Mitte des Kreises. Hier hob er mit flinker Bewegung das Schwert und rannte es seinem Banderillero in die Brust. Dieser sank um, lautlos, mit gebrochenen Augen. Das Volk tobte. Morenito warf das Schwert weit von sich, dann reizte er mit der Muleta den Stier. Der rannte auf ihn zu, mit hervorgequollenen Augen. Morenito rührte sich nicht. Der Stier bohrte seine Hörner durch den Leib des Matadors und schleuderte ihn hoch in die Luft. Noch einmal spiesste er ihn auf, dann liess er ihn liegen, eine bleierne, leblose Masse.

Das Volk schrie, kreischte, pfiff. Mateo Riguera, der bleich wie der Tod an der Barrera gelehnt stand, biss die Lippen aufeinander, dass das Blut rann. Dann liess er sich ein Schwert reichen, trat in die Arena, stellte sich neben die Leiche Morenitos, und äusserlich kalt, gelassen, aber innen brausend, erstach er mit der sichersten Estocada, die er in seinem Leben je getan, den brüllenden Stier, an dessen Hörnern noch das Blut des Freundes hing. Das Tier senkte das Haupt und brach dumpf zusammen, ohne dass die Puntilla nötig war. Da hatte das Volk die Leichen der beiden Anderen auf einen Augenblick vergessen, jauchzte dem jungen Espada zu und liess einen Hagel von Fächern, Cigarillos, Hüten, Mantillas, Puros und Weinschläuchen auf ihn niederprasseln, aber Mateo dankte nicht.

⚪

77 Die Corrida war zu Ende. Das Volk zerstreute sich. Es war ein Leben in den Strassen, als ob Sevilla in Flammen stände. Man fragte, man gab Antwort, mit blassen Lippen, man vermutete, ahnte, und das Entsetzen drang in alle Ecken.

Die Körper der beiden Toreros hatte man unterdessen in die Krankenkammer geschafft, die neben der Plaza de toros liegt. Die Ärzte konnten nichts Anderes tun als feststellen, dass hier zwei Herzen ausgeschlagen hatten. Man legte die Leichen in schwarze Korbbahren, um sie in die Häuser zu schaffen, die den Lebenden als Wohnungen gedient hatten. Mateo Riguera setzte sich in einen Wagen und fuhr voraus, der Wohnung Morenitos zu, um das Weib des Toten vorzubereiten. Die Hände Mateos zitterten, und seine Augen lagen in tiefen Schatten. Das hatte er nicht gemeint, dass es zu diesem Ende kommen sollte.

In der Wohnung Morenitos war Alles still, wie ausgestorben. Mateo suchte nach dem Mädchen in der Küche, sie war nicht zu finden. Zuletzt öffnete der Espada die Tür in das Schlafgemach. Er blieb auf der Schwelle stehen und hielt sich mit der einen Hand am Pfosten fest. Auf dem Bett lag Pepita, blass und still. Die Blumen waren noch in ihrem Haar, aber einige Blätter hatten sich gelöst und waren über die Kissen und das Kleid aus weinroter Seide hinabgefallen.

Mateo trat näher. Er nannte Pepitas Namen. Sie hörte nicht. Nun berührte er die eine ihrer Hände. Es schauderte ihn. Sie fing schon an, kühl zu werden. Er suchte nach einer Wunde, vermochte aber keine zu finden. Sie konnte nur an Gift gestorben sein. 78

Mateo Riguera schlug das Kreuz über dem Angesicht der Toten, dann vor dem eigenen. Er stand in Ergriffenheit, halb betäubt von alle dem, was dieser Tag gebracht hatte. Seine Augen ruhten noch lange auf den engelsschönen Zügen vor ihm, in die sich der Schmerz nur allzu tief hineingegraben hatte. Dann trat er an das Fenster, öffnete es und liess die Luft der blühenden Dämmerung ein.