|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Lafontaine

Die Levantiner Mähr erzählt

Von einer Ratte, die müd' aller Erdensorgen,

Sich einen ries'gen Käs' erwählt,

Drin vor der Welt sie sich verborgen.

Es sah die Klausnerin darin erfüllt ihr Sehnen.

Sie grub mit Pfoten und mit Zähnen,

So daß in kurzer Frist lag in der Klaus' umher

Nahrung und Lager schon; was brauchte sie noch mehr?

Sie wurde dick und fett. Gott segnet reich mit Gut

Den, der ihm fromm Gelübde tut.

Bei ihr nun, die so heilig sehr,

Erschienen einmal ein'ge Ratten,

Um ein Almosen sie, ein kleines, anzuflehen;

Sie mußten in die Fremde gehen

Und Hilfe suchen, weil blockiert die Katzen hatten

Die Rattenstadt Ratopolis,

Gezwungen waren sie zu reisen ohne Geld,

Weil sich so arm und rings umstellt

Die Rattenrepublik erwies.

Um wenig baten sie und hofften's zu erlangen,

Eh vier, fünf Tage noch vergangen.

»O Freunde,« sprach die Klausnerin,

»Nichts gehen fürder mich mehr an die ird'schen Dinge;

Was könnt' ich Arme und Geringe

Wohl tun für euch, o sagt, worin

Euch beistehn? ich kann nur den Himmel für euch bitten.

Ich hoff' er hilft euch auch, wenn ihr genug gelitten.«

Wie sie gesprochen diese Worte

Verschloß die Heil'ge ihre Pforte.

Wen habe mit der Ratte ich

Gemeint? wohl einen Mönch? O nein.

Ein Derwisch war es sicherlich,

Ich nehme an, ein Mönch muß stets barmherzig sein.

Zwei Teile an der Schlange sind

Gefährlich jedem Menschenkind,

Der Kopf und Schwanz. Die beiden kamen

Zu einem hochberühmten Namen,

Drum bei den Parzen, jenen grimmen.

Doch nun erhoben sie die Stimmen

Im Streite wem es zu sollt' stehen,

Voran zu gehen.

Den Kopf sah immer man voran dem Schwanze eilen.

Nun rief der Schwanz zum Himmel klagend

Und also fragend:

»Gelaufen bin ich so und so viel Meilen,

Mich fügend in des Kopfes Streben.

Meint er, daß ich soll stets so unterwürfig leben?

Bescheidner Diener bin ich nur.

Zum Bruder bin ich ihm gegeben,

Nicht, daß ich folge seiner Spur.

Wir beide sind von gleichem Blut,

Behandelt auch uns beide gleich.

Ich trag' so gut wie er es tut

Ein Gift in mir, an Schärfe reich.

Drum endlich höre nun mein Flehen,

Gib den Befehl zu meinem Heil,

Daß nun auch ich darf für mein Teil

Voran dem Bruder Kopfe gehen.

Ich will gewiß so gut ihn führen,

Daß niemand Leid soll drum verspüren.«

Recht grausam gütig hat der Himmel es gewährt.

Wenn er nachgiebig ist, bringt oft es große Pein,

Er müßte lieber taub für blinde Wünsche sein.

Hier war er's nicht. Der nun die Führerschaft begehrt,

Konnt' ja am hellen Tage nicht

Sehn den geringsten Schimmer Licht;

Gar bald lief er an einen Mann,

An Bäume und an Felsen an,

Den Bruder führte er grad' in die Unterwelt.

Weh jedem Staate, der in solchen Wahn verfällt.

»O Jupiter, deß Hirn auf neue Art

Seltsam geheimnisvoll entbunden ward

Von Pallas, die zur Feindin mir gegeben,

Hör' meine Klagen einmal nur im Leben!

Progne beraubt der Nahrung mich, sie streicht

Hoch durch die Lüfte, über's Wasser leicht,

Nimmt mir die Fliegen vor der Türe fort,

Die mein doch wären. Sicher voll und schwer

Mein Netz ohn' den verwünschten Vogel wär'

Ich hab' es fest gewebt an gutem Ort.«

Also beklagte sich und grollte

Die Spinne, die war aus geschickter Stickerin

Geworden zur Bestrickerin,

Die alle fliegenden Insekten fangen wollte.

Doch beutegierig, trotz des Tierchens Jammer schoß

Die Schwalbe durch die Luft, die Fliegen weg zu fangen

Für ihre Jungen und für sich erbarmungslos,

Denn die gefräß'ge Brut trug stets danach Verlangen.

Mit offnen Schnäbeln und beständig schreiend lagen

Die Kleinen in dem Nest, erbettelnd was sie fand.

Die arme Spinne nur bestand

Aus Kopf und Beinen noch, die kaum mehr angewandt;

Da ward sie selbst auch fortgetragen.

Die Schwalbe streift' im Flug herunter das Gewebe,

Dran hing das Tierlein in der Schwebe.

Für jeden Stand ließ Zeus zwei große Tische breiten;

Es sitzen die geschickt und wachsam stark und groß

Am ersten, aber Rester bloß

Gibt's für die Kleinen an dem zweiten.

(Deutsch von Wege)

Béranger

So seh' ich Schwalben euch noch einmal wieder,

Feldflücht'ge, wenn der rauhe Winter naht?

So seufzte, von der Ketten Last darnieder

gebeugt, am Strand des Mauren ein Soldat.

Ihr, denen Hoffnung lächelnd nachgezogen

bis hierher, wo zum Pfeile wird das Licht,

gewiß aus Frankreich seid ihr hergeflogen, –

sprecht ihr von meinem Vaterland mir nicht?

Von dem verborgnen Tal, wo ich geboren,

wo unbekannt zu sterben ich gehofft,

hab' ich euch um ein frisches Blatt beschworen, –

schon seit drei Jahren bat ich – ach so oft!

Dort, wo der Schmerlenbach sich schlängelnd bieget,

beim Erlenbusch, dort ist's, am Wasser dicht,

wo heimlich unsre Schaubenhütte lieget, –

sprecht ihr von meinem stillen Tal mir nicht?

Ist eine nicht von euch zur Welt gekommen

am Dach, worunter ich als Säugling schlief?

Dann hat mitleidig sie wohl oft vernommen,

wie mich die arme Mutter sehnend rief:

Sie liegt im Sterben, – hört nicht auf zu wähnen,

sie höre meinen Tritt, – sie lauscht, – sie bricht

getäuscht in Tränen aus, in bitt're Tränen, –

ihr redet mir von Mutterliebe nicht?

O sagt mir, ist die Schwester schon vermählet?

Vernahmt ihr unsrer jungen Burschen Lied,

der Gäste Jubelruf? Wen sie gewählet,

ich ahnt' es schon, da ich vom Hause schied.

Und alle die Genossen meiner Siege,

sind sie gekehrt, o stattet mir Bericht,

Sind alle heimgekehret aus dem Kriege? –

Von so viel Freunden redet ihr mir nicht?

Kann sein, schon drängt sich über ihre Leichen

der Fremdling in mein Tal; jetzt wird vielleicht

mein Herz entweiht von fremder Söldner Zeichen,

und meiner Schwester Liebesglück erbleicht,

ach, keine Mutter betet meinethalben! –

Wohin ich blicke – Ketten, nirgends Licht! – –

Ihr, meines teuern Vaterlandes Schwalben,

von seinem Elend redet ihr mir nicht?

François Coppée

Ich sprach zur Taube: Flieg' und bring' im Schnabel

Das Kraut mir heim, das Liebesmacht verleiht!

Am Ganges blüht's, im alten Land der Fabel.

Die Taube sprach: Es ist zu weit.

Ich sprach zum Adler: Spanne dein Gefieder,

Und für das Herz, das kalt sich mir entzog,

Hol' einen Funken Glut vom Himmel nieder!

Der Adler sprach: Es ist zu hoch.

Da sprach zum Geier ich: Reiß' aus dem Herzen

Den Namen mir, der drein gegraben steht!

Vergessen will ich lernen und verschmerzen.

Der Geier sprach: Es ist zu spät.

(Übersetzt von Emanuel Geibel)

Pierre Dupont

Zwei Ochsen, weiß mit braunen Flecken,

Hab' ich im Stall, ein prächtig Paar!

Von Ahorn ist der Pflug; der Stecken

Ein Stechpalmzweig, der Rinde bar.

Es schafft ihr Fleiß, daß grün das Feld mir

Im Winter, gelb im Herbst erstrahlt;

In

einer Woche bringt mehr Geld mir

Das Paar, als ich dafür bezahlt.

Ach, müßt' ich sie verkaufen:

Eh'r wollt' ich gleich ersaufen;

Wohl lieb' ich sehr mein Weib – doch schüfe größre Not

Der ihre nicht mir als der Ochsen Tod.

Ihr seht die Schollen sie durchwühlen,

Die Furchen ziehend tief und grad,

An Tagen, kalten oder schwülen,

Ob Regen, ob Gewitter naht.

Und mach' ich Halt mal, um zu trinken:

Aus ihren Nüstern steigt ein Rauch;

Es setzt auf ihrer Hörner Zinken

Der Spatz sich hin, der kleine Gauch.

Ach, müßt' ich sie verkaufen:

Eh'r wollt' ich gleich ersaufen;

Wohl lieb' ich sehr mein Weib – doch schüfe größre Not

Der ihre nicht mir als der Ochsen Tod.

Stark sind sie wie die Traubenkelter,

Und sanft dabei wie Lämmer doch.

Ein Städter fragt mich jährlich: »Hält Er

Sie noch nicht feil? Der Preis – wie hoch?«

Er will, daß sie geschmückt durchwandeln

Am Fastnachtstag die Straßenreihn –

Dann gar dem Schlachter sie verhandeln!

Schön' Dank! sie sind und bleiben mein.

Ach, müßt' ich sie verkaufen:

Eh'r wollt' ich gleich ersaufen:

Wohl lieb' ich sehr mein Weib – doch schüfe größre Not

Der ihre nicht mir als der Ochsen Tod.

Wenn einst erwachsen unsre Kleine,

Und wenn dann unsres Königs Sohn

Zur Ehe sie begehrt: ich meine,

Ich gäbe all mein Geld ihm schon;

Doch will zur Mitgift er verlangen

Die Ochsen, weiß und braun gefleckt:

Mein Kind, so laß die Krone hangen,

Die nicht der Ochsen Wert uns deckt!

Ach, müßt' ich sie verkaufen:

Eh'r wollt' ich gleich ersaufen;

Wohl lieb' ich sehr mein Weib – doch schüfe größre Not

Der ihre nicht mir als der Ochsen Tod.

(Übersetzt von Adolf Strodtmann)

Léon Gozlan

Er ist so zart, daß ihn ein Hauch

Im Wald verweht, im dämmerkühlen,

So zart – ihn kann vom Blütenstrauch

Der Tau im Fall zur Erde spülen.

Er fürchtet nicht des Jägers Schrot.

Wie traf es ihn? Seht ihn dort fliegen –

Die kleinen Schwingen purpurrot

Vermag ein Härlein aufzuwiegen.

Ein Blümchen ist ihm Schlummerstatt,

Und treibt er schillernd durchs Geäste,

So ist's, als ob ein Blütenblatt

Sich schaukelte im Spiel der Weste!

(Übersetzt von Hans v. Vintler)

Pierre Lachambeaudie

Ein Esel sprach: »Ihr sollt es hören,

Wie ich die Laute schlagen kann.«

Er spielt, da lachte jedermann,

Doch ließ der Esel sich nicht stören.

Am Ende merkt er denn am Spott,

Er tue keine Wunder.

»Wenn ich nicht spielte wie ein Gott,«

Sprach er, als sich der Kreis der Hörer trennte,

»So ist die Laute schuld, der schlechte Plunder!«

Die armen Instrumente!

(Übersetzt von Ludwig Pfau)

Charles-Marie Leconte de Lisle

Gleich einem Glutmeer, das in tiefem Schweigen

Sich endlos dehnt, erglimmt der rote Sand.

Erstarrte Wellen bis zum Wüstenrand,

Wo Säulen Rauches aus den Hütten steigen!

Kein Laut, kein Hauch. In ferner Höhle liegt

Der satte Löwe schlummernd. Die Gazelle

Trinkt in dem Palmenhain aus blauer Quelle,

Wo unters Dickicht sich der Panther schmiegt.

Kein Vogel kühlt mit raschen Flügelschlägen

Die Luft, wo riesengroß die Sonne hängt,

Manchmal sieht man, wenn sie die Glut bedrängt,

Der Schlangen Schuppenleib sich funkelnd regen. –

So flammt der Raum in sonnenheißer Ruh'.

Doch durch die Weiten, durch die schlafgebannten,

Ziehn träge faltenreiche Elefanten,

Ein plumper Wanderzug, der Heimat zu.

Sie tauchen auf von fern, gleich braunen Massen,

Und graben, wie sie staubumwirbelt nahn,

Den Sand durchwatend in gerader Bahn,

Mit breitem, sicherm Fuße tiefe Gassen.

Ein alter Häuptling vorn. Von Rissen klafft

Sein Leib, dem Baumstrunk gleich, der morsch und spaltig.

Sein Haupt starrt wie ein Feld. Er wölbt gewaltig

Den Bug, indes er leicht sich vorwärts schafft.

In ewig gleichem Schritte geht er weiter

Und führt die staub'ge Schar zum Ziele hin.

Und, Furchen in die Dünen schneidend, ziehn

Die wucht'gen Pilger hinter ihrem Leiter.

Ihr Ohr hängt breit, ihr Rüssel schlaff und schwer.

Das Auge ist geschlossen. Von dem Bauche

Dampft glühnder Schweiß empor in weißem Rauche.

Rings summt ein ungestüm Insektenheer.

Doch ob der Durst sie quält, die Fliegen sausen,

Ihr schwarzer Rücken kocht im Sonnenbrand –:

Sie träumen wandernd vom verlaßnen Land,

Von Feigenwäldern, wo die Ihren hausen.

Der Strom, das Kind der großen Berge, naht,

Auf dem das Flußpferd brüllt, wo sie im blanken

Gewand des Mondscheins, weithin schattend, tranken,

Indes ihr Fuß das Röhricht niedertrat.

So wandern sie, gleich einem schwarzen Bande,

Beherzt und langsam, durch die Wüste weit.

Und leblos wieder starrt die Einsamkeit,

Als sie entschwinden fern am Himmelsrande.

(Übersetzt von Emil Ermatinger)

Vittore Pisano, Vision des heiligen Eustachius.

Emile Souvestre

Komm mit zum Rosenbusch, ich will dir etwas zeigen. –

Siehst du das Nestchen dort? dort in den schwanken Zweigen?

Sieh wie das Laub sich neigt und schützend es bedeckt!

Ein Bett aus Moos hält warm die junge Schar geborgen;

Sieh, wie sie schlummern! Komm! du brauchst nicht zu besorgen,

Daß deine Stimme sie erschreckt.

Die Mutter deckt sie noch besorgt mit dem Gefieder;

Ihr müdes Auge schließt und öffnet sich halb wieder,

Die Mutterliebe hält den Schlummer fern. Allein

Jetzt schläft sie ein. Sanft ruht sie nach der Müh' am Tage,

Und doch gehört ihr nur ein Nest im Rosenhage,

Dazu ihr Teil am Sonnenschein.

Sieh nur, wie klein ihr Heim, als könnt' es gar nicht passen!

Kaum kann die Mutter und die kleine Schar es fassen.

Doch hier ist Luft und Licht, und süß ist hier die Ruh',

Und das genügt für sie! Bald werden sie ausschwärmen;

Der Kleinen jedes kann sein Brüderchen erwärmen,

Ihr Fittich deckt sie alle zu.

Und wir, sterblich wie sie, nur Pilger hier auf Erden,

Baun Schlösser, ob wir gleich bald abberufen werden;

Und unsrer Wünsche Zahl verbittert uns das Blut:

Und unsrer Wünsche Zahl verbittert uns das Brot:

Mehr Luft, mehr Licht, mehr Raum, das Feld ist zu geringe,

Ein größer Haus – Bedarf es denn so vieler Dinge

Für unrse Liebe – und den Tod?

(Übersetzt von Fritz Gundlach)

Jules Renard

Ein Stein war ihr Ahne, unter einem Stein lebt sie, und dieser wird dereinst ihr Denkmal sein.

Ich besuche sie öfters, und jedesmal, wenn ich ihren Stein aufhebe, wird mir bange, sie wiederzufinden, und bange, sie könnte nicht mehr da sein. Aber da ist sie wieder!

Aufgeschwollen wie die Börse eines Geizigen, liegt sie wohlgeborgen auf ihrer trockenen, sauberen Lagerstätte, die gänzlich von ihr ausgefüllt wird.

Nur das Regenwetter kann sie veranlassen, auszugehen und mir entgegenzukommen.

Nach ein paar plumpen Sprüngen hält sie, auf ihren Schenkeln sitzend, inne und betrachtet mich mit geröteten Augen.

Mag die schnöde Welt sie als eine Aussätzige behandeln – ich für meinen Teil scheue mich nicht, neben ihr niederzukauern und mein menschliches Angesicht dem ihrigen zu nähern. Und auch den letzten Rest meines Ekels werde ich überwinden und dich, o Kröte, mit meiner Hand liebkosen.

In diesem Leben muß so manches geschluckt werden, was einem weit schlechter bekommt.

Gestern aber ließ ich mir leider einen Taktfehler zuschulden kommen. Als es aus all ihren aufgebrochenen Warzen gärte und heraussickerte, sagte ich zu ihr:

»Meine arme arme Freundin, ich will dir nicht wehe tun, aber es ist leider Gottes wahr – du bist häßlich!«

Da öffnete sie ihren heiß atmenden, zahnlosen Kindermund und entgegnete mir mit leicht englischem Akzent:

»Et toi?«

Er gleitet über den Teich hin wie ein weißer Schlitten, von Wolke zu Wolke. Denn es hungert ihn einzig nach flockigen Wolken, die er entstehen, einherziehen und im Wasser sich verlieren sieht. Eine von diesen begehrt er. Nach ihr zielt er mit dem Schnabel, und plötzlich versenkt er seinen mit Schnee bekleideten Hals.

Dann zieht er ihn wieder hervor, einem Frauenarm vergleichbar, der dem Ärmel entschlüpft.

Es war umsonst.

Er schaut um sich: die aufgescheuchten Wolken sind entschwunden.

Aber nur für einen Augenblick ist er enttäuscht; denn die Wolken kommen in Bälde wieder, und dort drüben, wo die Wellenbewegungen des Wassers ersterben, bildet sich soeben eine neue.

Sachte, wie auf einem Federkissen liegend, rudert er dem neuen Ziel entgegen.

So fischt der Schwan in einemfort nach eiteln Spiegelbildern, und vielleicht stirbt er dereinst als ein Opfer dieser Illusion, ehe er ein einziges Stück Wolke gefangen hat.

Aber was rede ich da!

Jedesmal, wenn er untertaucht, durchsucht er mit seinem Schnabel den nahrhaften Schlamm und holt einen Wurm herauf.

Und er wird fett wie eine Gans.

Alphonse Daudet

An Herrn Pierre Gringoire, lyrischen Dichter in Paris.

Du bleibst doch immer derselbe, mein armer Gringoire!

Wie! Man bietet dir eine Stelle als Berichterstatter für ein gutes Pariser Journal und du hast den Mut sie zurückzuweisen ... Aber sieh dich doch an, armer Teufel! Sieh den durchlöcherten Überzieher, die ramponierten Beinkleider, das schmale Gesicht, auf dem der Hunger geschrieben steht. Dahin hat dich deine Leidenschaft für schöne Reime gebracht! Das hast du durch zehnjährige treue Dienste unter den Pagen des gnädigen Herrn Apollo erreicht ... Schämst du dich nicht?

Werde doch Berichterstatter, dummer Teufel, werde Berichterstatter! Da wirst du schöne Thaler im Umsehen verdienen, du wirst bei Brébant speisen und kannst bei jeder ersten Vorstellung dich mit einer neuen Feder hinter dem Ohre zeigen ...

Du willst nicht? durchaus nicht? ... Du willst nach deiner Weise frei bleiben bis an das Ende ... Nun wohl, so laß dir die Geschichte der Ziege des Herrn Seguin erzählen. Hoffentlich wirst du daraus lernen, was man gewinnt, wenn man frei leben will.

*

Herr Seguin hatte noch nie Glück mit seinen Ziegen gehabt.

Er verlor sie alle auf gleiche Weise; eines schönen Morgens zerrissen sie ihren Strick, liefen fort in das Gebirge und dort oben fraß sie der Wolf. Nichts hielt sie zurück, weder die Liebkosungen ihres Herrn, noch die Furcht vor dem Wolfe. Es waren eben, wie es scheint, unabhängige Ziegen, die um jeden Preis ihre eigenen Herren sein und frei leben wollten.

Der wackere Herr Seguin, der kein Verständnis für den Charakter seiner dummen Tiere hatte, war ganz bestürzt. Er sagte sich:

»Da hört alles auf, die Ziegen langweilen sich bei mir; ich werde wohl keine einzige behalten.«

Dennoch verlor er den Mut nicht und, nachdem er sechs Ziegen auf die gleiche Weise verloren hatte, kaufte er eine siebente; nur trug er dieses Mal Sorge, eine ganz junge zu wählen, damit sie sich besser daran gewöhne, bei ihm zu bleiben.

Ach! Gringoire! Wie hübsch war die kleine Ziege des Herrn Seguin! Wie hübsch war sie mit ihren sanften Augen, mit ihrem Unteroffiziersbarte, mit ihren schwarzen, glänzenden Klauen, ihren gestreiften Hörnern und ihren langen weißen Haaren, die sie wie ein Mantel umhüllten! Fast war sie so reizend, wie Esmeraldas Zicklein, du erinnerst dich doch, Gringoire? – und dann, wie war sie gelehrig, wie einschmeichelnd; wie ließ sie sich melken, ohne sich zu rühren, ohne ihren Fuß in den Melknapf zu setzen. Ein wahrer Schatz von einer kleinen Ziege ...

Herr Seguin hatte hinter seinem Hause ein Weißdorngehege. Dorthin brachte er seine neue Kostgängerin. Er band sie an einen Pfahl an der schönsten Stelle, der eingehegten Wiese, trug Sorge dafür, daß der Strick lang genug war und kam von Zeit zu Zeit um nachzusehen, ob sie sich wohl befinde. Die Ziege war glücklich und tat sich in dem saftigen Grase eine solche Güte, daß Herr Seguin ganz entzückt war.

»Endlich,« dachte der arme Mann, »endlich habe ich eine, die sich bei mir nicht langweilen wird!«

Herr Seguin irrte, seine Ziege langweilte sich.

*

Eines schönen Tages betrachtete sie das Gebirge und sprach zu sich:

»Wie muß es einem dort oben wohl sein! Welche Lust, in dem Haidekraut herumzuspringen, ohne den verdammten Strick, der einem den Hals zuschnürt! – Für einen Esel oder für einen Ochsen mag es gut genug sein, in einem Gehege zu grasen! ... Die Ziegen, die brauchen ein weiteres Feld.«

Von diesem Augenblick an schien ihr das Gras im Gehege unschmackhaft. Sie begann Langeweile zu empfinden. Sie magerte ab, ihre Milch fing an zu versiechen. Es war ein wahrer Jammer zu sehen, wie sie den ganzen Tag lang am Stricke zog, den Kopf nach dem Gebirge gekehrt, mit offenen Nüstern, traurig ihr Mäh, mäh! hervorstoßend.

Herr Seguin bemerkte wohl, daß seine Ziege etwas hatte, aber er wußte nicht, was ... Eines Morgens, als er sie eben fertig gemolken hatte, kehrte sich die Ziege um und sprach zu ihm in ihrem Kauderwälsch:

»Hören Sie einmal, Herr Seguin, ich bekomme bei Ihnen die Schwindsucht, lassen Sie mich hinauf in das Gebirge gehen.«

»Ach! mein Gott! auch sie!« rief Herr Seguin ganz versteinert und ließ vor Schreck den Melknapf fallen. Dann setzte er sich in das Gras neben seine Ziege und sprach:

»Wie, Blanquette, du willst mich verlassen!«

Und Blanquette antwortete:

»Ja, Herr Seguin.«

»Fehlt es dir denn hier an Futter?«

»O nein, Herr Seguin.«

»Oder bist du vielleicht zu kurz angebunden, willst du, daß ich den Strick länger mache?!«

»Das würde nicht der Mühe lohnen, Herr Seguin.«

»Nun, was fehlt dir denn eigentlich! Was willst du denn?«

»Ich will in das Gebirge gehen, Herr Seguin.«

»Aber, Unglückselige, weißt du denn nicht, daß der Wolf im Gebirge ist ... Was willst du denn machen, wenn er kommt? ...«

»Ich werde ihn mit meinen Hörnern stoßen, Herr Seguin.«

»Der Wolf verlacht deine Hörner. Er hat mir Ziegen gefressen, die viel größere Hörner hatten als du ... Du weißt doch, die arme alte Renaude, die voriges Jahr hier war? eine Kapitalziege, stark und boshaft wie ein Bock. Sie hat sich die ganze Nacht mit dem Wolf herumgeschlagen ... dann, am Morgen, hat sie der Wolf doch gefressen.«

»Arme Renaude! ... Doch das tut nichts, Herr Seguin. Lassen Sie mich in das Gebirge gehen.«

»Gütiger Gott! ...« sagte Herr Seguin; »was soll es denn nur mit meinen Ziegen werden? Also noch eine, die der Wolf mir fressen soll ... Aber nein ... ich werde dich retten, Undankbare, auch wider deinen Willen! Und damit du mir nicht etwa den Strick zerreißest, werde ich dich in den Stall einschließen und da sollst du für immer bleiben.«

Damit brachte Herr Seguin die Ziege in einen dunklen Stall, dessen Türe er vorsorglich doppelt verschloß. Unglücklicherweise hatte er das Fenster zu schließen vergessen, und kaum hatte er den Rücken gewendet, so ging die Kleine auf und davon ...

Du lachst, Gringoire? Potztausend! Ich will es wohl glauben; du nimmst die Partei der Ziegen gegen den guten Herrn Seguin ... Aber wir werden gleich sehen, ob dir das Lachen nicht vergeht.

Als die weiße Ziege in das Gebirge kam, da war alles ein Entzücken. Nie hatten die alten Tannen etwas so Hübsches gesehen. Man empfing sie wie eine kleine Königin. Die Kastanienbäume beugten sich bis zur Erde, um mit den Spitzen ihrer Zweige sie zu liebkosen. Der Goldginster öffnete seine Blüten, als sie vorübersprang, und duftete so stark er konnte. Das ganze Gebirge machte ihr den Hof.

Du kannst dir denken, Gringoire, daß unsere Ziege glücklich war! Keinen Strick mehr, keinen Pfahl ... nichts, was sie gehindert hätte zu springen, zu grasen ganz nach Belieben ... Und welches Futter gab es da! Es reichte bis über die Hörner, mein Lieber! Und was für Kräuter! Saftig, zart, ein Allerlei von tausend schmackhaften Pflanzen ... Das war etwas ganz anderes, als der Rasen dort im Gehege. Und welche Blumen! ... Große blaue Glockenblumen, purpurrote Fingerhüte mit langen Kelchen, ein ganzer Wald von wilden Blumen, strotzend von berauschendem Saft! ...

Halb trunken wälzte sich die weiße Ziege darin, die Beine in der Luft, und rollte sich den Abhang hinunter, das welke Laub, die gefallenen Kastanien mit sich reißend ... Dann plötzlich stand sie mit einem Sprunge wieder auf den Beinen. Hopp! fort war sie, den Kopf vorgestreckt flog sie über Stock und Stein ... Bald war sie oben auf einem Felsen, bald unten auf dem Grunde einer Schlucht, oben, unten, überall ... Man hätte glauben können, zehn Ziegen des Herrn Seguin wären im Gebirge.

Das kam daher, daß Blanquette eben vor gar nichts Furcht hatte.

Mit einem Sprung setzte sie über breite Gießbäche weg, die sie dabei mit Tropfen und Schaum bedeckten. Triefend streckte sie sich dann auf irgendeine Felsenplatte und ließ sich von den Strahlen der Sonne trocknen .... Einmal als sie, eine Blüte des Goldregens zwischen den Zähnen, sich dem Rande einer Felsplatte näherte, bemerkte sie unten, ganz unten in der Ebene das Haus des Herrn Seguin und dahinter das Gehege. Das machte sie lachen bis zu Tränen.

»Wie klein das ist!« sagte sie; »wie habe ich nur darin Platz finden können? ...«

Die ärmste! Da sie so hoch oben stand, hielt sie sich für mindestens ebenso groß, wie die ganze Welt ...

Das war fürwahr ein schöner Tag für die Ziege des Herrn Seguin. Bald nach links, bald nach rechts laufend fand sie sich gegen Mittag unter einer Herde Gemsen, die eben im Zuge war einen Strauch wilden Weins abzuknuspern. Unser kleiner Springinsfeld im weißen Gewande machte Aufsehen. Man gab ihr den besten Platz am wilden Weine und alle die Herren waren sehr galant gegen sie ... Ja es scheint selbst, – doch das muß unter uns bleiben, Gringoire, – daß ein Gemsenjüngling von dunkler Haarfarbe das Glück hatte, Blanquetten zu gefallen. Die beiden Liebenden verirrten sich eine oder zwei Stunden lang in dem Walde, und wenn du wissen willst, was sie dort einander sagten, so magst du die geschwätzigen Quellen fragen, die unsichtbar unter dem Moose dahinfließen.

*

Plötzlich erhob sich ein frischer Wind. Das Gebirge ward violett; der Abend kam ...

»Schon!« sagte die kleine Ziege und blieb ganz erstaunt stehen.

Unten lagen die Felder in Dunst gehüllt. Das Gehege des Herrn Seguin verschwand im Nebel und von dem Häuschen sah man nur das Dach mit ein wenig Rauch. Sie hörte die Glöckchen einer Herde, die man nach dem Stalle zurückführte, und ihre Seele wurde ganz traurig ... Ein Geier, der vom Fluge zurückkehrte, streifte sie im Vorbeifliegen mit den Flügeln. Sie schrak zusammen ... dann erscholl aus dem Gebirge ein Geheul:

»Hu! Hu!«

Sie dachte an den Wolf; den ganzen Tag hatte die Ausgelassene nicht an ihn gedacht ... Im selben Augenblicke ertönte weit unten im Tale ein Horn. Es war der gute Herr Seguin, der ein letztes Mittel versuchte.

»Hu! Hu! ...« heulte der Wolf.

»Komm zurück! Komm zurück! ...« rief das Horn.

Blanquette hatte Lust umzukehren, aber sie erinnerte sich an den Pfahl; an den Strick, an die Hecke um das Gehege und da dachte sie, daß sie nun sich nicht mehr an dieses Leben gewöhnen könne und daß es besser sei zu bleiben.

Der Klang des Hornes war verstummt ...

Die Ziege hörte hinter sich ein Geräusch im Laube. Sie drehte sich um und sah in der Dämmerung zwei kurze Ohren, ganz aufgerichtet und zwei Augen, die durch das Dunkel leuchteten ... Das war der Wolf.

*

Da saß er auf seinem Hinterteil, gewaltig groß, unbeweglich und blickte nach der kleinen weißen Ziege, die ihm schon im voraus schmeckte. Der Wolf hatte keine Eile, wußte er doch bestimmt, daß er sie fressen würde; nur lachte er boshaft, als sie sich nach ihm umwendete.

»Ha! ha! die kleine Ziege des Herrn Seguin!« und dabei fuhr er mit seiner dicken roten Zunge über die bläulichen Lefzen.

Blanquette fühlte, daß sie verloren war ... Sie erinnerte sich an die Geschichte der alten Renaude, die sich eine ganze Nacht mit dem Wolf herumgeschlagen hatte, um am Morgen gefressen zu werden und dachte einen Augenblick, es sei vielleicht besser, sich gleich fressen zu lassen; dann besann sie sich eines Besseren, senkte den Kopf, die Hörner nach vorn gerichtet und nahm Stellung, wie es einer tapfern Ziege des Herrn Seguin ziemte, die sie war ... Nicht als ob sie die Hoffnung hegte den Wolf zu töten – Ziegen töten überhaupt den Wolf nicht, – sondern nur um zu sehen, ob sie so lange, wie Renaude, Stand halten könne ...

Nun nahte das Ungeheuer und die kleinen Hörner fingen an zu tanzen.

»Ah! die tapfere kleine Ziege! Mehr als zehnmal – ich lüge nicht, Gringoire, – zwang sie den Wolf zurückzuweichen, um Atem zu schöpfen. Während dieser minutenlangen Pausen pflückte das kleine Leckermaul in Eile noch ein Paar Halme des saftigen Grases, dann kehrte sie mit voller Schnauze zum Kampfe zurück ... Das dauerte die ganze Nacht. Von Zeit zu Zeit sah die Ziege des Herrn Seguin die Sterne am klaren Himmel tanzen und sprach zu sich:

»Ach! könnte ich es doch bis zur Morgenröte aushalten!«

Ein Stern nach dem andern verlosch. Blanquette verdoppelte die Stöße ihrer Hörner, der Wolf schnappte immer gieriger zu ... Ein blasser Lichtschein erhob sich am Horizonte ... Das Krähen eines heiseren Hahnes ertönte von einem Meierhofe herauf.

»Endlich!« sagte das arme Tier, das nur noch den Tag erwartete um zu sterben; und sie streckte sich auf der Erde aus in ihrem schönen weißen Pelze, der ganz mit Blut befleckt war ...«

Dann stürzte der Wolf sich auf die kleine Ziege und fraß sie.

Lebe wohl Gringoire!

Die Geschichte, die ich dir erzählt habe, ist nicht von mir erfunden. Kommst du jemals in die Provence, so werden die Leute dir oft von der Ziege des Herrn Seguin erzählen, welche sich eine ganze Nacht mit einem Wolfe herumschlug und dann am Morgen hat sie der Wolf gefressen.

Du verstehst mich doch Gringoire:

Und dann am Morgen hat sie der Wolf gefressen. –

Guy de Maupassant

... Ich habe eben unter den vermischten Nachrichten einer Zeitung ein Liebesdrama gelesen. Er hat zuerst sie getötet und dann sich. Also liebten sie sich. Was gehen er und sie mich an? Nur ihre Liebe interessiert mich, nicht, weil sie mich rührt oder wunder nimmt, weil sie mich bewegt oder nachdenklich stimmt, sondern weil sie mir eine Jugenderinnerung ins Gedächtnis zurückruft, eine seltsame Jugenderinnerung, bei der mir die Liebe erschien, wie den ersten Christen am Himmel das Kreuz.

Mir hat die Natur alle Instinkte und Sinne des Naturmenschen gegeben, die nur durch allerlei Überlegung und Beweggründe der Zivilisation abgeschliffen sind. Ich liebe die Jagd leidenschaftlich und das erlegte, blutende Tier, Blut auf seinem Gefieder, Blut an meinen Händen, machen mir das Herz höher schlagen.

In jenem Jahr kam die Kälte gegen Ende des Herbstes ganz plötzlich. Und einer meiner Vettern, Karl von Rauville lud mich ein, mit ihm in Sumpf und Teich bei Tagesanbruch Enten zu schießen.

Mein Vetter war ein rothaariger, kräftiger, bärtiger Landjunker von vierzig Jahren. Er war ein etwas stumpfer, liebenswürdiger Mensch, von heiterem Charakter und von jenem gallischen Geist beseelt, der auch mittelmäßige Menschen zu ganz angenehmen Gesellschaftern macht. Er bewohnte einen schloßartigen Hof in einem breiten Tal, das ein Wasserlauf durchzog. Rechts und links lagen bewaldete Hügel, alte herrschaftliche Wälder, in denen noch wunderbare, mächtige Bäume standen und wo es den besten Federwildstand dieses Teiles von Frankreich gab. Ab und zu schoß man Adler; und Zugvögel, die sonst beinahe nie in unseren zu sehr bevölkerten Landstrich kommen, fielen immer in diesen hundertjährigen Waldungen ein, als ob sie ein Stück dieses altehrwürdigen Waldes kennten oder wieder erkennten, der stehen geblieben war, um ihnen bei ihrer kurzen, nächtlichen Rast als Schutz zu dienen.

Im Tal dehnten sich große Wiesen aus von Wassergräben durchzogen und durch Hecken abgeteilt. Weiter unten verlor sich dann das Flüßchen, das oben kanalisiert gewesen, in weitem Sumpf und Moor. Dieser Sumpf, das wundersamste Jagdgebiet, das mir je vorgekommen, war der ganze Stolz meines Vetters, der ihn unterhielt wie einen Park. In dem gewaltigen Schilf, das ihn überall bedeckte, belebte, in dem es rauschte und wogte, waren gerade Wege ausgeschnitten, worauf über das tote Wasser flache Boote, die mit Hilfe von Stangen vorwärts gestoßen wurden, stumm dahinglitten, indem sie die Weiden streiften und die schnellen Fische durch das Röhricht hetzten und die Wildenten, deren schwarzer, spitzer Kopf schnell verschwand, zum Untertauchen zwangen.

Ich liebe Wasser über alles; das Meer, wenn es auch zu groß und wild ist, als daß man es sich unterjochen könnte, die hübschen Flüsse, die aber doch davoneilen, entfliehen, und vor allem den Teich, in und an dem eine ganze Welt von Wassertieren lebt. Der Sumpf ist eine Welt für sich, ganz verschieden von allem anderen. Er hat sein eigenes Leben, seine ständigen Bewohner und seine Wandergäste, eigene Stimmen, eigene Geräusche und vor allem etwas Wundersames. Es gibt oft nichts Seltsameres, nichts Beunruhigenderes, nichts, das einen mehr erschrecken kann, als so ein Bruch. Woher kommt diese seltsame Angst, die über diesen niedrigen, mit Wasser bedeckten Ebenen schlummert? Sind es die unbestimmten Geräusche im Schilf, die fantastischen Irrlichter, die tiefe Stille, die in ruhigen Nächten darauf ruht? Oder die seltsamen Nebelgestalten, die wie Totengewänder über die Weiden streichen. Oder ist es das ewig leise Glucksen und Plätschern, so leicht, so weich, und manchmal fürchterlicher doch als das Kanonengebrüll der Menschen oder die Donner des Himmels. Es macht aus Sumpf und Bruch Traum-Länder, vor denen man sich hüten muß, die ein gefährliches, seltsames Geheimnis bergen.

Nein. Etwas anderes ruht darauf, ein anderes Wunder, tiefer, ernster schwebt darüber in den dichten Nebeln. Vielleicht das Mysterium der Schöpfung selbst. Denn ist nicht in diesen stehenden, schlammigen Gewässern, in der schweren Nässe der feuchten Erde, unter der Sonnenglut, der erste Lebenskeim entsprossen und ans Licht gestiegen?

*

Ich kam abends bei meinem Vetter an. Es war eine Kälte, daß die Steine hätten platzen können.

Um ein halb vier Uhr morgens wollten wir aufbrechen, damit wir gegen ein halb fünf Uhr an unserem bestimmten Stande wären. Dort hatte man aus Eisstücken eine Hütte gebaut, um uns Schutz zu bieten gegen den fürchterlichen Wind, der bei Tagesanbruch einsetzt, jenen eisigen Wind, der die Haut entzwei schneidet wie mit einem Messer, der ein Prickeln verursacht, als würde man mit vergifteten Nadeln gestochen und einen packt wie mit der Zange und brennt wie mit Feuer.

Mein Vetter rieb sich die Hände und sprach:

– So eine Kälte ist mir noch nie vorgekommen, heute Abend um sechs hatten wir schon zwölf Grad unter Null.

Nach der Mahlzeit warf ich mich auf mein Bett und schlief beim Scheine des Feuers ein, das im Kamin flammte.

Punkt drei Uhr weckte man mich. Ich zog einen Schafspelz an und ging zu meinem Vetter Karl, der in einen Bärenpelz geschlüpft war. Wir schütteten zwei Tassen glühend heißen Kaffee hinab, denen wir zwei Gläser Kognak folgen ließen. Und dann brachen wir auf in Begleitung eines Jägers und unserer beiden Hunde Plongeon und Pierrot.

Sofort bei den ersten Schritten draußen fühlte ich mich durchkältet bis auf die Knochen. Es war eine jener Nächte, wo die Erde vor Kälte tot zu sein scheint. Die Kälte wird dann so gewaltig und tut so weh, als faßte sie einen an. Kein Lufthauch regt sich, es ist, als stünde die Luft unbeweglich still und die Kälte beißt, bohrt, trocknet, tötet die Bäume, die Pflanzen, die Insekten; sogar die kleinen Vögel fallen von den Zweigen auf den harten Boden und werden hart wie der Erdboden unter der eisigen Umarmung der Kälte.

Der Mond stand im letzten Viertel, bleich neigte er sich zur Seite, als ob er umfallen wollte im großen Himmelsraum und so schwach wäre, daß er nicht mehr weiter gehen könnte und nun dort oben bleiben müßte, weil auch ihn die eisige Kälte festgebannt. Der Mond warf ein trauriges, schwaches Licht auf die Erde herab, jenen sterbenden, fahlen Schein, mit dem er uns immer beim Abnehmen bestrahlt.

Karl und ich gingen Seite an Seite vornübergebeugt dahin, die Hände in den Taschen, das Gewehr unter dem Arm. Wir hatten Tücher unter die Sohlen gebunden, um auf dem gefrorenen Fluß nicht auszurutschen. So waren unsere Schritte unhörbar geworden. Und ich betrachtete den weißen Dampf, den der Atem unserer Hunde in der Luft abzeichnete.

Wir waren bald am Sumpfgebiet angekommen und betraten eine jener Alleen im trockenen Schilf, die schnurgerade in diesen niedrig stehenden Wald hineingeht.

Unsere Ellenbogen streiften die langen, herunterhängenden Blätter, so daß es leise hinter uns raschelte. Und wie noch nie packte mich die wundersame, mächtige Stimmung, die der Sumpf ausübt. Er war tot, tot vor Kälte, da wir doch darauf gehen konnten, mitten durch diesen Wald von trockenem Rohr.

Plötzlich entdeckte ich bei einer Biegung der Allee die Eishütte, die man gebaut hatte, um uns Schutz zu gewähren. Ich trat ein und da wir noch beinahe eine Stunde bis zum Aufbruch der Wandervögel zu warten hatten, wickelte ich mich in eine Decke und versuchte mich zu wärmen.

Ich lag auf dem Rücken und betrachtete den wunderlich gestalteten Mond, der durch die durchsichtig eisige Wand unseres Polarhauses gesehen, vier Hörner zu haben schien.

Aber die Kälte des gefrorenen Sumpfes, die Kälte dieser Mauern, die Kälte, die vom Firmament herabstrahlte, durchdrang mich so fürchterlich, daß ich anfing zu husten.

Mein Vetter Karl wurde ängstlich und meinte:

»Ach was, wenn wir auch heute nicht viel zur Strecke bringen, ich möchte doch nicht, daß Du Dich erkältest. Wir wollen Feuer machen.«

Und er gab dem Jäger Befehl, Schilf abzuschneiden.

Das wurde in der Mitte unserer Hütte, die oben ein Loch hatte, daß der Rauch abziehen konnte, aufgehäuft. Und als die rote Flamme längs der hellen, kristallenen Wände emporleckte, begannen sie ganz langsam zu schmelzen, nur ganz wenig, als ob die Eisblöcke schwitzten. Karl, der draußen geblieben war, rief mir zu:

»Komm mal raus, das mußt Du sehen.«

Und ich ging hinaus und blieb erstaunt stehen. Unsere konisch geformte Hütte sah wie ein mächtiger Diamant aus, in dessen Innerem ein Feuer brannte, das plötzlich auf dem gefrorenen Boden des Sumpfes entfacht war und da drinnen sah man zwei phantastische Gestalten, unsere Hunde, die sich wärmten.

Aber ein seltsamer, im Raume verlorener Schrei erklang uns zu Häupten. Der Schein unseres Feuers weckte die wilden Vögel.

Nichts packt mich so, wie dieser erste Schrei des Lebens, in der Dunkelheit, ehe am Horizont das erste Licht des Wintertages anbricht. Mir ist, als ob zu dieser eisig kalten Morgenstunde der Schrei, den das Gefieder eines Tieres dort oben dahin trägt, wie ein Seufzer sei der Weltenseele!

Karl befahl:

»Löschen Sie das Feuer aus, es wird Tag.«

In der Tat erblich der Himmel und ganze Schwärme Wildenten zogen in langen Ketten hin und huschten über das Firmament.

Im Dunkel zuckte ein Feuerstrahl auf. Karl hatte einen Schuß abgegeben und die beiden Hunde stürzten davon.

Nun legten wir Minute nach Minute, einmal er, einmal ich, die Gewehre an, sobald über dem Schilf der Schatten eines dahinfliegenden Schwarmes erschien. Und Pierrot und Plongeon brachten uns wedelnd und außer Atem immerfort ein paar blutende Tiere geschleppt, die uns oftmals noch anäugten.

Der Tag war angebrochen, ein heller Tag. Die Sonne stieg am anderen Ende der Allee empor, und wir dachten daran, aufzubrechen, als noch zwei Vögel mit gerade ausgestrecktem Hals und weit ausgebreitetem Gefieder über unseren Köpfen dahinzogen. Ich schoß. Einer fiel mir beinahe zu Füßen. Es war eine Krickente mit silbernem Bauchgefieder. Da klang im weiten Raume über mir eine Stimme, eine Vogelstimme. Ein kurzer, wiederholter, herzzerreißender Schrei. Und das Tier, das kleine, seinem Schicksal noch entronnene Tier fing an, oben im Blau des Himmels über uns zu kreisen, indem es die tote Begleiterin suchte, die ich in den Händen hielt.

Karl war niedergekniet, hatte das Gewehr an die Backe gerissen, zielte und wartete, bis der Vogel nahe genug wäre.

»Du hast das Weibchen heruntergeholt, sagte er, und das Männchen wird nun nicht von hier weichen!«

Und in der Tat blieb es da. Es zog immer Kreise um uns und klagte von oben herab. Und nie hat ein Schrei der Qual mir mehr das Herz zerrissen als dieser Verzweiflungsruf des armen Tieres dort oben in der Luft.

Ab und zu flog es wieder davon beim Drohen des Gewehrlaufes, der seinem Fluge folgte. Es schien bereit zu sein, den Weg wieder fortzusetzen, ganz allein durch die Himmelsweiten. Aber es konnte sich nicht dazu entschließen und kam wieder zurück, um sein Weibchen zu suchen.

– Laß sie mal hier liegen«, sagte Karl, »er wird nachher schon näher kommen.

Und in der Tat kam die Ente, ohne sich um die Gefahr zu kümmern, verrückt in ihrer Tieresliebe zu dem anderen Geschöpf, das ich erlegt hatte.

Karl schoß. Es war, als ob man eine Schnur, an der der Vogel gehangen, durchschnitten hätte. Ich sah einen schwarzen Schatten herunterschießen und hörte das Aufschlagen im Schilf. Und Pierrot brachte mir das Tier.

Ich steckte sie beide, schon kalt, in dieselbe Jagdtasche und – an jenem Tage noch fuhr ich nach Paris zurück.

(Deutsch von Ompteda)

Rings tiefes Schweigen herrscht, kein Vogelruf wird laut,

Die Ebne schimmert weiß, so weit das Auge schaut,

Und grauer Himmel deckt das Feld, das tief verschneite,

Auf dem die Rabenschar nach karger Beute späht.

Da plötzlich durch die Luft ein seltsam Rauschen geht:

Der wilden Gänse Volk zieht droben hin ins Weite.

Sie fliegen pfeilgeschwind, den Hals weit vorgestreckt,

Dahin in jäher Hast, als ob Gefahr sie schreckt,

Und pfeifend tönt der Wind von ihren Flügelschlägen.

Die erste, die den Schwarm der Wanderer der Luft

Führt über Land und Meer, Gebirge, Wald und Kluft,

Mahnt jeden Augenblick die Säumigen und Trägen

Mit ihrem gellen Schrei zu größrer Schnelligkeit.

Ein flatternd Doppelband, so zieht die Karawane

Dahin mit lautem Lärm, und an des Himmels Plane

Entfaltet sie im Flug ein Dreieck groß und breit. -

*

Doch ihre Schwestern gehn, die zahmen, auf der Heide,

Vor Kälte fast erstarrt, dahin so steif und schwer;

Ein Kind im Lumpenkleid führt pfeifend sie zur Weide;

Wie Schiffe, schwer an Fracht, so schwanken sie einher.

Sie hören über sich das wilde Schrein und Brausen,

Sie richten hoch den Kopf, und wie sie droben sehn

Das freie Wandervolk des Himmels Raum durchsausen,

Da recken sie sich auf, um auch davonzugehn.

Die Flügel heben sie, doch will kein Flug gelingen;

Und was im Innern schlief, wacht auf aus tiefem Traum:

Die Sehnsucht, frei zu sein und sich dahinzuschwingen,

Den wilden Schwestern gleich, durch endlos weiten Raum

Zu Ländern, fern geahnt, wo lindre Lüfte weben.

Verstört nun laufen sie ins Schneegefild hinein,

Und gar verzweiflungsvoll ertönt ihr kläglich Schrein,

Mit dem sie lange noch den Schwestern Antwort geben.

(Übersetzt von Arthur Schmidt-Halensee)

Emile Zola

Eine Tante hatte mir eine Angorakatze hinterlassen, die wohl die dümmste Bestie ist, die ich kenne. Diese Katze hat mir eines Winterabends, vor dem verglimmenden Kaminfeuer, folgende Geschichte erzählt.

Ich war damals zwei Jahre alt und wohl die fetteste und naivste Katze, die man sich denken konnte. In diesem zarten Alter bekundete ich noch ganz den Eigendünkel eines die Annehmlichkeiten des häuslichen Herdes verachtenden Tieres. Und wie viel Dank schuldete ich doch der Vorsehung, die mich zu eurer Tante gebracht hatte! Die gute Frau vergötterte mich. In der Tiefe eines Schrankes besaß ich ein echtes, rechtes Schlafzimmer mit Federkissen und dreifacher Decke. Die Kost war dem Lager ebenbürtig. Nie Brot, nie Suppe, immer nur Fleisch, gutes blutiges Fleisch.

Nun denn: inmitten all dieser Freuden und Genüsse fühlte ich nur einen Wunsch, hatte ich nur einen Traum: mich durchs geöffnete Fenster hinauszuschleichen und auf die Dächer zu flüchten. Die Liebkosungen schienen mir fade, die Weichheit meines Bettes erregte mir Ekel, ich war fett, daß mirs vor mir selbst graute. Und den ganzen Tag langweilte ich mich in meinem Glück.

Ich muß erwähnen, daß ich vom Fenster aus, wenn ich den Hals nur ein wenig reckte, das Dach gegenüber erblickte. Dort wälzten sich an jenem Tage vier Katzen mit gesträubtem Fell und hochaufgerichtetem Schwanz mit wildem Freudengeheul im Sonnenglanz auf den blauen Schiefern. Ein so wunderliches Schauspiel hatte ich noch nie gesehen.

Seit jenem Tage stand meine Überzeugung fest. Das wahre Glück war nur auf diesem Dache zu finden, hinter diesem Fenster, das man so sorgsam schloß. So wußte ich, schloß man auch die Türen der Schränke, in denen man das Fleisch verwahrte.

Ich faßte den Vorsatz zu entfliehen. Es mußte im Leben noch anderes geben als blutiges Fleisch. Dort winkte das Unbekannte, das Ideal! Eines Tages vergaß man das Küchenfenster zu schließen. Ich sprang auf ein kleines Dach, das sich unterhalb des Küchenfensters befand.

Wie waren die Dächer so schön. Breite Dachrinnen begrenzten sie und strömten köstliche Düfte aus. Mit unsagbarer Wollust verfolgte ich diese Rinnen, während meine Pfote in einem feinen, unendlich weichen, mollig warmen Kot versank. Mir wars als wandle ich auf Sammt. Und die Sonne schien so warm und ihre heißen Strahlen schmolzen mein Fett.

Ich darf euch nicht verhehlen, daß ich an allen Gliedern zitterte. Meine Freude war eine mit Furcht und Beklemmung gemischte. Besonders deutlich entsinne ich mich einer entsetzlichen Erregung, die mich beinah aufs Pflaster geworfen hätte. Drei vom Giebel eines Hauses herabkollernde Katzen kamen mit furchtbarem Miauen auf mich zu. Als sie mein Erschrecken sahen, lachten sie mich aus und sagten, sie hätten nur im Spaß miaut. Ich begann mit zu miauen. Es war allerliebst. Die Kerle besaßen nicht meine fette Dummheit. Sie machten sich über mich lustig, als ich wie eine Kugel auf den von der Sonne durchglühten Zinkplatten umherrollte.

Ein alter Kater aus der Gesellschaft fühlte sich in besonderer Freundschaft zu mir hingezogen. Er machte sich erbötig, meine Erziehung zu übernehmen, ein Anerbieten, das ich mit Dank annahm.

Ach! wie weit lag das mollige Heim eurer Tante hinter mir. Ich trank aus der Dachrinne und keine gezuckerte Milch hatte mir je so süß geschmeckt. Alles erschien mir gut und schön. Ein Katzenfräulein spazierte vorbei, ein ganz entzückendes Geschöpf, dessen Anblick mich mit ungekannter Erregung erfüllte.

Bis dahin waren diese Geschöpfe mit dem so gottvoll geschmeidigen Fell mir nur im Traume erschienen. Wir stürzten der Neuankommenden entgegen, meine drei Genossen und ich. Ich eilte den anderen voran und wollte der entzückenden Katzenjungfrau mein Kompliment machen, als einer meiner Kameraden mich entsetzlich in den Hals biß. Ich stieß einen Schmerzensschrei aus.

»Bah!« beruhigte mich der alte Kater, indem er mich fortzog: »Du wirst noch genug andere sehen!«

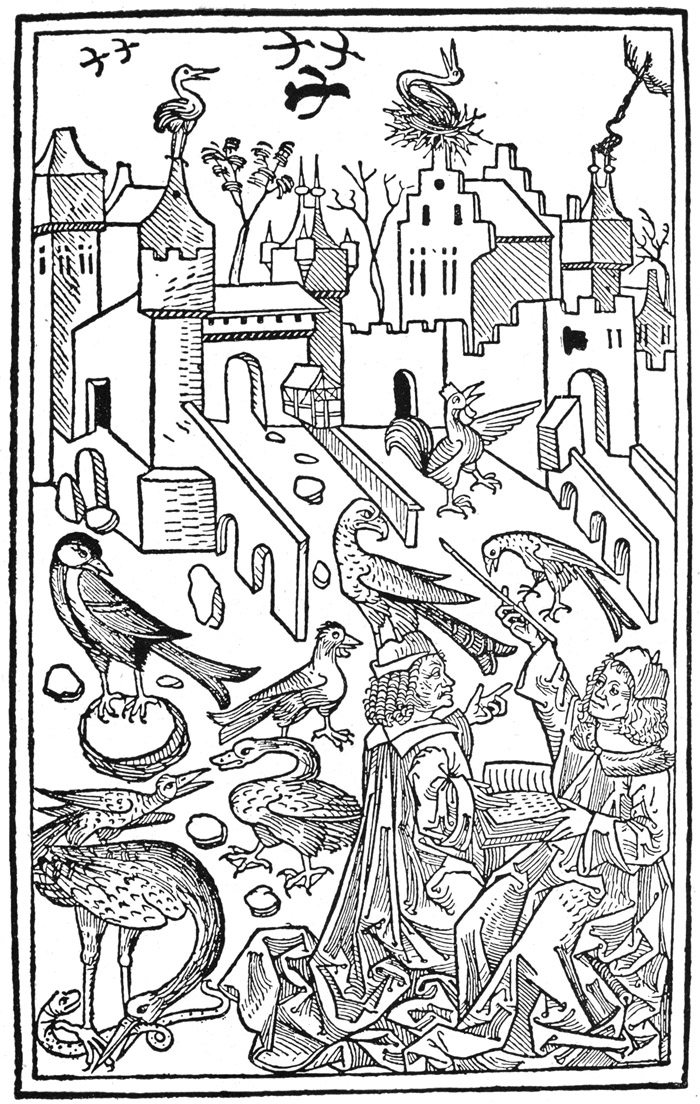

Deutscher Holzschnitt. Unterricht in der Tierkunde.

Nach einstündigem Spaziergang spürte ich einen Riesenhunger.

»Was speist man denn auf den Dächern?« fragte ich meinen Freund, den Kater.

»Was man findet,« belehrte mich dieser.

Diese Antwort brachte mich in Verlegenheit, denn so eifrig ich auch suchte – ich fand nichts. Endlich fand ich in einer Mansarde eine junge Arbeiterin, die ihr Frühstück bereitete. Auf dem Tisch vor dem Fenster lag ein schönes Kotelett von appetitlichstem Rosa.

»Das ist mein Fall,« dachte ich in aller Unschuld. Und ich sprang auf den Tisch und ergriff das Kotelett.

Die Arbeiterin aber versetzte mir, sobald sie mich erblickte, mit dem Kehrbesen einen furchtbaren Schlag auf das Fell. Ich ließ das Fleisch fahren und suchte mit einem entsetzlichen Fluche das Weite.

»Was denkst du nur?« schalt mich der Kater. »Das Fleisch auf den Tischen ist nur dazu da, von Ferne angeschmachtet zu werden. In den Dachrinnen mußt du suchen.«

Daß das Fleisch in den Küchen nicht den Katzen gehörte, das war eine Wahrheit, die mir stets unbegreiflich blieb. Mein Magen begann ernstlich sich zu empören. Der Kater brachte mich mit der Versicherung, daß man die Nacht abwarten müsse, vollends zur Verzweiflung. In der Nacht würden wir in die Straßen hinabsteigen, die Kehrichthaufen durchwühlen. Die Nacht abwarten – wie ruhig er das sagte, mit welch verhärteter Philosophie!

Ich fühlte mich einer Ohnmacht nahe bei dem bloßen Gedanken an dieses endlose Fasten.

Langsam kam die Nacht heran, eine Nebelnacht, die mir die Glieder erstarren machte. Bald fing der Regen zu fallen an; ein feiner durchdringender, von heftigen Windstößen gepeitschter Regen. Durch die verglaste Öffnung einer Treppe stiegen wir von unseren Dächern herab.

Wie häßlich die Straße mir erschien! Das war nicht mehr die wohlige Wärme, der helle Sonnenschein, das waren nicht mehr diese glänzenden, lichtübergossenen Dächer, auf denen sich's köstlich faulenzen ließ. Meine Pfoten glitten auf dem feuchten Pflaster aus. Mit bitterer Wut gedachte ich meiner dreifachen Decke und meines Federkissens.

Kaum waren wir auf der Straße angelangt, als mein Freund, der Kater, zu zittern begann. Er machte sich klein, ganz klein und schlich verstohlen die Häuser entlang, indem er mir befahl, ihm so schnell als möglich zu folgen. In das erste Haustor, das er fand, flüchtete er sich in größter Eile und ließ ein zufriedenes Brummen hören. Als ich ihn über diese Flucht befragte, antwortete er mir:

»Hast du jenen Mann mit der Butte und dem Haken gesehen?«

»Ja.«

»Nun, wenn er uns erblickt hätte, er hätte uns gepackt, am Spieß gebraten und verspeist.«

»Am Spieß gebraten und verspeist!« rief ich. »Aber gehört denn die Straße nicht uns?« Man ißt nicht und wird gegessen! ...

Indessen hatte man die Kehrichthaufen vor den Häusern geleert. Verzweifelt wühlte ich in den Haufen. Ich fand zwei oder drei magere Knochen in Schutt und Asche vergraben.

Da begriff ich, wie köstlich das frische Fleisch ist. Mein Freund, der Kater, durchwühlte die Misthaufen mit künstlerischem Verständnis.

Bis zum Morgen ließ er mich umherlaufen, hetzte mich auf jedes Pflaster, Zehn Stunden lang blieb ich im Regen, an allen Gliedern zitterte ich vor Kälte. Verdammte Straße, verdammte Freiheit – wie sehnte ich mich nach meinem Gefängnis!

Als der Tag kam und er mich kraftlos schwanken sah, fragte er mich mit seltsamer Miene:

»Hast du genug davon?«

»O ja!« erwiderte ich.

»Du willst nach Hause zurückkehren?«

»Gewiß, wie aber das Haus wiederfinden?«

»Komm. Als ich dich gestern morgen von dort herauskommen sah, wußte ich wohl, daß eine fette Katze wie du nicht für die Freuden der Freiheit geschaffen ist. Ich kenne deine Wohnung, ich will dich bis vor deine Tür führen.«

Er sprach das mit solcher Einfachheit, der würdige Kater. Als wir angelangt waren, sagte er mir Lebewohl, ohne die geringste Rührung zu bekunden.

»Nein!« rief ich, »so können wir uns nicht trennen. Du mußt mit mir kommen. Wir wollen dasselbe Bett und dasselbe Fleisch miteinander teilen. Meine Herrin ist eine brave Frau ...«

Er ließ mich nicht ausreden.

»Schweig!« sagte er barsch, »du bist ein Narr. In deiner weichen Wärme ginge ich zu Grunde. Euer Treibhausleben ist gut für entartete Katzen. Die freien Katzen werden nie um den Preis eines Gefängnisses deine Leckerbissen und deine Federbetten erkaufen. – Adieu!« –

Und er kehrte über die Dächer zurück. Ich sah seine große magere Silhouette unter Liebkosungen der auf steigenden Sonne sich vor Behagen schütteln.

Als ich eintrat, ergriff eure Tante die Rute und verabreichte mir eine Züchtigung, die ich mit tiefer Freude empfing.

Ich schwelgte in dem köstlichen Gefühl warm zu haben und geschlagen zu werden. Während sie mich schlug, gedachte ich mit Entzücken des Bratens, den sie mir nachher geben würde.

»Seht Ihr,« schloß meine Katze, sich vor dem Kamin ausstreckend, »das wahre Glück des Paradieses, mein lieber Herr, besteht darin, eingesperrt zu werden und Schläge zu bekommen in einem Raum, in dem ein Stück Fleisch sich befindet.«

Ich spreche im Sinne der Katzen.

Charles Baudelaire

Komm, schöne Katze, und schmiege dich

An mein Herz, halt zurück deine Kralle.

Laß den Blick in dein Auge tauchen mich,

In dein Aug' von Achat und Metalle.

So oft dich mein Finger gemächlich streift,

Deinen Kopf und Rücken zu schmeicheln,

Und trunkene Luft meine Hand ergreift,

Die magnetischen Glieder zu streicheln:

Schau ich im Geist meine Frau. Der Strahl

Ihres Blicks, mein Tier, gleicht dem deinen,

Ist tief und kalt wie ein schneidender Stahl.

In schmiegsamem Spiel haucht den feinen,

Gefährlichen Duft, wie Schmeichelgruß,

Ihr brauner Leib von Kopf zu Fuß.

Oft fängt die Mannschaft auf den Schiffen zum Vergnügen

Sich Albatrosse ein, Seevögel kühn beschwingt,

Die still und ruhevoll auf ihren weiten Zügen

Dem Fahrzeug folgen, wie es durch die Salzflut dringt.

Sobald auf das Verdeck sie die Gefangnen bringen,

So hängen voller Scham, verstört und ungeschickt,

Die Könige des Azurs die mächt'gen, weißen Schwingen

Wie Ruder rechts und links, hinschleifend und geknickt.

Der Wandrer, leicht beschwingt, daß er die Luft durchschweife,

Wie häßlich ist er nun, wie plump, verhöhnt und schwach.

Der eine kitzelt ihm den Schnabel mit der Pfeife,

Der andre spottend macht sein lahmes Wanken nach.

Der Dichter ist der Fürst der stolzen Wolkenthrone,

Der Bogenschützen trotzt und lacht des Seesturms Wehn;

Doch hindern auf dem Land, umringt von lautem Hohne,

Die Riesenflügel den Gewaltigen am Gehn.

Maurice de Guérin

Ich empfing mein Leben in den Höhlen dieser Gebirge. Wie der Fluß dieses Tales, dessen anfängliche Tropfen von irgendeinem Felsen rinnen, der in einer tiefen Grotte weint, so fiel der erste Augenblick meines Lebens in die Dunkelheiten eines entlegenen Aufenthaltes, ohne sein Schweigen zu stören. Wenn unsere Mütter ihre Entbindung nahen fühlen, ziehen sie sich in ihre Höhlen zurück, und im Hintergrunde der ödesten, deren Dunkel undurchdringlich ist, gebären sie, ohne eine Klage zu erheben, Früchte, die schweigsam sind wie sie selbst. Ihre mächtige Milch läßt uns ohne Mattigkeit oder zweifelhaften Kampf die ersten Schwierigkeiten des Lebens überstehen; trotzdem verlassen wir unsere Höhlen später als ihr eure Wiegen. Denn wir sind der Ansicht, daß man die ersten Zeiten des Daseins in Zurückgezogenheit verbringen und einhüllen muß wie Tage, die voll sind von den Göttern. Mein Wachstum nahm seinen Verlauf fast ganz in den Dunkelheiten, in denen ich geboren war. Das Innerste meines Aufenthaltes befand sich so tief in dem Gebirge, daß ich nicht die Richtung des Ausgangs gewußt hätte, wenn nicht manchmal die Winde sich in dieser Öffnung verirrt und Frische und plötzliche Erregung hineingeworfen hätten. Manchmal auch kehrte meine Mutter zurück, umgeben von dem Duft der Täler und berieselt von den Wellen, die sie häufig aufsuchte. Dann beunruhigten diese Heimkünfte, bei denen sie mich niemals über die Täler und Flüsse aufklärte, und die doch alle Schauer in ihr zurückließen, meine Sinne, und ich strich ganz erregt in meinen Dunkelheiten umher. Was sind das für Draußen, sagte ich mir, an denen meine Mutter sich begeistert, und was herrscht dort so Machtvolles, das sie so oft zu sich ruft? Und was für Gegensätzlichkeiten empfindet man dort, daß sie jeden Tag in anderer Ergriffenheit zurückkommt? Meine Mutter kehrte einmal heim von tiefer Freude belebt, und dann wiederum traurig, sich schleppend und wie verwundet. Die Freude, die sie brachte, prägte sich von weitem in gewissen Linien ihres Ganges aus und verbreitete sich auf ihren Blicken. Sie teilte sich mir mit, ich fühlte sie in meiner ganzen Seele; aber die Niedergeschlagenheiten gewannen mich stärker und rissen mich noch weiter in Vermutungen hinein, mit denen mein Geist sich trug. In solchen Augenblicken beunruhigte ich mich an meiner Stärke, ich erkannte eine Kraft in mir, die nicht einsam bleiben konnte, und indem ich die Arme zu schütteln oder meinen Trab in den weiten Dunkelheiten der Höhle zu verdoppeln begann, bemühte ich mich in den Schlägen, die ich ins Leere tat, und in dem Ungestüm meiner Schritte, das ich anhub, eine Richtung zu entdecken, nach der meine Arme sich ausbreiten und meine Füße mich tragen sollten ... Seitdem habe ich meine Arme um die Brust der Centauern gewunden und um die Körper der Helden und um die Stämme der Eichen; meine Hände haben sich an den Felsen versucht, an den Wassern, den unzähligen Pflanzen und den zartesten Abdrücken der Luft, denn ich hebe sie in die blinden und ruhigen Nächte empor, damit sie die Hauche ergreifen und daraus die Zeichen ziehen, um meinen Weg zu prophezeien; o Melampos, sieh meine Füße, wie abgenutzt sie sind! Und wenn ich auch erstarrt bin an dieser äußersten Grenze des Alters, es gibt doch noch Tage, wo ich im vollen Lichte auf den Gipfeln diese Tänze meiner Jugend, wie in der Höhle, schwinge und in derselben Absicht die Arme werfe und alle Reste meiner Schnelligkeit gebrauche.

Diese Erregungen wechselten ab mit langen Zeiten, die frei waren von jeder unruhigen Wallung. Dann nahm nur das eine Gefühl von meinem ganzen Wesen Besitz, daß ich wuchs und daß mein Leben aufstieg in meinem Innersten. Ohne Lust an meiner Wildheit und zurückgezogen in völlige Ruhe, kostete ich ungestört das Wohlwollen der Götter, das sich in mir ausbreitete. In Ruhe und Dunkelheiten wächst der geheimnisvolle Zauber des Lebensgefühls. Ihr Dunkelheiten, die ihr die Höhlen dieser Gebirge bewohnt, euern schweigsamen Sorglichkeiten verdanke ich die verborgene Erziehung, welche mich so kräftig genährt hat, und das sehr reine Leben, das ich unter euerm Schutze gekostet habe, wie es mir aus dem Schoße der Götter kam! Als ich aus euerm Obdach herniederstieg in das Licht des Tages, wankte ich und grüßte es nicht, denn es bemächtigte sich meiner mit Heftigkeit und berauschte mich wie ein unseliger Trank, der plötzlich in mein Inneres geschüttet war, und ich empfand, daß meine Natur, die bis dahin so fest und einfach gewesen, in Erschütterung kam und viel von sich selbst verlor, als ob sie verstreut werden sollte in die Winde.

O Melampos! der du das Leben der Centauern wissen willst, durch welchen Willen der Götter bist du zu mir geführt worden, dem ältesten und traurigsten von allen? Seit langer Zeit übe ich nichts mehr aus von ihrem Leben. Ich verlasse diesen Berggipfel nicht mehr, wohin das Alter mich gebannt hat. Die Spitze meiner Pfeile dient mir nunmehr dazu, feste Pflanzen zu entwurzeln; die ruhigen Seen kennen mich noch, aber die Flüsse haben mich vergessen. Ich will dir ein paar Sätze aus meiner Jugend sagen; aber diese Erinnerungen, einem gestörten Gedächtnis entstammt, ziehen sich hin wie eines kargen Opfers Flut, die aus einer beschädigten Urne fällt. Ich habe dir leicht die ersten Jahre dargestellt, denn sie waren ruhig und vollkommen; das einfache Leben tränkte mich allein, das bleibt im Gedächtnis und erzählt sich ohne Mühe. Ein Gott, den man ersuchte, sein Leben zu erzählen, würde es in zwei Worte legen, Melampos!

Der Gebrauch meiner Jugend war hastig und voll Erregtheit. Ich lebte von Bewegung und kannte keine Grenze meiner Schritte. In dem Stolz meiner freien Kräfte irrte ich umher, mich verbreitend nach allen Seiten dieser Einöden. Eines Tages, als ich einem Tale folgte, das die Centauern wenig besuchen, entdeckte ich einen Menschen, der am jenseitigen Ufer dem Flusse nachging. Es war der erste, der sich meinem Anblick bot, ich verachtete ihn. Das ist ja, sagte ich mir, im höchsten Falle die Hälfte meines Wesens! Wie kurz seine Schritte sind und wie schwer sein Gang! Seine Augen scheinen voll Traurigkeit den Raum zu messen. Ohne Zweifel ist das ein Centauer, der von den Göttern verstoßen wurde und dazu erniedrigt, sich so fortzuschleppen.

Oft erquickte ich mich von meinen Tagesmühen in dem Bett der Flüsse. Die eine meiner Hälften blieb in den Wassern verborgen und arbeitete erregt, sie zu übersteigen, während die andere sich ruhig erhob und meine müßigen Arme sich gut über den Wellen hielten. Ich vergaß mich so inmitten der Wogen, mich ganz der Hinreißung ihres Laufes überlassend, die mich weit entführte und ihren wilden Gast zu all den Entzückungen der Ufer geleitete. Wie häufig, von der Nacht überrascht, folgte ich dem Fließen unter den Schatten, die sich ausbreiteten und bis in den Grund der Täler den nächtlichen Einfluß der Götter niederlegten! Mein hitziges Leben mäßigte sich dann bis zu dem Grade, daß es in mir nur ein leichtes Gefühl meines Daseins ließ, das in meinem ganzen Wesen sich gleichmäßig verbreitete, wie in den Wassern, die ich durchschwamm, die Lichter der Göttin, welche durch die Nächte wandelt. Melampos, mein Alter ersehnt die Flüsse; friedlich zumeist und eintönig folgen sie ihrem Schicksal mit mehr Ruhe als die Centauern und einer Weisheit, die wohltätiger ist als die der Menschen. Wenn ich aus ihrem Schoße stieg, war ich gefolgt von ihren Gaben, die mich ganze Tage lang begleiteten und nur langsam von mir wichen, wie Düfte.

Eine wilde und blinde Unbeständigkeit beherrschte meine Schritte. Inmitten des heftigsten Laufes überkam es mich, plötzlich meinen Galopp abzubrechen, als ob ein Abgrund vor meinen Füßen läge oder ein Gott vor mir erhoben stünde. Diese plötzlichen Regungslosigkeiten ließen mich mein Leben wieder empfinden, das ganz erregt war von dem Ungestüm, in dem ich mich befand. Ehemals schnitt ich in den Wäldern die Zweige ab und hielt sie beim Laufen über mein Haupt; die Schnelle des Laufes hob die Beweglichkeit des Blattwerks auf, das nur ein leichtes Schauern von sich gab; aber bei der geringsten Ruhe kam wieder der Wind und die Bewegung in den Zweig, und wieder war er voll wechselnden Murmelns. So rauschte mein Leben, wenn ich plötzlich mein heftiges Rennen unterbrach, das ich mir entlang den Tälern gönnte, in meinem ganzen Inneren. Ich hörte, wie es mich kochend durchrann und wie das Feuer rollte, das bei dem leidenschaftlichen Durchrasen des Raumes in mir erwacht war. Meine erhitzten Flanken kämpften gegen seine Flut an, die sie von innen bestürmte, und kosteten in diesen Leidenschaften den Genuß, der nur den Ufern des Meeres bekannt ist: ohne jeden Verlust ein bis zur Überfülle gestiegenes und erregtes Leben einzuschließen. Indessen neigte sich das Haupt dem Winde entgegen, der mir seine Frische zutrug, und betrachtete den Gipfel der Gebirge, die in wenigen Augenblicken fern geworden waren, die Bäume der Ufer und die Wasser der Flüsse; diese getragen von ziehenden Läufen, jene fest im Schoße der Erde und nur durch ihr Blattwerk bewegt, das den Hauchen der Luft ergeben ist und in ihnen seufzt. »Ich allein, sagte ich mir, bin frei in der Bewegung und trage nach meiner Willkür mein Leben von einem Ende dieser Täler zum andern. Ich bin glücklicher als die Gießbäche, die von den Bergen fallen und nicht wieder hinaufsteigen. Das Getöse meiner Schritte ist schöner als die Klagen der Wälder und die Geräusche der Wogen; es ist der Widerhall des umherschweifenden Centauern, der sich selbst den Weg weist.« So, während meine erhitzten Flanken die Trunkenheit des Laufes hatten, fühlte ich höher oben den Stolz, und ich wandte den Kopf und hielt einige Zeit inne, um meine rauchende Kruppe zu betrachten.

Die Jugend ist den grünenden Wäldern gleich, die von den Winden beunruhigt werden: sie schüttelt nach allen Seiten die reichen Gaben des Lebens, und immer herrscht irgendein tiefes Raunen in ihrem Blattwerk. Ich lebte mit der Hingebung der Flüsse, unaufhörlich Cybelen atmend im Bett der Täler oder auf dem Gipfel der Gebirge, und sprang überall auf, wie ein blindes, entfesseltes Leben. Aber wenn die Nacht, erfüllt von der Ruhe der Götter, mich auf der Neigung der Berge fand, führte sie mich zum Eingang der Höhlen und besänftigte mich, wie sie die Wellen des Meeres besänftigt, und ließ in mir nur leichte Schwingungen dauern, die den Schlaf zerstreuten, ohne meine Ruhe zu stören. Auf der Schwelle meines Schlupfwinkels liegend, die Flanken in der Höhle versteckt, den Kopf unter dem Himmel, folgte ich dem Schauspiel der Dunkelheiten. Dann fiel das fremde Leben, das mich während des Tages erfüllt hatte, tropfenweise von mir ab und kehrte zurück in den friedlichen Schoß der Cybele, wie nach einem Gewitterguß die Reste des Regens, die an dem Blattwerk haften, niedersinken und ihre Wasser vereinigen. Man sagt, daß die Meergötter während der Dunkelheiten ihre tiefen Paläste verlassen und sich auf den Vorgebirgen niedersetzen und ihre Blicke über die Ströme ausbreiten. So wachte ich, zu meinen Füßen ein Leben ausgebreitet, ähnlich dem entschlummerten Meere. Hingegeben an ein deutliches und volles Dasein, erschien ich mir wie kaum geboren und als ob mich die tiefen Wasser, die mich in ihrem Schoß empfangen hatten, auf der Höhe des Gebirges zurückgelassen hätten wie einen Delphin, den die Wellen Amphitrites auf den Syrten vergessen haben.

Meine Blicke liefen frei umher und gewannen die fernsten Punkte. Wie immerfeuchte Ufer blieben die Berge gegen Sonnenuntergang von Lichtern behaftet, die schlecht von den Schatten weggetrocknet waren. Dort ragten in fahlen Klarheiten nackte und reine Gipfel empor. Dort sah ich alsbald den Gott Pan herabsteigen, immer einsam, oder den Chor gesonderter Gottheiten oder irgendeine Nymphe, trunken von Nacht. Bisweilen durchschnitten die Adler des Berges Olymp die Höhe des Himmels und verflogen sich in den hinausgeschobenen Sternbildern oder unter den erregten Gehölzen. Der Geist der Götter, der sich manchmal regte, störte plötzlich die Ruhe der alten Eichen.

Du jagst nach der Weisheit, Melampos, die das Wissen vom Willen der Götter ist, und irrst unter den Völkern wie ein Sterblicher, vom Schicksal verstört. Es gibt in diesen Gegenden einen Stein, der bei jeder Berührung einen Ton von sich gibt, wie Saiten eines Instrumentes, die zerreißen, und die Menschen erzählen, daß Apollo, der in diesen Einöden seine Herde trieb, diese Melodie dort zurückgelassen habe, als er seine Leier auf diesen Stein legte. O Melampos! Die umherirrenden Götter haben ihre Leier auf die Steine gelegt; aber keiner ... keiner hat sie dort vergessen. In den Zeiten, als ich in den Höhlen wachte, glaubte ich manchmal die entschlummerte Cybele in ihren Träumen zu überraschen und hoffte, daß die Mutter der Götter, von den Traumbildern verraten, einige Geheimnisse preisgeben würde; aber ich habe nichts erfahren als Töne, die im Hauche der Nacht sich auflösten, oder Worte, undeutlich wie das Schäumen der Ströme.

»O Makareus!« sagte eines Tages der große Chiron, dessen Alter ich nachging, »wir sind beide Centauern der Gebirge, aber wie entgegengesetzt sind unsere Handlungen! Du siehst es, alle Sorgen meiner Tage bestehen im Aufsuchen von Pflanzen, und du, du gleichst jenen Sterblichen, die auf den Wassern oder in den Wäldern einige Bruchstücke der zerbrochenen Schalmei des Gottes Pan gesammelt und an ihre Lippen geführt haben. Seitdem haben diese Sterblichen aus den Trümmern des Gottes einen wilden Geist eingezogen oder vielleicht irgendeine geheime Glut gewonnen; sie gehen in die Wüsten, tauchen unter die Wälder, verfolgen die Flüsse, verlieren sich in die Gebirge, unruhig und von einer unbekannten Absicht getragen. Die Stuten, die im entlegensten Scythien sich an den Winden erregen, sind nicht wilder als du und nicht trauriger am Abend, wenn der Aquilon nachläßt. Suchst du die Götter, Makareus! und woher die Menschen stammen, die Tiere und die Grundstoffe des ewigen Feuers? Aber der alte Ozean, der Vater aller Dinge, behält die Geheimnisse in sich zurück, und die ihn umgeben, singen und schließen einen ewigen Chor um ihn und verdecken, was seinen halbgeöffneten Lippen im Traume entgleiten könnte. Die Sterblichen, welche die Götter durch ihre Tugend rührten, haben aus ihren Händen Leiern empfangen, um die Völker zu entzücken, oder neue Saaten, um sie zu bereichern, aber nichts aus ihrem unerbittlichen Munde.

»In meiner Jugend bog mich Apollo zu den Pflanzen und lehrte mich, aus ihren Adern wohltätige Säfte zu schöpfen. Seitdem habe ich treulich die große Behausung dieser Gebirge gewahrt, unruhig, aber mich doch unaufhörlich auf die Suche nach den einfachen Dingen wendend und die Tugenden mitteilend, die ich entdeckte. Siehst du dort den kahlen Gipfel des Berges Oeta? Alkides hat ihn geplündert, um seinen Scheiterhaufen zu bauen. O Makareus! Die Halbgötter, Kinder der Götter, breiten das Fell der Löwen auf die Scheiterhaufen und verzehren sich auf dem Gipfel der Gebirge! Die Gifte der Erde zerstören das Blut, das sie von den Unsterblichen empfingen! Und wir Centauern, erzeugt von einem tollkühnen Sterblichen in dem Schoße eines Nebels, der einer Göttin ähnelte, was erwarten wir von Jupiters Hilfe, der den Vater unseres Geschlechtes zerschmetterte? Der Geier der Götter zerreißt ewig die Eingeweide des Arbeiters, der die ersten Menschen gebildet hat. O Makareus! Menschen und Centauern erkennen als ihre Erschaffer die Entwender ewiger Vorrechte an, und vielleicht ist alles, was sich außer den Unsterblichen regt, ein Diebstahl, den man an ihnen beging, ein leichtes Teil ihrer Natur, von dem allmächtigen Hauche des Schicksals weit weggetrieben, wie ein fliegendes Saatkorn. Man hat verbreitet, daß Aegeus, der Vater des Theseus, unter der Schwere eines Felsens, am Rande des Meeres, die Erinnerungen und Zeichen versteckte, an denen sein Sohn eines Tages seine Geburt erkennen könnte. Die eifersüchtigen Götter haben an irgendeiner Stelle die Zeugnisse von der Abstammung der Dinge versteckt; aber an den Rand welches Meeres haben sie den Stein gerollt, der sie bedeckt, o Makareus!«

So war die Weisheit, zu der mich der alte Chiron brachte. Dem äußersten Alter preisgegeben, nährte der Centauer in seinem Geiste die höchsten Gespräche. Seine noch kühne Büste senkte sich kaum auf die Flanken, die sie in einer leichten Neigung überstieg wie eine Eiche, die in den Winden traurig wird, und die Kraft seiner Schritte litt kaum unter dem Verlust der Jahre. Man könnte meinen, daß er noch Reste der Unsterblichkeit in sich barg, die er einst von Apollo empfangen, aber diesem Gott zurückgegeben hatte.

Ich, Melampos, ich neige mich ins Alter, ruhig wie der Untergang der Sternbilder. Ich bewahre noch genug Kühnheit, um die Höhe der Felsen zu gewinnen, wo ich mich verzögere in Betrachtung der wilden, unruhigen Wolken, oder um die regnerischen Hyaden am Horizonte kommen zu sehen, die Pleiaden oder den großen Orion; aber ich fühle, daß ich abnehme und mich rasch verliere, wie ein Schnee, der auf den Wassern schwimmt, und daß ich nächstens gehen werde und mich mit den Flüssen eine, die in den weiten Schoß der Erde strömen.