|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

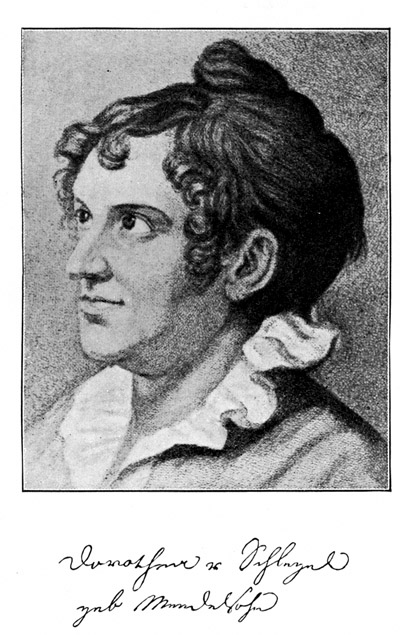

Schon in der Einführung der Rahel Levinschen Briefe geschah des großen Einflusses Moses Mendelssohns auf die Juden und das deutsche Geistesleben seiner Zeit im allgemeinen Erwähnung. Mit seiner Tochter Brendel (Veronika), die später die Gattin Friedrich Schlegels wurde, schließt sich der Kreis der drei geistvollen Jüdinnen Berlins: Rahel, Henriette Herz, Dorothea. Sonderbar genug mutet uns die Kurve an, die von dem nüchternen philosophischen Vater Moses über die ultraphantastische, in ihren Religionsäußerungen beinahe überspannte Dorothea zu deren Neffen Felix Mendelssohn-Bartholdy führt, der, ein intimer Freund Schumanns, dennoch weit weniger dem romantischen Lager angehörte als dieser. Dorothea war äußerlich durchaus reizlos; sie war auch an und für sich unproduktiv. Ihr Roman »Florentin« und einige andere dichterische Arbeiten sind nur unter der steten Nötigung Friedrich Schlegels entstanden; sie hat sich sonst damit begnügt, dem angebeteten Manne Handlangerdienste zu leisten, wo und wie sie nur konnte.

Henriette Herz widmet in ihren Erinnerungen auch ihrer Freundin Dorothea einen Abschnitt. Unter anderem erzählt sie über Dorotheas erste Ehe: »Mendelssohns Scharfblick sah in dem Manne, den er ihr bestimmt hatte, dem Bankier Veit, schon all' die trefflichen Eigenschaften im Keime, welche sich später in ihm entwickelten, aber der Tochter genügte eine Anweisung auf die Zukunft nicht, und der Vater irrte, wenn er meint, daß sie einen Mann so erkennen würde, wie er es vermochte.« Dennoch war die Ehe keine unglückliche, und die Lösung, nachdem Friedrich Schlegel in Dorotheas Leben getreten war, eine durchaus friedliche. Simon Veit und Dorothea haben bis an ihr Ende in liebe- und achtungsvollem Verkehr gestanden, und die Briefe, in denen kurz nach ihrer Trennung die Bestimmungen betreffs ihrer beiden Söhne Jonas (Johannes) und Philipp getroffen wurden, sind ein Beweis hoher Herzensbildung auf beiden Seiten.

Friedrich und Dorothea trafen sich im Salon der Henriette Herz zum ersten Male. Schon bei diesem ersten zufälligen Begegnen »machte sie einen so gewaltigen Eindruck auf ihn, daß er selbst mir bemerkbar wurde; nicht lange, und das Gefühl war ein gegenseitiges, denn Schlegel konnte in der Tat ein liebenswürdiger Mann genannt werden und mußte allen Frauen gefallen, welchen er gefallen wollte«, so bemerkt Henriette, die auch später die schwierige Rolle der Vertrauensperson spielte. In die Jahre 1798–99 fällt der Beginn des Briefwechsels, den Dr. S. M. Raich im Auftrage der Familie Veit in zwei starken Bänden herausgegeben hat. Unter den Adressaten figurieren neben Friedrich und seinem Bruder August Wilhelm Schlegel besonders Dorotheas beide Söhne Jonas und Philipp Veit, dann Sulpiz Boisseré, ein Freund aus der Kölner Zeit, mit dem sie mannigfache literarische Interessen verbanden, Rahel Levin, Tieck, Caroline Paulus, Schleiermacher, und letzterer ist es denn auch, der die beiden allzu romantisch Liebenden in bürgerliche Lebenswege zurückleitet. Dorotheas Brief vom 11. April 1800 illustriert seine Ansichten. Die Romantiker, als deren Vater Friedrich Schlegel oft genannt wird, vertraten nicht nur den rein ästhetischen Grundsatz gesetzlosen Auslebens des Künstlers in seinem Werke und den moralischen oder, wenn man will, unmoralischen der Berechtigung unbeschränkter Sinnlichkeit, sondern sie waren vielleicht die ersten, die die geistige Emanzipation des Weibes forderten. Friedrich Schlegel hatte sich schon früher mit der Stellung der Frau im Altertum und der Neuzeit viel beschäftigt. Er und die gleichstrebenden Genossen suchten neben der Geliebten auch die Kameradin heranzubilden. Dorothea, die ihr Leben lang Friedrich stark überschätzt, aber treu geliebt hat, hatte es zu einer geistigen Selbständigkeit nie gebracht. Sie blieb sein Echo, sein Instrument. In ihrem Tagebuch finden sich häufig Bemerkungen wie: »Ob mir mein Bestreben wohl gelingen wird, Friedrich sein Geselle zu werden? Nämlich das in seinem Sinne auszuführen, was er für mich angelegt?« Literarischer Ehrgeiz lag ihr fern; ein anderer Ausspruch ihres Tagebuchs illustriert besser als ganze Bände, wie sie trotz romantisch freier Allüren doch ganz »Eheweib« geblieben war: »In einer schönen Ehe ist es nothwendig, daß die Frau gerade so viel Verstand besitze, um den des Mannes zu verstehen; was darüber ist, ist vom Übel!« Sie hat, um ihm Geldmittel zu verschaffen, Übersetzungen angefertigt, hat für ihn gearbeitet und gespart und sich in seiner vermeintlichen Genialität gesonnt, und es ist durchaus unzutreffend, wenn Henriette Herz sagt, daß sie im Jahr 1811 in Wien »ein zufriedenstellendes Verhältnis« gefunden hätte, aus dem die Poesie entschwunden gewesen wäre, »welche das frühere von der Welt so verpönte durchdrungen hätte«. Auch trug der Verkehr zwischen Schlegel und Dorotheas Söhnen stets den Ausdruck großer Herzlichkeit.

Will man die erste große Periode in Dorotheas Leben bis zu ihrer Trennung von Simon Veit rechnen, so findet die zweite, an Schlegels Seite, mit ihrer Konversion in Köln ihren Abschluß.

Die Schlegels waren von Köln – nach längerem Aufenthalt Friedrichs in Paris und auf dem Landgut der Madame de Stael, mit der damals sein Bruder August Wilhelm eng liiert war – nach Wien übergesiedelt. Friedrich gelang es nach sorgenvollen Jahren, die Stellung eines Hofkriegssekretärs während des unseligen Feldzugs von 1809 zu erhalten und ihn im Hauptquartier mitzumachen. Die Freiheitskriege lockten Dorotheas jüngeren Sohn Philipp unter die Waffen, während der ältere, Jonas, nach der Taufe Johannes genannt, durch seine Studien in Rom der Heimat ferngehalten wurde. Philipps Briefe aus dem Feldzuge 1813, in denen viele, uns allen liebe und vertraute Namen genannt werden, sind von großer Herzensfrische. Währenddessen fliegen auch schon die ersten anknüpfenden Zeilen von daheim über die Alpen: »Vielleicht besuchen wir dich bald«.

Künstlerische wie religiöse Gründe mußten ihr ja diese Wallfahrt nach der ewigen Stadt wie eine letzte Krönung ihres Lebens erscheinen lassen. Doch sollten bis dahin noch Jahre vergehen und der Wiener Kongreß mit aller seiner Buntheit und seinem Bombast an ihr vorüberrauschen. 1814 schreibt sie darüber an Fouqué: »Aber nun kommt die Wasserprob (die Feuerprobe des Muthes sei schon bestanden), nämlich der Kongreß und das Austheilen und Administriren; hier gebe Euch der Gott aller Gaben Mäßigung, so wie er Euch in der Probe der Schlacht Heldenmuth verlieh!« Gar manches weiß sie von den Festlichkeiten zu erzählen wie von der »großen Musik« Händels, die von Kaisern und Königen in dem eigens dazu geschmückten Reitsaal aufgeführt werden soll, und von dem »Samson«, den sie mit Händels » Alexanderfest« vergleicht: »wie dieses lyrisch, heroisch und brillant, so jenes dramatisch, ernst und rührend, äußerst religiös, obwohl nicht christlich«. Einen Brief über die Feier der Schlacht bei Leipzig habe ich in gekürzter Form wiedergegeben. Dorotheas Leben nimmt nun einen günstigeren Aufschwung. Nicht nur, daß sie die Freude hat, ihre Kinder prächtig einschlagen zu sehen, auch pekuniär bessern sich ihre Verhältnisse: sie kann den Söhnen ihre »zwei Augen« in Gestalt zweier Ringe senden und ihnen mitteilen, daß Friedrich von Seiten Österreichs als Legationsrat nach Frankfurt zum Bundestag geschickt wird. Sie schildert die schöne Mainstadt sehr reizend, mit ihrer breiten Promenade, ihren Villen im Grünen und erwähnt – was auch heutigen Tages noch so geblieben ist – daß die Kleidungen der Personen, sowie die Möbel meist alle aus Frankreich »oder was noch öfter der Fall ist, Fabrikerzeugnisse hier aus der Gegend unter dem Namen ›englisch oder französisch‹ und unter diesem Namen exorbitant theuer« seien. Im Jahr 1818 erst erfüllte sich Dorotheas Sehnsucht: sie konnte ihre Söhne in Rom besuchen, als Schlegel mit Metternich nach Italien reiste.

Schlegel starb 1829; Dorothea überlebte ihn noch zehn Jahre, die sie bei Philipp in Frankfurt verbrachte. Ihre Frömmigkeit, die in Rom unter Gleichgesinnten sich noch gesteigert hatte, verblieb ihr bis zum Tode. Henriette Herz erzählt, daß sie auf Dorotheens Wunsch ihren ganzen Briefwechsel mit der Freundin habe verbrennen müssen und nur einen Brief behalten habe, den letzten; darin heiße es: »Alles, was wir Weltkinder sonst Poesie des Lebens genannt haben, das ist weit, weit! – Ich könnte sagen, wie Du, ich bin es satt. Aber ich sage es dennoch nicht, und ich bitte und ermahne Dich: sage auch Du es nicht mehr! Sei tapfer! Das heißt, wehre Dich nicht, sondern ergieb Dich in tapferer Heiterkeit ... Jeder Tag ist ein Kleinod der Gnade, ein Kapital, das Du weder vergraben noch von Dir werfen darfst ...«

An eine Freundin in Berlin.

Montag (Berlin 1798).

Ich bin in der Stadt, habe Geschäfte, Schleiermacher wird hier essen; bis er kömmt, will ich Dir erzählen, daß ich gestern Reichardt's Oper gesehen habe Johann Friedrich Reichardt, der Musikschriftsteller und Komponist. Seine Oper hieß »Die Geisterinsel«, nach Shakespeares »Sturm« von Friedrich Wilhelm Gotter umgearbeitet ... Ich wollte Dir schreiben, wie sie mir gefällt, aber ich weiß doch blutwenig darüber zu sagen. Während man es hört, kann man wohl eher sagen, dies und jenes ist schön, auch habe ich mir wirklich einiges angezeichnet, was mir wohl gefiel, aber wer behält den Eindruck wohl noch so lange, daß er etwas darüber nachsagen könnte – besonders das erstemal. So eine bunte Musik muß man mehr als einmal hören. Einen bestimmten Totaleindruck kann diese Oper schon darum nicht machen, weil sie im ganzen keinen bestimmten Charakter hat; aber einzelne Stücke von großer Schönheit sind darin, die wohl schwerlich irgend ein anderer noch so machen wird. Die Leute sagen, es wäre zu viel Musik darin. Das habe ich nun nicht gefunden, mir war zu wenig darin, Musik nämlich; aber freilich zu lang ist alles – tädiös ... Schon daß sie nicht recitirt wird, ist ein großer Mangel. Diese Art von Opern, halb Prosa und halb nicht Prosa, unterbricht das Ganze immer unangenehm. Die Musik scheint jedesmal entweder unnöthiger Weise anzufangen oder mal-à-propos aufzuhören, und es klingt nichts so lahm und so ganz gegen das poetische Wesen einer Oper als die ersten gesprochenen Worte nach einer Arie. Hingegen ist das Recitativ hohe, bedeutende Prosa, die sich sehr leicht und ohne Härte in einer höheren begeisterten Stimmung zur Poesie des Gesangs erhebt. Doch hier ist es mehr Gotter's als Reichardt's Fehler. Diese Musik hat weder so viel Grazie, noch so viel edle Zärtlichkeit, so viel Liebe, so viel Witz, Laune und Fröhlichkeit als seine »Claudine von Villa-Bella«. Für alledem hat er hier Vaudevilles mit und ohne Variationen; diese bedeuten denn auch Naivheit, Brutalität – in manchen originellen Stellen wird man an die Hexenscene in »Macbeth« erinnert ... Was mich aber ordentlich ärgert, das ist: daß er seinen eigentümlichen Genius zu verlassen anfängt und theils in der Mozart'schen Manier, theils nach neuen italienischen Componisten arbeitet und das doch nur aus Eitelkeit, um in der Mode zu sein und dem Publicum zu schmeicheln – denn ich habe ihn sonst jene Meister sehr herunter machen hören – und das ist einem Künstler, wie Reichardt wohl sein könnte, sehr übel zu nehmen.

Was aber die Oper selbst betrifft, so ist es himmelschreiend, wie man mit dem »Sturm« umgegangen ist ... Reichardt hat mit allen erdenklichen Blasinstrumenten nicht vermocht, nur einen Theil des Zaubers wieder hinein zu wehen, den der Dichter so ehrlich heraus gefegt hat. Prosper ist so zahmmüthig, daß er sich nicht zu zaubern getraut und sich für seine eigne Zaubereien fürchtet; Miranda hat sich sehr naiv in Gurli »Gurli« in Kotzebues »Indianer in England«. verwandelt; Fernando hört nicht auf, sich über sich selbst zu wundern; Caliban? – ein Regenfeuer auf's Theater? – da würden die Damen erschrecken – ein brutaler betrunkener Holzhauer ist weit natürlicher; Ariel hat Equipage bekommen, seitdem er so korpulent ist, und macht nur kleine Wege im Hause herum, zu Fuß ...

An Schleiermacher.

Jena, den 11. October 1799.

... Denken Sie sich, ich war auf dem Wege von Leipzig hierher einen Mittag in Weißenfels. Ein gewisser Doctor Lindner, der mit mir fuhr, besuchte Hardenberg Novalis. und ich habe nichts dazu gethan, ihn zu sehen, so begierig ich auch war ... Er kommt mir erschrecklich paradox und eigensinnig vor nach allem, was ich von ihm höre; er ist ganz toll in Tieck und in seine Frau Eine Tochter des Predigers Alberti. als Tiecks Frau, verliebt und verachtet alles übrige. Alles übrige sagt man. Wie lange dieses Delirium anhalten wird, weiß man nicht zu sagen ... Ungeheuer aber ist es, daß Goethe hier ist, und ich ihn wohl nicht sehen werde. Denn man scheut sich, ihn einzuladen, weil er, wie billig, das Besehen haßt, und er geht zu niemandem als zu Schiller, obgleich Schlegel's und Schelling's Der berühmte Philosoph, der später Caroline, A. W. Schlegel's erste Frau heiratete. ihn täglich auf seiner alten Burg besuchen, in der er haust ... Zu Schiller geht man nicht; Wegen seiner Krankheit. also werde ich in Rom gewesen sein, ohne dem Papst den Pantoffel geküßt zu haben. Es ist unrecht und was noch mehr ist, dumm, und was noch mehr ist, lächerlich. Aber man kann mir nicht helfen ... Mit Friedrich, der mir immer lieber wird, je mehr ich andre neben ihm sehe, will es mir nicht so recht fort. Das Arbeiten wird ihm immer schwerer und er selbst dadurch immer betrübter. Ich hüte mich, ihm meine tiefe Besorgniß blicken zu lassen, weil das ihn völlig niederdrücken würde ... Es scheint, die Berliner können nicht ruhen; sie können ebensowenig ein Leben als einen Roman sich ohne geschlossenen Schluß denken und nehmen nun gar bei mir die heilige Taufe als völligen Ruhestand und Auflösung an. Wie wäre es, wenn sie mich todt sein ließen? So wären sie aus der Ungewißheit, und mir geschähe auch kein kleiner Dienst damit ...

* * *

Jena, den 15. November 1799.

... Hardenberg ist hier auf einige Tage. Sie müssen ihn sehen; denn wenn Sie dreißig Bücher von ihm lesen, verstehen Sie ihn nicht so gut, als wenn Sie einmal Thee mit ihm trinken. Ich rede nur von der reinen Anschauung, zum Gespräch bin ich garnicht mit ihm gekommen, glaube aber, er vermeidet es; er ist so in Tieck, mit Tieck, für Tieck, daß er für nichts anders Raum findet. Enfin, mir hat er's noch nicht angethan. Er sieht aber wie ein Geisterseher aus und hat sein ganz eignes Wesen für sich allein, das kann man nicht läugnen. Das Christenthum ist hier à ordre du jour; die Herren sind etwas toll. Tieck treibt die Religion wie Schiller das Schicksal; Hardenberg glaubt Tieck, ist ganz und gar seiner Meinung; ich aber will wetten, was einer will, sie verstehen sich selbst nicht und einander nicht.

Nun hören Sie! Gestern Mittag bin ich mit Schlegel's, Caroline, Caroline Schlegel. Schelling, Hardenberg und einem Bruder von ihm, dem Leutnant Hardenberg, im Paradiese (so heißt ein Spaziergang hier) – wer erscheint plötzlich vom Gebirg herab? kein andrer als die alte göttliche Excellenz, Goethe selbst. Er sieht die große Gesellschaft und weicht etwas aus, wir machen ein geschicktes Manöver, die Hälfte der Gesellschaft zieht sich zurück, und Schlegels gehn ihm mit mir grade entgegen ... Wilhelm stellt mich ihm vor, er macht mir ein auszeichnendes Compliment, dreht ordentlicher weise mit uns um und geht wieder zurück und noch einmal herauf mit uns und ist freundlich und lieblich und ungezwungen und aufmerksam gegen Ihre gehorsame Dienerin. Erst wollte ich nicht sprechen. Da es aber gar nicht zum Gespräch zwischen ihm und Wilhelm kommen wollte, so dachte ich, hol der Teufel die Bescheidenheit, wenn er sich ennuyirt, so habe ich unwiederbringlich verloren! Ich fragte ihn also gleich etwas über die reißenden Ströme in der Saale, er unterrichtet mich und so ging es lebhaft weiter. Ich habe mir ihn immer angesehen und an alle seine Gedichte gedacht; dem »Wilhelm Meister" sieht er jetzt am ähnlichsten ...

An Schleiermacher.

(Jena) den 11. April 1800

... Sie behaupten, Sie hätten keinen Respect für die Gründe, mich nicht taufen und trauen zu lassen, Wie so das? Verdiente die Absicht, wenigstens noch mittelbar Einfluß auf die Erziehung meiner Kinder Jonas und Philipp Veit. zu haben keine Achtung, so weiß ich doch nicht, wodurch ich sie sonst bei Ihnen erhalten könnte, besonders da ich ein solches Glück mir versage blos dieser Absicht zu Gefallen. – Auch mit Ihnen und mit unseren besten Freunden würden wir wohl wahrscheinlich mehr einig werden, wenn es geschähe; Sie sind ja alle dafür. Also wenn Sie es für recht und in unserer Lage für das beste halten, so mag es geschehen. Aber unter keiner andern Bedingung, als daß Sie beide Handlungen verrichten, weil das allerstrengste Geheimnis dabei nothwendig ist, das nur zu feiner Zeit offenbar werden muß. Fichte Der Philosoph. und Alexander Dohna Graf Dohna, der spätere Minister. sehe ich nächst Ihnen als meine besten Freunde an, und diesen beiden mögen Sie alles mittheilen und mit ihnen überlegen, wie es am besten zu veranstalten fei. Ihr alle würdet Euch doch besser in uns finden, wenn wir getraut werden, auch Hardenberg und Charlotte; Charlotte Ernst, Schlegels Schwester. wer wird nun solchen Freunden nicht zu Liebe thun, was man auch sonst vielleicht nicht gethan hätte?

An Friedrich Schlegel in Köln.

Paris, 2. Mai 1804.

... Gestern war ich im Tribunat, habe für den Kaiser votiren und Carnot Republikanischer Staatsmann, Großvater des Präsidenten Sadi Carnot. dagegen, ihn allein dagegen sprechen hören ... Meinem Gefühl nach gehört mehr Muth dazu für das, was Carnot hier that, als dazu gehört, in eine Schlacht zu gehen. Ich erinnere mich lange nicht, ein so lebhaftes Interesse für eine mir eigentlich so fremde Sache empfunden zu haben. Die Stimmung des Volks, das zahlreich sich zudrängte, war merkwürdig genug, aber es durfte nicht laut werden. Carnot sprach mit ernster Freimütigkeit und stark; wie sehr seine Rede gegen die andern abstach, die sklavisch immer nur dasselbe wiederholten, das kannst Du Dir denken. Es war zum ersten Mal, daß ich eine solche öffentliche Debatte hörte; ich kann Dir unmöglich beschreiben, wie heftig man aufgeregt wird; ich fühlte bestimmt, wie man in einem solchen Moment sich selbst vergißt und Leben und Gut und Blut für die Sache hingiebt; man ist wie im Fieber. – Wunderbares Volk? Wie ich sie so alle ansah, diese Menschen, die gleichsam die Geschichte überlebt haben, fiel mir der jüngste Tag von Tieck »Das jüngste Gericht«, eine Vision in Tiecks poetischem Journal. ein, wie alles plötzlich schneller geht, die Jahreszeiten wie die Tagszeiten, alles weit schneller sich dreht und sich verzehrt, bis alles von der gewaltsamen Anstrengung und zu früher Reife verderben muß. Wozu sonst Jahrhunderte gehörten, das haben sie alles während zehn oder zwölf Jahren durchrannt; man wundert sich sie noch so jung zu sehen, da sie so vieles durchlebt ...

An Caroline Paulus.

Schriftstellerin unter dem Namen Eleutheria Holberg, Gattin des Theologen Professor Paulus.

Köln, 16. October 1804.

... Von unserm Friedrich hab' ich erst einen Brief aus Coppet. Verbannungsgut der Staël. Von der Staël schreibt er gutes. Er meint, sie sei zwar ganz und gar Französin, aber doch von der besten Gattung, die ihm noch vorgekommen sei; sie schiene sinnlich und veränderlich zu sein, aber nicht von der wüsten Coquetterie, die sonst bei ihnen so gewöhnlich ist. Im letztern, glaub' ich, irrt der gute Friedrich. Der »Delphine« Roman der Staël. nach zu urteilen gehört sie zu den Eitelsten der Eiteln. Sie scheint den Wilhelm August Wilhelm Schlegel. noch sehr zu lieben, ... obgleich sie in Meinungen und Grundsätzen sehr verschieden von den seinigen ist; denn sie soll voll von französischen Vorurtheilen stecken. Wilhelm soll sanfter geworden sein. Die Stati schreibt dies ihrer Erziehung zu. Friedrich meint aber, es sei weit richtiger dem angenehmen Gefühl seiner günstigen Lage zuzuschreiben. Ist es Dir nicht auch verhaßt, wenn die Frauen sich so viel auf die Erziehung ihrer Liebhaber einbilden? Mich dünkt, darin thut die allerunbefangenste Frau das beste. Die Liebe, die nicht an und durch sich selber den Mann bildet, die wird es mit der prächtigsten Absicht gewiß nicht thun. Wie viele Frauen haben nun schon den Wilhelm erzogen? Eigentlich wird er aber nur, wie eine Springfeder, einmal von dieser, dann von jener Seite zusammen gedrückt. Hört nun der Druck einmal auf oder läßt nach, so fährt die Springfeder wieder ganz natürlich auseinander ...

* * *

Köln, 13. Juli 1805.

... Den »Winkelmann« von Goethe habt ihr doch gewiß schon gelesen? Was sagst Du zu diesem sächsisch-weimarischen Heidenthume? Ich gestehe Dir, mir kömmt das Ganze sehr flach, ja gemein, Goethe's Styl unerhört steif und pretiös und die Antipathie gegen das Christenthum sehr affectirt und lieblos vor, und wahrhaftig, wenn man alt ist, ist man noch lange nicht antik. Aber wenn man sich so gewaltsam versteinert und durchaus antik sein will, dann wird man vielleicht alt ... Schreib' doch, Geliebte, was das Buch von Goethe in Deutschland für ein Art von Wirkung hat? ... Ist Schelling nicht in aller Eil' wieder zum Hegelthum bekehrt? Nach unserer Berechnung predigt er jetzt den Mahmud. Wir werden noch neue Kreuzzüge erleben und gegen die Hegelinge fechten ...

An Friedrich Schlegel in Aubergenville.

Schloß Accosta in der Normandie, Frau von Stael gehörig.

(Köln 1806).

... Also Freimaurer-Einfluß bei euch? Das ist uns neu! Nach der Antwort auf das preußische Manifest und aus manchen einzelnen Aeußerungen glaubten wir an ein Uebergewicht des ancien régime. Da haben wir uns also geirrt ... Mein Verdacht wegen Magdeburg muß doch noch nicht ganz ungegründet sein. In einer deutschen Zeitung wird dem widersprochen, als hätten die Bürger die Übergabe gefordert; im Gegentheil waren sie erstaunt und lehnten sich gegen die ganze schnelle Uebergabe auf ... Sehr erfreulich ist es zu sehen, wie die deutschen Blätter, die Jenaer »Litteratur-Zeitung« an der Spitze, in Vergötterung, Anbetung und liebkosender Schmeichelei sich überbieten gegen ...

Ich möchte wissen, ob es gut von den Officiren ist, daß sie sich auf ihr Ehrenwort nach Hause schicken lassen, während ihre Gemeine in's Elend wandern müssen. Vielleicht ist es gut, vielleicht erlaubt es ihnen die Ehre; mir aber empört sich all mein Blut dagegen, wenn ich sehe, wie die armen Menschen behandelt werden und leiden müssen. Wir haben nicht von einem gehört, der es vorgezogen hätte, mit seinem Corps Glück und Unglück zu tragen. Das gefällt mir schlecht. – In Berlin, heißt es, werden eine Menge Eide abgelegt ...

An Schleiermacher in Halle.

Köln, im December 1806 (oder Januar 1807).

Ich schrieb Ihnen immer nicht, liebster theurer Freund, weil ich Ihnen so sehr vieles zu schreiben hatte; wo sollte ich da anfangen? Und immer mehr häuften sich die Gedanken, und immer voller ward mir das Herz! Zu Stunden lang gehe ich einsam in meinem weitläufigen Zimmer auf und ab und meine Seele weilt bei Euch. Ihr Armen, Zerstörten, Zertrümmerten, die ich so gerne trösten, so gern wieder einmal um mich versammeln möchte! In den Zeitungen suchte ich nichts so eifrig als die Namen Berlin, Jena, Halle; auf der Landkarte ruhten meine Augen auf diesen Orten, als hätte ich Euch selbst dort finden, (Euer Schicksal darin erfahren können. Hätten Sie mich so gesehen, es wäre Ihnen sicherlich viel lieber gewesen als ein Brief; wie können diese armen Zeichen Ihnen wohl eben so gut von meiner ängstlichen Sorge, von meiner unwandelbaren Liebe sprechen? ...

Das Traurige Ihrer Lage, lieber Freund, ist mir ganz und gar bekannt. Ich kann diese mir desto deutlicher vorstellen, da ich auf meinen Reisen und bei dem dauernden Aufenthalte in den eroberten Ländern genugsam Gelegenheit fand, mich durch meine eignen Augen von dem unsäglichen Elend zu überzeugen, das sie allenthalben ausstreuen. Wo litten nicht unzählige Beamte aller Stände, jedes Alters und Geschlechts den bittersten Mangel? Und das schon seit länger als zwölf Jahren! Und das mitunter Leute von entschiedenem Verdienst, Männer von unerschütterlicher Treue gegen ihr Vaterland; einer Treue, die beispiellos noch jenseit der Hoffnung fortdauert! Aber, mein lieber Freund, warum haben Sie den Ruf nach Bremen ausgeschlagen? Der Grund, welchen Sie angeben, kann nicht der wahre sein, Bremen ist ja auch Deutschland, so gut als Halle. Man nimmt hier auf eine wahrhaft rührende und belehrende Art Antheil an Preußens Schicksal, und man fürchtet wohl mit großem Recht, daß auch auf den letzten Fall die Aussichten für Lehranstalten und Universitäten dort so bald noch nicht wieder sehr erfreulich sein dürften. Alles, meint man, würde und könnte nicht anders als von dem Verhalten der Armee abhängen; und unter dem unausweichbaren Einfluß der Russen (und zwar der Urrussen) mürbe die zuerst notwendige und beschützte Bildungsanstalt wohl die sein müssen, wovon neulich bei Gelegenheit der Magdeburger Officiere die Rebe war. Wenn Bitten einer treuen Freundin etwas über Ihre vorgefaßten – Grundsätze vermögen, so nehmen Sie jenen Ruf an, wenn es noch Zeit ist. Retten Sie sich, theurer Freund, reiten Sie Ihren zukünftigen Einfluß auf die, nicht Preußen, sondern Deutschen! ...

An Friedrich Schlegel in Aubergenville.

[Köln 1807].

... Das Buch von Arndt habe ich noch nicht gelesen. Was mir die Freunde daraus erzählten, schien mir merkwürdig. Du mußt es Dir doch wohl schaffen, es heißt: »Geist der Zeit«. Zuerst erschienen 1806. Mir wird nicht wohl bei solchen Büchern, welche Empörung im Schilde führen. Je geistreicher sie sind, je schlimmer; vollends in einer so gefahrvollen Zeit, wo alles auf blinde Willkür hinführt. In Oesterreich bedarf das Volk solcher Bücher nicht, um seinen Kaiser zu lieben und zu gehorsamen ...

* * *

Köln, am Tage Johannes des Täufers 1808.

... Wir haben Goethes »Faust« hier, und ich habe ihn auch schon gelesen. Es sind viele neue Sachen darin, doch hängt es bei alledem nicht mehr zusammen, als auch das erste; es sind nur noch mehrere Fragmente. Die Walpurgisnacht ist zwar ausgelassen genug, doch dünkt sie mich nicht so leicht phantastisch und so bedeutend genialisch wie die Scene mit den Katzen und der Hexe. Das Bedeutende in der Walpurgisnacht ist störend, als ob es Persönlichkeit wäre: der Nicolai usw. ist auch wirklich dort mal-à-propos. Das Verhältnis des Menschen zum Bösen ist, meine ich, auch garnicht klar und bestimmt genug dargestellt; denn mich dünkt bei einer solchen besonnenen Überlegenheit des Menschen kann das Böse nicht siegen. Faust's Monolog über die ersten Worte des Evangeliums Johannes: »Im Anfang« usw. ist zwar recht schön, aber Calderon hat in seinem Monolog über denselben Gegenstand (die erste Scene in Los dos Amantes del cielo) viel mehr Tiefe und Reichthum. Ergreifenderes aber und so bis in's tiefste erschütternd habe ich nie etwas gelesen als die letzte Scene von Gretchen im Gefängnis. In dieser Scene glaube ich ganz Calderon's Geist wehen zu fühlen, aber doch ganz deutsch, so daß es jedes deutsche Gemüth erschüttern muß; sie ist romantisch-tragisch im allerhöchsten Sinn. Mit welchen Worten soll ich mir nur den Unterschied deutlich machen zwischen der Rührung in dieser Scene und jener in der »Genovefa«, Wahrscheinlich in Tiecks Drama. wie sie sterben will im Walde und die Engel Gottes treiben den Tod von ihr fort. Wie kann zwischen der Bitterkeit und der Süßigkeit eine solche Verwandtschaft der Gefühle stattfinden? Hier die leidende Unschuld, gegen die ganze Hölle kämpfend, gebunden unterliegend; dort die erhabene Schuldlosigkeit, den Schmerz besiegend, ruhig ergeben; und beide gerettet durch den Ruf von oben! Es wird mir aber doch klar bei diesem »Faust«, daß Goethe wohl nicht so glücklich ist, als man in den Werken seiner mittleren Zeit ihn wohl halten möchte. Es ist doch eine rechte Bitterkeit darin, trotz der anscheinenden Lustigkeit ... Indessen ist diese Stimmung grade die rechte zur Darstellung der Hölle! ...

* * *

Wien, 28. April 1809.

... Sorgenvoll bin ich aber, das kann ich nicht leugnen, und das nicht um meinetwillen, sondern um der Sache willen, das Volk hier ist aber unbeschreiblich niedergedrückt und muthlos, und das nicht sowohl des Unglücks, Erzherzog Karl wurde von Napoleon über die Donau zurückgedrängt. als wegen der Art, wie man es bekannt macht. Um Gotteswillen, wer schreibt denn die Tagesberichte von der Armee? Seit sie nicht mehr aus dem Hauptquartier datirt sind, ist es ja ganz scandalös; als ob es ganz eigentlich darauf angelegt wäre, das Volk muthlos zu machen. Das kann nicht blose Dummheit sein, das ist ganz gewiß üble Gesinnung. Wenn Du diese Berichte noch nicht gelesen hast, so lies sie ja sogleich, und wenn Du irgend Einfluß darauf hast, so lasse es Deine angelegentlichste Sorge sein, diesen Unfug abzustellen; Friedrich Schlegel befand sich derzeit im Hauptquartier.; Du kannst Dich durch nichts in diesem Augenblick verdienter machen. Es ist etwas ganz Unerhörtes, wie man mit dem Publikum verfährt, mit einem Volke, das vor Eifer brennt, das Gut und Leben dahingiebt. Wie lange wird man denn noch immer diese Leute für dumm halten und glauben, man könne mit ihnen spielen? Ich beschwöre Dich, Sorge dafür zu tragen, daß man nicht Versteckens mit ihnen spielt ... eine Confusion in den Ausdrücken und in den Berichten, die unbeschreiblich ist (in einem dieser Blätter steht gar, daß beide Armeen mit dem Gefühl ihres erhabenen Zwecks gestritten haben) – dann wieder gar kein Detail, wodurch man einen Begriff von der Stellung unsrer Armee sowohl, als der feindlichen hätte; nichts Unterrichtendes, nichts Tröstliches und nichts Anfeuerndes. Die Leute sind wie wahnsinnig über diese vermaledeiten Blätter ... Ferner warum werden den Leuten nicht die Adler vorgezeigt, die man in Italien erbeutete? Sie sind incognito nach dem Zeughause gebracht, und das Volk zweifelt, daß man wirklich welche habe, so wie auch an den gemachten Gefangenen, die man nicht hier durch die Stadt geführt hat, sondern sie gehen auf der Donau nach Ungarn. Es wäre sehr tröstlich für das Publikum, diese Gefangenen zu sehen; haben die Franzosen doch alle russischen Gefangenen durch die Stadt transportirt! – ...

* * *

Wien, den 11. Mai 1809.

... Die Wirkung jenes Aufrufs zum Landsturm war herrlich. Proklamation des Erzherzogs Maximilian. Zwar vorgestern war ... das böse Princip sehr herrschend, und es ging alles still und schläfrig; seit gestern früh aber ist alles elektrisirt und zwar durch die Franzosen selber. Gestern früh um 8 Uhr nämlich brachte man einige von ihnen hart verwundet herein in die Stadl, die ganz unbefangen haben hereinreiten wollen und den Unsrigen auf deutsch zuriefen, sie kämen als Freunde; einige Husaren von Lichtenstein haben ihnen aber zugerufen, daß man ihre Freundschaft noch im frischen Gedächtnis habe, und hauen brav ein. Es sollen ungefähr 200 gewesen sein, die sich gleich davon machten, und die 5 oder 6 (nach einigen 15) die voran geritten waren, wurden blessirt und gefangen. Ein Fleischerknecht in der Vorstadt hatte zu gleicher Zeit den Obersten vom Pferde gehauen und dieses sehr kostbare Pferd und die schwere Kasse des Obersten erbeutet. Wie dieser Fleischerknecht eigentlich mit in's Scharmützel kam, weiß ich nicht; genug, er ritt noch mit blutendem Gesicht, denn er hatte einen Hieb bekommen, auf dem schönen Pferde und mit dem Geldsack des Obersten durch die Straßen und haranguirte das Volk, während die übrigen übel zugerichteten Gefangenen herein gebracht wurden. Auch ein bayerischer Offizier war dabei, der keinen Pardon hatte annehmen wollen und der in Stücken gehauen war. Von diesem Augenblick an war Wien verwandelt, die Stimmung der höchsten Begeisterung trat an die Stelle der vorigen Niedergeschlagenheit, die Frechheit dieser Franzosen ward allgemein empfunden, und viele tausend Menschen jedes Alters und Standes waren in Zeit von einigen Stunden unter den Waffen und auf den angewiesenen Plätzen. Die Ankunft einiger Regimenter und des Generals Kienmayer, die allgemein verbreitete Nachricht, der Erzherzog Karl sei uns nicht mehr fern, machte alle Menschen wie freudetrunken. In meinem Leben habe ich keinen solchen Eindruck erlebt, und nie werde ich ihn vergessen; ich bedauerte gestern den ganzen Tag alle die, welche entfernt um uns trauerten und dies Leben nicht mit leben konnten. Ich habe es nun erst gesehen, wozu der Krieg gut ist für die Menschen, und warum er sein muß; denn alle diese Tugenden, die gestern wie auf einen Zauberschlag in den Gerzen der Menschen aufblühten, diese könnten wohl schwerlich durch ein anderes Motiv so erweckt werden; und ich habe Gottes ewige Güte angebetet.

* * *

Den 2. des Morgens.

Alles war Spiegelfechterei und was weiß ich. Nach der schrecklichsten Nacht meines Lebens, nachdem ein Theil von Wien niedergeschossen und niedergebrannt ist, haben die Generale und der Erzherzog Maximilian uns verlassen; die Stadt kapitulirt und in wenigen Stunden ziehen die Franzosen ein. Andrassy Graf Karl Andrassy, Vater des bekannten Ministers. ist zum Gouverneur ernannt. Wo die Armee ist, weiß man nicht. Die schlechtesten unglaublichsten Anstalten wechseln mit den allerseltsamsten Gerüchten ...

An Johannes Veit in Rom.

Heiligenstadt bei Wien, 4. Juni 1812.

... Insbesondere hat mich Dein letzter Brief gefreut, worin Du zufriedener zu sein scheinst als in Deinem vorletzten, der etwas trübsinnig war. Man sollte freilich auf solchen Ausdruck in Briefen gar nichts geben, denn es sind doch nur Stimmungen, die sich wie Gewölk am Himmel jeden Augenblick verändern und die wahrscheinlich (zumal in einer so großen Entfernung) völlig anders geworden sind, als sie im Augenblick des Schreibens waren; und dies ist nicht des Kleinstes Uebel bei dem Entferntsein, daß man sich bei Empfang eines Briefes über Dinge freut oder grämt, die gar nicht mehr so existiren. All' diesem Raisonement ungeachtet, freut uns doch jeder Brief so, als sähen mir die geliebte Person wirklich vor uns. Daß Du Portraits malst, ist gut; vor allen Dingen aber bitte ich Dich, Dir anzugewöhnen, daß Du die angefangenen Bilder, so gut du kannst, wirklich vollendest und nichts unfertig stehen lässest oder auf eine zu lange Bank schiebest, als was Du gleich von Anfang an als Skizze nur betrachtetest. Das Unvollendetlassen ist ein Geist der Unordnung, der meines Erachtens jedem Geschöpf in der Welt und also auch der Kunst Schaden thut, infofern die Kunst doch auch ein Geschäft ist und bleibt. Ich glaube überhaupt (je mehr ich die Werke unserer Vorfahren überdenke und anschaue, desto mehr werde ich davon überzeugt), daß diese alten Meister, in welcher Kunst es auch sein möge, ganz und gar nicht so von der augenblicklichen Lust und Laune sich haben regieren und begeistern lassen, wie die jungen Künstler jetzt von dem Genie glauben. Keineswegs! Die erste Idee, der Plan, gleichsam die Poesie eines Werks das ist wie ein Blitz und dann wie ein Traum der Begeisterung; ohne diesen Blitz kann überhaupt von gar keinem Kunstwerke die Rede sein. Aber die erste Idee ist ganz etwas anderes noch als die Ausführung, die Vollendung; an dieser muß ununterbrochen gearbeitet werden, mit Anstrengung, mit Selbstverläugnung; und hier giebt es gar kein Werk, garkeines, von der Staffelei bis zum Aktentisch, vom erhabensten Werk der Poesie bis zu irgend einem Handwerksgewerb, das nicht mühselig in der Ausführung wäre, sowie es erhebend in der ersten Anlage und Idee ist, und eben dadurch auch segenbringend für den Geist des Menschen; denn von diesen Regeln der Eingebung und der Ausführung ist kein Werk der Menschen ausgeschlossen, als nur die maschinengleichen Gewerbe, die ohne Freiheit, ohne freie Anstrengung und Selbstüberwindung, sowie ohne Blitz der Eingebung so anfangen, wie sie enden und immer wieder denselben Gang in der Mühle treten müssen. Daher auch diese maschinenmäßigen Fabrikarbeiten die einzigen sind, die den Geist des Menschen herabwürdigen, indem sie ihm den Gedanken der freien Vollendung unmöglich machen. Dieses sind die Erfindungen, womit unsere Zeit prahlt, worauf sie stolz ist, daß nämlich derjenige, der einen Haufen Gold besitzt, sich im Stande sieht, eine solche Industriemaschine in Bewegung zu setzen, wodurch er seine Goldhaufen mehrt und tausende seiner von Gott erschaffenen Brüder von der Gottähnlichkeit entfernt, wodurch wir denn so weit gelangen, daß nicht allein unsre Werke, durch welche wir unsern Durchgang bezeichnen sollen, ohne Gott und also leicht vergänglich wie wir selber sind, sondern auch unsre Seele, die in den Werken der Hände ein Abbild ihrer selbst und also Gottes, dessen Urbild sie trägt, abspiegeln sollte, unsre Seele selber dieses Urbild verliert, dieses Pfand der Hoffnung zur ewigen Vereinigung mit ihrem Schöpfer! Gewiß nicht dieses Treiben also meine ich, wenn ich von einem gleichmäßigen Arbeiten, einer Vollendung durch Stätigkeit und selbstüberwindenden Fleiß rede, sondern nur den Irrthum, den wir jetzt an vielen, auch sehr hoffnungsvollen jungen Geistern wahrnehmen, wenn sie meinen, die Anstrengung schade dem freien Genius, daß sie zur Ausführung, zur mühevollen Vollendung immerwährend jenen Blick und den halb unbewußten Traum erwarten, den sie beim Empfangen ihrer ersten Idee zu einem Werke der Kunst empfanden, und ohne diesen nicht arbeiten wollen, was sie dann nennen »nicht bei Stimmung sein«! ... Im Grunde ist dies doch ein Mangel der wahren Demuth, nach welcher kein Mensch sich ausgenommen dünken soll von jenem Fluch, der den Menschen traf, nachdem er die Erkenntnis auf verbotenen Wegen an sich gerissen. Oder meint man etwa, man dürfe nur irgend eine feine Kunst: ergreifen, um von dem ewigen Spruch ausgenommen zu sein? Hält man etwa das »Du sollst die Erde bauen« blos für das Geschäft des Landmanns, der die körperlichen Bedürfnisse des Menschengeschlechts hervorbringt und denkt nicht daran, daß es das Ziel jedes Geschäfts sein muß, die Erde bauen für die Ewigkeit und im Schweiße des Angesichts zu bauen ...

An A. Wilhelm Schlegel in Stockholm.

W[ien], 12. Januar 1813.

... Der junge Körner aus Dresden ist k. k. Hoftheaterdichter geworden. Das wird nun wohl so viel heißen, als er wird früher noch, als sonst geschehen wäre, recht sanft wieder eindämmern in die allerkotzebueschste Gewöhnlichkeit. Ohne diese Fortune, die er wohl seiner Handfertigkeit und seinem familiären Umgang mit den Schauspielern verdankt, hätte er sich vielleicht doch noch um einige Stufen höher bringen können. Dies wäre ein vortreffliches Amt für einen ausgemachten Dichter gewesen, der sich des Theaters hätte annehmen wollen; für einen jungen Menschen wie Körner ist es aber geradezu ein Verderb, ohne daß die Bühne etwas dabei gewinnen wird. Er überschwemmt jetzt das Theater mit Dramen aller Art, die bei ihm wie Pilze aufschießen, in welchen, er mag nun sein Thema aus der Geschichte oder aus der Konversation, aus der Phantasie oder aus der Zeitung nehmen, ihm nichts deutlich vorschwebt als die Katastrophe, die manchmal eine wahre Explosion ist, wie in seinem »Zriny«, wo alles in die Luft gesprengt wird. Die drei, vier, auch fünf Acte vorher sind nichts als Zubereitungen zu einem solchen Feuerwerk. In Wien heißt er allgemein »der zweite Schiller«. Sie meinen ihn damit sehr zu ehren, eigentlich aber geben sie ihm diesen Beinamen, weil ihnen Schiller ganz natürlich bei diesen Dramen einfallen muß, da er aus lauter Reminiscenzen von Schiller besteht. Auch liest er nichts als Schiller und kennt außer Kotzebue keinen andern Dichter als höchstens Werner, Zacharias Werner. den er sehr beneidet um gewisse Grauslichkeiten, die ihm immer noch nicht so recht gelingen wollen.

An Varnhagen von Ense in Berlin.

W(ien), 23. Februar [18]13.

Wird dieser Brief Sie noch in Berlin antreffen? Werden Sie überhaupt dort bleiben? Wir hören Wunderdinge von der Stimmung und den Absichten dort und können uns, die mir den Winter 1808 und 9 hier gesehen, nicht gut denken, daß Sie oder sonst ein Gleichgesinnter nicht thätigen Antheil nehmen wird. Aber freilich sieht alles in der Ferne anders aus, besonders von hier aus gesehen, wo man wie eingesperrt seufzen muß. – Über Schande und Ehre Preußens, worüber Sie so seufzen, denke ich etwas anders als Sie, und das liegt wiederum in der großen Verschiedenheit unserer Ansichten, insofern ich eine Christin mich zu sein erfreue, und Sie noch in traurigem Heidenthum befangen sind. Nicht die Strafe ist Schande und nicht die Buße, viel weniger noch die mit Aufopferung und Selbstüberwindung errungene Besserung, sondern die Sünde allein. Damals als unsere Landsleute und Herrscher im Uebermuth des schlecht erworbenen Besitzes und der triumphirenden Sicherheit sich ihrer Herrlichkeit, Macht und Größe erfreuten, damals als sie den Fluch der betrogenen und verlassenen Verbündeten auf sich gelassen hatten, damals war die Zeit der tiefsten Schande nach unserer Ansicht, jetzt ist alles das überwunden, gebüßt und ganz vorüber und kömmt wohl nie wieder. Und im Grunde ist es wirklich kein Unglück, was sie jetzt erfahren; es war vielmehr nach allem, was vorgegangen ein zu starkes Selbstgefühl, zu glauben, daß man da allein sich frei machen würde können. Deutschland's Stamm ist ausgeschlagen, die Zweige liegen zerstreut und einzeln umher und müssen auf einen frischen Stamm geimpft werden, wenn sie nicht untergehen sollen. Umsonst hofft man, daß sie von selbst Wurzel fassen können. Ist es nun nicht besser, man wird auf eine recht starke Kerneiche geimpft, als auf jenen halbverschimmelten Lorbeer – der Raub der Köche und Zierde der Komödianten?

An Philipp Veit in Berlin.

Ihr zweiter Sohn.

Wien, 19. October 1814.

Warum konntest Du gestern nicht bei uns hier sein! Es ist hier unter allen den glänzenden, herrlichen, einzigen Festen gestern das herrlichste von allen gefeiert worden, die Schlacht bei Leipzig! Im Prater, dem Panorama gegenüber, war ein Zelt auf einer Anhöhe errichtet; hier war ein Altar, ein großes Crucifix und Candelaber rings um das Zelt; die Monarchen und die ganze Fülle der anwesenden Generale, Fürsten und hohen Adels; in drei immer weiteren Kreisen die ganze Garnison, Infanterie, Cavallerie, Mineurs, Sapeurs und Artillerie; einen vierten, das alles umschließenden Kreis bildete die wahrhaft unermeßliche Volksmenge. Bis das Te Deum erscholl aus dem Zelte und während ihm war alles in der feierlichsten Stille, gerührt, bedenkend, viele Tausend mit schmerzlicher Rührung, viele Tausend mit dankbarer froher Rührung, zu denen ich glückliche Mutter mich zählen durfte ... Alle Wachen in der Stadt, auch in der Burg, waren schon am 17. durch Bürger besetzt; die ganze Garnison war draußen. Nach dem Te Deum ritten die Fürsten nach dem Lusthause auf der großen Wiese, dort hielten sie und ließen alle Truppen vorbei defiliren. Der Kaiser Alexander, als sein Regiment kam, stellte sich an die Spitze und salutirte unserm Kaiser und stand dann, den gezogenen Degen senkend, so lange, bis das Regiment vorüber war; Kaiser Franz ritt heran und faßte seine Hand, die er immerfort hielt. Ebenso ritt Großfürst Konstantin an der Spitze seines Regiments salutirend vorüber. Die Pracht der Umgebungen bei den Monarchen war unbeschreiblich. Dann ging es nach dem Lusthause; in allen Alleen waren Tische für Offiziere und Infanterie; unzählige Feuer, wo gekocht wurde und gebraten; herrliche Gruppen, freudige Gesichter. Am andern Ufer der Donau (Du weißt, wo die Franzosen 1809 herüber kamen), auf der sogenannten Simmeringer Wiese, waren im Halbzirkel gegen das Lusthaus gekehrt, Tische für die Militairpersonen; die Wiese, drei Schiffbrücken, die hinüber führten, die Alleen zum Lusthause, dieses selber, so wie der Kreis rings um, alles war mit Trophäen geschmückt, ganze Obelisken davor erbaut, über welche die Fahnen der Monarchie siegend darüber her wehten. Im Lusthause selber speisten die Fürsten, sie brachten, auf die Gallerie heraustretend, mehrere Gesundheiten aus, wo dann die ganze Garnison und das ganze Volk unter unaufhörlichem Kanoniren Vivat riefen, so daß man es bis zur Stadt hinein hören konnte, der ganze Prater bebte, und wie einem dabei zu Muthe war, kannst Du denken. Die Luft war, obgleich der Himmel bedeckt, dennoch mild und lau, die ganze Gegend in herbstlicher Schönheit, die bunte Menge, die Traurigkeit, die Ruhe – es läßt sich nicht beschreiben ... Der König von Preußen erobert hier alle, die ihn sehen, sein Anstand gefällt über alle Maßen, und den Damen gefällt seine Schönheit viel besser als die des Kaisers Alexander. So oft mir das eine sagt, gebe ich einem Armen etwas. Das ist ja wohl der schönste von den errungenen Kränzen, daß diese Gemüther sich immer mehr versöhnen. Wir wollen nicht aufhören, zu Gott zu bitten, daß er diese Eintracht immer enger schließen und die Geister erleuchten wolle, auf daß unser Kongreß Früchte trage, die seinen ewigen Segen herabziehen. Von diesem Kongreß weiß man übrigens gar nichts bedeutendes noch gewisses im Publikum; man hofft, man wünscht, man fürchtet, man raisonnirt und träumt und man muß sich gestehen, daß man nichts weiß ...

An die Söhne in Rom.

Frankfurt, 19. März 1817.

... Die Ausmalung der Garnisonskirche hat wahrscheinlich ein ganz eigenes Bewandtniß, lieber Philipp, was Du vielleicht noch nicht erfahren hast. Nämlich der König von Preußen fühlt ein Religionsbedürfniß, was ihm sein Calvin Schleiermacher. nicht zu stillen im Stande ist. Er tappt umher, wie einer, dem die Augen verbunden sind. Jetzt hat er sich, man weiß nicht durch wessen Mithülfe Rasch nennt nach Bunsens Wittwe den General von Witzleben. eine Art von neuem Gottesdienst ausgedacht, eine neue Liturgie, wo die Predigt nicht die Hauptsache, sondern ein Gebet und viele neu componirte Gesänge und Chöre (aber sein Mysterium), wobei die sogenannten Priester Mützen auf und rothe Strümpfe anhaben und Lichter auf dem Altar brennen müssen. Alle Jahre ein allgemeines Todten-Gedächtniß Totensonntag. und noch viel mehr dergleichen zusammengetragene Dinge ohne rechte Bedeutung noch Autorität. Die Todtenfeier, glaubt man allgemein, sei durch den schmerzlichen Tod der Gr. J. Julie von Voß, als linkshändige Gemahlin Friedrich Wilhelm II. Gräfin Ingenheim. entstanden. Der arme, arme Herr! Mich rührt sein ganzes Wesen. – Gegen diese Neuerungen haben sich denn die Calvinisten (Schleiermacher an der Spitze) höchlichst empört, so daß der König sie für's erste blos in seiner Hofkirche und in der Garnisonkirche zu Potsdam eingeführt hat, wozu er dann auch nun wird Gemälde haben wollen – Symbole des gemilderten Protest's, wie neulich einer der Bundesgesandten den jetzigen Protestantismus genannt hat. Unser unmaßgeblicher Rath ist also, daß, wenn Du einen ordentlichen, ehrenvollen Ruf mit Namen und Vornamen erhältst, Du es nicht füglich ausschlagen kannst, einem solchen Rufe zu folgen ... Sind die Wände auch nicht katholisch, so möchten sie es doch sein; und was sie nicht sind, das können sie noch immer werden; und vielleicht wird eben Eure Arbeit auch eine Veranlassung dazu ...

* * *

Frankfurt, 25. Juni 1817.

Ich schicke hier einen Zeitungsschnitzel; Ihr werdet daraus ersehen, was ihr vielleicht schon früher erfahren habt, daß man nämlich die Arbeit in der Garnisonkirche weislich den Protestanten aufgetragen hat; wahrscheinlich ist es diese Partei, die Euch Römischen diese Arbeit unterschlug; nun wir werden es ja erleben, was diese Niedlich's für niedliche Al-fresco's malen werden. Ich fürchte, liebe Kinder, Euer treffliches Vaterland kann alles eher von Euch brauchen als Eure gottergebene Kunst ...

An A. W. Schlegel in Paris.

Frankfurt, 10. September 1817.

Teuerster Bruder! Seit 8 Tagen sind wir wieder hier in unsrer fürstlichen Mansarde eingekehrt, nachdem wir während 7 Wochen uns in den Heilbädern des Taunus herumgetrieben haben, in Wiesbaden, Schwalbach und Schlangenbad. Friedrich haben die Bäder von Wiesbaden Wunder gethan. Er fühlt keine Beschwerde mehr, spaziert leicht und gern mehrere Stunden lang über alle Berge, und ich lebe der erneuten Hoffnung, daß, nun seine Beine wieder leichter sind, so wird er nicht länger säumen, sich den Kopf und das Gemüth zu erleichtern durch Vollendung der Werke, die er zur eignen Beschwerde immer mit sich herum trägt, ohne sie von sich zu geben. Was mich selber betrifft, so sagen alle Bekannte, ich hätte mich verjüngt in den Bädern und sehe sehr wohl aus. Dergleichen glaubt man gern und freut sich wenigstens, daß die Andern es glauben ...

An Sie, geliebter Bruder, haben wir in dieser Zeit mehr und öfterer als jemals gedacht, mit innigster Theilnahme ... Wir konnten ja nur ahnden, was Sie gelitten, was Sie verloren haben und so kann auch alles, was wir Ihnen darüber sagen könnten, Sie kaum berühren; denn Sie wissen ja alles besser. Wohl dem, dem bei einem solchen Verlust die Überzeugung befestigt wird, daß die Ewigkeit uns nicht trennt, vielmehr uns, die wir uns in der Liebe schon hier vereinigten, ohne Trennung und ohne Ende vereinigt! Wenn Sie einmal mit Ruhe sich jener schmerzlichen Auftritte Beim Tode der Frau von Staël. erinnern mögen, so bitte ich Sie um die Liebe, mir die letzten Stunden, Augenblicke und die letzten Worte Ihrer verewigten Freundin mitzutheilen. Ich kann nicht leugnen, daß das Sterben der ausgezeichneten Personen anfängt, mir wichtiger und bedeutender zu werden, als selbst ihr Leben, das mehr oder weniger sich doch immer nur in dem magischen Kreis des Zeitgeistes auf gleiche Weise mit fortbewegt, wenigstens in so weit wir es im äußeren Thun wahrnehmen können. Das innere Leben des Menschen und in wie fern er seine Seele diesem Zeitgeiste zu entwinden oder sich ihm zu widersetzen gewußt hat, dies richtet ein andrer Richter! ...