|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das Berlin, in das Theodor Fontane gleich nach Neujahr 1859 zurückkehrte, war nicht mehr das alte. Der Prinzregent, nun nach den Monaten der bloßen Stellvertretung im Besitze der vollen Regierungsmacht, hatte, wie Bernhard von Simson es ausdrückt, »dem preußischen und auch dem deutschen Volke das Joch einer drückenden Reaktion vom Nacken genommen, das selbst abzuschütteln es nicht vermochte und kaum versuchte«. Mit dem Ministerium der neuen Ära war jener Maximilian Schwerin wieder ins Kabinett eingezogen, dem Fontanes einstige Huldigung gegolten hatte, die Entlassung des hochkonservativen Führers Hans von Kleist-Retzow aus dem Oberpräsidentenamt, die Berufung des liberalen Paulskirchenführers Max Duncker ins Staatsministerium – das alles waren weithin hoffnungsvoll empfundene Zeichen einer neuen Zeit. Nicht lange danach trat der Deutsche Nationalverein zusammen, um für die Idee der deutschen Einheit unter preußischer Führung und eines deutschen Parlaments zu wirken, von Bennigsen und Miquel geführt, in Berlin unter anderen von Franz Duncker vertreten. Scherenberg, dessen preußische Epen aus Louis Schneiders und des Dichters eigenem Munde im Charlottenburger und Potsdamer Schloß so oft den königlichen Hof begeistert hatten, saß jetzt gelegentlich in einem Hause der Bellevuestraße und versuchte, zwischen dem Fürsten Pückler und August Boeckh, Ernst Dohm und Reinhold Begas, Franz 105 Ziegler und Ludwig Pietsch, durch die arktischen Schilderungen seines »Franklin« den fiebernden Wirt des Hauses über Leidensstunden hinwegzutäuschen: dieser Kranke war Ferdinand Lassalle, der Mann, in dem sich hinter der liberalen Ära schon die Welle noch härterer Kämpfe ankündigte.

Aber in der immer rascher wachsenden, die Bevölkerungszahl von einer halben Million alsbald erreichenden Stadt fand der Revenant auch die persönliche Umwelt mannigfach verändert. Franz Kugler war im Jahre 1858 in der Blüte der Jahre abberufen worden. Dieser Tod des Mannes, der »rein an Sinnen, tief an Sinn, die Wunder deutend« durchs Leben geschritten war, machte im geistigen Leben Berlins Epoche, denn mit dem Fünfzigjährigen schied aus dem Unterrichtsministerium der letzte Mann, der als Dichter die preußische Verwaltung unmittelbar mit der Dichtung in Verbindung gebracht hatte. Für Fontane und die Seinen aber bedeutete dieser Heimgang persönlich noch viel mehr. Der Ewige Herd erlosch, zu dem er noch aus London manches brennende Scheit entsandt hatte. Frau Clara zog mit dem genialen, zu Leiden und frühem Tode bestimmten Sohne Hans der Tochter nach gen München, der junge Wilbrandt verband sein Geschick demjenigen Hans Kuglers, die efeuumsponnenen Mansarden des Hitzigschen Hauses in der Friedrichstraße schlossen ihre Türen. Im Jahre 1861 starb ein anderes früheres »angebetetes Haupt« des Tunnels, der gütige Wilhelm von Merckel. Im Rütli und in der Ellora ward nun Carl Zöllner, von den Freunden der Chevalier genannt, das führende Element.

Der Tunnel aber war nicht mehr der alte. Lepel hatte seit Jahren den Abschied aus dem Regiment genommen und saß verheiratet auf dem Lande bei Köpenick, schon mit phantastischen technischen Arbeiten beschäftigt, die ihn zu der immer wieder vergebens umrungenen Konstruktion eines Perpetuum mobile mehr 106 verführten als führten; er gab in Berlin nur noch Gastrollen. Scherenberg verstummte allmählich, sein »Franklin« blieb Fragment; erst 1869 erschien sein »Hohenfriedberg«, ein Zeugnis sinkender Kraft. Die einstigen Leutnants und Assessoren rückten allmählich außerhalb und innerhalb Berlins in immer höhere Stellungen auf, und es war dem Minister Heinrich von Mühler gewißlich nicht angenehm, als der Publizist Ludolf Parisius dem kirchenstrengen Gesetzgeber die Sonntagsvereins-Kneiplieder seiner jüngern Tage öffentlich vorhielt. Von den einstigen Genossen waren Hesekiel, Eggers und Blomberg noch in alter Neigung an Fontanes Seite, Eggers führte in Heinrich Seidel dem Tunnel sogar sein letztes frisches Talent zu; aber Blomberg verzog bald nach Weimar.

Wie treu jedoch die alte Lieb und Freundschaft über Jahre und Trennung hin festhielten, davon sollte Fontane bald gewisse Erfahrung machen. Emanuel Geibel, vom König Max nach München entboten, hatte Paul Heyse nachgezogen, und dieser wußte kaum von Fontanes Rückkehr in die Heimat und seiner Stellungslosigkeit, da versuchte er dem Freunde an der Isar eine bleibende Statt zu schaffen. Man hatte schon vordem an ihn gedacht und ihm die Leitung des Feuilletons der »Neuen Münchener Zeitung« übertragen wollen, dann aber doch den schon in Bayern eingewöhnten Thüringer Julius Grosse bevorzugt. Jetzt handelte es sich darum, Fontane dem Könige an Stelle Franz Löhers als Privatbibliothekar vorzuschlagen. Das Münchener Krokodil, die unfeierliche Ergänzung der königlichen Symposien, hatte ja unter Heyses Einfluß in Ton und Art manches vom Tunnel geerbt, und die Freunde versprachen sich von Fontanes Entbietung neben der Wiederkehr alter herzlicher Tage auch dichterisch und kritisch viel. So fuhr er im März 1859 nach München. Heyse, dessen freundschaftlicher Eifer unermüdlich war, bereitete den 107 König vor, indem er im Symposion den »Louis Ferdinand«, den »Dessauer« und den »Zieten« vortrug, die den König, den Gemahl einer preußischen Prinzessin, ehrlich entzückten. Fünf Tage danach hatte Fontane Audienz (»mit Hilfe von drei Paar wollenen Strümpfen hatt ich meinen Fuß so dick und elastisch gemacht, daß alle Risse und Falten in meinen Lackstiefeln wie ausgeplättet waren«). Im nächsten Symposion las dann Fontane selbst und hatte die Freude einer langen Tischunterhaltung mit dem einst besungenen General von der Tann, einem der Helden seines Herzens. Aber aller Eifer der Freunde genügte nicht, seine Berufung durchzusetzen, die Paul Heyse mit rührender Treue bis zu König Maximilians Tode immer wieder anregte. Und Fontane selbst hatte das Gefühl, in einer halb höfischen Stellung nicht am Platze zu sein, für die etwa Freund Lepel der geborene Kandidat gewesen wäre. Auch hatte ihm der persönliche Verkehr deutlich gemacht, wie weit doch nun die Kunst der Kugler-Gruppe und ihres Münchener Anhangs von der seinen abzuweichen begann. Jetzt, nach der Rückkehr aus England, war er seiner Gaben und seiner Grenzen sicherer als je, und wenn irgend etwas, so zeugt eine Tatsache dafür, die zugleich den Abstand von den Münchenern ins Licht rückt: nie mehr seit dem einen Stuartakt hat er sich ernstlich an einem Drama versucht, während doch die Münchener, die Geibel, Heyse, Grosse, Lingg, alle immer wieder den Kampf um dramatische Gestaltung und theatralische Wirkung aufnahmen – die meisten ohne und selbst Heyse immer nur mit einem Erfolge, der ihm nicht ganz genugtun konnte. Fontane fuhr nordwärts, schlug in der Tempelhofer (der späteren Belle-Alliance-) Straße sein Zelt auf, sammelte hier in demselben Jahre 1860, das ihm die Tochter Martha bescherte, seine Balladen zum Buche ein und blieb im übrigen, was er geworden war: Journalist. 108

Nach seiner politischen Gesinnung hätte er zu den Männern der neuen Ära besser gepaßt als zu Manteuffel und den Seinen. Ihm aber hatte an dem alten Ministerium genügt, daß es antiabsolutistisch gewesen war, und er mochte die Partei nicht plötzlich wechseln. Das war sein Londoner Standpunkt, auf den ihn Graf Albrecht Bernstorff, Bunsens Nachfolger, noch bestärkte, der dem Berliner Umschwung keine lange Dauer gab. In Deutschland stellten sich denn doch die Dinge für Fontane etwas anders dar, und als Eggers aus der Redaktion der »Preußischen Zeitung« ausschied, machte Fontane den Versuch, sein Nachfolger zu werden. Man wußte aber mit ihm nichts Rechtes anzufangen, selbst Max Duncker nicht, man deutete ihm eine angebliche Indiskretion übel; er fühlte, daß nun einmal die Jahre unter Manteuffel ihn ein wenig verdächtig gemacht hatten, er empfand sich als Politiker zu wichtig, als Dichter und Persönlichkeit zu gering genommen und sah neidlos die Stellung an Roquette übergehen. Am 1. Juni 1859 tat er dann einen Schritt weiter nach rechts und wurde durch George Hesekiels freundschaftliche Vermittlung trotz dem einstigen Englandstreit Redakteur an der »Kreuzzeitung«. Der Entschluß ward ihm nicht leicht, denn soviel Adel und Offizierkorps im Tunnel mitgetan hatte – feudal und reaktionär war man dort nicht gewesen und hatte auf das 1848 entstandene Blatt Stahls und Bismarcks und seinen Kreis mit einem gewissen schaudernden Mißtrauen geblickt. Die dem Tunnel angehörigen Kladderadatschpoeten, also die ausgesprochenen Widerparte der »Kreuzzeitung«, konnten dort auch bei den Konservativen und Ministeriellen ebenso auf Gehör und unbefangene Heiterkeit rechnen, wie Fontane selbst, wenn er in einem übermütigen Gedicht Emilie zur Auswanderung nach Südamerika aufforderte: 109

Statt der Savignys und statt der Uhden

Üben dort Justiz die Botokuden,

Und durchs Nasenbein der goldne Ring

Trägt sich leichter als von Bodelschwingh.

Aber alle Befürchtungen waren unnütz gewesen. Zwar wurde es Fontane noch einmal »himmelangst«; er fand beim Antrittsbesuch den Chefredakteur Tuiscon Beutner zwischen einem Sofakissen mit eingesticktem Eisernen Kreuz und einem schwarzgerahmten dornengekrönten Christuskopf und fühlte das Gespräch mühsam wie zwischen diesen zwei Emblemen hin und her pendeln. Als er aber den englischen Artikel für das Blatt übernommen hatte, sah er sich bald durch den kameradschaftlichen Ton, nicht nur bei Hesekiel, aufs angenehmste enttäuscht. Sein Amt war leicht, denn mit dem beginnenden Konflikt zwischen dem Ministerium Bismarck und der Zweiten Kammer trat die innere Politik, mit Louis Napoleons immer stärkerem politischem Betätigungsdrang die französische voll in den Vordergrund. Hesekiel, der in der Bernburger Straße, Tisch an Tisch mit Fontane, die angeblich aus Paris stammenden Korrespondenzen schrieb, hatte ein bepacktes Tagewerk, Fontane, der aus »Times«, »Daily News« und »Daily Telegraph«, auch wohl aus dem »Punch« und vor allem aus seiner genauen Kenntnis Londoner Wesens den englischen »Originalbericht« machte, ein leichtes.

Den eigentlichen Gewinn seiner Stellung bei der Kreuzzeitung zog Fontane aber weder aus dem Leben auf der Redaktion noch aus dem, ihm gleichgültigen Widerhall seiner namenlosen politischen Korrespondenzen, sondern aus dem durch das Blatt angebahnten gesellschaftlichen Verkehr. Da saß er nun bei feierlicher und lieber noch bei unfeierlicher Gelegenheit zwischen den »Reaktionären«; aufs rein Politische angesehen machten sie 110 gewiß, etwa im Vergleich mit Schwerin-Putzar, der abgestempelten Bezeichnung alle Ehre, menschlich jedoch fühlte sich Theodor Fontane von der Unbefangenheit dieser Männer aufs lebhafteste angezogen, und besonders eine Eigenschaft des preußischen Junkers lernte er erst hier kennen und schätzen: ein »allergrößtes Maß an Kritik«. Das galt von dem Herrenhauspräsidenten Grafen Eberhard Stolberg, es galt erst recht von dem vierteljährlichen feudalen Rundschauer der »Kreuzzeitung«, dem Magdeburger Gerichtspräsidenten Ludwig von Gerlach. Dieser Sohn des ersten Berliner Oberbürgermeisters hatte ja zur Kamarilla um Friedrich Wilhelm IV. gehört, und sein Konservatismus war so extrem, daß er, Bismarcks einstiger Gönner, schließlich in bitterer Fehde mit dem Kanzler endete. Auch der Minister Karl von Bodelschwingh, der Bruder des einst Ironisierten, gehörte zu den erfreulichen und lehrreichen Bekanntschaften, und an zwei bedeutenden Geistlichen des Kreises, Karl Büchsel und Rudolf Koegel, ließen sich zwei wichtige Typen evangelischen Kirchentums studieren: jener, der Generalsuperintendent der Neumark und Pfarrer an der »Polkakirche« zu St. Matthäi, brachte mit seinem holzschnittmäßigen Bauernschädel noch ein Stück volksmäßiges Landpfarrertum in die Hauptstadt, dieser, der Hof- und Domprediger, wirkte in seiner halb diplomatenhaften, überlegenen Erscheinung schon wie der künftige Führer der ecclesia regens.

Die folgenreichste Anknüpfung innerhalb der Kreise des märkischen Landadels fand Theodor Fontane jedoch nicht im Banne der »Kreuzzeitung« und überhaupt außerhalb der politischen Umwelt. In Berlin lebte, von bedeutenden Menschen gesucht und als guter Geist verehrt, die Gräfin Sophie Schwerin, eine stille Wohltäterin der Armen und Bedrängten, eine tief verständnisvolle, fördernde Freundin Berliner Künstler. Sie hat nicht nur 111 Friedrich Drake bei der Schöpfung seines Königsdenkmals mit seinem Verständnis beraten – ihr dankt auch Berlin die Wahl des einzig schönen Platzes an der heutigen Luiseninsel, auf dem sich das Standbild erhebt. Noch von seinem Sterbebett entsandte Wilhelm Grimm seinen Sohn Herman mit einem letzten Gruß zu Sophie Schwerin. Das grausame Schicksal, das ihr einst zugleich mit der Siegesnachricht von Belle-Alliance die Botschaft vom Heldentode ihres Gatten in der gleichen Schlacht sandte, hat ihr Freund Bernhard von Lepel in einer Ballade, vielleicht seiner schönsten, besungen. Er brachte auch Fontane in ihr Haus, und es ist wie ein dichterisches Seitenstück zu Gustav Richters Porträt und Drakes schlafender Büste der Gräfin, wenn Fontane sagt, er habe in Sophie Schwerin erst den wahren Typus einer ausgezeichneten Frau kennengelernt.

Zu ihrem engern Umgang gehörte das 1810 geborene Stiftsfräulein Mathilde von Rohr, und wieder war es Lepel, der Fontane auch hier, Behrenstraße 72, einführte. Der Auftakt der so geschlossenen Bekanntschaft war merkwürdig genug und hätte einen anderen als Fontane wahrscheinlich nicht zu weiterem Umgang gelockt. Nach dem Tee lasen Lepel und Fontane eine reizvolle Tenzone über das Thema »Reden ist Silber, Schweigen Gold«, Lepel als Verteidiger des Schweigens, Fontane des Redens. Das schwungvolle und geistreiche Gedicht wurde von Fräulein von Rohr als »Terzine« angekündigt, und nach dem Vortrag entspann sich zwischen den zuhörenden alten Militärs und ihren Frauen ein Streit darüber, ob solches Dichten »so sehr schwer« wäre. Es wurden Vergleiche mit einem Improvisator gezogen, der aus zugerufenen Worten ein langes Poem mit den schwierigsten Reimen gemacht habe. Die Wage senkte sich durchaus zugunsten des Improvisators Langenschwarz und zuungunsten von Bernhard Lepel und Theodor Fontane. Man denke sich 112 Theodor Storm in der gleichen Lage – Theodor Fontane nahm es mit Humor und offener Zustimmung, denn er hatte sofort herausgefühlt: es kommt auf anderes an. Und dies andere fand er jetzt und in der Folge bei Mathilde von Rohr: echte Herzensgüte, redliche Teilnahme, menschliche Freiheit. So zählten nicht nur die fortan in der Behrenstraße verplauderten Stunden »zu seinen glücklichsten«, auch als Mathilde von Rohr 1869 als Konventualin ins Damenkloster Dobbertin einzog, hat Fontane sie oft und oft an dem stillen mecklenburgischen See besucht und kaum jemandem so ganz aus letztem Vertrauen fließende Briefe geschrieben – auch in schweren Nöten – wie ihr. Ihr Grundsatz, man dürfe nicht immer bloß klug sein dürfen, ohne das Beste, Wahrheit und Güte, käme nichts zustande, sprach zu seinem Herzen. Und ihre von Fontane als echt märkisch empfundene scheinlose Schlichtheit ist nach seinem eigenen Geständnis von großem Einfluß auf ihn gewesen.

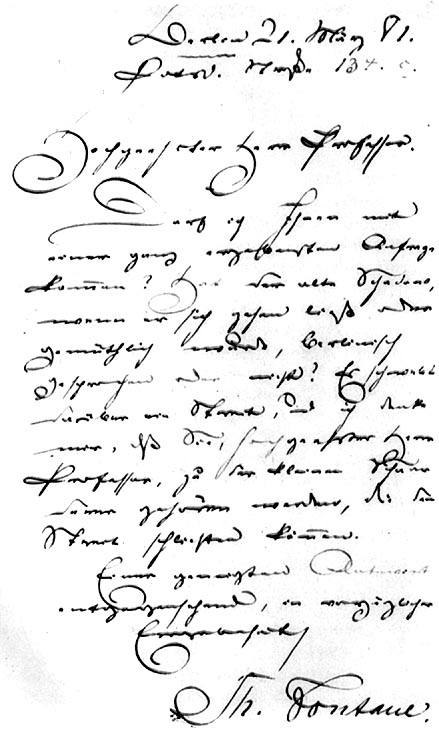

Brief Fontanes an ein Mitglied der Akademie der Künste

Gerade in ihrer märkischen Eigenart aber bedeutete Fräulein von Rohr in diesen Jahren für den, der so charakteristisch das Wort gegenüber dem Schweigen verteidigte, besonders viel. Denn, kaum in Berlin wieder eingelebt, ging Fontane an ein Werk, das ihm beinahe ein Menschenalter hindurch beschäftigte und, wie es seinem Wesen entsprach, sein Wesen entfaltete und erhöhte, die

Wanderungen durch die Mark Brandenburg.

Die innerste Anregung dazu hatte er auf jener schottischen Reise mit dem märkischen Freunde Lepel an der Seite empfangen. Die drittletzte Station, Lochleven Castle mit dem alten Douglasschloß, hatte herzbezwingend die Erinnerung an die Heimat geweckt; was die große Douglasballade abschloß:

Der ist in tiefster Seele treu,

Wer die Heimat liebt wie du – 113

es war für die seelische und geschichtliche Verbindung der Ferne, die in jenem Augenblick die Nähe war, und der Jugendnähe, die im Weiten lag, symbolisch und vordeutend gewesen. Jetzt, von der preußischen Hauptstadt aus, ging es wieder ins Land hinaus, statt Lepels nun oft den Verleger Wilhelm Hertz an der Seite, der zu dem »Douglas« auch die neue deutsche Fracht in die Scheuer zu bringen gewillt und bestimmt war. 1862 erschien der erste Band, »Die Grafschaft Ruppin«, schon im nächsten Jahr der zweite, »Oderland«, 1872 »Osthavelland«, 1880 zum »Havelland« erweitert. Erst 1882 schloß das Spreeland sich an, und 1889 rundeten die »Fünf Schlösser« Quitzöwel, Plaue, Hoppenrade, Liebenberg und Dreilinden den bei neuen Ausgaben gedehnten Kreis.

Wie eine Fata Morgana hatte der Levensee das Gedächtnis und das Bild des Rheinsberger Sees vor die Sinne gezaubert, den jungen Friedrich und die Seinen, den vom jenseitigen Ufer grüßenden Obelisken mit der Heldeninschrift des Siebenjährigen Krieges. Nicht weit davon, am Ruppiner See, stand ja Theodor Fontanes Geburtshaus. Aber weder jenes Erinnerungsbild noch diese Tatsache führten Fontane zuerst ins Ruppiner Land. Es war vielmehr die geschichtliche Erkenntnis, die wir ihn schon aussprechen hörten, was gerade dieser Landstrich für das Werden Preußens bedeutet. Und so gibt denn gleich dieser erste Band die glänzende Porträtreihe Knesebeck, Günther, Schinkel, Gentz, aus der Schinkel durch die Macht seiner Persönlichkeit und die Fülle seiner Werke gebietend, Wilhelm Gentz durch den Reiz der mitgeteilten Aufzeichnungen besonders farbig hervortritt. Aber auch Gustav Kühn, der Klassiker des Bilderbogens, wird nicht vergessen, und durch die Mittelstellung Rheinsbergs rückt der große König voll ins Bild, und es bietet sich Gelegenheit, ihn und den späteren Herrn von Rheinsberg, den Prinzen 114 Heinrich, mit geschichtlichem Urteil abzuwägen. Bei diesen geschichtlichen Urteilen geht Fontane niemals den bequemen Weg der einst beliebten »Rettung«. Wohl kann man das ganze Werk als eine Rettung der Mark bezeichnen; ihr überreicher Besitz an charakteristischer Landschaft, an malerischen Bauwerken, vor allem an historischen Erinnerungen wird zum erstenmal dargeboten. Aber wo Fontane Geschichte vorträgt, folgt er weder unkritisch bequemer Überlieferung noch, unkritisch gegen sich, nur dem eigenen Gefühl. Er forscht sorgfältig, er prüft Ortssage und Provinzialchronik, er stöbert mit Glück in Kirchenbüchern und Archiven Daten und Beschreibungen auf, und die alte Liebe zur Anekdote erweist sich gerade darin, daß auch diese Wesensäußerung sich strengste Nachprüfung gefallen lassen muß. Auf solchen Wegen ist etwa das geschichtliche Glanzstück des Werkes entstanden, die Darstellung der Katte-Tragödie gelegentlich des Besuchs von Küstrin. Niemals ist über dieses auch von der neuesten Dichtung immer wieder umrungene preußische Drama großartiger und gerechter gesprochen worden, als es Fontane hier tut.

»Es ist nur eines, was uns in diesem Schreckensschauspiel – denn ein solches bleibt es – widerstrebt und widersteht: der König wechselt hier die Rolle mit dem Richter. Er läßt das Recht über die Gnade gehen. Und das soll nicht sein.

Wenn aber etwas damit versöhnen kann, so ist es das, daß er dies im eigenen Herzen empfunden hat. Hören wir noch einmal ihn selbst: ›Wenn das Kriegsrecht dem Katten die Sentenz publiciret, so soll ihm gesagt werden, daß es Sr. Königlichen Majestät leid thäte; es wäre aber besser, daß er stürbe, als daß die Justiz aus der Welt käme.‹ Ein großartiges Wort, das ich nie gelesen habe (und ich habe es oft gelesen), ohne 115 davon im Innersten erschüttert zu werden. Wer will nach dem noch von Biegung des Rechts sprechen!«

Wer das schreiben und begründen kann, durfte wohl Anstoß daran nehmen, wenn irgendwo laut ward, der »Berufshistoriker gehe achselzuckend oder doch mindestens als an etwas Gleichgültigem« an diesen Arbeiten vorüber. Solch beckmesserisches, fachgeschwollenes Übersehen ahnte nicht, daß sich in Fontanes erwanderten Darstellungen mit der spürsamen Gabe für die Auffindung unbekannter Quellen jenes Letzte einte, ohne das kein Historiker Bleibendes zu schaffen vermag: die künstlerhafte Fähigkeit, aus Mosaiksteinchen ein wirkliches Bild zu komponieren und aus den wissenschaftlich unwägbaren Stimmungsfaktoren die »Essenz« der Dinge zu gewinnen. Meisterlich gerade in diesem Betracht ist die Darstellung der Beziehungen Friedrichs des Großen zu Luise Eleonore von Wreech auf Tamsel. Aus dem geringen Besitz an Briefen und Gedichten arbeitet Fontane hier ein ergreifendes Bild dieses vom Klatsch verzerrten Verhältnisses heraus, nicht zum Zwecke einer Verherrlichung, auch nicht zu dem einer Verteidigung, vielmehr im Dienste einer die letzten Linien suchenden Wahrheitserforschung. Und aus der Durchleuchtung all dieser Menschen, der Fürsten und Feldherren, der Frondeure und Staatsmänner, der Geistlichen und Künstler, an den Orten, wo ihr Leben Ausgang oder Heimkehr fand, wo es gar durch lange Zeiten verlief, arbeitet Fontane mit den schlichten Mitteln dieser Aufsätze im Grunde auf dasselbe hin wie in dem beschwingten Rhythmus seiner Balladen und Preußenlieder: auf den Mythos ihrer Gestalten und ihrer Zeiten. Er macht es sich nicht um einen Grad leichter, wenn es um Zeitgenossen geht, die er noch gut gekannt hat. Wilhelm Hensel war ihm als Schwiegersohn des Hauses Mendelssohn-Bartholdy und Teilnehmer der Kreuzzeitungsrunde wohl vertraut; aber er 116 charakterisiert den Maler und Patrioten mit gleich sorgsamer Unterbauung wie jede längst vergangene Gestalt.

Dabei leitet ihn wiederum, wie überall, sein glücklicher Sinn für das Genre, auch er in seinen Ursprüngen auf die väterliche Geschichtserzählung zurückweisend. Er führt ihm zum Beispiel die Hand, wenn er zum ersten Male den Märkern ein wirkliches Bild eines ihrer vergessenen Dichter zeichnet, des Friedrich Wilhelm Schmidt, der zu Werneuchen auf dem Barnim Pfarrer war. Die Einkleidung ist für den Gang dieser Bücher typisch. Auf dem Schaukelsitz eines Korbwagens fährt Fontane als im Grunde überzähliger Passagier beim Pfarrhause vor. Aber die ganze Familie ist zu einer Geburtstagsfeier im Walde. Und nun folgt eine Schilderung des ländlichen Festes auf dem Tannenrain, so saftig und mit so viel kleinen Zügen, wie etwa Friedrich Waßmann sie auf seinem Bilde der Heuernte festhält. Hinter der Bunzlauer Kanne sitzt im Samtkäpsel der Pastor loci. Und dies ist Friedrich Wilhelm Schmidt – denn jetzt erst erfahren wir, daß Fontane die eigene Einfahrt in Werneuchen in ein typisches Erlebnis um sechzig Jahre früher zurückkomponiert hat. Aber mit diesem bewegten Bilde hat er Atmosphäre gewonnen, nun haben wir den Dichter in dem Seinen, und Goethes erst jetzt zitierter Spottvers auf die Musen und Grazien in der Mark erscheint an der Stelle, wo der Dichter-Pfarrherr selbst ihn scherzend seinen Kindern vorliest, die er weiterhin anhält, Goethische Lieder auswendig zu lernen. Von hier aus ist dann der Weg nicht weit, Schmidts eigene Poesie endlich unbefangen zu betrachten. Die Balladen gibt Fontane einfach preis und begründet das mit einem aus erlebter Ästhetik stammenden Satze: »Keine Dichtungsart vielleicht kann die Verwechslung von Einfach-Natürlichem mit Hausbacken-Prosaischem so wenig vertragen wie die Ballade.« Dann aber 117 belegt er die »nie zu bekrittelnde Echtheit«, mit der Schmidt die märkische Natur beschrieben, und des Werneucheners glücklichen Sinn für das Genre mit wohlgewählten Beispielen und bringt den Märkern, die »hinter ironischen Neckereien ihre Liebe verstecken«, auch die für die Mark, den Dichter so nahe, daß dessen nun literarhistorisch völlig verändertes Bild nicht mehr abblassen kann.

Das alles geht weit über den Begriff von Reisefeuilletons hinaus, den Fontane einmal für die »Wanderungen« in Anspruch nahm. Wenn er aber sagt, er habe in diesen Büchern »sein Stolz und Ehr« aufs bloße Plaudernkönnen gesetzt, so trifft er es damit, Swinemünder Knabenstunden ebenso gedenkend wie des Teetisches unter der Öllampe bei Fräulein von Rohr, ganz genau. Schon der, fontanisch gesprochen, höchste Grad von Unvoreingenommenheit, wie er eine echte Plauderei auszeichnet, stimmt auch diese Landschafts-, Geschichts- und Menschenbilder ein. Mit einer liebevollen Unbefangenheit tritt Fontane an alles heran, und sie, diese Unbefangenheit bewährt sich am schönsten vor Bauwerken. Der Freund der Kunsthistoriker Eggers und Lübke beschaut Kirchen und Schlösser nicht mit dem prüfenden Blick der Stilgeschichte; wie früher in London und Edinburg fesselt ihn vielmehr immer wieder vor allem eines: das Malerische; das geht ihm überall über das bloß Architektonische, muß ihm darüber gehn, denn erst im Rahmen von Ort und Landschaft spricht der Bau zu ihm, und selbst da bleibt er stumm, wenn er nicht Geschichte verrät.

Herman Grimm hat einmal gesagt: »Es scheint über dem Boden eines Landes in unsichtbaren Bildern der Nachglanz einer großen Vergangenheit zu liegen, die wie etwas Erleuchtendes in uns eindringt und uns bei wachenden Augen zu träumen zwingt.« Das war genau Theodor Fontanes, des Reisenden in 118 Schottland, nun des Wanderers in der Heimat, bewegendes, formendes Gefühl. Und seine stets aufs neue gelungene Übertragung auf den Leser der märkischen Bücher bestätigt die eindringende und nachbauende Kraft, mit der er es lebendig empfand und lebendig verbildlichte.

Die beiden Denkmäler, die die Nachwelt Theodor Fontane gesetzt hat, Max Kleins Standbild im Berliner Tiergarten und Max Wieses Rundbank am Ruppiner See, zeigen den Wanderer im Schreiten und im Ruhen. Damit ist jedoch der Wanderstil dieser fünf Bände nur unvollkommen getroffen. Wie nämlich Werneuchen auf dem Wagen erreicht wird, so ist es fast überall der Mann hinter den Pferden, der in Landschaft, Städtchen und Dorf einzieht, und wie auf dem Levensee wird auch auf dem Scharmützelsee und den Rhinflächen der Kahn, auf der Oder der Dampfer, auf der Wendischen Spree das Segelboot benutzt. Diese etwas veränderte Haltung gegenüber dem Fußgänger ist nicht unwichtig, dem Fahrer, der den Körper in Ruhe hält, geht die Landschaft leichter zusammen und – er findet immer Gelegenheit, mit Kutscher, Bootsführer oder Fahrtgenossen zu plaudern, er gewinnt schon vor der Einreise manche Andeutung. Fast alle Naturbilder und ersten Eindrücke werden vom Kutschensitz oder der Ruderbank her gewonnen, und Paul Heyse traf es genau, als er von München her dem Freunde sein eigenes Wanderbild vorhielt:

Wie fühlte mein Herz sich wieder jung,

Nahmst du mich mit auf die Wanderung

Durch Oderbruch oder Osthavelland –

Der Wagen ächzt im mahlenden Sand,

Nichts Hochromantisches rings zu sehn,

Pappeln, umschwirrt von Spatzen und Krähn, 119

Ein roter Kirchturm hin und wieder,

Ein Schloßdach dunkelt schwarz hernieder,

»Dächer von Ziegel, Dächer von Schiefer, –

Dann und wann eine Krüppelkiefer,

Am trägen Flusse Schilf und Rohr,

Und am Abhang schimmern Kreuze hervor –«

Ein Land, mit dem verwöhnte Touristen

Wohl nicht viel anzufangen wüßten.

Im Fortgang des Gedichtes gibt Heyse eine Art Umriß des Werks, der von den verschollenen Geschlechtern der Vergangenheit bis zu Krüger und Magd der Gegenwart die ganze märkische Welt umrandet. Der Nachdruck liegt, aufs Ganze gesehen, doch da, wo Geschichte spricht oder lebig gemacht werden kann; wo das nicht der Fall ist, wie im Spreewald zwischen Lübbenau und Lehde, wird die Schilderung dünner, man fühlt, wie der Reisende, nach anderem hungrig, fortstrebt.

So läßt er auch oft liegen, was große Geschichtsschreibung oder fleißige Lokalforschung schon vielfach mit Glück beschäftigt hat. Im Havelland wird Potsdam selbst nicht dargestellt; Fontane bewegt sich vielmehr im Kreise um die Residenz, und ein breitmalendes Tableau der Havelschwäne dünkt ihn die würdigste und – bewußt aparteste Einleitung und Einkleidung zu alledem, was von Pfaueninsel, Sacrow und Paretz zu berichten und zu belichten ist. Im Oderland ist Frankfurt zwar der Ausgangspunkt, aber Theodor Fontane begnügt sich mit einer die Abfahrt auf dem Strome eindrucksvoll überwölbenden Silhouette der stolzen Haupt- und Handelsstadt. Brandenburg und Kottbus weicht dieser Wanderer ebenso bewußt aus, und wenn er sich dem Berliner Umkreise nähert, so macht er in Köpenick, Friedrichsfelde, Tegel, Oranienburg, Falkenberg halt. Aber den 120 reizvollen Pfad der Zisterzienser, der großen märkischen Kulturbringer, verfolgt er in der Legende wie in der Baugeschichte des Landes rund um Berlin herum, um mit malerischen Ausblicken auf die Klosterreste von Lehnin und Chorin zu schließen.

Zu solcher geschichtlichen Erforschung bedurfte Fontane vieler Helfer. Drei Gruppen derartiger freundwilliger Mitarbeiter hat er in währender Dankbarkeit besonders benannt. Zunächst den Landadel, jenes Junkertum, das er schon im Kreuzzeitungskreise kennengelernt hatte und dessen liebenswürdige Verkehrsseite sich ihm nun zuwandte; insbesondere der Graf Philipp zu Eulenburg auf Liebenberg war ein unermüdlicher Rater und Zubringer. Dann kommt der Landpastor, die Schar seiner »Vicars of Wakefield«. Schließlich die Lehrer; unter ihnen hebt er einen, den Garnisonschullehrer Wagener in Potsdam besonders hervor – ihm will er danken, daß er nach einigen Abschweifungen ins Trockene wieder zu dem ihm gemäßen Plaudern zurückgekehrt sei.

Die »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« hatten keinen Vorgänger. Otto Benekes reizende »Hamburgische Geschichten und Denkwürdigkeiten« ziehen den Rahmen weit enger ins Geschichtliche und Sagenhafte und komponieren nicht die Gegenwart des Verfassers mit hinein. Bei weitem verwandter erscheint das große, von Ferdinand Freiligrath und Levin Schücking unter Annette Drostes Mitwirkung herausgegebene Heimatwerk »Das malerische und romantische Westfalen«. Aber wie im Titel, so im Vortrage war dies Buch gleich Theodor von Kobbes und Wilhelm Cornelius' »Wanderungen an der Nord- und Ostsee« auf systematische Darstellung angelegt. Fontane zielte darauf nicht ab, er gab ohne Rücksicht auf Vollständigkeit charakteristische Ausschnitte. So hat er nur ein gleichzeitig mit dem seinen entstandenes Werk zum Genossen: Gustav 121 Freytags »Bilder aus der deutschen Vergangenheit«. Auch hier, schon in der Überschrift, die Ablehnung einer erschöpfenden Erzählfolge, auch hier der immer wiederholte Rückgriff auf verzettelte Urkunden früherer Jahrhunderte; auch hier die genrehafte Verknüpfung der geschichtlichen Vordergrundsgestalten mit dem alltäglichen Leben, die Liebe zum kleinen Mann, zum Übersehenen und scheinbar Nebensächlichen. Nur freilich: Freytag, der geschulte Historiker, geht von der Epoche aus und somit in geschichtlichem Nacheinander – Fontane, der Anekdotenschlürfer, der Balladendichter, kam unter einem schwermütigen Gesamteindruck von Natur und Geschichte zur Idee seines Buches, er steigt von Ort und Landschaft her auf und bleibt immer wieder solchen Stimmungen wie jener allerersten hingegeben, sein Werk ist impressionistischer als Freytags. Beide waren in einer Zeit reif geworden, da in dem Schrifttum des Jungen Deutschlands die Reise ein Hauptmotiv dichterischer und halbdichterischer Prosa gewesen war. Alle diese im Kern feuilletonistische Literatur war über einen vordringlichen Subjektivismus nicht zu der von Fontane erreichten Unbefangenheit vorgedrungen; seit Heinrich Heines Reisebildern schrieb das Geschlecht wie zwischen Spiegeln, und da man diese gewissermaßen im Koffer mitnahm, so überwucherte das Ich auch da, wo ein großes Welt- und Lebensbild ein Zurücktreten verlangen durfte. Diese Blick- und Gehöreinstellung war wie in Freytags »Bildern« so in Fontanes »Wanderungen« überwunden. Was Fontane nun beruflich war: Journalist, das blieb er als Wanderer; aber er adelte, der größte Dichterjournalist seiner, der realistischen Generation, den von ihm selbst oft bespöttelten Beruf in diesen Wanderbildern mit ihrer bunten Fracht zu einer Dauer verheißenden Vollendung. Was in dem letzten englischen Buche noch ungelenk gewesen war, bot sich hier flüssig, schlüssig, immer 122 wieder zu einer Rundung gefügt, die eben das bescheidene Wort Reisefeuilleton als fehl am Orte kennzeichnet. Und so hat Fontane mannigfach Schule gemacht; die »Kursächsischen Streifzüge« des trefflichen Schulmanns Otto Eduard Schmidt sind eines dieser Folgewerke, Louis Passarges »Aus baltischen Landen« ein zweites, die »Bilder aus der Altmark« von Ludolf Parisius ein drittes. Und als Julius Rodenberg gleich Fontane vom britischen auf den märkischen Boden trat, hat er sogar Fontanes Werk in verwandter Führung nicht unebenbürtig ergänzt, wie er denn für seine »Bilder aus dem Berliner Leben« gleichfalls das Lob des gemeinsamen Freundes Heyse erntete. Der überspitzte Subjektivismus jungdeutscher Reisebilder und Reisenovellen hatte in den »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« keine Statt; Fontane drängte sich auch da nicht ins Bild, wo er ausgesprochenermaßen als Führer auftrat. Sein Wesen aber, wie es sich nun verfestigt hatte, sprach unvordringlich auch aus diesen fünf, die Arbeit eines halben Menschenlebens umspannenden Bänden; und so gilt auch von ihnen, was Theodor Fontane sich einmal nach der Lesung von Goethes »Italienischer Reise« notierte: »Diese tiefe Bescheidenheit, der beständige Lerntrieb dessen, der, während alle Welt ihn schon für einen Meister hielt, hier sich ganz als Schüler empfand . . . dies sind die rein auf die Person weisenden Züge, die das Buch so schön, so lehrreich und erbaulich machen.« 123