|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Als Dürer 1494 in die Heimat zurückkam, da fand er ein anderes Nürnberg vor. Nun, zwölf Jahre später, bekam Nürnberg einen anderen Dürer zurück. Das war noch das mindeste, daß er ein wohlhabender Mann geworden war, daß er jetzt seine Schulden abzahlen und das elterliche Haus von der letzten Last befreien konnte. Entscheidend war die innere Wandlung. Als Dürer auf Gesellenfahrt war, hatte die Vaterstadt ihn überholt, kraft jenes freien Geistes, den der Humanismus gab. Jetzt war es umgekehrt. Ohne Vermittler hatte er sich aneignen können, was draußen in der Welt an neuen Gedanken umging. Nun war ihm offenbar geworden, was eigentlich die neue Welt emportrug, und was die Schwärmer für das Antikische in den neunziger Jahren nur hatten ahnen können. Über ein Jahr lang hatte er sich in der vornehmen Gesellschaft bewegt, deren lässig sichere Herrenart den Deutschen so viel Eindruck machte.

Er hatte Sinn bekommen für das, was den Gentiluomini als schicklich galt; so viel Sinn, daß sie ihn für einen der Ihrigen nahmen, und Wert darauf legten, ihn dazubehalten. Seine Nürnberger Freunde mochten spotten über seinen welschen Mantel und französischen Rock, vielleicht auch über manche seiner neuen Angewohnheiten. Eins aber spotteten sie ihm nicht weg: seinen neuen Künstlerblick, seine Fähigkeit, die Dinge auf italisch zu sehen, groß, gemessen, ruhig, und mit Bewußtsein sich verschließend gegen alles Hastige und Drängende. Im Geiste einer solchen Großheit wollte er fortan schaffen.

Da saß er nun wieder im Haus unter der Vesten in seiner alten Umgebung; eine kränkelnde, bigotte Mutter, unversorgte Geschwister und eine Frau mit ewigen Haushaltsorgen um sich her. Es waren andere Klänge, die vom holprigen Nürnberger Straßenpflaster zu ihm heraufdrangen als von Venedigs schweigsamen Kanälen. Die Freunde, die ihn während der Arbeit aufsuchen kamen, waren trotz ihrer welschen Hochschulbildung von ehedem doch eine recht ungeschliffene Gesellschaft. Der Werkstattbesuch dort unten war feiner gewesen. Und wieviel Kennerschaft hatte sich in der Rede der Edelleute gezeigt! Hier klebte noch alles am Wort, die Form war ihnen verschlossen, sie redeten vorbei an allem, was ihm jetzt wichtig war. Da konnte es einen wohl schon nach der Sonne frieren!

Sonne oder Nebel, Nürnberger Lärm oder Gondelgesänge – gleichviel das alles: nun war er da und es hieß anknüpfen an die Arbeit, die vor anderthalb Jahren hier liegengeblieben war. Der Werkstattbetrieb mit Gesellen für die Allerweltsaufträge wurde wieder aufgenommen. Welchen besonderen Aufgaben aber sollte er die eigene Kunst ausschließlich widmen? An der Großen Passion und am Marienleben fehlten noch verschiedene Blätter. Sollte er sie fertig machen? Aber eine ganze Welt stand jetzt zwischen ihm und der Meßbudenware. Unter all seinen früheren Sachen war nur ein Blatt, das ihn augenblicklich fesseln konnte: Adam und Eva, der Kupferstich von 1504. Die Erinnerung an diese Arbeit, mit der er einst das Größte gewollt, hatte ihn auch in Venedig nicht gelassen. Er hatte scharfe Augen bekommen für das noch Gebundene und Unvollkommene und hatte Studien entworfen, wie es zu bessern sei. Das wollte er nun in Ruhe vollenden. Nicht mehr als einfachen Kupferstich, sondern als ein stolzes Doppelbild; zwei lebensgroße Gestalten, die Gestalten allein, von einem dunklen Grund sich lösend.

In der Tat, das erste Dürerwerk der nachitalienischen Zeit (jetzt in Madrid) atmet ein Leben, wie es die nordische Menschendarstellung bis dahin nicht hatte geben können. Dürer hat auch diesmal beim Entwurf die Maße zu Hilfe genommen. Aber der fertige Bau läßt das Gerüst nicht mehr erkennen. Die einzige Befangenheit ergab sich aus der Forderung, Schamzweige anzubringen. Sie zwingen der Linken des Mannes und der Rechten der Frau erkünstelte Stellungen auf. Sonst aber ist alles ganz bei der Sache. Adam mit offenem Mund und begehrlichen Augen hinüberblickend, die Finger der Rechten zuckend vor Erregung; Eva, leicht vornübergebeugt, ganz zärtliche schmiegsame Katze. Man muß sie mit einem frühen Versuch wie der Erscheinung im »Traum« vergleichen, um etwa im lauernd hinschleichenden Gang zu fühlen, wieviel unmittelbarer und sinnlicher Dürer hier empfunden hat.

Wir haben zwei Fassungen der Doppeltafel. Die geschilderte trägt von Dürers Hand die Inschrift » Albertus Dürer faciebat post virginis partum 1507«, der Deutsche Albrecht Dürer schuf dies im Jahre 1507 nach der Geburtschaft der Jungfrau. Eine alte Wiedergabe aus Dürers Zeit, wahrscheinlich aus der Werkstatt, besitzt Florenz (Galerie Pitti). Sie unterscheidet sich durch einen Hintergrund, der die Umwelt des Paradieses in einigem Getier andeutet. Der schwarze Grund wird zum Dunkel eines Waldes, angefüllt mit mannigfachem Leben. Papageien, Rebhühner, eine Löwin, ein Hirsch werden sichtbar.

Es ist ausgeschlossen, daß der Nachahmer das Beiwerk aus Eigenem dazutat. Wir haben außerdem für einzelnes Belege in Zeichnungen von Dürer selbst, und so muß man annehmen, daß Dürer ursprünglich auch auf seiner Doppeltafel noch das Beiwerk hatte, das die Geschichte des Sündenfalles noch biblisch anschaulich erzählt. Zwar längst nicht mehr so volkstümlich ausführlich wie der Kupferstich, aber doch noch verständlich. Es muß Dürer, als er das Bild nach einiger Zeit überprüfte, zu gotisch und zu schwatzhaft erschienen sein, und so überging er den Hintergrund und ließ außer den Steinen am Boden nur noch den Baumstamm mit der Schlange stehen. Wir heute bedauern es als eine Verarmung. Als Dürer später sich wieder ganz dem Deutschtum zuwandte, da ließ er grade solches Beiwerk in drängender Fülle wieder herein. Einstweilen aber war er dem »Unwesentlichen« abhold, und die Entwicklungslinie, die sich vom Kupferstich über das tierbelebte Doppelbild hinüberzieht zum tierlosen, war für ihn bindend auch in der folgenden Zeit.

Die ersten deutschen Bestellungen kamen. Zunächst eine von Kurfürst Friedrich dem Weisen. Die Marter der zehntausend Christen unter dem Perserkönig Sapor sollte der Gegenstand sein. Im Sommer 1507 wurde die meterhohe Tafel in Auftrag gegeben, 280 Gulden rheinisch waren ausgesetzt.

Dürer hatte die grausige Legende schon einmal erzählt in einem frühen Holzschnitt der neunziger Jahre, als die quälenden Gesichte der Apokalypse noch Macht über ihn hatten. Das lag nun lange hinter ihm. Aber so gleichgültig ihm jetzt das Blatt inhaltlich war, ein so starker Anreiz war ihm das Formale: Akte zu ganzen Haufen, in den verschiedensten Stellungen, und perspektivisch kunstvoll zu gruppieren. Beides, Akt und Perspektive, hatte er nach seinen neuen Erfahrungen im frühen Holzschnitt ganz kindlich behandelt. Es war eine schöne Aufgabe, in einer neuen Fassung, natürlich einem Gemälde, noch einmal darauf zurückzukommen und das inzwischen Dazugelernte wirken zu lassen. Es ist danach wohl anzunehmen, daß die Anregung zu dem Gemälde von Dürer selbst, und nicht vom Kurfürsten ausging. Dürer ließ sich damals kaum in einen ihm nicht gelegenen Auftrag hineinpressen, und der Kurfürst war ihm auch zu wohlgesinnt, um dergleichen von ihm zu fordern.

»Ich wollt, daß Ihr meines gnädigen Herrn Tafel sähet«, schreibt Dürer im März 1508 an Heller, »ich halt davor, sie würde Euch wohl gefallen.« Heute ist von Dürers großen Arbeiten keine weniger volkstümlich als diese, und das mit vollem Recht. Grusliges wird schließlich von jeder Schreckenskammer spannender erzählt, und für ein bloßes perspektivisches Musterblatt waren viele Monate Dürerscher Lebensarbeit doch eine starke Verschwendung. Die letzte Empfindung, wenn man sich durch den ganzen Termitenhaufen von Menschen endlich durchgefunden hat, ist die – einer gewissen Komik. Mitten durch all das angebliche Elend ergehen sich in vollster Seelenruhe Dürer und Pirkheimer. Pirkheimer faßt seine Paradekritik zusammen in einer Rednergebärde kühlen Bedauerns, und Dürer weist mit einem Stöckchen auf einen Zettel: Iste faciebat anno Domini 1508 Albertus Dürer alemanus«, dieser da, der Deutsche Albrecht Dürer machte das im Jahr des Herrn 1508. Bei den malenden Gentiluomini gehörte es zum guten Ton, sich vom Gegenständlichen nicht selbst ergreifen zu lassen, und Dürer wollte doch zeigen, daß auch er über das roh Stoffliche erhaben sei. Er hat von dem guten Recht des Auserwählten, gelegentlich auch einmal stärker als alle anderen danebenzugreifen, in diesem einen Fall ausgiebigen Gebrauch gemacht.

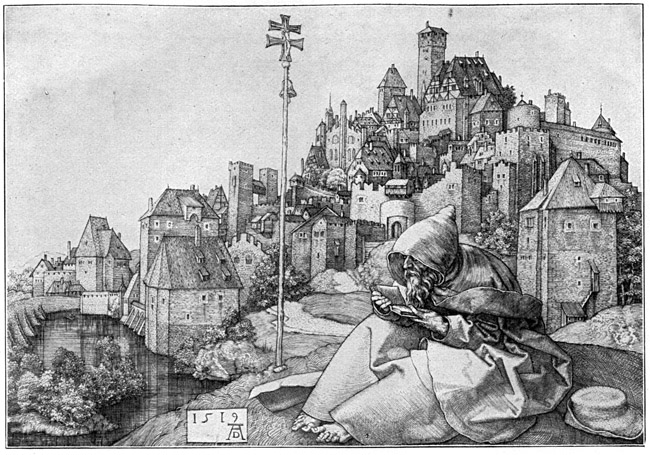

Der heilige Antonius (1519)

*

Das Marterbild war gerade begonnen, als ein neuer Auftrag kam; einer, bei dem Dürer nicht als bloßer Virtuose, sondern mit seinem ganzen Können dabei sein wollte. Der Auftrag kam vom Frankfurter Kaufmann Jakob Heller, einem gewissenhaften Manne, der es peinlich nahm mit seinen Geschäften, und peinlich auch mit seinem Seelenheil. Unter den frommen Werken, mit denen er sich beim lieben Gott bezahlt zu machen dachte, war das feierlichste die Stiftung einer Altartafel für die Dominikanerkirche seiner Heimatstadt. Er durfte dem gestrengen Herrn im Himmel nur mit einer ganz gediegenen Arbeit kommen, und so wandte er sich an den berühmten Albrecht Dürer, der sich des solidesten Rufes erfreute, also wohl auch die zuverlässigste Arbeit liefern würde.

Bei den Verhandlungen hatte er seinen ganz bestimmten Standpunkt. Für Dürer wäre eine Altartafel nach Art des Bellini, ohne Flügel und in stolzer architektonischer Fassung, das Liebste gewesen. Aber darauf konnte der Mann aus Frankfurt nicht eingehen. Alle reichen Leute stifteten Flügelaltäre, und er konnte sich vor seinem Herrgott doch nicht lumpen lassen. Man einigte sich, daß es ein Flügelaltar werden solle, daß aber die Flügel Gesellenarbeit sein dürften, während das große Mittel- und Hauptstück Dürer allein ausführte; und zwar in »guter« Arbeit.

»Und der Preis?« In seiner Freude über einen so willkommenen Auftrag, und in der Zuversicht, ihn bald erledigt zu haben, forderte Dürer nur 130 Gulden. Der Kaufmann schlug ein. »Aber gute Arbeit!«

Dürer machte sich ans Werk, und nun erst, da es ihm unter den Händen wuchs und wuchs, wurde er inne, daß der Preis entschieden zu niedrig war. Er stellte das dem Kaufmann vor, hier aber kam er übel an. Verbrieftes Übereinkommen! Dürer hatte sein Angebot gemacht, Heller hatte zugestimmt. Das war doch klar! Der Maler hatte zu liefern, und zwar, laut Vereinbarung, eine gute, gediegene Arbeit.

So entspann sich denn jener beschämende Briefwechsel (aber beschämend wahrlich nicht für Dürer), der in der deutschen Kunstgeschichte so viel von sich reden macht. Aber so widerwärtig dieses ganze Zwischenspiel auch ist, so in höchstem Grade peinlich, einen Dürer in der Zwangslage zu sehen, sich vor einem Jakob Heller zu rechtfertigen gegen den verkappten Vorwurf der Erpressung: Heller allem und sein Geiz waren es ganz gewiß nicht schuld, wenn Dürer in der qualvollen Arbeit an der Frankfurter Tafel die Lust an großer Malerei verlor, um sich danach wieder auf Jahre mit »kleinen« volkstümlichen Aufgaben zu befassen. Wir wollen den Zusammenhang aus dem Werke selbst zu klären suchen.

Die »Krönung der Maria« ist in der Heller-Tafel dargestellt. Die Legende erzählt, wie der Apostel Thomas nach dem Tode der Maria nach Jerusalem kam, ihre Leiche zu sehen. Man führt ihn zum Grabe und öffnet den Sarg. Aber siehe da, der Sarg ist leer. Thomas will es nicht glauben und beugt sich über den Sarkophag, genauer nachzuforschen. Ratlos stehen die anderen umher. Da trifft ihre Augen ein blendender Schein. Sie schauen empor, und vor ihren verzückten Blicken vollzieht sich ein Wunder. Von Engeln getragen schwebt Maria gen Himmel, wo Gottvater und Christus ihrer harren, sie mit der Krone des Lebens zu krönen.

Das seltsame Bild hat eine äußere, und hat eine innere Geschichte. Tragisch sind beide, aber nur die äußere Tragik wird gemeinhin begriffen.

An nichts hatte Dürer es fehlen lassen bei seiner Tafel. »Ich hab sie mit großem Fleiß gemalt, als Ihr sehen werdt. Ist auch mit den besten Farben gemacht, als ich sie hab mögen bekommen. Sie ist mit guter Ultramarin unter- über- und ausgemalt, etwa 5 oder 6 mal. Und da sie schon ausgemalt war, hab ich sie darnach noch zwiefach übermalt, uf daß sie lange Zeut währe. Ich weiß, da Ihr sie sauber haltt, daß sie 500 Jahr sauber und frisch sein wird. Dann sie ist nit gemacht, als man sonst pflegt zu machen. Darum laßt sie sauber halten, daß man sie nit berühre, oder Weihwasser darauf werfe. Ich weiß, sie wird nit geschändt (gescholten), es sei dann, daß es mir zu Leid geschehe.«

Mehr als anderthalb Jahre, vom März 1503 bis in den Oktober 1509 hatte die Arbeit gewährt. Der ungeduldige Kaufmann, der endlich seine Ware haben wollte, gibt nicht einmal Zeit, die Beschläge für Mitteltafel und Flügel zu fertigen. Dürer tut ihm den Willen, skizziert nur auf einem Blatt, wie nach seiner Meinung Beschläge und Fassung aussehen müssen, und rät besonders, alles nur anzuschrauben, nicht einzuschlagen, »uf daß sichs Gemäl nit erschellete (spränge). Und so man die Tafel setzen will, so laßt die Tafel 2 oder 3 Zwerchfinger (Fingerbreiten) überhangend machen, so ist sie vor Glanz gut zu sehen. Und komme ich etwa über 1 Jahr 2 oder 3 zu Euch, so mußt man die Tafel abheben, ob sie wohl dürr wäre worden. So wollt ich sie von Neuem mit einem besonderen Fürneiß, den man sonst nit kann machen, uf ein Neues uberfirneißen, so wird sie aber 100 Jahre länger stehen dann vor.«

Aber 100 Jahr: ihrer 500 werde sie ohnehin aushalten nach der Güte des Stoffes und der Arbeit. Es kam anders. Im Jahre 1615 verkauften die Frankfurter Dominikaner die Mitteltafel, also die eigentliche Dürerarbeit, an den Kurfürsten Maximilian von Bayern. Sie selbst begnügten sich mit einer schwachen Wiedergabe, die ihnen der Nürnberger Maler Jobst Harrich lieferte. In München sollte die Tafel ihrem Schicksal verfallen. Bei einem Brand des Residenzschlosses im Jahre 1729 kam sie in den Flammen um. Wir haben also nichts mehr als Harrichs Nachbildung, um aus ihr jene anderen, inneren Erlebnisse zu lesen, die gerade dieses Werk für Dürer brachte.

*

»Undürerisch, italienisch«, das ist der erste Eindruck, den man vom großen Marienbild empfängt. Um das Grab her stehen die Apostel in der großartigen Haltung der Gentiluomini, und die Szene am Himmel erscheint ganz deren Gegenstück. Oben und unten die nämliche Vornehmheit, die sich beobachtet weiß, sich nichts vergeben darf. So gibt es sich uns beim ersten Eindruck als etwas Fremdes. Ist nun mindestens das Fremde ein in sich Geschlossenes und Stileinheitliches? Doch nein, auch dieser Eindruck hält nicht vor.

Wir sehen uns fester hinein ins Einzelne. Seltsame Widersprüche drängen sich auf. Die Gesichter fast aller Beteiligten sind so ganz und gar nicht die der vornehmen Herren, die ihre Art des Auftretens behauptet. Das sind nicht verwöhnte Grandseigneurs, denen von Kind auf alles Widrige ferngehalten wurde, und die stolz hinwegblicken können über alles ihnen nicht Genehme. Vom Leben stark mitgenommene Menschenkinder, gut deutsches Gewächs, erdhafte Charaktere blicken uns an. Es sind ihrer drunter, wie der in der Zeichnung erhaltene Paulus, die verklärt erscheinen, über alles Irdische erhaben. Aber das Leiden hat sie verklärt, ein Ausdruck ist ihnen zu eigen, den Italien nicht hatte und nie haben konnte Maria unter der Krone sucht sich königlich zu geben, und ist doch eine brave deutsche Mutter. Gottvater ist bei aller Majestät der gutmütige und kluge Greis, der noch vom Altenteil aus die Familie am würdigsten vertritt, und den in dieser besonderen Form der Süden gleich? falls nie gestaltet hat.

In diesen Köpfen und in diesen Gestalten zog es Dürer nach zwei Seiten. Das ist das Innerdramatische des Werkes, das seinen Schöpfer, je mehr er sich darin versenkte, um so stärker zur Entscheidung mahnte, entweder ganz aufzugehen in der großen Malerei italienischen Stils, oder von ihr zu lassen. Er konnte die Folgerungen ziehen aus den Gestalten und aus dem großen Wurf der Gesamtanlage. Dann wurde er eben, bei stärkerer Betonung des Formalen, ein deutscher Rubens. Er konnte ferner die Folgerungen ziehen aus der Beseeltheit der Köpfe, wie er eben ihre Beseeltheit empfand, und dann mußte das Italienische weichen. Italien hatte ihm die Fähigkeit gegeben, über das Kleine wegzusehen; Italien konnte ihm aber nicht die Auffassung des Großen übermitteln, die uns in Deutschland taugte.

Das war die Lage. Dürers Entscheidung aber war, daß er sich in jene unvergleichlichen Bildnisse um 1510 vertiefte, die ihn das Fremde überwinden ließen und aufs neue ihm die Wege ebneten zu deutscher Art.

Noch einen Anlauf nahm Dürer in der Richtung der sogenannten großen Malerei, um dann für immer frei zu sein. Es ist die Anbetung der Dreifaltigkeit, auch Allerheiligenbild genannt. Das Bild selbst besitzt die Wiener Galerie, Rudolf II. kaufte es 1585 den Nürnbergern um 700 Gulden ab (zunächst ward es nach Prag geschafft). Der von Dürer gezeichnete und unter seiner Aufsicht geschnitzte Rahmen blieb in Nürnberg. Er wurde gelegentlich verstümmelt, aber es fanden sich alle Teile wieder zusammen, so daß der Bildhauer Geiger eine getreue Nachbildung schnitzen konnte, die auch die ursprüngliche Bemalung erhielt.

Auf endloser Hochfläche eine breite Ebene, ein weiter Bergsee inmitten, Dämmerung zieht über die Lande. Ein lichtes Rot umrandet die Weite und säumt die Wolken am Himmel. Es ist des Tages feierlichste Stunde, in der die ganze Welt ein Riesendom geworden scheint.

Nun baut der Abend seine Kathedralen,

Nun geht der große Friede durch die Welt,

Nun schließen sich die goldnen Sonnenstrahlen

Zu Chorgewölben durch das Himmelszelt.

Zu einer Kathedrale wird es auch für Albrecht Dürer. Ihm aber ist es nicht ein schweigender, von Menschen freier Riesendom: sein Gotteshaus ist angefüllt mit Menschen, wie nur je in weihevoller Stunde ein Dom mit ihnen erfüllt war, wenn der Priester am Altar stand und das Heiligtum enthüllte, wenn rauschender Orgelklang die Gewölbe noch zu weiten schien und die Menge in schweigender Ergriffenheit sich kniend beugte vor dem Unbegreiflichen.

Die Kunst der Gegenwart hat uns ein Werk gegeben, das Ähnliches in Tönen und im Bühnenbilde offenbart. Das ist Wagners Parsifal. Wie da der Gral enthüllt wird, indes die Taube niederschwebt und alles sich dem Wunder neigt, so ist es hier. Gottvater selbst weist, die Arme feierlich gebreitet, das Zeichen dar, das alle, die es schauen, in die gleiche Stimmung zwingt, sie alle aufgehn heißt in einem Höheren.

Die Ähnlichkeiten greifen weiter. In Klängen baut Richard Wagner das Gewölbe des Tempels leibhaft vor uns auf. Die vollen, erdenfesten Stimmen der Ritter legen den Grund. Höher hinan führt ein zweiter Ring, die lichteren Stimmen der Jünglinge, »aus der mittleren Höhe der Kuppel«. Und abermals leitet es aufwärts in den sonnenhellen Klängen der Knaben »aus der äußersten Höhe der Kuppel«.

Ganz ähnlich, Ring über Ring, läßt Dürer es werden. Der Erde noch nah ist das unterste Rund mit dem dichtesten Gedränge und der wuchtigsten Schwerkraft in den Massen; zur Rechten Kaiser Karl, von den heiligen drei Königen umgeben, gefolgt von weltlichen Scharen, einem Ritter, einem Junker, einem Bäuerlein, Bürgersfrauen im Sonntagsstaat; zur Linken zwei Päpste, deren einer Gregor, ein Bischof, wallende Züge geheiligter Nonnen. – Höher hinan ein zweiter, lichterer Ring; hüben Johannes der Täufer vor König David und Moses, Männer des alten Bundes geleitend; drüben Maria und Märtyrerinnen des neuen Bundes. – Wiederum höher der enger fassende Kuppelring der Jünglings- und Jungfrauenengel, mit leichtem Flügelschlag die Sphäre haltend. – Ganz oben dann, in Licht sich lösend die Kinderengel und Cherubim, umstrahlt von dem Glanz, den die heilige Taube erdwärts trägt. Das Ganze ein vierstimmiges Chorlied fürs Auge, jede einzelne Stimme ihre eigenen Weisen singend, und alle doch sich einend in Akkorden von getragenem und vollem Klang.

*

»Die letzte deutsche Verherrlichung des einen ungeteilten, römisch-katholischen Kirchensystems vor der Reformation« nennt Thausing das Allerheiligenbild Dürers. Ist es das wirklich? Faßt man die Art der künstlerischen Darstellung ins Auge, so wird man das Werk eher ansprechen als das erste des außerdeutschen, rein romanischen Katholizismus. Die Gegenreformation und der Barock haben, was Dürer hier als erster ahnte und mit seinen Mitteln zu gestalten trachtete, zur Vollendung geführt. Es ist die Malerei der Verzückung und der Hingenommenheit, die hier sich kündet. Wer immer, der Augen hat zu sehen, möchte etwas aussagen wider die Kunst, die auf ihre Art das Schöne und Vollendete gesucht hat, und auf ihre Art ihm nahekam? Nur eines können und dürfen wir als Deutsche nicht vergessen: diese gesamte Art, gleichviel welchen Wertes, ist nicht die unsere. Mag ihr sich anvertrauen, wen die Natur dazu bestimmte: in anderen Formen offenbart das Göttliche sich uns, in anderen Formen müssen wir es geben. Ein im italienischen Sinne katholisches Bild, das, mehr noch als der Heller-Altar, ist die Allerheiligentafel.

Dürer hat dem nach italienischer Art flügellosen Gemälde eine Umrahmung erdacht. Sie ist das venezianischste, was in der deutschen Kunst von Belang gemacht worden ist. Im abschließenden Halbkreis Christus als Richter, von Maria und Johannes verehrt. Zur Seite des Bogens Engel mit Posaunen des Gerichtes. Darunter das Weltgericht selbst; rechts vom Erlöser die Erkorenen, von Engeln zur Sonne geleitet, links die Verdammten, von Teufeln dem Höllenrachen zugetrieben. Das Ganze auf Säulen gelagert.

Wieder, wie beim Krönungsbild der Maria, geht es gleich einem Riß durch Inhalt und Form. Das Hingenommene, das willenlos sich Gebende hat die Gegenreformation gewollt; fest und erdenstandhaft ist die Reformation geblieben. Jenes hat Dürer geplant, und dieses hat es in allen Einzelheiten dennoch werden müssen. Kopf für Kopf betrachten wir die Betenden: sie taugen nicht zu dieser Art der Verehrung. Nicht einmal der kindlich gute, alte Landauer, Rotgießer und Metallschmied zu Nürnberg, der das Bild bei Dürer bestellte für sein Altmännerhaus, und dem der Bischof (in der untersten Reihe zur Linken) mit vielversprechender Gebärde den Weg zum Allerheiligsten freilegt – auch er paßt nicht zu dieser Frömmigkeit.

Das ist der Zwiespalt Dürers in der Zeit seiner großen Gemälde. Er hat hindurchgemußt durch diese Skrupel und Zweifel, die Lehrzeit aller deutschen Kunst hat es gewollt. Aber er hat sich herausgefunden in dem entschlossenen Willen, fortan die große Kunst der vornehmen Welt zu meiden.

*

Etwas anscheinend Nebensächliches will noch nachgetragen sein. Am Ufer des Bergsees auf seinem Allerheiligenbild hat Dürer sich selbst abgebildet, die Hand an einer Tafel, die da sagt: » Albertus Dürer Noricus faciebat anno a virginis partu 1511«, Albrecht Dürer aus Nürnberg machte es im Jahre 1511 nach der Geburtschaft der Jungfrau. Auch auf dem Marienbild steht Dürer im Mittelgrund und läßt seine Tafel erzählen, daß dieses Gemälde von ihm 1509 vollendet wurde. Aber auf der Tafel von 1509 nennt er sich Alemanus, der Deutsche, auf der von 1511 Noricus, der Mann aus Nürnberg. Noricus oder Norenbergensis hatte er sich bereits vorher genannt und behielt die Bezeichnung fürderhin bei; nur in der italienischen Zeit war er ein » Alemanus«. Es war eine bewußte Beschränkung, für uns heute eine Verkümmerung. Damals indessen war es das nicht. Das Sichbescheiden auf die engste Heimat erst gab dem Künstler die Kraft, in Wahrheit sich über die Welt zu verbreiten.