|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eine merkwürdige Gestalt taucht zu Beginn des neuen Jahrhunderts in Dürers Leben auf: Jacobo dei Barbari. Nächst Mantegna hat kein Italiener Dürer innerlich so viel zu schaffen gemacht wie dieser blendende Glücksritter der Kunst. Größere Gegensätze als Mantegna und Barbari kennt selbst die Renaissance nicht. Dort ein ernst vor sich hinschaffender, bis zur Leidenschaft sachlicher Künstler; hier ein ewig wandelbarer Geist, unfähig seiner Zeit zu gebieten, stets willig, sich »von den Ereignissen schaukeln« zu lassen. Ohne weiteres versteht man, daß Mantegna für Dürer etwas war. Der Einfluß Barbaris aber scheint ein Rätsel. Man kann es nicht fassen, daß Dürers scharfes Künstlerauge eine oberflächliche Natur und einen Anempfinder wie diesen nicht durchschaute. Allein Dürer ist ihm gegenüber blind gewesen. Es gab Zeiten, in denen er sich der Einwirkung entzog. Fast höhnisch gedenkt er seiner in Venedig. Dann aber faßt es ihn doch wieder, und noch am Schlusse seines Lebens ist er im Ungewissen, ob nicht doch mit diesem rätselhaften Italiener ein großes Geheimnis der Welt gegangen sei.

Eine solche Macht eines wenig überlegenen Geistes über einen unserer Ersten will erklärt sein. Die Kunst- und die Künstlergeschichte reichen zur Erklärung nicht aus, wir müssen die Dinge schon in einen größeren kulturgeschichtlichen Zusammenhang bringen.

Die Herkunft Jakobos verliert sich in Dunkel. Zwischen 1440 und 50 wird er in Venedig geboren. Die Patrizierfamilie der Barbari nimmt ihn als Schutzbefohlenen an. Er wird Maler, hat eine leichte Hand und bringt es in der Art der damaligen Venezianer zu gefälligen Leistungen. Immerhin ist es nicht genug, um sich in der Stadt des Bellini künstlerisch entscheidend durchzusetzen. Als er später längst aus Venedig fort war, spotteten sie ihm nach: »Wäre er gut gewesen, dann wäre er auch hiergeblieben.«

In einem aber war der Schutzbefohlene der Barbari unbedingt ein Meister, den man gelten lassen mußte: im weltmännisch sicheren Auftreten. Als »Gentiluomo« stand er seinen Mann, und damit vermochte er, wenn nicht in Italien, so doch im barbarischen Norden sein Glück zu machen.

Das Wort Gentiluomo erinnert uns an das neuere Gentleman. Es ist mehr als bloße Sprachverwandtschaft, was den beiden Begriffen etwas so stark Gemeinsames gibt, daß sie sich kulturgeschichtlich beinah decken. Wir erinnern uns ja noch recht wohl der urteilslosen Ausländerei, die den Gentleman als die feinste Auslese menschlicher Gesellschaft empfand, als ein Züchtungsergebnis, dem nahezukommen unsere gesamte Erziehung bestrebt sein müsse. Das sollte nicht nur Geltung haben für die äußere, verbindlich sichere Form. Auch die Gesinnung sollte vornehmer sein, bar alles Kleinlichen und jedem ge meinen Gedanken unnahbar.

Was der Gentleman uns war, das, vielleicht noch in stärkerem Maße, war dem deutschen 16. Jahrhundert der Gentiluomo. Der Gentiluomo war im Besitz der »älteren Kultur«, das bewies er in Haltung und Benehmen, in seinem Beherrschen jeglicher Lage. Man ahmte ihm nach in der Tracht, im Wesen, und als eine große Schmeichelei mochte man es empfinden, gelegentlich mit ihm verwechselt zu werden. »Ich bin ein Tzentilam (Gentiluomo) zu Fenedich worden«, berichtet selbst Dürer voll Stolz nach Nürnberg. Pirkheimer müsse selbst in Italien sein, um es zu fühlen, wie es »eim am Herzen sanft sollt thun«, mit diesen vornehmen Herren als mit seinesgleichen zu verkehren. Wohl sieht auch Dürer, daß sie nicht alle »viel edler Gemüt« sind, daß sich unter der glatten Oberfläche oft Bösewichter verstecken, »do ich glaub, daß sie auf Erdreich nit leben«. Aber empören kann ihn das nicht. Sie sind trotzallem doch so liebenswürdig, so anders als die Deutschen! »Ich muß ihr ja selber lachen, wenn sie mit mir reden. Sie wissen, daß man solich Bosheit von ihn weiß, aber sie frogen nix darnach.« Wenn ein Dürer selbst dem Schein noch so viel zugestand, will man es da den Massen verargen, daß sie den Schein für alles nahmen und an die höhere Kultur des Gentiluomo blindlings glaubten?

Mit dieser Stimmung rechnete der Weltmann Jakobo bei seinen Plänen, und die Rechnung stimmte ausgezeichnet. Der erste Deutsche, den er bedingungslos von sich zu überzeugen wußte, war der Nürnberger Kaufmann Anton Kolb, damals tätig in der deutschen Faktorei zu Venedig. Ein holzgeschnittener Riesenplan der Lagunenstadt sollte im Druck erscheinen, aus sechs mächtigen Blättern zusammengesetzt, und Anton Kolb sollte als Herausgeber alles Geschäftliche besorgen. Kolb, dessen Schwur es nach Dürer war, »es lebte kein beßrer Moler auf Erden dann Jacob«, ging begeistert auf die Sache ein. Er verhandelte mit der Signoria und betonte vor allem, daß Formen von solchem Umfang etwas noch nicht Dagewesenes seien.

Formen von solchem Umfang: das ist vielleicht das einzige, was der »großzügige« Planer Jacobo an dem Unternehmen sein eigen nennen kann. Wer die Zeichnung ausgeführt hat, ist ungewiß. Jacobo selbst kann es nach stilistischen Einzelheiten (wie den Windengeln) kaum gewesen sein, und als sicher darf es gelten, daß die Ausführung im Schnitt in der Hauptsache Nürnberger Formschneidern zufiel. Sie haben die Arbeit geleistet, deren Ruhm der Gentiluomo Jacobo bei Barbari sich meisterlich zu eigen machte.

Der erste Schritt war getan. Es hieß nun, die ergiebige Verbindung mit Anton Kolb weiter auszunutzen. Die Beziehungen des angesehenen Kaufmanns reichten hoch hinauf, und Jacobo mußte etwas aus ihnen zu machen. Der Stadtplan von Venedig wurde ausgearbeitet in den Jahren 1497 bis 1500. Bereits im Jahre der Veröffentlichung sehen wir Jacobo und Kolb in gemeinsamen Verhandlungen mit keinem Geringeren als Maximilian. Der König weilte in Augsburg. Jacobo fand den Weg zu ihm, und der Künstler-Gentiluomo tat es ihm so sehr an, daß er ihn durch einen Dienstbrief vom 8. April zum Hofmaler ernannte, auf daß er »auf das pest und fuderlichst zuricht und mache und alles das thue, das ain getrewer contrafeter und illuminist seinem Herrn zu thun schuldig«.

Als Wohnsitz wurde Jacobo Nürnberg zugewiesen, das jährliche Gehalt betrug einhundert Gulden rheinisch. Das war eine stattliche Summe, die zu fordern ein Dürer damals noch nicht hätte wagen dürfen. Aber dem Gentiluomo dünkte es noch zu wenig. Für die Reise von Augsburg nach Nürnberg mußte er doch sein eigenes Pferd haben, und dazu gebrauchte er noch 24 Gulden obendrein. Maximilian sah es ein und gab dem Herrn bei Barbari auch noch die 24 Gulden »aus gnaden umb ein pfert zu kaufen«.

So kam Jacobo nach Nürnberg, das er mit einigen Unterbrechungen bis zum Jahre 1505 durch seine Gegenwart beehrte. Er scheint in der Stadt weniger eine neue Heimat gesehen zu haben, als nur einen Stützpunkt für seine ersprießliche Tätigkeit. Geschmeidig paßte er sich dem Geschmack derer im Norden an, erlernte den Kupferstich, wobei er bezeichnenderweise nicht dem großen Wurf Mantegnas folgte, sondern der feineren Art der Deutschen. Als Maler gewöhnte er sich das ins Einzelne gehende Kleinhandwerk an, die Stillebenkunst der Nordischen. Selbstverständlich ohne es ihnen zu danken. Die unmittelbare und plumpe Nachahmung wußte er stets zu umgehen, und so nahm man es treuherherzig für wahr – war er doch ein Gentleman! – wenn er den andern zu geben schien, was er in Wirklichkeit ihnen genommen hatte. Nur in einem unterschied er sich von den Handwerkskünstlern des Nordens: das Bürgerpack und das Volksgewühl der Massen kam für ihn als Kundschaft nicht in Frage. Er schuf nur für die beste Gesellschaft, die Humanisten und Patrizier, am liebsten für die Höfe. Im Jahre 1503 finden wir ihn in kursächsischen Diensten auf Reisen nach Wittenberg, Naumburg und Lochau. Zwei Jahre danach ist er in Weimar, weiter am Mecklenburger Hof, 1508 mit Joachim l. von Brandenburg zusammen in Frankfurt an der Oder, dann im Schloß Zuntborch in Diensten Philipps von Burgund. Bei der Statthalterin der Niederlande, der Erzherzogin Margarethe setzt er sich endlich 1510 zur Ruhe mit einem Ehrensold von jährlich 100 Gulden. Es ist, wie Ludwig Justi zusammenfassend sagt, als ob man ihn förmlich herumgereicht habe, als hätte es zum guten Ton eines deutschen Hofes gehört, ihn einmal bei sich gehabt zu haben.

Nur die Nürnberger Zeit aus Jacobos Leben ist für uns von Wert. Selbstverständlich mußte Dürer die auffallende Erscheinung des »Jacob Walch«, des welschen Jakob, wie die Stadt ihn nannte, von Anfang an kennen. In den Humanisten hatten sie denselben Freundeskreis, verkehrten also sicher auch persönlich miteinander. Zu inneren Beziehungen aber scheint es trotzdem bis zum Jahre 1504 nicht gekommen zu sein. Nach der ganzen Art der beiden Männer ist anzunehmen, daß Barbari als erster solche Beziehungen suchte, zugleich aber auch, daß Dürer sie gesucht zu haben schien.

Der Vorteil, den der Italiener davon hatte, ist augenscheinlich. Er hatte Witterung für das, was Dürer Volkstümlich machte; in allen Kreisen volkstümlich, auch den vornehmsten. Es war die Empfindung für das kleine und das stille Leben bis hinab zur Materie, das sich kundgab in Dürers Stoffwahl und seiner neuen künstlerischen Handschrift. Jacobo ging dem nach, seine Kunstvielsprachigkeit vermochte auch diese Mundart bald zu beherrschen. Immerhin war es gut, auch das persönliche Vertrauen Dürers zu genießen, um außer seinen fertigen Werken auch die Entwürfe kennenzulernen. Auf welchem Wege war das zu erreichen?

Auskunft gibt uns eine der ergreifendsten Stellen in Dürers handschriftlichem Nachlaß. Sie findet sich im Widmungsentwurf der »Proportionslehre« und lautet: »Wiewol ich ahn Zweifel bin, daß mein nachfolget Fürnehmen van Etlichen für ein Unwissenheit und Thorheit geachtt würd, dorum daß sie ein kleine Vernunft und ein ungelehrte geringe Verständnuß dorin finden. Dann sie hören mich aus keinem gelehrten Mann reden, allein aus meinen Fürnehmen, sie thun mir doran nit unrecht, dann es ist wahr. Dann ich selbs wollt lieber ein hochgelehrten berühmten Mann in solcher Kunst hören und lesen, dann daß ich als ein unbegrundter dovon schreiben soll. Idoch so ich Keinen find, der do Etwas beschrieben hätt van menschlicher Maß zu machen, dann einen Mann, Jacobus genannt, van Venedig geboren, ein lieblicher Maler. Der wies mir Mann und Weib, die er aus der Maß gemacht hätt, und daß ich auf diese Zeit lieber sehen wollt, was sein Meinung war gewest dann ein neu Kunigreich, und wenn ichs hätt, so wollt ich ihms zu Ehren in Druck bringen, gemeinen Nutz zu gut. Aber ich was zu derselben Zeit noch jung und hätt nie von solchen Dingen gehört. Und die Kunst ward mir fast lieben, und nahm die Ding zu Sinn, wie man solche Ding möcht zu Wegen bringen. Dann mir wollt dieser vorgemeldt Jacobus seinen Grund nit klärlich anzeigen, das merkt ich wol an ihm. Doch nahm ich mein eigen Ding für mich und las den Fitrufium, der beschreibt ein Wenig van der Gliedmaß eines Mannes. Also van oder aus den zweien obgenannten Mannen hab ich meinen Anfang genummen, und hab dornoch aus meinem Fürnehmen gesucht von Tag zu Tag.«

Ergreifend – anders lassen sich die Worte nicht nennen. Es spricht aus ihnen die ganz verzweifelte Sehnsucht der nordischen Kunst, die voller Figur steckt und doch, unter der Last einer andersgearteten Überlieferung, nicht den Weg zur reinen Gestaltung findet. Hier nun kreuzt die Lebensbahn Dürers ein Künstler, dem die Figuren leicht von der Hand gehen. Er ist ein Italiener, einer wie der Mantegna, in dem sich Dürer schon zurechtgefunden hatte, und so kann er fürs erste ihm keinen tiefen Eindruck machen. Nun aber tritt Jacobo an Dürer heran und weiß sich mit halben Worten als den Verwahrer eines großen künstlerischen Geheimnisses zu geben, mittels dessen es einem jeden möglich ist, wohlgestaltete Figuren zu gewinnen, besser als die Wirklichkeit (zumal im plumpen Deutschland) sie darbietet.

Er hat sogar Beweise für seine Behauptungen. Zeichnungen nach der Antike sind in seinen Mappen. Er weist sie Dürer, und dessen Künstlerblick muß eingestehen, daß dies selbst noch über Mantegna hinausgeht. Und einem solchen Mann sollte nicht blindlings zu vertrauen sein? Ihm sollte er nicht alle Entwürfe willig zeigen und geduldig jeden Tadel auf sich nehmen? Er versteht nicht alles, was der Gentleman dran auszusetzen hat, wird aus seinen dunklen Andeutungen nicht recht klug. Aber das liegt natürlich nicht nur an der Zurückhaltung des Fremden, sondern auch an seiner eigenen deutschen Dummheit und Jugend. In Italien, mochte der aus Venedig bramarbasieren, weiß jeder Anfänger besser Bescheid. Dürer mußte ihm wohl glauben, und die große Sehnsucht nach dem Süden, die über alle kommenden Geschlechter so viel Gewalt ausübte, ging in ihm auf. Als Dürer später wirklich in Italien war, kam ihm wohl eine Ahnung von der Wahrheit. »Auch laß ich Euch wissen,« schreibt er an Pirkheimer, »daß viel besser Maler hier sind weder draußen Meister Jacob ist.« Das aber geht vorüber. Bei den anderen merkte er's, wenn sie ihm sein »Ding« nachmachten und zum Dank noch zeterten, »es sei nit antikisch Art, darum sei es nit gut«. Bei Jacobo blieb er verblendet. Als Alternder, lange nach Barbaris Tod, schreibt Dürer jene Sätze von dem Verstorbenen, der den Stein der Weisen hatte, wert eines neuen Königreichs, und dem er doch nicht folgen konnte. Er bittet die Prinzessin der Niederlande, ihm Jacobos Skizzenbuch zu schenken, in dem er Andeutungen zu finden hofft. Das aber war schon einem anderen zugesagt. So groß war die Macht des weltgewandten, in jeglicher Verstellung sicheren Gentiluomo über den nordischen Barbaren!

Wir gehen über zu den wichtigsten Werken, die unter Barbaris Einfluß entstanden, zu dem, was die Antike in der Vermittlung des Jacobo auf Dürers Lebenswerk wirkte.

Am Eingang steht ein Kupferblatt, das größte, das Dürer jemals aus der Hand gab: der »heilige Eustachius «. – Da der römische Feldherr Eustachius, so erzählt die Legende, im Walde einem Hirsch nachjagte, blieb dieser plötzlich stehen, und in seinem Geweih erschien ein Kruzifix. Eustachius aber vernahm eine Stimme: »Was jagest du mich? Ich bin Christus, und lange habe ich dir nachgejagt.« Da stieg Eustachius vom Pferd, fiel auf die Knie und betete das Wunder an.

Um 1504 muß es gewesen sein, daß Dürer die Heiligengeschichte, die später gewöhnlich auf den Namen des Hubertus geht (die Benennung Eustachius ist für Dürer beglaubigt durch eine Stelle im Niederländischen Tagebuch), in einem Kupferstich zu schildern unternahm. Als Ort der Handlung ersann er eine Landschaft, wie er sie schöner nie gegeben hat. Es ist eine Freude, die Augen sich in ihr ergehn zu lassen, bei der Brücke zu weilen mit dem Wässerchen rechts, bei dem baumumstandenen Weiher mit den Schwänen links, dann durch Auen und Wälder den Berg hinan zur stolzen Burg auf der Höhe und ihren bezinnten Türmen und Fachwerkhäusern. Fernstes und Nächstes ist mit gleicher Liebe behandelt. Das Wurzelwerk am Boden, Blumen und Gräser, die Borke der Bäume, deren jeder seinen eigenen Charakter hat: das alles ist der Dürer jener Zeit, dem ein jegliches hienieden ein Beseeltes ist.

Nun aber die Figuren und ihre Handlung! Wenn Dürer nie in eine Landschaft sich mehr einfühlen konnte als in diese, dann hat er auch nie eine Geschichte schlechter erzählt als die vom heiligen Eustachius. Wie aus der Spielschachtel heraus sind die Figuren hingestellt, wo grade Platz war. Das Pferd sorgsam angebunden, obwohl weitab vom Baum, der Hirsch mit ihm in gleicher Richtung, statt ihm zu begegnen, der Jäger an beiden vorbeibetend, die Hunde gänzlich unbeteiligt, nichts weniger als abgejagt, und alle insgesamt, bis auf einen der Rüden, scharf von der Seite. »Musterfiguren.« Man fühlt die Hilfslinien noch, mit denen Dürer, auf Jacobos Anweisung, das Ganze ins Lot zu bringen suchte, und wie ängstlich er bemüht war, ja alles »nach der Maß« zu machen. In der letzten Ausführung bewegt er sich wohl wieder sicherer und freier. Die Felle der Hunde, des Pferdes und des Hirsches sind meisterhaft, »zum Streicheln« gut gekennzeichnet und voneinander unterschieden. Das Seitengehänge des Eustachius ist ein Stilleben für sich, wie es kein anderer hätte geben können; das Kruzifix im herrlichen Geweih würde allein für eine stolze Kupferplatte reichen. An der Befangenheit der Gesamtanlage aber wird trotz allem dadurch nichts geändert.

Ein zweites Blatt, noch stärker von Jacobo bestimmt, ließ Dürer gar nicht erst zur Platte kommen. Es ist eine gezeichnete Apollo- und Diana-Gruppe (Londoner Museum). Der Gott hält in der erhobenen Linken – auf dem Kupfer wäre es die Rechte geworden – den strahlenden Sonnenball. Diana, zur Seite Apolls am Boden sitzend, sucht das Gesicht mit der Handfläche vor dem blendenden Licht zu schützen. Die funkelnde Sonne und ihr Kampf mit Nacht und Wolken ist ein Stück vorweggenommener Rembrandt. Es ist ein unersetzlicher Verlust, daß Dürer das nicht zu Ende führte. Aber grade das Beste wird ihm Jacobo, der die Anregung dann in einem eigenen Apollo- und Diana-Stich armselig genug verwertete, gründlich verleidet haben. Apol hatte Dürer in rückläufiger Schrift der Sonne eingeschrieben. Er wurde belehrt, daß da noch ein L und ein O fehle, und fügte gehorsam mindestens das O noch hinzu, obwohl kein rechter Platz dafür da war. Schließlich ließ er sich überzeugen, daß es auf die ganze Sonnengeschichte überhaupt nicht ankomme, sondern auf die mit Zirkel und Richtscheit zu bildende Männergestalt. So gab er den Apoll dann auf und wandte seine ganze künstlerische Kraft auf die Figur.

Diese Gestalt nun ist in der Tat kunstgeschichtlich von höchstem Wert. In ihr entbietet die Antike selbst Albrecht Dürer ihren Gruß. Es ist kein Zweifel, daß der belvederische Apoll in einer Nachzeichnung des Barbari ihr Vorbild ist. Mit einem solchen Blatt hielt der Gentiluomo freilich einen Trumpf in Händen, der sich mit Sicherheit gegen den kunsthungrigen Barbaren ausspielen ließ. Körper und Kopf, belehrte er ihn, sind beide konstruiert, und Dürer sucht und sucht nach den richtigen Maßen, um es zu einer gleich vollendeten Körperlichkeit zu bringen.

Er plant zunächst einen Äskulap (eine Zeichnung, jetzt in Berlin). Dann verwirft er die gelehrt mythologischen Vorwürfe allesamt und entscheidet sich für einen ganz anderen Zusammenhang. Adam und Eva, der alte Lieblingsvorwurf christlicher Künstler, wo sie einmal Nacktes zeigen wollten, scheint ihm das Richtige.

In mehreren Zeichnungen übt er sich erst ein. Am leichtesten geht es bei der Eva, für die er die Idealfigur aus dem »Traum des Doktors« zum Muster nimmt. Auch sie freilich wird »nach der Maß« verbessert. Durch eingezeichnete Quadrate wird sie aufs Schema gestreckt. Für die Männerfigur (seltsame Herenrezepte muß Barbari ihm verschrieben haben) nimmt Dürer Kreise als Hilfsmittel. Beim Standfuß schreibt er noch besonders die Verhältniszahlen ein. Nicht einmal die Köpfe wagt er ohne das Richtmaß auszuführen.

Endlich ist er so weit, das erste Menschenpaar mit dem Stichel auf die Platte zu bringen. Ganz behutsam geht er vor; macht erst Versuchsabzüge, bei denen die rechte Hälfte des Blattes noch weiß ist. Es stimmt. Er vollendet die Arbeit, und stolzer als bei anderen Blättern setzt er aufs Täfelchen vor die Jahreszahl 1504: »Albrecht Dürer Norcius faciebat«, Albrecht Dürer aus Nürnberg hat es gemacht.

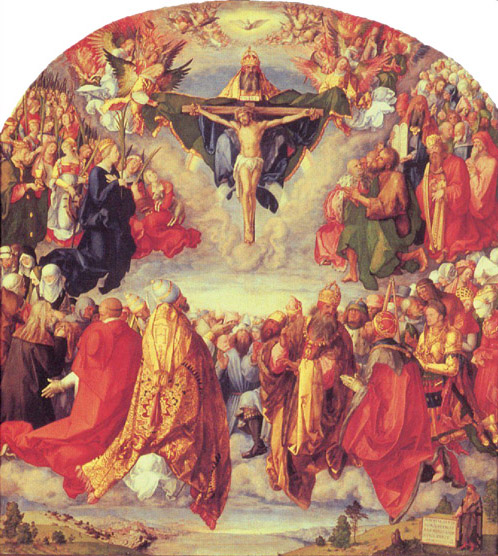

Anbetung der hl. Dreifaltigkeit (1511) – Wiener Sammlung

Vom Eustachius zu Adam und Eva ist es ein gewaltiger Weg, den Dürer in etwa Jahresfrist zurücklegen konnte. Unbefangen freilich gibt er sich noch immer nicht. Wie unter dem brennenden Gefühl des Beobachtetwerdens ist alles angelegt. Die Apollohaltung ist nur notdürftig gerechtfertigt. Eva, deren Rechte in einer vorbereitenden Zeichnung eine etwas sehr volkstümliche Sprache führte, füttert die Schlange. Auch das Getier in den verschiedenen Gründen kauert oder steht Modell. Aber die Figuren gehen mit der Umgebung doch schon besser zusammen, und je mehr Dürer schließlich ins Ausarbeiten kommt, um so natürlicher wird er. Bäume und Laub, Tierfell, Haare, vor allem die wundervolle Unterscheidung des männlichen und weiblichen Körpers mit den einfachen Linienmitteln des Stichels sind Beweise eines Könnens, das selbst ein Barbari nicht länger mehr im Zaun zu halten vermag.

Dürer, als wäre er des trockenen Tones nun endlich satt, ergeht sich wieder in freierem Federspiel. Noch einmal holt er die Apollo- und Diana-Gruppe hervor, als wollte er Jacobo, der ihm die Sache in seiner weichlich schlaffen Art verdorben hatte, zeigen, wie so etwas zu machen sei. Die Belvederestellung ist im allgemeinen beibehalten, aber in der flotten Körperwendung beweist er, daß er sich nun ungebunden fühlt. Vollends frei bewegt er sich in der »Satyrfamilie«, einem in deutsche Waldestiefen verlegten mythologischen Idyll, das die Leute im Volk gewiß nicht weniger ansprach als seine gelehrten Freunde. Im »Fähnrich« endlich, der seine burgundische Fahne so kunstvoll durch die Lüfte schwingt, dieser soldatisch gekleideten Apollogestalt, scheint Dürer selbst sich seiner neu gewonnenen Sicherheit zu freuen. Er hat den Jacobo nun vollends unter sich gebracht, wie er einst den Mantegna überwunden hatte. Aber der zweite Sieg, der künstlerisch kaum nennenswert erscheint nach jenem ersten, ist ihm unendlich schwerer geworden.

Nicht ohne Bitterkeit empfinden wir die allgemeine Bewunderung in deutschen Landen für den Mann, der im Frühjahr 1500 stolz zu Roß in Nürnberg einritt, wenn wir sie der geringen Schätzung vergleichen, die einem Albrecht Dürer noch auf Jahre hinaus genug sein mußte. Was war ein deutscher Künstler für die deutschen Fürsten und das deutsche Bürgertum! Ein Zunftgenosse wie ein beliebiger Handwerker sonst. In Nürnberg wollte man ihm nicht einmal die Rechte des geordneten Innungswesens zugestehen. Als ein Scharfrichter einst sich nebenamtlich aufs Malen verlegte und die Maler von Beruf darüber klagbar wurden, da war es der Bescheid des Rates, der Henker dürfe malen so gut wie jeder andere, denn das Malen sei eine freie Kunst. Wir heute, einem wirklich freien Staate eingeordnet, würden das Urteil als gerecht hinnehmen. Damals war es offenbarer Hohn. Die Freiheit, wie der Hohe Rat sie für die Künstler meinte, war kaum mehr als die Vogelfreiheit der Spielleute; ein Ding, das an Ehrlosigkeit streifte. Kann man es den Malerschulen übelnehmen, wenn sie drauflos handwerkerten und ihr künstlerisches Gewissen vom Geld abhängig machten?

Das ist wahrlich nicht das kleinste Verdienst des Albrecht Dürer, daß er durch seine unbestechliche Gesinnung und seinen unbeugsamen künstlerischen Ernst der Malerei und damit auch den Malern in Deutschland langsam eine neue Wertung schuf. Nicht durch Blenderei und andere Jacobomittel hat er erreicht, was seither alle deutschen Künstler als ein Wiegengeschenk genießen können, sondern durch eine redliche und treue Arbeit, die der Sache um der Sache willen alle Kraft hingibt.

Man hat es ihm schwer gemacht. Wohl war die Heirat mit ihren zweihundert Gulden Mitgift eine gute Grundlage, da Dürer mit seiner Frau »in gesamter Ehe« lebte und über das Geld verfügen konnte. Aber auf dem Haus unter der Vesten lag eine Grundschuld, der Vater war sehr gealtert, er hatte für ihn, für die Mutter und die jüngeren Geschwister zu sorgen. Pfennigweise mußte er einen Teil dessen zusammenlesen, was ein Barbari in runden Jahressummen mühelos einstrich. Stets ist die Sorge hinter ihm her. Frau und Mutter muß er in die Meßbuden schicken, seine Blätter zu verkaufen. Auf Reisen nimmt er außer den eigenen Werken auch solche in Auftrag mit; er muß sich auf Tauschgeschäfte einlassen, Bücher, Juwelen und sonstiges für andere einhandeln. Endlose Scherereien hat er mit fremden Vermittlern, die seine eigenen Sachen vertreiben und ihn dabei zu Schaden bringen, mit feilschenden Auftraggebern, und mit den Kunstpiraten in und außer Landes, die sich im Nachdruck seiner Arbeiten bemächtigen. Durch solche Klippen und Windungen hindurch führte Dürers Lebensweg! Bei solcher Fahrt hat er die Kraft behalten zu seinen Werken, und die Kraft, einem ganzen Stande eine höhere Lebensstellung zu schaffen!

Und hier stehen noch einmal die Eltern Dürers vor uns auf mit ihrer strengen, freudeleeren, doch bis ins letzte gewissenhaften Erziehung. Diese harte Erziehung hat Dürer die Festigkeit des Charakters eingegeben, in jeder Umgebung und in jedem Schicksal auszuhalten. Er hat es wohl gewußt, was er dem Vater dankte, dem Mann von wenig Worten, dessen »höchst Begehren war, daß er seine Kinder mit Zucht wohl aufbrächte, damit sie vor Gott und den Menschen angenehm würden«.

Ein Bekenntnis zu diesem seinen Vater ist neben der Familienchronik und dem Gedenkbuch auch das Bild, das er 1497 von ihm aufnahm, mitten in der Arbeit zur Apokalypse. Das Bild selbst ist verlorengegangen, und nur vier Nachbildungen von fremden Händen blieben erhalten. Sie widersprechen sich in Einzelheiten, aber eine Quersumme läßt sich doch ziehen. Es ist Größe in diesem Kopf mit den runenhaften Zügen und dem schweigenden Blick, dem freilich die Ruhe des Alters versagt scheint. Von den Händen sind nur wenige Finger sichtbar, auch sie in Schatten gehüllt. Die Gewandung steigt in immer schlichteren Falten hinan, den Blick nur auf das Antlitz weisend. Der Jahreszahl ist beigeschrieben:

Das malt ich nach meines vatters gestalt

Da Er war sibenzich Jar alt.

Fünf Jahre noch waren dem Alten beschieden. Im September 1502 erkrankte er an der Ruhr. »Und da er den Tod vor Augen sahe, gab er sich willig drin mit großer Geduld, und befahl mir mein Mutter, und befahl uns göttlich zu leben.« In der Todesnacht wird Albrecht Dürer von der Magd geweckt. Er eilt in die Kammer des Vaters, aber es ist schon zu spät. »Eh ich herabkam, do was er verschieden. Den ich todt mit großen Schmerzen ansah, das ich nit wirdig bin gewesen bei seinem End zu sein ... Der barmherzig Gott helfe mir auch zu eim seligen End.«

Von sich selbst spricht Dürer im Bilde zu uns aus einem Gemälde von 1498, dem Jahr der Apokalypse (Madrider Museum). Der zarte Flaum um Kinn und Lippen ist zum stattlichen Bart geworden. Aber noch immer ist es dasselbe feingeschnittene Antlitz mit dem stillen Blick, das wir schon kennen. Nur die Kleidung überrascht durch ihren ausgesuchten Geschmack selbst nach dem Freierbild von 1493. Die Rechte (in Wirklichkeit ist es, da nach dem Spiegel gemalt, die Linke) steckt in einem grauen Handschuh. Mütze, Mantelschnur und Wams sind schwarz-weiß gestreift, das Linnen über der Brust ist mit einer feinen Goldstickerei gesäumt, über der Schulter ein Mantel von zartem Violett. Am meisten überrascht uns der Schnürleib und das künstlich gelockte Haar. Bei Handwerkern waren solche Alamodereien nicht im Brauch, wohl aber bei den Patriziern und angesehenen Gelehrten, in deren Mitte Dürer gern weilte, und denen er nicht nachstehen wollte. Was ihn dahin zog, war nicht Streberei, sondern die schlichte Erkenntnis, daß »die beste Gesellschaft auch die bildendste« ist (Grimm). Das Fenster rechts verweist auf eine Landschaft. Wie immer bei Dürer klingt in ihr die Stimmung des Bildes aus. Und dann ist auch wieder aktengerecht bei der Jahreszahl vermerkt:

Das malt ich nach meiner gestalt

Ich war sex und zwanzig Jar alt.

Ein Bildnis von hohem geschichtlichen Wert aus der nämlichen Zeit ist das Friedrichs des Weisen, der für die Reformation so viel bedeutet. Im April 1495 war er fünf Tage lang in Nürnberg, und man nimmt an, daß Dürer damals eine Zeichnung von ihm machte, nach der er das Gemälde (Berliner Museum) dann ausführte. Das würde eine gewisse Starrheit in Haltung und Ausdruck erklären, die sonst Dürer fremd ist. Ohne Abzug aber kommt der gerade und männliche Charakter zur Geltung, der dem Menschenkenner Dürer starken Eindruck machte.

Einige fernere Bildnisse übermitteln uns klarere Vorstellungen von dem ehrenfesten Bürgertum, das damals in Nürnberg gedieh: Hans Tucher, Felicitas und Elsbeth Tucher (sämtlich von 1499, die ersten beiden in Weimar, Elsbeth Tucher in Kassel, Krell in München). Dürer hatte es dazu, so gut wie der junge Holbein, auf die Bildnismalerei ein Dasein zu gründen, aber er war zu reich für eine solche Bescheidung. Seelisch das fesselndste Bild in der Reihe ist sicher der Oswolt Krell. Das Gesicht, das sich so stark abhebt vor dem roten Vorhang und über dem Schwarz des Sammetkleides, ist sicher das eines bis zur Überreiztheit lebhaften Menschen. Trotzdem ist es in jene vornehm ruhige Haltung gepreßt, die der Gentiluomo-Bewunderer beileibe nicht aufgeben durfte.

Schließlich noch ein Bildnis von 1503, eine schlichte Zeichnung, aber allen Dürerfreunden eine der liebsten: Wilibald Pirkheimer. Ein Mann ganz ohne Getue, derb und gradezu, aber so echt in seiner ungebrochenen Frankenart, daß ihm nachgerühmt werden konnte, im Gespräch mit ihm hätten die italienischen Nobili den deutschen Bürgerstand bewundern gelernt. Es war Dürers bester Freund, bei dem er sich Rats holte in wissenschaftlichen Dingen, und mit dem er sich auch aussprach über alles Allzumenschliche. Pirkheimer war es auch, der ihm das Geld vorstreckte zur Reise nach Venedig. Das war kein geringer Dienst, denn grade damals war das Geld in Nürnberg knapp; selbst der reiche Koburger bekam das zu spüren.

Dornenkrönung (1512) – Aus der gestochenen Passion

Gegen Ende 1505 konnte Dürer endlich die Reise antreten in das vielgepriesene Land, dessen Lob die Humanisten sangen und das so erfüllt sein sollte mit edelster Kunst. Eine Menge von Aufträgen nahm er mit auf dm Weg. Persische Teppiche sollte er einhandeln und griechische Bücher, Kranichfedern und Schmuck, Papiere, Edelsteine, Perlen. Der Mutter konnte er nur zehn Gulden dalassen, aber sie und Frau Agnes hatten ja seine Blätter, die sich auf der Messe unterbringen ließen. Für sich selbst nahm er aus der Werkstatt sechs kleine »Täfele« mit. Ob er sie auch loswerden würde? An Sorgen fehlte es gewiß nicht. Aber eines hatte er trotz allem sich verschafft: ein Pferd. Hoch zu Roß zog er durchs Nürnberger Tor gen Süd. Ein Tzentilom, das war er so gut wie der Jacobo!