|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Und da ich ausgedient hatt, schickt mich mein Vater hinweg, und bliebe vier Jahr außen, bis daß mich mein Vater wieder fordert. Und als ich im 1490 Jahr hinwegzog nach Ostern, darnach kam ich wieder, als man zählt 1494 nach Pfingsten.«

Das ist alles, was der Chronist Dürer von seiner vierjährigen Wanderschaft zu sagen hat. Seine Wortkargheit grade an dieser Stelle muß Neuere befremden. Vier Jahre war er als Wanderbursch draußen, ganz auf sich selbst gestellt, ein junger Mann um die zwanzig. Man denkt sich, das müßten doch die großen Ferien seines Lebens gewesen sein, voll von Erlebnissen, die als Erinnerung ein Leben vorhielten.

Eine solche Vorstellung aber ist falsch. Zur Erholung schickte man die jungen Leute nicht auf die Fahrt, und Wandervogelstimmung kam nicht auf bei einem, der sich sein täglich Brot suchen mußte. Auch eine Studienreise, in der man auf Bildstoff ausgeht wie der Botaniker auf Pflanzen, war die große Wanderzeit nicht. Sie war vielmehr in den meisten Fällen kaum etwas anderes als die Fortsetzung der Dienstzeit in neuer Umgebung. Es konnte sein, daß der Geselle durch viele Städte kam, ehe er die rechte Arbeit fand. Dann aber blieb er auch auf lange Zeit fest, vielleicht für immer. Dürers Vater und ebenso seinem Lehrer Wohlgemut war es nicht anders ergangen. Er selbst wäre vielleicht irgendwo in Deutschland oder in der Schweiz ansässig geworden, wenn der Vater ihn nicht wieder nach Nürnberg »gefordert« hätte.

In welchen Städten aber und bei welchen Meistern hat er die vier Jahre zugebracht?

Wir sind nicht ganz ohne Hinweis. Da ist zunächst das Zeugnis eines Mannes, der Dürer so nahe stand, daß er seine Aussagen wahrscheinlich bei ihm selbst einholte. Es ist der Humanist Christoph Scheurl. In seiner Lobrede auf Anton Kreß bemerkt er, nach beendeter Lehrzeit habe Dürer Deutschland durchwandert und sei dann 1492 nach Kolmar gekommen. Dort hätten ihn Schongauers drei Brüder, die Goldschmiede Kaspar und Paul und der Maler Ludwig, wohl aufgenommen. Ebenso habe er es danach in Basel beim vierten noch lebenden Schongauer, dem Goldschmied Georg, getroffen ( »tandem peragrata Germania cum anno nonagesimo secundo Colmariam venisset, a Caspare et Paulo fabris et Ludovico pictore, item etiam Basileae a Georgio aurifabro, Martini fratribus sumptus sit benigne atque humane tractus«).

Das wären die ersten festen Punkte: 1492 Kolmar und Basel.

Die zweite Spur leitet nach Straßburg. In einer Bestandaufnahme der Imhoffschen Kunstkammer ist die Rede von zwei mit Ölfarbe auf Pergament gemalten Dürerbildnissen. Das eine: »Ein alter man in ein tefelein ist zu Straspurg sein meister gewest – auf pergamen fl. 4.« Das andere: »Ein weibspild auch in ein tefelein olifarb so dazu gehört gemalt zu straspurg 1494 fl. 3.« Danach war Dürer also 1494, als der Vater ihn einforderte, in Straßburg in fester Stellung bei einem uns unbekannten Meister.

Von den drei Städten Kolmar, Basel und Straßburg kann die erste ihn nicht lange gefesselt haben. Aus demselben Jahr, in dem er dort war, besitzen wir den Stock eines Holzschnittes von Dürer, in Straßburg gefertigt, auf der Rückseite gezeichnet: »Albrecht Dürer von normergk.« Der Schnitt war zum Titelblatt einer Ausgabe der »Epistolae Sancti Hieronymi« bestimmt, die 1492 in Basel erschien. Für Auftrag, Ausführung und Buchausgabe müssen wir schon einige Zeit ansetzen, so daß vom genannten Jahr für Kolmar nicht viel mehr übrigbleibt; jedenfalls nicht genug, um die Kupferstichkunst erst zu erlernen, in der er sich also vorher schon ausgebildet haben muß. Die letzten zwei Jahre der Wanderzeit verteilen sich dann auf Basel und Straßburg.

Wo aber war er die beiden Jahre vor 1492?

Ganz kurz: wir wissen nichts als das eine, daß er sich in Deutschland aufhielt, wahrscheinlich ( peragrata Germania) an verschiedenen Stellen. Er muß vor allem in der Werkstatt eines Kupferstechers gearbeitet haben, das beweist seine Sicherheit im Stechen gleich im ersten von ihm herausgegebenen Blatt. Bei Wohlgemut wurde der Kupferstich nicht geübt. Der einzige, bei dem er in Nürnberg vielleicht hätte lernen können, war der Bildhauer Veit Stoß, der in den Jahren 1486 bis 88 sich in Nürnberg aufhielt. Es sind zehn Kupferstiche von ihm bekannt, in denen er sich mit allen damals bekannten Mitteln des Handwerks vertraut zeigt. Bei dem großen Altersunterschied (Veit Stoß, geboren um 1440, war ihm um einunddreißig Jahre voraus) ist es indessen nicht wahrscheinlich, daß der Ältere sich mit dem nicht bei ihm arbeitenden Lehrling viel abgab, selbst wenn dieser seinen Unterricht aufgesucht hätte. Andererseits war Wohlgemut viel zu geschäftstüchtig, um eine so gute Hilfskraft wie den jungen Dürer nicht voll auszunutzen. Dürers Erlernung des Stecherhandwerks fällt danach in die ersten beiden Jahre der Wanderzeit. Wo er aber die Kunst erlernte, ob in Franken oder irgendwo am Rhein, läßt sich nicht sagen.

Das eigentliche Rätsel bleibt: warum wandte sich Dürer nicht sofort von Nürnberg nach Kolmar, wo Schongauer (gestorben 1491) damals noch lebte? Zeitlebens hat Dürer eine innige Verehrung für Schongauer gehabt, hat Blätter von ihm noch gesammelt, als er ihn längst künstlerisch überwunden hatte. Seine Anfänge gar sind ganz verwurzelt in Schongauers Art. Die Angabe Scheurls, der alte Dürer habe 1486 erwogen, ob er den Sohn nicht nach Kolmar zu Schongauer geben solle, mag unzutreffend sein: sie bleibt aber gleichwohl ein Zeugnis, welches Verständnis der junge Dürer für den Kolmarer Meister hatte. Warum aber ging er dann, endlich frei geworden, nicht sofort zu ihm nach Kolmar? Wollte er dem Meister nur unter die Augen treten, wenn er das Handwerkliche von dessen eigenster Kunst ganz inne hatte? Auf alle solche Fragen gibt es nur die eine Antwort: Zuverlässiges wissen wir nicht.

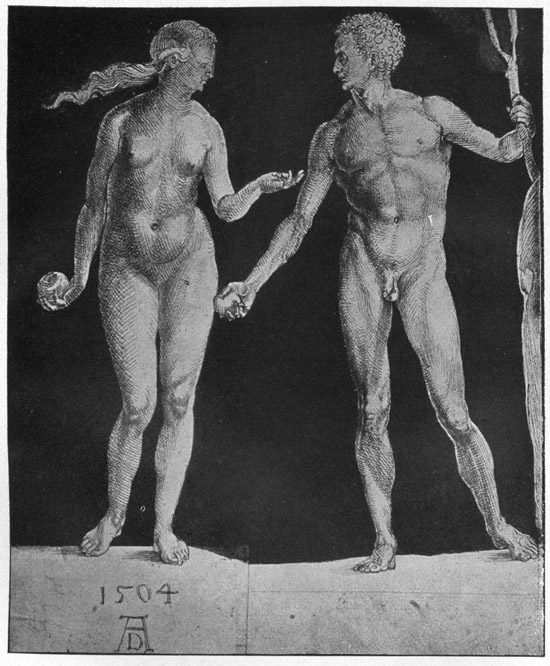

Studie zu »Adam und Eva« (1504) – Sammlung Pierpont Morgan

Die äußere Lebensbeschreibung Dürers hat nach alledem hier Lücken. Sie sind jedoch nicht sehr empfindlich, da uns das beste Teil, die nun einsetzenden selbständigen Arbeiten des Künstlers, im wesentlichen erhalten blieben. Ihnen wenden wir uns zu.

Die sicher bestimmbaren Werke aus Dürers Wanderzeit sind nicht zahlreich. Es ist trotzdem nicht leicht, sie entwicklungsgeschichtlich zu ordnen. Wir beginnen mit den zeitlich einwandfrei gesicherten. Es sind ihrer drei, alle gegen Ende der Wanderschaft, unter der Jahreszahl 1493. Die Wiener Albertina besitzt die Deckfarbenmalerei eines lächelnden Christkindes mit goldener Kugel; wie die verschollenen Imhoffschen »Täfelein« ist es auf Pergament gemalt. Das zweite ist ein weiblicher Akt (Paris, Sammlung Bonnat), nach der Natur gezeichnet. Das dritte und wichtigste Stück ist ein auf Pergament mit Ölfarbe gemaltes Selbstbildnis (heute, auf Leinwand übertragen, in Paris bei Leopold Goldschmidt). Von ihm wollen wir ausgehen.

Als Goethe in der Sammlung des Hofrates Beireis in Helmstädt eine ältere Wiedergabe des Bildes sah, die er für das Urstück hielt, beschrieb er es folgendermaßen: »Unschätzbar hielt ich Albrecht Dürers Porträt, von ihm selbst gemalt, mit der Jahreszahl 1493, also in seinem zweiundzwanzigsten Jahre, halbe Lebensgröße, Bruststück, zwei Hände, die Ellenbogen abgestutzt, purpurrotes Mützchen mit kurzen, schmalen Nesteln, Hals bis unter die Schlüsselbeine bloß, am Hemde gestickter Obersaum, die Falten der Ärmel mit pfirsichroten Bändern unterbunden, blaugrauer, mit gelben Schnüren verbrämter Überwurf, wie sich ein feiner Jüngling gar zierlich herausgeputzt hätte, in der Hand bedeutsam ein blaublühendes Eryngium, im Deutschen Männertreue genannt, ein ernstes Jünglingsgesicht, keimende Barthaare um Mund und Kinn, das Ganze herrlich gezeichnet, reich und unschuldig, harmonisch in seinen Teilen, von der höchsten Ausführung, vollkommen Dürers würdig, obgleich mit sehr dünner Farbe gemalt, die sich an einigen Stellen zusammengezogen hatte.«

»Bedeutsam«, sagt Goethe, hält Dürer sein Mannestreu-Blümchen. Was mag es sein, was er mit ihm hat andeuten wollen? Er selbst gibt halbe Antwort in der Inschrift rechts neben der Jahreszahl:

My sach die gat

Als es oben schtat.

»Mein Sach die geht, wie's droben steht.« Halten wir alles zusammen, diesen merkwürdigen Spruch, die bedeutsame Blume, die übersorgfältige, fast stutzerhafte Tracht, die so wenig zum Wandergesellen paßt, das versendbare Pergament des Malgrundes, und nicht zuletzt die Jahreszahl 1493, kurz vor der Rückkehr, so ist die von Thausing zuerst ausgesprochene Annahme, die seither in alle Bücher überging, wohl sehr berechtigt, daß der junge Dürer mit diesem Bild sich der Familie seiner künftigen Frau vorgestellt habe. Einen pergamentenen Werbebrief sandte er mit ihm in die Heimat. Eben damals mochte der Vater mit den Schwiegereltern verhandeln, und das eintreffende Bild war vertrauenerweckend. Dürer der Vater forderte den Sohn von Straßburg ein, und gleich nach der Heimkehr wurde Hochzeit gehalten.

Soweit die Bedeutung des Bildes für Dürers Erdenwallen. Nun wollen wir die Stelle suchen, die es in der Reihe seiner Werke einnimmt, und was etwa in seine Nähe gehört. Da ist zunächst bedeutsam wieder »Eryngium, im Deutschen Männertreue genannt«. Es gibt einen früheren Kupferstich Dürers, ein nacktes Weib auf einer Kugel, das linke Handgelenk auf einen langen dünnen Stab gestützt, zwischen den Fingern die genannte Blume. Es ist Fortuna (»die kleine« bezeichnet zum Unterschied von einem entsprechenden späteren Werk). Schon das äußerliche Merkmal der verheißungsvollen Blume, hier wie dort eine Frage an das Schicksal, muß dazu anregen, dem – undatierten – Kupferstich dieselbe Jahreszahl zu geben wie dem Selbstbildnis. Dazu kommt etwas anderes. Wir halten die kleine Fortuna neben die erwähnte Aktzeichnung von 1493: die Übereinstimmungen sind schlagend. Dieselbe Art der Modellierung, des Körpergefühls etwa in den Händen, der verschiedenen nicht grade schönen Körperteile. Geht man ins Einzelne, so ist es kaum zu viel gesagt, nicht nur dasselbe Modell für beide Blätter anzunehmen, sondern sogar in derselben Sitzung die Zeichnung sowie die Vorlage für den Stich sich entstanden zu denken. Nicht einmal das Kopftuch wurde abgenommen, nur eine Schlinge vom Kopf gelöst, so daß es das Modell nun mit dem linken Unterarm (auf der Gegenzeichnung des Stiches ist es der rechte) aufnehmen konnte.

Mit dieser Feststellung haben wir viel gewonnen. Der kleinen Fortuna gehen andere volkstümliche Blätter Dürers voraus; eine Reihe von Kupferstichen, bei denen allen die bestimmte Jahreszahl fehlt. Die feste Einordnung des Fortunablattes läßt sie uns endlich zeitlich genauer bestimmen: sie entfallen sämtlich auf die Wanderjahre. Bevor wir sie im einzelnen durchgehen, muß indessen noch eine kleine kritische Erörterung abgetan werden.

*

Können wir überhaupt von Kupferstichen Dürers vor seiner Heimkehr nach Nürnberg sprechen? Man hat die Frage lange aus einem äußerlichen Grund verneint. Albrecht Dürers berühmtes Zeichen, die ineinandergestellten Anfangsbuchstaben des Namens, taucht in den Handzeichnungen erst auf um 1496, und man nahm an, daß er erst damals es sich gebildet habe. Danach war für die Stiche scheinbar eine untere Grenze gegeben. Höchstens mochte noch der ganz schongauerische erste Stich, »Maria mit der Heuschrecke«, vorausgehen, da hier das eingezeichnete d noch in einer anderen, mehr geschriebenen Form auftritt.

Wenn wir für einen Augenblick einmal ganz absehen von dem Zeichen selbst, so ist die späte Ansetzung schon deshalb unwahrscheinlich, weil die Arbeiten dann mit den sicher um diese Zeit entstandenen arg ins Gedränge kämen. Doch selbst, wenn man das mit einer aufs höchste gesteigerten Tätigkeit Dürers erklären wollte: wie löst sich der Widerspruch im formalen Empfinden mit den Werken Dürers um 1496? Er hatte damals, wie sich noch zeigen wird, seine sehr bestimmten künstlerischen Ziele, die in vollstem Gegensatz stehen zu dem in den frühen Stichen Gewollten. Beides gleichzeitig erstreben konnte er nicht, und so muß das frühe Auftreten des Namenszeichens bei den Stichen, das späte in den Zeichnungen einen anderen Grund haben.

Er ist unschwer zu finden. Die Namenszeichen waren ursprünglich bloße Schutzmarken, aus reinen Rechtsbesitzgründen auf Metallplatte oder Holzstock angebracht. Erst später kam der stolzere Gesichtspunkt des geistigen Eigentums auf, von Italien her den Künstlern übermittelt. So erklärt es sich, daß erst bei der Berührung mit Jakobo dei Barbari, dessen Selbstbewußtsein er als Deutscher nicht nachstehen mochte, Dürer seinen Namenszug auch den Zeichnungen verlieh, während er es vorher in einer bescheideneren Form nur den Stücken für den Markt beigab.

In bescheidenerer Form: das ist wesentlich. Vergleichen wir das stolze Zeichen um 1504 mit dem der ersten Zeit, so erweist es sich nicht nur als räumlich kleiner, sondern auch schüchterner in der Form. Die Schenkel des A laufen oben mehr zusammen, während sie nachher breitspurig auftreten. Eine ganze Chronologie ließe sich ableiten aus diesem rein äußerlichen Merkmal, und sie deckt sich mit dem, was auch der Stilvergleich im Großen sagt.

Gefragt könnte noch werden, warum unter solchen Umständen nicht auch der Baseler Holzschnitt (Hieronymus) gezeichnet sei. Die Antwort ist: hier handelte es sich nicht um ein selbständiges Werk, sondern ein bloßes Titelblatt, bei dem die Schutzmarke überflüssig war. Aus Dürers Meisterzeit kennen wir einen entsprechenden Fall. Als er 1520 das Wappen der Stadt Nürnberg auf den Holzblock zeichnete, fügte er gleichfalls nicht sein Monogramm hinzu, da die Arbeit als Buchtitel (für das Gesetzbuch »Reformation der Stadt Nuremberg«) gedacht war.

In neuerer Zeit hat sich denn auch ein Kunsthistoriker, Jaro Springer, über das Namenszeichen einfach hinweggesetzt und vier frühe Stiche in Dürers Wanderzeit verwiesen. Wenn wir hier die Reihe erweitern bis zur »kleinen Fortuna«, so glauben wir uns dazu berechtigt aus den angeführten Gründen.

Mit einem vollen Akkord setzt Dürer ein: »Maria mit der Heuschrecke«. Er muß in der Werkstätte des noch unbekannten Kupferstechers wacker gearbeitet haben, ehe er diesen seinen ersten Wurf gewagt hat. Zwei Zeichnungen sind noch erhalten (in Erlangen und in Berlin), in denen er sich das Stoffliche erst sorgsam überlegte. Die heilige Familie auf und an der Rasenbank ist noch ganz in Schongauers Art. Wo aber hätte der Frühere eine Landschaft gegeben, die so ins einzelne geht! Kerndeutsches Land, in ferne Weiten sich erstreckend, und doch zum traulich engumschlossenen Paradiesgärtlein gewandelt. Gottvater schaut mit Wohlbehagen drein in dieses Tal des Friedens. Man kann es wohl nachfühlen, wie Dürer sich während der Arbeit freute, das dem Meister in Kolmar zeigen zu können. Eine »Auch-ich«-Stimmung wird es schon gewesen sein, nur war sie bescheidener und freundlicher als das Anch io des stolzen Italieners.

Zwei Blätter folgen, recht für die Masse gedacht, und doch von einem Künstler, der sich nicht fortwirft. »Das Buhlgeschäft« und die »sechs Krieger«. Der Schwank von dem tölpelhaften Alten, der seinen fragwürdigen Reizen durch Geld nachhilft, und von der geschäftstüchtigen Liebhaberin, die den alten Kerl um seine Groschen prellt, war ein oft behandelter Stoff. Dürer mildert das Possenhafte, er lächelt mehr über den Alten, als daß er lacht. Die bloße Szene wird aus einer Geschichte herausentwickelt. Der alte Kaufherr war zu Pferde unterwegs nach der Stadt da drüben am See, als er die galante Dame am Wiesenrande sitzen sah. Ihre Blicke wirken. Er bindet das Pferd an einen Ast, sitzt zu ihr nieder und tritt in die Unterhandlungen ein. So bekommt das Ganze zum landschaftlichen auch einen erzählerischen Hintergrund.

Dasselbe wiederholt sich beim Blatt mit den sechs Kriegern. Verschiedene Uniformen werden in Beispielen vorgeführt. Die bloße Marktnachfrage hätte sich wohl begnügt mit einer sachlich zuverlässigen Schilderung. Dürer gibt darüber hinaus nicht nur eine »Sammlung von Stehmotiven«, sondern begründet sie auch in einer Erzählung. Je drei Kriegsleute, darunter ein berittener Türke, von hüben und drüben herkommend, treffen sich an der Landstraße. Sie begrüßen sich und tauschen ihre Erlebnisse aus. Zwei Gruppen haben sich dabei gebildet. Der Türke und der Lanzenträger links berichten sich nur, bei den anderen vieren rechts aber spitzt es sich zu einem Meinungsaustausch. Der bärtige Mützenträger in Frontansicht hat sein letztes Wort gesagt und begleitet es mit einer ruhig bestimmten Handbewegung. Gespannt sehen die Leute rechts und links von ihm hinüber, was wohl der mephistophelische Kerl im Federbarett darauf zu sagen hat. – Ein künstlerisch langweiliges Trachtenbild hat sich so unter Dürers Händen verwandelt in eine spannende Szene.

Es folgen drei Blätter voll stillen Ernstes, in denen sich wohl bei jedem anderen Künstler damals viel aufgeregtes Leben gedrängt haben würde: »Der verlorene Sohn«, »Chrysostomus« und »Hieronymus«. Zum Blatt des verlorenen Sohnes ist als kennzeichnend schon früher bemerkt worden, daß Dürer den Verlorenen nicht beim üppigen Gelage geschildert habe, oder als bußfertig Heimkehrenden, sondern in der Einsamkeit (Anton Springer). Er ist dabei, am Trog der Dorfgemeinde die Schweine zu tränken, als es wie eine Erleuchtung über ihn kommt. Mit gefalteten Händen kniet er nieder zum Gebet. Welche Innigkeit in den fest sich umspannenden Fingern, und welche Hingebung in dem verfallenen Gesicht! Wie wird die Ruhe des Büßenden gesteigert durch das hastige Wühlen der Tiere um ihn her! – Beim Betrachten des Dorfidylls mit seinen vielen Einzelheiten von den Vögelchen links oben bis zu den Ferkeln vorn am Bottich soll man eine Kleinigkeit nicht übersehen: die Behandlung der Bäume. Die belaubten sind, ebenso wie bei den vorangegangenen Blättern, noch recht ungeschickt und allgemein, während das sich windende kahle Bäumchen auf dem Gemäuer schon festen Charakter hat. Der Gotik war das unbelaubte Geäst mit seinem zackigen Formendurcheinander verständlicher als die volle Krone. Es ist dem jungen Dürer schwer geworden, sich dahineinzufinden. Er suchte noch, als er beispielsweise im Kleinleben eines Rasenflecks sich schon recht gut auskannte.

Für das Chrysostomusbild ist es bezeichnend, daß man diesem Stich lange die Bezeichnung »Genoveva« beilegte, bis man sich auf den absonderlichen Heiligen besann, der im Mittelgrund links am Boden kriecht. Es ist Sankt Chrysostomus, der Einsiedelmann in der Wüste. Eine Königstochter verirrte sich einst in seine Höhle. Er tat ihr Gewalt an, und aus Reue über seine schlimme Tat legte er sich die Buße auf, fortan wie ein Tier auf allen Vieren zu kriechen. Dürer hat das Peinliche, das die Leute geschildert haben wollten, zur Nebensächlichkeit herabgestimmt. Er sah nur die einsame Königstochter, die das Vergangene vergangen sein läßt und als junge säugende Mutter ihr Glück im Winkel fand. Die gab er, so still und märchenfriedlich, wie eben eine Genoveva. – Um den Blick offenzuhalten für das rein Formale, sei das eine angemerkt, daß Dürer in der Schilderung des Felsens noch unsicher scheint. Solche wolkenartigen Gebilde wie die Steinmassen rechts hätte er sich später nicht hingehen lassen.

»Der heilige Hieronymus.« Kein Heiliger hat Dürer mehr und tiefer zu denken gegeben, als Sanktus Hieronymus, der, uralte Mann, in Einsamkeit versunken, den nahen Tod vor Augen. Die erste Schilderung ist der schon erwähnte Titelholzschnitt aus der Baseler Zeit. Sie ist noch ohne tieferen Belang. Von der Straße einer gotischen Stadt her, die wir durch die offene Tür gewahren, ist der Löwe mit dem Dorn in der Tatze ins Zimmer gekommen; wie ein Kranker, der gehorsam die Sprechstunde abgewartet hat. Der Heilige empfängt ihn in seinem behaglichen Gelehrtenheim und untersucht den Fall. Damals erst scheint Dürer, angeregt durch die Hieronymusausgabe, sich genauer mit dem Heiligen beschäftigt zu haben, dessen Wesen er dann in seelisch immer tieferer Weise nahekam. In unserem Kupferstich (der wohl auf 1493 anzusetzen ist) bleibt er noch halb anekdotisch äußerlich. Die Kasteiung mit dem Stein ist dargestellt. Doch weder Zerknirschung noch ein Wühlen im Schmerz mag Dürer schildern. Ein gütiger Alter, ganz Hingebung an das Kruzifix vor ihm, das ist der Heilige, wie er ihn fühlt.

Das letztemal, daß Dürer uns ganz auf altgotisch kommt, ist eine Maria auf dem Halbmond. Ein Heiligenbildchen, ins Gebetbuch einzukleben, kaum mehr. Die Mondsichel trägt ein menschliches Gesicht, das von den Füßen der Maria zertreten wird. Dürer hat diesen aus der vergangenen Kunst übernommenen Zug später nur noch einmal angewendet: in einem Marienbild vom Jahre 1508 (in Klammern wäre zu bemerken: es ist ein Irrtum der späteren Kunst, wenn sie die Mondsichel umdeutet in einen Thronschemel der Maria; Maria zertritt vielmehr den Mond nicht anders als auch Michael den Drachen; für den nordischen Volksglauben ist der Mond stets eine feindliche, von der Sonne zu vernichtende Macht).

Anbetung der Könige

Aus dem Marienleben

Gotisch, schongauerisch ist alles auf dem Blättchen; die scharfkantige Sichel, die Fragezeichenhaltung des Körpers, und nicht zuletzt der Lichtkranz. Die Strahlen sind noch wie in ein Schnitzwerk eingesetzt. Auch beim Gottvater des ersten Blattes und beim Chrysostomus sind sie nicht anders. Später hat Dürer die Gestalt oder das Haupt mit einem freien Lichthof umgeben, aus dem die Strahlen, nun frei von allem gröber Stofflichen, mit voller Leuchtkraft ausgehen.

*

Das ist der junge Dürer bei der Arbeit. Und nun bleibt noch ein Blatt zu nennen, das ihn uns selbst zeigt; nicht in feierlichem Sonntagsstaat, sondern wie er wirklich daherging durch die deutschen Gaue als junger, Beschäftigung suchender Malergesell. Den Kopf in die Hand gestützt, in einem Augenblick des Mißmuts muß er zufällig sein Spiegelbild gesehen haben. Wie eine fremde Erscheinung sah es ihn an. »Was dachtest du dir, Ewiger, als du mich schufest?« Auch Dürer hatte Stunden dieser Art, und in einer solchen griff er zur Feder, das ihm selbst halb rätselhafte Wesen im Bilde festzuhalten. Es ist das erste Bild des großen Seelendeuters Dürer.

Als gehorsamer Sohn kam Dürer zu Pfingsten 1494 nach Nürnberg zurück, und gehorsam fügte er sich in das Schicksal, das ihm hier bereitet wurde. »Als ich wieder anheim kommen war, handelt Hanns Frey mit meinem Vater und gab mir seine Tochter mit Namen Jungfrau Agnes, und gab mir zu ihr 200 fl. und hielt die Hochzeit, die war am Montag vor Margrethen im 1494 Jahr.«

Zwei Familien hatten wieder einen Bund geschlossen. Ohne weiteres verständlich scheint der Entschluß beim alten Dürer. Hans Frey, seines Sohnes »Schwäher«, war ein Mann von Vermögen und Ansehen, Genannter des größeren Rates. Für die Familie Dürer war der Bund sehr ehrenvoll, und Albrecht insbesondere würde es nicht fehlen als Eidam solch eines stattlichen Handelsherrn. Auf der anderen Seite gab den Ausschlag die Persönlichkeit Hans Freys. Er hatte seine künstlerischen Neigungen, liebhaberte in Musik und Bildnerei und bastelte als Erfinder sich allerlei zurecht. Eine Renaissancenatur im Kleinen, die sich schon hingezogen fühlen mochte zu dem wirklichen und großen Renaissancemenschen, der in der Familie Dürer heranwuchs. Fand doch Hans Frey unter seinesgleichen für seine Absonderlichkeiten mehr Spott als Verständnis. Er mußte »unmöglich Widerwärtigkeit erdulden«. Bei den Dürers galt er unbedingt, und der Umgang mit dem Eidam würde ihn wohl dafür entschädigen, daß die Welt ihn so verkannte.

Die Rechnung stimmte wieder einmal für das alte Geschlecht – und wollte wieder einmal nicht aufgehen beim jungen. Glücklich kann man die Ehe Albrecht Dürers mit seiner Agnes nicht nennen. Möglich, daß sie sich an ihrem Lebensabend mehr ineinander schickten. Wenn Dürer 1524 in einer Bittschrift dem Nürnberger Rat vorhält, er und sein Weib wollten alle Tage älter, schwächer und unbehelflicher werden, so ist das die Sprache eines Mannes, der treu zu seiner Ehefrau zu halten willens ist, zugleich aber auch die Sprache eines, der verzichtet hat. Die glücklichste Zeit in Dürers Leben waren ohne Zweifel die anderthalb Jahre in Venedig, die er getrennt von seiner Frau verlebte. In einem seiner Venezianischen Briefe an Pirkheimer beantwortet er einen unflätigen Scherz über seine Frau in einer häßlichen Art, die den Freund noch übertrumpft. Auch wenn man den derben Ton der Zeit in Abzug bringt, spricht diese Stelle doch mindestens von kalter Gleichgültigkeit.

Das Urteil wird bestätigt, wenn man genauer zusieht, was Dürer selbst in Wort und Bild von seiner Frau zu sagen hat. Der Bericht über die Eheschließung ist geschäftsmäßig trocken. Dürer hat sehr warme Worte gefunden für seinen Vater und seine Mutter, ja selbst die »liebe Schwieger« und den »lieben Schwäher«. Nimmt man alles zusammen, was er über seine Hausfrau sagt, so ist nächst der Erwähnung in jenem Ratsbrief das Freundlichste die Beischrift zu einer Zeichnung im niederländischen Tagebuch: »Das hat Albrecht Dürer nach seiner Hausfrau konterfeit zu Antorff in der niederländischen Kleidung im Jahr 1523, da sie einander zur Eh gehabt 27 Jahr.« Es klingt ein wenig wärmer, aber bleibt doch die Sprache eines, der sich abgefunden hat.

Maria mit dem Kinde, Antonius und Sebastian (etwa 1504) – Dresdner Galerie

Die Bildnisse reden kaum eine andere Sprache. Das liebenswürdigste ist noch das erste, Agnes als ganz junge Frau, vielleicht noch als Braut, an einem Tische sitzend (Wiener Albertina). Die Federstriche sind ganz flüchtig hingesetzt, wie ein scherzhafter künstlerischer Überfall wirkt das Ganze, fast denkt man an die Handschrift Wilhelm Buschs. Dann gibt es drei Zeichnungen aus dem Jahre 1500 mit den Erläuterungen: »Also geht man in Häusern Nürnberg«, »also geht man zu Nürnberg in die Kirche«, »also gehen die Nürnberger Frauen zum Tanz«. Wie schon die Inschriften sagen, war es Dürer hier mehr um die Trachten der Frau Agnes zu tun als um diese selbst. Ein weiteres Blatt, vier Jahre später, meldet von der zunehmenden Rundlichkeit der Frau Agnes. Schließlich die Skizze von der niederländischen Reise, das Bildnis einer gealterten Frau mit strengem Blick und harten Zügen – das ist die Hausfrau Albrecht Dürers.

Macht man den Überschlag, so ist es kaum nötig, die Zeugnisse anderer einzuholen. Die Lebensbeschreibungen machen viele Worte von einem Brief Pirkheimers nach Dürers Tod, in dem er gegen Johann Tscherte, kaiserlichen

Verehrung der Maria

Aus dem Marienleben

Baumeister zu Wien, bittere Klage führt wider die Dürerin. Nebenher wird erwähnt, daß sie ihm zwei Hirschgeweihe aus dem Nachlaß ihres Mannes verweigert habe. Es besteht kein Grund, Pirkheimers Bemerkung, daß ihm an dieser Kleinigkeit schließlich wenig gelegen sei, zu verdächtigen. Es ist die reine Wahrheit, wenn er sagt, kein anderer Verlust auf Erden habe ihn so schwer getroffen als Albrecht Dürers Tod. Nur aus dieser Liebe heraus fand er so schwere Worte gegen eine Frau, die durch ihre Ungeselligkeit den Mann dem Freundeskreis entfremdete. Aber war darum, trotz allem und allem, Frau Agnes wirklich nur die böse Sieben, die Xanthippe, als die sie die geschäftigen Deuter des Allzumenschlichen sie immer wieder schilderten?

Auch kleine Naturen haben ihr Schicksal. Dürer hatte nicht den richtigen Lebenskameraden gefunden in Frau Agnes, das ist gewiß. Aber auch die Dürerin hatte es verfehlt. Tüchtig, ehrbar und auf ihre Art das Gute meinend, ist sie immer gewesen. Es war nicht ihre Schuld, wenn ein Familienbund sie in die falsche Bahn zwang. Auch sie hat am Leben gelitten. Kinder, die ausgleichen konnten, sind dieser Ehe nicht geworden. Albrecht Dürer sowohl wie seine Frau übernahmen eine Pflicht, als sie am 7. Juli 1494 in das Haus unter der Vesten ihren Einzug hielten. Sie sind ihrer Pflicht treu geblieben bis ans Ende, beide Teile, das muß uns genug sein.