|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Weltuhr ging auf fünfzehnhundert. Über Deutschlands heiligem Boden lag prangende Sonne. Kathedralen funkelten in ihrem Licht, hoch gen Himmel ragende Bauten, derengleichen die Menschheit nie vordem gesehen. Welch ein Stil der Pracht und des Stolzes! Im endlosen Gefolge seiner Bildnereien und prunkvollen Formen stand solch ein Dom wie ein Fürst inmitten eines Triumphzugs. Glanz strahlte er aus, und Glanz empfing, was in seiner Nähe wurde. Der Brunnen am Marktplatz, sprudelnd in Formenreichtum, er selbst eine steinerne oder erzene Wasserkunst, das Rathaus dahinter, Kaufhallen, Gewandhäuser, Gildeheime, hoch gegiebelt sie alle, und bis in die schmalsten Gassen hinein Patrizierbauten mit Wappenschildern und Erkern, geschnitztem Gebälk und blitzenden Scheiben: so lag die deutsche Stadt in jenem Jahrhundert der Erwartung.

Selbstbildnis Dürers (1498) – Madrid, Prado-Museum

Vom Hochland zur Küste war es das gleiche Bild. Im ganzen Deutschland gab es keinen Gau, wo nicht behaglich sich sonnende Städte die Landschaft lichter machten. Im Norden war es die Hansa, von England bis ins Russische hinüberlangend in einer einzigen gestreckten Front, die der deutschen Kultur Vormacht und Stützpunkt war. Von allen Städtern damals hatten die Hanseaten vielleicht den weitesten Blick. Seeluft fegte durch ihre meisten Städte. Noch immer hat der Horizont des Meers den Menschen ein freieres Denken, Ausdauer und Kühnheit verliehen. Wie offenen Sinnes der Städter in Meeresnähe damals für die stummen Lehren des Urelementes war, das kündet seine Art zu bauen und zu wohnen. Ob wir an Brügge denken oder die Deutschenkolonie zu Bergen, an Lübeck oder Wisby oder Danzig – es sind die nämlichen hochragenden Werke, und alle reden sie die gleiche Sprache eines deutschen Jahrhunderts.

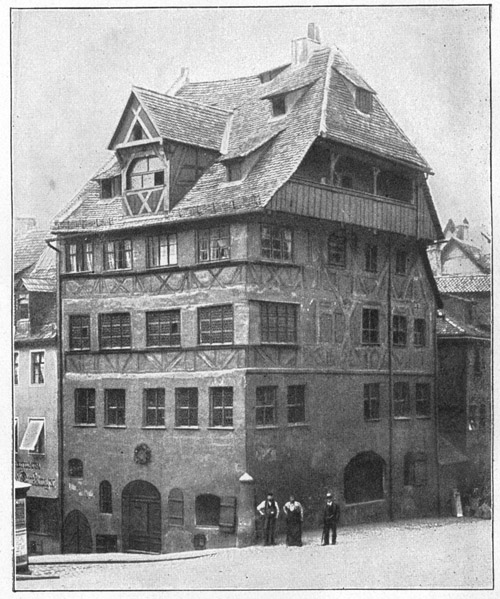

Dürers Wohnhaus in Nürnberg

Da ist ferner der germanische Osten, das Amerika der damaligen Welt. In unabsehbaren Zügen hatten sich einst, die »gen Oistland« ritten, aufgemacht, um das einer fremden Rasse verfallene Land wieder dem Deutschtum zu erstreiten. Wehrhafte Burgen hatten sie angelegt, stattliche Kirchen, und ihre Mauern und ihre Gesinnung waren ein Deich vor jeder Brandung. Das Land war gefestet, war deutscher Anbau geworden, ein fruchtbarer Boden für sonnendurchflutete Städte. Und sie blühten empor und ließen den Reichtum gedeihen, daß es in ihnen gar »vrolyk to lewen« war. Glanz und Macht und aufrechter Stolz auch hier.

Und wie erst steigert sich all das Schöne und Herrliche, wenn wir, dem Lauf des königlichen Stromes folgend, rheinauf die deutschen Lande überfliegen! So viel Städtenamen, so viel der hehrsten deutschen Erinnerungen werden wach im bloßen Klang. Vollends ins Unermessene steigert es sich im Lande der Franken, dem alten Kronland deutscher Geschichte. Alles strömt hier in eins, aus vergangenen Zeiten und entlegenen Weiten. Die alte Kaiserherrlichkeit hat ihr Wort mitgeredet beim Aufbau dieser Stadtgebilde, und ihre Sprache ist noch wohl vernehmlich inmitten des anderen. Wie in einem kunstgerechten Liede fügen sich verschiedene Stimmen zu einer einheitlichen Weise und geben ihr einen volleren Klang. Das ist es, was den Städten Mittel- und Oberdeutschlands ein Übergewicht schafft über die anderen. Ein reicheres Leben drängt sich in ihnen. Ihrer gedenken wir am ersten, wenn das Zauberwort von der alten deutschen Stadt erklingt, ein Wort, von dem einst Fichte sagte, daß ihm die Kraft gegeben sei, den deutschen Geist zu heben.

An welche aber unter ihnen allen sollen wir uns halten, wenn wir es nun wagen, die Fülle der Gesichte klarer zu erfassen?

Wir suchen nach einem einzelnen Städtebild, einem bestimmten Bezirk, und ein Name klingt auf, der über alle Namen deutscher Städte ist: »Wie friedsam treuer Sitten, getrost in Tat und Werk, liegt nicht in Deutschlands Mitten mein liebes Nürenberg!«

Nürnberg: wir heute sehen es gern durchs Ohr, erfüllt mit Orgelklang und Meistersang, Lehrbubengeschrei und minniglichen Liedern. Richard Wagner hat uns das gegeben, und sein Geschenk hat uns allesamt reicher gemacht. Wir wollen es in Ehren halten, wollen darüber aber doch jenes andere Nürnberg nicht Vergessen, das nur dem Auge sich ganz gibt.

Königlich ist es gelagert. Auf Felsenhöhe die alte Burg; wie ein Adler mit scharfen Fängen den Stein umklammernd, und wie ein Adler Auslug haltend übers Land. Drunten die herrlichen Kirchen. Sankt Sebald, schwer und wuchtig gleich einem Gotteswort; Sankt Lorenz mit dem Sonnenauge seines Rosenfensters; die Kirche unserer Frauen, von Bildwerk umsponnen wie von wucherndem Efeu. Und zwischen dein viel stolzen Prachtgebäuden das Gewimmel der Häuser. Die Gassen ein ganzes Flußnetz für sich; die Plätze, in die sie münden, voll prächtigen Schmucks. Wenn es das Zeichen eines guten Künstlers ist, daß er »inwendig voller Figur« sei, dann ist auch Nürnberg eines dieser auserlesenen Wesen, die Königin der Städte – die deutsche Stadt selbst.

»Weißt du, wie das ward?« Die Frage der Norne raunt uns im Ohr. Die Stadt des späten Mittelalters hat Sonne gebracht in die Lande Mitteleuropas. Wir wissen, das ist ihr nicht leicht geworden. In harter Arbeit wollte errungen sein, was in seiner Vollendung wie ein Geschenk des Himmels anzuschauen ist. Wie ist diese Arbeit verlaufen? Wie haben Geschlechter und Zeiten, kommend und gehend, einander in die Hände gearbeitet, bis alles dann vollendet stand?

Vor dem Auge unseres Geistes versinken die Jahrhunderte. Wie sie fallen, eins um das andere, wird das heimatliche Bild uns immer märchenfremder. Das Land der Städte wird zum schattendüsteren Germanien, und dieses wandelt sich in nordisch rauhes Urland. Als ob es noch zu leiden hätte unter den Nachwehen einer Sintflut, so trüb sind seine Breiten hingelagert. Wildere Ströme wirbelten dem Meer entgegen, zwischen weiteren Ufern. Das Gewölk war drohender, und reichlicher ergoß sich aus ihm das Gewässer. Doch Urwald und Ursumpf und endlose Moore wehrten dem Regen den Weg. Der ganze Kreislauf der Wasser war anderer Art. Schwerer lösten sich die Nebel, seltener teilten sich die Wolken und gaben den Himmelsanblick frei.

Diese langen und bangen Zeiten, in denen der Mensch nur wie zu Gaste war in einer für ihn noch nicht bereiteten Umwelt, sie sind es, die uns die Grundlagen all unseres Denkens und Weltanschauens gaben. Damals geschah es, daß wir die Sonne lieben lernten, daß wir in ihrer Verehrung den ruhenden Punkt gewannen für unsere Geisteswelt. Erst der Leidende weiß das gesunde Glied zu schätzen. Nie hätten die Völker lichterer Himmelsstriche, des steten Anblicks der Sonne gewohnt, so ihrer achten können, wie es denen im sonnenarmen Nebelheim des Nordens eingegeben ward. Sie verfolgten die Bahnen des himmlischen Gestirns in Tag- und Jahreslauf, erfanden steinerne Jahressonnenuhren, die Wiederkehr bestimmter Tage zu sichten, der Zeit ein erstes Maß zu geben. All ihre Gedanken über den Menschen hinaus gingen aus von der Sonne, kehrten wieder zu ihr. Wie in ihrem Leben selbst und ihrem Schaffen, so auch war in ihrem Sinnen und Grübeln die Sonne das einzig Gewisse, das seine festen Bahnen ging durch den brauenden Wirrwarr einer dämmernd chaotischen Welt.

Wie der nordische Mensch seine Sehnsucht Willen werden ließ und Tat, wie er sich den Weg frei machte zur Sonne, wie er den Teufelsspuk zu seinen Häupten bannte: das ist der Inhalt unserer ersten Geschichte. –

Der Mensch, so sagen die Weisen, ist ein geologisches Tier. Geologische Tiere, das sind jene Wesen, die mit ihrer Arbeit das Bild einer ganzen naturgegebenen Landschaft ändern können. Die Korallen schaffen geologische Arbeit, wenn sie, Schicht um Schicht ablagernd, einen weiten Atollring über den Meeresspiegel heben. Die Termiten tun ein gleiches, wenn sie ihre zerklüfteten Steinkegel langsam hochtreiben, denn auch damit geben sie dem Bild der Landschaft einen neuen Zug. Vom schlichten Ameisenhügel bis zum Aufbau ganzer Dolomitengebirge gibt es der Abstufungen unendlich viele, die das geologische Tier bei der Arbeit zeigen. Gemeinsam aber ist allen die eine Fähigkeit, daß sie ein Wort mitreden können bei der Gestaltung der Landschaft.

Ein geologisches Tier, das also ist auch der Mensch; und unter allen, die gewesen sind, hat er die tüchtigste Arbeit geleistet. In wenig Jahrtausenden hat er der gesamten von ihm bewohnten Erde ein neues Aussehen geschaffen, und hat so einen neuen Stern am Himmel aufgehen heißen: den Stern des Menschen.

Man denkt wohl, indem man so spricht, zumeist an mächtige Erd- und Steinarbeiten; Werke, die hier Gebirge ebneten, dort Täler füllten. Mit Pyramiden und hängenden Gärten richteten wir uns ein nach eigenem Willen in der uns zugewiesenen Landschaft. In Deichen hielten wir der Sturmflut einen Schild entgegen, zwangen in graden Kanälen und einem anders geregelten Stromlauf die Binnenwässer Wege zu gehen, die uns gemäß sind. Faustisch groß ist all dieses. Und dennoch, was will es bedeuten verglichen mit dem, was der nordische Mensch geleistet hat! Sein Werk blieb nicht haften am Boden. Er hat es vermocht, den Lauf der Wolken selbst zu verändern, hat sich einen Weg geschaffen zur nebelgebundenen Sonne.

Und all das Titanische, das fortwirkt in uns bis zur lebenden Stunde, liegt einbeschlossen in der Geschichte der deutschen Stadt. Ihr Werden erkennen, heißt eines der stolzesten Kapitel im Buch der Menschheit lesen lernen.

*

Die ersten Blätter sind schwer zu entziffern. Nur mühsam und stückweise läßt es sich zusammenbuchstabieren. Der Spaten des Forschers gibt uns das Mittel. Da wirft er Schaufel um Schaufel beiseite, was spätere Zeiten darüberlagerten und legt uralte Feuerstätten frei. Der Geologe tritt hinzu und erklärt, wie diese jetzt tiefe Schicht einmal zutage lag, wie um die Feuerstätte her eine Hütte gebaut sein mußte, den Menschen Schutz zu geben gegen das Wetter, wie endlich um die Hütte her eine bescheidene Lichtung herausgerodet war aus dem Düster des Urwalds.

Diese elenden Leistungen, mit denen die Nordländer sich Inselchen schufen im Meer ihrer Wälder, sie stehen am Anfang. Und die Hütte inmitten der Lichtung, sie ist in all ihrer Kümmerlichkeit doch die triebesgewisse und unverwüstliche Keimzelle der späteren Stadt.

Auf eine andere Art als die im Süden rüstete der Mensch im Norden sein Heim. Der Südländer hauste in ausgeschachteten Höhlen, das Haus des Nordländers war von Anbeginn die über dem Boden errichtete Hütte. Noch in den stolzesten Werken späterer Zeit sind hüben wie drüben die Urelemente wohl zu erkennen; im einzelnen Haus, und im gesamten Stadtbild.

War es die gemeine Not des Daseins, die im Norden so zu bauen zwang? Im Land des ewigen Regens ließen sich nicht Höhlen graben, die zur Wohnung taugten, und der steile, jäh abfallende Giebelbau scheint eine ganz selbstverständliche Naturanpassung an den Kreislauf der Wasser, der uns damals umfing. Dennoch, wenn wir des Giebelbaues denken und alles dessen, was später aus ihm wurde, so will uns die einfache Stoff- und Noterklärung allzu eng erscheinen. Nicht das dünkt uns wesentlich, daß so ein gegiebelter Bau jäh abfällt zu den Seiten; bestimmend für ihn scheint vielmehr, daß er von den tiefen Seiten stolz zur Höhe strebt. Als den künstlerischen Ausdruck empfinden wir ihn einer freien, aufrechten Rasse, der dem geschichteten Erdbau des Südens, auch wo er über Tage sich erhebt, so überlegen ist wie der aufrecht schreitende Mensch den niederen Vierfüßlerrassen.

Selbstbildnis Dürers (1484) – Wiener Albertina

Gleichviel wie dem sei: aus dem Giebel- und Hüttenbau, der sich nicht mehr verkriecht in der Landschaft, sondern selbstbewußt sein Bild ihr aufzwingt und damit geologische Arbeit tut, aus diesem Bau heraus ist alles Folgende geworden. Sein Entwicklungsgang, er allein kann es uns zeigen, wie wir den Weg zur Sonne fanden.

*

Die Lichtungen nordischer Siedlungen griffen um sich, ihre Weiden und Äcker dehnten sich aus. Man zähmte Land, wie man gelernt hatte, allerlei Wild zum Haustier zu zähmen. Solche Tat zu vollenden war dem einzelnen unmöglich. Starke Menschensiedlungen mußten sich zusammenfinden, und willig mußte sich ein jeder dem Gemeinsinn fügen, dessen Werk zu leiten Einem überlassen blieb. So sehen wir über das Giebelgewirr der Siedlungen ein einzelnes Haus hochkommen, stolzer als alle die anderen. Es ist die Königshalle. Durch sie wurde der Organismus der Siedlung emporgehoben zu einer höheren Art.

Bilder aus Wikinger Tagen beleben sich uns, wo der Name Königshalle ausgesprochen wird. Wir sehen die Mannen beim Festgelage um ihren Häuptling geschart, der Barde tritt an den Hochsitz und singt das Lied der Waffen, die an den Wänden dort im Licht des offenen Herdes schimmern und blitzen. Gewiß, so war es im hohen Norden noch immer, als wir im Herzen Europas schon städtisch wohnten. So aber war es bei uns auch um viele Jahrhunderte früher. Königshallen bauten wir, noch ehe wir eherne Waffen kannten und uns behalfen mit dem geglätteten Stein. Noch finden wir in solchen Steinzeitsiedlungen ihren geweiteten Grundriß. Den gewichtigen Maßen am Boden entsprach ohne Zweifel ein Hochbau, der kühn sich schied von den Hütten ringsum. Die Königshalle leitet unser Heldenalter ein, die homerische Welt des Nordens, die der im Süden um Jahrhunderte voraufgeht.

Wie der Hütten- und Zeltbau noch nachklingt im spätmittelalterlichen Giebelhaus, so auch lebte das Raumgefühl der Königshalle, von zahllosen Geschlechtern gleichmäßig gepflegt, in ungeschwächter Kraft durch den Wandel der Zeiten. Burgenpallas und Kaiserpfalz, Kirchenschiff und Rathaus haben Hallenstil. Wer in eines dieser Werke sich innig einfühlt, der spürt zutiefst auch eine Erinnerung an jene entschwundene Zeit, in der es die Mannen zum Kongsgaard zog, heraus aus den entlegenen Einzechten und Farmerhütten, die überall verstreut dalagen in einem erst halb gebändigten Urwald.

*

Und wieder einmal ändert sich das Bild. Ein neuer Mittelpunkt ist den dichtesten Siedlungen geworden. Auf steilem Gipfel ragt der Bergfried, weit ins Land ausspähend. Aus Steinen ist er geschichtet, und steinern ist die weite Mauer um ihn her, in deren Schirm die Menschen aus den Hütten drunten flüchten in Stunden der Not. Was konnte sie bewegen, sich abermals so anders einzurichten? Was hat sie aus Bewohnern offener oder schwach bewehrter Siedlungen zu »Burgern« gemacht?

Den Kreislauf der Wasser lernten wir kennen, der die nordischen Lande beherrschte und allmählich ein anderer wurde. Doch es gab da noch einen anderen Kreislauf, unscheinbar erst, immer mächtiger schwellend sodann, und auch er dem Gesetz des Werdens und Sichwandelns untertan. Das ist der Kreislauf der Menschen.

Von jeher hat unser Land sich fruchtbar erwiesen für die höchste der Rassen. Es wucherte Menschen, und in den Menschen gärte ein Wandertrieb von elementarer Kraft. Aber so stark die Wucherungen auch waren und so stark ihr Trieb zum Wandern, regelte sich's doch immer wieder. Die Menschenströme hatten freien Abfluß nach Süden. Es war nicht wie bei den kreisenden Wassern, die keinen Abzug hatten im Lande der Wälder.

Das wurde anders, als die Länder des Südens mit Menschen gesättigt waren und der stete Zustrom nun nicht mehr absickern konnte. Die Mengen stauten sich, es kam zu Rückflutungen und Menschenwirbeln, Unruhen im Land. Damals war es, daß die offene Siedlung und das Wohnen in der Ebene gefährlich wurde, daß man Ausschau hielt nach besserem Schutz und ihn fand in der steinernen Burg auf Bergeshöh.

Den Römern sollen wir den Burg- und Steinbau zu verdanken haben. Das ist ein Irrtum. Gefragt müßte werden: Wer hat den Römern diese alte Kunst gelehrt? Wir suchen nach den Vorformen des römischen Turm- und Mauerbaus. Da sehen wir denn die stolzen Castra romana herausgestaltet aus schlichten Wallburgen; urtümlichen Festungsanlagen auf Hügeln. Der germanische Norden hatte sie in allen Einzelheiten ausgebildet gut ein Jahrtausend bevor es ein Rom am Tiber gab. Wir suchen weiter nach der Vorform der wallumzogenen Hügelfeste. Und siehe, aus der geräumigen Wallburg wird eine bescheidene Walburg, ein steingeschichtetes Heiligtum, das kaum erst kriegerischen Zwecken dienlich war. Die Walburg war das Heiligtum der Gemeinde, noch durchaus getrennt von der eigentlichen Wohnanlage, die um die Königshalle her am Fuß des Hügels als offene Siedlung sich breitete.

Wie die engen Walburgen dann zu umfassenden Wallburgen wurden für ganze Gemeinden und wann das geschah, das konnte einzig der Kreislauf der Völker bestimmen. Wo die Massen am ersten sich stauten, da mußte auch das Heiligtum zuerst zur Fluchtburg werden, den Siedlungsgenossen Schutz zu bieten; vorübergehend erst, dauernd dann. In den Mittelmeerländern geschah es am frühesten. Weit später in Mitteleuropa. Und bis ins zehnte Jahrhundert währte es, ehe auch Norddeutschland unter dem Druck der Normannenüberschwemmung sich entschloß, die offene Königshallensiedlung preiszugeben und hügelan zu ziehen, um dauernd innerhalb der Mauern zu wohnen, wo der aus dem Heiligtum gewordene Bergfried und die zum Pallas gewandelte Halle zusammenwuchsen zur deutschen Burganlage. Das ist die Urgeschichte der deutschen Burg, und ist die Urgeschichte unserer Stadt.

*

Von hier ab wird die Aussicht frei. An hunderten getrennter Stellen sehen wir die Burgen, eine jede für sich, ihren Entwicklungsgang durchmachen zur Stadt. Ihr Mauerring dehnt sich, die Menschenmengen schwellen an, reicher und straffer wird ihre gesellige Gliederung. Immer mehr ins Weite greift ihre gemeinsame Arbeit, legt Wälder nieder, entwässert Sümpfe, regelt Strom- und Flußlauf – bahnt sich einen Weg zur Sonne.

Das letzte geschah, als Burgstadt mit Burgstadt Fühlung suchte, als der Organismus des deutschen Volkes sich das Organ eines freien Handels schuf, der ein allumfassendes Netz ausbreitete über das Land, von stärkstem Leben durchflutet. Da hellte sich's auf. Das finstere Gemäuer des alten Gotteshauses, in das man zwischen den Flankentürmen hineinschritt wie durch ein trutziges, turmgesichertes Stadttor, dieses Gemäuer selbst wurde vieltausendfach gelockert und durchbrochen, bis jener Stil gewonnen war, den sie den gotischen nennen; ein Stil der Pracht und des Reichtums – der Stil eines Landes, dem Sonne ward.

Wir haben den Horizont abgesucht in die Runde. Nun wollen wir den Scheinwerfer wieder auf die ganz bestimmte Zeit einstellen, die wir zuerst gesichtet: das zur Neige gehende fünfzehnte Jahrhundert. Ein goldenes Zeitalter, so scheint es, war Deutschland geworden. Sonne lag über den Landen: war Sonne auch in den Herzen der Menschen?

Das ist ein merkwürdiger Gegensatz, den uns die schlichte Frage zeigt. Kunstwerke sind wir gewohnt als den klarsten Ausdruck eines Zeitgefühls zu begreifen. Hier aber scheinen die große Kunst und das Volksgefühl gegeneinandergestellt in einem unversöhnlichen Widerstreit. Das Land selbst war erlöst von dem lastenden Druck, der es wie ein Alb gemartert hatte, seinen Himmel hatte es sich freigemacht. Doch indem dies geschah, da gleichzeitig sehen wir es über der Seele der Menschen sich sammeln wie schleichende Nebel. Ein klarer und strahlender Sonnenglaube hatte den Menschen geleuchtet im Urwalddämmer. Nun aber, da sie wirklich Sonne hatten und offenes Land, nun war ihr Sinnen schwer geworden und banger Todesahnung voll.

Geheime Weissagung ging um. Die Zeiten sollten erfüllt sein, ein Ende qualvoller Schrecken nahe. Wenn es erst 1500 würde, oder einige Jahre später nach der Rechnung anderer (sie gingen bis 1534), dann war der Untergang der Welt gewiß. Alle Schichten des Volkes, ja selbst die stärksten Gegensätze, Christenheit und Judenheit waren des gleichen todesbangen Glaubens. Jene unheimliche Welle der Angst, die schon einmal durch das Volk gegangen war vor dem Jahre 1000, flutete zurück. Kabbalistische Prophezeiungen aus den Ghettowinkeln heraus begegneten denen der Christen und schienen volle Gewißheit zu schaffen. Das jüdische Weltjahr 5260, unserem 1500 entsprechend, sollte »das große Jahr der Buße« sein. Schon zog ein Rabbi, Ascher Lemle mit Namen, durch Deutschland und heischte einen allgemeinen Fasttag.

Im Volk wühlte der Aberglaube schlimmer denn je. Geheimnisschwere Dinge begaben sich am Himmel und auf Erden. Ein Komet war gesehen worden, Hagelschläge fielen; hier sollte es Steine geregnet haben, dort sogar Kreuze; ganze Heere hatte man in den Lüften gegeneinander angehen sehen. Zu solcher Fieberhitze war die Volksphantasie gestiegen, daß jede Mißgeburt gedeutet werden konnte als ein neues Zeichen des Unheils. Nicht besser als in den Niederungen des Volkes sah es aus auf seinen Höhen. An allen Höfen, weltlichen wie geistlichen, waren die Sternseher und Sterndeuter tätig im Dienste der nämlichen Sache. Ein mystischer Ratgeber Friedrichs III., Johannes Lichtenberger, kündete aus der Lage der Gestirne das Auftreten des großen Widersachers an, des »Sohnes des Verderbens«. Der Astrolog Johannes Müller sah eine neue Sintflut kommen. Maximilians Geheimschreiber Grünbeck sammelte sorgfältig alle Beobachtungen. Die Zeichen hatten Wissenschaftswert, prophetische Kraft wurde den Astrologen geglaubt selbst von den Fürsten des Geistes. Ein Erasmus, ein Melanchthon, ja sogar ein Luther waren befallen vom gleichen Massenwahnsinn.

So dachte und so fühlte das deutsche Volk jener Zeit, dasselbe Volk, das gotische Dome baute und in lichten Städten wohnte. Wie sollen wir den Widerspruch uns deuten?

Das zu ergründen, müssen wir noch einmal hinuntertauchen in die Zeiten.

Das Durcheinanderwogen von Sonne und Nebeln im nordischen Urland findet einen Wiederschein auch in der Mythologie der Germanen. Sie hat eine sehr lange Geschichte gehabt, unsere Mythologie, doch nur ganz ungefähr vermögen wir zu sagen, wie eins zum anderen wurde. Worte sind wie Flüssigkeiten, die sich gerne mischen. Nicht so scharf wie bei den festen Schichten des Erdreichs und ihrer klaren Lagerung trennt sich für unseren Blick bei sprachlichen Altertümern das Frühere vom Späteren. Immerhin treten gewisse Hauptzüge der Entwicklung klarer hervor. Wir wollen sie zu fassen suchen.

Dürers Vater (1490) – Florenz-Uffizien

Die niedere Welt der Dämonen und des Zauberglaubens leitet wie jede andere Mythologie auch die des Nordens ein. Solche kleinen, engsichtigen Gedanken sind wie eine erste Steppenflora, die ein noch unbebautes Land dem höheren Pflanzenwuchs bereitet. Was die nordische Dämonen- und Zauberwelt von der des Südens scheidet, ist einzig die führende Rolle, die in ihr der Sonnenbeschwörung zufiel. In den spiraligen Windungen der sogenannten Trojaburgen, die man mit Steinen am Boden zusammensetzt, wird der Lauf der Sonne nachgebildet. Und wie man im Bilde eines Tieres oder Menschen Gewalt hat über diese Wesen selbst, so auch meint man der Sonne Herr zu sein im Abbild ihres Laufs. Die unausrottbare Verehrung, die alle germanischen Länder Jahrtausende lang dem heiligen Zeichen der Spirale wahrten, ist ein Beweis, wie tief schon in der vom Zauber noch befangenen Urzeit die Vorstellung der Sonne als der alles andere ordnenden Macht dem nordischen Menschen eingewurzelt war. Der ganze Spuk der niederen Gewalten, die in Märchen und Sage noch ihr Wesen treiben, erscheint als etwas Untergeordnetes, das nicht dauernd Macht hat über die Sonne und ihren stets wieder siegreichen Lauf am Himmel.

Es folgt eine lichtere Zeit mit weiter greifenden Gedanken, deren schon kurz Erwähnung geschah. Die vom Norden über die Welt sich ausbreitenden großen Steinsetzungen und Walburgen reden von ihr. In der Sonne hat man eine von irdischen Zaubermitteln unabhängige Macht erkannt, und statt die Sonne zu beschwören, versucht man nun die Gesetze ihres Laufs zu ergründen. Aus einer verworrenen Astrologie wird so eine klare Astronomie des Nordens. In den Steinsetzungen wird der Schamane abgelöst vom Beobachter. Ein erstes Kalendarium hatte man gewonnen, und in den großen Festen, die ohne Ausnahme Jahreszeitenfeste waren, steckte man sich die Gezeiten ab.

Die wechselnden Bilder und Vorstellungen, mit denen die Mythologie diesen Entwicklungsgang begleitete, können wir nur erst in allgemeinen Umrissen erkennen. Fest steht, daß zunächst eine Gruppe höherer Gottheiten über die niederen sich erhebt, eine »göttliche Adelskaste« von einer freieren und gelasseneren Art als das Gewimmel der kleinen Dämonen. Wir wissen nicht, in welchem nordischen Land und bei welchem germanischen Stamm die freiere Erkenntnis zuerst durchdrang. Sie muß dann schnell ihren Weg gefunden haben. Den ganzen Norden machte sie sich untertan, das Denken in den alten Zauberformen schrumpfte zusammen zum bloßen Aberglauben, zu einem geistigen Bodensatz. Als Niederschlag freilich war die alte Denkform noch da, und als solche konnte sie, gewaltsam aufgewühlt, immer wieder einmal das Ganze trüben.

Das schien indessen kaum mehr zu befürchten. Je mehr das Denken sich klärte und die Heiligtümer auch Stätten des Wissens wurden, um so entschiedener war die Neigung der überkommenen Jenseitsgedanken, reine Kunst und Dichtung zu werden. War in den ersten Heldensängen noch das Streben, dem Gefeierten göttliche Züge zu geben, so wurden nun die Göttersagen heroisiert, ins menschlich Persönliche gedeutet. Was aber an den Helden als das im Tiefsten Heldische gepriesen wurde, das war nächst der Waffentüchtigkeit eine reine und große Gesinnung.

Abermals, wie beim Übergang von der niederen zur höheren Mythologie, hatte eine alte Denkform sich abgenutzt. Eine sittliche Weltanschauung wollte sich herausgestalten. Wäre ihr ein voller Sieg zuteil geworden, so wäre in das Denken des nordischen Menschen damals schon ein reines Sonnenlicht gedrungen, und mit den sich lichtenden Nebeln über dem Lande hätten auch die letzten Trübungen des Geistes sich gelöst.

Es sollte nicht sein. Das Christentum kam zu uns; die Vollkommenste der Weltanschauungen, ausgehend vom tiefsten, adeligsten Menschen, von dem uns jemals Kunde ward. Seine Bestimmung war es, den letzten Bann von uns zu nehmen, uns einer Reinheit des Denkens und Empfindens entgegenzuleiten, die höchster Taten fähig ist. Ein tragisches Verhängnis hat es gefügt, daß die reine Lehre Trübungen verfiel, und daß uns so auf lange Zeit hinaus zum Fluche wurde, was Segen schaffen konnte. Es war nicht der Weg des Lichts, den uns das Christentum in der vom Süden gewandelten Form lange gehen ließ. Den schlimmen Bodensatz der Tiefe hat es vielmehr aufgerührt und damit die Entwicklung unseres Geistes um Jahrhunderte zurückgebracht.

*

Die Politik der Kirche bei jeglicher Mission soll es gewesen sein, daß sie zunächst einging auf die bestehenden Glaubensformen der zu Bekehrenden. Tat sie das wirklich auch bei uns im Norden?

Vielerlei Möglichkeiten fand das Christentum vor, sich dem germanischen Geist verständlich zu machen. Gute und schlimme. Es begann mit den guten. Dann aber nahm es seinen Weg in die Tiefe, und indem es hier die finstersten, halb schon entschlummerten Triebe zu neuem Leben aufstörte, hat es alle die Wirrnisse über uns gebracht, die schließlich zu solchen irren Wahnvorstellungen führten wie denen um Fünfzehnhundert.

Zwei Bilder, vom Anfang und vom Ende des großen Wegs, sollen uns die Gegensätze zeigen. Erstes Bild: der Heliand. Das war eine Gestalt zur Verkündung der frohen Botschaft, wie sie germanische Völker brauchen konnten! Mit seinen Degen zog der Heliand einher gleich einem Sachsenherzog. Sein war der Hochsitz beim Mahle, und wenn er vom Berge her sein Wort kundgab, dann thronte er dort an Richter Statt im Thing. Wie trefflich konnten sie einander verstehen, der Streiter Gottes und der Edelfreie! Und wie guten Willens waren die ritterlichen Menschen des Nordens, einmal der Bekehrung gewonnen, der neuen Lehre treue Gefolgschaft zu leisten! In diesem Geiste hätte die Kirche weiter wirken sollen, und sie hätte Licht gebracht in alle Menschenherzen. Allein sie war nicht willens, es nur mit solcher hohen Art zu halten. Sie begab sich hinab, sie schuf dem Gotteswort auch eine Form, den üblen Trieben der Tiefe gemäß, und damit wühlte sie all das Dumpfe und Böse wieder auf, das zu bannen sie berufen schien.

Zweites Bild, um ein paar hundert Jahre später: die Bußwallfahrt zu einer Weihkapelle. Ein langer Zug verschüchterter und scheuer Menschen naht sich dem Hügel, der die Weihkapelle trägt. Sie singen geistliche Lieder, und deren eintöniger Gang ist wie der schleppende Schritt der Bußbereiten selbst. Am Hügel fallen sie Mann für Mann auf die Knie. Selbst der Trauerschritt scheint ihnen noch zu stolz, zu aufrecht für die Nähe ihres Weihtums. So kriechen sie denn auf Händen und Füßen hügelan, Gebete stammelnd und plärrend, immer die nämlichen Gebete, die auch ihre Gedanken sklavisch niederhalten.

Und was harrt ihrer erst im Heiligtum droben! Es krönt den Hügel, und ist im Innern doch so schwer und düster, daß der sich Nahende in eine Höhle zu geraten meint. Ein trübe flackerndes Licht schwelt einsam in der Tiefe. Das Auge, das sich an die Höhlendämmerung gewöhnt hat, nimmt eine seltsame Anhäufung wächserner Gebilde wahr; Arme, Herzen, Ohren, oder an welchem Glied sonst einer litt, Tierfigürchen und ähnliches. Die Priester haben es den Gläubigen so beigebracht, daß diese Gaben zauberkräftig sind, und ihr benommener, in uralte Tiefen zurückgedrückter Geist kann es nicht mehr anders denken.

Diese beiden Bilder von den Enden des Wegs, das ist das Christentum, das uns hier hätte werden können, und jenes andere, das uns geworden ist. Nimmer ward auf Erden die Offenbarung eines lauteren Geistes furchtbarer entstellt, als es dem Christentum geschah in jenen Jahrhunderten, die uns von himmlischen Höhen herunterzerrten in eine Höllensicht.

Völker können niedergerungen werden auch mit anderen Waffen als solchen aus Stahl. Rom hat es erfahren, als aus den Katakomben der Sklavenaberglaube zutage kroch, der sich das Christentum nannte, und doch nur dessen Widerbild war; als knechtische Seelen, der Bodensatz der Menschheit, mit vergifteten Mitteln sich zu Herren seiner Freiheit machten. Und wie Rom erfuhr es der Norden, der willig war, ein reines, geistiges Christentum entgegenzunehmen, und dem unter dem Vorwand eines solchen Glaubens dasselbe Gift wie Rom verabreicht wurde. Alles Grade wurde zu Boden geschleift, ins Büßerhemd wurde gezwungen, was adeligen Sinnes war.

Und dennoch: die Macht, mit der es die versklavte Religion im Norden aufnahm, war stärker als das alte Weltreich. Je unnachsichtlicher die Kirche ihren Willen durchzusetzen trachtete, um so entschiedener kam auch bei uns zum Ausdruck, was noch gesund geblieben war. Das einfache Werden der Städte, die das Land aufhellten, ist schon ein Werden gegen die Kirche, gegen das Sklavische in ihr. Sie hielten Schritt, die Mittel Roms und die Mittel Alldeutschlands. Als unsere Bauten am stolzesten sich reckten, war die Antwort aus der Tiefe eine Ausbreitung des Teufelglaubens, mit Scheiterhaufen und Hexenverfolgung, ein unerhörtes Grausenmachen der Menschheit. Der Inquisitor siegte für eine Zeit. Aber schon stand es drüben von neuem auf und schloß sich zusammen, was dann als das Jahrhundert Luthers in die Welt kam.

Im Stadtbild Nürnbergs drängte sich uns alles Schöne und Hohe der mittelalterlichen Stadt in eins. Dasselbe Bild soll uns ein Spiegel sein für die geistig-geistlichen Kämpfe am Ausgang des fünfzehnten Jahrhunderts.

Unter allen deutschen Städten war Nürnberg der deutschesten eine auch in der Gesinnung. Treu hatte es zu einem freien, unabhängigen Kaiser der Deutschen zu jeder Zeit gestanden, voll Mißtrauen gegen das Papsttum jenseits der Berge. Was irgend sich gegen kirchlichen Sklavensinn regte und für ein frankes Denken, fand klaren Widerhall in dieser herrlichen Stadt. Die Geschichte der Waldenser weiß davon, und Huß gar, als er von Konstanz herüberkam, ward wie ein Fürst im Triumphzug empfangen. Eifersüchtig war man bedacht, daß das Bürgertum selbst die Wahl der Pfarrer und Pröpste im Stadtgebiet entschied. Bei den Kirchenmysterien, die das große Bangemachen fördern sollten, war es Nürnberg gewesen, das ein Gegengewicht fand in der Durchsetzung mit weltlich umdeutenden Zügen. Das Spottlied und der gesund überwindende Humor des Volkes waren nirgends ausgelassener als in der Frankenstadt. Bis nach Italien hin war der »Nürnberger Witz« bekannt und gefürchtet.

Nürnberger Witz, von einer überlegeneren Art nur als der im niederen Volke, war auch in den Humanisten wirksam, die eben damals, wenige Jahre vor Schluß des Jahrhunderts, in Nürnberg sich endlich durchsetzten. Antikischer Geist, antikische Welt- und Sinnenfreude erfüllte ihr Denken und machte sie standhaft gegen Wahngebilde. Wäre der Humanismus eine volkstümliche Sache gewesen, hätte eine geschlossene Fühlung bestanden zwischen dem Trutzgeist unten und dem Trutzgeist oben, so war es wohl möglich, daß jeder Anprall von außen an solchem Bollwerk zerschellte. Allein die Fühlung war nicht da. Die droben lebten ihr geistiges Leben für sich, und die im Volke desgleichen. Es waren Lücken dazwischen, offene Breschen, durch die die düsteren Wogen einfluten konnten.

Und sie fluteten ein. Die allgemeine Furcht vor einem nahen Weltenende ging mehr und mehr um auch in Nürnberg. Eine Spannung faßte die Geister, die kein gelehrtes Wissen und kein Übermut mehr löste.

Das »kleine« Glück (von 1495)

In dieser schleichenden, alles letzte Denken bannenden Stimmung geschah es, daß ein junger Nürnberger Künstler, der eben anfing Namen zu bekommen, auf seine Art ein Bekenntnis gab zur Not der Zeit: Albrecht Dürer. Zwei Jahre vor Jahrhundertschluß ließ er ein Werk hinausgehen ins Volk, eine Holzschnittfolge in Buchform, die den Titel trug: »Die heimlich Offenbarung Johannis«. Es war das erste befreiende Wort der neuen Zeit.