|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es war ein anderes Nürnberg, in das Dürer nach seiner Wanderfahrt eintrat. In einem schnelleren Zeitmaß als früher hatte man inzwischen dort gelebt, vieles war entwertet, anderes ins Licht gerückt. Auch stumpfere Augen als Dürers hätten es wahrnehmen müssen, daß vier Jahre des Fernseins hier etwas Besonderes waren.

Es ging hart auf 1500, die Geister schieden sich. Der Fanatismus der Kirche hatte sich erhitzt bis zu den Schrecken der Ketzergerichte. Innozenz VIII. ließ gegen Deutschland seine zornerfüllte Bulle los »summis desiderantes«. Das Buch vom Hexenhammer, 1439 erschienen, verwirrte die Geister vollends. Inquisitoren wie Sprenger, Krämer und Gremper machten sich an die Arbeit; den Rhein entlang loderten Scheiterhaufen empor. Es war dieselbe Zeit, da Savanorala in Italien wütete und in Flammen aufgehen hieß, was denen im Süden das Leben schön und begehrenswert machte.

Scheiterhaufen für die Kunst, das blieb dem Norden wohl erspart. Auf eine andere Art aber drohten die Mächte der Tiefe bei uns das Schöne zu vernichten: die Kunst wurde dämonisiert. Wir haben ein Werk, das wie ein Sinnbild die ganze Bewegung in eins zusammenfaßt: die Versuchung des heiligen Antonius, ein Kupferstichblatt Martin Schongauers. Wie die neun Unholde da die edle Gestalt des Heiligen von allen Seiten anfauchen, an ihr zerren und kratzen und sie mit Knütteln bedrohen, so grimmig wurde der ganzen deutschen Kunst und ihrem Willen zur Reinheit und zur Größe zugesetzt. Schongauer war der lautersten einer. Daß es auch ihn erfaßte und schon seinen künstlerischen Stil zu ändern begann (welche Unruhe und welche Kleinigkeit ließ er selbst in ein so stilles Blatt hinein wie den »Tod der Maria«!), das zeigt, welchem Verfall die ganze nordische Kunst preisgegeben war, wenn sie erst das Gruseln lernte und an Gespenster glaubte.

Doch schon war die Läuterung bereitet. Sie ging vom nämlichen Lande aus, das soviel Unheil in die Welt entsandte. Es gab ein zweifaches Rom. Jenes eine düster brütende, das die Geister niederhalten wollte und Mönche ausschwärmen ließ wie eine schwarze Rattenplage. Daneben aber war noch ein anderes Rom, ein scheinbar seit Jahrhunderten schon ausgestorbenes, das doch im Geist und in der Wahrheit noch lebendig war: das Rom der alten Welt, die alte Welt selbst. Auch das hatte geistige Kräfte zu entsenden. Sie wirkten in den großen Gedanken der Antike, die aufgezeichnet standen in den Büchern, und in ihrer großen Art, Natur zu sehen und zu fühlen, von der ein jedes überkommene Bau- und Bildwerk Zeugnis gab.

Anbetung der Könige (1504) – Florenz Uffizien

Das wühlende Rom der Unterwelt war von Anfang an erfüllt von unauslöschlichem Haß gegen die stille Reinheit der Antike. Es empfand sie als eine stumme Widerlegung der eigenen Art, mit der sie erbarmungslos aufräumen müßte. Doch nicht in offenem Kampf geschah das. Wie ein verzerrtes Christentum bei uns erst seine Heiligen umkleidete mit heldenhaften Zügen, um sie dann desto sicherer langsam zu zersetzen, so gingen im Süden dieselben Gestalten fürs erste eine Truganpassung ein mit der adeligen Marmorwelt der Alten, die sie dann so tückisch zu Fall gebracht hat. Man zertrümmerte die reinen Gestalten als böse Götzenbilder und setzte an ihre Stelle molochstarre Gebilde, die alle Sinne bannten. Noch um 1390 konnte zu Siena ein Werk des Lysipp zerschlagen werden, da man des Glaubens war, das Wohlgefallen am heidnischen Bilde habe den Zorn des Himmels erregt und einen Kampf der Stadt zum Bösen gewandt. Wie ein verpestetes Aas, das Krankheitskeime ausschwärt, schaffte man die Stücke heimlich auf Feindesgebiet.

Es war der letzte Sieg des Wahnes. Das Land wurde wach, und von großen Männern hinangeführt erlebte Italien jene Auferstehung der Kunst, die wir die Renaissance nennen. Es war ein Sieg des freien Geistes über die Mächte der Finsternis.

*

In anderen Formen als in Italien ging die Bewegung bei uns ihrer Wege. Bildhaft war das Wiedererwachen im Süden, bildhaft mußte es sein bei der vieltausend Jahre alten Gewöhnung südlicher Völker, das Religiöse gestaltlich zu empfinden. Das fehlte dem grüblerischen Norden, der zu neuem Leben erstand vorerst noch nicht im Bilde, sondern nur im Gedanken.

Der »Humanismus« setzte ein. Auch Italien kannte ihn wohl, und es kannte ihn vorher, dort aber greift er nicht tief. Als eine Art Sport wird er geübt von wenigen vornehmen Geistern, die eine Wirkung aufs Volk eher meiden als suchen. Nur ihrer selbst bedacht, sind sie trotz ihrer Gelehrtenarbeit solcher Irrungen fähig wie der seelisch wenig reinliche Poggio. Das war im ernsten Norden nicht möglich. Wohl haben auch wir einen Mann bloß geistigen Sportes und gedanklicher Gymnastik: Erasmus von Rotterdam, der Zeit seines Lebens ein Halber blieb, beschränkt in eitler Ichsucht. Immerhin, bis zur nackten Aretingesinnung durfte auch er sich nicht gehen lassen.

Alle anderen Geister nächst dem aus Rotterdam begnügen sich nicht an sich selbst. Sie suchen zu wirken, erzieherisch das Volk zu klären durch Buch und Schule. Und ob sie gleich nicht alle den Mann der Erfüllung begriffen, der dann das ganze Volk aufrüttelte, den Wittenberger Mönch: sie haben das ihre getan, das große Werk ihm vorzubereiten. Sie schrieben und dachten wohl gar in Roms verklungener Sprache und änderten ihre Namen auf Griechisch oder Lateinisch. Das hat sie nicht gehindert, mit ganzer Seele sich in die Geschichte ihrer Heimat zu versenken. Ein Wimpferling, Beatus Rhenanus, Pirkheimer, Celtes haben die Grundlage unseres geschichtlichen Wissens, unseres völkischen Bewußtseins geschaffen. Und darum empfinden wir richtig, wenn wir beim Klang des Wortes Humanismus die Stimmung fühlen »es naht schon gen den Tag«. –

Nürnberg hielt sich dem Humanismus lange fern, ja es lehnte ihn ab. Bei der steten Verbindung mit Oberitalien mochte mm ihn nur in der dort üblichen Form kennen, als eine dünkelhafte, kalt ausschließende Gelehrtensache. Das konnte der Nürnberger Geist nicht vertragen. Die Abneigung ging so weit, daß ein Nürnberger Gesetz den Trägern des Doktorhutes, gleichviel aus welcher Familie, den Beitritt zum Rat verwehrte. Der sächsische Humanist Schneevogel hatte von seinem Standpunkt aus völlig recht, wenn er Nürnberg eine Stadt der Krämer schalt. Erst gegen Ende der achtziger Jahre hatten es die gelehrten Söhne der Stadt mit vieler Mühe so weit gebracht, daß auch in Nürnberg ein humanistischer Kreis sich halten konnte. Nun allerdings ging es um so schneller vorwärts. Wenige Jahre später bereits stand Nürnberg im leitenden Gliede.

*

Der Humanismus hatte die Geister geschult, und nun konnte in Deutschland der freie Sinn einer kirchlich nicht mehr gebundenen Welt sich auswirken auch im Bilde. Wir kennen die Hemmungen, die hier wider ihn standen. Es war nicht nur die Fratze des Aberglaubens. Viel schwerer lastete die uralte Überlieferung einer gestaltenfremden, im Ornament sich ergehenden Kunst, die eben damals als gotischer Absolutismus alle Kräfte sich zu Willen machte. Wie wurde man der Schwierigkeiten Herr?

Die Bildner sind die ersten, die sich durchzuschlagen wissen. Sie leiten das Formengerinsel ihrer Statuengewänder in wenige, ruhig fließende Ströme und geben der Gestalt selbst mehr Halt, mehr Rückgrat gegen die Gotik. An vielerlei Stellen gleichzeitig kommt der neue Formwille auf, und viele Namen wären zu nennen. Der Meister der Blutenburger Schloßkirche, Michael Pacher, Erasmus Graßer, Tilman Riemenschneider, Veit Stoß. Sie alle erscheinen mittel- oder unmittelbar Italien verpflichtet; wir sind es der Wahrheit schuldig, das ohne Vorbehalt zu sagen. Auch wo ein Vereinzelter anknüpfen konnte an eine heimisch örtliche Überlieferung, da war die Überlieferung selbst doch einmal geschaffen durch eine südliche Schulung, deren kein Nordischer fürs erste entraten konnte.

Veit Stoß, so sagt man, habe der neuen Art in Nürnberg Bahn gebrochen, als er 1496 nach längerer Abwesenheit aus dem Osten zurückkam und »alsbald weitere Kreise in den Wirbelwind seiner stürmischen Genialität hineinriß« (Wölfflin). Es mag zutreffen für die Bildnerei, und am schnellen Aufstieg eines Adam Krafft oder Peter Bischer ist er gewiß nicht ohne Verdienst. Doch es war schon gearbeitet worden, ehe er kam, seine Saat fiel auf gelockerten Boden.

Wir müssen hier noch einmal zurückgreifen auf Wohlgemut und seine Tat im Formschnitt. Wenn etwas bezeichnend ist für die Kraft, mit der es die Geister herumriß, so ist es die Wandlung in Wohlgemuts Werkstatt. Vom rein Handwerklichen wurde gesprochen. Damit aber ist die Sache noch nicht abgetan. Die Umgestaltung wurde geleitet von einer antiker Form sich nähernden Behandlung des Figürlichen, die alle wertvolleren Abbildungen der »Weltchronik« in Gegensatz bringt nicht nur zur herkömmlichen Gotik, sondern in Gegensatz auch zu der spießigen Kleinlichkeit und dem lauten Naturburschentum, in denen Wohlgemut vorher befangen war. Und zu diesem Fortschritt gab der Humanismus die Anregung. Der Träger des Doktorhutes, Hartmann Schedel, war zugegen bei der Vorbereitung seiner »Weltchronik«, er hatte mitzusprechen bei der Buchausstattung und arbeitete im Einverständnis mit dem Künstler, wie dieser mit ihm. Schedel hatte in den Jahren 1463 bis 66 die Universität zu Padua besucht, sein Aufenthalt dort fiel »gerade in die Jahre, da Andrea Mantegna mit Hilfe gelehrter Freunde von der Universität seine antiquarisch-realistische Renaissance ausbildete« (Thausing). Als Sammler, der er war, hat er ohne Zweifel auch Stiche mit nach Hause gebracht, und es ist unrecht, die künstlerisch anregende Kraft des Humanismus hier irgend verkleinern zu wollen. Wie hätte auch Dürer bald nach seiner Heimkehr in ein so inniges Freundschaftsverhältnis zu den Nürnberger Humanisten kommen können, wenn sie ohne innere Beziehungen waren zur bildenden Kunst!

In dieses, dem gefürchteten Jahr entgegengehende Nürnberg mit all seinen religiösen Spannungen und seinen künstlerischen Hoffnungen kehrte Dürer nun heim. Seine große Seele nahm beides in sich auf, die bange Not der Zeit wie die Freude an der Welt trotz allem. Wie er jenes eine auf sich wirken ließ, bis es gereift war zum Offenbarungswerk, das sahen wir. Nun wollen wir auch der anderen Entwicklung folgen, die Dürer gleichzeitig pflegte und mit der er der Gotik, soweit sie seinem Willen zur Gestalt gefährlich war, ein Gegengewicht bot.

Kein deutscher Künstler der Übergangszeit, das wurde schon gesagt, ist ausgekommen ohne Italien. Dürer hatte wohl versucht, den scheinbar kürzesten Weg zu nehmen, den zu der Natur unmittelbar. Seine Aktzeichnung von 1433 und die kleine Fortuna sind Beispiele dafür. Er mochte etwas auf sie halten und von hier aus weiterzukommen hoffen. Als er indessen mit gereiften Augen wahrnahm, was sich inzwischen in Nürnberg künstlerisch begeben hatte, sah er ein, daß er damit allein nie würde erreichen können, was er an Möglichkeiten in der neuen Kunst umschlossen sah. Als sicher dürfen wir annehmen, daß die Arbeiten bei seinem alten Lehrer Wohlgemut das erste waren, in das er sich gründlicher vertiefte. Das aber mußte ihn zu Schedel und den Humanisten, und damit zu Mantegna führen. Mit der ganzen Begeisterung seiner fünfundzwanzig Jahre schloß er sich dem Italiener an. Mantegna ist neben Schongauer der Künstler, von dem er zumeist in seiner Jugend lernte.

Eine Allgemeinbemerkung darf hier eingeschaltet werden. Es ist bedauert worden, daß Dürer in jener entscheidenden Zeit einem Mantegna sich so willig hingab. Es habe sich gerächt, daß er dessen Formgrammatik auswendig lernte und sie seiner so ganz anderen Welt für eine Zeit lang gewaltsam aufzwängte. Nötig sei das nicht gewesen, und im Grunde sei das ganze Zwischenspiel Mantegna ein bloßer Zufall. Demgegenüber ist zu bemerken, daß es solche Zufälle in einem wirklich starken Künstlerleben überhaupt nicht gibt. Auf seinem zielsicheren Weg zur Gestalt hat Dürer Jahr für Jahr nur das angenommen, was ihm auch taugte. Er war blind für Dinge, die er künstlerisch noch nicht verarbeiten konnte, und von vollendeter Gleichgültigkeit gegen das, was schon unter ihm lag. Zwei Beispiele mögen genügen. Im Jahre 1486, seinem letzten Lehrjahr in des Vaters Werkstatt, schenkte der Prediger Stephan Fridolin dem Nürnberger Rat eine Sammlung antiker Münzen, die der alte Dürer auf Tuchers Geheiß zu vergolden und zu versilbern hatte. Albrecht Dürer, damals mit dem Entschluß sich tragend, ein Maler zu werden, muß die Stücke gesehen haben, er konnte durch sie in eine erste Fühlung zur Antike kommen. Aber es wurde nichts daraus, weil Dürer so weit noch nicht war. Und hätte er jedes einzelne Stück in sorglichste Arbeit genommen, so wäre aus der Berührung noch längst keine Fühlung geworden, weil der triebsichere Organismus eines wirklichen Künstlers Fremdkörper überhaupt nicht annehmen kann.

Einen anderen Beleg gibt Dürers spätere Zeit in Venedig. Die lange Liste der damals dort schaffenden Künstler wird immer wieder aufgezählt, und mit Erstaunen dabei vermerkt, wie wenig Dürer auf sie eingeht, wie er nicht einmal des Giorgione oder Tizian gedenkt. Zu staunen gibt es da eigentlich nichts. Es ist nur die Selbstverständlichkeit des Schaffens, die Dürer so und nicht anders handeln ließ. Sie müssen wir begreifen lernen, um einzusehen, daß Mantegna in der Entwicklung Dürers weder ein Zufall noch ein Unfall genannt werden kann, daß er den Weg zu ihm unter allen Umständen zur rechten Zeit gefunden hätte, und daß er dann nicht kürzer und nicht länger bei ihm aushielt, als ihm das zugemessen war.

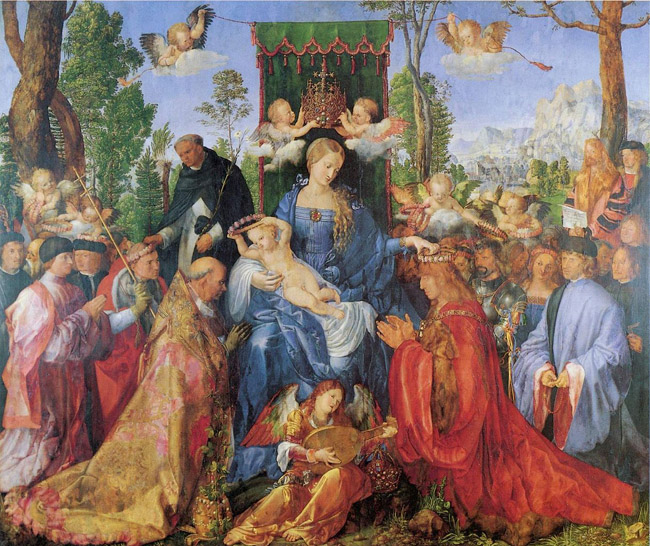

Das Rosenkranzfest (etwa 1506) – Wiener Sammlung

Nun zu Andrea Mantegna. Vor diesem zäsarischen Menschen ist einem, als habe damals noch das alte Rom bestanden, und Mantegna habe sich als ein Verbannter nach Padua und ins 15. Jahrhundert hinein nur verirrt; vertraut wohl mit der Sprache und den Sitten seiner neuen Umwelt, innerlich aber doch ganz der alten Heimat zugetan. In seinen Bildern lebt die alte Welt, die Maler vor ihm hatten Antikisches nur aufgesammelt, ihm aber keinen Odem geben können. Die Kunstgeschichte kennt Entsprechendes, wie eine frühe Kultur in einer späten Zeit wieder auflebt, nur in einem Fall noch: Menzels Heraufbeschwören des Zeitalters Friedrichs des Großen. Die Mittel, mit denen die Fühlung gewonnen wird, sind beidemal die gleichen. Das künstlerische Vermögen wird bedient von einer Forscherarbeit, die mit unermüdlichem Gelehrtenfleiß alles Erreichbare zusammenbringt. Wie dann freilich her Stoff umgesetzt wird, das geht weit hinaus über alles bloße Gelehrtentum. Mantegnas ganze Art zu sehen ist antikisch. Wie bei einem römischen Feldherrn, der nur Menschen und Menschenwerk gewohnt ist fester ins Auge zu nehmen, ist auch bei Mantegna der Blick von einer seltsamen Härte der Natur gegenüber. Das Gelände, durch das seine Gestalten hinschreiten, ist starr wie eine eben erkaltete Steinmasse. Man kann es ihr nicht glauben, daß sie die Bäume und Sträucher, die in sie eingelassen sind, aus eigener Kraft emporgetrieben habe.

In dem allen lebte ein Gefühl, das Dürer nie und nimmer etwas sagen konnte. Doch da war noch etwas anderes: Mantegnas Behandlung des nackten Körpers. Der Mensch des Altertums war wirksam in Mantegna auch hier. Das Nackte ist für ihn nicht ein Entkleidetes. Als sein Lehrer Squarcione von einer griechischen Reise her antike Büsten und Statuen in Original und Abguß mitbrachte, da waren sie für ihn noch halb Merkwürdigkeiten. Mantegna erst machte sich zu eigen, was dem Lehrer nur Besitz war. Er verstand die Sprache der nackten Leiber, das Spiel von Muskeln, die noch des Lichts gewohnt waren. Hier erst werden wir gewahr, wie nötig die Antike für die Kunst gewesen ist, wie sie geben konnte, was die Natur nicht mehr besaß. Ein alter Torso hatte allerdings mehr zu sagen als der beste lebende Akt jener Zeit. Unter den Kleidern hatten die Muskeln an Ausdrucksfähigkeit verloren, wie die unter der Erde hausenden Tiere des Augenlichts verlustig gehen. Mantegna war es gegeben, das nachzufühlen, und so brachte er jene Gebilde unmittelbarster Natur zustande, deren einige nun Dürer kennenlernen sollte.

Nur im Kupferstich konnte Dürer damals sich Mantegna nähern. Die Blätter aber enthielten alles, was für ihn von Wert war. Mantegnas Kraft, die Gestalten herauszuarbeiten, als seien sie aus Erz gegossen, kam auch im Kupferstich ohne Abzug zur Geltung. Leidenschaftlich ging Dürer hier dem Italiener nach. Drei seiner Nachzeichnungen sind erhalten: »Kampf der Meergötter«, »Bacchanal« (beide in der Wiener Albertina) und »Tod des Orpheus« (Hamburg). In denselben Zusammenhang gehört der »Frauenraub« (Paris bei Bonnat), eine Aktzeichnung nach Pollajuolo, einem Paduaner aus dem Bannkreis des Mantegna, der namentlich im Kupferstich das Studium des Nackten nach der Art feines Meisters weiterpflegte.

Die Jahreszahlen stehen fest beim »Tod des Orpheus«, 1494, und dem »Frauenraub«, 1495. Es ist wahrscheinlich, daß Dürer erheblich viel mehr nach Mantegna und den Seinen gearbeitet hat. Ebenso wahrscheinlich aber bleibt die unmittelbar nachschaffende Tätigkeit beschränkt auf die beiden Jahre 1494 und 1495. Das ist schon aus den Blättern selbst zu folgern. Schließt Dürer sich im »Kampf der Meergötter« noch eng an Mantegna an, so springt er bereits im »Tod des Orpheus« ungeduldig in allen Einzelheiten von der Vorlage ab, wird ausführlicher in der Modellierung und läßt sich namentlich im Landschaftlichen, wo er aus Eigenem frei dazugibt, nichts weiter sagen. Der Stich, dem Dürer die beiden Aktpaare des »Frauenraubes« entnahm – bezeichnenderweise nur noch Figürliches –, ist leider verlorengegangen. Aber es wird schon richtig sein, wenn Wölfflin folgert: »Im einzelnen ist er frei verfahren. Wie die modellierenden Linien der Form folgen, konnte er der Vorlage sicher nicht entnehmen, und auch der Umriß ist dürerisch knorrig geworden.«

Dürer hatte auswendig gelernt, was er fürs erste haben mußte. Im Jahre 1496 sehen wir ihn in der Zeichnung des »Frauenbades« (Bremen) wieder unmittelbar vor der Natur seine Nutzanwendung ziehen aus dem Erlernten. Auch der prächtige Holzschnitt »Männerbad«, der nicht viel später fallen kann, ist nach der Natur gearbeitet. Eins der Modelle ist uns sogar bekannt. Der bartlose Mann im Vordergrund rechts ist Michael Wohlgemut.

Mit Ausnahme des genannten Holzschnittes und eines von fremder Hand schwer mit Ölfarben und Firnis mißhandelten Wasserfarbenbildes, »Herkules im Kampf mit den stymphalischen Vögeln« (Nürnberg, Germanisches Museum), sind es ausschließlich Zeichnungen und Stiche, die uns Dürers Entwicklung in dieser Zeit erläutern. Es spielt viel Mythologisches und Allegorisches in die Blätter hinein. Bei den regen Beziehungen zum Humanistenkreis, der ihn ja überhaupt erst in diese Richtung wies, ist das nur natürlich. Leider bringt es uns den Nachteil einer schweren, ja oft kaum mehr möglichen Deutung der Einzelheiten.

Gleich das erste Blatt, gewöhnlich »Eifersucht« betitelt, ist solch ein halbes Bilderrätsel. Im Schatten einer Baumgruppe hat sich ein Satyr mit einer jungen Frau niedergelassen zum Liebesspiel. Sie haben es übel getroffen mit ihrer Ortswahl, denn eben dort bei den Bäumen hat ein anderes Paar ihnen aufgelauert. Mit tüchtigen Knütteln bewehrt dringen sie auf die beiden ein. Der kleine Amor nimmt mit seinem Vögelchen schleunigst Reißaus. Von den beiden Angreifern holt die Frau schon aus zum Schlage, der Mann weist erst, indem er auf die gefällige Schöne am Boden einkeift, seinen Wurzelstock drohend vor, ihn in den Händen wiegend. »Sieh mal her, wie gefällt dir der Prügel?« Die Überfallene, halb noch am Boden, kreischt auf und will sich das Gesicht vor Scham und Angst verdecken, während der Satyr, ganz verdutzt noch, langsam seine Waffe zur Hand nimmt, einen Pferdekinnbacken (»das natürliche Seitengewehr der Renaissancesatyre«, wie Grimm es nennt).

Welche besondere antike Liebesgeschichte hat Dürer darstellen wollen? Es gibt mehrere Deutungen; die beiden Sünder sollen Nessus und Dejanira sein, oder auch Zeus und Antiope. Ganz stimmen will keine Erklärung. Offenbar ist nur, daß die beiden Zärtlichen von zwei Seiten überfallen werden (den Schlag der Frau auffangen, wie man früher wohl annahm, kann der Stehende nicht wollen; er würde dann fester zufassen und auf die Schlagende hinsehen müssen, statt auf die Überfallene grimmig einzusprechen). Der Grund scheint verratene Liebe zu sein. Rechtmäßig zueinander gehören würden dann der Satyr und die Angreiferin, der Mann mit dem Wurzelstock und die Ungetreue. Ist der verdächtige Hahn auf dem Hermeskopfschmuck des Angreifers eine Anspielung auf Hahnrei? Der kleine Humanistenscherz würde Dürer wohl zuzutrauen sein.

Wichtiger als das Inhaltliche ist in diesem Blatt die schöne Form. Die Gestalten sind der erste künstlerische Niederschlag von Dürers damaligem italienischen Kunststudium. Am meisten hat das Orpheusblatt hergeben müssen: die Angreiferin im langen Gewand und der kleine Amor sind aus ihm (beide im Druck des Kupferstichs natürlich im gegensinnigen Spiegelbild). Dem »Kampf der Meeresgötter« wurde die Liegende entnommen, dem »Frauenraub« der Angreifer (auch sie im Gegensinn). Vergleicht man die vielen Übereinstimmungen, und wie wenig Dürer sich noch selbst zutraut, so wird man dieses Blatt als das noch unfreieste an den Anfang stellen, trotz der hohen formalen Schönheit, ja gerade ihretwegen.

Bedeutend sicherer und mehr er selbst tritt Dürer in der nächsten Arbeit auf, dem »Meerwunder«. In einer anderen Bezeichnung heißt das Blatt »Der Raub der Amymone«, aber der erste Titel ist besser, da er das halb Märchenhafte, halb Chronistische der Erzählung trifft. Was wußte Dürers Kundschaft auf der Messe schließlich von Amymone! Aber von den Mischwesen mit Menschenkörper und Fischschwanz, die das Gestade unsicher machten und schönen Frauen beim Baden nachstellten, davon hatten sie gehört. Von einer dieser schauerlichen Raubhistorien, die sich irgendwo weit hinten in der Türkei ereignet hat, weiß der Nürnberger Maler etwas zu sagen. Sie bauen dort unten, meint er, genau wie in Deutschland, die Berge hinan mit Türmen und Giebeln. Auch die Bäume am Ufer und die Koggen im Meer sehen nicht anders aus. Nur die Sitten sind eigen. So ein Türke hat mehrere Weiber. Der, den die Sache hier angeht, besitzt ihrer fünf. Er hat sie grade zum Baden an den Strand geführt, wie zur Schwemme, und ergeht sich irgendwo in der Nähe, als das Unglück eintrifft. Ein Meernix ist urplötzlich aufgetaucht, ein ganz wunderlicher Kerl, hinten mit Flossen, oben ein Hirschgeweih. Das Gesicht ist eigentlich recht onkelhaft gemütlich, und Liederlichkeiten sollte man dem gesetzten alten Herrn nicht zutrauen. Vielleicht haben ihn grade deshalb die neugierigen Frauen sich heranpürschen lassen, und er hatte Zeit, sich die schönste auszusuchen. Nun ist der Jammer groß. Der Türke stürzt ans Ufer und erhebt mit Mund und Armen ein mächtig Geschrei. Umsonst. Der Meerschreck stößt mit Vollkraft vor, daß die Wellen nur so schäumen, und niemand wird ihm die Beute mehr abjagen können.

Dürer ist hier auf halbem Wege zu Eigenem. Bis auf die Entführte hat das Blatt nichts mehr mit italienischer Kunst gemeinsam. Die freilich, an sichtbarster Stelle und in größter Ausführlichkeit, ist noch ganz italienisch. Ihre nächste Verwandte ist die Geliebte des Satyrs. Wahrscheinlich aber ist nicht sie in das Bild übertragen, sondern eine andere noch unbekannte Vorlage (der Kopf- und Stirnschmuck gibt vielleicht eine Andeutung). Es ist kein Schade, daß wir die Vorzeichnung nicht haben. Man kann das Blatt selbst als ein Sinnbild von Albrecht Dürers ganzer Kunst von damals nehmen. Aus den Schönheiten Italiens hatte er sich herausgeholt, was ihm paßte, und macht sich damit nun wieder heim in sein eigenes Reich.

Deutsche Modelle, ins Italienische nur leicht übersetzt, beherrschen seine nächsten Kupferstiche, »die Hexen« und »der Traum«. Sind die vier appetitlichen Frauenbadgestalten des ersten Kupferstiches wirklich Hexen? Es muß wohl so fein, denn die Türe ganz links führt gleich in die Hölle. Schon kommt so eine Unterweltsfratze dort um die Ecke, und wie es den vier Huldinnen ergehen mag, wenn er erst drin ist, zeigt am Boden der Schädel und das Totenbein. Warum ist das Teufelsgesindel so gar nicht abscheulich, ja so lockend gebildet? Wir haben die Antwort in der Jahreszahl oben auf dem Kürbis an der Decke: 1497. Innozenz hatte seinen Wahlruf gegeben, Sprenger feinen »Hexenhammer« herausgebracht, 1496 erschien in Nürnberg schon eine Neuauflage. Hier sagt nun auch Dürer seine Meinung zu der Sache. Vier Frauen stellt er dar, so schön als er es irgend kann. Das, meint er, sind in Wahrheit eure verlästerten »Hexen«, so sieht euer ewiges »O Gott hüte!« aus (diese Deutung der Buchstaben O G H unter der Jahreszahl hat noch am meisten für sich), mit dem ihr vor ihnen das Kreuz macht. – Die Aufgeklärten unter Dürers Zeitgenossen mögen viele und triftige Gründe gegen die Sprengergestalten vorgebracht haben. Feiner und gründlicher aber, als es hier ein reines Künstlerauge tut, hat keiner den häßlichen Wahn widerlegt.

»Der Traum« ist eins der reizvollsten Zeugnisse von Dürers still lächelndem Humor. Ein grämlicher Herr älteren Jahrgangs hat sich mit seiner Gicht in die Ofenecke verzogen und ist dort, den Kopf auf dem Kissen, die Hände in den Ärmeln, sanft eingenickt. Die behagliche Wärme des Ofens bringt ihn ins Träumen, und was er sich da vom Traumteufelchen ins Ohr blasen läßt, paßt ganz und gar nicht zu seinen Semestern. Ein Weib von himmlischer Schönheit schmiegt sich ihm näher, wie eine große zärtliche Katze. Es müßte doch wonnig sein, sie zu sich auf die Ofenbank zu nehmen. Dürer macht seinen Hans-Sachs-Witz zu diesem gelehrten Antonius, dem die Verführung in wirklich schöner Gestalt und ohne den teuflischen Hofstaat naht. Vorn links läßt er ein Amorchen auf ein paar Stelzen klettern, um einer Kugel, dem davonrollenden Glücke, nachzuhumpeln. Es ließe sich denken, daß mit dem Herrn Doktor am Ofen (vom »Traum des Doktors« spricht eine alte Bezeichnung) in seiner Bildnisgenauigkeit ein bestimmter humanistischer Freund gemeint ist, dessen Schwäche gegeißelt wird. Das aber geschieht so liebenswürdig, daß der Betroffene selbst darob kaum grollen konnte.

Nun das bedeutsamste Werk der ganzen Reihe: »Das große Glück«. In ihm ist nichts mehr italienisch nachempfunden, mit eigenen Augen sucht Dürer, nunmehr ganz formensicher, die Natur zu fassen. Durch die Lüfte, in die Wolken sich einsenkend, schwebt die Kugel des Glücks. Auf seiner Kuppe steht als geflügeltes Weib Fortuna selbst, oder auch Nemesis, wie Dürer warnend sie nennt. Beides führt sie in Händen, den Zügel für Ungeduld und Übermut, den kostbaren Kelch für den Begnadeten, dem sie entgegenlächelt. » Frena manu pateramque gerit«, den Zügel hält sie und die Schale, so lasen es Dürer die Freunde vor aus dem Polizian.

In keinem anderen Stich hat Dürer sich genauer an das von der Natur Gegebene gehalten. Als Regel hat er später einmal ausgesprochen: »Aus viel mancherlei Menschen mag durch Verstendige was Guts zusammengelesen werden durch alle Teil der Glieder; dann selten find man ein Menschen, der da alle Gliedmaß gut hat, dann ein jedlicher hat fein Mangel.« Ein geübter Künstler dürfe »nit zu einem jeglichen Bild lebendige Bilder abnehmen, dann er gießt genugsam herauß, was er lang Zeit von außen hereingesammelt hat.« Im Gegensatz zu solcher Regel schafft er beim Fortunablatt nicht aus der Erinnerung, sondern der Anschauung, nach dem »lebendigen Bild«. Nichts wird frei abgeändert; die Rechte nicht, die beim Modellstehen wahrscheinlich überhaupt nichts hielt (den Pokal könnte sie keinesfalls so fassen), und nicht die Füße, die auf einer platten Diele standen und der Kugelrundung sich nun nicht anschmiegen wollen. Es ist, als ob Dürer sich vor der Natur zu retten suchte vor einer bloßen Rache, die ihm die Eingewöhnung in die Linie Mantegnas aufzwingen konnte. Er mußte wieder einmal »von außen hereinsammeln.«

Das Fortunablatt enthält noch etwas, das den Forschern viel zu denken und zu sagen gab; das ist die Landschaft im Halbdämmer unten. Es ist (durch Händke) festgestellt worden, daß die Örtlichkeit getreu bis ins letzte das südtirolische Klausen wiedergibt. Dürer kann die Gegend im Skizzenbuch nur auf einer Reise nach Italien aufgenommen haben. Nach allem, was der Akt uns sagt, gehört der Stich in die Zeit um 1500. Italien suchte Dürer sicher auf erst Ende 1505. Ist es dann aber nicht geboten, noch eine frühere Reise anzunehmen? Sie braucht nicht gerade um 1500 zu fallen, Dürer kann schon früher dagewesen sein und seine Skizze gemacht haben. Eine frühere Reise aber als die bekannte ist, so wird gefolgert, schon nach dem Stich der Fortuna erwiesen.

Ist diese Folgerung richtig?

Der erste, der an zwei Italienfahrten Dürers glaubte, war Thausing. Ihm galt es ausgemacht, daß die erste Reise noch in der Wanderzeit (1490 bis 94) gehöre. Die gewissenhafte und deutsch gründliche Arbeit Thausings verliert nicht dadurch an Wert, daß dieser Irrtum heute als solcher anerkannt ist. Die Schongauer- und die Mantegnazeit ineinander zu verflechten, ist stilistisch wie menschlich undenkbar. Im Baseler Holzschnitt und den Straßburger Arbeiten haben wir unverrückbar feste Punkte für die Wanderjahre. Vorausgegangen ist eine längere Lehrzeit im Kupferstich, so daß für eine Italienfahrt damals schon rein äußerlich kein Spielraum bleibt. Das alles ist klar und wird von keiner Seite mehr bestritten.

Wenn aber nicht 1490 bis 94 in Frage kommt, warum nicht eine Zeit kurz nachher? Immer wieder hingewiesen wird hier von denen, die an zwei Italienfahrten glauben (sie sind ungefähr in Stimmengleichheit mit denen, die nur eine annehmen), auf eine Stelle aus den venezianischen Briefen Dürers an Pirkheimer. Es heißt da: »Unnd das Ding, das mir vor eilf Johren so wohl hat gefallen, das gefällt mir itzt nit mehr.« Der Brief ist 1505 geschrieben, elf Jahre davon ab ergäbe 1494. Damals also mußte Dürer nach seiner eigenen Aussage in Venedig gewesen sein, wenn – »das Ding« wirklich ein Kunstwerk wäre, das er nur dort sehen konnte. Was ist das, ein »Ding«? Wenige Sätze von der genannten Stelle beklagt sich Dürer »Sie machen mein Ding in Kirchen nach« und meint damit offenbar seine Stiche. Danach könnte »das Ding« doch auch Mantegnas gestochenes Werk sein, das er ja damals genau vor elf Jahren so eifrig nachbildete. Aber selbst zugegeben, daß er hier von einem Kunstwerk anderer Art spricht, einem Gemälde etwa, kann es doch immer noch ein solches sein, das bei dem ununterbrochenen und regen Handelsverkehr zwischen Nürnberg und Venedig für eine Zeit nach Nürnberg gekommen war, vielleicht durch Jakobo, und daß er es in Venedig dann wiedersah. Unmittelbar nach seiner Rückkehr 1494 führte Dürer Frau Agnes heim und tat sich als Meister auf. Und gleich danach soll er, Hausstand und Werkstatt verlassend, abermals aufgebrochen sein? Das wäre doch eine so auffallende Reise daß sie einen ganz besonders wichtigen Grund hätte haben müssen, von dem wir auch sonst etwas wüßten.

Andere Landschaftsskizzen, die angeblich in die Mitte der neunziger Jahre fallen, werden als Beleg einer damaligen Italienfahrt geltend gemacht. »Aber prüft man unbefangen die Blätter und vergleicht sie mit früheren, wie etwa dem Schloßhof der Albertina, so muß man doch den gewaltigen Unterschied zwischen beiden zugeben. Hier die noch befangene, ängstliche Art des Anfängers, dort die Meisterhand des Künstlers, der die Einzelheiten zu großen Gesichtspunkten zusammenfaßt, der sich über Luft- und Lichtperspektive im Klaren ist« (Scherer).

Dasselbe ist es mit den Studien nach Mantegna und den Seinen, die alle nach weit verbreiteten Kupferstichen gearbeitet sind, und dem verdorbenen Herkulesgemälde, bei dem, wie allseitig zugegeben wird, nicht Pollajuolos Bild des bogenschießenden Orpheus, sondern nur ein Stich danach maßgebend sein konnte. Der kleine Liebesgott im »Traum« wurde vorübergehend, um auch das zu erwähnen, für eine Nachbildung eines Engels ausgegeben auf dem Altarbild des Giovanni Bellini in der Kirche Santa Maria bei Frari in Venedig. »Wäre die Beobachtung richtig, so bewiese sie die erste venezianische Reise Dürers. Sie ist aber unrichtig; außer der ungefähr gleichen Stellung mit gehobenem Beinchen hat der Amor Dürers nichts mit Bellinis Engel gemein.«

Alles in allem bleibt nichts übrig als die geheimnisvolle Landschaft auf dem großen Fortunablatt, die ganz sicher Klausen in Südtirol darstellt. Hier aber ist der Widerspruch nicht so unlösbar, als es anfangs wohl scheint. Jaro Springer hat das befreiende Wort gefunden: »Das Blatt fällt nicht nur äußerlich in zwei Teile: in die Hauptfigur und in die untere Landschaft. Es ist auch innerlich zwischen oben und unten ein Absatz zu fühlen: die Landschaft ist spätere Arbeit. Daß das Stechen einer so großen Platte mal unterbrochen wurde, ist eine erlaubte Annahme. Aus ein paar Fällen ist bekannt, daß Dürer diesen Brauch übte.«

Überzeugende Beispiele von Arbeiten, die in zwei Zeiten ausgeführt wurden, sind zwei kleine Apostelblätter aus Dürers späterer Zeit. Der Apostel Paulus mit der Jahreszahl 1514 wurde damals nur in einem ersten Zustand herausgebracht, noch ohne Landschaft; ein Abdruck dieses Zustandes ist noch vorhanden. Die Landschaft wurde zugefügt erst 1523. – Ein zweites Beispiel ist das Philippusblatt. Es wurde 1523 begonnen und mit dieser Jahreszahl versehen. Aber erst drei Jahre später kam Dürer dazu, das Blatt fertigzustellen. Er verbesserte nun die Zahl in 1526. Die ursprüngliche Ziffer 3 ist indessen noch unter der 6 zu erkennen. – Als ein weiteres Beispiel, außerhalb des Dürerwerkes, wäre zu nennen Martin Schongauers Kupferstich »Christus am Kreuz«. Das Blatt zeigt in der oberen Hälfte eine andere, reifere Art der Ausführung als in der unterm, und die Annahme ist, daß die Anlage des Ganzen und die Ausführung des unteren Teiles um Jahre der Durcharbeitung des Restes vorausging.

So wäre denn der innere Widerspruch des Fortunablattes gelöst. Die Hauptarbeit, bis zum unteren Wolkensaum, leistete Dürer um 1500, die Landschaft darunter fügte er hinzu nach seiner Rückkehr aus Italien, etwa 1507. Was ihn nach aller Wahrscheinlichkeit bestimmte, das Blatt vorläufig liegenzulassen, das waren neue, nicht auf die sinnliche Natur unmittelbar, sondern ihre inneren Gesetze gerichteten Forschungen, zu denen Dürer angeregt wurde durch einen anderen Italiener: den Jakobo dei Barbari.

Mariä Verkündigung – Aus der kleinen Passion