|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ein Wiederfinden.

Der Trupp hatte die Bergkette längst hinter sich und befand sich auf einem weiten, unabsehbaren Gefilde, aus dessen Grün die Häuser zahlreicher Dörfer hervorblickten. Wald gab es gar nicht, aber in der Nähe der Ortschaften Fruchtbäume genug. Die Felder wurden durch nutzbare Bambushecken voneinander getrennt.

Die gut gepflegte Straße führte an der Seite des erwähnten Nebenflüßchens hin, bis sie dasselbe in östlicher Richtung verließ, um sich nach dem Gebiete des Dschangflusses zu wenden, an dessen nördlichem Quellarme Ho-tsing-ting lag.

Kurz vor Mittag wurde Rast gemacht, doch nur um die Pferde zu tränken. Dann ging es wieder weiter. Man merkte mehr und mehr, welchem Orte man sich näherte. Karren mit Kohlen oder Petroleumgefäßen begegneten den Reisenden. Einzelne Arbeiter mit geschwärzten Gesichtern kamen vorüber, und in der Luft machte sich jener nicht sehr angenehme Duft bemerkbar, welcher in der Nähe von Petroleumwerken unausbleiblich ist.

»Dat riekt goed,« sagte der Mijnheer; »dat heb ik gaarn; dat is zeer gezond voor de borst en de long – das riecht gut; das habe ich gern; das ist sehr gesund für die Brust und die Lunge.«

Er hatte sich einmal in diese Gegend verliebt, und nun gefiel ihm alles, was dieselbe bot.

»Ja,« nickte der Gottfried zustimmend. »Der Petroleumgeruch soll ein ausgezeichnetes Mittel gegen die Verzehrung sein. Wäre ich kränklich und von schwacher Leibesgestalt, so würde ich hier in China bleiben.«

»Ja, gewisselijk! Ik ben zwek, en ik blijf daarom hier.«

»Daran thun Sie sehr recht, denn bei dieser gesunden Luft braucht man weder Thee noch Wörterbuch. Sie werden sich hier sehr schnell erholen.«

Man ritt jetzt durch ein Dorf, den letzten Ort vor Ho-tsing-ting. Am Einkehrhause stieg soeben ein Reiter auf sein Pferd. Er war ein junger Mann von vielleicht dreißig Jahren und vollständig chinesisch gekleidet; doch trug er keinen Zopf.

»Holla, Monsieur van Berken, treffen wir Sie hier? Reiten Sie heim?« rief ihm Liang-ssi in deutscher Sprache zu.

Der Mann hatte sich nicht umgeblickt und also die Reiter nicht gesehen. Jetzt wendete er ihnen das Gesicht zu. Als sein Auge auf Liang-ssi und den Bettlerkönig fiel, leuchteten seine intelligenten Züge freudig auf; er lenkte sein Pferd zu ihnen hin, reichte dem ersteren die Hand, verbeugte sich vor dem letzteren und sagte, doch in chinesischer Sprache: »Das ist eine Ueberraschung! Endlich, endlich kehren Sie zurück, lieber Liang-ssi! Wir glaubten, es sei Ihnen ein Unglück begegnet, da Sie so viel länger fortblieben, als vereinbart war.«

»Da haben Sie sich auch nicht getäuscht.«

»Wirklich? Was ist geschehen?«

»Ich geriet unter die Piraten.«

»Alle Wetter! Das müssen Sie erzählen. Wie haben Sie sich wieder losgemacht?«

»Mir wäre das unmöglich gewesen. Ich habe meine Befreiung diesen fremden Herren zu verdanken, welche Herrn Stein kennen lernen wollen, vier Englishmen und ein Holländer, Mijnheer van Aardappelenbosch, welcher außerordentlich erfreut war, als er von mir erfuhr, daß er in Ihnen hier einen Herrn aus Belgien sehen werde.«

»Wie? Sie sind ein Niederländer, Mijnheer?« fragte der Ingenieur erstaunt, indem er sich der deutschen Sprache bediente, da er wußte, daß Liang-ssi derselben mächtig war.

»Ja, ik ben een Nederlander,« antwortete der Dicke. »En gij, wat zijt gij?«

»Ich bin ein Belgier, aus Louvain gebürtig.«

»Louvain, dat is Löwen! Zijt gij de machinist, de mechaniker von Mijnheer Stein?«

»Ja, ich bin der Maschinist, der Mechaniker dieses Herrn.«

»Dat is goed! Dat is zeer fraai! Spreekt gij ook hollandsch – das ist gut! Das ist sehr schön! Sprechen Sie auch holländisch?«

»Ja.«

»Zo moeten wij hollandsch spreeken!«

»Sehr gern! Aber die andern Herren würden uns nicht verstehen. Warten wir also, bis wir allein sind! Ich freue mich sehr, mich wieder einmal dieser Sprache bedienen zu können.«

»Ik ook. Wij zullen zeer goed spreeken. Hoe is dat eten in Ho-tsing-ting – ich auch. Wir werden sehr gut sprechen. Wie ist das Essen in Ho-tsing-ting?«

»Das Essen?« antwortete der Belgier, einigermaßen erstaunt über die so unvermittelte Erkundigung. »Ich kann es nur loben. Wir speisen nach chinesischer und auch nach unsrer heimatlichen Küche.«

»Dat is zeer goed van dezen oom Daniel – das ist sehr gut von diesem Onkel Daniel!«

»Sie nennen ihn Ohm, also Onkel? Sie wissen auch seinen Vornamen? Wie kommen Sie dazu, ihn Onkel zu heißen?«

»Dewijl – aangezien – – naardien – – – weil –

in Hinsicht, daß – – indem – – –« stotterte der Dicke verlegen, da er im Begriffe gestanden hatte, das zu verraten, was einstweilen noch Geheimnis bleiben sollte.

»Ich will es Ihnen sagen,« kam ihm der Methusalem in deutscher Sprache zu Hilfe. »Wir wollten eigentlich noch nicht darüber sprechen; aber Sie werden uns nicht verraten, und vielleicht bedürfen wir auch Ihrer Hilfe. Wir sind nämlich keine Engländer, sondern Deutsche.«

»Deutsche, ah! Doch nicht etwa gar – – –?«

Er musterte die studentisch Angezogenen mit unsicherem Blicke.

»Nun, was meinen Sie? Doch nicht etwa gar – –?«

»Aus der Heimat meines Herrn?«

»Ja, daher kommen wir.«

»Und ist dieser junge Herr vielleicht ein Neffe meines Herrn?«

Er deutete auf Richard.

»Ja, das ist er. Er heißt Richard Stein.«

»Welch eine Ueberraschung! Meine Herren, ich begrüße Sie auf das Herzlichste. Sie können sich denken, daß Sie hoch willkommen sein werden!«

»Das hoffen wir allerdings!«

»Ja, ich kann Ihnen versichern, daß er Sie mit offenen Armen aufnehmen wird.«

Er schüttelte ihnen die Hände und fuhr dann fort: »Aber wie ist es Ihnen möglich gewesen, in dieser Kleidung bis hierher zu kommen?«

»Warum sollte das nicht möglich sein?«

»Sie müssen ungeheures Aufsehen erregt haben. Ihre Mützen fallen ja schon in der Heimat auf, um wieviel mehr also hier!«

»Nun, man hat uns allerdings mit großer Aufmerksamkeit betrachtet. Es ist uns das zuweilen lästig geworden, Aber wirkliche Unannehmlichkeiten oder gar Schaden haben wir davon nicht gehabt.«

»Das wundert mich! Dieser Herr hat ja sogar ein Fagoti mit!«

»Ja, dat habe ich mit!« nickte der Gottfried. »Und warum sollte ich es nicht mitnehmen? Es ist mich ans Herz jewachsen, denn es stammt von einem Jevatter meines Urjroßvaters her und hat sich so nach und nach von Kind auf Kindeskind jeerbt. Es ist ein Universalstück. Wenn ich den Knauf oben abschraube und die Löcher zuhalte, wozu jrad zwölf Fingerspitzen jehören, so kann ich es als Blasrohr benutzen. Ich kann mir mit ihm jegen Räuber und sonstige Onkels verteidigen, indem ich sie anfagotte und, wenn sie nicht sofort ausreißen, ihnen dat Instrument um die Köpfe schlage. Es ist mich stets treu jewesen, hat mir nie beleidigt und jekränkt und soll mir auch fernerhin durch dat Leben begleiten, bis ik mir zu meinen Vätern versammle und ihm dann auch die Luft ausjeht.«

»Es scheint, daß Sie eine lustige Gesellschaft sind?« lachte van Berken.

»Ja, dat sind wir! Und warum sollten wir es nicht sein? Wir haben ein jutes Jewissen, und wir haben Jeld, heidenmäßig viel Jeld, dat heißt, nicht ich, sondern unser Methusalem. Und sodann –«

»Methusalem?« unterbrach ihn der Belgier erstaunt.

»Ja. Wir haben uns Ihnen noch jar nicht vorjestellt. Ich bin nämlich der Jottfried von Bouillon, welcher damals den Ungläubigen so viel zu schaffen jemacht hat.«

»Zur Zeit der Kreuzzüge?«

»Ja. Wann denn sonst! Und dieser Herr ist derjenige Methusalem, welcher schon im Alten Testamente sich eine ehrenvolle Erwähnung zujezogen hat. Zwar ist er seitdem noch älter jeworden, aber seine Jeisteskräfte scheinen nicht darunter jelitten zu haben. Er ist ein juter, lieber – – –«

»Schweig!« fiel Degenfeld ihm in die Rede. »Ich werde mich selbst vorstellen, denn aus deinem Gefasel wird niemand klug. Uebrigens sind die Chinesen uns vorangeritten, und wir müssen sie einholen. Sie wollten doch von hier auch nach Ho-tsing-ting, Herr van Berken?«

»Das war meine Absicht,« antwortete der Gefragte.

»So kommen Sie! Ich werde Sie unterwegs von allem Nötigen unterrichten.«

Der T'eu war mit seinen Leuten langsam weitergeritten, wohl um bei der Begrüßung nicht zu stören. Die andern hatten bisher beim Einkehrhause gehalten; jetzt ritten sie schnell weiter. Dabei erklärte der Methusalem dem Ingenieur die Gründe und den Verlauf der Reise bis zur gegenwärtigen Stunde. Als er geendet hatte, rief der letztere aus: »Das ist ja ein wahrer Roman, über den man ein Buch schreiben könnte! Und, nehmen Sie es mir nicht übel, Sie alle sind ganz sonderbare Menschen!«

»Pst! Das Wort ›sonderbar‹ ist bei uns verboten. Es enthält eine große Beleidigung. Sie haben es aber gut gemeint, und so will ich Sie nicht auf Schläger anrennen. Ja, ein wenig sonderbar mögen wir sein, aber doch sehr gute Kerls, denen Sie wohl den Gefallen thun werden, einstweilen zu verschweigen, wer sie sind und was sie hier wollen?«

»Natürlich! Ich werde nichts verraten. Aber nehmen Sie sich in acht, daß der Onkel nichts errät! Er ist ein halber Yankee geworden, ein Pfiffikus, welcher den Menschen schnell durchschaut.«

»Wir werden vorsichtig sein. Aber, sagen Sie, bereitet es ihm denn keine Schwierigkeiten, hier mit den Chinesen zu verkehren?«

»Früher hat es ganz bedeutende gegeben; jetzt sind sie überwunden, und zwar zumeist mit Hilfe des Bettlerkönigs, welcher einen Einfluß besitzt, von dem Sie keine Ahnung haben, obgleich Sie an sich selbst einen Beweis davon erlebten. Er hat es so weit gebracht, daß mein Herr nicht nur geduldet wird; Stein ist einer der angesehensten Männer der Provinz und darf sich der Freundschaft und des Schutzes der höchsten Mandarinen rühmen. Sein Etablissement hat eine solche Ausdehnung erreicht, daß meine Kräfte nicht mehr zureichend sind. Nächstens wird mein Bruder kommen, welcher auch Ingenieur ist und als zweiter technischer Leiter angestellt werden soll. Die Oelquellen sind eine Wohlthat für die weite Umgegend geworden. Wir beschäftigen nur arme Leute, welche uns der T'eu empfiehlt. Diese Chinesen hängen mit großer Liebe und Dankbarkeit an uns. Wir haben ihnen hübsche Arbeiterwohnungen erbaut und sind eifrig besorgt, daß alle ihre berechtigten Bedürfnisse befriedigt werden. Früher mag es sogar ein wenig gefährlich gewesen sein, unter diesen Leuten zu wohnen; aber Herr Stein hat sich ihrer Weise und ihren Anschauungen anbequemt und es nur im Notfalle merken lassen, daß er anders denkt und fühlt als sie. Später gelang es ihm, die Freundschaft des T'eu zu erlangen, und jetzt steht er sogar unter dem Schutze der Mohammedaner, welche sich empört haben und das Land unsicher machen. Er ist ein geschickter Diplomat, welcher sich selbst die widrigsten Verhältnisse nutzbar zu machen versteht.«

»Aber er ist krank?«

»Ja, aber mehr im Gemüt als körperlich. Obgleich er es nicht zugestehen will, so möchte ich doch behaupten, daß es die Sehnsucht nach der Heimat ist, welche heimlich an ihm zehrt. Er würde vielleicht nach Deutschland zurückkehren, aber sein Unternehmen hält ihn hier fest. Er betrachtet es als eine heilige Pflicht, seinen Arbeitern das zu bleiben, was er ihnen jetzt ist. Wollte er verkaufen, so würde er keinen Käufer finden. Ein Chinese würde weder das nötige Kapital noch die Intelligenz besitzen, welche der Besitzer so großartiger Anlagen haben muß.«

»O, ik heb geld!« rief da der Mijnheer.

»Sie?« fragte der Belgier.

»Ja, ik heb geld, ten eerste geld, ten tweede geld en ten derde ook weder geld – ja, ich habe Geld erstens Geld, zweitens Geld und drittens wieder Geld!«

»Das klingt ja ganz so, als ob Sie als Käufer auftreten wollten!«

»Dat wil ik ook! Ik heb veel geld! En ik heb ook opvoeding en onderwijs gehad; ik ben niet dom; ik ben een wijse mensch, een zeer wijse mensch – das will ich auch! Ich habe viel Geld! Und ich habe auch Erziehung und Unterricht gehabt; ich bin nicht dumm; ich bin ein weiser Mensch, ein sehr weiser Mensch!«

»Das glaube ich Ihnen ganz gern; aber ist das der Grund, Ho-tsing-ting zu kaufen?«

»Neen. Ik wil Ho-tsing-ting koopen, dewijl hier de lucht zoo goed en gezond is. Ik ben ziek en zwak; ik wil hier weder gezond werden, gezond en dik – nein, ich will Ho-tsing-ting kaufen, weil hier die Luft so gut und gesund ist. Ich bin krank und schwach; ich will hier wieder gesund werden, gesund und dick!«

Van Berken ließ sein Auge mit verwundertem Blicke über die Gestalt des angeblich Kranken schweifen und meinte lächelnd: »Nun, ich denke, daß Sie sich hier wieder anessen können.«

»Dat denk ik ook. Ik wil eten en drinken, dat ik zoo bik hoe een nijlpaard worde – das denke ich auch. Ich will essen und trinken, daß ich so dick wie ein Nilpferd werde!«

Der Belgier schien zu merken, wessen Geistes Kind er vor sich habe. Er warf dem Methusalem einen munteren Blick zu und hätte das Gespräch wohl gern fortgesetzt, wenn sie nicht eben jetzt den T'eu eingeholt hätten, mit welchem er ja auch zu sprechen hatte.

Dieser wollte nur aus freundschaftlichen und nicht aus geschäftlichen Gründen nach Ho-tsing-ting gehen. Er erhob dort überhaupt niemals Forderungen, da Stein weit mehr an seinen Arbeitern und überhaupt an den Armen that, als der von ihm zu erhebende Betrag ergeben hätte.

Von dem Dorfe aus, durch welches man soeben geritten war, hatte man nur noch eine Viertelstunde bis zur Grenze von Ho-tsing-ting. Die Felder hörten auf. Man sah nackte Schutthalden liegen, auf denen hölzerne Zechenhäuschen standen – die Kohlengruben. Weiterhin erhoben sich hohe, eigentümliche Gerüste, meist mit einem Schutzdache versehen. Das waren alte Bohrwerke, welche nun in Ruhe standen.

Auf einer Anhöhe stand ein stattliches Haus. Es war im chinesischen Stile erbaut, mutete aber doch die Deutschen heimlich an.

»Das ist das Wohngebäude des Herrn,« erklärte der Ingenieur. »Und da rechts und links sehen Sie die Arbeiterniederlassungen in der Ebene liegen. Sie zeichnen sich, wie Sie bemerken werden, durch große Sauberkeit aus. Sie sind so gesund und bequem, daß ein deutscher Arbeiter froh sein würde, da wohnen zu können.«

»Und wat ist dat für eine Menschenmenge da oben vor dem Wohnhause?« fragte der Gottfried. »Dat müssen ja mehrere Hundert Personen sein!«

»Ueber fünfhundert. Es sind die Arbeiter, welche ihren Lohn erhalten. Heut ist zeitig Schicht, da morgen gefeiert wird.«

»Jibt's einen jötzendienstlichen Feiertag?«

»Nein, sondern einen privaten. Es ist der Geburtstag des Herrn Stein, an welchem er nie arbeiten läßt.«

»Sein Jeburtstag! Hast du es jehört, Richard! Weißt du, wat wir ihm da bescheren? Dat allerbeste, wat er bekommen kann, nämlich dich.«

Richard war still. Er pflegte sich überhaupt am liebsten schweigend zu verhalten. Jetzt nahte der Augenblick, an welchem er den Oheim sehen sollte. Das ergriff ihn auf das tiefste. Seine Augen waren feucht, und es that ihm herzlich leid, daß er sich nicht in die Arme des Verwandten werfen konnte. Man hatte die Nahenden gesehen. Die Arbeiter oben vor dem Hause riefen laut und jubelnd, daß der T'eu komme. Viele kamen ihm entgegen, um die ersten zu sein, welche ihn begrüßten. Die andern bildeten eine Gasse, durch welche die Ankömmlinge zu dem Manne ritten, welcher an einem Tische gestanden hatte, der von Münzen ganz bedeckt war. Er kam ihnen entgegen und begrüßte den T'eu auf chinesische Weise, so wie es unter Gleichstehenden geschieht.

Stein war lang und hager, über sechzig Jahre alt. Zwar trug er keinen Zopf, aber sein langes Haar hing unter dem Hute hervor. Es war silberweiß. Sein scharf geschnittenes Gesicht zeigte tiefe Falten, die Spuren langer körperlicher und auch geistiger Anstrengung. Man sah es diesem Gesichte an, daß der Mann einen festen, selbständigen Charakter habe, und doch lag eine freundliche Milde, welche dem Beschauer wohl that, über dasselbe ausgebreitet.

Der T'eu und dessen Leute waren für ihn gewöhnliche Erscheinungen. Als sein Auge aber auf die andern fiel, zog er erstaunt die Brauen empor und rief: »Nguot! Y-jin – was sehe ich? Das sind ja Fremde!«

»Ja, Europäer!« antwortete van Berken.

»Ihre Kleidung läßt das vermuten.«

»Und ich halte es für meine Pflicht, sie Ihnen vorzustellen, denn ich bin derjenige, welcher die Herren zuerst kennen lernte und ihnen sein Leben zu verdanken hatte,« fiel Liang-ssi ein. »Sie werden das nachher ausführlich erfahren. Jetzt vor allen Dingen ihre Namen. Dieser Herr, dem es beliebt hat, die Kleidung eines chinesischen Mandarinen anzulegen, ist der Seekapitän Heimdall Turnerstick aus London, auf dessen Schiff die andern Herren eine Reise um die Welt machen. Sie sind Studenten der Universität zu – zu – zu – – –«

Seine geographischen Kenntnisse ließen ihn hier im Stiche.

»Zu Oxford,« kam ihm der Methusalem zu Hilfe.

»Ja, zu Oxford; ich hatte das schwere Wort schon wieder vergessen. Es sind die Herren – – –«

Und nun nannte er Namen, wie sie ihm gerade einfielen und von denen er wußte, daß das englische seien.

Diese Vorstellung war natürlich in chinesischer Sprache erfolgt. Der T'eu erklärte, daß diese Fremdlinge ihm große Dienste erwiesen hätten, weshalb er ihnen seine ganze besondere Freundschaft schenke. Stein erfuhr von ihm, daß die Engländer gekommen seien, seine berühmten Werke in Augenschein zu nehmen, und sich freuen würden, in ihrer Heimat konstatieren zu können, daß sich in China auch eine in vorzüglicher Weise ausgebeutete Petroleumquelle befinde.

Er bewillkommnete sie auf das herzlichste, und zwar in englischer Sprache, und lud sie ein, seine Gäste zu sein und bei ihm zu verweilen, so lange es ihnen gefalle.

Als sie nun abstiegen, bemächtigten sich die Arbeiter schnell der Pferde, um dieselben nach den Stallungen zu führen; die Gäste wurden von dem Wirte selbst nach dem Empfangssaale geleitet. Dieser, das größte im Parterre gelegene Zimmer, war ganz in chinesischer Weise eingerichtet und enthielt so viele Tische und Stühle, daß zu vermuten war, der Onkel Daniel sehe oft zahlreiche Gäste bei sich.

Er bat sie, sich einstweilen niederzulassen, bis er seine Befehle erteilt habe, und entfernte sich dann. Der T'eu und Liang-ssi gingen mit ihm, ohne daß er sie dazu aufgefordert hatte. Es war jedenfalls ihre Absicht, ihm zu erklären, daß seine jetzigen Gäste alle Rücksicht und Aufmerksamkeit verdienten.

»Dat also ist der Onkel Daniel,« sagte der Gottfried. »Wie jefällt er dich?«

Richard, an den diese Frage gerichtet war, antwortete nicht. Er wäre nicht im stände gewesen, ein Wort zu sagen, so groß war seine innere Bewegung.

»Dumme Frage!« zürnte der Methusalem.

»Ja, ich bin jetzt Herr Jones aus Oxford. Wo soll da die Jescheitheit herkommen! Einen jeistreicheren Namen konnte Liang-ssi nicht für mir finden. Uebrijens jefällt es mich hier ausnehmend jut. Nur scheint der Onkel ein sehr unvorsichtiger Mann zu sein. Er hat dat viele Jeld draußen liejen lassen, und die Chinesigen stehen dabei um den Tisch herum!«

»Es wird keiner das Geringste davon nehmen,« antwortete van Berken, welcher bei Ihnen geblieben war. »Sie haben den Herrn so lieb, daß sie einen, der ihn nur um einen Li bestehlen wollte, sofort ausstoßen würden. Es ist eben jeder Mensch gut, wenn er richtig behandelt wird.«

In kurzem kehrte der Oheim mit dem T'eu und Liang-ssi zurück. Er sagte den Deutschen in doppelt höflichem Tone, daß er erfahren habe, was Liang-ssi ihnen verdanke und wiederholte seine Bitte, möglichst lange bei ihm zu bleiben und sich ganz als zu seiner Familie gehörig zu denken.

»Eigentliche Familie habe ich nicht,« fügte er hinzu. »Meine Arbeiter bilden meine Familie, und willkommene Gäste, wie Sie sind, betrachte ich, so lange sie sich bei mir befinden, als Anverwandte von mir. Betrachten Sie sich also als Mitherren meines Hauses und verschweigen Sie keinen Wunsch, welchen ich Ihnen erfüllen kann. Jetzt werde ich Ihnen die Zimmer anweisen, welche Sie bewohnen sollen.«

Er führte sie eine Treppe höher. Dort brachte er sie zunächst in seine eigene Wohnung, welche ganz auf europäische Weise eingerichtet war. Sie bestand aus Wohn-, Schlaf- und Arbeitsstube, und es gewährte ihm augenscheinlich großes Vergnügen, als der Methusalem erklärte, daß man sich hier wie daheim im Vaterlande fühlen könne.

»Ich habe noch ein solches Zimmer,« sagte er, »für Europäer bestimmt. Es kommt zuzeiten vor, daß ich aus Kanton oder Hongkong den Besuch eines solchen erhalte, oder daß ein Mandarin, welcher sich vorübergehend bei mir befindet, das Verlangen hegt, einmal auf europäische Weise zu wohnen. Solche Herren erhalten die betreffende Stube, welche Sie bewohnen werden, Herr Williams.«

So war nämlich der Student von Liang-ssi genannt worden. Er erhielt ein allerliebstes Gaststübchen, in welchem sich allerdings auch ein Mandarin wohl fühlen konnte. Neben ihm kam Richard mit dem Gottfried und neben diesen Turnerstick mit dem Mijnheer zu wohnen. Der Methusalem sprach sehr gut englisch und hatte es Richard daheim gelehrt. Beide konnten als Engländer gelten. Anders war es mit dem Gottfried, der zwar ein Hundert Worte leidlich radebrechte, aber doch keins hören lassen durfte, weil der Onkel es sonst sofort bemerkt hätte, daß er unmöglich ein Herr Jones aus Oxford sein könne.

Nun entschuldigte sich der Hausherr, daß er sich für einige Zeit entfernen müsse, da er sich mit den Arbeitern zu beschäftigen habe. Er werde ihnen aber Herrn van Berken senden, der ihnen Gesellschaft leisten möge.

Kurze Zeit später wurde ihnen Erfrischung gebracht, und dann kam der Belgier, um ihnen zu melden, daß er ihnen zur Bedienung und als Führer kommandiert sei, falls sie Lust hätten das Etablissement in Augenschein zu nehmen.

»Ja, ik wil het olie zien; ik ga met – ja, ich will das Oel sehen, ich gehe mit,« sagte der Dicke.

Die andern stimmten bei. Nach dem langen Sitzen im Sattel war ein Spaziergang ganz angenehm, und so begannen sie denn ihren Rundgang durch die weit ausgedehnten Einrichtungen des Etablissements.

Keiner von ihnen hatte bisher gesehen, in welcher Weise das Petroleum gewonnen und zubereitet wird. Van Berken führte sie überall hin und erklärte ihnen alles. Es war genau, als ob sie sich an einem großen Petroleumorte Amerikas befänden, und sie vermochten sehr bald, sich ein Bild von der Bedeutung zu machen, welche Onkel Daniel für diese Gegend und auch die ganze Provinz hatte.

Am befriedigtsten zeigte sich der Mijnheer. Er war ganz entzückt über das großartige Werk. Er lauschte mit größter Aufmerksamkeit, als van Berken herrechnete, was dasselbe dem Besitzer einbringe. Er betrachtete alles mit doppelter Aufmerksamkeit, sprach mit sich allein, scheinbar das kunterbunteste Zeug, war von manchen Stellen gar nicht wegzubringen und erklärte endlich in entschlossenem Tone: »Ho-tsing-ting is goed, is zeer goed. Jk word het olie koopen – Ho-tsing-ting ist gut, ist sehr gut. Ich werde das Oel kaufen!«

»Das ist doch Ihr Ernst nicht!« meinte der Ingenieur.

»Niet? Zegt gij eenmal, um broeder spreekt ook nederlandsch?«

»Ja.«

»En hij komt in waarheid naar Ho-tsing-ting?«

»Gewiß. Er wird schon in nächster Woche in Kanton eintreffen, wo ich ihn abholen werde.«

»Zoo blijs ik hier en koop al het olie. Ik heb vervolgens twee menschen hier, met welken ik nederlandsch spreken kan – so bleibe ich hier und kaufe das ganze Oel. Ich habe nachher zwei Menschen hier, mit welchen ich niederländisch reden kann.«

»So würden Sie uns als Ingenieure behalten?«

»Ja, ob mijne eer, derwijl ik niets weet van den olie – ja, auf meine Ehre, weil ich von dem Oele nichts verstehe.«

»Nun, Sie könnten sich auch ganz auf uns verlassen.«

Er sagte das, indem er aus Höflichkeit auf den Gedanken des Dicken einging, glaubte aber nicht, daß es demselben wirklich Ernst damit sei. Dann führte er sie in seine Privatwohnung, welche aus dem Parterre eines netten Häuschens bestand, dessen hübsches Obergeschoß auch schon für seinen Bruder eingerichtet war.

Es waren einige Stunden vergangen, ehe sie wieder nach dem Hauptgebäude zurückkehrten. Der Abend dämmerte bereits stark, und durch die Fenster, welche hier aus Glas bestanden, strahlte das Licht der Lampen. Vor dem Hause war es still und ruhig, aber unten in den Arbeiterwohnungen und vor denselben schien ein reges Leben zu herrschen. Das hatte seinen guten Grund und auch einen ebenso guten Zweck.

Liang-ssi hatte einigen der Werkmeister erzählt, daß er den fremden Mandarinen sein Leben zu verdanken habe. Er war eine sehr beliebte Persönlichkeit. Darum hatten diese Werkmeister die Kunde schnell weiter verbreitet, und nun war die ganze, große Arbeiterkolonie mit gewissen Vorbereitungen beschäftigt, welche darauf hinzielten, den Fremdlingen zu zeigen, daß man sie ehre.

So etwas kann in China unmöglich ohne Feuerwerk geschehen. Der Chinese ist ein geborener Pyrotechniker. Alles, alles muß er befeuerwerken, und die Regierung legt ihm dabei nicht das geringste Hindernis in den Weg. Während es in den andern Staaten aus wohlbegründeter Ursache der obrigkeitlichen Genehmigung bedarf, ein Feuerwerk abzubrennen, sieht man in China täglich alt und jung sich damit belustigen, ohne daß jemand etwas dagegen hat. Man tritt aus seiner Hausthür und wird von brennenden Fröschen umhüpft. Man biegt um eine Ecke, und eine funkensprühende Schlange züngelt einem entgegen. Man erblickt zur Zeit des Neumonds ganz erstaunt den Vollmond am Himmel und bemerkt erst nach einigen Minuten, daß es ein künstlicher, täuschend nachgemachter ist. Bevor die Straßenthore zugesperrt werden, sieht man überall Feuerwerkskörper hüpfen, springen, schießen, fliegen und schwirren, und das in ganz engen Gassen, deren Häuser aus dem ausgedorrtesten Holzwerke bestehen. Wollte die Regierung ein Verbot dagegen erlassen, so wäre mit fast mathematischer Gewißheit eine allgemeine Empörung zu erwarten.

Es verstand sich ganz von selbst, daß auch die Arbeiter von Ho-tsing-ting solche Feuerwerker waren. Sie rüsteten sich, nach eingebrochener Dunkelheit zur Ehren der fremden Gäste ihre Künste sehen zu lassen.

Der Methusalem hatte sich noch nicht lange in seinem Zimmer befunden, so erschien der Onkel in eigener Person, um ihn zur Tafel zu holen. Seine Kameraden wurden ebenso benachrichtigt und folgten nach dem großen, auch im Erdgeschoß liegenden Speisesaale. Die Wände desselben waren ganz chinesisch; aber die beiden langen Tafeln welche in der Mitte standen, hatten die doppelte Höhe chinesischer Tische und waren ganz auf europäische Art und Weise gedeckt. Es gab Messer, Gabeln und Löffel, aber keine Speisestäbchen. Zwischen dem feinen chinesischen Porzellangeschirr standen gold- und silberhalsige Weinflaschen, bei deren Anblick der Dicke den Gottfried am Arme zupfte, indem er ihm zuraunte: »Ziet gij deze fleschen? Dat is wijn – sehen Sie diese Flaschen? Das ist Wein!«

»Und ob! Ich glaube, dat es sojar Schamplanscher ist. Na, ich werde mir da nicht werfen lassen!«

»Ik ook niet, waarachtig niet – ich auch nicht, wahrhaftig nicht!«

An der einen Seite stand ein Pianino. Van Berken erklärte dem Methusalem, daß er es von Onkel Daniel als Weihnachtsgeschenk erhalten habe, doch unter der Bedingung, daß es hier stehen müsse. Der Onkel war großer Musikfreund, konnte aber nicht spielen. Es bereitete ihm die größte Freude, wenn der Ingenieur die Saiten erklingen ließ.

Der T'eu war mit seinen Leuten schon da. Sie saßen bereits an der Tafel, an welcher der Methusalem den Ehrenplatz bekam.

Die Gerichte waren meist auf europäische Weise zubereitet. In dieser Beziehung befragt, erklärte der Onkel, daß er sich einen französischen Koch aus Hongkong habe kommen lassen.

Die Erzeugnisse dieses Künstlers erhielten von keinem so feurigen Beifall wie von dem Mijnheer. Bei jedem neuen Gange wurde sein rotes Gesicht um einen Ton dunkler. Er fand nicht Worte genug, all die bekannten und unbekannten Gerichte nach Gebühr zu loben, und als gar der erste Champagnerpfropfen gegen die Decke flog, da hätte er am liebsten alle Welt vor Seligkeit umarmen mögen. Da er nicht als Engländer, sondern als Holländer vorgestellt worden war, so konnte er sich getrost seiner Muttersprache bedienen, was zur Folge hatte, daß der Onkel ihm zuweilen einige Worte in deutscher Sprache zuwarf. Dieser letztere stand, als man sich endlich beim Nachtische befand, auf, trat an das Instrument, öffnete es und bat seinen Ingenieur, ein Stück vorzutragen. Dieser kam der Aufforderung gern nach. Er spielte einen leichten Tanz, das beste was er konnte, und doch erregte er das Staunen aller anwesenden Chinesen.

Draußen vor den Fenstern, welche wegen der im Zimmer herrschenden Hitze geöffnet worden waren, versammelten sich die Feuerwerkslustigen. Sie wagten kaum zu atmen. Als aber dann der Methusalem sich unaufgefordert an das Instrument setzte und die Finger kühn über die Tasten fliegen ließ, da war die Bewunderung doppelt groß. Er war ein sehr guter Pianist und ließ hier hören, daß er etwas gelernt hatte. Als sein letzter Ton verklungen war, erbrausten draußen die Zurufe der Hörer, dann aber begann ein Krachen und Zischen, ein Schwirren und Schmettern, daß man sich die Ohren hätte zuhalten mögen. Das Feuerwerk begann.

Die Gäste traten vor das Haus. Was sie sahen, übertraf die Erwartungen, welche sie geglaubt hatten, hegen zu dürfen, da sie keine gelernten oder vielmehr studierten Feuerwerker vor sich hatten.

Die Chinesen begannen mit ganz gewöhnlichen Dingen, mit Fröschen, Kanonenschlägen, Feuerrädern und Leuchtkugeln. Dann gingen sie zu schwierigeren Sachen über. Die Kugeln bildeten Worte und Bilder. Eine große Leuchtkugel stieg empor, ihr nach eine zweite. Beide platzten. Aus der ersten schoß eine lange, feurige Schlange, aus der andern ein glühender Drache, welcher ihr in immer engeren Spirallinien folgte, bis beider Köpfe auch platzten, um hundert und aber hundert kleine Schlangen und Drachen erscheinen zu lassen. Eine kugelrunde Papierlaterne, in welcher ein Lichtchen zu brennen schien, stieg langsam empor. Hoch oben stand sie still, aus ihr stiegen ein Mond, der sie langsam umkreiste, dann Sterne, welche sich in weiteren Kreisen um sie bewegten. Sie bekam Zacken und Strahlen und entwickelte sich zur hellleuchtenden Sonne, bei deren Glanze man die feinste Druckschrift hätte lesen können.

So wie die Arbeiter vorher das Klavierspiel des Methusalem bewundert hatten, so staunte er jetzt ihre pyrotechnischen Leistungen an, welche erst nach Verlauf einer vollen Stunde endeten.

Die Zuschauer kehrten in das Zimmer zurück, wo der Onkel abermals die Pfropfen springen ließ. Degenfeld wurde ersucht, nochmal zu spielen. Er gab Richard einen Wink, und dieser setzte sich an das Instrument. Er war sehr musikalisch veranlagt und konnte sich hören lassen, da er einen ausgezeichneten Musiklehrer hatte. Während er spielte, raunte der Gottfried Turnerstick zu: »Wo alle lieben, soll da Jottfried janz alleine hassen? Ich werde auch wat zum besten jeden.«

»Sie?« lächelte der Kapitän. »Doch nicht etwa auf Ihrer Oboe?«

»Auf wat den sonst? Etwa auf dem Wurstkessel? Ich habe doch kein andres Instrument!«

»Na, das würde eine schöne Geschichte werden.«

»So! Sie trauen mich nichts zu?«

»Nein.«

»Haben Sie mir schon mal jehört?«

»Leider ja!«

»Ja, wenn ich nur so zum Spaße hineinjesiebt habe. Aberst heut sollen Sie mir zum erstenmal richtig hören und dann werde ich Ihnen den Mund zuschieben, denn Sie werden ihn vor Erstaunen ohne diese Hilfe nicht wieder zubringen. Passen Sie auf!«

Er ging heimlich fort, um sein Fagott zu holen und kehrte gerade zurück, als Richard geendet hatte. Er trat zu ihm und fragte leise: »Wollen wir mal, Junge?«

»Ja,« nickte der Gefragte. »Aber ja nichts Dummes!«

»Nein, sondern ›Benn die Schwalben heimwärts ziehn‹, weißt's schon! Fang mal an!«

Der Methusalem erhob sich, als er sah, was vorgehen sollte, von seinem Platze. Gottfried sah es und gab ihm einen beruhigenden Wink. Da setzte der Student sich wieder nieder, denn nun wußte er, daß der Wichsier keine Dummheit machen werde. Gottfried ließ sich nur ganz selten mit einem ernsten Stücke hören, wenn er es aber that, so mußte man ihn bewundern. Er war in seiner Art ein Virtuos auf dem Instrumente, welchem scheinbar kein richtiger Ton zu entlocken war. Der beste Fagotter hatte auf Gottfrieds Fagott nicht die leichteste Melodie fertig gebracht; dieser letztere aber kannte alle guten und schlechten Eigenschaften seines Instruments. Er allein wußte, wo die herrlichsten Töne in demselben zu suchen und wie sie herauszubringen seien. Er hatte sein Fagott studiert wie ein Reiter sein häßliches Pferd, welches keinem gehorcht, aber zum trefflichsten Rosse wird, sobald sein Herr sich in den Sattel geschwungen hat.

Richard hatte oft mit ihm gespielt. Er kannte alle seine Lieblingsstücke, zu deren besten das genannte gehörte. Er begann die Einleitung; dann fiel Gottfried ein. Er blies die Melodie des bekannten, innigen, aber anspruchslosen Liedes in einfacher Weise bis zu Ende. Dann ließ er eine leichte Variation folgen; es kam eine schwierigere, und dann perlten die Töne in Sechzehntel- und Zweiunddreißigstelnoten so zart und lieblich, so rein und eigenartig voll hervor, daß selbst der anspruchsvollste Kenner hätte zugeben müssen, daß er weder diesem Gottfried noch seiner alten Fagottoboe so etwas zugetraut habe. Es war wirklich eine außerordentliche Leistung, und zwar auf einem Instrumente, welchem man die Bedeutung eines Soloinstruments sonst abzusprechen pflegt.

Die Zuhörer saßen lautlos da. Der Onkel Daniel fühlte sich tief ergriffen. Eine echt deutsche Melodie, in dieser Weise vorgetragen, mußte auf ihn, der sich so nach seiner Heimat sehnte, einen mehr als gewöhnlichen Eindruck machen. Er mußte sich Mühe geben, nicht zu weinen, und rief, als der Gottfried geendet hatte, und sein Fagott neben das Pianino lehnte: »Herrlich, herrlich! Ich danke Ihnen außerordentlich, Herr Jones! Das ist eine deutsche Melodie. Sie können auch solche spielen?«

Er hatte englisch gesprochen.

» Yes,« antwortete der Gottfried.

»Und die haben Sie in England gelernt?«

»Spielt und fingt man denn dort auch deutsche Lieder?«

» Yes«.

»Bitte, würden Sie noch eins blasen?«

Dieses » Yes« war das einzige englische Wort, von welchem er genau wußte, daß er es richtig ausspreche. Der Methusalem befreite ihn aus seiner Verlegenheit, indem er Richard bat, einige deutsche Lieder zu spielen.

Der Gymnasiast folgte dieser Aufforderung, hütete sich aber sehr, diese Lieder zu singen. Der Onkel durfte ja noch nicht wissen, daß seine Gäste des Deutschen mächtig seien.

Dennoch machten die Melodien auf den Hauswirt den Eindruck, daß er ganz schwermütig wurde. Er bemerkte, daß er dadurch die vorherige heitere Stimmung seiner Gäste schädige und entschuldigte sich: »Ich bitte um Verzeihung! Der Deutsche bleibt eben ein Melancholikus, wohin er nur kommen mag. Ich liebe mein Vaterland und bin doch durch die Verhältnisse abgehalten, es jemals wiederzusehen. Das stimmt mich, so oft ich daran denke, trübe. Lassen Sie also lieber nun etwas recht Munteres, Lustiges hören.«

»Ja,« stimmte der Methusalem bei, »Mister Jones, blasen Sie doch einmal das famose Dings, welches, glaube ich, ›Auf dem Bauernhofe‹ überschrieben ist!«

Gottfried verstand das Englische weit besser, als er es sprach. Er wußte, was der Blaurote meinte.

» Yes,« sagte er, indem er wieder zu seinem Instrument griff.

Und leise flüsterte er Richard zu: »Mach deine Sache jut und falle mich nicht so oft aus die Taktmäßigkeit wie jewöhnlich! Wenn dat Ding jut jespielt wird, sollst du sehen, wie sich diese Chinesigen vor Lachen die Bäuche halten. Also los!«

Richard spielte die sehr ernste, ja würdig gehaltene Einleitung. Dann setzte der Gottfried sein Fagott an, im nächsten Augenblicke wieder ab – ein Hahn hatte gekräht. Das hatte so täuschend geklungen, daß die Chinesen in alle Ecken schauten, um den Hahn zu sehen, und auch der Dicke sagte: »Een Haan! Ik zie hem niet – ein Hahn! Ich sehe ihn nicht!«

Gottfried hatte das Mundstück wieder zwischen den Lippen – eine ganze Schar von Gänsen schnatterte; Enten quakten und Tauben girrten. Nun erst sahen und hörten die mit der Kunst des Wichsiers Unbekannten, daß diese Stimmen aus seinem Instrumente kamen. Ein Ochse brummte, ein Pferd wieherte; dann meckerten einige Ziegen. Das war so vortrefflich nachgeahmt, daß die Hörer meinten, die Tiere vor sich zu sehen. Eine Katze pfauchte, und ein Hund knurrte darauf. Die Katze miaute laut, und der Hund kläffte hinterdrein. Die Katze schrie förmlich auf, und der Hund bellte und heulte aus Leibeskräften. Das gab einen ganz entsetzlichen Lärm, welcher aber so genau nach dem Takte ging, daß jeder Ton mit der Begleitung harmonierte. Diese Stimmen und andre wiederholten sich in der verschiedensten Weise und Reihenfolge, bis sie endlich so rasch hintereinander und scheinbar durcheinander erschallten, daß die Zuhörer sich wirklich die Ohren zuhielten und aus Leibeskräften lachten.

»So,« sagte Gottfried, indem er sein Instrument hinlehnte, »dat hast du jut jemacht, Richard. Du bist nicht ein einziges Mal aus das Konzept jekommen, und ich denke, dat wir Ehre einjelegt haben. Nun komm! Wir sind keine Freunde von diejenigte Arbeitsteilung, dat wir nur blasen, wenn die übrigen trinken.«

Durch dieses letzte Musikstück war die muntere Laune neu angeregt worden und sie hielt vor, bis niemand, selbst der Dicke nicht, mehr trinken wollte. Der T'eu wünschte, schlafen zu gehen, und so wurde die Tafel aufgehoben.

»Ik eet und drink ook niets meer,« sagte der Dicke; »maar slapen kan ik ook nook niet. Ik moet met gij spreken, Mijnheer Stein – ich esse und trinke auch nichts mehr; aber schlafen kann ich auch noch nicht. Ich muß mit Ihnen sprechen, Herr Stein.«

»Worüber?« fragte der Onkel.

»Dat word ik gij zeggen. Gaan wij in uw vertrek – das werde ich Ihnen sagen. Gehen wir in Ihr Zimmer!«

»Gern, wenn Sie es wünschen. Doch bitte, hier zu warten, bis ich die andern Herren begleitet habe!«

Da fiel dem Dicken ein, daß ja gesungen werden solle. Er hatte versprochen, mitzusingen. Darum meinte er jetzt: »Ik kan het ook morgen zeggen. Ik wil met slapen gaan – ich kann es auch morgen sagen. Ich will mit schlafen gehen.«

So schloß er sich also den andern an, welche der Onkel in ihre Zimmer brachte. Mit dem Methusalem in der Stube desselben angekommen, bemerkte der Wirt: »Das war ein höchst genußreicher Abend, für welchen ich Ihnen nicht genug Dank sagen kann. Solche Stunden habe ich hier noch nicht erlebt.«

»Haben Sie wirklich ganz darauf verzichtet, die Heimat wieder zu sehen?«

»Ja. Einen Käufer finde ich nicht. Und soll ich meine Schöpfung und meine Arbeiter verlassen?«

»Besitzen Sie nicht Verwandte, welche Sie zu sich rufen können? Die Anwesenheit derselben würde Ihnen doch wenigstens einigermaßen die Heimat ersetzen.«

»Gewiß. Ich habe Verwandte und hegte auch schon denselben Gedanken wie Sie. Ich habe geschrieben.«

»Und werden sie kommen?«

»Das weiß ich nicht, da ich keine Antwort erhalten habe. Vielleicht sind sie verschollen.«

»Nun, in Deutschland ist das doch nicht so leicht.«

»Warum nicht? Ich hatte einen Bruder, welcher Lehrer war. Er ist wohl tot. Seine Witwe hat mit den Kindern nicht von der armen Pension zu leben vermocht. Nun sind sie auseinander gegangen, eins dahin und das andre dorthin, und keins ist mehr aufzufinden. Ich werde dafür bestraft, daß ich ihnen so lange Jahre keine Nachricht von mir zugehen ließ.«

»Nun, man darf die Hoffnung nie ganz aufgeben.«

»Das wohl; aber ich werde morgen, oder vielmehr heut, denn es ist schon nach Mitternacht, und um ein Uhr bin ich geboren, sechsundsechzig Jahre. Da hat man nicht mehr viel Zeit zum Hoffen und Warten übrig. Ihre Gegenwart macht mir den Geburtstag diesmal zum wirklichen Freudentag. Wir werden ihn feiern, denn ich habe Zeit dazu. Meine Leute arbeiten nicht, und ich werde Essen und Trinken unter sie verteilen lassen. Schlafen Sie jetzt wohl und ein frohes Wiedersehen nach dem Erwachen!«

Er ging.

»Noch vor dem Erwachen, ja, noch vor dem Einschlafen,« lachte der Methusalem leise hinter ihm her.

Er wartete noch eine Viertelstunde, bis im Hause alles ruhig war; dann wollte er zu Richard und Gottfried gehen. Aber da wurde seine Thür leise geöffnet; der letztere steckte den Kopf herein und fragte: »Sie warten auf uns? Dürfen wir eintreten, jeehrter Freund und Ständchenjenosse?«

»Ja, komm herein! Wo sind denn die andern?«

»Sie folgen mich hinterdrein. Da sehen Sie dat janze Corps der Rache.«

Er schob Richard, Turnerstick und den Dicken herein. Draußen aber standen noch Liang-ssi, dessen Bruder, van Berken und auch der Bettlerkönig.

»Gut!« meinte Degenfeld. »So sind wir nun alle beisammen. Ist der Herr in seiner Schlafstube?«

»Ja. Liang-ssi hat eine Leiter an dat Fenster jelegt und den Spion jemacht. Soeben hat sich der Onkel zur Ruhe jelegt, die wir ihm aber nicht lassen werden.«

»So kommt! Aber leise!«

»Ik ook?« fragte der Mijnheer.

»Ja. Wir müssen alle beisammen sein.«

»Und ik zal ook met zingen?«

»Nein. Sie schweigen.«

»Waarom?«

»Weil Sie nicht singen können.«

»O, ik kan zingen, ik kan zeer goed zingen!«

»Das ist möglich. Da wir aber noch keinen Beweis davon haben und es uns auch an der Zeit fehlt, uns diesen Beweis geben zu lassen, so ersuche ich Sie, nicht mitzusingen. Bitte, kommen Sie jetzt!«

Die vorher auf dem Korridor brennende Lampe war ausgelöscht worden. Die Herren hatten aber ihre Lichter mitgebracht; also gab es Beleuchtung genug. Sie schlichen sich bis zur Thür, hinter welcher das Wohnzimmer des Onkels lag. Degenfeld klinkte leise; sie ging auf. Die drei, der Methusalem, Gottfried und Richard, traten ein. Links von ihnen führte die Thür in das Schlafkabinet des Onkels. Sie war nur angelehnt; der Schein der Lichter fiel durch die Spalte hinaus. Er sah es und fragte auf Chinesisch: »Wer ist da draußen?«

Anstatt der Antwort erklang der Bierbaß des Methusalem: »Was ist des Deutschen Vaterland?« Gottfried und Richard fielen kräftig ein. Aber schon nach den ersten zehn oder zwölf Takten lauschten sie selbst erstaunt auf. Sie sangen nicht allein. Zu ihren drei Stimmen hatte sich ein wundervoller Tenor gesellt, ein Tenor, so glockenhell, so rund und trotz aller Zartheit so mächtig, daß sie sich umdrehten.

Da stand hinter ihnen der Dicke und sang mit ihnen:

»Ist's wo am Rhein die Rebe blüht?

Ist's wo am Bett die Möwe zieht?«

Ja, er konnte singen, der Mijnheer, und wie! Er hatte eine Stimme, und was für eine! Der Methusalem nickte ihm aufmunternd zu, und so ließ er diese Stimme nun nicht mehr schüchtern, sondern in ihrer vollen Stärke erschallen. Das gab einen prachtvollen Zusammenklang.

Als das Lied zu Ende war, stand der Onkel unter der Thür. Sein Gesicht war ein einziges großes Fragezeichen. Seine faltigen Wangen hatten sich gerötet, und seine Augen leuchteten vor Erregung. Mit fast zitternder Stimme rief er: »Sie singen dieses prächtige Lied! Sie singen deutsch! Sie verstehen also auch deutsch! Warum haben Sie mir das nicht früher gesagt?«

»Um Ihnen zu überraschen,« antwortete der Gottfried voreilig. »Wir bringen Ihnen dieses Ständchen zum Jeburtstage und dazu die Erfüllung Ihres Lieblingswunsches. Sehen Sie sich diesen wohljeratenen Jüngling an, diesen – – – o weh! Hat ihm schon! Da ist es mit meine schöne Rede aus!«

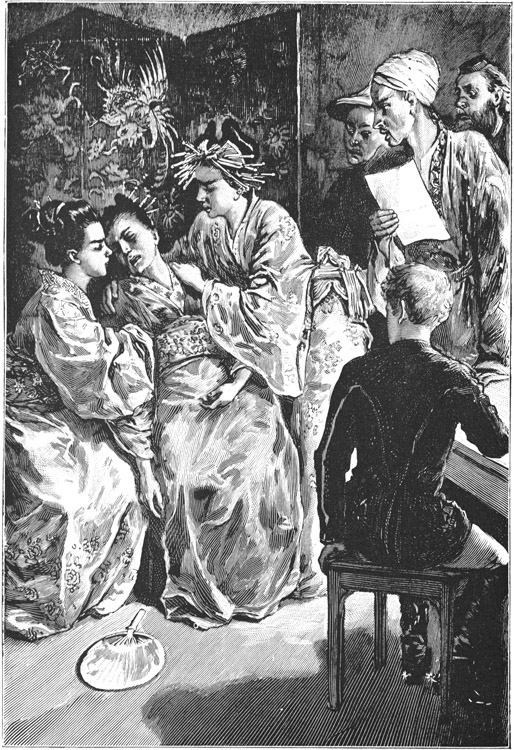

Richard hatte sich nicht länger halten können. Noch während der Gottfried sprach, war er mit den Worten: »Onkel, lieber Onkel, ich bin dein Neffe!« auf Stein zugeeilt und hatte seine Arme um ihn geschlungen. Der Onkel stand starr vor freudigem Schreck. Die Arme hingen ihm schlaff herab.

»Mein Neffe – – du – du bist mein Neffe?« stammelte er.

»Hinaus!« flüsterte Degenfeld den andern zu. indem er sie zurückdrängte. »Hier sind wir von jetzt an überflüssig.«

Er schob die Thür hinter sich zu. Drin erklangen die Stimmen des Oheims und des Neffen, schluchzend und jubelnd zugleich. Auf dem Korridor sagte der Gottfried: »Wohin jehen wir einstweilen?«

»Einstweilen?« antwortete der Blaurote. »Von einem Einstweilen ist natürlich keine Rede. Wir gehen schlafen.«

»Dat wäre höchst incoulant!«

»Warum?«

»Weil der Onkel uns bald suchen wird, um uns zu danken.«

»Du willst einen Dank haben für deinen zweiten Bänkelsängertenor? Schäme dich!«

»Na, so war's nicht jemeint. Aberst er wird noch mit uns reden wollen. Wir werden ihm erzählen sollen!«

»Dazu ist morgen besser Zeit als jetzt. Uebrigens kann und wird Richard ihm alles erzählen. Lassen wir die beiden allein!«

Er ging nach seiner Schlafstube und legte sich nieder. Die andern mußten wohl oder übel seinem Beispiele folgen. Noch war er nicht eingeschlafen, so klopfte man an seine Thür. Auf seine Frage antwortete Richards Stimme: »Onkel Methusalem, du sollst zu Onkel Daniel kommen.«

»Wozu?«

»Wir wollen hinunter in den Speisesaal, du sollst erzählen.«

»Wo sind die andern?«

»Die soll ich auch mitbringen, bin aber erst zu dir gegangen.«

»So laß sie liegen, und entschuldige auch mich. Ihr habt ein Recht, ungestört zu sein, und du kannst ja auch erzählen. Morgen ist ein langer Tag, ein Geburtstag, den wir feiern sollen. Da muß ich ausgeschlafen haben. Gute Nacht!«

Mit diesem Bescheide mußte Richard sich entfernen. Der Methusalem aber schlief mit dem Bewußtsein ein, seine Aufgabe mit der jetzigen Stunde ganz und voll gelöst zu haben.

Am Morgen wurde er durch ein abermaliges Klopfen geweckt. Er sah an die Uhr. Die Sonne schien schon hell, aber es war erst Sieben.

»Wer klopft denn?« fragte er ärgerlich.

»Ich,« antwortete der Gottfried.

»Warum?«

»Erheben Sie sich aus die Eiderjänse! Es ist höchst wahrscheinlich ein Malheur passiert, wenn es nicht bloß eine Dummheit ist, die er bejangen hat.«

»Wer?«

»Der Mijnheer.«

»Was ist's mit ihm?«

»Dat ist's eben, wat wir nicht wissen. Er ist verschwunden.«

»Unsinn!«

»Möglich, dat es nur ein Unsinn ist! Aberst er ist wirklich fort.«

»Wann denn?«

»Dat weiß nicht mal Buddha.«

»Warte, ich komme!«

Er kleidete sich schnell an und trat hinaus. Da stand der Gottfried mit Richard und Turnerstick.

»Endlich!« meinte der erstere. »Sollte man es denken, dat so ein Dicker solche dumme Streiche machen könnte!«

»Er hat doch mit dem Kapitän in einem Zimmer geschlafen, denke ich. Dem muß er doch etwas gesagt haben!«

»Ist ihm nicht eingefallen,« antwortete Turnerstick. »Er schnarchte wie ein Walroß, so daß ich stundenlang nicht einschlafen konnte. Endlich fand ich ein wenig Ruhe. Als ich dann erwachte, war er fort.«

»Er wird spazieren gegangen sein.«

»Der? So ein Langschläfer? Das ist ihm nicht eingefallen!«

»Wo sind denn seine Sachen?«

»Die hat er mit, die Gewehre, den Ranzen, den Schirm, kurz, alles! Und das ist es eben, was mich so besorgt macht.«

»Pah! Wie können Sie denken, daß der Mijnheer uns durchgeht. Von seinen Sachen trennt er sich überhaupt nie. Daß er sie mitgenommen hat, ist kein Beweis dafür, daß er hat verschwinden wollen.«

»Aber daß er vor uns aufgestanden ist!«

»Das ist freilich höchst ungewöhnlich von ihm. Ist Onkel Daniel schon auf?«

Jedenfalls,« antwortete Richard. »Wir haben bis Tagesanbruch in seiner Stube gesessen. Dann schickte er mich schlafen. Er selbst, sagte er, werde aber wohl nicht schlafen können.«

»Wollen fragen und suchen.«

Sie erkundigten sich bei der Dienerschaft nach dem Dicken. Niemand hatte ihn gesehen. Nun verließen sie das Haus, um nach ihm zu suchen. Das war aber sehr überflüssig, denn kaum hatten sie die Thür hinter sich, so sahen sie ihn kommen, den Schirm geöffnet, die beiden Flinten und den über dieselben gehängten Tornister auf dem Rücken. Neben ihm schritt Onkel Daniel, mit welchem er sich in einem sehr eifrigen Gespräch zu befinden schien. Als beide die Wartenden erblickten, kamen sie schnelleren Schrittes herbei. Onkel Daniel rief schon von weitem: »Guten Morgen, Herr Degenfeld! Guten Morgen, meine Herren! Schon munter? Das freut mich, denn um so eher kann ich Ihnen da sagen, was ich heute früh nicht sagen konnte, weil Sie sich mir entzogen, nämlich, wie außerordentlich Dank ich Ihnen schulde. Wer hätte das denken und ahnen können! Wer – –«

»Bitte!« unterbrach ihn der Methusalem. »Es gibt wirklich keinen Grund zu so besonderer Dankbarkeit. Wir haben Ihnen den Neffen gebracht und genießen dafür Ihre Gastfreundschaft. Wir sind quitt!«

»Das ist nicht wahr. Das kann ich nicht zugeben. Ihre Anwesenheit hat meinem Leben eine ganz neue, glückliche Richtung gegeben, besonders seit ich jetzt mit diesem Herrn gesprochen habe.«

»Mit Herrn van Aardappelenbosch? Ja, den suchen wir eben. Sagen Sie uns doch einmal, was Sie heute gemacht haben, Mijnheer!« –

»Heden – heut?« fragte der Dicke.

»Ja, heute früh.«

»Daar ben ik opgestaan – da bin ich aufgestanden.«

»Schön! Und dann?«

»Daar ben ik voortgegaan – da bin ich fortgegangen.«

»So! Warum?«

»Waarom? Dewijl ik al het olie koopen mit – warum? Weil ich das ganze Oel kaufen will.«

»Darum sind Sie so zeitig aufgestanden?«

»Ja, darum,« erklärte der Onkel Daniel. »Mijnheer van Aardappelenbosch hat vielleicht sonst die Eigenschaft, gut und lange zu schlafen, heute aber hat ihm ein sehr lebhafter Wunsch, welchen er hegt, keine Ruhe gelassen. Ich konnte vor Freude nicht schlafen. Als es hell war, wollte ich einen Spaziergang unternehmen und traf auf der Treppe den Mijnheer, dem ich sehr willkommen war, denn nun fand er Gelegenheit, mir das zu sagen, was er mir vorher nicht sagen konnte, weil er gern mitsingen wollte.«

»Wohl, daß er das ganze Oel kaufen will?«

»Ja, das ganze Oel!«

»Al het olie, al het huis en al het land – das ganze Oel, das ganze Haus und das ganze Land!« nickte der Dicke sehr ernsthaft.

»Aber das ist doch nicht Ihr wirklicher, ernster Wille, Mijnheer?« fragte Degenfeld.

»Ik wil het, en ik maak het – ich will es und ich mache es!«

»Ich habe es bisher für Scherz gehalten!«

»O nein, es ist sein völliger Ernst,« sagte der Onkel. »Ich habe ihm sogar schon den Preis genannt. Er will Rücksprache mit dem Ingenieur nehmen und sich in den Büchern orientieren.«

»Das nenne ich Entschlossenheit! Sie sind ein kühner Mann, Mijnheer!«

»Ja, ik ben tapper. Jk ben zwak en ziek, en ik wil dik en gezond worden. De lucht is hier zeer goeb – ja, ich bin tapfer. Ich bin schwach und siech, und ich will dick und gesund werden. Die Luft ist hier sehr gut.«

»Nun, mir kann das sehr recht sein,« meinte Stein. »Ich habe es für unmöglich gehalten, einen Käufer zu finden. Jetzt, da sich Mijnheer van Aarbappelenbosch bereit erklärt, das Etablissement käuflich zu übernehmen, wird mir das Herz leicht. Meine Arbeiter bekommen einen guten Herrn, und ich kann in die Heimat zurückkehren. Werden wir einig, so sorge ich, soviel es mir möglich ist, dafür, daß er dieselben Erleichterungen findet, welche ich gefunden habe. Ich werde ihn dem Schutz des T'eu empfehlen, und von den Hoei-hoei bin ich überzeugt, daß sie meinem Nachfolger dasselbe Wohlwollen schenken wie mir. Wegen der Sprache braucht es ihm nicht bange zu sein, da der Ingenieur ja die seinige spricht, und so viel Chinesisch, wie man braucht, um sich den Arbeitern verständlich zu machen, ist bald gelernt. Doch, solche Arrangements lassen sich nicht an einem Tage und auch nicht in einer Woche treffen. Wir haben ja Zeit und je länger Sie bei mir bleiben, desto lieber ist es mir. Jetzt wollen wir zum Frühstück, und dann sollen Sie mir von Ihrer Heimat und Ihrer Reise erzählen!«

Sie kehrten in das Haus zurück. Der Dicke ging langsam hinterdrein und sagte für sich: »En ik maak het dook. Jk koop al het olie en al het Ho-tsing-ting – und ich mache es doch. Ich kaufe das ganze Oel und das ganze Ho-tsing-ting!«

Dabei blieb er, heute und auch die kommenden Tage. Er ließ dem Onkel Daniel keine Ruhe. Dieser mußte ihn in seine Bücher einweihen und ihm alles zeigen und erklären. Der Dicke besichtigte und prüfte jeden Gegenstand und entwickelte dabei eine Beweglichkeit und Ausdauer, welche zu bewundern war. Bald erfreute er sich einer großen Beliebtheit bei den Arbeitern. Er konnte zwar nicht mit ihnen sprechen, aber er kannte den chinesischen Gruß, und sein Tsching-tsching klang einem jeden, der ihm begegnete, schon von weitem entgegen. Dabei nickte er so freundlich mit dem Kopfe und lächelte jeden so herzlich an, daß sie geradezu gezwungen waren, ihn lieb zu gewinnen.

Als drei Wochen vergangen waren, wurde der Kauf abgeschlossen. Das gab wieder einen festlichen Tag für die bisherigen Gäste, für die Mandarinen, welche den Kaufkontrakt abzufassen und zu unterzeichnen hatten, und für die Arbeiter. Der Mijnheer hatte alles gekauft, wie es stand und lag, so daß dem Onkel das Fortziehen leicht gemacht wurde. Er brauchte nicht viele und große Kisten zu füllen.

Es versteht sich ganz von selbst, daß Richard indessen an seine Mutter geschrieben hatte. Auch der Methusalem hatte an Ye-kin-li geschrieben und ihm gemeldet, daß es ihm gelungen sei, sein Kong-Kheou zu lösen. Ebenso hatten Liang-ssi und Jin-tsian an ihn geschrieben. Onkel Daniel sandte diese Briefe durch einen sicheren Expressen nach Kanton zu seinem Geschäftsfreunde, welcher sie mit nächstem Schiffe abgehen lassen sollte.

Es läßt sich denken, daß ein Mann wie Stein nur mit Wehmut von seiner Schöpfung Abschied nimmt. Doch wurde ihm derselbe durch den Gedanken erleichtert, daß er der geliebten Heimat entgegen ging.

Auch die Deutschen schieden nur schwer von Ho-tsing-ting. Der Dicke war ihnen sehr lieb geworden, und als sie von ihm gingen, war es in der festen Ueberzeugung, daß sie ihn im Leben niemals wiedersehen würden. Doch Gott führt die Seinen wunderbar.

Sie hatten zunächst die Sorge gehegt, daß er nicht der Mann sei, ein solches Etablissement mitten in China ohne Schaden weiter zu leiten. Aber bald überzeugten sie sich, daß er bei all seiner Güte und scheinbaren Unbeholfenheit ein sehr tüchtiger und energischer Geschäftsmann sei. Seine Befangenheit erstreckte sich nur auf private Verhältnisse. Als Kaufmann suchte er seinen Meister. Das beruhigte sie in Beziehung auf seine Zukunft.

Er weinte helle Zähren, als sie nun auf der Pferden vor seinem Hause hielten und Abschied von ihm nahmen.

»Ik kaan niet met rijden; ik moet hier blijven,« sagte er. »Ik kaan mij niet helpen, ik moet snuiven en snuiten. Reizt met God, mijne lieven, goeden vrienden, en denkt somtijds aan uwen zwaken Aardappelenbosch – ich kann nicht mitreiten; ich muß hier bleiben. Ich kann mir nicht helfen, ich muß schnauben und schneuzen. Reist mit Gott, meine lieben, guten Freunde, und denkt manchmal an euren schwachen Aarbappelenbosch!«

Er hatte sie ein Stück zu Pferde begleiten wollen, was aber von ihnen zurückgewiesen worden war. Das hätte nur die Wehmut verlängert und den Abschied erschwert.

In dem Dorfe, in welchem die Frau und die Töchter Ye-kin-lis wohnten, gab es abermals Abschied zu nehmen. Der Hoei-hoei, welchem sie so viel zu verdanken gehabt hatten, war von ihnen aufgefordert worden, mit nach Deutschland zu gehen, hatte sich aber nicht dazu entschließen können. Nun mußten sie von ihm scheiden.

»Wäre ich reich oder wenigstens wohlhabend, so würde ich ihn belohnen,« sagte Liang-sii.

»Womit?«

»Mit einer Summe, die es ihm ermöglicht, seine Lage zu verbessern und sich von den Aufrührern loszusagen.«

»Wie hoch würde diese Summe sein?«

»0, hätte ich das Geld, so würde ich ihm hunderttausend Li geben!«

Diese Summe klingt ungeheuer, beträgt aber nach deutschem Gelde nur 641 Mark. Der Methusalem griff in eine geheime Tasche seines Rockes, zog einen Beutel hervor und entnahm demselben eine Anzahl englischer Goldstücke. Diese gab er dem Chinesen, indem er sagte: »Das ist etwas mehr als hunderttausend Li. Geben Sie es ihm!«

Liang-sii machte ein Gesicht, als ob er eine Unmöglichkeit habe möglich werden sehen.

»Herr,« rief er aus, »das ist ja eine ganz entsetzliche Summe!«

»Für den Hoei-hoei wird sie hinreichend sein.«

»Und die wollen Sie ihm schenken?«

»Nein.«

»Aber Sie sagten doch, daß er sie erhalten solle!«

»Von Ihnen, aber nicht von mir. Ich leihe sie Ihnen.«

»Aber wissen Sie denn, daß ich sie Ihnen jemals wiedergeben kann?«

»Ja.«

»Wohl weil mein Vater ein gutes Geschäft in Deutschland besitzt?«

»Nicht allein deshalb. Hunderttausend Li sind in Deutschland nicht viel. Dort schlachtet zum Beispiel mancher Fleischer einen Ochsen, welcher so viel kostet, und es gibt Pferde, welche mehr als eine Million Li kosten. Ihr Vater würde mir das Geld also zurückerstatten können. Aber Sie haben doch auch hier in China Geld.«

»Wir? Hier?«

»Ja. Sie wissen es nicht, und ich habe bisher nicht davon gesprochen. Ihr Vater ist hier sehr reich gewesen.«

»Das war er. Aber man hat ihm bei der Verhaftung alles abgenommen.«

»Nein. Er hatte sein Geld sehr klug beiseite gebracht, und als er entflohen war, vergrub er es.«

»Ist das wahr? Hat er es Ihnen gesagt? Wissen Sie, wo es liegt?«

»Ja.«

Die Brüder, denn Jin-tsian stand auch dabei, waren Feuer und Flamme geworden. Bei dem Chinesen hat kein Wort so guten Klang wie die eine Silbe »Geld«.

»Aber ob es nicht indessen ein andrer, ein Fremder gefunden hat!« rief Liang-ssi.

»Es liegt noch da.«

»Wissen Sie das so genau?«

»Ich könnte es beschwören!«

»O Himmel, o Welt, o Erde! Und das sagen Sie so ruhig! Müssen Sie da nicht vor Freude springen?«

»Nein. Es ist recht gut, wenn man Geld besitzt; aber es gibt noch höhere Güter. Man kann reich sein an Ehre und Ruhm, an Zufriedenheit, an Glück, an Gesundheit, ja an noch viel höherem. Ich habe den Ort aufgesucht und mich überzeugt, daß das Geld sich noch da befindet.«

»Wann?«

»Auf unsrer Herreise.«

»Wo?«

»Oben in den Bergen, als wir in dem Sië-kia einkehrten und ich von den Hoei-hoei überfallen wurde.«

»Und davon haben Sie uns nichts gesagt!«

»Ich hatte meinen guten Grund dazu. Erstens hätte Ihnen die Kunde, daß Sie einen Schatz da liegen haben, die Ruhe geraubt, und zweitens gehört das Geld nicht Ihnen, sondern Ihrem Vater. Nicht für Sie, sondern für ihn habe ich es aus dem Verstecke zu holen, und nur ihm allein werde ich es aushändigen. Aber Sie sehen, daß ich Ihnen ohne Gefahr die hunderttausend Li leihen kann.«

»Wenn es so ist, dann nehme ich sie an, um sie dem Hoei-hoei zu geben. Er wird dadurch sein Glück machen!«

Die Freude des Mannes, als er die Goldstücke empfing, war allerdings geradezu unbeschreiblich. Er tanzte in der Stube hin und her, machte die tollsten Kapriolen und küßte allen, die er erreichen konnte, die Hände und die Kleidersäume. Diese Gabe milderte in hohem Grade die Wehmut, mit welcher er die Frauen scheiden sah, die er einst als flüchtige Bettlerinnen bei sich aufgenommen hatte.

Man hatte die Nacht wieder im hiesigen Einkehrhause zugebracht, denn der T'eu hatte gebeten, ihn hier zu erwarten, da er die Reisenden begleiten und sicher nach Kanton bringen wollte. Er kam des Nachts mit mehreren Berittenen, und am Morgen brach man auf, die Männer zu Pferde, während sich die Damen dreier Sänften bedienten. Ihr Gepäck war schon mit demjenigen des Onkel Daniel vorher nach Kanton geschickt worden.

Ganz selbstverständlich erregten die Fremden auch jetzt überall dasselbe Aufsehen, dessen Ursache sie herwärts gewesen waren. Sie zogen es vor, nicht in Ortschaften, sondern in alleinstehenden Ruhehäusern einzukehren.

Als sie dasjenige erreichten, von welchem aus der Methusalem mit Gottfried und Richard das alte Marabu untersucht hatte, war der Abend nahe, so daß sie hier bleiben mußten. Degenfeld unterrichtete die Gefährten alle, daß jetzt der Augenblick, an welchem der Schatz gehoben werden solle, nahe sei. Er führte sie in die Schlucht und an das Häuschen. Jeder kroch einzeln hinein, um zu erraten, wo man suchen müsse. Sie klopften auf den Boden und an die Wände, um eine hohle Stelle zu finden – vergebens. Dann hob der Methusalem die Steine aus und zog die beiden Säcke hervor. Die Brüder stürzten sich auf dieselben, um sie zu öffnen. Degenfeld ließ es geschehen, bemerkte ihnen aber: »Diese Barren gehören Ihrem Vater. Sie sollen sie sehen und zählen, um mir später zu bezeugen, daß kein Stück abhanden gekommen sei. Dann aber nehme ich sie ausschließlich in meine Verwahrung. Ich habe zu diesem Zwecke ein Packpferd mit Sattel und Decken mitgenommen.«

Die Barren wurden gleich an Ort und Stelle gezählt; dann band Degenfeld die Säcke zu und ließ sie in das Einkehrhaus tragen. Von diesem Augenblicke an war es mit der Nachtruhe der Brüder aus. Sie hatten Angst vor Räubern, die es gar nicht gab, und hüteten mit Argusaugen die Stelle, an welcher der Methusalem neben den Säcken schlief.

Die Reise wurde ganz auf derselben Straße, auf welcher man hergekommen war, fortgesetzt. Man gelangte am Morgen über die gefährliche Brücke und am Abend nach Schin-Hoa, doch ritt man dieses Mal durch die Stadt, um jenseits derselben im ersten Sië-kia zu übernachten.

Dadurch wurde ein kleiner Vorsprung gewonnen, welcher es ermöglichte, schon am nächsten Nachmittage Schao-tscheu zu erreichen, wo die Reisenden auf dem Herwege die militärische Begleitung erhalten hatten.

Der Methusalem ritt bei dem Mandarin vor und wurde von demselben noch viel ehrerbietiger als vorher empfangen, eine Folge davon, daß sich der Bettlerkönig in Person bei ihm befand. Da es galt, hier ein flußabgehendes Schiff zu bekommen, so mußten sie daselbst über Nacht bleiben. Der T'eu fand auch wirklich eine Dschunke, deren Führer solchen Respekt vor ihm hatte, daß er sich bereit erklärte, sein Fahrzeug bis zum Morgen klar zu machen.

Der Methusalem stellte dem Mandarin die Pferde und alle Utensilien, welche die Soldaten im Stich gelassen hatten, zurück. Zu bezahlen hatte er nichts dafür. Als er nach dem Oberlieutenant fragte, erhielt er eine ausweichende Antwort, und da ihm die Bestrafung des mutlosen Menschen nichts nutzen konnte, so zog er es vor, diesen Gegenstand nicht wieder zu berühren.

Am Morgen wurden die Reisenden mit ihrem Gepäck und großem Pomp nach dem Flusse gebracht, wo die Dschunke für sie bereit lag. Da sie dieselbe vor Kanton nicht verlassen wollten, so hatten sie sich reichlich mit Proviant versehen.

Der Ho-tschang des Fahrzeuges ließ sich bewegen, auch während der Nacht zu fahren. Dadurch, und weil es nun stromabwärts ging, wurde eine sehr schnelle Rückreise ermöglicht.

Es war eines frühen Morgens, als man Kanton erreichte. Eigentlich durften sich die Fremden hier nicht sehen lassen. Ganz dasselbe war mit Jin-tsian der Fall, da er aus dem Amte entflohen war. Aber der letztere wünschte zu wissen, ob man irgend welche Maßregeln zu seiner Ergreifung angeordnet habe, und der Methusalem wollte den Tong-tschi und den Ho-po-so benachrichtigen lassen, daß er seine Reise batik ihrer Unterstützung glücklich beendet habe. Der T'eu übernahm es, die Wünsche beider zu erfüllen.

Bereits nach zwei Stunden kehrte er mit dem Ho-po-so zurück und meldete, daß von einer Verfolgung Jin-tsians nicht die Rede gewesen sei, und der Ho-po-so bat, Kanton schleunigst zu verlassen, wozu er eine besondere Dschunke zur Verfügung stellen wolle. Er habe den betreffenden Befehl bereits erteilt.

Es dauerte auch gar nicht lange, so kam ein Schnellsegler herangerudert und legte sich Bord an Bord mit der Dschunke aus Schao-tscheu. Auf diese Weise konnte die Umquartierung vor sich gehen, ohne daß die Aufmerksamkeit der auf den nahe liegenden Schiffen befindlichen Chinesen mehr als gewöhnlich erregt wurde.

Nun galt es, Abschied von dem Bettlerkönig und dem Ho-po-so zu nehmen. Man hatte dem letzteren viel und dem ersteren noch weit mehr zu verdanken. Der Ho-po-so machte, nachdem er dem Führer der Dschunke seine Befehle erteilt hatte, die Sache mit einigen Verbeugungen ab. Er war, obgleich er diesen Fremden das Leben verdankte, doch herzlich froh, sie nun auf der Heimreise zu wissen. Degenfeld wollte dem Bettlerkönig den T'eu-kuan zurückgeben, doch bat derselbe, den Paß als ein Andenken an ihn zu behalten. Dann reichte er allen die Hände, versprach, seinen Schwiegersohn und den Tong-tschi zu grüßen und vor allen Dingen sich des Mijnheer anzunehmen, und verabschiedete sich dann mit einer Herzlichkeit, aus welcher zu ersehen war, daß er die Fremdlinge aufrichtig liebgewonnen hatte.

Kurze Zeit später zog die Mannschaft die beiden Segel auf, und die Dschunke setzte sich nach Whampoa zu in Bewegung, um durch die Bocca Tigris nach Hongkong zu gehen, dessen Hafen man beim Grauen des nächsten Morgens erreichte.

Dort wurde die Dschunke, nachdem das Gepäck aus derselben an Bord von Turnersticks Klipperschiff geschafft worden war, abgelohnt; die Reisenden selbst aber begaben sich nach dem Hotel, in welchem sie den braven Mijnheer kennen gelernt hatten. Der Wirt lächelte vergnügt, als er sie, den Neufundländer voran, sich durch das Menschengewühl Bahn brechen und auf sein Haus zusteuern sah. Turnerstick zog es dieses Mal vor, zu gehen. Er hatte nicht Lust, wieder »Sänfte zu laufen«. Die Damen jedoch wurden per Palankin nach dem Hotel gebracht.

Infolge des ungeahnt schnellen und glücklichen Verlaufs des Unternehmens schlug der Gottfried vor: »Es jiebt zwar hier kein Faß; aberst ich möchte mich nicht nachreden lassen, dat ich diesem China wie ein durstiger Pudel den Rücken jewandt habe; darum ist es meine höchst maßjebliche Vorder- und Seitenansicht, dat wir einige Flaschen des heimatlichen Jerstensaftes ausstechen. Wer thut mit?«

»Ich!« antwortete der Methusalem, und die andern hatten nichts dagegen.

Als dieses löbliche Vorhaben ausgeführt war, begab sich Turnerstick nach seinem Schiffe, um nachzusehen, ob der Steuermann seinen Instruktionen nachgekommen sei. Bei seiner baldigen Rückkehr meldete er, daß die Ladung gelöscht und neue Fracht an Bord genommen sei und man schon am nächsten Tage unter Segel gehen könne.

Die Reise hätte per Dampfer schneller und wohl auch bequemer zurückgelegt werden können; aber der gute Turnerstick hatte so lange gebeten, bis es ihm versprochen worden war, daß man sich auch auf der Rückfahrt seines Schiffes bedienen werde. Er wollte, und sollte es zu seinem größten Schaden sein, die Freunde bis in ihre Heimatsstadt begleiten, um dort Ye-kin-li und Richards Mutter kennen zu lernen und – was er aber kaum sich selbst eingestand – auch seinen Anteil an dem Ruhme zu haben, der die Heimkehrenden dort erwartete.

An Bord des Klippers sollte ein ausführlicher Bericht über das Erlebte verfaßt und mit dem ersten vorüberlaufenden Dampfer vorangeschickt werden.

Turnerstick schlief die Nacht schon an Bord. Die andern blieben im Hotel. Als sie sich am Morgen auf dem Klipper einfanden, hatte er seine chinesische Mandarinenkleidung ab- und den Südkarolinafrack samt Halstuch mit Schmetterlingsschleife wieder angelegt. Seine eigene Kabine war während der Nacht ganz allerliebst für die Damen eingerichtet worden, und ebenso hatte er sehr ausgiebig dafür gesorgt, daß die männlichen Passagiere gute Plätze fanden.

Seine Kommandostimme erscholl munter über das Deck. Die Anker wurden angezogen und die Segel gehißt. Getrieben von der Ebbe und einer guten Prise glitt der schlanke Klipper aus dem Hafen.

Die Passagiere standen alle an Deck, die Blicke nach dem Lande gerichtet, von welchem als sicher anzunehmen war, daß sie es nicht wiedersehen würden. Als es verschwinden wollte, nahm Turnerstick den Klemmer ab und sagte, indem er sich mit der Hand über die Augen fuhr: »Sonderbare Erde, und noch sonderbarere Menschen darauf! Können nicht einmal ihre Muttersprache richtig sprechen; haben nicht den mindesten Begriff von einer richtigen chinesischen Endung! Und doch thut es mir leid, daß ich Abschied nehmen muß. Vielleicht nur deshalb, weil wir den Dicken zurücklassen mußten.«

»Dat wird es sein!« stimmte der Gottfried bei. »Wäre meine Oboe mich nicht jar so lieb, so hätte ich sie ihm als Andenken an seinen Jottfried zurückjelassen. Auch mich thut dat Scheiden weh; aberst es beseligt mir doch dabei der Jedanke, dat wir unser Kong-Kheou erfüllt haben. Darum weg mit die traurigen Jefühle! Habe ich dat China mit einem Tsching-tsching bejrüßt, so verabschiede ich mir jetzt von ihm mit einem Tsching-lao, wat so viel heißt als: Adje, du Land der jeschlitzten Augen; du thust mich herzlich leid, denn dich jeht soeben dein schönster Jottfried für immer verloren!«