|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Um zehn Uhr abends verließ Gabriele Frau Loisy. Umsonst hatte sie sich erboten, bei ihr zu bleiben; der Vorschlag war abgelehnt worden. Frau Loisy war gerührt und sprach das auch aus. Sie liebte Gabriele und rechnete auf sie später für die Zukunft, sobald sie einen Entschluß gefaßt haben würde. Für den Augenblick wußte sie noch nicht, was sie tun sollte; ihr armer Kopf war zu erschüttert, um einen Plan zu entwerfen. In aufrichtiger Rührung schloß Frau Loisy sie in die Arme und sagte:

Gehen Sie, mein Kind!

Mein Kind! So darf ich Sie also meine Mutter nennen? Wollen Sie mich zur Tochter haben?

Die Witwe erwiderte ihre Umarmung und geleitete sie dann zur Tür, wo Thomas das junge Mädchen erwartete, um sie nach Hause zu begleiten.

Frau Loisy blieb bis zu seiner Rückkehr an der Tür des Eßzimmers stehen.

Als er zurückkam, rief sie ihn. Er blieb mit der Mütze in der Hand vor ihr stehen.

Thomas, sagte seine Herrin zu ihm, ich bin sehr müde. Es ist möglich, daß ich lange schlafe. Jeanette soll morgen um acht Uhr in mein Zimmer treten, aber nicht früher.

Er nickte mit dem Kopfe.

Dann blieb er noch da, als wenn er etwas sagen wollte.

Gute Nacht, Thomas, gute Nacht.

Frau Loisy trat wieder ein, sie ging durch das Eßzimmer, dann trat sie in ihr Zimmer und schloß die Tür.

Dort blieb sie einen Augenblick unbeweglich stehen und betrachtete dieses leere, düstere Zimmer, in welchem jetzt nur noch ein Schmerz wachte, den sie nicht zu trösten vermochte. Sie ging langsam, mit kleinen Schritten im Zimmer hin und her, betrachtete eins der Möbel nach dem anderen und nahm die kleinen Gegenstände und Nippessachen in die Hand, die Loisy geliebt hatte. Diese Gegenstände, die noch gestern von der Gegenwart eines Freundes belebt schienen, waren mit ihm gestorben, auch sie hatte die Leichenstarre befallen. Sie waren ebenso tot wie sie, denn auch sie wußte, daß ihr Leben beendet war.

Sie spitzte sorgsam das Ohr und lauschte den Geräuschen, die eins nach dem andern erstarken.

Dann holte sie aus einer Schublade ihrer Kommode kleine Wäsche, Leinen- und Seidenstücke hervor, hob einen Stuhl auf und schob ihn ans Fenster. Sie stieg hinauf und befestigte Stoffstücke an den Hacken. Dann stieg sie hinunter und holte sich ein Werkzeug.

Sie nahm ein kleines Elfenbeinmesser, das sie einst zusammen in einem Seehafen gekauft, in jener glücklichen Zeit, als sie noch Sommerreisen unternahmen. Als sie mit dem Fenster fertig war, ging sie zur Tür, dann zum Kamin, den sie ebenfalls mit einem dichten Stoffe belegte, so daß alle Ausgänge fest geschlossen waren.

Als sie diese Arbeit vollbracht, öffnete sie einen Schrank und entnahm demselben eine kleine Pfanne, die sie sich während des Begräbnisses aus dem Bratofen geholt. Sie warf Brennstoff darauf, dürres Holz und Kohlen. Dann zündete das Ganze ruhig, ohne sich zu beeilen, an, und warf, als die Flamme hochschlug, schnell noch eine Schicht Kohlen darüber.

Plötzlich machte sie eine Bewegung, als hätte sie etwas vergessen, an das sie sich jetzt erinnerte. An diesem Morgen hatte sie einige Zeilen geschrieben, ihren letzten Willen, die letzte Laune einer Sterbenden. Wozu? Sie legte auf nichts und auf niemand mehr Wert. Sie wollte verschwinden. Da Loisy von der Erde geschieden war, wollte auch sie scheiden, sie dachte nicht einmal daran, ob sie ihn im Jenseits wiederfinden würde. Sie las das Papier noch einmal, zuckte bei jeder unnützen Sentimentalität die ihr entschlüpft war, die Achseln, zerriß das Schreiben und warf die einzelnen Stücke in die brennende Flamme.

Dann ging sie an einem Spiegel vorüber und blickte hinein. Die grauweißen Haare lagen dicht an den Schläfen, und das Kleid umschloß sie wie ein Panzer.

Sie trat an das Bett, streckte sich darauf aus, kreuzte die Arme über der Brust und wartete. – – – – –

Morgen werden Sie mit mir reisen, hatte der Pfarrer zu Abel gesagt, und als er ihm die ganze Gefahr auseinandergesetzt, hatte Abel begriffen, daß diese Worte einen Befehl bedeuteten.

Der Priester hatte ihm keine Vorwürfe gemacht, um nicht unnützen Widerstand bei ihm zu wecken. Er hatte ruhig, nüchtern, ohne Phrasen zu ihm gesprochen, aber so deutlich, daß Abel zugeben mußte, daß alles bekannt und eine Lüge nicht mehr möglich war.

Sie willigen also ein? hatte ihn der Abbe gefragt.

Was soll ich tun, versetzte Abel. Man klagt mich an und gibt mir nicht das Recht, mich zu verteidigen. Ich werde Ihnen gehorchen und reisen.

Das war sein letzter Protest, – wenigstens scheinbar sein letzter.

Aber auch nur scheinbar. Eine Flut des Hasses stieg in ihm auf und wütender Zorn blitzte aus seinen Augen.

Man jagte ihn davon! Man vernichtete die Zukunft, die er sich geträumt, auf immer! Mit welchem Recht? Ja, gab es denn keine Gesetze, die ihn schützten? Man sollte es versuchen, ihn nur anzurühren?

Dann würde man ja sehen!

Der Abbe betrachtete ihn aufmerksam und las auf seinem blassen Gesicht die Wut, die Flammen in seine fahlen Wangen jagte. Er ahnte den letzten Widerstand. Er hatte sich noch nicht ganz ausgegeben, sondern sich die entscheidenden Argumente für die Entscheidungsstunde aufbewahrt. – Als der Abend gekommen war, ließ der Abbe Abel in seinem Zimmer allein. Er wollte ihn am nächsten Morgen um vier Uhr wecken. Ein Wagen würde sie vor der Tür der Kirche erwarten.

Es ist gut, erklärte Abel.

Haben Sie denn nicht ein Wort der Reue? fragte der Priester in strengem Tone.

Abel antwortete nicht. Man langweilte ihn.

Die Tür schloß sich. Abel setzte sich auf einen Stuhl und begann zu überlegen.

Um was handelte es sich eigentlich? Um eine unbegründete Anklage. Dieser Thomas behauptete, ihn gesehen zu haben, wie er Georges nach der Stoppelwiese führte. Weiter wußte man in Wirklichkeit gar nichts. Nun, darauf hatte er eine Antwort fertig. Es gab einen Querweg, der von dort nach der Arvette führte. Georges hatte sich anders besonnen, diesen Weg eingeschlagen, und so war das Unglück passiert. Die Stunde? Nun gut! Abel wollte zugeben, daß er sich wahrscheinlich geirrt hatte. Er hatte in gutem Glauben gehandelt, als er angenommen, das Unglück hätte abends stattgefunden. Es war morgens gewesen, nun gut. War es denn ein Verbrechen, einen entschuldbaren Irrtum begangen zu haben.

Er rekapitulierte sich sorgsam alle Umstände. Sobald er die Morgenstunde zugab, brach das ganze Gebäude der Verdachtsgründe zusammen. Auf diesen Punkt mußte er seine ganze Aufmerksamkeit beschränken. Hier war noch ein Hindernis aus dem Wege zu räumen, Georges war um achtdreiviertel Uhr gestorben, wie es die im Wasser stehen gebliebene Uhr bewies. Nun, diese Uhr hatte man allerdings gesehen, doch man brauchte sie nur aufzuziehen, um das Gedächtnis der Zeugen zu täuschen. Es hieß also, eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunden zu gewinnen. Georges, der ein guter Fußgänger war, konnte die Entfernung recht wohl in diesem kurzen Zeitraum zurückgelegt haben. Angenommen, Abel hätte ihn um achteinhalb Uhr verlassen, so wäre er um neun Uhr, spätestens um neuneinviertel Uhr an der Arvette-Brücke gewesen. Konnte man nun auf diese Lappalie eine Anklage gründen? Besonders, wenn die Uhr nicht tadellos richtig ging. Die Hauptsache war also zunächst, die Uhr vorzustellen. Noch wichtiger aber war es, er durfte nicht selbst für seine Sache sprechen. Er mußte einen überzeugten, leidenschaftlich für ihn eingenommenen Verteidiger haben. Wer aber war dazu mehr geeignet als seine Mutter?

Sie war allerdings vom Schmerz gebrochen, gleichgültig gegen alles, was nicht ihren verstorbenen Mann betraf. Doch, es blieb ihr ein Kind, und, um dies zu verteidigen, würde sie gewiß ihre ganze Energie wiederfinden. Ihre Stimme würde mächtig genug sein, um diesen elenden Anklägern Ruhe zu gebieten. Was sollte er tun? Endlich glaubte er, das Richtige gefunden zu haben. Er wollte aus dem Pfarrhause entfliehen, und mitten in der Nacht vor seine Mutter treten. Er wollte sich ihr vor die Füße werfen und ihr die schrecklichen Worte des Abbe Lambquin wiederholen. Dieser neue Schmerz würde im Verein mit dem alten, der sie quälte, ihren Stumpfsinn verscheuchen. Der Vater war tot, und nun wollte man ihr ihren Sohn nehmen. Allerdings war sie ihm diesen Morgen sehr kühl, sehr gleichgültig gegenüber getreten. Aber diese veränderte Haltung war wohl ihrem Schmerz zuzuschreiben. Doch ihre Mutterliebe würde von neuem wieder erwachen, besonders wenn sie sich der Gefahr bewußt wurde, die ihrem geliebten Sohne drohte.

In seiner Phantasie spielte er sich jetzt schon die ganze Szene vor. Er sah seine Mutter bestürzt und entsetzt, wie sie ihn mit krampfhafter Bewegung an sich riß, als wenn sie ihn schirmen wollte; dann würde sie in fieberhafter Erregung seinen entrüsteten Klagen lauschen, und er wollte geschickt ihre Aufmerksamkeit auf die Uhr lenken. Das würde nicht leicht sein, aber eine Gelegenheit würde sich ihm schon bieten. Es würde ihm ein leichtes sein, einen Vorwand zu finden, die Uhr aufzuziehen und vorzustellen. Dann war es gewiß gut, sich sofort einen zweiten Bundesgenossen zu sichern. Warum nicht Herr Bertemont? Vielleicht hatte er keine große Sympathie für ihn, aber die würde er sich schon zu gewinnen wissen. Er wollte aufrichtige Töne finden, die den Zuhörer überzeugen und fortreißen. War es nicht erklärlich, sogar notwendig, daß er angesichts einer so gräßlichen Anklage – dabei deklamierte er sich diese Phrase mit halblauter Stimme am Kamin des Pfarrers, – aus seiner gewöhnlichen Zurückhaltung heraustrat.

Ich! Ich! Ein Brudermörder! Wo ich doch mein Leben für ihn hingegeben hätte … Armer Georges! Dazu wollte er schluchzen und weinen.

Es war zehn Uhr vorbei, als Abel seinen Entschluß gefaßt hatte. Sein Plan stand fest. Es handelte sich zunächst darum, seine Mutter zu überzeugen, dann würde alles andere ein Kinderspiel sein. Wenn es sein mußte, würde man eben die Gegend verlassen. Was tat das? Sie waren ja reich, leben kann man überall.

Der Pfarrer glaubte, ihn festhalten zu können. Er vergaß nur eine Kleinigkeit, nämlich, daß Abel nichts gestanden hatte.

Er überzeugte sich, daß alles im Hause schlief, ging ans Fenster und öffnete es. Es lag etwa zwei Meter über dem Erdboden. Abel kletterte über den Sims und ließ sich fallen. Dann erhob er sich mit einem Satze und begann zu laufen.

Die Stadt war öde und verlassen. Nicht der geringste Mondschein. Doch er wußte seinen Weg. Ohne Vorsicht rannte er weiter, denn er hatte Eile, nach Hause zu kommen. Endlich erreichte er das Haus. Die Hecke zu überklettern, war Sache eines Augenblicks. Er kannte eine Stelle, wo man bequem durchschlüpfen konnte. Niemand war da, alles ging gut. Er wollte nicht durch das Eßzimmer eintreten, da die Tür des Vestibüls wahrscheinlich geschlossen war, sondern durch den Korridor, an den niemand dachte, und dessen Tür tatsächlich nur eingeklinkt war. Dann öffnete er die Tür des kleinen Zimmers und schlich sich leise hinein.

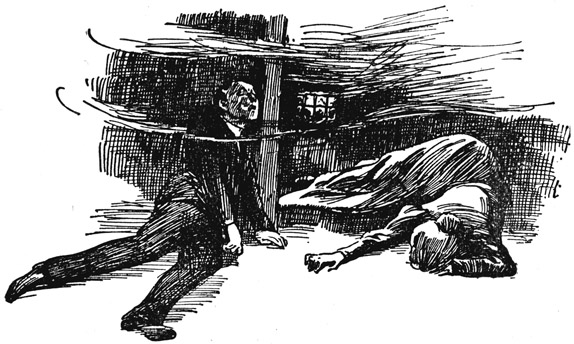

Er war drinnen und die Tür war wieder geschlossen. Jetzt hieß es handeln. Seine Mutter mußte dort im Nebenzimmer sein. Doch was war das für ein eigentümlicher Geruch? Ein seltsamer Qualm stieg ihm bis an die Kehle. Was war das? Er beruhigte sich. Zuerst mußte man leise Licht machen … Halt, die Streichhölzer, hier neben dem Bett. Gerade, als Abel sie erfassen wollte, taumelte er und mußte sich festhalten, um nicht niederzusinken. Er atmete tief auf, um wieder Herr über sich zu werden; doch ein brenzlicher Dunst entriß ihm einen rauhen Schrei. Gleichzeitig stieg ihm ein Schwindel zu Kopfe, ein unerträglicher Brandgeruch trübte seine Augen. Seine Hand war auf die Streichholzbüchse gestoßen, mit nervöser Bewegung hatte er sie auf die Erde geworfen, wo sie in zerstreuten Häufchen bläuliche Phosphorpunkte auf der Diele erscheinen ließ.

Er wollte aufstehen und taumelte von neuem. Noch immer sog er wie der Ertrinkende, dem das Wasser in den Mund steigt, die scharfe, vergiftete Atmosphäre ein. Ein bohrender Schmerz zerriß ihm die Brust, und kann: vermochte er sich noch auf den Füßen zu halten. Plötzlich kam ihm der Gedanke des Todes in den Sinn, doch der Gedanke verlor sich ebenso blitzschnell in einem wirren Nebel, das Blut strömte ihm mit heftigem Sausen in die Ohren. – Mit einer letzten Anstrengung des Instinktes klammerte er sich an das Bett, schleppte sich auf den Knieen, mit dem Kopfe hin und her wackelnd, wie ein Betrunkener bis zur Wand, bis er auf eine Tür stieß, an die seine beide Hände schlugen. Die Tür öffnete sich weit, und hier fielen seine Finger auf die Arme seiner Mutter, die an dieser Stelle gestorben war, nachdem sie in letzter Aufwallung des Instinktes versucht, ebenfalls durch diese Tür zu entfliehen, wo sie sich im letzten Krampfe des Todeskampfes begegneten.

Mitten im Zimmer erhoben sich die dünnen, blauen Flammen der Kohle unter den Ausdünstungen des giftigen Dampfes. – – – – – –

Nach dem Befehle der Frau Loisy betrat man das Zimmer erst um acht Uhr morgens. Allgemein dachte man an einen Doppelselbstmord. Nach kurzer Zeit verstummten die Gerüchte und die Klatschereien von selbst. Eines Tages suchte der Abbe Lambquin den Staatsanwalt auf, und Voisinot wurde noch an demselben Tage freigelassen.

Thomas trat in den Dienst des Herrn Bertemont, der die Gegend bald darauf mit Gabriele verließ und sich in der Normandie ansiedelte.