|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

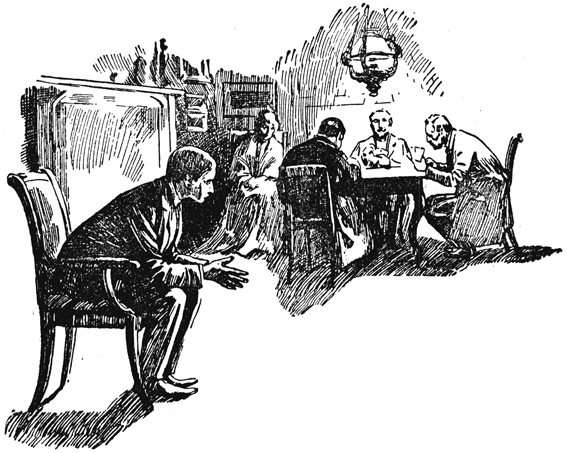

Die Familie Loisy verbrachte ihre Abende im Speisezimmer, einem geräumigen, aber nicht besonders elegant eingerichteten Zimmer. Punkt elf Uhr ging man zu Bett, eine frühe Stunde für nachtschwärmerische Pariser, die aber für die kleine Stadt Longpre an der Oise eine sehr späte Stunde bedeutete und der nur aus einigen Hunderten von Einwohnern bestehenden Bevölkerung bewies, daß der Maler Paul Loisy lange Zeit in der Hauptstadt gehaust hatte.

Alles in dieser ruhigen Häuslichkeit, in diesem tiefen Schweigen, das nur von dem Tiktak einer alten Uhr unterbrochen wurde, deutete auf eine Ruhe, die gleichzeitig etwas Schläfriges und Müdes an sich hatte: Die Tapisserien aus verblichenem Grün – byzantinische Landschaften auf weißem Grund – fielen schwerfällig hernieder und verliehen dem Zimmer einen Frieden, in welchem alles harmonierte, von den drei Spielern, die sich über den Tisch neigten, bis auf die Mutter, die friedlich neben ihrem Gatten auf einem Sessel strickte, bis auf den jungen Mann, der, fast noch ein Kind, unbeweglich, mit halbgeschlossenen Augen, steif auf seinem eichenen Stuhl neben dem hohen Kamin saß, in welchem das halbverbrannte Holz nicht mehr knisterte.

Niemand hätte wohl in einem der Whistspieler Paul Loisy erkannt, den verrückten Maler, wie man ihn so lange Zeit in Paris genannt, der, vollständig mit der alten Schule brechend, sich in die Welt der Träume gestürzt hatte und auf dem Gebiet der Malerei das geworden war, was Ernst Theodor Amadeus Hoffmann und Edgar Poe für die Literatur bedeuten.

Seine Bilder erschreckten und wirkten auf den Beschauer wie böse Träume. Die Kritiker hatten Zeter geschrieen. Er entehrte die Kunst, er strafte jede Wahrheit Lügen mit seinen leichenhaften Bäumen, seinen blutlosen Frauengestalten, mit seinen verschwommenen Hintergründen, in welchen phantastische Schatten wimmelten: Amerika hatte sich auf seine Bilder gestürzt, und man hatte sie mit Gold aufgewogen: In Frankreich wollte man nichts von ihm wissen, und während dieser ganzen Zeit führte Loisy, der Paganini des Pinsels, wie man ihn nannte, ein tolles, wüstes Leben voll unglaublicher Abenteuer.

Als der Wohlstand, als das Vermögen gekommen waren, brach er plötzlich mit seinen alten Freunden und Verehrern, die zu seinem Ruhme beigetragen hatten, und verheiratete sich gut bürgerlich mit einer Cousine, einer guten, sanften, prosaischen Natur, die keine Ahnung hatte, was für einem Manne sie ihre Hand reichte. Mit dreißig Jahren brach Loisy mit seiner bisherigen Richtung, und auch seine Kunst wandte sich milderen Bahnen zu. Doch als wenn sich die Gnomen, die er verlassen, tückischer Weise an ihm sich hätten rächen wollen, bekam er einen Schlaganfall, der zwar gelinde verlief, aber immerhin eine Schwerfälligkeit der rechten Hand und eine heisere Sprechweise bei ihm hinterließ.

Damals kaufte Loisy seine Besitzung in Longpre, ein großes Haus von schwerfälligem Aeußern, ein Mittelding zwischen Pachthof und Schloß; zuerst hatte er sich nur erholen wollen. Doch, war es die geistige Anstrengung, war's die einlullende Schläfrigkeit des Wohlbehagens, Loisy hatte sich vollständig an diesem stillen Orte niedergelassen und ruhige Gewohnheiten angenommen, deren Eintönigkeit ihm zum Bedürfnis, ja fast zum Genuß geworden war; er stand spät auf, arbeitete wenig und hatte auch keine rechte Lust zur Arbeit, denn es fehlte ihm die frühere Schmiegsamkeit, so daß er schließlich ganz auf die Malerei verzichtete; er war zufrieden mit den paar Tausend Franks Renten, die er sich im Laufe der Jahre erworben, und jeden Abend beendete er an diesem Whisttisch, wo der Pfarrer Lambquin und der ehemalige Notar Bertemont seine Partner bildeten.

Frau Loisy, die in der Provinz erzogen war, – sie stammte ebenso wie ihr Vetter aus Senlis – hatte zu dieser Umwandlung nicht wenig beigetragen. Diese Ehe war auf Familienbeschluß erfolgt, übrigens ohne jeden Widerspruch, denn Loisy hatte sich stets, selbst in seinen jugendlichen Torheiten, jenen etwas ängstlichen Respekt vor den alten Eltern erhalten, den das Landleben den Kindern ins Herz pflanzt. Mit zwanzig Jahren war er, nach Freiheit und Ruhm dürstend, aus dem väterlichen Pachthofe entflohen; doch selbst bei dieser tollen Flucht war das Band, das ihn an das Vaterhaus fesselte, nie zerrissen. Das Lächeln seiner so gutmütigen Cousine, das von dem Ungetüm, das man ihr zum Bräutigam gab, so gar keine Ahnung hatte, hatte sein Fieber beruhigt und es nach und nach verscheucht. Zuerst waren die geräuschvollen, lärmenden Freunde an die Luft gesetzt worden, dann war der Wunsch gekommen, dem bescheidenen Ehrgeiz dieser reizenden Frau zu schmeicheln; daher die Entwickelung zur normalen Durchschnittskunst, bei der der offizielle Lohn nie ausbleibt.

Marie – so war ihr Name, er war so einfach, wie sie selbst – hatte dem Löwen nie die Klauen beschnitten, sie hatte sie aber auch nie gespürt. Er hatte sie sich selbst abgeschnitten; denn es machte ihm ein unendliches Vergnügen, nur Sammetpfötchen zu zeigen. Sie hatte ihm dagegen das Leben so leicht, so behaglich gemacht, hatte durch Zuckerspeisen das scharfe Gelüsten nach dem Absynth verjagt und das vor dem aufregenden Lärm der Außenwelt so gut und dicht verschlossen, daß Loisy unbewußt ein neues Leben begonnen hatte, dem zu entfliehen, ihm auch nicht im Traume einfiel.

Frau Loisy hatte diese Veränderung ohne bestimmte Absicht, ohne vorgefaßten Willen, fast unbewußt zustande gebracht. Sie besaß ein gerades, offenes Gemüt, das richtige Verständnis für das Praktische, eine solide Zuneigung und ein tadelloses Gewissen. Das Wort Leidenschaft war ihr völlig unbekannt, sie wickelte das Leben wie ein Knäuel Wolle ab, und stieß sie auf einen Knoten, so hielt sie solange inne, bis er sich fast von selbst löste. Da sie selbst nie ungeduldig war, so lehrte sie alle Geduld, auch Loisy, der nicht einmal mehr gegen die Krankheit wütete und ihr ruhig zuhörte, wenn sie sagte: »Im nächsten Frühling wird's schon besser gehen.« So waren schon fünfzehn Frühlinge dahingegangen, ohne daß die Hoffnung auf den kommenden April erstorben wäre. Er hatte das Bewußtsein, daß sie ihn vollständig glücklich gemacht und noch mache, und wenn er sich der aufgeregten und glänzenden Vergangenheit erinnerte, so blinzelte er mit den Augen, als könne er ihren Glanz nicht mehr ertragen. Seine Frau, eine treffliche Hausfrau, die stets mit dem Hauswesen beschäftigt war, verlieh seinem Leben gerade so viel Tätigkeit und Bewegung, wie er jetzt brauchte.

Nur eine einzige Kette fesselte ihn noch an das frühere Leben, das war sein ältester Sohn Georges. Ein kräftiger, lebhafter, hochgewachsener junger Mann, der jetzt 25 Jahre zählen mochte; er fragte nicht viel nach dem Lande, verbrachte aber doch von Zeit zu Zeit hier einige Wochen, um auf Berg und Tal die frische Luft zu atmen. Georges erschreckte seine Mutter ein wenig, entzückte aber dafür seinen Vater. Seit vier oder fünf Jahren suchte er seinen Weg, er hatte zuerst die Rechte studiert, dann das Studium der Medizin begonnen, sich auf dem Theater versucht und einige Bilder gemalt. Er war eine gute, großherzige Natur, ein stürmischer, lebensfreudiger Jüngling, er war kein Faulenzer; im Gegenteil, denn er wollte mit seiner zerstreuten Arbeit zuviel auf einmal schaffen. Die Natur hatte ihm neben der gesunden Kraft seiner Mutter die angeborene Eleganz seines Vaters verliehen. Er war ein schöner junger Mann, mit tief in die Stirn fallenden Lockenhaaren, mit großen, offenen, jedem fest ins Gesicht schauenden schwarzen Augen, den Schultern eines Herkules, nervigen Händen und den Füßchen einer Herzogin. Wenn er in der blauen Bluse, den großen Filzhut auf dem Kopf, mit hochgeknöpften Gamaschen auf die Jagd auszog, erschien er wie eine Figur aus alten romantischen Zeiten. Loisy vergötterte ihn wegen dieser Kraft, die auch er einst besessen, wegen dieser überschäumenden Lebensfülle, die so gar nichts Krankhaftes an sich hatte. Seine Mutter bewunderte ihn, sie war stolz auf ihn und auch ein wenig überrascht, wie etwa die Henne, die einen Adler aus ihrem Ei kriechen sieht. Uebrigens besaß Georges ein gutmütiges Herz, und er erwiderte ihre Zuneigung auf das lebhafteste, es machte ihm Vergnügen, sie mit seiner überschäumenden Lebenskraft zu betäuben, und er war fest entschlossen, ohne recht zu wissen wie – der Stab ihres Alters zu werden.

Dabei war er aber nicht das einzige Kind. Es war noch ein jüngerer Sohn da, Abel, der sechs Jahre nach Georges zur Welt gekommen war. Er zählte jetzt 19 Jahre, war blond und schlank und hatte einen weißen Teint und ganz hellblaue Augen. Abel war ebenso ruhig und friedlich, als sein Bruder sich lebhaft, ja sogar geräuschvoll zeigte. Seine ganze Kindheit hindurch war er krank gewesen; in seinem achten Lebensjahre hatte ihn ein Typhus fast hinweggerafft, und aus dieser Krankheit war eine Schwäche, eine Schlaffheit der Muskeln zurückgeblieben, die zu der überschäumenden Lebenskraft Georges einen seltsamen Gegensatz bildete. Ganze Stunden hindurch blieb er unbeweglich, in irgend einen Traum verloren auf einer Rasenbank liegen und starrte in die Ferne, zum Himmel hinauf oder nach dem Horizont. Jedes Geräusch war ihm unangenehm, eine einfache unerwartete Erschütterung verursachte ihm Zittern, und wohl zwanzigmal hatte er zu seinem Bruder gesagt: Sprich nicht so laut, das tut mir weh!

Obwohl Loisy eine aufrichtige Zuneigung zu ihm empfand, so hatte diese Zuneigung doch nicht den fröhlichen Charakter, den er Georges gegenüber zur Schau trug. Er sprach schüchtern mit ihm und umarmt ihn vorsichtig, als hätte er Furcht, ihn zu zerbrechen. Uebrigens gefiel sich Abel in diesem schlaffen Landleben, dessen Ruhe alljährlich nur auf einige Wochen durch Georges Erscheinen unterbrochen wurde. Er sah seiner Zukunft mit Schrecken entgegen und fürchtete die tiefe Erschütterung, die seine Nerven bei dieser geräuschvollen Betätigung einer aufrichtigen Zuneigung, bei diesen lustigen Ermahnungen und Aufforderungen des Bruders erdulden mußten, wenn dieser ihn über die Landstraßen schleppen und mit auf die Jagd nehmen wollte.

Was Frau Loisy betraf, so behütete sie ihren Sohn mit unerhörter Vorsicht. Sie liebte ihn mit tiefem Mitleid und reger, uneingestandener Furcht. Stets lächelnd, wenn sie von Georges sprach, grub sich ihr eine bekümmerte Furche in die Lippen, wenn sie von Abel reden mußte. Mit dem Feingefühl des Weibes empfand sie die Leiden mit, die Abel erduldete, wenn eine Erschütterung, ein ungewohntes Geräusch das Gleichgewicht seines Nervensystems störte, gleichzeitig bemühte sie sich, ihm solche Erschütterungen nach Möglichkeit zu ersparen, wohlverstanden, außer wenn Georges da war. Georges, das Leben, die Hoffnung, die Zukunft, nahm das alte Haus vollständig in Beschlag und ließ seine Lebensfreude darin erschallen. Abel schien sich in solchen Zeiten in sich selbst zurückzuziehen, er versteckte sich im Garten und erschien erst wieder, wenn sein Bruder nicht mehr im Speisezimmer mit großen Schritten auf und ab ging, er schlich sich davon, wenn Georges beim Reinigen seines Gewehres mit lauter Stimme ein Studentenliedchen sang, oder seine Mutter in einem Walzer mit fortriß, zu dem er die Melodie trällerte.

O, der Hasenfuß, da geht er schon wieder fort, sagte Frau Loisy, ganz atemlos, mit lebhaftem Teint und glänzenden Augen, während Abel leise hinaushuschte.

Bei den Mahlzeiten litt Abel ganz besonders unter den Späßen Georges, der ihm allerhand Spitznamen gab und sich bemühte, ihn zu seiner Theorie der ewigen Bewegung zu bekehren. Abel lächelte mit seinen blassen Lippen und versprach, einen langen Spaziergang jenseits der Hügel zu machen. Georges nahm ihn beim Wort und Herr Loisy drohte ihm lächelnd mit seinem väterlichen Fluch, wenn er sein Wort breche. Manchmal tat sich Abel Gewalt an und begleitete seinen Bruder bis zur Waldlichtung, aber nie weiter.

Georges hatte seinen Bruder sehr lieb und bewies es ihm, indem er ihn voll auf die Lippen küßte, doch für die zitternde Natur Abels war diese Zärtlichkeit stets zu groß.

Vier Trümpfe, sagte Loisy. Ich habe gewonnen.

Leider, leider, bestätigte der Pfarrer Lambquin, und warf dem früheren Notar Bertemont einen bedauernden Blick zu.

Der Pfarrer war klein, ziemlich dick und kahlköpfig. Ein sehr gebildeter und bescheidener Mann, einer jener demütigen, stillen Menschen, in deren Leben die Pflicht die erste Rolle spielt und die auf jeden Wunsch verzichtet haben. Er trieb in seinen Mußestunden geologische Studien und hatte Georges häufig bis an die Grenzen des Departements begleitet. Der Whist war die einzige Leidenschaft, die er sich gestattete.

Bertemont, eine große, kräftige Gestalt, der keine glückliche Ehe geführt, lebte mit seiner Tochter, einer hübschen Person von 18 Jahren, in dem den Loisys benachbarten Hause. Er war ein stets schweigsamer Mann, den die wenig nachsichtigen Bauern für tückisch hielten. Sein langes, spitzes Gesicht mit der starken Nase, den dünnen, kaum sichtbaren Lippen war ewig schmerzlich verzerrt. Indessen war er ein intelligenter Mann und trefflicher Ratgeber. Der Pfarrer hatte ihn sehr lieb und schätzte ihn nach seinem Wert. Loisy sah in ihm eigentlich nur den dritten Mann beim Whist. Gewöhnlich brachte Bertemont seine Tochter mit, die mit Frau Loisy zusammen arbeitete. Doch an diesem Abend war sie etwas leidend und hatte mit der Wirtschafterin, oder richtiger gesagt, mit der Erzieherin, die Bertemont, als er Gabriele aus der Pension geholt hatte, aus der Schweiz hatte kommen lassen, zu Hause bleiben müssen.

Abel, sagte Loisy, wie spät ist es denn?

Der junge Mann, der in der Kaminecke saß, zitterte wie immer, wenn man ihn unvermutet rief, sah zur Uhr auf und erwiderte:

Es ist einviertel elf.

Und Georges ist noch nicht zurück, rief der Vater, so lange ist er noch nie ausgeblieben.

Die Jagd wird ihn weiter fortgelockt haben, als gewöhnlich, sagte der Pfarrer.

Und die Wege sind abscheulich, bestätigte Herr Bertemont. Es hat den ganzen Tag geschneit. Georges ist gewiß in der Schenke »Zu den drei Wegen« eingekehrt und wird erst morgen heimkommen.

O, das wird er nicht tun, unterbrach ihn Frau Loisy, da fürchtete er viel zu sehr, uns zu beunruhigen, er wird sicher nach Hause kommen.

Diese jungen Leute, fuhr Loisy fort, immer auf der Landstraße! Ich wette, er hat bei seiner Jugendleidenschaft heute noch nicht einmal gespeist. Höre mal, Abel, du hast ihn doch heute morgen ein Stück begleitet?

Ja, Vater.

Nach welcher Seite und um wieviel Uhr?

Abel antwortete nicht sogleich. Jedenfalls mußte er sein langsames Gedächtnis erst anstrengen, um sich aller dieser Einzelheiten zu erinnern.

Es war acht Uhr und ich habe ihn bis zur Stoppelwiese begleitet.

Das sieht dir ähnlich, hundert Schritt von hier, das ist schon eine große Anstrengung für dich.

Noch ein Robber? fragte der Pfarrer schüchtern.

Loisy zögerte einen Augenblick. Tatsächlich begann er unruhig zu werden. Nicht, daß er für Georges gefürchtet hätte. Erstens war die Gegend sicher, dann war der Junge ja kräftig gebaut und brauchte sich vor keinem Wegelagerer zu fürchten, aber schließlich, es war einhalb elf Uhr.

Indessen siegte die Spielleidenschaft, und er sagte: Meinetwegen noch ein Robber!

Herr Bertemont gab mit gewandter Hand die Karten, die er mit großen, kreisförmigen Bewegungen auf den Tisch warf.

Und wieder senkte sich das tiefe Schweigen auf das Speisezimmer, auf die Gruppe der Spieler, die ihre Karten mit schattenhaften Bewegungen fallen ließen, auf Frau Loisy, die ihre Holznadeln ohne Klappern bewegte und auf Abel, dessen Gestalt sich im Schatten fast zu verwischen schien. Die Uhr schlug mit heiserem Klange.

Elf Uhr, rief Loisy, sich aufrichtend. Das geht wirklich nicht mit rechten Dingen zu. Entschuldigen Sie, meine verehrten Freunde, aber ich kann Ihnen nicht verhehlen, daß ich eine lebhafte Unruhe empfinde, eine Angst, die ich mir selber nicht erklären kann, man möchte es eine Ahnung nennen.

Er hatte die Worte mit starker Stimme, wie im Fieber, gesprochen.

Mein Freund, begann Frau Loisy erschrocken.

Aber bist du denn nicht selbst überrascht, liebe Frau? Georges ist nie so lange fortgeblieben.

Das ist wahr, mein Gott, sollte ihm etwas zugestoßen sein!

Bertemont und der Pfarrer hatten einen raschen Blick gewechselt, auch sie hegten unruhige Gedanken. Ueberall, nur nicht in Longpre, hätte man sich das Ausbleiben des jungen Mannes erklären können.

Loisy hatte den Spieltisch plötzlich verlassen und ging mit seinen etwas ungleichmäßigen Schritten durch das Zimmer.

Ich kann es nicht aushalten, ich will ihm entgegen, vielleicht ist er gefallen und hat sich verletzt.

Herr Bertemont hatte sich ebenfalls erhoben und sagte mit einem plötzlichen Entschluß:

Sie haben recht, doch bemühen Sie sich nicht. Bei dem schrecklichen Wetter würden Sie Ihre Gesundheit der größten Gefahr aussetzen. Ich werde bis zum Gehölz gehen …

Und ich begleite Sie, erklärte der Pfarrer. Ich bin, Gott sei Dank, ein guter Fußgänger und habe größere Wege gemacht, bei ebenso schlechtem Wetter.

Dank, Dank, meine guten Freunde, doch ich würde vor Unruhe sterben.

In diesem Falle werden wir Sie begleiten, sagte Herr Bertemont, indem er seine von Hause aus rauhe Stimme nach Kräften milderte, ich bin überzeugt, wir werden nicht weit zu gehen brauchen.

Frau Loisy erhob keinen Einspruch, obwohl auch sie für die Gesundheit ihres Gatten fürchtete. Abel, sagte sie, hole den Mantel für den Vater, sage Thomas, er soll die große Laterne anzünden … Aber so geh doch, fügte sie, ärgerlich über die Langsamkeit ihres Sohnes, hinzu.

Ach, das Haus könnte abbrennen, er würde darum keinen Schritt schneller gehen, sagte Loisy.

Rege dich nicht auf, du weißt doch, es ist nicht seine Schuld, rief Frau Loisy.

Nun, er soll sich beeilen, sagte Loisy, er müßte doch ebenso unruhig sein wie wir.

Indessen waren Herr Bertemont und der Pfarrer ins Vorzimmer gegangen und wickelten sich dort in ihre Wintermäntel.

Abel hatte selbst den schweren Pelzmantel des Vaters mitgebracht und dieser streichelte ihm zum Dank und um seine Heftigkeit von vorhin wieder gut zu machen, die Wange.

Soll ich Sie begleiten, fragte der junge Mann.

Du, du schleichst ja wie eine Schildkröte, und wir müssen tüchtig ausschreiten.

Unter der Einwirkung der Aufregung fühlte sich Loisy wie verjüngt, er hinkte nicht mehr.

Der Diener Thomas erschien mit einer Laterne und einem Stock.

Du kommst also mit?

Na, gewiß! Das wäre ja noch besser, wenn ich bei dem Wetter im Bett bleiben wollte, während Sie draußen herumlaufen.

Es schneit also noch?

Das nicht, aber es regnet.