|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Nackt und bloss wie ein aus dem Neste gefallener junger Vogel war Hermann Kurz aus dem Ehninger Vikariat in die Welt hinausgetreten, und nun galt es, aus nichts sich eine Existenz zu schaffen. Welch ein Glück, hätten seine härter gearteten Vorfahren das für ihn besorgt. Der seelisch verfeinerte Sprössling eines alten Geschlechts besass dafür nicht mehr die nötige Unempfindlichkeit und die harten Ellbogen, noch weniger hatte er gelernt, sich zu ducken und zu schmiegen. Von ritterlichem Naturell, höchst impulsiv, aber eben so leicht zurückgestossen, innerlich weich und äusserlich spröde, ohne alle Weltklugheit stand der protektionslose Jüngling der Welt gegenüber, mit keinem andern Rückhalt als einem Häuflein guter junger Gesellen, zwar bereit, einer für den andern durchs Feuer zu gehen, aber alle gleich mittellos und unerfahren.

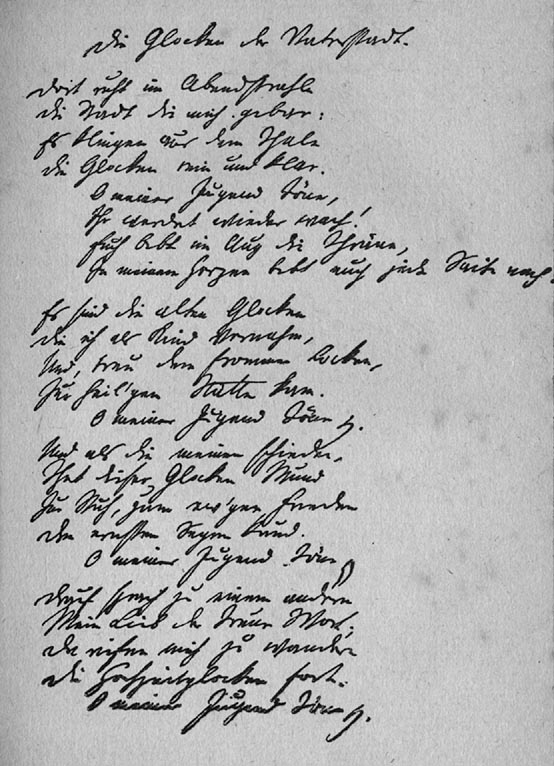

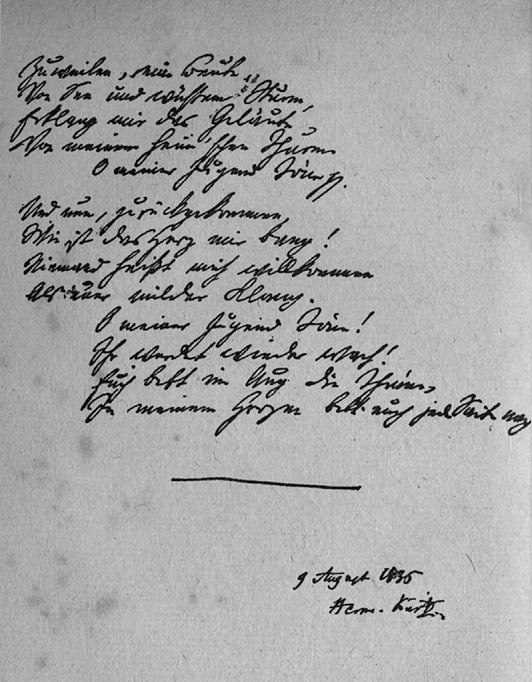

Zwar zuerst sah ihn dieses neue Leben sehr verheissungsvoll an. Noch in Ehningen, wo er die geheizte Stube mit dem alten Onkel teilen musste, und in der ersten Zeit seines Stuttgarter Aufenthalts war in rascher Folge eine Reihe jener frischen, klassisch abgerundeten Novellen erschienen, die von je die Bewunderung der 77 Kenner gewesen sind. Der Dichter, der sie mit fliegender Feder nur so hingeworfen hatte, las sie jetzt Tag für Tag im »Morgenblatt« und staunte selbst über ihre Kunstreife. Nirgends ist hier eine Unsicherheit, ein Tasten oder Straucheln zu bemerken. Der Anfänger trat als geborener Erzähler auf den Plan. Sie wurden noch im selben Jahr in Buchform gedruckt, leider in einem kleinen Stuttgarter Verlag und unter dem nicht gut gewählten Titel »Genzianen«, was ihren Erfolg beeinträchtigte. Nicht lang zuvor war bei Hallberger ein kleines Bändchen Gedichte erschienen, zwar als Sammlung etwas verfrüht, weil es die lyrischen Züge des Autors noch nicht klar genug ausprägte, aber schon einige seiner schönsten Stücke enthaltend. Indessen hatte der ungestüm Vorwärtsdrängende bereits nach breiteren Aufgaben gegriffen. Der Plan zu dem ersten grossen Roman »Heinrich Roller« war gefasst und die Studien dazu schon begonnen. Der Dichter arbeitete in jenen heiteren Tagen so leicht, dass er im Vollgefühl seiner Schaffenskraft dieses Werk nur als Vorstufe ansah, bei der er sich nicht lange aufzuhalten gedachte, denn heimlich stand sein Sinn nach den dramatischen Lorbeern; ein »Konradin«, für den er seine beste Kraft einsetzen wollte, schwebte ihm damals vor der Seele. Ob er sich hierin täuschte, wer darf das zu entscheiden wagen? Jedenfalls wird niemand, der sich gewisser Szenen der »Heimatjahre« oder des »Sonnenwirts« erinnert, dem Verfasser die 78 tragische Gewalt absprechen, wenn auch diese Romane sonst gerade den geborenen Epiker kennzeichnen. Unterdessen aber wollte er mit seinem ersten Roman nur rasch der engeren Heimat einen Tribut im Geiste des von ihm hochverehrten Walter Scott darbringen, bevor er weiterginge. Er ahnte damals noch nicht die innere Tragweite der Aufgabe, die er sich gestellt hatte; noch weniger ahnte er, was dieser Tribut ihn kosten, wie lang diese Stufe ihn durch elende rein äussere, aber schicksalsvolle Hemmungen festhalten sollte. Mit dem »Heinrich Roller«, der unter seinem späteren Titel »Schillers Heimatjahre« bekannt ist, begann des Dichters Passionsweg. Hätte er voraussehen können, dass ihm das Manuskript des ersten Bandes im Schreibtisch vergilben sollte, bevor das Buch nach sechs vollen Jahren die Presse sah, er hätte nie die Feder dafür eingetaucht, und freilich wäre dann der Genius des Schwabenlandes um sein schönstes sonnigstes Stück Heimatpoesie ärmer. Die Schmerzensgeschichte dieses Romans ist oft genug erzählt worden, denn sie ist zugleich selber ein Stück schwäbischer Kulturgeschichte, freilich ein trauriges, und ich liesse am liebsten den Schleier darüber fallen, läge nicht gerade hier der Schlüssel zum ganzen späteren Leben meines Vaters. Denn was sich nachmals von Misslingen und äusserem Unheil an seine Fersen heftete, hat hier seinen Anfang und Ursprung.

Herr von Cotta, der damalige Monarch des 79 Buchhandels, hatte sich durch Gustav Schwab um das interessante Manuskript selber beworben; er billigte den ihm vorgelegten Plan des Ganzen und gewährte dem jungen Autor eine halbjährige Pension als Vorschuss. In dem hochgelegenen reizenden Buoch, angesichts der geliebten Albkette, wo Rudolf Kausler bei seinem Onkel, dem Pfarrer Reinfelder, das Vikariat versah, liess Hermann Kurz sich mit seiner Arbeit nieder. Abwechselnd dort und in Stuttgart oder auch in dem nahe von Buoch gelegenen Winnenden bei Kauslers Angehörigen schrieb er mit Feuer die ersten Kapitel seines Romans, die gleich probeweise im »Morgenblatt« gedruckt wurden und lebhafte Erwartungen erregten. Der Roman brauchte nur fertig zu erscheinen, und die Tafel des Lebens war für den jungen Autor aufs glänzendste gedeckt. Allein sein böser Genius hatte es anders beschlossen.

Als das erste Buch des »Heinrich Roller« vollendet war, geschah das Unglaubliche, dass Cotta den Verlag nachträglich ablehnte; einen schriftlichen Kontrakt besass der weltunerfahrene Dichter nicht. Der Grund der Weigerung lag in einem Höflingsbedenken: der freiherrliche Verleger, der noch mehr Hofmann als Buchhändler war, fürchtete, dass das Buch allerhöchsten Orts Anstoss erregen könnte, weil König Wilhelm I. seine Vorfahren nur im panegyrischen Ton besprochen hören wolle. Eine Kommission von Hofherrn sollte über das Schicksal des Werkes entscheiden, und ihr Urteil fiel zu Ungunsten des Dichters aus. Und 80 doch konnte die Gestalt des geistreichen »Karl Herzogs«, die die Widersprüche einer werdenden Zeit in sich vereinigt, mit ihrem Licht und ihren Schatten nicht liebevoller gezeichnet werden, als es hier geschehen war. Dies erkannte später König Karl ausdrücklich an, der mit diesem Vorgänger einen besondern Kultus trieb und dem die »Heimatjahre« darum nachmals geradezu ein Lieblingsbuch wurden; zu späte Sühne für den toten Dichter, den byzantinischer Übereifer zur Unzeit aus seiner raschen Ruhmesbahn gestossen hatte.

Was nun beginnen? Über ein Jahr hatte die Arbeit schon gedauert, und was mit leichtem Mut begonnen war, das hatte unter des Dichters Händen immer wachsende Bedeutung angenommen. Immer tiefer hatten die Studien ihn hineingezogen, ein ungeheures, damals noch völlig neues Material, grossenteils aus mündlichen Überlieferungen, war bewältigt, und eine ganze versunkene Welt, die Welt, in die Schillers Jugendentwicklung fällt, war aus dem Grab beschworen; sollte sie nicht ins Dunkel zurücksinken, so musste das Werk auf gut Glück, auch ohne Verleger, fortgesetzt werden. So wurde der Roman, der nur die Lebensbasis für das weitere Schaffen herstellen sollte, zum Selbstzweck, der die schmerzlichsten Opfer forderte. Hätte der Autor zu leben gehabt, so wäre der Sieg schnell entschieden gewesen. Aber er war mittellos, und noch schlimmer als das, er musste jetzt auch noch 81 Cottas Vorschüsse, die ihn bisher über Wasser gehalten hatten, durch nachträgliche Arbeit abverdienen. Natürlich rückte dabei der Roman nur langsam mit unendlichen Unterbrechungen vorwärts, während der fertige erste Teil um einen Verleger hausieren ging. Aber Cottas Weigerung war ruchbar geworden und hatte den ganzen württembergischen Buchhandel kopfscheu gemacht; die auswärtigen Firmen aber wie Brockhaus in Leipzig und Sauerländer in Frankfurt wollten sich auf das unvollendete Werk eines noch namenlosen schwäbischen Autors nicht einlassen. Und nun begann der Kampf mit der eisernen Not.

Sein geliebtes Buoch, wo er mit dem Förster und dessen Tochter halbe Tage lang jagend im Wald umherstreifen und den Kopf erfrischen konnte, hatte er gleich nach Cottas Rücktritt verlassen müssen, weil er die ausstehende Miete und andre Rechnungen nicht mehr zu bezahlen vermochte. Er hielt sich in den verborgensten Winkeln der Hauptstadt auf, um vor den Gläubigern sicher zu sein, und fristete durch mühselige und zeitraubende Brotarbeit sein Leben, wobei ihm nun die früh erworbene Kenntnis fremder Sprachen zustatten kam. Eine lange Reihe metrischer Übersetzungen aus dem Englischen, Italienischen, Portugiesischen, Spanischen und dem Mittelhochdeutschen, ich nenne davon nur die drei Bände des »Rasenden Roland« und Gottfrieds »Tristan«, sind das Ergebnis jener ersten Stuttgarter Jahre, 82 die die fruchtbarsten für seine eigne Muse hätten sein sollen. So meisterlich diese Übersetzungen geraten sind, sie waren doch eine Vergeudung der edelsten, eben reif gewordenen Kräfte, denn auch andre konnten diesen Aufgaben gerecht werden – Deutschland hat ja Übersetzergenies hervorgebracht, die, ohne mit Produktionskraft begabt zu sein, in der Wiedergabe des Fremden das Wort »unmöglich« zuschanden machten – was Hermann Kurz an Eigenem der Welt zu geben hatte, konnte kein andrer an seiner Stelle geben. Hätte wenigstens die Brotarbeit immer ihren Mann ernährt, aber auch hier wurde ihm der materielle Ertrag streitig gemacht: der Verleger Hoffmann, für den er den »Rasenden Roland« übersetzte, stellte eines Tages plötzlich die laufenden Zahlungen ein, weil ihm über die Gangbarkeit des von ihm selbst gewählten Artikels Zweifel aufstiegen, und auch hier war der Dichter genötigt, die Arbeit, die schon bis zum vierzigsten Bogen gediehen war, auf eigenes Risiko fortzuführen und sich für die beiden letzten Bände einen andern Verleger zu suchen.

Seine Arbeitskraft war in diesen Jahren ungeheuer. Im Winter 1838 übersetzte er bis zu vierzig Oktaven Ariost im Tag. Man sieht es diesen mit kecker Grazie hingeworfenen, in leichter Reimfülle tändelnden Strophen, die mit dem Übermut des Originals wetteifern, wahrlich nicht an, dass der Übersetzer sie oft genug zu Bette liegend schmieden musste, weil das Holz zum 83 Einheizen fehlte und weil beim Liegen die Leere des Magens minder fühlbar war. Jene Stelle in den »Heimatjahren«, wo der junge Verfasser der Räuber für die ersten Lorbeern, die ihm an einem frühen Morgen in seine dürftige Stube fallen, dem Briefträger das Porto schuldig bleiben muss, ist einem eigenen Erlebnis aus jener Zeit nacherzählt.

Dagegen ging es dann auch gelegentlich wieder hoch her, wenn von irgendeiner Seite Bezahlung eintraf; denn in Zeiten der Fülle das Geld ängstlich zurückzulegen, war nicht des jungen Dichters Art. Er wollte wohl arbeiten, bis ihm das Blut aus den Nägeln spritzte, aber er wollte auch wieder aus dem Vollen leben, geniessen, sich selber fühlen. Reiten und jagend durch die Wälder streifen war seine Leidenschaft. Er brauchte solche Erfrischung, um sich von dem innern Druck zu erholen und wieder an seinen Stern zu glauben. So kam er eines Tages nach Buoch ins Pfarrhaus geritten und sagte triumphierend, jetzt habe er Geld genug und könne alle Rechnungen bezahlen, er stecke voll von Geld, und nun begann er, Rollen und Päckchen voll Geld aus der Tasche zu ziehen.

»Nach einer Weile«, so erzählt ein jüngeres Familienmitglied, das als Kind zugegen war, »ging er zu Freund Rudolf in der Grossmutter hintere Stube, weil er auch in die Juchtenstiefel, die er als Reiter gerne trug, Geldrollen gesteckt hatte, die aufgegangen waren. Die Stiefel 84 wollten aber nicht vom Fuss, weil die Guldenstücke sich festgekeilt hatten, und endlich musste sich der Dichter auf den Rücken legen und, die Füsse in die Höhe streckend, so lange schütteln, bis unter dem Gelächter des Freundes, der zum Abziehen der Stiefel gerufenen Magd und der herbeigeeilten fünf Kinder Gulden und Taler Stück für Stück aus den Stiefeln sprangen und über den Fussboden rollten, worauf am Ende die abgezogenen Stiefel auch den Rest des Geldes hergaben.«

Die kleine Szene ist charakteristisch für die ganze Lebenshaltung des jungen Genies. Wenn er Geld hatte, behandelte er es von oben herab und freute sich, es so verachten zu können; trat dann wieder Ebbe ein, so biss er die Zähne zusammen, und sein Stolz, der nicht zu beugen war, wurde zur Schroffheit, an der auch die teuersten Freunde sich zuweilen schmerzhaft stiessen. Denn es ist freilich wahr, dass seine eigene Natur gleichfalls zur Verwirrung seines Schicksalsfadens beitrug – in welchem Dichter steckte nicht ein Stück Tasso? –, aber die Bitterkeit war trotz alledem nur ein vorübergehender äusserer Anflug, und ein einziger Sonnenstrahl des Glücks genügte, um alle Herbigkeit zu schmelzen.

Zu Ende der dreissiger Jahre erschien eine neue Serie jener kleinen Novellen, die der Mehrzahl nach zu den künstlerisch reinsten und vollkommensten ihrer Gattung gehören. Da aber die 85 Not ihn drängte, das Büchlein schnell hinaus zu geben, so kam es wiederum, wie schon bei den »Genzianen«, zu keiner glücklichen Zusammenstellung, ja der neue Band, der diesmal in Pforzheim erschien, wurde noch kunterbunter als der erste, denn er enthielt nicht nur Erzählungen in Versen neben den Prosageschichten, sondern noch überdies lyrische und dramatische Proben, alles in seiner Art reich und saftig, aber nicht einheitlich genug, um auf ein unvorbereitetes Publikum zu wirken. Erst Jahre später wurden die zerstreuten Edelsteine in einem richtigen Novellenband zum Geschmeide zusammengefügt.

Dass der Dichter in jenen Jahren der höchsten Leistungsfähigkeit mit seiner Arbeitskraft nicht besser haushalten konnte, hat sich später furchtbar an ihm gerächt. Schon damals spürte er über dem Ariost zuweilen eine »gelinde innere Verzehrung«, doch hatte er ihrer nicht weiter acht, sie wich auch schnell, sobald eine frische Aufgabe an ihn herantrat. Aber später, in den Mannesjahren, zeigten sich die Folgen seiner zerreibenden Tätigkeit, die nicht durch geregelte Ruhepausen abgelöst, noch durch kräftige gleichmässige Ernährung aufgewogen wurde.

Ihn seinem unsichern Dasein zu entreissen, traten die Freunde zusammen und suchten ihn in einer Hofmeisterstelle unterzubringen. Er selbst war, von Not gedrängt, jetzt mit allem einverstanden, nur stellte er die Bedingung, dass er das Land nicht zu verlassen brauche. Aber die 86 einheimischen Aussichten zerschlugen sich, und als die Freunde ihn nun zur Annahme eines Postens in Russland drängen wollten, bäumte er sich entschlossen auf; denn das empfand er als eine Verdrängung aus seinem eigensten Selbst. Er hatte kein Verlangen nach der Fremde, ihn hätte nicht einmal das Land der Schönheit gelockt; die noch ungeborenen Kinder seiner Muse bedurften zu ihrem Entstehen der Heimatluft. Das Fernweh, das sonst eine begabte Jugend so gewaltig fasst, kannte er nur in poetischer Gestalt: in der »Reise nach dem Meer« hat er es unwiderstehlich dargestellt, aber er hat es nicht als Schicksalsmacht an sich selber erfahren. Er besass ein magisches Lämpchen, unter dessen Scheine sich jeder Winkel seiner Heimat in einen Paradiesgarten verwandelte; auf fremdem Boden war er nicht sicher, dass es seine Zauberkraft bewahrt hätte. Ähnlich erging es ja auch Mörike. Als dieser einmal den Grafen Schack in sein geliebtes Uracher Tal führte, um ihm dort »den schönsten Fleck der Erde« zu zeigen, da machte der Weltwanderer, der eben vom Goldenen Horn zurückgekehrt war, ein etwas langes Gesicht, denn er sah nichts als einen grünbewachsenen Felsen; Mörike aber hätte den grünen Felsen gewiss nicht für die Ufer des Bosporus hingegeben, so eigens waren seine Augen auf die »urbemoosten Wasserzellen« und die »alten Wolkenstühle« seiner Jugend eingerichtet.

Um zu begreifen, warum mein Vater so 87 hartnäckig an seiner undankbaren Heimat festhielt, muss man seine Werke mit verstehender Seele lesen. Von frühester Jugend an hatte er mit seinen hellen offenen Augen, leiblichen und geistigen, »Milieustudien« getrieben – Lokalstudien nannte man's zu jener Zeit, aber die Sache war dieselbe –; er hatte zuerst seine Vaterstadt mit ihrer Umgebung, dann, immer weiter greifend, allmählich das ganze Schwabenland sich aufs intimste zu eigen gemacht. Hier wusste er in der Struktur des Bodens ebenso genau Bescheid, wie in den Sitten und Sagen; jeder Bergrücken, jeder Wasserlauf, jedes verborgene Tälchen, jede Aussicht mit ihren wechselnden Beleuchtungen war ihm vertraut, er kannte alle die altertümlichen Städtchen, die stillen heimeligen Pfarrdörfer, die er schon als Knabe geliebt hatte, wenn er die Vakanz bei Verwandten auf dem Lande verbrachte oder sein Freund Bilhuber ihn zum Maienfest mit nach Hause nahm. Und ebenso genau kannte er die Menschen, die dieses Land erzeugt: die »Heimatjahre« sind eine grandiose Galerie schwäbischer Charakterköpfe von dem liberalen Despoten Karl und den unsterblichen Opfern seiner Erziehungswut, Schiller und Schubart, durch alle Schichten der damaligen Gesellschaft bis herab zu den rechtlosen Vaganten; sie alle sind so porträthaft gehalten, als hätte der Dichter jeden einzelnen persönlich gekannt. Wie sollte ihm das Ausland jemals diese Vorteile ersetzen? Und seine Sprache mit dem seltsamen 88 ahnungsreichen Zauber, die, ohne in den Dialekt zu fallen, vom Kolorit der Landschaft unzertrennlich ist, aus der es wie von alten Sagen redet und raunt und die deshalb immer noch hinter den Worten selbst eine Perspektive in unergründliche Fernen eröffnet, diese Sprache war nur den heimischen Gegenständen völlig angemessen. Hermann Kurz war nicht verblendet über sein Land und seinen Stamm; er hat ihm die Meinung in seinen Werken oft deutlich genug gesagt, und die »fanatische Prosa« im Durchschnitt der Schwabengesichter konnte ihn im Leben oft genug wild machen; aber die ganze Art seiner Begabung verbot ihm, den Staub von den Füssen zu schütteln. Und so sehen wir das qualvolle Schauspiel weitergehen, dass der Dichter von der Heimat nicht lassen kann und die Heimat sich nicht um ihn bekümmert. Was lag dem Lande zu jener Zeit an einem Dichter mehr oder weniger; es hatte deren so viele gehabt und die meisten im Elend verkümmern lassen.

Unterdessen setzte der »Heinrich Roller« seinen Leidensweg fort. Zunächst übernahm im Jahre 1841 der Tübinger Buchhändler Fues den Verlag des Romans, und zwar beschloss man die vorläufige Ausgabe des ersten Bandes, während der Dichter sich verpflichtete, so schnell wie möglich den Rest zu liefern. Aber als der Druck beginnen sollte, liess Fues sich durch die hämische Kritik eines ganz grünen Studenten abschrecken und trat zurück. Der Dichter verklagte ihn wegen 89 Kontraktbruch und gewann, doch wurde der Prozess in zweiter Instanz verschleppt, und es kam zu keinem Resultat, so dass der Autor verzweifelt sein Manuskript zurückzog. Dennoch spann er den wieder aufgenommenen Faden der Erzählung unentmutigt weiter, obgleich ihm oft, wie er an einen jüngeren Freund und Kunstgenossen schrieb, dabei zumute war, als hätte er den Nachlass eines jungen Poeten übernommen, den er nun widerwillig zu Ende führe.

Inzwischen war ihm noch einmal ein trügerischer Hoffnungsstrahl aufgegangen, denn Herr v. Cotta interessierte sich jetzt plötzlich aufs neue für das Werk, das er sich abermals vorlegen liess, und es hatte den Anschein, als sollte der Roman nun doch unter der Cottaschen Flagge in die Welt gehen. Weshalb es nicht geschah, weshalb Cotta nach einigem Schwanken aufs neue ablehnte, darüber sind alle, die sich mit den seltsamen Geschicken dieses Buches befassten, im Zweifel geblieben. Man glaubte schliesslich zum Teil, den Grund in einem buchhändlerischen Bedenken über die Zugkraft des Werkes finden zu müssen. Dem war ganz und gar nicht so. Ich bin imstande, diese Zweifel vollkommen aufzuklären, und zwar mit des freiherrlichen Verlegers eigenen Worten, denn der Brief, der die Rücksendung des Manuskriptes begleitete, befindet sich in meinen Händen. Dieser Brief, der in nichts an die konventionellen Ablehnungsphrasen der Verleger erinnert, verdient es seiner Merkwürdigkeit halber, 90 im Wortlaut wiedergegeben zu werden.Der Brief lautet:

»Euer Wohlgeboren

beehre ich mich anliegend das mir gütigst übersandte Manuskript wieder zurückgehen zu lassen, aber nicht ohne das Gefühl wahren Bedauerns, denn das Ganze Ihres Romanes, den ich bis jetzt nur aus kleineren Bruchstücken kannte hat meine Erwartungen weit übertroffen.

Man sieht daraus, welche Masse von Studien Sie zu diesem Zweck gemacht, und mit welchem Talent Sie Jahre lang daran gearbeitet haben müssen.

Die glückliche und sinnreiche Verwebung der merkwürdigsten Ereignisse und Personen der siebenziger und achziger Jahre in Ihre Geschichte hat mich überrascht, ebenso wie die wahre Schilderung der Geister der vorrevolutionären deutschen Zustände, die Sie am Beispiele der schwäbischen meisterhaft darstellen. Kein Faden ist müssig angesponnen und die Geschichte sehr spannend: sie muss Beyfall finden.

Der philosophische und politische Standpunct auf den Sie sich stellen erlaubt Ihnen die Vorzüge und Gebrechen jener Zeiten und Menschen in gerechter Wage zu wägen, und Sie thun dies so geschickt, indem Sie fast nie ein Resultat aussprechen, sondern die Urtheile aus den Charakteren der handelnden Personen selbst entwickeln.

Darf ein Buchhändler es wagen zu sagen, dass sein Auge auch Schwächen entdeckt hat, so fordert die Gewissenhaftigkeit doch zu bemerken, dass die Vorzüge und schönen Stellen dieselben weit und glänzend überwiegen. Wie grossartig ist Schubarts Fluch!

Dass die JG. Cottasche Buchhandlung diesen vortrefflichen Artikel (denn das ist er und Ihr Buch wird grosses Glück machen, reissend gelesen werden) gleichwohl nicht nimmt, liegt einzig in der persönlichen Stellung ihres Eigentümers.

Die Verleger werden sich um denselben schlagen. Ich hoffe, sie werden Ihnen auch das Honorar zahlen, das Ihr Werk verdient, das mit f 50 pro Bogen nicht zu teuer erkauft ist.

Ist es Ihnen möglich den Vorschuss früherer Jahre bey dieser Gelegenheit ganz oder theilweise zu tilgen, so soll es mich freuen.

Am leichtesten geschieht es, wenigstens zum Theil, wenn der Verleger, zu dessen Vortheil es auch dienen mag Ihnen vor dem Druck noch gestattet eine Reihe von Abschnitten im Morgenblatt geben, und damit auf das Werk aufmerksam machen zu dürfen.

Wo Sie sich auch hinwenden, so wünsche ich, dass Sie mich und die Journale der J. G. Cottaschen Buchhandlung nicht vergessen und mir die Geneigtheit erhalten möchten auf welche ich so viel grösseren Werth lege, als meine Hochachtung für sie durch Ihr Werk gestiegen ist.

In ausgezeichnetster Hochachtung

Stgdt 9/XII 42 Georg v. Cotta.«

Zur Steuer der Wahrheit soll nicht unerwähnt bleiben, dass der letzte Rest des in dem Briefe beregten Vorschusses, dessen Tilgung dem jungen mittellosen Autor sehr schwer fiel, am Ende von Cotta gelöscht worden ist. Er beweist, wie hoch Herr v. Cotta und seine Umgebung den Wert des Buches einschätzten und 91 welche Wirkung sie ihm auch auf die Massen zutrauten; dabei stellt er dem literarischen Verständnis des Briefschreibers ein glänzendes Zeugnis aus. Freilich klingt die Vorhersage, die Verleger würden sich um diesen Artikel schlagen, wie bitterer Hohn angesichts der trostlosen Schicksale, die das Buch gehabt hat, sie war aber ohne 92 Frage aufrichtig gemeint, und aufrichtig ist auch die Versicherung, dass das Nein nur aus persönlichen Gründen erfolge. Kein Zweifel, es waren auch jetzt nur die alten Loyalitätsbedenken, die den Alleinherrscher des württembergischen Buchhandels bewogen, dieses Prachtstück definitiv fallen zu lassen und dadurch – unabsichtlich – dem Buch und seinem Autor den Weg des Erfolges zu verschliessen. Denn durch den Umstand, dass der »Heinrich Roller« nicht in die richtigen Hände kam, ist das Lebensschiff meines Vaters, das so stolz vom Stapel gegangen war, zuerst auf die Sandbank getrieben worden.

Als nach sechs langen Jahren des Suchens und Harrens das Werk endlich unter dem Titel »Schillers Heimatjahre« im Franckschen Verlag zu Stuttgart erschien und in drei Bänden vor ihm lag, da war es dem Verfasser wie ein Traum, denn er hatte nicht mehr gehofft, die Herausgabe zu erleben.

Aber die Freude war von kurzer Dauer, denn als es ans Bezahlen ging, fehlten die Gelder, es kam abermals zu einem nutzlosen Prozess, neben dem mein Vater noch eine Injurienklage führen musste, so eigentümlich war die geschäftliche Verkehrsform des damaligen Inhabers der Firma. Wäre ja sogar unser sanftmütiger Onkel Ernst, der sich bei diesem Herrn zu mündlicher Verständigung einfand, beinahe in Tätlichkeiten verwickelt worden. Ob eine Einigung erzielt wurde, weiss ich nicht, ich weiss nur, dass noch durch 93 Jahre in meines Vaters Briefen an Kausler von dem ausgebliebenen Honorar für die »Heimatjahre« die Rede ist. Nichts hatte dieses hoffnungsreiche Werk ihm eingetragen als endlose Kümmernisse und die Aufregungen dreier Prozesse. Und von nun an waltete durch alle Zeit der Unstern über den »Heimatjahren« weiter. Unter den Werken meines Vaters trug gerade dieses, das in so eminentem Sinne unterhaltend ist, alle Garantien eines glänzenden Erfolges in sich; hätten ja sogar seine kleinen Schwächen, die der Zeit angehörten, ihm die Gunst der Zeit sichern müssen. Aber der kleine Stuttgarter Verlag besass gar nicht die Mittel, es über die Landesgrenze hinaus zu verbreiten. In Württemberg wurde es bewundert, gelesen – aber nicht gekauft; dreizehn Jahre sollten vergehen, bevor die erste Auflage erschöpft war. Hauffs Lichtenstein, der mit seiner kindlichen Romantik heute nur noch als Jugendschrift im Ganzen geniessbar ist, sättigte damals auch den reiferen Leser und deckte die Bedürfnisse des bücherkaufenden Publikums vollauf. Es war ein Fall, wo das bekannte Sprichwort sich umkehrte: hier wurde das Gute des Besseren Feind, denn der Schwabe ist von Natur langsam und ausschliesslich, hat er einmal einen Dichter in sein Herz geschlossen, so besinnt er sich lange, ehe er einem andern dieselbe Gunst erweisst. Zudem, was den Hauffschen Roman so populär machte, waren nicht allein seine Vorzüge, die prächtigen Figuren der Ulmer 94 Ratsherrn und das lebendige Landschaftskolorit, sondern in noch höherem Grad die sentimentale Liebesgeschichte; denn wo das Starke sich mit dem Süsslichen paart, da gibt es eine Mischung, die jedesmal ihre Zeit erobert.

Hermann Kurz um die Wende des 30. Jahres