|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

[Frankfurt a. d. Oder, Anfang 1800]

Inliegenden Brief bin ich entschlossen morgen abend Ihrem Vater zu übergeben. Ich fühle, seit gestern abend, daß ich meinem Versprechen, nichts für meine Liebe zu tun, das ein Betrug Ihrer würdigen Eltern wäre, nicht treu bleiben kann. Vor Ihnen zu stehen, und nicht sprechen zu dürfen, weil andere diese Sprache nicht hören sollen, Ihre Hand in der meinigen zu halten und nicht sprechen zu dürfen, weil ich mich diese Sprache gegen Sie nicht erlauben will, ist eine Qual, die ich aufheben will und muß. Ich will es daher erfahren, ob ich Sie mit Recht lieben darf, oder gar nicht. Ist das letzte, so bin ich entschlossen, das Versprechen, welches ich Ihrem Vater in den letzten Zeilen meines Briefes gebe, auszuführen. Ist es nicht, so bin ich glücklich – Wilhelmine! Bestes Mädchen! Habe ich in dem Briefe an Ihren Vater zu kühn in Ihre Seele gesprochen? Wenn Ihnen etwas darin mißfällt, so sagen Sie es mir morgen, und ich ändere es ab.

Ich sehe, daß das neue Morgenlicht meines Herzens zu hell leuchtet, und schon zu sehr bemerkt wird. Ohne diesen Brief könnte ich Ihrem Rufe schaden, der mir doch teurer ist als alles in der Welt. Es komme nun auch, was der Himmel über mich verhängt, ich bin ruhig bei der Überzeugung, daß ich recht so tue.

Heinrich Kleist.

N. S. Wenn Sie morgen einen Spaziergang nicht abschlagen, so könnte ich von Ihnen erfahren, was Sie von diesem Schritte urteilen und denken. – Von meiner Reise habe ich, aus Gründen, die Sie selbst entschuldigen werden, nichts erwähnt. Schweigen Sie daher auch davon. Wir verstehn uns ja.

*

[Frankfurt a. d. Oder, Anfang 1800]

[Der Anfang fehlt.] . . . sichtbar die Zuversicht von Ihnen geliebt zu werden? Atmet nicht in jeder Zeile das frohe Selbstbewußtsein der erhörten und beglückten Liebe? – Und doch – wer hat es mir gesagt? Und wo steht es geschrieben?

Zwar – was soll ich aus dem Frohsinn, der auch Sie seit gestern belebt, was soll ich aus den Freudentränen, die Sie bei der Erklärung Ihres Vaters vergossen haben, was soll ich aus der Güte, mit welcher Sie mich in diesen Tagen zuweilen angeblickt haben, was soll ich aus dem innigen Vertrauen, mit welchem Sie in einigen der verflossenen Abende, besonders gestern am Fortepiano, zu mir sprachen, was soll ich aus der Kühnheit, mit welcher Sie sich jetzt, weil Sie es dürfen, selbst in Gegenwart andrer mir nähern, da Sie sonst immer schüchtern von mir entfernt blieben – ich frage, was soll ich aus allen diesen fast unzweifelhaften Zügen anderes schließen, was anderes, Wilhelmine, als daß ich geliebt werde?

Aber darf ich meinen Augen und meinen Ohren, darf ich meinem Witze und meinem Scharfsinn, darf ich dem Gefühle meines leichtgläubigen Herzens, das sich schon einmal von ähnlichen Zügen täuschen ließ, wohl trauen? Muß ich nicht mißtrauisch werden auf meine Schlüsse, da Sie mir selbst schon einmal gezeigt haben, wie falsch sie zuweilen sind? Was kann ich im Grunde, reiflich überlegt, mehr glauben, als was ich vor einem halben Jahre auch schon wußte, ich frage, was kann ich mehr glauben, als daß Sie mich schätzen und daß Sie mich wie einen Freund lieben?

Und doch wünsche ich mehr, und doch möchte ich nun gern wissen, was Ihr Herz für mich fühlt. Wilhelmine! Lassen Sie mich einen Blick in Ihr Herz tun. Öffnen Sie mir es einmal mit Vertrauen und Offenherzigkeit. So viel Vertrauen, so viel unbegrenztes Vertrauen von meiner Seite verdient doch wohl einige Erwiderung von der Ihrigen. Ich will nicht sagen, daß Sie mich lieben müßten, weil ich Sie liebe; aber vertrauen müssen Sie sich mir, weil ich mich Ihnen unbegrenzt vertraut habe. – Wilhelmine! Schreiben Sie mir einmal recht innig und herzlich. Führen Sie mich einmal in das Heiligtum Ihres Herzens das ich noch nicht mit Gewißheit kenne. Wenn der Glaube, den ich aus der Innigkeit Ihres Betragens gegen mich schöpfte, zu kühn und noch zu übereilt war, so scheuen Sie sich nicht es mir zu sagen. Ich werde mit den Hoffnungen, die Sie mir gewiß nicht entziehen werden, zufrieden sein. Aber auch dann, Wilhelmine, wenn mein Glaube gegründet wäre, auch dann scheuen Sie sich nicht, sich mir ganz zu vertrauen. Sagen Sie es mir, wenn Sie mich lieben – denn warum wollten Sie sich dessen schämen? Bin ich nicht ein edler Mensch, Wilhelmine?

Zwar eigentlich – – ich will es Ihnen nur offenherzig gestehen, Wilhelmine, was Sie auch immerhin von meiner Eitelkeit denken mögen – eigentlich bin ich es fest überzeugt, daß Sie mich lieben. Aber, Gott weiß, welche seltsame Reihe von Gedanken mich wünschen lehrt, daß Sie es mir sagen möchten. Ich glaube, daß ich entzückt sein werde, und daß Sie mir einen Augenblick, voll der üppigsten und innigsten Freude bereiten werden, wenn Ihre Hand sich entschließen könnte, diese drei Worte niederzuschreiben: ich liebe Dich.

Ja, Wilhelmine, sagen Sie mir diese drei herrlichen Worte; sie sollen für die ganze Dauer meines künftigen Lebens gelten. Sagen Sie sie mir einmal und lassen Sie uns dann bald dahin kommen, daß wir nicht mehr nötig haben, sie uns zu wiederholen. Denn nicht durch Worte aber durch Handlungen zeigt sich wahre Treue und wahre Liebe. Lassen Sie uns bald recht innig vertraut werden, damit wir uns ganz kennen lernen. Ich weiß nichts, Wilhelmine, in meiner Seele regt sich kein Gedanke, kein Gefühl in meinem Busen, das ich mich scheuen dürfte Ihnen mitzuteilen. Und was könnten Sie mir wohl zu verheimlichen haben? Und was könnte Sie wohl bewegen, die erste Bedingung der Liebe, das Vertrauen zu verletzen? – Also offenherzig, Wilhelmine, immer offenherzig. Was wir auch denken und fühlen und wünschen – etwas Unedles kann es nicht sein, und darum wollen wir es uns freimütig mitteilen. Vertrauen und Achtung, das sind die beiden unzertrennlichen Grundpfeiler der Liebe, ohne welche sie nicht bestehen kann; denn ohne Achtung hat die Liebe keinen Wert und ohne Vertrauen keine Freude.

Ja, Wilhelmine, auch die Achtung ist eine unwiderrufliche Bedingung der Liebe. Lassen Sie uns daher unaufhörlich uns bemühen, nicht nur die Achtung, die wir gegenseitig für einander tragen, zu erhalten, sondern auch zu erhöhen. Denn dieser Zweck ist es erst, welcher der Liebe ihren höchsten Wert gibt. Edler und besser sollen wir durch die Liebe werden, und wenn wir diesen Zweck nicht erreichen, Wilhelmine, so mißverstehen wir uns. Lassen Sie uns daher immer mit sanfter menschenfreundlicher Strenge über unser gegenseitiges Betragen wachen. Von Ihnen wenigstens wünsche ich es, daß Sie mir offenherzig alles sagen, was Ihnen vielleicht an mir mißfallen könnte. Ich darf mich getrauen alle Ihre Forderungen zu erfüllen, weil ich nicht fürchte, daß Sie überspannte Forderungen machen werden. Fahren Sie wenigstens fort, sich immer so zu betragen, daß ich mein höchstes Glück in Ihre Liebe und in Ihre Achtung setze; dann werden sich alle die guten Eindrücke, von denen Sie vielleicht nichts ahnden, und die ich Ihnen dennoch innig und herzlich danke, verdoppeln und verdreifachen. – Dafür will ich denn auch an Ihrer Bildung arbeiten, Wilhelmine, und den Wert des Mädchens, das ich liebe, immer noch mehr veredlen und erhöhen.

Und nun noch eine Hauptsache, Wilhelmine. Sie wissen, daß ich bereits entschlossen bin, mich für ein Amt zu bilden; aber noch bin ich nicht entschieden, für welches Amt ich mich bilden soll. Ich wende jede müßige Stunde zum Behufe der Überlegung über diesen Gegenstand an. Ich wäge die Wünsche meines Herzens gegen die Forderungen meiner Vernunft ab; aber die Schalen der Waage schwanken unter den unbestimmten Gewichten. Soll ich die Rechte studieren? – Ach, Wilhelmine, ich hörte letzthin in dem Naturrechte die Frage aufwerfen, ob die Verträge der Liebenden gelten könnten, weil sie in der Leidenschaft geschehen – und was soll ich von einer Wissenschaft halten, die sich den Kopf darüber zerbricht ob es ein Eigentum in der Welt gibt, und die mir daher nur zweifeln lehren würde, ob ich Sie auch wohl jemals mit Recht die Meine nennen darf; Nein, nein, Wilhelmine, nicht die Rechte will ich studieren, nicht die schwankenden ungewissen, zweideutigen Rechte der Vernunft will ich studieren, an die Rechte meines Herzens will ich mich halten, und ausüben will ich sie, was auch alle Systeme der Philosophen dagegen einwenden mögen. – Oder soll ich mich für das diplomatische Fach bestimmen? – Ach, Wilhelmine, ich erkenne nur ein höchstes Gesetz an, die Rechtschaffenheit, und die Politik kennt nur ihren Vorteil. Auch wäre der Aufenthalt an fremden Höfen kein Schauplatz für das Glück der Liebe. An den Höfen herrscht die Mode, und die Liebe flieht vor der unbescheidnen Spötterin. – Oder soll ich mich für das Finanzfach bestimmen? – Das wäre etwas. Wenn mir auch gleich der Klang rollender Münzen eben nicht lieb und angenehm ist, so sei es dennoch. Der Einklang unsrer Herzen möge mich entschädigen, und ich verwerfe diesen Lebensweg nicht, wenn er zu unserm Ziele führen kann. – Auch noch ein Amt steht mir offen, ein ehrenvolles Amt, das mir zugleich alle wissenschaftlichen Genüsse gewähren würde, aber freilich kein glänzendes Amt, ein Amt, von dem man freilich als Bürger des Staates nicht, wohl aber als Weltbürger weiterschreiten kann – ich meine ein akademisches Amt. – Endlich bleibt es mir noch übrig die Ökonomie zu studieren, um die wichtige Kunst zu lernen, mit geringen Kräften große Wirkungen hervorzubringen. Wenn ich mir diese große Kunst aneignen könnte, dann Wilhelmine, könnte ich ganz glücklich sein, dann könnte ich, ein freier Mensch, mein ganzes Leben Ihnen und meinem höchsten Zwecke – oder vielmehr, weil es die Rangordnung so will – meinem höchsten Zwecke und Ihnen widmen.

So stehe ich jetzt, wie Herkules, am fünffachen Scheidewege und sinne, welchen Weg ich wählen soll. Das Gewicht des Zweckes, den ich beabsichte, macht mich schüchtern bei der Wahl. Glücklich, glücklich, Wilhelmine, möchte ich gern werden, und darf man da nicht schüchtern sein, den rechten Weg zu verfehlen? Zwar ich glaube, daß ich auf jedem dieser Lebenswege glücklich sein würde, wenn ich ihn nur an Ihrer Seite zurücklegen kann. Aber, wer weiß, Wilhelmine, ob Sie nicht vielleicht besondere Wünsche haben, die es wert sind, auch in Erwägung gezogen zu werden. Daher fordere ich Sie auf, mir Ihre Gedanken über alle diese Pläne, und Ihre Wünsche, in dieser Hinsicht, mitzuteilen. Auch wäre es mir lieb von Ihnen zu erfahren, was Sie sich wohl eigentlich von einer Zukunft an meiner Seite versprechen? Ich verspreche nicht unbedingt den Wunsch zu erfüllen, den Sie mir mitteilen werden; aber ich verspreche bei gleich vorteilhaften Aussichten denjenigen Lebensweg einzuschlagen, der Ihren Wünschen am meisten entspricht. Sei es dann auch der mühsamste, der beschwerdenvollste Weg. Wilhelmine, ich fühle mich mit Mut und Kraft ausgerüstet, um alle Hindernisse zu übersteigen; und wenn mir der Schweiß über die Schläfe rollt und meine Kräfte von der ewigen Anstrengung ermatten, so soll mich tröstend das Bild der Zukunft anlächeln und der Gedanke mir neuen Mut und neue Kraft geben: ich arbeite ja für Wilhelmine.

Heinrich Kleist.

*

Frankfurt a. d. Oder, den 30. Mai 1800

Liebe Wilhelmine. Die wechselseitige Übung in der Beantwortung zweifelhafter Fragen hat einen so vielseitigen Nutzen für unsre Bildung, daß es wohl der Mühe wert ist, die Sache ganz so ernsthaft zu nehmen, wie sie ist, und Dir eine kleine Anleitung zu leichteren und zweckmäßigeren Entscheidungen zu geben. Denn durch solche schriftlichen Auflösungen interessanter Aufgaben üben wir uns nicht nur in der Anwendung der Grammatik und im Stile, sondern auch in dem Gebrauch unsrer höheren Seelenkräfte; und endlich wird dadurch unser Urteil über zweifelhafte Gegenstände festgestellt und wir selbst auf diese Art nach und nach immer um eine und wieder um eine interessante Wahrheit reicher.

Die Antwort auf meine erste Frage ist, ihrem Sinne nach, ganz so, und die Antwort auf meine zweite Frage, ihrem Sinne nach, vielleicht noch besser, als ich sie selbst gegeben haben würde. Nur in der Einkleidung, in der Anordnung und in der Ausführung beider Entscheidungen ließe sich einiges anführen, das zu tadeln wäre.

Das behalte ich aber unseren mündlichen Unterhaltungen bevor, und begnüge mich, Dir hier bloß den Weg vorzuzeichnen, den ich selbst bei der Beantwortung einer ähnlichen Frage einschlagen würde.

Gesetzt, Du fragtest mich, welcher von zwei Eheleuten, deren jeder seine Pflichten gegen den andern erfüllt, am meisten bei dem früheren Tode des andern verliert; so würde alles, was in meiner Seele vorgeht, ohngefähr in folgender Ordnung aneinander hangen.

Zuerst fragt mein Verstand: was willst Du? das heißt, mein Verstand will den Sinn Deiner Frage begreifen. Dann fragt meine Urteilskraft: worauf kommt es an? das heißt, meine Urteilskraft will den Punkt der Streitigkeit auffinden. Zuletzt fragt meine Vernunft: worauf läuft das hinaus? das heißt, meine Vernunft will aus dem Vorangehenden das Resultat ziehen.

Zuerst stellt sich also mein Verstand den Sinn Deiner Frage deutlich vor, und findet, daß Du Dir zwei Eheleute denkst, deren jeder für den andern tut, was er seiner Natur nach vermag; daß Du also voraussetzest, jeder verliere bei dem Tode des andern etwas, und daß Du endlich eigentlich nur wissen willst, auf wessen Seite das Übergewicht des Verlustes befindlich ist.

Nun stellt sich meine Urteilskraft an die Quelle der Streitigkeit, und fragt: was tut denn eigentlich jeder der beiden Eheleute, seiner Natur nach, für den andern; und wenn sie dieses gefunden hat, so vergleicht sie das, was beide für einander tun, und bestimmt daraus, wer von beiden am meisten für den andern tut. Da findet nun die Urteilskraft zuerst, daß der Mann nicht bloß der Mann seiner Frau, sondern auch noch ein Bürger des Staates, die Frau hingegen nichts als die Frau ihres Mannes ist; daß der Mann nicht bloß Verpflichtungen gegen seine Frau, sondern auch Verpflichtungen gegen sein Vaterland, die Frau hingegen keine andern Verpflichtungen hat, als Verpflichtungen gegen ihren Mann; daß folglich das Glück des Weibes zwar ein wichtiger und unerläßlicher, aber nicht der einzige Gegenstand des Mannes, das Glück des Mannes hingegen der alleinige Gegenstand der Frau ist; daß daher der Mann nicht mit allen seinen Kräften für seine Frau, die Frau hingegen mit ihrer ganzen Seele für den Mann wirkt; daß die Frau, in der Erfüllung der Hauptpflichten ihres Mannes, nichts empfängt, als Schutz gegen Angriffe auf Ehre und Sicherheit, und Unterhalt für die Bedürfnisse ihres Lebens, der Mann hingegen, in der Erfüllung der Hauptpflichten seiner Frau, die ganze Summe seines häuslichen, das heißt überhaupt, alles Glückes von ihr empfängt; daß zuletzt der Mann nicht immer glücklich ist, wenn es die Frau ist, die Frau hingegen immer glücklich ist, wenn der Mann glücklich ist, und daß also das Glück des Mannes eigentlich der Hauptgegenstand des Bestrebens beider Eheleute ist. Aus der Vergleichung dieser Sätze bestimmt nun die Urteilskraft, daß der Mann bei weitem, ja unendlich mehr von seiner Frau empfängt, als die Frau von ihrem Manne.

Nun übernimmt die Vernunft das letzte Geschäft, und zieht aus jenem letzten Satze den natürlichen Schluß, daß derjenige, der am meisten empfängt, auch am meisten verlieren müsse, und daß folglich, da der Mann unendlich mehr empfängt, als die Frau, er auch unendlich mehr bei dem Tode derselben verlieren müsse, als die Frau bei dem Tode ihres Mannes.

Auf diesem Wege wäre ich also durch eine Reihe von Gedanken, deren jeden ich, ehe ich mich an die Ausführung des Ganzen wage, auf einem Nebenblatte aufzuschreiben pflege, auf das verlangte Resultat gekommen und es bleibt mir nun nichts übrig, als die zerstreuten Gedanken in ihrer Verknüpfung von Grund und Folge zu ordnen und dem Aufsatze die Gestalt eines abgerundeten, vollständigen Ganzen zu geben.

Das würde nun ohngefähr auf diese Art am besten geschehen:

»Der Mann ist nicht bloß der Mann seiner Frau, er ist auch ein Bürger des Staates; die Frau hingegen ist nichts, als die Frau ihres Mannes; der Mann hat nicht bloß Verpflichtungen gegen seine Frau, er hat auch Verpflichtungen gegen sein Vaterland; die Frau hingegen hat keine andern Verpflichtungen, als Verpflichtungen gegen ihren Mann; das Glück des Weibes ist zwar ein unerlaßlicher, aber nicht der einzige Gegenstand des Mannes, ihm liegt auch das Glück seiner Landsleute am Herzen; das Glück des Mannes hingegen ist der einzige Gegenstand der Frau; der Mann ist nicht mit allen seinen Kräften für seine Frau tätig, er gehört ihr nicht ganz, nicht ihr allein, denn auch die Welt macht Ansprüche auf ihn und seine Kräfte; die Frau hingegen ist mit ihrer ganzen Seele für ihren Mann tätig, sie gehört niemandem an, als ihrem Manne, und sie gehört ihm ganz an; die Frau endlich, empfängt, wenn der Mann seine Hauptpflichten erfüllt, nichts von ihm, als Schutz gegen Angriff auf Ehre und Sicherheit, und Unterhalt für die Bedürfnisse ihres Lebens, der Mann hingegen empfängt, wenn die Frau ihre Hauptpflichten erfüllt, die ganze Summe seines irdischen Glückes; die Frau ist schon glücklich, wenn es der Mann nur ist, der Mann nicht immer, wenn es die Frau ist, und die Frau muß ihn erst glücklich machen. Der Mann empfängt also unendlich mehr von seiner Frau, als umgekehrt die Frau von ihrem Manne.

Folglich verliert auch der Mann unendlich mehr bei dem Tode seiner Frau, als diese umgekehrt bei dem Tode ihres Mannes. Die Frau verliert nichts als den Schutz gegen Angriffe auf Ehre und Sicherheit, und Unterhalt für die Bedürfnisse ihres Lebens; das erste findet sie in den Gesetzen wieder, oder der Mann hat es ihr in Verwandten, vielleicht in erwachsenen Söhnen hinterlassen; das andere kann sie auch als Hinterlassenschaft von ihrem Manne erhalten haben. Aber wie will die Frau dem Manne hinterlassen, was er bei ihrem Tode verliert? Er verliert die ganze Inbegriff seines irdischen Glückes, ihm ist, mit der Frau, die Quelle alles Glückes versiegt, ihm fehlt alles, wenn ihm eine Frau fehlt, und alles, was die Frau ihm hinterlassen kann, ist das wehmütige Andenken an ein ehemaliges Glück, das seinen Zustand noch um so trauriger macht.«

—————

Ich füge jetzt hier noch eine Frage bei, die auf ähnlichem Wege aufgelöset werden könnte: Sind die Weiber wohl ganz ohne allen Einfluß auf die Staatsregierung?

H. K.

*

[Frankfurt a. d. Oder, Frühjahr bis Sommer 1800]

[1]

1. Wenn jemand einen Fehler, von welchem er selbst nicht frei ist, an einem anderen tadelt, so hört man ihm oft antworten: du machst es selbst nicht besser und tadelst doch andere; – Ich frage: darf man darum nie einen Fehler an anderen tadeln, weil man ihn selbst beging?

2. Was für ein Unterschied ist zwischen rechtfertigen und entschuldigen?

3. Wenn beide, Mann und Frau, für einander tun, was sie ihrer Natur nach vermögen, wer verliert von beiden am meisten, wenn einer zuerst stirbt?

4. Eine Frau kann sich die Achtung und das Vertrauen ihres Mannes erworben haben, ohne sein Interesse zu besitzen. Wodurch gewinnt und erhält sie sich dieses?

[2]

Frage.

Eine Frau, die achtungswürdig ist, ist darum noch nicht interessant. Wodurch erwirbt und erhält sich nun wohl eine Frau das Interesse ihres Mannes?

Antwort.

Es ist mit dem Interesse wie mit allen Dingen dieser Erde. Es ist nicht genug, daß der Himmel sie erschaffen hat, er muß sie auch unterhalten, wenn sie fortdauern sollen. Und nichts bedarf der Nahrung, der sorgfältigsten, mehr, als das rätselhafte Ding, das sich erzeugt, wir wissen nicht wie, und oft wieder verschwindet, wir wissen nicht wie – das Interesse.

Interesse erwecken, und es sich selbst überlassen, heißt einem Kinde das Leben geben, und es sich selbst überlassen. Das eine stirbt wie das andere dahin, nicht, weil man ihm etwas Schädliches zufügt, sondern weil man ihm nichts zufügt.

Aber das Kind ist nicht so ekel in der Ernährung, als das Interesse. Das Kind begnügt sich mit einer Nahrung, das Interesse will immer eine ausgesuchte, verfeinerte, wechselnde Nahrung. Es stirbt, wenn man ihm heute und morgen vorsetzt, was es schon gestern und vorgestern genoß.

Denn nichts ist dem Interesse so zuwider, als Einförmigkeit, und nichts ihm dagegen so günstig, als Wechsel und Neuheit. Daher macht uns das Reisen so vieles Vergnügen, weil mit den immer wechselnden Standorten auch die Ansichten der Natur immer wechseln, und daher hat überhaupt das Leben ein so hohes, ja das höchste Interesse, weil es gleichsam eine große Reise ist und weil jeder Augenblick etwas Neues herbeiführt, uns eine neue Ansicht zeigt oder eine neue Aussicht eröffnet.

Nun ist aber nichts so fähig, eine immerwechselnde Gestalt anzunehmen, als Talente. Die Tugend und die Liebe tragen ihrer Natur nach immer nur ein Gewand, und dürfen es ihrer Natur nach, nicht wechseln. Talente hingegen können mit Form und Einkleidung unaufhörlich wechseln und gefallen vielleicht eben nur darum weil sie das können.

Daher wird eine Frau, die sich das Interesse ihres Mannes erhalten will, ihre Talente, wenn sie von der Natur damit beschenkt ist, immer ausbilden und üben müssen, damit der Mann immer bei ihr den Genuß des Schönen finde, den er nie ganz entbehren kann, und den er sonst bei Fremden suchen müßte. Denn Tugend und Liebe begründen zwar das Familienglück, aber nur Talente machen es wirklich anziehend. Dabei ist nicht eben notwendig, daß die Talente der Musik, des Zeichnens, des Vorlesens etc. bis zur Vollkommenheit ausgebildet sind, wenn nur überhaupt der Sinn für das wahre Schöne dabei herrschend ist.

[3]

Frage.

Was ist wünschenswerter, auf eine kurze Zeit, oder nie glücklich gewesen zu sein?

Antwort.

Wenn man den Zustand dessen, der ein Glück verlor, mit dem Zustande dessen vergleicht, der nie ein Glück genoß, so schwanken die Schalen unter den Gewichten fast gleicher Übel und es ist schwer die Frage zu entscheiden. Doch scheint es, als ob sich die Waage auf der Seite des letztern neigte.

Wer einst an den Brüsten des Glückes den goldnen Traum des Lebens träumte, der streckt zwar, wenn ihn das Schicksal mit rauher Stimme weckt, wehmütig die Arme aus nach den göttlichen Gestalten, die nun auf immer entfliehen, und sein Schmerz ist um so größer, je größer das Glück war, dessen er genoß; aber ihm ist doch aus dem Füllhorne des Segens, das von oben herab sich öffnet, auch ein Blümchen zugefallen, das ihn selbst in der Erinnerung noch erfreuen kann, wenn es gleich längst verblüht ist. Ihm sind doch die Ansprüche, die er an dies Leben zu machen hatte, nicht ganz unerfüllt geblieben, nicht mit allen seinen Forderungen ist er von der großen Erbschaft abgewiesen worden, welche der Himmel den Kindern der Erde vermacht hat, nicht murren wird er mit dem Vater der Menschen, der ihn von seiner Liebe nicht ausschloß, nicht mit bitterm Groll seine Geschwister beneiden, die mit ihm nur zu gleichen Teilen gingen, nicht zürnen auf den Genuß seines Glückes, weil er nicht ewig währte, so wie man dem Frühlinge nicht zürnt, weil er kurz ist, und den Tag nicht verwünscht, weil ihn die Nacht ablöset. Mutiger und sicherer als wenn er nie auf hellen Pfaden gewandelt wäre, wird er nun auch die dunkeln Wege seines Lebens durchwandeln und in der Erinnerung zuweilen mit wehmütiger Freude die bemoosten Ruinen seines ehemaligen Glückes besuchen, um das Herbstblümchen der Weisheit zu pflücken.

Aber wem von allen seinen brennenden Wünschen auch nicht der bescheidenste erfüllt wurde, wer von jenem großen Vermächtnis, von dessen Überfluß alle seine Brüder schwelgen, auch nicht einmal den Pflichtteil erhalten hat, der steht da wie ein verstoßner Sohn, ausgeschlossen von der Liebe des Allvaters, der sein Vater nicht ist – und die Schale, auf welcher sein Zustand ruht, neigt sich tief gegen die Schale des andern. –

[4]

1. Wenn der Mann sein brutales Recht des Stärkern mit den Waffen der Gewalt gegen die Frau ausübt, hat nicht auch die Frau ein Recht gegen den Mann, das man das Recht des Schwächern nennen könnte, und das sie mit den Waffen der Sanftmut geltend machen kann?

2. Was knüpft die Menschen mehr mit Banden des Vertrauens aneinander, Tugenden oder Schwächen?

3. Darf die Frau niemandem gefallen, als dem Manne?

4. Welche Eifersucht stört den Frieden in der Ehe?

Damit indessen nicht immer bloß Dein Verstand geübt wird, liebe Wilhelmine, sondern auch andere Seelenkräfte, so will ich auch einmal Deiner Einbildungskraft eine kleine Aufgabe geben. Du sollst mir nämlich die Lage beschreiben, die Deinen Erwartungen von dem künftigen Glücke der Ehe am meisten entsprechen könnte. Du kannst dabei Deiner Einbildungskraft freien Lauf lassen, den Schauplatz des ehelichen Glückes ganz nach Deinen Begriffen vom Schönen bilden, das Haus ganz nach Deiner Willkür ordnen und einrichten, die Geschäfte bestimmen, denen Du Dich am liebsten unterziehen würdest, und die Vergnügungen nennen, die Du Dir oder mir oder andern am liebsten darin bereiten möchtest.

[5]

Fragen.

1. Darf man jeden irrigen Grundsatz anderer Menschen bekämpfen, oder muß man nicht unschädliche Grundsätze dulden und ehren, wenn an ihnen die Ruhe eines Menschen hangt?

2. Darf man wohl von einem Menschen immer mit unerbittlicher Strenge die Erfüllung seiner Pflichten verlangen, oder kann man nicht schon mit ihm zufrieden sein, wenn er seine Pflichten nur immer anerkennt und den guten Willen, sie zu erfüllen, nie verliert?

3. Darf der Mensch wohl alles tun, was recht ist, oder muß er sich nicht damit begnügen, daß nur alles recht sei, was er tut?

4. Darf man sich in dieser Welt wohl bestreben, das Vollkommene wirklich zu machen, oder muß man sich nicht begnügen, nur das Vorhandne vollkommner zu machen?

5. Was ist besser, gut sein oder gut handeln?

—————

Wenn ein Mädchen gefragt wird, was sie von einer zukünftigen Ehe fordert, um am glücklichsten darin zu sein, so muß sie zuerst bestimmen,

1. welche Eigenschaften ihr künftiger Gatte haben soll, ob er an Geist und Körper außerordentlich, oder gewöhnlich, und in welchem Grade er dies sein soll etc., ferner ob er reich, vornehm etc.

2. welch ein Amt er bekleiden soll, ob ein militärisches, oder ein Zivilamt, oder gar keines.

3. wo der Schauplatz der Ehe sein soll, ob in der Stadt, oder auf dem Lande, und wie er in einem dieser Fälle seinen einzelnen Bestimmungen nach beschaffen sein soll, ob er im Gebirge, oder in der Ebene, oder am Meere liegen soll etc.

4. wie das Haus selbst eingerichtet sein soll, ob groß und prächtig, oder nur geräumig, bequem etc. etc.

5. ob Luxus in der Wirtschaft herrschen soll, oder Wohlstand etc.

6. welche Geschäfte sie führen will, welche nicht etc.

7. welche Vergnügungen in dem Hause herrschen sollen, ob geräuschvolle, oder stille, prächtige oder edle, moderne oder sinnreiche etc. etc.

8. welchen Grad von Herrschaft sie darin führen und welchen sie ihrem Gatten überlassen will?

9. Wie ihr Gatte sich überhaupt gegen sie betragen soll, ob schmeichelnd oder wahr, demütig oder stolz; ob er im Hause lustig, oder froh oder ernst sein soll; ob er sie außer dem Hause mit Eklat ehren soll, oder ob es genug sei, wenn dies zu Hause im Stillen geschieht; ob überhaupt außer dem Hause vor den Menschen viel geschehen müsse, oder ob es nicht genug sei, ganz im Stillen desto mehr zu genießen?

—————

Da das Ganze nichts als ein Wunsch ist, so hat die Phantasie ihren uneingeschränkten Spielraum, und darf sich an keine Fessel der Wirklichkeit binden. –

*

Berlin, den 14. August 1800

Noch am Abend meiner Ankunft an diesem Orte melde ich Euch, daß ich gesund und vergnügt bin, und bin darum so eilig, weil ich fürchte, daß Ihr, besonders an dem letztern, zweifelt.

Denn eine Reise, ohne angegebnen Zweck, eine so schnelle Anleihe, ein ununterbrochenes Schreiben und am Ende noch obenein Tränen – das sind freilich Kennzeichen eines Zustandes, die dem Anschein nach, Betrübnis bei teilnehmenden Freunden erwecken müssen.

Indessen erinnere Dich, daß ich bloß die Wahrheit verschweige, ohne indessen zu lügen, und daß meine Erklärung, das Glück, die Ehre, und vielleicht das Leben eines Menschen durch diese Reise zu retten, vollkommen gegründet ist.

Gewiß würde ich nicht so geheimnisreich sein, wenn nicht meine beste Erkenntnis mir sagte, daß Verheimlichung meines Zweckes notwendig, notwendig sei.

Indessen Du, und noch ein Mensch, Ihr sollt beide mehr erfahren, als alle übrigen auf der Welt, und überhaupt alles, was zu verschweigen nicht notwendig ist.

Dabei baue ich aber nicht nur auf Deine unverbrüchliche Verschwiegenheit (indem ich will, daß das Scheinbar-Abenteuerliche meiner Reise durchaus versteckt bleibe, und die Welt weiter nichts erfahre, als daß ich in Berlin bin und Geschäfte beim Minister Struensee habe, welches zum Teil wahr ist), sondern auch auf Deine feste Zuversicht auf meine Redlichkeit, so daß selbst bei dem widersprechendsten Anschein Dein Glaube an dieselbe nicht wankt.

Unter diesen Bedingungen sollst Du alles erfahren, was ich sagen kann, welches Du aber ganz allein nur für Dich behalten und der Welt nichts anderes mitteilen sollst, als daß ich in Berlin bin. Ich glaube, daß das Vortreffliche meiner Absicht, die Ausbreitung dieses Satzes, selbst wenn er zuweilen eine Lüge sein sollte, entschuldigt und rechtfertigt.

Ich suche jetzt zunächst einen edeln, weisen Freund auf mit dem ich mich über die Mittel zu meinem Zwecke beraten könne, indem ich mich dazu zu schwach fühle, ob ich gleich stark genug war, den Zweck selbst unwiderruflich festzustellen.

Wärst Du ein Mann gewesen – o Gott, wie innig habe ich dies gewünscht! – Wärst Du ein Mann gewesen – denn eine Frau konnte meine Vertraute nicht werden, – so hätte ich diesen Freund nicht so weit zu suchen gebraucht, als jetzt.

Ergründe nicht den Zweck meiner Reise, selbst wenn Du es könntest. Denke, daß die Erreichung desselben zum Teil an die Verheimlichung vor allen, allen Menschen beruht. Für jetzt wenigstens. Denn einst wird es mein Stolz und meine Freude sein, ihn mitzuteilen.

Grüße W. v. Z. Sie weiß so viel, wie Du, aber nicht viel mehr. – Schicke mir doch durch die Post meine Schrift, über die Kantische Philosophie, welche Du besitzest, und auch die Kulturgeschichte, welche Auguste hat; aber sogleich.

Ich kehre nicht so bald wieder. Doch das alles behältst Du für Dich. Du sollst jedesmal den Ort erfahren, wo ich bin; Du wirst von diesem Vertrauen keinen Gebrauch machen, der der Erreichung meines Zweckes hinderlich wäre.

Sei ruhig. Sei ganz ruhig. – Wenn auch die Hülle des Menschen mit jedem Monde wechselt, so bleibt doch eines in ihm unwandelbar und ewig: das Gefühl seiner Pflicht.

Dein treuer Bruder Heinrich.

N. S. Deine Aufträge werden morgen besorgt werden. – – Du mußt auf alle Adressen an mich immer schreiben, daß der Brief selbst abgeholt werden wird.

*

An das Stiftsfräulein Wilhelmine v. Zenge, Hochwürden und Hochwohlgeboren zu Frankfurt a. O.

Berlin, den 16. August 1800

Mein liebes, teures Herzensminchen, sei nicht böse, daß Du so spät diesen Brief erhältst. Gestern hielten mich viele Geschäfte vom Schreiben ab – doch das ist eine schlechte Entschuldigung. Kein Geschäft darf mich von der Erfüllung der Pflicht abhalten, meinem lieben, treuen Mädchen zur bestimmten Zeit Nachricht von mir zu geben. Nun, verzeihe diesmal. Wenn ich jetzt diese Zeilen auf die Post gäbe, so fändest Du freilich bei Deiner Rückkehr von Tamsel einen Brief von mir vor; aber kann man 7 Zeilen einen Brief nennen? Laß mich also lieber noch ein Weilchen mit Vertrauen und Innigkeit mit Dir plaudern.

Mit welchen Empfindungen ich Frankfurt verlassen habe – ach, liebes Mädchen, das kann ich Dir nicht beschreiben, weil Du mich doch nicht ganz verstehen würdest. Als ich mich von Dir trennte, legte ich mich noch ins Bett, und lag da wohl noch 1½ Stunde, doch mit offnen Augen, ohne zu schlafen. Als ich im Halbdunkel des Morgens abfuhr, war mirs, als hörte ich ein Geräusch an dem einen Fenster Eures Saales. Mir fuhr ein schneller Gedanke durch die Seele, ob Du das wohl sein könntest. Aber Du warst es nicht, ob ich gleich eine brennende Sehnsucht hatte, Dich noch einmal zu sehen. Der Wagen rollte weiter, indessen mein Auge immer noch mit rückwärtsgewandtem Körper an das geliebte Haus hing. Mir traten Tränen ins Auge, ich wünschte herzlich zu weinen, aber ich bin schon zu lange davon entwöhnt.

Auf meiner ganzen Reise nach Berlin ist der Gedanke an Dich nur selten, sehr selten aus meiner Seele gewichen. Ich bin überzeugt, daß wenn man die Augenblicke der Zerstreuung zusammenrechnen wollte, kaum eine kleine Viertelstunde herauskommen würde. Nichts zerstreute mich, nicht das wirklich romantische Steinhöffel (ein Gut des Hofmarschalls Massow), wo gleichsam jeder Baum, jeder Zweig, ja selbst jedes Blatt nach einer entworfenen Idee des Schönen gepflanzt, gebogen und geordnet zu sein scheint; nicht der emporstrebende Rauch der Feueressen am Schlosse, der mich an die Anstalten erinnerte mit welchen man eine königliche Familie hier empfangen wollte; nicht der ganze königliche Troß, der, in eine Staubwolke gehüllt, vor mir dahin rollte; nicht die schöne, bereits fertige Chaussee von Friedrichsfelde nach Berlin, auf welcher ich jetzt nicht ohne Freude, aber, wenn ich sie gebaut hätte, nicht ohne Stolz gefahren wäre; selbst nicht die brennende Hitze des Tages, die mir auf den Scheiteln glühte, als ob ich unter der Linie wäre, und die so sehr sie auch meinen Körper erschlaffte, doch meinen Geist nicht in seiner liebsten Beschäftigung, in der Erinnerung an Dich stören konnte.

Als ich hinein fuhr in das Tor im Halbdunkel des Abends, und die hohen weiten Gebäude anfänglich nur zerstreut und einzeln umher lagen, dann immer dichter und dichter, und das Leben immer lebendiger, und das Geräusch immer geräuschvoller wurde, als ich nun endlich in die Mitte der stolzen Königsstadt war, und meine Seele sich erweiterte um so viele zuströmende Erscheinungen zu fassen, da dachte ich: wo mag wohl das liebe Dach liegen, das einst mich und mein Liebchen schützen wird? Hier an der stolzen Kolonnade? dort in jenem versteckten Winkel? oder hier an der offnen Spree? Werde ich einst in jenem weitläufigen Gebäude mit vierfachen Reihen von Fenstern mich verlieren, oder hier in diesem kleinen engen Häuschen mich immer wieder finden? Werde ich am Abend, nach vollbrachter Arbeit, hier durch dieses kleine Gäßchen, mit Papieren unter dem Arm zu Fuß nach meiner Wohnung gehen, oder werde ich mit Vieren stolz durch diese prächtige Straße vor jenes hohe Portal rollen? Wird mein liebes Minchen, wenn ich still in die Wohnung treten will, mir von oben herab freundlich zuwinken, und auf dieser dunkeln Treppe mir entgegenkommen, um früher den Kuß der Liebe auf die durstenden Lippen zu drücken, oder werde ich sie in diesem weiten Palast suchen und eine Reihe von Zimmern durchwandern müssen, um sie endlich auf dem gepolsterten Sofa unter geschmückten und geschminkten Weibern zu finden? Wird sie hier in diesem dunkeln Zimmer nur den dünnen Vorhang zu öffnen brauchen, um mir den Morgengruß zuzulächeln, oder wird sie von dem weitesten Flügel jenes Schlosses her am Morgen einen Jäger zu mir schicken, um sich zu erkundigen, wie der Herr Gemahl geschlafen habe? – – Ach, liebes Minchen, nein, gewiß, gewiß wirst Du das letzte nicht. Was auch die Sitte der Stadt für Opfer begehrt, die Sitte der Liebe wird Dir gewiß immer heiliger sein, und so mag denn das Schicksal mich hinführen, wohin es will, hier in dieses versteckte Häuschen oder dort in jenes prahlende Schloß, eines finde ich gewiß unter jedem Dache, Vertrauen und Liebe.

Aber, unter uns gesagt, je öfter ich Berlin sehe, je gewisser wird es mir, daß diese Stadt, so wie alle Residenzen und Hauptstädte kein eigentlicher Aufenthalt für die Liebe ist. Die Menschen sind hier zu zierlich, um wahr, zu gewitzigt, um offen zu sein. Die Menge von Erscheinungen stört das Herz in seinen Genüssen, man gewöhnt sich endlich in ein so vielfaches eitles Interesse einzugreifen, und verliert am Ende sein wahres aus den Augen.

Carln sprach ich gleich gestern morgen, aß bei ihm zu Mittag, er bei mir zu Abend. Ich grüßte Kleisten auf der Promenade, und ward durch eine Einladung zu heute Abend gestraft, denn dies ist wider meinen Plan. Mein erster Gang war zu Struensee, er war, was ich bloß fürchtete, nicht gewiß wußte, nicht zu Hause. Du brauchst dies nicht zu verschweigen. Struensee kommt den 26. wieder und dann werde ich ihn sprechen. Das ist gewiß. Du kannst sagen, daß ich so lange hier bleiben werde, welches jedoch nicht wahr ist. Du wirst die Wahrheit erfahren. – Mein zweiter Gang war zu Beneken, den ich aber heute wiederholen muß, weil er nicht zu Hause war. – Mein dritter war in den Buchladen, wo ich Bücher und Karten für Ulriken, den Wallenstein von Schiller – Du freust Dich doch; – für Dich kaufte. Lies ihn, liebes Mädchen, ich werde ihn auch lesen. So werden sich unsre Seelen auch in dem dritten Gegenstande zusammentreffen. Laß ihn nach Deiner Willkür auf meine Kosten binden und schreibe auf der innern Seite des Bandes die bekannte Formel: H. v. K. an W. v. Z. Träume Dir so mit schönen Vorstellungen die Zeit unsrer Trennung hinweg. Alles was Max Piccolomini sagt, möge, wenn es einige Ähnlichkeit hat, für mich gelten, alles was Thekla sagt, soll, wenn es einige Ähnlichkeit hat, für Dich gelten.

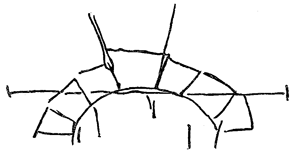

Gestern abend ging ich in das berühmte Panorama der Stadt Rom. Es hat indessen, wie es scheint, seinen Ruhm niemandem zu danken, als seiner Neuheit. Es ist die erste Ahndung eines Panoramas (Panorama ist ein griechisches Wort. Für Dich ist es wohl weiter nichts, als ein unverständlicher Klang. Indessen damit Du Dir doch etwas dabei denken kannst, so will ich es Dir, nach Maßgabe Deiner Begreifungskraft, erklären. Die erste Hälfte des Wortes heißt ohngefähr so viel wie: von allen Seiten, ringsherum; die andere Hälfte heißt ohngefähr: sehen, zu Sehendes, Gesehenes. Daraus magst Du Dir nun nach Deiner Willkür ein deutsches Hauptwort zusammensetzen.) Ich sage, es ist die erste Ahndung eines Panoramas, und selbst die bloße Idee ist einer weit größeren Vollkommenheit fähig. Denn da es nun doch einmal darauf ankommt, den Zuschauer ganz in den Wahn zu setzen, er sei in der offnen Natur, so daß er durch nichts an den Betrug erinnert wird, so müßten ganz andere Anstalten getroffen werden. Keine Form des Gebäudes kann nach meiner Einsicht diesen Zweck erfüllen, als allein die kugelrunde. Man müßte auf dem Gemälde selbst stehen, und nach allen Seiten zu keinen Punkt finden, der nicht Gemälde wäre. Weil aber das Licht von oben hinein fallen und folglich oben eine Öffnung sein muß, so müßte um diese zu verdecken, etwa ein Baumstamm aus der Mitte sich erheben, der dick belaubte Zweige ausbreitet und unter dessen Schatten man gleichsam stünde. Doch höre, wie das alles ausgeführt ist. Zu mehrerer Verständlichkeit habe ich Dir den Plan beigelegt.

Am Eingange wird man höflichst ersucht, sich einzubilden, man stünde auf den Ruinen des Kaiserpalastes. Das kann aber wirklich, wenn man durch einen dunkeln Gang hinaufgestiegen ist bis in die Mitte, nicht ohne große Gefälligkeit geschehen. Man steht nämlich auf tüchtigen Fichtenbrettern, welche wie bekannt, mit dem carrarischen Marmor nicht eben viele Ähnlichkeit haben. Aus der Mitte erhebt sich ein vierkantiger Pfahl, der eine glatte hölzerne Decke trägt, um die obere Öffnung zu verdecken. Was das eigentlich vorstellen soll, sieht man gar nicht ein; und um die Täuschung vollends mit dem Dolche der Wirklichkeit niederzubohren, hangen an jeder Seite des Pfahles vier niedliche Spiegel, die das Bild des Gemäldes auf eine widerliche künstliche Art zurückwerfen. Der Raum für die Zuschauer ist durch eine hölzerne Schranke begrenzt, die ganz an die Barrieren der Luftspringer oder Kunstreiter erinnert. Drüber hin sieht man zunächst weiß und rot marmorierte Leinwand in gestaltlosen Formen aufgehängt und gestützt, und vertieft und gehoben, was denn, wie Du Dir leicht denken kannst, nichts weniger als die durch den Zahn der Zeit zerknirschten Trümmer des Kaiserpalastes vorstellen soll. Nächst diesem Vordergrunde, folgt eine ohngefähr 3 Fuß hohe im Kreise senkrecht umhergestellte Tapete, mit Blättern, Gesteinen, und Trümmern bemalt, welches gleichsam den Mittelgrund, wie auf unsern Theatern, andeutet. Denke Dir dann im Hintergrunde, das eigentliche Gemälde, an einer senkrechten runden Wand, denke Dir einen inwendig bemalten runden Turm, und Du hast die ganze Vorstellung des berühmten Panoramas.

Der Gegenstand des Gemäldes ist interessant, denn es ist Rom. Aber auch dieser ist zuweilen schlecht ausgeführt. Die Natur selbst, bilde ich mir ein, hat es wenigstens gewiß besser gemacht. Das ist eine Fülle von Gegenständen, ein Reichtum von Schönheiten und Partien, deren jede einzeln einen Ort interessant machen würde. Da sind Täler, Hügel, Alleen, heilige Haine, Grabmäler, Villen, Ruinen, Bäder, Wasserleitungen (nur kein Wasser selbst), Kapellen, Kirchen, Pyramiden, Triumphbögen, der große ungeheure Zirkus und das prächtige Rom. Das letzte besonders tut sein möglichstes zum Betrug. Der Künstler hat grade den Moment des Sonnenunterganges gut getroffen, ohne die Sonne selbst zu zeigen, die ein Felsen (Numro 1) verbirgt. Dabei hat er Rom, mit seinen Zinnen und Kuppeln so geschickt zwischen der Sonne und dem Zuschauer situiert, daß der melancholische dunkle Azurschleier des Abends, der über die große Antike liegt, und aus welchem nur hin und wieder mit heller Purpurröte die erleuchteten Spitzen hervorblitzen, seine volle Wirkung tut. Aber kein kühler Westwind wehte über die Ruinen, auf welchen wir standen, es war erstickend heiß in dieser Nähe von Rom, und ich eilte daher wieder nach Berlin, welche Reise diesmal nicht beschwerlich und langwierig war. –

Soeben tritt ein bewaffneter Diener der Polizei zu mir herein, und fragt mich, ob ich, der ehemalige Lieut. v. K., mich durch Dokumente legitimieren könne. Gott sei Dank, dachte ich, daß du nicht ein französischer oder polnischer Emigrierter bist, sonst würde man dich wohl höflichst unverrichteter Sache wieder zum Tore hinaus begleiten. Wer weiß ob er nicht dennoch nach Frankfurt schreibt, um sich näher nach mir zu erkundigen. Denn der seltsame militärisch-akademische Zwitter schien ihm doch immer noch ein Anomalon (Ausnahme von der Regel) in dem Bezirk seiner Praxis zu sein. –

Soeben komme ich von Beneken zurück und bringe meiner Schwester Wilhelmine gute Nachrichten. Gib ihr einliegenden Zettel. – Zu welchen Abscheulichkeiten sinkt der Mensch hinab, wenn er nichts als seinen eignen Vorteil im Auge hat. Pfui! Lieber alles verlieren, als durch solche Mittel gewinnen. Mein armes Minchen hatte auch ein besseres Schicksal verdient. Das sind die Folgen eines einzigen unseligen Entschlusses! – Werden wir wohl noch einmal uns scheiden? Statt dieser zärtlichen Briefe gerichtliche Klagen und Vorwürfe aufschreiben? In diesen wohlwollenden Herzen einst Haß und Rache nähren? Mit diesen getreuen Kräften einst wechselseitig uns in Schande und Elend stürzen? – Werden wir uns scheiden? – Wir nicht, mein liebes Mädchen. Aber einer wird uns freilich scheiden, einer, der auch schwarz aussehen soll, wie man sagt, ob er gleich kein Priester ist. Doch der scheidet immer nur die Körper.

Als ich von Beneken zurück kam, begegnete ich Neddermann, zierlich geputzt, in Schuhen, triefend von Schweiß. Wo kommen Sie her, mein Freund? – Aus dem Examen. –

—————

Ich eile zum Schlusse. Lies die Instruktion oft durch. Es wäre am besten wenn Du sie auswendig könntest. Du wirst sie brauchen. Ich vertraue Dir ganz, und darum sollst Du mehr von mir erfahren als irgend einer.

Mein Plan hat eine Änderung erlitten, oder besser, die Mittel dazu; denn der Zweck steht fest. Ich fühle mich zu schwach ganz allein zu handeln, wo etwas so Wichtiges aufs Spiel steht. Ich suche mir daher jetzt, ehe ich handle, einen weisen, ältern Freund auf, den ich Dir nennen werde, sobald ich ihn gefunden habe. Hier ist er nicht, und in der Gegend auch nicht. Aber er ist – – soll ich Dir den Ort nennen? Ja, das will ich tun! Ulrike soll immer nur erfahren, wo ich bin, Du aber, mein geliebtes Mädchen, wo ich sein werde. Also kurz: Morgen geht es nach – – – – Pasewalk. Pasewalk? Ja, Pasewalk, Pasewalk. Was in aller Welt willst du denn dort? – Ja, mein Kind, so fragt man die Bauern aus! Begnüge Dich mit raten, bis es für Dich ein Glück sein wird, zu wissen. In 5 oder höchstens 7 Tagen bin ich wieder hier, und besorge meine Geschäfte bei Struensee. Dann ist die Reise noch nicht zu Ende – Du erschrickst doch nicht? Lies Du nur fleißig zur Beruhigung meine Briefe durch, wie ich Deine Aufsätze. Und schreibe mir nicht anders, als bis ich Dir genau andeute, wohin? Auch mußt Du immer auf Deine Briefe schreiben: selbst abzuholen. Morgen denke ich hier einen Brief von Dir zu finden. Jetzt aber mußt Du gleich wieder schreiben, und zwar so, daß der Brief den 22. spätestens in Berlin eintrifft. Sei klug und verschwiegen. Restés fidèle.

Dein Freund H. K.

N. S. Carl kommt mir nicht von der Seite und zerbricht sich den Kopf, was ich vorhabe. Ich werde ihm das Versprechen abnehmen, nicht zu erforschen, was ich will. Unter dieser Bedingung will ich ihm versprechen, daß er immer von Dir erfahren soll, wo ich bin. Das kannst Du ihm dann schreiben, doch weiter nichts. Du kannst auch sagen, daß ich in Berlin bei Carln wohne. Sollte er auf Urlaub nach Fr. kommen, so bin ich ausgezogen, nach Potsdam gegangen, wie Ihr wollt, nur immer Ihr beide einstimmig. Wenn Carl nur sieht, daß Du alles weißt, so wird er nicht erstaunen und sich verwundern, welches ich in alle Fälle gern vermeiden möchte. Hilf mir meinen Plan so ausführen, liebes Mädchen, Dein Glück ist so gut dabei interessiert, ja vielleicht mehr noch, als das meinige. Das alles wirst Du einst besser verstehen. Lebe wohl. Predige nur in allen Deinen Briefen Carln Verschwiegenheit vor. Er soll gegen niemanden viel von mir sprechen, und dringt einer auf ihn ein, antworten, er wisse von nichts. Adieu. Adieu. In 3 Tagen folgt ein zweiter Brief.

(Nimm immer die Karte von Deutschland zur Hand und siehe zu, wo der Ort liegt, in welchem ich mich befinde.) – Der erste, dem Du das Gedicht von Schiller leihst, muß Ulrike sein.

*

An das Stiftsfräulein Wilhelmine v. Zenge

Hochwürden und Hochwohlgeboren zu Frankfurt a. O.

Pasewalk, den 20. August 1800

Mein teures liebes Mädchen. Kaum genieße ich die erste Stunde der Ruhe, so denke ich auch schon wieder an die Erfüllung meiner Pflicht, meiner lieben, angenehmen Pflicht. Zwar habe ich den ganzen Weg über von Berlin nach Pasewalk an Dich geschrieben, trotz des Mangels an allen Schreibmaterialien, trotz des unausstehlichen Rütteln des Postwagens, trotz des noch unausstehlicheren Geschwätzes der Passagiere, das mich übrigens so wenig in meinem Konzept störte, als die Bombe in Stralsund Carln XII. in dem seinigen. Aber das Ganze ist ein Brief geworden, den ich Dir nicht anders als mit mir selbst und durch mich selbst mitteilen kann, denn, unter uns gesagt, es ist mein Herz. Du willst aber schwarz auf weiß sehen, und so will ich Dir denn mein Herz so gut ich kann auf dieses Papier malen, wobei Du aber nie vergessen mußt, daß es bloße Kopie ist, welche das Original nie erreicht, nie erreichen kann.

Ich reisete den 17. morgens um 8 Uhr mit der Stettiner bedeckten Post von Berlin ab. Deinem Bruder hatte ich das Versprechen abgenommen, weder das Ziel noch den Zweck meiner Reise zu erforschen, und hatte ihm dagegen das Versprechen gegeben, durch meine Vermittelung immer von Dir den Ort meines Aufenthaltes zu erfahren. Diesen kannst Du ihm denn auch immer mitteilen, es müßten denn in der Folge Gründe eintreten, welche mir das Gegenteil wünschen lassen. Das werde ich Dir aber noch schreiben.

Ich hatte am zweiten Abend vor meiner Abreise bei Kleisten gegessen, und obgleich die Tafel gar nicht überflüssig und leckerhaft gedeckt war, so hatte ich doch gleichsam in der Hitze des Gesprächs mit sehr interessanten Männern mehr gegessen, als mir dienlich war. Ich befand mich am andern Tage und besonders in der letzten Nacht sehr übel, wagte aber die Reise, welche notwendig war, doch, und der Genuß der freien Luft, Diät, das Rütteln des Wagens, vielleicht auch die Aussicht auf eine frohe Zukunft haben mich wieder ganz kuriert.

– Ich habe auch deinen lieben Wittich in Berlin gesehen und gesprochen, und finde, daß mir mein ehemaliger Nebenbuhler keine Schande macht. Ich habe zwar bloß sein Äußeres, seine Rüstung, kennen gelernt, aber es scheint mir, daß etwas Gutes darunter versteckt ist. Ich würde aber dennoch den Kampf mit ihm um Deine Liebe nicht scheuen. Denn obgleich seine Waffen heller funkeln als meine, so habe ich doch ein Herz, das sich mit dem besten messen kann; und Du, hoffe ich, würdest entscheiden, wie es recht ist.

Von meiner Reise läßt sich diesmal nichts sagen. Ich bin durch Oranienburg, Templin, Prenzlow hierhergekommen, ohne daß sich von dieser ganzen Gegend etwas Interessanteres sagen ließe, als dieses daß sie ohne alles Interesse ist. Das ist nichts, als Korn auf Sand, oder Fichten auf Sand, die Dörfer elend, die Städte wie mit dem Besen auf ein Häufchen zusammengekehrt. Denn rings um die Mauern ist alles so rein und proper, daß man oft einen Knedelbaum vergebens suchen würde. Es scheint als ob dieser ganze nördliche Strich Deutschlands von der Natur dazu bestimmt gewesen wäre, immer und ewig der Boden des Meeres zu bleiben, und daß das Meer sich gleichsam nur aus Versehn so weit zurückgezogen und so einen Erdstrich gebildet hat, der ursprünglich mehr zu einem Wohnplatz für Walfische und Heringe, als zu einem Wohnplatz für Menschen bestimmt war.

Diesmal mußt Du also mit dieser magern Reisebeschreibung vorlieb nehmen. Ich hoffe Dir künftig interessantere Dinge schreiben zu können. – Und nun zu dem, worauf Du gewiß mit Deiner ganzen Seele gespannt bist, und wovon ich Dir doch nur so wenig mitteilen kann. Doch alles, was jetzt für Dich zu wissen gut ist, sollst Du auch jetzt erfahren.

Du kannst doch Deine Lektion noch auswendig? Du liesest doch zuweilen meine Instruktion durch? Vergiß nicht, liebes Mädchen, was Du mir versprochen hast, unwandelbares Vertrauen in meine Liebe zu Dir, und Ruhe über die Zukunft. Wenn diese beiden Empfindungen immer in Deiner Seele lebendig wären, und durch keinen Zweifel niemals gestört würden, wenn ich dieses ganz gewiß wüßte, wenn ich die feste Zuversicht darauf haben könnte, o dann würde ich mit Freudigkeit und Heiterkeit meinem Ziele entgegen gehen können. Aber der Gedanke – Du bist doch nur ein schwaches Mädchen, meine unerklärliche Reise, diese wochenlange, vielleicht monatelange Trennung – – o Gott, wenn Du krank werden könntest! Liebes, teures, treues Mädchen! Sei auch ein starkes Mädchen! Vertraue Dich mir ganz an! Setze Dein ganzes Glück auf meine Redlichkeit! Denke Du wärest in das Schiff meines Glückes gestiegen, mit allen Deinen Hoffnungen und Wünschen und Aussichten. Du bist schwach, mit Stürmen und Wellen kannst Du nicht kämpfen, darum vertraue Dich mir an, mir, der mit Weisheit die Bahn der Fahrt entworfen hat, der die Gestirne des Himmels zu seinen Führern zu wählen, und das Steuer des Schiffes mit starkem Arm, mit stärkerm gewiß als Du glaubst, zu lenken weiß! Wozu wolltest Du klagen, Du, die Du das Ziel der Reise, und ihre Gefahr nicht einmal kennst, ja vielleicht Gefahren siehst, wo gar keine vorhanden sind? Sei also ruhig! So lange der Steuermann noch lebt, sei ruhig! Beide gehen unter in den Wellen, oder beide laufen glücklich in den Hafen; kann sich die Liebe, die echte Liebe, ein freundlicheres Schicksal wünschen?

Eben damit Du ganz ruhig sein möchtest, habe ich Dir, die einzige in der Welt, alles gesagt, was ich sagen durfte, nichts, auch das mindeste nicht vorgelogen, nur verschwiegen, was ich verschweigen mußte. Darum, denke ich, könntest Du wohl auch schon Vertrauen zu mir fassen. Das meinige wird von Dir nie wanken. Ich habe zwar am Sonntage keinen Brief gefunden, ob Du mir gleich versprochen hattest, noch vor Deiner Reise nach Tamsel an mich zu schreiben; aber ich fürchte eher, daß Du Deine Gesundheit, als Deine Liebe zu mir verloren hättest, ob mir gleich das erste auch schrecklich wäre. – Liebes Mädchen, wenn Du krank sein solltest, und ich erfahre dies in Berlin, so bin ich in zwei Tagen bei Dir. Aber ich fürchte das nicht – o weg mit dem häßlichen Gedanken!

Ich komme zu einer frohen Nachricht, die Dir gewiß auch recht froh sein wird. Denn alles was mir zustößt, sei es Gutes oder Böses, auch wenn Du es gar nicht deutlich kennst, das trifft auch Dich, nicht wahr? Das war die Grundlage unseres Bundes. Also höre! Mein erster Plan ist ganz vollständig geglückt. Ich habe einen ältern, weisern Freund gefunden, grade den, den ich am innigsten wünsche. Er stand nicht einen Augenblick an, mich in meinem Unternehmen zu unterstützen. Er wird mich bis zu seiner Ausführung begleiten. Nun bist Du doch ruhig? Du weißt doch mit welcher Achtung ich und Ulrike von einem gewissen Brokes sprach, den wir auf Rügen kennen gelernt haben? Der ist es. – Gott gebe, daß mir die Hauptsache so glückt, dann sind niemals zwei glücklichere Menschen gewesen, als Du und ich. – Aber das alles behältst Du für Dich. Das habe ich niemandem anvertraut, als der Geliebten. Das Fräulein von Zenge weiß es aber nicht anders, als daß ich in Berlin bin, und so darf es auch kein anderer anders von ihr erfahren. Grüße Vater und Mutter und beide Familien von dem Herrn von Kleist der in Berlin ist. Da treffe ich auch wirklich wieder den 24. August ein, doch halte ich mich dort nicht lange auf. Ich empfange bloß einen Brief von Dir, den ich gewiß aufzufinden hoffe, und spreche mit Struensee; dann geht es weiter, wohin? das sollst Du erfahren, ich weiß es selbst noch nicht gewiß. Du sollst dann überhaupt mehr von dem Ganzen meiner Reise erfahren; doch Dein Brief, den ich in Berlin erhalten werde, wird bestimmen – wie viel. Wenn ich mit ganzer Zuversicht auf Dein Vertrauen und Deine Ruhe rechnen kann, so lasse ich jeden Schleier sinken, der nicht notwendig ist.

Dein treuer Freund H. K.

*

Coblentz bei Pasewalk, den 21. August 1800

Du vergißt doch nicht, daß ich Dir allein meinen Aufenthalt mitteile, und daß er aus Gründen jedem andern Menschen verschwiegen bleiben muß? Ich habe ein unumschränktes Vertrauen zu Dir, und darum verschweige ich Dir nichts, was zu verschweigen nicht notwendig ist. Vertraue auch mir, und tue keinen eigenmächtigen Schritt, der üblere Folgen haben könnte, als Du glaubst. Elisabeth ehrte die Zwecke Posas, auch ohne sie zu kennen. Die meinigen sind wenigstens gewiß der Verehrung jedes edeln Menschen wert.

Ich habe mich hier mit Brokes vereinigt. Er hat mit mir denselben Zweck, und das könnte Dich noch ruhiger machen, wenn Dich die Unerklärlichkeit meiner Reise beunruhigen sollte. Brokes ist ein trefflicher junger Mann, wie ich wenige in meinem Leben gefunden habe. Wir werden beide gemeinschaftlich eine Reise machen – nicht zu unserm Vergnügen, das schwöre ich Dir; wie hätte ich Dich so um Deine liebsten Freuden betrügen können? – Nein. Vielmehr es liegt ein sehr ernster Zweck zum Grunde, der uns wahrscheinlich nicht eher ein ganz ungestörtes Vergnügen genießen lassen wird, als bis er erreicht ist. Die Mitwissenschaft eines Dritten war unmöglich, wenigstens stand es nicht in meiner Willkür über das Geheimnis zu schalten; sonst würde meine edelste Schwester gewiß auch meine Vertraute geworden sein.

Ich baue ganz auf Dein Vertrauen zu mir und auf Deine Verschwiegenheit. Wenn ich das nicht darf, Ulrike, so schreibe es mir nach Berlin, und ich ergreife andere Maßregeln. Nur in der festen Zuversicht auf Deine unwandelbare Treue wirst Du immer von mir den Ort erfahren, an welchen mich die Bahn unsers Zweckes führt. Täuschen wirst Du mich nicht. Du wirst meine gerechte Forderungen erfüllen, auch ohne es versprochen zu haben. Denn alles was wenige tun würden, erwarte ich von Dir.

Ich bleibe hier in Coblentz bis morgen. Ich treffe d. 24. in Berlin ein. Dahin mußt Du mir gleich nach Empfang dieses Briefes schreiben, wenn Du mir die Freude machen willst, von Deiner Hand zu sehen, was Du von meinem Vorhaben denkst. Ich habe alles Hiesige von Dir gegrüßt. Alles läßt Dich wieder grüßen. Ich habe der Gräfin den Wallenstein zurückgelassen, weil sie es wünschte. Sie wird ihn Dir bei ihrer Durchreise durch Frankfurt überliefern. Du kannst das Buch als ein Geschenk von mir betrachten, denn sein Inhalt muß nicht gelesen, sondern gelernt werden. Ich bin begierig ob Wallenstein den Carlos bei Dir verdrängen wird. Ich bin unentschieden.

Adieu. Grüße alles von mir aus Berlin. Die Gräfin Eickstedt wird zwar, wenn sie in Frankfurt ist, von mir und meiner Gegenwart in Coblentz erzählen; allein Du kannst alsdann sagen, ja, Du wüßtest es, ich hätte Dich aber gebeten, es zu verschweigen. So wünschte ich, daß Du es mit allem machen möchtest, was von meiner Reise entdeckt werden sollte. Hilf mir meinen Plan ausführen, liebes Ulrikchen, er verdient es. Adieu.

Heinrich.

– N. S. Weißt Du, daß das Turnier in Schwedisch-Pommern beim Gf. v. Falkenstein in Consages sein wird?

*

Coblentz bei Pasewalk, den 21. August 1800

Weil doch die Post vor morgen abend nicht abgeht, so will ich noch ein Blättchen Papier für Dich beschreiben, und wünsche herzlich daß die Lektüre desselben Dir nur halb so viel Vergnügen machen möge, als mir das Geschäft des Schreibens. Du wirst zwar nun ein paarmal vergebens auf die Post schicken, und das Herzchen wird mit jeder Stunde stärker und stärker zu klopfen anfangen; aber Du mußt vernünftig werden, Wilhelmine. Du kennst mich, und, wie ich hoffe, doch gewiß im Guten. Daran halte Dich. Du kennst überdies immer den Ort meines Aufenthaltes, und von dem Zwecke meiner Reise weißt Du doch wenigstens so viel, daß er vortrefflich ist. Unser Glück liegt dabei zum Grunde, und es kann, welches eine Hauptsache ist, nichts dabei verloren, doch alles dabei gewonnen werden. Also beruhige Dich für immer, was auch immer vorfallen mag. Wie leicht können Briefe auf der Post liegen bleiben, oder sonst verlorengehen; wer wollte da gleich sich ängstigen? Geschrieben habe ich gewiß, wenn Du auch durch Zufall nicht eben sogleich den Brief erhalten solltest. Damit wir aber immer beurteilen können, ob unsere Briefe ihr Ziel erreicht haben, so wollen wir beide uns in jedem Schreiben wechselseitig wiederholen, wie viele Briefe wir schon selbst geschrieben und empfangen haben. Und so mache ich denn hiermit unter folgender Rubrik den Anfang:

| Abgeschickt | Empfangen |

| Von Berlin den 1. Brief. |

– – – – |

Ich hoffe, daß ich auch bald die andere Rubrik werde vollfüllen können. – Und noch eins. Ich führe ein Tagebuch, in welchem ich meinen Plan täglich ausbilde und verbessre. Da müßte ich mich denn zuweilen wiederholen, wenn ich die Geschichte des Tages darin aufzeichnen sollte, die ich Dir schon mitgeteilt habe. Ich werde also dieses ein für allemal darin auslassen, und die Lücken einst aus meinen Briefen an Dich ergänzen. Denn das Ganze hoffe ich wird Dir einst sehr interessant sein. Du mußt aber nun auch diese Briefe recht sorgsam aufheben; wirst Du? Oder war schon dieses Gesuch überflüssig! Liebes Mädchen, ich küsse Dich.

Und nun zur Geschichte des Tages. – Ach, mein bestes Minchen, wie unbeschreiblich beglückend ist es, einen weisen, zärtlichen Freund zu finden, da wo wir seiner grade recht innig bedürfen. Ich fühlte mich stark genug den hohen Zweck zu entwerfen, aber zu schwach um ihn allein auszuführen. Ich bedurfte nicht sowohl der Unterstützung, als nur eines weisen Rates, um die zweckmäßigsten Mittel nicht zu verfehlen. Bei meinem Freunde Brokes habe ich alles gefunden, was ich bedurfte, und dieser Mensch müßte auch Dir jetzt vor allen andern, nach mir vor allen andern teuer sein. Ihm habe ich mich ganz anvertraut, und er ehrte meinen Zweck, sobald er ihn kannte, so wie ihn denn jeder edle Mensch, der ihn fassen kann, ehren muß. Ach, mein teures edles Mädchen, wenn auch Du meinen Zweck ehren könntest, auch selbst ohne ihn zu kennen! Das würde mir ein Zeichen Deiner Achtung sein, ein Zeichen, das mich unaussprechlich stolz machen würde. Niemals, niemals wirst Du mir einen so unzweideutigen Beweis Deiner Achtung geben können, als jetzt. Ach, wenn Du dies versäumtest – – Wirst Du? Oder war auch diese Erinnerung überflüssige Liebes Mädchen, ich küsse Dich wieder – –

Auch Brokes sieht ein, daß die Wahrscheinlichkeit eines glücklichen Erfolges groß ist. Wenigstens, sagte er, ist keine Gefahr vorhanden, in keiner Hinsicht, und wenn ich nur auf Deine Ruhe rechnen könnte, so wäre ein Haupthindernis gehoben. Ich hatte über den Gedanken dieses Planes schon lange lange gebrütet. Sich dem blinden Zufall überlassen, und warten, ob er uns endlich in den Hafen des Glückes führen wird, das war nichts für mich. Ich war Dir und mir schuldig, zu handeln. »Nicht aus des Herzens bloßem Wunsche keimt« etc. – »der Mensch soll mit der Mühe Pflugschar« etc. etc. – das sind herrliche, wahre Gedanken. Ich habe sie so oft durchgelesen, und sie scheinen mir so ganz aus Deiner Seele genommen, daß Deine Schrift das übrige tut um mir vollends einzubilden, das Gedicht wäre von keinem andern, als von Dir. So oft ich es wieder lese fühle ich mich gestärkt selbst zu dem Größten, und so gehe ich denn fast mit Zuversicht meinem Ziele entgegen. Doch werde ich vorher noch gewiß Struensee sprechen, um mir auf jeden Fall den Rückzug zu sichern. – Brokes, der schon diesen Herbst zu einer Reise bestimmt hatte, wird mich begleiten. Also kannst Du noch um so ruhiger sein. Du mußt nichts als die größte Hoffnung auf die Zukunft in Deiner Seele nähren.

Hast Du auch Deine Freundin schon wieder gefunden? Die Clausius, oder die Koschenbahr? Herzlich, herzlich, wünsche ich es Dir. Wahre, echte Freundschaft kann fast die Genüsse der Liebe ersetzen – Nein, das war doch noch zu viel gesagt; aber viel, sehr viel kann ein Freund tun, wenn der Geliebte fehlt. Wenigstens gibt es keine anderen Genüsse, zu welchen sich die Liebe so gern herab ließe, wenn sie ihr ganzes Glück genossen hat und auf eine Zeitlang feiern muß, als die Genüsse der Freundschaft. Vor allen andern Genüssen ekelt ihr, wie dem Schlemmer vor dem Landwein wenn er sich in Champagner berauscht hat. Daher ist es mit einer meiner herzlichsten Wünsche, daß Du eine von diesen beiden Freundinnen recht lange bei Dir behalten mögest, wenigstens so lange, bis ich zurückkomme. Erzähle ihr immerhin von mir, wenn sie Dir von dem ihrigen erzählt hat; denn das könnt ihr Weiber doch wohl nicht gut lassen, nicht wahr? Aber sei klug. Was ich Dir vertraue, Dir allein, das bleibt auch in Deinem Busen vor allen andern verschlossen. Laß Dich nicht etwa in einer zärtlichen Stunde verleiten mehr zu erzählen, als Du darfst. Minchen, Du weißt es nicht, wie viel an Deine Verschwiegenheit hangt. Dein Glück ist auch dabei im Spiel; also sorge für Dich und mich zugleich, und befolge genau, ohne Einschränkung, ohne Auslegung, wörtlich worum ich Dich herzlich und ernsthaft bitte. Kannst Du Dir den Genuß einige von meinen Briefen Deiner lieben Freundin mitzuteilen, nicht verweigern, so zeige ihr frühere Briefe, aber diese nicht; wenigstens daraus nichts, aus welchem sich nur auf irgend eine Art mein wirklicher Aufenthalt erkennen ließe. Denn dieser muß vor allen Menschen verschwiegen bleiben, außer vor Dir und Ulriken.

Doch ich wollte Dir ja die Geschichte des Tages erzählen und komme immer wieder zu meinem Plane zurück, weil mir der unaufhörlich im Sinne liegt. Du bist aufs Innigste mit meinem Plane verknüpft, also kannst Du schließen, wie oft ich an Dich denke. Denkst Du wohl auch so oft an mich? – – Doch zur Sache.

Weil, wie gesagt, die Post, die mich und Brokes nach Berlin führen soll, erst morgen abend abgeht (denn dieselbe Post trennt sich in Prenzlow und bringt Dir diesen Brief nach Frankfurt), so beschloß ich mit Brokes so lange auf seinem bisherigen Wohnort zu verweilen. Dies ist Coblentz, ein Landgut des Grafen von Eickstedt, der die Güte hatte, mich einladen zu lassen. Seine Gemahlin hatte ich auf Rügen kennen gelernt. Wir bestellten die Post in Pasewalk nach Berlin und fuhren den 20. nachmittags um 2 Uhr von dort ab.

Ich fand in der Nähe von Coblentz weite Wiesen, mit Graben durchschnitten, umgeben mit großen reinlich gehaltenen Wäldern, viel junges Holz, immer verzäunt und geschlossen, ausgebesserte Wege, tüchtige Brücken, viele zerstreute Vorwerke, massiv gebaut, fette zahlreiche Herden von Kühen und Schafen etc. etc. Die Vorwerke hießen: Augustenhain, Peterswalde, Carolinum, Carolinenburg, Dorotheenhof etc. etc. Wo nur eine Tür war, da glänzte auch ein Johanniterkreuz, auf jedem Dache, auf jedem Pfahle war es vielfach aufgepflanzt. Als ich vor das Schloß fuhr, fand ich, von außen, zugleich ein uraltes und nagelneues Gebäude, zehnmal angefangen, nie vollendet, heute nach dieser Idee, über das Jahr nach einer andern, hier ein Vorsprung, dort ein Einschnitt, immer nach dem Bedürfnis des Augenblicks angebaut und vergrößert. Im Hause kam mir die alte würdige Gräfin freundlich entgegen. Der Graf war nicht zu Hause. Er war mit einigen andern Damen nach Augustenhain gefahren. Indessen ich lernte ihn doch noch in seinem Hause kennen, noch ehe ich ihn sah. Dunkle Zimmer, schön möbliert, viel Silber, noch mehr Johanniterkreuze, Gemälde von großen Herren, Feldmarschälle, Grafen, Minister, Herzoge, er in der Mitte, in Lebensgröße, mit dem Scharlachmantel, auf jeder Brust einen Stern, den Ordensband über den ganzen Leib, an jeder Ecke des Rahmens ein Johanniterkreuz. Wir gingen, Brokes und ich, nach Augustenhain. Ein ordentlicher Garten, halb französisch, halb englisch, schöne Lusthäuser, Orangerien, Altäre, Grabmäler von Freunden, die vornehme Herren waren, ein Tempel dem großen Friedrich gewidmet; große angelegte Waldungen, weite urbargemachte, ehemals wüste, jetzt fruchtbare Felder, viele Meiereien, Pferde, Menschen, Kühe, schöne nützliche Ställe auf welchen aber das Johanniterkreuz nie fehlte – – – – Wenn man die Schnecke an ihrer Muschel erkennen kann, rief ich, so weiß ich auch wer hier wohnt.

Ich hatte es getroffen. Ich fand Ökonomie und Liberalität, Ehrgeiz und Bedürfnis, Weisheit und Torheit in einem Menschen vereinigt, und dieser war kein andrer als der Gr. v. Eickstedt.

————

Liebes Mädchen, ich werde abgerufen, und kann Dir nun nicht mehr schreiben. Lebe wohl. In Berlin finde ich einen Brief von Dir, und wenn er mir recht gefällt, recht vernünftig und ruhig ist, so erfährst Du viel Neues von mir. Adieu.

H. K.

*

Berlin, den 26. August 1800

Mein liebes Ulrickchen. Es steht eine Stelle in Deinem Briefe, die mir viele Freude gemacht hat, weil sie mir Dein festes Vertrauen auf meine Redlichkeit, selbst bei den scheinbar widersprechendsten Umständen, zusichert. Du wirst finden daß ich dessen bedarf. Ich teile Dir jetzt ohne Rückhalt alles mit, was ich nicht verschweigen muß. Ich reise mit Brockes nach Wien. Ich werde manches Schöne sehen, und jedesmal mit Wehmut daran denken, wie vergnügt Du dabei gewesen wärest, wenn es möglich gewesen wäre, Dich an dieser Reise Anteil nehmen zu lassen. Doch das Schöne ist diesmal nicht Zweck meiner Reise. Unterlasse alle Anwendungen, Folgerungen, und Kombinationen. Sie müssen falsch sein, weil Du mich nicht ganz verstehen kannst. Halte Dich bloß an das, was ich Dir gradezu mitteile. Das ist buchstäblich wahr.

Du bietest mir Deine ferneren Dienste an. Ich werde davon Gebrauch machen, ohne Deine Freundschaft zu mißbrauchen. Du wirkst unwissend zu einem Zwecke mit, der vortrefflich ist. Ich stehe daher nicht an, Dich um eine neue Gefälligkeit zu ersuchen. Oder eigentlich ist es Brockes, für den ich etwas erbitte.

Brockes reisete mit mir von Coblentz ab, und nannte der Eickstädtschen Familie kein anderes Ziel seiner Reise als Berlin. Du darfst der Gräfin Eickstädt, wenn Du sie in Frankfurt sprichst, diesen Glauben nicht benehmen. Brockes hatte einen Wechsel von 600 Rth., auf einen Bankier in Schwerin gestellt. Es war zu weitläufig, das Geld sich von Schwerin her schicken zu lassen. Er nahm ihn also nach Berlin mit, um ihn bei dem hiesigen mecklenburgischen Agenten umzusetzen. Der aber war verreiset und kein andrer hiesiger Bankier kennt Brockes. Er hat nun also doch von hier aus nach Schwerin schreiben müssen. Wir dürfen uns aber in Berlin nicht länger verweilen. Das Geld könnte frühstens in 4 Wochen in Wien sein. Wir bedürfen dies aber gleich, nicht um die Reisekosten zu bestreiten, sondern zu dem eigentlichen Zwecke unsrer Reise. Ferner würde der Mecklenburgische Bankier dadurch erfahren, daß Brockes in Wien ist, welches durchaus verschwiegen bleiben soll. Uns bleibt also kein anderes Mittel übrig als unsre einzige Vertraute, als Du. Wir ersuchen Dich also, wenn es Dir möglich ist, 100 Dukaten nach Wien zu schicken, und zwar an den Studenten Buchholz, denn so heißt Brockes auf dieser Reise. Das müßte aber bald geschehen. Auch müßte auf der Adresse stehen, daß der Brief selbst abgeholt werden wird. Nun höre die Bedingungen. Du erhältst dies Geld auf jeden Fall, Du magst in unsere Bitte willigen oder nicht, in spätestens 3 Wochen von Schwerin. Brockes hat nämlich auf meine Versicherung, daß Du gewiß zu unserm Zwecke mitwirken würdest, wenn es Dir möglich wäre, bereits nach Schwerin geschrieben, an den mecklenburgischen Minister Herrn von Brandenstein. Dieser wird in Schwerin das Geld heben und es Dir nach Frankfurt schicken. Sollte es Dir also nicht möglich gewesen sein, uns früher mit Geld auszuhelfen, so schicke uns wenigstens das empfangne Geld sogleich nach Wien unter untenstehender Adresse. Solltest Du aber schon aus eigenen Mitteln uns 100 Dukaten überschickt haben, so behältst Du die empfangenen 60 Fr.dor, und Brockes wird sich mit Dir bei unserer Zurückkunft berechnen wegen des Agios. Sollte bei dem zu empfangenden Gelde zugleich ein Brief von Brandenstein an Brokes vorhanden sein, so darfst Du diesen unter der Adresse: an Brokes nicht nachschicken, sondern Du kannst ihn erbrechen und bei Dir behalten, und uns nur den Inhalt melden.

Brokes heißt nicht Buchholz sondern Bernhoff. Die Adresse also ist:

An

den Studenten der Ökonomie

Herrn Bernhoff

Wohlgeboren

zu Wien

(selbst abzuholen)

————

Willst Du mich mit einem Brief erfreuen, so ist die Adresse:

An

den Studenten der Mathematik

Herrn Klingstedt

Wohlgeb.

zu Wien

(selbst abzuholen)

————

Ich brauche doch nicht zu wiederholen, daß niemand dies alles erfahren darf? Niemand weiß es als Du und W. Z., wird es also verraten, so ist einer von Euch unfehlbar der Verräter. Doch wer dürfte das fürchten?

Ich werde Dir gleich von Wien aus schreiben. Ich komme sobald unser Geschäft beendigt ist, nach Frankfurt zurück, und dies geschieht auf jeden Fall vor dem 1. November. Fragt jemand nach uns, so heißt es, ich wäre verreiset, etwa ins Erzgebirge.

Nun bitte ich noch um einige Gefälligkeiten. Ich will meine Kollegia in Frankfurt bezahlen von dem Gelde, welches ich den 1. Oktober von Dames empfangen soll.

| Madihn | 10 Rth. | Kalau | 10 Rth. | |

| und noch den Preis eines Buches, dessen Wert ich nicht kenne. | Mit Wünschen werde ich selbst sprechen. Grüße ihn gelegentlich. Auch Hüllmann. Überhaupt alle. | |||

| Huth | 15 Rth. | |||

| Hüllmann | 15 Rth. | |||

Sei ruhig. Adieu. H. K.

*

An das Stiftsfräulein Wilhelmine v. Zenge

Hochwürd. u. Hochwohlgeb. zu Frankfurt

Leipzig, den 30. August (und 1. September) 1800

Mein liebes Minchen. Erst will ich Dir das Notwendige, nämlich den Verlauf meiner Reise erzählen, und dann zusehen, ob mir noch zu andern vertraulichen Gedanken Zeit übrig bleibt. Woran ich aber zweifle; denn jetzt ist es 8 Uhr abends, und morgen früh 11 Uhr geht es schon wieder fort von hier. –

Am Abend vor meiner Abreise von Berlin schickte die Begerow zu uns, und ließ uns ersuchen zu ihr und der Löschbrandt zu kommen. (Du mußt wissen, daß die Löschbrandt mir ihre Ankunft in Berlin zuvor gemeldet und mich um meine Unterstützung gebeten hatte, welche ich ihr aber abschlagen mußte) Ich konnte für diesen Abend nicht, weil ich schon ganz ausgezogen und mit meinem Briefe an Dich beschäftigt war. Weil ich aber doch noch am andern Morgen zu Struensee gehen mußte, ehe ich abreisete, so beschloß ich auch meine Schwester noch einmal zu sehen. Doch höre, wie dies ablief.

Ganz wehmütig umarmte sie mich, mit der Äußerung, sie hätte nicht geglaubt mich noch einmal zu sehen. Ich verstand gleich den eigentlichen Sinn dieser Rede, und gegen Dich will ich ganz ohne Rückhalt sprechen, denn wir verstehen uns. Mit Tränen in den Augen sagte sie mir, meine ganze Familie, besonders Tante Massow, sei höchst unruhig, und alle fürchteten, ich würde nie wieder nach Frankfurt zurückkehren. So sehr mich dies auch innerlich schmerzte, so blieb ich doch anfänglich äußerlich ruhig, erzählte ihr, daß ich vom Minister angestellt sei, daß ich ja Tanten mein Wort gegeben und noch nie in meinem Leben ehrlos gehandelt hätte. Aber das alles half doch nur wenig. Sie versprach zwar, selbst ruhig zu sein und auch Tanten zu beruhigen; aber ich bin doch überzeugt, daß sie noch immer heimlich dasselbe Mißtrauen in mir hegt.

Und nun urteile selbst, Wilhelmine, welch ein abscheuliches Gerücht während meiner Abwesenheit in Frankfurt von mir ausgebreitet werden kann! Du und Ulrike, Ihr seid die beiden einzigen, die mich davor retten könnt. Ulrike hat mir einige vortreffliche Briefe geschrieben, von Dir hoffe ich das Beste. Auf Euch beide beruht mein ganzes Vertrauen. So lange Ihr beide ruhig und sicher seid, wird es die Welt auch sein. Wenn Ihr beide aber mir mißtrauet, dann freilich, dann hat die Verleumdung freien Spielraum, und mein Ruf wäre dahin. Meine baldige Rückkehr würde zwar dies alles wieder vernichten und meine Ehre wiederherstellen; aber ob ich zwei Menschen, die mich so tief entehrten, dann selbst noch würde ehren können, das ist es, was ich bezweifeln muß. – Aber ich fürchte das nicht. – Wenn ich nur bald einen Brief von Dir erhalten könnte, um zu erfahren, wie Du meine Erklärung, daß ich nach Wien reisen würde, aufgenommen hast. – Aber ich hoffe, gut. – Doch höre weiter.

Ich reisete den 28. früh 11 Uhr mit Brokes in Begleitung Carls von Berlin ab nach Potsdam. Als ich vor Linkersdorfs Hause vorbeifuhr, ward es mir im Busen so warm. Jeder Gegenstand in dieser Gegend weckte irgendwo in meiner Seele einen tiefen Eindruck wieder auf. Ich betrachtete genau alle Fenstern des großen Hauses, aber ich wußte im voraus, daß die ganze Familie verreiset war. Wie erstaunte ich nun, wie froh erstaunte ich, als ich in jenem niedrig-dunkeln Zimmer, zu welchem ich des Abends so oft geschlichen war, Louisen entdeckte. Ich grüßte sie tief. Sie erkannte mich gleich, und dankte mir sehr, sehr freundlich. Mir strömten eine Menge von Erinnerungen zu. Ich mußte einigemal nach dem einst so lieben Mädchen wieder umsehen. Mir ward ganz seltsam zu Mute. Der Anblick dieses Mädchen, das mir einst so teuer war, und dieses Zimmer, in welchem ich so viele Freude empfunden hatte – – – Sei ruhig. Ich dachte an Dich und an die Gartenlaube, noch ein Augenblick, und ich gehörte wieder ganz Dir.

In Potsdam wohnten wir bei Leopolden. Ich sprach einiges Notwendige mit Rühlen wegen unseres Aufenthaltes in Berlin. Dies war die eigentliche Absicht unseres Verweilens in Potsdam. Rühle hat bereits um seinen Abschied angehalten und hofft ihn noch vor dem Winter zu erhalten. Weil noch vor Einbruch der Nacht einige Zeit übrig war, so nutzten wir diese Brockes flüchtig durch Sanssouci zu führen. Am andern Morgen früh 4 Uhr fuhr ich und Brokes wieder ab.

Die Reise ging durch die Mark – – also gibt es davon nichts Interessantes zu erzählen. Wir fuhren über Treuenbritzen nach Wittenberg und fanden, als wir auf der sächsischen Grenze das Auge einigemal zurück auf unser Vaterland warfen, daß dieses sich immer besser ausnahm, je weiter wir uns davon entfernten. Nichts als der Gedanke, mein liebstes Wesen darin zurückzulassen, machte mir die Trennung davon schwer.

In Wittenberg wäre manches Interessante zu sehen gewesen, z. B. Doktor Luthers und Melanchthons Grabmale. Auch wäre von hier aus die Fahrt an der Elbe entlang nach Dresden sehr schön gewesen, Aber das Vergnügen ist diesmal nicht Zweck unsrer Reise, und ohne uns aufzuhalten, fuhren wir gleich weiter, die Nacht durch nach Leipzig (über Düben).

Hier kamen wir den 30. (heute) früh um 11 Uhr an. Unser erstes Geschäft war, uns unter unsern neuen Namen in die Akademie inskribieren zu lassen, und wir erhielten die Matrikeln, welche uns zu Pässen verhelfen sollen, ohne alle Schwierigkeit. Weil aber die Post erst morgen abgeht, so blieb uns der Nachmittag noch übrig, den wir benutzten, die schönen öffentlichen Anlagen rund um diese Stadt zu besehen. Gegen Abend gingen wir beide ins Schauspiel, nicht um des erbärmlichen Stückes Abällino willen, sondern um die Akteurs kennen zu lernen, die hier sehr gelobt wurden. Aber wir fanden auch eine so erbärmliche Vorstellung, und dabei ein so ungesittetes Publikum, daß ich wenigstens schon im 2. Akt das Haus verließ. Ich ging zu Hause um Dir zu schreiben und erfülle jetzt in diesem Augenblick mein Versprechen und meine Pflicht. Aber ich bin von der durchwachten Nacht so ermüdet und daher, wie Du auch an diesem schlechten Briefe merken wirst, so wenig aufgelegt zum Schreiben, daß ich hier abbrechen muß, um mich zu Bette zu legen. Gute Nacht, liebes Mädchen. Morgen will ich mehr schreiben und vielleicht auch etwas Besseres. Gute Nacht.

den 1. September