|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Da erschrak ich und schrie mit lauter Stimme und sprach: Wo ist der Engel Uriel, der im Anfange zu mir gekommen war?

IV. Esra-Buch

Unmittelbar nach der Landung in Amsterdam lassen Gabriel da Costa und seine Brüder an sich das Bundeszeichen vollziehen, den entscheidenden symbolischen Akt für das Eingehen in die Gemeinschaft des jüdischen Volkes. Gabriel da Costa fügt diesem allgemeinen Akt noch einen besonderen hinzu: er ändert seinen Vornamen. Bislang war er ein »Gabriel«, ein »Mann Gottes«. Er nennt sich jetzt »Uriel«, »mein Licht ist Gott«. Das ist eine symbolische Manifestation, die so vielfacher Deutung fähig ist, wie der Name selbst in der jüdischen und der christlichen Mythologie verschiedener Anwendung und Ausdeutung unterworfen ist. Uriel ist neben den Erzengeln Michael, Gabriel und Rafael einer der Schutzpatrone der vier Weltgegenden. Er erscheint in der apokryphen Esra-Apokalypse als Bote Gottes, der dem Esra geheime Weisheit offenbart. Im Buche Henoch gibt er, in gleicher Eigenschaft, dem Verfasser göttliche Erkenntnisse. Er ist als einer der »Heiligen Engel« über das Heer der Engel und über die Unterwelt gesetzt. Seine populärste Bedeutung ist die, daß er zur Linken des göttlichen Thrones steht und daß durch ihn Gott dem Volke Israel Licht bringt. Vielleicht empfindet sich Da Costa in dieser Stunde der Heimkehr in solchem Sinne als »Licht Gottes«. Vielleicht auch vertauscht er den Namen des Erzengels, den er bisher trug, mit dem neuen Namen deshalb, weil gerade der Erzengel Uriel (durch die römische Synode von 745 und die Aachener Synode von 789) ausdrücklich von der Verehrung ausgeschlossen war, so daß er nunmehr auch mit seinem Rufnamen außerhalb der Gemeinschaft stand, der er bislang angehörte. 150

Sogleich nach der Installierung in der neuen Heimat beginnen die Brüder Da Costa mit der Neuaufrichtung ihrer wirtschaftlichen Existenz. Auch Uriel da Costa wird jetzt Kaufmann. Die Firma errichtet gleichzeitig in Amsterdam und Hamburg Niederlassungen, und sie muß über beträchtliches Vermögen verfügt haben, denn schon 1619 begegnen wir Abraham da Costa als einem der Gründer der Bank von Hamburg. Uriel selbst wird sehr bald nach Gründung der Firma zur Leitung der Niederlassung in Hamburg dorthin gesandt. Es ist sicher, daß er sich schon im Jahre 1616 dort befand.

Es ist ohne weiteres verständlich, daß ein Mann wie er sich von dem Bemühen um den Aufbau einer Existenz nicht so weit gefangen nehmen lassen konnte, um darüber seine geistigen und seelischen Beziehungen zur neuen Welt zu vernachlässigen. Sie stehen natürlich an erster Stelle, und ihnen gilt sein erstes aufmerkendes Interesse. Er gehört nicht zu denen, die ganz ohne jede Kenntnis von jüdischen Dingen daher kommen und somit unter den Demütigen weilen, die sich belehren lassen müssen. Er hat ja in den entscheidenden Kämpfen um seine seelische Errettung die Thora und die Propheten gelesen und von hier aus das Wissen und die Erkenntnis bezogen, die ihm den Rückweg in das Judentum eröffneten. Was ihm als Ergänzung dieses Wissens und dieser Erkenntnis fehlt, ist eben nur das Leben, in dem beide zu verwirklichen sind. Diesem Leben zu begegnen, ist der Sinn seiner Rückkehr. Aber schon nach den ersten Schritten dämmert ihm die Erkenntnis, daß es eine verfehlte Begegnung sein möchte; denn was er trifft, ist nicht das Abbild der Bibel, sondern die Wirklichkeit eines Judentums zum Beginn des 17. Jahrhunderts. 151

Man darf hier unter Wirklichkeit zunächst nichts anderes verstehen als die wirklich nach außen in die Erscheinung tretende Form, die sichtbare Gestaltung, das Tun und Lassen, die Konvention, den Stil dieser Menschen; ihre Erscheinungsform, nicht ihr Wesen; ihr Gebaren, nicht den Untergrund ihres Seins; das Sichtbare, nicht das Unterirdische. Dieses Sichtbare stellt sich Da Costa zuerst als das Befremdliche entgegen. »Als wenige Tage vergangen waren, machte ich die Erfahrung, daß die Sitten und Einrichtungen der Juden sehr wenig mit denen übereinstimmten, die Mosche vorgeschrieben hat.« Er stellt also fest, daß zwischen dem Wortlaut der Bibel und dem Verhalten der Juden eine Diskrepanz bestehe. Aber die Thora – er weiß das aus seinen Studien – ist in ihren »Weisungen« ausschließlich. Im Buche »Reden« ist gesagt: »Zusetzet nichts an die Rede, die ichselb heuttags euch gebiete, und streicht nichts davon«. Und es ist weiter gesagt: »Verflucht, wer nicht aufrecht erhält die Reden dieser Weisung, sie zu tun«. Von dort aus gesehen stellen sich also die Nicht-Übereinstimmungen als verbotene, als verschuldete Abweichungen dar; als Verstöße gegen die Thora, also als Sünde.

Demnach wäre ein Volk von Hunderttausenden und durch Jahrhunderte hindurch in Irrtum und Sünde, und er alleine im Recht und in der richtigen Erkenntnis? So sieht er es offenbar, und es ist für ihn nichts Überhebliches in der Feststellung, daß er gegen Hunderttausende im Recht ist; denn die Hunderttausende, die Sitten und Einrichtungen gegen den klaren Wortlaut der Thora folgen, wissen es nicht anders. Sie sind das Opfer derer, die er Judaeorum Sapientes, die Weisen der Juden, nennt, und als die 152 er wohl die Rabbinen überhaupt, insbesondere die Chachamim der Gemeinden in Amsterdam betrachtet. Von ihnen sagt er aus, daß sie »zu Unrecht so viel vom Gesetz gänzlich Abweichendes erfunden« hätten; und es steht für ihn alsbald fest, daß er gegen diese Verfälschung der Thora zu kämpfen habe. »Ja, ich glaubte ein gottgefälliges Werk zu tun, wenn ich freimütig das Gesetz verteidigte.«

Es wird keinem, auch nicht dem schlichtesten Juden des 17. Jahrhunderts in den Sinn gekommen sein zu behaupten, daß die Riten und Gesetze des bestehenden Judentums nach Inhalt und Wortlaut, nach Art und Form sämtlich im Text der Bibel aufgezeichnet ständen. Auch der Mindeste von ihnen wußte, daß zwischen dem Damals der Bibel und dem Jetzt des Lebens schöpferische Energien gewaltet hatten. Zwar begriff er diese schöpferischen Energien nicht als einen historischen Prozeß, sondern als die Fortsetzung einer göttlichen Offenbarung, die dem großen Führer Mosche zuteil geworden und die aus dem Wissen der Weisen in die Jahrhunderte hinein überliefert war. Aber sie standen doch zum mindesten mit aller Sicherheit und Gelassenheit inmitten eines historischen Prozesses, auch wenn sie ihn als solchen nicht erkannten. Von der ursprünglichsten Vergangenheit bis in ihre Gegenwart führte eine Linie, die sie nirgends unterbrochen sahen.

Auch da Costa erkannte keinen historischen Prozeß; aber da er von so weit außen an das Judentum herankam, mußte es ihm an der gelassenen Sicherheit gebrechen, mit der andere dennoch im historischen Prozeß verharrten. Was ihnen die sichere Linie der Überlieferung bedeutete, konnte er nicht billigen. Vergleichs- und Kontrollmöglichkeiten hatte er nicht. 153 Die nachbiblischen Urkunden waren ihm unbekannt, denn er beherrschte die hebräische Sprache nicht. Er kannte auch den Ablauf der jüdischen Geschichte nicht, so wenig wie seine bisherige Umwelt ihn gekannt hat und vor allem: ihn hat kennen wollen. Ebensowenig kannte der Jude seiner Zeit seine eigene Historie. Aber es muß zugegeben werden, daß solche Kenntnisse nur notwendig sind für die geistige Orientierung in einer Religion, nicht für das Erlebnis der Religion; und aus dem Bezirk spontanen Erlebens kommend, hätte Da Costa füglich historischer Kenntnisse entraten können, wenn es um nichts anderes gegangen wäre als um das Erlebnis und seine Erfüllung. Aber es ging um mehr. Es ging um die Orientierung einer Sehnsucht innerhalb einer Wirklichkeit, um die Auflösung einer objektiv bestehenden Diskrepanz. Erst dadurch geriet Da Costa in Nachteil, daß er diese Diskrepanz aufzulösen versuchte ohne Kenntnis dessen, was sie geschaffen hatte. Daß sie einen natürlichen Ausgangspunkt haben müsse, war auch ihm verständlich. Er suchte und fand ihn in Begriffen und Darstellungen seiner früheren christlichen Wirklichkeit, in den Evangelien. Von dort her war ihm der Begriff der »Pharisäer« vertraut, und sie schuldigt er an mitsamt denen, die er als ihre Nachfolger betrachtet. »Die heutigen Weisen der Juden haben sowohl ihre Sitten wie ihren bösartigen Charakter immer noch beibehalten; hartnäckig streiten sie für die Sekte und die Einrichtungen der verabscheuenswerten Pharisäer, nicht ohne Aussicht auf eigenen Vorteil, und wie man es ihnen sonst mit Recht vorgehalten hat: um im Tempel die ersten Plätze einzunehmen und auf dem Markte zuerst gegrüßt zu werden.« 154

Mit dieser Zurückbeziehung auf ein historisches Faktum der jüdischen Vergangenheit war objektiv nichts gewonnen. Sie konnte höchstens dazu dienen, das Ressentiment zu stärken. Auch historisch handelt es sich bei der Bewertung der Pharisäer keineswegs um die Wahrheit, sondern wiederum um Ressentiment, um bewußt entstellende Tendenz der ersten literarischen Dokumente, in denen das Leben Jesu seine Darstellung fand. Da derzeit eine Gegnerschaft gegen Jesus im Volke um deswillen nicht vorhanden war, weil sein Auftreten zu wenig Beachtung fand, um wirkliche und tiefgreifende Gegnerschaft erzeugen zu können, mußte zur Begründung des Gegensatzes der neuen Religion zum Judentum auch zugleich der Gegensatz zwischen ihrem Stifter und mindestens einem entscheidenden Teil des Volkes gefunden werden. Er wurde konstruiert durch die Anfeindungen, die Jesus angeblich von den Pharisäern zu erdulden hatte, und diesen Anfeindungen mußte wieder eine besondere Note gegeben werden, um die Pharisäer und ihre Gesinnung in äußersten Gegensatz zu Jesus und seiner Gesinnung zu bringen. Von diesem Bemühen her hat der Begriff Pharisäer seine stehende, wenn auch historisch völlig unrichtige Prägung bekommen. Es ist nicht möglich, die Pharisäer als eine Sekte zu bezeichnen. Sie waren – auch noch zur Zeit Jesu – die eigentlichen Repräsentanten des Demos, des Volkes, und die konsequenten Fortsetzer der uralten Idee der jüdischen Theokratie. Sie waren die unmittelbaren Nachfolger der Soferim und der Chassidäer, derer also, die nach der Zeit des babylonischen Exils und nach der endgültigen Übernahme der Thora als Verfassung des jüdischen Volkes versucht hatten, konsequent jede neue Lebensbeziehung und jede neue 155 Lebenserscheinung aus der Thora selbst zu regeln und so das Gesamt des Lebens ihr unterzuordnen. Selbstverständlich konnte dazu nicht immer der nackte Wortlaut der Thora ausreichen, und natürlich bedurfte es der Auslegung, der Analogie, der Interpretation, der Anwendung hermeneutischer Regeln. Sie formulierten Gesetze und Richtlinien und Anweisungen, die nicht in der Thora standen, von denen sie aber überzeugt waren, daß sie im Geiste der Thora gehalten seien. Ihr Gegensatz zu den Sadduzäern bestand – von Einzelheiten abgesehen – im Prinzip darin, daß die Sadduzäer, zu denen die eigentliche Aristokratie zählte, nur das anerkannten, was im Pentateuch geschrieben stand, und an »mündlichem Gesetz« nur das, was sich klar und eindeutig aus dem geschriebenen Wortlaut ableiten ließ. (Ihre Haltung findet sich – wie eine gedankliche Fortsetzung – in der Mitte des 8. Jahrhunderts erneut dem Prinzip nach in der Einstellung der Karäer. Noch im 12. Jahrhundert formuliert einer ihrer Gelehrten, Jehuda Hadassi: »Gott hat Mosche die Thora offenbart; und nur sie, nicht irgend eine mündliche Lehre, ist Offenbarung Gottes.«)

Daß sich unter den Pharisäern Entartungserscheinungen zeigten, ist von ihnen selbst nie geleugnet und immer entsprechend bekämpft worden. Sie selbst haben den Ausdruck Zewuim, Gefärbte, für diejenigen unter ihnen geprägt, die in der Überbetonung des Gesetzes vergaßen, daß es dazu bestimmt war, dem Menschen als sittliche Norm zu dienen, und die über der rigorosen, betonten und prahlerischen Befolgung des Gesetzes, über dem Dienst an der Form den Sinn des Inhalts vergaßen. Aber diese Menschen mit der Tünche der Form und mit dem anmaßenden Stolz 156 darauf hat es zu allen Zeiten und in allen Bezirken gegeben, und aus dem verlassenen Lebensraum her wird Da Costa sie ausreichend gekannt haben. Er wird dort auch in Wirklichkeit diejenigen Menschen oder Gruppen kennen gelernt haben, denen die Befolgung strenger Observanz wirkliche und greifbare Vorteile verschaffte, diejenigen, deren Existenz und Machtfülle darauf beruhten, daß sie eine orthodoxe Form vertraten. Auch unter den Juden seiner neuen Umgebung wird er Menschen getroffen haben, die sich in strenger Gesetzesbefolgung nicht genug tun konnten und deren Eitelkeit sich im besonderen Stolz auf ihre Haltung ausdrückte. Aber ein materielles Interesse konnte damit nicht befriedigt werden.

Es mußte Da Costas Willigkeit, zum Judentum in seiner biblischen Gestalt zurückzukehren, von vornherein eine entscheidende Fehlrichtung geben, wenn er es damit genug sein ließ, eine unrichtig erkannte historische Vergangenheit auf die Gegenwart zu übertragen. Denn so wie der Pharisäer der nachexilischen Zeit in Wirklichkeit den sich bemühenden Teil des Volkes repräsentierte, war dieser Geist des Pharisäertums überhaupt der Inhalt des Judentums, wie es sich nach der Zersprengung seines staatlichen Bestandes darstellte. Das nachjudäische Judentum war im besten und höchsten Sinne des Wortes »pharisäisch«, das heißt: es lebte aus dem Willen, sich unter allen äußeren und inneren Bedingungen das Regulativ seines Daseins aus dem Geiste der Thora zu holen. Da war kein Zwang, der das Volk veranlaßte, sich Anweisungen oder Dekreten der »Pharisäer« zu fügen. Da das Volk sich freiwillig Gesetzen unterwarf, zu deren Verwirklichung kein Machtmittel gegeben war, bekam das »Pharisäertum« seine ausreichende und gültige Legitimation. 157

Zu dieser Kontinuität der Ableitung von Lebensnormen und Lebensformen aus der Thora gesellte sich nun ein Begriff, der dazu bestimmt war, einem technischen Prozeß die geistige Fundierung zu geben: der Begriff der Tradition. An sich waren zahlreiche Ableitungen aus der Thora Fiktionen in dem Sinne, wie wir sie unter dem Begriff des »Als ob« gekennzeichnet haben. Aber solche Fiktion ist nur Begriffskategorie des historisch Betrachtenden. Für den, der sie als Teil seiner eigenen Gegenwart lebt, ist sie Realität. Er könnte sie sonst nicht leben und erfüllen. So wird für den Juden die Summe dessen, was ihn als Gesetz binden soll, nicht Ableitung im geistig-technischen Sinne, sondern Sinnfortsetzung, und indem er die darin enthaltene Sinngebung materialisiert, wirklich, greifbar und nachweisbar macht, schafft er den Begriff der Tradition in seiner tatsächlichsten Bedeutung, als wirkliche traditio, Übergabe, Weitergabe. Das Wirken in die Zukunft hinein – denn welchen Sinn hatte der Ausbau der Gesetzeswelt sonst, wenn nicht den, die Existenz, die Zukunft des Volkes zu garantieren – verlangte nach der rückwärtigsten Verankerung, und so setzten sie den Ausgangspunkt der Tradition dort fest, wo sie den Glauben an die Entstehung der Bibel selbst lokalisierten: in der dem Mosche zuteil gewordenen göttlichen Offenbarung. Neben dem Werke der Schrift hat er mündliche Belehrungen empfangen, die sich von ihm her durch die Frommen und Weisen von Geschlecht zu Geschlecht übermittelten. Im jerusalemischen Talmud konnte so die Behauptung stehen: »Heilige Schrift und Mischna, Talmud und Haggada, selbst was dereinst ein scharfsinniger Schüler vor seinem Lehrer darlegen wird, ist längst dem Moses am Sinai geoffenbart worden.« 158

Somit trägt die jüdische Tradition einen doppelten Sinn. Sie ist zugleich ein Lebensprozeß und ein Denkprozeß, jenes als technisch-organische Entwicklung einer Volksgemeinschaft, dieses als geistige Fundierung für eine religiöse Gemeinschaft, um sich den Glauben an die Heiligkeit ihres Tuns und somit an den Sinn ihres Daseins zu erhalten. Darüber hinaus wird diese Tradition wieder zu einer eigenlebendigen historischen Kraft. Die Juden sind in ihrem äußeren Geschick der Welt ausgeliefert. Um es nicht auch im inneren Geschick zu sein, liefern sie sich selber aus: dem Zwang, dem Gehorsam, dem freiwilligen Eingezwängtsein.

Da Costa, der dem Judentum in solcher historischen Situation begegnet, lehnt es in dieser Form um seiner ursprünglichen Gestaltung willen ab. In diesem frühesten Stadium seiner Opposition sieht er lediglich, daß sein in Wehen erkämpftes Bild sich der Wirklichkeit nicht einfügen kann. Er sieht nur Menschen, die er beschuldigt, daß sie sein Ideal gefälscht haben. Aber die Richtung, aus der er es tut, beweist, welche bindende Kraft die Weisungen ausüben und wie sehr er selbst ihnen unterworfen ist. Er behauptet nicht, daß die »Pharisäer« an den Kernideen des Judentums etwas geändert hätten, sondern er wirft ihnen Änderungen und Verfälschungen des Gesetzes, also der Form vor. Er selbst nimmt das Gesetz, wie er es in der Bibel vorfindet, mit aller Peinlichkeit und Präzision auf sich. Er regelt danach sein ganzes Leben, hält jedes Gebot, das ein Leben in seiner Zeit überhaupt noch umschließt, feiert die Festtage nach eigener Berechnung, bereitet die Speisen nach eigener Auslegung des Rituals, kurz: er ist ein orthodoxer, gesetzestreuer Jude, der um einer Idee willen die 159 historische Entwicklung von eintausendfünfhundert Jahren negiert und auslöscht.

Daß er so den Kampf gegen die Form aufnimmt, beruht auf mehr als nur dem Umstand, daß er die historisch wirksamen Kräfte nicht sieht oder nicht sehen kann. Es beruht in viel stärkerem Maße darauf, daß ihm in der Not und unter dem Zwang seiner abgeschlossenen Existenz das kollektive Gefühl verloren gegangen ist, ohne das einer die Gesetze einer Gemeinschaft nie begreifen kann und ohne die er nie das Gefühl dafür hat, daß er im persönlichen religiösen Bemühen nicht nur sich, sondern einer Gemeinsamkeit, vielleicht der Gesamtheit der Menschen dient. In Da Costas Wille zum Judentum brennt immer noch die Frage seiner ersten Kämpfe, wie es ihm möglich sei, zum Heil seiner Seele zu gelangen. Darum sind ihm die Gesetze des Judentums nicht Manifestationen einer Idee, sondern Mittel zur Erlösung des Menschen. Eben darum darf an ihnen nichts geändert werden, denn sie könnten sonst ihre Wirkung als Erlösungsmittel verlieren. Man will ihn von der Umgebung aus in das bestehende formale Judentum hineinzwingen. Er muß das aus tiefster seelischer Überzeugung ablehnen, denn für ihn kann nicht die gewordene, sondern nur die gewesene Form des Gesetzes, die die ursprüngliche Offenbarung darstellt, eine Befreiung und Befriedung seiner kämpfenden Seele bedeuten. Mit diesem persönlichen, privaten Anspruch, mit diesem religiösen Individualismus trägt er eine Kernidee seiner katholischen Vergangenheit in sein neues Dasein als Jude hinein: Dienst an der religiösen Form zu Erlangung des Seelenheils. Die Begegnung zwischen ihm und seinem Volke ist damit, bei den ersten zögernden Schritten schon, für 160 alle Zeit verfehlt. Nun kann nur noch Schicksalhaftes sich ereignen.

Wäre Da Costa mit minderer Aktivität und aus geringerem Gewicht der seelischen Kämpfe zum Judentum zurückgekehrt, hätte er es vielleicht bei dieser oder jener Form der Resignation bewenden lassen können. So aber ist der Übergang zur tätigen Opposition unvermeidlich. Es kommt hinzu, daß an sich schon in manchem marranischen Juden der neuen portugiesischen Gemeinden eine Haltung der Opposition bestand, die aus dem seelischen und geistigen Unvermögen erwuchs, das bestehende Judentum ohne weiteres in seiner zeitlichen Ausprägung zu akzeptieren. Es waren stille Revolten, die aus verschiedenen Motiven her doch das gleiche Angriffsziel hatten: die Tradition. Bei der Enge des räumlichen Zusammenwohnens und der erheblichen Spannung des geistigen Lebens in der Amsterdamer Gemeinde kann es als sicher gelten, daß Da Costa mit den »Rebellen« in Fühlung und Einverständnis gewesen ist. Was er aber nicht wußte, war, daß an verschiedenen Stellen der jüdischen Welt zugleich und gerade zu seiner Zeit solche Revolten ausgebrochen waren. Sie nahmen zwar nicht die Form der offenen und offiziellen Empörung an, aber sie verraten bei aller Verschiedenheit des Auftretens und der Äußerung etwas Gemeinsames: den Willen, gegenüber der Tradition das geschichtlich Gewordene zu betonen, und gegenüber der unerbittlichen Fesselung durch die Tradition die Freiheit des Geistes, zuweilen allerdings nur die Freiheit der Weltlichkeit zu fordern. Der große Historiker Graetz nennt sie mit ärgerlichem Pathos »Wühler«. In Wirklichkeit waren es Aufgewühlte. Sie mögen hier eine kurze Darstellung 161 finden, um das Bild einer Welt abzurunden, die für Da Costa zum vernichtenden Schicksal wurde.

Den frühesten Versuch, die Verbindlichkeit der jüdischen Tradition von der zeitlichen Kontinuität aus zu lockern, macht Asarjah de Rossi, ein italienischer Jude des 16. Jahrhunderts, ein gebrechlicher Mann und ein leidenschaftlicher Vielwisser, der das für einen Juden seiner Zeit Ungewöhnliche tut, sich auch mit der Literatur der Kirchenväter zu beschäftigen. Er kannte auch Philo von Alexandrien und Flavius Josephus, Werke, die dem zeitgenössischen Judentum so gut wie unbekannt waren. Eine zufällige Begegnung machte ihm den Zugang frei zu der beträchtlichen jüdisch-hellenistischen Literatur. Ursprünglich ging seine Absicht nur dahin, dieses reiche Schrifttum, mit dem sich fast ausschließlich die christlichen Theologen befaßten, durch die Übersetzung ins Hebräische den Juden zugänglich zu machen. Aber bei dieser Tätigkeit gingen ihm die Augen auf über historische Zusammenhänge, die mit denen der talmudischen Tradition durchaus im Widerspruch standen. Er deckte einen geschichtlichen Prozeß auf, der – bewußt und unbewußt – im Laufe der Jahrhunderte das historische Schauen des Juden entscheidend gestaltet hatte: um die Erinnerung des Juden hatte sich eine Unzahl von Sagen und Erzählungen geschlungen, die sowohl im Sinne der Sehnsucht wie im Sinne der rückwärtigen Verknüpfung und Verankerung die Vergangenheit so darstellten und so unter sich verbanden, wie es der ständig wachsende Glaube an die Tradition brauchte. Der Glaube hatte Geschichtsfälschung getrieben zugunsten der Tradition. Als mit der steigenden Bedeutung des Talmud die Gesamtheit seines Inhalts, also auch das 162 Legendäre, die Haggada, und das Belehrende, der Midrasch, die Bedeutung unantastbaren Gutes bekam, wurde solche Art, Geschichte zu betrachten, zum wirklichen historischen Besitz des Judentums. Sie lebten mit einer Vergangenheit, die sie sich um der Zukunft willen aus gläubiger Entstellung selber geschaffen hatten.

Asarjah de Rossi machte nun einen vorsichtigen Versuch, diese Entdeckung dem Judentum bekannt zu geben. Aber er ist, da er selbst im Judentum völlig gebunden ist, nur ein negativer Historiker. Er stellt nicht den wahren Geschichtsablauf her, sondern deutet schonend darauf hin, daß der Sinn von Haggada und Midrasch eben nur erbauliche Erzählung und Belehrung sei, denen historische Autorität und Zuverlässigkeit ihrer Art nach abgingen. Er beweist durch die Zitierung von Parallelstellen aus dem Talmud und aus der profanen Literatur, daß die talmudische Chronologie nicht richtig sein könne, ja daß die ganze bei den Juden übliche Zeitrechnung »seit Erschaffung der Welt« unrichtig und unzuverlässig sei. Es ist nur konsequent, daß er das Erscheinungsjahr seiner eigenen Schrift »Meor Enajim«, Augenleuchte, (5334=1574) als zweifelhaft bezeichnet.

Es ist ersichtlich, daß hier mit Bewußtsein nichts geschieht, was sich gegen den Bestand des Judentums richten will. Es geht de Rossi nur darum, die Dinge an den richtigen Ort zu rücken. Das hindert ihn andererseits nicht, ein getreuer Kabbalist zu sein, der sich in dem Streit über die Entstehungszeit des Buches Sohar auf die Seite derer schlägt, die an das Alter und die lange Tradition des Buches glauben. Aber sein Beginnen ist dennoch so gewagt, daß 163 spätere Beurteilung ihn zu Recht den »ersten Überwinder des jüdischen Mittelalters« nennen konnte. Der Sturm des Protestes, den Rabbiner und Gemeindevertreter gegen sein Werk entfesseln, zeigt, daß sie instinktiv die Gefahr erkennen, die in der Konsequenz einer solchen Entdeckung liegt. Es ging dabei eben, wie zu zeigen versucht wurde, letztlich doch gegen die Tradition. Josef Karo und der Prager Löwe ben Bezalel machen ihm den Vorwurf der Ungläubigkeit. Vorsorglich erließ das Rabbinat Venedig einen Aufruf an die Frommen, dieses gefährliche Buch aus ihren Häusern zu verbannen, und das Rabbinat Mantua verfuhr so, wie früher in Spanien zur Zeit des Kulturkampfes mit den Schriften des Maimonides verfahren wurde: es verbot die Lektüre des Meor Enajim für junge Männer unter fünfundzwanzig Jahren.

Es ist das besondere an diesen Wühlern, daß sie sich, bis auf geringe Ausnahmen, dem jüdischen Gesetz nicht entziehen, also die Formen der Tradition selbst dann wahren, wenn sie die Tradition anzweifeln. Das weist darauf hin, daß ihnen allen der Kampf gegen die Tradition und der Versuch einer Aufhellung der Zusammenhänge aus dem Historischen her nicht Selbstzweck gewesen ist. Untergründig ist vielmehr bei ihnen das Gefühl gewesen, daß das Judentum in seiner rabbinischen Entwicklung uferlos und unfruchtbar geworden sei; daß es dabei nicht mehr um eine echte historische Entwicklung ging, sondern um eine Notentwicklung, deren Impuls nicht mehr stark genug war, den Formen des Zusammenlebens und Verhaltens die Leuchtkraft des Schöpferischen zu geben; daß darum falsche, unproduktive und nicht zwingende Ergebnisse entstehen mußten – so wie im 164 Einzelnen und in der Gemeinschaft das Gerade krumm wird, wenn es nicht mehr nach der gewußten oder der erspürten eigenen Gesetzmäßigkeit lebt. Das, was bei diesen »Wühlern« so oft als Nörgelei an dieser und jener Form erscheint, ist nichts als der unbewußte Trieb, den historischen Grund als den wirksamen Träger wirklichen religiösen Lebens aufzudecken; ist nichts als die Müdigkeit, sich einer Religiosität ohne solche Grundhaltung noch in allem verpflichtet zu fühlen.

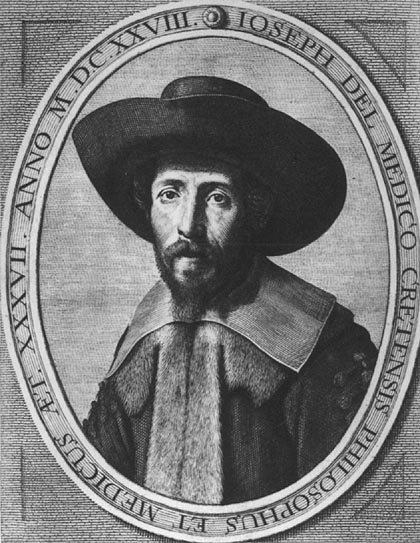

Josef Salomo del Medigo

Nach einem Gemälde von W. C. Duyster gestochen von W. Delff

Nur aus solcher Erwägung heraus ist die Gestalt eines Skeptikers und Zynikers wie Joseph Salomo Delmedigo zu verstehen, ein Jude aus Candia, Talmudjünger aus einer Familie großer geistiger Tradition, Studierender der Medizin an italienischen Universitäten, Schüler Galiläis in Mathematik und Astronomie, der Hebräisch, Lateinisch, Griechisch, Italienisch und Spanisch beherrscht (1591 bis 1655). Er lernte alles, was ihm in erreichbare Nähe geriet, mit dem Ergebnis, daß alles ihm gleich wichtig und gleich unwichtig wurde. Unrastig wie sein Lernen ist sein Wandern. Er hat das Zentrum im Geiste und im Orte verloren. Er ist in Kairo, Konstantinopel, in der Walachei und in Polen, in Hamburg, Frankfurt, Worms, Amsterdam, Prag; als Hausarzt, Prediger, Rabbiner, Gemeindearzt, Privatgelehrter. Er kreiselt ohne Halt im Judentum, fraternisiert mit den Karäern und den Rabbinern, mit Kabbalisten und Antikabbalisten. Er tut alles, was man im jüdischen Bezirk tun kann. Er nimmt jeweils alles ernst; das bedeutet: er nimmt nichts mehr ernst. In Hamburg schreibt er gegen Entgelt eine Verherrlichung der Kabbala und bekennt sich im Vorwort mit der unerhörten Offenheit dessen, dem aus der Tiefe des 165 Zweifels alles gleichgültig geworden ist, zu folgendem: »Ich trete in diesem Werke der Philosophie entgegen und für die Kabbala ein, weil ich dazu von einem der jüdischen Honoratioren aufgefordert worden bin, der augenblicklich den Ansichten der Kabbalisten huldigt. Sollte er morgen umfallen und mich um die Verherrlichung der Philosophie bitten, so werde auch ich umsatteln und für die Ehre der Philosophie in die Schranken treten.«

Diese Verherrlichung der Kabbala hindert ihn nicht, an anderer Stelle über sie zu spotten: »In allen Beschwörungen und Amuletten ist nicht einmal so viel Kraft enthalten, um Fliegen und Flöhe auszutreiben.« Und während er erklärt: »Gottesfürchtig bin ich und zittere vor Seinem Urteil und erfülle peinlich Seine Gebote«, erklärt er dennoch an anderer Stelle das Studium des Talmud und gar der Midraschim für überflüssig.

So schwankt nur ein Mensch, dem das Verneinen nicht wichtiger ist als das Bejahen, und der nur deswegen nicht offener Rebell wird, weil weder die Liebe noch der Haß ihn seiner Welt des Glaubens stark genug verbinden, um sie zu Aufbau oder zu Zerstörung wirklich anzugreifen.

Daß diesen Zweiflern, wenn auch aus persönlichsten Motiven, Uriel da Costa sich zugesellt, ist unvermeidlich. Aber er ist der einzige unter den Rebellen, der die Dinge, wie er sie sieht, ausspricht und in aller Öffentlichkeit zur Diskussion stellt. Schon im Jahre 1616, während seines Hamburger Aufenthaltes, verdichtet sich das, was er aus Anschauung und Belehrung des umgebenden Judentums kennt und folglich bezweifelt, zu einer prinzipiellen Streitschrift, den in portugiesischer Sprache abgefaßten »Propostas contra 166 a tradicao«, Thesen gegen die Tradition. Es sind, wie aus der Fassung der einzelnen Sätze und aus der erhaltenen hebräischen Übertragung hervorgeht, eben so sehr Thesen wie Fragen in dem Sinne, daß er bestimmte Formen des jüdischen Rituals für fragwürdig erklärt und erwartet, daß man ihm entweder den Gegenbeweis liefere oder ihm zustimme.

Diese Propostas sind ein sonderbares Gebilde. Neben der Kritik noch geltender Formen stehen rabbinisch anmutende Erörterungen über Fälle, denen jede praktische Bedeutung abgeht, prinzipielle Angriffe neben unklaren allgemeinen Behauptungen. Die ersten drei Thesen können als aktuell gelten. Er bestreitet, daß das Anlegen der Gebetsriemen von der Thora befohlen sei. Er hält diesen Brauch für die mißverstandene Auslegung einer symbolischen Ausdrucksform, daß der Jude sich seiner Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft erinnern solle. Er kritisiert ferner gewisse Modalitäten bei der Beschneidung. Bei dieser Gelegenheit wehrt er sich auch gegen den Brauch, einen Sessel für den Propheten und Nasiräer Elias bereitzustellen. Nach einer Legende aus dem Midrasch Rabba geht der Glaube, daß Elias, der zu seinen Lebzeiten gegen die religiöse Assimilation im Reiche Samaria und für das Bündnis mit dem Eingotte Jahve gekämpft hat, nach Gottes Befehl überall gegenwärtig sein soll, wo ein jüdisches Kind in diesen Bund mit Gott aufgenommen werde. Da Costa, den zahllosen Devotionen seines bisherigen Umkreises kaum entwachsen, bemerkt dazu: »Was die Bereitstellung des Sessels für Elias angeht, so spotten unsere Feinde darüber; denn solche Dinge sind Torheiten, aber keine Gesetzesvorschriften.« Hier schon wird das völlig Undichterische und 167 Amusische sichtbar, das später sein Verhalten in Dingen der Religion so sehr bestimmte, bis es naturalistisch und vernunftbetont geworden war. Ihm geht es hier völlig um die Exaktheit der Riten als Heilsvorschriften. Darum bekämpft er auch die Einführung des sogenannten zweiten Feiertages derjenigen jüdischen Feste, für die in der Thora eine Siebenzahl vorgeschrieben ist. Diese Abweichung hatte einen sichtbaren historischen Grund. Nach der Zerstörung des jüdischen Staates durch Rom war die Bestimmung der Festzeiten für die Juden der ganzen Welt auf das Beth-din zu Jabne übergegangen. Als die christliche Politik auch an die Zerstörung der letzten kulturellen Autonomie der Judenheit in Palästina ging und die Übermittlung der errechneten Zeiten in die Diaspora immer schwieriger und unzuverlässiger wurde, fügte man für die Diaspora aus Gründen der Sicherheit einen zweiten Festtag hinzu. Auch im Talmud (Traktat Bezah) wird diese Hinzufügung eben mit den Zweifeln über die genaue Fixierung der Neumonde begründet. Dieser Brauch wurde beibehalten, als späterhin sich eine einheitliche kalendarische Berechnung durchsetzte. Es war – neben aller historischen Beharrlichkeit – gleichsam ein Symbol dafür, daß man diese Feste im Exil und nicht in der Heimat feiere.

An solchen Fragen wird trotz ihrer geringen Bedeutung immerhin ein Entscheidendes sichtbar: daß wechselseitig beide, Da Costa und der Jude seiner Zeit, zugleich im Recht und im Unrecht sind, daß es hier folglich keinen Ausgleich geben kann, wenn einer sich nicht zu den historischen Lebensgesetzen seiner Gemeinschaft entschließen kann.

Die Unwilligkeit und Unfähigkeit zu solcher 168 Entschließung werden völlig klar aus der fünften und sechsten These. Sie beziehen sich auf Rechtsnormen des alten jüdischen Strafrechts, die schon wegen der mangelnden legislativen Befugnisse der Juden außerhalb jeder praktischen Erwägung standen. Aus den alten Zeiten nomadischen Daseins und nomadischen Rechtsempfindens waren in das Buch »Namen« (Kap. 21, 28 bis 32) Vorschriften über die Haftung aufgenommen, die den Eigentümer eines Ochsen traf, wenn das Tier einen Menschen tödlich verletzte. In einem solchen Falle mußte das Tier, um weiteres Unheil zu verhüten, getötet werden. Aber die Haftung ging auf die Person des Eigentümers über, wenn er eine Sorgfaltspflicht schuldhaft verletzte. Es heißt da: »War der Ochse jedoch stößig von vortags und ehegestern, und man vergegenwärtigte es seinem Eigner, der aber wollte ihn nicht besser hüten, und nun tötet er Mann oder Weib / werde der Ochse gesteinigt und auch sein Eigner ist des Todes.« Von dieser zwingenden Rechtsnorm gab es eine Abweichung nur für den Fall, daß die Berechtigten, also die Familie des Getöteten, in ein Lösegeld einwilligten. Dieses rigorose Recht, dessen Anwendung in den Besonderheiten des Nomadenlebens schon seine Berechtigung hatte, wurde nach und nach, mit veränderten Verhältnissen und mit verändertem Rechtsempfinden, milder interpretiert. Die Todesstrafe wurde am Eigner nicht vollzogen, sondern man gestand ihm das Auslösungsrecht generell zu. Auch im Talmud (so im Traktat Sanhedrin) ist diese Auffassung vertreten. Aber Da Costa verwirft diese Läuterung des Rechtsgefühls um des Wortes willen, das ihm die Thora darbietet. Es geht ihm nicht um das sinnvolle Hineintragen des Rechtes in das Dasein 169 des Alltags, sondern um Wortlaut und Inhalt einer Offenbarung. Und wiederum sind beide, er und der anders empfindende Jude, zugleich in Recht und im Unrecht; und wiederum gibt es da keine Auflösung.

Es ist offenbar, daß die nachwirkenden Vorstellungen seiner religiösen Erziehung ihm hier eine Möglichkeit verschließen. In seinen Ausführungen über die sechste These wird das sichtbar. Es geht da um die so vielfach zitierte Auffassung des Talionsrechtes aus dem Buche »Er rief« (Kap. 24, 17 ff): »Wenn jemand irgend ein Menschenwesen erschlägt, der sterbe, sterbe. / Wer ein Tierwesen erschlägt, bezahle es, Wesen statt Wesen. / Wenn jemand seinem Volksgesellen ein Gebrest zufügt: wie er tat, so werde ihm getan, Bruch statt Bruch, Auge statt Auge, Zahn statt Zahn, wie er dem Menschen Gebrest zufügte, so werde ihm zugefügt.« Solche ursprüngliche Fassung des Vergeltungsrechtes findet sich in fast allen frühen Rechtsgebieten. Sie ist wirkliche Vergeltung und entspringt der Empörung über den Bruch eines Rechtes. Aber je mehr das Rechtsgefühl sich sublimiert, desto weiter tritt der Gedanke an eine Vergeltung zurück und desto mehr tritt der Gedanke eines Ausgleichs in den Vordergrund. So war auch schon zur Zeit, als der jüdische Staat noch bestand, der primitive Gedanke der Vergeltung bei Körperverletzungen zugunsten der Erlegung einer Geldbuße aufgegeben worden, eine Auffassung, die ebenfalls Bestandteil des Talmud geworden ist (so im Traktat Baba Kama). Da Costa spürt wohl, daß es hier im Grunde um die Änderung eines Rechtsgefühls geht. Darum sucht er, über den Wortlaut der Thora hinaus, ihre Auffassung vom Recht ins Treffen zu führen. 170 Er sagt: »Die Thora hat überall die Absicht, dem Übeltäter Furcht einzuflößen.« Es bedarf keiner Begründung, daß das nicht der Fall ist, daß es vielmehr immer um Schutz berechtigter individueller Interessen und um den gerechten Ausgleich geht; und wo primitive Rechtsauffassung noch bei der Vergeltung hält, ändert das wachsende religiöse Rechtsgefühl eine Vorschrift entsprechend ab. Aber die von Da Costa vertretene Theorie der Abschreckung kann sehr wohl in einem Menschen verankert sein, der seine entscheidenden Jahre in der Furcht vor der ewigen Vergeltung verbracht hat.

Von den Ideen seines früheren Umkreises bestimmt und in der Methode ganz scholastisch anmutend ist auch das, was er an Grundsätzlichem gegen die mündliche Lehre zu sagen hat. Er findet in den Worten der Thora keinen Hinweis darauf, daß es eine mündliche Überlieferung gebe. Er findet auch nirgends eine Autorität, auf die er sich beruhigt für die Existenz einer mündlichen Tradition berufen könnte. Folglich existiert sie für ihn nicht. Daß sie dennoch effektiv vorhanden ist, bedeutet ihm Menschenwerk, Sünde, Erschütterung des Fundaments der Thora. Der Jude ist folglich nicht verpflichtet, »alle Gesetze des Talmud zu halten wie die Thora von Mosche«. Er macht aber ein Zugeständnis: »Allerdings müssen wir zugeben, daß hinsichtlich der praktischen Ausführung ein Gewohnheitsrecht möglich ist, jedoch müssen wir genau prüfen, ob dies mit der Thora übereinstimmt. In diesem Falle hat es Geltung; im anderen Falle ist es nichtig«.

Hier wagt sich zum ersten Male eine Erwägung der Nützlichkeit und Vernunft als Regulativ eines starren Wortglaubens hervor. Auch ein anderes Motiv, das 171 weltlichen Erwägungen und einem Gefühl für Formen des Verhaltens entsprungen scheint, drückt sich in der achten These aus. Sie lautet: »Es gibt Glaubensmeinungen bei den Juden, die dessen nicht würdig sind, der den Namen Israels trägt. Sie geziemen vielleicht anderen Völkern, aber auch nicht allen, sondern nur den törichten Völkern unter ihnen. Es sind nicht nur Ansichten törichter Menschen, sondern sie sind auch im Widerspruch zu den guten Sitten. Ihre Träger sollten sie sich aus dem Sinn schlagen, und man sollte sie nicht öffentlich besprechen und erwähnen.« Was er im Sachlichen und im Einzelnen damit meint, ist nicht zu ersehen. Es konnte ihm darum gerade auf diese These ein später Widerleger, M. Rephael d'Aguilar, erwidern: »Auf das, worin er sich nicht erklärt, sind wir nicht verpflichtet zu antworten; aber da er so im allgemeinen spricht, bestreiten wir es generell. Wer dunkel redet, dem kann man nicht klar antworten.« Dennoch liegt ein sehr aufhellender Sinn in der fast verschämten Allgemeinheit dieser These, nämlich der Unwille dessen, der sich von gewissen Formen und Ansichten in seiner Religion peinlich berührt fühlt. Das kann einem wirklichen Gefühl für die Würde von Formen und Sitten entspringen, aber es kann auch die Furcht vor dem Spott des Außenstehenden bedeuten und die Überlegenheitsgebärde dessen, der aus vermehrter Aufklärung und einem Mehr an weltlicher Bildung sich des weniger gebildeten und aufgeklärten Bruders schämt. Dabei ist wieder daran zu erinnern, daß Da Costa aus einer Welt kam, in der er Formen und Sitten dieser Art im reichsten Maße antraf und selber glaubte und befolgte.

Alles in allem genommen bedeutet die Aufstellung 172 dieser Thesen, daß er, aus einer gesicherten Welt in eine andere gesicherte Welt hinüberschreitend, auf die neue Welt anders als auf die alte reagieren muß. In die alte Welt war er hineingeboren worden; der neuen Welt begegnet er aus eigenem Entschluß. Jene konnte er nur in ihrer Gesamtheit aufnehmen und ihre Wirkung an sich erproben; diese will er nach seinen persönlichen Voraussetzungen gestalten. Es geschieht, wie eine Betrachtung der Thesen ergeben hat, aus heterogenen Motiven, unter denen als das stärkste immer wieder durchschimmert, daß der Glaube an die Tradition und die darauf beruhenden religiösen Gebräuche eine Verminderung und sogar eine Aufhebung der Thora in ihrer Eigenschaft als Mittel zum Heil bedeuten. Es ist also letztlich ein Kampf um die Grundlagen des Judentums, wie er es auf der Suche nach einer religiösen Verankerung gefunden hat. Was er fand, war individuelles Gut, über das er selbstherrlich verfügte. Der sonst immer nur empfangen und hinnehmen mußte, hält jetzt eine eroberte Position. Er ist nicht mehr Soldat in einer Truppe, sondern Kondottiere. Er hält wohl noch die Disziplin, aber gemäß der Parole, wie er sie vom obersten Gewalthaber unmittelbar empfangen hatte. Darum kann er von den Untergeordneten keine neue und veränderte Parole aufnehmen, obgleich sie nicht minder eine Kompagnie des blinden und unbedingten Gehorsams darstellen. Darum kann er mit allem Ernst seinen Thesen den Schlußpassus hinzufügen: »Auf alle diese Fragen erhoffen wir eine Lösung entweder durch Gegenbeweise aus der Thora und aus der Vernunft, so daß das Fundament eingerissen wird, oder durch Zustimmung. Es soll dies nicht als Streitsucht und Hartnäckigkeit aufgefaßt 173 werden, sondern nur zur Anerkennung des göttlichen Namens und zur Ehre seiner heiligen Thora.«

Um Antwort zu erhalten oder den Kampf zu entfesseln, sendet Uriel da Costa seine Thesen an die sephardische Gemeinde der Stadt Venedig. Das geschah nicht, weil Venedig etwa die autoritativste Gemeinde der jüdischen Diaspora gewesen wäre; aber sie schien immerhin noch die größte Möglichkeit einer objektiven Diskussion zu gewährleisten. Weltliche Bildung, profanes Wissen, jene Haltung der »Aufgeklärtheit« war, wenn unter den Rabbinen überhaupt, so in Italien zu finden, und das besonders bei den Führern der sephardischen Gemeinden. Die Thesen etwa einer polnischen, einer deutschen oder gar einer asiatischen Gemeinde mitzuteilen, sie Menschen auszuliefern, die der Möglichkeit einer strittigen Diskussion über den Talmud überhaupt nicht zugänglich waren, wäre sinnlos gewesen. Aber auch die Übersendung nach Venedig erwies sich letztlich als unfruchtbar, und sie stellt nur klar, daß Da Costa in seiner Fixierung auf einen einzigen Punkt so befangen ist, daß er nicht einmal die Bewegung wahrnimmt, die in seiner eigenen Gegenwart das Judentum durchzieht. Hätte die Sucht nach der Auflösung seines eigenen Schicksals ihm nicht den Blick verschlossen für alles andere Schicksal, dann wäre er einer erschütternden Erkenntnis begegnet: der Not der jüdischen Seele, die sich auf der Flucht vor einer unauflösbaren Wirklichkeit in die mystischen Bezirke der Kabbala begab; die, von der Bindung an eine Tradition des Gesetzes zur Unfruchtbarkeit verdammt, die Tradition des Geheimnisses und der Geheimlehren als einen Weg näher zu Gott hin und näher zur kosmischen Bedeutung des Einzelwesens 174 an ihr Herz zog. Er wäre auf die Erkenntnis gestoßen, daß er, der Süchtige seiner Erlösung, im Begriff stand, einer Gemeinschaft den Kampf anzusagen, die unter aller Starrheit der Form doch unmäßig aufgewühlt war vom Gedanken der Erlösung. Dort also Seelenheil, hier Messianismus; dort der Einzelne, hier das Gesamt; dort der Individualist, hier das Kollektivum; beide angerufen vom Sinn eines religiösen Erlebens, aber beide an ihre eigene Zielsetzung unlösbar gebunden. Es ist so vielfach mit ärgerlichem oder staunendem Kopfschütteln berichtet worden, daß gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Kabbala sich selbst in die italienischen Judengemeinden, in diesen Bezirk einer verhältnismäßigen weltlichen Bildung und Aufgeklärtheit Eingang verschaffen konnte. Nichts aber ist sinnfälliger als gerade das, denn es stellt klar, daß alles religiöse Erleben im Judentum weitgehend kollektiv war, daß heute oder morgen die Gesamtheit der Juden davon ergriffen wurde, und daß der Raum individuellen religiösen Erlebens nicht dem schöpferischen Gläubigen, sondern dem Zweifler überlassen blieb. Das Judentum ist als Religion nur schöpferisch, wo es als Volk, als lebendige Gemeinschaft eine Idee aus sich entläßt. Darum hat der Zweifler, wenn er in ihr verharren wollte, nie fruchtbar werden können. Er hat sich immer außerhalb der Mauern begeben müssen.

Es gab zu jener Zeit auch in Italien Zweifler. Asarjah de Rossi und Delmedigo gehörten zu ihnen, und es wird uns alsbald noch ein Zweifler tiefster Tragik begegnen. Aber das Feld religiösen Denkens und Erlebens beherrschte nicht die Aufklärung, sondern die Kabbala. Von Safed aus, wo die praktische Kabbala ihre erste Ausprägung erfuhr, kommen die Schüler 175 des Isaak Lurja, des »Ari«, nach Italien, als der eifrigste unter ihnen Israel Saruk. Ihr Erfolg ist sehr groß. Sie treffen auf Menschen, denen das Verharren im talmudischen Bezirk, auch wenn es fraglos und im Bewußtsein der Notwendigkeit geschieht, doch keine lebendige religiöse Existenz mehr vermittelt. Vor allem aber ist es ihr nie erstorbener Glaube an die Erlösung des jüdischen Volkes, der begierig nach neuer Nahrung und neuem Anstoß ist. Darum lassen sie sich willig von den Meschulachim, den Spendensammlern aus Palästina berichten, wie dort im Lande fromme, ja heilige Männer sich den Bußübungen der Kabbala unterwerfen, um dadurch das Ende der Zeiten, die messianische Erlösung, zu bedrängen und zu beschleunigen. Sie akzeptieren willig die Welt der Dämonen und die Kunst ihrer Beschwörung. Sie beginnen an die Sephirot und an die Seelenwanderung zu glauben. Sie nehmen die Kabbala, ohne vom Talmud ein Jota aufzugeben, als zusätzliches Element, als seelisches Stimulans in die Welt ihrer religiösen Vorstellungen auf. Gegen eine solche Entwicklung konnten selbst weltlich denkende Rabbiner nichts ausrichten. Sie durften die Kabbala, weil sie kein durch Tradition geheiligtes Gebiet war, verspotten; aber sie konnten eine Entwicklung, die vom Seelischen her zwangsläufig war, nicht umbiegen, geschweige denn umgestalten. Im übrigen waren die italienischen Gemeinden samt ihren gebildeten und aufgeklärten Rabbinen, mochten sie Sephardim oder Aschkenasim sein, im vollen Umfange talmudistisch, das heißt: traditionsgläubig. Hierin nahm auch die sephardische Gemeinde in Venedig keine Ausnahmestellung ein.

Als das Sendschreiben Uriel da Costas dort eintraf, 176 gab es füglich nur eine mögliche Reaktion: die der Empörung über eine Herausforderung. Es war ja aus den Thesen nicht ersichtlich, welchem Erlebnis sie ihre Formung verdankten, und wäre es ersichtlich gewesen, so hätte man wohl in Venedig kein Verständnis dafür gehabt, denn dort waren das Marranenproblem und das Marranenschicksal nicht mehr akut. Es handelte sich in der überwiegenden Mehrzahl um Juden, die vor 1492 oder infolge der großen spanischen Ausweisung jenes Jahres sich dort niedergelassen hatten. Was sie an jüdischer Formung dorthin gebracht hatten, war trotz der spanisch-jüdischen Renaissance gleichwohl talmudistisch. Schon längst vor der Sprengung des spanischen Zentrums und gleichsam als vorsorglichen Widerstand gegen die freie Haltung, die von der Profanbildung in das spanische Judentum hineingetragen worden war, hatten sich ja dort der Talmud und der Rabbinismus ihren Platz erkämpft. So war es verständlich, daß sie sich nach dem großen Schicksalsschlage mit besonderer Intensität an das überkommene Gut als ihre innere Heimat klammerten. Sie wurden darüber hinaus besondere Eiferer der Tradition, nicht zuletzt deswegen, weil sie das immer wache Mißtrauen der durch keine Profanbildung irritierten aschkenasischen Juden zu überwinden suchten.

Es konnte für sie folglich den Thesen des Da Costa gegenüber keine andere Haltung geben als die einer deutschen oder polnischen Gemeinde. Eine Diskussion kam nicht in Betracht, denn für sie existierte nichts Bestreitbares. Aber da sie durch die Übersendung der Thesen als Instanz angerufen waren, mußten sie antworten, und sie antworteten wie Menschen, die einem frivolen Angriff auf Heiliges zu 177 begegnen haben: durch Belehrung und durch Androhung von Strafen für den Fall, daß diese Belehrung nicht angenommen werde.

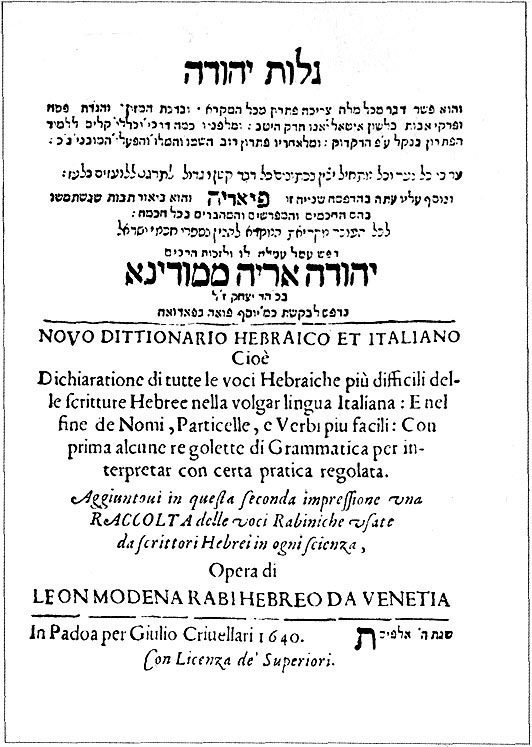

Es liegen drei Urkunden vor, die ihre Entstehung der Übersendung der Thesen verdanken. Zwei davon haben den venezianischen Rabbiner Leon da Modena zum Verfasser. An ihn wandten sich die Sephardim der Gemeinde mit dem Ersuchen, eine Entgegnung auf Da Costas Thesen zu verfassen. Er tat es in seiner Schrift Magén we'zinnah, Schild und Wehr. Im Stil der Zeit präzisiert er den Titel und zugleich den Inhalt der Schrift wie folgt: »Schild und Wehr für unsere Weisen gegenüber einem irrenden und törichten Manne – der sich selbst für einen Weisen ansieht – Tor ist sein Name. Er wohnte damals in Hamburg und schickte diese seine Fragen hierher im Jahre 1616, und es baten mich angesehene Sephardim, ihm zu antworten nach meiner Auffassung; und dem unwürdigen Fragesteller habe ich folgendes würdig geantwortet.« Dann folgt eine kurze, sachliche, ganz unleidenschaftliche Entgegnung auf die Thesen, die gleichmütigen und in diesem Sinne wirklich »würdigen« Äußerungen eines überzeugten Gegners. Im übrigen ist diese Schrift so allgemein und unoriginell und neutral, daß sie von jedem anderen sephardischen Rabbiner verfaßt sein könnte.

Titelblatt des hebräisch-italienischen Wörterbuches von Leon da Modena

Als weitere Antwort, die unmittelbar und gleichsam im Instanzenzuge erfolgt, geht im Namen des Rabbinerkollegiums, aber von Modena verfaßt und von ihm für das Kollegium und im eigenen Namen unterschrieben, eine Botschaft an die sephardische Gemeinde in Hamburg. In diesem Sendschreiben ist von dem Gleichmut der Gegenschrift nichts mehr zu spüren. Es ist hart, fast verächtlich in der 178 Formulierung, überlegen bis zur Grenze der Überheblichkeit und voll gefährlicher Drohung. Es lautet: »Wir hörten zu unserem Leidwesen, daß ein Geist, ein böser Geist in einem Manne eurer Gemeinde erstanden ist, der ihn verwirrt, daß er Verkehrtes redet gegen die mündliche Lehre und gegen die Worte unserer Weisen; ein Sadduzäer, Boethusäer oder Karäer. Was (eigentlich) seine Meinung ist, wissen wir nicht. Es genügt zu sagen, daß er ein vollendeter Ketzer und Epikuräer ist, da er mit frecher Stirne gegen die Worte unserer Lehrer auftritt, auf die das Haus Israel in der Zerstreuung sich stützt. Seine Worte haben wir gehört, die er hierher mit einem Schreiben gesandt hat, viele Torheiten und Einwendungen gegen jene, wie es ihm gerade in den Sinn kommt, ohne Grundlage und Beweis . . . Und so sagen wir Euer Ehrwürden: kommt er zur Einsicht und beruhigt er sich dabei, wenn diese gerechten und guten Antworten ihn erreichen, und bekennt er die Wahrheit, dann ist es gut. Beharrt er aber in seiner Empörung und bleibt hartnäckig, wohlan: so legen wir ihn schon von jetzt an in den Bann im Namen des Gottes Israels, stoßen ihn aus und verfluchen ihn und jeden seiner Anhänger, um deswillen, daß er solche Abtrünnigkeit glaubt und ausspricht, mit der Erschwerung aller Verwünschungen und Verfluchungen, die von den Tagen Mosches bis heute auferlegt worden sind. Und wir ordnen an, daß er und jeder einzelne von ihnen getrennt und abgesondert sei von jeder Gemeinde in Israel in allen ihren Angelegenheiten, und daß kein einziger, der sich mit dem Namen Israels benennt, mit ihm verhandeln und sprechen darf, bis daß er seine bösen Worte vor der Gemeinde widerruft, von ihr und unseren Rabbinen Verzeihung erbittet und es auf 179 sich nimmt, alle ihre Worte anzuerkennen und niemals mehr den Mund zu öffnen, auch nicht gegen das mindeste Wort, das aus ihrem Munde oder ihren Schriften hervorgeht. Wenn dann Euer Ehrwürden wissen, daß diese Erwiderungen zu ihm gelangt sind, und ihr seht, daß er nicht bereut und alle Worte der mündlichen Lehre eingesteht, und wenn ihr weiter hört, daß jene frechen Worte fernerhin aus seinem Munde kommen: alsdann dürft ihr unser Urteil in eurer Synagoge öffentlich verkünden und ihn von da an behandeln als in Acht und Bann getan, bis er nach eurer Einsicht vollkommene Einkehr bezeugt. – Möge Gott das steinerne Herz aus unserer Mitte entfernen, möge er in uns seine Liebe und seine Ehrfurcht senken und möge er euch und sein ganzes Volk mit Frieden segnen . . .«

Das ist der erste Schlag, den das offizielle Judentum der Zeit gegen Da Costa führt. Es ist kein Eingehen auf seine Argumente, sondern nur die Drohung mit der einzigen Waffe, über die das Judentum überhaupt verfügte: mit der Ausstoßung aus der Gemeinschaft. Glaube läßt sich nie und nirgends erzwingen; aber es läßt sich das negative tun: aus einer Gemeinschaft, die glauben will, denjenigen ausmerzen, der es nicht kann oder nicht will. Dennoch kam einem solchen Banne auch eine positive Wirkung zu, und mit dieser Wirkung wurde gewiß auch gerechnet: die Furcht vor der Isolierung des jüdischen Menschen in einer Welt, die ihm, wenn er nicht sein Judentum völlig verließ und sich zum Christentum bekannte, kein Heimatsrecht gewähren wollte. Vor dieser doppelten Verwaistheit und Verlassenheit schreckten die meisten zurück, und darum konnte der Bann wenigstens das Negative wirken, das Verstummen des Zweifelnden. 180

Diese offizielle Waffe der jüdischen Disziplin, die eines Tages durch ihre übermäßige Anwendung ihre Schärfe einbüßte, konnte in dieser Zeit noch wirken, sofern sie einen Menschen traf, der sich für diese Wirkung offen zeigte. Das aber tat Da Costa in diesem Stadium seines Kampfes gegen die Tradition keineswegs. Er widerrief nichts und änderte nichts an seiner persönlichen Auslegung der Riten. Er bemühte sich im Gegenteil, andere zu seiner Auffassung zu bekehren, und da er nicht der einzige Heimkehrer war, dem der weitverzweigte Ritus des Judentums eine überflüssige und schwer tragbare Last schien, gewann er Anhänger seiner Denkart. Die über ihm schwebende Drohung ließ er unbeachtet. Er berichtet mit Stolz: »Da es aber einem Manne, der für die Freiheit Heimatboden und alle äußeren Vorteile dahin gegeben hatte, durchaus nicht angestanden wäre, von solchen Drohungen sich einschüchtern zu lassen, und da es unter solchen Umständen weder billig noch männlich gewesen wäre, sich Menschen zu unterwerfen, denen nicht einmal die Rechtsprechung zustand, entschloß ich mich, lieber alles auf mich zu nehmen, aber auf meiner Meinung zu beharren.«

Man kann dem venezianischen Rabbinat, obgleich es die Angelegenheit offenbar aufmerksam verfolgte, nicht vorwerfen, daß es sich mit der Vollziehung des Bannes beeilt habe. Aber sie war an die Konsequenz ihrer Drohung gebunden, und so wurde am 14. August 1618, rund zwei Jahre nach der Übersendung der Thesen, der Bann in Venedig feierlich publiziert. Auch die Gemeinde Hamburg mußte sich notwendig der Verkündigung anschließen. Damit war der Heimkehrer Uriel da Costa von der Gemeinschaft, der er 181 zugeflohen war, wieder ausgestoßen. Zwar stellt der jüdische Bann, der Cherem, den Gebannten nicht außerhalb des Judentums; aber Da Costa gehörte jetzt auch offiziell zu den Zweiflern und »Wühlern«, die das Judentum um seiner Existenz willen von der lebendigen Nähe und Berührung mit der Gemeinschaft fern halten mußte.

So wenig diejenigen, die ihn verurteilten, wußten, aus welchen Bedrängnissen heraus der Schuldige ein Zweifler geworden war, so wenig konnte er, der Verurteilte, erkennen, was in dem Menschen vorging, der zur Widerlegung seiner Thesen den Auftrag erhielt und der gegen ihn das Sendschreiben mit der unerbittlichen Drohung des Ausschlusses verfaßte: Leon da Modena. Späte Entdeckungen erst haben klargestellt, daß hier ein sehr tiefer Zweifler, ein Mensch geringen Mutes, aber nicht geringer Tragik in seiner Eigenschaft als Rabbiner die Thesen verdammte, die er als erkennender und wissender Mensch Wort für Wort billigte, daß er – durch ein Amt gefesselt – gegen einen Bruder im Geiste und in der Überzeugung eine Waffe schwang, von der er wußte, daß er sie nie hätte aufheben dürfen. Von diesem tiefen, aber geheimen Zweifler muß jetzt, das Bild einer Welt zu runden, gesprochen werden.

Leon da Modena gehörte, wie schon gesagt, zu den Rabbinern der sephardischen Gemeinde zu Venedig. Ehe er in diesem Amt eine verhältnismäßige Ruhe fand, übte er, immer des Erwerbes willens, eine Unzahl von zufälligsten Berufen aus: als Lehrer, Korrektor, Kopist, Vorbeter, Dolmetscher, Buchhändler, Makler, Kaufmann, Musikant, Heiratsvermittler und Verfertiger von Amuletten. Er lernte alles, was ihm erreichbar war, und beherrschte nicht nur das 182 jüdische Schrifttum, sondern auch das Gesamt der lateinischen und italienischen Literatur, die einschlägigen Werke über Profanwissenschaften und über die christliche Theologie. Ein ungewöhnliches Gedächtnis stapelte das alles zu unruhigem Besitz auf. Mit seinem geistlichen Amte vereinbarte er die Ausübung von Musik und Tanzkunst und die Entfaltung großer gesellschaftlicher Talente. Eine ausgedehnte und sehr ernsthafte literarische Tätigkeit findet ihre Kompensation in einem leidenschaftlichen Hang zum Spiel mit Karten und Würfeln. Dort ließ er immer wieder sein in mühsamer Arbeit verdientes Geld, und noch als alter Mann, als er es endlich zu einigem Wohlstand gebracht hatte, verlor er es wieder im Spiel. Er erkennt das Gefährliche dieser Leidenschaft und schreibt schon als junger Mensch von vierundzwanzig Jahren einen heftigen Dialog gegen das Kartenspiel unter dem Titel Sur me'rah, Wende dich ab vom Bösen. Aber er bekennt sich nicht zu dieser Schrift, sondern läßt sie anonym erscheinen. Er hält nur ein Zwiegespräch mit sich selbst, um am Ende, vom Verwerflichen seines Tuns überzeugt, es dennoch fortzusetzen. Und wie späterhin das Rabbinatskollegium in Venedig den Bann über das unmäßige Karten- und Würfelspiel verhängt, ist Modena der erste, der in einem Rechtsgutachten nachweist, daß nach rabbinisch-talmudischer Anschauung diese Spiele erlaubt, daß sie mit Rücksicht auf den Verkehr mit Nichtjuden sogar zweckmäßig und nützlich seien und daß man den Spieler folglich nicht in den Bann tun dürfe.

Immer, wenn ein Mensch unmäßig spielt, ist es ein Hinweis darauf, daß er vom Zufall erringen möchte, was ihm das Gewisse versagt. Alles Gewisse und 183 Sichere war Modena versagt, und wenn es ihm gegeben war, fand er dafür keinen Raum der Äußerung. Das bedeutet, daß er nicht ein einziges seiner Werke, in dem er Wesentliches zu sagen hatte, an die Öffentlichkeit bringen konnte. Er verfaßt, um einer Entwicklung entgegenzutreten, die ihm gefährlich erscheint, gegen die Kabbala und gegen die Legende von ihrer Entstehung eine Abhandlung: Ari nohem, Der brüllende Löwe. Aber da rings um ihn her die jüdische Welt sich immer tiefer der Kabbala ausliefert und da er nicht die Kraft fühlt, sich dagegen anzustemmen, so läßt er es bei der Niederschrift bewenden. Erst zweihundert Jahre nach seinem Abschluß ist das Werk aufgefunden worden (1840). Er verfaßt eine Übertragung der Bibel in die italienische Sprache, um dem Juden, der durch die römische Zensur immer weiter von den entscheidenden jüdischen Werken, insbesondere dem Talmud abgedrängt wurde, eine Bildungsmöglichkeit zu erschließen. Die katholische Zensur verbietet die Drucklegung. Er verfaßt auf Grund seiner historischen Studien eine antichristliche Streitschrift Magén we'cherew, Schild und Schwert, worin er aus den Evangelien den Beweis führt, daß Jesus von Nazareth sich nie in dem Sinne, wie es die spätere kirchliche Dogmatik lehrt, als »Sohn Gottes« bezeichnet habe. Es versteht sich, daß auch diese Schrift gegenüber der Haltung der christlichen Zensur im Manuskript, das heißt: im Verborgenen bleiben muß. So legen ihm innere und äußere Hemmungen immer wieder Schweigen auf.

Wäre das antikabbalistische Werk erschienen, so hätte seine Mitwelt immerhin daraus entnehmen können, daß er einen klaren, kritischen Verstand besaß, der mehr den Dingen geistiger Erkenntnis als 184 denen des unbedingten Glaubens zuneigte. Aber in seinem Verhalten zur Außenwelt war das, wie sein Sendschreiben gegen Da Costa zeigt, nicht sichtbar. Auch daß er, was sehr selten geschah, über die Riten des Judentums schrieb, konnte ihn in seinem Umkreis nicht verdächtig machen, obgleich es aus besonderem Anlaß und in besonderer Form geschah. In dem Kreis der christlichen Gebildeten, in dem Modena verkehrte, begegnete er immer wieder zweifelnden, abschätzigen und zuweilen spöttischen Bemerkungen über das jüdische Ritual. Manche dieser Bemerkungen erschienen ihm zutreffend, aber was er in Gesellschaft christlicher Freunde zugeben durfte, konnte er als Rabbiner und seinen eigenen Volksgenossen gegenüber unmöglich sagen. Dennoch bedrückte ihn das gleiche, was auch Da Costa in seinen Thesen schon gerügt hatte: die Unangemessenheit, die Überflüssigkeit und vielleicht sogar – vom aufgeklärten Renaissancemenschen her betrachtet – die Unwürdigkeit dieser und jener Ritualform. Aus diesem Dilemma zwischen Redenwollen und Schweigenmüssen fand er einen Ausweg. Da Costa hatte bei seiner Rüge vermieden, über Einzelheiten zu sprechen. Modena spricht nur über Einzelheiten, aber er rügt nicht, jedenfalls nicht expressis verbis. Er berichtet mit einer absichtlichen Kälte und Sachlichkeit über alle Zeremonien in Synagoge, Lehrhaus und Wohnung, über Gebete, Feste, Kleidungen und Hausrat. Seine Historia dei Riti Ebraici ed Observanze dei Hebrei di questi tempi wird so zu einem orientierenden Kompendium, das besonders von Christen stark gelesen wurde. Aber solche sachliche und nichts als sachliche Darstellung, die nur das Faktum sagt und es damit der Bewertung ausliefert, kann 185 dadurch und eben durch ihre gesteigerte Sachlichkeit schon immanente Kritik sein. Modena vermeidet es durchaus, die Frage der talmudischen Autorität überhaupt nur zu berühren. Er will nicht Apologet, noch nicht einmal Jude bei diesen Betrachtungen sein, sondern »fingendomi semplice et neutrale relatore«, indem er sich so einstellte, als sei er nur schlichter und unparteiischer Berichterstatter. Das bedeutet aber neben dem Willen zu indirekter Kritik schon die Skepsis und die innere Gleichgültigkeit. Es geht ihm hier um Formen, nicht um religiösen Besitz. Die Riten sind ihm Material, nicht Erlebnisinhalt. Daß er mit dem, was er zu sagen unterließ, die schwerste Kritik an der Gültigkeit vieler Riten und an der Gültigkeit der Tradition überhaupt meinte, konnte erst lange nach seinem Tode erkannt werden.

In der Liste der eigenen Schriften führt Modena ein Werk auf, das den Titel Schaagath Arjeh, Löwengebrüll, trägt. Das Jahr der Abfassung ist auf 1632 zu fixieren. Er charakterisiert es als »Antwort auf ein Buch gegen die mündliche Lehre«. Also offenbar eine nochmalige Apologie der Tradition, ähnlich der, die er gegen Da Costa verfaßt hat? Es ist in der Tat so; und die Parallele scheint noch deutlicher, wenn man das Werk betrachtet, auf das er erwidert. Er selbst berichtet in der Vorrede dazu, es entstamme der Feder eines verstorbenen spanischen Juden mit Namen Amitai ben Jedaja Ibn Ras. Es sei ihm zur Widerlegung ausgehändigt worden, da es schwere Angriffe gegen den Talmud enthalte, und er habe ihm den Titel Kol ssachal, Stimme des Toren gegeben. Ein Studium dieser Schrift stellt aber klar, daß diese »Stimme des Toren« nicht zum ersten Male erklingt, sondern daß sie eine auffallende Ähnlichkeit mit der 186 hat, die sich aus Da Costas »Thesen gegen die Tradition« vernehmen ließ. Hier wie dort die Behauptung, die mündliche Lehre sei von den »Pharisäern« zu Unrecht als Überlieferung ausgegeben, die Mosche am Sinai empfangen habe. Hier wie dort die Rüge, daß viele Bräuche des Judentums, wie die Gebetriemen und Einzelheiten des Beschneidungsritus, Zusätze der Rabbinen zur Thora und damit Entstellung ihres ursprünglichen Sinnes bedeuteten. Hier wie dort die Tendenz, zum alten biblischen Judentum zurückzukehren, und gleichermaßen der Hinweis auf die Notwendigkeit, dies durch grundlegende Änderungen im bestehenden, durch die Tradition geheiligten Ritus zu erreichen. Alles das ist sehr ernsthaft und dringend vorgetragen, aber es geht weit über die Thesen hinaus, denn es stellt mindestens theoretisch die Möglichkeit zur Diskussion, daß die Welt ihre Entstehung überhaupt nicht einem göttlichen Schöpfungsakt verdanke, sondern urewig sei. Dann müsse die ganze sinaitische Offenbarung als Werk von Menschen betrachtet werden, denn solche Offenbarung läßt der Verfasser nur für den Fall gelten, daß es wirklich einen Schöpfer gebe, für den es sinnvoll sei, seinem Geschöpf, dem Menschen, Anweisungen sittlichen Verhaltens in Form der »Weisungen«, eben der Thora, zu geben. Damit ist klar gesagt, daß es möglicherweise überhaupt nur Religion als Schöpfung des menschlichen Geistes gebe.

Gegenüber einer solchen Auffassung, die dazu geeignet war, das Fundament der damaligen jüdischen Welt einzureißen, sollte man eine Entgegnung von gleicher Entschiedenheit und Gewichtigkeit erwarten. Das ist nicht der Fall. Das »Gebrüll des Löwen« klingt nicht laut und nicht überzeugend und nicht 187 furchteinflößend. Es ist ein lahmer und sehr müder Versuch, die Stimme des Toren zu überdecken. Hatte Modena nicht mehr die Kraft, nicht einmal mehr den Gleichmut von einst, für eine Idee, deren Diener er dem Amte nach war, in die Schranken zu treten? Geschah es aus diesem Grunde, daß er auch dieses Werk nur schrieb und es dann weglegte, verbarg und stumm sein ließ? Diese Frage konnte erst nach 220 Jahren geklärt werden, als das Manuskript gefunden wurde. Schon der Name des Toren gab zu denken: Amitai ben Ras, das bedeutet in der Übersetzung: der Wahrhafte, der Sohn des Geheimnisses. Und das will doch wohl dem Sinne nach sagen: die Stimme des Toren kommt aus einem wahrhaften Bekenntnis, aber er umgibt es mit dem Schleier des Geheimnisses. Also ein heimlicher Rebell; und dieser Rebell ist kein anderer als . . . Leon da Modena selbst. Beide Schriften, Angriff wie Verteidigung, stammen von ihm selbst. Die Skepsis, die der Historia dei Riti zugrunde lag, wird hier zum entschlossenen Zweifel und zur unbedingten Verneinung. Aber es bleibt verfangen in einem heimlichen Dialog, richtiger: in einer Zwiesprache mit sich selbst. Die Zweifel, die das Fundament seiner Gläubigkeit erschüttern, kann er nicht verschweigen. Dafür sind Einsicht und Erkenntnis zu stark. Aber er kann sie auch nicht äußern. Dafür ist die Beharrung im Judentum zu stark und der Opferwille zu schwach. Darum greift er zu einem Trick, zu der Fiktion, wenigstens nicht ganz geschwiegen zu haben. Es ist der schmerzliche Verzicht des Unentschiedenen. Sein Gefühl ging zur Gläubigkeit. Er beneidete die Menschen, die aus der peinlichen Befolgung der Riten ihre Beruhigung erwarten und – das wußte er gut – auch fanden. Aber 188 sein Wissen und seine Erkenntnisse gingen zum Zweifel; aber auch nur zum Zweifel. Er kann mit seinem Wissen nichts Schöpferisches beginnen. Es ordnet sich nirgends ein und nirgends unter. Er hat keine Freude und keinen Gewinn davon, weil er es nirgends wirken lassen kann. Er erkennt, sagt und verschweigt. Er überläßt Aufhellung und Wirkung dem Zufall, dem Hazard, so wie es ein Spieler tut. Er nimmt den großen Widerspruch auf sich, Menschen um Gedanken willen in den Bann zu tun, die ihm aus dem Herzen gesprochen sind. Das böse Gewissen übertönt er mit lauten Namen: der brüllende Löwe, Löwengebrüll (vielleicht auch zugleich Anspielung auf seinen Namen Leon – Löwe – Arjeh) und mit kriegerischen Begriffen: Schild, Wehr, Schwert, alles stumpfe und untaugliche Waffen. Er spielt mit den Dingen, die er nicht tut. Eben weil er nicht den ganzen Einsatz der revoltierenden Persönlichkeit wagt, ist das Spiel der spielerische Ausgleich, eine Fortsetzung von Kampf und Zufälligkeit auf anderer Ebene. Der Spieler wagt eben nur seinen Besitz, nicht sich selbst.

Noch bis in seine Todesstunde geht diese Spaltung dessen, der sich bekennt und doch verschweigt. Er sagt: »Denn ich war keiner von den Zewuim, von den Gefärbten; mein Inneres war wie mein Äußeres.« Nur, daß er es niemanden ahnen ließ, daß in seinem Innern der zur Ohnmacht durch sich selbst verurteilte Rebell ein unruhiges Dasein führte.