|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Jahob Großmann zu Grindelwald und Margrita Dällenbach.

Gemalt von Joseph Reinhard von Luzern 1790.

(Aus der Sammlung des hist. Museums.)

Kleid des Mannes: Rock schwarz mit blauem Futter; Weste und Hosen weißwollen; Strümpfe weiß mit blauem Strumpfband.

Kleid des Mädchens: Das die Stirne bis über die Brauen hinunter bedeckende Gebilde scheint eine Art Kappe zu sein und ist aus buntgeblumtem Stoff, durch ein Sammelband nach unten abgeschlossen; die Haar-Flechten, die um den ganzen Hinterkopf gehen, sind über diese Kappe geführt. Göller mit dem Halstüchlein schwarz; rote Schnürchen verzieren die Sammet-Bänder, die das Bruststück des Mieders mit dem Achsel- und Rückenteil verbinden. Das Mieder ist vorn mit gelben kleinen Halbmonden bestickt; seine Schnüre sind rot. Schürze weiß mit breiten roten und schmalen blauen Streifen. Rock hellblau mit roter Einfassung. Strümpfe weiß mit blauen eingestrickten Verzierungen.

ine einzige Kunst hat von jeher der Bauer selbständig geübt: den Bau seines Hauses. 1 Drum sind, wie Rosegger sagt, die Bauernhäuser das Abbild der Volksseele. Das erwahrt sich in ganz hervorstechender Weise am Grindelwaldnerhaus. Während die Fremdengasthäuser und übrigen dem Verkehr dienenden Gebäude Maß und Schnitt von Architekten zentraler Orte empfangen und aus dem Rahmen des Talschaftscharakters heraustreten, bewahrt das bäuerliche Haus alter und neuer Zeit seinen immer gleichen, scharf ausgeprägten Stil. Die Ausgeprägtheit steht im Einklang mit der Zielbewußtheit des Bauens. Alle G’hälter (oder G’chälter) der Talschaft suchen in ganz eigener Weise einer schwierigen dreifachen Aufgabe gerecht zu werden. Zunächst muß ihre Solidität den Unbilden des Klimas (Schneedruck, Föhn, Erdrutsche, Wassergrößen) in deren höchstem Ausmaß trotzen. Sodann muß ihre Zweckmäßigkeit insofern den Bedürfnissen der winterlichen Milchindustrie gerecht werden, als namentlich das uralte «Feuerhaus» ( S. 460) immer noch seinen geeigneten Platz beansprucht, indes die Scheune, sowie der Gwand- oder Chleiderspịịher und das Waschhaus ihren eigenen Platz in der Nähe des Hauses angewiesen erhalten. 2 Endlich trachten die neuern Häuser mit ihrer stets vermehrten Wohnlichkeit bescheidenere Ansprüche fremder Sommergäste zu befriedigen.

Der Speicher neben dem Haus. — Der Kirschbaum als Hausfreund.

Die Geschlossenheit der hiedurch bestimmten Bauweise bewahrt sich durch alle die Rührigkeit hindurch, mit welcher in Grindelwald durch eine beträchtliche 432 Anzahl einheimischer Zimmermeister und sonst auch Maurermeister ’bu̦wwen wird. Bloß zwischen 1888 und 1900 stieg, trotzdem inzwischen der Brand von 1892 im ganzen 114 Gebäude verzehrte, die Zahl der Wohnhäuser von 518 auf 558. Die bis 1906 noch gestiegene Zahl ist aus dem Straßerschen Plan am Ende dieses Buches zu ersehen. Derselbe veranschaulicht zugleich die Ausdehnung des ständig bewohnten Grindelwalds, welche von Ost nach West zwei gute Wegstunden beträgt. An den seitlichen Gehängen derselben aber schließen sich an die ständig besiedelten die temporär bewohnten Gebäude bis hinauf aufs Faulhorn (2683 m) an. Wird in der Höhe aus naheliegenden Gründen so lang als möglich nur ’bị̈eßd ( S. 426 ff.), so schị̈ị̈red mu̦ und hụụsed mu̦ im ständig bewohnten Gebiet alle Jahre. Daher die zahlreiche Benennung «alter» und «neuer» Gebäude. Einen Ort bi’m oder ze’m nï̦wwen Hụụs finden wir schon seit 1603 als Gegensatz ze’m oder bi’m aalten Hụụs. 3 Die Zwischenstufen bilden da und dort e̥s nï̦wwe̥lli chß oder nï̦wwe̥lle̥nds Hụụs. Zählebig aber trotzt noch lange jeglichem U nwätter recht manches «uralte» Hụụse̥lli. So eins auf dem Stutz, 4 das auf 1555 zurückgeht. Gleich einem guten alten Heidenhụụs 433 wehren sie jeglichen Anschein des Zerfalls von sich ab, wie dieser dagegen einem alte n Ggŏdel (Lotterhütte) oder einem alte n T’hämpel (so hieß etwa der 1906 durch einen Neubau ersetzte ehemalige Gemeindespital) anhaftet. Zuweilen erhöhen bessere alte Gebäude ihr Ansehen noch durch den Nimbus historischer Erinnerung. Mit offiziellen Bezeichnungen wie Pfaar- oder Pfruendhụụs, Talhụụs ( S. 14), 5 Zehnderhụụs, 6 und mit solennen wie Grääfihụụs 7 ( S. 511) konkurrieren Namen wie bi oder bi’m Engels-, 8 Fä̆slers-, 9 Ruedihụụs. 10 Können freilich schon diese nur dem sehr Lokalkundigen etwas besagen, so auch Bezeichnungen wie bi’m Bru̦nnihụụs, 11 bi’m verbru̦nn’nen Hụụs, 12 z’Underhị̈ị̈s’ren, 13 bi’m obren Hị̈ị̈sli 14 und gar bloßes bi’m Hị̈ị̈sli. 15

Das Spiiherli im Tal als Gwandspiiher.

Der größte Gehalt auch in dieser Richtung liegt schließlich im Wort Hụụs und seiner Sippe selbst. Während freilich seine Grundbedeutung («das Bergende») 16 im heutigen Sprachgefühl erloschen ist, entfalten sich aus ihm zwei andere Vorstellungskreise. An die Gestalt des Aufbaus ist zunächst gedacht bei g’hị̈ị̈se̥lled («g’hụ̈̆slet», 17 quadrillé, kleine Quadrate zeigend, welche farbig oder reliefartig sich abheben wie z. B. beim rootg’hị̈ị̈se̥lle̥ten Năse nlumpen). Mit Würfeln baut das Kind Hụụse̥lle̥ni oder richtet es hohe Säulen auf: es hụụse̥lled, und die Würfel selber tïe n si ch hị̈ị̈se̥llen. Gelingt dies ohne Einsturz: welch ein Stolz und lauter Jubel! Von daher heißt es auch unter Erwachsenen: e̥s hed ’mu̦ si ch g’hị̈ị̈se̥lled, d. h. es ist ihm gelungen, er hat Glück gehabt. «Hụụse̥llen» wird dann auch vom Spiel des Kindes überhaupt gesagt; dieses spielt und vertreibt sich damit die Zeit: es tued mid ’mu̦ 434 sälber umha hụụse̥llen. Und zwar spielt es mit irgend welcher Hụụse̥lru̦stu̦g, das Mädchen insbesondere mit dem Mämmi- oder Hụụseltŏtsch: der schmucklos selbstgefertigten Puppe. Solches Spiel erhält das Kind aber auch dem Haus und seiner Umgebung anhänglich: g’hị̈ị̈sig (vgl. auch S. 376) und g’choorsam, ist zudem die beste Vorübung auf das hŭ̦shaltren, hụ̆shăben, hụ̆shäblen, hụ̆shä̆be̥llen der allzeit geschäftigen Hausfrau, sowie zum haushälterischen Charakter eines Hụụsmaan. 18

Weschhiisli.

Mehr Anteil an der Grundbedeutung hat die gegenwärtige Mundart sich in «heim» bewahrt. Sein Begriff des «Lagers» setzte sich fort in der Transportfähigkeit 19 des einzelnen Hauses als fahrender Habe. Leichte Transportfähigkeit wird noch 1785 auch für Grindelwaldnerhäuser bezeugt, 20 und sie reflektiert sich nur zu bemerkbar in der oft überaus schlechten, wohl auch ganz fehlenden Fundamentierung. Gerade das mitwandernde Lager war aber in den Zeiten der Eroberungszüge das einzige, was «sichere und sorgenlose Ruhe» 21 gewährte; und das spiegelt sich noch heute bedeutungsvoll wieder in dem Unterschied, womit der im Dinghụụs (Miethaus) Wohnende bloß u̦m oder e̥m zuehigeid («wiederum hinzugeht»), während der Hausbesitzer gä̆gen hei m zue geid und sich dort daheimme n fühlt, es dort heimli ch (heimelig, traulich) 22 oder gä̆big (angenehm) findet.

Stellen wir uns nun zu näherer Betrachtung vor eines unserer echten Grindelwaldnerhäuser! Ein Vergleich seiner Orientierung mit der aller andern lehrt uns, wie möglichst alle gäg’ d’Lï̦tschĭ̦na ahi 435 g’sehn: ihre Giebelfront oder Stirn schaut von den Berggehängen herunter dem Talgrund zu. Man will offenbar seine Häuser haben, wa si ch uehi oder obsi ch chehrren und damit den Unterbau des treppenhohen Wohnstocks durch ein Erdgeschoß ( S. 436 f.) unmöglich machen. Gäbe es bloß sunnenhalb Häuser, so würde dies zu der Folgerung führen, die Front kehre sich grundsätzlich der Su̦nne n zue. Allein die schattenhalb gelegenen Häuser (also von Wärgistal, Itramen und Tschingelberg) chehrre n si ch von der Su̦nnen ab, chehrren der Su̦nnen de n Rï̦gg, um talwärts schauen zu können. Je näher man sich dem Talgrund fühlt, destomehr weiß man sich auch daheim und bi ’ n Lị̈ị̈tten. Die nebelreichen Gestade der Lütschine freilich meidet man nach Möglichkeit und siedelt sich bloß in deren erträglicher Bịịlĭ̦hi an. (Diese «Beilichkeit», Nähe, bedeutet mittelst der Fügung «i n ’ner Bịịlihi» svw. annähernd, ungefähr; auch zeitlich svw. bald. 23 )

Stammhaus der Häsler zu Horbach.

Phot. v. Holzgang.

Nehmen wir nun — zunächst von außen — ein echtes und normales Grindelwaldnerhaus, wie unsere Aufnahmen zweier Häuser (zu Horbach und am Endwääg) es darstellen, genauer in Augenschein. Es ist ein 436 mittelgroßes und rein bäuerlich eingerichtetes Gebäude; also weder ein kleines Hịịsli mit Stụ̆ba und Gä̆de̥lli, noch auch ein ganz großes mit drei Stuben in der Front, wie es deren in Grindelwald wohl kaum ein halbes Dutzend gibt. Ganz u̦f der Sịịte n lassen wir so einen vielleicht gar hŭ̦glos (unüberlegt) 23a an die Hand genommenen Flickbau mit spätern seitlichen Vergrößerungen, durch welche die ursprüngliche Anmut eines echten Grindelwaldnertyps manchmal, ja gewöhnlich, zu Schaden kommt. 24 Als solcher Typ gilt uns e̥s Hụụs mid zwo Stŭ̦binen und zwo Loibinen drụ̆ụ̆f und zwo Summerloibinen dran und dem Vortach hinnadraan — wie der Grindelwaldner selbst es kurz und treffend beschreibt. Dazu gehört noch, daß es e̥s Holzhụụs ist, d. h, im Oberbau ganz und gar aus Holz besteht. 25

Westseite eines Bauernhauses uf der Gärwi.

Phot. v. Holzgang.

Am Endweg.

Nur der Unterbau, das Chällerg’schoos, ist (mit Ausnahmen, s. Abb. S. 438) gemauert und weiß getüncht. Das Hauptmaterial hierzu liefern Du̦ftsteina. Tuff 26 baut an der nördlichen Talseite ganze 438 Felsen auf und findet sich an Stellen wie am Alpwääg in sehr schöner Qualität vor. Auf sein reiches Vorkommen deuten: das Du̦ftli 27 als Name des mittlern Dorfteiles, der nach jüngerm Sprachgebrauch sich sogar bis zum «Bären» erstreckt; uf Duft 28 und z’ Tuffbach, 29 letzteres seit 1326 verurkundet, 30 und das 1361 31 und 1363 32 genannte «güetli uf der Tuftfluo»; vgl. auch i’ n tuftigen Brunnen ( S. 158). Aus Tuff bestehen die Grindelwaldnerkirche und der Meiringer Kirchturm, aus Tuff so viele hübsch begrünte Umfassungsmauern, aus ihm ehemals auch viele Trockenmauern als Unterbau, und Außentreppen, sowie noch heute die Saaß als Ecksteinersatz an kleine Gehältern, wo nicht solchen Saaßi aus großen Saaßsteinen sich beschaffen lassen. Mit g’stampfetem Tuft oder auch mit Schlemmtuff — Schlaargituft — werden die Holzgeschirre g’fä̆ged; und es ist charakteristisch, daß im alten Grindelwald bloß solches Scheuern mit Tuff mittelst des eigenen Duftlumpens oder allenfals mittelst eines alten Fï̦̆rfueßes als Fägers die Bezeichnung «fä̆gen» tragen durfte. Mit andern Reinigungsmitteln ward g’flääted, wie noch im Oberwallis «giflẹẹtigu̦d» oder «flẹẹt gimacht». Aber mehr: auch die Stŭ̦beswendeni oder wenigstens die Bịịstaal der zur Küche führenden Türe, sowie diese selbst, wurden ehemals mit g’nitschetem Tuff g’fä̆gd und dadurch zugleich geweiht, damit sie stattlicher aussähen. Die Masse wurde von Tu̦ftwịịblinen, z. B. dem Tu̦ft-Elsi von Duftbach und sonst innerhalb Grindelwalds wịịtna (weithin) verhausiert; und zu den in Grindelwald so beliebten Neckereien (vgl. S. 59) 439 gehörte es auch, Einfältige mit schweren Tuffladungen zum Verhausieren behufs ähnlicher Stubenverschönerung sogar ga n Rrăme̥lli: nach Interlakens erstklassigen Gasthöfen zu schicken. Neben den (im Tuftstampf zermalmten) Tuff und mehr und mehr an seine Stelle trat der Plaander oder Plander ( plan de Troyes, der Kreidegrund der Maler).

D’s aalte Chälengertschen Huus.

(Das Erdgeschoß aus Holz.)

Spuren im Lauchbühl und hinter Wärgistal deuten darauf, daß man einst auch hier wie in den verschiedenen Chalchofen 33 Kalk gebrannt hat. Der Chalch und das Sand als Materialien zum Pflaster (Mörtel) sehen sich nun auch hier durch Wätterchalch (hydraulischen Kalk) oder durch Zịmänt ersetzt, wo es die g’eggete n Steina (Quadern) für Mauerwerke und Therassi zu ersetzen gilt. Für die kunstlose B’setzi vor Ställen dagegen sind immer noch Blatti (rohe flache Felsstücke) und ander Schëpf gut genug.

Das wenig oder gar nicht eingegrabene Chällergschoos gibt in der Regel zwe Chäll’ra ab. Doch wird wenigsten einer mehr und mehr zur Chällerstŭ̦ben eingerichtet, die als Wohnung, als Werkstatt oder als Krambude dient.

G’welbd-Chällers-Tireni.

(Kellertüren mit rundbogigem Sturz.)

Der hölzerne Aufbau ist, wie bei jedem echt grindelwaldnischen Gehalt auch neuern Datums, ein Blockbau, 34 und zwar ein Gwättbŭ̦w. 35 Es kreuzen oder schneiden sich, we nn mu̦ gwätted, die 12 cm dicken Bohlen oder Flẹcki an den Ecken, und das freie Ende ragt um 18 cm über die Hauswand hinaus vor. Ein mittleres dieser G’wätti: das Mittelg’wätt, deutet die Einteilung des Vorderraums in je zwei S tu̦bi oder Loibi an. Der Gwättbau bietet einen so trefflichen Schutz gegen Windstöße, daß, wenn einer hed gfluehed, daß ’s in alle n Gwätte n g’chrachched old g’chroosed hed, man schon von einer ordentlichen Kraftleistung sprechen darf. Einen anmutigern 440 Eindruck erweckt jedenfall der Anblick einer durch solche Gwätti vertikal gegliederten Hausfront. — Berg’wätted werden gleich den Flẹcken auch die Bẹnder, indem man sie an ihren Fügungsstellen chlăffed: um halbe Holzstärke ịị nsaaged.

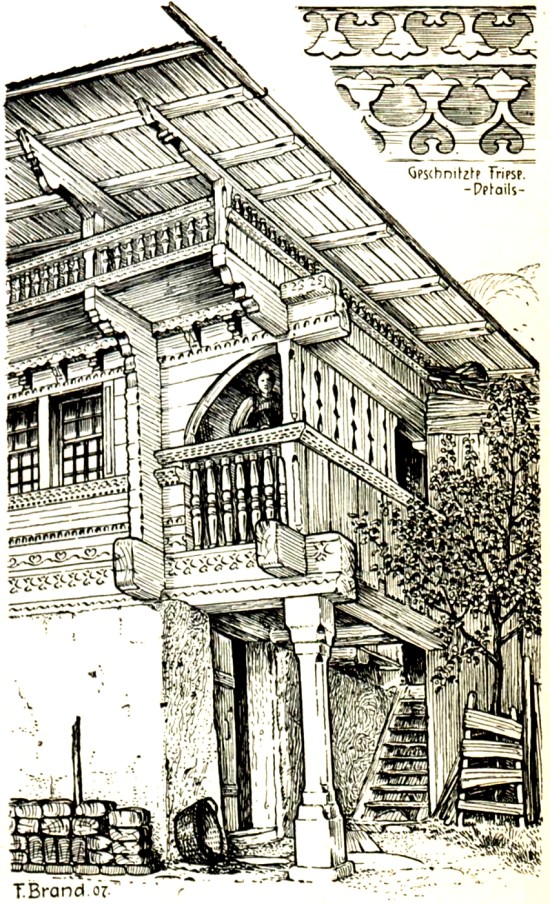

Details von der Hausfront uf der Gärwi.

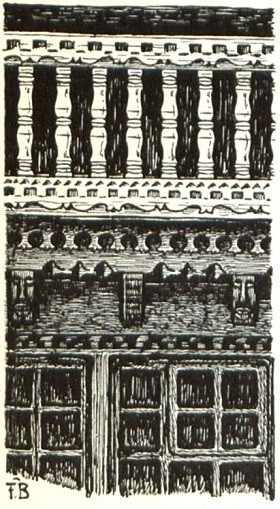

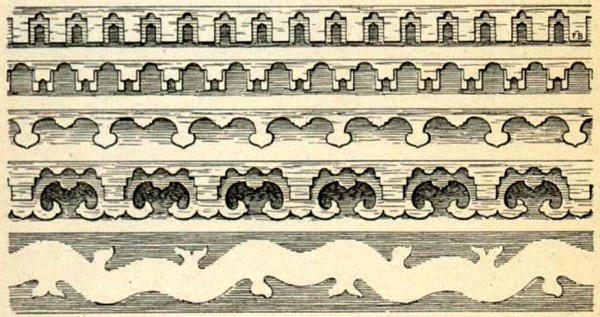

Diese Bẹnder, welche Balkenvierecke bilden, geben die Grundlagen der beiden Stockwerke oder Hëëhinen: der Stŭ̦benhëëhi und der Loïbenhëëhi ab. Die erstere Hëëhi ruht auf den Mụụrbẹndren, welche ganz besonders genau im Wịịhel (rechten Winkel) und im Seihel (Senklot) liegen müssen, wenn der Aufbau tadellos erfolgen soll. Ist dies geschehen, su̦ hed der Zimmermaan a nfḁ n gspanneds, und das ụụfrichten oder ụụfbụwwen kann beginnen. Gleichzeitig kommen dabei immer Solidität und Zier auf ihre Rechnung. Die Bänder, welche jedes Stockwerk beginnen und abschließen, springen in ihrer Holzstärke von 15 cm im Gwätt bis um 20 cm vor. Sie tun dies mittelst ihrer (meist schmucklos gelassenen, selten zu Tŏgglen ausgeschnitzten) Köpfe, Bandchëpf, Bandgrinda geheißen. Mehr noch als hiedurch, werden die Stockwerke nach außen abgehoben durch den Fï̦rsatz. Das ist eine Vorkragung des Obergeschosses, mittelst welcher dieses um 4 bis 5 cm über das Untergeschoß hinausragt. Der Fïrsatz trägt einen ausgeschnitzten Bogenfries, ein Kremä́nzel; er ist ụụsg’kremänzleta. Besondere Kunst (s. S. 441 die Frontzier des Zuhauses zum alten «Adler» und S. 511 dieses selbst) wendete man früher hieran, wenn — allerdings höchst selten — der Vorzug fehlte. Das ist eine Galerie, welche sich in einer Breite von etwa 70 cm vor den Fenstern des zweiten Stockes der ganzen Hausfront entlang hinzieht und ein mehr oder weniger kunstreich ausgesägtes oder aus gedrechselten 441 Säulchen ( Spindlen) bestehendes Brettergeländer dem Beschauer zukehrt. Ihren ästhetischen Eindruck faßt man etwa in die Worte: d’s Hụụs zăhmed ab dem Vorzug; äs gsehd minder wilds fï̦rha. Einen praktischen Vorzug des Vorzugs erblickt dagegen die Hausfrau darin, daß mu̦ dert gar chätzers gä̆big cha nn d’Windli trëchchnen.

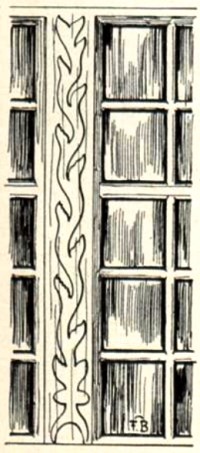

Geschnitzter Fries an der Hausfront.

Geschnitzter Fries an der Front eines Hauses.

(Aus Gimmelwald.)

In obiger Folge zwischen den Fensterreihen.

(Weiterer Fassadenschmuck siehe

S. 499.)

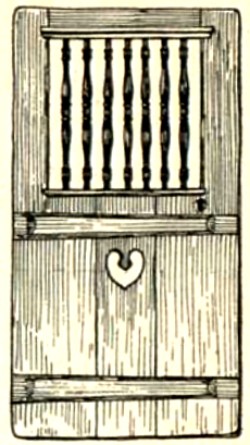

Außer den beiden Fï̦̆rsẹtzen, welche nach oben und außen die beiden Stockwerke abheben, tragen zur waagrechten Gliederung der Hausfront noch die Sinzenbrï̦sti bei. Die Sinzenbrust ist ein Gesimsband unterhalb jeder Fensterreihe; sie wird geschmückt mit Stabwerk und Bogenfries; auch sonst ist sie im oft recht bemerkenswerter Weise g’kremänzle̥ti. Da die Stockwerke der ältern Häuser nĭ̦de̥rri sind, würden die keineswegs zur Zimmerdecke hinaufreichenden Pfẹifter ihren hohen Gesamteindruck des Heimlichen und A nmmïetigen ganz verfehlen, wenn sie nicht in den Wohnstuben zu vieren gruppiert Licht und Luft ausgiebig hereinfluten ließen. Nur neuere Gebäude, auf deren Wohnlichkeit auch im Sommer Bedacht zu nehmen ist, regulieren 442 den Lichtzutritt mittelst Bälken (Fensterladen), Schăle̥sịịbälken ( jalousies), die dann auch den winterlichen Vorpfẹistren der Wohnstube nicht zu weichen brauchen. Holzstabgitter — Chrị̈ị̈z — oder Fellbalken an ältern Gebäuden (an recht alten, wie auf dem Einlagebild sogar zum Aufklappen, unna ueha li̦tzen) dienen der Sicherheit. Jene tun dies gelegentlich auch vor einem der gut angeordneten und geformten Ggu̦gginen (Gucklöcher ohne Glasverschluß).

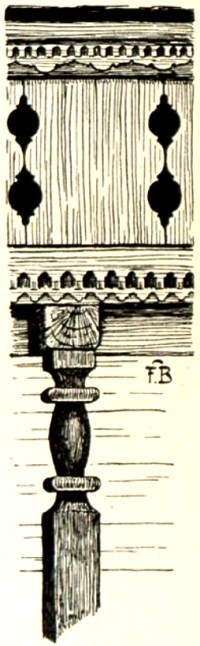

Kremänzel: Reich ausgeschnittener Fries ( Firsatz) an der Giebelwand und unter dem Vorzug.

Zum außerordentlich anmutigen Überblick einer Fensterreihe trägt heute namentlich von innen die Kremoone n-B’schlecht (aus Cremona) mit den elfenbeinschwarzen Griffen bei. Das ist indes eine Neuerung, welche gleich ihren Vorgängerinnen: der spănische n B’schlecht ( l’espagnolette) und dem ihre voraufgehenden Stoosrĭ̦gel die alten echt grindelwaldnischen Fï̦ï̦rrịịbra (senkrecht drehbaren Riegelchen) verdrängt hat. Die schmalen Rămi sodann (der Fensterrahmen heißt die Răma, Pfẹisterrăma) gestatten ein leichtes Ausheben aus den Pfẹisterlï̦chchren und den sie einfassenden Pfẹisterg’reisen. Fleißig gereinigt oder ’bbutzd und mittelst des die Schmelzwasser auffangenden Sinze nchä̆nels an der Innenseite der Pfẹisterwand auch in ihrer Umgebung sauber erhalten, 443 lassen sie selbst ungeöffnet deutlich ze’r Schịịben ụụsi g’sehn. Letzteres wäre namentlich dann erwünscht, wenn ein Vorübergehender, auf uneheliche neben ehelichen Kindern anspielend, boshaft bemerken wollte: ze n andrer Lị̈ị̈te n Pfẹistre n g’seejje n ’ru̦ den n o ch no ch ụụsi.

Vorzug mit Spindel-Gitterstäben.

Nur schmale, (bisweilen geschnitzte) Pfẹisterpfësten unterbrechen die stattliche Reihe. Anderwärts spricht man hierbei von der Stu̦u̦d oder dem Stï̦̆dli. So heißt aber in Grindelwald irgend ein senkrecht stehender Stützbalken, und demgemäß sagt man von einem, der bildlich eine gute Stütze verloren hat: däm ist en gueti Stu̦u̦d dänna choon!

Das Weghobeln einer lästig vorspringenden Braauen (Kante) heißt technisch faasen, volkstümlich aber brääwen, im Hasli: «spä̆rmịịlen». Bildlich bedeutet si ch erbrääwen und umgedeutet: si ch erbrääveren oder si ch erbreveren svw. «seine Ecken und Schärfen» abschleifen, «gehobelter» oder manierlicher werden.

Schwaartach.

444 Die Gwätti der Hausfront setzen sich oben in schön geschweifter Form zu einer Länge von beinahe 1½ m (5 Fuß) fort und tragen damit die behufs weiterer Ausladung auf ihnen ruhenden Dachbẹnder, sowie die First samt ihren zwei Nebenfirsten. Die letztern heißen Zuefi̦rsti. Diese ausladenden Gwätti und die genannten fünf Dachbalken bilden zusammen die Dachschï̦tz oder die First-Esla. Die Firstbalken ihrerseits verbinden das Giebeldreieck der Front mit demjenigen der fensterlosen Hinderwand. Auf ihnen ruhen die Dachsparren oder Răfen. Diese tragen an der Frontseite, soweit das Dach vorspringt, die Dachverschalung oder die Welbi, über dem Hausinnern die Underlatti. Über diese kommen, wo es sich um das ältere Schwaartach handelt, die dicken und u nb’schnätzeten ( S. 184) Schwaarschindli in drei- bis vierfacher Lage derart übereinander, daß die frei herausragenden Enden jeder Reihe, die Chrä̆gen, ni̦d meh wa n vier Zol le n schießen (12 cm Breite der untern Reihe unbedeckt lassen). Damit die Schindeln nicht abrutschen, muß das Dach läägs oder g’läägs, d. h. wenig steil sein. Die Höhe der Giebeldreiecke beträgt genau den fünften Teil der Hausbreite, was eine Steigung von 40% mit sich bringt. Über die ganze Länge des Daches kommen dann, etwa 70 cm 445 auseinander, die Uberlatti, welche an den Dachrändern durch je einen O rtlăden verbunden sind. Die «Überlatten» und damit die Schindeln der Schwardächer sind mit Dachsteinen von ein bis zwei Zentner Schwere ịị ng’lădnu̦ («b’schwaaret», beschwert), um nicht vom Föhn entführt zu werden. Der vorderste Dachstein auf der First heißt der Vëge̥llistein.

Verschlag mit Ggugginen (Guck- u. zugleich Zuglöchern.)

So gefällig proportioniert sich nun dieses wenig steile Dach über der mäßigen Heejji (Höhe) des ältern Hauses ausnimmt, und so malerisch diese «zäntnerige n Tachnĕgel» sich namentlich im Bilde präsentieren: unpraktisch ist das Schwaartachch immerhin. Es behält die Schneelast zu lange, trocknet nach Regen zu langsam ab und erfụụled schneller. Das neuere Năgeltachch ersetzt sich daher die Ii nllădug der Dachsteine samt Überlatten und Ortladen mit Schindlennä̆glen und darf dank dieser Vereinfachung steiler oder rëëster werden, mehr Steilheit oder Roost bekommen. (Eine Stelle an Bußalp mit sehr steiler Doppelabdachung heißt die Hŏhrëësti.) 36 Starke Ịịsenbẹnder verbinden behufs Föhnschutzes (vgl. jedoch S. 120) das Nageldach mit dem Unterbau.

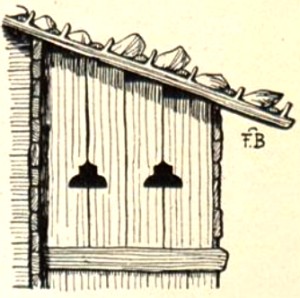

Geschnitzter Fensterpfosten.

An Stelle des Tachtroïfs tritt der Tachchä̆nel mit dessen Auslauf, der Tachzŭ̦ben. Vornen hat das Haus vi̦i̦l Schopf ( S. 414) oder Vorschopf (bis 2 m), daß ’s de n Rä̆gen ni̦d i n d’Pfẹister rïehrri oder daß ’s d’s Wätter (den Regen) ni̦d zuehi schmeizi. Die (fensterlose) Hinterwand hat weniger Schopf, weil sie vor Wätterschmeiß geschützt ist durch einen Anbau. Derselbe dient in der Regel als Holzschäre̥m 446 oder zu Schweineställen und heißt Vortachch. Seine eigene einseitige Bedachung wird Ei nschilt, Abdächler oder Pultdach genannt. — Ganz vereinzelt trägt da und dort ein neueres Haus einen Dachgiebel an der Front; dieses «Tschäpp» schützt vermeintlich gegen den Föhn.

Das Vortach

(Holzschopf oder Schweinekoben hinter dem Haus).

Bedeutet «Roost» ursprünglich nur den Grad der Steilheit, so kam der Abroost dazu, alles zu bezeichnen, was von der Äbe nwand uehi geid: das Giebeldreieck. Ähnlich konkret wird ja der Winkel zum Wịịhel: die Neigung zweier Linien zum halb eingeschlossenen Raum; und der Schïïrsgĭ̦bel, Hụụsgĭ̦bel oder einfach Gĭ̦bel wird aus seiner frühern Gleichlegung mit dem «Gipfel» 37 zum Eingang irgend welcher Art: zur Türöffnung ( S. 296), zum Einschlupf einer Schneehöhle der Knaben usw. Zur Zeit der blühenden Pferdezucht war mancher Schịịrsgĭ̦bel als Ịị nfahrt für Heufuder nach unterbernischer Art eingerichtet. Heute erinnern diese Giebelfelder nicht nur, sondern auch ganze Wẹndi (Wände) von Scheunen an landwirtschaftlichen Betrieb durch die Chŏrennä̆gel ( S. 269). Denn an diesen hängen nicht bloß Chŏre nschëib (ein Schoib besteht aus etwa drei bis vier Hampfe̥llen), sondern auch ganze Reische̥lli (s̆s̆) oder Reigle̥ti (Reihen) mit Strouwbẹndren gebundener Hampfe̥lle n von Flax, Fĭ̦selstrouw 447 ( S. 265), Härdepfelstụ̆ụ̆den vor ihrer Verwendung zum Trocknen.

Mit diesen Giebeln und Wänden wetteifert zuweilen das Dach auf der Schattseite an bunter Garnitur. Da wächst zwar nicht die Hauswurz als Sempervivum «tectorum»; wohl aber bergen sich im Miesch die Wurzeln zweimetriger Ahoren und Grotzlinen, worin füglich Tachrëëkli (Dachrotschwänzchen) nisten und zwitschern können. Drei solcher Fichtchen stehen noch wohlerhalten auf einem Hausvordach u̦f Tu̦ft. Vielleicht wurde ihre Stammmutter anläßlich der Ụụfrichti (Hausbaufest) an ihren luftigen und lustigen Standort hingepflanzt.

In einer Summerloiben.

An beiden Langseiten des Hauses gewahren wir die ungefähr zwei Meter breiten Su̦mmerloibi, welche nicht bloß die Wohnlichkeit des Gebäudes ungemein erhöhen, sondern im Bedarfsfall sich zu Zimmerchen einwanden lassen. Jedenfalls zur Verbringung von allerlei Geräten sind die obre n Summerloibi ganz ịị n’tä̆fe̥lle̥tu, während die untern über ihrer niedrigen Brüstung der Freiluft vollen Zutritt gewähren. Zutritt erhält auf ihnen auch der Mensch, der ins Haus will; und zwar zeigt der Haupteingang allerlei baulich interessante Modifikationen: hier einen doppelten Aufstieg, und in der Mitte ein Tablar zum Herunterhängenlassen 448 gastlich einladender Loibennä̆ge̥llinen ( S. 260); dort ein Peristyl mit Freitreppe; am dritten Ort einen ausgeweiteten Vorraum, den eine Türe absperrt usw. Da erlangen auch wir Einlaß ins Hausinnere bis hinauf zur Loiben anderer Art ( S. 456 f.).

An der Schonegg.

(Im Hintergrund die Viescherwand.)

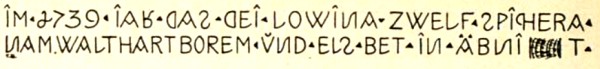

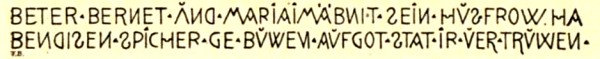

Zuvor jedoch kehren wir noch einmal vor die Front zurück. Hier fesselten uns gleich anfangs die hübschen Frakturbuchstaben über der obern Fensterreihe, welche von dem nußbraun nachgedunkelten Ton des Fichtenholzes sich so vorteilhaft abheben. Die von Zeit zu Zeit stattfindende Hauswäsche mit den kleinen Handfeuerspritzen hat freilich manchenorts diese Inschrifti zum Verblassen gebracht, so daß sie neben dem ụụsg’kremänzlete n Zïïg ( S. 441 f.) nicht mehr zur Geltung gelangen. Erst an neueren Gebäuden im Bereich des Fremdenzuges lebten allmählich wieder Inschriften auf, welche nicht bloß den Bauherrn, den Zimmermeister und das Baujahr namhaft machen, sondern auch etwas von der Denkweise der ersten Bewohner offenbaren. Aus alter Zeit von 1598 läßt sich die Inschrift entziffern:

Durk Kristan von Almen hargestalt.

Alzit ist är in Gottes Gwaldt.

Witzige Wendung gibt diesem Gedanken das Sprüchlein:

Diß Haus steht in Gottes Gwalt,

Ist vornen new und hinden alt.

Und hätt uns Spiis und Lohn nid gruwwen,

Wir hätten’s no lan scheener buwwen.

Ganze Länge einer Laubenbrüstung.

Sommerlaubepfosten.

(Uf der Gärwi.)

Ein verwandtes erzählt:

Tausend achthundert achtzig und acht,

Da hab ich diese Schiir gemacht.

Hätt mir der Schwager das Geld vorg’streckt,

So hätt ich sa mit Zieglen deckt.

Zum frommen Wunsche kehren zurück die so verschieden gefaßten Sprüche:

Als man zalt tausend achthundert niin,

Ward diese Schier gebuwen fiin

Von Christian Bohren wohlbekannt,

Dermalen wohnhaft auf dem Sand.

Gott b’hiet das Vieh, das Heu, die Saaten

Und lasse alles wohlgeraten.

Dieses kleine Schweizerhaus,

Das hier an der Straße steht,

Mir der liebe Gott beschütze,

Das es nicht zu Grunde geht.

Eine auch auf Melkstühlen und (abgekürzt) auf Käsbrettern ( S. 402) wiederkehrende Aufschrift moralisiert:

Wiechs Loib und Gras

Wie Niid und Has,

So läbte mengi Chuh des bas.

Aus berufener Feder stammen die neuern Inschriften gegenüber der Kirche:

Stark und schmuck das Schweizerhaus —

Das Beste: die Freiheit schaut heraus.

Loibetäfel. / Laubenbrüstungen.

Speicherinschrift im Holewang.

Summerloibestäga mit Bluemmenbeichli.

Und am benachbarten Talhaus:

Ein Schulhaus bin ich, von Menschen gebaut.

Gott stellte ein größeres her! Da schaut

Ein Musterschulhaus: das Grindelwaldtal.

Da setzt euch hinein und lernt einmal.

Wir bringen zum Vergleich einige Sprüche aus dem Lötschental. 38

(In) diesem wilden Tal, wo der Schne in Hafer felth

Wagst das Beste Gras, so man findet in der Wält.

Deo gratias

Speicherinschrift. (Wärgistal.)

Hier buw ich nach meinem Sin

Ob ich schon nicht iemand gefelig bin.

Däm es nicht gefalt,

Där denck, Er hab es nicht bezahlt.

D.B.Z.M.

In dem 1884 abgebrannten Dorf Wyler:

Du verwelktes braunes Blatt auf meinem Schoß,

Was willst du mitten im Sommer sagen?

Noch ist dein Leben jung, die Freude groß,

Und fröhlich siehst du jeden Morgen tagen.

Wie lange währt’s, und herbstlich kalter Hauch

Knickt die Blätter und die Menschen auch.

Bald wird auch dir das letzte Stündlein schlagen.

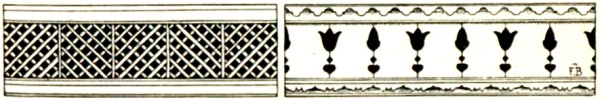

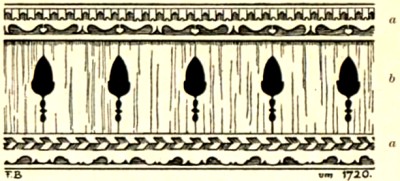

Loibetäfel:

a Geschnitzte und b ausgesägte Lauben-Brüstung.

1

Sohnrey 101.

2

Vgl.

Gauchat (im «Archiv» S. 351).

3

H 2.

4

E 2.

5

G 3.

6

D 2.

7

F 3.

8

E 3.

9

H 2.

10

D 3.

11

E 2.

12

H 2.

13

H 2.

14

C 4.

15

D 3; E 4.

16

Kluge 158.

17

Lf. 177.

18

Vgl. dagegen «Ghusme»

Lf. 179.

19

Hoops 510; vgl.

Meringer 71 ff.

20

Museum 2, 773.

21

Kluge 162.

22

Lf. 167-170.

23

Vgl. Note 26.

23a

Altes

hugjan (erhalten in Hugo, Hug, Hügli) ist unser «denken».

24

Vgl. dagegen

Lf. 180.

25

Anders

Lf. 240.

26

Pokorny, Mineralogie 126.

27

F 3.

28

E 2.

29

E 2.

30

Font. 5, 513.

31

Habsb. 2

a, 579.

32

Font. 8, 536 f.

33

Lf. 183.

34

Gladbach 2, 23.

35

Vgl.

Lf. 136-186.

36

Die Ablautgruppe

risch, rasch, rösch ist im Altdeutschen (

Graff 2, 548;

mhd. WB. 2, 1, 555 f.) nur i .S. v. «rasch» belegt. Leicht aber vereinigt sich auch hier mit der zeitlichen (und modalen) Anwendung die räumliche i. S. v. rasch ansteigend. Aus «röösch» und «rööscht» (mit dem so häufigen Anwachs) konstruierte sich dann die Fachtechnik, im Anklang an ein Homonym, einen «Roost». An die «rööschi Frau» des Unterlandes gemahnt fz. «

gai» aus ahd.

gâhi gâh, jäh, worin sich in ähnlicher Weise zeitlich-modale und räumliche Vorstellung mischen. Man denke an

gääj = jähzornig und an «gääis Glück», an den «jähen Absturz» und einen

gääjja Chehr (jähe Wegbiegung).

37

Z. B.

Rebmann; vgl.

Kluge 139. 140.

38

Zum Teil nach einer gütig mitgeteilten Sammlung des Herrn Pfarrer Alexander Imhof in Blatten. Vgl. auch

Goms 62 f.

Grịịse̥lli ch gwundrig, wie unser Beruf uns macht, laden wir uns als Käsekäufer ein Găbe̥lli auf den Rücken und wandern durch tiefen Schnee dem entlegenen Winterhaus eines behäbigen alten Ehepaares zu. Wir tï̦ppe̥llen an der Haustüre. Stille bleibt’s auch auf wiederholtes leises Pochen. Wir haben also Zeit, eine kleine «Betrachtung vor einer Türe» anzustellen. Zunächst belehrt uns eine Probe, daß wir ungehindert eintreten könnten; und wir wissen bereits, daß man zwar nicht in der Umgebung des Dorfes, wohl aber in den ụụßendï̦i̦r chigen Orten Tür und Tor und Kisten und Kasten bei Tag und 452 Nacht u nbschlosse n laad. 1 Die der Gegenwart (nicht der Vergangenheit) zum Ruhm gereichende Seltenheit eigentlicher Diebstähle lehrt, mit welch scharfen Sinnen und leistungsfähigen Gliedern Langfinger es zu tun bekämen. Nur der Spịịherschlu̦ssel spielt seine sehr wichtige Rolle. So manches antiquarisch interessante Schloos ist daher eigentlich nur zur Zierde da und kann vor Laube ( S. 456) und Stall füglich durch den schräg in den Pfosten eingeschobenen Loibennăgel oder Stallnăgel ersetzt werden, wenn nicht durch den Holzrĭ̦gel, der waagrecht in einer Chlaffe n läuft. Hauptsache ist ja, daß bei Winterkälte Tür und Fenster gut p’hellsen (füllen), in ihre G’reis passen und fest schließen: daß die Türe b’hä̆bi, das Fenster b’hä̆bs ist. Will man im Gegenteil, daß e̥s A nwärd (ein wenig) Luft einströme, daß man von Raum zu Raum alles vernehme u. s. w., so läßt man e̥s Pfẹister áchcharrs, e n Tï̦ï̦r áchcharri, en Balken áchcharra 2 (ein wenig offen, entr’ouvert.) Es geschieht dann wohl, daß bei Windzug alle drei in ein rụụggen geraten, ähnlich dem rụụggen (kollern) im Leib. Es rührt daher, daß die Spangi in den Chlë̆fen (Türangeln) trocken laufen. Das Lehnwort Angel braucht man bloß in der bekannten Redensart vom schwä̆be n zwí̦sse n Tï̦ï̦r und Angel («zwischen Stuhl und Bank»). Boshaft Witzige wenden diese etwa auf die «Mauerblümchen» des Tanzbodens an, welche als Bịịstaalkăriga («Türpfostenkarle») immer d’s Bịịstaal hein, daß’s nid umghịji, und nur von Biistaaljaaggi old vo n Wwandhansli Schrịịs g’hä̆ben hein. Wer indes an diesen kunstlosen Bauteilen allzu eingehende Studien machen wollte, könnte als Großgewachsener leicht vergessen, si ch e n chlịịn ịị nz’haan (sich zu bücken) und infolgedessen mit der obern Türleiste unliebsame Bekanntschaft machen: deṇ Grind a’n Obertï̦rler aa nrrïehrren oder a n’ mmu̦ aa nchoon. Nicht unangebracht ist daher die gelegentliche Mahnung: «Gä̆ben Sie Acht, Madamm, daß Sie nicht dän Kopf anschie̥ßen!» — Überdies dürfte ein heimlicher Beobachter mutmaßen, ihm fählli’s im Obertï̦rler («im Oberstübchen»).

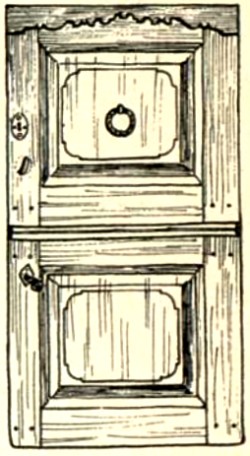

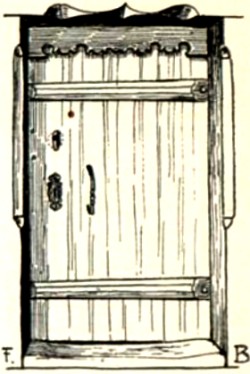

Haustor.

Außenseite.

Innenseite.

Haustüre.

Wie nun aber der Blick auf die stark abgetretene Schwelle: die abtschaarget, zergrappet, abg’rälle̥t Schwella fällt, kommt uns plötzlich in den Sinn, warum wir immer noch keinen Beischeid erhalten. Hätten wir uns doch sogleich erinnert, daß der alte Grindelwaldner mid dem Schueh a n d’Schwella g’chlopfed heed, um sich anzumelden! Diese anscheinende Roheit hatte ihre guten Gründe. Ein genauerer Blick auf die obere Hälfte der Tür, vor welcher wir stehen, belehrt uns nämlich, daß wir es hier mit einem Hụụstoor alter Einrichtung 453 zu tun haben. Das zeigt uns die Reihe ausgeschweifter (anderwärts gedrechselter) senkrechter Stäbe: Spränzla, welche die Bretterfüllung (oder die spätere Verglasung) ersetzen und im Sommer, ja selbst auch an milderen Wintertagen, für Luft und Licht direkten Durchtritt in die Küche gestatten. Denn während dieses «Haustor» als Vortüre in der Regel zue ist, bleibt zu besagter Zeit die innere Tür: die Hụụstï̦ï̦r, offen. So zeigt sie dem Beschauer ihren nach außen gekehrten Bau als g’stämmti Tï̦ï̦r mit Füllungen und Friesen, während sie die küchenwärts gerichtete einfachere Fügung als Lịịste ntï̦ï̦r nun gegen die Wand kehrt. Spätere Bauten ersparten sich diese Doppeltüren, ersetzten sie aber bis unlängst gerne durch die horizontale Trennung der Haustüre in eine obri und undri Tï̦ï̦r. 3

Am kalten Wintermorgen ist natürlich bei den alten Leutchen auch d’Hụụstï̦ï̦r zue. Gleichwohl brauchen wir unsere energischere Anmeldungsart nicht zu wiederholen. Denn nicht lange, so dreht sich die innder Tï̦ï̦r indertsi ch, die ụụßer ụssertsi ch ụụf. Und da wir von der Alp her ein guter Bekannter sind, erwidert der herausgetretene Alte unser wohlüberlegtes Guete n Tag gä̆b e wch Gott! mit einem ganz heimeligen Danki (danke) Gott! —: Lohn e̥ wch’s Gott! fügt das alsbald zum Ehemann sich gesellende b’satzd (oder b’setzd: wohlbeleibte) Mütterchen hinzu. Wĭ̦ĭ̦l ier ị̈ị̈ ns ḁ lsó na ch altem Brụụch d’Zịịt g’wịịsd (oder g’wĭ̦sen) heid, so mieße n mmier e wch tẹich wohl o ch ḁ lsó umhi lohnen! Ganz angeheimelt bestellen wir einen Gruß von unsern Quartiergebern und hören die Erwiderung: Ja? So grïeß si e Gott oo ch und den Bŏten oo ch! 454 Aber, fährt der trauliche Alte fort, e n sältsḁna Gast! Mier siin e̥ wch ja scho n llang wartend (erwartend) g’sịịn! 4 Das gesprächige Mütterchen aber wartet uns auf mit den lustigen Empfangsformeln: Wär ist gstorben? (da du wohl als Leichenbitter kommen mußt?) oder: eh, wolltist du stärben? (und hast uns zuvor noch ein äußerst wichtiges Anliegen vorzutragen?) Ja schalkhaft verzieht es den Mund und haspelt spassig die sprichwörtliche Erkundigungsformel herunter, welche von einem außerordentlich neugierigen Handwerker her in ganz Grindelwald die Runde macht: Wa chụụ nnst har? Wa wolltist hin? Wăs hei n s’ de̥r g’seid, wăs ’sëllist sä̆gen? Was hest in däm Seckli? Was treist in däm Hu̦ttli? Jetz aber is’ ’s gnueg! schließt es ab. Chë̆mid grad ei ns inha! Lä̆big old no ch ehnder! («flink oder noch eher»). Wir suchen nach Gelegenheit, die Schuhe zu reinigen. Oh, butzid e̥ wch nu̦mmḁn nid ab! tönt es unter hellem Lachen weiter. Butzid e wch den n ab, wen n er ụụsi gangid! Old nä̆hmid deṇṇ grad den Bä̆se n mmid e̥ wch inha! Mier hein dräckigi Wịịti g’nueg. Mier hein de nn f rịị n en Aa nrrichti (oder f rịị n e n Mmustrug)! Mier hei n jetz denn flu̦gs g’loibd, es gäb Schlangi u nd Chrotti! Es ist hotzelocht, Hooggis uber Booggis! Es versteid 5 nịịd, da ḁ lso ụụfz’rụụmmen, we nn mmu̦ së̆ve̥l Pu̦rß 6 heed! Die schrịịßen ei’m meh fï̦̆rha, wa n mmu̦ mag dänna tuen. Übrigens, we nn mmu̦ nu̦mmḁ n mmag g’hŏhlen («sich durchhöhlen»), das s mu, inhi mag!

Wischen u wäschen

Gid mer nid z’ässen,

U’d der Fäger in der Hand

Gid mer nid d’s Gwand,

Wir haben bereits die Erwiderung eingeübt: I ch rụụmmen e̥ wch ni̦d ụụf, mier hein daheimme n gnueg. Dies ist uns um so leichter geworden, da wir solche chinesenmäßige — mitunter auch etwa renommierende oder doch nach Komplimenten fischende — Selbstherabsetzung auch von andern Gegenden her kennen, wo man gerade des unerbittlichsten «Peinlich reinlich» sich befleißigt. Zu demselben erzieht von selber das Umgehen mit der äußerst empfindlichen Milch, und die hier erworbene andere Natur kommt auch den nächstverwandten Lebensgebieten, sonderlich dem des Kochens und Essens, zugute. Aus Teller und Tasse auch des seitab hausenden Einsiedlers darfst du getrost essen und 455 trinken — sorge nur, daß nicht du ihm eklig werdest! (Vgl. S. 395.) Alle Augenblicke wird in Küche und Alphütte das Hendwääsch; (s̆, Waschgeschirr) in Anspruch genommen, wird g’wäschen (s̆s̆) und g’schwẹichd (gespült). Welch ein gründliches Riebeln und Bürsten des Alpzị̈ị̈gs am Lägerbrunnen, der sein spiegelhelles Wasser in mächtig geschwungener Parabel in den außgemeißelten Riesenfichtenstamm dahinwirft! Dieses eifrige Hantieren muskulöser Männerarme, nicht gestört durch noch so manchen vielleicht auch ungewaschenen Witz, der sich über den Bịịßer des Stummelpfeifchens hinausdrängt, macht auf den Neuling einen ganz eigenartigen Eindruck. Aber auch den energisch aufstrebenden jungen Sommerbergwirt sehen wir die schwere Rückenlast ablegen, unter heiterem Witzwort an einen der zahlreichen Gäste sich den Schweiß von der Stirne wischen und alsbald in der Küche Handlangerdienste verrichten. Wie elegant hantiert er mit Abwäschhu̦del und Handlumpen, mit Harnisch (oder Harnischblätz) und Wï̦rzlifä̆ger ( S. 285)! Jetzt greift er schleunig zum bi̦rhigen Bä̆sen und zum Schmălbä̆se̥lli, zu Ggĭ̦sterschụụflen und Ggĭ̦sterhu̦tten, um das Ggĭ̦ster auf den Ggĭ̦sterhof zu verbringen, also z’wischen (s̆s̆) und überhaupt ụụfz’ruummen, i n d’Egge n z’rụụmmen, ụsazg’eggnen. Wir wissen aber, daß auch in seiner Winterwohnung Or dnug ist und keineswegs alls dï̦r ch enandre n wie n e̥s Ärbsmues.

Das Stubestiirschiibli oder Gguggi.

(Guckloch oben in der Türe.)

ca. 6 cm Durchmesser.

Kaum nun sind wir eingetreten, so haben sich zwei andere Besuche genaht — sehr verschiedenartige: es ist en großa Underschi̦i̦d under ’nen. Ein Epigone des durch seine Unverschämtheit unsterblichen Ggŭ̦ggi ist gleich bis vor d’Stŭ̦bestï̦ï̦r vorgerückt und schaut dï̦r ch d’s Stŭ̦bestï̦ï̦rschịịbli inha (das sonst vorzugsweise die Mutter zur heimlichen Beobachtung der Kinder benützt), wär drĭ̦ n sịịg. Unser Gastgeber tritt hinaus, und der Eindringling faad eppḁs an, uf den Esten umha tanzen: er «streckt die Fühlhörner aus», um die Stimmung gegen ihn zu erforschen. Zur Kürze gemahnt, brooted e̥r: redet um etwas herum, das sich als e̥s Almuesen zu erraten gibt. Die Mutter erhält Auftrag, ein Stück Brot und Käse zu bringen; aber ungïetig (lästig) mundfertig mueted der Unverschämte weiter (bettelt verblümt). Das macht unsern Mann endlich mu̦tschiga (unwirsch wie einen «bissig» gewordenen Mu̦tsch, S. 423), so daß er zu einer barschen Abfertigung sich anschickt: ne n churz abspiised. Das pariert der Schlaue, indem 456 er mu̦ jäämmerli ch underg’sehd u nd seid: Eeh, han i ch di ch toïba g’machd? Was han i ch de̥r z’heißes g’gässen, daß d’e n settiga Grind reisist? Gib du me̥r jetz um de̥r Gotts Willen no ch e̥s Mụtschli! Antwort: Ja nu! wịịl d’ seist: de̥r Gotts Willen, su̦ muest ei ns haan! (Mißbrauchst du Gottes Namen, so hast du’s zu verantworten. 7 ) Auf sein Dank heigid! aber wird der Unverschämte mit der traditionellen Formel verschickd: Da hesch nịịd z’danken! Das mag’s nịd erlịịden. 8 Noch einmal hatte unser Mann die Unverschämtheit triumphieren lassen; allein er entschloß sich — är hed de n Chnopf g’machd —, es nie mehr zu tun: ’mu̦ d’s Keisi 9 gään. War doch die Frechheit allen Witzes des alten Ggu̦ggi bar! Einmal bei einem Bauer zu Gaste, ergriff der den aufgetischten halben Mu̦tsch und fragte: Chan n i ch dḁrvo n jetz abhauwe n, wa i ch wil l? — «Ei nmmḁl wohl!» — Ja, su̦ wil l i ch am liebsten daheimen dḁrvon abhauwen. Zum Lohn für den Witz durfte er den Käse behalten. — Ganz anders das tschi̦tter Wịịbli, das mit sehr anständigem Benehmen g’rĕsëënts, entendant raison — ohne zu betteln naht, aber gar gern seine Spịịs ( S. 382) entgegennimmt. Gerührt dankt es: Bhïet e̥ wch der lieb Gott Lịịb u nd Seel und Hụụs und Hein u nd d’s Veh und alls was e̥r heid, und welli Gott, daß e̥r nịịd dẹs minder heigid! So tued’s grịịse̥lli aa nwenden (sich befleißen), und unter freundlichem Das welli Gott wird sein B’hïet e̥ wch Gott erwidert.

Jetz weid ier teich o h eṇ gueta Handel tuen! heißt es nun zu uns mit lächelndem Blick auf unser Găbe̥lli. So chë̆mid ier jetzeṇ grad sälber uehi i n d’Loïba gan ụ̆ụ̆slä̆sen was e wch gfalld! Mit der Loiben ist eine (selten zwei) der drei Gemächer über den Stuben gemeint. Dort birgt der Bauer seine Milchprodukte, ( S. 405.)

Aus der schattigen Laubhütte 10 (vgl. die «Gartenlaube») hervorgegangen, ist mit der Zeit die Laube ähnlich dem Saal und Gaden, der flachländischen Scheune und bisweilen dem Speicher unter das Dach des Hauses gezogen worden. Dem Nidwaldner ist das «Läibli» ein einfenstriges Zimmerchen, dem Zürcher die «Läwbe n» ein Korridor, 11 dem Grindelwaldner die Loiba sowohl die Su̦mmerloiba in vorn ( S. 447) beschriebener Gestalt, als die jetzt zu betretende «Laube» als Obergemach über je einer Stube.

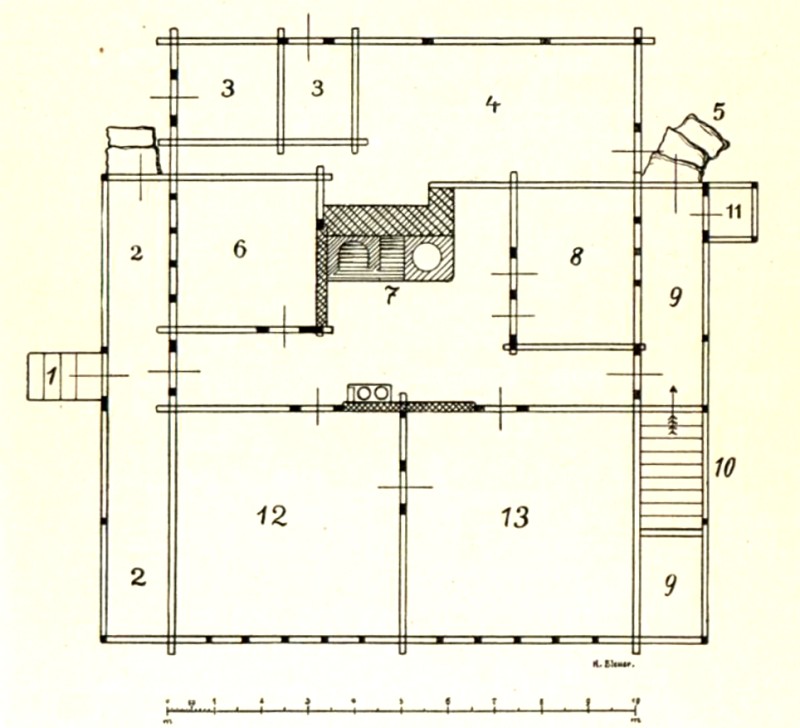

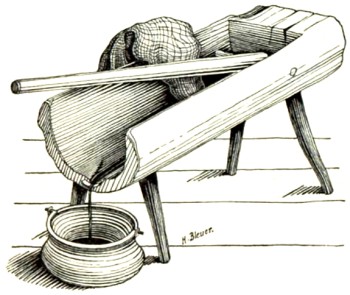

Grundriß des Bleuer-Hauses im Moos.

1 Stäga. 2 Summerloiba. 3 Siwställ. 4 Vortach. 5 Stägli. 6 Hinna-uusa-Stibli. 7 D’s Gsodchessi u. d’Fiirblatta. 8 D’s Chuchistibli. 9 Summerloiba. 10 Stäga. 11 D’s Hiisli (Abort). 12 Die (uußer) Stuba. 13 Die innder oder ander Stuba (Näbetstuba).

457 Nicht ohne Selbstgefühl öffnet uns der Mann die Chääsloiba. Da liegen die linden und da stotzen (stehen) die trochchenen Chääsle̥ni ab der Alp und die Mu̦tschle̥ni vom Chääsëfe̥lli ( S. 458) auf den Stĕlinen ( S. 404), welche eine ganze Längswand oder beide garnieren. Aihe nfäßle̥ni und allenfalls Chŏre nstandle̥ni ( S. 270) vervollständigen das Mobilar. Wir sind bald Handels einig, und nur der berufsmäßige Gwunder läßt uns noch in die gleich niedrige und roh gezimmerte Gwandloiba einen Blick werfen. Versagt ist uns ein solcher wegen absichtlichen Lichtmangels in das fịịster Leïbli oder Fleischleïbli über dem Hinna-ụụsi-stï̦bli. Denn die am obre n Soller hängenden Späcksịịti, Hammi, Lí̦dle̥ni nebst anderm 458 dï̦rrem old g’reïkdem Fleisch sind zum Wohl und Besten des Eigners lichtscheue Dinge.

Si mießen alli fiister haan,

Denn cheme d’Guege minder draan.

Die Loïbestï̦̆re̥ni schließen sich, und über den Loibeṇgang schreitend, tappen wir uns über die schmale, finstre Loibe nstä̆ga wieder in die Küche hinunter.

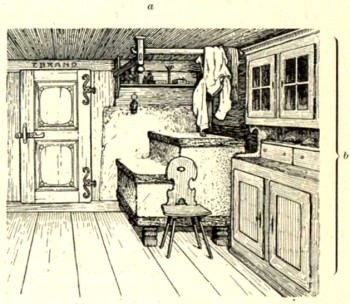

In derselben sehen wir uns erst jetzt um, und das Mütterchen kommt unserer Neugierde hell auflachend zu Hülfe. Das da ist d’s Stä̆genhụụsi, wa n er jetzeṇ grad sịịd ahachoon. Und das Egge̥lli da ist d’s Chu̦chchistï̦bli old d’Chĕbia (vgl. S. 421) fï̦̆r G’wundernăsi. Und hie ḁ lsó am Brandmị̈ị̈rli hei n me̥r bis fäären (letztes Jahr) o ch no ch nu̦mmḁn en altvätrischi gmụụreti, ei nlï̦chchrigi Chunst g’hä̆ben. Aber sie ist ụụs’brennti g’ṣịin und ist z’lest (zuletzt) zertrooled. Duḁ hei me̥r duḁ dĭ̦si zweilï̦chchrigi Ịịse nchunst, wa jetzen da ist, g’choifd u nd laan dartuen. Die ziehd jetz besser! Wen n i ch n̦ummḁ n Ggaffë machen, su̦ wird der Ofen in der Stŭbe n g’fị̈ị̈rheißa, das s er tschụụsled! Wen n i ch albḁ vi̦i̦l u nd lang chochchen, su̦ tuen i ch denn de n Su̦mmerzug ụụf u nd laa d’Wẹrmi dï̦r ch d’s Chĕmi ụụf. Su̦st wurdi in der Stuben nu̦mmḁ n z’heis s.

Aber jetzen achtid ei ns hie an der hindre n Wand! Da hei n me̥r no ch es altvätt’risches Ịị ng’richt: e n Fị̈ị̈rblatta und e̥s Chääsëfe̥lli und e n Gsŏdŏfen, alls nä̆b’nenandren. Sëli chß ist ’nen jetz i’n nï̦wwen Hị̈ị̈s’ren nï̦mme̥ gued. Aber i ch bigähre n ’s glịịch (gleichwohl) no ch nid lan ụsi z’rụụmmen. Gäbigs is’ ’s doch no ch, we nn mu̦ im Summer, wa mu̦ d’Wẹrmi in der Stuben nid nëëtig heed, uf der Fịịrblatten in der Bei npfanne n (Pfanne mit drei Beinen) cha nn Ggaffẹ machen; old we nn mu̦ den äärigen Hăfen (aus Erz, Bronze) chan n a n d’Hääli (Aufhängekette, crèmaillère, S. 417) hẹihen u nd d’s Garte nzị̈ị̈g ( S. 262) dadrĭ̦ n chochchen. Grăd der Äärbsfĭ̦sel ( S. 263) wird nu̦mmen in ’em äärigen Hăfe n rächt gued! U nd we nn mu̦ de n Winter dï̦ï̦r ch e̥s Trëpfli Milch z’chääsen heed, gi bd’s e̥ s 12 si ch o ch besser, we nn mu̦ d’Milch im Chesse̥lli am Turner da chan n u̦f d’s Chääsë̆fe̥lli rï̦cken, wa n we nn mu̦ sa in em Chunsthăfen in der Chunst sol l chääsen. U nd der Gsŏdŏfen mit dem ịị ngmụụrete n hundertu nddrịịßglịịtrige Chessi, där ist nid nu̦mmḁn gä̆biga fïr de n Sï̦wwe n z’g’sŏden; där verstelld ei’m grad e̥s Wëschhụụs (s̆). Da cha nn mu̦ d’Wesch (s̆s̆) sieden, u nd d’Wäsche̥rri (s̆s̆: Wäscherinnen) hed mu̦ denn grăd in der Chuchchi und’r’ den Oïgen; und de nn miëße n s’ eppḁs tuen u nd tërffen ni̦d 459 alliwịịl nu̦mmḁ n tä̆tschen. Ja gloibid’s nu̦mmḁn, i ch tị̈ị̈scheti (s̆s̆) mị ns altvättrisch Fï̦ï̦rhụụs no ch lang ni̦d an en nï̦wmëdischi (s̆s̆) Chuchchi! Was s’ in e’r sëlhen gueds wissen aa nz’reisen, bringen i ch hie o ch alls z’wä̆gen. U nd we nn mi ch d’r Att eppḁ ei ns hinder d’s chïechle n reised, su̦ bringen i ch hie so gueti 13 us dem Fị̈ị̈r (vgl. S. 461) a ls dert. I ch b’chennen meṇ’gs fï̦̆sigs Wịịb in e’r heerenochte n Chuchchi, wa den n no ch lang nid Fïetri gääbi under mi ch fï̦r d’s chïechlen. Äs chunnd denn drŭ̦f aan, ob mu̦ newwḁs chenni und newwḁs dḁrzue heigi. Ier heid d’Aihe nfäßle̥ni doch g’sehn e̥m erst, wa e̥r sịịd i n d’Loiba g’sịịn?

Alte Bauernküche.

(Drei offene Feuerstellen,

Fiirblatti.)

Die alte Küche spitzt sich fast im ihrer ganzen Ausdehnung nach dem zweiten Stock hinauf viereckig zu, und eine Öffnung an der Spitze dieser Pyramide läßt uns unmittelbar den blauen Himmel erblicken. Wir haben es mit dem alten holzige n Chĕmi, Holzchĕmi zu tun, welches vortrefflich ziehd, aber außerordentlich chaalts ist. Das Mittelstück, die Chemiglogga, nimmt fast den halben Laubengang in Beschlag. Über das Dach hinaus ragt der Chemihals und kann von der Küche aus mittelst des Chemitechchels (Abbildung S. 446) geöffnet oder gegen Wind, Regen und Schnee abgesperrt werden. Die zwei Asnibeïmle̥ni mitten im Chemi nehmen Fleischstäcken auf, an welchen das Fleisch zum reïken g’hẹichd wird. Dies vollzieht sich hier weniger gut als in den alten abzuglosen Roïchchuchchinen, 460 besser immerhin als in den sonst weit vorzuziehenden gemauerten Kaminen. Diese unterstehen nun der Feuerpolizei, während die Holzkamine von den Hausbewohnern mittelst Trooslenbäsen ( S. 169) selber gereinigt werden. Unberufene Zuschauer bekommen dabei etwa ihr unwillkommenes Teil ab über Gesicht und Gewand. Daher heißt einen ausspotten oder beschimpfen: uber einen ụụs rueßen. Den einst ungebahnten Weg des Rußes zeigt die niedrige Rueßloïba über den vorhin beschriebenen Lauben an. In neuern Gebäuden wird sie durch den Estrich ersetzt.

Die Rußlaube erinnert an die Küche 14 oder Herdstatt 15 als ursprüngliches «Haus»: das Herdhaus 16 der Baugeschichte. Noch bei Mannsgedenken hieß auch in Grindelwald die Küche d’s Fị̈ị̈rhụụs, ja kurzweg d’s Hụụs. 17 War man in der Stube, so schickte man ein Kind nach der Küche: gang ŭ̦ŭ̦si i n d’s Hụụs u nd reich me̥r das und das; also ganz analog, wie der Feuerraum der Alphütte d’Hïtta ist ( S. 415 f.).

Hier pflegt ja der Mensch sein «ältestes Haustier» 18 das Feuer — neben dem Wasser als heilige Himmelsgabe bei hochbegabten alten Kulturvölkern verehrt. Noch der heutige Volksglaube bietet Anklänge an die einstige Perserreligion, wenn es heißt: Wär i n d’s Fị̈ị̈r spï̦̆wd, uberchunnd e̥s rụụdigs Mụụl; nu̦mmḁn der Tị̈ị̈fel tueds. 19 Buebe n, wa i n d’s Hirte nfị̈ị̈r brï̦nzlen, tïen dem Tị̈ị̈fel Wasser und Holz ii nttraagen. Ganz eigentümlich mutet aus alter Zeit, welcher jeder Gedanke an Holzersparnis so ferne lag, die Mahnung an, man solle das Wasser nicht unnütz brodeln lassen. Chochched d’s Wasser im Hụụs, so ist d’s Unglï̦ck vor dem Hụụs. Was man heute als lässige Vergeudung von Zeit und Material tadelt, war einst entweihendes Herunterziehen des Feuers in die Knechtschaft menschlicher Willkür und Laune, Trägheit und Sünde statt in den Dienst des strikten Lebensbedarfs.

Für alle an ihm begangene Leichtfertigkeit rächt sich aber das Feuer auch — nicht ohne warnende Vorboten. Wen n bi ’nem Hụụs z’bu̦wwen der erst Tŭ̦bel ( S. 427) bi’m ii nschlaa n rroichned, su̦ verbri̦nnd d’s Hụụs. 20 Das Feuer «entrafft sich der Fessel» wie in dem furchtbaren Schadenfeuer von 1892 ( S. 121). Sonst sind allerdings die Brandfälle so äußerst selten, daß eine Örtlichkeit die Bezeichnung bi’m verbrunn’nen Hụụs 21 als Eigennamen tragen kann. Ist freilich einmal ein Brand ausgebrochen, dann ist das Gebäude meist hoffnungslos 461 verloren, und in der Regel bringd mu̦ nịịd u̦s dem Fị̈ị̈r. Das heißt (wie nịịd u̦s der Schlacht bringen) auch bildlich: dies Unternehmen glückt nicht ( S. 459) oder rentiert nicht. Die seit 1892 neu organisierte Feuerwehr ( S. 121) mit ihren vierzehn Fị̈ị̈rleïffren, ihrem Hydrantennetz, der großen Dorfspritzen, den ebenfalls fahrbaren Spilstatt-, Schluecht- und Mättenbärgspritzen und den zum Tragen oder charre n von Hand eingerichteten Spritzchen von ụụßendï̦ï̦r chigen Orten muß sich in der Regel auf Rettung der Nachbargebäude beschränken. Und auch dies ist nur möglich, wenn Brunnen und Bäche gestatten, jeweils bis zum Abrueff härzhaft Wasser z’gään. Mehr erwirkt auch hier das Verhüten des Unheils speziell durch die sechs Fị̈ị̈rg’schauer, wa dem Rueß na ch gaan.

Bi’m Wiibertrost am Ofen.

Schadenfeuer kann entstehen durch; vorsätzliches aa nstecken eines Gebäudes; durch leichtfertiges bụ̆be̥llen (daß Bụ̆bi der Kindersprache ist Feuer und Licht); durch, Selbstentzündung — e ntbri̦nnen — gärenden Futters; höchst selten durch Blitzschlag: we nn d’s Wätter schießd.

Dem «e ntbrinnen» steht gegenüber das transitive e ntbrennen (das oberhaslische «empfẹngen» 22 ) von Brennmaterial für Licht, Speisebereitung und Wärme. Man entbrennt Zï̦nthëlzleni, entbrennt das Licht, die Lantäärna. Man macht e̥s Ịị nfị̈ị̈r oder tued ịị nfị̈ị̈ren behufs 462 Heizung; und man machd e̥s Fị̈ị̈re̥lli oder e̥s Aa nfị̈ị̈rli, man tued aa nfị̈ị̈ren oder reïken auf dem Kochherd. Zu solchem Geschäft bedarf es natürlich einer gewissen Reife. Dás Meite̥lli da ist no ch z’gääjs (wird zu früh beansprucht) 23 oder ist no ch z’jungs fï̦r nes Aa nfị̈ị̈rli z’machen. Es bedarf schon einiger Kraft zum baarten: zum Schnitzeln eines Bartes (am Scheit hängen bleibender Späne), womit besonders unbri̦nnigi Schịịter zu rascherem Brennen gebracht werden. Wie leicht kann auch ein unsorglich gehandhabtes Streichholz noch hintendrein in gefahrbringender Weise Feuer fangen! Es brinnd a n d’s Hëlzli: es ist eine Gefahr vorhanden, und mir wird angst und bange.

E teil hein gääre g’schichti Chind.

Nid, daß ’s’nen grad a d’s Helzli brinnd,

Daß ihru Chind uf diser Ärden

Just selle Staatsminister wärden.

Doch usw.

24

Oder das Kind kann de n Spaa n llaṇ gaan, weil er an die Finger brennt, und damit die Übertragung auf einen Menschen veranlassen, der bei Übermacht hindernder Umstände von einem angefangenen Werk die Hand lassen muß. Die schlecht verhehlte Unzufriedenheit unter Eheleuten hinwieder, von denen nur eins erbt, kleidet sich in die Rede: Es geid gẹng ḁ lsó g’nietig, nummḁ n mid éi’m Spaa n z’fị̈ị̈ren. Ferner will d’s Fị̈ị̈r sachkundig unterhalten sein. In gegebenen Augenblicken mues mu̦ eppḁs aa nllĕgen (Holz zulegen), sonst brinnd’s schlächtli ch; d’s Fị̈ị̈r sẹngd si ch (senkt sich; im Hasli: «singged») unter leisem Zischen; e̥s vergeid, und d’Glued ist am tooden, sie tooded. Bald wieder loodred das Feuer und treid Sprangen ( S. 397) old Flaammen dï̦r ch de n Luft. Die Flamme heißt der Flaammen 25 und ist éin Wort mit der Bezeichnung des schwellenden Euters ( S. 390) als Parallelbildung zur Sippe von lat. flāre = blasen. Die gut mundartliche fachliche Vertretung von «Flamme» aber ist Glanz. Das Feuer glanzed, glanzed ụụf, glanzed häälụụf; und weh, wenn gar etwa siedendes Fett Feuer fängt: wenn der Schmutz aa nfaad glanzen! Es bedarf dann des Humors eines richtigen Grindelwaldners, um nach solchem Erlebnis Schaden und Schrecken unter dem Wettevorschlag vergessen zu lassen, e̥s vermëgi niemḁ n d’Fị̈ị̈rblatta mid Anke n z’salben, wan äär. Bloße Heiterkeit dagegen erweckt es, wenn die kleine Kochkünstlerin Rueßflecke 463 abkriegt: si ch b’räämd, so ernst hinwieder die Rede von einem klingt, der vermutlich Frevel an den Eltern abbüßt: där hed si ch g’wiß a’n Elt’re n b’räämd!

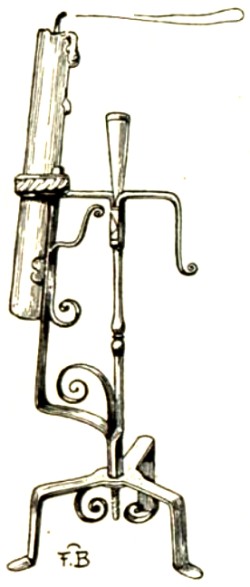

Winterarbeit.

Sowohl absichtliches wie ungewolltes Leuchten heißt zï̦nten. Vgl. ei’m heim oder dänne zï̦nten. Auch z. B. ein Gewehrschuß zï̦nted im Dunkeln; die grell und heiß scheinende Sonne aber zï̦nted zuehi ( S. 364). — Obwohl es um 1828 im Amt Interlaken fünf Eele̥ni (Ölmühlen 26 ) zum ëëlen von Flaxsaamen gab, zog man dem Flachssamenöl noch lange, ja auf der Alp bis um 1850, die Hărzfeißti oder den Lichtschmutz vor. Das war eine Mischung aus einem Teil Tannenharz und drei Teilen Butter und diente übrigens auch als treffliches Schuehsalb. Im offenen Tä̆gel hed mu̦ sḁ nid so lịịcht ụụshịjd u nd versĭ̦wwed wie das Öl, welches zudem stark rauchte und rußte und schlecht leuchtete. Erst als das Räpsëël aufkam, wich der Harzfeißtitä̆gel dem Eeltä̆gel. Dieser letztere ist denn auch gemeint, wenn es von einem blindstärne nvoll Betrunkenen 464 heißt: är hed aber e n Tä̆gel! är hed e n Tä̆gel g’lăden! Der Tägel erleuchtet auch die Stalllantärna, sowie der eigene Mịjeltä̆gel das Mịjellantä̆re̥lli im Stall. 27 Auch beim Gebrauch des Repsöls mußte man sehr häufig die rasch verkohlte Dochtspitze entfernen: de n Chŏlen abstrịịhen, was beim Brennen von Betrool nicht mehr der Fall ist. Mehr und mehr aber gewinnt nun d’s eläktrisch Liecht Eingang, und man erlegt gerne achtzehn Franken fï̦r nes Trähtli volls oder fï̦r n es Lämpli (Glühlicht) von sechzehn Kerzen.

Vom Licht zur Wärme!

Der bereits S. 419 angezogene Stubenofen war früher der rohe, ungeschlachte, in Brusthöhe errichtete würfelförmige, aus Bruchstein und Mörtel aufgemauerte Stockŏfen, in welchen man ganze Klötze, ja Wurzelstöcke u ng’schĭ̦tten ( S. 185) vom Herd her einschieben konnte. Er ist nun doch fast überall durch den Trittŏfen ersetzt. Der Ofe ntritt erst macht ihn beinah zum Ideal eines Stubenwärmers. Kommt dazu noch das Ofe nllooch (im Lötschental: die «Ofe nschlopfa») an der Ofenmauer, ferner das auf zwei Seiten herumgehende Ofenbẹichli und parallel gehend unter ihm das Schuehbẹichli zum Aufstützen der Schuhe und Ausruhen der Füße, so ist die Bequemlichkeit des Emmentalerofens 28 wenigstens zum Teil erreicht. Was ihn davon besonders unterscheidet, ist das fehlende Hinüberreichen in die Nebenstube und der Aufbau aus den fast einzig nah erreichbaren Ofenblatten aus dem Fụ̆ụ̆lblatte nlooch zwischen Hertenbühl und Waldspitz, also aus dem Tonschiefer des Faulhorngehänges. Diese Öfen sind wenig präsentabel, doch leicht und auf die Dauer heizbar; bloß mittelst leichter Platte auf Tï̦tschĭ̦nen als Ofenbeinen ruhend, könnten sie aber bei einiger Überheizung leicht springen, ja zertroolen. Besser gemahnen an den Emmentaler Ofen die Ofe nstengleni zum Trocknen von Kleinwäsche.

Höchst selten führt, wie in unserm Einlageblatt, ein Ofe nstä̆ge̥lli vom Stufenofen aus durch das Ofe nlooch in die Chääsloiba ( S. 457) hinauf. Wenn die Vermutung nicht von kompetenter Seite bestritten würde, so möchte man in diesem Stä̆gelli den in alter Zeit gewöhnlichen Vorläufer des Stä̆genhụụsi ( S. 458) erblicken, wie hinwieder an des letztern Platz in neuern Gebäuden die Außentreppen in hübscher Parallele von Stock zu Stock führen. Die untere, oder seltener von dreien die unterste, leitet vom Unterbau mit dessen ebenerdigen Zimmern, Werkstätten oder Krambuden ( S. 439) über dem nunmehr eingegrabenen Keller auf die untere Sommerlaube. Die zweite Treppe geht zur obern Sommerlaube 465 und mittelst ihrer in das obere Stockwerk, welches dank seiner größern Hëëjji aus einer bloßen Loibenhëëhi ( S. 440) zu einer Stŭ̦benhëëhi vorrückt. Über eine dritte Außentreppe gelangt man bisweilen zu einem ebenfalls noch sehr wohnlichen Dachraum. An der Front hat nun der Vorzug ( S. 440) weder Sinn noch Raum mehr. Um so stattlicher wachsen sich die Pfeisterpfësten zu Lịịbwẹndlinen aus. ( Ụụslịịben ist auzfüllen.) Die beiden Frontstuben aber werden in neuester Bauweise durch einen dï̦ï̦r chgänden Gang, welcher das alte, schmale Gẹngli zwischen Haustür und Küche ersetzt, von letzterer und dem Hinderstï̦bli old Hinnaụụsi-stï̦bli und Küche getrennt. Der Typus des Grindelwaldner Hauses ( S. 436) wird durch diese vermehrte Bewohnbarkeit und Wohnlichkeit im wesentlichen nicht verändert. Es ist also einerlei, ob wir jetzt im betretenen alten Haus in der einzigen, oder in einem neuern Haus in einer der beiden Stubenhëëhinen die Wohnstube betreten.

Winkel einer alten

Bauernstube;

darin:

a d’s

Ofenbeichli und ein

Ofestengli;

b der

Glasschaft oder

G’schirrschaft.

Es ist dies die Stŭ̦ba schlechthin, welche dank ihrer Fensterreihe ( S. 441) e n lụụte̥ri (helle) und liechti (lichte) Stu̦ba zu heißen wohl verdient. Die ander Stube oder Näbe ntstuba, etwa auch von jener inndren als die ụ̆ụßri unterschieden, ist ziemlich gleich eingerichtet und in neuern Gebäuden nun auch von ganz oder annähernd gleicher Größe. In ältern Häusern dagegen ist sie meist nur schmal und erinnert da und dort bei ungewöhnlicher Raumbeschränkung fast an einen angebauten Verschlag: eppḁs Zueha’buwwe ns oder eppḁs Gä̆dmers (vgl. S. 410); in diesem Fall spricht man von einem Găden. Heimeliger klingt bei entsprechender Ausstattung der Name Stŭ̦be̥lli.

Schmiedeiserner

Kerzenhalter.

Vom 16. bis weit ins

18. Jahrhundert hinein gebraucht.

466 Als Teile der Stube benennt man eigens: die vier Stubeswendi, 29 der ober Soller oder der ober Boden (Zimmerdecke), der under Soller, Stụ̆be nsoller, Boden, Stŭ̦benbŏden. 30 Das Einlegen dieser Sëller nennt der Zimmermann sëlle̥rren. Charakteristisch ist auch hier wie im Emmental 31 der (dem Tĭ̦liboïm des Stalles entsprechende) Underzug, das «Band» des Oberhasli und die mit eingeschnitzten Sprüchen zuweilen äußerst hübsch gezierte «Bi̦nna» (Binde) des Oberwallis. Der Bŏden hinwieder figuriert in allerlei Redensarten und Bildern. Wer hartnäckig etwas behauptet, stelld z’Bŏden oder hed z’Bŏden. Wer erregt mit dem Fuß aufstampft, springd z’Boden. Wer heftig schimpfend einem zugesetzt hat, där ist vor däm gued z’Bode n gsprungen. «Das wirst du mir gelten lassen (müssen)», heißt: Das muest me̥r z’Bode n llaan! Wer eine glückliche Ehe geschlossen hat, ist mit dem hịịraten gued z’Bŏde n choon.

Dem «Tschüepe nlăde n» des Emmentals 32 entspricht die Scheiba oder der Scheibe nladen: er dient dazu, einen neuen Zimmerboden im Maßstab seines Austrocknens nach und nach fest zu schließen, so daß er strẹng z’sä̆meṇ geid. Die Scheibe ist zum Behuf allmählichen Eintreibens — fĭ̦r naahiz’scheiben — keilartig zugespitzt: fï̦rspitzi, oder technisch gesprochen: scheibzï̦̆gi g. Wenn dieses Füllbrett hartnäckig si ch b’steckd, so hat es seinen Dienst geleistet: 467 der Bŏde n b’schịịbd gued, är ist gued g’scheibe̥ta. So «beschäubt» man auch einen andern Gegenstand, der eines Verschlusses irgendwelcher Art bedarf; und wer seinen Posten behaupten, gleichsam dessen Blößen decken will, muß achten, was er b’scheibi oder b’schịịbi. B’schŏben wird buchstäblich auch z. B. die Flasche mit dem Papịịr- old Pantoffel-Schĭ̦bel, der Brunnentrog mit dem Trogschĭ̦bel.

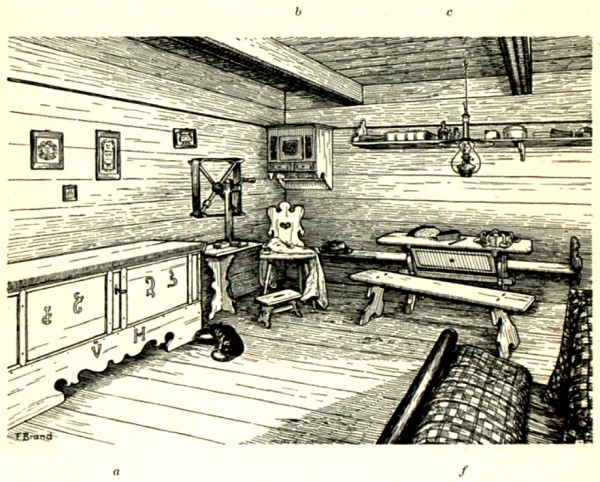

Bauernstube zur Veranschaulichung

a des G’wandchasten; b des Wandschäftli; c des Bieherbaich; d des Chriiztiisch (mit gekreuzten Beinen); e des lenge Stiehlli; f wie mu g’fiirstet betted. (Der Anzug der Bettdecke aus Cheltsch.)

Von Zimmerteilen, welche niet- und năgelfest mit dem Hause verbunden sind — z. B. der Pfẹisterstuehl, der mit dem Wandstuehl an einer fensterlosen Nachbarseite im Egge n zuehi fix verbunden ist, sowie an beiden Enden samt ihm durch Esla (Esel) gestützt wird — ist im Bauernhause der Hụụsraad oder das Mŏbe̥liár schwer zu trennen. Selbst ein hier allfällig nötiges zï̦glen (vgl. dagegen S. 308) würde übrigens sehr vereinfacht durch den gut altschweizerischen 33 Verzicht auf allerlei Ru̦stug u nd Plunder (Krimskrams), der doch bald wegen Nichtgebrauchs 468

Blatteschaft.

(Geschirrbank in der Wohnstube.)

von Guege n zerbohrd (vom Wurmfraß befallen), oder verwu̦rgged (zerknüllt, zerknittert) oder zerfächchlled (ausgetrocknet und zerfallen), oder erbrŏded (vermodert) aussähe. Nicht wenige antiquarisch wertvolle Stücke sind in letzter Zeit ins historische Museum Berns gewandert und stellen allerdings dort mehr vor als im schlichten Bauernhause. Eine kunstvolle Schăbä́lla bildet kein Assortiment zum schmucklosen lẹnge n Stuehl, dem bestimmungsgemäß der Lä̆nen (die Lehne) fehlt, zum Stïehlli oder Schä̆me̥lli, zum Tä̆gel-, Bïeher-, Ofenbẹichli an je einer Wand, zum Plampi (hängenden Kinderstühlchen) mit beweglichen Chrŭ̦glen als Spielzeug. Einen Chrị̈ị̈ztịịsch ferner, dessen kunstvoll geschnitzte, sich kreuzende Beine gnappen (wackeln), müßte man eigentlich, aus der spaßhaften Vorschrift Ernst machend, mid ’nem Fị̈ị̈ffränkler underlĕgen. Das würde ja übrigens zu dem kostbaren festtäglichen Tischlachchen und zu dem reichen Inhalt stimmen, welchen der Tischchasten birgt. In der Regel freilich sind besonders Tisch und Bett sehr einfach. Der Madrátzen ersetzt erst jetzt allmählich den viel wärmern Strouw- und darüber gebreiteten Sprï̦wwersack, auf welchem noch heute die echten alten, auch reichen Grindelwaldner schlafen. Daß sie’s ó ch hätten, beweisen sie mit dem alljährlichen, ja oft halbjährlichen anders ịị nstoßen, wozu nur das beste, tüchtig durchsonnte Stroh auserlesen wird. Der Sprïwersack aber muß leider auch hier häufig dem so ungesunden Fäder-Underbett weichen, dessen Füllung zweiter Güte gelegentlich vor Prallheit nä̆ben ụụsa stotzed. Auf das beidseitig ahigsteckt oder ahigschoppet Lị̆ nlachche n folgt das Hoi pte nchï̦ssi. Der Anzug desselben, die Hoi ptchï̦̆ßzieha, kehrte bei der alten Art zu betten die schönfarbig gestreifte Seite: die ’zeichnet Siita tagsüber nach oben; vor 469 Bettgang aber hed mu̦ d’s Chï̦ssi g’chehrd, um die Muster eigener Webekunst tunlichst zu schonen. Als dann die zịịßleten (gestreiften) oder gar weißen, sowie die ’bill deten, d. h. mit reliefartig erhöhter ( ụ̆ụ̆fg’woorffner) Zeichnug geschmückten Tappe̥ni (das Tapp̦̆i: le tapis 34 ) aufkamen, hatten freilich die Ausübung und Schaustellung häuslicher Kunst keinen Sinn mehr. Unter der Techchi (Fädertechchi) breitet man für ältere Personen eine Wulltechchi und für Gliedersüchtige wohl dazu ein Schafhärden ( S. 95).

Bemaltes Wandschäftli.

Ein ebenso geschätzter Bettwärmer ist aber etwa ein gehätscheltes Enkelkind, zu welchem es nach dem Abendessen heißt: gang a nfḁn nĭ̦der und tue mer de n Tu̦pf wärmen! Dieser «Tu̦pf» ist die eingedrückte Stelle mitten im Bett, welche nachher, ohne das schlafende Kind z’b’u̦ nrïewwen, der oder die wärmebebürftige Alte in Beschlag nimmt. Das gesamte Bett samt Gestell heißt noch heute gelegentlich Gụụtschi. Das echte alte Gŭ̦tschi aber war ein an die Wand gebautes — a ng’năglets — Gestell ohne Anstrich noch sonstige Zier. Was es dagegen auszeichnete, waren so hohe Beine, daß auch der Großgewachsene, wenn er zu Bette wollte, entweder als ganz respektabler Turner e n Ggu̦mp nään oder aber einen Kasten als Vorstufe heranrücken mußte. So bis um 1850, in Vorsaßen teilweise noch heute. 34a Das so hohe Bett bot tagsüber Raum für das auf Rädchen untergeschobene Understoosgụụtschi (das Gu̦tschibett der Walliser, das Gụtschli der Lauener) für größere Kinder. Zu kurzer Tagesruhe der Erwachsenen dient das Rue wgụ̆tschi oder Rue wbett ohne Lehne, allmählich jedoch ersetzt durch das (immer noch einfache) Kănăbee der Grindelwaldner, das «Kanabett» der Lötschentaler. Belangreicher ist der Tausch des Bettkorbes für Säuglinge an die alte Wăga (Wiege), das Wăgi oder das Wăge̥lli, worin das arme junge Hirn 35 zum Schlaf gezwungen wurde. Erst 470 dann, meinte man, tiej’s dem Chind im Hoi ptli weh, we nn mŭ̦ die läär Wăga wĕgi.

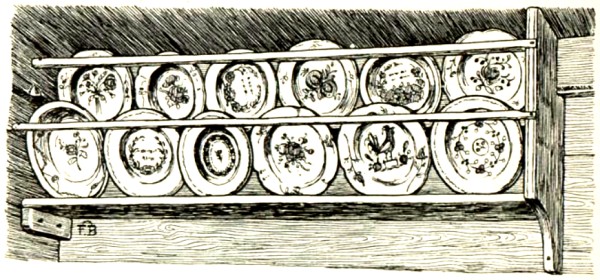

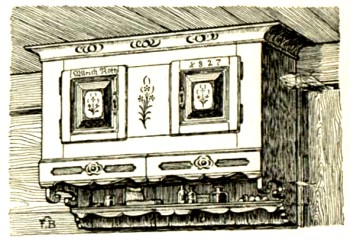

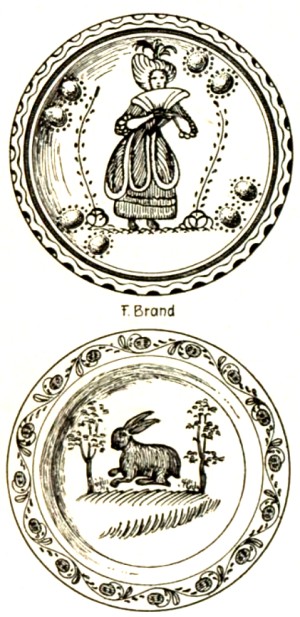

Blättleni.

Irdene Platten mit bunter Bemalung; die obere aus Heimberg (um 1800), die untere aus dem Simmental (Ende 18. Jahrhundert).

Der bereits als Vorstufe zum Gụtschi erwähnte «Trog» 36 oder vielmehr Chăsten (vgl. die Örtlichkeit bim Chaste nstein 37 und die Kastensteinhöhle am Schreckhorn), sowie das Chaste̥lli repräsentieren die anspruchloseste Nützlichkeit. Gleicherweise tun dies der gewöhnlihe Schaft (Keiderschrank), der Chuchchischaft und das kleine Chlä̆bschäftli an der Küchenwand. Ein kleines, oft recht zierliches Chlä̆b- oder Wandschäftli, fest an die Wand genagelt, fehlte früher keiner Bauernstube. Es barg d’s Gäld u nd d’Gschrifti, und das Schlï̦sseli dazu trug meistens d’r Att am Gäldseckel angebunden im Hŏse nsack. Sehr viele dieser Wandschäftle̥ni haben nun dem Bị̈ị̈roo, also der Mode weichen müssen. Größere Sorgfalt verwendet man an den Blatte nschaft oder doch das Blatte nschäftli zum Aufstellen der Paradeteller. Heute ein Ganzes für sich darstellend, bildete der Blatte nschaft sonst auch etwa das Mittelstück eines kunstreich geschnitzten und bemalten Bŭ̦ffet, welches dem «Buffe̥rt» des Emmentals 38 entsprach. Ein solches Buffet ziert nunmehr das historische Museum in Bern. Noch heute vereinigen sich Gŏmŏda, Bị̈ị̈roo und Glasschäftli übereinander zum Bị̈ị̈roo (Bureau) im weitern Sinne. Zu seiner Rechten oder Linken hängt wohl die Schwarzwälderuhr oder irgend ein anderes Zịịt (das «Zịịtgreis» des Wallis), trotz seinem Alter immer noch wertvoller, als eine schlechte Taschenuhr: eine Chä̆fermï̦̆li. Platz findet an heller Wand der Spiegel, dessen Verwandtschaft mit speculari u. a. auch im spieglen und spienzlen (anlockend halb versteckt sehen lassen) 471 sich reflektiert.

Bluemti Butälle,

Chindbettifläscha

(22 cm hoch).

Das rotviolette, platte Dorfgutterli ist Iseltwalder-Gebläse a. d. 18. Jhd.; die bunte bemalte weiße Flasche gehört der Mitte des 19. Jahrhunderts an.

D’s Dorfgutterli

oder d’

Dorfgutterra

(10 cm hoch).

Gegenstand eines solchen «spienzlen» ist zumal die daneben hängende Gụggisbärg-Pfịịffa (Weggen- oder «Chamme npfịịffa»), 39 womit auch der Grindelwaldner e n junga Stolz und en alti G’wăhnheit übt. Aus den fünfräppigen irdenen oder häärdige n Pfịịfen dagegen, als den profiitlichisten, hat man nach beliebtem Rätsel z’erstist ’zŏgen, was ’s eine n g’chosted hed. Ein geschnitzter Schuehlëffel, das Strähltäschli (s̆s̆) und Bï̦rste ntäschli gemahnen an Toilette, aber auch an deren Störung durch bï̦rstig Bonzen (händelsüchtige Kerle), wa enanderen erbï̦rsten.

Ein Blick in die Küche erinnert zunächst an die Bebürfnisse der Ässen (des Mundes). Da paradieren die Suppe nschï̦̆ßla mit ebenflächiger und der Suppe nchopf, der Chopf, das Chopfli mit bauchiger Wand. 40 Wie diese, können auch die Chachtla (Kachel) und das Chachte̥lli (Tasse) samt dem Ggaffẹblättli (Untertasse) und dem Suppenblättli 472 (irdenen Teller) Gegenstand einer kleinen Kunstausstellung werden. Das danken sie beispielsweise den Reißen, womit sie g’reißed sind. Der Reiß ist ein Ring kunstreich gruppierter gemalter Linien oder Tupfen, langer, schmaler Streifen, z. B. auch als Anzeiger des gewesenen Höhenstandes einer abfärbenden Flüssigkeit: äs blịịbd e n Rreiß z’rugg. In Reißen heißen übereinander gelagerte schmale Bänder an der Winteregg. Ebenso vgl. z. B.: e n roota Hăfen u nd wịịß Reißa drum.

Krug aus Steingut mit plastischer Ornamentik.

24 cm hoch. Deutsche Herkunft: 17. Jhd.

Alle diese Geräte sind, gleich dem Ggaffẹchrueg («Chrụụsi») von gewöhnlichem Ton. Zu Porzellan versteigt sich auch der Reiche nicht; nur wo vornehmelndes Gehaben eingerissen ist, da geid alls purze̥lịịnig zue und har. Fast lediglich zur Parade dienen das zĭ̦n nig Täller und die zĭ̦nig Ggaffẹtie̥ra; im Alltagsgebrauch wird Zinn durch Eisenblech ersetzt, oder aber durch Holz, wie beim Salz-, Wasser-, Milchnapf. Gefässe zum Übergießen haben einen Ausflußschnabel: den Zoiggen, dessen Abgang an mu̦tten Geräten gleich dem Fehlen der Handhä̆bi den häßlichen Eindruck der Verwahrlosung erweckt. Die ehemals (noch um 1760) in Iseltwald bestehende Glashütte brachte auch nach Grindelwald manches Stück, das nunmehr als sehenswerte Antiquität neben die gewöhnliche Pŭ̦tä́lla ( bouteille) sich stellt. Wir bemerken die Flágoona (Weinflasche), das Ggŭ̦tterli und insbesondere das S. 471 aufgeführte Dorfgŭ̦tterli, die Wẹnte̥lla und das Wẹnte̥lli (s. v. w. plattgedrücktes Busenfläschchen) den jetzt noch zum darmässen von Saatzwiebeln gebrauchten Schoppe nmịjel. Flüchtig wie die Glasgeräte berühren wir hier Pfanni, Chelli und Hä̆fen aus Eisen — ịịsnig —, aus Erz — äärig — oder Bronze (woraus der Bru̦ns als der Siedetopf des Lötschentals besteht). Früher sagte man auch hier: ịịsin, holzin, äärin: en ịịsina Ring, en äärina Hăfen, es holzi ns Hefti. Rasch erwähnt seien auch Chrụụdmässer, Chrụụdbri̦tt und Gnịịpli zur Bearbeitung von Spinat und Mangold, der Härdepfelstungger oder -stämpfel; die Rëësti- oder Härdepfelhächchla und Raafhächchla zum schịịblen der Siedekartoffeln, der Weißrüben; der Härdepfel- 473 Chääs-, Zuckerrĭ̦ber; die Härdepfelmï̦̆li 41 und der ähnlich gebaute Chirsmuesstuehl (s. Abbildung S. 504). Ebenso flüchtig seien hergezählt: das Theerichterli ( la passoire); der Lëffel und die Găbla oder (in Itramen) der Gä̆bel, beide früher auch hier in der Riigle n 42 verwahrt; das Mässer in seinen Wertabstufungen von dem mit Schildchrott oder Schildplatt besetzten Zierstück herunter zum Schnitzer mit scharfer Lä̆me̥llen ( la lame, Klinge) bis zum allzeit verderpden fünfräppigen Rolli, Rollihĕgel, Rollipaggel.

Raucherphilosophie.

Als Gegenstück zu den Haussprüchen versparten wir bis ans Ende des «Innern» die kurze Erwähnung des Zimmerschmucks. Welch ein Gegensatz auch hier zwischen heute und ehedem! Da unterbrach nichts Kahlheit der schwarzen Stubenwände, als einmal die hinter Glas und Rahmen verwahrte Zahlungsaufforderung, die ein behäbiger Bauer irrtümlicherweise zugestellt erhalten hatte. Porte̥ree und Maale̥ni (Gemälde) an der Wand, Maalibïechle̥ni und Nippsachen auf dem Tisch, Nï̦̆wjahrswï̦nsch und andere kaligraphische Künste wie z. B. die Initialen unseres Buches reden von altem natürlichen Kunstgeschmack, der eben jetzt von mancher Seite her durch billige Darreichung guter, ja feiner Bilder in verständige Schulung genommen wird. Denken wir nur an den ungemeinen künstlerischen Aufschwung der Kalender, die den alten Spott: är ist e n lleida, är gääb es Brattŭ̦gmaali, immer mehr Lügen strafen; an die Bestrebungen der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft: 43 an die Bernerkirche mit ihrem «Säemann» und dessen schönen Prämienbildern.

1

Vgl.

Odenwald 158.

2

Gute Beispielsammlung:

GlM. 103.

3

Vgl.

Lf. 205.

4

Im Unterland: warte sii; vgl. nhd. liegen haben und liegen bleiben und überhaupt den Übergang des Partizips der Gegenwart zum Infintiv.

5

Nützt.

6

Hier Kinder; vgl.

S. 346.

7

Vgl. Gerocks: «Es reut mich nicht».

8

Pas de quoi! Don’t mention it! Niente! usw.

9

Gelegenheitswort, gebildet aus kei(n)s = kein Mal, vgl. ei(n)s = ein Mal.

10

Mhd. WB. 1, 1048;

Kluge 227.

11

Bei Spleiß (des

Amos Comenius Sprachen-Tür, 1667) 75 ein «Vorhaus».

12

Beitrag zu Note 26,

S. 294.

13

Ergänze: Chiechleni.

14

Lusern 46 f.

15

Habsb. Pf. 351.

16

Meringer 8-10.

17

Zu

Gauchat (im «Archiv»

S. 351).

18

Berd. 3, 49.

19

Rothenb. 20.

20

Vgl.

Lf. 203.

21

H 2.

22

Mit dieser analogischen Faktitivbildung aus «empfangen» vgl. «eini fehren» aus «fahren»:

Lf. (278) 636.

23

Vgl. das zu «wohl» Bemerke

S. 400.

24

Str. GlM. 40.

25

Der Flamm:

Rebm. 13.

26

Ök. fol. 29 F 13.

27

Lf. 305.

28

Lf. 227-229.

29

Wand wird seit Mehringers Festgabe für Richard Heinzel (Halle, 1898) nicht mehr davon hergeleitet, daß man an ihr «wenden» (erwinden) müsse, sondern vom korbgeflechtartig «gewundenen» Holzgerüst mit Lehmfüllung, wie die balkanische Bauart sie noch heute zeigt.

30

Man bemerke den feinen Unterschied zwischen der Zusammensetzung mit

s als Bindelaut (vom Genitiv der Maskulina analogisch auf die Feminina übertragen) und derjenigen ohne solches

s. Jene ist primär, diese sekundär. Man sagt genuin mundartlich Garte

shaag, aber im Lehnwort Garte(n)zuun; man sagt Stube

sboden wie Hitte

stiir zur wesentlichen Unterscheidung von jedem andern Boden, jeder andern Türe; aber man sagt höchstens verdeutlichend (und hier auch pleonastisch) Stube(n)soller (vgl.

solarium Platz zum Sonnen), weil eigentlich bloß der «ober Soller» einer ausdrücklichen Heraushebung bedarf. Von hier aus rechtfertigen sich auch so gute alte Bildungen wie Gerechtigkeit

sgasse, wie

G’meind

sbresidänt und Gemeind

spräsident gegenüber banal-pedantischen Neuerungen wie «Gemeind

epräsident», «Gemeind

eschreiber», «Halt

estelle» (in Zürich), vor deren Klang ein Jakob Grimm sich die Ohren zuhalten würde.

31

Lf. 198.

32

Lf. 198. 603.

33

Bern V. 525 f.

34

Die Endung des Lehnworts als Deminutivsilbe aufgefaßt.

34a

Ebenso im Lötschentaler Wohnhaus.

35

Vgl. dagegen

Odenwald 169.

36

Lf. 313.

37

B 2.

38

Lf. 315.

39

Lf. 469.

40

Die

cuppa, coupe verbleibt im Oberland auch als «Kopf» im Bedeutungskreis des Gefässes, ohne auf die Hirn-«Schale» und danach auf den Kopf (das «Hoipt» des Oberlandes) sich überzutragen.

41

Vgl.

Lf. 507.

42

Lf. 515.

43

Vgl. «Bund» 1904, 12; Echo vom Emmental und

EvG. in verschiedenen Artikeln.

Des Mannes Haus ist die Welt, die Welt der Frau ist das Haus. Auch den Mann weisen indes Wintertage, die nicht an Arbeit im Walde gewendet werden können, an häusliche Beschäftigung. Und deren gibt es im Oberland, wo nach alter Tradition jeder sein eigener Handwerker sein muß, genug. Schon der fleißig beanspruchte Zĭ̦gstuehl beweist es. Auch Zĭ̦gmä̆sser und Saaga, die zweihändige Ax und das einhändige Schnätzbielti sind für Bearbeitung von lindem wie zääjjem Holz allzeit zur Hand. Besonders die Alp-, Wasch- und Traggeräte werden meistenteils sälber g’macht. Irgendwo wird sicher in diesem Augendblick an ’em nï̦wwe n Mälchstuehl g’schnätzed. Nebenan muß ein Handbräntlitechchel seines Dienstes entlassen und für die erste Not durch ein gitterartiges Chrị̈ị̈z aus kleinen Spălinen oder Hëlzlinen ersetzt werden, damit nicht beim Tragen die wallende Flüssigkeit ụụsaggoitschi oder e̥s sḁ ụụsschlääj. Dies andere Gefäß ist nicht mehr bhääbs, sondern ist durchlässig geworden, ist zerlächchneds; mu̦ mues ’s g’schwellen oder z’g’schwalle n tuen (im Hasli: z’b’hăbe n tuen). Jetzt sind die zum mehrfachen Binden um den Tụtel gelegten tannenen Schlëßlireiiffa mit den Schlë̆ßlĭ̦nen: den so elegant gefertigten Bindestellen, locker. Oder der untere, vorspringende Teil der Umfassung: der Frëësch (Frosch) muß wegen Fäulnis ab’zŏge n (weggeschnitten) werden. Die Mälchtra da hed en u nmmu̦glichi Handdu̦wwa (die Handdaube mit der Öffnung zum Anfassen ist lästig unbequem) 1 , und auch die andern Tu̦wwi ( douves) sind altersschwach. Nur die Gepsi, welche auf den Gepse nlatten der Chuchchistĭ̦bliswand entlang stolze Parade machen, sịn no ch gued im G’reiß.

So kommt der Mann auch zu Hause nie vor d’Arbeit ụụsi. Und an allem, was er in die Hand nimmt, bestätigt sich das alte Urteil: der Oberländer weis s mu̦ en Art und eṇ Gattug z’gään. Er weiß es auf gefällige und praktische Art anzustellen. Drum hat er ja auch die Holzschnitzerei als Hausarbeit aus den bescheidenen Anfängen eines Geisbueben ( S. 328) zu der gegenwärtigen Blüte gebracht, und Grindelwald reiht sich den Schnitzlerorten Brienz, Meiringen, Interlaken, Lauterbrunnen nicht umwürdig an. 2 Schade nur, daß der herrliche Marmor 3 über dem untern Gletscher eine gewerbsmäßige Ausbeute nicht lohnt.

475 Besonders freilich ist im Winter das Haus die Welt der Frau und Tochter. Es klingt wie ein Märchen aus alten Zeiten und ist dafür eine um so interessantere Tatsache, daß noch im Jahr 1907 im reichern wie im ärmern Grindelwaldner-Bauernhause eine hiezu angelernte Tochter für sämtliche Familienglieder das Alltags- und selbst das gewöhnlichere Sonntagsgewand verfertigt, indes eine zweite Tochter für den Hausbedarf spinnt, eine dritte strickt und flickt, die vierte den Haushalt besorgt. Alle Attributte der Weiblichkeit: Nadel und Spindel und Kochlöffel finden also hier noch ihre Vertretung. Besonders gilt dies vom zweiten und im Mittelalter einzig genannten Symbol, mit welchem sogar die Weltgeschichte beginnen durfte. 4

Wir können also den Gï̦rben noch in seiner vollen Tätigkeit betrachten, was wir freilich unter Verweisung auf « Lützelflüh» 5 hier in aller Kürze tun. Wie im Emmental, konnte man früher auch in Grindelwald gelegentlich e̥s Manne nvolch, wohl gar ein hochgewachsenes: e n lẹnga Gï̦rben, spinnen sehen. Ja diese Mannsperson lebte vielleicht in ganz glücklichen Umständen, war gued u̦f de n Seitnen. Man muß nämlich wissen, daß der Seiten (die Saite), welcher am Gï̦rbe nraad doppelt umläuft, in der Regel bloß aus Ịịse nfăden statt aus Schafdarm besteht umd deshalb durch häufiges Reißen viel Unannehmlichkeiten bringt. Durch die Trätta und den Trätte nchnächt in Bewegung gesetzt, bringt die Saite den Wirten und die von ihm im Aa ntraagi («Anträ̆gli») eingeschlossene Spi̦nndla (den «Spuelen») in vervielfachte Umdrehung. Hŭ̦be̥lli um Hŭ̦be̥lli gesponnenen Garns füllen die Spindel, welche alsdann das Abrachchli (ä́br-) heißt. Zwei Abrachchle̥ni ergeben auf dem Haspel, welcher nur selten ein Zellhaspel mit Umgangzeller ist, einen Strangen. (Das Verhältnis zwischen Zettel und Einschlag wird durch Wägung festgestellt.) Den Strangen verschnürt oder vermachd, underhäspled man mittelst der Underhä́spleten. Dies geschieht mittelst des Faden-Endes: des Trooms oder Trë̆mlis. Wer im Unrecht ist, ist am lätze n Troom, und wer nie zu seinem Vorteil gelangt, chunnd niemals a n d’s Troom.

Fehlgriffe im Spinnen sind noch strenger verpönt als im Emmental. Wer hindr’ de n Fingren aa nsetzd, dem soll man das verfehlte Garn um die Finger wickeln und in Brand stecken. Ebenso scharf wird bedroht, wer de n Traadel dị̈r ch d’Chụụchla uehi laad, wer ein Pu̦lggi 476 («Chnü̦lz»: schlecht gedrehte grobe Strecke) oder gegenteils einen Chräämmer (eine zu dünn geratene, daher abreißende und durch neues Einspinnen mangelhaft verbesserte Strecke) ins Garn bekommt.