|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

alben Weges zwischen Grindelwalddorf und Faulhorn findet der sommerliche Wanderer Ausspannung und Erholung auf dem Waldspitz. Ein herrlicher Fleck Erde! Ungehindert beherrscht der Blick gleichsam eine Miniaturausgabe des gesamten Alpenbogens: vom Wellhorn bis zum Niesen eine Ausstellung von Bergketten und tief eingerissenen Talfurchen, von Firnfeldern und Gletscherzungen, von Felswänden und sanften Gehängen. Dort ihre Umsäumung und ihre Konturen, hier ihre Bekrönung und ihre an Kontrasten reiche Belebung finden alle diese Naturgebilde im Wald mit seiner Einheit der Größen- und Farbenwirkung, in den Wäldern als deren gestaltenreicher Auseinanderlegung. Vom Blickfeld ausgeschlossen bleiben links der schöne Schwarzwald und überhaupt die Wääld der Scheideggalp jenseits des Grats. Um so wohlgefälliger überschaut das Auge den Hŏhwald, den Egriz-, Horbisalp-, Loï̦chbị̈elwald, am Mettenberg den Brand-, den Hals-, Sulz-, Schmallouine nwald. Am Ostfuß des Eiger bettet sich das Erlenwäldchen als Umsäumung der Lütschine hin, teilwese als Ersatz des einst vom untern Gletscher zerstoßenen Chĕgelwäldli. 1 Jugendfrisch dagegen streben in Plänklerreihen der Bohne̥rren- und Ällouine nwald bergan, als wollten sie es den imposanten Gebilden des Wärgistal- und des Itramenwaldes nachtun. Weit entfernt nun, durch zwecklose Aufführung aller übrigen sundrigen (b’sundrigen) Nä̆me n zu ermüden, wollen wir doch durch beispielsweise Spezialisierung des letztgenannten, prachtvollen 158 Waldkomplexes ein Doppeltes erreichen. Wir wollen andeuten, in welch inniger Verbindung die kleinen Waldanteile mit dem gesamten Bergschaftswesen stehen, und wollen dem Leser, der die nachstehende bunte Reihe teilweise sehr sinn- und poesievoller Namen auch nur rasch überfliegt, eine Anregung der Phantasie bieten.

Die nächst Wärgistal waldreichste aller Grindelwaldner Bergschaften verfügt über folgende Waldpartien: Bocke ntoorwald; Tschingelfluewald; u̦f den ụụßren und innd’re n Stị̈tzen; im Geislooch, an der Geislŏchegg und Geislŏchrĭ̦se̥ten; am Seewlistu̦tz; bi’m blaauen Glu̦nten; i’n duftige n Mettlen, wo zahlreiche Quellen herrlichsten Wassers u̦s Duft ụsa chë̆men (Tufflagern entspringen); bi n der Buehen; an Almers Stu̦tz, wo einst ein (längst ohne Nachkommen verstorbener) Almer, der na ch eppḁs Holzes hed wellen, mid u nverrichteter Sach hed fu̦rt mị̈eßen, u̦s Teïbi hed de n Schlitte n zerrị̈ehrd u nd grị̈ị̈sli ch mid mu̦ sälber gfluehed, und zwar so weit herum vernehmbar, daß seither an der Stelle der besagte Name haftet; in der Hẹll, nä̆b der Hẹll und bi n der ịịsnige n (eisernen) Tï̦ï̦r, nach volksetymologisch witziger Deutung eine sehr chaalti Hẹll (eine den schärfsten Winden ausgesetzte Schlucht); im Bẹngellä̆gerli; hinder der Rajftegg; u̦f der Gï̦nte̥lliegg (s. Gguntel S. 180); im fịịste̥rren Grăben; im Bu̦rstblätz; under der älwe n Flueh (vgl. Oberäll, die Ällflueh und Ällouinen, wo der älw Lehm oder Fels zutage tritt); bi’m Färrich (Pferch); bi’m Chnĕbelbrï̦ggli (aus lauter Tannästen gefertigt, wie ja auch «Brücke» mit «Prügel» verwandt ist); bi n der Engi, der Fallwald, bi’m Fụụlblatte nschopf (gelegentlich zum Abkochen dienendes Felsstück; im verbrennte n Waald (s. Z. durch unvorsichtige Kocherei teilweise zerstört); die Pfaffenegg (einst den Interlakner Chorherren gehörend; Vgl. «Pfaffe ntï̦̆ri» und «Stifte̥rra»). Das alles gehört zum Rajftläger. Zum Mittellä̆ger: Im Gu̦ntel; im Grue nwáld; i’n Grotz’nen ( S. 186); der Bohne̥rre nstóck; in der Schneeweid; i’n Aarven; im Tĭ̦stelbŏden, aus welchem bloß die oberste Arve sich vereinzelt erhebt; in der Burghalten. Zum Gummi gehören die Partien: Bi’m halbe n Chrị̈ị̈z; in Hundstrëgen, in der Hị̈enderteïffi; i n Rĭ̦glen ( S. 186); bi’m Bä̆rhaag; bi n der Waaldhï̦tten; bi’m Looggligrăben (vgl. das Lŏggelmooß, dessen Boden wie ein prall gespanntes Tuch den darauf Tretenden auf und ab wiegt); bi’m Ei nschilt, d. h. bei der Hütte mit nur einem Dachflügel; d’s Gu̦mme nmoos; und’r dem Lä̆gerli; u̦f der Lĭ̦schen (s̆s̆); u̦f dem Grăbe nsbort; u̦f Fehndenégg (dem Föhn besonders stark ausgesetzt); im Eggiwịịl; u̦f dem 159 Chanzel; ob dem Gummiwääg; bi’m Hŏhchrääjjenhŭ̦bel; an der Sattelegg. Nach dem Rajst zurück führen uns: der Alprŏswääg; u̦f Rï̦seten; der Hu̦belwald; ob dem Windbrĭ̦chchi; im und’ren und ob’re n Waldspitz; im Aarve nzu̦u̦g; im Brandswald; bi’m Brandslegitoor; im Breitmoos; im Chrịịztanne nwäldli (das Kreuz an der Tanne dient als Waldmark; vgl. vorn «bi’m halbe n Chrị̈ị̈z»); bi’m Schä̆re̥m; im Mettle npaan («Bann»); u̦f der Băle̥m; ob dem Schwand; in der undre n Mettlen. 2 Also en Hụụffe n schëënna Waald, in Itramen allein fe̥r mẹnga Milionen! Die nicht minder nennenswerten Partien des westlichen Faulhorngehängs: der Dï̦rrenbärgwald mit dem Oberhụụswald, der Mittelwald, Stockwald, Ällfluewald, Seilrichtiwald, Nĭ̦derbaach-, der Nódhaalten-, der Hertenbïelwald, das Stei nwäldli seien gleich den Annexen des herrlichen Wärgistalwaldes (wie z. B. Rinderalp und Bu̦stĭ̦gle nwald, d’s Alpĭ̦gle nwäldli) bloß noch flüchtig erwähnt.

Einen starken Gegensatz zu dem so reichen Wechsel an phantasieanregenden Namen und Konturen bietet das eintönig düstere, ernst und schweigsam stimmende Grün all dieser Wälder und Wäldchen. Kein Wunder: es ist die Tanna schlechtweg, das ist die Rottanne oder Fichte, welche unter den Waldbäumen Grindelwalds unbestritten die Hegemonie behauptet; die Wịịßtanna wagt sich höchstens in vereinzelten Exemplaren bis in die Tschingelei und in den Ällouinenwald hinauf. Mit der Tatenlust des Pioniers dagegen überschreitet die Fichte die Schranken ihrer eigentlich heimischen Region. 3 Sie erstreitet sich ihren Standort sogar unter den Lawinen des Wetterhorns, ertrotzt sich unter den Gletscherwänden des Bezirks der großen Scheidegg ihre 1800 Meter über Meer, dringt in geschlossenem Bestand bis an die 1900 Meter des Waldspitzes und des Gürmschbüels hinan, und ersteigt, immer noch als Hochstamm, als wirkliche Picea «excelsa» an sonnigen Stellen des Faulhorngehängs oder zwischen kleiner Scheidegg und Weng’renalp ihre vollen zweitausend Meter.

Noch unempfindlicher als die Rottanne ist die Täälla. Darunter versteht man sowohl die gemeine Kiefer ( Pinus silvestris), welche im Dürrenberg kultiviert vorkommt, als die Bergkiefer oder Bergföhre ( Pinus montana Miller). Diese tritt bald in aufrechter Gestalt baumartig, bald als Legföhre, Latsche, strauchartig auf.

Arve an Wärgistalalp. Blick auf das Lauberhorn.

Arve an Wärgistalalp. Blick auf das Wetterhorn.

162 Bloß kultiviert finden wir in Grindelwald d’Leerchcha oder den Leerchch. Hübsche Anpflanzungen von Leerchen bieten der Dürrenberg und der Grundwald bei Burglauenen. Anderwärts wagt sich Larix decidua auf wildeste und windigste Höhen. Ja bis auf den Boden des Grindelwaldner Eismeeres drang sie in uralter Zeit vor, um allerdings mit ihrem vorschnell entwickelten und allzuweichen Wipfelholz 4 dem nächsten Vorstoß zu erliegen. Noch heute aber gehört die Lärche als Sturmbrecherin auf exponierte Höhen, 5 um denselben zugleich mit ihrem strotzend hellgrünen Sommergewand ein fröhliches Aussehen zu verleihen.

Grollend aber sondert sich von ihren Schwestern ab, adelstolz zugleich erhebt sich über sie eine entthronte Majestät: die Aarva. Im Doppelsinn die Hochgeborne, wächst die Arve (Arbe, Zirme, Schembra, Pinus Cembra) nur ausnahmsweise tiefer als 1350 m/M. Dagegen stand sie einst an der Stelle des untern Gletschers 6 und strebte als (natürlich nur lichter) Wald bis auf 2069 m die Höhen des Tschuggen 7 und des Männlichen hinan. Dankbar aber für die ihr heute so zahlreich zugewandte Sympathie gedeiht sie nun fröhlich auch in tiefern Lagen als kostbare Zierde manch eines Heimwesens, ja als recht eigentliche Hausfreundin. Bi’r Aarven 8 in der Schwendi standen eine Arve, eine Linde und eine Eiche, bis sie, als dem Wiesboden schädlich, gefällt wurden. Der neue, junge Besitzer des kleinen Heims hat sie in mehrfacher Anzahl neu ersetzt. Gedenken wir hier auch der 1778 9 in den Pfarrgarten gepflanzten prächtigen Arve, welcher durch Pfarrer Straßer ein junger Ersatz für allfälligen Föhnbruch beigegeben worden ist. Im Lauchbühl aber wächst, durch Kreisförster Marti und Oberbannwart Kammer angelegt, eine ganze Arvenpflanzung frisch und fröhlich heran: ist gued im G’reis. Und so sind nun auch die bis in die Gegenwart hinein immer wieder nachgeschriebenen Klagen über verschuldeten Niedergang des Waldes i’n Aarven am Nordabhang der kleinen Scheidegg seit längerer Zeit gegenstandslos. Selbst wer den beachtenswerten Vorwurf erhebt, die Arven schädigen ein Alpläger durch Entzug der Sonne, weiß den Gegenwert der Klimamilderung in den tiefern Lägern zu schätzen. Unter vorwiegender Zustimmung der Bevölkerung ist denn auch in den Jahren 1897-1900 das mächtig ausgedehnte Arvenbereich, das sich wie eine Tirailleurkette dem obern Saum des Wärgistalwaldes entlang bis zu einer Höhe von etwa 2040 m/M. hinbreitet, neu bepflanzt und abgezäunt worden. Und schon gegenwärtig zeigt der Abgang von bloß 1%, daß unter allen gleichzeitig gepflanzten Nadelhölzern an der kleinen Scheidegg die Arven dem 164 Wüten der Föhnstürme und der Macht des so plötzlich sie befallenden Schneedrucks am besten Stand halten. Die etwa tausend alten, von den Forstmännern mit äußerster Sorgfalt und Pietät gefristeten Bäume, deren einer nach Kasthofers 10 Schätzung seine fünfzehnhundert Jährchen zählte und also den heutigen Veteranen am Findelengletscher 11 um vierhundert Jahre übertraf, sehen allerdings zerwettert genug aus. Schon der von Natur nur mäßig hohe Wuchs (18-20 m) macht mit dem aschfarbenen, rissigen, knorrigen Stamm und den waagrecht abstehenden untern, den kronleuchterartig emporgekrümmten obern Ästen einen ganz eigenartig anmutenden Eindruck. Wie aber erst, wenn von diesen Invaliden, amputiert durch Sturm und Wetter oder aber durch die kundig geführte Säge, der eine über wipfeldürrem, gebrechlichen Stamm noch einen einzigen dieser Kerzenträger aufwärts streckt, hier einer gleich vom Boden auf sich in den wunderlichsten Windungen gabelt! Wenn hier ein entrindeter Stamm, dort eine tief unterwaschene Wurzel in gespenstischem Weißgrau das Auge erst schreckt, dann anzieht! Wenn über dem Skelett des korbartigen Wurzelgeflechts die Stämme oder Strünke unter den wunderlichsten Verzweigungen in kurze Krüppeläste auslaufen: «ein Bild des äußersten und letzten Kampfes eines bedrohten und doch mit so viel verborgenen Lebenskräften ausgestatteten Daseins.» 12

Arve an Wärgistalalp. Blick auf Schwarzhorn und Gemsberg.

Zu diesem tritt in denkwürdigem Gegensatz das bisweilen an die Eintagsfliege erinnernde, dafür um so regere Kleinleben, das der riesige Tannwald zu seinen Füßen duldet. Halb verborgen zwar phosphoresziert im Schịịnholz das Myzelium des Halimasch ( Agaricus melbus oder Armillaria melba) 13 unter dem kärglich sich aufpolsternden Miesch (Moos) des Alpenwaldes. Suchen läßt sich das korallenartig gebaute Lungichṛụud: das isländische «Moos» ( Cetraria islandisca), welches in den Blümlisalpsagen auch als Mụttne̥rra figuriert und in Hungerjahren sogar Menschennahrung gewährt. 14 Nicht so entgehen dem Auge die Strịta oder das Singrün ( Vinca minor) und das Effei (Efeu), das Wald-Bịje̥llättli («Veilchen») und die Vŏgelärbs ( Phaca frigida), die von Ziegen so gern genaschte Geisleitra ( Spiraea ulmaria) und die auch den Kindern bis zum gefährlichen Übermaß mundende Vŏgelspịịs oder Guggerspịịs. (Es ist der so wunderbar empfindliche 15 Sụ̆ụ̆rchlee, Oxalis acetosella). In bunter Reihe begegnen uns ferner: die Gu̦ndrä̆ba oder Underrä̆ba (Gundelrebe, Glechoma hederacea); die Waldglogga ( Aquilegia alpina); das Waldbrendli als waldbewohnende Nigritella angustifolia; das 165 Schattenblị̈emli oder der wild Waldmeister (Waldlabkraut, Galium silvaticum); die volkstümlichen Heilkräuter Sanickel, Torme̥till und Bibernälla nebst der z. B. im Grị̈tt wachsenden Tollchirsen. Im Erlenwäldchen gedeihen massenhaft Glụụri ( Lamium luteum und album), spitzi Steifmïeterle̥ni, wilda Sänf (Bauernsenf, Iberis amara) 16 und die ehrenwerten Rĕßli, welche nach landläufigem Wortwitz dĭ̦se n Maanend nid bịịßen. Hätte die Mundart auch nur so viel Worte für die Kleintierwelt der Insekten und Würmer, welche im Miesch und Treel (Abfällen) des Waldes unter sich ihre Kriege 17 führen!

Alle diese Gastlichkeit gewährt der Alpenwald seinen kleinen und kleinsten Schützlingen dank der wunderbaren Vereinigung seiner Riesengewalt mit seiner sozusagen schmiegsamen Beweglichkeit, welche an die Zwerge erinnert. Wie geschickt fängt er die Schëpf (Blöcke) auf, welche von verwitternder Felswand mit scheinbar vernichtender Wucht ahatroolen und richtet sie hier auf zu stolzen Denksäulen, zu bequemen Ruhesitzen, zu wirklichen Heimstätten für Moos und Strauchwerk. 18

Die nämliche Doppelseitigkeit rüstet aber den Alpenwald, der sich in seiner Schützerrolle so wohl gefällt, auch mit jener wunderbaren Kampfnatur aus, mit welcher er zumal dem Mettenberg und Eiger unglaublich ungünstige Standorte zu immer noch lebensfrischem Gedeihen abtrotzt. Die Mundart hat leider keinen Ausdruck für die merkwürdige Individualität, in welche zur Anbequemung an einen errungenen Standort die flachländische Geschlossenbeit des Waldes sich auflöst. Vorzugsweise im Alpenwald gibt es Baumindividuen oder beinahe gesagt: pflanzliche Persönlichkeiten wie eine Wï̦rzlitanna am Bäreggweg, oder, wie in jener Blï̦tti (Lichtung) des Wärgistalwaldes unterhalb Alpiglen, über einem als Tisch und Sitz dienenden Fụụlblatte nschopf (Schiefertonstück) 19 der zum lï̦wwen oder g’hi̦rmen (ausruhen) einladende Lï̦wwigrotzen. Kein Ruhen aber scheint die Bergtanne selber zu kennen. Ein Blick nur zum Mettenberg, zum Eiger hinan: welche Ansätze zum Hinaufdringen! welche Versuche, die trotzig starre Felsenburg zu erobern! welch ein Emporklettern in aufgelösten Kolonnen mit scharf einschneidender Keilspitze bis an die Knickung des turmdachsteilen Gehängs! Da endlich — am End d’s Lieds — müssen die Streiter si ch ergään. Steile Felsrücken trennen sie, und Lawinen brechen schnurgerade breite Straßen durch sie; Schutthalden verweigern den Stand, Bergbrüche und Runsen reißen den spärlichen Ansatz zu Tal.

166 In der Wildi endlich zurückgeschlagen, wirft die Hauptmacht des Waldes andere Vorposten, neue Plänklerreihen hinunter in die Zä̆mi. Eine weiter blickende Zukunft wird dieser Tendenz der Natur zu Hülfe kommen durch Verschönerung der Wege zu beiden Gletschern, zu beiden Scheideggen usw. mit Alleen von Kirschbäumen, Linden, Ahornen, oben von Lärchen und Arven. 20 Wie werden diese Baumreihen Stürme brechen, Hitze und Kälte mäßigen, die Vogelwelt vermehren, den Holz- und Streuertrag steigern, die Öde beleben! 21 Zu solchen Zierden gehört in hohem Maß auch die freistehende Tieflandtanne, 22 deren ganze unbeschreibbare Schönheit uns der Kurgarten von Interlaken, in Zukunft auch der Eigergarten in Grindelwald vor Augen führt. Ihr naturwüchsiges Gegenstück findet sie an der obern Waldgrenze in der so oft 23 geschilderten, doch nie genug zu bewundernden Wättertannen, Schäre̥mtannen. Welche Augenweide, in das mit keinen Worten genügend zu schreibende Astwerk eines solchen zu Trutz und Schutz hingestellten Baumriesen hineinblicken!

Weit zahlreicher ist unter der Waldgrenze der Ahore̥n verbreitet. So nennt sich kurzweg der Bergahorn ( Acer pseudoplatanus), weil neben ihm der Lịịnahore n (Lenne, 24 Spitzahorn, Acer platanoides) und der Feldahorn oder Maßholder in Grindelwald nur selten, der schneeblättrige Ahorn gar nicht vorkommt. Ist die Arve die Zeder der Alpen, so ist der Bergahorn die Buche und zugleich die Eiche Grindelwalds. Mit seiner äußersten Lebenszähigkeit gibt er das Bild ab für einen allen Stürmen und Nöten gewachsenen Mann, von dem es schließlich heißt: är ist gsịịn wie n en Ahoren. Wirklich ist der Baum, im freien Stand erwachsen, ein Urbild der Kraft, Gesundheit und Widerstandsfähigkeit. Er zählt seine Dauer nach vielen Jahrhunderten. Auch im hohen Alter noch dorrt er nur langsam ab und sucht äußere Beschädigungen wieder auszuheilen. Wenn auch in einem dürren Ast der Holzwurm einkehrt — wenn Guegen ihn anfressen, ihn stächchen —, oder wenn ein kleiner zermürbter Holzschwamm — Zunder — eine faule Stelle verrät: immer noch grünt der Ahorn alle Jahre aufs neue. Im hohlen Stamm des obristen Ahoren unter Wärgistal-Alpiglen ließe sich durch einen (der Asketik erst noch einzureichenden) Baumheiligen ein ganz erträgliches sommerliches Einsiedlerleben führen.

Der obrist Ahoren.

In trefflicher Anpassung an seinen Standort kann der Ahorn gleich gut als kleines Wäldchen wie in losen Gruppen und isoliert dastehen. Ein liebliches Wäldchen bildet die Umgebung des Heims in Ahornen; 25 167 ähnlich z’Ịịschbŏden; die ober und under Ahornisegg an Scheidegg erinnern an Namen wie Aawangen (Ahorneswangen), Schiers ( Aschier) usw. Wäldchenartige, aber losere Gruppen wechseln gerne mit solchen von Erlen an sonnigen Gehängen und Bachufern. In prächtigen Gruppen unter einer schön geschlossenen Krone zusammenstehend, schmücken und beleben sie manche sonst öde Halde und wiegen hier mit ihrem Streumaterial den Schaden ihrer Beschattung auf. Letztere ist zudem dem Faulen allzeit erwünscht; von diesem heißt es ja: dem Fụụle n mag der Chi̦rsboị̈m nid Schatte n g’machen; är mueß und’r den Ahoren. Ein Aufräumen mit dem unschönen und schädlichen Überfluß minderwertiger Konkurrenten würde dann einzelnen wirklich prachtvollen Ahorn-Zierden der Landschaft und machtvollen Schützern des Hauses (s. «der Ahorn als Hausfreund» unter « Haus») um so mehr zu ihrem ganzen ästhetschen Eindruck und zu ihrer wahren Schätzung verhelfen. Man denke auch an den aus einem Feldklotz herauswachsenden Ahorn in jener wunderlieblichen Felspartie beim Gasthaus zum Wetterhorn; an den Ahorn in der Lienzweid, der sich in den Verdrehungen eines Schlangenmenschen zu üben scheint; an den mit einem Mehlbaum brüderlich verschlungenen Ahorn bei Duftbach. Am Wetterhorn aber 168 zeigte vor der mitteleuropäischen Zeitteilung das Mittágáhĭ̦ri mit seiner Schattenlosigkeit den Feldarbeitern in der Nähe genau die zwölfte Stunde ( S. 132).

Ebenso bescheiden wie unentbehrlich belebt halbhoher und kleiner Wuchs das Tal- und Berggelände. Auf seinen Reichtum deuten schon Generalnamen wie i’ n Stụ̆den. 26 An unzähligen Stellen muß der Alpenwanderer, der vieles sehen will, d’s Gstị̈ị̈d oder d’s G’hï̦rsch (s̆s̆) auseinanderbiegen: zerhaan oder us enandren haan, was man bildlich auch mit abstrakten Dingen, an Problemen, die es zu entwirren gilt, vornehmen muß. Einförmig für den Fernblick, aber recht vielgestaltig für den Hindurchschweifenden präsentieren sich an Wasserläufen und unteren Hochwaldsäumen nịịd wăn Edli. Ein nur wenig unterbrochenes Edle nwä̆sen (Erlenbestand) begleitet die Lütschine vom Sand und Tonschiefergeschiebe ihrer Ursprungsgebiete bis zu ihrer Mündung im «Untererlenmoos». Wo das Ufergeschiebe sich ausweitet, gedeihen die Streifen zu ganz stattlichen Komplexen. Einer derselben südlich der Kirche täuscht, wenn Winterschnee oder gelinder Nebel wie grauliches Wasser durch das Stämmegewirr schimmert, dem Beschauer vom Faulhorngehänge aus in ganz zauberhafter Weise einen stattlichen See vor, in welchem die Bäumchen sich wiederzuspiegeln scheinen. Wer dann im Sommer so ein Wäldchen auch nur auf einem Edle nwääg durchquert, ergötzt sich hinwieder an dem mannigfaltigen Unterwuchs. Wild Rĕsli (Totennesseln, Taubnesseln), Brunne nchressen ( Nasturtium officinale und palustre), Mŏsgoggen oder Moosbluemmen (Dotterblumen) und so viele von der Mundart unbenannte Gäste bergen sich im Halbschatten. Dann stoßen wir auf einen Schopf (Felsstück), auf welchem ein meterhohes Grotzli (Tännchen) tront und wie ein junger König «sich fühlt»: si ch meind. An den Seitenbächen der Lütschine mischen sich unter den Erlenbestand halbwüchsig bleibende Ahorne, da und dort auch eine Aspa (Espe, S. 185), eine Wịịda (Bandweide).

Was wir vorhin kurzweg als «Erle» aufgeführt haben, ist die «schwedische» oder «nordische» Weißeller ( Alnus incana). 27 Diese bleibt, gleich der immerhin zähern Schwarzerle, unter der obern Baumgrenze. Über dieselbe dagegen steigt die Berg- oder Alpenerle ( Alnus viridis): die Troosla («Dros», «Bergdroß», 28 «Drossel»), 29 wovon die «Trooslen» zu Neuenegg und Köniz, der Drosistock, -bach und -gletscher zu Gadmen herstammt. Dem Unterland gehören der gleichbedeutende Name «Lụ̈tstụden» und die Alpnamen «Lüderen» (Sumiswald, Lützelflüh, Langnau) an. 30 Die Alpenerle liefert dem Alpbauern das Bä̆se nrịịs 169 für seine Trooslenbäsen oder troosligen Bä̆sen. — Bloßes Hïenderholz dagegen ist ihm in gelegentlicher Benennung die Alpenrose, welche auch dem Entlebucher «Hühnerblume», den Zeitgenossen Simlers 31 «Hühnerlaub» heißt oder hieß. Die gewöhnlichere Bezeichnung ist allerdings «der Bärgrosen» oder noch älter grindelwaldnisch «die Bä̆r gbluest». Dabei unterscheidet man die rostblättrige ( Rhododendron ferrugineum) als die wild, weil ihre einmal ụụs’broch’nen Blüten kleiner erscheinen als die der wimperblättrigen ( Rh. hirsutum), von dieser als der zăhmen. Unbenannt bleibt die am Wetterhorn vorkommende Bastardform beider ( Rh. intermedium). Gerade auch der Alpenbewohner hat also ein gutes Auge für die purpurne Pracht der so gefeierten 32 Heidepflanze, obwohl bei ihm die den Wildhühnern abgelernte praktische Nutzung in den Vordergrund tritt. Gilt doch Bärgrose nt’hee, verstärkt durch Troosle nschï̦tzliga (Alpenerlenschosse) und gemahlene Räckholterberre̥ni als altbewährtes Mittel gegen Erkältung und Rheumatismen. Wer weiß, wie bald auch die hübschen rotwangigen und fleischigen Alpe nroosenepfe̥lleni, die dem Pilz Exobasidium Rhododendri ihren Ursprung verdanken, zur populären Medizin herangezogen werden. — Auch die Heidesträucher Erica carnea (Schneeheide) und Calluna vulgaris (Besenheide) werden als «wilda» und «zăma» Brụụch unterschieden («wild u. zahm»). Mit den zarten und lieblichen Blüten der erstern weiß nämlich der Alpwirt weniger anzufangen als seine Biene. Etwas höher schätzt er die Besenheide, trotzdem dieses schädliche Weideunkraut so einen Brụụchhŭ̦bel oder eine Brụụchegg gänzlich versäuert und deren Bodenreinigung fast unmöglich macht. Der Brụụch oder «Brụ̈ụ̈sch», 33 wie Calluna vulgaris gewöhnlicher schlechtweg heißt, gibt nämlich — was dem Älpler recht wichtig ist und sein muß — ein vortreffliches Si̦wnäst. Denn derselbe laad si ch nid ḁ lsó an e n Tätsch z’säme n (läßt sich nicht zu einer harten Schicht festtreten), sondern tued si ch ŭ̦ŭ̦fhụụben (bauscht sich immer von neuem auf) und hüllt die Exkremente gut ein, ähnlich wie der Torfmull. Zu solchem verwandeln sich Făx (s. d.) und Brụụch wirklich auch, wenn sie der Verwesung überlassen bleiben, an ihrem Standort. Mit ihnen stehen in Verbindung die ameisenhaufenähnlichen Hŭ̦bla, durch deren Wirrsal der Alpenwanderer sich bisweilen bis zur Ermüdung hindurcharbeiten muß.

Anderwärts als «Arle» oder «Ärle» bezeichnet (man denke an «Arlberg» und den «Ärlenbach» als Zufluß des Handeckfalls), legt sich Pinus 170 montana in die Spielarten der Legföhre (Bergkiefer, Krummholz, P. m. humilis) und der Zwergföhre ( P. m. Pumilio) auseinander. Erstere birgt ihre Samen mittelst des Windes in dem die Schutthalden festigenden Zweigteppich des unscheinbaren haarige n Manndli: der achtkronblättrigen Silberwurz ( Dryas octopetala). Im Legföhren- und Alpenrosengebüsch machen sich auch die rotbraunen Zweige und blau bereiften giftigen Einberre̥ni der blaufrüchtigen Heckenkirsche ( Lonicera coerulea) bemerklich. Meist dem Boden angeschmiegt, liefert die schmächtige Zwergform des Räckholter ( Juniperus «nana») die so geschätzten Räckholterberre̥ni, deren unter Kaffee gemischtes Mehl die scharfen und schönen Augen — eben «wie Räckholterberre̥ni» 34 — schafft. Übel riecht Juniperus sabina, deren Name in Sẹviboim, in Sefinenalp, 35 -tal, -furgge, -lütschine, -fall 36 wiederklingt. Als ebenfalls stachlig bewehrt schließen sich an: der Stächchbăle̥m ( Ilex aquifolium, besonders im Tschingelberg heimisch) und die trotz dem Sprichwort doch auch dornenlose Alpenheckenrose, deren Name Rosa alpina ehemals 37 auf die Alpenrose bezogen wurde. Dieser wild Roosen, auch der Bụ̆ttelroosen 38 genannt, findet sich besonders zahlreich in der «Mï̦limatten», wird aber sowohl in dem so lieblich zarten Schmelz der Blüte, wie in der Verwendbarkeit der Früchte ganz unterschätzt. Die Bu̦ttla, welche doch nach Überstehung eines ersten Frostes eine herrliche Konfitüre liefert, dient seit alter Zeit als Bild für die Nichtbeachtung einer Person, welche, wie z. B. es verpu̦ttreds Chind, «nit einer Buttlen werd» scheint; 38a höchstens dienen die zähfilzigen, juckenden Bu̦ttle nchĭ̦re̥ni zu Knabenpossen. Mit Dore̥n, «Dorn» bezeichnet die Ortsnamengebung häufig das Dornicht und das damit bestanden gewesene Feld. So erklären sich das Dore̥ṇgăden, 39 das «Dorni» bei Brienz, der «Acker im Dürnlein» (1335), 40 Dornach (dorn-ahi), «Dorfschwummen» zu Hasli bei Burgdorf (1361 «Dorns-wummen», d. i. Dornwiese). Ähnlich ist vielleicht auch, «im Spi̦i̦s» aus spinētum (Dornicht) zu deuten. Heggidoren ist der Weißdorn ( Crataegus oxycanthus); Schleejja (Schlehe) heißt der Schwarzdorn ( Prunus spinosa), dessen Früchte, die Schneefrụụmmi, 41 sich mittelst Veredlung zu Ende Mai erfolgreich durch Zwetschgen ersetzen lassen. 42 An die halbedlen Früchte, die Chriehen, 171 der Prunus graeca erinnert die Kriegsmattalp an der Jungfrau. Unter den Käse gelegte Schwarzdornrinde schützt ihn vor Maden und Fäulnis. 43 Der Sauerdorn hinwieder, der Schwĭ̦derdoren oder der Schwĭ̦der, anderwärts die «Äärbse̥le n» geheißen (es ist Berberis vulgaris), liefert das Rächche nzandholz und wird deswegen auch so genannt. Ebenso bezeichnet man die Schwĭ̦derberre̥ni, welche einen äußerst starken Essig liefern, auch als Essigberre̥ni. In den Namen teilen sich aber ebenso die Früchte der beiden Zwergmispeln und der Felsenmispel ( Sorbus Chamaemespilus, Cotoneaster vulgaris, Amelanchier ovalis). Sorbus torminalis dagegen ist die Else oder Eltsche, wonach «Altels» und «Wildelsigen», «Elsenmoos» (Guggisberg), «Elsenholz» und «-hölzli» (Oberfultigen, Brüttelen) benannt sind. 44

Als vergift gelten, obschen sie gutes Kleinviehfutter und Mittel gegen Kolikschmerzen liefern, die Gï̦̆rmschberre̥ni, Ggaaggenberre̥ni, Ggaagge nchirsi. Es sind dies die hübschen roten Früchte des Vogelbeerbaumes oder der Eberesche ( Sorbus aucuparia): des Gï̦̆rmsch. Die Gï̦rmscha gedeihen so hoch wie der Ahorn 45 und bringen noch auf dem Gï̦rmschbị̈el (1887 m), im «Gïrmschli» des Urbachtales, im «Gürmschli» des Kientales ihre Beeren zur Reife. Als äußert anspruchslose Bäumchen zieren und schützen sie doch manche Umgebung dem Wind ausgesetzter Häuser, auch manch sonst ödes Straßenbord. Der Name «Mälpi», welchen sie auch etwa führen, 46 erinnert an Sorbus aria: den Mä̆hlboïm, Mä̆hlbeerboïm, Mä̆hlboozboïm, dessen auf S. 188 einläßlicher gedacht ist. Bis in den Winter hinein hat der Hartriegel ( Ligustrum vulgare) oder die Bei nwịịda, welche ebenfalls als Rächchezandholz dient, die schwarzen Büschel ihrer Tintenberre̥ni hängen.

An diesen Harthölzern wie am Buchsholz, am Bu̦x, der die Bï̦xa jeglicher Art (zumal die Feuerbüchse) liefert, 47 übt sich z. B. die Schnitzlerei in ernstem Kunsthandwerk, indes das weiche Holz des schwarzen (schwarzfrüchtigen) und des rooten Holder bloß noch zu leichtem Knabenspiel dient. Holderbluest und Holderberre̥ni dagegen werden von der Hausmedizin in die bekannten Dienste genommen. In den Dienst der Hotelindustrie könnten einst nach gelungener Veredlung 172 die Hăselnuß treten und damit den Ausfall an Einnahmen decken, welche einst die so zahlreichen Hăsli, Hasle (1358, 1363), Hasele, Hasile, Hasela, Haslach 48 durch fuderweise Ausfuhr von Bulverrueten zu Schießpulver gewährten.

Wie wimmelt es auch noch heute von Namen, welche auf die einst so zahlreichen Weidengebüsche hindeuten! Die Wịịda, das Wịịdli ist noch jetzt auf feuchten Flächen gern gesehen. Hier bildet sie ein ganzes Buschwerk, dort ein stattliches Bäumchen. Oder ein Wịde nstock umrankt malerisch ein Ofenhäuschen, eine Scheune nahe der Wohnung; eine schöne Safranweide schmückt seit langem 49 das Pfarrhaus. Dem hübschen Aussehen steht der Nutzen nicht nach. Im Kamin hängen an Weidenruten Rauchfleischstücke an es anders (eins am andern); gleed (häufig nacheinander) brụụchd mu̦ es Wịịdli fïr flụgs eppḁs z’binden, namentlich Besen; heißen doch die Weidenruten meist kurzweg Bäsenbender. Auch die aus Haseln und Weiden selbstgefertigten Körbe und Handhu̦ttle̥ni («Steinkrätten») brụụchd mu̦ gẹng d’s hindrista (auch das hinterste, letzte, also alle). Ebensogut weiß man in Grindelwald die Festigung des Erdreichs und der Uferbauten durch die so widerstandsfähige Rute zu würdigen. Unverwüstlich frisch gedeihen denn auch selbst auf ungünstigstem Boden eine große Anzahl ihrer Arten, wie z. B. das Chatze nschwänzli: die stumpfblättrige Weide ( Salix retusa). Kein Wunder denn, daß so zahlreiche und weittragende Namen sich sowohl an die deutsche «Weide» wie an die lateinische « salix» (Salle) knüpfen. An das Örtchen bi’m Wịdigăden 50 reihen sich uns das «Widi» am Brienzersee und der einstige Marktort «Wyden» bei Därligen. 51 Ausgemünzt und abgeprägt haben sich « salix» in den zwei «Saali» Lützelflühs und dem «Saalibüel» zu Brienz, « salicētum» und « salicēta», « saucia» und « sauciacum» in «Seuzach», «Seuzi», in Sausmatten, -boden, -berg, -alp, -bach, 52 in Undersaus, in «Saas». 53

Auf Grindelwaldner Boden liegen die Sulz oder der Ort u̦f der Sulz, 54 1776: «auf der obren Sulz»; under der Sulz 55 oder (1756) «auf der undern Sulz». 56 Hier hausten 1275 Uol. uf der Sulza, wie Petrus und Johannes unter der Sulza als Leibeigene. 57 Hinter Scheidegg breitet sich, auch die Sulzweid, im Bachläger gibt es eine Strecke u̦f Sulzibïelen, und in der Faulhornkette soll nach alter Tradition 58 das Sulzhŏren einen ständigen See tragen. An der Grimsel liegt 173 die Älpersulz, und auch das Flachland trägt die Orte «ze Sultz», 59 «Rheinsultz» (Rheinfelden), 60 «Buttensultz» (1307 und 1317 für Buttishotz). 61 Neben dem Geschlecht der Sauser kommt früh das Dienstmannengeschlecht der Sulzer vor: Rüdger der Sulzer (1310, 1320), 62 Chuonrat und Uolrich die Sultzern (1361, 1380). 63 Leichte Lautvarianten 64 bieten die Namen der Alp Suls (1345), 65 des «Sulssee» unterhalb Mürren, des Sụụsler: eines Rains in der Wärgistalschwendi.

Die «Schwändi» führt uns auf ein weiteres, in unserem Sprachbuch allerdings kaum leise anzutippendes Thema: den Unterschied zwischen einstiger natürlicher und jetziger künstlicher Waldgrenze. 66

In einer Epoche gleichmäßigerer Wärmeverteilung, wo die Alpenburg erst aufgebaut wurde, siedelten sich in Südostasien 67 Pflanzen an, die wir für das eigenste Eigentum der Alpen zu halten gewohnt sind: das Edelwịịß; das Rhodo-dendron als wirklicher «Rosen»baum 68 — unser Bärgroosen; der Săffe̥re̥t (Safran, Crocus sativus) als Bruder unseres Frühlingssafrans ( Crocus vernus): des Huetreiffli. So auch sind der wild Brụụch oder die Erika ( S. 169) und der Bärgtistel (Alpenmannstreu, Eryngium alpinum) Grüße aus der immergrünen Mittelmeerzone. 69 Dagegen kamen viel später, in einer Zwischenzeit zweier Vergletscherungen, Edli, 70 Hăsli, Buehi, Ahorna und die verschiedenen Tanni mitsamt der guten Hälfte der heutigen Alpenpflanzen aus dem hohen Norden in unsere ihm so nahe verwandte Apenwelt. 71 Umgekehrt wanderten Alpenpflanzen nordwärts und erzeugten in der Tiefe der Steppenländer die «gemischte Heideflora», welche sich teils durch frühe Prachtblüte, teils durch langdauernde Blattgebilde charakterisiert: die Anemonen; das Stei nchrụụd oder Steinbrächche̥rli der vielen Arten Saxifraga; das Schaf-, Chïeh-, Waldbrendli ( Nigritella angustifolia); der Tḁbáckbluemmen oder die Arnika; der breit oder gälw und der spitz oder root E nziaan und besonders die Berre̥ni: die Beerensträucher.

Der volle Sechstel 72 nun der schweizerischen Pflanzenwelt, welcher die heutige Baumgrenze überstiegen hat 73 und z. B. in dem farbenprächtigen Gletscherhahnenfuß sonst ganz verödete Strecken am Schwarzhŏren 174 weißrot geschmückt, ja bis ans Finsteraarhorn empordringt, läßt schon für sich vermuten, es seien auch die Holzgewächse weit über ihre jetzige Grenze hinaufgegangen. Die Vermutung wird bestätigt durch aalt Stëck, welche sich noch unterhalb des Bachsees vorfinden; durch Lärchenstämme am Fuß von Viescherhorn und Zäsenberg; 74 durch Lärchen, Fichten und Arven im geschiebebedeckten Aarboden; 75 durch Rottannenstöcke auf dem Brienzer Rothorn. 76 Noch in relativ junger Zeit wurde das Chĕgelwäldli ( S. 157) durch den untern Gletscher verschüttet, und zu Mannsgedenken war die Bohne̥rra im Mittelläger Bußalp ein — allerding nur lichter — Wald. Auch der Bohne̥rre̥ nwald am Eiger ist bloß noch ein Rest seines einst hochgepriesenen Bestandes. Was hier Lawinen, Steinschläge, Erdrutsche, Wildbäche, Gletscherschübe Föhnstürme, 77 elektrische Ausgleichungen, 78 sowie Schnee- und Eisdruck bewirken, vollendet der Bŏhrer oder Bŏhrchä̆fer — nicht sowohl in seinen natürlichen Arten des Borkenkäfers, welcher erst als Nachfolger anderer Schädiger auftritt, als vielmehr im zweibeinigen Bohrchä̆fer aus der Gattung Homo sapiens. 79 Dieser läßt, die guten Rechte 80 des armen Mannes und des Wittfrouwe̥lli weit überschreitend, die liederlich gehüteten Geiß den jungen Aufwuchs arg schädigen, 81 gestattet verderblichen Großviehtritt, schädigendes strewwinen, ehedem sogar Waldbrände für Dungasche. 82 Zudem setzte der doch so unrentable Hochofenbetrieb auf Eisen und Blei 83 dem Waldstand fürchterlich zu: dás ist u̦f Ịịse n g’lï̦ffen! Dás hed vi̦i̦l g’u̦u̦n! Eigentlich ohne Schädigung nutzt bloß die Schattenseite Grindelwalds ihren Waldbestand, weil derselbe hier größer ist als überall in der Umgegend (vgl. S. 158). Sonst drücken die allerdings hübschen Schar- und Schweiffelheeg 84 und der Bedarf der offenen Fị̈ị̈rgrueben die obere Waldgrenze hinunter 85 und führen schließlich die Alp der Verwilderung entgegen. 86

In verzeihlicher Weise dagegen wurde die untere Waldgrenze durch Rodung emporgetrieben, bis (1786) verheerende Mißbräuche diese Grenze unter obrigkeitlichen Schutz stellten. Diese Rodung gehörte zuerst zur Römerzeit, dann in den Perioden der Merowinger und Karolinger, besonders aber im ganzen dreizehnten Jahrhundert zur systematischen Kolonisationstätigkeit der Grundherren und Regierungen. Der darauf 175 eingetretene Holzmangel rief gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts in Grindelwald wie anderwärts der modernen Forstwirtschaft. 87

Solche Holzhacke̥ti (Waldschläge, Rodungen) sind auch durch grindelwaldnische Eigennamen dokumentiert. Wie die Namen «Schwyz» und «Schweiz», 88 wozu noch der Adelbodner Ort im «Schwyz» sich stellt, gehören alle die Grindelwaldner-Orte Schwand und Schwendi zu «schwinden». Denn die Wurzel swi hat sich sowohl zu nordischem swîdha wie zu grindelwaldnischem schwịịnnen und schriftdeutschem swin-tan, schwinden ausgestaltet. Bernisches «schwänten» 89 nun ist so viel wie schwinden machen, und der Schwand bedeutet den Kahlschlag, das blu̦tt hauen eines Waldstücks. Ein Heim im Schwand 90 gibt es hinter Itramen, und «an Gundenswanden» (1356), «Gündliswant» (1368) ist das heutige Gündlischwand. Die jetzige Grindler-Vorsaß im Schwantwald war einst ein durch Rodung der Landwirtschaft erschlossenes großes Heimwesen (s. «Alpläger»), und zur nämlichen Bergschaft gehörten die Güter «im geswantem Bodme». 91 Hinter Bußalp liegt das Sch wandimahd; Schwande nmatt ist ein steiniges Bergtälchen, das Gschwante nmahd eine Flur an der Haslerseite. Das Örtchen bi’r Schwẹndi 92 am Schrïndbach und nahe dem Schwendibach 93 erscheint bereits 1345. («Das madd in dür Swendi.») 94 Schwendibïel ist der alte Name des neuen Gasthauses im Lauchbühl. 95 Hinter Wärgistal liegen mehrere Schwẹnde̥lli, Schwendi und Schwand, nahe dabei Brand und Schlatt. Das vorhin angeführte swîdha bedeutet speziell «brennen», und daran erinnern alle die Örtlichkeiten u̦f dem Brand. 96 («Chuonradus in dem Brande», Leibeigener 1275). 97 Der Brand mit dem Brandwald und das Brẹndli sind Stellen heutiger Gasthäuser («Wetterhorn» und «Blümlisalp»). Zwischen Grund und Alpiglen liegt die Brandegg. Auf das «Schlagen» des Holzes (die slâchte) deuten jener Schlatt hinter Wärgistal, das «Schlatti» zu Brienz usw., auf «schneiden» i. S. v. «aushauen» 98 (mit der Vergangenheitsform sneid, sneit) die Vorsaß Schneid am Männlichen. Was dabei (wie in Itramen) zum Einfaulen oder aber zum 176 spätern Ausgraben — stocken — im Boden zurückbleibt, bildet das Stockicht oder (in älterer Sprache) das Stocki 99 am Stockibach, die Stockeren usw. Heute heißt eine kahl geschlagene Waldfläche: i’n Stëcken.

1

UGwGl. 9.

2

Unsere Aufzählung kann Schüler anregen, interessante Waldnamen ihrer Umgebung zu sammeln und (wie hier absichtlich

nicht geschehen) nach Benennungsmotiven zu ordnen.

3

Landolt 46.

4

Kasth. 1, 70.

5

Kreisförster Marti im

GlM. 121.

6

Wyß 660.

7

AR. 1811, 119;

Wyß 572;

GlM. 110;

BOB. 105.

8

D 2.

9

Kasth. Hf. 9.

10

1, 74.

11

AM.

12

Christ; vgl.

Tshudi 228; Marti im

GlM. 111.

13

Vgl.

Berdr. 5, 107 f.; 2, 207 f.; 1, 175 f.

14

Sterchi N. 92.

15

Berd. 4, 190.

16

Gremli 84.

17

Lebhaft geschildert:

Berlepsch 80 f.

18

Man denke nur an die Waldpartien zwischen Zweilütschinen und Lauterbrunnen.

19

Leider durch die Bergstöcke einer gewissen Sorte von Touristen bis zur Unkenntlichkeit zerstochert.

20

Marti im

GlM. 121.

21

Landolt 186. 188 f.;

Kasth. 2, 79 f.

22

Berlepsch 90.

23

Außerordentlich schön:

Berlepsch 87-94;

Tschudi 224; Vogel von Glarus:

Sänger 169.

24

Ahd.

linboum oder

lînboum (

Graff 2, 218;

Kluge 231).

25

F 4.

26

E 4.

27

Vgl.

Hoops s/v.

28

Tschudi 231.

29

Kasth. A. 159.

30

Brandst. 19.

31

Cool. JS. 290.

32

AR. 1811, VIII (der ältere Wyß);

Tschudi 234-6; Fremdenblatt 1904, 188; Emmentalerblatt 1907, 57.

33

Lf. 91.

34

Vgl.

Lf. 461 f.

35

Dokumentiert als höchste und beste Lauterbrunnenalp seit 1244:

Font. 2, 251 f.; 7, 100;

Reg. 47. 48. 55.

36

Entsprechend der Akzentuierung

Sabina hört man da und dort «Sefinental» usw. sprechen, etwa so, wie der «Saxetbach» der echten Mundart zum «Saxétenbach» (gemäß lat.

saxétum) wird.

37

Cool. JS. 290.

38

Es wird Geschlechtsanlehnung an «der Blumen» anzunehmen sein.

38a

Rebm. 248.

39

H 2.

40

Reg. 66.

41

Auch der Seeländer nennt sie bald Schlehbeeri», bald (volksetymologtsch umgedeutet) «Schneebeeri.

42

Schwz.-Bauer 1906, 17.

43

Kasth. 1, 139.

44

Brandst. 72.

45

Kasth. 1, 49.

46

Cool. JS. 296.

47

Vgl. die Parallele zwischen

buscus oder

buscum, bosco, bois,

Busch, Gebüsch, Büschel — und

bucsus, buxus, bosso, buis,

Buchs und (die daraus gefertigte)

Büchse. Auf

buxium, Buxie, Buxe oder

Buchsa gehen zurück die beiden

Buchsi («Buchsee»): «

Buchse ducis» (

Font. 3, 428) oder «

Hertzogenbuchsi» (1378; vgl.

Gatschet 285), wo die Zähringerherzoge eine Benediktinerprobstei unterhielten, und das «Münchenbuchsee» der Johanniter. Vgl. auch den «Buchsgau».

48

Font. 2, Register; 8, 234. 271. 520.

49

Wyß 602.

50

A 1.

51

Wyß 313.

52

Der «saust» allerdings (z. B. am Isenfluhsträßchen) in bemerkenswerter Stärke, kann aber gleichwohl mit mitteldeutschem «sausen» nichts zu tun haben.

53

Vallis Solxa oder

Solze (1256),

Sausa (1297),

Sass (1544). Vgl.

Saas 80.

54

G 3.

55

H 1.

56

Ger. Gw.

57

Font. 8, 145 f.

58

Reise 2, 28.

59

Habsb. 1, 222. 311; 2

a, 493.

60

Rebm. 435; hier ist nun wohl eher an «Sulze» (

Kluge 370) zu denken.

61

Habsb. 1, 195;

Gfd. 19, 284.

62

Habsb. 1, 336; 2

a, 383.

63

Ebd. 2

a 493, 705.

64

Vgl. «Spieß» und «Spiez».

65

Font. 7, 159.

66

Vgl. die Veranschaulichungstafeln im

AM.

67

Jerosch 2. 12. 64 ff.

68

Unter den 64 Arten am Himalaya und den 56 Arten in China wird

Rh. Campbelliae 16 m hoch und bietet also einen ähnlich imposanten Anblick, wie bei uns im Frühling der Riesenstrauß eines voll erblühten Obstbaums.

69

B-Heim 1905, 222;

Pflzlb. 244.

70

Vgl. H. S. 168.

71

Hoops;

Jerosch 45;

Grube 39.

72

Genau: 354/1951.

73

Pflzlb. 2.

74

Grun. 1, 83.

75

Tschudi 222.

76

Pflzlb. 35.

77

Veranschaulicht im

AM.

78

NW. 1905, 28.

79

Vgl. «das Winterleid des Waldes» von

R. Francé im Sonnt.-Bl. des Schw.-B. 1907, 4-7.

80

Kasth. 2, 100 f.

81

Fankh. 61-78; Marti im

GlM. 111. 121;

Wyß 834;

AM.; vgl. unser Ziegenkapitel.

82

Kasth. 22, 62.

83

Grun. 1, 102.

84

S. «Umfriedung».

85

GlM. 111.

86

Pflzlb. 36.

87

Vgl.

Brückn. L. 24;

Hoops 100, 135 f. nach Schwappach und Gradmann;

Stat. 05, 2, 105.

88

Triftig erörtert Johannes Meyer (Gesch. d. schwz. Bundesrechts) den im alten Zürichkrieg zu «Schweiz» (mit Geschlechtsanlehnung an «die Eidgenossenschaft») verallgemeinerten Namen «Schwyz» in österreichischer Aussprache. Sowohl «Schwyz» (970 und 1040 «

Swites») aus

Swito mit lokalem Genitiv (

Brandst.

Gfd. 26, 319) als z. B. «dz Volkreich Schweitz» (

Rebm. 421, 444) bedeuteten erst nur den Kanton, dann auch das Land. Erst mit Johannes von Müller kam die heutige reinliche Scheidung.

89

Lf. 92.

90

D 4.

91

Font. 5, 723.

92

D 2.

93

D 2.

94

Font. 7, 137.

95

J 1.

96

H 2; J 2.

97

Font. 3, 145.

98

Graff 6, 840.

99

D 1.

Die Waldungen Grindelwalds sind größtenteils Eigentum der Bergschaften (Alpgemeinden) und gehören nur zum kleinsten Teil Privaten. Staatswälder sind keine da. Das bedingt eine sehr große Ungleichheit an Waldbesitz. Grindel ist hieran so arm, daß ihm Scheidegg sogar für den Alpbedarf mit Holz aushelfen muß, und zwar auf Grund obrigkeitlicher Spruchbriefe. Bueßalp vermag gerade seinen Alpbedarf zu decken. Scheideggs ausgedehnte Waldungen nördlich des Grats gestatten dagegen, trotz den Ansprüchen der großen Grindelalp, den Bärgteillen (Alpgenossen) noch etwas «Bau- und Reparationsholz» für Verwendung im Tal zu verabfolgen. Diese Anteilhaber lassen ihren Bedarf ịị nrŏdlen und bekommen ihn dann von den Ba nnwarten angewiesen. Baach und Holzmatten verabfolgen kein Reparationsholz, dagegen jährlich jedem Hausbesitzer innerhalb der Bergschaft, sofern er auch Bärgteil ist, ein Holzloos. Itramen und Wärgistal, die beiden waldreichsten Bergschaften, können den Bärgteillen außer Bau- und Reparationsholz noch alljährlich ein Loos verabfolgen, welches eine Familie das ganze Jahr durch hinreichend mit Brennholz versieht. D’s Loosholz wird stäänds von der Holzkomission und den Ba nnwarten, wa de n Wald i’ n Fingren hein, a n’zeichned, dann g’grächched (gerüstet) und unter die Berechtigten verlooßed. Diese Loospraxis ist da wä̆ge’m vérte̥llen (begegnet Übervorteilungen). Die Anzeichnung des zu fällenden Holzes geschieht mittelst des Ba nnwartenhammers. Wird das Holz nicht rechtzeitig in Arbeit genommen, so wird abg’schnätzed: die Bannwarte schnitzen die Anweisungsnummer weg, und das Holz fällt bis zu neuer Verteilung an die Bergschaft zurück.

Nutzungsrechte auf Holz, Weide, Streue seitens dritter Personen oder zugunsten anderer Grundstücke, aber auch direktes Waldeigentum heißt «Waldansprache»: e̥n Aa nspraach oder, im Hinblick auf die gewöhnliche Kleinheit: e̥s Aa nspraachli. Vor dem neuen Forstgesetz wurden im Oberland auch «Streueren» zum Waldrecht gezählt. Zum landwirtschaftlichen Betrieb gehörend, finden sich solche Strewwe̥rri 177 auch heute auf privaten Strauchbezirken: G’stị̈ị̈d, G’strï̦pp. Da und dort finden sich derlei Nutzungsrechte auf Strewwi (gefallenes Laub) auf Drittmannsboden. Insbesondere wurden ehedem bei Erbteilungen Ahorne als Streuebäume zu einem andern Grundstück verschrieben als dem, worauf sie standen, um jenem ebenfalls Streue zuzuwenden. Lautete dann die Verschreibung nicht präzis genug, so konnte der Bodeneigentümer den Baum fällen und darauf den Streuberechtigten höhnen: Ja, da chajst du strewwinen, so lang du willt; nu̦mmḁ n d’s Holz, das ist mịịs!

Während die Entwendung stehenden Holzes im Wert von über dreißig Franken vor dem Gesetz als Diebstahl gilt, unterscheidet das Volksgewissen 1 viel laxer zwischen (streng verpönter) Schädigung privaten und (nachlässiger beurteilter) Schädigung kollektiven und öffentlichen Waldguts. Drum heißt es auch sarkastisch: e̥s hed in andrer Lị̈ị̈ten Holz gschlăgen (nämlich als Blitzschlag), wo es etwa von unehelichen Kindern zu reden gibt. Wer demnach in Privatwald ein dürres Stämmchen entwendet, stĭ̦hld; wer in öffentlicher Waldung dem Bannwart oder der Holzkommission ein Schnippchen schlägt, frä̆vled eppa es Rĭ̦ge̥lli ( S. 186). Nach besserem Grundsatz hat vor dem Richter g’frä̆vled, wer stä̆hnd’s Holz stiehlt, g’stŏhlen dagegen, wer grä̆chcheds (gerüstetes) Holz mitlaufen läßt. Als Eigentumsgrenze diente im Wald sonst der Marchboïm oder, falls dieser gefällt werden mußte, ein ihm entnommener Ast, der als Marchschwĭ̦ren in den Strunk ịị ng’schlăge n wurde. Eine besondere Art der Grenzbezeichnung: durch Marchsteina mit Zị̈ị̈gen stammt aus der Zeit, als noch unbehauene — aṇg’färtig — Steine zu Marchzeichen genommen wurden. Die Zeugen bestanden in der Regel aus drei Stücken Ziegelstein oder Kachelgeschirr mit gut erkennbarem Bruch, welche unter den Marchstein gelegt wurden, um mit ihrer Existenz zu beweisen, daß Menschenhand absichtlich zur Legitimation des darauf stehenden Steines das künstliche, unverwesliche Material darunter gelegt habe. Wenn im Gebirge Felsbänder oder größere Felsblöcke sich darboten, so benutzte man sie gerne, um mittelst eingehauener Fluehchrï̦̆ï̦̆zen einen Grenzpunkt sehr dauerhaft zu bezeichnen.

Sehen wir nun zu, wie das Holzrecht im Gebirgswald ausgeübt wird. Wie beschwerlich und gefährlich ist das Tagwerk des Holzers, 2 der zum Holzen, zum Holz g’rächchen, um eppḁs Holzes gă n z’hauen an den wilden Felsen, an den steilen und oft genug mit trügerischem Glatteis bedeckten Hang ausgezogen ist! Auch der Grindelwaldner 178 Holzrüster geht, wie der an der Lenk, «in den Krieg»; und wir rechten nicht mit ihm um das Gläschen des mit süßen Essenzen verdünnten «Geistigen», das auch der Solide z’erstist aa nfḁn nimmd, daß’s n en minder grụụsi. Denn ohne Säumen wird nun der zu fällende Baum in Angriff genommen. Mu̦ machd a nfḁ n Stand, das s mu̦ cha nn zuehi choon. Wo irgend möglich, wird der Hŏri ( S. 85) dicht an den Stamm herangefahren, um auf demselben das auf der abheltigen Seite unentbehrliche G’grï̦st aufzuschlagen. Jetzt wird am Fuß des Stammes auf der beabsichtigten Fallseite e n Chlăffa ghi̦wwen: mid dem Biel inhi ’pi̦ckd. An sehr dicken Stämmen wird auch auf beiden Seiten inhi g’chlăffed, um d’Saaga chë̆nne n z’ziehn. Diese Waldsäge setzt nun gegenüber der ersten «Klaffe» und es Aa nwäärd (um ein weniges) über ihr ein. Der Sägeschnitt wird verkeilt, damit nicht der Baum nach unrichtiger Seite haaldi und den Holzer uberg’walti. Denn der simmentalische «Höllenzwang» (Apparat aus Ketten und Seilen, mit Einhängehaken und einem Hebel mit starker Übersetzung) zum Umreißen der Bäume läßt sich auf Grindelwalds Gebirgen nicht anwenden. Ein scharfes Augenmerk ist darauf zu richten, daß der fallende Baum nicht reiße und damit neben dem unvermeidlichen Strääl (Bruchstelle zwischen Sägeschnitt und Beilanhieb) auch noch ein häßliches Splitterwerk: eine Schi̦fe̥rra zurücklasse. Das würde den Stamm stark e ntwäärden (entwerten). Der Sägeschnitt: der Saagmeis, Meis (zu altdeutschen meißen: hauen, schneiden, vgl. Meißel) wird deßhalb so weit als nur möglich geführt. Er gestattet damit auch um so zutreffendere vorläufige Augenmaßschätzungen, die auf die Größe des Stammes schließen lassen: der Meis machd so und so viel cm². Ist hier ausschließlich an den Sägeschnitt über dem Strunk gedacht, so unterscheidet man aber auch an jedem Sägestück ausdrücklich den obren und den undren Meis. Der erstere ist gemeint, wenn man von einem kopfüber gefallenen Menschen sagt, er sei Totz uber Meis gepurzelt. 3

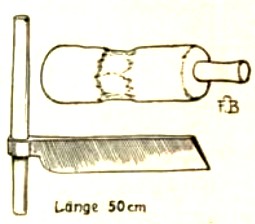

Die gebräuchlichsten

Waldsaagi sind nunmehr

amerikanischu̦. Man schätzt jedoch immer noch unter den alteinheimischen so gut wie unter jenen: die

Wolfzandsaagaa mit der Krönung

![]() , die Säge mit Dreieckszähnen mit der Krönung

, die Säge mit Dreieckszähnen mit der Krönung

![]() , und die

Stockzandsaaga mit der Krönung

, und die

Stockzandsaaga mit der Krönung

![]() . Beim

fielen (feilen) wird dort Zahn um Zahn, hier Paar um Paar abwechselnd

linggs u

nd rächts g’chrëënd; ausgestanzte

Lĭ̦chcher im Sägeblatt

179 erleichtern das Nachverlängern der Zähne: das

nahibrächchen oder

ụụsbrächchen der Säge. Drei bis vier

Schŏrzẹnd schaffen mit jedem Zug das

Sagmähl heraus, und ein Stück

Späckhụụt (Schwarte) erleichtert den Gang der Säge.

. Beim

fielen (feilen) wird dort Zahn um Zahn, hier Paar um Paar abwechselnd

linggs u

nd rächts g’chrëënd; ausgestanzte

Lĭ̦chcher im Sägeblatt

179 erleichtern das Nachverlängern der Zähne: das

nahibrächchen oder

ụụsbrächchen der Säge. Drei bis vier

Schŏrzẹnd schaffen mit jedem Zug das

Sagmähl heraus, und ein Stück

Späckhụụt (Schwarte) erleichtert den Gang der Säge.

Krachend und dröhnend ist der Riese gefallen. Zur Leiche machte ihn die Saaga, die Anatomie besorgt wieder die Saaga: jetzt als Sägemühle, welche wie im Unterland auch die Saagi heißt. Solcher Saaginen, manchmal an irgend einem Saagistu̦tz 4 oder Saagistu̦tzli 5 in tunlichster Nähe des Hochwaldes gelegen, da und dort gleichzeitig zu Heimwesen erweitert und modern ausgerüstet, zählt Grindelwald nicht wenige. Den Wirbelsaagen, die in der Regel mit Zirkel- oder Zirkelaarsaagen (Fräsen) bereichert sind, stand bis vor kurzem noch eine Schlĕgelsaagi mid nu̦mmḁn zwee n Lü̦̆ftren gegenüber. Dieses also mit alter Gemächlichkeit arbeitende Werk bildet Grindelwalds Grenze gegen Hasli. Das gab einem jungen Witzbold Anlaß, nach einigem Aufenthalt in der welschen Schweiz heim zu schreiben, är chënn jetz aa nfḁ n franzë̆sisch wie d’Schlĕgelsaagi ändert Scheitegg. — Besonders starke Baumstämme, die sich natürlich gleich gut als Lădholz — zum saagen von Lăden, d. i. Brettern — eignen würden, weil sie nicht zu viel Abrendliga (Rand- oder Endstücke als Abfälle) ergeben, werden bei Bedarf zu Brunnentrögen ụụsg’hŏl’d (ausgemeißelt). Sie halten als solche begreiflich viel länger vor als die aus Brettern gefügten Muelti (Mulden).

Die Holzfällung wird, wo irgend möglich, auf den Winter verspart. Nur wo allzu hoher Schnee die Arbeit im Sommer gebietet, fĕhrd mu̦ z’ääbe̥rrem Schleif 6 oder z’ääbe̥rrem mit den durch su̦mmerauen (Entrinden) zur Saftzeit transportabler gemachten Stücken. Jedenfalls dürfen die Stämme nicht allzulang unentrindet im schattigen Walde liegen bleiben; sie würden wegen Luftmangels ermooggen (ersticken) und den Borkenkäfern zur willkommenen Brutstätte dienen.

Ein interessanter Zug nun aber, der da während des schönen winterlichen Schlittweges einen Stamm uf d’Saaga oder uf d’Saagi fergged! Solch eine Holzzĭ̦gi, solch ein Holz ziehn konnte leider nicht photographisch verewigt werden. Die jeweils zu den Holzzị̆ginen angestellten fünfzig bis hundert Mann ziehn, gaaṇ ga n ziehn jeweils einige Abendstunden; oder sie gaaṇ ga n froonen, leisten eine Froone̥ta während eines halben oder ganzen Tages. Sie tun es unentgeltlich, auf Gegenseitigkeit hin, die man etwa mit den Abschiedsworten in Aussicht stellt: Schëënna Dank! Jetz machid, das s e̥ wch e̥s anders Mal 180 ó ch g’holffe n wird! Die Manna lassen sich dazu auch ganz gerne aufbieten, oder, wie man etwa spaßweise sagt, sie laa n si ch b’strịịhen. Ja, wer beim Aufgebot sich übergangen sähe, würde es unter Umständen zürnen. Mu̦ meinti, mu̦ wä r ’nen ni̦d gued g’sịịn. Die Holzzĭ̦gi ist also ein männliches Gegenstück zur «Brächchete» des Unterlandes 7 und wird, wie diese, unterbrochen und abgeschlossen durch Erfrischungen. Den Abschluß bildete früher e n währschafti warmi Milchbrochcha, welche nachmals der Kaffee mit Käse und Brot ersetzte. Doch ist zu allen Zeiten zwischen hinein der Herr Schnapps ó ch dḁrbie̥ gsịịn; nur ist es auch hier der mit Zucker, Zimmet und andern Ingredienzien versetzte scharpf sị̈eß (d. i. ausgiebig versüßte) Schnaps, welchen nebst Brot und Käse en Bueb in’em Hu̦ttli gẹng u̦f der Fï̆ehri heed. Da wird also der Tăglohn im Bụụch hei m’tragen; doch sind Kopf und Kehle auch dabei. Hoiren (Jauchzen) ist die anständigere Begleitung des so anspruchlosen Schlußgelages und bleibt neben harmlosem floisnen (spassen) die einzige, bis etwa eine übel genommene Anzüglichkeit das Kleinhirn in Miterregung setzt. Jetzt wein die Starhe n probierre n, wie starch daß s’sịịgen, und mu̦ nimmd enandren e n chlịịn bi’m Chăbe̥s. Doch von eigentlichen Schlägereien hat man längst nicht mehr gehört. Wie war das früher anders, wa mu̦ mid Sparrnen und Ggi̦ntlen drị n gschlăgen heed!

Die sind ja auch zu einem ganz andern Dienste da. Der Ggu̦ntel, nach dessen ungefährer Ähnlichkeit in örtlicher Deutung ein Itramer-Waldstück benannt ist und das seinerseits wieder den Ggu̦ntelgrăben benennt, ist ein etwa 2 dm langer Eisenkeil. 8 Derselbe wird, we nn mu̦ d’s Holz aa nggï̦nte̥llen wil l, in den zu schleppenden Stamm eingeschlagen. Er trägt einen Wällring (drehbaren Eisenring), in welchem das daran befestigte und mit Leder eingefaßte Gguntelseil si ch gẹng chan n umträäjjen u nd nid zerträäjd wird. Dieses Seil schlägt sich der Ziehende über die Achsel. So schleppen mehrere Dutzend eingehakter Ggï̦ntel die Last nach der Sägemühle, oder zum Bauplatz des Aufbietenden. Zu Alpgebäuden aber muß natürlich das meiste Material getragen werden, was ebenfalls unter Aufgebot und Namen der Froone̥ten, des froonen zu geschehen pflegt.

Bequemer gestaltet sich der Transport wenigstens kleinerer Stücke, wenn er sich über steilen Hängen mittelst primitiver Mechanik vollziehen kann. So wird an der Lịịmmerei 9 über der Nellenbalm d’s Holz 181 ahiglịịmmed — mu̦ tued lịịmmen — oder uehi g’wälled. Am einfachsten aber läßt man natürlich die Schwerkraft ohne Zutun walten. Durch Louizï̦ï̦g und andere Einfurchungen mag das Holz hinuntergleiten. Solche «Holzläßen», «Holzleiten», «Rishalden», «Risinen» heißen in Grindelwald Schleiffa; Einzahl: der Schleif, Holzschleif.

Auf allzuschwierigen Höhen aber umging man vor den Zeiten der Holzteurung Mühsal und Gefahr damit, daß mu̦ d’s gä̆bigista hed drŭ̦s g’nu̦u̦n u nd d’Räste n laa n lĭ̦gen. Es gibt aber selbst ganze Baumstämme, mit denen man nicht vom Fleck und nicht zum Zweck gelangt: mu̦ erhăhned draan, 10 oder mu̦ ist draan erhăhned. Ein solches über lange Zeit liegen bleibendes Holzstück heißt der Rŏnen (haslerisch wie altdeutsch 11 «die Rŏne»), und «u̦f enandren umha rŏnen» sagt man von «merzigen» Katzen. Zuweilen aber führt gerade solches Liegenbleiben zu einem erwünschten Ziel. An Aarve nrŏnen nämlich erfụụled der Späck (Splint), 12 während der Chitt (das Kernholz) 13 namentlich im Wasser sich gesund erhält und die denkbar besten Holzgeschirre liefert. Denn solches Holz verändert sein Volumen nicht mehr: ä̆s schaffed ni̦i̦d, e̥s ziehd’s nịịd. Auch aarve̥lled es nicht (riecht nicht mehr nach der Arve) und erteilt der noch so lang in Arvengefässen aufbewahrten Milch nicht mehr den Bi̦tz oder die Chu̦st (üblen Beigeschmack), der aus frischem Zirbelholz so schwer zu entfernen ist. (Man läßt in solchem eine Masse Milch intensiv ersụụren und spült und brüht es wiederholt aus.) Minder geschätztes Windfallholz aber überließ man in alter Zeit sorglos seinem Schicksal; und so gab und gibt es noch «manchen Rein (Rain) voll stein, velsen, stauden und ronen» 14 wie das Rŏne nfäld unterhalb der Winteregg, die «Ruhngüter» zu Brienz, das «Romoos» (Ronmoos) 15 im Entlibuch. Naturgemäß ist der Rŏnen zumeist ein klotziger und überhaupt unschöner Stamm, so daß daraus der «Röni» 16 als roher, ungeschliffener Bursche sich leicht erklärt.

Um so sorgfältiger wird das so mühselig an seinen Platz geschaffte Bau- und Brennholz verarbeitet und verwertet. 17 Letzteres wird e̥ ntwä̆rist (quer) 18 und der Lẹngi naa ch zerkleinert: g’saaged und 182 g’spalten. 19 Für jenes leisten Waldsaaga, Spă nnsaaga und Fuxschwanz ihre Dienste; für dieses geht man, wo die Ax der Nachhülfe bedarf, mid Schlĕgel u nd Weggen ú̦f ĭ̦s; «auf es», nämlich das Holz, wie in bildlicher Rede ụ́f ’ne̥n!, nämlich einen bedrohten Menschen. Gilt es aber, einem «mit dem Zaunpfahl zu winken», so wịịchd mu̦ ’mu̦ mid dem Mĕdlig an Itramen, mid dem Zwëlfischlĕgel an Scheidegg. Jener «Medlig» 20 ist eine große Schlägelaxt; dieser «Zwölfeschlägel», der gleichsam nach Maßgabe des längsten Stundenschlags im Glockenturme langsam aber wuchtig drauf los hämmert, bis endlich der ins zähe Holz eindringende Scheidiweggen unter Krachen und Knittern eine Wirkung sehen läßt, dient auch zur Bezeichnung eines grobjänischen, klotzigen Menschen. Leichtere Arbeit hat man mit dem Ịịse nschlĕgel. Das Holz ist in sehr verschiedenen Graden schnätzigs (schneidbar) und spĕligs (spaltbar), wie auch ein Mensch, der sich zu einer Gefälligkeit gern oder aber gar nicht herbeiläßt, spĕliga (im Unterland: «schni̦tzig») oder nid spĕliga ist. Ein lang und schmal ausgespaltenes Stück — e n llẹnga schmăla Bitz — Holz ist ein Spăli. Das Spăli ist aber auch ein ganz schmaler Rest einer Spälte. Späälta hinwieder bedeutet meist e n lẹngi Mï̦sella ( S. 183) und ist ein halbes oder ein Viertel-Spaltstück eines Mĕne̥lli (s. unten). Sie heißt im erstern Fall auch Hälblig oder Hälpel, im letztern auch ein Viertel.

Schauen wir nun dem Zerkleinern eines Baumstammes zunächst im Walde genauer zu. Als Abfaal desselben kommt zunächst der Tolden (Wipfel) in Behandlung. «Tolden» heißt spassig auch der Kopf des Menschen; einem Hochgewachsenen mag mu̦ fast nid ze’m Tolden. Die Tëlden der Fichten lassen sich hie und da etwa zu Rafen, nur ausnahmsweise auch zu Flẹcken verwenden. Die Flecka ist ein Balken, wie solche die Außen- und meist auch Zwischenwände der Holzhäuser abgeben. Ein noch zu Zaunholz taugliches Schịjmĕne̥lli läßt sich in vier Schịjviertla ausspalten. Was ist nun ein Mĕne̥lli? Der Wortbildung gemäß eine kleine Mĕni. Mĕne̥ni aber sind Baumstämme, die der «Holzzï̦gi» ( S. 179) oder überhaupt des Wegschaffens aus dem Walde, also der Fuhr oder «Menne» harren. 21 Eine zersägte 183 Mĕni gibt Mĕne̥lleni: Rundholzstücke von etwa anderthalb Meter Länge. An ihre dicke Gestalt erinnert das Aussehen eines wohlgenährten Kindes, von dem man sagt, es habe Arme und Beine wie Mene̥lle̥ni. Ein noch kürzeres (etwa 7 dm langes) Rundholz ist der Totzen; ist derselbe vierkantig — vierg’schreeta («vierschrötig») — gehauen, so dient er als Tï̦tschi (man sagt das T.) den verschiedensten Zwecken. Ausgespalten aber, ergibt der Totzen die oben erwähnten Mï̦se̥lli, 22 insbesondere die schön spaltbaren Schindelmï̦se̥lli, die man zu gelegener Zeit zu Dachschindeln verarbeitet: schindled.

Diese Eigenschaft erkennt der Waldkundige bereits am stehenden Fichtenstamme. Ein solcher mit stark gewundenem Wuchs ist zu Schindeln nicht tauglich; es gilt von ihm, was von einem querköpfigen Menschen: das ist en U nspĕliga, e n Verträäjta, där tued nid schindlen! (Der liefert nicht Schindeln.) Schön gerade gewachsenes Holz dagegen gewährt der Schindelbŏden. 23

Schindelpluwwel und Schndeliisen.

Wie prüfe ich eine Tanne, ob s’ schindli? Ich schaue zuerst, ob die Risse zwischen den Rindenbätzen dem Tụụmmen (Daumen) oder dem Kleinfinger der mit dem Rücken nach mir schauenden rechten Hand folgen. Der erstere Fall deutet auf Su̦nnigi: die Windungen sind dem «Sonnenlauf» entsprechend gerichtet; ich habe wahrscheinlich su̦nnigs Holz vor mir. Wenn dagegen die Windungen de n Fingren na ch gaan, so habe ich wĭ̦dersu̦nnigs, wĭ̦dersï̦nnigs oder umgedeutet: widersi̦nnigs Holz vor mir. Ich untersuche ferner die Einkerbungen — Ịịnhŏhli — vom Boden auf. Folgen sie dem Daumen, so darf ich abermals auf Schindelholz schließen. Ich hole aber noch einen längst erdorreta Ast vom Baume herunter und forsche nach der Richtung allfälliger Spalten, die ich im Bedarfsfall selber hervorrufe. Endlich schrote ich unten am Stock aus einem Wurzelanlauf ein etwa fußlanges Stück zu ebensolcher Prüfung. Diese ungefähren Bestimmungen, ob das Holz linggs old rächts ziej, genügen dem Alpwirt, für den die Unterhaltung seiner Dächer eine so wichtige Angelegenheit ist. Aber auch sonst haben gerade für ihn — im Unterschied vom Zimmermann 184 des Unterlandes — die beiden Arten von ’trääjtem oder windischem Holz 24 ihre Vor- und Nachteile. D’s sunnig Holz grăded gẹng (seine Windungen werden nach oben schwächer), d’s widersu̦nniga ist wie wịịter uehi wie verträäjter. Dafür bekommt das einmal verarbeitete widersu̦nnig Holz weniger Spält oder Chleck; es blịịbd b’schlosse ns oder b’hääbs; das sụnniga dagegen tued’s ụụ̆f. Auch gilt letzteres, nach der Überzeugung einzelner Grindelwaldner, gleich dem Arvenholz als besonders empfänglich für Blitzschlag: d’s Wätter schießd gäären i n d’s su̦nnig Holz, wịịl das vi̦i̦l meh Magnet heed. 25

Der Erfahrne wird daher zu linksgewundenem Holz für Schindeln nur in der Not greifen und wird an diesen uf ’ner jetwä̆d’re n Sịịte n uber Egg zween Egge n (zwei gegenüberliegende Ecken auf entgegengesetzter Seite) eppḁs b’schnätzen, damit sie weniger verträäjtŭ̦ oder windischŭ̦ (s̆s̆) aussehen.

Übrigens hat der Mensch die Qualität des gefällten Holzes einigermaßen in der Hand durch die Wahl der Schlagzeit. Und was die allgemeine Forstwissenschaft in bezug auf Dauerhaftigkeit zugibt, da dehnen grindelwaldnische Fachmänner sehr entschieden auch auf Feitigkeit, Härte und Tragkraft des Holzes aus. Die chï̦rzista Tăga sịịen der best Zịịmmen: da ist d’s Holz am chlịịnsten und am beste n z’säme nzoge ns. Da ist d’s Saft no ch sụụfer z’ru̦gg. Vom letzten Saftlauf im Oigsten-Nï̦ww an bis in den Dezember hinein ist ja der Stamm immer trockener geworden. Wenn dann der Schlag noch in den abnehmenden Mond verlegt wird — denn es tued d’s Holz ụụf, we nn mu̦’s im ụụfgände n Maan haud — so gewinnt das Material an Gebrauchswert. Im Saft gefälltes Holz dagegen wird g’sprịịdels oder graau g’fläckets. 25a

Auch der Standort übt seinen Einfluß auf die Qualität. Bekannt ist die besondere Güte des «windgenährten» 26 und damit festern, feinern, weißern, elastischern und dichtern — b’schlossneren — Bärgholzes, worauf schon die geschlossenen Jahre̥lli (Jahrringe) deuten. Die Jahre̥lla ist auch der Wachstumsring am Horn und damit ein Symbol des zunehmenden Alters auch beim Menschen. We nn tú den n die Jahre̥lli uf den Hoornen hest, wa i ch, sŭ̦ magst du den n ó’ ch nịị-meh 185 alls zerschrịịßen! Ja die Jahre̥lla erfährt sonst noch allerlei, selbst komische Übertragungen. Ungebundene Strümpfe z. B., die dem Unordentlichen über die Schuhe herunterhängen und im Wechsel naturfarbene und schmutzige Ringe zeigen, oder die besonders unsaubern Ausstülpungen zwischen den Ellbogenfalten eines Werktagsrockes weisen oder heißen ebenfalls Jahre̥lli. G’jahre̥lleds oder g’ri̦ppe̥lleds oder ru̦pps 26a ist das Holz von reiden Ahornen (Ahornen mit quer gestreiftem oder geripptem Kernholz), 26b welches vormals als Schnitzler- und Möbelholz teuer bezahlt wurde. Die einzelnen Streifen heben sich nämlich nach dem Hobeln farbig ab. Sonnig und hoch gewachsenes Tannenholz zeigt, gleich dem Ahorn, bisweilen Spiegel oder Vogeltritta, ist vogeltrittigs Holz oder Agenholz. Nach hier verbreiteter Ansicht lassen sich aus solchem Holz, wenn es astrein ist, besonders gute Gịịgi bauen; es heißt daher auch Tonholz. Treffliches Wagnerholz liefert die Esche ( Fraxinus excelsior): der Eesch, welcher zudem in Eschen 27 (s̆s̆), bi’m Steinëësch, 28 bi’m hohlen Eësch usw. eine Zierde der Landschaft bildet.

Ohne diese paar Streiflichter in die bäuerliche Forstkunde an Hand der Sprache würde der so häufig angeführte Oberländersatz «Jeder sein eigener Handwerker» in der Luft hängen, und die ebenso zierliche wie praktische eigene Anfertigung zumal der Molkereigeräte wäre ohne so genaue Holzkenntnis nicht zu begreifen.

Nicht so sehr bedarf ihrer die Zurüstung und Verwendung des Brennholzes, obschon es für die Talkäserei, für die Destillation u. dgl. durchaus nicht gleichgültig ist, ob man eben jetzt ein Scheit aus Fichten-, Erlen- oder Eschenholz ans Feuer lege. D’s Tanniga sprätzled; d’s Eerliga hinwieder brennt wunderbar ruhig. (Man sagt natürlich auch d’s Eerliga, was etwa zu witzig-anzüglicher Vermengung mit «ehrlich» Veranlassung gibt: är brennd nid ehrligs Holz.) Die Aspa aus den Baumgruppen zu Aspen, 29 im Aspi, in Aspinen, bi’r Aspibrïgg ist gar grị̈ị̈sli ch linds Holz. Und wie n es aspigs Loib zittert vor einer Hausregentin, die als es bëës’s Schịịt, als fịịnes Schịịt bekannt ist und zum Überfluß noch ein Schmeckschịịt (eine überlange Nase) als Charakterzeichen mitführt, wer nicht zeitig für den richtigen Vorrat chlä̆feldï̦rren Brennholzes gesorgt hat. Wohl ihm daher, wenn er in der Abwandlung von schịịden theoretisch und praktisch wohl Bescheid weiß: i ch schịịde n ja! i ch ha n schon gester gschĭ̦tten! und 186 i ch schĭ̦tti moren o ch, wenn... Dann mag sie noch so «zänckisch und Holtzböckisch» 30 sich geberden: er hält selbstbewußt allen Angriffen stand; ja är ist ḁ lso e n rächta Holzstock, das s er nï̦d z’spaalten ist. Ruhig tĭ̦sched (s̆s̆) er den respektablen Haufen Scheiter, der sich um seinen Schịịdstock herum angesammelt, an e n Tĭ̦scha (s̆s̆) oder Tĭ̦sche̥ta (s̆s̆) oder auch nur vorläufig zum Tĭ̦schli (s̆s̆) auf, um dann die Regentin zu überraschen, wie sie eben zum Sondieren en ganzi Tischa Rächchnugi von Halbjahrslieferanten aller Art vor sich hat. Als Niedergelassener hat er selbst in keinem der Reviere, die auf Holzreichtum deuten ( vor dem Holz, 31 1275 « ante silvam» 32 , Underholz, Holzmatten) auch nur «Nothholz» 33 zu beziehen. Allein er weiß Rat. Die Ahorne des gepachteten Erdreichs vertragen das schneiten oder stị̈̆me̥llen ganz wohl. Noch freudiger treiben die an der Wurzel ụụsg’hï̦wnen Edli immer neue Schï̦tzliga, die sich zu Wĕde̥llen (Reiswellen) binden lassen. Im Walde zwar darf er im Läben nie (beileibe nicht) sich an den Chri̦i̦snï̦wwinen (jungen Tannensprossen) vergreifen, muß auch die mittelgroßen Grotzen (Tannen) und die noch jungen Grotzle̥ni, selbst die zwerghaften, buschigen Tschụggergrotzle̥ni und die von Ziegenfraß verchnĭ̦de̥rreten Tschụ̆gge̥rra oder Tschụ̆ggra respektvoll stehen lassen. Keine Gretza (kleinerer Zweig) irgend eines Waldbaumes ist sein. Allein in der Morgenfrühe, wo die holde Gebieterin no ch Grëtzi charred, oder schnarchled, oder rụụßed, oder «Räspe n zieht», oder «Rị̈ebe n chochchet» (letzteres in Basel für schnarchen), geht er mit dem ältesten Jungen gă n sälbdï̦rr Est ahasaagen, gă n g’räspen oder abgefallenes Gräsp ụụflä̆sen. Auch einen da und dort angetroffenen tanniga oder aarviga Rĭ̦gel, wa stähnda sälber erdorred ist, darf er beanspruchen. ( Rĭ̦gel ist auch ein hagerer Mensch.) 34 Ebenso darf der Junge brë̆men: das hier und dort nur hinderlich herausstehende Broom oder Brë̆mli, die lästigen Brë̆mer von Strauchgewächsen in sein Bündelchen sammeln. Hilft dann unser «kleine Mann» einem behäbigen Bauer Tannen fällen, asten (entasten) und sie der anhaftenden Ggrăfflen oder Aststümpfe (auch Zahnstümpfe heißen so) entledigen, mit dem gertelähnlichen Schnu̦tzler oder Abschnu̦tzler die äußersten Zweige abschnu̦tzlen (abhacken) und die groben Gretzi schịịden, so fällt vielleicht ein guter Teil des Brenn- und Streuestoffes auch für ihn ab. Und in Gesellschaft der Bauernbuben darf sein Junger vor dem Examen zum Schmuck des Schulhauses auf der Chrĭ̦segg 187 oder sonstwo mit Gertel oder Chrĭ̦shacker einigen nicht zu empfindlichen Tannen zusetzen und den Mädchen auf Leib und Leben roosnen (Papierrosen anfertigen), chri̦ssen und chranzen helfen. Dieses Chri̦i̦s (Tannennadelwerk) 35 : wie erfrischend chrĭ̦sse̥lled oder walde̥lled das im Frühling im Freien und in der Schulstube!

Rubi Aelli.

Im Vorsommer sodann bieten die hufeisenähnlichen Fruchtansätze der Bergahorne: die Spiegla oder die Schääre̥ni ein artiges Spielzeug; nur der Vater schüttelt den Kopf: we nn’s vi̦i̦l Schääre̥ni gi̦i̦ bd, su̦ gi bd’s wenig Loib. Im Herbst aber gibt’s ernste Kinderarbeit: gă’n tannzäpfnen, ga Tannezäpfen oder Tanzbänzen 36 (Tannäpfel) als Heizmaterial sammeln. Da und dort gewähren vereinzelte Buchen (jedoch keine Eichen) das Achche̥rand 37 — immerhin so ausgiebig, daß der luftige Vorhalt: «nicht wahr, das hättest du gern, darfst es aber nicht heraussagen?» sich in die Redensart kleiden kann: hungrige n Sï̦wwe n troị̈md von Achche̥rand. Mehr interessieren sich Kinder um die Haselnüsse, deren es besonders in knabenreichen und mädchenarmen Jahrgängen viele geben soll, und die sie trefflich unter der grünen Hülle: den Hŏsen oder Bratschlen hervorzuklauben wissen. 188 Nichts jedoch geht über die süßen Nï̦sle̥ni oder Nu̦sse̥ni der Aarvzäpfen oder der Zwi̦rblen, wie man in Umdeutung der «Zirbelnuß» und unter Anwendung auf einen lebhaften, rührigen Menschen auch sagt. Früher waren diese Lieferanten des kanadischen Balsams 38 ein Gegenstand der Ausfuhr; einzig im Jahre 1787 wanderten fünfzig oder sechzig Kilogramm Nüßchen aus Grindelwald nach Bern und Deutschland. 39 Die zweijährige Reifefrist aber, die des Samenkorns harrenden Unbilden, der Vogelfraß und das schonungslose aharị̈ehrren der Zapfen von den Fruchtschoßen bringen mit sich, daß es nur alle vier Jahre eine nennenswerte Ernte gibt. Welch ein Glück daher für die Schülerwelt, daß der Mä̆hlboï̆m bloß uberjahred und sie also jeden zweiten Herbst umhi i n d’Boozen oder i n d’Mä̆hlpịịggra, i n d’Mä̆hlberre̥ni chaan! Sie kümmert sich dann weniger als die Eltern darum, daß, we nn’s vi̦i̦l Mä̆hlboozen gi̦i̦ bd, e̥s wenig Härdepfla gi̦i̦ bd. Sogar die kurzen Schulpausen sind zum mä̆hlbooznen lang genug; ja ein pfiffiges Mädchen frägd eppḁ fï̦r ụsi (um Lizenz für eine Notminute) und ist im Schwi̦ck obna bei solch einem Gabenspender, wenn auch die Frist nicht zu einer Eilfahrt bis gă n Mä̆hlboị̈m 40 langt. Die Plünderung geschieht denn auch so gründlich, daß jeder, welcher mit allen Mitteln etwas zu erlangen sucht, kurzerhand mä̆hlboị̈med. Einen mä̆hlberrinnen heißt: ihn ausbeuten, übervorteilen; und ung’mä̆hlberrine̥ta ist eina darvo n choon, der einer Prügelei entging.

Solche Liebhabereien erklären sich, ähnlich dem Geschmack, welchen Kinder an den Mădepfle n (s. « Bauernbotanik») finden, genugsam durch Grindelwalds Mangel an Obst. Die im Jahre 1888 gezählten 1643 Apfelbäume, 458 Birnbäume, 2593 Kirschbäume, 342 Zwetschgen- und Pflaumenbäume und 303 Nußbäume 41 gewähren geringen Ertrag, weil die in diesen Zahlen inbegriffenen Halbhochstämme, Spalier- und Zwergbäume nicht das verdiente Übergewicht haben. Diese allein ließen sich durch Licht gehaltene Kronen mit wenigen, aber starken Ästen vor dem so gefürchteten Schneedruck und durch individuelle Kultur in des Hauses Nähe vor klimatischen Überraschungen schützen. Die meistenteils traurig verwahrlosten Hochstämme scheinen dennoch in früherer Zeit wenigstens ansehnliche Kirschenernten geliefert zu haben. Die Wiechsla zwar ( Prunus mahaleb), häufiger Aammoltra genannt und einmal (1675) auch als «alpbreinli» 42 verzeichnet, gedeiht bloß da und dort als 189 Spalier. Dagegen verdankt das altberühmte Grindelwaldner Chirswasser und das nicht minder nennenswerte Chirsmues seine Güte der sehr kleinen und erst im September reifenden, aber ungemein geschmackskräftigen unveredelten Süßkirsche ( Prunus cerasus), welche sich als die u nzwịịjet oder wild Chirsa definiert. Auf die Derbheit des Fleisches beziehen sich Redenzarten wie: Mid däm ist nid gued Chirsi z’bịịßen! oder: Där bịịßd da bi mir nịịmmeh Chirsi! (Den dulde ich nicht mehr im Haus und in meiner Nähe.) Oder: Där bịịßd an mir nịịmmeh Chirsi! (Der wagt sich nicht mehr an mich.) Der Ertrag lohnt übrigens sehr oft nicht die Mühe des Einerntens, und Chirsi straapen (plündern) zählt kaum mit als Obstfrevel. Eher noch wird das Chirsharz des alten, apfelbaumartig berindeten Baumes verwendet. — «Der Biren süß Geschlecht» ist bloß etwa in den Sti̦i̦lbĭ̦ren (Gruembiren) und Winterbĭ̦ren Itramens vertreten. «Ei’m en Bĭ̦ra gään» versteht sich denn auch bloß sarkastisch als Kniestoß in den Hinterleib, und die Einrede «das nimmst du bi dịịnen Bĭ̦ren» (so urteilst du aus deiner eigenen Lage heraus) ist dem Unterland entlehnt. — Schnätz dagegen (die «Schnitz» des Emmentals, die «Stückli» der Ostschweiz) kann auch die Grindelwaldner Hausfrau da und dort als Gabe eines eigenen Apfelbaumes auf den Tisch stellen, als Trost für die Jahre, wa kei ns Grĭ̦bschi Obs waxd. Das «Grĭ̦bschi» oder Gĭ̦ge̥tschi oder Glịịßi ist das beim schëënnen (schälen) mitsamt der Schëënni (Schale) entfernte Kerngehäuse und bedeutet überhaupt Nichtigkeit, kaum nennenswerte Kleinigkeit, auch ein abnorm kleines Kind. Im Kerngehäuse steckt der Chäärnen, wie solchen auch die Nuß und der Zwätschgen (bemerke das Maskulinum) birgt. In kleinen Steinfrüchten dagegen, z. B. der Kirsche, steckt das Chääri; das Getreidekorn endlich ist das Chĭ̦ri. Kernhaus und Butzen heißen gemeinsam das Ggäggi. Ohne Ggäggi und ohne Sti̦ĭ̦l läßt sich weder ein Epfel noch irgend eine rechte Sache denken. Was «weder Hand noch Fuß hat», das hed jetzen o ch wä̆der Stịịl no ch Ggäggi! Und wer ohne befriedigenden, einleuchtenden Sinn etwas vorbringt, dem ruft man zu: Muest ni̦d eppḁs Tu̦mms ḁ lsó ga n sä̆gen, wa wä̆der Sti̦i̦l no ch Ggäggi heed! Man leitet hieraus auch, «ggä̆gge̥le» im Sinne von spielen, Nichtigkeiten treiben, ab.

Den verschiedenen «Affoltern» des Unterlandes hat Grindelwald bloß eine Örtlichteit «bi’m Holzḁchboim» 43 (Holzapfelbaum) zur Seite zu stellen, und der führt uns von den lauschigen Obsthainen, Obstwäldchen des 190 «zahmern» Oberlandes wieder in den eigentlichen Wald zurück. Da findet Grindelwald für den Ausfall an Obst Ersatz in dem erstaunlichen Reichtum, der Saftfülle und dem herrlichen Geschmack der Beeren. Leider vergaan auch noch heute zahllose Berre̥ni mancher Art, trotzdem den fleißigen Sammlerinnen hier oben keine bornierte Behörde es verbietet oder erschwert ga n z’heitinen, ga n z’hintinen, ga n z’grịịflen, ga n z’ärdberrinen, ga n z’ramberrinen. Ungehindert darf Groß und Klein in d’Heite̥ni (Heidelbeeren), in d’Hinte̥ni (Himbeeren), i n d’Grịịfli (Preißelbeeren), i n d’Ärberre̥ni (Erdbeeren), i n d’Ramberre̥ni (Brombeeren) gaan. Das Heiti gedeiht z. B. am Hertenbühl so gut, daß man zum Einsammeln Hu̦tti (Rückentragkörbe) mitnimmt. Das Hinti veranlaßt mit ebensolchem Reichtum etwa die Neckerei, dieser Wein da sei z’Hintisbärg (so heißt eine Lütschentaleralp) gewachsen. Die Grịịfla oder das Fuxberri (die Füchse sind auf Preißel- wie auch auf Heidelbeeren sehr erpicht) gedeiht in verschiedenen Reifestadien lange Zeit auf einer und derselben Staude. Mit ihr wird nicht selten die ebenfalls eßbare Plŭ̦dra oder das Plŭ̦derberri der beiden Bärentraubenarten verwechselt; letztern Namen tragen auch die Rauschbeeren ( Vaccinium uliginosum) und die Moosbeere ( Oxycoccus palustris). Demgemäß verallgemeinert sich die Bezeichnung Grịịfle nchrụụd. Fataler ist die Verwechslung mit den Si̦lamberrinen, welche der Sị̆land, der Sị̆de npast (Seidelbast) oder das Häxe nchrụụd trägt. Vorgekommene Unfälle haben die Preißelbeere lange Zeit diskreditiert. Um so eifriger werden bis in den Oktober hinein die Ärdberre̥ni gepflückt; ihr unvergleichliches Aroma macht sie denn auch in der Fremdensaison zu einer beträchtlichen Einnahmsquelle. Das Ramberri 44 dagegen findet in Grindelwald zu wenig milden Herbst, um eine große und ausgebildet g’chnï̦be̥lle̥ti Frucht zustande zu bringen. Der Herbst gewährt an seiner Statt bis auf 1900 m Höhe die wilden Wịịnberre̥ni. So heißen Ribes alpinum und petraeum 45 im Gegensatze zu den zăhmen Wịịnberrinen (Johannisbeeren) des Gartens.

Dem bisweilen rasch sich ändernden Waldbestand schmiegt der Beerenwuchs sich so auffallend rasch und trefflich an, daß man von menschlicher Voraussicht sprechen möchte. Dieser Beobachtung mag der spassige Titel «Prophetenbeeri», 46 ferner die Bezeichnung einer ụụflihen oder wohlụụflihen Person als «es rächts Berri», aber auch die Schelte du bist es dräckigs Berri! ihren Ursprung verdanken.

191 Nichts dagegen weiß der Grindelwaldner mit den Stickstoffschätzen anzufangen, die auch hier in Wald und Feld als eßbare Pilze — Schwï̦mm — in großem Reichtum aufgestapelt sind. 47

1

Vgl.

Odenwald 158. 216.

2

Vgl.

Osenbr. 6, 113-6.

3

Drollige Verwechslung mit «Mais» s. u. «

Herd und Tisch».

4

E 2.

5

E 2.; E 4.; G 4.

6

Vgl. es holzigs Hebiisen u. a. solche Spässe.

7

Lf. 365.

8

Falls «

kunt» (

mhd. WB. 1, 858) nicht eine ganz vereinzelte Nebenform zu Komt, Komat, Kummet iSv. «

jugum» ist, kann «Guntel» dazu gehören.

9

Aus «Leine wird auch im Seeland «Leime», «Liimme», und daran hängt sich das neuere Suffix der Einrichtung.

10

Dies drollige Bild ist vom Verdruß der Hausfrau hergenommen, welcher eine aufwachsende Brut nicht die erhoffte Zahl junger Hennen, sondern allzu viel Hähne liefert. Manch ein

Hienkelli entpuppt sich noch recht spät als

Hännelli; es

erhaned (interessante Inchoaktivbildung, vgl. Streitberg urgerm. Gramm. S. 278) und «gelangt» damit in den Augen der Züchterin nicht zum wahren «Zweck» seiner Existenz.

11

Mhd. WB. 2, 1, 760 f.

12

Altdeutsch unbelegte Bedeutung.

13

Kitt und ahd.

kuti (Leim).

14

Rebm. 321.

15

Habsb. 1, 194.

16

In Stalders Idiotikon.

17

Bern V. 148 f.

18

Vgl. die Wortgruppe

Lf. 185; Z. f. hd. Ma. 3, 43.

19

Auch dieses Durchgreifen des Simplex charakterisiert das Grindelwaldnerische stark.

20

Aus einer Gruppe, zu welcher in entfernter Verwandtschaft auch

meizan (

S. 178) gehören kann.

21

Lat.

minare heißt eine Miene, besonders eine fuhrmannsmäßige annehmen, antreiben; fz.

mener ist: Zugvieh und überhaupt Tiere führen. Aus altromanischem