|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

’hïet di ch Ggott, liebs Sunne̥lli! Ein Dutzend kleiner Mädchen ruft’s, und es schwingen zum Abschied die einen ihre Lesebücher, die andern ihre Schreibtäfelchen.

Allemal nämlich, wenn in Burglauinen der Winterschulanfang vor oder auf den 26. Oktober fällt, pilgert die junge Schar in Begleit des Lehrers — oder jetzt der Lehrerin — drŭ̦ber ụụf, hinauf aufs Gị̈etli. Da streckt sich ihnen vom Männlichen her ein langer, dünner, leuchtender Arm entgegen. Die Sonne sendet mit ihrem mählig erlöschenden Strahlenbündel den Scheidegruß für volle lange hundertzwölf Tage. So lang entbehrt die Jugend des unmittelbaren Lichts. Welch ein Jubel daher, wenn auf dem nämlichen «Gütchen» am 15. Februar der erste Willkomm der Wärmespenderin gefeiert werden darf. Lange vorher freuen sich die Kleinen darauf. We nn d’Sunna umhi uber mag, den n hei n me̥r f rịị n e n Freị̈de ntag! 1

Wie Klein, so Groß. Auch die G’waxnen sonnen sich grị̈ị̈selli ch gäären noch ein letztes Mal, ehe sie das himmlische Gestirn monatelang nicht mehr zu sehen bekommen: auf der Trịịhelegg 2 vom 1. November bis 10. Februar; an der Station Lütschental vom 16. Oktober bis 26. Februar, am Lu̦u̦s ebendort vom 11. Oktober bis 8. März, im Tschingelbärg 3 bis 10. März. Das sind ja wohl Orte, wa mu̦ d’Sunna drịịzä̆he n Maanenda nịịd heed, oder wa s’ drịịzä̆he n 128 Maanenda Winter hein u nd zwee n Maanenda Hornu̦g.

Andern Örtlichkeiten, wie dem Chlụụsi 4 und seiner Umgebung gestattet in den kürzesten Tagen der Eiger doch bei einer halben Stunde den Blick der Sonne und bereitet ihnen kurz vor und nach diesen Tagen das einzigartige Schauspiel eines täglich zweimaligen Auf- und Niedergangs. Besonders anmutig ist alsdann der kurze Scheidegruß der mit ganz eigenem Wertgefühl so geheißenen Aabe ndsu̦nnen. Wie läßt sie da ihre Strahlen in dem kurzen Bogen zwischen Eigerrotstock und Wengernalp blutrot aufleuchten und rasch wieder verglimmen! Schlimmer dran ist die Metropole der Talschaft, die doch gerade fï̦r a n d’Sunna z’choon die natürliche Hauptverkehrsrichtung längs des Talflusses mied 5 und auf dieser Terrasse des Faulhorngehänges sich ansiedelte. Hier mag der Eiger in manch einem den Wunsch aufsteigen lassen, das s mụ n en doch chënnti hi̦nna ahi li̦tzen (nach der Südseite hin umstülpen). Um eine Kleinigkeit praktikabler wäre es, ja vo’n besten wä r’s e n Witz, mu̦ saageti oben ab en Bitz. 6 In hübschem Gleichnis hat die Dichtung 7 den Eiger als Sonnenräuber, Sunne nschẹle̥m, der aber doch nach hartem Kampf die Freundin der armen Menschenwelt wieder freigeben muß, dargestellt.

Im übrigen ist das lange Entbehren der direkten Sonnenstrahlung keineswegs so schwer zu tragen, wie der Bewohner nebliger Talzüge und ewig schattiger Gehänge des Unterlandes sich’s wohl ausmalen muß. Der und die Fleißige freut sich der aufgespeicherten Sonnenwärme des Ofens bei emsiger Arbeit. Bis d’Sunna uber all Bärga ist, tarf mu̦ spinnen. Dann geht man im Mai doppelt gerne fï̦rha, hinaus a n d’s Ụụswäärch, oder a n d’s ụụswäärhen und ist froh, das s mu̦ umhi davór z’tuen heed. Viel mittelbare Besonnung erfahren aber auch die zum Wohnen ausersehenen kleinen Mulden und Tŭ̦li, z. B. von Wärgistal, wo sanfte Luftzüge durchsonnte Luftpartien herfächeln und das Gelände äußerst angenehm hi̦lw machen. ( S. 103.)

Wie aber, wo in scharfem Gegensatze zum düstern, ernsten, fast unheimlichen wolkenlosen Bergschatten 8 die volle Wintersonne ihre Pracht und Herrlichkeit entfaltet! Sie macht Grindelwald zu einer der übrigen Welt entrückten Freistätte für Beschwerte und Beladene aller Art und aller Orten.

Auch im Sommer und Herbst gibt übrigens die Sonne ihre Segnungen erst nach langer und doppelt schmerzlicher Entbehrung zu kosten. In 129 den nämlichen düstern Wochen, wo dem Nĭ̦derlender Heu und Emd nicht dorren, der Weizen nicht gilbt, der Wein nicht reift, schleppt der Hirte sein niemals trockenes G’hï̦̆del (Gewand) durch nasse Gräser und tropfendes Gestäud, forscht im Nebel der Trịbbueb nach verlornem Vieh. Da ẹntli ch, ẹntli ch e n Sunneṇgli̦tz! Die liepli ch Sunna! Eh, wie ist die Sunna heimlihi! U nd däm loibe Veh, wie s’ däm wohl tued! Auf der Seite liegend, alle Viere von sich streckend, das Grasen vergessend, lŏsd d’s Veh der Su̦nnen (ist gleichsam «ganz Ohr» für sie, die jetzt wieder «nach alter Weise tönt»). So schwelgt es im Behagen süßen Nichtstuns, bis die Sonne auch dem G’fleig neues Leben einflößt und dies der Wonne ein Ende macht. Um so länger noch paddelt sich im durchwärmten Sand vor dem Bauernhaus die Henna; wie die si ch wăled!

Die Pflanze selber bietet all ihre Findigkeit auf, um ihre Äste und Zweiglein a n d’Heitri z’chehrren. Fast oder ganz grad ụụsi sch treckd die Tanne im Dickicht ihre Äste, und mosaikartig zertued am Fels, am Gemäuer, am Stamm d’s Effei (der Efeu) seine Blätter. Im Trümmerfeld aber nur schon eines Gläckstein oder der Wätterlouine n setzt der Fuß von Stein zu Stein, als schritte er über einen orientalischen Teppich. Woher der Zauber? Von der gleichen kräftigen Belichtung, die die Haut des Älplers bräunt und der Alpenblume ihre Farbenglut erteilt. Und dies geschieht in einer Spanne Zeit, die drunten im Flachland eben zur Vorbereitung eines farbensatten Flors ausreicht. Meien und Braahend sịịn i’n Bärgen, was der Merzen i’ n Tell’ren; denn was bewirken dort die vier bis fünf Stunden der größern Tageslänge! Darum dies reinere, dies blendende älw und wịịß, dies strahlende Indigo, dies glühende und weiche Rot, dies bis ins Schwarze gehende Braun und Orange, ähnlich wie das Weiß und Violett der Polarwelt zum glühenden Purpur erhöht wird. 9 «Kommst du zur rechten Zeit, so gleicht nichts in der Welt dieser wahrhaft berauschenden Herrlichkeit.» Das zarte Rosa des Cheiserli (Mehlprimel, Primula farinosa), der Farbenschmelz des Chlä̆bi (klebrige Primel, Primula viscosa) und des Chlepfi oder Schräpfi (aufgeblasenes Leinkraut, Silene inflata), das kalte Weiß des Geisblị̈emli ( Anemone hepatica), das brennende Hochrot der fast zahllosen Habichtskräuter, das tiefe und feurige Blau des Hĭ̦melblïemli ( Gentiana verna) und des Fingerhuet ( Gentiana acaulis), das tiefsamtene Violett der danach benannten Vịjellä́ttlinen: «sie bilden die Haupttöne in diesem 130 schillernden, mit unzähligen Tautropfen wie mit Diamanten beperlten Teppich.»! 10

Es ist, als hätte der Alpenflor von dem ihm so nahen Himmel die unbeschreibbar schönen Farbenspiele gelernt, von denen doch allerwenigstens ein Sonnenuntergang auf dem Hŏren (Faulhorn) am 13. August 1905 dem Grab unserer Mappe entrissen sei!

Unverwandt schaut das Auge über das Sä̆gisenhŏren (die Sägishörner) und die Schränni, über das Bë̆de̥lli und die Niederung von Thun hin gegen Neuenburg. Sichtbar sind diesen Abend weder die drei Juraseen noch die Gefilde des Mittellandes; bis dicht an die Schịịnig (Schynige Platte) heran reicht ein grauliches, doch undichtes Nebellinnen, um den Boden einer Schaubühne abzugeben, auf der sich Wunderbares abspielen soll. Die einzige und zwar unbewegliche Schiebewand bildet ein etwas dichteres Wolkenband, wie absichtlich gerade vor dem gesamten «blauen Jura» hin tiefer gehängt. Von dem gleichfalls eintönig grauen Himmel hat es sich wie scharf geschnitten abgehoben; und nun läßt es die Sonne erst ihren untern Rand, dann in raschem Tempo ihre ganze Kugel hinter ihm durchschieben. Das Gestirn kommt unten wieder zum Vorschein im nämlichen Augenblick, wo der obere Rand verschwunden ist. Und nun gleitet die gesamte Scheibe, nicht von ungewöhnlicher Größe, aber wie von einem nach innen wallenden Feuer ergriffen und doch unversehrt erhalten, 11 über auf das graue, weithin gebreitete Nebeltuch. Dicht über die Erde hin, wie zum Erhaschen mit kindlichen Händen nahe, langsam nur wie der Minutenzeiger einer Standuhr von der Stelle rückend, präsentiert sich dem Beischauer die Sonne in purpurnem Abendgewand. Man wagt kaum zu atmen, um die heilige Halbstunde des himmlischen Schauspiels mit nichts Irdischem gemein zu machen! Dunkler und dunkler wird jetzt das Rot. Über die Ränder der Glutscheibe wallen grauliche Streifen herein, überwallen sie mehr und mehr; in einförmiges Grau eintauchend, fällt der Vorhang über dem Zauberbild. Aber aus ihrem Nachtgezelt winkt die Sonne unter dem Horizont hervor mit weithingeschwungenem gelblich-weißem Flattertuch. Aus feinsten Düften des Abendhimmels gewoben, läßt dieses Reih um Reih die überirdisch feinen Farben des Regenbogens erscheinen in einer Mannigfaltigkeit von Übergängen und in einem Spiele bunten Wechsels, wofür weder der Maler Farben besitzt, noch die Sprache Worte hat.

Am allerwenigsten verfügt über solche der Volksmund. Wie im religiösen Empfinden das echte Volksgemüt keusch und weltscheu sich 131 schon vor dem Schall der Worte fürchtet, 12 so verhüllt es auch sein ästhetisches Fühlen hinter beredtem Schweigen. Fehlt’s etwa an Gefühlen selber? Das Gegenteil beweisen Grindelwaldner aller Alter und beider Geschlechter, die zum Genuß des Sonnenaufgangs auf Faulhorn, Gläckstein, Männlichen in mondheller Mitternacht aufbrechen. Wie sie, unterdrücken auch wir unsere Worte. 13 Ebenso schweigen wir vom Glühen der Gletscher, vom farbig leuchtenden Schnee der Finsteraarhornpyramide, von der magischen Erleuchtung des Vieschergrates durch die unsichtbare morgendliche Mondsichel. Belegt doch alles dies die Erfahrung, wie wenig oft die Tragweite großer Lebensgebiete mit dem volkstümlichen Sprachschatze zusammenstimmt. 13a

Auch an der Erklärung all des Farbenzaubers beteiligt sich, wie begreiflich, die Volkssprache kaum. Daß die ultravioletten Strahlen als die feinsten im Filter der obersten Höhenluft aufgefangen werden, ist ihr natürlich fremd, so begierig auch die Alpenblüten solche Strahlen aufsaugen und augenfällig machen. Selbst für das Violett hat sie keine entsprechende Bezeichnung, so geläufig ihr auch das Vịjellättli: das Veilchen ist. Die volkstümliche Farbenskala beginnt oben mit dem Blaau, wie es der Grindelwaldner Himmel an schönen Februartagen am reinsten zu schauen gibt, und wie es sich im Frühlingsenzian als dem Hĭ̦melblääwli spiegelt. Wie aber die zahllosen Abtönungen dieser Farbe ohne Bezeichnung bleiben, so auch die der intensivsten, mittelst ihrer Wellenlänge und Stoßkraft bis zum Talboden durchdringenden Strahlenbündel. Und doch, wie verschieden das Glühen der Abendwolken vom Purpurlicht (Rot mit Orange) im Alpeṇglị̈ejen des Morgens 14 und Abends. 15 Bloß vom praktischen Standpunkt des Landmanns aus heißt es: d’s Morge nrroot ist nid schoondli chß (bringt nicht schön Wetter), wie dagegen d’s Aabe ndrroot. Noch mehr Aufmerksamkeit erregt aber der bluetzï̦nte nrroot Hĭ̦mel, von welchem z. B. am 17. Dezember 1847 um zehn, ja noch um elf Uhr abends «der Schnee wurde wie feir oder blut», 16 so daß er große Bangigkeit erweckte. Weniger Notiz nimmt man von einem abendlichen Phänomen, wo die Sonne durch grauschwarzes, buchtiges Gewölk bricht und über alle Einsenkungen der Talwände hin den frischgefallenen Aprilschnee mit schwefelgelben — gälwen — oder orangegelben ( beiges) — älwen — und bald darauf den Fuß des obern Gletschers mit hellblauen Flecken bedeckt. Als gewöhnlich gilt das vom Gegensatze zwischen kühler Luft und warmer 132 Sonne bewirkte Schauspiel, daß in der Morge ndsunnen die Eigerspitzen blẹntig (blendend weiß) wie eitel Silber schịịnnen, über den Hï̦̆re̥llinen aber ein leicht aus Wolken gewobener Bogen sich wölbt, indes über dem Gipfel eine duftige Aureole aus unbestimmbar ineinander überfließenden Farben schwebt. Selten dagegen, und hinwieder deswegen wenig beachtet ist ein Nebelregenbogen, der den tieferhängenden Abendhimmel ziert. Etwas häufiger zeigen sich die Mondregenbogen über den taugetränkten Alpenpflanzen 17 oder an Wasserstürzen, wie namentlich dem Staubbach, der auch in seinem Bassin jeweils zwischen acht und neun Uhr die in den Alpen besonders prächtigen Sonnenregenbogen spielen läßt. Nicht für alles dies, wohl aber für die im abendlichen Wasser ụụfziehn durch die Sonne gebildeten blassen Bogen hat die Volkssprache einen Ausdruck.

Vorherrschend den vulgären Namen Heiterlooch trägt das im Heiligenkapitel näher besprochene Martinsloch, wo Sonne und Mond zu gewissen Zeiten gleichsam mit fein ausgedachten Kabinettstücken den Beobachter erfreuen. Am 27. und 28. November, sowie vom 13. bis 16. Januar ist der Durchschein durch das Martinsloch in der Nähe der Kirche zu sehen, bald nach Neujahr in der Umgebung des Kirchbühls. Das Schauspiel beginnt (nach mitteleuropäischer Zeit) ungefähr um halb ein Uhr und dauert (je nach dem Standpunkt des Beobachters) drei bis dreißig Minuten. Der Blick auf dem glänzend hellen «Stern» ist — trotz dem unentbehrlichen Rauchglas — wundervoll. Auch das Mittaágăhĭ̦ri ( S. 168) am Wetterhorn ist ein solches cachet Grindelwalds, das nur wenigen eigentlich bekannt ist. Volkssinn und Volkssprache halten es eben mit den Erscheinungen des Alpenhimmels wie mit den Herrlichkeiten der Bergnatur überhaupt: dem Kampf ums Dasein gebührt das erste Wort. Kenntnis dieser Natur ohne naheliegenden praktischen Wert ist Sache der Gelehrten, auch wenn deren Funde längst durch Schule und Lektüre Gemeingut des jüngern Geschlechts geworden sind. Sie gelten als schätzenswerte, wohl auch recht interessante Kenntnisse, die dem Denkenden ein g’schouid! oder ein nei’ n, settigs! abnötigen. Der nicht modern geschulte «Alte» aber verhält sich gegen solche «Funde» noch heute ablehnend — sei es unter Stillschweigen, sei es in lebhaftem Diskurs, der sich in eigentümlicher Schwebe zwischen Ernst und Humor bewegt. Von solchem Gesichtspunkt aus ist das folgende kleine Gespräch — auch schon als Ersatz für die karge Dialektologie dieses Kapitelanfangs — aufzufassen. Es ist aus einem im Emmental wirklich vorgefallenen Disput ins Grindelwaldnische übertragen und behandelt den 133 alten, aber volkstümlich gebliebenen Streit über das astronomische Verhältnis zwischen Erde und Sonne.

Guete n Daag! — «Lohn e wch Gott, Herr Sigfried! Heid e̥r e wch o ch umhi ei ns von Băsel uehi g’laan? Wa gangid e̥r ụụs?» — Oh, i ch gange nur g’schwind dert zu ’s Christe n’s gŏ n Sịggaare n kouffe n. — «Oho, Sịgaaren! Ịe̥r sịịd ä̆ben o ch eina von der nï̦wwen Gattug, su̦st täätid e̥r o ch eppḁ e̥s P’häckli To̥báck fï̦r i n d’s Pfịịfli aa nschaffen, wie mier gẹng sịị n g’wŏned g’sịịn.» — Hĕ, i ch bi n halt no ch jung u nd mmach’s, wi’s der Brụụch ĭ̦sch bi de n Junge n. — «Ja, ja, mu̦ merkd eppḁ wohl, das s Ịe̥r o ch von der nï̦wwe n Meinug sịịd, wie ị̈ị̈sa Schuelmeister.» — Warum? was het e̥hne n dää r z’Laiid ’too n? — «Eh, was han i ch mị̈eße n vernään! Geid däär nid das tumm G’lăfe̥ránt 18 găn aa nstellen und de n Chinden eppḁs ei nfaalts ḁ lsó găn aangään, d’Wäld trääj si ch um d’Sunna um!» — Jä̆, worum sott e̥r das ni d saage n? — «Lŏsid, Herr 134 Sigfried, das ist dị̈ị̈̆tli ch, dị̈̆ị̈̆tli ch eppḁs, das hi̦nnadra n g’hëërd statt fị̈rha!» 19 — Wi so denn? — «Eh aber! Ịe̥r heid doch d’Sunna mẹn’gist g’sehn hinder dem Wätterhŏren old ub’r den Eselsgraat 20 ueha choon! Das sëllti ’mu̦ d’Chind nid welle n z’gloị̈̆be n tuen, d’Sunna standi still und d’Wäld chehrri si ch! We nn si ch die tääti chehrren, so lï̦̆f ja dem Schwẹndi-J̣e̥lli d’Bschï̦tti u̦s dem B’schï̦ttichasten ụụsi, u nd d’s Wasser lï̦̆ff alle n Lịịten u̦s ĭ̦hru̦ Brunne ntrë̆ë̆gen. Den n brụụchti den n allwääg ị̈ị̈ nsa Wärchmaan u̦f Baach d’Alp nịịmmeh z’rụụmmen!» — Aber... — «Aber är hätti o ch kei n Zịịt meh dḁrfï̦ï̦r. All Lị̈̆ị̈̆t mï̆eßte n mid Gwaald si ch an der Mu̦tten haan, und äär oo ch.» — Aber... — «Deichid ei ns: we nn d’Wäld e n selhi grooßi Chrụgla wää r u nd si ch all vieru ndzwẹnz’g Stund sëllti chehrren, das täät die Ụụßriste n raaß abschlinggen!» — Aber, was mainen Si e, wi wotte n denn di G’lehrte n d’Sunne n- u nd Moondfinsternisse n profizeie n? — «Jaa, das steid ja i n der Brattug!» — Aber wär macht denn d’Kaländer? — «Jaa, Brattugi hed’s g’gään, so lang das s i ch mi ch mag b’sinnen.» — Aber passe n Si e e nmool u̦ff! Jetz will i ch e̥ne n au ch ẹppi̦s saage n! D’Sunnen ist doch vĭ̦l grëëßer a ls d’Äärde n, oder nit? — «V’licht! Mu̦ seid newwḁs ḁ lsó! ’s mag sịịn, das hätt no ch sị n B’scheid! Aber...» — He nu̦ n, der grë̆ë̆ßer Wältkërper tuet doch wăhrháftig der gglaainer regiere n. Das goot grad ḁ lsó, wie wen n e n große n greftige n Schwinger tuet der g’gringer z’ringụ̆m schlänggere n. — (Geschmeichelt:) «Jaa, mịṇ gueta Heer, da mị̈̆eßd Ịe̥r abstaan! 21 Ịe̥r mị̈̆eßd e̥ wch ergään 22 mit tĭ̦tschgerierren und tischpitierren! I ch ha n frị̈ejer o ch eppa ei ns g’schwungen, und ha n mẹngist grëëser u nd mächtiger Kärliga, wan das s i ch biin, z’ringend um zwĭ̦rbled!»

Wie hier das schwer oder gar nicht belehrbare alt-urchige Denken den Autoritätsglauben des allgemein Gebildeten an die Königin der Wissenschaften aus dem Felde schlägt, so wandelt noch die modern volkstümliche «Astronomie» neben der Kalenderkunde her ihre eigenen Wege. So ist ganz besonders uf de n chï̦rzesten u nd lẹngste n Tag vi̦i̦l z’achten, wie si ch da d’s Wätter eppa a nlääj; denn da «bricht» sich an den Wendekreisen der Sonnenlauf: e̥s ist Su̦nnenbru̦u̦ch. Viel weniger hein d’Tag- u nd Nachtglịịheni z’bidị̈ị̈ten; denn da ist d’Sunna nid am umchehrren, (sondern) bloß am zueold abnään z’glịịhem fu̦rt. Man weiß zwar us der Brattug, daß am 21. März d’Sunna im Ụụfgang ist, daß sie am 23. September umhi aa nfaad abnään, und daß sie am 21. Dezember umhi ụụfrï̦ckd. Allein das bedeutet für die bäuerliche Praxis noch 135 lange nicht die Anfänge der Jahreszeiten. Vielmehr rechnet Grindelwald seinen Ụụstăg vom beginnenden ụụswärhen an: der Bestellung von Garten und Acker, Wiese und Feld. Der Summer beginnt mit der Alpfahrt, und mit der Abfahrt wird der Herbst eingeläutet. Mit dem ersten haftenden Schnee fängt der Winter an. Fällt demnach, wie 1906, der erste Wintertag auf den 1. Dezember, so gewinnt «der vnholdselig Mann» 22a gerade die richtige Vorbereitungszeit zur neuen Erwahrung des alten Spruches:

Wenn de d’Taga aafaa lengen,

Faad der Winter aafaa strengen.

Namen wie Grënlender für einen Winter wie 1906/07, und Sibirien für eine Gegend wie die Ortweid, wa mu̦ nị̈ị̈n Maanenda Winter heed u nd drị̈ị̈ Maanenda chaalt, oder gar eindlif Maanenda Winter und ei n Maanend Miesch (vgl. S. 127/8) machen dann der Winteregg über Burglauenen und zwischen Grütschalp und Mürren, oder dem Winterhëlzli eine besondere Namensbedeutung streitig. Immerhin dürfen solche Ausnahmen die Häufigkeit der so außerordentlich lieblichen, 23 weil sonnigen und himmlisch klaren Winter nicht aus dem Gedächtnis drängen. Früh genug kommt dann die Schneeschmelze oder d’s Pflatsch ( S. 90), mit einem schönern Namen «der Frühling oder Austag» (1782), 24 in Wallis und Graubünden der «Langsi» geheißen. Der gut grindelwaldnische 25 Ausdruck in Ụụstăgen, z’Ụụstăgen hat, in Geschlechts- und Zahlanlehnung an die schriftdeutschen Jahreszeitennamen, frühzeitig den Fügungen «im austagen» (1797), «der Ụụstăgen» Platz gemacht. («1806 ist später Austage gewesen.») Einfache Konsequenz setzte dann auch das Dingwort in die Einzahl: «Den Ußtag lang» (1559), 26 «ein friecher Austag», der Ụụstăg, z’Ụụstăg. Die besondere Ausgestaltung dieses Jahreszeitennamens ist dem Alpenleben zu danken. Dies unterscheidet nämlich im Grunde lediglich das b’schlŏssen Zịịt (Frost- und Schneeperiode), und d’s Ụụszịịt, wo es ääber ist. «Der Hirte hat das seltene Vergnügen, die Annehmlichkeit des ‹Frühlings› bis in den späten Herbst zu genießen,» 27 weil er mit seinen Tieren immer höher steigt bis dort, wo Lenz und Winter in ewigem Streite liegen. 28 Nur tauscht man hier oben den Namen des «Lenzes» besser an den des Alpensommers als des einzigen Gegensatzes zum Winter. Mehr praktischen Wert als diese Bezeichnungen haben übrigens Älplerregeln wie diese: «St. Jakob 136 mit dem Stab schlägt den Geißen die Milch ab,» 29 oder: Jakob chunnd mit dem Tụtel, d’s Vreeni mit dem Bräntli u nd Michel mit dem Stäcken. 30 (Der 25. Juli füllt mit seinem Milchertrag das große Rückentraggefäß, der 1. September bloß noch das kleine Handgefäß, und der 29. September treibt zur Heimfahrt.)

Dem immerhin bloßen Näherungswert dieser Daten gegenüber stellt sich, trotz seiner willkürlichen Ansetzung durch die römische Regierung, als «fester Pol» in den ersten Drittel oder Viertel des Winters das Nï̦̆wjahr. Mu̦ nï̦̆wjahred und feiert den Altjahraaben d als Antritt des hị̈̆ị̈̆rigen und Abschluß des fäär ndrigen Jahres. Man bringt damit auch das bisher vom Schriftdeutschen verpönte «heuer» (aus hiu jaru: in diesem Jahr) in der noch kürzern Adverbialform hị̈̆ị̈̆r ebenso zu Ehren, wie fäären und «vorfäären» ( am vordre n Jahr) aus altgermanischem «firn». 31

Es liegt hier die nämliche Bildungsreihe vor wie in hị̈̆ị̈̆t, mit «heute» aus hiu tagu (an diesem Tage) gekürzt, und wie in hĭ̦ne̥d (unterbernisch «hĭ̦ne̥cht» aus hiu nachtu). Dazu kommen gester 32 und «vorgester» ( am vordre n Tag), welche Formen ost- und z. T. nordgermanisch überhaupt den nächst- oder zweitnächst liegenden Tag, also auch «morgen» und «übermorgen» bezeichneten. Das Westgermanische adverbialisierte für die Zukunftsbedeutung in der Form «morgen», mooren das Dingwort Morgen, welches eigentlich 33 das Dụụhel, das dụụchlen zu bedeuten scheint. (So benennt ja noch heute der Norddeutsche den Samstag als «Sonnabend».) Wie mooren « demain» umschreibt, 34 so moornist, moornisti, d’s moornist, d’s moornisti das « le l’-en-demain» der Franzosen. Auf den 2. Januar als Nị̈wjahrmornist ladet etwa ein Wirt zum Tanz ein. Auf den vergangenen Abend und die daran sich schließende Nacht beschränkt sich das heutige Zeitadverb nächti.

Die nähere Abgrenzung dieses «nächti» wird gelegentlich diktiert durch d’Buebe nsŭ̦nna, wie sarkastisch etwa der Mond: der Maan geheißen wird. Altes mâno, mâne bedeutete zugleich dasselbe was die Ableitung mânôd oder mânôt: der Maanend, Monat. Die altgermanischen Nebenformen mêna und mênôth spiegeln sich noch ab im Määndăg (Montag) und finden sich mit der dunkelvokaligen Stammform zusammen im Maanendmäändăg: dem ersten Montag jedes Monats, an welchem Gemeinderat und Armenbehörde Grindelwalds Sitzung halten. Eigentümlich 137 erinnert hieran der «Redmonat» 35 (1389): der Hornu̦g (Februar) als Füllmonat der Kalenderrechnung und eigentlich Anhängsel des Jä̆ner als des «großen Hornung». Die Volksetymologie leitet ihn vom hŭ̦rnĭ̦glen ab. Mit solchem «hurniglen» darf der in der Regel doch schönste Grindelwaldnermonat gelegentlich ungescholten ụụs-cheisten u nd regierren (wie z. B. im Jahr 1907), da er bekanntlich ’s alle n Lịịten cha nn p’reichen. Der Merzen sodann ist in seinem Ende der Frühlingsanfang; im Merzen nää n d’Tăga ụụf wie im Oị̈gsten ab. Jenes geschieht allerdings in Jahren wie 1907 so unmerklich, daß das einem Grindelwaldner untergeschobene Herausreißen des März aus dem Kalender als Zeichen der Ungeduld oder der Verzweiflung aus Heumangel seinen guten Platz in der Seelenkunde hat. Den übrigen Frühlingsmonaten Abe̥rẹllen und Meien folgen die zum Teil mit «Monat» zusammengesetzten: Braahe̥nd, Hewwe̥nd, Oigsten, Herbst-, Wịịn-, Winter-, Christmaanend. So alt diese Namen sind, so neu ist die Tageszählung «der erst Jä̆ner» usw., weil das Bedürfnis nach solcher genauern Datierung erst durch das Interesse geweckt wurde, welche mit dem Aufkommen des gregorianischen Kalenders oder der nï̦wwen Brattug verbunden zu sein scheint. Viel populärer ist indes noch heute für den Landmann, der selbst in seiner Sackbrattug (Taschenkalender) den aalten Mejjen, die aalten Ostri nicht missen mag, die Tagesgruppierung ụụsgäänds Jä̆ner, Mitta Hornug, aa nfangs Merzen. Stimmt diese doch noch, so gut es eben geht, mit der uralten Mondrechnung, in welcher der «Monat» ja eigentlich ausschließlich Bedeutung hat.

Trotzdem nämlich laut Versicherung der Wissenschaft der Mond mit der Witterung nichts zu tun hat, 36 wird z. B. die Seltenheit oder Flüchtigkeit von Schneefall im Neumond u. dgl. die populäre Wetterkunde noch lange zur Annahme eines solchen Zusammenhangs veranlassen. 37 Diese Annahme haftet um so zäher, da sie eine Unterordnung der Wetterregeln unter das gesamte übrige Natur- und auch Menschenleben bedeutet. Die Beobachtung des großen alten Gesner, daß Gemsche̥ni gerade um die Neumondszeit mit besonderer Begierde Salzlecken aufsuchen; das zäh behauptete undergaan der Mu̦rwenden im Neumond und ụụfgaan im Vollmond, parallel dem stoßen der Schä̆ren (Maulwürfe) bei Sonnenauf- und Niedergang; die Tradition, daß die nämlichen Murmeltiere bi’ner jelhe n Lị̈ị̈tri, also wenn der Maan ụụfstị̈ị̈gd vom Nĭ̦w i’n d’s Wä̆del, si ch uberwelpen, aufwachen und sich ihr Bett neu zurecht machen: das alles hat zur Sammlung neuer Tatsachen gereizt 138 und angeregt. Daß gerade um Neumond d’Vë̆gel si ch mụụßen, die Landsäugetiere si ch häärren, die Schlangen si ch hị̈ị̈ten; daß die Lụụna (unterbernisch: «der Lụụn») besonders bei maa nsïchtigen oder maa nschịịnige n Lị̈ị̈ten selbst Verbringung ins «lunatic asylum» (Irrenhaus) veranlassen oder Leute «mit Nerven» vorht-lûnec (blödsinnig) 38 machen kann, gehört ebenfalls zu alten Erfahrungen. Neu ist dagegen die Einreihung der gueten und bëëse n Lụụnen, welche der abnemenden und zuonemenden lûne (des Mondes) parallel gehen sollen, in ein ganzes Systen «psychopathischer Minderwertigkeiten». 39 (Besonders der schwedische Gelehrte Swante Aarhenius hat solche Parallelen aufgestellt, und in der «Naturwissenschaftlichen Wochenschrift» 40 sind sie reichhaltig entwickelt.) Dagegen ist die Unterstellung z. B. des Föhns unter die Vollmonderscheinungen 41 infolge der neuesten Beobachtungen mehr als zweifelhaft geworden. Um so mehr scheuen wir uns, Älplerregeln wie die folgenden einfach unter der wohlfeilen Bezeichnung «Aberglauben» mit den wirklichen Phantasien über die täglichen Himmelszeichen in éin Band zu nehmen.

Uf dem ụụfgäände n Maa n soll mu̦ d’Nä̆gel abhauen, su̦st waxe n s’ i n d’s Fleisch ahi. Ist dies bereits geschehen, so hindert das Auschneiden eines halbmondförmigen Stücks bei wachsendem Mond weiteres Unheil. Haaggihŏren grĕd’red mụ alsdann durch Einsägen dreier Hicken. Kröpfe, Hühneraugen dagegen weichen beim Waschen uf dem abgäände n Maan. Ebendann ist zu schlachten, damit das Fleisch im Kamin nid z’fast zuehi dorri. Die große Wäsche soll mu̦ machen in der Lị̈ị̈tri ( S. 139); sie wird in diesem Falle lị̈ị̈te̥rrer. Kamine rußt man besser im Nï̦̆w, weil dann der Ruß nicht so stark aa nsetz. Nur im wachsenden Mond soll mu̦ d’Vorpfeister daartuen. Wer dagegen in der entgegengesetzten Phase Brunnen gräbt, old su̦st in ’ner Quellen eppa umha stëërrd, läuft Gefahr, daß ’s d’s Wasser i’n Bŏden verschlị̈ị̈fd, daß es ’s ahiziehd. Ebendann ụụs’taanni Bschï̦̆tti würde zu tief einsickern. Im Wä̆del aber geschehe das Mistbuwwen (die Kopfdüngung)! Dann waxd der Mist schëënn i’n Bŏden inhi. Wird er dagegen im Nï̦̆w ausgebreitet, so nimmd ’s n e̥n ụụf, oder: d’s Chrụụd nimmd n en ụụf, und d’Chï̦eh frässe n d’Weid ni̦i̦d. Heu, welches man im Nï̦w inhi tued (einheimst), wird im Winter selbst dann gut, wenn es mangelhaft getrocknet eingebracht worden ist; im Wä̆del gedörrtes Futter dagegen verliert selbst bei sehr guter 139 Behandlung. Im Wä̆del hinwieder pflanze n si ch Hackfrüchte am vorteilhaftesten, während der Hăle̥m und das Ääli (die Ähre) die helle Luft verlangen; drum soll mu̦ in der Lị̈ị̈tri chornen.

Es genüge an diesen Beispielen von Rohmaterial, für dessen Erhaltung eine exakt und feinfühlig forschende Wissenschaft dem Volksglauben einst noch dankbar sein wird. In ältern Zeiten haftete dieser so zäh, daß sein geistiger Besitz des Landmanns «allgemeine Bildung» ausmachte. As Typus eines armen umwissenden Tropfes galt damals, wer «weder New noch Wädel» kannte. 42 Das war freilich bei der volksmäßigen Bedeutung dieser Ausdrücke keine allzuschwere Wissenschaft. D’s Nï̦̆w ist nämlich soviel wie ụụfgäända Maan (wachsender Mond) und nicht etwa bloß der Neumond, der voraan im Nï̦̆w als die eben sichtbar werdende ☽ Sichel am Abendhimmel erscheint. Umgekehrt ist d’s Wä̆del sowohl der Vollmond als der abgäänd Maan; der Name ist eine Umdeutung aus « wadelen» oder « wedelen», d. h. hier aus dem «Vorübergehen» der Sonne an einer neu angetretenen Stelle des Tierkreises. 43

Auch das viertlen: der Antritt der Mondphasen, also z. B. das nï̦̆wwen: der Eintritt des Neumonds erfreut sich einiger Beobachtung. Wertvoller ist jedoch dem Älpler die Erscheinung, daß der Mond im Summer ganz teïff am Luft, im Winter ganz hëëj am Luft (tief oder hoch am Himmel) unter den Sichelgestalten ☽ bezw. ☾ ụụfnimmd oder abnimmd. Angesichts der Mondfigur ◡ sagt man: hị̈̆ị̈̆t stichd’s der Maan ụụf. Wenn der Mond am Luft und an der Schịịben ụụfnimmd, dann ist es z. B. Zeit, d’Schwanzrị̈eba und d’Hŏren solcher Rinder zu regulieren, um deren Prämiierung man sich bewerben will.

Es hieß oben u. a.: Chorne n soll mu̦ in der Lị̈ị̈tri. Die Lị̈ị̈tri ist soviel wie Nï̦w und bezeichnet den Mond als den dem Vollmondstadium entgegengehenden. Das entgegengesetzte Synonym Fịịstri gilt dem Wä̆del. Da nimmt der Mond an Helligkeit ab, bis das s e̥r brandschwarza in der Brattug steid.

Die Vorschrift über die Getreidesaat lautet aber noch genauer: Chorne n soll mu̦ in der Lị̈ị̈tri, und de nn richtig uf der Waag (und das zwar im Zeichen der Waage). Unter den Verbindungen von Mondphasen und Sonnenstellungen zu Himmelszeichen genießt aber einer besondern Beachtung das Stierennï̦̆w des Mai, weil man diesem die gefürchteten Kälterückfälle des Vorsommers, aber auch besondere Beeinflussung von Arbeiten wie Holzen und Buttern zuschreibt.

140 Soviel über die Mondkunde des praktischen Lebens, die aber an merkwürdiger Einheitslosigkeit und vielfachen Widersprüchen schon innerhalb der Talschaft leidet. Daneben hat freilich auch der Grindelwaldner selbst, wie seine Besucher, Sinn, obwohl nicht Worte, für den in Wahrbeit unbeschreiblichen Zauber des über die Talschaft ausgegossenen Mondscheins. «Schöner ist wohl Grindelwald nie geschmückt, als wenn der Mond sein volles, helles Licht auf die weiße, in ihrer Ruhe majestätische Landschaft wirft. Da so recht entfaltet das Wetterhorn seine ganze Schönheit, daß es einem recht eigentlich lieb wird. Da ist der Viescherkranz mit seinem Gletscherschoß in feenhaftem Wechsel von hellem Licht und feinem Schatten.» 44 Wer aber erst auf so leicht ersteigbaren Punkten wie dem Gläckstein, vollends dem Faulhorn dem überwältigenden, alle Sinne und Gedanken übernehmenden Eindruck einer winterlichen Vollmondnacht sich hat hingeben dürfen! Da sucht unwillkürtich der Nachbar des Nachbars Hand, um dem Überdrang des Empfindens Auslösung zu gewähren.

Mit diesem Zauber wechselt das Entzücken einer sternhellen Winternacht, wenn bläulich flimmernde Schneekristalle der Ebene und glasige Wände der Eisflächen sich mit den Nüancen des Himmels zwischen Stahlblau, Ultramarin und Schiefergrau und den so nahen und großen funkelnden, oder flimmernden, oder ruhig scheinenden Stärnen zu einer reichen Farbensymphonie vereinigen. Die liebliche Ruhe wird dann aufregend unterbrochen, wenn e n Stärne n schießd, oder wenn gar Splitter eines niederfahrenden Weltkörpers u̦s enand’re n sprụụsen. 45 Wer freilich von ei’m Stärne n ze’m andre n schaffed, dem entgehen begreiflich solche Szenen auf der größten aller Schaubühnen.

1

Str. im

GlM. 17.

2

F 4.

3

AB 2.

4

G 2.

5

Vgl.

Wals. Sch. 51.

6

Str. a. a. O.

7

Str. GlM. 95 f.

8

Stud. P. 4;

Wals. Sch. 50.

9

Tschudi 234.

10

Christ 301.

11

Ganz gemahnend an 2. Mos. 3, 2.

12

Vgl

Lf. 570.

13

Man lese dafür

Stud. P. 66 (Faulhorn); Meyer (1905) 240 (Wengernalp) usw.

13a

«Negative Sprachkunde» ist eines der erst noch anzubauenden psychologischen Arbeitsfelder.

14

SAC. 40, 100.

15

Grube 8 f.

16

Cronegg.

17

König 53.

18

Geschwätz.

19

Verkehrtes Zeug.

20

Große Scheidegg.

21

Den Kürzern ziehen.

22

«Sich ergeben», ablassen.

22a

Rebm. 134.

23

Vgl.

JG. AB. 2, 86.

24

Tauschakt Moos.

25

Vgl. auch Brienzer-Spruchbriefe 1422, 1623, 1626.

26

Spruchbr.

27

Ortspfarrer Kuhn in

Höpfn. M. 4.

28

Tschudi 24. Vgl. dessen herrlichen «Frühling in den Bergen» 22 f.

29

Vgl.

And. 546.

30

And. 493.

31

Kluge 108.

32

Altdeutsch

gëstre und

gëster, neben

gëstran und

gëstern = gestern.

Kluge 137.

33

Kluge 261.

34

Auch dies kommt ja aus «

mane» = früh morgens und erinnert an die Frühaufsteher sowohl der kriegerischen Wandervölker, wie die der noch heutigen landwirtschaftlichen Bevölkerung.

35

Reg. 79.

36

Weltall 1, 487;

Marti 5 usw.

37

Simm. 364.

38

Mhd. WB. 1, 1051.

39

Von Kuhn in seinem «Nervenleben» geprägter Ausdruck für seelische Schwächen, die an Geisteskrankheit grenzen.

40

1904, 796; 1905, 242 f.

41

GlM. 167 = Cronegg.

42

Rebm. Vorrede.

43

Vgl.

mhd. WB. 3, 454.

44

Pfarrer Gerwer in

ÄFG. XXVI.

45

Vgl. mit Erscheinungen wie auf dem untern Gletscher (23. Dez. 1808) und auf dem Männlichen die Emmentalermeteore von 1698 (Stud. Lf. 113 und von 1856;

NW. 1904, 275 ff.;

Blätter 2, 231 über eine «fürige Kugel, groß wie der Vollmond» am 7. September 1603 abends zwischen 6 und 7 Uhr.

Auf Höhenorte wie Grindelwald zaubert die Sonne mit verschwenderischer Freigebigkeit die Effekte eines energischen Lichts und die Pracht zusammenspielender Farben herunter. Zugleich aber machen sich in einem so stark coupierten Terrain auch die Gegensätze zwischen direkter und bloß mittelbarer Bestrahlung auffällig geltend. Von wie mancher Örtlichkeit gilt es da: D’Sunna schịịnd drŭ̦ber, aber nid drụụf u nd draan; sie uberschịịnd das Erdreich bloß. Solch abschịịnnigs Land, wie 141 es geheißen wird, nennt sich auch eine Ablitzi oder Ablitza ( S. 10) oder e n lätzi Matta (vgl. «der lätz Morgen» S. 18). Die starken Unterschiede beider Besonnungen prägen sich denn auch in der Volksprache in einem solchen Reichtum ab, daß wir hier bloß eine Auswahl bringen können.

Die «Schynige Platte», welche einen so prächtigen Seitenblick auf unser Grindelwald hinunter gewährt, 1 heißt in der Mundart einfach die Schịịnig oder die Schịịnigi. Das Wort schwebt damit ebenso zwischen beiwörtlicher und dingwörtlicher Funktion, wie bei schîn in dem Schịịnbärg, Schĭ̦mbe̥rg. 2 Das beiwörtliche schîn begegnet uns unzweideutig im ältern Ortsnamen «an Grindel ze schinen blatten.» 3 Die Bedeutung (strahlend, leuchtend, glänzend, klar, deutlich, offenbar) nüanciert sich im Dingwort schîn (Strahl, Glanz, Helligkeit, Sichtbarkeit, Aussehen, Form, Gestalt, Bild, Ansehen, Anschein) und im Zeitwort schînen (strahlen, glänzen, leuchten, sichtbar werden, so oder so angesehen werden). 4 Welche Abstufungen zwischen dem in Apollo vergöttlichten Licht des Himmels und des Geisteslebens — und dem Schein, welcher trügt! In ersterem Sinne sagt man schịịnnen so selbstverständlich von der Sonne, 5 daß es dazu des wirklichen Subjekts gar nicht bedarf. Es schịịnd = die Sonne scheint; e̥s wollt hị̈ị̈t nid schịịnnen. Der Ausdruck lautet also grammatisch gleich wie für den Sinn: es hat den Anschein. Is’ ’s ächt ḁ lsó? «Es schịịnd.» Andere glänzende, strahlende Dinge müssen natürlich genannt werden. Einem überglücklichen Menschen schịịnne n d’Oïgen; d’Oïge n hei n mu̦ g’schĭ̦nen. Nur beim grellen Aufleuchten des Blitzes (vgl. S. 153) will die Sprache den Ursprung sozusagen nicht wissen; auch da schịịnd ’s einfach; und wenn man das rasche, gleichsam worüberhuschende Laufen eines Menschen etwas grell malen will, so sagt man: äs hed nu̦mmḁ n ḁ lsó e n Schịị n g’gään.

In viel gehörtem Spaß 6 wird die «Schynige Platte» auf den Kahlkopf, die «Glatze», übertragen. Auch hier liegt ein Beiwort zugrunde. So heißt 1620 ein kahler Berggipfel «bloß und glatz.» 7 Die Ablautform «glitz» braucht der Grindelwaldner als Dingwort, indem ihm ein ganz kurzer, aber stechender Sonnenblick der Sunneṇgli̦tz heißt. Wenn es in schwüler Sommerszeit nu̦mmḁn e n Su̦nneṇgli̦tz gii bd, so eilen 142 verwöhnte Tiere von der Weide dem Stall zu. (Vgl. S. 111.) Glitzen und glitzienen sind Intensivformen zu glịịßen, welch letzteres wieder die Sproßform glịịße̥llen erzeugt hat. 8 D’Sunna glịịße̥lled und geid vergold (und entschwindet dem Blick). 9 Zur nämlichen Wortsippe gehört der «Glaast» (Glanz), wie denn auch um 1620 vom «Glast» und vom «Widerglast des Spiegels» 10 die Rede ist, oder von den «hüpsch gelben und glestenden Fädern» des Fasans. 11 Erst am Ende dieser Bildungsreihe stehen glanz — z’glanzem bri̦nnen —, Glanz, glanzen — wie glanzed d’s Fị̈ị̈r so lustig! 12 und «glänzen».

«Hell» ist heiter, Helligkeit: Heitri. Vom Heiterlooch, als dem Martinsloch, war bereits ( S. 132) die Rede. Der heiter Bŏden ist eine sonnenbeschienene und damit von der Umgebung sich abhebende Örtlichkeit. Ein geweckter Kopf heißt en ụụfg’heit’reta Pu̦u̦rst, ein Beduselter ironisch en heite̥rra Pu̦u̦rst.

Gleichwohl stellt nicht «heiter», sondern lụụter den strikten Gegensatz zu fịịster dar. Wie vom Napf weg die «Trueb» (ahd. truobi, trüb) und die «Luthere n» (Luthern) auseinanderfließen, so hat Grindelwald seine Gegenüber im Lụụter- und Fịịsteraarhŏren und -jooch, und hat das Oberhasli nebeneinander die «lụụtri» und die «fịịstri Aarschluecht». Das Sprichwort von den stillen Wassern, welche tief gründen, lautet hinter Mühlebach: lụụter schịịch u nd fịịster zahm. D’Lị̈ị̈tri und d’Fị̈ị̈stri als Doppelphasen des Mondes kennen wir bereits. ( S. 139.) Die Idee der gleichmäßigen Helligkeit, welche ein weit umfassendes senkrechtes Gesichtsfeld in alle Einzeiheiten hinein von Trübung freihält, dem Auge nichts verbirgt und dem Ungewohnten leicht die Zwangsvorstellung der Absturzgefahr aufnötigt, liegt in lụụter mit der Bedeutung: schwindlig tief. Wer von hohem Bergvorsprung ins unverhüllte Blau hinunterschaut, ruft aus: da is’ ’s lụụter! So ist bereits 1409 von der Lauterbrunnen «Luterfluh» die Rede. 13 «Lauter» ist dann überhaupt lichtreich. Wer eine lụụte̥rri Nacht durchschwärmt hat, schläft erst, wenn ’s aa nfaad lụụtren (oder tăgen) und schläft dann bis z’lụụte̥rrem Tag, indes vielleicht im hellen Sonnenschein de n root Chëltsch (Kölnertuch) des Deckbettanzuges in der Stu̦ben no ch lịịte̥rrer machd und das darunter hervorguckende Leintuch verrät, daß die fleißige Mutter auf lụụte̥rri Wë̆sch (s̆s̆) halte. Neugierig beschaut sich die Sonne das auf dem Stuhl liegende sommerlich helle Gewand: das lụụter Ghï̦del, das zu dem blonden oder lụụte̥rren 143 Antlitt 14 und Haar des Schäfers so gut stimmt. «Lụụter» ist aber auch rein, und Lụụterbrunnen empfing seinen Namen von den Quellbächen, die zur Rechten und Linken in den spiegelklaren Fällen zu Tale stürzen, und die ja auch die Übersetzung « ad limpidos fontes» oder ad clarum fontem veranlaßt haben. 15 Da ist es gut, lụụte̥rri Wësch und saubere Gesichter zur Schau zu stellen! Stramm nimmt denn auch wohl die Mutter oder ältere Schwester den Jungen vom härde̥llen oder ähnlichen Zeitvertreib weg unter das Regime des Wäschhŭ̦dels und erklärt sodann mit wohlgefälligem Blick auf das neugeborne Gesicht: So, jetz hest den n ei ns g’lụụte̥rred! Die wohlgemute Stimmung läßt es auch nicht zu einem Racheakt für verursachten «Mühwalt» kommen. Es bleibt bei einem Pătsche̥lli (leichten Klaps), einem Mu̦pf oder Tschĭ̦ppi (leichten Stoß), oder der Drohung mit einem Nasenstüber: sol l i ch de̥r ei ns e̥s Pfä̆chchi gään? Bei einem nahen Rückfall aber c hënnd’s de nn strị̈ị̈ber gaan.

Ein ganz seltenes Grindelwaldnerwort ist das überhaupt nicht urdeutsche, sondern aus clârus entlehnte chlaar. Doch auch das sehr deutsche «deutlich» figuriert bloß in der Versicherungsformel dị̈ị̈tli ch. Statt «deutlich sichtbar» sagt man sich tli ch. Ganz fremd aber ist unserer Mundart «hell» geblieben, und zwar sowohl in der ursprünglich akustischen Bedeutung («heller Klang»), wie in der erst neuen optischen («heller Himmel»). Denn das gut grindelwaldnische hääl hat damit nichts zu tun. 16 Hääls Wätter und hääla Hĭ̦mel sind also nicht etwa «helles Wetter» und «heller Himmel», sondern sie bezeichnen eine für Mensch und Vieh angenehme Bewölkung ohne Regen. Drollig erzählt man sich von einem in der Stube sitzenden Jungen, der nach dem Wetter sehen sollte, er habe statt zum Küchenfenster hinaus zum Küchenschranke hineingeschaut, sich dort eine Weile zu schaffen gemacht und dann Bericht erstattet: e̥s ist Blätz 17 hääl und Blätz heiter, u nd d’s Wätter schmeckd na ch Zï̦̆ger.

Sehr verschiedenartig lassen also der hääl Hĭ̦mel und der helle Himmel die Sonnenstrahlen durch. Wölbt sich der letztere über der 144 reinen Höhenluft, wie rasch entfaltet sich da mit dem Licht auch die Wärme! D’Su̦nna schlaad aan (die Felswände reflektieren ihre ersten Morgenstrahlen): und in kurzem fühlt sich der fröstelnde Leib von wohligem Behagen durchrieselt. Am Augustmittag stichd d’Su̦nna a n d’Mị̈ị̈ri und prallt von ihnen ab, stichd z’ru̦gg: welche Stufenleiter kann da der Höhenwanderer binnen zehn Stunden an sich durchleben von kaum erträglicher Hitze bis zu grimmiger Kälte! Bezeichnen wir, soweit die Mundart es zuläßt, in Kürze die Etappen! Der Brenner 18 ist der Sonnenstich. Tï̦ppig und toppheiß bedeutet drückend schwül, indeß topp sich auf die modrige Feuchtigkeit eines ungelüfteten Raumes bezieht. Ịị̈nheiß: eindringend heiß, so daß man sich am ganzen Leib unbehaglich fühlt. Dampfig ist dünstig schwül. Es folgt die Wortsippe ware̥m (warm), warmen (warm werden), wärmen (warm werden und speziell: aufwärmen), erwarmen; 19 es warmed — es chalted! (du bist nahe — du bist fern! im Spiel zu einem, der blindlings etwas suchen soll). Es ist um ’ne n Schlŭ̦fi wermer (oder chelter): man fühlt sich hier bewogen, den Rock auszuziehen (oder anzuziehen). «Lau» lautet leew, «kühl» chuel (altdeutsch chuol, kuoli); «kühl werden» ist chue̥len, «kühl machen»: chị̈e̥llen. Von einem Streitenden, der immer wieder mit den gleichen Beweisgründen ficht, sagt man: är mangleti gẹng us däm (Kühlgefäß) ụsa z’chị̈e̥llen, Die heutigen Begriffe von «kalt» und chaald sind vager und schwächer geworden. Die Grundbedeutung dieses mit b’chaalen und mit frz. geler einheitlichen «kalt» war: «gefroren». 20 Diese Spezialbedeutung ist nun eben vertreten durch die Sippe von «frieren». Die Gfrï̦̆ri bedeutet Frostbeulen; en grị̈ị̈slihi Gfrụst ist große Kälte. Eh, was bist du fï̦r ne n Gfru̦sti! oder: fï̦r ne n Gfru̦sthans! ruft man einem zu, der über die Kälte eines Orts klagt: ’s ist g’fru̦stig hie! Über steife Finger beschwert man sich: mi ch chru̦ppled a’ n Fing’ren! oder: a n d’ Fing’ra! Wer das schmerzhaft stechende Kältegefühl des «horniglens» in den Fingern kundgibt, sagt etwa: mi ch únnä̆gled a’ n Fing’ren.

Gemalt von R. Münger.

Bärbluest.

Derlei Empfindungen erklären sich allerdings sattsam bei Wintermorgen von 0/26° wie am 2. Januar 1905, wa ’s Ịịsch im Gäldseckel gi̦i̦ bd, oder wo der im Freien Sitzende sofort an seinen Sitz u̦u̦fg’frị̈ị̈rd (anfriert), oder wa dem Tubäckler d’Seifri im Bi̦i̦ßer g’fri̦i̦rd, oder wa u̦nna an der Pfanne n d’Rëësti aanbraated und obenụụf g’frị̈ị̈rd. Viel empfindlicher ist aber, 146 wie sich leicht begreift, eine recht kalte Alpensommernacht. 21 Da können bei Nordwind unversehens Glieder, Nase, Ohren, Finger, Zehen erfrieren (vgl. S. 25), wenn nicht der Wanderer trotz aller Ermüdung immer zu marschiert, wohl gar nach Xenophons 22 Methode die Wohltat munter erhaltender Schläge sich angedeihen läßt. 23 An traurige Erlebnisse erinnern denn auch Namen wie die «kalte Herberge» unten am Rhonegletscher 24 und die «chalti Chindbetti» am Rawyl. 25

Temperaturtabelle ( S. 146).

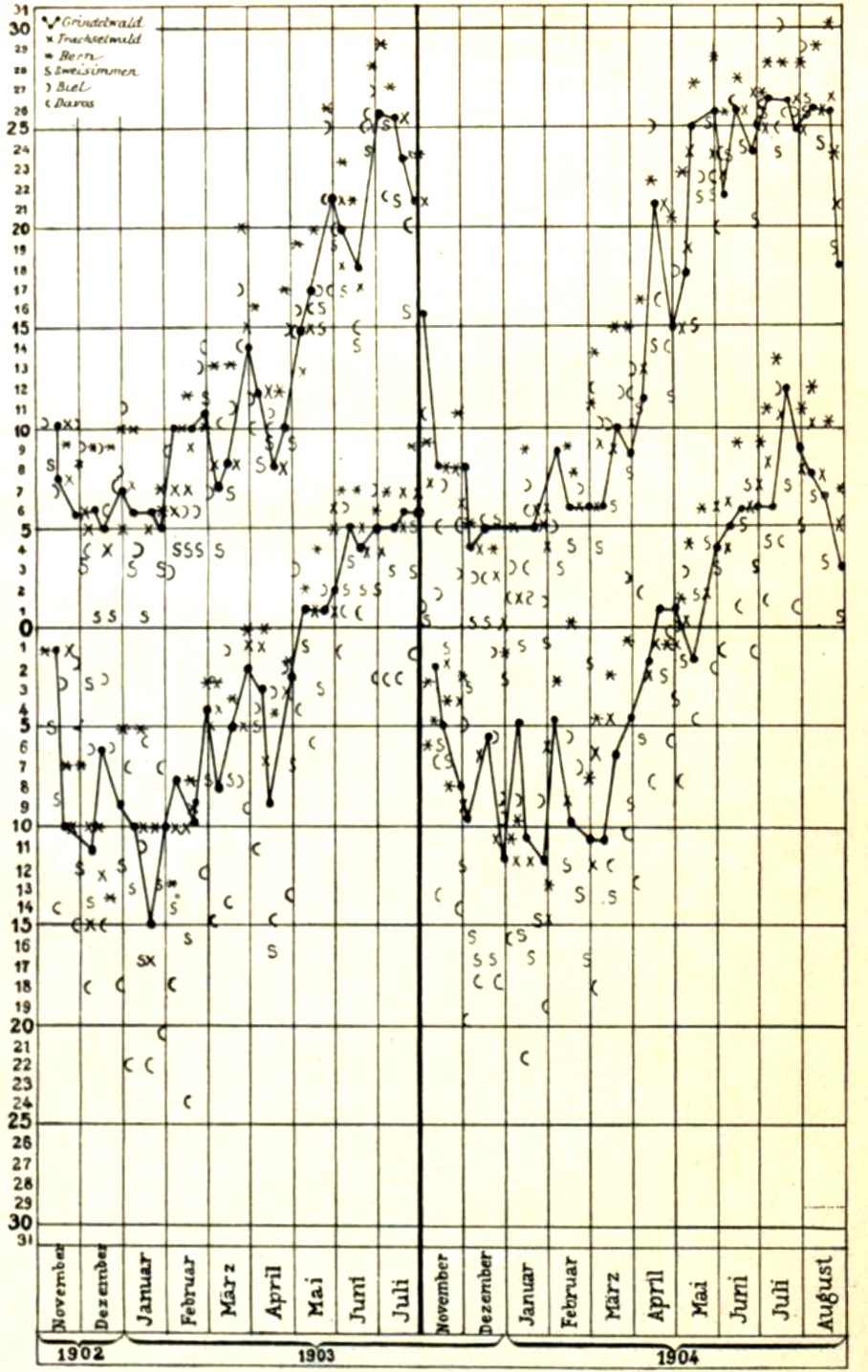

Eine behagliche Mitte zwischen Wärme und Kälte bezeichnet das aus «hääl» ( S. 143) nun leicht erklärbare hi̦lw, die Hi̦lwi. Von hilwen Stellen innerhalb der Talschaft war schon S. 128 die Rede. Allein auch der gesamte Talkessel von Grindelwald erfreut sich im Gegensatze zu exponierten Höhen wie bereits dem Faulhorn, trotz den oben gezeichneten Extremen, im großen Ganzen einer «überraschenden Temperaturruhe». 26 Die hier beigedruckte Wärmetabelle veranschaulicht dies durch Vergleichung mit Beobachtungsstationen vieler Höhenlagen. Wie in einem Trichter fängt das ständig bewohnte Tal die von den himmelhohen Bergen herniedersteigende Luft auf und läßt sie durch Verdichtung sich erwärmen. Mit der nach Süden und Süd-Südost gerichteten Faulhornabdachung aber saugt es die in großem Winkel über die nämlichen Berge fallenden Strahlen an und vereinigt deren winterliche Trockenheit, deren sommerliche Reinheit und Frische mit der vom Lütschinengrund aufsteigenden Feuchtigkeit zu jener Mischung von Milde und «Derbheit», die sich der Nervenstärkung so dienlich erweist. (Vgl. S. 107.) Dazu gesellt sich noch der doppelte Anteil am ozeanischen Klima, welchen Grindelwalds Talwanne ihrer geographischen Lage (bei 5° 42’ 15" ö. L. von Paris und 46° 37’ 30" n. B.) verdankt. 27

So angenehm lebt sich’s an Grindelwalds Su̦nnsịịten. Aber auch an der Schattsịịten, wa’s gẹng schattmig ist, wa’s schattmed, 28 ist die Existenz recht erträglich, wofern nur die geringste Tŭ̦la die auf S. 128 erwähnten Vorteile bietet. Ja, das bisweilen der Schatten vorgezogen wird, ist auch hier nichts Unerhörtes. Obschon da niemand je daran denkt, am Schatte n z’hewwen, empfindet man doch eine sommerliche Hausarbeit am Schatten und Shä̆re̥m als Ausspannung von schwerer Feldarbeit. Bloß wer allenfalls a’ n Schatte n choon ist (eingekerkert worden), hat nur zu viel Zeit zum Nachsinnen, wä̆ders das s schwärder sịịgi: ab dem 147 Schatten a n d’Sunna z’choon, old ab der Sunnen a’ n Schatten.

Aus einem gewissen Gefühl der Überlegenheit sagen immerhin die Itramer, d’Su̦nna trooli de n Wärgistaale̥ren uber Itramen inhi. Ja mit dem Wohnen sunnenhalb oder schattenhalb kann sich ein ganz bemerkenswerter Unterschied im Allgemeinbefinden, in der damit verbundenen Lebenshaltung, in der daherigen gegenseitigen Schätzungsweise und in der Tonart der Umgangsformen äußern. «Ich hätte viel zu tun, wenn ich mit allen Bauerntöchtern von Schattenhalb düpfen wollte,» höhnt am Ostertag der protzige Michel. 29 So waren auch, als noch kein veredelndes Vereinsleben die tückischen Tendenzen eines landvögtlichen «Teile und herrsche!» durchquerte, die Sunnenhälber und Shattenhälber von Grindelwald geborne und geschworne Feinde. Es war die nämliche Zeit, da auch unten im Flachland die Hinter- und Vorder-, die Ober- und Unterdörfler sich mit Flegeln gute Nacht und mit Flegeleien guten Tag sagten. Da wagte kein Bursche, ein Mädchen der andern Partei zum oder vom Tanze zu führen. Ja kein Grindelwaldner setzte auch nur den Fuß über die Mï̦̆librï̦gg 30 oder anderseits bis zum Tălhụụs, 31 wenn er nicht den Mut oder die Gewandtheit besaß, den ihm mit Prügeln Auflauernden Aug in Aug gegenüberzutreten, oder vor ihnen auszukneifen.

Küchenfenster mit Holzgitter.

1

Vgl. das Bild von

Compton in der

Alpz. Mai 1906, 79.

2

Vgl. dunkel und Dunkel, ernst und Ernst, mhd.

zorn (ich bin zorn) und Zorn usw. Wie anmutig sang der Strättlinger:

Ir mund ist rot, ir ougen (sind)

schîn, din ich sô selten schouwe! (

Strettl. XXV.)

3

GlM. 168.

4

Mhd. WB. 2, 2, 143 ff.

5

Als Gotthelf’sches «sonnenscheinen»: Schuldb. 71.

6

Schwz. Id. 4.

7

Rebm. 105.

8

Ganz verschieden von altd. gleißen und Gleißner als Bildungen aus g-leich: gleich-s-nen, «der gliihe tue», tuen ale ob..., heucheln. Vgl. übrigens

schwz. Id. 2, 856.

9

GlM. 18.

10

Rebm. 2, 74.

11

Stumpf 292

a.

12

GlM. 64.

13

Reg. 85.

14

Mhd.

antlütte, ahd.

antlutti neben

antlitze, antlizzi.

15

«Lauter» i. S. v. «ausschließlich» gehört nicht in die Idiomatik des Oberlandes; es wird ungefähr so unpassend zur Namenserklärung herangezogen, wie etwa «sausen» zu der des «Sausbach». Adolf Stöbers schönem Gedicht tut dies natürlich keinen Eintrag.

16

«Hell» ist dem gr.-lat.

calare (rufen), «hääl» dem lat.

celare und deutschen «hehlen» als urverwandt zuzuweisen. Dazu stimmen vortrefflich mhd. (

WB. 1, 679)

gehilwe = Gewölk, die

hilwe = feiner Nebel, leichte Wolken,

hilwen = trübe machen, sowie

hilw und

Hilwi (

S. 103), flachländisch hilb und Hilbi. Mit dem Fehlen oder Antreten des Labials vgl. gääl, gälw, gälb, vergilben, Gilberich (Goldammer).

17

Wie «Statt» zu «statt», so adverbalisiert sich «Blätz» zu der Bedeutung «stellenweise».

18

Wyß 89.

19

Sehr schön übertragen auf das Sicheinleben in einen neuen Menschen- und Berufskreis:

JG. AB. 2, 28; Käs. 361; an JR. 99. 101.

20

Kluge 182.

21

Höpfn. M. 5;

Wyß 635.

22

Anab. 5, 8, 4.

23

Cool. JS. 231-3.

24

Wyß 770.

25

AR. 1821, 64.

26

Studer bei

Kram. 18, 8.

27

Vgl.

Hann. 136. 252 f.;

Mohn 61. 87;

Berd. 3, 104;

Wals. Sch. 43.

28

«Schattmig» an Platz von «schattwig»; vgl. engl.

shadow und ahd. der

scato, des

scatawes.

29

JG. Michel 132.

30

G 2.

31

G 3.