|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wenn wir den Einfluß der Örtlichkeit auf das Tier sowie dessen Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit etwas näher betrachten wollen, so halten wir uns am besten an die Extreme, weil bei diesen die bezüglichen Erscheinungen in den schärfsten Umrissen vor unser Auge treten. Die Polartiere und ebenso die Hochgebirgstiere müssen sich vor allem gegen die eisige Kälte, die furchtbaren Schneestürme und die feuchten Nebel ihrer unwirtlichen Wohnorte schützen. Das geschieht zunächst durch eine ungewöhnlich starke Ausbildung ihres Pelzwerkes oder ihres Gefieders. Pelzhändler bieten für ostpreußische Fuchsfelle erheblich höhere Preise als etwa für mecklenburgische und für diese wieder höhere als für süddeutsche. Also schon auf dem beschränkten Raume Deutschlands macht sich eine sehr verschiedene Einschätzung der Fuchspelze geltend, die sich natürlich nach Länge, Schönheit und Dichtigkeit der Behaarung richtet, mit anderen Worten nach dem Klima. Ziehen wir aber auch die hochnordischen Fuchsformen in den Rahmen unserer Betrachtung ein, so finden wir, daß für ihre Bälge der hundertfache Preis gewöhnlicher Fuchsfelle gezahlt wird, weshalb man ja begonnen hat, Weiß-, Blau-, Schwarz- und Silberfüchse in besonderen Fuchsfarmen zu züchten, Bestrebungen, die unter Umständen hohen Gewinn abwerfen können und die deshalb neuerdings auch in Deutschland festen Fuß gefaßt haben. Wie prachtvoll sind Moschusochse und Renntier gegen die Kälte geschützt! Jener ist in einen 60–80 cm langen Behang förmlich eingewickelt, auch Gesicht und Ohren gut geschützt, bei diesem sind die groben, lufthaltigen Grannenhaare so dicht gestellt und so innig untereinander verfilzt, daß auch der ärgste Schneesturm sie nicht auseinander zu blasen vermag. Der dicke, zottige Pelz des Amurtigers im Gegensatz zu der dünnen Behaarung des Sundatigers fällt auch dem Laien auf den ersten Blick auf. Dagegen sind Tiere mit nackten Gesichtsteilen und Gesäßschwielen überhaupt nur in warmen Ländern denkbar, so gewisse Affen, ebenso nackthalsige Vögel wie Geier, Perlhühner, Marabus. Die nur in südlichen Gebirgsgegenden lebenden Steinhühner und die ihr Verbreitungsgebiet bis ins tropische Afrika hinein ausdehnenden und unserem Winter durch Wanderung sich entziehenden Wachteln haben unbekleidete Füße, die Auer-, Birk- und Haselhühner dagegen, die weit nach Norden reichen und den Winter über bei uns ausharren, zeigen befiederte Läufe, und bei den hochnordischen, aber auch in den Hochalpen lebenden Schneehühnern sind sogar die Zehen dicht befiedert. Ein weiterer Kälteschutz wird bei vielen Nordländern durch die Ausbildung einer dicken Speckschicht unter der Haut erreicht. Wie wirksam er ist, und wie wenig Körperwärme deshalb an die eisige Außenwelt abgegeben wird, geht daraus hervor, daß eine Robbe oder ein Walroß viele Stunden lang auf einer Eisscholle liegen kann, ohne daß auf dieser die geringste Schmelzwirkung sichtbar wird. Wird ein solches Tier erlegt und steckt man dann einige Stunden später beim Aufbrechen seine Hand in die Körperhöhle, so fährt man schier betroffen zurück ob der hier herrschenden Backofentemperatur. Natürlich können solche Fettansammlungen nebenbei auch als Nahrungsspeicher dienen, wie ja auch unser Dachs sich erst ein gehöriges Ränzlein anmästet, ehe er zum Winterschlafe den tiefsten Kessel seines zerklüfteten Baues bezieht, um im Frühjahr klapperdürr wieder zum Vorschein zu kommen; der täppischdumme und doch auch wieder so schlaue Polarfuchs sucht sich dadurch anders zu helfen, daß er für die Zeit der Not Vorräte sammelt. Er muß eigentlich als der Erfinder des Eiskellers gelten, weil er sich kellerartige Höhlungen im Schnee ausscharrt und in diesen die erbeuteten Schneehühner bis zum jeweiligen Verbrauch aufhebt.

Ein bekanntes mathematisches Gesetz besagt, daß größere Körper der Umwelt eine verhältnismäßig geringere Angriffsfläche darbieten als kleinere. Demzufolge müßte eine fortschreitende Größenentwicklung nach den Polen zu für die Tierwelt vorteilhaft sein, und in der Tat trifft sie im allgemeinen zu, wenigstens für die eigenwarmen Tiere. Man hat diese Erscheinung in wissenschaftlichen Kreisen als die »Bergmannsche Regel« bezeichnet, aber sie war unter den Vogelforschern schon lange vor dem Auftreten Bergmanns bekannt. So kann man die Pinguine nach den Breitengraden ihres Vorkommens geradezu in Reih und Glied aufstellen, wobei sie wie die Orgelpfeifen immer größer werden, beginnend mit dem nur 48 cm langen Eudyptla minor auf dem 46. Grad s. Br. und nun über zahlreiche Zwischenstufen fortschreitend bis zu dem 100–120 cm hohen Aptenodytes forsteri auf dem 61. Breitengrad. Matschie maß die Schädellänge von Wildschweinen verschiedener Herkunft und erhielt bei Stücken aus Südspanien 325, Nordspanien 350, Mitteleuropa 380–410, Rußland 465 mm im Durchschnitt, also schon innerhalb Europa eine ununterbrochene Größenzunahme nach Norden zu. Der Uhu hat nach Hartert in Nordafrika eine Flügellänge von 345–390, in Spanien von 440–470, in Mitteleuropa von 430 bis 490, in Westsibirien von 450–515 mm. Ähnliche Beispiele ließen sich noch viele aufzählen, da aber bekanntlich jede Regel auch ihre Ausnahmen hat, so sei der Vollständigkeit halber noch angeführt, daß merkwürdigerweise die Auerhähne unseres Schwarzwaldes durchgängig stärker sind als jene aus schwedischen und russischen Wäldern. Auch kann nicht scharf genug betont werden, daß die Bergmannsche Regel sich lediglich auf Säugetiere und Vögel bezieht, dagegen schon bei den wechselwarmen Wirbeltieren in das Gegenteil sich verkehrt. So bilden die Eidechsen in nördlicheren Ländern offenbar nur noch Kümmerformen aus, sei es wegen der schlechteren Ernährungsverhältnisse, sei es wegen der längeren Winterdauer. Die Zauneidechsen bei Petersburg erreichen nur &&8532; der Länge der unsrigen, dagegen sind sie im Mittelmeergebiet um die Hälfte größer als bei uns; die Smaragdeidechsen messen dort sogar das Doppelte. Vielleicht wurde der erste Anstoß zur Größenzunahme der eigenwarmen Tiere im Norden, die sich dann als vorteilhaft erwies und daher durch natürliche Zuchtwahl weiter entwickelt und befestigt wurde, dadurch gegeben, daß bei niedrigen Wärmegraden der Eintritt der Geschlechtsreife erfahrungsgemäß verzögert, dem Tiere also ein längerer Zeitraum zum individuellen Auswachsen vergönnt wird als in heißen Ländern. Bei den Zugvögeln könnte man sehr wohl aber auch daran denken, daß die nordischen Formen sehr weite Wanderungen zurückzulegen haben, daß also ihre Flugwerkzeuge besonders stark in Anspruch genommen werden, und bekanntlich trägt starker Gebrauch sehr zur Entwicklung der betreffenden Organe bei. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ein Steinschmätzer jährlich zweimal den Weg von Island nach Afrika machen muß, oder ob er nur von Spanien aus dorthin überzusetzen braucht, falls er es nicht überhaupt vorzieht, in seiner milden Heimat zu verbleiben. Hesse hat darauf aufmerksam gemacht, daß im Anschluß an die nach dem Klima sich regelnden Größenverhältnisse sich in den einzelnen Faunengebieten bestimmte Riesen- und Zwergzentren herausgebildet haben. Für das paläarktische Gebiet liegt das Zentrum für Zwergformen in den Mittelmeerländern, insbesondere in Algerien, wo z. B. die Amseln nur 119–124 mm Flügellänge haben gegenüber 130–132 in Deutschland und die Kolkraben 390–400 mm gegenüber 430 bis 450 in Mitteleuropa. Unser Größenzentrum ist dagegen im nordöstlichen Sibirien zu suchen, namentlich auf der Tschukschenhalbinsel. Für Nordamerika kann Niederkalifornien als ein ausgesprochenes Zwergenzentrum gelten, indem z. B. der Viehstar nur 100 mm Flügellänge erreicht gegenüber 110 im gemäßigten Nordamerika, die Spottdrossel nur 111 gegenüber 118 in Arizona, die Schleiereule nur 324 gegenüber 338 in Maryland. Größenzentrum ist dagegen Alaska, wo wir die riesenhaftesten Bären und Elche finden; man kann auf Jagdausstellungen nicht ohne einen Schauer von Ehrfurcht vor den ausgestopften Köpfen kapitaler Elchschaufler aus Alaska stehen bleiben. Wie kümmerlich und zwergenhaft erscheinen ihnen gegenüber doch die ostpreußischen Elche! Das tropische Afrika besitzt in dem dürren Somaliland ein richtiges Zwergengebiet, aus dem z. B. Graf Zedlitz-Trützschler allein 40 Vogelarten anführt, die hier wesentlich kleiner sind als in den Nachbarländern. Der Panther des Somalilandes ist mit nur 142 mm Schädellänge gegenüber sonst 173 ein wahrer Zwerg, ebenso der dortige Hyänenhund mit 168 gegenüber 184 bei Stücken aus Deutsch-Ostafrika. Der Somalilöwe ist der kleinste von allen, der licht und schwach bemähnte Senegallöwe ist deutlich größer, wird aber von dem dicht und dunkel bemähnten Berberlöwen übertroffen, und der größte von allen ist der dunkelmähnige Kaplöwe, dessen Länge man mit mehr als 3 m gemessen hat.

Abb. 8

Kopf von

a Eisfuchs

(Canis lagopus),

b unserem Fuchs

(C. vulpes) und

c Wüstenfuchs

(C. cerdo).

Nach Hesse

Die Richtigkeit der Bergmannschen Regel wurde auch durch Versuche bestätigt: Weiße Mäuse, die Sunner bei erhöhter Temperatur züchtete, wurden schon nach wenigen Geschlechterfolgen kleiner, die in abgekühlten Räumen gehaltenen dagegen größer. Dabei stellt sich aber noch eine sehr merkwürdige Erscheinung heraus: Die im Warmen gezüchteten Mäuse bekamen nämlich trotz ihrer Größenabnahme längere Ohren und Schwänze. Diese Erfahrung steht keineswegs vereinzelt da. Jeder Kaninchenzüchter weiß ja, daß die sehr langohrigen Rassen sich in warmen, womöglich geheizten Ställen am vollkommensten züchten lassen.

Abb. 9

a Schneehase. b Alpenhase. c Feldhase. d Wüstenhase

Dies führt uns auf ein weiteres Gesetz, denn auch in freier Natur können wir dieselbe Erfahrung machen. Schon beim Renntier fallen uns die kurzen Lauscher im Gegensatz zu unserem Rotwild auf; wie gewaltig wird aber erst der Unterschied zwischen nordischen und tropischen Formen, wenn wir etwa den Schafochsen mit der Gazelle oder Giraffe vergleichen. Dort alle Anhängsel des Körpers soweit als möglich verkürzt, die stämmigen Läufe so niedrig als möglich, das Ganze gedrungen und zusammengefaßt, recht wenig Oberflächenentwicklung, ein Bild von Kraft und Zähigkeit. Hier die Ohren lang, die Läufe dünn und hoch, der Hals schlank, viel Oberflächenentwicklung, das Ganze ein Bild flüchtiger Zierlichkeit und Anmut. Wir haben ja schon gesehen, daß es im Interesse der Polartiere liegt, der ungemütlichen Außenwelt eine möglichst geringe Angriffsfläche darzubieten, und hierher gehören vor allem so empfindliche Körperteile, wie es die Ohrmuscheln sind. Aus unserer Abbildung ersehen wir sehr schön die allmähliche Verkürzung der Ohren nach Norden hin. Der Wüstenfuchs hat bedeutend längere Ohren als unser gewöhnlicher Fuchs und dieser wieder viel längere als der Polarfuchs (Abb. 8). Ganz ähnlich bei den Hasen, wo der Schneehase kürzere Löffel besitzt als unser Feldhase, auch kürzere als der Alpenhase, während bei den schmächtigen Hasen Nordafrikas die Löffel auffallend lang sind (Abb. 9). Dieselbe Regel bei den Mäusen: die kurzschwänzigen und kleinohrigen Wühlmäuse leben in nördlicheren Gegenden, während die großohrigen und langschwänzigen echten Mäuse wärmere Länder bevorzugen. Tiere mit so gewaltiger Oberflächenentwicklung wie Flughunde und Vampire passen überhaupt nicht in die Arktis, sondern lassen von vornherein vermuten, daß sie sich nur unter warmen Breitengraden wohl fühlen. Vögel, die sich viel in hohe, dünne und kalte Luftschichten erheben, brauchen ein vollständigeres Federkleid als solche, die sich zumeist am Erdboden oder dicht über ihm aufhalten. Deshalb kann es nicht überraschen, daß bei Raubvögeln die Federn 10–14 % des Körpergewichtes ausmachen, bei Hühnervögeln dagegen nur 7–9 %. Die Vögel sind ja bezüglich des Wärmehaushalts den Säugern gegenüber überhaupt sehr im Vorteil, denn sie haben keine äußeren Ohren, ihr Schwanz besteht nur aus Federn, ihr Fuß enthält nur sehr wenig Muskelfleisch, sondern fast nur Haut und Knochen, Horn und Sehnen. In der dünnen und kalten Luft der Polargegenden und des Hochgebirges steigert sich der Stoffwechsel, und dadurch werden erhöhte Anforderungen an die Herztätigkeit gestellt, was mit einer Vergrößerung des Herzens Hand in Hand geht. Hesse hat in dieser Beziehung sehr lehrreiche Tabellen zusammengestellt. Danach beträgt z. B. das Herzgewicht von Feldsperlingen aus Petersburg 15,74 ‰ des Körpergewichts, in Norddeutschland 14 ‰, in Württemberg nur nach 13,1 ‰. Ebenso auffällig sind die Unterschiede im Herzgewicht zwischen den bei uns brütenden Vogelarten und ihren nordischen Verwandten, die uns nur im Winter besuchen. Wir haben also im Herzgewicht ein ganz feines und empfindliches Anzeigewerk für die Herkunft der Tiere vor uns. Der im Winter bei uns bleibende Raubwürger hat ein verhältnismäßig höheres Herzgewicht als der die rauhe Jahreszeit im Süden verbringende Dorndreher, obgleich beide derselben Gattung angehören.

Eine auffallende Erscheinung des Polargebietes ist das Überwiegen der weißen Farbe im Haarkleid der Säugetiere und im Federkleide der Vögel. Das Hermelin z. B. ist in der Arktis das ganze Jahr über weiß, bei uns nur im Winter, den Sommer über dagegen braun, und in Italien wird es auch im Winter nicht weiß. Eisbär und Schneehase sind dauernd weiß, Renntier und Lemming wenigstens im Winter. Ebenso spielt die weiße Farbe im Gefieder der Schneeeulen, Schneehühner, Jagdfalken und Schneeammern die erste Rolle, und die formenreiche Gruppe der lustigen Leinzeisige wird um so heller und weißlicher, je weiter wir nach Norden kommen. Es liegt nahe, das Weiß als eine Schutzfärbung, als eine Anpassung an die weiten Schneeflächen aufzufassen, und beim Schneehuhn z. B. wird das wohl auch stimmen, denn die Beobachter heben fast alle hervor, daß es ängstlich solche Plätze vermeidet, mit denen seine Gefiederfärbung nicht zusammenklingt. Bei so wehrhaften Geschöpfen aber, wie es Eisbären und Schneeeulen sind, die außer dem Menschen kaum irgendwelche Feinde in ihrer öden Heimat haben, kann das nicht zutreffen, und es könnte hier höchstens von einer »Anschleichfarbe« die Rede sein, die es erleichtern soll, ungesehen an die erspähte Beute heranzukommen. Für die fliegend jagende Schneeeule, die auch bei Tag recht gut sieht, paßt aber auch diese Erklärung nicht. Wenn nun Hesse meint, daß auch die Weißfärbung zur Erhaltung und Steigerung der Körperwärme beitrage, so kann ich mir das nicht gut denken, denn wenigstens bei uns Menschen steigert gerade schwarze Kleidung die Körperwärme, während wir weiße Gewänder anlegen, wenn es uns zu warm wird. Zuchtversuche, die sich allerdings fast ausschließlich auf Schmetterlinge beschränkten, haben bewiesen, daß Wärme aufhellend, Kälte aber gerade schwärzend auf die Färbung der den so behandelten Puppen entschlüpfenden Falter einwirkt. So hat man aus Puppen des Kleinen Fuchses bei Kältebehandlung Falter bei uns erzielt, die der lappländischen Rasse dieses Schmetterlings glichen, während sie bei Wärmebehandlung der sardinischen täuschend ähnlich waren. Auf diesem Gebiete sind offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Der Moschusochse ist dunkelbraun, der Kolkrabe tiefschwarz, beide also auf Schneegefilden weithin sichtbar. Offenbar haben aber beide Kälteschutz viel nötiger als Schutzfarben, und ich glaube deshalb, daß auch in der Arktis ein dunkles Gewand zur Wärmeerhöhung beiträgt. Anscheinend liegen Kälteschutz und Schutzfarbe hier in einem Wettkampf, der z. B. beim Polarfuchs noch nicht zum Austrag gekommen ist, weshalb wir dieses Tier in den verschiedensten Farben finden (Abb. 10).

Wie die Bewohner der Arktis gegen Kälte und Feuchtigkeit gewappnet sein müssen, so die der heißen und dürren Wüste gegen Durst und Trockenheit. Die Wüstentiere haben denn auch alle etwas Gemeinsames, sonst in der Natur nicht wiederkehrendes, wenigstens was die Säuger und Vögel betrifft. Schlank, hochbeinig, langschwänzig, großohrig, glotzäugig, scharfsinnig, fahl, sandfarbig erscheint alles, was in der Wüste leibt und lebt. So eintönig die Wüstenfauna auch erscheint, so artenarm sie in Wirklichkeit auch ist, so eigenartig ist sie doch und in geradezu wunderbarer Weise dem für sie so sehr erschwerten Kampf ums Dasein angepaßt. Dies ist z. B. bezüglich der schützenden Sandfarbe selbst bei den flüchtigsten Geschöpfen, den Vögeln, in so hohem Grade der Fall, daß der Fachmann etwa bei einer vorgelegten Leiche sofort sagen kann, ob sie aus der Sahara oder aus der transkaspischen Wüste stammt. So genau ist in ihrem Gefieder die gelbrote Farbe des Saharasandes oder des mehr graugelblichen Landes der Turkmenenwüste widergespiegelt. Ein sehr hübsches Beispiel für Wüstenanpassung ist auch der in den Sammlungen immer noch seltene Saxaulhäher, den selbst zu jagen und dessen kostbares Gelege zu sammeln mir in der transkaspischen Wüste vergönnt war. In ihm ist unser gewöhnlicher Eichelhäher aus einem Baum- zu einem Lauf-, aus einem Wald- zu einem Wüstenvogel verändert worden. Den blauen Flügelspiegel, der im Wüstensand zu auffällig wäre, hat er verloren, das Gefieder ist sandfarbig geworden, die Sitzbeine wurden zu hohen Laufbeinen, auf denen der Vogel mit verblüffender Schnelligkeit von einem Saxaulstrauche zum andern rennt. Die Sandfarbe, die auch bei Wüstengimpeln und Wüstenhühnern, bei Springmäusen und Füchsen, bei Steinkäuzen und Nachtschwalben, bei Gazellen und Antilopen wiederkehrt, ja selbst bei manchen Kriechtieren und vielen Kerfen sich findet, ist zweifellos eine in der Wüste sehr wirksame Schutzfarbe, aber über ihre Entstehung kann man sehr verschiedener Meinung sein. Hitze, Sand und Trockenheit bewirken sicherlich ein Ausbleichen, Vergilben, Sprödigkeit und rasche Abnutzung des Gefieders.

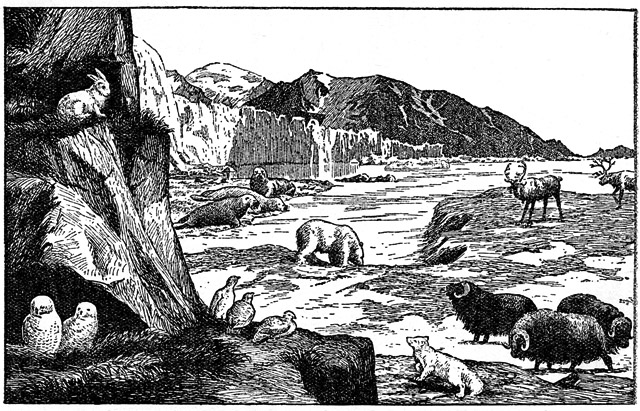

Abb. 10.

Polarlandschaft mit (von links nach rechts) Schneehase, Schneeeule, Walroß, Schneehuhn, Eisbär, Eisfuchs, Renntier, Moschusochse

Das durch alle diese Einflüsse zustande kommende sandfarbige Gewand erweist sich dann aber seiner Schutzfarbe wegen auch als sehr vorteilhaft und wird deshalb durch natürliche Zuchtwahl weiter vererbt, befestigt und vollkommener ausgebildet. Kennzeichnend für die Wüstentiere ist weiter ihre starke Oberflächenentwicklung, von der bereits die Rede war. Wir brauchen nur das Bild der schlanken Gazelle mit dem des plumpen Moschusochsen der Arktis zu vergleichen, um zu wissen, worauf es ankommt. Da ist alles Zierlichkeit und Schlankheit, Schnelligkeit und Anmut, Rasse, Leben, Temperament! (Abb. 11)

Das Kamel kann unbeschadet fünf, im Notfalle aber auch zehn, ja zwölf Tage ohne Wasser aushalten. Wie andere Wüstentiere, wittern sie aber das Wasser auf erstaunliche Entfernung, und von Elefantenherden wird behauptet, daß sie durch niedergegangene Regengüsse auf hunderte von Kilometern geradezu magnetisch angezogen werden, obgleich der Elefant ja kein Wüstentier ist. Den Flug- und Steppenhühnern, den Wüstentauben u. a. ermöglicht es ihr großartiges Flugvermögen, alltäglich weite Strecken zum Aufsuchen der gewohnten Tränkplätze zu durchmessen, und die Kriechtiere der Wüste oder Trockensteppe haben überhaupt nur ein ganz geringes Wasserbedürfnis. Wo aber jahrelang aller Niederschlag ausbleibt, wo jahrelang mit ungehemmter Glut die Sonne herniederbrennt, da erstirbt schließlich alles Tierleben, und es dauert dann Jahrzehnte, bis ein solcher Platz sich wieder bevölkert. So ist alles dreimal gesiebt, was in der Wüste sein Leben zu fristen vermag. Die Vögel sind auch hier wieder den Säugetieren gegenüber entschieden im Vorteil, denn sie haben eine viel geringere Wasserausdünstung, da sie keine Schweißdrüsen besitzen, da ihr Gesicht keine fleischigen, beständig anzufeuchtenden Lippen und Nasenlöcher enthält, sondern hornige Kiefer, und da sie ihren Harn nicht in flüssiger, sondern in kristallinischer Form ausscheiden. So stark schwitzende Tiere wie Pferde können es in der echten Sandwüste nie lange aushalten, und für Wildrinder mit ihrem sehr wasserhaltigen Kot und ihren ewig triefenden Mäulern ist die Wüste überhaupt kein Aufenthalt. Wohl finden sie sich noch in nicht zu trockenen Steppengebieten, aber ihr eigentlicher Wohnort ist der feuchte Sumpfwald. Dagegen gibt es Schnecken in der Wüste, soweit sich noch bescheidenster Pflanzenwuchs findet. Sie besitzen ja das famose Mittel, sich einfach in ihrem Hause einzukapseln, wenn die Sache gar zu ungemütlich wird, und in jahrelangem Dauerschlafe ruhig abzuwarten, bis ein Regenguß sie wieder ins Leben zurückruft und ihnen gleichzeitig den Tisch deckt. Eine algerische Wüstenschnecke, die im Londoner Museum zu Schauzwecken auf einem Kartonblatt angeleimt war, erwachte nach vier Jahren zu neuem Leben, als sie zufällig mit Feuchtigkeit in Berührung kam!

Abb. 11.

Afrikanische Wüstenlandschaft (trockene Steppe) mit Strauß, Sandflughuhn, Springmaus, Wüstenfuchs, Wildesel, Gazelle und Läuferlerche

Wie rasch die ganze Tierwelt wechselt, oder vielmehr mit welch großartiger Promptheit sie sich völlig umzustellen versteht, sobald Nässe durch Trockenheit abgelöst wird oder umgekehrt, das konnte ich in der Dobrudscha während des Weltkrieges beobachten. Wenn hier die alljährlichen Frühjahrsüberschwemmungen der Donau das ganze Land weithin unter Wasser setzen zur Freude der Fische, der Sumpf- und Wasservögel, der Fischotter, Egel und Libellen, dann steigen die Gehäuseschnecken aufs Schilf oder andere über den Wasserspiegel hinauswachsende Pflanzen, und die Nacktschnecken flüchten in den Mulm der hohen und hohlen Weidenbäume. In diesem Mulm wimmelt es überhaupt von allerlei Getier, das hier Rettung fand vor der dräuenden Flut. Spinnen bergen sich zwischen hochstehenden Pflanzenblättern oder fertigen sich aus ihren Fäden ein undurchdringliches Kapselgewebe an, in dem sie ruhig das Fallen des Wassers abwarten. Hasen und Wölfe, Füchse und Iltisse werden zu Schwimmkünstlern und suchen die wenigen über die Flut hinausragenden »Grinde« zu erreichen. Nach einiger Zeit treten die Wasser zurück, das Erdreich kommt wieder zum Vorschein und wird bald von der heißen Sommersonne trockengebrannt. Nun müssen sich Fische und andere Wassertiere in die Dauerseen zurückziehen, nun flüchten statt der Landschnecken die Wasserschnecken in den feuchten Mulm der Weidenbäume, nun können sich die Landtiere wieder auf die zutage tretenden Wiesen und Äcker zerstreuen, die gewohnten Erdlöcher oder sonstige Behausungen erneut beziehen. Das Kleingetier des Wassers zieht sich dagegen in den Schlamm zurück, um hier in Dauerzuständen die Wiederkehr besserer Zeiten abzuwarten, und der Schlammbeißer gräbt sich, seinem Namen entsprechend, metertief in den Schlamm ein, indessen es oben so trocken wird, daß schwerbeladene Wagen über seinen Zufluchtsort hinwegfahren können. So verschwinden bei fortschreitender Dürre nach und nach alle Wassertiere und werden durch Landtiere ersetzt. Es stehen sich hier zwei feindliche Welten gegenüber, die je nach den Wasserstandsverhältnissen miteinander abwechseln und die beide mit den vorzüglichsten Waffen und Trutzmitteln zum Kampfe um den Raum ausgerüstet sind. Bald macht diese, bald jene Platz, und so haben wir hier das Musterbeispiel einer »doppelgesichtigen Fauna« vor uns, wie ich diese auch in anderen Teilen der Welt wiederkehrende Erscheinung bezeichnen möchte.