|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

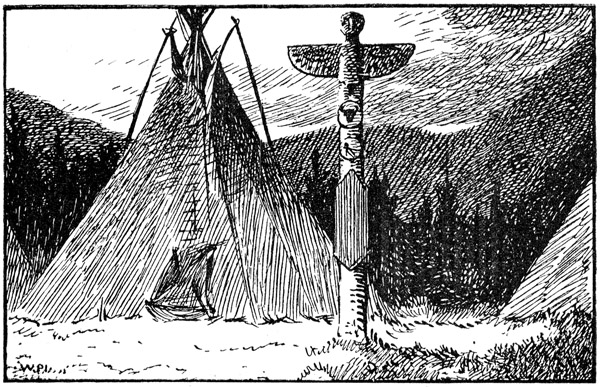

Wenn man an der pazifischen Küste – und bis zu tausend Meilen im Inland – ein Indianerdorf betritt, so sieht man vor den Häusern der Häuptlingsfamilien hohe, aus mächtigen Zederstämmen gehauene Säulen – die »Totem«-pfähle. Sie tragen auf ihrer Spitze in voller Plastik das Wappen (Totem) ihres Geschlechts – einen Bären, Adler, Raben, Schildkröte, Stachelschwein usw. – und erzählen in geschnitzten Bildern die Geschichte des betreffenden Geschlechtes. Jede Generation dieses hat die ihrige – von oben angefangen – hinzugefügt, und nicht selten findet man Totempfähle, auf welchen man die Ahnenreihe und hervorragende Taten eines Geschlechts bis auf zweihundert Jahre zurückverfolgen kann.

Wer diese Bildersprache zu lesen versteht, der kann sich, bevor er eine Behausung betritt, über ihre Bewohner und deren Stellung im Stamme volle Kenntnis verschaffen.

Auch diese Zeilen, welche ich als Nachwort hier folgen lasse, sollen ein solcher Totempfahl Die Verlagshandlung beabsichtigt, weitere Bände in Art und Ausstattung wie »Minnehaha« erscheinen zu lassen und nimmt jetzt schon Bestellungen darauf entgegen. sein, der den Leser über den Charakter dieser Romanreihe, welche der vorliegende Band einleitet, den nötigen Aufschluß gibt. Und da die meisten der folgenden Romane, Erzählungen und Skizzen zum großen Teile – wenn auch nicht ausschließlich – im Lande der Totempfähle spielen, so drängte sich mir das gewählte Sinnbild ganz von selbst auf.

Wenn ich hier vom Lande der Totempfähle spreche, so meine ich Kanada und Alaska im allgemeinen und nicht nur die westlichen Küstenstriche, in denen allein man die Totempfähle antrifft. Bis jetzt sind die Namen Kanada und Alaska für die deutsche Leserschaft ziemlich bedeutungslose und fast nur geographische Begriffe geblieben, die in ihr kaum etwas anderes als die Vorstellung starrer Eiswüsten erweckten, während doch im Sommer die Sonne dort mit tropischer Glut vom Himmel brennt.

Kanada! Alaska! – Länder der Nordlandwunder! An deren entlegenen, selbst dem Geographen häufig noch unbekannten Flußläufen der Indianer wohnt, ursprünglich und nicht von der Zivilisation »beleckt«, wie seine Rassegenossen in den Reservationen! In deren einsamen Felsentälern der Prospektor unter Mühen, Entbehrungen und harter Arbeit das angeschwemmte Steingeröll nach Gold durchwühlt! In deren Wäldern der Trapper seine Fallen stellt und der Hinterwäldler Bäume fällt, um Ackerfurchen zu ziehen! Auf deren weiten Grasflächen zwar nicht mehr der Büffel, wohl aber der Moschusochse herumstreift und über welche oft Herden von Zehn- und Hunderttausenden von Karibus (Renntieren) wandern, so daß der einsame Ansiedler, an dessen Blockhause sie vorbeiziehen, oft tagelang nichts wie das eigentümliche Knacken ihrer Beingelenke hört.

Kanada! Alaska! – Länder der grimmigsten Hinterwaldrealistik! In denen man heute noch – nicht als wesenlose Schemen einer vergangenen Romantik, sondern als Menschen von Fleisch und Blut – den Indianer und Trapper, Prospektor und Cowboy, Bienenjäger und Hinterwaldsfarmer antrifft, deren Gestalten uns aus den Lederstrumpferzählungen eines Fenimore Cooper und den Abenteuerromanen Friedrich Gerstäckers so vertraut und lieb geworden sind.

Kein Autor ist zu einem solchen Markstein in der Jugendliteratur der Welt geworden wie Fenimore Cooper. Er entdeckte erst Amerika für die Jugend, indem er ihr die neue Welt vorführte mit ihrer bis dahin ungeahnten Romantik, ihrer Gefahr, ihren Abenteuern, ihrer Tragik – und nicht zum wenigsten ihren urkräftigen Männergestalten, die – ob Engel oder Teufel – in ihrer primitiven Einfachheit doch immer Helden waren, an denen die Jugend sich begeisterte.

Wer, dessen Haar heute vielleicht grau ist, wie das meinige, empfindet nicht, wenn er an seine Jugend zurückdenkt, daß dieser ihr schönster Reiz gefehlt hätte ohne die Gestalten des »Letzten der Mohikaner« und seiner roten Brüder mit dem Kopfschmuck aus Adlerfedern, der Hinterwaldleute, Trapper und Pfadfinder.

Und als diese Periode lebensprühender amerikanischer Romantik schon leise zu verblassen begann, weil der Leser unwillkürlich jenen Erzählungen immer ein bedauerndes »Es war einmal« voranstellen mußte, da sorgte ein auf die Erhaltung dieser Romantik bedachtes, gütiges Geschick durch die Goldfunde in Kalifornien dafür, daß sie wieder frisch auflebte. Und es gab uns auch den Mann, der sie für die deutsche Literatur festhielt – Friedrich Gerstäcker, dem gleich darauf Otto Ruppius mit seiner Reihe amerikanischer Romane folgte.

Damit schloß – wenigstens für Deutschland und von Einzelerscheinungen abgesehen – die Periode amerikanischer Erzählungen ab. Autoren hatte es wohl noch gegeben, aber die Romantik begann selten zu werden. Die im Riesenmaße des Dampfes und der Elektrizität wachsende und sich ausbreitende amerikanische Industrie drängte das abenteuernde Leben der Wildnis immer mehr nach Westen, bis es schließlich gewissermaßen nur noch, wie die Indianer selbst, in Reservationen zu finden war. Wo noch wenige Jahre vorher der indianische Kundschafter sein Kanu auf dem stillen Flusse gepaddelt, der Waldläufer durch die Dickichte von Sykomoren, Zedern und Hickories seinen Pfad gesucht; des Morgens an den Präriegräsern und Blumen die Tautropfen wie glitzernde Diamanten im Sonnenlicht gefunkelt hatten, – da wanderten jetzt müde, schmutzige, verelendete Industriesklaven düsteren Fabrikkasernen zu und legten sich schwarze Sargschleier von Ruß und Kohlenstaub, vermischt mit dem Verwesungshauche von Massenschlächtereien, auf jeden noch übriggebliebenen und kümmerlich sein Leben fristenden Baum und Strauch.

Vielleicht lag auch darin Romantik oder zum mindesten Epik. Aber man mußte sie erst suchen und vielleicht sogar hineintragen, während die andere frei dagelegen hatte, für jeden zu sehen und zu greifen. Und es war auch nicht die Romantik und Epik, die uns in unserer Jugend begeistert hatte – jene Romantik der Wildnis, der freien Prärie, der Felsengebirge und der Golbgräberlager. Industrie und modernes Gesellschaftsleben hatten wir auch daheim, – und zuviel davon. Deshalb brauchte man nicht nach Amerika zu gehen und wäre wohl auch nicht gegangen in den nimmer endenden Strömen der Auswanderer.

So mußte man sich denn resigniert darein finden, daß der amerikanische Hinterwald und die Gestalten der Indianer, des Trappers, Bienenjägers und Goldgräbers für immer der Vergangenheit angehörten. Mit einer stillen Wehmut las man seinen Cooper, Gerstäcker und Ruppius noch einmal; sie hatten aber schon ihren größten Reiz, nämlich den der Unmittelbarkeit und des Zusammenhangs mit der Gegenwart, eingebüßt, und man legte sie beiseite mit einem: »Schade! – Es war einmal – –«

Und doch war die amerikanische Romantik nicht tot und wird es auch für lange Zeit noch nicht sein. Sie hat nur den Schauplatz verlegt und sich nach dem Norden zurückgezogen, wo sie so gut wie unentdeckt für die deutsche und selbst amerikanische Unterhaltungsliteratur immer gelebt hat. Nicht viel mehr als ein Jahrzehnt ist es her, daß dieser Norden – Alaska und Kanada – für die amerikanische Literatur (für die deutsche ist es überhaupt noch nicht geschehen) genau so »entdeckt« wurde, wie einst Amerika von Fenimore Cooper entdeckt wurde.

Veranlassung zu dieser »Entdeckung« gaben die sensationellen Goldfunde in Alaska, die Hunderttausende von Abenteurern dorthin lockten.

Kalifornien?

Was war Kalifornien verglichen mit Alaska? Schon die Überlandreise nach Kalifornien, gefahrvoll wie sie war, war nur ein Kinderspiel gegen die Reise über den Chilcot- und White-Paß und auf den tobenden Wassern durch die White-Horse-Schlucht nach dem Klondyke und Yukon.

Und das Leben und die Szenen in dem Goldlande selbst!

Dieses Nachwort ist nicht der Platz, mich ausführlich darüber zu verbreiten. Es würde mir auch unmöglich sein, der eisfunkelnden Romantik und grimmigen Epik dieser Periode, wie sie sich fast in jedem einzelnen Menschenschicksale dort enthüllte, auch nur entfernt so gerecht zu werden, wie es Robert Service und Jack London und den anderen, die ihnen folgten, in ihren Schriften gelungen ist. Ich wollte ja auch nur anführen, wie es kam, daß dem amerikanischen Volke plötzlich der Vorhang einer neuen Lebensbühne aufgerollt wurde, die ihm ein Land zeigte, in dessen heißen Sommern wie fürchterlichen Wintern das Gesetz vom Überleben des Stärkeren in unerbittlicher Strenge herrscht, und in dem es alle ihm so vertrauten und schon heimlich als tot betrauerten Gestalten der Indianer, Trapper, Goldgräber, Cowboys und Hinterwäldler in voller Gesundheit und Lebenskraft wiederfand.

Wer sagt, daß die Romantik eines Cooper und Gerstäcker ausgestorben ist?

Sie lebt. Und sie wird noch lange leben in jenem mächtigen Norden, dessen rasche Auffüllung jetzt nach der Stellungnahme Kanadas in diesem Kriege ausgeschlossen ist. Ich habe sie gesehen auf meinen Wanderungen durch das Land und werde sie dem Leser in den einzelnen Bänden dieser Serie vorführen, zusammen mit ihren prächtigen Typen gefestigter, urkräftiger Mannhaftigkeit, die bessere Vorbilder für die heranwachsende Generation sind, wie die verschwommenen, verträumten, energie- und willenlosen Charaktere, die man so häufig in den Romanen unserer Modernen findet.

Wenn ich hier vorwiegend von der Jugend gesprochen habe, so ist daraus nicht zu schließen, daß meine Bücher Jugendschriften im engeren Sinne des Wortes sein sollen. Sie sind im Gegenteil für Erwachsene geschrieben, enthalten aber nichts, was sie zur Jugendlektüre ungeeignet machen könnte. Alle übrigen Eigenschaften, die sie besitzen oder nicht besitzen mögen, wird der Leser selbst beurteilen können. Nur auf eine möchte ich noch aufmerksam machen. Ich habe es für unmöglich gefunden, die Indianersprache im Dialog auch nur einigermaßen charakteristisch wiederzugeben. Indianersprachen können nur sinngemäß in eine europäische Sprache übertragen werden.

Ein Beispiel mag das erläutern.

Ich entnehme es der Siouxsprache und benutze die Phonetische Schreibweise, da die Indianer kein Alphabet besitzen. Ich wähle das » Nini behai te«, eine mit einem Tabaksopfer an die Sonne verbundene Gebetsformel, bei welcher der Darbringer sich meist einen erhöhten Punkt wählt und die brennende Pfeife der Reihe nach in der Richtung nach den vier Himmelsgegenden ausstreckt.

In sinngemäßer Übersetzung würde das lauten:

»Ho, geheimnisvolle Medizin, du, welche du bist die Sonne! Hier ist Tabak! Ich will deinem Wege folgen. Gib, daß es geschehe! Mache, daß ich nur Gutem begegne und herumgehe um das, was mir schaden könnte (was geringer ist wie gut). Auf dieser ganzen Welt (Insel) regierst du alles, was sich bewegt, die Menschen eingeschlossen. Wenn du für einen entscheidest, daß sein letzter Tag auf dieser Erde gekommen ist, dann ist es so. Es kann nicht verzögert werden. Deshalb, o geheimnisvolle Medizin, ich bitte dich um deine Gunst!«

Wenn mir also der eine oder andere meiner verehrten Leser einwenden möchte, daß die Indianer nicht so gesprochen haben, wie ich sie im Dialog sprechen lasse, so wird ihm das angezogene Beispiel darin von vornherein recht geben.

Die Sioux in den Vereinigten Staaten sind jetzt freilich wohl schon alle Christen und das »Nini behai te« ist bei ihnen nicht mehr im Gebrauch. Die Sioux in Kanada, wie auch die meisten andern kanadischen Indianerstämme, sind es aber noch nicht. Mehr als die Hälfte haben ihren indianischen Glauben bis heute beibehalten.

Kanada besitzt noch etwas über hunderttausend Indianer. Sie trappen im Winter, bringen im Frühjahr die erbeuteten Pelze nach dem nächsten Kaufladen der Hudsons-Baikompagnie und leben im Sommer – abgesehen von einem bißchen Pferdezüchten und Fischen – von dem Ertrage ihrer Winterarbeit, das heißt sie faulenzen. Bei Eintritt des Winters, wo sie natürlich längst schon wieder mittellos sind, erhalten sie Proviant, Munition und Kleidungsstücke von der Kompagnie auf Kredit und ziehen dann mit ihren Fallen hinaus in den winterstarren Wald, wo der eisige, markdurchschneidende Wind fast ununterbrochen an ihrem Du-Gouts (der Wärme wegen halb in die Erde gegrabene Blockhütten) rüttelt und das Geheul der Wölfe unheimlich die Nächte belebt.

Bei Ausbruch des Krieges war übrigens wenigstens der vierte Teil von ihnen dem Verhungern preisgegeben, da infolge des plötzlich unterbundenen Pelzhandels die Hudsons-Baikompagnie sich weigerte, den Trappern den üblichen Kredit zu gewähren im Austausch für Pelze, für welche kein Absatz vorhanden war. Schließlich mußte die Regierung einspringen, um die schlimmste Not von dem nur für den Tag sorgenden roten Manne fernzuhalten. Selbstverständlich hatten auch die zahlreichen weißen Trapper eine schlimme Zeit durchzumachen.

Darüber aber, wie über manches andere mehr, werden die nachfolgenden Bände berichten. Verschiedene deutsche und österreichische Trapper und Prospektoren habe ich auch im Kriegsgefangenenlager angetroffen, und wir haben uns manche Stunde des nervenzermürbenden Gefangenenlebens durch die gegenseitige Erzählung unserer Abenteuer verkürzt.

Einer Persönlichkeit möchte ich hier aber noch besonders Erwähnung tun, Edward Warrens, eines alten englischen Prospektors, den ich in Morrissey (ebenfalls in den Felsengebirgen), wo ich früher interniert war, kennenlernte. Er war Soldat, trotz seiner sechzig oder fünfundsechzig Jahre, und einer unserer Wachtposten. Manchen langen Winterabend, wenn draußen der Schneesturm heulte und die Bäume brach, die Coyoten ihr Jammergeheul ertönen ließen und gelegentlich ein Wolf zornig und herausfordernd in das Konzert einstimmte, um sein Rudel um sich zu sammeln, habe ich mit ihm in dem kleinen Anbau zu unserer Shanty beim knisternden Herdfeuer von rotem, duftenden Zedernholz gesessen und seinen Reden gelauscht.

Er war zufrieden, wenn er reden konnte – und ich war es auch und ließ ihn reden. In seinen alten Knochen steckte noch immer das Goldfieber. Es packt den Menschen wie eine Krankheit, und wen es packt, den läßt es nicht mehr los. Auch ihn wird es nicht mehr verlassen, dieses Fieber; die feste Zuversicht, die allmählich zur fixen Idee wird, daß er seine Hand vielleicht schon heute, sicher aber morgen – oder doch ganz gewiß nächstens auf Schätze von Gold, Kobalt oder Nickel, oder Tungsten legen wird, die nach einer kanadischen Redensart meist doch nur am Ende des Regenbogens auf den Sucher warten. Es wird ihn nicht verlassen, bis seine müden Hände die letzte Pfanne Goldsand ausgewaschen haben und seine unsterbliche Seele das Ende des Regenbogens erreicht haben wird. – Dort wird sie die Schätze finden – – –

Es war selbstverständlich nicht ohne Absicht, daß ich den alten Prospektor hier erwähnte, denn der Leser wird ihn nicht nur mit all seinen Schrullen und Seltsamkeiten, sondern auch seiner tiefen Lebensweisheit, welche die Einsamkeit weltentlegener Felsentäler in ihm hatte emporkeimen und groß werden lassen, in den nachfolgenden Bänden wiederfinden, sondern auch – – aber darüber verweise ich ihn am besten auch auf die nachfolgenden Bände.

Geschrieben in der Kriegsgefangenschaft zu Vernon, B. C. (in den kanadischen Felsengebirgen) im August 1919.

Der Verfasser.