|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Um das Jahr 1700 galt Saturnin Siadoux als einer der angesehensten Einwohner des Dörfchens Croix Daurada bei Toulouse. Er war ein Witwer von sechzig Jahren, den der Betrieb einer ziemlich bedeutenden Ölsiederei zu Wohlstand gebracht hatte. Drei erwachsene Söhne gingen ihm in seinem Geschäft zur Hand, zwei blühende Töchter führten den Haushalt.

Der einzige Umstand, der ihm seinen Lebensabend verbitterte, war das Verhalten seiner Schwester, der Frau Mirailhe. Diese war vor kurzem Witwe geworden; ihr Mann hatte ihr sein ganzes beträchtliches Vermögen vermacht. Sie wohnte noch in Toulouse, um den Nachlaß zu regeln, wollte aber später nach Croix Daurada übersiedeln und den Rest ihres Lebens im Hause des Bruders zubringen. Sie liebte ihre Neffen und Nichten von ganzem Herzen, und da sie keine eigenen Kinder hatte, sollten jene dereinst ihre Erben werden.

Indes war Frau Mirailhe über die Jahre, in denen eine Frau sich entschließt, eine zweite Ehe einzugehen, noch nicht hinaus. Mancher angesehene Bürger von Toulouse warf ein Auge auf die hübsche und wohlhabende Witwe; aber nur einem einzigen gestattete sie, ihr Besuche zu machen und in ein freundliches Verhältnis zu ihr zu treten. Dieser Bevorzugte, der Fleischermeister Contegrel, war einer ihrer Nachbarn; er hatte ihr beim Ordnen der Bücher ihres Gatten wesentliche Dienste geleistet, deshalb war er ihr willkommen, so oft er das Haus betrat, und sie zog ihn bei allen wichtigen Angelegenheiten zu Rate.

Das war es, was Saturnin Siadoux durchaus nicht gefallen wollte; er merkte recht gut, wie Contegrel anfing, seiner Schwester den Hof zu machen, und er fürchtete, diese würde sich am Ende doch entschließen, seine Bewerbung anzunehmen; und dann war das reiche Erbe seinen Kindern verloren. Aber auch um seiner Schwester selbst willen war ihm die Freierei Contegrels nicht recht. Er hatte sich nach dem Rufe und dem früheren Leben des Metzgermeisters erkundigt und nicht eben das Günstigste in Erfahrung gebracht.

So lagen die Dinge, als Siadoux eine Geschäftsreise nach Narbonne unternahm. Von dieser Stadt aus schrieb er seinen Kindern, daß er den Rückweg über Castnaudry zu nehmen beabsichtige und dort bei einem alten Freunde zwei Tage verweilen wolle; am Dienstag, dem 26. April, werde er wieder in Croix Daurada eintreffen, man solle ihn zur Zeit des Nachtessens erwarten und zur Feier seiner Rückkehr ein reichliches Mahl herrichten. Seine Schwester solle dazu eingeladen werden, auch zwei Nachbarn, Geschäftsleute, die mit Siadoux befreundet waren, ferner der Pfarrer Chaubard, ein in jeder Familie gerne gesehener Gast.

Die Befehle des Vaters wurden befolgt, die Einladungen waren abgeschickt und bereitwillig angenommen worden, die Töchter mühten sich, um mit Küche und Keller Ehre einzulegen.

Der Festabend war herangekommen, im Hause des Herrn Siadoux wurde der Tisch gedeckt. Die Töchter sahen oftmals zu den Fenstern des oberen Stockes hinaus, von wo man ein großes Stück der Landstraße überschauen konnte. Aber vom Vater war nichts zu sehen.

Frau Mirailhe und die beiden Nachbarn stellten sich pünktlich ein. Der Pfarrer Chaubard dagegen, der sonst niemals auf sich warten ließ, kam nicht. Die Sonne ging unter, es fing an zu dunkeln, und noch immer waren weder Siadoux noch der Pfarrer erschienen.

Wartend saß die kleine Gesellschaft um den Tisch herum; nach einer Weile wurde aus der Küche heraufgeschickt: es müsse nun gegessen werden, sonst würden die Speisen verderben.

Man beriet, was man tun solle; Frau Mirailhe sagte endlich, sie glaube, ihr Bruder käme am heutigen Abend gar nicht mehr nach Hause. Es sei wohl das beste, mit dem Essen zu beginnen, sobald Herr Chaubard eintreffe.

In der Tat war das Wetter sehr ungünstig, es hatte den ganzen Tag geregnet, so daß es nicht unwahrscheinlich war, daß Siadoux seine Reise nicht hatte fortsetzen können.

Abermals wurde von der Küche heraufgeschickt, man möchte doch mit dem Essen nicht länger warten.

Es war ärgerlich, daß auch der Pfarrer noch nicht da war; sollte er krank sein? – Aber der jüngste Sohn des Herrn Siadoux, Johann, versicherte, er sei ihm am Morgen auf dem Wege nach Toulouse begegnet, und Herr Chaubard habe gesund und frisch wie immer ausgesehen. Auch einer der Nachbarn wollte den Pfarrer – am Nachmittag – getroffen haben; er aber behauptete, daß der geistliche Herr von fürchterlicher Blässe gewesen sei.

Ein anderer der Söhne, namens Thomas, erbot sich nun, den Pfarrer in seiner Wohnung aufzusuchen und zur Gesellschaft zu bringen, falls er ihn gesund und außerhalb des Bettes antreffe.

Als Thomas Siadoux in des Priesters Haus kam, fand er diesen allein in seinem Studierzimmer sitzen. Herr Chaubard sprang entsetzt auf, als der junge Mann bei ihm eintrat.

Thomas entschuldigte sich, daß er den Herrn Pfarrer erschreckt habe. »Was wünschet Ihr von mir?« fragte ihn dieser mit einem eigentümlich rauhen Tone.

Thomas erinnerte ihn an das Abendessen und teilte zugleich mit, daß sein Vater ausgeblieben sei. In diesem Augenblick fiel der Priester in seinen Stuhl zurück und schien von einem Fieberschauer erfaßt zu werden, der ihn vom Kopf bis zu den Füßen durchrüttelte.

Thomas erstaunte, doch schrieb er die seltsame Art des Pfarrers einer leichten Erkältung infolge des schlechten Wetters zu und forderte ihn mit den freundlichsten Worten auf, ihm zum Abendessen zu folgen. Wenn er nicht käme, so müsse seine Familie ja glauben, sie hätte den Herrn Pfarrer, der sich ihr sonst immer so freundlich erwiesen habe, irgendwie beleidigt.

Herr Chaubard erhob sich abermals von seinem Stuhl. Sein Benehmen war gänzlich verändert, aber ebenso auffallend wie zuvor. Seine Augen glänzten, wie wenn Tränen darin stünden, er faßte die Hand von Thomas Siadoux, drückte sie lange und herzlich und schaute den jungen Mann mit einem merkwürdigen Blicke an.

»Möget Ihr nie an meiner Freundschaft zweifeln, auch heute nicht!« sagte er sehr ernst. »So unwohl ich mich auch fühle, will ich doch an dem Nachtessen teilnehmen, um Euretwillen –«

»Und um meines Vaters willen?« setzte Thomas überredend hinzu.

»Lasset uns gehen.«

Thomas legte ihm den Mantel um, beide verließen die Wohnung des Pfarrers und gingen nach dem Siadouxschen Hause.

Herr Chaubard entschuldigte bei der Gesellschaft sein Ausbleiben mit einem Nervenübel, das ihn öfters befalle, er wolle indes sein möglichstes tun, um zu dem geselligen Vergnügen des Abends beizutragen. Alle Anwesenden fanden das Aussehen des Pfarrers eigentümlich verändert, und nicht bloß sein Aussehen, auch sein Benehmen war sonderbar. Scheinbar nahm er zwar an der Unterhaltung teil, aber seine Reden waren unzusammenhängend und wirr, seine Heiterkeit erzwungen, er stocherte in dem Essen herum, trank schnell nacheinander mehrere Glas Wein und versank oft in dumpfes Brüten, aus dem er plötzlich wieder jäh aufschreckte.

Das Hauptgespräch bei Tisch drehte sich naturgemäß um den abwesenden Hausherrn; je mehr der Abend vorrückte, desto unruhiger wurde der Priester. Die anderen sahen, daß ihm am wohlsten sei, wenn man ihn völlig in Ruhe ließe; als desto ungehöriger empfanden sie es, daß Johann Siadoux ihn unaufhörlich aufs genaueste beobachtete und kein Auge von ihm verwandte.

Um elf Uhr standen die Gäste auf. Die beiden Nachbarn nahmen Abschied, wie es sich gehört, Herr Chaubard hingegen war plötzlich verschwunden, ohne nur »Gute Nacht!« zu sagen. Wiewohl er sonst von der ausgesuchtesten Höflichkeit war, nahm man ihm das bei seinem offenkundigen Unwohlsein nicht übel.

Die Witwe Mirailhe und die beiden Mädchen zogen sich in ihre Schlafzimmer zurück. Die drei Brüder blieben noch im Speisesaal. Die beiden älteren machten Johann ernstliche Vorhaltungen wegen seines unfreundlichen Wesens gegenüber dem Gaste; Johann entgegnete nichts weiter, als daß er ihnen sein Verhalten am nächsten Tage erklären wolle.

Als am folgenden Tage mit der Post kein Brief des Herrn Siadoux einlief, glaubten seine Angehörigen, daß er nun bestimmt in kurzem selbst eintreffen werde.

Aber Stunde um Stunde verfloß, er kam nicht. Gegen Mittag sahen die Töchter, als sie wieder einmal nach dem Vater ausschauten, einen Trupp von Leuten, die sich dem Dorfe näherten. An der Spitze schritt der oberste Gerichtsbeamte von Toulouse in seiner Amtstracht, hinter ihm kamen mehrere Gerichtsdiener, die etwas zu tragen schienen. Der Zug machte vor dem Hause des Herrn Siadoux halt. Die Töchter eilten an die Tür, um zu erfahren, was das zu bedeuten habe. Sie erblickten auf der Bahre, welche die Männer trugen, den Leichnam ihres Vaters.

Man hatte den leblosen Körper in der Frühe des 27. April an den Ufern des Gers gefunden. Dem Toten war nichts Wertvolles geraubt, man fand Uhr und Börse an ihrem Ort. Brust und Rücken waren dem Unglücklichen von elf tiefen Messer- oder Dolchstichen durchbohrt worden.

Der Schmerz und der Jammer im Hause des Toten war unbeschreiblich. Geraume Zeit verging, ehe die Kinder es zu fassen vermochten, daß ihr teurer Vater, den sie noch vor wenigen Tagen gesund und kräftig gesehen, als Leiche vor ihnen lag. Sie konnten sich nicht erklären, von wem er, der niemals einen Feind gehabt hatte, tückisch ermordet worden war.

Man hatte nicht die geringste Vermutung, wer der Täter sein könne. Dem Gerichtsbeamten blieb daher nichts weiter übrig, als der Familie seine Teilnahme auszudrücken und das Versprechen zu geben, daß er alles aufbieten wolle, um den Verbrecher ausfindig zu machen. Er zog mit seinen Leuten wieder ab. Die Witwe Mirailhe und ihre Nichten legten sich, als der Abend herankam, nieder, erschöpft von der Gemütsbewegung, und abermals blieben die drei Brüder allein im Zimmer.

Sie besprachen das gräßliche Unglück, ihr heißes südliches Blut kochte, es verlangte sie nach Rache, und mit tränenlosen Augen fragten sie einander, wer wohl den Mord begangen haben könne.

Endlich nahm Johann das Wort. »Ihr tadeltet mich gestern, weil ich den Herrn Chaubard fortwährend so spähend angesehen hatte. Aber als er bei uns war, kam mir die Überzeugung, daß unserem Vater etwas zugestoßen sei, und daß der Priester darum wisse.«

Seine beiden Brüder blickten ihn erstaunt an.

»Ich wiederhole: der Priester weiß, wer unsern Vater ermordet hat!«

Und nun machte er die Brüder auf alles aufmerksam, was seinen Argwohn hervorgerufen hatte: das vortreffliche Aussehen des Pfarrers am Morgen, sein geisterhaft blasses einige Stunden später; sein merkwürdiges Benehmen, von dem Thomas erzählt hatte, und das sie dann selbst beim Abendessen beobachten konnten; zuletzt, daß Chaubard es am Abend in auffälliger Weise vermieden habe, auf das Gespräch über die Abwesenheit des Vaters einzugehen, ja, daß er versucht, diesem Gespräch eine andere Wendung zu geben und viermal – Johann hatte genau beobachtet – viermal mit etwas ganz anderem begann.

Was Johann sagte, leuchtete seinen Brüdern vollkommen ein; sie frugen sich aber, woher der Pfarrer etwas wissen könne.

»Das soll er uns selbst sagen!« versetzte Johann.

Und nun berieten die Brüder.

Darauf gingen sie feierlich in das Zimmer, in dem der Leichnam des Vaters lag, einer nach dem anderen küßte den Toten auf die Stirn, dann reichten sie sich die Hände, sahen sich fest ins Auge und trennten sich. Ludwig und Thomas setzten ihre Hüte auf und begaben sich ohne Verzug in die Wohnung des Priesters, Johann ging ins Hinterhaus, in welchem die Ölsiederei betrieben wurde.

Nur einer der Arbeiter war anwesend. Er hatte einen ungeheuren Kessel mit kochendem Leinöl zu überwachen.

Johann schickte ihn nach Hause. Nach dem Unglück, das ihnen zugestoßen sei, könne er doch nicht schlafen und wolle seinen Platz beim Kessel einnehmen.

Der Mann entfernte sich, und Johann setzte sich neben dem Kessel nieder.

Unterdessen baten Ludwig und Thomas den Pfarrer, mit ihnen zu kommen. Der Schrecken über des Vaters furchtbaren Tod habe ihre Tante und ihre älteste Schwester so sehr entsetzt, daß für ihren Verstand zu fürchten sei, wenn sie nicht noch in der Nacht geistlichen Trost und Beistand erhielten. Der Priester – pflichtgetreu wie immer, wo es sich um Dinge seines Amtes handelte – erklärte sich sogleich bereit, die jungen Männer zu begleiten. Er zog seinen Chorrock an und nahm das Kruzifix mit.

Die zwei führten ihn in das Hinterhaus, wo Johann wartend bei dem Ölkessel saß. Kaum war der Pfarrer eingetreten, so wurde die Tür hinter ihm zugeschlossen, und Thomas sagte ihm, daß nicht die Frauen ihn brauchten, sondern daß sie selbst von ihm Antwort auf einige Fragen haben wollten. Wenn er sich weigere – – er blickte Johann und den kochenden Kessel an.

Der Priester erschrak, aber seine Seele war ohnehin schon zerrüttet. Sie führten ihn an den Kessel, in welchem das Öl zischte. Ludwig nahm ihm das Kreuz ab und hielt es ihm vor das Gesicht, Thomas nötigte ihn, die rechte Hand darauf zu legen, und nun – Johann fragte – entspann sich, der späteren Aussage der Brüder zufolge, etwa dieses Zwiegespräch:

»Unser Vater wurde uns ermordet ins Haus gebracht. Wißt Ihr, wer ihn getötet hat?«

Der Priester zauderte und schwieg, Thomas und Ludwig drängten ihn näher an den Kessel.

»Antwortet, wenn Euch Euer Leben lieb ist!« drohte Johann. »Sagt uns, die Hand auf dem heiligen Kruzifixe, ob Ihr den Menschen kennt, der unsern Vater getötet hat?«

»Ich kenne ihn.«

»Wann machtet Ihr seine Bekanntschaft?«

»Gestern.«

»Wo?«

»In Toulouse, in der Kirche des heiligen Stephan, wo ich Messe zu lesen und Beichte zu hören hatte.«

»So nennet uns den Mörder!«

Als er diese Worte hörte, zog der Priester das Kruzifix fest an sich und nahm seinen ganzen Mut zusammen.

»Niemals!« antwortete er. »Das, was ich weiß, erfuhr ich im Beichtstuhl. Die Geheimnisse der Beichte aber sind heilig. Verrate ich sie, so begehe ich ein Sakrileg. Lieber sterben.«

Johann forderte ihn auf, zu überlegen, was er spreche. Wenn er bei seinem Schweigen verharre, den Mörder verheimliche, so werde er dessen Mitschuldiger. Er erklärte dem Priester, daß sie bei dem Leichnam ihres Vaters geschworen hätten, seinen Tod zu rächen. Wenn er ihnen das Geheimnis nicht entdecke, so würden sie ihn für den Mord büßen lassen. Nochmals fordere er ihn darum auf, den Namen des Verbrechers bekanntzugeben.

»Lieber sterben,« wiederholte der Priester, fest wie zuvor.

»So stirb also!« rief Johann. »Werft ihn in den Kessel!«

»Laß ihm Zeit,« baten Ludwig und Thomas.

»Nun wohl,« sagte Johann; »so wollen wir dort an der Uhr fünf Minuten abzählen. In dieser Zeit mag der Priester seinen Frieden mit Gott schließen, oder sich besinnen und reden.«

Die Augen auf die Uhr gerichtet, so warteten die drei.

Der Priester kniete nieder und betete.

»So sprechet doch! Um Euretwillen, um unsertwillen sprecht!« flehte Thomas, als die Gnadenfrist verstrichen war.

Der Priester wollte reden, er vermochte es nicht, ein undeutbares Stammeln kam von seinen Lippen.

»Hebt ihn auf!« rief jetzt Johann, den Priester am Arm packend. »Hebt ihn auf und werft ihn in den Kessel!«

Die Brüder zögerten, Johann erinnerte sie an ihren Schwur.

Da faßten Thomas und Ludwig ihr Opfer, der Unglückliche wurde emporgehoben, er schwebte über dem Kessel, die Glut schlug ihm entgegen. Einen Schrei des Entsetzens stieß er aus, die Brüder hielten ihn über dem Rande und mahnten ihn zum letzten Male.

Da wurde er schwach. Er machte ein Zeichen. Sie setzten ihn auf einen Stuhl und warteten, bis er die Sprache wieder gefunden.

Seine ersten Worte waren ein inständiges Flehen. Dann, sich in sein Schicksal ergebend, bat er Thomas, ihm das Kruzifix zu reichen. Thomas gab es ihm, Chaubard küßte das Bild des Heilands und bat mit matter Stimme Gott um Verzeihung für die Sünde, die er zu begehen im Begriffe sei.

Und nun wiederholte Johann seine Fragen.

»Ihr kennet den Mörder unseres Vaters?«

»Ich kenne ihn.«

»Seit wann?«

»Seit er mir gestern in Toulouse gebeichtet hat.«

»Nun nennet ihn!«

»Sein Name ist Contegrel.«

»Derselbe, der unsere Tante heiraten will?«

»Derselbe.«

»Was führte ihn in den Beichtstuhl?«

»Seine Gewissensbisse.«

Und nun erzählte der Priester: Contegrel war es zu Ohren gekommen, daß nachteilige Gerüchte über ihn sich im Umlauf befanden. Er hatte richtig vermutet, daß der alte Siadoux sich nach Narbonne begeben, um jenen Gerüchten auf den Grund zu kommen; denn in Narbonne hatte Contegrel früher seinen Wohnsitz gehabt. Was Siadoux in jener Stadt gehört hatte, das mußte eine Verbindung seiner Schwester mit Contegrel zur baren Unmöglichkeit machen. Contegrel war bereits verheiratet, er hatte seine Frau in Narbonne verlassen, wo dieselbe unter fremdem Namen mit einem anderen Manne lebte. Sie selbst – und Contegrel erfuhr es – hatte dies Siadoux bekannt. Daraufhin hatte sich Contegrel entschlossen, um zur Ehe mit der reichen Frau gelangen zu können, deren Bruder aus dem Wege zu räumen. Zwischen Villefranche und Croix Daurada war der Mord begangen worden. Bis Villefranche hatte sich Siadoux in der Gesellschaft mehrerer Leute befunden, welche dieselbe Straße gingen. Dann ritt er allein weiter. Contegrel zog das Messer, als Siadoux anhielt, um sein Pferd am Flusse zu tränken, und erstach ihn von hinten.

Bei seinem Eide beteuerte der Priester, daß dies die Wahrheit sei.

»Nun könnt Ihr gehen,« sagte Johann.

Der Priester stand auf. Von dem Augenblick an, in welchem die Todesangst ihm den Namen des Mörders erpreßt hatte, war eine große Veränderung mit ihm vorgegangen. Er antwortete mit der unerschütterlichen Ruhe eines Mannes, für welchen alle menschlichen Dinge ihren Wert verloren haben.

An der Türe blieb er stehen, er sah die drei Brüder mit einem tief bekümmerten Blick an, den keiner von ihnen vergessen konnte, und sagte dann:

»Ich vergebe Euch, betet für mich, wenn meine Zeit kommt!«

So verließ er wankenden Schrittes das Haus.

Die Nacht war weit vorgeschritten, trotzdem beschlossen die drei Brüder, sogleich nach Toulouse zu eilen und dort noch vor Tagesanbruch der Gerichtsbehörde Anzeige zu erstatten.

Es schlug ihnen zwar das Gewissen, sie machten sich Vorwürfe, daß sie den Pfarrer gezwungen hatten, den Mörder zu nennen; aber sie waren auch überzeugt, daß es ihre Kindespflicht gewesen sei, jedes Mittel zu benützen, um den Mord ihres Vaters zu rächen. Sie waren der Ansicht, daß die härteste Strafe, die Herrn Chaubard treffen könne, der Verlust seiner Pfarrei sei; für diesen Fall aber – darauf gaben sie sich die Hand – wollten sie ihn entschädigen und gemeinsam dafür sorgen, daß er sein genügendes Auskommen habe.

Erst in Toulouse gingen ihnen die Augen auf. Als sie dem Beamten, welcher tags zuvor in ihrem Haus gewesen, mitteilten, wer der Mörder sei, und wie sie ihn entdeckt, malte sich das größte Entsetzen in dessen Mienen. Mit bebender Stimme rief er aus: »Es wäre vielleicht besser, ihr wäret nie geboren worden, als daß ihr den Tod eures Vaters auf solche Weise sühnt! Euere Handlung stürzt den Schuldigen und den Unschuldigen in das gleiche Verderben!«

Contegrel wurde verhaftet; da es keine anderen Beweise gegen ihn gab, mußte ihm die Aussage des Pfarrers vorgehalten und so der Bruch des Beichtgeheimnisses verraten werden. Das zuständige Tribunal, das Parlament von Languedoc, erließ sofort den Befehl, daß der Priester und die drei Brüder gleichfalls einzuziehen, und daß auch ihnen der Prozeß zu machen sei.

Zunächst wurde nun Contegrel des Mordes überführt, zur Räderung verurteilt und nach wenigen Wochen in Toulouse öffentlich hingerichtet.

Die Brüder Siadoux gestanden ohne Bedenken, daß sie den Pfarrer Chaubard nur durch die ernstgemeinte Drohung, ihn in den Kessel mit siedendem Öl zu werfen, hätten nötigen können, den ihm unter dem Siegel der Beichte bekannt gewordenen Mörder ihres Vaters zu offenbaren. – Sie wurden zum Tode durch den Strang verdammt.

Eine weit furchtbarere Strafe erwartete den unglücklichen Priester. Das Erkenntnis gegen ihn lautete: Es sind ihm die Glieder einzeln durch das Rad zu brechen, dann soll er noch lebend auf den Scheiterhaufen gebracht und verbrannt werden.

So sehr man auch an die grausamsten Exekutionen gewöhnt war – dieser Fall rief doch allgemeine Entrüstung hervor. Niemand konnte in dem, was die Brüder getan, ein todeswürdiges Verbrechen entdecken; noch weniger konnte man begreifen, warum Chaubard dem Feuertode verfallen sein sollte. Er war ja in der peinlichsten Zwangslage gewesen und hatte das Beichtgeheimnis nur verletzt, um dem entsetzlichsten Tode zu entgehen.

Nicht nur aus Toulouse, aus der ganzen Landschaft lief eine Flut von Schreiben zugunsten des unseligen Priesters und der Brüder ein. Aber das Los des Pfarrers war entschieden. Alles, was die Fürsprache von Personen vom höchsten Range erreichte, war, daß der Scharfrichter ihm den Todesstoß versetzen durfte, ehe sein Körper den Flammen übergeben wurde. Mit dieser einzigen Milderung wurde der Spruch in seiner vollen Strenge an dem Pfarrer von Croix Daurada vollzogen.

Jetzt sollten auch die Brüder Siadoux sterben. Aber das durch den Tod des allgemein beliebten Priesters auf das heftigste erbitterte Volk zeigte eine solche Empörung darüber, daß die Behörden glaubten, darauf Rücksicht nehmen zu müssen. Die Sache der jungen Männer wurde von der heißblütigen Bevölkerung zur Sache von allen Vätern und Söhnen gemacht, man rühmte ihre kindliche Liebe, man führte ihre Jugend für sie ins Feld; man wies darauf hin, daß sie die furchtbare Verantwortung, die sie durch den gegen den Geistlichen verübten Zwang auf sich geladen, nicht kannten.

Die Behörden hatten Andeutungen erhalten, daß das Erscheinen der Gefangenen auf dem Schafott das Signal zu einem allgemeinen Aufruhr und zur gewaltsamen Befreiung der Brüder sein würde. Unter diesen Umständen beschloß man, die Hinrichtung hinauszuschieben, die Brüder einstweilen in sicherem Gewahrsam zu halten, und das Todesurteil erst, wenn das Volk sich beruhigt hätte, zu vollstrecken.

Der Aufschub rettete den Brüdern nicht nur das Leben, sondern gab sie auch der Freiheit wieder. Sie waren alle drei hübsche, stattliche Männer. Der sanfteste unter ihnen, Thomas, flößte der Tochter des Gefängniswärters zuerst lebhafte Teilnahme, dann heiße Liebe ein. Der Vater wurde durch die Bitten und Tränen seiner Tochter erweicht, er ließ sich bewegen, ein Auge zuzudrücken und ein einziges Mal nicht so wachsam zu sein wie sonst – das übrige besorgte das schlaue Mädchen.

Eines Morgens vernahmen die Bewohner von Toulouse zu ihrer nicht geringen Freude, daß die drei Brüder in Gesellschaft der Tochter des Gefängnisdieners entflohen seien.

Um der gesetzlichen Form zu genügen, ordnete die Behörde zwar eine Verfolgung an, aber im Grunde war auch sie recht froh über diese Lösung. Man gab sich nicht sonderliche Mühe, der Flüchtlinge wieder habhaft zu werden, und so gelang es ihnen, ohne große Schwierigkeiten über die Grenze zu kommen.

Drei Wochen später traf aus Paris der Befehl ein, das Urteil solle am Bilde der Brüder Siadoux vollzogen werden. Kaum war dies geschehen, so erhielten sie die Erlaubnis, nach Frankreich zurückzukehren, jedoch mit der ausdrücklichen Bedingung, daß sie weder ihren Geburtsort noch überhaupt die Provinz Languedoc jemals wieder betreten dürften. Mit dieser Einschränkung konnten sie sich niederlassen, wo es ihnen beliebte.

Von ihrem weiteren Schicksale ist nichts bekannt geworden.

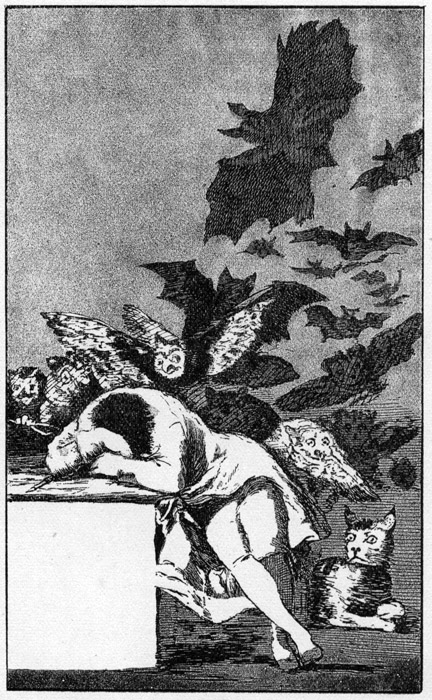

Goya