|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Tief in das sociale Leben der Naturvölker einschneidend sind, wie man sich wohl denken kann, die ansteckenden Krankheiten, die Epidemien, und bei dem Ausbruche derselben sehen wir sie nicht selten vollkommen den Kopf verlieren, wie das ja in ähnlicher Weise auch bei civilisirten Nationen vorkommt. Aber auch manchem mehr oder weniger geschickten Versuche, mit der Epidemie den Kampf aufzunehmen, begegnen wir bereits, und wir haben hierin mit gutem Rechte die Anlange einer öffentlichen Gesundheitspflege zu erkennen. Wollen wir daher einen Einblick gewinnen, was die Naturvölker sich über die epidemischen Erkrankungen für Vorstellungen machen, und in welcher Weise sie dieselben zu behandeln und zu heilen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern bestrebt sind, so können wir dabei die Besprechung ihrer Hygieine nicht gut umgehen. Es lässt sich das Eine nicht ohne das Andere abhandeln.

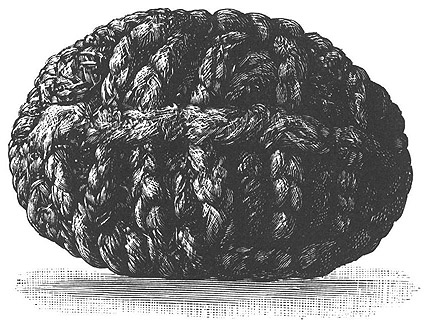

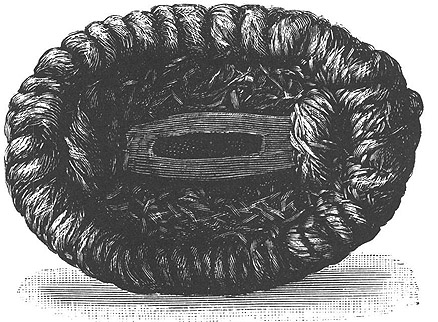

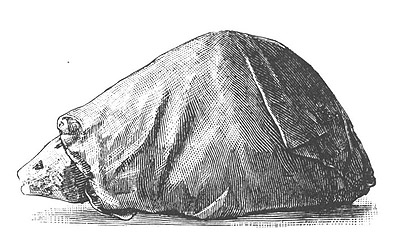

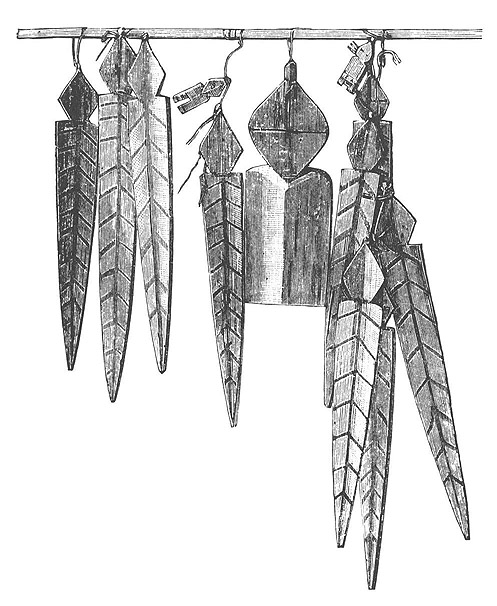

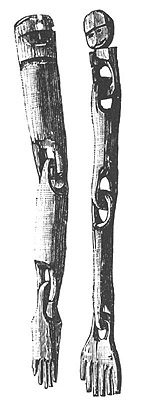

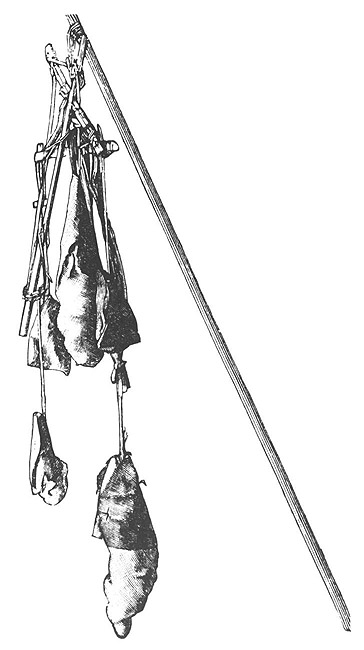

Fig. 92 u. 93. Respirator der Kwixpagmut in Alaska. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

In dem Verlaufe der vorliegenden Untersuchungen sind wir auf hygieinische Maassregeln hier und da wohl schon gestossen. Allerdings gehörten dieselben meist der privaten Gesundheitspflege an. Absichtlich hervorgerufenes Erbrechen, um den überladenen Magen zu entlasten, Purganzen um die Verdauung zu regeln, die Massage zur Bekämpfung der Uebermüdung, der Gebrauch von See- und Flussbädern und das Transpiriren in der Schwitzhütte haben wir in dieses Gebiet zu rechnen. Ferner sind hierher zu zählen die Schutzvorrichtungen arktischer Völker, um ihre Augen vor zu greller Beleuchtung zu beschützen, d. h. ihre oben bereits erwähnten Augenschirme (Jagdhüte) und Schneebrillen. Auch den bei den Kalmücken gebräuchlichen Augenflor, um den Rauch des Herdfeuers von den Augen abzuhalten, dürfen wir nicht mit Stillschweigen übergehen.

In dieses Gebiet gehört aber auch eine Vorrichtung der Kwixpagmut, eines Indianer- oder Eskimo-Stammes, über welche uns Jacobsen berichtet. »Dieselbe besteht aus einer Art von Respirator (Fig. 92 u. 93), welchen diese Leute bei ihren Schwitzbädern in den Mund nehmen, damit der Rauch des Feuers nicht in ihre Lungen eindringen könne. Dieser Respirator wird aus einem Geflecht von feinem Grase hergestellt, welches durch einen kleinen hölzernen Pflock, der in den Mund gesteckt wird, festen Halt gewinnt.«

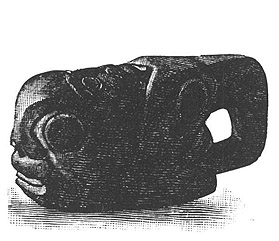

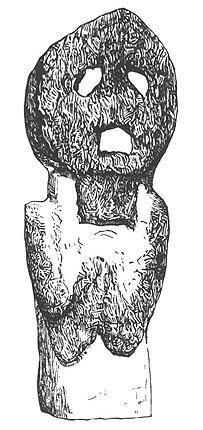

Fig. 94. Steinernes Amulet eines Medicin-Mannes der Tschimsian-Indianer. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

Fig. 95. Japanerin, deren Rücken mit Moxen-Narben bedeckt ist. Nach einem japanischen Holzschnitt.

Auch die Kauterisation und das Scarificiren werden bei einzelnen Völkerschaften aus hygieinischen Rücksichten ausgeführt. Beides benutzen wiederholentlich die Fullah in West-Afrika bei ihren Kindern, um sie vor Krankheiten zu bewahren, wenn sie dereinst erwachsen sein werden.

Die Indianer im nördlichen Mexico pflegen, wenn durch anstrengende Märsche ihre Beine und Füsse ermüdet sind, durch Scarificationen mit scharfen Feuerstein-Splittern ihre Extremitäten wieder leistungsfähig zu machen. »In den äussersten Fällen reiben sie dieselben auch noch mit dem beissenden Blatte der Maguey ein, welches auf ihren abgehärteten Körper wie ein Emolliens wirkt und ihre Leiden prompt erleichtert.«

Die Eingeborenen der Oster-Insel bedienen sich gewisser Blätter als Prophylaxe gegen bestimmte Krankheiten.

Eines besonderen vorbeugenden Heilmittels der japanischen Volksmedicin haben wir noch zu gedenken. Das sind die Moxen, deren Anwendung, wie Wernich sagt, wahrscheinlich japanesisches Eigenthum ist und nicht von den Chinesen überkommen wurde. »Auch die Chinesen kennen zwar das Brennen am Körper zu verschiedenen Zwecken: einmal gehört bei den Bonzen dasselbe zu den Merkzeichen der abgelegten Gelübde; es wird zu diesem Zweck gewöhnlich auf dem Schädel vorgenommen; dann wenden sie es jetzt in ziemlich energischer Weise als Heilmittel gegen Krankheiten an – vielleicht auch erst nachdem sie das geeignete Mittel aus Japan überkommen haben. Denn es steht fest, dass die Artemisia vulgaris s. Moxa, welche auf dem Ibuki-Berge in der japanischen Landschaft Omi wächst, in Massen nach China exportirt wird.«

Die Moxa spielt nach Wernich in Japan nicht die Rolle eines Heilmittels, sondern überwiegend die eines Präservativs, und er fährt fort: »Einen Japaner zu sehen, der nicht an den Waden und an der Wirbelsäule Narben von Moxen hatte, gehörte mir in der Poliklinik zu den seltensten Erfahrungen. An der ersteren Stelle bilden sie angeblich den besten Schutz gegen Kak-ke, auf dem Rücken angebracht, gewöhnlich zu beiden Seiten der Processus spinosi in Zahl von einigen dreissig hinlaufend, verhindern sie, dass Lepra und Gehirnkrankheiten das Individuum befallen.«

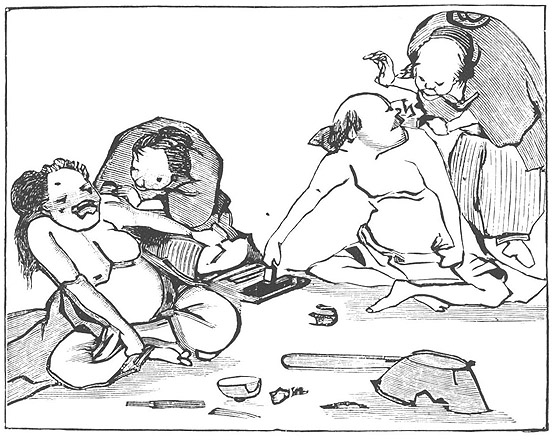

Fig. 96 Japaner und Japanerin, denen Moxen gesetzt werden. Nach einem japanischen Holzschnitt.

Unsere Figur 95 zeigt nach einem japanischen Holzschnitt eine Japanerin bei den Geheimnissen ihrer Toilette. Ihr Oberkörper ist völlig entblösst, und längs ihrer Wirbelsäule erkennt man deutlich eine Anzahl von Moxen-Narben.

»Noch andere Schutzpunkte sind: die Fusssohle gegen Krämpfe, der Ellbogen bei Schulterrheumatismus, Brustbein und Schlüsselbeine gegen Ausbruch von Brustkrankheiten u. s. w. Man muss dabei, vielleicht angeregt durch die Empfindlichkeit einiger dieser Stellen, nicht an die Schmerzhaftigkeit unserer Moxen denken. Die Blätter der Artemisia, welche sich im Mai mit einem sammetartigen Foment bedecken, werden getrocknet, zu einer wolligen zunderähnlichen Masse zerstampft und aus dieser dann kleine cylindrische Stäbchen gerollt, diese mit Speichel auf die Haut geklebt und angezündet. Bis auf die Haut abgebrannt üben sie eine sehr schwache cauterisirende Wirkung aus. Diese aber wird auch nur verlangt, denn nicht Ableitung, noch weniger eine Entzündung an der gebrannten Stelle ist der Zweck des Heilverfahrens, sondern es muss die Stelle für vielfache Wiederholungen, die am segensreichsten wirken, frei gehalten werden, und der unmittelbare Effect soll nicht sein, schädliche Potenzen abzulenken, sondern die cauterisirte Stelle aus der Moxe frische Lebenskraft einsaugen zu lassen, damit der Körper dadurch zu grösserem Widerstande gegen die Krankheit gestärkt werde.«

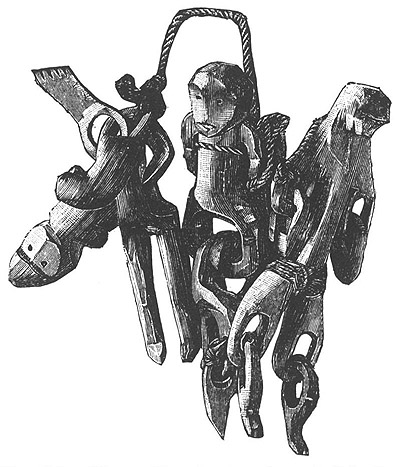

Fig. 97 u. 98. Amulete eines Medicin-Mannes der Tschimsian-Indianer. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

Ein solches Ansetzen der Moxen bei einem Manne und einem Weibe, welche ihrer ganzen Erscheinung nach sicherlich dem niederen Volke angehören, sehen wir auf der nach einem japanischen Holzschnitte gefertigten Figur 96. Das Geschäft des Moxen-Setzens ist nicht eine Obliegenheit der Aerzte, »sondern von Alters her niedriger Leute, bestimmter armer Weiber oder der Familienmütter; die Aerzte; werden nur um Bezeichnung der günstigen Punkte angegangen, für die meisten prophylactischen Zwecke stehen jedoch auch diese durch Tradition fest.«

Führen wir nun noch die oben bereits ausführlich geschilderten Impfungen an, sowie die Vorschriften der Diät und die unter bestimmten Verhältnissen den Naturvölkern auferlegten Speiseverbote, so würde wohl so ziemlich Alles besprochen sein, was der privaten Gesundheitspflege zuzuzählen wäre.

Einer in Bezug auf ihre weite Verbreitung hervorragenden Maassnahme der privaten Gesundheitspflege müssen wir aber allerdings noch gedenken. Das ist das Tragen von Amuleten und Talismanen. Bekanntermaassen ist dieses keinesweges allein auf die uncivilisirten Nationen beschränkt; auch bei den Kulturvölkern treffen wir es vielfach in einer oder der anderen Weise an. Die Begriffe des Talismans und des Amulets haben sich allmählich derartig verschoben, dass sie jetzt gemeinhin beide für dieselbe Sache angewendet werden, und dass eine strenge Trennung ihrer ursprünglichen Bedeutung nur noch ein historisches Interesse beanspruchen könnte. Beide Bezeichnungen werden aus dem Arabischen abgeleitet und zwar Amulet von dem Worte Hamalet, Anhängsel, und Talisman von dem Worte Tilsam, im Pluralis Talâsim, Zauberbild. Für gewöhnlich werden die Amulete an dem blossen Körper des Menschen angebracht. In manchen Fällen sind sie aber auch an seinem Anzuge befestigt, oder an seinen Waffen, an seiner Lagerstätte oder inwendig oder aussen am Hause.

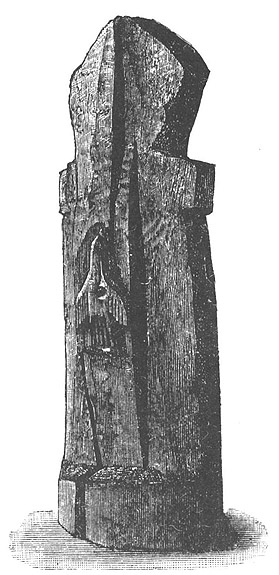

Fig. 99. Amulet eines Medicin-Mannes der Tschimsian-Indianer. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

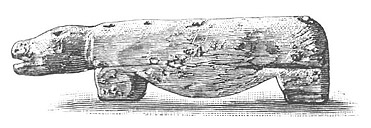

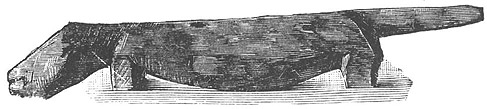

Fig. 100. Igel aus Holz, Amulet der Giljaken gegen Krankheit. Mus. f. Völkerkunde. Berlin. Nach Photographie.

Der Sinn und die Bedeutung, welche diesen Amuleten zu Grunde liegen, sind nicht in allen Fällen die Gleichen. Oft genügt der Name der Gottheit allein, der in passlicher Form am Körper angebracht wird; bald auch ist es ein angehängter Spruch, oder auch ein besonderes Gebet. Für gewöhnlich aber ist das Amulet ein symbolisches Zeichen, dem an und für sich übernatürliche Kraft innewohnt (wie z. B. dem Symbolum der Gottheit), oder dem durch besondere Weihe die erwünschte Wirksamkeit erst verliehen werden muss.

Von unserem Standpunkte aus haben wir zwei Hauptgruppen der Amulete zu unterscheiden, nämlich solche, welche vor dem Ausbruche der Krankheit schützen, und solche, die nach ausgebrochener Krankheit noch einen wirksamen Schutz zu gewähren vermögen. Auch sie schieben sich aber vielfach durch einander, so dass die absolute Trennung nicht immer mit Genauigkeit durchgeführt werden kann.

Wollen wir uns nun den Sinn der Amulete zu vergegenwärtigen suchen, so müssen wir die Form derselben in etwas nähere Betrachtung ziehen.

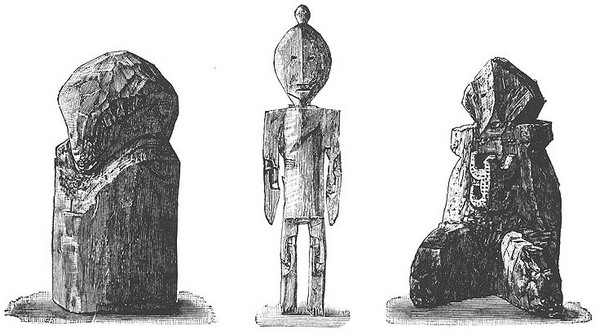

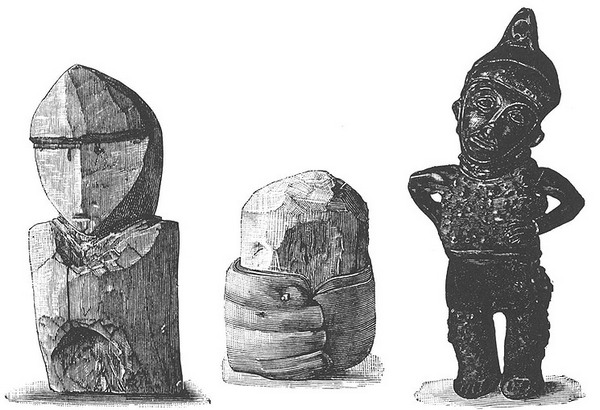

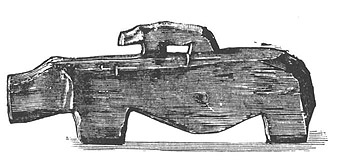

Wir finden bei den Tschimsian im nordwestlichen Amerika kleine, gewöhnlich menschliche Figürchen in Knochen oder Stein, welche als Amulet der Medicin-Männer bezeichnet werden (Fig. 99). Das Museum für Völkerkunde in Berlin besitzt zwei solche knöcherne Menschenfigürchen (Fig. 97 u. 98), von denen die eine einen grossen Schopf aus wirklichen Haaren trägt. Ein in derselben Sammlung befindliches steinernes Amulet besteht aus einem Vogelkopf und zwei Menschengesichtern (Fig. 94). Wie haben wir diese Amulete zu deuten? Wahrscheinlich ist es die Gottheit selbst, die sich in diesen Figuren verkörpert hat; und somit wäre dieses Amulet gleichsam als ein Fetisch zu betrachten.

Als von den Medicin-Steinen die Rede war, erwähnten wir auch einige grössere, mit figürlichen Darstellungen versehene und zum Verschlucken viel zu umfangreiche Steine der Medicin-Männer von Vancouver. Auch diese werden wir, wie ich glaube, in die gleiche Kategorie einzuordnen haben.

In manchen Fällen ist das Amulet nur ein Zeichen für die Gottheit oder für deren Boten, dass der Träger oder Besitzer zu den Auserwählten gehört; daher darf ihm die Krankheit nicht gebracht werden. Es ist das Amulet oder Abzeichen also eine Art von Freibrief, welchen er führt. So muss der Süd-Slave, der die Pestfrau in das Dorf getragen oder gefahren hat, dieser zuerst seine Wohnung bekannt geben, damit sie dieselbe verschonen kann. So mussten die Juden in Aegypten ihre Häuser mit dem Blute des Passah-Lammes bezeichnen, als das Sterben der Erstgeburt drohte. Es heisst 11. Mosis 12:

»Und sollt seines Blutes nehmen und beide Pfosten an der Thür und die oberste Schwelle damit bestreichen an den Häusern, da sie es innen essen.

Denn ich will in derselben Nacht durch

Aegyptenland gehen und alle Erstgeburt

schlagen u. s. w.

Und das Blut soll Euer

Zeichen sein an den Häusern, darin Ihr seid,

dass wenn ich das Blut sehe, für Euch über gehe, und Euch nicht die Plage widerfahre, die Euch verderbe, wenn ich

Aegyptenland schlage.«

Fig. 101. Tiger aus Stroh, in welchen die Krankheit gebannt wird. Golden Mus. f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

Ist nun dieser Freibrief im Allgemeinen nur für ganz besondere Verhältnisse nothwendig, da die Gottheit nicht immer zürnt und nicht immer zu strafen beabsichtigt, so schwärmen dagegen die bösen Geister dauernd umher, auf Unheil bedacht. Ihnen gefeit gegenüber zu stehen, ist nun in dem Leben aller Naturkinder ein unumgängliches Erforderniss. Aber auch hier gewährt ihnen den Schutz das Zeichen, das ein Stärkerer über sie wacht, dass sie die Kinder Gottes sind. Das Symbol der Gottheit ist genügend, um die Dämonen in Schranken zu halten. Denn in diesem Symbolum steckt ein Theil von der Kraft und der Stärke der Gottheit selber, vor der die Krankheits-Dämonen fliehen müssen.

Diese Kraft, die Teufel zu verscheuchen, wohnt bekanntlich dem Kreuzeszeichen inne. Das Gleiche erreichen die muhammedanischen Völker dadurch, dass sie einen wirksamen Spruch des Koran in einer Kapsel oder in einem kleinen Täschchen an sich tragen. Bei den Assyrern und Babyloniern waren es kleine Cylinder von Thon oder Stein mit Götterfiguren und heiligen Inschriften. Auch der Fleck, den der fromme Brahmine sich täglich auf die Stirn malen lässt, hat eine ganz analoge Bedeutung.

Durch besondere Zaubermanipulationen oder durch die kraftvolle Weihe des Dieners der Gottheit kann aber auch jeglichem anderen Dinge, sei es ein Kunstproduct oder etwas Natürliches, solche Zauberkraft einverleibt werden. Das ist dann nun recht eigentlich das Amulet. und dieser Gruppe sind auch die meisten der Amulete hinzuzurechnen, welcher sich die Naturvölker bedienen. Vielfach sind sie höchst unansehnlich, ein Stein, eine Wurzel, ein Stück Holz, ein Knochen, eine Kralle u. s. w. Oft aber zeichnen sie sich auch durch ihre phantastische Form, oder wenn es Naturproducte sind, durch die Seltenheit ihres Vorkommens aus. Ihre Herstellung ist ein lucratives Geschäft der Medicin-Männer, Priester und Zauberer. Wie diese Dinge wirken und angewendet werden, lehrt uns sehr gut die Vorschrift einer akkadischen Beschwörungsformel:

»Von weissem Zeuge zwei doppelte lange Streifen

An das Bett und den Tritt

Als Talisman zur rechten Hand er heftet;

Von schwarzem Zeuge zwei doppelte lange Streifen

Zur linken Hand er heftet.

Der böse

Dämon, der böse

Alal, der böse

Gigim,

Der böse

Telal, der böse Gott, der böse

Maskim,

Der

Schreckgeist, das

Gespenst, der

Vampyr,

Die böse Zauberei, der Zaubertrank, das flüssige Gift,

Was Schmerzen verursacht, was heftig erregt, was bösartig einwirkt,

Ihr Haupt,

Auf sein Haupt,

Ihre Hand auf seine Hand,

Ihren Fuss auf seinen Fuss

Werden sie nimmer legen;

Sie werden nimmer zurückkehren!

Geist des Himmels, beschwöre sie!

Geist der Erde, beschwöre sie!«

Fig. 102. Menschenkopf aus Holz; Amulet der Giljaken gegen alle Krankheiten. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

Fig. 103. Menschenfigürchen zwischen zwei Holzstücken eingeklemmt; Amulet der Golden gegen Brust- und Achselschmerzen. Sammlung Umlauff, Hamburg. Nach Photographie.

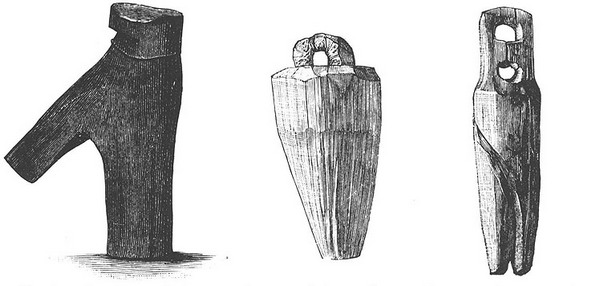

Nun wird uns noch von eigenthümlichen Amuleten einiger sibirischer Völker berichtet, welche wir eingehender besprechen müssen. Wir finden sie besonders zahlreich und von sehr grosser Formverschiedenheit bei den Golden in Sibirien. Aber auch bei den Giljaken kommen sie in mannigfachen Variationen vor. Eine reiche Sammlung dieser Dinge hat Capitän Jacobsen für das Berliner Museum für Völkerkunde erworben. Eine zweite Sammlung, welche vielfache Ergänzungen zu der ersten bietet, wurde von dem Hamburger Naturalienhändler Herrn Umlauff im Jahre 1892 in Berlin ausgestellt. Diese Amulete gehören der Mehrzahl nach zu denjenigen, welche einem besonderen Vorkommniss angepasst sind. Ein Theil derselben wird als Amulet gegen Krankheit im Allgemeinen bezeichnet. Bei den Giljaken ist es z. B. ein rohgeschnitzter Igel ( Mepit) aus Holz (Fig. 100), in einen Lappen eingewickelt, der »gegen Krankheiten in der Jurte bewahrt wird«; oder eine rohe hölzerne Menschenfigur (Fig. 102) mit einer Kapuze aus Zeug. »als Amulet gegen alle Krankheiten dienend«, und ein kleiner, hölzerner Bär (Fig. 105). »vom Schamanen gefertigt, wenn ein Krankheitsfall eintritt und im Walde versteckt, bis die Krankheit vorüber ist«.

Fig. 104. Amulet der Golden gegen Rückenschmerzen. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

Fig. 105. Hölzerner Bär; Amulet der Giljaken gegen Krankheiten. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

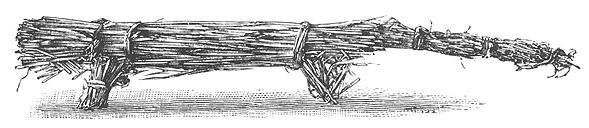

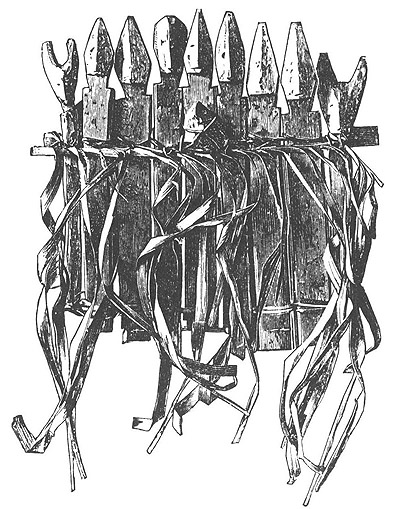

Bei den Golden ist es ein Tiger aus Stroh (Fig. 101), oder etwas besser ausgeführte Menschenfiguren aus Holz (Fig. 106), »in welche die Krankheit gebannt wird«.

Hierin haben wir nun wohl den Schlüssel zur Erklärung dieser Art der »Amulete« gefunden. Die Krankheit soll in sie hineinfahren, oder sie soll mit anderen Worten den Patienten verlassen und statt seiner diese Thier- oder Menschenbilder in Besitz nehmen, als Ersatz für den nun freigelassenen Menschen. Wir treffen somit also hier auf die weitverbreitete Anschauung, dass man sich von einer Krankheit zu befreien vermöge dadurch, dass man einen Ersatzmann stellt. In dem deutschen Epos hat dieser Glaube in der Geschichte des armen Heinrich seine Verherrlichung gefunden und auch bei den alten Central-Amerikanern haben ähnliche Ansichten geherrscht.

Nun verstehen wir auch eine Gruppe höchst primitiver Menschenfigürchen von der Insel Nias (Fig. 107), welchen bei Krankheiten geopfert wird und die dabei mit Palmblättern geschmückt werden. Wahrscheinlich sind dieses ebenfalls nur Ersatzmänner für die erkrankten Personen. Bei dem Kampfe gegen die Epidemien treffen wir auf ganz Aehnliches.

Fig. 106. Hölzerne Menschenfigur der Golden, in welche die Krankheit gebannt wird. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

Fig. 107. Holzfiguren, denen in Krankheiten geopfert wird. Nias. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

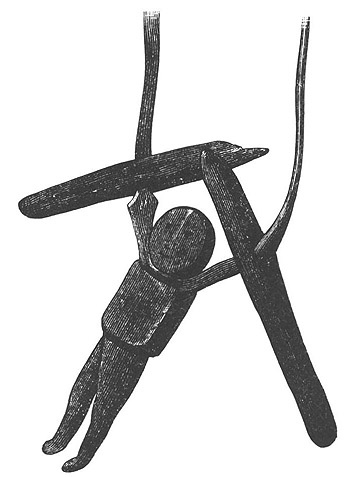

Ein Theil dieser Amulete der Golden und der Giljaken lässt durch ihre äussere Erscheinung schon erkennen, in welchen Körpertheilen die Erkrankung sitzt, gegen die sie Hülfe bringen sollen. Bei den Golden hilft ein kurzes Stück Holz mit grossem nasenähnlichen Vorsprung (Fig. 108) gegen Nasenübel, eine kleine männliche Gestalt mit dicken Genitalien gegen Geschlechtskrankheiten, ein hölzernes Herz (Fig. 109) gegen Herzleiden und Brustschmerzen. Auch die Giljaken fertigen solch ein hölzernes Herz (Fig. 110), das aber unten gespalten ist, und tragen es gegen Brustschmerzen am Halse. Ein Bär, dem ein anderer auf dem Rücken sitzt (Fig. 125), ein Mensch, auf dessen Rücken ein fliegender Vogel geschnitzt ist (Fig. 130), heilen Rücken- und Kreuzschmerzen; eine Menschenfigur mit einer Kröte auf der Brust (Fig. 113) hilft gegen Krankheiten der Brust und des Leibes. Ein Bär (Fig. 111), der sich in seine Brust beisst, soll Brustschmerzen vertreiben; eine rohe Menschenfigur (Fig. 119) ohne Arme und Beine, deren Leib von oben nach unten durchbohrt ist (die also einen immer »offenen« Leib hat), beseitigt den Durchfall. Gegen Brust- und Achselschmerzen haben die Golden auch eine kleine Menschenfigur (Fig. 103) so an einem Riemen aufgehängt, dass sich jederseits ein daneben hängender kleiner Balken fest an ihre Seiten presst.

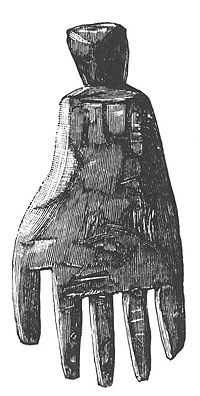

Schmerzen im Kreuz und in den Gelenken scheinen eine weitverbreitete Beschwerde zu sein. Wenigstens finden wir gegen diese Leiden bei den Golden und Giljaken mehrere Amulete im Gebrauch. Von den ersteren war ja schon die Rede; die Letzteren haben das Uebereinstimmende, dass sie, als wenn sie ganze Menschen wären, oben in ein Menschengesicht auslaufen, wie die hölzerne Hand (Fig. 132), welche Reissen im Handgelenk heilt. Auch die Figur mit durchbohrtem Bauche ist ja eigentlich nur ein Bauch mit menschlichem Antlitz. Meistens ist in diesen Amuleten aber auch noch eine Gelenkverbindung in der Weise ausgeschnitzt, dass die Theile, wie zwei vereinigte Kettenglieder in einander greifen (Fig. 112, 133, 134). Es soll dieses wohl den Grad der Gelenkigkeit ausdrücken, welchen das erkrankte Glied wieder zurückerhalten soll.

|

||

| Fig. 108. | Fig. 109. | Fig. 110. |

Fig. 108. Amulet der Golden gegen Nasenübel. Sammlung Umlauff, Hamburg. Nach Photographie.

Fig. 109. Hölzernes Herz; Amulet der Golden gegen Herzleiden u. Brustschmerzen. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

Fig. 110. Hölzernes gespalt. Herz; Amulet der Giljaken gegen Brustschmerzen. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

Für diese Anschauung sprechen auch die hölzernen Arme (Fig. 127), welche als Amulete gegen Steifigkeit im Bereiche der oberen Extremitäten benutzt werden. Auch sie haben oben Menschengesichter, und mit ihnen sind wir nun schon ganz nahe an der Opferung des erkrankten Theiles in effigie, wie sie seit Jahrhunderten in Europa gebräuchlich ist. Es sei hier an die Votivgaben erinnert, welche wir. meist aus Wachs gefertigt, an den Altären unserer Alpenländer u. s. w. finden.

»Die kranken Leute bringen

Ihr dar als Opferspend'

Aus Wachs gebildete Glieder,

Viel wächserne Füss' und Händ'.

Und wer eine Wachshand opfert,

Dem heilt an der Hand die Wund',

Und wer einen Wachsfuss opfert,

Dem wird der Fuss gesund.«

Bei den Römern waren diese Exvoto-Körpertheile meist aus gebranntem Thon hergestellt. Sie sind in grosser Menge gefunden, und namentlich haben die Regulirungsarbeiten am Tiber in Rom an der Stelle, wo die Cella des einstigen Tempels des Aesculap in den Strom hinuntergestürzt war, bei der Baggerung eine reiche Ausbeute ergeben.

Die Ideenassociation ist bei einigen der uns beschäftigenden Amulete nicht sehr deutlich ausgeprägt. Warum ein eidechsenartiges Wesen mit tief eingeschnittenen Querfurchen gegen Geschlechtskrankheiten (Fig. 128), ein Tiger gegen Brustschmerzen kleiner Kinder, ein Panther (Fig. 129) gegen Schmerzen im Unterleibe, ein im Stalle aufgehängter Bogen mit zwei kleinen Menschenfigürchen darunter (Fig. 131) gegen Augenkrankheiten helfen soll, das ist nicht recht zu verstehen. Allenfalls kann man noch folgen bei einem Menschenkopf mit umwickeltem Untergesicht (Fig. 120), als Mittel gegen Zahnschmerzen, bei einem Thierkopf, der auf einen Fischwirbel beisst (Fig. 104), (oder zwei solcher Köpfe), als Mittel gegen Rückenschmerzen.

|

||

| Fig. 111. | Fig. 112. | Fig. 113. |

Fig. 111. Hölzerner Bär, sich in die Brust beissend; Amulet der Giljaken gegen Brustschmerzen.

Fig. 112. Hölzerne Menschenfigur mit Gelenke in den Extremitäten; Amulet der Golden gegen Rheumatismus.

Fig. 113. Rohe Menschenfigur mit einer Kröte auf der Brust; Amulet der Giljaken gegen Krankh. der Brust und des Leibes. Museum für Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

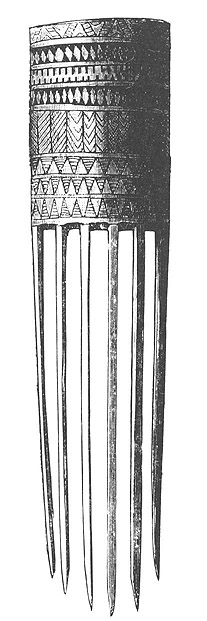

Eine reiche Sammlung interessanter Amulete ist von Vaughan Stevens unter den Orang Semang in Malacca für das Museum für Völkerkunde in Berlin erworben worden. In ihrer allgemeinen äusseren Erscheinung sind sie sämmtlich ganz übereinstimmend. Sie bestehen Alle aus einem annähernd Zweimarkstück-dicken Bambuscylinder, ungefähr von einem Fuss Länge. Dieselben sind ganz überdeckt mit eingeschnittenen, geometrischen Ornamenten. Keines stimmt mit dem Anderen überein und jedes schützt vor einer bestimmten Erkrankung. Sie werden ausschliesslich von Männern benutzt und dienen als Ansatzstücke für die Pustrohre dieser Leute. Je nach Bedürfniss werden sie gewechselt.

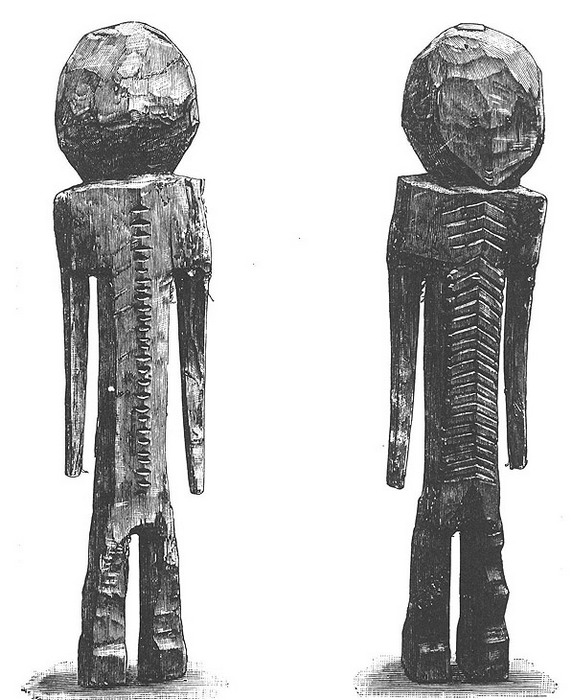

Fig. 114 u. 115. Hölzerne, abgezehrte Menschenfigur; Amulet der Golden gegen die Auszehrung. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

Durch die gleichen Ornamente werden aber auch die Weiber vor den betreffenden Krankheiten bewahrt. Aber für diese ist das Ornament in die viereckige Platte eines grossen Bambuskammes eingeschnitten, der dann mit seinen langen Zähnen in die Haare der Frau hineingesteckt wird. Die Deutung und Erklärung dieser Ornamente ist ohne Schlüssel gar nicht möglich. Denn dieselben sind in der Weise gebildet, dass man aus der Figur, die man eigentlich meint, immer einzelne Strichgruppen besonders zeichnet und diese Gruppen in regelmässigen Reihen unter einander setzt. So kann natürlich kein Mensch ergründen, wie die Gruppen ursprünglich in einander gehören. Figur 124 stellt einen solchen Frauenkamm dar. Es wird über diese höchst merkwürdigen Dinge aus der Feder des Professor Albert Grünwedel in allernächster Zeit eine ausführliche Abhandlung erscheinen.

Ein Amulet der Golden verdient noch unser ganz besonderes Interesse, da der Schamane sich sichtlich bemüht hat, in ihm die äussere Erscheinung des Kranken zum deutlichen Ausdruck zu bringen. Es ist eine ganze menschliche Figur (Fig. 114), wie fast alle diese Amulete in Holz geschnitten; eine Anzahl querer Einkerbungen am Rücken soll zweifellos das starke Hervortreten der Dornfortsätze der Wirbel bezeichnen. Auch die Rippen (Fig. 115) treten stark hervor, und da ein solches Amulet hergestellt wird, wenn Jemand an der Schwindsucht erkrankt ist, so müssen wir in der ganzen Figur das Jammerbild eines Schwindsüchtigen erkennen. Wir haben daher in dieser Holzschnitzerei das höchst merkwürdige Beispiel einer pathologisch-anatomischen Darstellung vor uns. Aehnlich ist ein Amulet der Giljaken gegen das Blutspeien. Es stellt eine rohe Menschenfigur dar, bei welcher oberflächlich eingeschnittene Linien am Brustkorbe die in Folge der Abmagerung hervortretenden Rippen andeuten sollen. Man sieht, dass auch diesem Stück der gleiche Gedanke zu Grunde liegt. Diese Figuren verdienen um so mehr unsere Beachtung, als sie fast völlig vereinzelt dastehen. Denn trotz der so sehr grossen Zahl der Bilder, Figuren, Amulete u. s. w., welche wir als auf das Kranksein bezüglich besitzen, sind charakteristische Darstellungen von Kranken doch die allergrössten Seltenheiten.

Fig. 116. Ein Kranker, Blut brechend, nach der Zeichnung auf einem Musikbrett der Wabeno der nordamerikanischen Indianer. Nach Schoolcraft.

Ausser unserem Tuberkulösen wüsste ich nur noch der von einem Musikbrett der Indianer (Fig. 32) das Bild eines Mannes (Fig. 116) anzuführen, welcher Bluterbrechen hat, und drei Masken der Singhalesen. Zu dem Indianer-Bilde gehört der Gesang:

»Ich ringe um das Leben! – Wabeno! tödte es.«

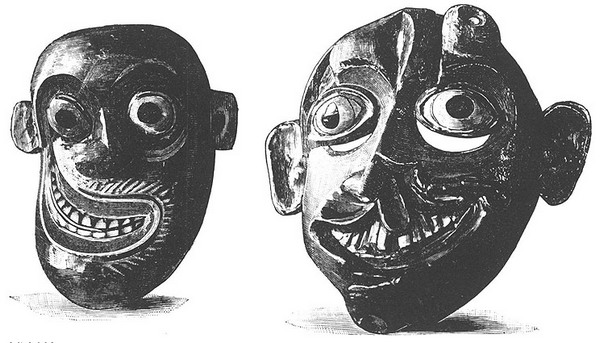

Von den Singhalesen-Masken stellen zwei die Dämonen Korasannijâ (Fig. 117) und Ammukkusannijâ, die Teufel der einseitigen Lähmung vor und zeigen das charakteristische schiefe Gesicht einer Facialisparalyse. Eine dritte Maske, ebenfalls von den Singhalesen, zeigt einen Verwundeten mit abgehauener Nase und gespaltener Lippe, den Helden Lascorin (Fig. 118), welcher singt:

»Ich bin der Mann, der auszog zur Schlacht mit den Malabaren. Ich focht brav; ich war gefangen. Obwohl ich meine Nase verlor und die Lippen zerhauen sind, bin ich Dein Gatte, Dein Sclave.«

Hier schliesst sich noch eine Vase an, welche einem altperuanischen Gräberfelde entstammt. Sie zeigt einen Mann (Fig. 121), dessen Körper über und über mit dicken Beulen überdeckt ist. Sie müssen ihn erheblich quälen; denn er ist eifrig bemüht, sich durch Kratzen Linderung zu verschaffen. Damit ist aber nun auch der Vorrath derartiger Gegenstände zu Ende und es hat beinahe den Anschein, als ob die Naturvölker es absichtlich vermieden, bildliche Darstellungen von den Kranken herzustellen.

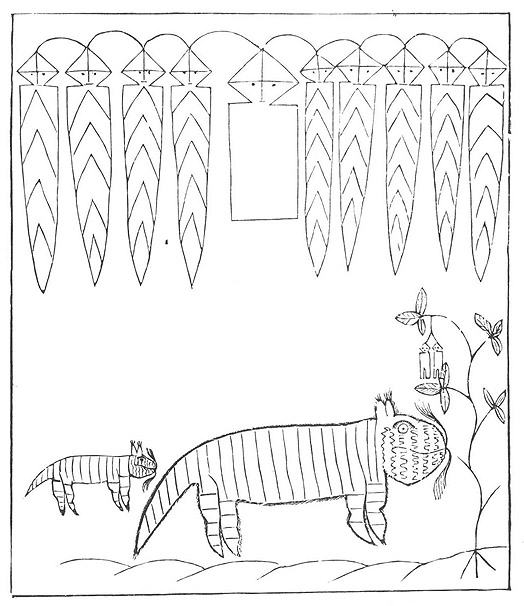

Noch eine andere Merkwürdigkeit auf medicinischem Gebiete haben wir bei den Golden zu verzeichnen. Es ist das der Umstand, dass sich ihre Medicin-Männer für ihre Verordnungen besonderer Recepte bedienen. Was die Grösse der Letzteren anbetrifft, so gebührt ihnen vor den europäischen der Vorrang, denn sie messen ungefähr einen halben Meter im Geviert. Sie bestehen aus grobem chinesischen Papier, und auf dieses zeichnet der Schamane mit Farbe diejenigen Gegenstände auf, welche für die Herstellung des Kranken als Amulete geschnitzt werden müssen.

|

|

| Fig. 117. | Fig. 118. |

Fig. 117. Holzmaske der singhalesischen Teufelstänzer, den Teufel der einseitigen Lähmung darstellend. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

Fig. 118. Singhalesische Maske, einen Verwundeten darstellend. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

Ein solches Golden-Recept (Fig. 122), das das Museum für Völkerkunde in Berlin besitzt, zeigt unten zwei Tiger neben einer Pflanze und oben eine rohe Menschenfigur, welche neben sich auf der einen Seite vier, auf der anderen Seite fünf langgestreckte Gegenstände hat, die an schmale Lanzenspitzen erinnern, aber oben eine kleine Raute tragen. Vielleicht sollen das auch Menschen sein. Dieses Recept hilft gegen Kinderkrankheiten und das Museum besitzt auch die Stücke, welche nach demselben geschnitzt worden sind. Sie sind in Figur 123 dargestellt; es sind dabei noch zwei kleine Holzmenschen mehr. Einen Tiger, wie das Recept ihn fordert, haben wir schon in Figur 101 kennen gelernt.

In der Ausstellung des Herrn Umlauff (in Berlin (1892) hatte Herr Capitän Jacobsen die Güte, mich auf ein Bild aufmerksam zu machen, das aus einem Tempel in Korea stammt. Es zeigt fast die gleichen Figuren, wie unser Recept der Golden, so dass man sich nur schwer des Gedankens erwehren kann, dass hier nicht gemeinsame Beeinflussungen zu Grunde liegen sollten. Es ist das eine Sache, die noch ihrer genaueren Aufklärung harrt.

Wir müssen es als einen Uebergang betrachten von der privaten zu der öffentlichen Gesundheitspflege, wenn wir, um dem Ausbruch von Epidemien vorzubeugen, der Aufführung allgemeiner Tänze begegnen. Es ist das von den Klamath-Indianern in Oregon weiter oben bereits berichtet worden. Auch eine Ceremonie der Nez-Percéz-Indianer gehört hierher, denn auch sie steht nicht in dem Belieben des Einzelnen, sondern sie muss zu bestimmter Zeit von sämmtlichen Männern des Stammes ausgeführt werden, welche sich zwischen dem 18. und dem 40. Lebensjahre befinden. Diese Feierlichkeit findet Statt, um den Mawisch, den Geist der Ermüdung zu überwinden. Jedes Jahr wird sie wiederholt und ihre Dauer beträgt 3 bis 7 Tage. »Sie besteht darin, dass Weidenstöcke durch den Schlund in den Magen gestossen werden, gefolgt von heissen und kalten Bädern und der Enthaltung von Nahrung.« Die Indianer sind fest davon überzeugt, dass sie hierdurch ganz erhebliche Körperkräfte und eine ungewöhnliche Ausdauer in Strapazen erwerben.

|

||

| Fig. 119. | Fig. 120. | Fig. 121. |

Fig. 119. Hölzerne Menschenfigur mit durchbohrtem Leib; Amulet der Giljaken gegen Durchfall. Museum für Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

Fig. 120. Hölzerner Menschenkopf mit umhüllter Wange; Amulet der Giljaken gegen Zahnschmerzen. Museum für Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

Fig. 121. Altperuanisches Thongefäss, einen mit Beulen überdeckten Mann darstellend, der sich juckt. Museum für Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

Wenn wir uns nun mit der öffentlichen Gesundheitspflege der uncivilisirten Völker beschäftigen wollen, so sind es wohl namentlich folgende Punkte, denen wir unsere besondere Aufmerksamkeit widmen müssen. Zuvörderst haben wir darauf zu achten, wie man sich vor der Berührung mit dem Inficirten schützt. Darauf wären ihre Maassregeln zu besprechen, die von der ansteckenden Krankheit Ergriffenen in geeigneter Weise unterzubringen, um eine Weiterverschleppung der Seuche soviel wie möglich zu verhindern. Es muss aber wohl als practisch erscheinen, dass wir an dieser Stelle zugleich diejenigen Nachrichten zusammenstellen, welche uns über ihre Unterbringung der Kranken im Allgemeinen Auskunft geben. Auch wie man für den Kranken sorgt, in leiblicher wie in therapeutischer Weise, müsste im Anschluss hieran besprochen werden.

Fig. 122. Recept eines Schamanen der Golden. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

Ferner müssen wir ihre Versuche berücksichtigen, vor der Epidemie zu entfliehen. Auch die Maassregeln sind zu beachten, welche sie ergreifen, um der Seuche den Eintritt in die Ortschaft zu verwehren, oder wenn sie bereits eingedrungen ist, sie aus der Ansiedelung wieder zu vertreiben. Endlich müssen wir darauf achten, wie man mit der Beseitigung solcher Leichen verfährt, welche an ansteckenden Krankheiten oder sonst unter unnatürlichen Verhältnissen gestorben waren. Den Beschluss würde die Untersuchung bilden, wie es die Naturvölker unternehmen, nach dem Erlöschen der Epidemie oder nach der Evacuirung des Kranken ihre Ortschaften sowohl, als auch die einzelnen Wohnstätten wiederum zu assaniren und von Neuem bewohnbar zu machen.

Dass uns bei allen diesen Manipulationen ebenfalls vielerlei Aberglaube und manches Uebernatürliche entgegentritt, das kann uns nach dem bisher Gesehenen nicht überraschen. Aber der Grund ist doch immerhin gelegt für die Anfänge einer öffentlichen Gesundheitspflege.

Fig. 123. Hölzerne Gegenstände, welche nach dem Schamanen-Recepte geschnitzt sind. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

Fig. 124 Weiberkamm der Orang Semang; Amulet geg. Krankheit. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

Eine der wichtigsten Gesundheitsregeln bei ansteckenden Krankheiten bleibt es natürlich, dass man die Berührung und den näheren Verkehr mit solchen Personen sorgfältig vermeidet, welche die Seuche bereits ergriffen hat. Solch eine Vorsichtsmaassregel setzt aber doch immer schon ein Verständniss für die Thatsache voraus, dass es gewisse Erkrankungen giebt, welchen die Eigenschaft innewohnt, dass, wenn sie einen Menschen befallen haben, sie auch auf andere Personen übergehen, wenn diese in irgend einer Weise mit dem Erkrankten in Berührung kommen. Diese Uebertragbarkeit der Krankheit von dem einen Menschen auf Andere bildet ja eben das Wesen der Infection. Und wenn nun diese Einsicht gewonnen ist, so liegt der zweite Schritt in dem Denken nicht fern, dass man, um sich vor der Ansteckung zu schützen, die Gemeinschaft mit dem Kranken vermeiden müsse. Entweder geht man dann nicht zu ihm; man entfernt sich von ihm und überlässt ihn seinem Schicksal, oder man bringt ihn aus dem Hause und man untersagt ihm den Zutritt zur eigenen Wohnung.

Ehrenreich berichtet von den Karayá in Brasilien, dass bei ihnen die Lungentuberkulose in steter Zunahme begriffen sei, und dass die Eingeborenen von der Infectiosität derselben vollkommen durchdrungen sind. Naht sich ein fremder Besucher ihrer Hütte, so richten sie zuvor die Frage an ihn: »Giebt es auch keinen Catarrh?« Und erst wenn dieses verneint worden ist, wird ihm das Betreten der Hütte gestattet.

Etwas energischer ist die Abwehr, welche die Kirgisen ihren Inficirten entgegensetzen. Wenn zu der Zeit einer Pockenepidemie ein Kranker sich ihren Wohnungen naht, so machen sie, wie Pallas schreibt, sich kein Gewissen daraus, mit ihren Pfeilen auf ihn zu schiessen.

Harmand, welcher eine Expedition nach dem Mé-Không in Hinterindien unternommen hatte, fand in den Territorien der Khâs, wohin die Laoten nur selten vordringen, vor allen Dörfern, welche die Cholera einmal heimgesucht hatte, ein Holzstück aufgehängt (Fig. 126), das rechts und links mit Einkerbungen von verschiedener Grösse versehen war. Das ist eine Art der Zeichenschrift, welche Folgendes zu bedeuten hat: »Wer in den nächsten zwölf Tagen sich untersteht, in unsere Pallisade einzudringen, wird gefangen genommen und muss an uns vier Büffel und zwölf Tical an Lösegeld bezahlen.«

Fig. 125. Ein Bär auf dem Rücken eines Anderen sitzend, holzgeschnitzt; Amulet der Giljaken gegen Rückenschmerzen. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

Die andere Seite der Einkerbungen soll die Anzahl der Männer, Frauen und Kinder im Dorfe bezeichnen.

Vielfach begegnen wir der Gewohnheit, dass man den ansteckenden Kranken entflieht, oder dass man sie aus der Ortschaft entfernt; beide Maassregeln haben wir später noch zu besprechen.

Einen grossen Schritt vorwärts in der Rücksicht auf die Gesundheit des Nebenmenschen wurde von Harmand ebenfalls auf seiner Reise am Mé-Không gesehen, und zwar an Dörfern von Attapeu, welche denen der Laoten benachbart waren. Hier waren bisweilen über den Fusswegen und an dem Thore des Dorfes Bambusstücke in Sternform mit Blätterbüscheln daran aufgehängt, um die Aufmerksamkeit der Wanderer auf sich zu lenken. Die Bedeutung dieser sonderbaren Zeichen ist die, dass in dem Dorfe irgend eine Seuche entweder unter dem Vieh oder unter den Menschen grassirt.

Das Fortschaffen inficirter Patienten ist nicht bei allen Naturvölkern in Gebrauch, wie wir oben bereits angedeutet haben. Aber auch diejenigen Volksstämme, bei welchen solche Evacuationen stattzufinden pflegen, nehmen dieselben, wie es den Anschein hat, nicht gleich bei dem ersten Erkrankungsfalle vor. Erst wenn die Anzahl der von der Seuche Ergriffenen in raschem Ansteigen begriffen ist, nehmen sie zu dieser Maassregel ihre Zuflucht. Das bestätigt uns Modigliani von der Insel Nias, dass bei vereinzelten Krankheitsfällen die Patienten ruhig in ihren Häusern verbleiben; nimmt aber die Zahl der Erkrankungen zu, so bringt man sie aus der Ortschaft heraus.

Fig. 126. Bambusstück, vor den Dörfern der Khâs in Hinterindien aufgehängt, um das Betreten zu verbieten. Nach Harmand.

Fig. 127. Hölzerne Arme mit Gelenken; Amulete der Golden gegen Steifigkeit im Bereiche der oberen Extremitäten. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

Fig. 128. Holzthier (Eidechse? Tiger?) mit eingekerbtem Rücken; Amulet der Golden gegen Geschlechtskrankheiten. Sammlung Umlauff, Hamburg. Nach Photographie.

Es ist bereits manchen der Naturvölker zum Bewusstsein gekommen, dass der Aussatz zu den ansteckenden Krankheiten gehört und dass man also aus diesem Grunde den Verkehr mit den Aussätzigen zu meiden habe. Auf der Insel Keisar begnügt man sich damit, den Aussätzigen das Heirathen zu verbieten. Denn wunderbarer Weise ist man hier der Ansicht, dass der Aussatz zwar auf dem Wege der Vererbung übertragen werden könne, dass er aber nicht ansteckend sei. Umgekehrt ist es auf den Watubela-Inseln. Hier glaubt man, dass eine Vererbung nur in den allerseltensten Fällen vorkomme, dass aber die Ansteckung möglich sei; und aus diesem Grunde schickt man die Erkrankten nach Gorong, damit sie dort medicamentös behandelt würden.

In Mittel-Sumatra werden die Aussätzigen aus dem Dorfe verbannt und ziehen in den Wald. Hier hoffen sie, dass die Geister der Goenoeëngpadang ihnen gnädig sind und ihnen die Gesundheit wiedergeben. Bevor man sie dazu verurtheilt, sich in die Wildniss zu begeben, hält man eine Berathung mit den Häuptern des Dorfes, sowie mit den Familiengliedern der Kranken ab. Wird dann von diesen die Verbannung beschlossen, so müssen sich die Patienten dem Urtheilsspruch fügen. Diese Art der Verbannung führt den Namen Pai taraq, das heisst soviel, als » von den Wald- und Berggeistern Heilung erbitten.«

In der Landschaft Kroë in Sumatra werden Aussätzige mit nur leichten Affectionen ruhig in der Ortschaft geduldet. Nimmt ihr Leiden aber grössere Dimensionen an, dann zwingt man sie, das Dorf zu verlassen und ihren Aufenthalt im Walde zu nehmen. Für diesen Zweck errichtet man ihnen aber eine besondere kleine Hütte. Auch auf Bali herrscht der Gebrauch, die am Aussatz Erkrankten aus dem Dorfe zu verweisen und zwar ohne Ansehung der Kaste, welcher sie angehören. Für gewöhnlich werden sie nach dem Seestrande geschickt. Jacobs, welcher dieses berichtet, ist der Ansicht, dass es sich hier nicht eigentlich um eine hygieinische Maassregel handelt; denn manchmal sendet man die Kranken auch einfach nach einem anderen Dorfe. Hier liegt wahrscheinlich der Gedanke zu Grunde, den Leidenden, dessen Krankheit eine langdauernde ist und den man natürlicher Weise für bezaubert hält, dem Einfluss der bösen Zauberer zu entrücken.

Fig. 129. Hölzerner Panther; Amulet der Golden gegen Schmerzen im Unterleibe. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

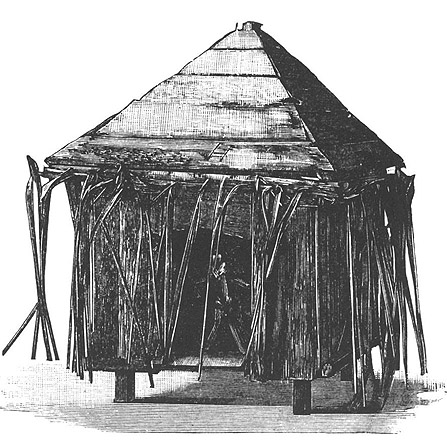

Eine besondere Art der Unterbringung von Pockenkranken finden wir nur auf der Insel Nias. Es wurde schon erwähnt, dass hier das Fortschaffen der Patienten erst dann vorgenommen wird, wenn es sich nicht mehr um vereinzelte Erkrankungen handelt, sondern wenn die Seuche bereits erheblich an Ausdehnung gewonnen hat. Dann werden die Kranken aus dem Dorfe vertrieben und sie müssen auf dem freien Felde bleiben. Es wird dann aber hier für sie ein besonderes Schutzdach errichtet. Wir müssen hierin, wie man sieht, die primitiven Anfänge einer Unterbringung der ansteckenden Kranken in einer für diesen Zweck besonders errichteten und von den bewohnten Plätzen abgelegenen Seuchenbaracke erkennen. Diese wohlgemeinte Schutzmaassregel verliert aber dadurch sehr an Werth, dass keine Spur einer Vorsicht herrscht in dem Gebrauche der inficirten Kleider. Auch wohnen die Leute ohne Scheu in den Häusern, in denen die Kranken bis zu ihrer Fortschaffung gelegen hatten. Und so wird es wohl verständlich, dass trotz der Evacuation der Inficirten dennoch die Pocken auf der Insel eine recht erhebliche Zahl von Opfern fordern.

Die Versorgung dieser armen Ausgestossenen wird auf sehr verschiedene Weise gehandhabt. Wenn die Niasser ihre Pockenkranken unter das im Felde für sie errichtete Schutzdach transportiren, so lassen sie ihnen zur Ueberwachung und Pflege einen Stammesgenossen zurück, welcher früher bereits die Pocken glücklich überstanden hatte. Derselbe sorgt dafür, dass die Kranken täglich mehrmals in frischem Wasser baden, und er holt ihnen auch die Speisen herbei, welche die Leute im Dorfe übrig gelassen haben.

Fig. 130. Hölzerne Menschenfigur mit fliegendem Vogel auf dein Rücken; Amulet der Golden gegen Kreuzschmerzen. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

Fig. 131. Amulet der Golden gegen Augenkrankheiten. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

Auch auf dem Seranglao- und Gorong-Archipele lässt man die an den Pocken Erkrankten fleissig baden und die Efflorescenzen mit Kalapa-Milch befeuchten. Ausserdem verordnet man Abführmittel, unter denen das Kalapa-Wasser und die Wurzel der Curcuma longa ganz besonderes Vertrauen geniessen.

Die Traos in Cochinchina verlassen ihre Pockenkranken, aber sie setzen ihnen Wasser und gekochten Reis an das Lager. Ganz ähnlich verhalten sich die Tungusen und die Buräten, indem sie ebenfalls den Patienten, bevor sie dieselben verlassen, die nothwendigsten Nahrungsmittel zurechtstellen. Auch die Indianer im nördlichen Mexico verlassen die Ihrigen, wenn diese von ansteckenden Krankheiten befallen werden. Aber sie stellen den Patienten Wasser und wilde Früchte hin, so dass sie dieselben bequem erreichen können.

Die Annamiten pflegen die Betten ihrer an den Pocken erkrankten Kinder mit Netzen zu umstellen und die Patienten niemals allein zu lassen, weil sonst die grosse Gefahr besteht, dass ein Dämon in der Gestalt eines fremden Kindes sich zu ihnen schleicht und sich ihrer bemächtigt. Unter dem Bette der Pockenkranken muss man einen grünen Fisch ohne Schuppen, mit Namen Cá tré, liegen haben, weil derselbe die Eigenschaft besitzen soll, das Gift der Krankheit an sich zu ziehen.

Den an dem Aussatze Leidenden auf Bali, welche, wie bereits erwähnt, zum Meeresstrande verbannt werden, sendet man dorthin regelmässig ihre Nahrung. Wenn man in Mittel-Sumatra einen Aussätzigen in die Wildniss treibt, so giebt man ihm zehn Maass gestossenen Reis, Sirih, Tabak u. s. w., ausserdem aber ein Beil und ein Kappmesser mit. Wenn seine Nahrung aufgezehrt ist, so ist es ihm gestattet, wieder zu kommen und sich neue Vorräthe zu holen; aber er darf sich dann nicht länger, als durchaus nöthig ist, im Dorfe aufhalten. In der Landschaft Lebang in Sumatra müssen die Aussätzigen auch im Walde ihren Aufenthalt nehmen. Sie werden daselbst mit Lebensmitteln versehen, und ein einheimischer Arzt besucht sie von Zeit zu Zeit und unterzieht sie seiner Behandlung. Diese soll bisweilen die Heilung herbeiführen.

Fig. 132. Hölzerne Hand mit Menschengesicht; Amulet der Giljaken gegen Reissen im Handgelenk. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

An die Erörterungen in den beiden letzten Abschnitten werden wir am geeignetsten gleich die Besprechung anschliessen können, wie die Naturvölker ihre Patienten, die nicht an ansteckenden Krankheiten leiden, unterbringen und wie sie für dieselben sorgen. Da finden wir als eine ganz besonders häufige Maassregel erwähnt, dass man den Kranken, besonders dann, wenn er im Fieberfrost sich befindet, möglichst nahe bei dem Herdfeuer lagert, oder in manchen Fällen sogar direct unter seiner Lagerstätte ein Feuer entzündet. Wir sprachen weiter oben bereits hiervon.

Die Weddah auf Ceylon suchen für ihren Kranken einen schattigen Ort aus und sie legen ein Paar grosse Blätter über den Patienten. Die Mincopies auf den Andamanen richten ein Lager her aus den Blättern des Gû'gma (Trigonostemon longifolius).

Auf Mansinam in Neu-Guinea lebt nach van Hasselt »ein Papua-Doctor, welcher um sein Haus herum eine Anzahl Hütten für die zu ihm gebrachten Patienten aufgerichtet hat. Während sein Haus sehr solid ist, lassen diese Hütten, was Dauerhaftigkeit anlangt, sehr zu wünschen übrig.« Trotz dieser Mangelhaftigkeit der Construction verdient diese Anlage dennoch in höchstem Maasse unsere Beachtung. Denn wir haben hier ganz zweifellos die primitiven Anfänge einer Krankenhausanlage vor uns, eine Thatsache, welche, soweit meine Kenntnisse reichen, bisher ganz vereinzelt bei den Naturvölkern dasteht.

Die nordamerikanischen Indianer werden, wenigstens für den wichtigsten Theil der ärztlichen Behandlung, wie wir gesehen haben, gewöhnlich in ein besonderes Bauwerk gebracht, in die Medicin-Hütte, welche entweder ständig in der Ansiedelung sich befindet, oder welche eigens für den besonderen Krankheitsfall errichtet wird. Bisweilen, wenn das Letztere stattfindet, dürfen dann bestimmte Bäume nicht die Pfosten liefern, weil ihr Holz dem Patienten Schaden bringen würde. Vermag der Kranke nicht allein, oder von den Seinigen gestützt, zu der Medicin-Hütte zu kommen, so trägt man ihn mit seinem Bett oder auf einer besonderen Tragbahre hinein. Er wird, wenn er zu gehen vermochte, auf einer Matte oder auf einem Mantel, einem sogenannten Blanket, gelagert.

Fig. 133. Hölzerne Menschenfigürchen mit Gelenken im Mittelkörper oder in den Extremitäten; Amulet der Giljaken gegen Fuss- und Beinschmerzen. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

Fig. 134. Hölzernes Menschenfigürchen mit Gelenken im Mittelkörper; Amulet der Golden gegen Fusskrankheiten. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

Gatschet erzählt von den Klamath-Indianern in Oregon, dass solche Krankenbehandlung im Winterhause vorgenommen wird. Die Oeffnung an der Spitze der Hütte wird dabei geschlossen, und die ganze Versammlung, sowie der Medicin-Mann und der Patient, sitzen dann in tiefster Finsterniss.

Auf den Patienten, welcher in der Medicin-Hütte auf dem Blanket gelagert ist, bezieht sich ein Beschwörungsgesang des Medicin-Mannes bei den Dacota-Indianern, welchen sich das Volk als von einem ihrer Götter gesungen zu denken hat:

»Fliegend, gottgleich umkreise ich die Himmel;

Ich erleuchte die Erde bis zu ihrem Mittelpunkt.

Der kleine Ochse liegt, sich windend, auf der Erde:

Ich lege meinen Pfeil auf die Sehne.«

Der kleine Ochse ist der Patient: der Pfeil soll wahrscheinlich den Krankheitsdämon vernichten. Bei länger dauernder Erkrankung werden die Indianer in ihrer Wohnung behandelt, und in einigen Fällen werden dabei ganz besondere Maassnahmen getroffen.

So wird uns von den Mosquito-Indianern berichtet, dass sie ihre Patienten, wenn die gewöhnlichen Heilmethoden nicht sogleich die gewünschte Besserung bringen, mit bemalten Stöcken einzuzäunen pflegen. Dabei wird ein strenges Gebot ertheilt, dass Niemand dem Kranken sich nahen darf. Der Medicin-Mann bringt ihm selber die Nahrung, wobei er »mit kläglicher Anstrengung flüstert und über den Patienten Beschwörungsformeln murmelt, um den bösen Geist zu vertreiben.« Selbst auch nur in die Nähe der Hütte darf weder eine Schwangere kommen, noch auch ein Mann, der kürzlich erst einen Freund oder Verwandten begraben hat. Auch muss man es sorgfältig vermeiden, an der Windseite der Hütte vorüber zu gehen, weil das dem Patienten den Athem benimmt. »Ein etwaiges Brechen dieser Verbote lässt dem Medicin-Manne einen glücklichen Ausschlupf, im Falle seine Heilmittel keinen Erfolg gehabt haben.«

Von den Winnebago-Indianern wird eine ähnliche Sitte berichtet. Dieselben umstellen bisweilen das Krankenlager mit Stöcken, auf denen Schildkröten, Schlangen, Kröten und Eidechsen aufgesteckt sind, um den bösen Geist zu vertreiben.

Eine Absperrung der Patienten findet auch bei den Laoten Statt. Dieselben sind dann kelam, d. h. » im Zustande der Zurückgezogenheit.« Das Haus wird dabei mit einem dreifachen Strick, der aus Gras geflochten ist, umgeben. An jeder Ecke des Gebäudes wird ein Pfosten aufgestellt mit einem scheibenähnlichen, runden Geflecht von Bambusspähnen. Fremden ist es streng verboten, in diese Umzäunung einzutreten. Sollten sie sich an dieses Verbot nicht kehren, so müssen sie eine Strafe bezahlen, weil sonst der Tod des Patienten in Folge der Störung seiner Zurückgezogenheit unvermeidlich sein würde.

Hieran erinnert das Umstellen mit Netzen des Bettes von den pockenkranken Kindern, wie wir es bei den Annamiten kennen gelernt haben. Auch von Nias wird berichtet, dass ein Kranker, dessen Zahnschmerz den Bananen-Umschlägen nicht weichen will, einem bestimmten Geiste opfern muss. Dabei lässt man ihn mehrere Tage eingeschlossen in seiner Hütte, ohne dass es ihm gestattet ist, einen Besuch zu empfangen.

Bei den Laoten fanden wir in Surén den Gebrauch, die Besessenen auf einem Kreuzwege auszuräuchern, nachdem man einen Bambuskäfig um sie gebaut hat. Auch die Annamiten schliessen den Kranken bisweilen in solchem Käfig ein, wenn der böse Geist sich geäussert hat, welches Opfer er verlangt. Innerhalb dieses Käfigs wird darauf ein kleiner Altar errichtet, der zur Darbringung des geforderten Opfers benutzt wird.

Eine merkwürdige Art, den Patienten unterzubringen, hat Ehrenreich bei den Yamamadi-Indianern in Brasilien beobachtet, Es handelte sich nicht um eine ansteckende Krankheit, sondern der betreffende Mann war vier Tage zuvor von einer giftigen Schlange gebissen worden und befand sich schon auf dem Wege der Besserung. Von seiner Hütte hatte man einen langen Zaun aus horizontalen Stangen weit in den Wald hinausgebaut, »Nach Angabe des uns begleitenden Ipurins sollte diese Einrichtung dem Kranken ermöglichen, behufs Defäcation vor das Dorf zu gelangen. Ob diese Erklärung richtig ist, steht dahin. Jedenfalls liegt eine abergläubische Vorstellung vor. Entweder darf ein derartiger Kranker von Niemand zur Hülfeleistung berührt werden, oder wir haben einen analogen Gebrauch wie bei gewissen Stämmen am Orinoco, die nach alten Berichten vom Hause eines Schwerkranken oder Moribunden aus eine Schnur in den Wald hinausziehen, um der Seele den Weg zu weisen.«

Bei den Siamesen herrscht der Glaube, dass die verschiedenen Constellationen auf das Wohl und Wehe des Patienten einen wesentlichen Einfluss ausüben. Darum muss an kritischen Tagen der Krankheit das Bett des Patienten von einem Striche des Compass zu einem anderen umgestellt werden, je nach dem Thiere der Constellation (Katze, Wiesel, Maus, Elefant, Löwe u. s. w.), welches über den betreffenden Tag die Herrschaft besitzt.

Fig. 135. Korb mit daranhängenden Bambuscylindern, zum Speise- und Trankopfer für den Krankheits-Dämon. Bonerate Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

Auf vielen Inselgruppen des malayischen Archipels begegnen wir einer merkwürdigen Sitte. Wenn hier eine Krankheit sich lange hinschleppt oder einen bedrohlichen Charakter annimmt, so muss der Patient seine Wohnung verlassen und in das Haus anderer Leute ziehen. Bisweilen thut er das aus eigenem Antrieb oder von seinen Verwandten veranlasst; an anderen Orten aber wird dieser Umzug vom Medicin-Manne angeordnet. Die Leute sind fest davon überzeugt, dass diese Maassregel die bisher vergeblich angestrebte Heilung herbeizuführen vermöge. Als der Beweggrund für dieses Verhalten wird nicht immer das Gleiche angegeben. Auf den Inseln Leti, Moa und Lakor geschieht es, weil bei der Erbauung desjenigen Hauses, in welchem der Kranke bisher seine Wohnung hatte, die durch den Ritus vorgeschriebenen Vorsichtsmaassregeln nicht genommen worden sind. Auf den Watubela-Inseln wird das Haus des Kranken als »zu warm« erklärt und er muss es deshalb verlassen. Wir begegnen dieser Bezeichnung später noch wieder. Die Annamiten bringen die sterbenden Pockenkranken, deren Bruder gleichzeitig an der Krankheit darniederliegt, heimlich in eine andere Behausung, damit, wenn bei Ersterem das Ende eintritt, er nicht seinen Bruder mit sich nehme.

Der gewöhnlichste Grund dieses Wohnungswechsels und, wie mir scheinen will, der ursprüngliche, liegt aber in einem anderen Gedanken. Der Kranke ist in der Dämonen Gewalt und darum kann er nicht wieder genesen. Gelingt es nun, ihn den Dämonen zu stehlen, ihn heimlich aus ihrem Bereich zu entführen und ihn vor ihnen verborgen zu halten, so muss der Schaden, den sie ihm brachten, nicht ferner mehr auf ihn einwirken können. So muss dann die Krankheit von ihm weichen und die Gesundheit kehrt ihm zurück.

Die weite Verbreitung dieser Auffassung in den genannten Inselgebieten spricht allein wohl schon dafür, dass wir hier den ursprünglichen Gedanken vor uns haben. Denn die Eingeborenen von Buru, von Serang und von Seranglao, von den Kêi- und den Luang- und Sermata- Inseln, von Eetar, von den Babar- und Aaru-Inseln und theilweise auch von den Watubela-Inseln geben als Grund für diese Maassregel übereinstimmend an, dass sie die bösen Geister irreführen wollen. Auf den Aaru-Inseln wird der Kranke dann auf Schleichwegen in die neue Wohnung gebracht, und auf den Babar-Inseln nimmt man diesen Umzug erst vor, nachdem man zuvor gewisse Zauberceremonien ausgeführt hat.

Bei den Mincopies auf den Andamanen und bei den Samoanern suchen die Freunde und Verwandten den armen Kranken möglichst ihre Leiden erträglicher zu machen. »Jegliche Berücksichtigung wird den Bedürfnissen und Wünschen des Kranken zu Theil und die Freunde thun alles, um die Heilung herbeizuführen,« berichtet Man von den Mincopies, und Turner schreibt von den Samoanern: »Die Behandlung des Kranken war unwandelbar menschlich. Es fehlte ihm an keiner Nahrung, die er zu haben wünschte, bei Tage oder bei Nacht, wenn es nur in der Macht seiner Freunde stand, sie zu besorgen. Nahm die Krankheit eine gefährliche Wendung, so wurden Boten zu den entfernten Freunden geschickt, dass sie kommen möchten, um ihrem scheidenden Verwandten Lebewohl zu sagen. (Je vornehmer, um so mehr Freunde.) Jeder brachte eine feine Matte oder sonst ein werthvolles Geschenk als Abschiedsgabe für den Freund mit, als Beisteuer für die Bezahlung der einheimischen Aerzte und Beschwörer und zum Unterhalt für die versammelten Freunde.«

In diesem Verlegen der Patienten, sowie in ihrer Lagerung am Feuerplatz u. s. w. haben wir schon eine ganz unzweifelhafte Fürsorge für die Kranken zu erkennen, und wiederholentlich wird uns auch bestätigt, dass die Patienten von Seiten ihrer Angehörigen die nöthige Versorgung und Verpflegung erhalten. Das berichtet Veth und van Hasselt von Mittel-Sumatra, Riedel von den Watubela-, den Kêi- und den Babar-Inseln, sowie von Eetar und Selebes. Auch die Dacota-Indianer verpflegen ihre Schwerkranken gut, besonders allerdings die Männer und die Knaben. Auf den Aaru-Inseln überwachen die Frauen den Kranken im Hause, während die Männer draussen verweilen und durch Schüsse den bösen Geist, der die Krankheit bedingt, zu vertreiben suchen. Die Australneger vom Port Lincoln bezeigen ein grosses Mitleid mit kranken Personen, namentlich die Frauen, welche ihr Mitgefühl durch reichliche Thränen zu erkennen geben. Auch bei den Loango-Negern gehört es zum guten Tone, dass eine grosse Zahl befreundeter Weiber den Patienten umlagert und ein lautes Klagegeheul erschallen lässt.

Wir müssen uns aber die Frage vorlegen, ob wir denn nun bei allen Naturvölkern diese aufmerksame Fürsorge für die Kranken antreffen. Leider können wir es ja nicht leugnen, dass auch bei den civilisirten Nationen ein schwer Erkrankter, dessen Leiden sich lange hinziehen, vielfach als eine recht beschwerliche Last empfunden wird. Wenn das nun schon bei den Trägern der Civilisation vorkommt, was soll man dann von den niederen Volksstämmen erwarten, zumal wenn sie nicht feste Wohnplätze besitzen, sondern wenn sie als Nomaden- oder Jägervolk mit kurzen Unterbrechungen, ja selbst von Tag zu Tage, neue Lagerplätze aufzusuchen gezwungen sind. Man muss es sich nur vorstellen, wie ein solcher Auszug des ganzen Stammes mit nicht unerheblichen Mühseligkeiten und häufig auch mit grossen Entbehrungen und Gefahren verbunden ist. Man male es sich aus, was es heisst, unter solchen Verhältnissen einen Schwerkranken, einen Siechen oder einen unbehülflichen Krüppel mit sich führen zu müssen, und es wird dann manche barbarische Maassregel der Naturvölker, wenn auch vom Standpunkte der Menschlichkeit aus nicht natürlich und entschuldbar, so doch wenigstens begreiflich erscheinen.

Fig. 136. Häuschen mit Opfergaben gefüllt, zur Besänftigung der Krankheits-Dämonen. Sûla Bêsi. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

So heisst es von den Eingeborenen Süd-Australiens: »Wenn irgend Jemand seinem Stamm zur Last fällt durch Krankheit oder chronisches Siechthum, so wird er von seinen Genossen verlassen und dem Tode preisgegeben.« Auch von den Queniult-Indianern in Nordwest-Amerika heisst es, dass sie die Alten, die Kranken und die Krüppel im Stiche lassen, damit sie den Tod finden. Noch grausamer gehen die Nieder-Californier vor: Sie vernachlässigen ihre alten Invaliden und verweigern ihnen die Abwartung, wenn ihre letzte Krankheit lange dauert und die Heilung unwahrscheinlich erscheint. In manchen Fällen wird aber auch der Patient durch Ersticken aus dem Leben befördert.

Ehrenreich erzählt von den Ipurina-Indianern:

»Die bei Naturvölkern vielfach geübte Tödtung hoffnungsloser Kranker, bei denen sich alle Künste der Zauberer unwirksam erweisen, scheint auch bei den Ipurina im Schwange zu sein. Es sprechen hierfür folgende Ermittelungen, in denen der Einfluss der Suggestion seitens verschmitzter Schamanen auf das Gemüth des Naturmenschen sich in besonders charakteristischer Weise bekundet. Man vertraut solche Patienten der Obhut der Inkisi, »der grossen Wasserschlange« an, die in der Ipurina-Mythologie überhaupt eine wichtige Rolle spielt. Ihr Lieblingsaufenthalt soll bei den grossen Steinmassen im Flusse unterhalb Hyutanaham sein, wo sie gelegentlich Kanus in den Grund zieht.«

»Sind Kranke da, die in ihrem verzweifelten Zustande nur noch von der Schlange Hülfe erwarten, so geht einer der Schamanen an den Fluss, um den › Wassergeist‹ zu rufen. Nachdem sich alle Begleiter entfernt, erscheint derselbe und fragt zunächst nach den mitgebrachten Geschenken. Ist er damit zufrieden, so erklärt er sich zur Aufnahme des Kranken bereit. Dieser wird nun mit Tabak betäubt und in den Fluss geworfen, auf dessen Grund er »mit dumpfem Knall« niederfällt und erwacht. Der Wassergeist nimmt ihn in sein Haus auf und stellt ihn wieder her. Die Art der Cur wurde leider so unklar geschildert, dass sich die Erzählung nicht wiedergeben lässt, die Genesenen bleiben dann für immer im Reiche der Wasserschlange und leben dort herrlich und in Freuden, ohne das Verlangen, wieder an die Oberwelt zu kommen. Auch die zufällig Ertrunkenen finden daselbst Aufnahme, wogegen bereits auf der Erde Gestorbene zurückgewiesen werden. Moribunde Leute sollen nicht selten von den Zauberern durch Keulenschläge ins Jenseits befördert werden.«

Wenn die Naturvölker in der vorher geschilderten Weise mit ihren Patienten verfahren nur aus dem Grunde, weil sie ihnen hinderlich und lästig sind, so kann es kaum verwunderlich erscheinen, dass sie sich nicht besonders theilnehmend um die Patienten kümmern, wenn zu dieser Unbequemlichkeit sich auch noch für ihr eigenes Leben die directe Gefahr hinzugesellt, oder mit anderen Worten, wenn der Kranke von einer ansteckenden Krankheit befallen wurde. Wenn sie es sehen, wie die Krankheit, oder ihren Anschauungen entsprechend, der Krankheitsdämon rasch hinter einander gleich eine grössere Zahl ihrer Stammesgenossen darniederwirft und dahinrafft, so leben sie in der gerechten Furcht, dass er es auch auf ihr Leben abgesehen hat und dass er nur einen günstigen Augenblick abwartet, um sie selber auch in seine Gewalt zu bekommen. Nur in einer schleunigen Flucht erblicken sie dann die wirksame Hülfe. Denn wenn es ihnen glücklich gelingt, aus dem Machtbereiche des bösen Geistes zu entrinnen, dann glauben sie natürlich fest, dass nun ihr Leben gerettet sei. Dass in einer grossen Reihe von Fällen sie den Krankheitskeim bereits mit sich nehmen, davon haben sie ebenso wenig einen Begriff, wie die unglücklichen Choleraflüchtlinge civilisirter Staaten, von denen wir erst in allerjüngster Zeit so viele traurige Beispiele zu sehen vermochten.

Die Flucht der Buräten und Tungusen vor den Pockenkranken haben wir oben bereits erwähnt, und ebenso auch diejenige der Kirgisen, sowie die der Traos in Cochinchina. Hier flieht die gesammte Einwohnerschaft; »eine Mutter lässt ihr Kind im Stich, eine Frau ihren Gatten; die Furcht entschuldigt Alles.«

Aehnlich klingt van Hasselt's Bericht aus Mittel-Sumatra, an den Grenzen des holländischen Gebietes. »Jeder flüchtet, um sein eigenes Leben zu retten; Kinder lassen ihre Eltern, Eltern ihre Kinder der Seuche zur Beute. Die Dörfer sind allein von den Kranken bewohnt; Jeder der noch zu gehen vermag, sucht ein Versteck in der Wildniss. Aber auch dort findet ihn der unerbittliche Niniëq.«

Auch auf Ambon, den Uliase- und Watubela-Inseln, sowie auf Serang und Selebes ist bei dem Ausbruch einer Pockenepidemie diese Flucht in die Wälder gebräuchlich. Die Eingeborenen von Serang schwärmen dann Monate lang in den unzugänglichsten Walddistricten umher, um nicht mit dem Pockengeiste in Berührung zu kommen. Wenn die Watubela-Insulaner auf diese Weise in die Wälder geflohen sind, so wird die grösstmögliche Stille beobachtet, um den » Herrn Seuche« in den Glauben zu bringen, dass alle Menschen gestorben sind.

Fig. 137. Idol, das die Pocken vom Dorfe abhält. Nias. Nach Modigliani.

Fig. 138. Hölzerne Menschenköpfe, zur Abwehr von Epidemien dienend. Sûla-Bêsi. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

In der Gegend von Atopeu am Mê-khong in Hinterindien hat Harmand wiederholentlich solche verlassene Dörfer angetroffen. In einem derselben fand er zwei Greise, eine elende Frau und einen armen Blinden, welche, von ihren nächsten Angehörigen verlassen und umringt von Choleraleichen, dem sicheren Hungertode preisgegeben waren. »Nichts vermag eine Vorstellung zu geben von der Ergebenheit dieser Unglücklichen, welche das Ende ihrer Leiden erwarteten und welche ihr Schicksal hinnahmen als eine Sache, die sich von selbst versteht.«

Unter den wilden Stämmen am Mê-khong haben wir bereits eine Maassregel kennen gelernt, um zu der Zeit epidemischer Krankheit Fremden den Zutritt zu der Ortschaft streng zu verwehren. Wenn es nun auch den Anschein hat, als wenn es hier, analog wie bei uns, der Mensch wäre, den man als vielleicht schon Inficirten fürchtet, so ist, wie ich wohl glauben möchte, die Auffassung dieser Naturvölker wahrscheinlich doch eine andere. Der herannahende Fremdling bringt ihnen Gefahr, weil er den Krankheits-Dämon mitbringen könnte. Derselbe kann ja bereits in den Wanderer hineingefahren sein, oder, auf ihm hockend, von ihm mitgebracht werden. Er könnte auf der Jagd nach dem Fremden, diesem unmittelbar auf dem Fusse folgend, gemeinsam mit ihm die Umzäunung des Dorfes passiren. So fassen die Süd-Slaven die Seuche auf. Es sind die Pestfrauen, welche heranziehen, Dämonenweiber, die aber nicht zu Fuss die auserwählte Ortschaft zu betreten pflegen. Sie lassen sich von einem Einwohner tragen, um vor den Hunden sicher zu sein, oder sie steigen auf seinen Wagen. Vor sein Haus geht es dann zuerst, damit sie dasselbe kennen lernen, und dieses verschonen sie aus Dankbarkeit für den geleisteten Liebesdienst.

Dass der hereindringende Dämon es ist, den man fürchtet, das zeigte schon das eben besprochene Fliehen zum Walde. Aber auch andere Maassnahmen noch liefern uns für diese Anschauung den Beweis. Auf Nias werden vorsorglich die Fusswege schlecht gemacht und Gräben im Dorfe aufgeworfen. Auf den Aaru-Inseln gräbt man Zaubermittel in die Erde und bringt den Schutzgeistern Opfer dar. Das ist die Aufgabe der Dorfältesten. Sühnopfer für begangenes Unrecht sind auch auf Nias, auf Eetar und den Watubela-Inseln gebräuchlich; es betheiligt sich bei denselben die gesammte Einwohnerschaft.

Auf den Luang- und Sermata-Inseln bringt man den Geistern Opfer dar, um sie zur Hülfeleistung zu zwingen. Bei den Topantunuasu auf Selebes schlachtet man in Epidemien einen weissen Büffel, dessen Kopf zuerst als Opfer für die Gottheit in den benachbarten Bach geworfen wird. Darauf wird das Thier geviertheilt und jeder Theil wird an einer Stange, entsprechend den vier Himmelsrichtungen, aufgehängt.

Aber man sucht sich auch wohl mit dem Opfer an die Krankheitsdämonen selber zu wenden. Die Lamponger in Kroë auf Sumatra bezeigen dem bösen Geiste Roeban, dem Bringer der Epidemien besondere Ehrfurcht. Auf Bonerate versorgen sie ihn mit Speise und Trank. Sie hängen dazu einen Korb (Fig. 135) vor dem Hause auf und legen in diesen die Opfer hinein. An demselben hängen mehrere Cylinder von Bambus, welche mit Wasser angefüllt werden. Dieses trinkt der Dämon dann aus. Die Tungusen und die Buräten setzen beim Ausbruch von Pockenepidemien Milch und Thee und auch Fleischspeisen vor ihre Jurten und bitten die Krankheit flehentlich und mit andächtigen Verbeugungen, an ihrer Wohnung vorüber zu gehen. Die Winnebago-Indianer hängen für die Krankheitsdämonen eine Menge werthvoller Opfergaben an Bäumen und Stangen in der Nähe ihrer Dörfer auf. Hier sind Hunde ein bevorzugtes Opferthier. Auf Sûla-Bêsi stellt man ein Häuschen (Fig. 136), das man mit Opfergaben füllt, vor das Dorf, um die Krankheits-Dämonen zu besänftigen.

Um gewaltsam den Dorfeingang zu sperren, stellen die Niasser an demselben ein Standbild des Adú Fangúru auf (Fig. 137). Dieses Idol, das Modigliani noch an einem Dorfeingang stehen sah, war roh aus einem Cocosstamm geschnitten, es zeigte schlecht ausgeführte menschliche Formen, und in die Augenhöhlen waren, um es monströser erscheinen zu lassen oder vielleicht, um das Weisse im Auge bei einem, der in krampfhaften Zusammenziehungen stirbt, darzustellen, zwei sehr weisse Steinchen eingesetzt. Zum Schutz vor Krankheiten stellen, wie Herold in der Berliner Gesellschaft für Erdkunde berichtete, die dem Ewe-Stamme angehörenden Buschneger im Togo-Lande kleine rohe Thonfiguren vor ihren Dörfern auf, welchen sie als Waffe gegen die Dämonen Stöcke in die Hände geben.

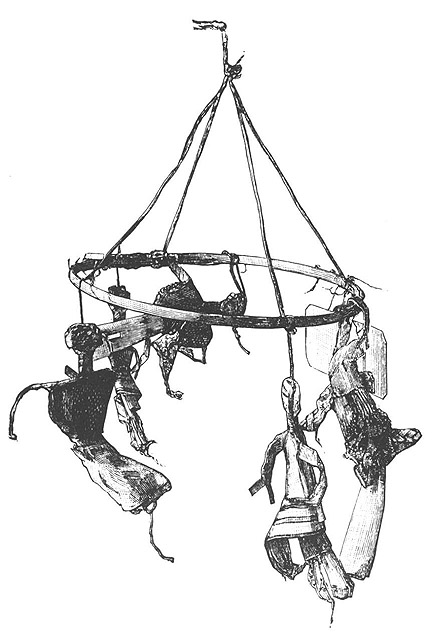

Fig. 139. Menschenfigürchen aus Palmblättern, an einem Ringe schwebend, zum Schutze gegen Epidemien gebraucht. Saleijer. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

Fig. 140. »Talisman« zur Abwehr von Epidemien. Tschittagong. Mus. f. Völkerk., Berlin. Nach Photographie.

Wahrscheinlich haben auf Sûla-Besi in Niederländisch Indien die Fa-nap genannten hölzernen Menschenköpfe (Fig. 138) eine ganz ähnliche Bedeutung. Sie werden bei grassirenden Krankheiten von der gesammten Einwohnerschaft in ein kleines Häuschen ausserhalb des Dorfes gebracht, um die Seuche abzuwehren.

Wenn auf den Andamanen eine Epidemie ausbricht, so schwingt der Medicin-Mann der Mincopies »ein brennendes Holzscheit und bittet den bösen Geist, dass er sich in der Entfernung halte; bisweilen pflanzt er als eine fernere Vorsichtsmaassregel wenige Fuss hohe Pfähle vor jeder Hütte auf, welche in Streifen mit schwarzem Bienenwachs (tô.bul-pîd) bemalt sind. Der Geruch des Letzteren ist dem Dämon (Namens E'rem-chàu. gala) besonders unangenehm und veranlasst schleunigst seine Entfernung aus ihrer Mitte.

Auf der Insel Klein Kêi fand Jacobsen als Schutz gegen epidemische Krankheiten einen eigenthümlich geschnitzten Pfahl mit angesetzten Seitensparren, an denen eine reichliche Anzahl grösserer Schneckenhäuser angebracht war. Eine kleine holzgeschnitzte Ahnenfigur, der Schutzgeist des Dorfes, ist ebenfalls sitzend daran angebracht. Diese Pfosten werden auf der das Dorf umschliessenden Steinmauer, und zwar beim Eingangsthore, aufgestellt, und bei dem Ausbruch von Epidemien werden dem Schutzgeiste hier Opfer dargebracht.

Ebenfalls zur Abwehr von Epidemien dienen die Tau-Tau-likoballa auf der Insel Saleijer, die » tanzenden Puppen« (Fig. 139). Es sind das fünf kleine Menschenfigürchen aus Palmblättern, welche an einem horizontalen Bambusringe an feinen Fäden aufgehängt sind und schon bei dem allerleisesten Luftzuge sich tanzend bewegen. Ob sie nach Art der Vogelscheuchen wirken sollen, oder ob sie mit übernatürlicher, abwehrender Macht begabt sind, oder ob sie den dummen Teufeln als Ersatzmänner untergeschoben werden, das ist zur Zeit noch nicht zu entscheiden.

Es möge hier ein allerdings etwas verstümmelter Zauberspruch der Akkader seine Stelle finden, welcher uns die Bestätigung liefert, dass schon in uralter Zeit ganz analoge Anschauungen gangbar waren:

»Zur Erhebung Euerer Hände habe ich mich in einen dunkelblauen Schleier gehüllt;

Ich habe ein vielfarbiges Kleid angelegt; – – –

Ich habe die Zauberbinde vervollkommnet, ich habe sie gereinigt, ich habe mich mit Glanz umhüllt!

— — — — —

Stelle zwei an einander gebundene Bilder, untadelhafte Bilder,

welche die bösen Dämonen verjagen,

Neben den Kopf des Kranken, zur Rechten und Linken.

Stelle das Bild des Gottes

Ungal-nirra (

Nergal), der nicht seines Gleichen hat,

an die Umzäunung des Hauses.

Stelle das Bild des Gottes, der im Glanze der Tapferkeit strahlt, der nicht seines Gleichen hat. –

Und das Bild des Gottes

Narudi des Gebieters der mächtigen Götter,

Auf den Boden unter das Bett.

Zur Abhaltung alles nahenden Ungemachs stelle den Gott – – – und den Gott

Latarak

an die Thür.

Zur Abweisung alles Uebels stelle

als Scheuche an die Thür – – –

Unter den Thorweg stelle den streitbaren Helden, der von Kriegsruhm strahlt.

Auf die Schwelle der Thür stelle den streitbaren Helden, der seine Hand dem Feinde entgegenstreckt.

Stelle ihn zur Rechten und Linken.

Stelle die wachsamen Bilder des

Êa und

Silik-mulu-khi's unter den Thorweg;

Stelle sie zur Rechten und Linken!

– – – Die Zauberkraft

Silik-mulu-khi's, die dem Bilde innewohnt.

— — — — —

O, die Ihr dem Ocean entsprossen, ihr Glänzenden, Kinder des

Êa,

Esset, was mundet, trinket, was süss schmeckt,

Dank Euerem Schutz, kein Ungemach eindringe!«

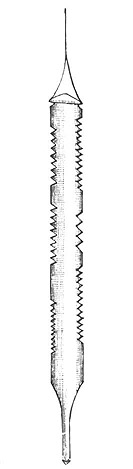

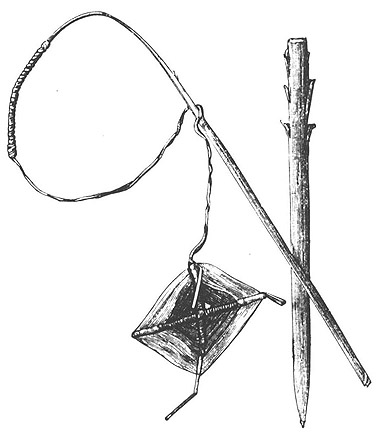

Bei den Hügelstämmen von Tschittagong hat Riebeck Folgendes gefunden. Sie stellen, um sich vor Krankheiten zu schützen, eigenthümliche Gegenstände in ihrem Dorfe auf. Das Eine (Fig. 140) ist ein schräg aufgestellter Stab, an welchem, in besonderer Weise aufgehängt, fünf dütenartig zusammengerollte Blätter hängen, aus denen je ein Bausch von roher Baumwolle heraussieht. Der andere Gegenstand (Fig. 141) ist scheinbar eine nach unten zugespitzte Palmenblattrippe, an der man noch die Spuren von den Ansätzen der Seitenblätter bemerkt. Ein peitschenartig auslaufender Stab kreuzt diesen in schräger Richtung, und an dem Ende der Peitschenschnur hängt ein aus weissen und rothen Baumwollenfäden über zwei sich kreuzende Stäbe geflochtenes Quadrat.

Fig. 141. »Talisman« zur Abwehr von Epidemien. Tschittagong. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

Was haben wir uns unter diesen Dingen vorzustellen? Ist das eine Art von Talisman? Ich glaube nicht, dass man es so deuten darf. Mir will es scheinen, als hätten wir an eine andere Erklärung zu denken. Es schweben mir dabei die Verbotszeichen vor, mit denen die Insulaner des malayischen Archipels ihre Anpflanzungen zu schützen pflegen. Sollten diese zur Zeit einer Seuche errichteten Apparate nicht vielleicht auch derartige Verbotszeichen sein? Das Verbot gilt natürlich den Krankheits-Dämonen, und durch die kräftigen Beschwörungsformeln ist, wie die Eingeborenen wahrscheinlich glauben, den ungehorsamen Uebertretern des Verbots, auch wenn sie Geister sind, die dem Verbotszeichen anhaftende Schädigung unausbleiblich.

Einen ganz ähnlichen Sinn haben wahrscheinlich auch die kleinen weissen Flaggen, welche Jacobs auf Bali an Bambusstangen befestigt, an dem Eingange von fast allen Grundstücken sah, wenn Epidemien herrschen. Angeblich sollen sie ein Zeichen für den Vorübergehenden sein, dass hier eine böse Krankheit herrscht. Aber unsere obige Erklärung halte ich für viel wahrscheinlicher.

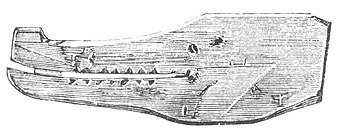

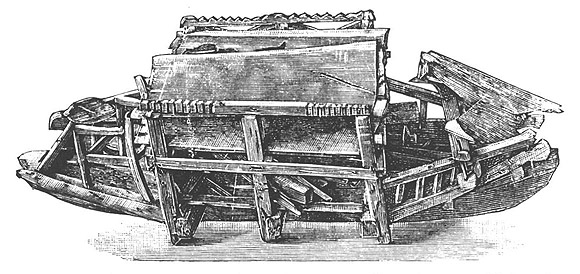

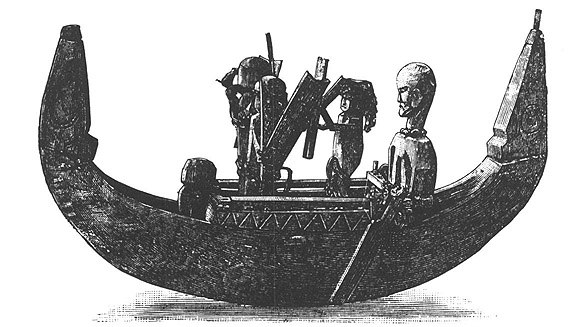

Ist es den Krankheitsdämonen nun dennoch gelungen, in eine Ortschaft den Eintritt zu erzwingen, so entspricht es vollkommen den herrschenden Anschauungen, dass man sie wieder vertreiben muss. Dieses geschieht zum Theil mit Gewalt, theils aber auch durch freundliche Ueberredung und durch das Darbieten einer Entschädigung. Niemals ist das ein privates Unternehmen, sondern es wird in allen Fällen als eine Angelegenheit der ganzen Gemeinde betrachtet. Bevor man zu diesen Maassnahmen schreitet, wird von den Aeltesten Rath gehalten. Auf Buru verfertigt man dann ein Boot, eine sogenannte Prauw, sechs Meter lang und einen halben Meter breit, und rüstet sie mit den nöthigen Rudern, mit Segeln und Ankern u. s. w. aus. Am Vorder- und am Hintersteven wird eine Flagge aufgehisst. Das ist gewöhnlich die holländische, und hierin liegt eine Anspielung, dass die Dämonen der Epidemie als von den Holländern ausgeschickt betrachtet werden. Der Bord der Prauw wird mit jungen Kalapablättern verziert und eine Matte und ein Stück weisser Kattun wird auf ihrem Boden ausgebreitet. Nun kommen allerlei Lebensmittel hinein, von bestimmter Art und in grosser Menge. »Wenn dieses alles am Strande bereit ist, so wird eine Nacht und einen Tag auf entsetzliche Weise auf der Tuba, Trommel, Gong und Buku musicirt, während die Bewohner der befallenen Dorfschaft allerlei Sprünge machen, welche unter den Namen Epkiki und Tjeval bekannt sind, um dem bösen Geiste Furcht einzujagen und ihn in das Boot zu treiben. Am folgenden Morgen werden zehn kräftige junge Männer ausgesucht, welche mit Rotan-, Kaiapa- und Areng-Zweigen, die in ein irdenes Gefäss voll Wasser getaucht werden, auf die Anwesenden schlagen. Darauf begeben sie sich springend an den Strand und legen die Zweige mit in die am vorigen Tage bereitgestellte Prauw.« Sie haben nun also die Krankheits-Dämonen glücklich in den Zweigen gefangen. Jetzt binden sie noch einen lebendigen Hahn in dem Schiffe fest und sie bringen dann in aller Eile eine andere Prauw in das Wasser und bugsiren die mit Lebensmitteln beladene Prauw in das Meer hinaus. Wenn sie auf das Meer gekommen sind, so wird das Fahrzeug losgelassen. Einer der zehn Ruderer spricht dabei ein lautes Gebet. Der lebende Hahn muss Sorge tragen, dass die nun im Boote sitzenden Dämonen den Ruderern keinen Schaden zufügen. Sind sie zum Strande zurückgekehrt, so nehmen sie Alle, und mit ihnen auch die gesammte Bevölkerung, Männer, Frauen und Kinder gemeinsam, ein Bad in der See, damit sie die Krankheit nicht wieder befalle.

Fig. 142. Schiffsmodell von Sûla-Bêsi zum Vertreiben von Epidemien. Museum f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

Die ausführliche Schilderung dieses einen Beispiels genügt im Allgemeinen auch für die Uebrigen. In der Auswahl der Opfergaben kommen allerlei Verschiedenheiten vor; auch in den Grössenverhältnissen der Prauw finden sich mancherlei Unterschiede. Es sind dieselben aber doch für uns von untergeordneter Bedeutung. Wechselnd ist auch die Form des Schiffsmodells, das der See überantwortet wird. Unsere Figuren 142 und 143 zeigen sie von Sûla-Bêsi und Timorlao.

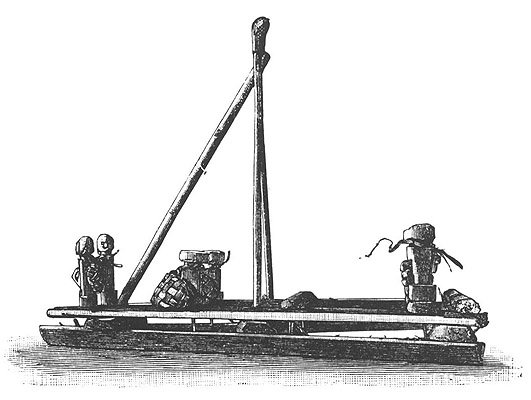

Fig. 143. Flossmodell von Timorlao, zum Vertreiben von Epidemien. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

Auf den Luang- und Sermata-Inseln wird das Boot mit zwanzig bis dreissig in Holz geschnitzten menschlichen Figuren bemannt, »welche die Kranken darstellen sollen«. Auch auf den Tanembar- und Timorlao-Inseln kommen dergleichen hölzerne Menschen in die Prauw, welche von denjenigen Familienhäuptern geschnitzt werden müssen, deren Angehörige erkrankt sind. Das sind natürlicher Weise Ersatzmänner, welche die Dämonen in ihrer Dummheit für wirkliche Menschen ansehen sollen.

Die den Figuren umgehängten Körbchen dienen dazu, die Opfer aufzunehmen.

Solche Schiffchen werden auch in Sumatra und in Siam den Flüssen übergeben. Von den Siamesen wird dann ebenfalls eine Menschenfigur in das Schiffchen gesetzt, van Hasselt schreibt von Mittel-Sumatra: »Auf den Nebenflüssen sieht man des Abends häufig kleine aus einem Blatt gemachte Prauwen (Boote), oder auch Häuschen, worin ein Licht brennt, auf einem Floss treiben. Auch das ist eins der vielen bei Krankheiten angewendeten Mittel, um die bösen Geister zu verjagen.« Diese Dinge bleiben einen Tag und eine Nacht in der Wohnung des Erkrankten stehen und sind in dieser Zeit mit Heilmitteln gefüllt, die vor der Aussetzung herausgenommen und von dem Kranken dann nach Vorschrift angewendet werden. Dieses Stehen im Hause des Kranken hat, wie ich mir denke, den tieferen Sinn, dass die Krankheitsdämonen von ihm weichen und in die Häuschen oder die Schiffchen übersiedeln. Vielleicht hat es einen ähnlichen Zweck, wenn auf Eetar in das Boot ein Kalapatopf gesetzt wird, in welchen alle Erkrankten im Dorf hineingespieen haben müssen.

Die Gebete, welche der Dorfälteste spricht, oder der Priester oder einer der Ruderer, wenn das Zauberfahrzeug in die See bugsirt wird, haben im Prinzipe viel Aehnlichkeit unter einander. Man geht mit der Krankheit im Ganzen sehr höflich um; » Herr Seuche«, sagt man auf den Watubela-Inseln, » Herr Grossvater Krankheit« auf der Insel Buru u. s. w. Man macht ihr auf Tanembar- und den Timorlao-Inseln freundliche Vorstellungen:

»Oh ( Krankheit)! ziehe von hier fort! kehre zurück! Was thust Du hier in diesem armen Lande!«

Man redet ihr auf den Watubela-Inseln zu, sich bessere Weideplätze zu suchen:

» Herr Seuche! am Strande habt Ihr jetzt keine Wohnung mehr! Die Wohnung ist in Staub zerfallen! Zieht fort von hier nach einem günstigeren und besseren Orte!«

Auf der Insel Buru giebt man der Krankheit zu verstehen, dass die Mittel der Bevölkerung erschöpft sind:

» Herr Grossvater Pocken! Geht weg! geht gutwillig weg! geht und besucht ein anderes Land! Wir haben Euch Speisen für die Reise zurecht gelegt! Wir haben jetzt nichts mehr zu geben!«