|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es ist in den vorhergehenden Seiten wiederholentlich von allerlei Krankheiten die Rede gewesen, mit denen die Aerzte der uncivilisirten Völker sich mehr oder weniger häufig beschäftigen müssen. Vielleicht ist es uns aber nicht uninteressant, wenn wir hier noch ein Paar Krankheitsgruppen herausgreifen, um sie ein Wenig eingehender zu besprechen. Mit den Augenkrankheiten und den Ohrenleiden wollen wir den Anfang machen.

Der vielfache Aufenthalt am offenen Feuer und in rauchigen Hütten muss bei vielen uncivilisirten Völkern eine häufige Gelegenheitsursache für allerlei entzündliche Processe an den Augen abgeben.

Auch die Fliegen verursachen in Australien und in Indien vielfach Augenentzündungen und es wird besonders darauf aufmerksam gemacht, wie ungemein lässig die Eingeborenen im Verjagen dieser Thiere sind.

Unter den 55 Medicinalpflanzen der Chippeway-Indianer finden wir nicht weniger als 4, welche zu Waschungen erkrankter Augen gebraucht werden; unter den 65 Medicinaldroguen von Harrâr sind 5, welche für Augenleiden berechnet sind. Paulitschke führt aber besonders an, dass die Harrarî neunerlei Methoden besitzen, um gegen die bei ihnen sehr häufigen Augenleiden anzukämpfen. Die gebräuchlichste derselben ist, dass man Gold- und Silbertheilchen, sowie Kampfer, Moschus und Perlen pulverisirt und das Gemenge in das kranke Auge einstäubt. Entschieden billiger war das Vorgehen eines Medicin-Mannes am unteren Murray in Victoria. Demselben hatte sich ein Colonist anvertraut, bei welchem eine hartnäckige Augenentzündung den europäischen Mitteln nicht weichen wollte. Der Schwarze riss einige Haare von seinem Kopfe, steckte sie in den Mund und kaute sie nach und nach ganz klein. Dann stellte er den Kranken an die Wand der Hütte, öffnete mit dem Zeigefinger und Daumen jeder Hand dessen Augen und spie ihm die Haare aus seinem Munde hinein. Der Kranke wälzte sich vor Schmerzen, aber seine Augen wurden schnell geheilt.

Die Klamath-Indianer in Oregon haben ebenfalls die Sitte, Augenpulver in Anwendung' zu ziehen. Einer derselben erzählte Gatschet von der Thätigkeit ihrer Medicin-Männer. In dieser Erzählung sagte er auch:

»Die Augen aber, wenn sie geschwürig sind, in Blut Kohle mischend, er schüttet es in die Augen, eine Laus noch dazu führt er ein in das Auge, das Weisse von dem Auge hervorkehrend, um auszuessen.«

Die Twana-, die Chemakum- und die Klallam-Indianer, sowie die Mittel-Sumatraner bedienen sich bei Augenentzündungen bestimmter Pflanzenaufgüsse zum Waschen der Augen. Das Gleiche gilt, wie schon gesagt, von den Chippeway, und auch bei den Aschanti und den Harrarî werden einige Pflanzen wahrscheinlich in ähnlicher Weise angewendet. Die Aschanti träufeln auch den Saft bestimmter Blätter in die Augen ein; ebenso ist es auf dem Seranglao- und dem Gorong-Archipele gebräuchlich. Hier wird die betreffende Pflanze aber erst mit Milch gekocht und durch ein feines Tuch geseiht, bevor man den Saft in's Auge träufelt.

Die Eingeborenen von Mittel-Sumatra haben besondere Namen für die Augenentzündung, für die Kurzsichtigkeit und für die Blindheit. Die Letztere macht wohl überall einen grossen Eindruck, und bei den Klamath-Indianern wird sie auch in den Beschwörungsgesängen der Medicin-Männer erwähnt. Hier tritt »das blinde Medicin-Mädchen« auf und singt:

»Ich suche am Boden mit meinen Händen, finde hier die Federn des Goldammers und verschlinge sie.«

Und ferner:

»Schnell, macht Augen für mich!«

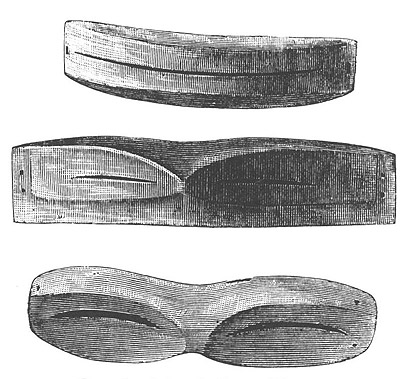

Fig. 90. Schneebrillen. Alaska. Mus. f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

Zum Schutze der Augen treffen wir auch, wenn auch nur vereinzelte Maassnahmen an. Hier ist in allererster Linie der Schneebrille (Fig. 90) Erwähnung zu thun, wie sie bei den Polarvölkern gebräuchlich ist. Zwei durch einen Nasensteg verbundene, convex ausgearbeitete Holzdecken werden zum Schutze gegen das blendende Reflexlicht der endlosen Schneeflächen vor die Augen gebunden. In jeder Holzdecke befindet sich ein sehr schmaler, quergestellter Schlitz, welcher gerade soviel Licht eindringen lässt, wie zum deutlichen Sehen erforderlich ist. Bisweilen wird die Schneebrille ersetzt durch einen anderen Augenschutz, der gewöhnlich als Jagdhut (Fig. 91) bezeichnet wird. Er ist ebenfalls von Holz gefertigt; ein Hut ist das Ding aber nicht wohl zu nennen, obgleich es auf dem Kopfe getragen wird. Es gleicht einer Mütze mit grossem Schirm, der aber der ganze Deckel fehlt. Ein hölzerner Reif umgiebt den Kopf und an ihm hängt eine weit über die Augen vortretende mützenschirmähnliche Holzplatte, welche für gewöhnlich mit geschnitzten Knochenstücken vom Walross geziert ist. Pallas fand eine dritte Schutzvorrichtung bei den Kalmücken. Dieselben banden sich, wenn sie am Feuer sassen, einen schmalen Florstreifen über die Augen.

An eine besondere Art von Augenerkrankung glauben die Australneger von Victoria. Sie entsteht durch Fremdkörper, welche durch Zauberkraft dem armen Opfer hinter die Augen gebracht sind. Die Krankheit führt einen besonderen Namen und befällt bisweilen mehrere zugleich. Ein Mann war wegen einer Ophthalmie mehrere Wochen im Hospital, und als er entlassen wurde, konnte er nichts sehen. Ein berühmter Werraap (Medicin-Mann) des Goulburn-Stammes zog ihm aus dem Kopfe hinter den Augen mehrere verfaulte Strohhalme hervor, und am zweiten Morgen danach konnte er die Schiffe in der Bucht und am dritten die Bergspitzen sehen. Drei junge Männer hatten im Freien geschlafen, und als sie erwachten, erklärten sie plötzlich, dass sie von dieser Tur-run genannten Krankheit befallen seien. Gewisse Zauberer hätten dünne Zweige einer weiblichen Eiche ihnen in die Augen gestossen. Tiefe Verzweiflung hatte sie befallen und grosse Verwirrung entstand im Lager. Neun weibliche Aerzte wurden herbeigerufen und diesen gelang es, die Kranken zu heilen. Die Einzelheiten dieser Behandlung wurden weiter oben schon erwähnt.

Fig. 91. Jagdhut der Eskimo von Alaska. Museum für Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

In Marokko sind allerlei Augenkrankheiten ein weitverbreitetes Vorkommniss und Erblindete trifft man gar nicht selten. Man tröstet sich bei einer Erkrankung der Augen, dass man sich in Gottes Hand befindet; bisweilen aber wird etwas in Wasser verriebener Alaun in die Augen eingeträufelt. Im Atlas-Gebirge und im Besonderen in der Gegend von Dâdess giebt es besondere Staaroperateure, deren Kunst in den Familien erblich ist. Sie führen diese Operation entweder »mit einem Spatel oder mit einer Nadel« aus. Dobbert ( Quedenfeldt's Gewährsmann) hatte Gelegenheit, einen derartig Operirten zu sehen. Die Linse war seitwärts umgelegt und der Patient war völlig erblindet. Augenkranke und Erblindete trifft man auch häufig in Persien an, obgleich die dortigen Kehâls oder Augenärzte sich eines besonderen Rufes erfreuen und bis nach Arabien, der Türkei und Indien und sogar bis nach Aegypten und China ihre Praxis ausgebreitet haben. Auch sie lassen sich, wie Polak berichtet, auf allerlei Operationen an den Augen ein.

Um nun zu den Ohrenkrankheiten überzugehen, so möge zuerst ein eigenthümlicher Glaube der Annamiten hier seine Stelle finden. Ein kleines Thier, Con ráy genannt, hat das Ohr zu beschützen und wohnt in demselben; das Ohrenschmalz sind seine Excremente. Wenn es mit anderen Thieren oder mit Fremdkörpern kämpft, um ihnen das Eindringen in das Ohr zu verwehren, so entsteht dadurch das Ohrenklingen. Der Verlust des Con ráy ist eine der Ursachen für die Taubheit.

Die Annamiten glauben auch, dass beide Ohren mit einander in einer directen Verbindung stehen. Wenn eine Ameise in ein Ohr eindringt, so verschliesst man schnell das andere, weil man annimmt, dass sie nun keine Luft zum Athmen habe und in Folge dessen eiligst wieder herauskriechen müsse. Gegen Erkrankungen der Ohren nehmen sie Räucherungen mit der Haut einer nicht giftigen Schlange vor. Die Harrarî besitzen eine Pflanze, die sie gegen Ohrenschmerzen und Taubheit auf das kranke Ohr legen.

Die Aschanti pressen einen Saft aus und träufeln ihn gegen Ohrenschmerzen in das Ohr. Auch die Mittel-Sumatraner bedienen sich der Einträufelungen in die Ohren und zwar bei dem Ohrenlaufen ihrer Kinder. Sie benutzten dazu den mit Klapperöl gekochten Milchsaft einer Cactuspflanze, welche, wie wir schon erwähnten, zu diesem Zwecke besonders angepflanzt wird. Es spricht dieses wohl unzweifelhaft dafür, dass die zum Ohrenfluss führenden Mittelohrentzündungen der Kinder bei ihnen eine sehr gewöhnliche Erscheinung sind. Gegen die Taubheit, welche sie mit einem eigenen Namen bezeichnen, ist ihnen aber kein Mittel bekannt.

Bei den Marokkanern wird der Ohrenfluss in der Weise behandelt, »dass der Arzt oder ein Bekannter des Kranken sich den Mund mit Oel füllt und Letzteres dem Patienten geschickt in das kranke Ohr hineinspritzt.«

Wenn wir aus der grossen Zahl der Erkrankungen, denen die Naturvölker unterworfen sein können, hier auch nur wenige herausgreifen wollen, so können wir doch unmöglich die Geisteskrankheiten übergehen. Ihnen gebührt unstreitig eine besondere Betrachtung. Denn der Geistesgestörte vor Allem muss für seine Umgebung den Eindruck erwecken, als ob ein Anderer aus ihm spräche, als ob ein Anderer die unsinnigen und unzweckmässigen Handlungen mit seinen Gliedmaassen verrichtete, und dieser Andere kann doch nur ein böser Geist, ein Dämon sein. Er hat die Seele des Kranken verjagt oder sie in die Gefangenschaft abgeführt, er hat sich an ihre Stelle gesetzt und er zwingt nun den armen Patienten, nach seinem Willen zu handeln und zu reden. Das entspricht ja nun so ganz und gar dem Bilde, das das Naturkind sich von einer grossen Zahl von Krankheiten zu machen pflegt. Die vorigen Seiten haben dafür die mannigfachsten Beweise geliefert. Es ist aber wohl nur zu wahrscheinlich, dass gerade die Geisteskrankheiten es waren, die den Menschen ganz plötzlich und scheinbar unvermittelt, als einen ganz Anderen wie bisher, und als für die nächsten Freunde und Angehörigen nicht selten schädlich und gefährlich erscheinen lassen, dass, wie gesagt, die Geisteskrankheiten es gerade gewesen sind, welche für sich selber sowohl, als für eine ganze Reihe von anderen Erkrankungen zu der Annahme einer Besessenheit die Ursache wurden.

Mit den Geisteskrankheiten gemeinsam müssen wir auch die Epilepsie betrachten. Denn wenn der unglückliche Epileptiker, soeben noch gesund und frisch, plötzlich besinnungslos zu Boden stürzt, scheinbar »entseelt«, dann ist der Glaube wohl begreiflich, dass seine Seele ihm entfloh oder aus seinem Körper vertrieben wurde. Und wenn nun die krampfhaften Zuckungen folgen, wenn der Schaum dem Patienten auf die Lippen tritt, dann ist es der Dämon, welcher ihn schüttelt und seinen Mund zum Schäumen veranlasst.

Die Auffassung der Geisteskrankheiten und der Epilepsie als eine Besessenheit ist nun, wie gesagt, die am meisten verbreitete. Wir finden sie in allen Erdtheilen, und selbst bei uns ist bekanntermaassen diese Anschauung noch nicht gänzlich ausgestorben. Je nach der Dämonologie der betreffenden Völker ist die Art und Eigenschaft des bösen Geistes, der von dem Kranken Besitz ergreift, natürlicher Weise eine verschiedene. Bei Nationen, welche dem Monotheismus huldigen, muss selbstverständlich der Teufel diese Function übernehmen. Bei anderen Völkern sind es die Geister, welche den Luftraum unsicher machen. Die bösen Seegeister sind es auf dem Seranglao- und Gorong-Archipele, welche die Epilepsie verursachen. Auch dämonische Thiere werden genannt, so der Geist eines Bockes auf den Luang- und Sermata-Inseln, einer Ziege auf den Inseln Leti, Moa und Lakor, beidemal bei Epilepsie. Auf Tanembar und den Timorlao-Inseln macht die Besessenheit durch Geister, die sonst in Vögeln wohnen, sowohl epileptisch, als auch geisteskrank. Auf der Insel Eetar sendet der böse Geist den Vogel Perliku in den Kopf des Kranken, um ihn epileptisch zu machen. Würmer im Kopfe veranlassen in Harrâr eine Art der Geistesgestörtheit.

Die alleinige Ursache dieser Erkrankungen ist die Besessenheit aber nicht. Bei den Topantunuasu auf Selebes ist es das Fliehen der Seele allein, welches die Epilepsie bedingt. Ein Erschrecken der Seele ist die Ursache hierfür.

Noch einer anderen Anschauung haben wir zu gedenken, welche bei mohammedanischen Völkern namentlich vielfach verbreitet ist. Nicht ein Dämon steckt in dem Kranken, sondern seine Seele weilt bei der Gottheit. Still verloren in ihren Anblick, grübelnd über den Wahrheiten göttlicher Offenbarung und Lehre, abgekehrt von den irdischen Dingen, erscheint er dem profanen, kurzsichtigen Volk wie ein Mensch mit umnachtetem Geiste. Aber wie ein Heiliger wird er geachtet. Jegliches ist ihm zu thun erlaubt und schon die blosse Berührung durch ihn bringt dem Beglückten Heil und Segen.

Wirksamer Zauber von böswilliger Hand oder einem Verbotszeichen einverleibt, kann den Irrsinn gleichfalls erzeugen. Letzteres glaubt man auf Ambon und den Uliase-Inseln, ersteres ebenfalls und ausserdem noch auf Serang. Der Name des auserkorenen Opfers aufgeschrieben oder eine Figur, die es vorstellen soll, in einen hohen Baum geschleudert oder mit einem Kleiderfetzen des Betreffenden begraben, ist für diesen Zauber ausreichend. Der Genuss von verbotenen Speisen verursacht auf der Insel Eetar die Geisteskrankheiten.

Manchen Naturvölkern ist es aber auch nicht entgangen, dass die Erblichkeit bei diesen Krankheiten eine nicht unwichtige Rolle spielt. Neben der Besessenheit machen sie daher für eine Reihe dieser Krankheitsfälle auch die Vererbung verantwortlich. Dieses gilt für die Epilepsie auf Leti, Moa und Lakor, auf Tanembar und den Timorlao-Inseln, während man auf den letzteren, sowie auf Buru und den Kêi-Inseln an die Erblichkeit der Geisteskrankheiten glaubt,

Dass man die Geisteskranken unter Umständen verehrt, haben wir soeben bereits berichtet. Auf Buru, auf den Kei-Inseln und dem Seranglao- und Gorong-Archipel wird ihnen aber keine Verehrung gezollt, und auf den Watubela-Inseln werden sie sogar mit Misstrauen behandelt.

Weit entfernt sind auch viele Naturvölker, das No-restraint-System zu befolgen. Auf Buru, auf Eetar und auf Selebes bindet man die Geisteskranken an, wenn sie Schaden thun; auch auf Samoa werden sie, wenn sie toben, an Händen und Füssen gebunden. Auf Sumatra wurde eine tobsüchtige Frau von vier anderen Weibern festgehalten, bei den Annamiten werden sie sogar unter solchen Umständen an Ketten gelegt. Verschiedene Arten der Geistesstörungen sind es, deren unsere Berichterstatter Erwähnung thun. Ein Heilmittel gegen Trübsinn und Abgeschlagenheit der Glieder wird bei den Harrarî erwähnt. Melancholischen Zuständen unterliegen auch die Australneger von Victoria. »Sie träumen, sitzen stumpfsinnig am Feuer, und mit der Zeit werden die Lungen oder andere innere Theile befallen und sie sterben.« Tödtliche Melancholie ist es ja auch, wenn wir diese armen Naturkinder aus Furcht vor einer heimtückischen Bezauberung oder vor dem bösen Blick, der sie traf, elendiglich zu Grunde gehen sehen.

Von den Unruhigen sprachen wir schon, aber auch wahre Anfälle von Tobsucht werden erwähnt. Thomas sah einen alten Australneger in Victoria, der aus behaglichem Schlafe heraus plötzlich gegen Mitternacht in einen Tobsuchtsanfall verfiel. Grosse Erregung herrschte im Lager, Fackeln wurden angezündet, alle Männer strömten zusammen. »Der Alte tanzte, hatte Schaum vor dem Munde und bot jegliches Symptom gefährlichen Wahnsinns.« Thomas wollte ihn beruhigen, die Leute aber litten es nicht und behaupteten, der böse Geist Krum-ku-dart-Buneit wäre in ihn gefahren. Dreiviertel Stunden währte dieses wilde Umherspringen des armen Besessenen; dann fiel er matt und erschöpft zur Erde und wurde darauf von seinen Freunden in seine Wohnung gebracht. Nun trat Ruhe im Lager ein; bald lag alles im tiefen Schlafe; auch der Kranke war eingeschlummert und man hat von dem Dämon nichts mehr gehört.

In Mittel-Sumatra kennt man eine Krankheit, welche von den Eingeborenen als Sâki si-djoendai bezeichnet wird. Sie ist eine ausschliessliche Erkrankung des weiblichen Geschlechts. Die Weiber reissen sich dann die Kleider vom Leibe, raufen sich die Haare aus und sie glauben in den Flaggen eine Person zu sehen, gewöhnlich einen Mann, der ihnen die Krankheit zugefügt habe. Diesem wollen sie dann zu Leibe und sie laufen dabei kreischend und scheltend und in den meisten Fällen gänzlich nackend umher. Bemerkenswerth ist es, dass diese Psychose epidemisch vorkommen soll. Ganz ähnliche Erscheinungen macht aber auch die als Sâki si-mabou-boengô bezeichnete Krankheit, jedoch ist ihr Auftreten nicht epidemisch. Der Name Sâki giloe bezeichnet daselbst ebenfalls eine Geisteskrankheit, nähere Symptome werden aber nicht erwähnt.

An die Sâki-si-djoendai erinnert eine Psychose bei den Katschinzen, welche von Pallas beschrieben wurde. Auch sie befällt nur das weibliche Geschlecht und ist unter den jungen Mädchen »sehr gemein geworden. Sie beginnt hauptsächlich um die Zeit, wenn die Menstruation sich einstellen will, und soll oft einige Jahre dauern. Sie laufen, wenn sie ihre Anfälle bekommen, oft aus den Jurten weg, schreyen und stellen sich ungebärdig, raufen sich die Haare aus und wollen sich erhänken oder sonst das Leben nehmen. Die Anfälle dauern nur einige Stunden und stellen sich ohne gewisse Ordnung bald wöchentlich ein, bald bleiben sie einen ganzen Monath aus. Ich habe dergleichen Mädchen gesehen, die in den Zwischenzeiten ganz vernünftig und ordentlich waren.«

Eine krankhafte Schreckhaftigkeit, welche bis zu Wuthanfällen sich steigert, kommt bei vielen sibirischen Völkern vor, so bei den Samojeden, den Ostjaken und Tungusen, bei den Kamtschadalen, den Jakuten und Buräten, und bei den Jenesseischen Tataren. »Jede unvermuthete Berührung z. Ex. in den Seiten oder an anderen reizbaren Stellen, unversehenes Zurufen und Pfeifen, oder andere fürchterliche und schleunige Erscheinungen bringen diese Leute ausser sich und fast in eine Art von Wuth.« Bei den Samojeden und Jakuten »geht diese Wuth so weit, dass sie, ohne zu wissen was sie thun, das erste Beil, Messer oder andere schädliche Werkzeuge erhaschen und die Person, welche der Grund ihres Entsetzens ist, oder jeden andern, der ihnen alsdann in den Wurf kömmt, zu verwunden oder gar zu tödten suchen, wenn sie nicht mit Gewalt abgehalten und alle schädlichen Werkzeuge vor ihnen weggenommen werden. Wenn sie alsdann ihre Wuth auf keine Art auslassen können, so schlagen sie um sich, schreyen, wälzen sich und sind vollkommen wie Rasende.«

Ein ähnlicher Irrsinn ist in Indonesien unter dem Namen des Amok-Laufens bekannt.

Exorcismus in irgend einer Form ist natürlicher Weise das Hauptmittel gegen diese Geisteskrankheiten. Unter den 65 Medicinaldroguen von Harrâr finden wir nicht weniger als sieben gegen Geisteskrankheiten und eine unter diesen auch gegen Epilepsie. Sind dieses auch nur Medicamente, so ersieht man doch aus der Art ihrer Anwendung, dass sie die Dämonen austreiben sollen. Eins nur wird in Wahnsinnszuständen als eine Abkochung getrunken. Die anderen werden in die Nase eingesogen, gepulvert und als Riechmittel gebraucht, oder zum Ausräuchern genommen.

Um den Exorcismus bequem und wiederholt ausüben zu können und den geeigneten Augenblick nicht zu verpassen, bringt man bei den Annamiten die Geisteskranken gleich bei dem Medicin-Manne unter. Hier bei dem Tháy pháp trifft man sie dann sehr häufig mit einer Kette am Fuss, damit man sie rasch anschliessen kann, wenn ihre Wuthanfälle zum Ausbruch kommen. Ihre Familie aber sorgt dabei für ihren Unterhalt und für ihre Ernährung.

Bei der oben beschriebenen Tobsucht der Frauen in Sumatra giebt der Arzt der Kranken »einen Trank« von Wasser, gemischt mit der Asche von verbranntem Papier, worauf Koransprüche geschrieben waren. Ausserdem werden ihre Nägel mit dem Namen Allah beschrieben, wozu als Feder eine zerbrochene Nadel und als Tinte der Saft von einem Dasoen gebraucht wird.

Van Hasselt sah eine an dieser Krankheit leidende Frau, die so rasend war, dass sie von vier Anderen gehalten werden musste. Während dessen machte der Arzt seine medicamentösen Bespeiungen und sprach mit unstörbarer Ruhe seine Beschwörungsformeln her. Neben ihm stand ein Räucherbecken, und anhaltend drehte er ein schnurrendes Instrument, dessen eintöniges Gebrumme von dem Kreischen der Kranken übertönt wurde.

Die übrigen Geisteskrankheiten behandeln die Sumatraner in folgender Weise. Dreimal täglich werden die Kranken vom Medicin-Manne mit dem Ausgekauten von bestimmten Medicamenten bespieen.

»Danach werden sie in den Fluss unter Wasser getaucht, solange sie es nur eben, ohne zu sticken, aushalten können, und darauf beräuchert dadurch, dass man sie über brennende Federn oder anderen thierischen Abfall hält, so dass sie heftig zu husten beginnen, wonach dicht an ihrem Ohre ein Gewehr abgeschossen wird.«

Die Räucherungen als Heilmittel gegen die Psychosen haben wir schon von den Harrarî erwähnt. Auch auf den Kêi-Inseln räuchert man die Kranken, oder besser gesagt, die in ihnen hausenden Dämonen mit Büffelhorn und Papuahaaren. Bei den oben geschilderten Wuthanfällen der Samojeden und der Ostjaken haben dieselben nach Pallas ein unfehlbares Mittel:

»Sie zünden nur ein Stück Rennthierfell oder einen Büschel Rennthierhaare an und lassen dem Behafteten den Rauch davon in die Nase gehn; davon verfällt derselbe sogleich in eine Mattigkeit und Schlummer, der oft vier und zwanzig Stunden dauert und den Kranken bey völligen Sinnen verlässt.«

Als eine Art des Exorcismus müssen wir auch die folgende Methode betrachten, welche auf dem Seranglao- und Gorong-Archipele bei der Epilepsie gebräuchlich ist. Um den Kranken zu heilen, »kämmt man das Haar oder man drückt bis es blutet mit einem Cent, am liebsten aber mit einer chinesischen Münze unter den Ohren, dem Kinn und den Achseln, um den bösen Geist zu vertreiben.«

Von der Art der Behandlung Epileptischer auf Tanembar und den Timorlao-Inseln haben wir früher bereits berichtet. Entsprechend der Auffassung, dass ein Geist in Vogelgestalt in dem Kranken sitzt, wird eine Vogelfigur gemacht und mit Pfeilen nach derselben geschossen.

Dass man in Selebes den Epileptiker schlägt, damit seine Seele, von Mitleid ergriffen, in seinen Körper wieder zurückkehren soll, das haben wir oben bereits gesagt. Das Schlagen der Epileptiker und der Geisteskranken spielt überhaupt in Indonesien eine hervorragende Rolle. Abgesehen von Selebes finden wir es auf den Babar- und Aaru-Inseln, auf Tanembar und den Timorlao- und auf den Luang- und Sermata-Inseln. Zum Schlagen werden Baumzweige benutzt, und auf den Luang- und Sermata- und den Aaru-Inseln müssen sie von bestimmten Baumarten sein. Die Vorstellung, den bösen Geist im wahren Sinne des Wortes aus dem armen Kranken herauszuprügeln, finden wir nur auf Selebes vor und auf den Luang- und Sermata-Inseln. Auf Tanembar und den Timorlao-Inseln, sowie auf den Babar- und Aaru-Inseln stellt man sich vor, dass durch dieses Schlagen der böse Dämon veranlasst würde, in die Zweige hineinzufahren. Hat man ihn hierin glücklich gefangen, dann werden die Zweige behutsam und vorsichtig bei Seite gebracht und in geeigneter Weise vernichtet.

Die Mincopies auf den Andamanen behandeln ihre Epileptischen mit Besprengungen von kaltem Wasser, und darauf scarificiren sie ihnen die Stirn.

Einer besonderen Nervenkrankheit müssen wir hier noch Erwähnung thun, welche in Java unter dem Namen Lata, in Malacca als Lattah bezeichnet wird. Es ist, wie Virchow sich ausdrückt: »eine Neurose, welche dem Hypnotismus mit Neigung zur Suggestion nahe verwandt ist.«

Vaughan Stevens macht von dieser Krankheit, wie er sie bei den Orang utan in Malacca beobachtet hat, folgende Beschreibung:

»Wenn ich ein Lattah-Weib ansehe und plötzlich eine sprungweise Bewegung, einen Schrei, oder eine Handlung vornehme, so wird sie das wiederholen und nur eine wirkliche Ruhepause wird ihr wieder die Herrschaft über ihre Nerven zurückgeben. Als ich eines Tages mit einem Weibe über diesen Gegenstand sprach, fragte ich sie, wenn ich sie aufforderte, ihre Hand in das Feuer zu stecken, würde sie es thun? Sie war bis dahin ganz ruhig, aber nun begann sie zu schreien, und der alte Penglima, der bei mir sass, ergriff sofort eine Cocosnussschale mit Wasser und schüttete es in das Feuer. Das Weib ergriff unmittelbar darauf mein Gefäss mit Curry und Reis, welches zu meiner Mittagsmahlzeit bereit stand, und schüttete es über das Feuer, in Nachahmung der gesehenen Handlung. Jetzt sprang die Frau des Penglima auf und lief in das Jungle, indem sie die Arme über den Kopf schwenkte. Das Weib ahmte ihr nach und rannte hinter ihr her. Der Penglima erklärte mir nun den Vorgang. Das Weib hätte sicherlich ihre Hand in das Feuer gesteckt, wenn er dasselbe nicht ausgelöscht hätte, und seine Frau habe das Weib in das Jungle gelockt, wo sie wieder ruhig werden würde.«

»Der Mann zeigte mir an seinem Ellbogen drei lange Narben, welche von einer Verletzung in seiner Kindheit herrührten. Damals kam ein Mann zu seiner Mutter, setzte sich ihr gegenüber, plauderte mit ihr und nahm fast gedankenlos ein Stück Zuckerrohr, das er mit seinem Parang spaltete, um davon zu essen. Im nächsten Augenblick ergriff die Mutter gleichfalls einen Parang und verwundete damit das Kind, das sie hielt, einigemal, bevor der Mann es befreien konnte.«

»Wegen der Lattah verbergen sich die Weiber, die ein Kind an der Brust haben, in der Hütte, sobald ein Fremder, namentlich ein Malaie, die Niederlassung betritt oder seinen Weg durch dieselbe nimmt. Oft genug sieht man auch eine Gesellschaft von Blendas von einem Ort zu einem anderen ziehen, wobei einzelne Männer Kinder tragen. Das geschieht, wenn die Frau Lattah ist und in Besorgniss geräth, dass irgend ein ungewöhnlicher Gegenstand dem Kinde Schaden zufügen würde. Fremden wird die Existenz einer Lattah verheimlicht.«