|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Einer Behandlungsmethode haben wir noch zu gedenken, welche namentlich in Japan und in niederländisch Indien eine weite Verbreitung gefunden hat. Die Japaner nennen sie Ambuk (Fig. 61), die Malayen Pitjak. Es ist eine regelrecht ausgeführte Massage. Die höchst angenehme und wohlthätige Wirkung derselben wird uns von den verschiedensten Seiten bestätigt. Das Gefühl der Ermüdung und Mattigkeit soll schnell dadurch schwinden und allerlei Schmerzen werden eiligst durch sie beseitigt. Es möge genügen, wenn wir hier anführen, was Thomsen aus persönlicher Erfahrung über diese Maassnahme sagt. Er lernte sie auf der Osterinsel kennen, wo sie mit dem Namen Lomilomi bezeichnet wird: »Bei mehr als einer Gelegenheit habe ich mich selber von der Thatsache überzeugt, völlig erschöpft durch Ueberanstrengung, und mich den geschickten Knetungen, Frictionen und dem Streichen und Drücken der in dieser Behandlung Bewanderten überlassend. Der hartfäustige Eingeborene ist keineswegs zart bei der Operation, sondern mit den Handflächen und Knöcheln traktirt er gewaltig jeden Muskel und jede Sehne sowohl, wie auch jedes Gelenk und jeden Wirbel, bis der erschöpfte Patient in einen Zustand von vergessender Somnolenz sinkt.«

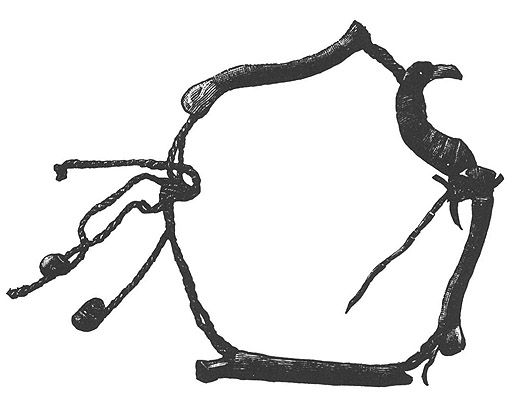

Fig. 61. Massage. Nach einem japanischen Holzschnitt. Im Besitz des Museums für Völkerkunde, Berlin.

Selbst auf die ungünstige Lage der Frucht im Mutterleibe vermögen geschickte Masseure verbessernd einzuwirken, wie uns mancherlei Angaben über die malayischen Völker bestätigen. Dass auch in Persien und in der Türkei das Kneten eine sich dem Bade gewöhnlich anschliessende Maassnahme ist, das dürfte wohl allgemein bekannt sein.

Von den Samoanern berichtet Turner: »Massage und Einsalbungen mit wohlriechendem Oel ist bei den eingeborenen Aerzten gewöhnlich und hierzu werden häufig Zaubermittel gefügt, bestehend aus Waldblumen in einheimisches Zeug gewickelt und auf einen sichtbaren Platz auf das Dach über dem Kranken gelegt.«

Viele Manipulationen der Medicin-Männer nun können wir nicht umhin, ebenfalls als eine Form der Massage anzusprechen. Wenn wir erfahren, dass der Medicin-Mann den Patienten mit den Händen knetet und packt, ihn mit den Fäusten, den Knieen und den Füssen drückt, ihn schlägt, ihn stösst und seinen Körper reibt, während er dabei seine monotonen Beschwörungsgesänge erschallen lässt, so ist das doch eine Massage, die er ausführt; und wenn wir auch sehr gern anerkennen wollen, dass bei der Beseitigung der Beschwerden des Kranken die durch des Medicin-Mannes wundersames Gebahren hervorgerufene Suggestion eine erhebliche Rolle spielt, so werden wir die Heilwirkung dieser massirenden Handgriffe doch auch nicht unterschätzen dürfen.

Wenn einem Siamesen von einem bösen Feinde, gewöhnlich von einem Laoten, durch Zauberei Dämonen ( Phi Phob) in den Körper getrieben wurden, so lässt er einen Mo-Phi, einen Dämonenarzt rufen, deren berühmteste Cambodjer sind. Dieser vertreibt ihm die bösen Geister »durch Fächeln und Reiben mit Heilkräutern«. Auch bei den Mincopies auf den Andamanen ist solch ein Reiben im Gebrauch. Hier übernehmen die Freunde eines am Fieber Erkrankten den Liebesdienst, ihren kranken Genossen fortwährend mit grossen Gu'gma-Blättern zu reiben. »Da nur eine kleine Anzahl dieser Fälle tödtlich endet, so wird ein grosses Vertrauen in diese Behandlung gesetzt, welche jedenfalls keinen Schaden anzurichten im Stande ist.«

Turner berichtet von der Südsee-Insel Fakaofo oder der Bowditch-Insel. »Abgesehen von dem Gotte Tui Tokelau war hier ein besonderer, Krankheiten verursachender Gott, dessen Priester vom Kranken Opfer von feinen Matten empfing. Wenn die Freunde des Kranken ein Geschenk zu dem Priester brachten, so versprach er, zu dem Gott für die Wiederherstellung zu beten, und dann ging er zum Kranken und salbte ihm den befallenen Theil mit Oel. Er benutzte kein besonderes Oel. Wenn er sich niedergesetzt hatte, so rief er irgend Jemanden von der Familie, ihm Oel zu reichen, und nachdem er die Hand in die Schale getaucht hatte, strich er sanft zwei bis dreimal über den befallenen Theil. Medicin wurde für den Kranken nicht benutzt. Wenn der Körper heiss war, legten sie ihn in kaltes Wasser; wenn er kalt war, zündeten sie ein Feuer an und wärmten ihn.«

Die wohlthätige Wirkung eines circulären Druckes, um bestimmte Schmerzen zu lindern, ist den Naturvölkern wohl bekannt. Ein circulär um den Kopf gelegtes Band oder Tuch wird fest zusammengeschnürt in Mittel-Sumatra, sowie bei den Australnegern vom Port Lincoln und von Victoria.

Am Yukon-Fluss in Alaska sah Jacobsen die Behandlung eines an einem epidemischen Schnupfen und Husten (also vielleicht an einer Influenza) erkrankten Mädchens. »Während sie schwach und kraftlos dalag, band der Medicin-Mann einen Lederriemen um ihren Kopf, steckte einen Stock durch den Riemen und hob den Kopf mit jeder Minute hoch und senkte ihn wieder hinab. Dabei führte er ein ernstes Gespräch mit dem Teufel ( Tonrak), indem er denselben bald heftig bedrohte, bald ihn flehentlich bat, die Patientin zu verlassen, indem er ihm zugleich »Tobaky« versprach.«

Bei den Australiern ist auch ein sehr festes Zuziehen des Gürtels gebräuchlich, um sich von Schmerzen zu befreien. Ein bevorzugtes Mittel bei den Skagit-Indianern in Britisch-Columbien in der Lungenschwindsucht ist das Herumbinden eines Strickes fest um den Brustkorb, um auf diese Weise das Zwerchfell zu zwingen, dass es tiefe Respirations-Bewegungen macht, ohne die Hülfe der Brustmuskeln in Anspruch zu nehmen.

Fig. 62. Tschon-ga-tah, zauberkräftiges Halsband aus Menschenknochen. Mincopies (Andamanen). Mus. f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

Die Mincopies auf den Andamanen haben mehrere Methoden, bei denen die circuläre Umschliessung des leidenden Theiles zur Geltung kommt: »Gegen Husten kauen sie den dicken Theil der langen Blätter einer ji-ni genannten Pflanze (Alpinia spec.), und wenn sie den bitteren Saft ausgekaut und heruntergeschluckt haben, binden sie die ausgekauten Fasern rings um den Hals.«

Bei allerlei schmerzhaften Krankheiten aber umgeben sie den kranken Körpertheil mit einer besonderen Art ihrer Halsbänder, welche den Namen Tschon-ga-tah führen (Fig. 62). Diese Halsbänder sind überwiegend aus Menschenknochen, bisweilen auch aus denen der Schildkröte gefertigt und ausserdem mit Dentalium octogonum oder Helix-Arten verziert. Die Knochen sind mit rother Farbe dick überstrichen, so dass sie nur mit ihren Enden frei aus dieser aufgetragenen farbigen Masse hervorsehen. Sie sind auf ebenfalls rothgefärbte Bindfäden mit Hülfe von Durchbohrungen in ihrer Längsaxe aufgereiht. Einzelne Knochen sind auch ausserdem noch in rothe Lappen gewickelt. Es wird bei diesen Menschenknochen, wie Man berichtet, nicht für nothwendig erachtet, dass sie einem Erwachsenen angehört haben; auch diejenigen von Kindern werden als wirksam betrachtet und das in Fig. 62 abgebildete Tschon-ga-tah enthält unter anderen ein Wadenbein und zwei Schlüsselbeine von Kindern. Ausgefallene Zähne und Kieferstücke, sowie auch die Knochen schon vor langer Zeit Verstorbener werden ebenfalls bisweilen zu solch einem Halsschmucke verarbeitet. Der Glaube ist, dass durch die Wirksamkeit des entkörperten Geistes, dem einstmals diese Knochen angehörten, dem Träger vor den Dämonen der Krankheit Schutz gewährt wird aus Dankbarkeit für die Achtung und das Gedenken, was man dem Geiste dadurch erweist, dass man seine Knochen als Halsschmuck trägt.

Nicht selten borgen auch mehrere Freunde gleichzeitig dem Kranken ihren Halsschmuck, damit er sein krankes Glied damit umschlingen könne.

Dass die Medicin-Männer bei ihren massirenden Handgriffen für gewöhnlich nicht gerade sehr zart vorgehen, das haben wir schon von den Oster-Insulanern erfahren. Es wird uns allerdings mehrmals nur von einem Reiben berichtet, so aus Kroë und Mittel-Sumatra, von den Yamamadi-Indianern und aus Victoria; aber hier wurde wenigstens in einem Falle das Reiben mit heisser Asche so gewaltsam vorgenommen, »als wenn der Schlächter Fleisch einsalzen wolle«. Sonst wird vom Pressen, Kneten und Drücken gesprochen, was mehrmals noch besonders als stark bezeichnet wird. Nicht nur die Finger, sondern auch die Fäuste, ja selbst die Kniee werden hierzu benutzt und bei den Narrinyeri in Süd-Australien wird dieses fortgesetzt, bis der Kranke stöhnt. Der Bauch und die Herzgrube sind für diese Maassnahmen besonders beliebt. Vielfach wird auch vom Stossen und Schlagen des Körpers gesprochen, und wenn man sich klar macht, wie der Medicin-Mann bei seinen Beschwörungsversuchen tanzt und umherspringt und immer wieder über den Patienten herfällt, so kann man es sich ja auch deutlich vorstellen, wie selbst jene Handgriffe, die er als zarte beabsichtigt, doch einen gewissen Grad von Gewalt und Heftigkeit erhalten müssen. Es wird uns kaum befremden, dass bei solch rohem Vorgehen der tödtliche Ausgang öfter beschleunigt wird.

Bei den Australnegern und den Annamiten werden auch die Füsse zum Massiren gebraucht. Die Eingeborenen von Victoria treten den Bauch und den Rücken des Kranken, der zu diesem Zwecke bisweilen von vier Schwarzen gehalten wird. Manchmal geht es sehr roh hierbei zu: der Medicin-Mann »setzt seinen Fuss an das Ohr des Patienten und presst dasselbe, bis dem Kranken buchstäblich das Wasser aus den Augen strömt.« Dem Berichterstatter sind aber Fälle bekannt, wo durch diese Gewaltmaassregel die völlige Heilung herbeigeführt wurde. Auf einer Handzeichnung von George Catlin sehen wir, wie der Medicin-Mann der Schwarzfuss-Indianer dem Kranken seinen Fuss auf den Bauch gesetzt hat (Fig. 63).

Von den Australneger-Stämmen am Port Lincoln wird der Unterleib des Kranken getreten, es wird aber ganz besonders hervorgehoben, dass dieses Treten ein sanftes ist. Sanft tritt auch die Hebamme bei den Annamiten den Leib der soeben entbundenen Frau, um so die Nachgeburt zu entfernen. Sie hält sich dabei an einem Dachbalken des Hauses schwebend fest und steigert dann allmählich den Druck, so dass die Procedur für die Frau doch schliesslich eine ganz empfindliche wird.

Aber das Kneten, Reiben und Streichen kann auch ganz sanft ausgeführt werden, namentlich wenn weibliche Hände die Massage vollführen: Samuel Ella sah oft in den Hütten der Südsee-Insulaner den Ehegatten oder den Sohn mit dem Kopfe auf dem Schoosse des Weibes liegen, das langsam und bedächtig mit ihren Händen, oder besser noch mit ihren Fingerspitzen die Stirn, die Schläfen und den Scheitel in ihrem Schoosse knetete, und dabei leise ein Lied vor sich hin sang. Das wirkte besser, wie ein Narcoticum. Der Kranke schlief ein und wenn er erwachte war die Neuralgie und der Kopfschmerz verschwunden.

Fig. 63. Medicin-Mann der Schwarzfuss-Indianer, einen Kranken behandelnd. Nach einer Zeichnung von Catlin im Mus. f. Völkerkunde, Berlin.

Wenigstens im Anfange sanft ist auch eine Art der Massage, welche die Eingeborenen von Victoria bei Rheumatismus und ähnlichen Beschwerden anwenden. Der Arzt setzt sich dem Kranken gegenüber, stimmt einen eintönigen Gesang an und streicht in Zwischenräumen abwärts über den befallenen Theil. Allerdings schliesst sich dann diesem Verfahren auch das Reiben mit heisser Asche und das Schlagen gegen den Körper an.

Im westlichen Borneo haben die Medicin-Männer die Gewohnheit, ihre Patienten stundenlang mit einer Art von Steinen zu bestreichen, welche sie behaupten von den Geistern bekommen zu haben. Es ist wohl hier nicht zu bezweifeln, dass solch ein Bestreichen, welches mehrere Stunden ohne Unterbrechung anhält, nicht ohne eine hypnotische Einwirkung auf den Kranken abgehen kann.