|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wenn wir einen Blick auf unser Landvolk werfen, so sehen wir, dass überall eine einzelne Persönlichkeit sich aus der Gruppe der Gaugenossen hervorhebt, welcher in allerlei Nöthen und Gebresten des Leibes und nicht selten auch der Seele das allgemeine Vertrauen entgegengetragen wird. »Er kann mehr, wie Brodessen,« lautet in Deutschland die ständige Redensart und es ist damit für jeglichen Eingeweihten deutlich ausgesprochen, dass demselben, ganz abgesehen von einem höheren Wissen und Können, auch noch übernatürliche Kräfte innewohnen und dass er mit übernatürlichen Gewalten in unmittelbarer Beziehung steht. Ganz das Gleiche finden wir auch bei den Naturvölkern, nur dass hier ganz offen zu Tage tritt, was in unserer modernen Volksmedicin mehr oder weniger verstohlen sein Dasein fristet. Damit ist es nun natürlicher Weise aber nicht ausgeschlossen, dass man in Kleinigkeiten sich selber hilft, und es wird uns dieses von den Eingeborenen Süd-Australiens auch noch besonders bestätigt. Wenn aber Jagor von den Igorroten der Philippinen und von Rosenberg von den Mentavej- und Aaru-Insulanern und von den Einwohnern von Dorej an der Südwestküste von Neu-Guinea berichtet, dass es besondere Aerzte bei ihnen nicht gäbe, sondern dass ein Jeder sich selber hilft, so müssen wir hierfür wohl doch erst noch eine genauere Bestätigung abwarten. Es widerspricht das so sehr der menschlichen Natur, und wir sehen selbst bei den culturell so tief stehenden Australnegern einen wohl ausgebildeten ärztlichen Stand, so dass es mir doch der Wirklichkeit mehr zu entsprechen scheint, wenn wir annehmen, dass es den genannten Reisenden zufälliger Weise nur an der günstigen Gelegenheit gemangelt hat, die Aerzte in Funktion treten zu sehen, und dass sie desshalb auf einen gänzlichen Mangel derselben irrthümlich geschlossen haben. Es widerlegt sich übrigens nach wenigen Absätzen von Rosenberg schon selber, wenn er von den Doresen sagt:

»Priester giebt es nicht, wohl aber Zauberer, welche Beschwörungen machen, Zaubereien verrichten und Kranke heilen.«

Deutlicher kann das Vorkommen eines besonderen ärztlichen Standes doch wirklich kaum bestätigt werden.

Bei den Weddah, den wilden Ureinwohnern von Ceylon, gehen Paul und Fritz Sarasin so weit, dass sie ihnen überhaupt jegliche Spur medicinischer Kenntnisse absprechen und dass die Fälle, die das Gegentheil beweisen, ihre Erklärung darin fänden, dass hier der Verkehr mit Tamilen und Singhalesen den Weddah diese Kenntnisse übermittelt habe. Auch hier liegt wahrscheinlich ein Irrthum vor; denn gerade die angeführten Maassnahmen (Benutzung von Rinden und Auflegen von Blättern), welche den Beweis dafür liefern sollen, dass die Weddah sie von den Tamilen und Singhalesen erlernt haben, stellen so elementare Gedankengänge dar, dass wir sie bei den verschiedensten, auch ganz tiefstehenden Naturvölkern wiederfinden und dass wir daher, wie mir scheinen will, durchaus nicht genöthigt sind, sie bei den Weddah als etwas von anderswoher Ueberliefertes anzusehen. Denn auch dem primitivsten menschlichen Geiste wohnen diese Gedankengänge inne.

Die Krankheiten werden, wie wir oben ausführlich erörtert haben, überwiegend als veranlasst durch überirdische Wesen angesehen. Es ist in Folge dessen ganz naturgemäss und logisch, dass man Hülfe und Heilung in Krankheitsfällen nur von solchen Menschen zu erwarten berechtigt ist, welche in den Besitz von übernatürlichen Kräften gelangt sind, welche im Stande sind, mit den betreffenden Geistern, seien es nun Gottheiten, Ahnengeister oder Dämonen, in unmittelbaren Verkehr zu treten, ihren Willen und ihre Absichten zu erforschen, ihren Zorn zu besänftigen und ihren Unwillen zu versöhnen, oder auch sie zu bannen, sie zu verjagen und ihrer Herr zu werden. Nun ist die Krankheit nicht das einzige Ungemach, das dem Menschen zustossen kann. Man will aber vor jeglichem Unglück geschützt sein, man will Erfolg und Gedeihen in seinen Unternehmungen haben, Segen im Landbau, reiche Beute auf der Jagd, Glück im Kriege, und in Folge dessen muss man ernstlich bemüht sein, mit den überirdischen Gewalten, den Segenbringenden sowohl als auch den Verderblichen, in gutem Einvernehmen zu verharren. Der eigenen Kraft vertraut man nicht. Wiederum bedarf man dazu einer mächtigeren Mittelsperson, und da kommen nun natürlicher Weise in erster Linie wieder diejenigen Personen in Betracht, deren übernatürliche Fähigkeiten, deren Beziehungen zum Reiche der Geister Allen bereits hinreichend bekannt sind.

So erklärt es sich in einfacher Weise, dass wir bei den Naturvölkern ausserordentlich häufig die ärztlichen und die priesterlichem Funktionen in denselben Händen sehen. Es ist der Arzt, der die priesterlichen Verrichtungen übernimmt, oder der Priester, welcher die Kranken heilt; denn die Behandlung der Kranken wird zum Gottesdienst und strenge, rituelle Vorschriften sind mit ihr verbunden. Der Verkehr mit den Geistern ist im Sinne der Naturvölker ja ein Gottesdienst. Denn auch die Dämonen können segenbringend wirken, wenn man sie sich zu verbinden vermag, damit sie dem Feinde Verderben bringen. Und der Arzt und Priester, der sie hierzu veranlasst, wird auf diese Weise gleichzeitig auch zum Zauberer. Und zum Seher und Wahrsager wird er, wenn ihm die Geisterwelt die Zukunft offenbart, ihm die Jagdgründe anzeigt, wo dem hungernden Volke sich reiche Nahrung bietet, und ihn vorhersehen lässt, ob ein geplanter Eroberungszug dem Stamme zum Glück ausschlagen wird, oder zum Verderben. Diese Funktionen sehen wir daher dauernd sich durch einander schieben und die Reisenden melden uns medicinisches Wirken bald vom Arzte, bald vom Priester, bald vom Wahrsager und vom Zauberer. Und für gewöhnlich sind das immer die gleichen Persönlichkeiten, welche bald in der einen, bald in einer der anderen Funktionen von den Berichterstattern belauscht werden konnten.

Zwei Ausdrücke sind es namentlich, mit welchen wir die Träger dieser verschiedenartigen Funktionen bezeichnet finden. Das eine Mal werden sie Schamanen genannt, das andere Mal Medicin-Männer. Der erstere Ausdruck entstammt den nordasiatischen Völkerschaften, der letztere ist bekannter Maassen den nordamerikanischen Indianern entnommen, welche mit dem französischen Worte médecine alles bezeichneten, was von ihnen als unbegreiflich und übernatürlich angesehen wurde. Die übrigen Ausdrücke, die wir wohl noch antreffen, wie Doctor, Zauberer, Hexer, Gaukler und Taschenspieler sind dagegen verschwindend und jedenfalls um Vieles ungeeigneter.

Entsprechend den in das öffentliche und private Leben tief eingreifenden Verpflichtungen, welche ihren Händen anvertraut sind, ist die Stellung der Medicin-Männer im Allgemeinen eine besondere, bevorzugte und angesehene.

Dass sie im Volke wenig in Ansehen stehen, ist sicherlich eine grosse Ausnahme. von Rosenberg berichtet dieses von Andai an der Nordwestküste Neu-Guineas. Auch was derselbe Autor von der Insel Nias angiebt, dass dort die Aerzte leben und arbeiten, wie jeder Dorfbewohner, und dass sie keinesweges ein höheres Ansehen geniessen, das ist mindestens ungebräuchlich.

Für gewöhnlich ist, wie gesagt, ihr Ansehen und ihr Einfluss sehr gross. Sie finden bei den Zulu, wenn sie auf der Wanderung sind, überall eine gute Aufnahme; sie werden bei den Dacota-Indianern stets mit der grössten Ehrfurcht behandelt und mit den besten Dingen versehen, sie sind bei den Ipurina-Indianern und bei den Australnegern von Victoria die einflussreichsten Personen des Stammes. In Liberia sind sie die Rathgeber der regierenden Häupter in Kriegs- und Friedenszeiten. In Victoria sind sie die ausschlaggebenden Personen in der Vertheilung des Landes, in Gippsland ordnen sie die Wanderungen und Versammlungen des Stammes an. Höchst einflussreich ist auch ihre Stellung bei den von Serpa Pinto besuchten Ganguella-Negern in Caquingue, obgleich bei diesen die Medicin-Männer, die Wahrsager und die Zauberer gesonderte Stände bilden. Viele heilige Handlungen dürfen hier nur in der Gegenwart des Medicin-Mannes vorgenommen werden, und in Fragen von Wichtigkeit gilt seine Stimme mehr sogar, als diejenige des Wahrsagers. Er spricht seine Entscheidung aber niemals aus, »ohne vorher gewisse Ceremonien zu veranstalten, die sogenannten medicinischen Gebräuche, zu denen er bald Pflanzen, bald Menschen- oder Thierblut verwendet.«

Das allerhöchste Maass von Ansehen, das der Medicin-Mann geniessen kann, berichtet Turner von einer bestimmten Gegend von Samoa. Hier wurde ein alter Mann als die Incarnation des Gottes Taisumalie (d. h. die sanft anschwellende Fluth) angesehen, der als Medicin-Mann in der Familie wirkte. Die Nachbarn zogen ebenfalls in ihren Krankheiten zu ihm. Sein Hauptmittel war, den befallenen Theil mit Oel zu reiben und dann mit äusserster Kraft seiner Stimme fünf Mal das Wort Taisumalie zu schreien und so ihn fünf Mal zu rufen, dass er komme und heile. Wenn das geschehen war, wurde der Kranke entlassen, um die Heilung abzuwarten. Trat die Genesung ein, so gab die Familie hierfür ein Fest, goss für den Gott eine Schale voll Kawa auf die Erde, dankte für die Heilung und die Gesundheit und betete, dass er fortfahren möge, seinen Rücken zum Schutze ihnen zuzukehren, sein Antlitz aber gegen die Feinde der Familie.

Die Kranken bringen den Medicin-Männern ein unbedingtes Zutrauen entgegen; das finden wir im malayischen Archipel, sowie durch ganz Amerika und Australien. Aber kein Vertrauen wird bei den Zulu in einen Arzt gesetzt, welcher sich einer Fettleibigkeit zu erfreuen hat.

Mit grosser Genugthuung rühmten die Eingeborenen von Victoria in einem Falle, in welchem der Medicin-Mann einen scheinbar Sterbenden durch schleunige Zurückbringung des ihm gestohlenen Nierenfettes geheilt hatte, »wie schnell ein Arzt ihres Volkes eine Krankheit heilen könne, welche ein weisser Arzt für unheilbar betrachte.«

Wir sehen, die Einbildung ist es, oder wie man heute sagen würde, die Auto-Suggestion, welche hei den Naturvölkern allerlei Krankheiten entstehen lässt, und durch die geschickt ausgeführte Suggestion ihrer Medicin-Männer werden sie geheilt.

Die Medicin-Männer der Chippeway- und der Winnebago-Indianer werden auch bei den Nachbarstämmen als besonders erfahren und leistungsfähig angesehen, und von Liberia berichtet Büttikofer, dass in einzelnen Krankheiten selbst Weisse, die bei den europäischen Aerzten keine Hülfe gefunden hatten, sich der Behandlung der eingeborenen Medicin-Männer anvertraut hatten und von ihnen geheilt worden waren.

Bei den Indianer-Völkern müssen die Medicin-Männer auch geschickte Taschenspieler sein; bei den nordwestlichen Stämmen wenigstens müssen sie, bevor sie die Krankenbehandlung beginnen, stets erst ein interessantes Zauberstück ausführen, um den staunenden Zuschauern ihre übernatürliche Macht zu beweisen. In Annam werden sie als ungebildet, aber als sehr energisch bezeichnet.

Ihr intimer Verkehr mit der Geisterwelt begabt die Medicin-Männer aber auch mit ganz besonderen Fähigkeiten. Sie können das Leben bringen, aber auch den Tod, und diese überirdische Kraft wird ihnen selbst nicht selten zum Verhängniss. Allerlei wunderbare Dinge weiss man sich von dem übernatürlichen Verkehre der Medicin-Männer mit der Geisterwelt zu berichten, und sorgsam sind die Aerzte darauf bedacht, diesem Glauben bei dem Volke hinreichende Nahrung zu geben. In Victoria behaupten sie, dass sie alle Dinge über und unter der Erde kennen, sie behaupten, dass sie Alles wissen, und sie beschreiben den Stammesgenossen nicht selten, was bei irgend einem fernen Stamme zur Zeit gemacht wird. Die Meewocs in Central-Californien glauben, dass ihre Medicin-Männer auf der Spitze eines Berges sitzen können, fünfzig Meilen weit von einem Manne, den sie zu vernichten wünschen, und dass sie den Tod desselben dadurch herbeizuführen im Stande sind, dass sie mit ihren Fingerspitzen ein magisches Gift ihm entgegenschnellen. Bei den Indianern Süd-Californiens befehlen sie den Elementen, blicken in die Zukunft und vermögen sich nach ihrem Belieben zu verwandeln.

Wenn bei den Dacota-Indianern der Arzt längere Zeit ohne Praxis ist, so hat er grosse Unbequemlichkeiten von der Unruhe der Geister in ihm zu erdulden. Um die Geister zu beruhigen nimmt er bisweilen Blut aus dem Arme irgend einer Person und trinkt dasselbe. So ist es denn kein Wunder, dass auch Furcht die zagenden Gemüther befällt, wenn sie dem Medicin-Mann gegenübertreten. Wer ihn bei den Klamath-Indianern zu einem erkrankten Familiengliede ruft, der bleibt vor der Thür der Hütte stehen, welche voll ist der überirdischen Wesen. Die Männer in Victoria fürchten sich, sie anzutasten, und fügen sich daher allen ihren Anforderungen; die Weiber zittern vor ihnen, weil sie sie verwunden, ihnen das Nierenfett rauben, sie unfruchtbar machen und ihre Kinder tödten könnten. Die Sahaptin-Indianer sterben häufig aus Furcht vor des Medicin-Mannes bösem Blick, und auch bei den Wascow-Indianern wird geglaubt, dass, gegen wen er seine grässlichen Blicke schleudert, dem sicheren Tode verfallen sei. Man muss daher in ihrer Gegenwart sein Haupt abwenden oder verbergen, um ihren erzürnten Blicken zu entgehen. »Wenn einer von dem Gedanken erfasst ist,« berichtet Alvord, »dass er von einem Medicin-Manne schrecklich angeblickt worden ist, so siecht er dahin, zehrt ab, oft verweigert er zu essen und stirbt durch Verhungern und Melancholie.«

Auch die Schamanen der sibirischen Volksstämme geniessen beim Volke ein ganz besonderes Ansehen; aber sie sind, wie Radloff sagt, vielmehr gefürchtet als geliebt.

Die alten Peruaner hatten nach von Tschudi zwei Arten von Priesterärzten, die Sonkoyox und die Kamaska. Der erstere Name bezeichnet »die Muthigen«, oder »die ein Herz haben«, der letztere Name bedeutet »die Fähigen«, oder »die Geschickten«.

Missionar Johl in Emdiseni-Petersberg in Kafferland giebt an, »dass die Kaffern von einem igqira ( Kafferdoktor) meinen, derselbe reite des Nachts auf einem Pavian herum und behexe die Leute und das Vieh.« »Er hat den impundulu, den die Kaffern fürchten. Er soll ein Vogel des Donners sein, etwa gleich dem ishulogu. Dann aber meinen die Heiden, es sei ein Traum ( ipupa), oder umgekehrt, der ipupa sei der ishologu oder impundulu, der die Leute des Nachts beschleiche und ihnen allerlei des Nachts ins Ohr sage.«

Als der Missionar den Zauberdoktor fragte: Sage mir, was ist impundulu? da antwortete er: »Das kann ich nicht; das ist ein Ding, welches kein Ding ist, welches die Heiden fürchten. Man sagt, es ist der Blitz. Ich habe das Ding aber noch nicht gesehen.«

Bei den Mincopies auf den Andamanen wird dem Medicin-Manne, dem Ôko-pai-ad (d. h. Träumer) die Fähigkeit zugeschrieben, durch Träume mit den guten und bösen unsichtbaren Mächten in Verbindung zu stehen, und ebenso die Geister der Verstorbenen oder derjenigen Leute, welche krank sind, zu sehen.

In Victoria führen die Medicin-Männer ein absonderliches Leben, um den Glauben an ihre überirdische Gewalt rege zu erhalten; »sie essen getrennt und zu ungewöhnlichen Zeiten, sie schlafen, wenn die Anderen wachen, und sie behaupten, lange Wanderungen zu unternehmen, wenn die Anderen im Lager alle im Schlafe liegen. Selten jagen und fischen sie, oder thun irgend eine Arbeit. Sie machen eigenthümliche Geräusche in der Nacht, wandern fort und suchen ihr Volk zu erschrecken. Durch ihre Klugheit und Verschmitztheit und durch ihre Geschicklichkeit, den Zufall zu benutzen, indem sie Wache halten, wenn die Anderen schlafen, erhalten sie sich ein Uebergewicht über die Mitglieder ihres Stammes und sie verstehen es, angenehm zu leben und Vortheil von ihrer fremdartigen Lebensweise zu ziehen.«

Die Baksa der Kirgisen haben in ihrem Benehmen etwas Affektirtes und Unnatürliches. Einer derselben, welchen Radloff sah, führte stets fromme Redensarten im Munde. »Bei jeder Handlung, die er unternahm, wie Trinken, Niedersetzen u. s. w., seufzte er ein lautes » Bismillah« (Im Namen Gottes) vor sich hin, und jeder Rede, die er that, fügte er ein » Wallahi, Billahi« (»Bei Gott«) hinzu, was bei den Kirgisen nur einige ganz alte Leute zu thun pflegen. Mancher Baksa soll immer einen geistig Gestörten nachahmen, und stets Grimassen schneiden, als ob er, wenn er auch nicht die Beschwörung ausführt, von bösen Geistern besessen sei.«

Den Tháy pháp der Annamiten ist eine besondere Diät vorgeschrieben. Sie dürfen kein Fleisch vom Büffel oder vom Hunde geniessen und sie müssen sich des Genusses einer kleinen Pflanze ( rau giâp cá) mit herzförmigen Blättern enthalten, welche einen Geruch nach Fischen hat.

Die Ganga, d. h. die Medicin-Männer der Loango-Neger, dürfen nur an bestimmten Plätzen Wasser trinken und dieses auch nur zu ganz bestimmten Stunden des Tages oder der Nacht. Ihre dem Fetisch vermählte Frau muss ihnen dasselbe herbeiholen. Ihr Küchenzettel ist ein sehr beschränkter, da sie eine Anzahl von Vierfüsslern und Fischen auch nicht einmal mit ihren Augen erblicken dürfen. Vielfach leben sie von Wurzeln und Kräutern, jedoch ist ihnen rohes Thierblut zu trinken erlaubt. Alles was die Fetischfrau des obersten Ganga bei Tage erblickt hat, muss sie des Nachts ihrem Gatten berichten, weil sie sonst in Krankheit verfallen und die Zauberkraft des Fetischs verderben würde.

Die Funktionen des Medicin-Mannes sind nicht nur auf das männliche Geschlecht beschränkt: wir finden es bei den Naturvölkern weit verbreitet, dass auch die Weiber den ärztlichen Beruf ergreifen. Das wird uns berichtet von den Aschanti, von den Negern in Loango und in Lubuku und von den Zulu, ferner von Bali, Borneo und Selebes, von Australien, sowie von vielen nordamerikanischen Indianer-Stämmen. Auch in Sibirien können Weiber die Schamanenwürde erlangen. In Nord-Californien und bei den Creek-Indianern sollen sie sogar zahlreicher sein, als die männlichen Aerzte. Bei den Dacota finden sie sich neben den männlichen Aerzten in jedem Dorfe, Bei den Central-Californiern hingegen ist weiblichen Personen die ärztliche Praxis untersagt.

Auf den Aaru-lnseln, auf Leti, Moa und Lakor, bei den Koniagas in Nordwest-Amerika, bei den Pimas in Mexico und bei den Central-Mexicanern scheinen diese weiblichen Aerzte den männlichen gegenüber sich nicht in einem Zustande der Gleichberechtigung zu befinden, sondern mehr eine Rolle zu spielen, wie bei uns die kurpfuschenden alten Weiber. Sie werden übrigens auch wirklich hier in den Berichten immer als » alte Weiber« bezeichnet, und von Sumatra wird gesagt, dass sie mehr Hebammen wären. Auch die Kirgisen pflegen sich, bevor sie den Medicin-Mann rufen, den Händen alter Weiber anzuvertrauen.

Die voll anerkannten weiblichen Aerzte haben bei den Waskow-Indianern aber doch nicht das gleiche Ansehen, wie die Medicin-Männer; sie sind nicht so sehr gefürchtet und sie haben nicht wie diese willkürliche Gewalt über Leben und Tod. In Vancouver hat man ebenfalls das Institut der weiblichen Aerzte, jedoch werden dieselben den Medicin-Männern zweiten Ranges gleichgeachtet und nur bei geringen Krankheiten gerufen. Vor ihren Geschlechtsgenossinnen haben die weiblichen Aerzte aber doch mancherlei voraus. Bei den Aschanti scheinen sie vor und nach der Hochzeit die Erlaubniss zu haben, ihre Gunst an Jeden zu verschenken, der ihnen beliebt. Bei den Topantunuasu in Central-Selebes dürfen sie nicht heirathen. Sie repräsentiren einen besonderen höheren Stand und sie werden von ihrem Dorfgenossen unterhalten. In Central-Amerika ist nur ihnen der Zutritt zum Schwitzhause gestattet, der den gewöhnlichen Weibern streng untersagt ist.

Es liegen uns einige Angaben vor über das numerische Verhältniss des ärztlichen Standes. Paulitschke schreibt: »Aerzte giebt es in grosser Anzahl in Harrâr und es ist diese Stadt auch bei den Galla als der Sitz der höheren Medicin geachtet,«

Auch in Bali finden sie sich in grosser Menge, und in Annam sind sie in den westlichen Provinzen zahlreich, namentlich in Chaudoc und Hatien. Als zahlreich werden sie auch bei den Winnebago-Indianern erwähnt, sowie bei den alten Maya-Völkern. Bei den Karaya und Ipurina in Brasilien finden sich in jedem Dorfe mehrere. Bei den Dacota werden 5 bis 25 männliche und weibliche Aerzte in jedem Dorfe angegeben. In Nias hat jedes Dorf von einiger Bedeutung je einen eigenen männlichen und einen weiblichen Arzt, während kleinere, die nahe bei einander liegen, diese Personen meist gemeinsam besitzen. Im westlichen Borneo sollen die Zauberärzte selten sein. Selten sind sie auch bei den Süd-Australiern in der nächsten Nachbarschaft des Port Lincoln; der berühmte Kukuta-Stamm im Nordwesten soll aber sehr viele solche Medicin-Männer besitzen.

Das Verhalten der Collegen unter einander finden wir durchaus nicht überall gleich. Die Einrichtung der Consultationen in zweifelhaften und besonders schwierigen Fällen ist ihnen keineswegs unbekannt, und daraus folgt, dass auch eine gemeinsame Behandlung vorkommt.

Bei den Mosquito-Indianern pflegen die Aerzte bei Epidemien zu consultiren und sich ihre wichtigen Träume gegenseitig mitzutheilen. Der Thây-pháp der Annamiten ruft für die Behandlung seine Collegen herbei und präsidirt dann den für die Heilung nothwendigen Ceremonien. Von den Niassern schreibt Modigliani: »Und wie bei uns in schweren und zweifelhaften Krankheiten mehrere Aerzte zur Consultation gerufen werden, so werden bei den Niassern jedesmal mehrere Erè zum Kranken geladen, weil, wenn einer von ihnen einen Bela (Geist) zum Beschützer hat, der mächtiger und geschickter ist, als derjenige, welcher die anderen Magier beschützt, sich der Kranke jedenfalls besser befinden könne.«

In Victoria, wo die Consultationen ebenfalls gebräuchlich sind, waren in einem bestimmten Falle neun weibliche Aerzte gemeinsam zu der Behandlung zusammengekommen.

Bei den Loango-Negern sind Consultationen mehrerer Medicin-Männer ebenfalls gebräuchlich, und wenn dieselben in ihren Ansichten nicht übereinstimmen, so wird ein älterer als Superarbiter herbeigerufen, dessen Ausspruch dann entscheidend ist.

Auch bei den Persern sind Consultationen eine ganz gewöhnliche Erscheinung. Polak sagt:

»Erkrankt ein Grosser des Reichs, so haben viele Personen ein Interesse daran, zu wissen, ob er bald wieder genesen, oder ob er das Zeitliche segnen werde. Sie Alle schicken desshalb ihren Arzt zu dem Kranken, selbst der Schah den Seinigen, und diese oft sehr zahlreiche ärztliche Versammlung hält zur anberaumten Stunde eine Consultation. Nachdem durch die Diener Nargileh und Kaffee herumgereicht worden, wird die Sitzung eröffnet. Der Reihe nach tritt Jeder an das Lager des Patienten, fühlt mit wichtiger Miene dessen Puls, indem er dabei gewöhnlich einige Redensarten von der Anamnese und dem Status praesens fallen lässt, und erkundigt sich genau, was für Speisen, besonders welche Suppe der Kranke am Tage vorher zu sich genommen, ob er Saures oder Süsses genossen habe. Hierauf entspinnt sich zunächst unter den Anwesenden ein hitziger Kampf, inwiefern die Krankheit als eine »heisse« oder als eine »feuchte« zu classificiren sei.«

Bei einer grossen Meinungsverschiedenheit liess der Patient (in diesem Falle der Grossvezier selber) die Aerzte in den Garten führen. Sie lagerten sich auf einem dicken Filzteppich und wurden mit Thee, Kaffee und Nargileh gestärkt. »Uebrigens nahm die Debatte ihren Fortgang. Mancher schleppte dicke Folianten herbei und suchte seine Ansicht Schwarz auf Weiss zu begründen. In der Hitze des Gefechts fielen auch mitunter scharfe Worte, die man jedoch dem Eifer für das Wohl der » Ersten Person« zu Gute hielt.« Der Kranke liess dann einen Priester höheren Ranges rufen, welcher feierlich den Koran aufschlug und aus diesem die Entscheidung fällte, welcher der sich gegenüberstehenden Ansichten vom Patienten Folge zu geben sei.

Aber auch eine zweite Eigenart moderner Civilisation ist leider den Naturvölkern ebenfalls nicht fremd geblieben, das ist der Brodneid und die Herabsetzung und Verdächtigung des concurrirenden Collegen.

So gewinnen die Medicin-Männer der Australneger Victorias ihren Einfluss »durch grosses Selbstlob, unermüdliches Schwatzen und manche geschickte Herabsetzung Anderer.«

Diese Herabsetzung geht bisweilen so weit, dass dem Patienten sogar die Tödtung des Concurrenten angerathen wird. So pflegen bei den Sahaptin-Indianern, wenn Jemand ärztlich behandelt wird, Rivalen oft die Furcht der Patienten zu erregen, damit der behandelnde Arzt getödtet werde. Auch bei den Stämmen in Oregon drängt sich wohl ein anderer Arzt an den Kranken heran und fragt ihn, warum es ihm nicht gut ginge. »Vielleicht arbeitet Dein Arzt an Dir mit seinem unheilbringenden Zauber.« Wenn dann der Kranke seinen Verwandten hiervon Anzeige macht, so wird der behandelnde Arzt dein Tode nicht entrinnen.

Den Indianern in Britisch-Columbien ist die Aufreizung zum Morde eines ärztlichen Rivalen ebenfalls nicht fremd. Aber hier geschieht es nur in Folge des Selbsterhaltungstriebes. Denn der Arzt, dem ein Patient gestorben ist, sucht die Angehörigen desselben zu überreden, dass der böse Einfluss eines missgünstigen Concurrenten dieses traurige Schicksal verursacht habe. So entgeht er der Rache und jener wird getödtet.

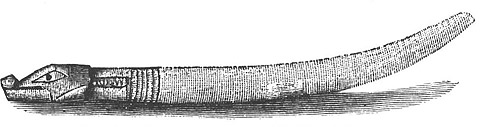

Die Ausnahmestellung, welche die Aerzte unter ihrem Volke einzunehmen pflegen, zeigt sich bisweilen auch bereits durch die äussere Erscheinung ihrer Wohnung an. Die Hütten der Medicin-Männer bei den Klamath-Indianern in Oregon sind z. B. dadurch kenntlich, dass an ihnen ein Fuchsfell als Berufszeichen befestigt ist, das sie an einer schräggestellten Ruthe baumeln lassen. In West-Borneo liegen vor dem Hause der Aerzte gewöhnlich zwei kleine, rohe Baumstämme mit ausgeschnittenen und gefärbten Schlangenköpfen an den Enden. Dieselben scheinen die Hantu (Geister) vorstellen zu sollen. Bisweilen geben die Medicin-Männer diesen Ungeheuern zu fressen, und sie wissen dann die Speisen mit solcher Geschwindigkeit verschwinden zu lassen, dass das Volk fest davon überzeugt ist, dass wirklich die Geister die ihnen vorgesetzte Mahlzeit verzehrt hätten.

Die Wohnungen von den Medicin-Männern der Betschuanen sind nach Holub daran kenntlich, dass sich in ihnen Fussdecken befinden, welche aus dem Fell der gefleckten Hyäne (Hyäna crocata) gearbeitet sind. Auf diesen halten sie ihre Sprechstunden ab.

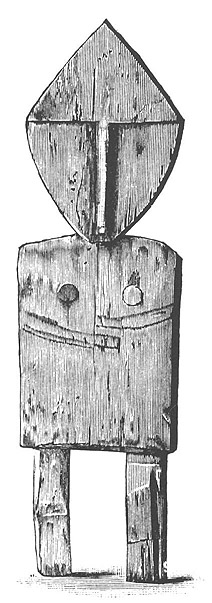

Die Medicin-Männer der Annamiten haben in ihrer Wohnung mindestens zwei oft sehr kümmerliche Altäre. Der eine ist den Geistern geweiht, der andere den oberen Gottheiten der Sekte. Die Altäre bestehen aus einem Tisch, über welchem die Tafel mit dem Namen des Meisters dieses Standes aufgehängt ist, mit einer Inschrift, welche nach dem Geburtsjahre des Medicin-Mannes, des Tháy pháp, wechselt. Davor sind einige Gefässe mit Opfergaben aus Blumen und Früchten bestehend aufgestellt, ferner ein Kohlenbecken, Rasseln, Räuchergefässe und Trommeln. Zu den Seiten stehen Leuchter und eine Unzahl von Lanzen und von Flaggen. Ausserdem befinden sich dort die Tafeln von Kindern, welche der Tháy pháp von bösen Geistern befreit hat, und welche die Eltern nicht in ihren Häusern aufbewahren können, weil dieselben ungeeignet sind. Dahinter bemerkt man eine Art von vierseitigem Brunnen, welcher die Hölle darstellt; hier müssen die Soldaten des Medicin-Mannes. d. h. die ihm dienstbaren Geister ihre Widersacher hineintauchen. Vor der Tafel stehen in bestimmter Reihenfolge kleine Puppen, welche diese dienstbaren Geister vorstellen, und deren jede ihren besonderen Namen hat; es können fabelhafte Wesen sein, oder auch historische Persönlichkeiten, Helden der Sekte u. s. w.

In Marokko, Tunis und Tripolis sieht man die Heilkünstler, wie Quedenfeldt berichtet, auf den Märkten in der Oeffnung ihres kleinen, Gitûn genannten, dachförmigen Wanderzeltes sitzen. Ein Paar geschriebene Bücher, seine Reiseapotheke, bestehend in einigen Gläsern fragwürdigen Inhalts, sowie die Glüheisen nebst Kohlenbecken und Handblasebalg, sowie eine grosse Scheere, einige Messer, ein Tintenfass und eine Rohrfeder bilden die Ausrüstung.

Von der Wohnung der persischen Aerzte finden wir bei Polak die folgende Schilderung.

»Entweder in seinem Hause oder im nächsten Bazar hat der Arzt einen Laden ( Mahkemeh), wo er die ihn besuchende Kundschaft empfängt. Der Boden ist mit einer Rohrmatte oder mit Filz bedeckt; in Schränken an den Wänden steht eine Anzahl Schachteln, Krüge und Flaschen mit europäischen Etiketten versehen und mit Latwergen, Pillen und Elixiren gefüllt.«

Es wird gewiss nicht ohne Interesse sein, auch über die Honorarverhältnisse dieser wilden Collegen, sowie über ihre Vermögenslage einiges in Erfahrung zu bringen. Wir haben bei den Australnegern in Victoria bereits gesehen, dass die Medicin-Männer sich nicht bei den Arbeiten ihres Stammes betheiligen. Sie benutzen vielmehr in geschickter Weise die abergläubische Furcht ihrer Stammesgenossen und lassen sich durch deren Gaben und Geschenke erhalten. Das kann man aber eigentlich nicht auffassen als ein ärztliches Honorar. Ein solches müsste doch immerhin für direkte, ärztliche Hülfsleistungen gegeben worden sein. Solche unregelmässige Gaben müssen wir aber allerdings ebenfalls dem Einkommen der Medicin-Männer hinzurechnen. Die australischen Aerzte erhalten übrigens auch noch besondere Geschenke bei der Behandlung von Krankheiten. Bei der Honorarfrage treffen wir vielfach den Grundsatz, dass überhaupt nur dann bezahlt wird, wenn die ärztliche Behandlung von Erfolg gekrönt war. Das ist z. B. der Fall bei den Zulu, bei den Annamiten, bei den Koniagas in Nordwest-Amerika und bei den Creek-Indianern. Auf den Aaru-Inseln und in Alaska muss ein vorausbezahlter Preis wieder zurückgezahlt werden, wenn der Kranke nicht am Leben bleibt.

Bei den Isthmus-Indianern richtet sich der Preis der Behandlung je nach der Schwere des Krankheitsfalles. Die alten Mayas brachten ihren Aerzten bereits Geschenke, wenn sie sie zum Kranken riefen. Auch bei den Creek-Indianern sind Geschenke gebräuchlich, und wenn der Arzt die Behandlung fortsetzen soll, so müssen dieselben täglich wiederholt werden. Als ganz besonders erwünschte Gabe wird hier ein Hund als Opferthier betrachtet. Ausserdem erhält er aber als Honorar eine reichliche Gabe an Häuten und Vieh. Die Dacota-Indianer pflegen ihren Arzt freigebig vorauszubezahlen. Die Medicin-Männer der Natal-Kaffern haben den Gebrauch, wohl gewitzigt dadurch, dass es Sitte ist, nur zu bezahlen, wenn der Kranke geheilt wurde, sich eine Summe von zehn Schilling im Voraus geben zu lassen unter dem Vorwande, dass sie hierfür Medicin kaufen müssten. Für die vollendete Kur erhalten sie ausserdem noch einen Ochsen. Auch bei den Aerzten der Perser wird gegen die Empfangnahme des Receptes sogleich das ärztliche Honorar entrichtet.

In Liberia ist die Hülfe des Arztes billig, aber es müssen allerlei Opfergaben gegeben werden, welche theils vergraben, theils im Flusse versenkt werden müssen; einen Theil derselben aber muss der Patient dem Arzte übergeben, damit sie »verkauft« würden. Diese behält der Arzt dann für sich. Reis und ein weisses Huhn spielen dabei eine grosse Rolle. Billig ist auch der malayische Arzt in Sumatra, der für wenige Scheidemünze seine Kunst zum Besten giebt. Etwas theurer wird schon die Sache auf der Insel Keisar, wo dem Medicin-Manne die Hälfte des Opferthieres zukommt. Gewöhnlich ist ein Schaf für das Opfer ausersehen. Bei den Betschuanen und bei den Xosa-Kaffern wird von dem Arzte bald eine Ziege, bald ein oder mehrere Ochsen als Opferthier gefordert, an denen er natürlicher Weise einen hervorragenden Antheil hat. Holub sagt von den Betschuanen, dass der Medicin-Mann fleissig schweisstreibende Mittel verordnet. Er weist dabei den Kranken an, »sich in seinen besten Kaross (Fellmantel) oder in eine gekaufte Wolldecke zu hüllen; und nachdem das Mittel seine Schuldigkeit gethan hat, erscheint der Doctor, um den Kaross oder die Decke mit dem Schweisse, dem transpirirten Krankheitsstoffe »einzugraben«, d. h. sie in Besitz zu nehmen, während der Kranke froh ist, den Grund seines Uebels aus dem Hause entfernt zu wissen. Der Patient würde es nie wagen, dieselbe zurückzufordern, sollte er auch nach seiner Genesung die Frau Doctorin mit seinem Schakalmantel in den Strassen des Dorfes herumstolziren sehen.«

Der Baksa der Kirgisen erhält als Lohn die besten Stücke vom Opfermahle und das Fell des geschlachteten Thieres. Reiche Leute geben aber noch Extrageschenke, ein lebendes Schaf oder einen neuen Rock.

In Annam wird das ärztliche Honorar vorher ausbedungen. Die Cur ist nicht unter 20 Piaster, und reiche Leute pflegen noch viel mehr zu bezahlen und den Arzt ausserdem noch mit Kleidern zu beschenken. Zu den für die Heilung nothwendigen Opferceremonien sind bestimmte Tücher erforderlich, welche dem Medicin-Manne und seinem Gehülfen verbleiben. Für den Ersteren sind sie roth, für den Letzteren weiss. Sie dürfen zu irgend welchen häuslichen Zwecken benutzt werden, aber Hosen darf sich der Arzt nicht daraus fertigen lassen; das wäre eine Unehrerbietigkeit gegen die Geister.

Ueber die Honorare der Aerzte in Siam berichtet Bastian nach einem siamesischen Manuscripte: »Nach ärztlicher Taxe muss der aus einer Krankheit genesene Patient den Reis der Satisfaction geben, und an Geld für die Kosten der Arzeneien zwei Bath (Tikal) zahlen, sowie sechs Salüng zur »Sühne«. Ausserdem wird eine Schüssel mit Confect und ein Schweinskopf zugefügt.«

Die Aerzte des Königs erhalten je nach ihrem Range einmal im Jahre das Gehalt in Kauris zugemessen und zwar der Vornehmste fünf Pfund (400 Tikal), die Nächsten drei Pfund »und so im Verhältniss abwärts bis zu fünf Tamlüng (20 Tikal).«

Ueber die älteren Zeiten in Japan erhalten wir durch Wernich folgenden Bericht: »Gesetzlich war der Arzt ganz rechtlos; er durfte kein Honorar fordern, sondern er war ganz auf die Grossmuth der Kranken angewiesen, die ihr ›Geschenk‹, wie es noch bis in die Jetztzeit heisst, willkürlich bemessen durften. Der 32. Abschnitt aus den hundert Gesetzen des Iye-Yasu, des Gründers der letzten Siogun-Dynastie, spricht sich darüber aus, wie folgt:

›Weil die Menschen dieser Welt nicht von Krankheiten frei sein können, haben die Weisen des Alterthums voll Mitleid die Heilkunde geschaffen. Wenn deren Jünger nun auch die Krankheiten geschickt heilen und Erfolge haben, so dürft ihr ihnen doch keine grossen Einkünfte verleihen, denn sie würden im Besitze derselben nothwendiger Weise ihren Beruf vernachlässigen. Ihr sollt ihnen aber, so oft sie eine Cur gemacht haben, eine der Grösse ihres Erfolges entsprechende Belohnung geben.‹

»Das dürftige Honorar ist etwa das zwei- bis vierfache des Medicamentenpreises, der dem Arzte ebenfalls erstattet wurde; für Beides aber hatte er sich höflich zu bedanken. Es galt für unanständig, das Geschenk zu unterlassen, doch existirte kein Rechtstitel, der dem Arzte beim Eintreiben seiner Forderung behülflich gewesen wäre. Consultirte der Kranke den Arzt in dessen Hause, so hatte er ihm überhaupt nur die Medicin zu bezahlen.«

Bei den Ganguella-Negern wird die Kur als kostspielig bezeichnet.

Theuer ist die ärztliche Behandlung auch bei den Negern von der Loango-Küste. Hier muss der Medicin-Mann erst untersuchen, welcher in den Fetisch eingeschlagene Nagel die betreffende Krankheit verursacht hat. Das kostet Geld. Diesen Nagel muss er dann herausziehen und dem Fetisch die Wunde heilen. Das kostet abermals Geld. Dann erst kann er daran denken, nun auch den Patienten wiederherzustellen; und hierfür muss natürlicher Weise nun wiederum eine Zahlung geleistet werden.

Auf den Aaru-Inseln erklärt bisweilen der Arzt, dass die Krankheit darin ihre Ursache habe, dass die Vorfahren des Erkrankten den Vorfahren eines bestimmten anderen Arztes etwas schuldig geblieben sind. Diese Schuld lässt sich dann der jetzt behandelnde Arzt von dem Kranken dreifach oder vierfach bezahlen.

Ganz besonders theuer scheinen die Aerzte der Indianer zu sein. Bei den Central-Californiern und den Winnebagos wird von den erpressendsten Forderungen gesprochen. Ein Nord-Californier forderte ein Pferd als Honorar, und die Dacota-Indianer geben oft ein Pferd für eine ganz kleine Hülfsleistung und sind bereit, Alles was sie besitzen und was sie auf Credit bekommen können, hinzugeben, damit der Arzt sie behandele. Ein Arzt der Navajó in Arizona erhielt für eine neun Tage währende grosse Heilceremonie ein sehr reichliches Geschenk an Pferden und ausserdem für sich und alle seine Gehülfen für die ganze Zeit Nahrung in Hülle und Fülle, bestehend aus Suppe, Maisbrei, Getreidekuchen und Hammelbraten. Dem Arzte während der Zeit der Behandlung auch das Essen zu liefern ist übrigens auch bei den Sioux-Indianern und bei den Niassern der Gebrauch. Die Letzteren müssen ausserdem noch viele Hühner und Schweine opfern und dadurch werden in Nias die Krankheiten so kostspielig, dass man nicht selten Leute trifft, welche ihr ganzes Vermögen erschöpft haben oder sogar in Sklaverei gerathen sind, um die Schulden zu bezahlen, in welche sie sich gestürzt hatten, um sich die Hülfe der Medicin-Männer zu verschaffen.

Bei den Zulu reisen geschickte Aerzte von Ort zu Ort durch das Land und bleiben häufig durch Monate, oder selbst Jahre lang unterwegs. Als reiche Leute, im Besitze grosser Viehheerden pflegen sie dann nach Hause zurückzukehren.

Die ärztlichen Visiten sind bei diesen Völkern aber auch von besonders langer Dauer, so z. B. in Sumatra. Die Winnebago-Aerzte widmen sich ihrem Patienten Tag und Nacht, und die Aerzte der alten Maya verliessen ihren Kranken erst, wenn er geheilt oder gestorben war. Bei den Medicin-Männern der Indianer dauern die ärztlichen Ceremonien häufig Tage lang, und an jedem dieser einzelnen Tage ist der Medicin-Mann in angestrengtester Thätigkeit. Aehnliches ist auch von den Australiern, sowie von den Kirgisen und von den Süd-Afrikanern zu berichten.

Es hat aber doch auch seine Schattenseiten, bei den Naturvölkern die ärztliche Praxis auszuüben. Dass unter Umständen, wenn die Behandlung keinen Erfolg hatte, die im Voraus gegebene Bezahlung wieder zurückerstattet werden musste, das haben wir bereits gesehen. Auch eine Entschädigungssumme muss bisweilen den Hinterbliebenen noch entrichtet werden, z. B. bei den Indianern in Britisch-Columbien.

Aber man traut, wie bereits oben erwähnt worden ist, den Medicin-Männern auch die Fähigkeit zu, durch ihre Zauberkräfte den Tod zu bringen. Wenn ihnen daher der Kranke stirbt, so macht man sie für seinen Tod verantwortlich. In Sumatra suchen sich dann die Medicin-Männer herauszureden und sagen, die Geister waren dem Kranken nicht geneigt. Die Twana-, Chemakum- und Klallam-Indianer behaupten dann, dass mehrere Dämonen von dem Kranken Besitz ergriffen hätten, und dass nur jeder einzeln zu vertreiben sei. Die Dacota-Indianer schieben den Misserfolg auf die Sünden des Volkes. Auch die Ipurina-Indianer und die Eingeborenen von Victoria und Süd-Australien wissen sich zu helfen und behaupten, dass ein Zauberer eines feindlichen Stammes, welcher mächtiger ist, als sie, ihnen die Kur vereitelt habe. Die Mosquito-Aerzte umgeben den Kranken mit allerlei Verboten, deren unschuldige Uebertretung durch Vorübergehende ihnen bei unglücklicher Behandlung eine erwünschte Ausrede bietet,

Die Haidah und die Columbianer jedoch, sowie die Californier und die Creek- und Oregon-Indianer lassen nicht mit sich spassen. Stirbt der Kranke, so hat des Medicin-Mannes Zauber ihn getödtet und desshalb muss dieser ebenfalls getödtet werden. Ja die Nord-Californier gehen so weit, dass wenn auch der Gestorbene überhaupt nicht ärztlich behandelt worden ist, man den Tod desselben dennoch den Medicin-Männern in die Schuhe schiebt und den ersten Besten derselben tödtet, dessen man habhaft werden kann. Gewöhnlich ist es ein Medicin-Mann eines anderen Stammes, und für die Tödtung desselben sind sie dann verpflichtet, ein Reugeld zu bezahlen. Alvord berichtet aus Oregon:

»Alle Ermordungen unter ihnen, von denen ich erfahren konnte, geschahen in dieser Weise, und drei Aerzte wurden in den letzten vier Monaten bei verschiedenen Stämmen, nicht über 40 Miles von hier entfernt, getödtet.« So kann es uns nicht wundern, zu vernehmen, dass der Medicin-Mann der Nord-Californier zuweilen doch sich weigert, die Behandlung zu übernehmen, obgleich man ihm die hohe Honorarforderung bewilligt hat. Und in Annam verlassen manchmal die Aerzte ihre Kranken, um sich einer späteren Verantwortlichkeit zu entziehen, bisweilen allerdings auch, weil sie bei einer etwaigen Heilung des Kranken die Rache der Geister zu fürchten haben, von denen sie den Patienten befreiten.

Auch von den Kindern der Tháy pháb glaubt man, dass sie in Folge dieses Ingrimms der Dämonen entweder überhaupt bald sterben oder schwächlich und elend sind, und dass, wenn der Arzt einen Pockenkranken heile, die Pocken auf seine Kinder übergehen.

Selbst bei den Persern findet man, wie Polak berichtet, noch ganz ähnliche Anschauungen:

»Wenn ein Patient unter der Behandlung des Arztes stirbt, so verliert Letzterer nicht nur allen Anspruch auf Honorar, sondern man legt ihm auch direct die Schuld an der eingetretenen Auflösung zur Last; denn es herrscht die Ansicht, dass ohne Zuthun des Arztes der Kranke nicht gestorben wäre. Sobald daher ein Krankheitsfall tödtlich zu enden droht, pflegen die Aerzte sich zurückzuziehen, wodurch dem Kranken und seiner Familie gewissermaassen officiell angekündigt wird, dass das Ende nahe sei. Macht unglücklicher Weise der Arzt, weil er nicht weiss, dass der Kranke bereits verschieden ist, noch einen Besuch im Hause so kann er leicht in Gefahr kommen, von den Weibern und dem Gesinde thätlich misshandelt zu werden. Aus diesem Grunde unterhält jeder practische Arzt in der Umgebung seiner gefährlichen Patienten Spione, die ihn sofort von dem unglücklichen Ausgang in Kenntniss setzen.«

Das Amt des Medicin-Mannes in Oregon ist, wie Alvord richtig sagt, »ein gefährliches, aber auch ein machtvolles und geehrtes Gewerbe, und weil dieser Beruf mit Gefahr ausgeführt wird, so erhält er, wie der Soldatenstand, hierdurch einen besonderen Reiz. Sicher ist, dass ich nicht erfahren habe, dass die Gewohnheit, die Aerzte zu tödten, bei irgend einem Stamme dazu geführt habe, die Novizen von diesem Stande zurückzuschrecken.«

Wir haben oben bereits gesehen, dass die Thätigkeit der Aerzte auch bei den Naturvölkern keine unumstrittene ist. Haben sie doch in nicht wenigen Fällen ihren Ruhm und ihre Arbeit in ganz ähnlicher Weise wie bei uns mit einer Anzahl alter Weiber zu theilen. Aber auch männliche Curpfuscher tauchen auf, und wenn z. B. in Dorej auch noch »erfahrene Leute« um Rath gefragt werden, so steht das doch kaum auf einer anderen Stufe.

Bei den Persern gehört eine gewisse Summe medicinischer Kenntnisse zu dem Wissensschatze jedes Gebildeten. »Darum fehlen medicinische Bücher auch in keiner Hausbibliothek. Durch die Lectüre derselben verleitet, halten sich viele Laien für berufen, bei Krankheitsfällen in der Familie mitzusprechen und ärztlichen Rath zu ertheilen. Selbst Damen glauben sich zur Verordnung von Heilmitteln berechtigt.«

Bei den Mincopies auf den Andamanen übernimmt nicht selten die Ehegattin oder eine andere Verwandte die Behandlung des erkrankten Mannes.

Auch bei den alten Peruanern liess sich das gemeine Volk »in der Regel von alten Weibern curiren, oder Einer gab dem Anderen irgend einen Rath oder Heilmittel aufs Gerathewohl, so dass die Epidemien schrankenlos wüthen und ihre zahllosen Opfer dahinraffen konnten.«

In Alaska macht man allerdings mit dem Curpfuscher nicht viel Federlesens. Hat hier ein Unberufener Jemanden behandelt, und ist derselbe der Krankheit erlegen, so wird der selbstbewusste Curpfuscher ohne Gnade umgebracht.

Man wird hiermit aber nicht verwechseln dürfen, dass es bei manchen Volksstämmen wirklich verschiedene Kategorien von Aerzten giebt. Obenan in dieser Beziehung stehen ohne allen Zweifel die Xosa-Kaffern, bei denen Kropf nicht weniger als acht verschiedene Arten von »Doctoren« aufzählt. Allerdings haben zwei derselben mit der Heilkunde eigentlich nichts zu thun: es bleiben, wenn wir von diesen absehen, aber immerhin doch noch sechs Arten übrig. Bisweilen allerdings sind mehrere dieser Arten in derselben Person vereinigt. Für gewöhnlich aber handelt es sich wirklich um differente Persönlichkeiten.

Der erste derselben ist der Amagqira oluxa, d. h. wörtlich » Doctor des Spatens«, wobei man sich »zum Wurzelgraben« zu ergänzen hat. Wir würden also sagen »Kräuterärzte«. »Sie haben eine grosse Kenntniss von heilbringenden Kräutern gegen Krankheiten und besonders gegen die Bisse der giftigen Schlangen und anderen Gewürms. Sie geben nur Medicin und beschuldigen nicht der Zauberei, sondern sie meinen, die Krankheit käme von dem Uhili, der sich im Wasser aufhält.«

Als zweite Gruppe müssen wir die » Doctoren des Zumachens, des Verstopfens« hinstellen. Dieselben gehören gleichzeitig auch der ersten Gruppe an. Sie verstopfen das Herz eines Menschen, der sich häufig Hexereien zu Schulden kommen liess, »damit er nicht an solche Sachen denke. Sie geben einem solchen Medicin und waschen ihn, wofür der gedocterte Mann eine Kuh schlachten und Vieh für seine Cur bezahlen muss, versteht sich, nur wenn Heilung erfolgt ist.«

Die dritte Gruppe bilden die Amagqira wokupata, welche durch Auflegen von Kuhdünger die in den Körper des Patienten hineingezauberten Fremdkörper und Thiere herausziehen.

Es folgen dann die Amagqira awokumbulula, welche dadurch den Kranken heilen, dass sie die Zaubermittel, mit welchen ihm seine Krankheit angehext wurde, herausriechen.

Die fünfte Gruppe wird oft durch die gleichen Leute wie die vorigen vertreten. Es sind die Isanuse oder Amagqira abukali, d. h. » die scharfen Doctoren«. Ihres Amtes ist es, denjenigen herauszuriechen, der die schadenbringende Hexerei ausgeführt hat. »Die dabei stattfindende Versammlung und Ceremonie heisst Umhlahlo, ein politisches Werkzeug der Häuptlinge, um sich von irgend einem einflussreichen Mann, der ihnen im Wege steht, zu befreien.«

Die sechste Gruppe endlich wird repräsentirt durch den Amagqira awokukafula, welcher auch Amatola genannt wird. »Er hat das grosse nationale Opfer beim Auszuge in den Krieg darzubringen, um durch dieses und Amulete die Krieger unverwundbar zu machen. Diese Leute haben einen einträglichen, aber auch sehr gefährlichen Beruf.« Denn wenn ihre schützenden Amulete nicht die erwartete Wirkung gehabt haben, so werden sie getödtet, sobald man ihrer habhaft wird.

Wenn uns diese Fülle des Heilpersonales im ersten Augenblick auch etwas überraschend vorkommen mag, so möchte ich doch hier wiederum eine Parallele aus der deutschen Volksmedicin beibringen. Nach Fossel ist nämlich das Bauernvolk der Steiermark selbst noch den Xosa-Kaffern über. Denn in die ärztliche Praxis theilen sich: 1. der Bauerndoctor (Harnbeschauer), 2. die Doctorin, 3. die Hebamme, 4. der Bruchrichter (Beinbruchdoctor), 5. der Chirurgus, 6. der Zahnreisser, 7. der Schmied, 8. der Abdecker, 9. die Aderlass- und Schröpf-Männer und Weiber, 10. der Abbeter, 11. der Krämer, 12. der Apotheker, 13. der Pfarrer. Aber Alle kommen erst dann an die Reihe, wenn der eigene oder der Familienrath zu der Behandlung nicht mehr ausreichen will.

Wir sehen hier in den Beispielen von der Steiermark und den Xosa-Kaffern sich bereits Spezialitäten im ärztlichen Stande herausbilden. So etwas lässt sich aber auch anderwärts nachweisen. So hat man nach von Rosenberg auf Nias weibliche Aerzte, welche sich nur mit Frauenkrankheiten abgeben, und ganz etwas Aehnliches besteht bei den Loango-Negern.

Von der Insel Bali schreibt Jacobs:

»Personen, welche sich mit der Heilkunde beschäftigen, sowohl männliche als weibliche, findet man unter den Baliërn in grosser Anzahl und Verschiedenheit, ja man hat sogar Personen, die sich speciell mit einer einzigen Krankheit beschäftigen, beispielsweise eine Specialität für Bauchkrankheiten. Seine hauptsächlichste Thätigkeit besteht im Reiben und Kneten des Bauches der Kranken und zwar allein bei aufgetriebenem Leibe, Colica flatulenta, Ascites und bei Hernia inguinalis. Diarrhöe, Dysenterie und andere Darmkrankheiten behandelt er aber nicht.«

Ein sehr ausgebildetes Specialistenwesen finden wir auch an der Loango-Küste. Hier hängt dasselbe damit zusammen, dass ganz bestimmte Fetische die Heilung bestimmter Krankheiten bewirken. Da nun diese Fetische aber verschiedenen Zauberpriestern unterthan sind, so muss man sich in einem Krankheitsfälle an denjenigen Ganga um Hülfe wenden, dem der heilende Fetisch für die betreffende Krankheit dienstbar und zu Willen ist. Auf Samoa hat nach George Turner »jegliche Krankheit ihren besonderen Arzt«.

In Koetei auf Borneo finden sich ausser den männlichen und weiblichen Aerzten auch noch Personen, welche zu Heilzwecken die Geister und Halbgötter in sich aufzunehmen vermögen, damit dieselben dann durch sie handeln können. In Annam hat man neben dem durch Beschwörungen heilenden Tháy pháp auch noch den Tháy ngãi, einen Zauberer, welcher Krankheiten verursachen kann, dieselben dann aber auch wieder gegen entsprechende Bezahlung heilt. Die Siamesen haben ebenfalls mehrere Arten der Aerzte ( Mo), die Mo Luang, die Aerzte des Königs, die Mo Khong Chao, die Aerzte des Adels, und die Mo Rasadon, die Aerzte des Volkes. Dazu gesellen sich die Krankheitsbeschwörer. Bei den Narrinyeri in Süd-Australien scheinen zwei Arten von Aerzten zu existiren, deren Thätigkeit aber im Ganzen eine ähnliche ist. In Liberia finden wir den Kräuterdoctor neben dem Zauberarzt, und in Lubuku in Afrika fungirt neben dem Medicin-Manne ein besonderer Beschneider.

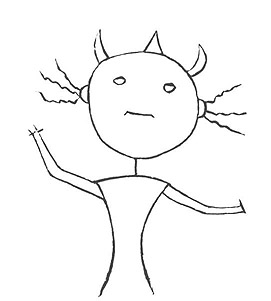

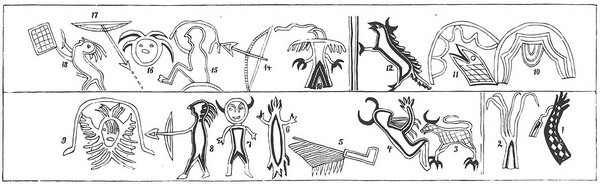

Fig. 15. Midç; nach einem Musikbrett der Chippeway-Indianer. Nach Hoffman.

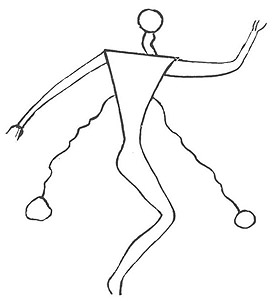

Fig. 16. Midç, dessen Herz mit Kenntniss von den heiligen Medicinen der Erde erfüllt ist. Nach einem Musikbrett der Chippeway-Indianer. Nach Hoffman.

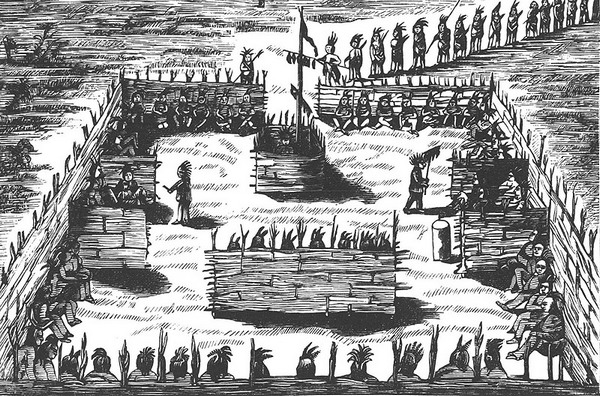

Bei den nordamerikanischen Indianer-Stämmen treten vier Arten von Aerzten auf. Der eigentliche Arzt in unserem Sinne ist der Muskeke-winince. Neben ihm fungirt der Jossakeed oder Jes' akkid, der Hellseher, welcher ausser anderen Dingen auch die Ursache der Erkrankung und das zur Herstellung nothwendige Heilmittel anzugeben vermag. Vornehmer wie sie beide ist der Midç, der durch übernatürliche Mittel heilende Medicin-Mann (Fig. 15, 16). Diese Midç bieten eine der allermerkwürdigsten Erscheinungen dar. Sie bilden eine geschlossene Gesellschaft mit geheimen Erkennungszeichen, welche von den südlichen Staaten Nord-Amerikas bis in die nördlichen Provinzen verbreitet ist. Die Gesellschaft, Midç' wiwin genannt, ist eine Art Geheimbund. Sie hat vier Grade, deren jeder seine besonderen Geheimnisse besitzt, die von den Mitgliedern auf das Sorgsamste gewahrt werden. Wenige Auserwählte nur erreichen den höchsten Grad. Auch Weiber können nach Erfüllung der notwendigen Vorbereitungen Midç werden. Bisweilen werden grössere Ceremonien aufgeführt, welche mit dem Namen Medicin-Tänze bezeichnet zu werden pflegen (Fig. 17). Von weither strömen dazu die Mitglieder des Ordens zusammen. Es handelt sich dabei entweder um die feierliche Aufnahme von neuen Candidaten in den Orden, oder um die zauberhafte Heilung eines Kranken, der dann die Kosten des Festes zu tragen hat.

Die vierte Gruppe der indianischen Aerzte repräsentiren die Wabeno. Es ist das eine wenig angesehene Abart der Midç-Gesellschaft, die sich meist aus solchen Individuen rekrutirt, welche bei den Midç keine Aufnahme gefunden haben. Ihre Feierlichkeiten finden Nachts gegen die Zeit des Morgengrauens statt, wovon sie ihren Namen erhalten haben sollen.

Fig. 17. Medicin-Tanz der Winnebago-Indianer. Nach Schoolcraft.

Die Karoks in Californien haben nach Mason zwei Arten von Schamanen, die Wurzel-Aerzte, welche mit Trinken und Umschlägen behandeln, und die bellenden Aerzte, welche die Krankheit heraussaugen. Die Letzteren, meistentheils Weiber, heulen wie ein Hund vor dem Patienten und bellen Stunden lang.

Von den Sonkoyox und den Kamaska der alten Peruaner ist bereits weiter oben die Rede gewesen; sie beschäftigten sich nicht mit dem gemeinen Volke, sondern sie practicirten nur in den höheren Gesellschaftsschichten, bei den höheren Beamten, den Priestern, den Adligen und den Inka.

Bei den Kirgisen muss der Baksa seine Thätigkeit mit dem Mulla theilen, welcher mit Koransprüchen die Krankheiten behandelt. In einem uigurischen Liede des 11. Jahrhunderts wird der Kam oder Mukasim, der Schamane, dem Arzte, gegenübergestellt:

»Soll der

Kam Dir aber nützen,

Musst Du, Herr, ihm Alles glauben;

Seine Worte liebt der Arzt nicht,

Er entfernt von

Mukasim sich.«

In Indien ist es der Hakim (Barbier), der Jurrah und der Baidja, welche sich in die Praxis theilen. In Persien geniessen das höchste Ansehen die Haekim taebib, die gelehrten Aerzte. Ganz ähnlich, wie bei uns im Mittelalter, befassen sie sich nicht mit der Chirurgie. Diese ist dem Dscherah vorbehalten, von welchem man erwartet, dass er nicht schreiben kann. Als Schröpfer, Brenner, Rasirer und Masseur schliesst sich ihnen der Dallak an, und endlich kommen noch die Gliedereinrenker, die Schikeste-baend, welche ähnlich wie bei unseren Bauern ganz ungebildeten Standes sind. Aber eine Art von Specialisten haben wir noch zu erwähnen, das sind die Augenärzte, die Kehâl. Diese haben es verstanden, den Ruf ihrer Geschicklichkeit bis nach China auszubreiten. Uebrigens haben auch die Marokkaner eine besondere Zunft der Augenärzte.

Fig. 18. Maske des Medicin-Mannes der Atna-Indianer. Museum f. Völkerkunde, Berlin. Nach einem Aquarell.

Bei den alten Japanern unterschied man zwischen den Volksärzten und den Fürstenärzten. »Beide Kategorien hatten schon in der Art, wie sie für die Recrutirung ihres Standes sorgten, vielleicht nur das Gemeinsame, dass für beide die Söhne von Aerzten das Hauptmaterial abgaben. Bereits der sonst erforderliche Nachwuchs ist aber in seiner Abstammung ein grundverschiedener. Während für die Volksärzte derselbe aus den unteren der Samurai-Kaste subordinirten Classen der Ackerbauer, Handwerker und Kaufleute herkam, treten in die Zahl der Fürstenärzte diejenigen Samurai-Söhne ein, welche wegen körperlicher und geistiger Gebrechen untauglich zur Erlernung des Kriegerhandwerks waren und von ihren Vätern, als der Nachfolge im eigenen edlen Berufe unwürdig, der Versorgung durch den niedrigeren Beruf übergeben wurden. Hierbei concurrirte dann der Priesterstand gewissermaassen mit dem ärztlichen, indem jenem die imbecilen, geistig schwach beanlagten oder verwahrlosten, diesem diejenigen Söhne zufielen, welche verwachsen, hinkend oder sonst verunstaltet, nie unter den Kriegern hätten erscheinen dürfen. Dieser Art der Standeswahl war denn auch die Anschauung, die beide Kategorien von ihrem Berufe hatten, sehr entsprechend. Die Volksärzte, deren Väter noch einem der niedrigeren Stände angehört hatten, betrachteten ihren Eintritt in den freien Stand als eine Erhöhung und strebten derselben mit Eifer nach; die Fürstenärzte verfielen gewissermaassen einer Herabsetzung, wenn sie in ihren neuen Stand eintraten und betrachteten denselben ihr Leben lang als ein nothwendiges Uebel und als eine jeder weiteren besonderen Anstrengung unwürdige Sinecure.«

Es wurde weiter oben bei der Besprechung der ärztlichen Consultationen bereits darauf hingewiesen, dass bisweilen mehrere Aerzte gemeinsam die Behandlung des Patienten übernehmen. Aber auch abgesehen von dieser collegialen Unterstützung bedürfen die Aerzte nicht selten zu ihren therapeutischen Maassnahmen eines besonderen Hülfspersonales. Auch dieses müssen wir jetzt versuchen, kennen zu lernen. Bei der soeben erwähnten gemeinsamen Behandlung sahen wir es bisweilen, dass, ähnlich wie bei unseren chirurgischen Operationen, dem einen der Aerzte der Hauptantheil an der Behandlung zufällt, während die anderen, obwohl sie ihm gleichberechtigte Collegen sind, doch mehr eine Art von assistirenden Funktionen übernehmen. Das findet namentlich bei den Tháy pháp der Annamiten und bei den Heilceremonien der Midç bei den Indianern statt, von denen wir noch ausführlicher zu sprechen haben werden.

Fig. 19. Maske des Medicin-Mannes der Atna-Indianer. Museum f. Völkerkunde, Berlin. Nach einem Aquarell.

Vielfach dort, wo betäubende Musik eine wichtige Rolle bei der ärztlichen Behandlung spielt, erblicken wir besondere Musikanten in der Umgebung des Arztes. Entweder sind es seine Schüler und Eleven, oder es ist eine Art von dienendem Personale. Bisweilen aber hat es auch den Anschein, als wenn irgendwelche Stammesgenossen, z. B. die Freunde und Verwandten des Erkrankten, die Funktion der Musikanten übernehmen. So scheint es an der Loango-Küste der Fall zu sein, und auch bei den Ostjaken, und bei den Indianern von Britisch-Columbien und dem Washington-Territorium findet Aehnliches statt.

Aber auch in anderer Weise haben die Schüler den Medicin-Mann zu unterstützen, so z. B. in Annam bei den Opferungen, bei den Koniagas durch Mitrufen der Beschwörungen, und bei den Midç der Navajó-Indianer durch Herstellung der später noch zu erwähnenden Bilder auf dem geglätteten Erdboden der Medicinhütte. Ausserdem sind hier noch bestimmte junge Leute als sogenannte Läufer und Tänzer angestellt.

Bei den Tungusen lässt sich die Schamanin ihr Handwerkszeug von jungen Burschen vorantragen, während »junge Weiber und Dirnen ihr im Singen behülflich sein müssen.«

Der Arzt in Buru bedarf zuvor einer hellsehenden Frau, welche feststellt, durch was und auf welche Weise die Krankheit zu Stande gekommen ist, und ähnlich muss bei den Ganguella-Negern der Wahrsager zuerst entscheiden, ob Geister oder Zauberer die Krankheit verursacht haben. Erst wenn diese wichtige Frage entschieden ist, wendet man sich an den Arzt. Noch grösserer Hülfe bedarf in wichtigen Fällen der Medicin-Mann der Annamiten. Er selber ist des Lesens unkundig, und deshalb unterstützt ihn stets ein Schriftgelehrter, welcher die Beschwörungsformeln mit lauter Stimme vorliest. Ausserdem aber helfen ihm noch zwei Personen, von denen die eine hellsehend ist und über das Benehmen der beschworenen Geister Auskunft giebt, während der andere Assistent mit bestimmten Figuren hantiren muss, welche für die Ceremonie nothwendig sind. Wir kommen hierauf noch wieder zurück.

Fig. 20 Medicin-Mann der Basutho. Nach Photographie.

Einen wichtigen Gehülfen des ärztlichen Standes, namentlich in allen Leiden der Weiber, bilden, ganz ähnlich wie bei unserem Landvolke, die als Hebammen fungirenden Frauen. Ich gehe hier nicht näher darauf ein, da ich in meiner Bearbeitung des Werkes von Ploss: Das Weib in der Natur- und Völkerkunde ganz eingehend und ausführlich dieses umfangreiche Thema behandelt habe.

Die grosse Wichtigkeit der ärztlichen Maassnahmen, bei denen es sich um nichts Geringeres handelt, als mit den Göttern und Dämonen in directen Verkehr, ja nicht selten sogar in erbitterten Kampf zu treten, macht es wohl verständlich, dass der Medicin-Mann oder Schamane nicht in seiner alltäglichen bürgerlichen Erscheinung in eine so feierliche Handlung eintreten kann. Er bedarf dazu einer besonderen Ausschmückung, welche, abgesehen von der häufig recht phantastisch zusammengesetzten Amtstracht, nicht selten auch noch in grotesker Bemalung und bisweilen in grauenerregender Maskirung besteht. In einer Anzahl der uns zu Gebote stehenden Berichte ist nun allerdings von einer solchen Amtstracht nicht die Rede. Ob sie bei den betreffenden Völkerschaften wirklich nicht in Gebrauch ist, müssen wir natürlicher Weise dahingestellt sein lassen. Von den Medicin-Männern der Mabunde in Süd-Afrika sagt Holub allerdings, dass sie mit Ausnahme ihres hohen Alters durch keine besonderen Abzeichen kenntlich gemacht sind. Einige andere Volksstämme scheinen sich mit der Bemalung allein zu begnügen, während bei wieder anderen ausser der Bemalung auch noch die festliche Amtstracht in Anwendung kommt.

Fig. 21. Medicin-Mann der Atna-Indianer. Modell mit echter Ausrüstung. Vorderansicht. Museum f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

Bei den Indianern von Britisch-Columbien führt Bancroft an, dass sie bei der Ausübung ihrer ärztlichen Funktionen »häufig grotesk bemalt« erschienen. Es hat hiernach also doch den Anschein, als wenn die Bemalung bei ihnen nicht ein unumgängliches Erforderniss wäre. Bei den Mosquito-Indianern fungiren die Sukias, »das Gesicht in grässlicher Weise bemalt.«

Der Medicin-Mann, der Kimbunda, bei den Negern in Lubuku bedient sich keiner besonderen Amtstracht; »er beschmiert sich höchstens mit rother oder weisser Pemba, wenn er seine Kuren ausführt.«

Die Bemalung des Medicin-Mannes beobachtete auch Bastian an der Loango-Küste. »Der Ganga hockte vor dem Kranken, damit beschäftigt, sich das Gesicht zu bemalen, roth die Nase, gelb die Stirn, schwarz die Backen, und wurde er in dieser Operation von seiner neben ihm sitzenden Frau unterstützt.«

Die höchste Vollkommenheit in der Ausbildung der Bemalung treffen wir aber bei der in so vielen Beziehungen merkwürdigen Midç-Brüderschaft der nordamerikanischen Indianer an. Hoffman hat uns ganz neuerdings hierüber genaue Aufklärungen gegeben und wir verdanken ihm die Farbenskizzen von nicht weniger als zehn verschiedenen Bemalungsarten des Gesichts, deren Farben und Muster sämmtlich ihre ganz bestimmte rituelle Bedeutung besitzen.

Fig. 22. Maske des Medicin-Mannes der Atna-Indianer. Museum f. Völkerkunde, Berlin. Nach einem Aquarell.

Ausser den Bemalungen kommt nun für die Medicin-Männer bei vielen Volksstämmen auch noch eine wirkliche Amtstracht hinzu, durch welche sie sich sofort von den übrigen um den Kranken beschäftigten Stammesgenossen unterscheiden. Bei den Ganga der Loango-Neger ist dieses Abzeichen der Würde eine Federmütze. Die Federn, aus denen dieselbe gefertigt wird, stammen von einem solchen Vogel, dessen Fleisch dem Medicin-Manne zu essen verboten ist.

Zauberärzte der Basutho sah Wangemann in Nord-Transvaal (Fig. 20). »Phantastische Gestalten, mit einem aus Muscheln und aufgeblasenen Schafblasen und anderem Zierrath wunderlich gestaltetem Kopfputz, am Leiber allerlei Zaubermittel, ein grosses Kuhhorn, angefüllt mit Medicin, ausserdem Antilopenhörner und kleine Büchschen, auch die Zauberwürfel.«

Holub macht von den Medicin-Männern der Betschuanen folgende Beschreibung: »Als Heilkünstler erkennt man sie in der Oeffentlichkeit an einem aus Pavianfell (Cynocephalus Babuin) verfertigten Mäntelchen. Manche tragen um den Hals an Schnüren oder Riemchen verschiedene Säugethier-, Vögel- und Reptilienknochen, doch immer auch vier, meist aus Elfenbein, zuweilen aus Horn geschnitzte, mit eingebrannten Zeichnungen versehene Stäbchen und Pflöckchen, welche Würfel darstellen und zur Diagnose benutzt werden.«

Die Altajer tragen nach Radloff bei dem Schamanisiren eine von der gewöhnlichen nicht sehr abweichend Tracht: »einen offenen Rock mit einem Brustlatze aus Thierfell und eine rothe Mütze mit einer Birkhuhnfeder. Die Schamanen der am nördlichen Altai wohnenden Schwarzwald-Tataren, der Schor und der Teleuten besitzen überhaupt keine bestimmte Tracht, sondern schamanisiren in ihrer gewöhnlichen Kleidung. Bei den Wald-Tungusen hingegen und anderen ost-sibirischen Völkerschaften ist das Schamanenkleid auf Rücken, Brust und an den Armen mit vielen eisernen Behängen in Form von allerlei Thiergestalten besetzt, die bei jeder Bewegung des Körpers durch Aneinanderschlagen ein starkes Geklapper hervorbringen.«

Fig. 23. Medicin-Mann der Atna-Indianer. Modell mit echter Ausrüstung. Hinteransicht. Museum f. Völkerkunde, Berlin. – Nach einem Aquarell.

Solch einen mit Eisenwerk behängten Schamanenrock mit dazugehörigem »gehörntem Kasket« fand Pallas bei den Kamaschinzen vor. Von den Sagajern sagt er, dass der Schamane sich nur durch seine Kopfbedeckung unterscheide. Dieselbe war gefertigt »von rothem Tuch, mit Fuchsfellen verbrämt, mit Schlangenköpfen besetzt, und oben mit einem Busch Eulenfedern, am Rande aber mit allerlei Streifen Zeug. Hermelinfellen und dergleichen geziert.«

Fig. 24. Mütze des Medicin-Mannes der Haidah-Indianer. Museum f. Völkerkunde, Berlin. – Nach einem Aquarell.

Ein Schamane der Katschinzen, ein Anfänger, hatte noch keine Schamanenmütze. Er hatte, wie Pallas berichtet, »nur buntausgenähte lederne Strümpfe, und am Leibe einen engen ganz beschmutzten Kittel, von bunt gedrucktem baumwollenen Zeuge ( Kitaika) an, worauf über den Schultern ein rother Querlappen, wie ein Kragen, angemacht war, und von demselben 13 Bänder herabhingen ( Sysim). Die Bänder aber waren aus grünen, gelben, rothen, blauen, schwarzen und bunten, auch mit unechtem Golde durchwirkten seidenen und baumwollenen Läppchen also an einander gesetzt, dass keiner dem anderen gleich sahe.«

Eine sehr eigenartige Erscheinung bildet der Medicin-Mann der

Atna-Indianer (Fig. 21, 23), wenn er sich in seine Amtstracht geworfen hat. Die Schultern deckt der reich ornamentirte Mantel, dessen stilisirte Wolfs- und Vogelköpfe und grosse Augen in blauer, blassgelber und schwarzer Farbe einen phantastischen Eindruck hervorrufen. Gerade an der den

Nacken deckenden Stelle ist ein grosses Menschenantlitz mit offenem Munde und ungeheuren Zähnen aufgenäht (Fig. 23). Auf dem Kopfe trägt er eine Art von Helm oder die mit Fuchsfell verbrämte Mütze (Fig. 24). Das Gesicht wird durch eine bunte Holzmaske verdeckt, von denen eine ganze Garnitur ihm für die einzelnen Fälle zur Verfügung steht (Fig. 18, 19, 22, 26). Diese Masken stellen aber nicht die Dämonen der Krankheit dar. Um den Hals wird der weite Ring von Cedernbast gelegt, das besondere Abzeichen seiner Würde. Aber auch noch ein zweiter Halsring (Fig. 27) wird dem ersten hinzugefügt. An ihm hängt eine grosse Anzahl pfriemenartiger Knocheninstrumente, von denen eins oder mehrere die rohe Form einer Fischotter besitzen. Dieses

heilige Thier spielt als Schutz- und Hülfsgeist der Medicin-Männer eine ganz besonders wichtige Rolle. Die Pfriemen, welche die Fischotter darstellen, sind Amulete des Medicin-Mannes, während die anderen ihm als Kopfkratzer dienen (Fig. 28); denn er darf mit seinen Fingern sei

nen Kopf nicht berühren.

nen Kopf nicht berühren.

Fig. 25. Medicin-Mann der Schwarzfuss-Indianer. Nach Catlin.

Um den Nacken ist eine Art von kurzer Pelzboa gelegt, welche jederseits in einen buntfarbigen Wolfskopf von Holz ausläuft. Ausserdem hat der Medicin-Mann sich noch allerlei Amulete in Holz, in Stein und in Knochen umgelegt, unter den Letzteren solche, die dazu dienen, des Patienten Seele zu halten. Es ist ein ornamentirter Knochen, der jederseits in einen geöffneten Thierrachen ausläuft.

Fausthandschuhe decken die Hände und um die Hüften ist ein schürzenartiger Gürtel gelegt, der ebenfalls mit einem Gesichte verziert ist; lange, schmale Lederstreifen hängen von ihm herab, und an ihrem freien Ende sind die hörnernen Hufe von Hirschen befestigt.

Fig. 26. Maske des Medicin-Mannes der Haidah-Indianer, ein Fabelthier vorstellend. Museum f. Völkerkunde, Berlin. Nach einem Aquarell.

Von anderen nord-amerikanischen Indianern ist am bekanntesten die Tracht geworden, welche George Catlin bei dem Medicin-Manne der Schwarzfuss-Indianer am Yellowstone River angetroffen hatte (Fig. 25). Seine Skizze ist in viele volksthümliche Schriften übergegangen.

»Sein Kopf und Körper waren ganz mit der Haut eines gelben Bären bedeckt, dessen Kopf ihm als Maske diente, und dessen Klauen ihm auf die Handgelenke und die Knöchel herabreichten. Dieser Anzug ist das seltsamste Gemisch von Gegenständen des Thier- und Pflanzenreichs. An der Haut des gelben Bären, welcher hier selten vorkommt, daher als eine Ausnahme von der regelmässigen Ordnung der Natur und folglich als grosse Medicin betrachtet wird, sind Häute von mancherlei Thieren befestigt, die ebenfalls Anomalien oder Missbildungen und daher Medicin sind; ferner Häute von Schlangen, Fröschen und Fledermäusen, Schnäbel, Zehen und Schwänze von Vögeln, Hufe von Hirschen, Ziegen und Antilopen, mit einem Worte, etwas von Allem, was in diesem Theile der Welt schwimmt, fliegt oder läuft.«

Die Amtstracht eines Medicin-Mannes der Choctaw-Indianer wird uns bei Schoolcraft beschrieben:

»Er kam, gekleidet in die Felle wilder Thiere. Die Tatzen des Grizzly-Bären schmückten seinen Hals, die Tatzen vom Elenthier, der Wildkatze, dem Falken und Adler waren ebenfalls an verschiedenen Stellen der Gewandung befestigt. Die Helices der Ohren waren eingekerbt, wie eine Säge. Seine Ohren zierten Ringe von 3 Zoll im Durchmesser. In diesen herabhängenden Ringen waren kleine Muscheln lose befestigt, und ein mit Muscheln geschmückter Ring war auch in seiner Nase aufgehängt. Die Säume seiner Kleidung waren mit Muscheln befranzt, mit Schlangenzähnen und Klapperschlangenschwänzen.«

Die Anzüge, die Masken und die übrigen Gerätschaften der Medicin-Männer von Vancouver werden nach Jacobson nicht in seinem Hause aufbewahrt, sondern irgendwo in einem Gebüsch. Die Eingeborenen kennen den Versteck, aber sie wagen es nie, diese Sachen zu berühren.

Fig. 27. Halsring des Medicin-Mannes der Haidah-Indianer. Museum f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.

Von den Masken der Aerzte bei den Singhalesen haben wir im vierten Capitel bereits ausführlichen Bericht erstattet. Wir brauchen daher an dieser Stelle nicht wiederum darauf zurückzukommen.

Wenn der junge Candidat der Medicin in Persien ausgelernt zu haben glaubt, so »vertauscht er die Tatarenmütze mit dem Turban, lässt sich das Haupt ganz kahl scheeren, umgürtet seinen Leib mit einem breiten Shawl, in dem eine Rolle Papier und ein Tintenfass steckt, trägt einen hohen Stab und Pantoffeln von grünem Chagrinleder, geht mit gemessenen, pathetischen Schritten einher, spricht in salbungsvollem Tone, oder murmelt, während er einen grobkörnigen Rosenkranz durch die Finger gleiten lässt, arabische Gebetformeln. Durch die Strassen sieht man den Arzt gewöhnlich auf einem Maulthiere reiten, welches er zu diesem Zweck dem Pferde vorzieht.«

Der Baksa der Kirgisen trägt, im Gegensatze zu seinen ganz rasirten Stammesgenossen, nur die Mitte des Kopfes glatt rasirt, während er die Haare auf den Seiten des Kopfes etwa fünf Finger breit über den Schläfen und den Ohren stehen und ungefähr drei bis vier Zoll herabhängen lässt. In der Kleidung unterscheidet er sich nur dadurch, dass er ein etwas höheres Käpsel als die Uebrigen trägt und an demselben einen Federbüschel befestigt.

Wir müssen nun noch zu erfahren suchen, was bei den uncivilisirten Nationen für einen jungen Mann die Veranlassung abgiebt, sich dem ärztlichen Berufe zu widmen. Auch werden wir zu untersuchen haben, auf welche Weise seine wissenschaftliche und technische Ausbildung stattfindet und wann und unter welchen Bedingungen schliesslich seine Approbation erfolgt. Es tritt uns hierbei mehrfach die Angabe entgegen, dass der junge Mann sich deshalb dem medicinischen Studium zu widmen beschliesst, weil auch sein Vater dem ärztlichen Stande angehört, und diese Erblichkeit der ärztlichen Kunst lässt sich bisweilen durch mehrere Generationen verfolgen.

Solch eine Erblichkeit des ärztlichen Berufes finden wir bei den Zulu und den Betschuanen in Süd-Afrika, sowie bei den Japanern und bei einer Anzahl von Indianer-Stämmen, den Sahaptins, den Nez-Percéz, den Cayuse, den Walla Wallas und den Wascows. Die vier zuletzt genannten Nationen lassen aber auch bisweilen die Töchter den Beruf des Vaters erben. Hingegen treten, wie es den Anschein hat, nicht sämmtliche Kinder in des Vaters Fussstapfen, sondern der Vater trifft hierfür unter ihnen noch eine besondere Auswahl. Nach was für Grundsätzen er hierbei verfährt, und was für Umstände es sind, welche ihn in dieser Beziehung dem einen Kinde vor dem anderen den Vorzug geben lassen, das wird uns aber leider nicht berichtet.

Auch bei den sibirischen Völkern ist die Schamanenwürde erblich und sie geht auch hier bisweilen von dem Vater auf die Tochter über. »Das Charakteristische für das Schamanenthum, sagt Radloff, das diese Religionsrichtung von anderen unterscheidet, ist der Glaube an die enge Verbindung, die zwischen den jetzt lebenden Menschen und ihren längst verstorbenen Ahnen besteht. Der Glaube an die Kraft dieser Verbindung veranlasst eine ununterbrochene Verehrung der Vorfahren. Unter solchen Umständen konnte nur derjenige als Priester, als Schaman, auftreten und wirken, der in eine engere Verbindung mit seinen Vorfahren zu treten vermochte, oder mit anderen Worten, es war hier nur ein erbliches, den Familien angehöriges Schamanenthum möglich.«

Bei manchen Volksstämmen sind es gewisse Absonderlichkeiten der Geburt oder besondere Erlebnisse, welche dafür den Ausschlag geben, dass der junge Mensch sich dem ärztlichen Berufe widmet. So schreibt man in Liberia den Zwillingen ganz besondere Heilkräfte zu, und dieses ist die Ursache, warum die meisten von ihnen Aerzte werden. In Nias ergreifen die mit den Füssen voran Geborenen eine Specialität, nämlich die Behandlung der Verrenkungen, für deren Einrenkung man ihnen ganz besonders glückliche Prädispositionen zuschreibt. Ein Unfall mit glücklichem Ausgange war für einen Australneger in Victoria die Veranlassung, Arzt zu werden. Er sass auf dem hohen Aste eines Gummibaumes und sägte denselben ab, während er auf dem peripheren Ende ritt. Natürlicher Weise stürzte er schliesslich mit ihm herab. Aber er blieb unverletzt und das genügte, dass seine Landsleute ihn fortan als einen Medicin-Mann betrachteten.

Bei den Dieyerie in Süd-Australien werden diejenigen jungen Leute Aerzte, welche als Kinder den Teufel gesehen haben. Dieser Kutchie genannte Teufel erscheint den Betreffenden in einem beängstigenden Traume oder er belästigt sie als Alp. Die Lagergenossen sind dann überzeugt, dass der Teufel diesen Leuten erschienen sei und dass er ihnen die Macht und Fähigkeit mitgetheilt habe, Kranke zu heilen.

Wenn bei den nordamerikanischen Indianern zwei Personen gleichzeitig träumen, dass eins ihrer Kinder oder ein Freund sich in einem schlechten Gesundheitszustande befindet, dass etwas besteht, was ihn verhindere, weiter zu leben, so ist das ein Zeichen, dass er für den Orden der Midç ausersehen ist.

Die Eingeborenen von Victoria haben den Glauben, dass sich die Len-ban-morr, d. h. die Geister verstorbener Aerzte, diejenigen Leute aussuchen, welche sie zu Aerzten machen wollen. Sie treffen im Busche mit Solchem zusammen und unterweisen ihn in allen den Künsten und Kunstgriffen, welche ihm für seinen Beruf nothwendig sind, damit er grossen Einfluss in seinem Stamme gewinne.

Bei den Bilqula im nordwestlichen Canada ist die Würde des Medicin-Mannes ein freiwilliges Geschenk der Gottheit. Dieselbe lässt den Auserwählten in eine Krankheit verfallen, und während seines Leidens giebt ihm Snq einen Gesang, d. h. eine Beschwörungsformel, die er im tiefsten Geheimniss bewahren muss.

Fig. 28. Kopfkratzer des Medicin-Mannes der Haidah-Indianer. Museum für Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.

Von den Xosa-Kaffern berichtet Kropf: »Der Doctor wird nach der Meinung der Kaffern durch übernatürliche Kraft zu seiner Kunst berufen und erlangt, wie er vorgiebt, seine Kenntniss von den medicinischen Eigenschaften der Pflanzen, der Hexen und Hexenmittel durch Offenbarung, die ihm die Geister zu Theil werden lassen. Der oder die Insanuse (meistens ein altes Weib) gelangt zu solchem Berufe durch seine oder ihre eigene Krankheit. Wenn solch ein betrügerisches, geschwätziges Weib krank wird, so sagt sie, sie könne die Kräfte des Wassers, der Erde, des Himmels, der Pferde u. s. w. sehen und werde dadurch in Unruhe versetzt. Diese ihre Aussage muss dann nebst der Krankheit dem Häuptling berichtet werden, damit dieser alles wisse. Die bereits promovirten Doctoren dieses Standes, die sich in dem Stamme befinden, werden zu Rathe gezogen, und wenn sie sich entscheiden, dass der Mann Beruf hat, so muss für ihn ein Stück Vieh zum Opfer gebracht werden. Darauf geht er einige Zeit in die Einsamkeit.«

Der zukünftige Schamane der sibirischen Volksstämme erhält, wie uns Radloff berichtet, »vom Vater nicht etwa Unterricht oder Unterweisung, auch bereitet er sich auf diesen Beruf nicht vor, nein, plötzlich kommt über ihn die Schamanenkraft, wie eine Krankheit, die den ganzen Menschen ergreift. Das durch die Kraft der Vorfahren zum Schamanen bestimmte Individuum fühlt plötzlich eine Mattigkeit und Abgespanntheit in den Gliedern, die sich durch ein heftiges Zittern kund thut. Es überfällt ihn ein heftiges, unnatürliches Gähnen, ein gewaltiger Druck liegt ihm auf der Brust, es drängt ihn plötzlich, heftige, unarticulirte Laute auszustossen, Fieberfrost schüttelt ihn, er rollt heftig mit den Augen, springt plötzlich auf und dreht sich wie besessen im Kreise herum, bis er schweissbedeckt niederstürzt und in epileptischen Zuckungen und Krämpfen sich am Boden wälzt. Seine Gliedmaassen sind ganz gefühllos, er ergreift, was ihm unter die Hände kommt, und verschluckt absichtslos Alles, was er mit den Händen gefasst hat, glühendes Eisen, Messer, Nadeln, Beile, ohne dass ihm durch dieses Verschlucken irgend welcher Schaden geschieht. Nach einiger Zeit giebt er das Verschluckte trocken und unversehrt von sich.«

Radloff hat, wie er angiebt, dieses allerdings nicht selber gesehen, aber sehr glaubwürdige Personen, welche Augenzeugen solcher Scenen gewesen sind, haben ihm dasselbe mitgetheilt.

Höchst absonderlich und phantastisch ist die Ansicht der Dacota-Indianer über die Entstehung ihrer Medicin-Männer.