|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Und nun begannen Zilles Gesellenjahre, in denen es nicht mehr nur lernen hieß, sondern in denen er fertige Arbeit leisten und mit mancher Technik sich befreunden mußte, die eigentlich nicht künstlerisch war, die aber doch künstlerische Empfindung, Geschmack und künstlerische Fertigkeit verlangte. Er kam nach einigen Stellungen in kleinen Betrieben, in denen er manche sonderbaren Milljöhstudien machen mußte (siehe »Milljöh« und das Kapitel »Zille als Künstler«), ziemlich bald zur Photographischen Gesellschaft.

In diese Gesellenzeit fallen seine Soldatenjahre (nächstes Kapitel), fällt seine Verheiratung, seine ersten Ehejahre und die erste Zeit als Familienvater. (Kapitel »Zillekinder«.) In dieser Zeit bleibt er trotz aller Pflichten seiner Gewohnheit treu, immer »etwas für mich zu machen«. Er will nicht nur Handlanger sein. Seine künstlerische Schöpferkraft verlangt ihr Recht. Daher die vielen Studien, die »Blicke aus der Werkstatt« und die Landschaftsbilder aus der nächsten Umgebung von Berlin. (Siehe Kapitel »Studien und Akte«, »Lehrer und Kollegen« und verschiedene andere Kapitel, in denen Arbeiten aus jenen Jahren enthalten sind.) Schließlich begnügte er sich nicht mehr damit und arbeitet, selbst in gereifteren Jahren, gewissermaßen schon Altgeselle, Werkmeister, an seiner Ausbildung, zeichnet unermüdlich Akte, Porträts und notiert sich allerlei Gestalten und Ereignisse von der Straße.

Menschen hatten ihn ja schon immer künstlerisch gefesselt. Vater und Mutter, Tochter und Sohn – Kollegen und Mitarbeiter – sie alle wurden in kurzer Zeit mit oft nur wenigen, aber immer gewissenhaften Strichen aufs Papier gebracht.

Er selbst erzählt aus jenen Tagen:

»Als junger Geselle kam ich zu einem Musterzeichner in die Sebastianstraße. Da zeichneten wir Musterhefte von Henckels Messern mit Schildpatt- oder Hirschhorngriffen. Und das mußte genau zu erkennen sein, was für Material das war.

Solche Musterbücher wurden damals nicht gedruckt, sondern gezeichnet. Das Drucken war noch zu teuer. Vor allem die Klischees. Und die meisten Musterbücher wurden nur in ein paar Exemplaren für die Reisenden hergestellt. Aber alle halbe Jahr neu!

Auch Beleuchtungskörper mußten wir zeichnen. Elektrisch Licht gab's noch nicht. In den guten Stuben standen große Prunklampen mit Petroleumbassins. Oben, um die Flamme abzudämpfen, wurden Glasstulpen mit eingeätzten Bildern aufgestülpt. Diese Bilder mußten genau in den Musterzeichnungen zu erkennen sein.

Das war 'ne knifflige Arbeit. Da mußte man sein Handwerk verstehen.

Und dann die Modezeichnungen! Das waren damals lauter Lithographien. Feine Kleider mit Schleifen, Falten, Rüschen, aufgebauscht an den Hüften – und hinten erst! Die Tournüre – na, das nannten wir damals Tonhalle ... (Siehe Bild 187.)

Außerdem machten wir auch Deckel für die kleinen Bücher mit interessanten Geschichten. Das mußten immer hübsche tanzende Püppchen sein – mit'n Sektglas und hübschen Waden. So'n Frauenbein – das war damals was! Die Büchlein (siehe Bild 186 und 188) wurden auch kaum von ordentlichen Buchhändlern vertrieben. Die kriegte man damals auf den Bahnhöfen und bei Papierhändlern.

Wir jungen Leute kannten natürlich alle die Geschichten.

189. Gosse an der ersten Wohnung Zilles im Keller.

Nach dem bisher unveröffentlichten Originalaquarell.

Drei Jahre lang machte ich als Geselle Soldatenbilder. Damals wurden diese wunderschönen Lithographien tausendweise gedruckt; jetzt noch sind sie in sogenannten guten alten Familien zu finden: immer mit den Zeichen eines bestimmten Regiments. Für jede Waffengattung: als Kavallerist, Infanterist, Artillerist, Pionier, Eisenbahner usw. Jeder, der stolz auf seine Dienstzeit war – und wer war det nich! – kaufte sich solch Ding, manchmal für die Eltern, manchmal für die Braut, manchmal für sich selbst zur Erinnerung an die schönen Tage im Drill. Dann wurde sein photographischer Kopf aufgeklebt. Und drunter geschrieben:

Wilhelm Schulze, 1873 bis 1876, 4. Schwadron, 2. Gardedragonerregiment.

Und damit es möglichst echt aussah, kolorierten wir die Pferde. Da hieß es, Pferde erfinden. Weiß mit braunen Beinen, braun mit weißen Beinen. Ganz braun. Gescheckt, gefleckt. Ganz schwarz. Oder Appelschimmel.

Jeder wollte doch auf dem Bilde solch Pferd reiten oder führen, das er am meisten während der Dienstzeit zwischen den Schenkeln gehabt hatte.«

*

»Eine Zeitlang arbeitete ich bei einem Lithographen, der seine Werkstatt in einer ehemaligen Dienstmannswohnung eingerichtet hatte. Das war im Winter. Und als wir heizen wollten, fanden wir im Ofen ein' Topp, der sonst ganz wo anders hingehört – bis oben ran voll. Da hatte der Dienstmann, der wegen rückständiger Miete exmittiert worden war, uns ein ordentliches Ei als Andenken überlassen ....«

*

»Nachher, bei der Arbeit, wurde es noch schöner. Als der Gasmotor arbeitete und die Schnellpresse lief, purzelten bei jedem Stoß Wanzen aus der Decke.

Wir legten nun unsere Kleidung auf Schemel und breiteten Papier drüber. Da liefen die Wanzen, die darauf fielen, Schneeschuh über die weiße Fläche. – Schließlich wurden sie alle ...

Weil's aber so kalt war und der Meister zu wenig Feuerung spendierte – damals gab's noch Torf, und die schwarzen Torfweiber trugen noch die schwarzen Körbe voll aus den Kähnen und sahen selbst schwarz aus wie die Deibel – da wanderten die Möbelstücke, die der Dienstmann dagelassen hatte, nach und nach durch den Ofen in den Himmel. Erst das Bett, dann Bretter, Stühle, und schließlich brachten die Lehrlinge auch 'ne Leiter an. Die wanderte dann von ›Stufe zu Stufe‹ hinterdrein. –

190. Heinrich Zille beim Ausflicken seines alten Bootes am Rummelsburger See. Das Boot war ihm von einem Bootsverleiher überlassen worden, der es nicht mehr verleihen durfte.

»Ick konnte ja mit versaufen!« sagte Zille, »da hatte er ja dann keine Verantwortung. Oft fand ich es Sonnabends nicht vor. Andere hatten's inzwischen wo anders hingerudert. Oder es war überhaupt nicht da – war versackt. Dann mußte ich's erst wieder heben. – Aber na: koofen konnte ich kein Boot. Und das hatte ich mir erworben mit Anstrich der andern Boote. Man war doch Bootsbesitzer!«

Nach der unveröffentlichten Bleistiftzeichnung.

In der Elisabethstraße arbeitete ich als blutjunger Geselle. Der Meister, der öfter auswärts war – auf Bestellungen ranholen oder zur Ablieferung oder auch am Stammtisch – hatte uns, mich und einen Kollegen, mit zwei Mädchen eingesperrt, die Bogen anlegen und falzen sollten.

Der Meister glaubte gewiß, die Mädchen tun uns nischt.

Na – getan haben sie uns ja auch nischt. Aber getanzt haben wir zusammen, daß die Steine wackelten.« –

*

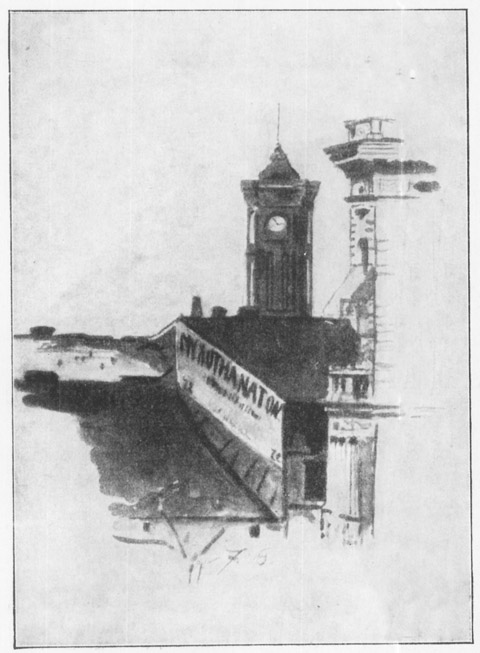

»Jahrzehntelang arbeitete ich dann in der Photowerkstatt der Photographischen Gesellschaft, die anfangs ihre Räume an der Südseite vom Dönhoffplatz hatte. Da oben vom Dach aus konnte ich auf das Markttreiben an zwei Wochentagen herabsehen – mit den Gänsewagen und Blumenständen und bunten Obst- und Gemüsetischen – und auf die andere Seite vom Platz, wo das alte Abgeordnetenhaus lag – ein ehemaliges Palais. Da konnte man die Herren Abgeordneten und die Minister und den Bismarck hinein- und hinausstolzieren sehen. Viele kamen auch in glänzenden Equipagen, manche auch bloß in den alten Kasten zweeter Güte an.

Oben drüber weg, über die ganzen Dächer mit den Schornsteinen und dem Ruß, da sah man im Norden die leuchtende Kuppel von der Schloßkirche, und 'n bißken weiter rechts den viereckigen Turm von's damals noch neue Rathaus.«

*

»Die Arbeit war nicht leicht. In einem Kasten wurden die Bilder aufgespannt und dann Asphalt und Kolophonium in den Kasten geblasen. Der feine Staub setzte sich an den Stellen, die Linien und Schatten zeigen sollten. Und dann mußte man das im Gefühl haben, ob es nun genug war oder nicht.

191. Märkische Kiefern. Aquarell aus der östlichen Umgebung von Berlin.

Nach dem Original zum 1. Mal veröffentlicht.

Das waren damals die besten Reproduktionen von den großen Kunstwerken.

Die Bilder wurden für 'ne Mark verkauft.

Heute gibt's bessere und billigere Verfahren.

Damals gab's noch keinen Bilderdruck auf der Schnellpresse. Von dem Photodruck wußten wir noch nichts. Wir machten eben photographische Vervielfältigungen. Da hieß es noch was: Retoucheur sein! Das war ein Maler mit Bleistift und Tuschepinsel! Das übte! ....«

*

Zille ärgert sich übrigens ganz ehrlich über allerlei Unklarheiten und Schiefheiten, die ihm übereifrige »Freunde« andichten. Wie jeder Fachmann, der seinen Beruf liebt und in seiner Kunst lebt und wirkt, ist Zille auch von seinem »Fach« eingenommen. Da berichtet ein Mann, der viele Jahre lang bei Zille verkehrte, ihn belauschte und alles aufnotierte und es mit Heimlichkeit verarbeitete und so den ahnungslosen Meister gewissermaßen plünderte, Zille habe ihm einen Kommentar über die maschinelle Bildreproduktion, über Rasterverfahren, Ätzung, Rotations- und Offsetdruck gehalten. Zille wäre darin erstaunlich bewandert.

Und um dies zu beweisen, stellt der Berichterstatter die ganz widersinnige Behauptung auf: Als vor Jahrzehnten der Erfinder Klisch die neuerfundene, nach ihm benannte Klischeetechnik in Wien vor einem Kreise von Fachleuten aus aller Welt mitteilte, war Zille von der Photographischen Gesellschaft dazu hingeschickt worden.

Jeder Fachmann und jeder Liebhaber des Druckverfahrens weiß, daß es Klischees schon seit dem Jahre 1575 gab. Das Verfahren des Herrn Klisch, der zufällig einen der Technik verwandten Namen besaß, hat also nicht der Klischeetechnik den Namen gegeben.

192. Blick auf den Rathausturm von der ersten Werkstatt der Photographischen Gesellschaft am Dönhoffplatz, in der H. Zille lange Zeit als Geselle arbeitete.

Nach dem Originalaquarell aus dem Jahre 1876, zum 1. Mal veröffentlicht.

193. Blick aus der Werkstatt der Photographischen Gesellschaft am Dönhoffplatz auf die Türme von Berlin mit der Kuppel der Schloßkirche.

Nach der Original-Aquarellstudie aus Zilles früher Gesellenzeit zum 1. Mal veröffentlicht.

194. Buckelhans. Federzeichnung nach einem Theaterstück aus dem Jahre 1893.

Zum 1. Mal veröffentlichte Skizze.

Zille ärgerte sich ehrlich, daß er auf diese törichte Weise als ein Nichtkenner blamiert wird.

Und er ist doch mit Recht stolz auf alle seine technischen Kenntnisse und Fertigkeiten. Beweisen doch z. B. das Schabblatt »Ahornallee« und die Radierung »Bayrischer Bierkeller«, daß er selbst diese schwierigen Techniken beherrscht.

Oft erzählt Heinrich Zille mit Bitterkeit und mit Groll von der Rücksichtslosigkeit, mit der ihn die Gesellschaft nach drei Jahrzehnten treuen Dienstes entlassen hat – ohne jede Anerkennung, ohne für sein Alter zu sorgen –, nachdem sie seine besten Kräfte und seine besten Jahre für sich in Anspruch genommen hat. Er ist heute noch empört, daß die Inhaber sich Villen bauten und große Geländestücke in Charlottenburg als Gewinn buchen konnten – Gelände, das sie billig gekauft hatten und das inzwischen das Vielfache an Wert gewonnen hatte. Die Angestellten, denen kleine Eigenhäuser versprochen worden waren, gingen leer aus. (Kapitel: »Zille als Künstler.«)

»Ja, als ich meine Jahrzehnte treu bei der Photographischen Gesellschaft zugebracht hatte, als meine besten Jahre um waren, da kündigten sie mir.

Und der Prokurist, der mir mitteilte, daß die Gesellschaft sich umstellen müßte, wollte mir klarmachen, daß mir kein Unrecht geschehe und daß er schuldlos sei:

›Nu geben Sie mir die Hand, lieber Zille!‹

Da antwortete ich: ›Nee, sie sind dreckig!‹

Ob er nu verstanden hatte, er sei dreckig – oder meine Hände – ich weiß nicht!«

*

In der Sorglosigkeit und Verantwortungslosigkeit der Verantwortlichen findet Heinrich Zille immer wieder die Quelle zu seinem sozialen Zorn ....

Mit zwiespältigem Lächeln sagt er zwar:

»Na – nu mußte ich mich eben selbständig machen – mit fünfzig Jahren – als Künstler. Vielleicht war's also gut. Aber – ich vergesse es denen doch nicht! ...«