|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

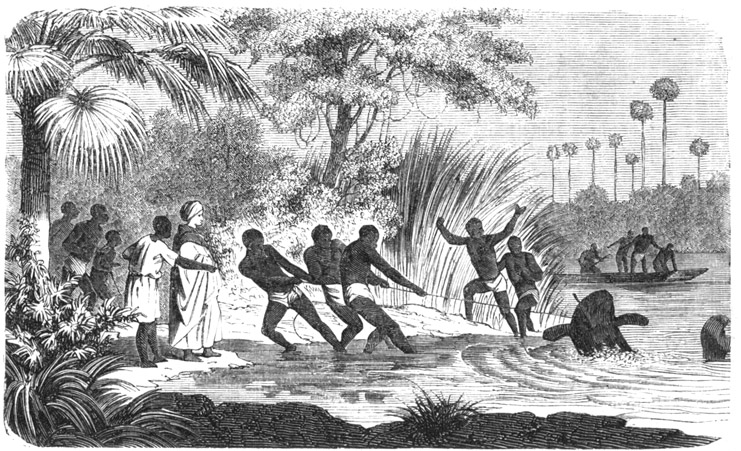

Jagd auf den Ajuh ( Manatus Vogelii).

Zusammenleben mit Dr. Barth. – Gudscheba. – Jakoba. – Bautschi. – Höhenrauch. – Die Njem-njem und Tangala. – Uebergang über den Benuë. – Gebiet des Benuë. – Der Ajuh. – Die Batta. – Die Fellata. – Adamaua. – Sultan Buba's Zug. – Vogel's Reise nach Gombe. – Goldsand. – Bebedschi. – Salia. – Zweite Reise nach dem Benuë.– Die Sourhay-Staaten und Timbuktu. Der Niger. Pflanzen- und Thierwelt an demselben. – Die Sourhay. – Die Stadt Timbuktu.

Am 29. Dezember kehrte Dr. Vogel von seiner Reise nach Sinder wieder zurück und traf seinen Freund Dr. Barth in Kuka zwar wohlgemuth, aber in unangenehme Unterhandlungen mit dem Scheikh verwickelt. Um das Ansehn der Expedition zu wahren und den etwa später hier ankommenden Europäern eine rücksichtsvolle Behandlung zu sichern, drang nämlich Barth allen Ernstes auf Ersatz derjenigen Sachen, welche während der politischen Wirren in Sinder abhanden gekommen waren. Außer 400 Thalern in baarem Gelde hatte eine Kiste mit guten englischen Stahlwaaren u. dgl. dazu gehört, so daß sich der Verlust auf ca. 1000 Thlr. belief. Seinen energischen Vorstellungen gelang es auch, über die Intriguen der Höflinge zu siegen, welche bei dem Raube betheiligt gewesen waren, und eine der ersten Handlungen beider Freunde war es, einen Diener Vogel's, Messaud, gefangen setzen zu lassen, da derselbe durch sein Mitwissen den Diebstahl befördert hatte.

Am 29. Dezember kehrte Dr. Vogel von seiner Reise nach Sinder wieder zurück und traf seinen Freund Dr. Barth in Kuka zwar wohlgemuth, aber in unangenehme Unterhandlungen mit dem Scheikh verwickelt. Um das Ansehn der Expedition zu wahren und den etwa später hier ankommenden Europäern eine rücksichtsvolle Behandlung zu sichern, drang nämlich Barth allen Ernstes auf Ersatz derjenigen Sachen, welche während der politischen Wirren in Sinder abhanden gekommen waren. Außer 400 Thalern in baarem Gelde hatte eine Kiste mit guten englischen Stahlwaaren u. dgl. dazu gehört, so daß sich der Verlust auf ca. 1000 Thlr. belief. Seinen energischen Vorstellungen gelang es auch, über die Intriguen der Höflinge zu siegen, welche bei dem Raube betheiligt gewesen waren, und eine der ersten Handlungen beider Freunde war es, einen Diener Vogel's, Messaud, gefangen setzen zu lassen, da derselbe durch sein Mitwissen den Diebstahl befördert hatte.

Die 20 Tage, welche Barth und Vogel in Kuka zusammen verlebten, gehörten zu den angenehmsten ihres afrikanischen Reiselebens. Sie theilten sich gegenseitig ihre Erfahrungen und Ansichten über die bereits von ihnen besuchten Länder mit und machten gemeinschaftlich Pläne für die Zukunft. Vogel bestimmte sich dahin, daß er zunächst versuchen wolle, in südwestlicher Richtung vorzudringen, Nachdem er Jakoba in der Provinz Bautschi besucht haben würde, wolle er wo möglich über den Benuë nach Adamaua vordringen, auf der Rückreise den südlichen Theil des Mandaralandes umgehen und auf der Straße von Ssarau nach Logone und Kuka zurückkehren. Später wolle er dann versuchen, südöstlich nach dem Nil vorzugehen. Das Hauptbedenken, was Barth gegen alle diese Pläne hatte, war der geschwächte Gesundheitszustand seines Freundes. Vogel's Magen war so schlecht beschaffen, daß er sehr wenig genießen konnte, ja der bloße Anblick von Fleisch rief ihm schon Uebelkeiten hervor. Der Sappeur Macguire befand sich in demselben Zustande.

Barth hatte versucht die Mißstimmung auszugleichen, welche zwischen Vogel und seinen beiden europäischen Begleitern eingetreten war. Er stellte den letztern vor, wie es, wenn die großen Zwecke der englischen Regierung durch die Expedition gefördert werden sollten, unbedingt nothwendig sei, daß alle kleinlichen, persönlichen Eitelkeiten und Empfindeleien hintenan gesetzt werden und man sich höhern Rücksichten unterordnen müsse. Macguire ließ sich auch durch diese wohlgemeinten Vorstellungen zu einer Aenderung seines Verhaltens bewegen, Korporal Church dagegen blieb hartnäckig, und Barth hielt es deshalb für das Beste, ihn bei seiner Abreise mit nach Europa zurückzunehmen.

Vogel erhielt von Barth jene Empfehlungsschreiben des Sultans von Sokoto, welche den Reisenden unter den Schutz aller Statthalter seiner Provinzen stellten und die ihm einen guten Empfang in Jakoba und Jola sichern mußten.

So traten beide Freunde mit den freudigsten Hoffnungen das Jahr 1855 an.

Da Vogel bei seinen Reisen außer seinen astronomischen Beobachtungen sein Hauptaugenmerk auf die Naturgegenstände der zu durchwandernden Länder richtete und vorzugsweise Pflanzen sammelte, so blieb ihm zur sorgfältigen und fortgesetzten Aufzeichnung des Weges mit Hülfe des Kompasses keine Zeit übrig. Barth gab deshalb Macguire, der nunmehr Vogel bei seinen neuen Reisen begleiten sollte, Anweisung dazu, letzteres zu thun, und man sah getrosten Muthes dem neuen Unternehmen entgegen.

Während ihres Zusammenlebens machten beide Freunde kleine Ausflüge nach dem Ufer des Tsad und Barth war höchlichst erstaunt über die Veränderungen, welche während seiner zweijährigen Abwesenheit hier eingetreten waren. Er fand die Stadt Ngornu halb versunken und den Spiegel des Sees bis zu dem Dorfe Kukia ausgedehnt. Auch ihres Landsmanns Dr. Overweg Grab besuchten beide in Maduari, und zu den trüben Erinnerungen an den strebsamen Forscher, der hier ruht, gesellte sich noch die Klage der Frau, welcher die Hütte gehörte, die Overweg bewohnt hatte. Ihr Mann, ein Freund Barth's und des unglücklichen Wesirs Hadschi Beschir, war durch Abd e Rahman während der Gewaltherrschaft des letztern hingerichtet worden und Barth's Anblick rief bei der Wittwe das Andenken an frühere glückliche Tage schmerzlich hervor. So mischten sich ernste Stimmungen und wehmüthige Erinnerungen in die Freude des gegenseitigen Genusses und in die frischen Hoffnungen auf eine heitere Zukunft.

Nachdem es gelungen war, vom Scheikh von Bornu auch Empfehlungsschreiben zu erhalten, verließ Vogel am 20. Januar 1855 Nachmittags Kuka und Barth gab ihm das Geleite. Wie dies beim Antritt einer größern Reise häufig der Fall ist, war der Anfang keineswegs glücklich. Mehrere Sachen waren zurückgelassen worden und man verfehlte die vorausgeschickten Leute. Erst nach langem Umherirren traf man sie zu später Stunde im Dorfe Diggigi. Hier brachten Vogel und Barth noch einen gemüthlichen Abend zu und tranken mit Begeisterung auf den glücklichen Erfolg des Unternehmens.

Gegen das viele und schwere Gepäck, welches Vogel diesmal mitgenommen hatte, – er führte seine sämmtlichen meteorologischen Instrumente bei sich – hatte Barth großes Bedenken und fürchtete sehr, daß dasselbe in dem schwierigen Gebiet jenseits Jakoba nicht werde fortzubringen sein. Das Barometer, welches Vogel mit großer Sorgfalt bis Kuka gebracht hatte, gerieth in demselben Augenblick in Unordnung, als es wieder von der Wand genommen wurde.

Von Diggigi aus begleitete Barth seinen Freund noch während des folgenden Tagemarsches und verließ ihn dann mit den besten Wünschen für den Erfolg seines Unternehmens. Nachdem später in Kuka die Karawane neue Mittel für die Expedition mitgebracht (unter Anderm 1000 Dollars in baarem Gelde) und Barth selbst die 400 Thlr. vom Scheikh zurückerstattet bekommen, hatte er die Freude, seinem Gefährten durch einen nach Adamaua reisenden Kaufmann ein Päckchen mit einigen Turkedi und etwa 15 Pfund Zucker nachsenden zu können.

Vogel nahm seinen Weg nach Südwesten, zunächst auf Gudscheba zu. Er kam hierbei wieder durch einen Theil der Landschaft Udje, welche wir bereits früher charakterisirt haben, eine Ebene von mehr als 25 Meilen Ausdehnung, abwechselnd aus Sand und Lehmboden bestehend und ganz den Charakter einer Savanne tragend. Das hohe Gras, welches weite Flächen überdeckt, verdorrt in der trocknen Jahreszeit und wird nicht selten dann durch Abbrennen beseitigt. Die Erde springt in tiefe Risse auf (siehe das Tonbild: Thierleben in der Oase, S. 128) und die spärlich verteilten Mimosen und Akazien stehen dürr und laublos. Zahlreiche Strauße und Gazellen bevölkern dann die Gegend. In der nassen Jahreszeit stellen sich statt ihrer Elephanten und Löwen ein, die durch das austretende Wasser von ihren tieferliegenden Wohnplätzen vertrieben werden. Je weiter nach Süden, desto hügliger und zugleich fruchtbarer wird das Land. Das Gras wird so hoch, daß der Reiter zu Pferd nicht darüber hinwegsehen kann.

Die Lage von Gudscheba ermittelte Dr. Vogel auf 11° 29' 40" n. Br. und 11° 39' 0" östl. v. Gr.; die Abweichung der Magnetnadel betrug 15° 14'. – In der Umgebung von Gudscheba baut man fünfzehn verschiedene Arten eßbarer Pflanzen und 47 Gewächse bezeichnen die Einwohner, welche theils Schua, theils Kanori sind, als nutzbar. Von denselben tragen 32 Arten eßbare Früchte, 3 eßbare Wurzeln und Blätter. Weiter westlich bestehen die erwähnten Hügel aus rothem Sandstein und sind flachgipflig, von Klüften und Thälern durchschnitten. Von gleicher Beschaffenheit sind auch die östlich gelegenen Marghihügel, welche sich 4-500 Fuß erheben. Die Ebene an ihrem Fuße, aus rothem Thonboden bestehend, zeigt viele Spuren von Eisenbergwerken und die aus ihr hervorbrechenden einzelnen Felsblöcke enthalten eingesprengte Eisenerze. Overweg, der diese Marghihügel bei seiner Wanderung im Frühjahr 1852 besuchte, fand hier die größten Sandsteinbrüche Mittelafrikas. Einige Fuß unter der fruchtbaren Dammerde lagert der Quarz in einer Mächtigkeit von 2–3 Fuß. Mit Hülfe von Feuersetzen machen die Einwohner das Gestein mürbe, behauen es dann mittelst Aexten und formen es zu Mühlsteinen. Eiserne Keile und kopfgroße Kieselsteine müssen als Werkzeuge dabei dienen. Zwischen der östlichen und westlichen Sandsteinbildung ist in Baber eine Basaltmasse emporgedrungen und hat dabei ein Kalksteinflötz, das Ammoniten und Belemniten enthält, sowie Gypslager durchbrochen. Obschon Overweg damals mit den Einwohnern durch sein liebenswürdiges Wesen und vorzüglich mit Hülfe seiner Spieldose (s. S. 40) in sehr freundschaftliche Beziehungen kam, wurden ihm doch in dem Grenzorte Fika (siehe nebenan das Bild einer Frau aus diesem Orte) solche Schwierigkeiten in den Weg gelegt, daß er auf ein weiteres Vordringen verzichten mußte.

Frau aus Jokoba

Vogel hingegen, der mit Empfehlungsschreiben vom Sultan von Sokoto, dem Oberherrn aller jener Länder, versehen war, gelangte ungehindert in die Fellata-Staaten und kam über Gabbei, die Grenzstadt von Bornu (11º 4' 10'' n. Br., 11º 20' 0'' östl. L. v. Gr.), nach Gombe (10º 49' 0'' n. B., 10º 16' 0'' östl. L.), einer Stadt so groß wie Kuka. Er berührte hier zuerst den Gongola-Fluß (den Fluß von Gongola), dessen Quellen er später besuchte, und hatte auf diesem Wege, den vor ihm noch kein Europäer bereist, Gelegenheit, das etwas verwickelte Flußsystem des Benne und Komadugu zu erforschen. Das Ergebniß seiner Untersuchungen war, daß auch hier durchaus keine Verbindung zwischen beiden Flüssen stattfindet. So erreichte er wohlbehalten Jakoba, die Hauptstadt von Bautschi, und bestimmte astronomisch ihre Lage auf 10º 17' 30'' n. Br. und 9º 28' 0'' östl. L. v. Gr. Diese Stadt hat ihren Namen nicht von dem 1844 verstorbenen Sultan Jakob, sondern von einem in der Nähe wohnenden Heidenstamme, der Jako heißt; sie wird auch von den Fellata und Afnu nie Jakoba, sondern stets Garuh' n Bautschi genannt. Jakoba liegt 2500 Fuß über dem Meere auf einem großen Granitplateau; der Boden ist hier fünf Meilen im Umkreise nicht angebaut, sondern nur mit ungeheuren Steinblöcken und Felsen von der wunderbarsten Gestalt, meist mit blendendweißen Quarzkuppen gekrönt, bedeckt. Der Boden senkt sich allenthalben nach der Stadt zu, die deshalb während der Regenzeit von einem großen Sumpfe umgeben ist. Der Ort selber ist voll großer Gruben, in denen sich das Wasser ansammelt und die zugleich als Deposit für todte Sklaven und Aas aller Art dienen. Die Ausdünstung dieser Pfühle würde unerträglich sein, wenn nicht Mutter Natur sie mit einer so dichten Schicht der Muschelblume ( Pistia Stratioites) bedeckte, daß die Pflanzen, wenn sie größer und stärker werden, nicht mehr neben einander Platz haben und förmlich über einander wachsen. Der jetzige Sultan residirte nicht in der Hauptstadt, sondern lag 16 deutsche Meilen nordnordwestlich davon im Feldlager an der alten Straße nach Kano, da er bereits seit sieben Jahren im Kriege mit dem heidnischen Stamm der Sonoma war, welcher sich fortwährend durch alle entlaufenen Sklaven der Fellata rekrutirt.

Frau aus Fika

»Auf einer Recognoscirung«, so erzählt Dr. Vogel, »die wir nach der auf einem Felsen gelegenen Stadt der Feinde machten, fielen wir in einen Hinterhalt und wurden mit einem Hagel vergifteter Pfeile begrüßt. Meine Fellata-Begleiter ergriffen eiligst die Flucht und ließen mich zurück, um ihren Rückzug zu decken, was mir auch mittelst einer Büchsenkugel, die einen der Verfolger todt niederstreckte und die andern in wilde Flucht jagte, glücklich gelang.

Am Abend schickte mir der Sultan dafür einen fetten Hammel zu. Du mußt nämlich wissen, (schrieb Vogel an seinen Vater), daß ich jetzt die Flinte recht gut handhaben kann und in Ermangelung von Schrot Perlhühner, Enten u. s. w. gar wohl mit der Kugel zu schießen verstehe. Im Heereslager des Sultans, an einem überaus ungünstigen Platze, fiel ich beinahe als ein Opfer des mörderischen Klimas; eine heftige Unterleibsentzündung und nach derselben vierzig Tage lang Dysenterie brachten mich an den Rand des Grabes. Sonderbarer Weise war ich wiederum gerade an meinem Geburtstage mehr todt als lebendig. Als ich Ende März den Sultan verließ, um zu versuchen, ob ich meine Gesundheit vielleicht an den Ufern des Benuë verbessern könnte, mußte ich mich auf das Pferd binden lassen. In Jakoba angekommen, fand ich meinen Begleiter, den ich dort zurückgelassen, um die nöthigen Vorbereitungen zu einer weitern Reise zu treffen, ebenfalls so krank, daß ein unverzüglicher Ortswechsel nöthig ward. So brachen wir denn nach Adamaua auf und am 30. April überschritt ich den Benuë gerade an der Stelle, von wo die Steamer-Expedition umgekehrt war. Meine und meines Gefährten Gesundheit verbesserte sich unverzüglich, sowie wir das im ganzen Sudan verrufene Jakoba hinter uns hatten. Von allen Seiten von Granitfelsen von den sonderbarsten Formen und dicht von heidnischen Stämmen bewohnt, umgeben, bietet die Gegend um die Hauptstadt Bautschis einen Anblick dar, der den Reisenden wirklich daran erinnert, daß er sich im Innern des räthselhaftesten und wunderbarsten aller Erdtheile befindet. Höhenrauch ist in den bergigen Distrikten Bautschis sehr häufig, ganz wie in Thüringen, mit dem nämlichen jodartigen Gerüche. Oft verhüllt er 4-5 Tage die ganze Gegend, bis ein heftiges Gewitter ihn niederschlägt. Von Metallen habe ich Ueberfluß von Eisen, Blei und Zink gefunden, aber weder Kupfer noch Silber. Blei ist Monopol des Sultans, der die Minen sämmtlich verschlossen hält und nur von Zeit zu Zeit einen kleinen Vorrath herausnehmen läßt. Es ist deshalb ziemlich hoch im Preise. Der einzige Gebrauch, den man hier zu Laude davon macht, ist, es zu pulverisiren und die Augenlider damit zu färben, – sehr zur Beförderung der Ophthalmie.«

Der von Dr. Vogel erwähnte Höhenrauch, dessen Entstehung man in Deutschland gewöhnlich den in der nördlichen Ebene üblichen Moorbränden zuzuschreiben pflegt, müßte, wenn dieser Erklärungsversuch der allein richtige ist, vielleicht in den Grasbränden seine Veranlassung finden, welche auch im Sudan allgemeiner Gebrauch sind.

Bautschi ist eine Provinz des großen Fellata-Reiches und verpflichtet, dem Sultan von Sokoto Tribut zu zahlen und zum Heeresaufgebot Mannschaften zu stellen. Als Clapperton zum zweiten Male den Sudan besuchte, hatte der Scheikh von Bornu, el Kanemi, einen Kriegszug gegen dies Land unternommen und war anfänglich glücklich dabei, erlitt aber schließlich hier eine entschiedene Niederlage, aus welcher sich nur ein geringer Theil seiner Macht rettete.

Südlich von Jakoba, in der Richtung nach dem Benue hin, ist das Land von Kannibalenstämmen bewohnt, mit denen die muhamedanischen Bewohner von Bautschi sehr wenig Verkehr haben. Es sind die Njem-njem und Tangala. Der Name Njem-njem ist ein Collectivname, ähnlich in der Bedeutung unsern »Menschenfressern«, da »Njem« in der Sprache der Mrteng (drei Tagereisen südöstlich von Jakoba), welche die allgemeine aller Heiden zwischen Jakoba und dem Bennë ist, Fleisch bedeutet. Der wildeste und bedeutendste Stamm derselben sind die Tangala, die eine Bergkette am Ufer des Benuë (oberhalb des von der »Plejade« besuchten Ortes) bewohnen, die sich durch einen überaus prächtigen Pik auszeichnet, der sich gegen 3000 Fuß über die Ebene erhebt. Diese Leute haben sich bis jetzt unabhängig erhalten und werden nur hin und wieder durch Raubzüge des fünf Tagereisen von ihrem Wohnplatze residirenden Sultans von Gomba beunruhigt. Sie kommen selten in die Ebene hinab, um eiserne Werkzeuge zum Ackerbau für Korn einzuhandeln.

»Beide Stämme, die Njem-njem und Tangala«, fährt Dr. Vogel in dem oben angeführten Schreiben vom 5. Dezember 1855 fort, »habe ich besucht und bin recht wohl aufgenommen worden. Die Tangala, der Schrecken der umliegenden Gegend, sind wirklich wilde Bursche, die Menschenfleisch allem andern vorziehen. Entweder war ich ihnen zu mager, oder meine Flinte flößte ihnen einen heilsamen Schrecken ein, kurz, sie hielten sich in ehrfurchtsvoller Entfernung, und nur einige der kühnsten kamen nahe genug, um die Perlen u. s. w., die ich ihnen entgegen hielt, in Empfang zu nehmen. Daß sie die Kranken ihres Stammes essen«, fährt Vogel fort, »ist unwahr; ich habe zufällig zwei Leute in ihren Dörfern sterben sehen und gefunden, daß sie mit äußerster Sorgfalt gepflegt wurden; nach ihrem Tode brachen die Verwandten in das gewöhnliche Jammergeschrei aus, was die ganze Nacht hindurch erschallte. Dagegen essen sie alle im Kriege erlegten Feinde; die Brust gehört dem Sultan, der Kopf, als der schlechteste Theil, wird den Weibern übergeben. Die zartern Theile werden an der Sonne getrocknet und dem gewöhnlichen Mehlbrei als Pulver beigemischt. Wenn sie Mangel an Proviant haben, verkaufen sie ihre Kinder an die Fellata und nehmen für einen Knaben von 10 Jahren gewöhnlich drei Ochsen, deren jeder einen Werth von 1½ Dollars hat. Ich sah sie einen Ochsen schlachten; das Fett wurde unverzüglich geschmolzen und in unglaublichen Massen getrunken.

Die Religion aller südlich von Jakoba lebenden Stämme ist ein und dieselbe. Dieselbe nähert sich dem Fetischmus der Congo-Neger. Sie haben eine Art Gottheit, den »Dodo«, die ein Collectivum der Seelen aller Verstorbenen zu sein scheint. Diesem Dodo bauen sie eine an allen Seiten verschlossene Hütte, gewöhnlich unter einer Gruppe von Rimi (Limi)- oder Baumwollenbäumen ( Ceiba guineensis). Die Lücken zwischen diesen werden bis auf eine kleine Oeffnung sorgfältig mit stachligen Euphorbien verschlossen. In der Hütte steht ein Pfahl, der oben in drei Zweige ausläuft; auf diesem steht ein Töpfchen und neben ihm zwei andere kleine Thongefäße. Wenn der Gafuli (Durrah) reif geworden, begiebt sich der Dodo, der sonst immer in diesem Hause wohnt, in den Wald, um sieben Tage und sieben Nächte zu tanzen. Dann allein wagen sich die Männer (eine Frau darf sich nie dem Heiligthum nähern) in die Hütte, opfern Hühner und füllen von den beiden untern Gefäßen eins mit dem Blute und den Köpfen derselben, das zweite mit dem gewöhnlichen Mehlbrei, der für diese Gelegenheit von einem Manne gekocht sein muß, das oberste mit Busa-Bier (Bischna, Cyperus escul.). Da ich ohne Zelt reiste, fand ich es sehr bequem, in diesen Dodohäusern zu logiren, wo ich vor allen Diebereien sicher war; kein Mensch wagte sich in die Nähe derselben. In der Mitte dieser Häuschen ist ein Kreis von aufgeworfener Erde, mit kleinen, weißen Federn geschmückt. Vor jedem Hause im Dorfe steht ein dreifach gespaltener Pfahl, mit einem Töpfchen darauf, in das von Zeit zu Zeit Busa gegossen wird, und man bat mich stets flehentlich, dieses Gefäß nicht zu beschädigen. Vor dem Hause des Sultans erhebt sich eine hohe Stange, an der die Unterkiefern alles erlegten Wildes und geschlachteten Viehes aufgehängt werden; sollte Jemand dies zu thun unterlassen, so würde er in Jagd und Viehzucht nur Unglück haben. Die Todten werden sieben Tage lang in sitzender Stellung bis an den Kopf eingescharrt, während welcher Zeit man eine förmliche Katakombe von etwa 20 Fuß Länge und 4–6 Fuß Breite und Höhe für sie gräbt, mit drei Eingängen, die man später mit Steinen verstopft. Am siebenten Tage wird der Leiche der Kopf abgeschnitten und der Körper auf zahlreiche Matten so weich und gut wie möglich gebettet (denn wenn er nicht gut liegt, so kommt er wieder), auf dem Grabe eine Art Denkmal von Strohbündeln errichtet und der Kopf in der Nähe beigesetzt, der der Männer in Stroh eingebunden, der der Weiber in einem Topfe. Die Hütte, in der ein Mann gestorben, wird sogleich von allen Angehörigen verlassen und zerfällt bald. Die zum Muhamedanismus bekehrten Heidenstämme amüsiren sich stets noch zur Erntezeit mit einer Darstellung des Dodo. Ein Mann, von dessen Kopfe und Gürtel Gafuliblätter herabhängen, erscheint von Trommelschlägern begleitet und beginnt zu tanzen, während seine Begleiter kleine Gaben für ihn einsammeln. Störche werden in großen Ehren gehalten, und als ich einmal einen derselben schoß, zogen unverzüglich sämmtliche Bewohner des Dorfes mit Sack und Pack davon und ich blieb alleiniger Inhaber von etwa ein Dutzend Hütten.«

Ueber die genannten Njem-njem (Jemyem) hatten sich früher die wunderbarsten und schauerlichsten Gerüchte verbreitet, von denen mehrere durch obige Mittheilungen Dr. Vogel's durchaus widerlegt worden sind. Sie sind auch derjenige Menschenstamm, den man als »geschwänzt« bezeichnete und welcher nach der Meinung Vieler deshalb möglichen Falls den systematischen Uebergang vom Thier zum Menschen darstellen möge. Schon 1677 hatte der holländische Reisende Jan Struys von einem solchen geschwänzten Afrikaner erzählt, dessen Schweif mehr als einen Fuß lang gewesen sein sollte; andere Angaben schreiben jener Verlängerung der Rückenwirbelsäule eine Länge von einem Zoll zu, wieder andere lassen sie bis auf zwei Fuß anwachsen. Manche halten eine Verwechselung des von uns bei den Mußgo und Tubori erwähnten Fracks mit einem Schweife für möglich, während wieder Andere jenes ausschließliche Kleidungsstück als eine Decke des sonderbaren Anhängsels betrachten möchten. Du Couret theilte am 20. August 1849 der Akademie der Wissenschaften in Paris mit, daß er in Mekka einen Neger aus Mittelafrika gesehen, der einen Schweif von 2–3 Zoll Länge besessen habe, und Herr Francis de Castelnau erzählt in einer Broschüre über denselben Gegenstand Einzelnheiten, welche großen Schein von Wahrheit trugen. Genannter Reisender hatte es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, sich von den in Bahia befindlichen Sklaven über unbekannte Theile Inner-Afrikas erzählen zu lassen, und einer derselben theilte ihm mit: er habe mit den Haussa unter dem Befehl des Sultans von Kano eine Expedition gegen die Njem-njem mitgemacht. Eines Tages hätte man einen Trupp dieses Volkes bemerkt, der im Sonnenschein schlief. Man näherte sich ihnen und tödtete sie sämmtlich. Sie hatten alle, Männer und Frauen, einen ansehnlichen Schweif. Sonst glichen sie den übrigen Negern und waren ohne jede Bekleidung. Nach einigen Tagen stieß die Expedition auf mehrere andere Gruppen, die ebenfalls erschlagen wurden. Eine dieser Gruppen war gerade mit einer Mahlzeit beschäftigt, die aus Menschenfleisch bestand. Drei Menschenköpfe hingen von langen, in die Erde gerammten Pfählen röstend über der Flamme. Der Neger erzählte ferner, daß er den Schweif bei Männern und Frauen vorgefunden, und daß der Sultan von Kano deshalb den gefangenen und um Gnade bittenden Häuptling der Njem-njem habe tödten lassen, weil Niemand Sklaven mit Schwänzen kaufen würde.

Noch ausführlicher, aber mit vielen offenbaren Irrthümern gemischt sind die Nachrichten, welche Dr. Hübsch über die geschwänzten Menschen des Sudan mittheilt. Wir glauben aus dem vollständigen Schweigen Dr. Vogel's über jene doch außerordentliche Eigenthümlichkeit, die er bei seinem längern Aufenthalt unter jenem Volke weder übersehen hätte, noch unerwähnt gelassen haben würde, bestimmt schließen zu dürfen, daß jene Erzählungen auf einem Irrthum beruhen.

»Mein Versuch«, erzählt Dr. Vogel in seinem Reiseberichte weiter, »nach Adamaua vorzudringen, mißlang leider, da die an der Straße lebenden Kirdi Baschama Batschama nach Barth, an der Straße zwischen Jola und Hamarrua. Mit dem Fürsten von Hamarrua scheint Dr. Vogel sich recht gut gestellt zu haben. in vollem Aufstande gegen den Sultan von Jola begriffen waren und ihn mit großem Verluste zurückgeschlagen hatten. Nach einem Monate vergeblichen Wartens, fast jede Nacht durch Angriffe alarmirt, und nachdem eine mich begleitende Sokoto-Karawane, welche die Straße forciren wollte, eine halbe Tagereise von meinem Lager (in dem mich ein verwundetes Pferd zurückgehalten) bis auf zwei Mann gemordet worden war, sah ich mich leider genöthigt, nach Gombe zurückzugehen (4 Tagereisen östlich von Jakoba), wo ich, da ich fast alle Packpferde verloren hatte, mein Gepäck unter Obhut meines Begleiters zurücklassen mußte.«

Von Gombe aus theilte Dr. Vogel seinen Freunden in London (insbesondere Dr. Barth) in einem mit Bleistift geschriebenen kurzen Billet den Erfolg seines Unternehmens mit. Die ursprünglichen Bewohner des weiten Gebietes am Benuë und dessen Zuflüssen gehören hauptsächlich dem großen Stamme der Batta an. Sie sind ein schöner, sehr dunkelfarbiger Menschenschlag mit wenig aufgeworfenen Lippen und regelmäßigen Gesichtszügen; ihre Sprache zeigt viel Verwandtschaftliches mit derjenigen der Marghi und Mußgo.

So weit das Gebiet des Benuë bis jetzt bekannt ist, sondert es sich in Bezug auf seine Bodenbildung in das weite flache Thal, das Ueberschwemmungsgebiet des großen Stromes und in die nördlich und südlich dasselbe begrenzenden bergigen Gegenden. Das erstere trägt alle Vortheile und Nachtheile eines wasserreichen Tropenlandes. In Folge der bedeutenden Ueberschwemmungen entbehrt das Ufer des Benuë fast alles Baumwuchses und ist theils mit Schilfdickichten, theils mit hohen saftigen Gräsern und Kräutern bedeckt. Zur Regenzeit steigt der Benuë 50 und mehr Fuß über seinen gewöhnlichen Spiegel und behält gegen 40 Tage lang, vom 20. August bis Ende September, seinen hohen Stand. Sobald sich die Fluten wieder in das gewöhnliche Bett zurückgezogen haben, bleiben auf weite Flächen hin frischgrüne, üppig sprossende Savannen zurück, welche gegenwärtig von den viehzüchtenden Fellata als treffliche Weiden für Rinderherden benutzt werden, die aber eben so gut auch üppige Reisfelder abgeben würden, wenn der Bau dieses Getreides hier eingeführt würde. Gegenwärtig baut man keinen Reis daselbst, denn die Mehrzahl der am mittlern Benuë wohnenden Fellata ist von Bornu aus eingewandert und in diesem Reiche ist der Anbau jener Frucht gänzlich vernachlässigt. An der Stelle, wo der Faro sich mit dem Benuë vereinigt, hat letzterer während des niedern Standes etwa 1200 Schritt Breite bei einer Tiefe von 10–12 Fuß, der Faro bei 900 Schritt Breite 2–3 Fuß Tiefe. Der letztere ist reißend und bekundet noch an seiner Mündung seine Natur als Bergstrom; er entspringt nämlich sieben Tagereisen südlich am Berg Labul und windet sich in seiner ganzen Länge durch Bergland. Nach den Nachrichten, welche Dr. Vogel über den Benuë einzog, schien es ihm, als ob ein Hauptarm dieses Stromes aus dem früher beschriebenen Tubori-Sumpfe (S. 239) seinen Ursprung nähme. Hierfür schien auch der Umstand zu sprechen, daß der Benuë selbst in der trocknen Jahreszeit in seinem obern Laufe doch immer 4–6 Fuß tiefes Wasser hat, was dann ohne alle Strömung vollkommen still steht, während doch das Flußbett weiter unten nirgends durch Sandbänke vollkommen abgesperrt ist.

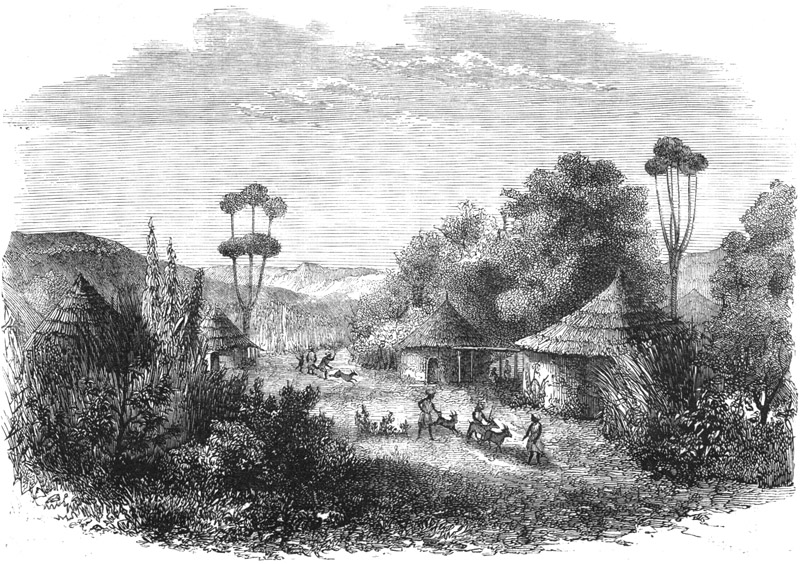

Höchst malerisch und zugleich gesund und fruchtbar sind die Landschaften zwischen den Südabhängen des Mandara-Gebirges und dem Benuë. Granit ist die vorherrschende Gesteinart. Er tritt vielfach in massenhaften Stöcken auf, die schwer zugänglich sind und als natürliche Festungen noch bis in die Gegenwart unabhängigen heidnischen Negerstämmen, Abtheilungen der Batta, zur Wohnung dienen. Aus der Verwitterung des Gesteines bildet sich fruchtbare Erde, so daß mit Felsenpartien, mit Wildnissen, aus einem Chaos übereinandergestürzter Blocke bestehend, üppige Wiesen, Waldgruppen und reichlich tragende Kulturfleckchen in lieblichster Manchfaltigkeit wechseln.

Die Regenmenge, welche jährlich hier fällt, ist außerordentlich und in Folge derselben auch die Pflanzenwelt üppig entwickelt. Das Ackerland, auf dem die indische Hirse oder das Negerkorn gebaut wird, ist von mächtigen Affenbrodbäumen oder Butterbäumen überschattet, und der Nachtheil, welcher dem Landmann dadurch entsteht, daß ihm der Raum durch die Baumstämme beeinträchtigt wird, gleicht sich einmal durch den Frucht- und Blattertrag der Bäume wieder aus, wird aber vorzugsweise durch den Schatten selbst reichlich wieder aufgewogen, welcher dem Feldarbeiter in jenem Klima unentbehrliches Bedürfniß ist. An den Wohnungen sind zum Theil dieselben Gewächse als Frucht- und Schattenbäume gepflanzt, die wir in den Haussa-Staaten erwähnten: die Gonda (Melonenbaum, Carica) erhebt ihre schöne Krone, Kornubäume und Kautschukfeigen wechseln mit einzelnen Terebinthen. Der gemüseliefernde Hadjilidj ( Balanites), der Karrage treten in Menge auf und der Ricinus ist im Gesträuch massenhaft vorhanden. Der Baubaubusch, in den Waldungen häufig, trägt eine eßbare Frucht. Die Dattelpalme fehlt, dagegen ist die Deleb- neben der Dumpalme desto zahlreicher vorhanden. Zu diesen bekannten Formen treten aber eine große Menge neuer Gestalten. An einzelnen Stellen wird die Oelpalme ( Elais guineensis) häufig, beide Arten fruchtreicher Bananen gedeihen unter der Pflege des Menschen neben dem Pandanus, die Kigelia mit ihren ungeheuren, an seilähnlichen Stielen herabhängenden Früchten wird von der schlanken Rimi ( Eriodendron), dem heiligen Baum der Neger, überragt. Größer ist die Zahl derjenigen Gewächse, die, noch nicht von einem Europäer beschrieben und benannt, hier grünen und noch ihres Entdeckers harren. Eine solche fremdartige Gestalt ist es, die uns auf dem nebenstehenden Bilde auffällt und sich durch die armleuchterartig getrennten Stämme mit kugligen Kronen an den Spitzen auszeichnet. Bananenähnliche hohe Stauden treten auf und erinnern an jene Formen, welche Heuglin im südlichen Abessynien angepflanzt fand.

Die Hauptfrucht des Landes ist die Erdmandel ( Arachis, s. S. 235). Man baut vorzugsweise die süßschmeckende Abart, und Brei, der aus derselben bereitet wird, bildet die tägliche Speise der Bewohner. Die bittere Sorte ist vortheilhafter zur Oelgewinnung. Auch die ölreichen Samen des Sesam, den man mehrfach antrifft, dienen zur Darstellung von Brei und Pudding. Als Erdfrucht kultivirt man noch eine hier ursprünglich einheimische, Godjia genannte Pflanze. Kürbisgewächse: Riesenkürbis und Lagenarien, die malerisch die Hütten und Fruchtbäume umranken, geben in ihren zähen Schalen Geschirr und Tischgeräth, Schüsseln und Löffel.

Die Thierwelt des Landes ist noch wenig bekannt. Große Mengen von Termiten bewohnen die Ufer des Benuë und scheinen einer besondern Art anzugehören, denn ihre Bauten haben keine der gewöhnlichen Formen, welche durch ihre vielfachen Spitzen und Zinnen an gothische Bauwerke erinnern. Sie ähneln vielmehr Schanzwerken, zur Vertheidigung des Landes von Menschenhand aufgeworfen, und ziehen sich als abgestumpfte Pyramiden in mehreren Reihen lang am Ufer hin, offenbar unter der Erde durch Gänge in Verbindung stehend. Die nie austrocknenden großen Wasserlöcher und Teiche, die sowol in der Thalebene als auch in den hügligen Gegenden vielfach vorkommen, sind von Krokodilen bevölkert, die auch dem Hauptstrome und den größern Nebenflüssen nicht fehlen. Flußpferde sind häufig und kommen zur Nachtzeit ans Land, um das üppige Gras abzuweiden. Die interessanteste Gestalt, welche aus dem Thierreich jenes Gebietes bis jetzt bekannt geworden, ist der Ajuh, ein Geschöpf, das nach den Erzählungen der Eingebornen halb Mensch, halb Thier sein sollte und dessen nähere Kenntniß wir Vogel's Eifer verdanken. Es glückte ihm, in Besitz des Ajuh zu kommen, und er liefert nachfolgende Beschreibung von ihm.

» Der Ajuh. Schwanz horizontal, schaufelförmig, zwei Flossen dicht hinter dem Kopfe mit drei dreifach gegliederten Knochen, die in einem kurzen Nagel endigen. Kopf spitz, Oberlippe gespalten, Maul außerordentlich klein (bei einem Exemplar von 5 Fuß Länge war der Kopf 18 Zoll lang, 15 Zoll hoch, Mundöffnung 3 Zoll), Nasenlöcher nach vorn gerichtet, dicht über der Oberlippe, halbmondförmige Spalten; Augen nach oben gerichtet, dicht hinter den Nasenlöchern stehend (beim erwähnten Exemplare nur 3½ Zoll von der Schnauzenspitze), auffallend klein (3 Linien im Durchmesser), schwarz. Keine Spritzlöcher. Harter Schlund, angewachsene Zunge, im Ober- und Unterkiefer auf jeder Seite 5 Backenzähne (mit 6 Spitzen und 3 Wurzeln jeder), nur wenige Linien über das Fleisch vorragend; Vorderzähne fehlen, statt derselben besetzen starke kurze Borsten die Kiefern. Farbe dunkelgrau, auf dem Bauche weißlich grau, Rücken mit einzelnen groben rothen Haaren besetzt.

Der Ajuh wird bis 10 Fuß lang und lebt auf überschwemmten Marschen am Benuë; sowie das Wasser fällt, verläßt er den Fluß und geht dem Meere zu. Wenn der Ajuh mit dem großen Wasser wieder erscheint, bringt er gewöhnlich 1–2 Junge mit, die dann 3- 4 Fuß lang sind. Die Knochen sind hart wie Elfenbein und es werden Ringe daraus verfertigt. Fett und Knochen sind im ganzen Sudan als Arzneimittel berühmt. Die Nahrung des Ajuh besteht nur aus Gras; im Kothe, der dem der Pferde in Farbe und Gestalt gleicht, habe ich nie eine Spur von Fischen gefunden, die er seines kleinen Maules wegen auch schwerlich fangen könnte. Der Ajuh ist außerordentlich fett und Fett und Fleisch sehr wohlschmeckend, dem Schweinefleische ähnlich. Die Haut wird zur Verfertigung von Reitpeitschen benutzt. Der Ajuh ist keineswegs häufig und es ist stets ein großes Fest, wenn einer gefangen wird.«

Der Ajuh gehört zu den walfischähnlichen Säugethieren und ist eine neue Art der Gattung Manati, nahe verwandt dem Manatus senegalensis. Zu Ehren seines Entdeckers hat man ihn Manatus Vogelii genannt. Der Ajuh ist auch im Niger (Issa) bei Timbuktu vorhanden und war vermuthlich der heilige Fetischfisch der Sonrhay.

Der Elephant ist in den sumpfigen Theilen der Benuë-Länder häufig, und in den östlichen Distrikten kommt das Nashorn nicht selten vor. Wilde Büffel und Antilopenarten bevölkern die Waldungen und werden von Leoparden, Hyänen und einem andern »Hammafurde« genannten Raubthiere verfolgt. Der Löwe ist selten. Unter den Vögeln sind in den südlichen Provinzen Papageien in großer Menge vorhanden.

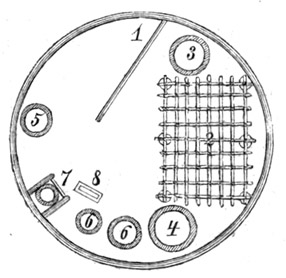

Grundriß einer Batta-Wohnung

1. Thür, 2. Bett, 3 . u. 4. Kornurnen, 5. Wasserkrug, 6. Thonpostamente, 7. Herd, 8. Schemel

Die eingebornen Völker sind vorzugsweise ackerbautreibende, doch beschäftigen sich jene Stämme, die in ihren Bergen Eisenerze finden, auch mit Gewinnung und Bearbeitung des Eisens. Sie schmieden aus demselben Ackergeräthe, besonders Hacken, und Waffen, namentlich Speerspitzen.

Die Wohnungen der Batta sind dem mit überreichem Regen gesegneten Klima ganz angepaßt. Sie bestehen aus festgearbeiteten, geglätteten Thonmauern und einem kegelförmigen, dichtgeflochtenen Strohdach. Um das Eindringen der Regenfluten zu verhüten, läßt man eine Schwelle von einigen Zoll Höhe, die Thüröffnung selbst ist 3 Fuß hoch, bei einer Weite von 15 Zoll. Beistehende Figur stellt den Grundriß einer solchen Batta-Hütte vor. Bei 1 gelangt man durch die Thür in das Innere, welches etwa 12 Fuß im Durchmesser hält. Man befindet sich zunächst in einem freien Raume, der durch eine 6 Fuß hohe Thonmauer, die aber oben nicht mit dem Dache in Verbindung steht, von dem übrigen Theile der Hütte abgeschlossen ist. In dieser Vorhalle empfängt man Bekannte, Fremde läßt man natürlich gar nicht ein. Hier steht auch der große Wasserkrug (Fig. 5 und S. 287 Fig. 4). Der Wasserkrug behält stets seinen festen Platz und wird mit Hülfe von kleinern Gefäßen geleert und vollgeschöpft.

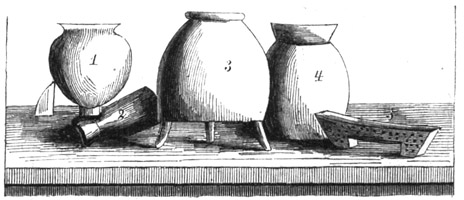

An der Wand der Hütte, gerade in der Verlängerung der Scheidemauer befindlich, ist der einfache Kochherd angebracht (Fig. 7 – S. 287 Fig. 1). Der Kochtopf wird auf demselben durch drei halbkuglige Thonstücken gehalten und der Rauch sucht durch die Thür einen Ausweg zu gewinnen. Die Lage des Herdes befördert den Luftzug zum bessern Brennen. Neben dem Herde sind gewöhnlich ein Paar postamentartige Thonstützen, welche als Tisch oder Küchenbank dienen und auf welche die Hausfrau Töpfe und Kalebassen seht (S. 286 Fig. 6. 6; folgende Abbildung Fig. 2 zeigt einen solchen Träger umgelegt). Vor dem Herd hat auch gewöhnlich ein Sitzbänkchen von Holz (S. 286 Fig. 8 – S. 287 Fig. 5) seinen Platz, das durch regelmäßige Vertiefungen verziert ist.

Der größte Theil des abgeschlossenen innersten Raumes, das Heiligthum der Familie, wird durch das Bett ausgefüllt (S. 286 Fig. 2). Es ruht dasselbe auf 3 Fuß hohen Thonstützen und wird durch eine Lage geflochtener junger Baumzweige gebildet. Am Kopfende des Lagers steht die große Kornurne, bei 6 Fuß Höhe und 2 Fuß Durchmesser in ihrem stärksten Theile messend (Fig. 3) und an den Füßen eine zweite, halb so große, aber breitere (Fig. 4 – beistehende Fig. 3). – Beide Urnen enthalten nicht nur den nothwendigsten Kornbedarf für die Familie, sondern dienen der Frau gleichzeitig als Schrank und Kiste, um ein übriges Kleidungs- stück, ein Ledertäschchen, eine Schnur Glasperlen u. dgl. aufzubewahren.

Geschirre in einer Batta-Hütte.

1. Kochtopf, 2. Thonpostament, 3. Kleine Kornurne, 4. Wasserkrug, 5. Schemel

Die Kleidung der Bewohner ist ziemlich einfach und bedarf deshalb in der Einrichtung der Hütte keiner besondern Vorrichtungen: ein Hemd, ein Beinkleid und eine Mütze genügen dem Manne und er trägt dieselben gewöhnlich so lange, bis sie in Stücken zerfallen. Sandalen gehören schon zu den Luxusartikeln. Der Reichthum der Frau dehnt sich gewöhnlich bis auf ein Paar Tücher oder Kleider und ein Paar kleine Lederbüchschen aus. Außerdem sind in der Hütte noch mancherlei Geschirre aus Kürbisschalen: Trinkschalen, Schöpflöffel u. dgl.

Die Batta waren ehedem in zahlreiche kleine Stämme zerspalten, von denen gegenwärtig noch einige ihre Unabhängigkeit bewahrt haben und durch ihre schwerzugänglichen Wohnplätze in den Felsen und ihre selbst geschmiedeten Speere geschützt, ununterbrochene Fehde gegen die Nachbarn führen. Das größte Reich, was sie ehedem gebildet hatten, war Fumbina; es ward im Anfang dieses Jahrhunderts bei der religiösen und politischen Erhebung der Fellata durch einen begeisterten Anführer derselben, Adama, erobert und nebst einigen Nachbarländern zur Provinz Adamaua umgeschaffen, die dem großen Sultan der Fellata in Sokoto unterthan war. Das Land Adamaua besitzt in der Richtung von Nordost nach Südwest eine Länge von 50 und eine Breite von 16–20 Meilen. So schiebt es sich keilartig zwischen eine Anzahl heidnischer Ländchen hinein, mit denen es in ununterbrochenem Kampfe begriffen ist, denn den Fellata ist es heiliges Gesetz: mit dem Schwert in der Hand die Ungläubigen zu bekehren. Zahlreiche Glieder dieses Stammes hatten schon seit langen Zeiten in jenen fruchtbaren Gebieten gewohnt und sich mit Viehzucht beschäftigt. Ein Fellata-Dorf erscheint schon äußerlich sofort anders als ein Batta-Ort. Die Hütten sind gewöhnlich größer und von unten bis oben hinaus von Stroh gebaut, das an einem Gestell von Zweigen befestigt ist. Zwischen Dach und Wänden ist kein Unterschied zu bemerken und dabei haben diese Hütten mitunter eine sehr bedeutende Länge, denn sie dienen gleichzeitig zur Aufnahme der Herde während der ungünstigen Jahreszeit. Bei der bedeutenden Regenmenge des Gebietes und der damit verbundenen Nachtkühle kann das Vieh nicht im Freien gelassen werden, ohne daß man es der Gefahr aussetzt, Krankheiten zu bekommen. Die Pferde des Landes sind klein und schwächlich und auch das (hier nicht weiße, wie in den Haussa-Ländern) Rindvieh scheint sich noch nicht völlig an das Klima gewöhnt zu haben, da Seuchen unter ihm nicht selten ausbrechen.

Ein Fellata.

Trotzdem daß die Fellata hier die herrschende Klasse bilden und mancher der Vornehmen gegen 1000 Sklaven besitzt, die, in besondern Dörfern wohnend, für ihre Herren das Feld bebauen, haben sie doch eine reizende Einfachheit und Liebenswürdigkeit der Sitten und ihren Einfluß auf die unterworfenen Stämme bewahrt. Ihre Hauptspeise besteht aus dem erwähnten Erdnußbrei und Milch; berauschende Getränke sind gänzlich außer Gebrauch, und mit dieser patriarchalischen Mäßigkeit verbinden die Fellata einen hohen Grad von Reinlichkeit. Sie lieben weiße Baumwollenhemden als Kleidung, und selbst ihre Sklaven, mit weißem, von der schwarzglänzenden Haut vortheilhaft abstechenden Schurz und gelber Glasperlenkette geschmückt, machen einen angenehmen Eindruck. Jede Haushaltung bereitet sich Seife zum eignen Bedarf und der Verbrauch derselben ist ziemlich stark.

Die Herrschaft des Statthalters von Adamaua, der in Jola residirt, oder wenigstens der Einfluß desselben, erstreckt sich fast bis zum Meerbusen von Benuë im Golf von Guinea. Einer seiner untergebenen Häuptlinge, der Herr von Tschemba, hat sich durch seine kühnen Heereszüge, besonders durch den letzten und größten in den Jahren 1850 und 1851 nach dem Ibo- oder Igbo-Lande und Mbafu, höchst berühmt gemacht.

Stromabwärts von Adamaua schlingt sich der Benuë durch die Gebirgslandschaft der Batschama und Sina und strömt dann nach Hamarrua; weiter westlich dehnt sich an seinen Ufern das Reich Kororofa, ehedem durch die Betriebsamkeit seiner Bewohner und durch seine ausgedehnte Macht berühmt, aus. Dann vereinigt der Benuë seine Fluten mit dem mächtigen Kowarra (Niger) und zieht als Djoliba dem Atlantischen Ocean zu. In diesem prächtigen Strome ist der Schifffahrt ein Weg geboten, welcher sie bis tief in das Herz des so lange verschlossenen Erdtheiles führt. Wie wir bereits erzählt, war unmittelbar nachdem Dr. Barth durch seine Berichte die Aufmerksamkeit Europas auf diesen Strom gelenkt hatte, der Kapitän Baikie mit einem Dampfer nach dem Sudan abgegangen und im Flusse bis Tschubbum (Zhibu) stromaufwärts gegangen. Hier hatte er am 3. Oktober Halt gemacht, da der Fluß ein deutliches Fallen seines hohen Wasserstandes gezeigt.

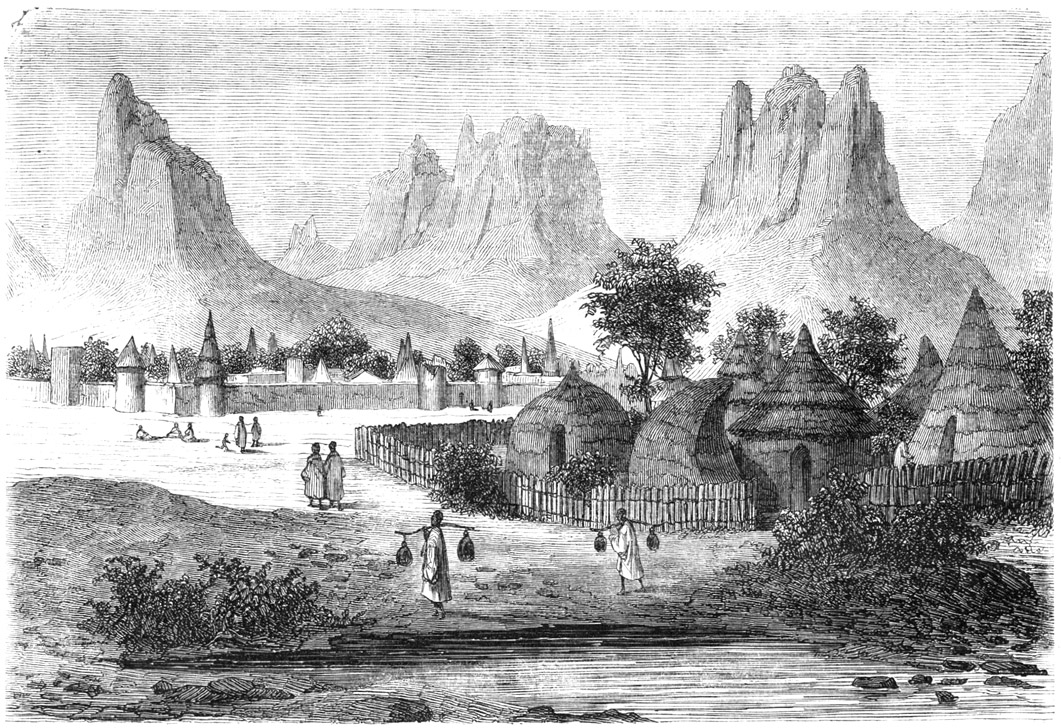

Ein Batta-Dorf.

In Adamaua ist der Berg Alantika der südlichste Punkt, den das Auge eines Europäers erblickt hat. Dieser Granitstock erhebt sich aus der etwa 1000 Fuß über dem Meer gelegenen Ebene ungefähr 8000 Fuß und hat deshalb gegen 9000 Fuß absolute Höhe. Alle Versuche, weiter nach Süden vorzudringen, den Erdtheil in der Richtung von Nordwest nach Südost zu durchschneiden, mißglückten bis jetzt. Der Herrscher von Jola verweigerte Dr. Barth entschieden die Erlaubniß dazu, da es hierzu einer besondern Genehmigung seines Oberherrn, des Sultans von Sokoto, bedürfe, und Dr. Vogel, welcher einen solchen Empfehlungsbrief besaß, ward durch die zwischenwohnenden feindlichen Heidenvölker verhindert, bis Jola vorzudringen. Um so mehr Interesse gewinnen deshalb die wenigen Erzählungen der Eingebornen, die sich auf die äquatorialen Gebiete des Innern beziehen. Südöstlich von Adamaua, am obern Laufe des Benuë, war der Fellata-Feldherr Buba in das Land der Dama eingefallen und hatte nach einem hartnäckigen dreimonatlichen Kampfe die Hauptstadt jenes Gebietes, Tibati, bezwungen. Letztere war nicht, wie es sonst bei den Städten der Heidenvölker der Fall ist, mit einem schlichten Dornenverhau, sondern mit einem gutgearbeiteten Wall versehen und läßt deshalb auf eine gewisse Bildungsstufe der auch als geschickte Eisenarbeiter bekannten Eingebornen schließen.

Nachdem Buba sich in dem eroberten Lande festgesetzt und sogar von dem Statthalter von Adamaua, so wie von dem Sultan von Sokoto unabhängig erklärt hatte, unternahm er einen Kriegszug weit nach Süden. Er hatte, so erzählen die Eingebornen, alle seine Krieger von fern und nah am Fuße des Vogelfelsens gesammelt und brach mit zahlreicher Reiterei und großen Schaaren Bogenschützen nach Süden auf. Alle Völker, durch deren Gebiet der Kriegszug ging, wurden bezwungen, die Fluren verheert und die Leute in Knechtschaft geführt. Schließlich erreichte man eine unermeßliche kahle Ebene. Da man sich auf einige Tage mit Wasser versehen hatte, betrat man dieselbe, sah aber bald, daß der Vorrath nicht ausreichen würde. Da erreichte das Heer auf der kahlen Hochebene einen ungeheuren Baum, der, einem Walde gleich, seine Aeste überall auf die Erde senkte (wahrscheinlich eine Feige) und eine solche Ausdehnung hatte, daß das ganze Heer in seinem Schatten sich lagern konnte. Hier fingen sie zwei Männer, welche den südlichern Ländern angehörten. Es waren kurze, stämmige Männer mit langen Bärten, deren Sprache man nicht verstand und mit denen man sich nur nothdürftig durch die Dolmetscher und Zeichen unterhalten konnte. Man erfuhr von ihnen, daß sie Unterthanen einer großen, mächtigen Königin seien. Die Hauptstadt, welche letztere bewohne, sei so groß, daß kein Mensch sie in 2 Tagen umgehen könne. Durch diese Angabe ward das Heer so erschreckt, daß es vom weitern Vordringen abstand und umkehrte.

Von Gombe aus ging Dr. Vogel in der schlimmsten Periode der Regenzeit, ohne Zelt und mit Geld und Gepäck Alles in Allem höchstens 15 Dollars im Vermögen besitzend, wieder westlich nach den Städten Salia und Bebedschi, um so Lander's, Clapperton's und Barth's Entdeckungen mit denen der Benuë-Expedition zu verbinden. Er besuchte bei dieser Gelegenheit die Quellen des Gongola, eines Nebenflusses vom Benuë, von denen die Eingebornen behaupten, daß sie Goldsand führen. Dasselbe erzählt man auch vom Benuë selbst. Von dem Sand schickte Vogel eine Probe an den Professor Ehrenberg in Berlin und dieser theilt Nachstehendes als Ergebniß seiner Untersuchungen mit:

»Dieser Sand ist etwas gröber als gewöhnlicher Streusand, von gelblicher Farbe und enthält viele feine schwarze Theilchen (Magneteisen) und sehr viele Blättchen von Goldglimmer eingestreut. Er zeigt kein Brausen mit Säure und wird beim Glühen erst schwarzgrau, dann ins Rostrothe ziehend. In 10 Analysen der feinsten abgeschlemmten Theilchen waren 62 namhafte Formen: 16 Polygastern, 41 Phytolitharien, Pflanzenparenchym, Magneteisensand, quarziger Rollsand und Glimmer. In dieser Gebirgsablagerung fehlt die Lysicyclia Vogelii der Ebenen, aber die Gallionellen waren gleichartig; Navicula umbilicata erscheint als neue Art. Zwei große Cocconemata habe ich als C. lanceolatum und asperum verzeichnet. Die größte Zahl der Formen ist mit den schon aus Afrika bekannten übereinstimmend.

Hr. Dr. Vogel sagt in seinem an mich gerichteten Briefe in Rücksicht auf den Glimmersand des Gongola-Flusses Folgendes: »»Die Gebirge Bautschis sind lediglich grobkörniger Granit mit großen Quarzblöcken und Ueberfluß an Blei und Zink. Eisen findet sich mit dem gewöhnlichen versteinerungslosen Sandstein östlich von Jakoba in Menge, dagegen fehlen Zinn, Kupfer und Silber. Die Eingebornen halten dafür, daß die Flüsse Gold führen, der dem Sand beigemischten Glimmerblättchen wegen, von denen Sie durch meinen Vater eine Probe erhalten werden. Das Salz von Benuë (bei Dschebscheb und Bu Manda) ist lediglich ein Produkt aus der Asche des 20 – 25 Fuß hohen Grases, welches die Steppen dort bedeckt und, so wie es trocken, in Brand gesteckt wird. So wie es niedergebrannt ist, schabt man die obersten Schichten der Erde ab, laugt sie aus und kocht das Produkt ein, wobei man ein graues, wenig scharfes Salz erhält, was ziemlich theuer verkauft wird, da man damit alle Länder südlich vom Benuë und auch zum großen Theil Bautschi versorgen muß. Ein Pfund kostet 250 Wodda, etwa 3 Sgr. Einen Zoll unter der Bodenoberfläche findet man keine Spur von Salz.«

In Beziehung auf diese interessanten Nachrichten über den eigentlichen Goldgehalt des Sandes habe ich einige Prüfungen auf kleine Mengen und auf die Charaktere des Goldsandes angestellt. Wenn man den Glimmersand mit Wasser übergießt und horizontal schüttelt, so sammeln sich die goldfarbenen Schüppchen alle an der Oberfläche des Sandes und lassen sich durch Schlemmen leicht absondern, während der Quarzsand zurückbleibt. Da also die Schüppchen nicht schwerer, sondern leichter sind, als der Quarzsand, so ergiebt sich daraus, daß sie kein Gold sind. Wenn man ferner diesen Goldblättchen-Sand glüht, so werden die goldfarbigen Schüppchen weiß, wie es das wahre Gold nicht wird, und verhalten sich wie Glimmer. Hiernach könnte es scheinen, als ob entschieden kein Gold in dem Sande sei. Dessenungeachtet ist die Mischung dieses Sandes den ergiebigen Goldsanden der verschiedensten Erdgegenden darin ähnlich, daß sie vielen schwarzen Magneteisensand, der vom Magnet angezogen wird, mit vielen grünlichen, gelben und weißen quarzigen Krystallen enthält, welche ganz in dem Zusammenvorkommen und der Gestaltung jener Abbildung gleichen, die in der Mikrogeologie als charakteristisch für Goldsand gegeben worden ist. Es mag mithin an einzelnen Oertlichkeiten jener Gegend wol Gold zu gewinnen sein, auch wenn der Glimmer als solcher unbeachtet bleibt.«

Dr. Vogel hat zwar seine astronomischen und meteorologischen Beobachtungen, welche er auf seinen Reisen in den Provinzen Bautschi, Hamarrua und Ssegseg machte, ebenso seine meteorologischen Beobachtungen vom Jahre 1854 in Kuka nach London gesandt, wo sie vielleicht dem ihm persönlich so befreundeten Col. Sabine übergeben worden sind, über die Beschaffenheit des Landes zwischen Salia, Bebedschi und Jakoba, so wie über seine persönlichen Erlebnisse bei dieser Reise hat er Nichts näheres mitgetheilt. Vor ihm ist jener Landstrich nur von Clapperton auf seiner zweiten Reise und von Richard Lander besucht worden, als derselbe auf seiner Rückreise von Sokoto aus begriffen war. Die Stadt Bebedschi ist gut gebaut und bildet ein längliches Viereck, in welchem die Wohnung des Statthalters den bedeutendsten Platz einnimmt. Dieselbe ist in maurischem Styl erbaut. Die übrigen Wohnungen sind Hütten, welche gruppenweise von Mauern umschlossen sind. In den Gehöften hat man gewöhnlich einige Dattelpalmen angepflanzt und dieselben mit Klappern gegen Beraubung durch Vögel und Fledermäuse geschützt. Als Clapperton den Ort besuchte, fand er auf dem Marktplatze einen zahmen Strauß, den man hier zum Besten der ganzen Gemeine hielt, da man ihn als Gegenzauber gegen die nachtheiligen Wirkungen des bösen Blickes betrachtete. Die Zahl der Einwohner betrug damals gegen 25,000 und die meisten derselben beschäftigten sich mit Handel.

Von einem Granitfelsen in der Nähe Bebedschis eröffnete sich dem Reisenden eine weite, liebliche Aussicht bis nach Kano. So weit das Auge reichte, zeigten sich herrliche Ackerfelder; von den Waldbäumen waren nur der Butterbaum, eine Mimosenart und die Tamarinde stehen geblieben. Schöne weiße Herden weideten auf den üppigen Fluren, auf freien Plätzen zwischen den Triften standen Pferde angebunden. Gegen hundert Mädchen und Weiber draschen mit langen Stöcken Korn auf den Felsplatten am Fuße des Berges und der Wind diente als Worfelmaschine.

Lander reiste eine Zeit lang in Begleitung des Statthalters von Jakoba und war Willens, demselben bis zu seiner Residenz zu folgen, wurde aber gewaltsam daran verhindert.

Von Bebedschi aus zog Lander auf der Straße nach Jakoba südöstlich weiter und kam dabei einige Tage lang durch hohes Gebirge. Schroffe Felsen erhoben sich hier zu ungeheurer Höhe. Er befand sich im Quellgebiet des Gambaruflusses und überschritt mehrere größere und kleinere Gewässer, welche alle in der Richtung nach Nordost strömten. An einem derselben lag die Stadt Almena, am Fuße eines riesigen Granitfelsens, der sich so jäh aufthürmte, als ob er auf die Stadt herabstürzen wollte. Man erzählte dem Reisenden als Sage: eine Königin der Fanti sei vor etwa 500 Jahren mit ihrem Gemahl in Streit gerathen wegen eines goldenen Stuhles (vielleicht der Thron) und in Folge dessen mit einem Theile der Unterthanen hierher geflohen. Die Wege, welche Lander an dem Westabhange des Gebirgs hinab verfolgte, waren ebenfalls sehr beschwerlich. Die felsigen Abhänge und Schluchten wimmelten von wilden Thieren. Das Geheul der Hyänen, Tigerkatzen, Schakals und Affen ließ ihn die ganze Nacht hindurch nicht schlafen. Als er bei seiner Weiterreise Fullindu erreichte, traf er zum ersten Male Neger, welche gänzlich nackt gingen und sich über seine Kleider und seine weiße Farbe ebenso zur größten Heiterkeit veranlaßt fühlten, als er über ihr Aussehen. Uebrigens fand er in ihnen sehr harmlose Leute, die mit dem Vieh, Ziegen, Schafen und Hühnern, zusammen lebten, höchst unreinlich waren und ihre eignen Kinder für Kleinigkeiten als Sklaven verkauften. Alle trugen in jeder Lippe ein großes Stück blaues Glas von halbrunder Form, in den Ohren ein Stück rothes Holz von der Größe eines Daumens und hatten sich den ganzen Leib sammt Kopf und Haaren mit Oel und rothem Thon eingerieben. Die Gesichtszüge dieses Negerstammes vergleicht Lander mit denjenigen der Europäer.

Nachdem er bis zu den Ufern des Kadania schönes, reiches Land durchwandert hatte, erreichte er die Stadt Cuttup, von deren Reichthum, Volksmenge und reichem Marktverkehr er bereits viel hatte erzählen hören. Mit Erstaunen sah er, daß dieselbe aus fast 500 kleinen, nahe beisammen liegenden Dorfschaften bestand. Das Ganze, so erzählt er, nimmt eine große schöne Ebene ein, mit den herrlichsten Bäumen bewachsen, Pisangs und Palmen (wahrscheinlich Deleb). Man handelt mit Sklaven, Ochsen, Schafen, Gurunüssen, Salz u. s. w. Er kam mit den Einwohnern des Ortes in höchst freundlichen Verkehr und ward von ihnen gut verpflegt.

Da die Regenzeit angebrochen war, fand Lander südlich von Cuttup die Wege bodenlos, und das Weiterkommen ward so beschwerlich, daß er im Zustande äußerster Erschöpfung Dunrora erreichte. Hier holten ihn einige Reiter des Sultans von Segseg ein und zwangen ihn zur Umkehr nach Salia (Saria, S. 30), der Hauptstadt jenes Landes. Unterwegs speiste man den von der Brechruhr fast Aufgeriebenen mit gekochtem Korn, gebratenen Schlangen und Hunden. Auf nothdürftig zusammengebundenen Flößen setzte man über den angeschwollenen Kadaniafluß und passirte einen zweiten Fluß bei Macani, drei Tagereisen später einen dritten. Die Stadt Eggebi, in der man unterwegs Rast machte, zeichnete sich durch ihre Nettigkeit und Reinlichkeit in so hohem Grade aus, daß sie an englische Städte erinnerte. Endlich kam man nach Salia und Lander ward von dem Sultan daselbst höchst freundlich aufgenommen. Der Sohn des Herrschers führte den Europäer in seinen Harem und zeigte ihn seinen 50 Baumwolle spinnenden Weibern. Diese aber stoben im höchsten Schreck über die Erscheinung des Christen schreiend und kreischend auseinander.

Die Stadt Salia (Zaria), Hauptstadt der Provinz Segseg (Zegzeg), war ehedem durch die Fellata zerstört, dann aber durch dieselben wieder neu aufgebaut worden. Sie mochte zur Zeit Clapperton's und Lander's gegen 50,000 Einwohner zählen, der Mehrzahl nach Fellata. In der Mitte der Stadt stand damals eine große, aus Lehm gebaute Moschee mit einem 40 Fuß hohen Minaret, nahe dabei die Wohnung des Statthalters. Innerhalb der Stadt gewährten zahlreiche Bäume Schatten und Brennholz. In der Umgebung des Ortes wechseln Getreidefelder mit Weideplätzen und Sümpfen. Man baut Yams, Reis, Negerhirse, Mais, Melonen und Pisangs und neben den Dattelpalmen kommen Oelpalmen vor.

Dr. Vogel war Anfang September von seiner Reise nach Salia und Bebedschi zurückgekehrt und zog noch einmal dem Benuë zu, diesmal aber auf einem andern Wege, in rein südlicher Richtung. Es glückte ihm nach unglaublichen Beschwerden die Hauptstadt Kaua (Kuana bei Barth) jenseits des Flusses zu erreichen. Bei diesem Zuge war es auch, daß er in Besitz des oben beschriebenen Ajuh gelangte. Anfang November kehrte er nach Bautschi zurück. Er hatte bei diesen Kreuz- und Querzügen den Benuë zweimal überschritten, einmal da, wo die »Plejade« umgekehrt war, und das zweite Mal 25 Meilen stromabwärts davon. Ebenso hatte er den Komadugu Waube und den Gongola bis zu ihren Quellen verfolgt und letztern Fluß an vier verschiedenen Stellen passirt. Den Komadugu und den kleinen Fluß zwischen Bautschi und Salia überschritt er, einen jeden zweimal an verschiedenen Punkten und hatte auf diese Weise Gelegenheit genug, die Eigenthümlichkeit der Bodenbildung in diesen Gegenden, sowie die klimatischen Verhältnisse, das organische Leben derselben kennen zu lernen und seine ethnographischen Studien zu erweitern.

Am 1. Dezember 1855 kam er in dem alten Standquartier Kuka wohlbehalten wieder an.

Ehe wir unsern Blick nach dem Osten des Sudan wenden, nach welchem Dr. Vogel's letzte Reise gerichtet war, überschauen wir noch flüchtig jenes Gebiet, das sich westlich an die auf der glücklich vollbrachten Route besuchten Länder anschließt. Es sind dies die Länder am Mittlern Laufe des Niger (Kowarra, Dscholiba, Issa), auf welche durch Mungo Park's Forschungen, Schicksale und Tod, sowie durch die Reisen Clapperton's, Lander's und Baikie's die Aufmerksamkeit Europas eine lange Reihe von Jahren hindurch gerichtet war und über welche die neuesten Expeditionen ebenfalls erst Aufschluß gebracht haben.

Der Niger und Timbuktu waren lange Zeit hindurch die Losung der afrikanischen Geographie. Durch mißverstandene und übertriebene Nachrichten irregeleitet, knüpften sich an diese beiden Namen die ausschweifendsten Träume. Jenes Gebiet ward in dem märchenhaften Schimmer zu einem Eldorado, in welchem mächtige Fürsten prachtvollen Hofstaat entwickelten und selbst die Wohnungen der Bürger von goldnen Geräthschaften strotzten.

In gleicher Weise, wie der Goldhandel, der ehemals seinen Hauptweg über Timbuktu nahm, überschwengliche Vorstellungen von dem Reichthum der Städte hervorgerufen hatte, war der Segen der Natur, die Schönheit der Landschaft am obern Niger in zu glänzenden Farben ausgemalt worden, besonders deshalb, weil die unendliche Wüste dicht daneben die stärkste hebende Folie dazu bot. Die neuesten Nachrichten über jene Gebiete, wie sie von Caillié und vorzugsweise durch Dr. Barth veröffentlicht worden sind, entkleiden zwar jene Zaubergärten ihres erträumten Flitters, geben aber durch das naturwahre Bild der Wirklichkeit des Interessanten in anderer Weise gar Mancherlei.

Der Niger selbst bietet in seinem obern Laufe so mancherlei Abweichendes, das anfänglich sogar zu falschen Schlüssen über die Richtung seines Laufes Veranlassung gegeben hatte.

Die Stadt Timbuktu wird ungefähr 900 Fuß über dem Meere liegen, Ssai gegen 350'. Der Niger beschreibt hier einen sehr großen Bogen von vielleicht gegen 500 Meilen und hat auf dieser weiten Strecke ein sehr geringes Gefälle. In großer Ausdehnung bildet er die Grenze zwischen der Wüste und fruchtbarem Lande. Im Norden hat das Gebiet dieselbe Beschaffenheit, wie wir sie bei der Wanderung durch die große Wüste näher kennen lernten; südlich vom großen Flusse treten außer dem Sandstein in den fruchtbarern Auen Gebirgsmassen aus Gneis, Granit, hübschem Marmor, Grünstein und Trachyt auf. Aus letzterer Gebirgsart bestehen z. B. die malerischen Hombori-Felsen, die zerklüftete Gruppen mit burgähnlichen Klippen, Wasserfällen und fruchtbaren Thälern bieten und sich 800 und mehr Fuß über die umgebende Ebene erheben. Am untern Ende der großen Ebene, die der Niger durchzieht, wird sein Lauf durch mehrere Felsenbarren verengt und gehemmt, welche der Schiffahrt nach dem obern Niger auf lange unübersteigliche Hindernisse in den Weg legen werden, wie ja auch an ihnen Mungo Park seinen Tod und der Dampfer der letzten Expedition unter Kapitän Baikie seinen Untergang fand.

Während die übrigen von uns bisher besprochenen größern Flüsse des Sudan, z. B. der Nil, Schari, Benuë und selbst der Unterlauf des Niger, ihren höchsten Stand in den Monaten August und September als Folge der Tropenregen erreichen, hat der obere Niger bei Timbuktu seine größte Höhe Ende Januar. Mehrere Ursachen wirken hier zusammen, um diese abweichende Erscheinung hervorzurufen. Ein Hauptgrund ist in der nördlichen Lage des Quellgebietes und in der angedeuteten Richtung des Oberlaufes zu suchen. Das Land der östlichen Mandingo hat den Hauptregenfall im September und Oktober, wie auch die Gebiete der Sierra Leone und das Kap Palmas im September und Oktober bedeutende Regenfälle haben. Die anschwellenden Fluten des Niger drängen sich aber nicht in einem tiefausgearbeiteten Flußbett zusammen, gehen nicht mit vermehrter Geschwindigkeit vorwärts, sondern verbreiten sich in den völlig flachen Landschaften, welche sie durchziehen, zu beiden Seiten über außerordentlich große Flächen. Zahllose Seitenarme entstehen, welche bei Timbuktu die Erzählung früherer Reisenden erklären, daß hier nämlich 36 Flüsse das Land bewässerten. Diese Nebenarme ergießen sich aber nicht in den Hauptfluß, sondern im Gegentheil strömt in ihnen das Nigerwasser weit nach dem dürren Lande hinein. Zahlreiche Flußarme schlingen sich wie Silberfäden um die Sandhügel des Wüstengebiets, welche mit ihrem dornenreichen Buschwald aus Mimosen und Akazien und ihren zahlreichen Ziegenherden gleich Inseln hervorschauen. Erst nachdem der Zufluß vom obern Gebiet nachläßt und das Wasser an den untern Stromengen Zeit gefunden hat, sein Niveau zu verringern, erhalten die sackähnlichen Hinterwasser Veranlassung, die Richtung ihres Laufes umzukehren. Ein Theil ihres Wassers ist zur Befeuchtung des Landes verbraucht, ein anderer verdunstet, die rückkehrenden Gewässer sind also geringer als die vom Niger ausgehenden. Wenn der Niger seinen höchsten Stand erreicht und seine Wasser die zahlreichen Brunnen Timbuktus füllen, dann tritt für diese Stadt ein ähnlicher Festtag ein, wie er in Kairo beim Durchstechen des Nildammes stattfindet.

Die Sanddünen, welche die Nigerufer auf weite Strecken hin begleiten, sind mit Talha-Mimosen bestanden, über die sich stellenweise Wäldchen aus Dumpalmen erheben. Angepflanzt finden sich auch Haine von Dattelpalmen. Der Salzkaperstrauch überzieht große Flächen am Strande, andere Abhänge sind dagegen von Kologuinten übersponnen. Die Gerredakazie ( A. nilotica) und die Kadenabäume bilden die vorzüglichste Zierde der Uferlandschaften. Der mehrfach erwähnte Retem (Besenpfriemen) wird hier fast baumartig, denn er erreicht die außerordentliche Höhe von 20 Fuß. An andern fruchtbarer» Stellen finden wir die Hauptgewächsformen der übrigen Sudanländer wieder. Die Tamarinde breitet ihre zarten Laubschirme neben dem Hadjilidj, auch hier ragt der heilige Rimi cypressenähnlich empor und der Affenbrodbaum fällt durch seine riesigen, ungeschickten Formen schon aus weiter Ferne ins Auge. Kadebäume und Madatschibäume bilden Gehölze an den Hinterwassern der Südseite und zu ihnen gesellen sich noch mancherlei, wissenschaftlich noch nicht näher bekannte Baum- und Strauchformen. So ist der schöne und große, mitunter 80 Fuß hohe Korgam-Baum von den Eingebornen am Niger wegen seines guten Holzes geschätzt, das zum Baue der Boote verwendet wird. Er liefert auch eine vegetabilische Butter. Der Kirtsche-Strauch trägt eine kleine weiße Frucht, die von außerordentlich süßem Geschmack und genießbar ist; nur kann sie eben wegen der zu großen Süßigkeit nicht in größern Mengen gegessen werden. Geschätzter noch ist die Frucht des Mechet-Strauches. Die Frucht des Bogi-Baumes ist wegen ihres angenehm säuerlichen Geschmackes beliebt; sie ähnelt im Ansehn einer Birne, ist von gelber Färbung und enthält im Innern 4–5 große Kerne. Der Kalgho-Strauch fällt hier auf durch seine langen rothen Fruchtschoten, welche von dem aschfarbenen, düstern Laubwerk wunderlich abstechen. Aehnlich trübselig erscheint der giftige Fernan-Busch, zu dem sich an etwas schattigen Lokalen giftige Wolfsmilcharten gesellen. Auch die Kautschukfeige, die Sykomore und noch eine andere, Due genannte Feigenart kommt hier vor. Die am Benuë wachsende eßbare Wurzel ist auch hier am Niger einheimisch. Das berüchtigte Stachelgras erreicht stellenweise hier eine solche Höhe, daß der auf dem Pferd sitzende Reiter es nicht zu überschauen vermag. An den Ufern des Niger und an seinen Hinterwassern gesellt sich noch eine andere sehr hohe und sehr scharfstachlige Grasart dazu, welche ein Durchdringen unmöglich macht. Andere feuchte Senkungen sind von dem eßbaren Rispengrase ( Poa abessynica?) überwuchert. Die Krone aller Nigergräser ist aber das Byrgugras, ein hohes, «saftiges, an Zuckersaft reiches Gewächs, das nicht nur das vortrefflichste Futter für Pferde und Kühe abgiebt, sondern auch allgemein zur Darstellung eines süßlich schmeckenden Nationalgetränks von gelinde abführender Wirkung dient. Sogar eine Art Honig von geringerer Güte läßt sich aus ihm bereiten. Unter den mancherlei Gewächsen, welche von den Eingebornen zu medizinischen Zwecken angewendet werden, ist eins, Yangara-bubiki genannt, deshalb in Ruf gekommen, weil es die Fähigkeit besitzen soll, die lästigen Fliegen von offenen Wunden, besonders bei Kameelen, abzuhalten. Blumen sind in diesem Theile des Sudan weniger reichlich vorhanden, nur stellenweise machen sie sich in größerer Anzahl auf Wiesenteppichen oder als Schlinggewächse in den Schilfdickichten bemerklich. Schönblühende Arten aus der Familie der Teichrosen überziehen die ruhigern Stellen der großen Wasserarme und außer ihnen bildet hier ein Sserra n fussa genanntes Gewächs von 10 Zoll Länge dichte schwimmende Inseln auf der Oberfläche der Gewässer.

Ein Sonrhay-Dorf.

Die flache Ausbreitung des Landes und die jährlichen Ueberschwemmungen desselben machen es ganz vorzüglich zur Reiskultur geeignet. Es wird diese Getreideart hier auch in bedeutender Ausdehnung gebaut und zur Zeit des Hochwassers geerntet, indem man in flachen Booten auf die überschwemmten Fluren fährt und die über das Wasser hervorragenden Rispen abschneidet. Nächst dem Reis sind Hirse ( Sorghum) und Mais die vorzüglichsten Gegenstände des Feldbaues, doch werden auch Bohnen, Erdmandeln, Melonen und Zwiebeln vielfach gebaut. Letztere bereitet man für den Verkauf in origineller Weise zu. Man schneidet sie nämlich in kleine Scheiben, zerstampft diese mit Wasser zu einem Teige, den man mit Butter mischt und zu Kugeln ballt; letztere verkauft man dann im Ganzen oder in Stücken von l½ Zoll Durchmesser. Nach der Ernte stellt sich auf den trocknen Aeckern der Aschur hier in derselben Ueppigkeit ein wie bei Kuka.

Die Thierwelt ist zwar im Ganzen jener am Benuë sehr ähnlich, hat aber auch einige Eigenthümlichkeiten aufzuweisen. Außer dem Elephanten, Büffel und mehreren Antilopenarten tritt auf dem rechten Nigerufer auch das Nashorn wieder auf, das zwischen dem Schari und Niger gänzlich zu fehlen scheint. Die Schilfdickichte der Flußsäcke bewohnt der röthlich gefärbte, fast mähnenlose Löwe und Wildschweine liefern ihm hinlängliche Nahrung. Krokodile und Schildkröten beleben die Gewässer. Der Ajuh, den wir am Benuë ausführlicher besprachen (S. 286), ist auch im obern Niger vorhanden, obschon keineswegs häufig. Er ist wahrscheinlich der heilige Fisch, der von den Sonrhay in der Vorzeit verehrt ward. Außer dem gewöhnlichen Krokodil kommt noch ein ähnliches eidechsenartiges Thier vor, das Ssakankur oder Sanguai genannt wird. Es erreicht nur eine Länge von 6-8 Fuß, hat breitere Füße als das Krokodil und hält sich sehr versteckt. Am ehesten verrathen die Jungen durch lautes Bellen ihre Gegenwart, sind aber wegen der stachligen Schilfdickichte, in denen sie sich verbergen, unerreichbar. An Fischen ist der Niger reich, geschätzt sind vorzüglich Verwandte des Karpfen, die hier vorkommen und welche man mit Wurfspeeren erlegt, die zwei Klingen besitzen, also dem römischen Dreizack ähneln.

Eine Negerin im Perlenschmuck.

Die Insektenwelt ist reicher vertreten, als Einheimische und Fremde es wünschen. Bunte Schmetterlinge bieten zwar auf den fruchtbaren Auen eine angenehme Abwechselung, die Mengen der Blutegel dagegen, welche das feuchte Gras beleben und sich an den Beinen der Reitthiere so ansaugen, daß letztere in Kürze von Blut überströmt werden, sind desto lästiger. Zu den Wolken von Mücken, die den zahllosen Lachen entsteigen, gesellen sich gefährliche Blutfliegen und jene kleinen Plagegeister von Fliegen, die, durch ihren plattgedrückten Bau dazu befähigt, in die Kleider des Menschen einschlüpfen, um ihn zu quälen. Auch giftige Spinnenthiere kommen vor, deren häßlicher Leib einen Durchmesser von 2 Zoll erreicht. Außer den gewöhnlichen Termitenarten tritt auch eine haarige Sorte auf. Der Haloes-Wurm, der Vertilger der Ernte, den wir in den Ländern am Schari kennen lernten, ist hier westlich vom Niger auch wieder da und zu ihm gesellt sich noch eine kleinere Wurmart von rother Farbe, die stellenweise in entsetzenerregenden Mengen auftritt. Lange Züge, aus vielen Millionen bestehend, wandern ununterbrochen von Feld zu Feld, von Pflanzung zu Pflanzung vorwärts, Alles verheerend.

Das Land innerhalb des großen Bogens, welchen der Niger beschreibt, wurde ursprünglich vorzugsweise von dem Negerstamm der Sonrhay bewohnt. Dieses Volk ist meistens von glänzend schwarzer Färbung der Haut, hat aber nicht den kurzen gekräuselten Haarwuchs der echten Siegerrassen. Die Haare hängen vielmehr in langen gewundenen Locken bis auf die Wangen, ja bei vielen bis auf die Schultern herab und verleihen dadurch selbst dem Aussehn der Männer einen weiblichen Ausdruck. Die Formen der Frauen sind keineswegs durch Symmetrie vorteilhaft ausgezeichnet. Brust und Beine tragen letztere bloß, den Nacken und das Haar schmücken sie mit Reihen von Perlen. Bei einigen Abtheilungen des Stammes tragen die Frauen Ringe in der Nase, bei andern die Mädchen einen aus Kupfer gearbeiteten Reiter mit einer Tabakspfeife als Schmuck im Haare. Die Männer sind mit kurzen blauen Baumwollenhemden und langen Beinkleidern von derselben Farbe bekleidet. Beide Geschlechter rauchen leidenschaftlich Tabak und versammeln sich regelmäßig Abends, wenn es nicht zu ungünstige Witterung ist, um sich mit Tanzen zu vergnügen. Dadurch sind sie den strenggläubigen, mönchischen Fellata jener Gebiete ein Greuel, da diese Tabakrauchen und Tanzen als sündhaft bezeichnen. Die edlern Geschlechter der Sonrhay haben gar keine Einschnitte in ihrem Gesicht, andere machen sich einen tiefen Einschnitt unter dem linken Auge, der von der Nase nach dem Backenknochen hin zieht, und das gemeine Volk verunstaltet das Gesicht durch drei Gruppen von Schnitten. Drei Schnitte macht man an den Schläfen, drei auf der Mitte der Wange und drei auf dem untern Theile des Gesichts. Die Lanze bildet die Hauptwaffe der Sonrhay; Schwerter sind selten, und Bogen und Pfeile sind nur bei einigen Stämmen gebräuchlich.

Die Wohnungen sind entweder aus Rohr oder aus Thon gearbeitet. Die Rohrhütten haben höchst verschiedene Formen, wie unsere Abbildung S. 297 im Vordergrunde eine Anzahl zeigt. Manche derselben haben bis 20 Fuß im Durchmesser, die Wände, aus Rohrmatten bestehend und mit Thon bestrichen, sind bis zum Anfänge des Daches gegen 10 Fuß hoch und das kegelförmige Dach wird durch eine Mittelsäule gestützt. Das nebenstehende Bild (S. 301) zeigt das innere einer solchen Sonrhay-Hütte.

Zu beiden Serien des Eingangs, aus der Abbildung auf der rechten Serie im Vordergründe, ist eine halbrunde Thonbank zum Niedersetzen angebracht; weiter nach innen befinden sich Löcher im Boden, in welche man die Speiseschüsseln bequem und sicher stellen kann, da deren Unterseite gewöhnlich gewölbt ist. Der halbkreisförmige Raum im Mittelgründe links, von einer niedern Thonmauer umschlossen, dient zum Aufbewahren von verschiedenen Gerätschaften, mitunter auch zur Aufnahme eines Kornvorrathes. Die langen Thonbänke daneben dienen zum Niedersetzen, in den drei großen Krügen in der Mitte des Zimmers verwahrt man das Getreide; gleichzeitig bilden dieselben auch eine Schutzwand für das hinter ihnen befindliche Kochfeuer, von dem sie den durch die offene Thür dringenden Wind abhalten.

Die Thonwohnungen sind aus großen Thonklumpen zusammengesetzt, haben einen vierseitigen Grundriß und flache Dächer. Die bessern von ihnen enthalten ringsum einen Hofraum, in den man durch eine Eingangshalle gelangt, eine Anzahl Zimmer, zudem auch noch Abtheilungen für Enten, Schafe, Hühner, Tauben, so daß sie einer kleinen Arche Noah ähneln. Da räuberische Einfälle von Nachbarstämmen häufig sind, hat man in manchen Distrikten den Dörfern eine kastellähnliche Einrichtung gegeben, wie das Dorf im Hintergrunde unsrer Abbildung S. 297 zeigt. Die sämmtlichen Gebäude liegen dann gern auf einer Anhöhe und bilden einen Kreis, in den nur ein schmaler, leicht zu vertheidigender Eingang führt. Die Zwischenräume der Hütten sind durch hohe Thonmauern ausgefüllt. Die thurmähnlich aussehenden Gebäude mit spitzen Dächern sind Kornmagazine. In den Gegenden freilich, in denen die Termiten häufig, ist man gezwungen, die Getreidespeicher auf Pfählen erhöht anzulegen, um sie etwas vor diesen unersättlichen Verwüstern zu retten. Der Vordergrund des Bildes zeigt uns auch die Sitte der Sonrhay, das Wasser in Kürbisschalen zu holen, welche an den beiden Enden einer Stange befestigt sind und die man auf der Schulter trägt. In den andern Ländern des Sudan trägt man die Wassergefäße auf dem Kopfe.

Die Eisengeräthe, welche die Sonrhay bedürfen, arbeiten sie sich selbst aus dem im Lande vorhandenen Eisenerz. Sie thürmen die Erze zu diesem Zwecke in 6 Fuß hohen und 1½ Fuß im Durchmesser haltenden Schmelzöfen auf, bedecken dieselben mit hinreichenden Mengen Brennmaterial und sammeln das ausfließende Metall in drei Rinnen am Grunde des Ofens.

Das Innere einer Sonrhay-Hütte.

Das Reich der Sonrhay hatte seinen Centralpunkt ums Jahr 300 n. Chr. in Kukia, einer Stadt, welche vermuthlich an der östlichsten Kniebiegung des Niger lag und von der es sehr wahrscheinlich ist, daß sie mit Aegypten und mit Nordafrika durch regelmäßige Handelskarawanen in Verbindung stand. Auffallen muß es, daß bei den Vornehmen der Sonrhay eine eigenthümliche Art die Todten einzubalsamiren gebräuchlich war, indem man die Eingeweide der Leichname herausnahm und die Höhlungen mit Honig füllte. Die Sprache der Sonrhay ist einsilbig und eine der ärmsten des Sudan. Schon in jenen frühen Zeiten war eine Herrscherfamilie hier auf dem Throne, die von Norden (Libyen) her eingewandert und aus welcher beim Beginn der Hedschira bereits 22 Könige regiert hatten. Schon im Jahre 1009 nahm der Sonrhay-Fürst den muhamedanischen Glauben an, duldete aber selbst in der Hauptstadt noch die heidnische Bevölkerung. Ums Jahr 1067 begann die Stadt Gogo Hauptstadt des Sonrhay-Staates zu werden und den Dienst des Islam zu pflegen, während ringsum Alles noch heidnisch war. Zugleich ward Gogo Haupthandelsplatz und Gold, Salz, Muscheln, Kupfer und Glasperlen waren die hauptsächlichsten Gegenstände des Handels. Etwa zehn Jahre später (1077) ward Timbuktu von den Tuariks gegründet, die hier ihre Lagerplätze aufgeschlagen hatten. Anfänglich war diese Stadt nur ein unbedeutender Ort, an welchem für die nächste Umgebung ein Markt abgehalten ward, allmälig hob sie sich aber zu immer größerem Ansehn. Timbuktus Lage war vom größten Vortheil, es zur ersten Handelsstadt des Westens und zum Sitz der Gelehrsamkeit zu machen, denn die verschiedensten Nationalitäten trafen hier zusammen.

Im Süden waren die Sonrhay, am obern Niger das seiner Zeit gewaltige Reich Melle, von Westen her kamen die Bewohner des Reichs Mosche und die Mandingo, sowie die Fellata, von Norden und Osten dagegen machten die Marokkaner, die Tuarikstämme der Wüste und die Araber, sowie die Mischlingsstämme dieser und der genannten Nationen ihren Einfluß geltend.

Ein Aschanti-Neger.

Timbuktu ward vorzüglich der Haupthandelsplatz für Gold, das in Form von Ringen oder als Staub auf den Markt kommt, für Salz, das man von Taödenni bezieht und für Guru- oder Kola-Nüsse. Das Salz bedeckt einen höchst ausgedehnten Landstrich in der Landschaft El Dschof und besteht aus fünf Schichten, deren beste ein schwarzes, von weißen Adern marmorartig durchzogenes Ansehn hat. Die größten Salzstücke, welche hier ausgegraben werden, haben 3½ Fuß in der Länge, 1 Fuß Breite und über 2 Zoll in der Dicke; ihr Gewicht wechselt zwischen 50–65 Pfund. Die erwähnten Guru-Nüsse ersetzen den Bewohnern jener Gegenden den Kaffee und kommen aus den westlichern Gebieten, von Sierra Leone, dem Lande der Mandingo, aus dem Lande der Aschanti, von Tente und Kani. Es sind die Früchte mehrerer Baumsorten; die rothen Nüsse stammen von Sterculia acuminata, die größern weißen von Sterculia macrocarpa. Beide Bäume gleichen sich in Blatt und Blütenform und weichen nur im Aussehn der Frucht von einander ab. Sie haben langrunde, zugespitzte, ganzrandige, glatte Blätter, die an langen Blattstielen stehen. Die kleinen, unansehnlichen Blüten bilden Trauben in den Blattachseln. Jede Fruchtkapsel enthält ein Samenkorn. Die Guru-Nüsse werden gewöhnlich auf Eseln transportirt und 5-6000 Stück machen die Ladung eines Thieres aus.

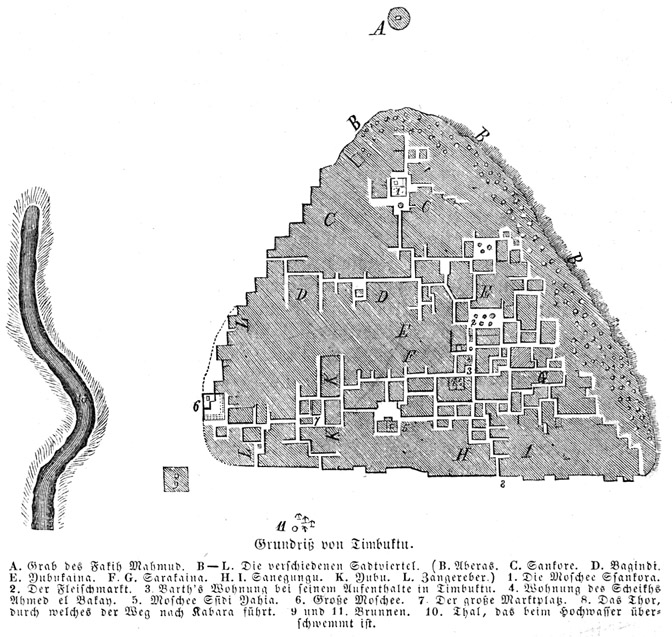

Die muhamedanische Gelehrsamkeit des Sudan hatte in Timbuktu ihren Hauptsitz aufgeschlagen. Jeder Zeit wohnten hier gelehrte Männer, die Schüler um sich versammelten, und ein schlagendes Beispiel von der Bildung, welche hier herrscht, erhellt daraus, daß die Geschichte jener Ländergebiete in schriftlichen Urkunden niedergelegt ist, welche bis ins 4. Jahrhundert n. Chr. zurückreichen. Von einem der Hauptgeschichtschreiber ist bekannt, daß er eine Bibliothek von 1600 Handschriften und Büchern besaß.