|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

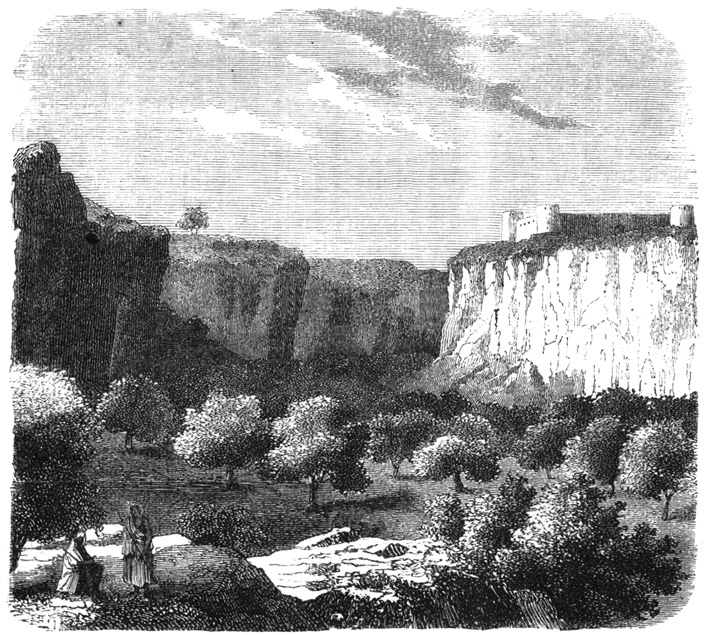

Kasr Ghurian und Wadi Nummana

Abreise von Tripoli. – Ain Sara. – Taghonaberge. – Ghuriangebirge. – Skythensteine. – Kasr Ghurian. – Beniolid. – Soffedschin. – Klosterruine. – Enfad. – Semsem. – Bondschem. – Tolagga. – Hammada. – Römische Ruinen. – Sokna. – Schwarze Berge. – Berber und Araber. – Tynilkum. – Sebha. Rhodoa. – Wadi Schergi. – Mursuk.

Endlich waren alle Vorbereitungen zur Reise beendigt und der 14. Juni 1853 zum Aufbruch der Karawane festgesetzt. Am Tage vorher machte Vogel einen kleinen Ausflug zu Pferde und hatte das Unglück, mit demselben zu stürzen. Er verletzte sich dabei den linken Fuß in so erheblicher Weise, daß er gehindert wurde, am folgenden Tage mit seinen Gefährten aufzubrechen. Der Reisezug setzte sich ohne ihn in Bewegung, nachdem die Verabredung getroffen war, daß er nach erfolgter

Herstellung so schnell als möglich folgen und mit den Vorausgegangenen in

Beniolid wieder zusammentreffen wollte.

Endlich waren alle Vorbereitungen zur Reise beendigt und der 14. Juni 1853 zum Aufbruch der Karawane festgesetzt. Am Tage vorher machte Vogel einen kleinen Ausflug zu Pferde und hatte das Unglück, mit demselben zu stürzen. Er verletzte sich dabei den linken Fuß in so erheblicher Weise, daß er gehindert wurde, am folgenden Tage mit seinen Gefährten aufzubrechen. Der Reisezug setzte sich ohne ihn in Bewegung, nachdem die Verabredung getroffen war, daß er nach erfolgter

Herstellung so schnell als möglich folgen und mit den Vorausgegangenen in

Beniolid wieder zusammentreffen wollte.

Auch einer von den Sappeuren, Swenney, mußte zurückbleiben. Er war durch das Klima so bedenklich erkrankt, daß nicht daran zu denken war, ihn zu einer weitern Reise zu veranlassen. Der Arzt versicherte, er würde nicht Mursuk lebend erreichen. Er kehrte nach England zurück, und um seine Stelle zu ersetzen, wendete sich Oberst Herman, der Konsul von Tripoli, an den Gouverneur von Malta, Sir William Reid, und ersuchte denselben um einen andern zuverlässigen Mann, welcher sich in Mursuk den Reisenden anschließen sollte. In diesem Orte war voraussichtlich ein längerer Aufenthalt nöthig.

Vierzehn Tage war Vogel durch die Folgen jenes Sturzes an das Lager gefesselt, ohne sich dadurch den frischen Muth lähmen zu lassen. Am 28. Juni war er so weit hergestellt, daß er wieder das Pferd besteigen konnte. Der Vicekonsul Reade begleitete ihn bis Beniolid. Er nahm Abschied von dem Orte, in welchem er eine so rührende Theilnahme, eine so herzliche Liebe gefunden hatte, ungewiß, ob er die ihm theuer gewordenen Freunde je wieder begrüßen werde.

Zugleich nahm er aber auch Abschied von den Annehmlichkeiten des städtischen Lebens, von den Schönheiten, welche die Umgebungen der Stadt Tripoli, trotz ihrer Mängel, dem Nordländer bieten, von jenen Vorzügen, welche die Länder des Mittelmeergebietes überhaupt besitzen.

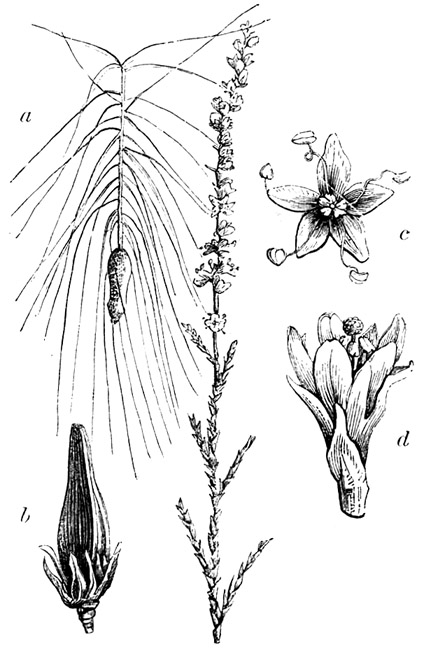

Zweig der Ricinusstaude ( Ricinus communis); oben Samenblüten, unten Staubblüten tragend.

Wie in dem gepriesenen Italien reifen auch in den Gärten von Tripoli Orangen und Citronen ihre geschätzten, erfrischenden Früchte. Neben den röthlichschimmernden Granatgebüschen duftet die Myrte; der Johannisbrodbaum und die Maulbeere breiten ihr dichtes Laubdach zu kühlem Schatten aus. Pfirsichen und Aprikosen reifen in Gesellschaft mit Feigen und Pistazien und selbst der Wein gedeiht noch vortrefflich, obschon er zu starke Hitze nicht liebt. Vier Meilen südwestlich von Lebida, in Insalata, wird viel Wein gebaut, der mit dem Marsala-Wein wetteifert. Er besitzt ebensowol große Stärke als auch ein angenehmes Aroma und würde ein noch höher geschätztes Produkt geben, wenn die Bearbeiter größere Sorgfalt auf seine Zubereitung verwenden wollten. Als bezeichnendes Gewächs in der Umgebung von Tripoli war Dr. Vogel der Ricinus mit seinen großen, schöngeformten Blättern aufgefallen. Er schreibt darüber: es fände sich diese Staude in solcher Menge vor, daß das aus ihren Samen erzeugte arzneiliche Oel recht gut zu einem Ausfuhrartikel werden könnte, wenn sich nur Jemand bemühen wollte, sie zu sammeln. Als alte Bekannte, als freundlichen Gruß aus der Heimat hatte der aufmerksame Botaniker bei Tripoli den salzliebenden Pungen ( Samolus Valerandi) und das zierliche, schön blau blühende Gauchheil ( Anagallis caerulea) begrüßt, dagegen fand er die mitteleuropäischen Obstbäume kümmerlich, mit der für sie übermäßigen Hitze ringend und unter dem erdrückenden Klima Afrikas hinsiechend. Aepfel- und Birnbäume giebt es zwar in den Obstgärten von Tripoli zahlreich, aber ihre Früchte haben keine Aehnlichkeit mit den schönen Erzeugnissen Deutschlands. Sie sind hart und wässerig und kaum genießbar. Schon nach zwei bis drei Jahren arten frisch eingeführte gute Birnensorten vollständig aus. Kirschbäume giebt es in ganz Tripoli nur drei, und einer davon war in dem Garten, den Vogel's Leute bewohnten. Er erntete von demselben sechs Kirschen. Die in Italien so häufigen edlen Kastanien fehlen um Tripoli gänzlich, dagegen gedeihen die Kartoffeln sehr gut. Ihre Knollen werden sehr groß und besitzen einen angenehmen Geschmack.

Die sogenannten Südfrüchte: Orangen und Citronen, sowie der Johannisbrodbaum, gehen nicht über den Küstensaum hinaus. Sobald der Reisende die mit stachligen Opuntienhecken umgebenen Gärten der Stadt und ihre Olivenpflanzungen verlassen hat, empfindet er bereits den Eindruck der Wüste. Südlich von dem Dattelpalmenwäldchen, das die Westseite des Teiches von Ain Sara umgiebt, breitet sich eine Sandebene von einer Meile Durchmesser aus, deren aus losem Flugsand gebildete Hügel jegliches erfreuende Grün, jeglichen Pflanzenschmuck entbehren. Nur hier und da versucht der Mensch selbst dem dürren Wüstenrande noch ein Erzeugniß abzugewinnen: die Wassermelone, allerdings eine höchst liebliche Gabe, die wohl im Stande ist, zeitweise das seltene, oft unangenehm schmeckende Wasser zu ersetzen. Sie bedarf keiner künstlichen Bewässerung, der starke Tau, der hier fällt, befriedigt das genügsame Gewächs, dieses Kameel unter den Pflanzen. Man säet die Kerne in die Sandhügel und schützt die jungen Pflänzchen etwas durch darüber gelegtes Reisholz vor dem zu starken Sonnenstrahl, bis sie erstarkt sind; dann ranken sie ungestört weiter und reifen Früchte bis zu 150 Pfund Schwere. Auch eigentliche Melonen gedeihen hie und da in ihrer Gesellschaft.

Jenseits der Sandhügel, welche eine ansehnliche Höhe erreichen und sich nach Osten zur Wüste von el Mita mta Teruggurt fortsetzen, dehnt sich eine sechs Stunden weite Ebene aus, die sich wellenförmig allmälig hebt und senkt und fruchtbaren Boden enthält. Im Frühjahr gewährt sie einen angenehmen Anblick, denn das freundliche Grün von Gerstenfeldern, unterbrochen von eingesprenkelten bunten Blumen, zeugt von dem belebenden Einfluß der winterlichen Regen. Mitte Sommer aber, als sie Dr. Vogel durchreiste, bot sie dem Auge nichts, was bei dem blendenden Glanz der glühenden Sonne eine Erholung gewährte.

Im Wadi Melgha, einer Thalschlucht, welche nach Norden zu abfällt, ritten die Reisenden allmälig auf die Terrassen der Gebirge von Taghona empor. Kahl und unerquicklich fanden sie aber auch diese Höhen, die Kalk- und Sandfelsen mit zahlreichen großen Steinblöcken besäet, ohne Wälder, welche ihnen Kühlung bieten konnten, ohne frohe Bewohner, welche anderwärts die Gebirgsgegenden so heiter erscheinen lassen.

Die Taghonaberge, die sich durchschnittlich bis 1000 Fuß Höhe erheben, bilden ein Glied jener ausgedehnten Gebirgskette, welche bei Lebida, etwa dreißig Meilen östlich von Tripoli beginnt, anfänglich in der Richtung von Ost nach West zieht, sich unweit des Wadi Melgha nach Süden wendet, dann aber wieder in einer Entfernung von einigen zwanzig Meilen die frühere Richtung nach Westen annimmt. Der östlichste Theil ist am wenigsten hoch und erhebt sich selten über 800–1000 Fuß. Er durchzieht das gesegnete Gebiet von Mesellata, weit berühmt durch seine üppigen Kornfelder und Baumpflanzungen, die unser Reisender bei seinem Ausfluge nach Lebida kennen gelernt hatte. Hier grünen ausgedehnte Olivenhaine an den Abhängen der Hügel, hier erheben sich zahlreiche Datteln über den steinernen Häusern der fleißigen Bewohner und über die von Kaktus umpflanzten Gärten, in denen die hochgeschätzten Zwiebeln üppig gedeihen. Leider drückt das Joch der gegenwärtigen Beherrscher eisern und hemmend auf dem rührigen Volke und hindert es, den Anbau zu jener Höhe zu bringen, deren er sich in frühern Zeiten erfreute. Die Behörden verlangen die Abgaben nicht nach dem Ertrage der Grundstücke und der Fruchtbäume, sondern nach der Zahl der letztern, und es muß noch Wunder nehmen, daß trotzdem zwischen den alten Stämmen so zahlreiche junge Sprossen gehegt werden. Die meilenlangen Thaleinschnitte, die Wadis, welche in den Abhängen des Gebirges sich herabziehen, haben zum großen Theil ihren Charakter und ihre Bedeutung für die Kultur verändert. Ehedem führten die freien Berberstämme jener Gebiete zahlreiche und ausgedehnte Bauten in den Wadis aus, um das zur Regenzeit sich schnell sammelnde Wasser zu dämmen, durch feste Deiche aufzustauen und in Kanälen seitwärts zur Bewässerung hochgelegener Pflanzungen zu leiten; jetzt sind jene Steinbauten in Trümmer zerfallen und die schnell anschwellenden Wildwasser stürzen verheerend in Katarakten durch das Thal; sie zerstören, anstatt zu beleben! Weite Strecken zeigen den kahlen, weißen Kalkfelsen entblößt von jeglicher fruchtbaren Erde.

Die Gebirge von Taghona, ungefähr zehn Meilen Ausdehnung in die Länge besitzend, sind durch den fast gänzlichen Mangel an Baumwuchs bekannt. Nur eine seltene Ausnahme ist es, wenn sich hie und da an einem Quell innerhalb eines geschätzten Wadis eine kleine Gruppe Datteln oder Oelbäume vorfindet. An der Ostseite des Berges Bu el Asgar, welche die Karawanenstraße nach Beniolid streift, wechselt guter Weidegrund mit Anhäufungen von rothem Sand.

Im Frühjahr grünen die Bergtriften und bieten den Herden der wandernden Araberstämme reichliche Nahrung; Hahnenfuß-Arten ( Ranunculus), hier »Schubbotan« genannt, lebhaft gefärbte Tulpen und andere Liliengewächse, gemischt mit eßbaren Zwiebeln, der Lieblingsspeise der Araber, und verschiedenen sonstigen Kräutern, schmücken die Hochflächen, deren trocknere Strecken weithin mit Halfagras ( Cynosurus durus) bedeckt sind.

Als Dr. Vogel die Berge passirte, waren die meisten jener zartern Gewächse verdorrt; nur die verwelkenden Blätter der Tulpen waren noch zu bemerken und deuteten die verschwundene Schönheit an. Ein einziges kümmerliches Exemplar der Tulpe war die ganze Ausbeute, die der eifrig suchende Sammler machte. Der erwähnte rothe Sand ist vorzugsweise zu der oben beschriebenen Zucht von Melonen und Wassermelonen geeignet. Auf die Windrichtung und das Klima des nördlichen Küstenlandes von Afrika sind die Gebirge von Taghona nicht ohne Bedeutung. Dr. Vogel beobachtete, daß die von dem Innern des Landes kommenden Winde hier einen eigenthümlichen Verlauf nehmen. »Der Landwind«, sagt er, »hier Gibli, d. h. Bergwind, genannt, fängt Morgens gegen Sonnenaufgang in Westen an mit getrübtem Himmel, die Sonne roth färbend. Während des Vormittags geht er nach Süd herum und weht aus dieser Himmelsgegend von etwa 11 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags mit erstickender Hitze, dichte Staubwolken, die es unmöglich machen, einen Gegenstand auf hundert Schritt zu erkennen, vor sich hertreibend; Nachmittags schlägt er nach Ost um, und schwächer und schwächer werdend weht er um Mitternacht ganz gelinde aus Norden.« Unter dem heißen Athem dieses Windes verschrumpfen und zerfallen die letzten Spuren des vegetabilischen Grüns, die sich noch vom feuchten Winter her erhalten haben.

Häufiger als die Reste einer abgestorbenen Pflanzenwelt und vor allem mehr in die Augen fallend als diese, finden sich in jenen Gebieten Ruinen von Bauwerken, Spuren menschlicher Thätigkeit.

Leider giebt die Geschichte sehr wenig Aufschlüsse über das Völkerleben jener Gebiete. Wie der Wind die Spur der vorübereilenden Karawane in kurzer Frist mit losem Flugsand verweht, so folgten sich hier Völkerschaften und Nationen mit vielfach entwickelten Lebensformen, ohne daß schriftliche Urkunden die Schicksale ihrer Helden, ihre Freuden und Leiden den nachfolgenden Geschlechtern aufbewahrt hätten. Rathlos steht in den meisten Fällen der Wanderer vor den Trümmern zerstörter Städte und Burgen, vor den zerfallenen oder noch erhaltenen Grabmalen und gottesdienstlichen Bauten, aus denen sein Fußtritt nur den krächzenden Geier oder den hungrigen Schakal aufscheucht!

Jene Denkmale sind verschiedenen Ursprungs, verschieden in Bezug auf die Zeit, aus der sie stammen, sowie in Bezug auf die Völker, von deren Dasein sie Zeugniß geben. Etwa drei Meilen südsüdwestlich von dem Punkte, in welchem die Karawanenstraße die Taghonaberge am Bu el Asgar überschreitet, erhebt sich der Dschebel Mssid und bezeichnet die Grenze des Gebiets von Taghona und der Landschaft Ghurian. Jener Basaltberg, Dschebel Mssid, zeigt die regelmäßigste Kegelform, die man sich denken kann; am östlichen Ende der Hochebene, welche ihn umgiebt, ragen zahlreiche kleinere Basaltkuppen empor und heben sich mit ihrer tiefschwarzen Färbung und ihrer Zuckerhutform malerisch von den dazwischen befindlichen blendendweißen Kalkfelsen ab, deren weicheres Gestein durch den Einfluß der Witterung vielfach zerklüftet ist. Die ganze Gegend zeigt die deutlichsten Spuren ausgedehnter ehemaliger vulkanischer Thätigkeit. Gegenwärtig bietet die Bergfläche mit ihren Halfabüscheln dem Vieh nur eine dürftige Weide, ehedem war jenes Gebiet aber muthmaßlich der Sitz einer reichen Bevölkerung. Ausgedehnte Ruinen einer römischen Stadt sind über die Hochebene zerstreut und geben Zeugniß, daß jenes thatkräftige Volk es wohl der Mühe werth finden mußte, hier eine feste größere Niederlassung zu gründen. Zahlreiche Bergspitzen sind mit zerfallenen Kastellen und Burgen gekrönt und erinnern durch ihre Bauart an jene Perioden, in denen die eingedrungenen Araber hier ihre Blütezeit feierten. Im 13. Jahrhundert unserer Zeitrechnung bauten hier arabische Raubfürsten die zerfallenen römischen Befestigungswerke und großartigen Grabdenkmale zu Burgen aus, in denen sie hausten und jene Ritterlichkeit entwickelten, deren Wesen und Begriff sich von ihnen aus nach Europa verpflanzte.

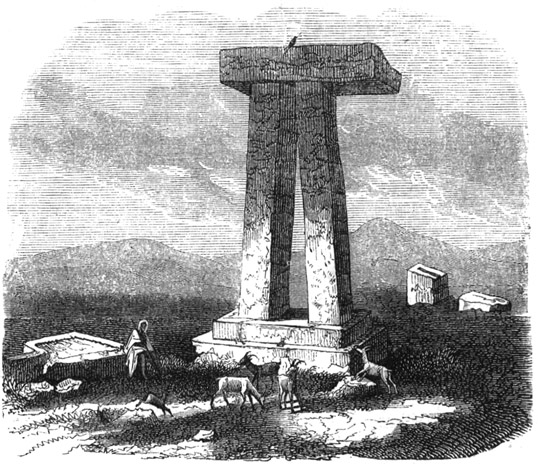

Am fremdartigsten schauen den Reisenden aber gewisse Steinbauten an, die höchst wahrscheinlich aus der Zeit lange vor der Römerherrschaft stammen und die einzigen Zeugnisse sind, welche über die Gottesverehrung der Berbern, dieser frühesten Bewohner des Gebietes, berichten. Schon aus weiter Entfernung fallen dem Reisenden zwei hohe, viereckige, aufrechtstehende Pfeiler in die Augen, welche auf einem Unterbau aus mächtigen Steinstücken stehen, die zwei Stufen bilden. Auf ihren Scheiteln ruht wagerecht ein ähnliches viereckiges mächtiges Steinstück. Der Zwischenraum, den die aufrechten Pfeiler zwischen sich lassen, ist so eng, daß kaum ein schlanker Mann hindurchschlüpfen kann. Die Säulen haben gegen zehn Fuß Höhe und zeigen an ihrer innern Seite viereckige eingearbeitete Löcher, welche bei beiden Pfeilern sich entsprechend gegenüberstehen und bei dem östlichen Pfeiler gänzlich durchgehen. Das niedrigste dieser Löcher ist etwas über drei Fuß vom Boden entfernt, das folgende ungefähr einen Fuß höher und das dritte ebenso weit über dem zweiten. Der obere querliegende Stein ist sechs Fuß lang und von derselben Stärke wie die Pfeiler. Alle drei Steinblöcke bestehen aus Sandstein. Auffallend ist die Aehnlichkeit, welche diese Steinpfeiler mit den weitberühmten celtischen Ruinen bei Stonehenge und Averbury haben, über deren religiösen Zweck nicht der mindeste Zweifel mehr obwaltet. Nahe bei ihnen befindet sich eine Anzahl großer, flacher, viereckiger Steine aus weißem Kalkstein, deren Bearbeitung und eigenthümliche Einrichtung auf eine ganz besondere Verwendung derselben schließen läßt. Einer derselben ähnelt einem Thronstuhle mit erhöhter Lehne, zeigt aber auf seiner Oberfläche eine vertiefte Rinne, welche ein Viereck bildet. Von dieser Rinne aus geht eine andere, welche den vorspringenden Theil entlang läuft. Aehnliche Steine liegen, theils gut erhalten, theils als Bruchstücke, mehrere umher und führen durch ihre Form zu der Vermuthung, daß sie vielleicht als Opfersteine gedient haben mögen.

»Diese Ruinen«, sagt Dr. Barth, der sie näher beschrieb, »sind in jeder Hinsicht bemerkenswerth. Auf Jeden, der sie ohne Vorurtheil betrachtet, müssen sie den Eindruck machen, daß sie zu einer Kultusstätte gehörten. Denn kein gewöhnlicher Zweck aus dem Alltagsleben des Menschen läßt sich denken, für den sie hätten bestimmt sein können. Allerdings sind andere Ruinen in geringer Entfernung, aber augenscheinlich in keinem genauen Zusammenhange mit den eben beschriebenen, und wir müssen diese Ruinen als ein Gebäude für sich bildend ansehen. Gewiß mögen manche Steine in späterer Zeit fortgeschleppt worden sein, obgleich ich während der Zeit, die ich auf der so merkwürdigen Stätte zubrachte, nicht im Stande war, die Spuren irgend einer Art regelmäßiger Umschließung zu finden. Ich glaube daher, daß der Platz ursprünglich mit einer leichten Holzumzäunung umgeben war.«

Während bei den erwähnten celtischen Ruinen die Steinpaare mit ihren Trägern einen weiten Kreis um einen geheiligten Platz bilden, scheinen die Säulen von Taghona von Anfang an vereinzelt gestanden zu haben.

Skythensteine auf dem Ghuriangebirge

»Es ist wohlbekannt«, fährt der alterthumskundige Dr. Barth in seiner Schilderung dieses merkwürdigen Denkmals fort, »daß die ältesten Götzenbilder nur Pfeiler oder Steine waren, nicht allein von runder Gestalt, als Symbole der schaffenden Macht, sondern auch viereckig. Auch ist wohlbekannt aus dem Beispiele der Säulen in On oder Heliopolis, ferner der beiden berühmten Säulen Yakin und Boas vor dem Eingange des Salomonischen Tempels, ingleichen der beiden Säulen des phönizischen Melkarth in Gades, daß die herrschende Macht der Gottheit oft durch ein Paar solcher Säulen dargestellt ward. Es leuchtet außerdem ein, daß ein Paar massiver Pfeiler oder Säulen, mit einem gleich massenhaften Querpfeiler überlegt, wohl geeignet ist, auf symbolische Weise die Festigkeit und ewige Unwandelbarkeit der Weltordnung darzustellen. Selbst dem Namen der Hauptgottheit der heidnischen Berber, » Anum«, möchte, wie Movers vermuthet, wol wirklich die ursprüngliche Bedeutung »Träger« und »Erhalter« zukommen. Ich will darum aber nicht sagen, daß in diesem Säulenjoch die göttliche Idee wirklich dargestellt sei. Im Gegentheil hatte ich in dem Augenblick, da ich diese Ruinen untersuchte, den Eindruck, daß der Bau eine rohe Art von Sonnenuhr sei, die den vertikalen mit dem horizontalen Grundsatz vereinigte. Daß er nicht bestimmt war, zu einem gewöhnlichen Durchgange zu dienen, selbst wenn er mit einem größern Bau verbunden wäre, ist deutlich durch die Enge des Zwischenraums. Nicht abgeschmackt scheint es, in Uebereinstimmung mit ähnlichen Andeutungen der Erklärer der celtischen Denkmäler anzunehmen, daß dieser enge Durchgang zugleich als eine Art reinigender Vorbereitung für die Opfernden gedient haben mag, um die letztern zu ihrer heiligen Handlung vorzubereiten; denn die wirklich beklemmende Natur dieses Durchgangs mußte durch den ehrfurchtsvollen Charakter, der ihm beigelegt wurde, erhöht werden. Selbst in Stätten christlicher und muhamedanischer Gottesverehrung sind Gebräuche ähnlicher Art nicht unbekannt, und eine sehr übereinstimmende Sitte in der berühmten Djama in Keiruan mag wol ihren Ursprung in dem ältern Gebrauche der Eingebornen des Landes haben.«

So roh alle diese Steine in ihrer Anlage sind, so muß es doch auffallen, an ihnen künstlerische Verzierungen zu treffen, welche auf Geschmack und Geschicklichkeit ihrer Urheber schließen lassen. Nicht unmöglich erscheint es dabei, daß letztere von den Römern an den Vorgefundenen Bauwerken nachträglich angebracht worden sind.

Vom höchsten Interesse ist es für den Geschichtsforscher, die Aehnlichkeit dieser alten Denkmale, welche, dem beschriebenen mehr oder weniger gleich, sich mehrfach auf den Gebirgen Taghonas sowie in den Gebieten von Mesellata finden, mit ganz ähnlichen in andern, weitentlegenen zu vergleichen. Außer den mehrfach genannten auf den britischen Inseln hat man dergleichen in verschiedenen Theilen Indiens, besonders in den Nilgherries getroffen, ebenso in Cirkassien, dem südlichen Rußland, an der Südküste Arabiens und, nach den Angaben Einiger, auch im Somali-Lande. Diese Uebereinstimmung könnte sich vielleicht daraus erklären lassen, daß alle jene Urvölker bei den ersten rohen Versuchen, ihrem religiösen Gefühl durch Bauten einen sichtbaren Ausdruck zu geben, dieselbe naheliegende Form angewendet haben. Sir Henry Rawlinson glaubt seinerseits dagegen in diesen ehrwürdigen Resten eine Bestätigung seiner Ansichten über die weite Ausbreitung des Volksstammes der Skythen zu finden. Zwischen den Völkern der indischen Länder und den Celten hat die Vergleichung der Sprache mehrfach Anknüpfungspunkte geboten, zwischen der Sprache der Berbern und jener der innerasiatischen Völker scheint das Koptische ein Mittelglied zu bieten. Dr. Barth schlägt deshalb vor, diese Ruinen mit dem allgemeinen Namen » skythische« zu bezeichnen.

Die jetzigen Bewohner jener Landschaften wissen leider wenig Aufschluß über die Geschichte ihres Landes zu geben. Unter allen möglichen Ungerechtigkeiten und Plackereien von Seiten der Türken führen sie ein wahrhaft elendes, erbärmliches Leben. Sie zeigen dem Fremdling, glühenden Haß im Auge, die zahlreichen Stellen, an denen ihre Väter in den Kämpfen wider die gegenwärtigen Unterdrücker verbluteten; die Felsenkämme und Spitzen, auf welche sich die muthigen Vertheidiger der Freiheit flüchteten, bis sie Hunger und Wassermangel zur Uebergabe zwang; die engen Schluchten, jetzt der Lieblingsaufenthalt zahlreicher Panther und Hyänen, in denen nach ihrer Aussage Ströme Blutes geflossen. Selbst der Boden, so behaupten sie in ihrem Ingrimm, entweiht durch die Gegenwart der Unwürdigen, verweigert in der Jetztzeit seinen Ertrag; während ehedem die Safranpflanzen auf den wohlbebauten Feldern stets zahlreiche Stengel trieben, ist ein solcher Fall der Ueppigkeit heutzutage zur außerordentlichen Seltenheit geworden.

Die Baumlosigkeit des Gebietes von Taghona wird in dem westlich angrenzenden Ghurian durch die Pflanzungen innerhalb bewässerter Wadis gemildert. Auch hier durchbrechen Basaltkegel mehrfach die Kalk- und Sandsteinlagen. Die letztern verleihen durch ihre abwechselnde Färbung, vom tiefen Braun ins grelle Gelb übergehend, den zerrissenen Thalschluchten oft ein phantastisches, wildes Kolorit, von dem das Grün der Pistazien sich angenehm abhebt. Die Gebirge Ghurians und des noch weiter westlich gelegenen Distrikts von Dschebel (Yefrem) steigen bis zu 2000 Fuß, einzelne Gipfel sogar bis 2800 Fuß empor.

In Uebereinstimmung mit dieser hohen Lage macht sich der Winter durch reichlichen Regen und durch seine Rauhheit auffallend bemerklich. Als Dr. Barth diese Gebirgszüge durchzog, hatte er durch die unfreundliche Witterung viel Ungemach auszustehen. Das Thermometer stand des Morgens nicht selten nur auf 1–2° C., ja einmal fiel es sogar auf 3° Kälte. Eines Morgens war die ganze Landschaft mit einer Schneedecke von einem Zoll Höhe belegt; gewiß eine fremdartige Erscheinung in dem durch seine Hitze berüchtigten Erdtheil!

Die Wohnungen der Eingebornen bieten dem Fremden wo möglich ein unbehaglicheres Unterkommen als sein luftiges Zelt, denn sie wimmeln von Flöhen und strotzen von Schmutz. Die Bevölkerung verhält sich überhaupt dem Besuchenden gegenüber höchst mißtrauisch und unfreundlich, da sie ihn, der unter türkischem Schutze steht, als einen Verbündeten ihrer Tyrannen betrachtet. Der Berber wagt es nicht, von dem Wandrer irgend eine Speise anzunehmen; er fürchtet, sie sei vergiftet, da sich die Türken dieses Mittels mehrfach bedienten, um Mißliebige aus dem Wege zu räumen. Das geknechtete Volk harrt, von Rachegefühl durchglüht, nur auf günstige Gelegenheit, um das verhaßte Joch abzuschütteln; zu entartet aber und zu sehr geschwächt, um selbständig bestehen zu können, macht es durch dergleichen häufige Versuche sein Loos nur noch schlimmer.

Mit den ursprünglichen Berbern sind hier Juden vielfach verschmolzen, ähnlich wie solches auch in Marokko der Fall ist, ja mehrere Berberstämme hatten ehedem das Judenthum als Religion angenommen.

Hauptsächlich diese Juden sind es, welche ihre Wohnungen in die steilabfallenden Felswände einarbeiteten und dadurch Dorfschaften mit unterirdischen Wohnungen eigenthümlicher Art gründeten.

Die beherrschenden Türken sind viel zu sehr mit ihrer Sorge für den Geldsack und die Tabakspfeife beschäftigt, als daß sie es sich angelegen sein ließen, die Eigenthümlichkeiten der Völker, welche sie unterworfen haben, zu berücksichtigen. Noch viel weniger kommt es ihnen bei, deren Charakter und Geschichte zu studiren. Sie begnügen sich, Zwingburgen an möglichst unzugänglichen Stellen anzulegen, diese mit Truppen zu versehen und zu verproviantiren. Eine der bedeutendsten davon ist Kasr Ghurian, das unsere Abbildung S. 63 zeigt. Auf einem senkrecht abfallenden Kalkfelsen gelegen, mit Mauern und Thürmen umgeben, erinnert es an die Burgen des Mittelalters, von denen aus tyrannische Machthaber Raub- und Plünderungszüge unternahmen. Im Schutze dieses Kastells wird wöchentlich ein Markt abgehalten, der aber dürftig genug besucht wird. Der Berber schafft seine Erzeugnisse lieber nach dem fernen Tripoli, da er dort weniger Ungerechtigkeiten und Bedrückungen ausgesetzt ist. Dem nahewohnenden Gewaltherrn gegenüber sucht er so arm als möglich zu scheinen, um nicht durch Besitzthum dessen Habgier zu reizen.

Den unerquicklichen Schattenseiten der Völkerverhältnisse gegenüber bietet das Wadi Rummana am Fuße der Burg dem Reisenden ein liebliches Bild üppiger Natur. Es ist das Paradies der Gegend, das Lieblingserholungsplätzchen für den Befehlshaber der Landschaft. Es zeigt, welche Ueppigkeit sich in den Gebirgen Ghurians entwickeln kann, wenn das belebende Wasser vom Fleiße des Menschen sorgsam benutzt wird. Das Wadi windet sich als enger Thalspalt in der Richtung von Südost nach Nordwest um den Südfuß des Burgberges; an seinem obern Ende tritt ein reicher Quell aus dem Innern des Kalkfelsens. Ein in den Stein gehauenes Bett nimmt das klare Naß auf und leitet es zu den verschiedenen Terrassen, die rings an den steilen Thalwänden mühsam angelegt sind; dort vertheilt sich das segenbringende Element in ein vielverzweigtes Adernetz und tränkt die sorgsam gepflegten Fruchtbäume. Besonders üppig und schön gedeihen hier die Granaten neben den blaubereiften Feigen; doch auch Trauben reifen schmackhafte süße Beeren und verleihen dem Thale seinen Namen »Traubenthal«.

Die Feigen, welche im Gebirge Ghurians auftreten und es vortheilhaft vor den öden Gebieten Taghonas auszeichnen, erreichen in Yefrem ihre höchste Bedeutung. Hier lebt die ganze Bevölkerung fast ausschließlich von Feigen und diese süße Baumfrucht spielt hier eine ähnliche Rolle wie die Dattel in den flachern Landschaften und die Erdmandel im Innern Afrikas. Die Berberstämme Yefrems zeigen eine besondere Vorliebe für die Zucht von Fruchtbäumen, und ihr Land erinnert dadurch an die sogenannte Kabylia in Algerien. Auch die nicht bepflanzten Thäler erzeugen Gebüsche und Bäume, unter denen der Sidder ( Rhamnus Nabeca) und der Batum ( Pistacia atlantica) die vorherrschenden sind. Die Frucht des letztern wird hier Gatuf genannt und ist sehr beliebt. Diese wilden Gebüsche geben einen deutlichen Fingerzeig, welchen Reichthum an Obst die zahlreichen Schluchten und Thäler des Dschebel hervorbringen könnten, wenn die Bewohner, durch glückliche politische Verhältnisse begünstigt, sich ihrer angestammten Neigung ungestört hingeben könnten. In gegenwärtiger Lage theilen die hier ansässigen Berbern aber das traurige Loos ihrer Nachbarn von Ghurian und Taghona. Ihre Hauptstadt Ta-gerbust, in der guten alten Berberzeit ein so wohlhabender Ort, daß viele der Bewohner nicht weniger als zehn Sklaven besaßen, ist jetzt nur ein Haufen Ruinen mit kaum 25 bewohnten elenden Hütten, die die Seite einer Schlucht entlang liegen. Südlich von Ta-gerbust ragt auf steilem Felsen die Zwingburg des Gaues Kasr Dschebel und mahnt unwillkürlich bei dem tapfern, freiheitliebenden Charakter der Berbern an die Zwingburgen der Schweizervögte, nur daß jenen Gebieten der geeignete Tell fehlt!

Da die vorgerückte Jahreszeit unserm Reisenden, Dr. Vogel, auf den Taghonabergen wenig botanische Ausbeute darbot, konnte er um so mehr seine Aufmerksamkeit auf Höhenbeobachtungen richten. Er hatte die Höhe des Teiches von Ain Sara, den er zwei Meilen südlich von Tripoli berührte, 74 engl. Fuß über dem Spiegel des Mittelländischen Meeres gefunden. Von dort an hatte sich der Weg ununterbrochen gehoben. Der Brunnen Tolras, 3½ Meile südlich von Tripoli an der Karawanenstraße nach Beniolid gelegen, ergab sich nach Barometermessungen 173 Fuß hoch; drei Meilen weiter südlich beim Brunnen und Marabut Seïach betrug die Erhebung 407 Fuß. In den Taghonabergen stellte Dr. Vogel die genauen Höhen von vier Punkten fest. Den Mulcher-Paß fand er 704, den östlich davon gelegenen Hügel 1309, den Mulcher-Brunnen in den Taghonabergen 1089 und den östlich von diesem gelegenen Hügel 1529 Fuß über dem Meere.

Von hier an senkte sich der Pfad an dem Südabhange des Bergzuges wieder allmälig abwärts. Den Punkt Mather, sechs Meilen nördlich von Beniolid, fand Vogel nur 1176 Fuß hoch, das 2½ Meile von Beniolid befindliche Wadi Mi Muhm dagegen wieder um 60 Fuß höher, nämlich 1235 Fuß, und den Südrand des Thales von Beniolid, das er mit seinem Begleiter glücklich erreichte, 920 Fuß hoch.

Das Thal von Beniolid, in welchem Dr. Vogel wieder mit der Karawane zusammentraf, zieht sich von Osten nach Westen drei Meilen weit hin. Ungefähr eine Meile von seinem Ostende bildet es ein Knie. Nach allen Seiten ist es von weißlichbraunen Anhöhen umgeben, welche theils aus Kalkstein, theils aus vulkanischen Gesteinen bestehen. Der meiste Basalt ist am Südabhange vorhanden. Diese Hügelzüge erheben sich nicht über 400 Fuß, diejenigen der Nordseite bieten in ihrem zerklüfteten Kalkstein ein wild zerrissenes Ansehn. Auf dem Kalkstein liegt nach Oudney's Angaben ein dickes Lager von säulenartigem Grünstein und blasiger Lava. Ersteigt man die südliche Hügelkette, so erblickt man nach Osten eine schwarze, traurig aussehende Ebene, die sich bis zum fernen Horizonte erstreckt.

Der Dschebel Chulat ist der höchste Hügel der Gegend, dessen Höhe sich auf 600 Fuß belaufen mag. Seine Seiten zeigen sich außerordentlich zerrissen und zerklüftet, mächtige Kalkblöcke umlagern dieselben und möchten fast an ein Zerreißen durch vulkanische Kräfte mahnen. Wahrscheinlicher ist diese Zertrümmerung aber nur eine Folge der Verwitterung, durch welche weichere, tiefer gelegene Schichten aus Kalktuff zerstört wurden, die zahlreiche Ueberreste von Meeresmuscheln, besonders von Austern und Tellermuscheln, meist in gut erhaltenem Zustande enthalten. Die höher gelagerten festern Flötze verloren durch diese Auflösung ihre Unterstützung und stürzten in Blöcken herab. Aufgeschichtete Steinhaufen bezeichnen hier die Gräber unglücklicher Wanderer, welche nach den Erzählungen der Einwohner von den herabfallenden Blöcken erschlagen wurden.

Um so reicher gesegnet und fruchtbarer erscheint das Thal von Beniolid selbst. In den Schluchten grünen zahlreiche Gebüsche von Akazien, 27 Brunnen dringen aus dem Gestein und lassen die Gewässer zu Tage treten, welche im weiten Umkreise des Gebietes während des Jahreslaufes sich niederschlugen und rasch die lockern Kalkflötze durchsanken. Die ausgedehnten Berghalden und Wüstenflächen der Umgebung darben zu Gunsten der einen bevorzugten Senkung. Die Wasser speisen reiche Dattelpalmenwälder und Pflanzungen von Oelbäumen. Der letztgenannte Fruchtbaum findet hier, bei 31° 44' n. Br., die Südgrenze seines Vorkommens. Mit ihm verschwindet auch der Opuntienkaktus, die »Christenfeige« der Araber. Dieses ursprünglich mittelamerikanische Gewächs hat in der Umgebung des Mittelländischen Meeres ein seinem Gedeihen durch Wärme und anhaltende Trockenheit so angemessenes Gebiet gefunden, daß es nicht blos unter der pflegenden Hand des Menschen gut fortkommt, sondern auch vielfach verwildert an sonnigen Felsen und Steinhalden auftritt. Den Akaziengebüschen der Bergschluchten in Beniolid, sowie den schönblühenden Ginsterarten und ähnlichen Kräutern gewährt der sehr stark sich niederschlagende Nachtthau reichen Ersatz für den seltenen Regen. Dr. Vogel beobachtete den Thaufall bis zu einer kleinen Hügelreihe vier Meilen vor Sokna.

Beide Thalränder von Beniolid sind mit zahlreichen Dörfern bedeckt; auf den Felsenvorsprüngen erheben sich Burgen, theils als Ruinen, theils gut erhalten und mit türkischer Besatzung versehen, Dr. Vogel stellte seine Beobachtungen am südlichen Rande des Thales bei dem Dorfe Dahur Sebad an, von dem das türkische Kastell eine Meile nach Westen liegt. Er schätzt die Bewohner dieses fruchtbaren Thales auf 5000, welche dem arabischen Stamme der Urfilla (Orfilly Lyon's) angehören. Außer der Pflege von Fruchtbäumen beschäftigen sich dieselben vorzüglich mit der Kameelzucht. Es sollen gegen 12,000 dieser Thiere hier vorhanden sein. Mehrere Urfella treiben auch einen Industriezweig, den sie vor den Türken sehr geheim halten müssen, nämlich die Fabrikation von Schießpulver, das freilich nur von sehr mittelmäßiger Güte ist. Sie verkaufen das Pfund davon für 20 Silbergroschen und benutzen zur Darstellung der erforderlichen Kohle das Holz eines hier häufigen stachligen Strauches, dessen Blätter viel Aehnlichkeit mit unserm Weißdorn zeigen.

Nach kurzer Rast setzte Dr. Vogel seinen Weg nach Süden fort. Dieser senkte sich in einem Thale sehr allmälig abwärts. Am zweiten Tage erreichte man das 7½ Meile davon entfernte Wadi Soffedschin (Sofejin des Dr. Barth) an einer Stelle, an welcher es durch den Gella Si Amselam, einen 400 Fuß hohen Berg, fast abgeschlossen ist.

Das Thal Soffedschin ist das fruchtbarste Gebiet der ganzen Regentschaft Tripoli. Im Norden von niedrigen Sandhügeln, im Süden von dem erwähnten hohen Kalksteinzuge abgeschlossen, zieht es sich von Sontan vom Golf von Sidra zwischen Messurata und Isa im Osten bis jenseits Misda im Westen hin und hat dabei durchschnittlich eine Breite von zwei Meilen. Seine Hauptrichtung ist von Südwest nach Nordost. Während der Regenzeit ist das ganze Thal fast durchaus unter Wasser gesetzt, das allmälig im Boden versinkt und den Gewächsen auf geraume Zeit Nahrung bietet. Sein oberer Theil ist reich an Palmenhainen und Feigenpflanzungen. An unbebauten Stellen bildet der Batumbaum ( Pistacia atlantica) und der Sidder ( Rhamnus Nabeca) Wäldchen, eine hier so seltene Erscheinung. Oliven sind bei Misda reichlich vorhanden; im Mittlern Theile bringt die Gerste, südlich der Weizen hundertfältige Frucht und nach der See zu werden wieder die Datteln vorherrschend. Seit alten Zeiten ist das Wadi Soffedschin wegen seiner Ueppigkeit von den Arabern gepriesen und sogar in Versen gefeiert worden. Die verschiedenen Namen, welche ihm beigelegt worden, beziehen sich auf diese Erzeugnisse: Tin bedeutet »Feigen«, Basin ist ein Kuchen oder Pudding aus Getreidemehl und Waschin bezeichnet einen wohlschmeckenden Teig aus Datteln gemacht.

Leider ist auch hier die Kultur des Bodens unter den ewigen Fehden der Araber- und Berberstämme und unter dem Druck der türkischen Herrschaft sehr zurückgegangen. Weite Strecken liegen unbebaut, die deutliche Spuren ehemaliger Bearbeitung verrathen, jetzt aber von Unkraut und Dornengestrüpp bewachsen sind. Die zahlreichen Wasserleitungen sind vertrocknet, die Brunnen verschüttet durch den Flugsand, die Häuser und Burgen zerfallen. In Misda, durch welches die westliche Karawanenstraße von Tripoli nach Mursuk führt und wo ein zweiter Handelsweg von Ghadames mit derselben zusammentrifft, waren zur Zeit, als Dr. Barth, der jenen Weg eingeschlagen hatte, durchkam, nur drei Kühe vorhanden, um das Wasser aus den Brunnen zur Bewässerung der Felder heraufzuziehen. In dem Hauptorte, der mit Mauern und Zinnen umgeben ist, fanden sich nur hundert waffenfähige Männer. Ein Kloster (Saniya) mit acht heiligen Tauben, bewohnt von einem frommen Marabut, war der schwache Ueberrest aus bessern Zeiten. Auch hier sind zahlreiche Trümmer von römischen Burgen und arabischen Kastellen vorhanden.

Interessant ist eine unter diesen Ruinen des Wadi Soffedschin, welche sich unzweifelhaft als Ueberrest eines christlichen Klosters zu erkennen giebt. Dieselbe spricht unwiderlegbar dafür, daß mindestens noch bis zum 12. Jahrhundert hier eine Christengemeinde bestand, wahrscheinlich geschützt durch irgend einen mächtigen Araberhäuptling, in ähnlicher Weise, wie wir ja heutzutage noch in andern muhamedanischen Ländern christliche Niederlassungen und Klöster treffen. Muhamed selbst hatte ja seinen Gläubigen ausdrücklich befohlen, die eifrigen Priester und Mönche unangefochten zu lassen. Fortwährend wurden auch in frühem Jahrhunderten christliche Bischöfe für jene Gegenden in Inner-Afrika ordinirt.

In gegenwärtiger Zeit wird das Wadi Soffedschin bewohnt von den Gantarar, den Sintan und den Uelad du Ssaef, in den verwilderten Theilen weiden aber Gazellen und Strauße. Auch die Welt der kleinern Thiere zeigt bei dem reichen Pflanzenwuchse vielfache Formen. Lerchen und andere kleine Vögel finden in den mehlhaltigen Körnern der Getreidefluren und Kräuter ausreichende Speise, und auf dem Baumast sitzt unbeweglich das wunderliche Chamäleon und schleudert die keulenförmige klebrige Zunge blitzschnell nach dem vorüberschwirrenden Käfer, während auf dem sandigen Grunde sich muntere Eidechsen tummeln.

Dr. Vogel fand die Höhe des Wadi Soffedschin 270 Fuß über dem Mittelmeere. Von hier an hob sich der Weg wieder zu dem Plateau empor, welches die bereits erwähnten Kalkberge der Südseite bilden. Diese Bergkette ist etwa eine halbe Meile breit. An ihr liegt der von römischen Ruinen umgebene Brunnen Enfad, und nach einigen Stunden kommt man in das Wadi Semsem, das in gleicher Richtung mit Soffedschin verläuft und ungefähr neun Meilen breit ist. Eine kleine Erdwelle, etwa 50 Fuß hoch, scheidet es vom Wadi Beij, das sich ebenfalls von Südwest nach Nordost zieht. Eine Meile östlich und westlich von dem Punkte, in dem die Straße die Erhebung zwischen Wadi Semsem und Wadi Beij überschreitet, liegen Quellen mit bitterm Wasser, gleichfalls Semsem genannt. Sonst giebt es außer Enfad zwischen Beniolid und Bondschem kein Wasser und durchaus keinen bewohnten Platz. Endlich, nach einem mehrtägigen Marsche durch die trostlose Wüste, erreichte Dr. Vogel die Oase Bondschem, die unter 31° 15' n. Br. liegt.

Das Thal von Bondschem wird von einer Reihe zahlreicher kleiner Hügel umschlossen, welche von der Ferne fast wie künstlich aufgeworfene Verschanzungen aussehen. Nirgends erquickt aber das Auge selbst hier ein frischgrüner Rasenteppich oder ein heiterer Laubwald. Blendend weiß werfen die Kalk- und Gypshügel das grelle Sonnenlicht zurück und berühren schmerzhaft unangenehm das Auge. Der ganze Thalgrund ist mit Kalk- und Gypsgeröll bedeckt, das sich in den verschiedensten Stufen der Verwitterung befindet. Mehr oder weniger gut erhaltene Schalen von Kammmuscheln( Pecten) und Terebrateln, die entweder von dem Gestein eingeschlossen sind oder durch die Verwitterung desselben bloßgelegt wurden, geben klares Zeugniß dafür, daß einst jener Boden von den Wellen des Meeres bespült ward. Dem reisenden Naturforscher, den die hier liegenden zahlreichen Reste von Meeresgeschöpfen um so lebhafter an die klaren Wellen des Oceans erinnern, von denen er vor wenigen Wochen Abschied nahm, erscheint die Dürre und unerquickliche Hitze eines solchen Wüstenthals dann doppelt drückend. Zwischen dem Kalkschutt funkeln Krystalle aus Gypsspath; nur in der günstigern Jahreszeit, wenn einzelne Regenschauer Sand und Geröll feuchten, sprießt ein kleines Kreuzkraut ( Senecio), ein Storchschnabel ( Geranium) oder eine Grasnelke ( Statice) vereinzelt zwischen den Gesteintrümmern hervor, in welchen ihre Samenkörner während der trockenen Jahreszeit schlummerten.

Ueber den weißen Kalkhügeln erheben sich die höhern dunkelfarbigen Bergzüge des Sandsteins, aus dessen Verwitterung sich der lose Wüstensand bildet.

Der Ort Bondschem ist klein und zählt nur etwa 120 Einwohner. Neben ihm erhebt sich ein Kastell, um die Hütten schmiegen sich einige kümmerliche Gärten. Alles ist halb vom Sande verschüttet. Am Brunnen des Ortes wuchert unser heimatliches Schilf ( Arundo Phragmites) in ziemlicher Menge. Das Wasser sämmtlicher Quellen in dieser Oase ist keineswegs ein besonderes Labsal. Es schmeckt etwas salzig und wirkt abführend, doppelt unangenehm für den durch Anstrengungen und kümmerliche Kost ohnehin geschwächten Reisenden. In den erwähnten Gärtchen bauen die Bewohner hin und wieder etwas Baumwolle und zwar sowol von der buschartigen als auch von der krautartigen Gattung ( Gossypium arboreum und herbaceum). Einen ausgedehntern Betrieb dieser Kultur läßt freilich die kümmerliche Bodenbeschaffenheit nicht zu; man gewinnt höchstens einige Hände voll, um damit gelegentlich ein Kissen oder eine Matratze stopfen zu können. Der Ort Bondschem ward 1843 von Muhamed Pascha gegründet. Er versprach allen Denen, die sich hier ansiedelten, Steuerfreiheit und hatte dabei besonders die Absicht, dadurch die Räuber zu verscheuchen, welche sich in dieser Gegend herumtrieben und vorzüglich eine alte Burg, östlich vom jetzigen Orte gelegen, als Schlupfwinkel benutzten.

Ebenso interessant für den Naturhistoriker als für den Reisenden wird der Ort besonders deshalb, weil es von hier an nach Süden zu keine Flöhe mehr giebt. Der 31. Grad n. Br. bildet die südlichste Grenze für den Verbreitungsbezirk dieses interessanten Thierchens. Nur an zwei Orten, in Kuka und Tamkala, haben Barth und Vogel bei ihren vielfachen Kreuz- und Querzügen in Centralafrika diese Plage getroffen. Desto mehr klagt Dr. Vogel in Bondschem über die unzähligen Fliegen, die sich nicht damit begnügten, die Reisenden am Orte zu quälen, sondern ihnen auch noch weithin das Geleit gaben. »Schaaren dieser Fliegen«, erzählt der Doctor, »begleiteten uns von hier aus; während des Marsches saßen sie auf oder unter den Kameelen und am Abend erfüllten sie die Zelte. Die meisten starben, bevor wir Sokna erreichten. Sonderbar war es, daß von diesem letztgenannten Platze, der auch reichlich mit Stubenfliegen gesegnet ist, keine einzige mitging, gleichsam als ob sie wüßten, daß ein Marsch über die Schwarzen Berge und durch die darauf folgende Wüste zu viel für ihre schwachen Kräfte sei.«

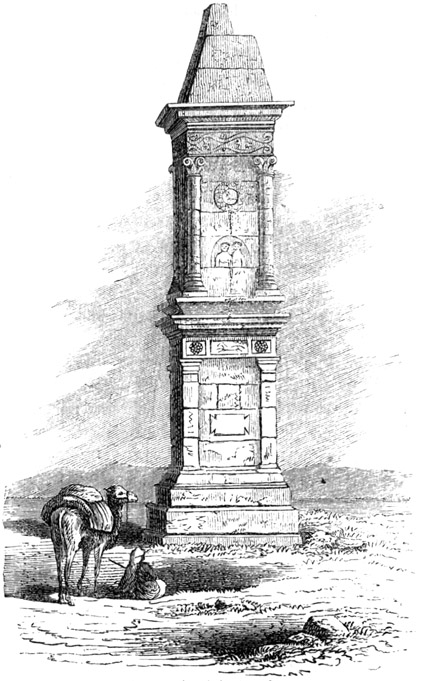

Man hatte jetzt das Gebiet von Tripoli verlassen und war in Bondschem in die Regentschaft von Fessan getreten. Ehedem hatten auch hier im Innern der unerquicklichen Wüste die Römer Niederlassungen gegründet. Ein ziemlich gut erhaltener Thorbogen, auf jeder Seite von einem viereckigen Thurme begrenzt, ist in Bondschem noch redender Zeuge davon. Auch westlich von diesem Orte, einige zwanzig Meilen entfernt, finden sich mehrfache Ueberbleibsel aus den Zeiten der Römerherrschaft. Das Wadi Tolagga bezeichnet dort die Nordgrenze der großen Hammada, dieser Wüste in der Wüste; dort, wo die nähere, gerade von Nord nach Süd führende Karawanenstraße sich in zwei Arme spaltet, um durch das ödeste aller Wüstengebiete zu dringen, steht noch ein massiv gebauter Thorbogen bei dem verfallenen Orte »Gharia el gharbia«. Eine Inschrift, von den Arabern beim Bau eines Wartthurms verwendet, aber von jenem römischen Thore stammend, sagt deutlich, daß hier das Standquartier einer Abtheilung römischer Krieger war und daß jene Befestigungen mindestens aus den Jahren zwischen 232 und 235 nach Chr., aus den Zeiten des Marcus Aurelius Severus (Antonius oder Alexander) herstammen.

Der Ort Gharia erfreute sich ehedem eines erfreulichern Wohlstandes, bis die räuberischen Ursilla sein Gedeihen störten. Unablässig lauerten Abtheilungen dieses feindlich gesinnten Stammes in der Nähe und überfielen jeden kleinern Trupp der Bewohner, welcher sich außerhalb der Stadtmauern wagte. Gegen 300 bis 350 Dattelpalmen liefern den wenigen noch übrigen Bewohnern Speise; außerdem bauen dieselben eine kleine Quantität Weizen und Gerste. Der Ort wird aber von den Karawanen gemieden, da sein Wasser als ungesund gilt. Jene räuberischen Urfilla waren auch Ursache, daß die gerade Karawanenstraße von Tripoli nach Mursuk weiter östlich über Bondschem und Sokua verlegt ward, während sie früher vorzugsweise durch die Hammada ging.

Die vielbesprochene Hammada, d. h. die Durchglühte, ist eine felsige Hochebene, die in der Richtung von Nord nach Süd sechs Tagereisen, gegen 30 Meilen weit, sich erstreckt. Ihre Oberfläche steigt bis zum Redjm el Erhba, dem »Zeichen der Steinhaufen«, zu einer absoluten Erhebung von 1450 Fuß an und senkt sich sehr allmälig von hier aus sowol nach Nord als nach Süd. Ihre Nordgrenze befindet sich etwas nördlich vom 30. Grad; ihr Südrand, welcher schroff und steil abstürzt, streift den 28. Grad n. Br. Diese mächtige Felsplatte wird aus denselben Gesteinlagen gebildet, welche wir bei Bondschem bereits erwähnten und deren Glieder dem Reisenden in den Schwarzen Bergen, die gewissermaßen die südöstliche Fortsetzung der Hammada bilden, wiederum unheimlich entgegentreten. Die Oberfläche bildet ein verwitterter Kalkstein, stellenweise mit Kieseln und Feuersteinen untermischt. Streifen losen Flugsandes kommen ebenfalls vor und verleihen durch ihre besondere Häufigkeit einer weiten Strecke südlich vom »Zeichen der Steinhaufen« den Namen »el Homrah« d. h. »die Rothe«. Unterhalb des lockern Kalkes liegen Schichten von Mergel, noch tiefer lagern Thonflötze mit eingestreuten Gypsmassen, und die Sohle des ganzen Gebirgsstockes bildet eine mächtige Schicht schwarzen Sandsteins, der auf den ersten Anblick dem Basalt täuschend ähnlich sieht und nur auf dem frischen Bruch seine wahre Beschaffenheit verräth. Jene Färbung verdankt er einem reichen Gehalt an Eisen. Besonders deutlich zeigt sich der Bau der Hammada an ihrem steilen, zerrissenen Südrande, an welchem rauhe Pfade nach »dem Brunnen« (»el Hassi«) hinabführen, der ebenso der einzige Brunnen der Hammada ist, wie diese ihrerseits einzig unter den Wüsten dasteht. Der Hassi, welcher 696 Fuß über dem Meer, also 760 Fuß unter der höchsten Stelle der Hammada liegt, ist eben auch nur Brunnen, reichlich mit gutem Wasser versehen, sonst aber auch weiter nichts. Weder Baum noch Strauch umgrünt ihn, nichts gewährt dem lagernden Reisenden Schatten und dem durch den einförmigen Wüstenmarsch ermüdeten Auge Erquickung. Nur einige Mauertrümmer sind in seiner Umgebung. Es sind die Ueberbleibsel eines Karawanenhauses, das in frühern Zeiten hier für die Wanderer errichtet war und das noch die Eintheilung in gegen 20 Zellen erkennen läßt. Die Fehden der Urfilla haben es zerstört.

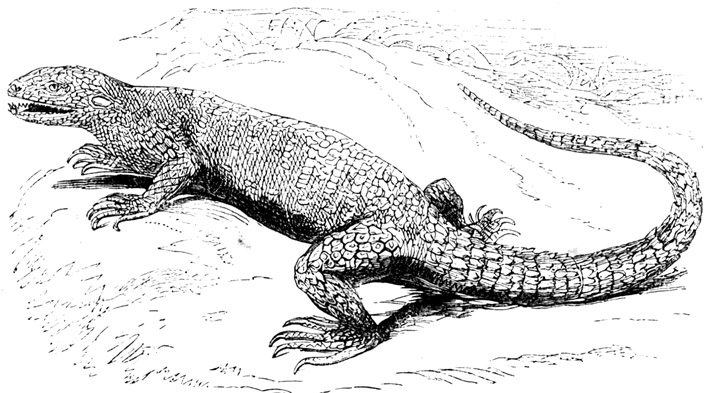

Die Hammada ist nicht gänzlich ohne Regen. Zur Winterszeit werden die Nächte auf dieser weiten Hochebene empfindlich kalt. Während der verhältnißmäßig langen Nächte kühlt sich das Plateau, das durch nichts geschützt ist, stark ab, die Temperatur sinkt bis auf wenige Grad, während sie im Sommer zur Mittagszeit sich bis zur unerträglichen Hitze steigert. Die Regenschauer, welche die Hammada netzen, verleihen derselben bei der losen Beschaffenheit des Gesteins nur geringe Erfrischung. Nur wenige Gewächse vermögen es, jene starken Gegensätze der Wärme und die lange Fastenzeit der Trockenheit zu ertragen. Am ehesten siedeln sich krautartige Pflanzen in den Einsenkungen und flachen Thälern an, die mit vorherrschender Richtung von Ost nach West sich bis zu weiten Ausdehnungen erstrecken. Gewöhnlich sind es solche Gewächse, deren ganze Entwickelung vom Keimen bis zur Reife der Samen nur wenige Wochen in Anspruch nimmt. Ghutuf und Retem, eine Schwalbenwurzart ( Vincetoxicum), werden unter denselben namhaft gemacht. In einem jener Wadis hat sich eine eigenthümliche niedere Strauchart, »el Djederia« von den Arabern genannt, angesiedelt. Eine dürftige Gruppe verkrüppelter Palmen und ein einzelner Talhabaum sind die einzigen höhern Gewächse, welche der Reisende während sechs langer, mühseliger Tagereisen trifft. Willkommener als sie sind ihm die Trüffeln, welche stellenweise ziemlich zahlreich auftreten und eine Abwechselung in die einförmige Wüstenkost aus Mehl mit stinkendem Salzwasser und einigen Datteln bringen. Ebenso kümmerlich zeigt sich das Thierleben der Hammada. Ein kleiner grüner Vogel, unserer Ammer ähnlich, bewillkommnet die Karawane an ihrem Lagerplatze. Einem Bettler ähnlich zieht das Thierchen seinen Hauptunterhalt von den vorüberziehenden Karawanen, indem es das Ungeziefer von den Füßen der Kameele abliest. Zwischen den Steinen huschen Eidechsen hervor, von den Arabern Bukeschasch genannt und schonungslos verfolgt, da sie dieselben für außerordentlich giftig halten. Worauf die Araber ihre Meinung von der Giftigkeit dieses Thieres gründen, ist uns nicht näher bekannt. Es erscheint uns sogar möglich, daß dieser amphibiale Wüstenbewohner verwandt, vielleicht gar identisch ist mit dem von den Arabern in Aegypten Hardun genannten Thiere ( Stellio vulgaris, gemeine Dornechse), das sich in Aegypten auf den Steinhaufen der Ruinen häufig findet und ebenfalls in den nordafrikanischen Wüsten getroffen wird. Der Hardun ist weder giftig noch gefährlich, flieht vielmehr so schnell als möglich in Steinritzen und Erdlöcher, sobald Menschen sich nähern, wird aber trotzdem von den Arabern gehaßt und von ihnen getödtet, wo sie seiner irgend habhaft werden können. Dieser Haß soll in der Gewohnheit des Thieres, während des Stillsitzens gewisse rasche, nickende Kopfbewegungen zu machen, begründet sein; die muhamedanischen Wüstenwanderer sind dadurch auf die alberne Meinung gekommen, der Hardun verspotte sie und ahme die Kopfbewegungen verhöhnend nach, die den Gläubigen beim Gebet vorgeschrieben sind. Der Rumpf des Hardun ist einen Fuß lang, der Schwanz ebenfalls; dazu verleiht der dicke, krötenartige Kopf dem olivengrünen, schwarz gewölkten, auf seiner Unterseite gelben Thiere ein verdächtiges Ansehn und ist wohl geeignet, besonders in einer solchen Umgebung den Widerwillen zu erhöhen, welchen der Mensch gewöhnlich gegen die Thiere dieser Familie empfindet.

Der Hardun ( Stellio vulgaris ).

Als Richardson mit Overweg und Barth die Hammada durchwanderte, ward ihr Reisezug von Felsenschwalben begleitet. Bei den kalten Regenschauern und heftigen Stürmen, die während der Nacht die Lagernden überfielen, verkrochen sich die zutraulichen Thierchen in die Zelte der Reisenden und suchten Schutz zwischen den Kisten und abgeladenen Effekten, der ihnen freilich nicht lange vergönnt blieb, da der Wind die Zelte umriß.

Der Nordrand der Hammada steigt weniger schroff an als der südliche. Von dem mit Sidder- ( Rhamnus Nabeca), Ethel- ( Tamarix) und Ghurdokbäumen bewachsenen Wadi Tolagga und dem Brunnen Tabonieh, dessen Wasser freilich brakisch ist, hebt sich die Krautrinne des Wadi Lebaerek und Schak allmälig bis zu dem ebenfalls Lebaerek genannten Hügel empor. Erst bei letzterem betritt der Wanderer das Schreckensgebiet der Hammada und wirft, dem allgemeinen Gebrauche gemäß, einen Stein auf die bereits aufgethürmten Haufen. Hier an der Grenze der Wüste, wenige Stunden von den vorhin erwähnten Resten der römischen Befestigung zu Gharia el gharbia, ragt noch ein ziemlich gut erhaltenes Grabmal, das vielleicht die Stätte bezeichnet, an welcher mehrere auf einander folgende Befehlshaber jener Feste ruhen. In drei Stockwerken erhebt es sich, wie die nebenstehende Abbildung zeigt, vielfach verziert und reich geschmückt, so daß es durch seine architektonische Schönheit auch in einer fruchtbaren und reichbevölkerten Gegend die Aufmerksamkeit und das Interesse des Reisenden auf sich ziehen würde, wie viel mehr in einer verlassenen Gegend, wie diese, am nördlichen Rande einer großen, wasserlosen Wüste.

»Wie ein einsamer Leuchtthurm von Macht und Bildung«, sagt Dr. Barth, »hebt sich jenes Denkmal aus der meerähnlichen Fläche der wüsten Hochebene, die augenscheinlich die Eroberer der alten Welt nicht abzuschrecken vermochte, als eine in Stein geschriebene Urkunde einer Zeit höher entwickelten Lebens empor.«

Bei der Schönheit und Kunstvollendung dieser Denkmäler ist es nicht zu verwundern, daß sie von den rohen und jeder Kunstthätigkeit unfähigen Bewohnern der Umgegend als Götterbilder oder Kultusstätten betrachtet werden. Sie äußern abergläubische Scheu vor denselben und betrachten ihre Umgebung als einen Lieblingsaufenthalt feindlicher Dämonen und Geister. Und selbst den aufgeklärtern Europäer ergreift ein eigenthümliches, unheimliches Gefühl, wenn er hier in der öden Umgebung, weit entfernt von europäischem Kulturleben, diesen Bauten gegenüber steht. Unwillkürlich sieht er nach seinen Waffen und schaut sich bedächtig nach allen Seiten um, während er vielleicht die Umrisse des Denkmals in seinem Skizzenbuche entwirft.

Die Ostseite der Hammada wird von einem Wadi begrenzt, an dessen Nordende Bondschem und an dessen Südspitze die Stadt Sokna liegt. In diesem Thale zog Dr. Vogel mit seinen Gefährten genau in der Richtung von Nord nach Süd weiter. Der Weg führte abwechselnd über kiesigen Boden und zwischen Sandhügeln hindurch. Gypsstücken und traubenförmiges Eisenerz, sowie gemeine Opal- und Achatstücken bedeckten den Grund, bis man nach drei Meilen jenen sonderbaren, 70 Fuß hohen einzelnen Kalkhügel sah, welcher wegen seiner seltsamen Form von den Eingebornen die »Basin-Schale« (Kuchennapf) geheißen wird. Basin ist das bereits erwähnte puddingähnliche Lieblingsgericht der Tuariks. Etwa zehn Meilen südsüdöstlich befindet sich am Fuße einer Hügelkette (welche von der Straße in einer Art Paß, Chormut el Mhalle, d. i. eine Oeffnung für die Menge, Heerstraße, – oder auch Wadi Bunage genannt, durchschnitten wird), ein ähnlicher 120 Fuß hoher Felsen, das Zelt (Chiëma) genannt.

Römisches Grabmal in der Hammada.

Südlich vom Wadi Bunage folgt wieder steinige Wüste, im Osten von einer Bergkette begrenzt, welche sich in ungefähr vier Meilen Entfernung parallel mit der Straße dahinzieht. Fünf Meilen vorher, ehe man Sokna erreichte, ging der Weg über einen Höhenzug, der in der Richtung von Nordnordwest nach Südsüdost streicht und zwar über die östlichste Spitze desselben. Sowie man die ersten, etwa 200 Fuß hohen Berge passirt hatte, traf man in einem kleinen Seitenthale auf eine Quelle, Tmad el Tar, und fand hier die erste Spur von Wasser, seit man Bondschem verlassen. Tmad nennen die Araber jeden Ort, an dem man Wasser findet, sobald man den Sand wegräumt.

Endlich passirte die Karawane noch ein kleines Thal, durchschritt einen Palmenwald und sah in einem Thalkessel die Stadt Sokna vor sich liegen. Ringsum erheben sich die Schwarzen Berge (Soda, nach Lyon Soudah). Oestlich vom Meridian von Sokna bildet dieser Gebirgszug ein vollkommen ebenes Plateau, welches bei der tiefblauen Farbe des Gesteins täuschend den Anblick des See-Horizontes giebt. Die Stadt ist gut gebaut und hat etwa eine halbe Stunde im Umfange. Eine gut erhaltene Mauer mit acht Thoren umgiebt sie und im Innern zeigt sich ein solcher Grad von Reinlichkeit und Wohlhäbigkeit, daß der Ankommende davon angenehm überrascht wird. Vierzig Brunnen, deren Wasser nach Dr. Vogel's Messungen 32° C. hat, versorgen die Stadt und ihre Gärten mit hinreichendem Wasser und es ist deshalb Ueberfluß von Obst und vorzüglich von Datteln vorhanden. Von der außerordentlichen Menge, in welcher diese Fruchtpalme hier gepflegt wird, kann man sich eine Vorstellung machen, wenn man erfährt, daß Abd el Gelid im Jahre 1829, als er Sokna belagerte und die Bewohner zur Uebergabe zwingen wollte, durch seine Leute binnen sieben Tagen 43,000 Stück fällen ließ und daß trotzdem jetzt noch 70,000 Stämme vorhanden sind. Hier in den Gärten von Sokna, unter 29° 4' n. Br., findet der Maulbeerbaum in Afrika seine Südgrenze. Die 2500 Einwohner der Stadt erfreuen sich durch diesen reichen Ertrag ihrer Umgebung und ihre rege Handelstätigkeit ziemlichen Wohlstandes. Sie sind ein Berberstamm und sprechen einen besondern Dialekt der Berbersprache, welcher sich auch drei Tagereisen von hier an der Straße nach Benghasi bei den benachbarten Fok-Ha findet. Schon Denham rühmt den freundlichen Charakter der Bewohner von Sokna. Das Haus, das er hier 1822 bewohnte, bestand aus einem Hofraume von 18 Fuß im Geviert. An denselben stieß ein kleines, dunkles Zimmer, wohin zwei Stufen führten; – eine idyllische Einfachheit! Das Hauptgewicht wird bei diesen Wohnungen darauf gelegt, daß der Hofraum, der zum hauptsächlichen Aufenthalt dient, hinreichenden Schatten gewährt; dort nimmt man Besuche an und läßt sich dabei auf ausgebreiteten Matten nieder.

Die Frauen in Sokna kleiden sich fast ebenso wie diejenigen in Tripoli. Ihre weiten seidenen oder baumwollenen Gewande sind häufig gestreift; ihre Ohren schmücken sie mit großen silbernen Ringen, mit eben solchen Zierrathen auch Arme und Füße. Bei den Aermern vertritt Glas oder Horn die Stelle des Silbers.

Der genannte Reisende hatte bei seinem Aufenthalt in Sokna Gelegenheit, der Hochzeit eines reichen Einwohners beizuwohnen. Seine lebhafte Schilderung gewährt ein anziehendes Bild von den eigentümlichen heitern Sitten jenes Völkchens.

Die Verlobung, so erzählt er, findet gewöhnlich ein Jahr vorher statt; die Hauptfeierlichkeit der Hochzeit fällt auf den Abend. Am Morgen des Hochzeitstages ertönt die Musik der Stadt oder des Stammes, aus einer Sackpfeife und zwei kleinen Trommeln bestehend. Es wird der Braut und dem Bräutigam ein Ständchen gebracht. Der letztere legt seinen Festanzug an und geht prunkend durch die Straßen der Stadt, Jung und Alt ziehen jubelnd hinterdrein. Währenddem versammeln sich die befreundeten Frauen in dem Hause der Braut, alle aufs schönste geputzt; dort setzen sie sich an die Maueröffnungen, die statt der Fenster dienen und nach dem Hofe gehen. Wenn alle Platz genommen haben, die Braut auch an einem Fenster, aber dicht in ihren Ueberwurf verhüllt, werden die Kleider der Braut, seidene Hemden, Schals, seidene Beinkleider und feine Ueberwürfe, um ihren Reichthum zu zeigen, von der Spitze des Hauses ausgehängt, so daß sie fast die Erde berühren. Die jungen Häuptlinge dürfen dann ihre Aufwartung machen; sie erscheinen mit ihrer Musik, und eine oder zwei Tänzerinnen schreiten in aller Form mit langsamen, abgemessenen Schritten voraus. So ziehen sie bis in die Mitte des Hofes. Die Frauen begrüßen die Besuchenden mit dem Rufe: »Luh! luh! luh!« Diese erwiedern es, indem sie, die Hand auf die Brust gelegt, im Kreise herumziehen. Hierbei haben sie volle Zeit, die ringsum sitzenden Schönen zu mustern, von denen selten eine ihren Schleier nicht lüftet. Nachdem die Besuchenden ihren Umgang gemacht haben, überreichen sie das Geschenk. Die erste Tänzerin zeigt es, und je nachdem es mehr oder weniger kostbar ist, wird der Geber von den Zuschauerinnen bewillkommnet. Zum Schluß feuern alle Angekommenen ihre Pistolen ab und die Frauen rufen als Antwort ihr: »Luh! luh! luh!« Kurz vor Sonnenuntergang schickt sich die Braut an, das väterliche Haus zu verlassen. Sie besteigt ein Kameel, das einen eigenthümlichen Käfig aus Flechtwerk trägt. Dieser Sitz ist mit Fellen, Schals und schönen Stoffen so verhängt, daß die darin sitzende Dame zwar Alles sehen kann, was um sie herum vorgeht, ihrerseits aber nicht bemerkt wird. Alle Bekannte und Freunde geben ihr das Geleite zur Stadt hinaus, wer es irgend möglich machen kann, erscheint beritten und mit Schießgewehr bewaffnet. Die Reiter führen Scheingefechte auf, sprengen zu zwei oder vier gegen einander an, während der Zug sich rings um die Stadt bewegt, und schießen in der Nähe der Braut ihre Gewehre ab. Je größer die Menge von Pulver ist, welche verwendet wird, desto größer ist die Ehre für die Braut. Zur Abwechselung nähert sich der Bräutigam dem Kameel der Braut, das von Negerinnen umgeben ist, und wird zur großen Freude der Zuschauer mit lautem Schreien und Kreischen wieder zurückgetrieben. Schließlich hält der Zug an des Bräutigams Wohnung. Hier erfordert es nun die gute Sitte, daß die Braut sich überrascht stellt und mit vielem Sträuben sich weigert abzusteigen. Die Umgebung verführt dabei einen großartigen Lärm, die Männer schreien, die Weiber kreischen, und nach vielen Anstrengungen gelingt es endlich, die Braut zu bewegen, in das Haus ihres Verlobten einzutreten. Als Empfangsgruß steckt ihr der Bräutigam ein Stück Zucker in den Mund, sie thut das Gleiche und auf diese Weise hat das Ehebündniß seinen süßen Anfang genommen.

Auch Dr. Vogel feierte in Sokna, zwar keine Berberhochzeit, aber doch ein Fest in Gemeinschaft seiner vertrautesten Begleiter, ein Fest, das ihn halb freudig im Geiste in die ferne Heimat zurückversetzte. Er trank hier am Geburtstage seines geliebten Vaters das letzte Glas Wein, welches von dem kleinen Reisevorrath noch übrig war, auf das Wohl des Entfernten in der Ueberzeugung, daß die Seinen daheim in gleich warmer Weise seiner gedachten!

In der Nähe von Sokna liegen mehrere ziemlich bedeutende Ortschaften: el Xer gegen 1¾ Meilen östlich, Huhn 1 Meile nördlich und Wodan 5 Meilen östlich. Letzteres liegt in den Bergen.

Dr. Vogel hatte gehofft, in dem wegen seiner Fruchtbarkeit so gepriesenen Thale von Sokna eine reiche Ausbeute für seine botanischen Sammlungen zu finden wegen der vorgerückten Jahreszeit traf er aber Alles dürr und von der Sonne verbrannt. Eine Gartenraute ( Ruta) und eine Schwalbenwurz ( Vincetoxicum) waren das Einzige, was er an einer geschützten Stelle unter 30° n. Br. noch frisch vorfand. Nur wenige andere Formen vermochte er aus den vertrockneten Resten außerdem zu erkennen. Hohe Büschel versengter Gräser und Teppiche von verschrumpftem Thymian ( Thymus) und Beifuß ( Artemisia) zeigten ihm, welche ergiebige Ausbeute er vielleicht drei Monate früher hätte haben können. Im Gebiete von Fessan hörte die wilde Flor fast ganz auf, mit Ausnahme eines stachligen Gewächses aus der Familie der Schmetterlingsblümler ( Papilionaceae), das den Kameelen zum Futter dient und von den Arabern Agul genannt wird. Der Agul ( Alhagi maurorum) ähnelt unserer bekannten Hauhechel ( Ononis), wird wie diese 1–2 Fuß hoch und trägt an den zähen Stengeln sitzende einfache Blätter von eirunder Gestalt, an derem Grunde mehrere scharfe Dornen entspringen. Aus den Blattwinkeln sprossen kleine Büschel blauer Schmetterlingsblüten und aus den Zweigen schwitzt ein süßschmeckendes Gummi, das in kleinen Körnern verhärtet. Nur durch sein kräftiges Gebiß und die durch feste Hornhaut geschützten Lippen wird das Kameel befähigt, eine solche stachlige Kost zu bewältigen. Hie und da fand sich auch ein Tamariskenstrauch, der in seiner feinen, aufstrebenden Astvertheilung und seinem zierlich kleinen, fast schuppenförmigen Laubwerk einem großen Heidekraut sehr ähnlich sieht. Auch die rosenrothen kleinen Blumen, die Sträuße an den Zweigspitzen bilden, erhöhen den Vergleich. Es ist dies derselbe Strauch, welcher Manna ausscheidet und von manchen als das Gewächs bezeichnet wird, das der Brodlieferant der Israeliten bei ihrer Wüstenfahrt gewesen sei; Andere wollen auch den oben beschriebenen Agul an diesem Verdienst Antheil nehmenlassen. (Unsere nebenstehende Abbildung zeigt in der Mitte die Spitze eines Blütenzweiges der Tamariske in natürlicher Größe; c. ist eine Blüte von oben gesehen, ungefähr sechsmal vergrößert, d. dieselbe von der Seite mit einem unter ihr stehenden Blatte. Fig. b. stellt eine reife, aber noch verschlossene Fruchtkapsel vergrößert dar und zeigt an ihrem Grunde die vertrockneten Blütenblätter; a. ist ein ausgefallenes Samenkorn, mit seiner Federhaarkrone, ansehnlich vergrößert.)

Nur Dattelpalmen zeigten sich in ermüdender Wiederholung in den Oasen, und unter ihren Stämmen thürmte sich der verwüstende und Alles begrabende Sand zu hohen Hügeln, gleichsam als wolle er versuchen, auch sie zu ersticken. Nach dem Aufbruch von Sokna mußte die Karawane die Schwarzen Berge erklimmen. In einem kleinen Querthale führt der rauhe Weg zunächst nach Godfah, einer Quelle mit sehr gutem Wasser hinauf. Die Berge gewähren einen grotesken, wilden Anblick. Sie erheben sich 400–600 Fuß sehr steil über die Thalsohle und sind grell kolorirt. Der Sandstein, aus dem die mächtigen obern Lagen bestehen, ist durch seinen Eisengehalt schwarz gefärbt, die tiefern Flötze gehen ins Braune und Gelbe über. Die Häupter des Gebirges schillern stark ins Bläuliche und sehen aus, als seien sie mit Reißblei bedeckt. Diese dunkle Färbung zieht sich stellenweise in das untere Gelb herab, sowie umgekehrt mitten im Schwarz kreisrunde große Flecken von Gelb und Braun vorkamen. Die Gipfel sind niedrige, stumpfe Kuppen, die Thäler meist rund oder oval, stets überall abgeschlossen. Dr. Vogel sagt, daß die ganze Scenerie bei dem gänzlichen Mangel alles pflanzlichen und thierischen Lebens auffallend an eine Mondlandschaft erinnere. Die untern Schichten des Gebirges sind Kalksteine von gelblicher Farbe, fast ganz aus Resten von Seethieren gebildet. Dieser Kalk, obgleich von ziemlicher Härte, verwittert doch leicht durch den Einfluß der Luft, durch Regen und Wind. Er bröckelt herab und giebt zur Entstehung von Höhlen Veranlassung. Auf diese Weise verlieren die obern Schichten ihren stützenden Unterbau und stürzen endlich, wenn sie sich nicht mehr zu halten vermögen, krachend herab, zu vielen Felsblöcken und Trümmern zerberstend. Auch weiße Gypsschichten kommen einzeln zwischen dem Kalkstein vor.

Tamariske ( Tamarix.

Der Höhenzug der Schwarzen Berge ist sechs Meilen breit. Koloquinten ( Colocynthus; siehe das Schlußbild S. 90) waren das einzige Gewächs, das unserm Reisenden hier vorkam. Diese gurkenähnliche Pflanze bedeckt zu Tausenden den Boden in den erwähnten Thälern. Ihre rauhen Blätter sind tief fiederspaltig getheilt und die Blüten wie bei unsere Gurke zweierlei Geschlechts, so daß die einen, welche nur Staubgefäße enthalten (siehe auf der Abbildung S. 90 rechts!), nach dem Verblühen ohne Fruchtansatz abfallen und nur die sogenannten weiblichen sich zu kuglichen rauhen Kürbisfrüchten entwickeln. Die Früchte derselben sind zwar nicht genießbar, werden aber von den Tibu als Medizin bei mehreren Krankheiten benutzt. Sie lassen sie etwa zwölf Stunden lang in einer Schale Milch liegen und trinken dann letztere. Die Kerne wässern sie eben so lange ein, um ihnen die Bitterkeit zu benehmen, dann werden sie unsern Kürbiskernen ähnlich geröstet und verzehrt.

Jenseits der Schwarzen Berge beginnt die Wüste Ben Afien (Serir ben Asien) und reicht bis nach Om el Abid. Sie ist ein würdiges Seitenstück zu der westlicher liegenden erwähnten Hammada, eine vollkommene Ebene ohne Wasser, ohne Pflanzen und ohne Thierleben. Ein großer Unterschied zwischen Barth's Reise durch die Hammada und Vogel's Zug durch Ben Asien lag darin, daß ersterer von der kühlern Jahreszeit begünstigt ward, letzterer aber die trostlose Strecke in der Mitte des Sommers passirte. Damit die Füße der Kameele nicht zu stark von der Hitze des Bodens angegriffen würden, wählte man die Nächte zur Reise.

Schon bei Sokna trifft man Salzlachen, jenseits der Schwarzen Berge aber ist der Boden überall bis nach Mursuk mit einer Salzkruste überzogen. Trotzdem findet sich hier auch ein Brunnen mit süßem Wasser bei Om el Abid.

In der Nähe des Städtchens Sighem, das in der Richtung nach Süden dann folgt, ist der Brunnen Temahint, in dessen Umgebung sich einige Araber vom Stamme Uelad Sliman niedergelassen haben und hier ihre Kameele weiden. Diese Uelad Sliman, ein abenteuerlustiger und raubsüchtiger Stamm, war in frühern Zeiten im Tripolitanischen seßhaft gewesen. Ihr unruhiger Geist hatte sie aber getrieben, weiter nach Süden vorzudringen, und so hatte sich die Hauptmasse derselben bis zu den Ufern des Tsad-Sees durchgeschlagen, während kleinere Abtheilungen auf verschiedenen Zwischenstationen sich festsetzten, lieber das Schicksal dieses Volkes und über die zwischen ihnen und den Berber- und Negervölkern stattgehabten Kämpfe werden wir besonders dann Gelegenheit nehmen, einige Worte hinzuzufügen, wenn unser Reisender das Gebiet ihres südlichsten Postens erreicht.

Vielfach bietet sich dem Reisenden in Fessan Gelegenheit, die Charakterverschiedenheiten der Völkerschaften zu vergleichen, welche in dem großen Wüstenstriche Nordafrikas hausen.

Soweit die geschichtlichen Ueberlieferungen uns darüber unterrichten, bewohnten die sogenannten Berberstämme das nördlichste Gebiet des Erdtheils, während in Fessan sich eine schwarze Negerbevölkerung befand. Jene Berber waren semitischen Ursprungs, muthmaßlich von Osten her eingewandert und durch nachfolgende Einwanderungen verwandter Stämme, die sich unter einander vermischt hatten, wiederum in mehrere Völkerschaften unterscheidbar, die aber in Körperbau, Sitten und Sprache viel Uebereinstimmendes besaßen. Sie wurden als Libyer, Mauren, Numidier u. s. w. bezeichnet. Ihre Ausbreitung nach Süden war verhältnißmäßig beschränkt, Wargela und Tauat waren noch im Besitz der Schwarzen. Die frühern Eroberer Nordafrikas, die Römer, Vandalen und Byzantiner, verfuhren sehr schonend gegen die Berber oder Imoscharh, wie sie vielleicht richtiger genannt werden müßten. Diese behielten deshalb die einmal eingenommenen Plätze an der Küste und die einen von ihnen traten zum Judenthum über, die andern wurden Christen. Gewaltiger war dagegen die Veränderung, welche durch die fanatisirten Araber hervorgerufen wurde. Letztere benahmen sich gleichzeitig aus religiösen und politischen Gründen höchst unduldsam. Die Berberstämme wurden im gleichen Maße nach Süden gedrängt, wie die Araber sich in größern Mengen von Norden und Osten her ansiedelten. Trotzdem gingen jene Veränderungen der Wohnsitze nicht plötzlich vor sich, sondern fanden erst im Laufe größerer Zeiträume statt. Ein vorzüglicher Anstoß ward in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts gegeben, in welcher auf Antrieb des ägyptischen Ministers Ahmed ben Ali el Djerdjerani zahlreiche Araberfamilien von Aegypten aus nach den Berberstaaten übersiedelten. Ein großer Theil der nach Süden ziehenden Berber nahm den Glauben ihrer Dränger an, und von dieser Aenderung der Religion erhielten sie wahrscheinlich den Namen Tuariks, d. h. Leute, welche ihren Glauben aufgegeben haben. Diese Bezeichnung wird nur von den Arabern gebraucht, sie selbst nennen sich Imoscharh. Noch jetzt sind die Feindseligkeiten zwischen den Stämmen beider Völkerschaften nicht erloschen, eifersüchtig stehen sie sich gegenüber, die Hand am Speer, und benutzen jede Gelegenheit, um das Uebergewicht über den Nebenbuhler zu erlangen.

Tuariks (Imoscharh).

Die Araber haben auch in Afrika, das mit seinem Wüstenleben ihrer ursprünglichen Volksheimat gleicht, die allen Sitten und das alte Wesen größtentheils unverändert behalten. Diese wilden Gesellen, halb Hirten, halb Räuber, meistentheils hagere Gestalten, fallen durch die ausdrucksvollen, mitunter sogar schönen Züge ihres Gesichts auf. Das schlichte, schwarzglänzende Haar säumt das gelbbraune, sonnenverbrannte Antlitz, die lebhaften schwarzen Augen verrathen die leicht erregbaren, ungezügelten Leidenschaften. Trotz der Magerkeit im Bau besitzen die Glieder bedeutende Muskelkraft und Ausdauer, ihre Bewegungen sind schnell und gewandt, und wer einen Arabertrupp in Unterhaltung begriffen findet, glaubt Zeuge eines heftigen Zankes zu sein, so lärmend und schreiend, gestikulirend und beweglich geht Alles zu.

Vielfach mag der Fremde sich freilich getäuscht sehen, wenn er bei jedem Araber die alte vielgerühmte Gastfreundschaft zu finden glaubt; doch suchen noch zahlreiche Wohlhabendere eine Ehre darin, den Reisenden, der sich ihrem Schutze vertraut, zu pflegen. Begeistert für die Großthaten ihrer Vorfahren, lauschen die Araber am Abend, auf dem platten Dache eines Hauses oder neben dem glimmenden Wachtfeuer gelagert, mit gespanntester Aufmerksamkeit den poetischen Schilderungen und den aus dem Stegreif erfundenen Gesängen eines besonders begabten Genossen. Es finden sich solche Erzähler bei jedem Stamme einzelne, welche durch ihre Fertigkeit in der Rede, durch den Bilderreichthum ihrer Vorträge und durch die Leidenschaftlichkeit, mit welcher sie ihre Zuhörer fortreißen, selbst den gebildeten Europäer in Erstaunen setzen. In gleicher Erregbarkeit verfolgen die Lauschenden den Gang der Erzählung und zerfließen jetzt in Thränen, während sie kurz darauf laut auflachen oder durch Händeklatschen ihre Theilnahme zu erkennen geben.

Von dem Araberlager bei Tamehint 2½ Meile nach Süden gelangten unsere Reisenden nach Sebha, einem kleinen Orte mit Dattelpflanzungen, in dem vor einigen zwanzig Jahren der Häuptling der erwähnten Uëlad Sliman, Abd el Gelid, derselbe, dessen Zerstörungen wir bei Sokna berührten, seinen Sitz aufgeschlagen hatte. Von den 4000 Einwohnern, welche der Ort ehedem zählte, sind nur noch etwa 400 übrig.

Um Sebha haben sich eine Anzahl Familien von dem Berberstamme der Tynilkum angesiedelt und nähren sich theils von den Früchten der Dattelpflanzungen, theils von dem Ertrag ihrer Herden, denen sie die größte Sorgfalt widmen. Besonders besitzen sie zahlreiche Schafe und Kameele, und mit den letztern übernehmen sie für die Kaufleute in Fessan Waarentransporte durch die Wüste. Weithin sind diese Tynilkum wegen ihrer Treue und ihres religiösen Ernstes in gutem Ruf. Der ganze Stamm besteht aus etwa 350–400 Familien. Die Mehrzahl derselben bewohnt die Strecken zwischen Mursuk und Rhat, im Westen der erstgenannten Stadt. Alle halten aber eng zusammen und handeln stets in der größten Uebereinstimmung mit einander. Sie sind, wie sie selbst von sich sprichwörtlich sagen, »einig wie Mehl, das durch die verschiedenen Löcher eines Siebes in denselben Topf fällt!« Giebt ein Araberlager mit seinen Barden beim Scheine des glimmenden Nachtfeuers ein wildes Bild der Wüstenpoesie, so gewährt ein Wohnplatz der Tynilkum in der Dämmerung des Abends eine ganz verschiedene Scene. Im klaren Mondlicht schimmern die reinlichen Hütten, einige mit platten, andere mit spitzzulaufenden, kegelförmigen Dächern. Die Ordnung, die in ihnen herrscht, zeichnet sie vortheilhaft vor den oft unreinlichen Araberwohnungen aus. Die Frauen, angenehme, rüstige Gestalten, sind emsig beschäftigt, die Reisevorräthe zusammen zu tragen und zu packen. Muntere Kinder spielen auf dem Sandplatz in heitern Gruppen. In einiger Entfernung vom Orte aber, auf einem flachen Hügel, über den das weiße Mondlicht seinen Zauberschimmer ausgießt, haben sich die Männer des Ortes zum Gebet versammelt. Der ernste Klang, halb Gebet, halb Gesang, schwillt jetzt zu mächtigem, sturmähnlichem Geräusch an, dann wieder verhallt er, melodisch sich senkend, zu melancholisch geisterhaftem Tone. Die in ascetischer Weise lang ausgehaltenen Silben »ha, ha!« bekunden den tiefen Ernst, die lebhafte, religiöse Begeisterung, welche alle Versammelten durchglüht.

Die Tynilkum gehören zu einer neuern muhamedanischen Sekte, als deren Stifter Mohammed el Medani genannt wird. Dieser Eiferer gründete ein Kloster bei Masrata und da selbiges mit einigem Besitzthum in Verbindung stand, war er in den Stand gesetzt, zahlreiche Pilger gastfrei zu verpflegen und durch diese Gelegenheit seinen Lehren viele Freunde und Bekenner zu verschaffen. Ein Hauptverdienst seiner Lehre besteht besonders darin, daß er die Verehrung verstorbener Heiligen abschaffte und sich dadurch bestrebte, den Muhamedanismus auf seine ursprüngliche Reinheit zurückzuführen. Der Heiligendienst fand bei den Imoscharh besonders deshalb eine so leichte Aufnahme, weil die Berber vor den Verstorbenen überhaupt die größte Scheu besitzen. Es wird als der größte Verstoß gegen alle gute Sitte betrachtet, den Namen eines Abgeschiedenen auszusprechen, denn man hat die Furcht, der Gerufene möge erscheinen; daher ist es allgemeiner Gebrauch geworden, sofort bei dem Ableben Jemandes dessen Namen zu wechseln. Man nennt die Verstorbenen dann stets mit dem neuen Namen und beruhigt sich damit, daß man meint: der Todte wisse ja diese Bezeichnungsweise nicht, werde also auch nicht durch das Aussprechen derselben in seiner Grabesruhe gestört.

Dr. Barth, der bei seinem langen Aufenthalte unter den muhamedanischen Stämmen Afrikas vielfach Gelegenheit hatte, das religiöse Leben derselben zu beobachten, gesteht, daß er dem Islam wol kräftige Lebensfähigkeit genug zutraut, und spricht seine Freude über das weitere Verbreiten dieser strengen Sekte aus, während er nicht umhin kann, seine Mißbilligung darüber zu äußern, wenn die Muhamedaner gleichgültig gegen die Satzungen ihrer Religion werden und sich nur darin dem Judenthum und den Sitten christlicher Völker nähern, daß sie sich den Genuß berauschender Getränke und ähnliche Untugenden angewöhnen. Wir werden später, bei einem Ueberblick der Geschichte Bornus, Gelegenheit haben, noch andere religiöse Erhebungen innerhalb der muhamedanischen Völker zu erwähnen, und erinnern nur in Kürze an jene großartigen Umwälzungen, welche durch Othman unter den Fellata und durch el Kanemi unter den Bewohnern Bornus hervorgerufen wurden. Von dem Ernst und der Strenge, mit welcher der letztgenannte Fürst hierbei verfuhr, erzählt Denham vielfache Beispiele.

Zwischen Sebha und Rhodoa erstreckt sich wieder eine Wüste von feinem Sande. Der 60 Fuß tiefe Brunnen, Sidr Muserud Lamin genannt, besaß leider zur Zeit keinen Tropfen Wasser. Seitwärts westlich beginnt das Wadi Schergi, dessen weitern Verlauf und nähere Beschaffenheit unser Reisender bei seiner Reise nach den Natron-Seen genauer kennen lernte. Hier, bei dem Dorfe Abiah, fand Dr. Vogel noch eine Gruppe von 50 Oelbäumen, die aber hier keine Früchte mehr tragen. Mit dem Oelbaum findet auch die Aprikose hier ihre Südgrenze. Aus dem Sandboden des Wadi, das den fruchtbarsten Landstrich von ganz Fessan bildet, wuchert die bei den Schwarzen Bergen erwähnte Kologuinte in überreicher Menge und wird dadurch zum lästigen Unkraut, da sie keinen nennenswerthen Vortheil bietet. Um so willkommener wird sie den Straußen; diese wagen sich ihretwegen in die bewohnten Distrikte und verzehren die Samenkerne des Gurkengewächses.

Drei tafelförmige Berge und einer, der die Gestalt einer sehr spitzen Pyramide zeigt, schließen hier das östliche Ende des Wadi Schergi ab.

Das Dorf Rhodoa, durch welches die Straße im weitern Verlauf führte, liegt inmitten schöner Palmenpflanzungen und zeigt Spuren frühern Wohlstandes.

Endlich erreichte die Karawane über das Dorf Delem und Scheggua das nächste Reiseziel: Mursuk, die Hauptstadt von Fessan.