|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

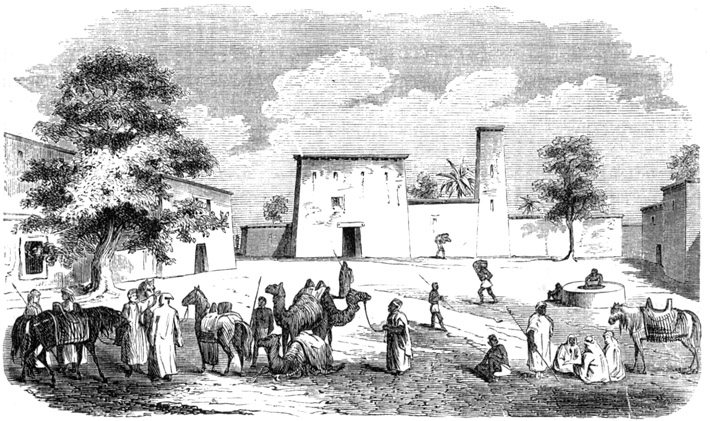

Die Königsstraße (Dendal) in Kuka.

Dr. Vogel's Ankunft in Kuka. – Das englische Haus. – Die Termiten. – Die fliegenfangende Eidechse. – Der Dendal und der Markt in Kuka. – Tracht der Bewohner. – Marktgegenstände. Gemüse. Obst. – Belustigungen. – Zahlmittel. – Fleisch. Speisen. – Marktpreise. – Gewerbthätigkeit. – Färberei. – Wohnungen. – Volkssitten und Feste. Hochzeitsfeier. Geschichte Bornus. Abu Bakr. Ali. Edriß Katakarmabi. Edriß Amssami. Die Erhebung der Fellata unter Othman. Sultan Ahmed und Scheikh el Kanemi. Dunama. Kampf gegen Baghirmi. Scheikh Omar. Muhamed Ssaleb von Wadaï. Tirab und Hadschi Beschir. Abd e Rahman.

Am 13. Januar 1854 endlich zog Vogel in Begleitung der prahlerischen Reiterschaar mit Trompetenschall den weißglänzenden Mauern Kukas entgegen, ward vom Sultan Abd e Rahman sehr freundlich empfangen und in der westlichen Stadt in dem sogenannten englischen Hause einquartiert. Vogel selbst erfreute sich der besten Gesundheit und hatte den Anfall von Gelbsucht, den er in Aschenumma bekommen, völlig überwunden, der Dolmetscher dagegen, den er von Malta aus mitgenommen hatte, war sehr krank angelangt und starb schon am Tage nach der Ankunft.

Am 13. Januar 1854 endlich zog Vogel in Begleitung der prahlerischen Reiterschaar mit Trompetenschall den weißglänzenden Mauern Kukas entgegen, ward vom Sultan Abd e Rahman sehr freundlich empfangen und in der westlichen Stadt in dem sogenannten englischen Hause einquartiert. Vogel selbst erfreute sich der besten Gesundheit und hatte den Anfall von Gelbsucht, den er in Aschenumma bekommen, völlig überwunden, der Dolmetscher dagegen, den er von Malta aus mitgenommen hatte, war sehr krank angelangt und starb schon am Tage nach der Ankunft.

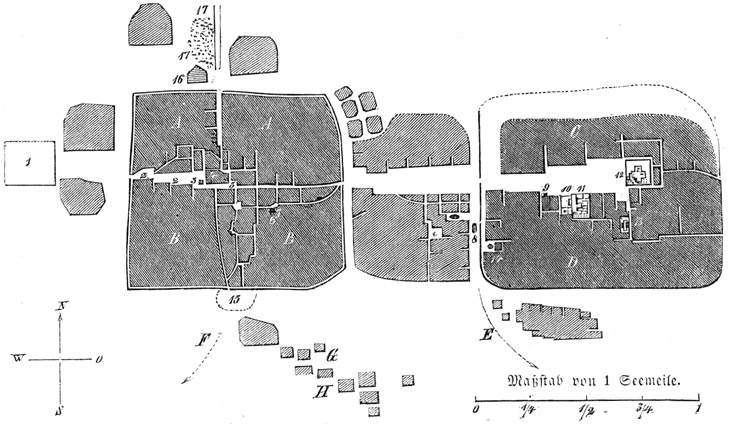

Das kleine Gehöft, welches Vogel bezog, war dasselbe, in welchem vor ihm Barth und Overweg gewohnt hatten. Die Stelle, wo es lag, ist auf dem beigegebenen Grundriß (S. 177) mit 7 bezeichnet, und man sieht daraus, daß es sowol von der Hauptstraße etwas seitwärts, also ruhiger lag, andererseits aber sich auch nicht so fern von derselben befand, daß der Verkehr mit dem Hofe dadurch erschwert worden wäre. Es war aus Lehm ausgeführt und bestand aus mehreren viereckigen einstöckigen Gebäuden und kleinen Hofräumen. Dr. Vogel wählte sich dasselbe Zimmer, in dem Dr. Barth auch logirt hatte; es war das abgelegenste, aber auch behaglichste und zugleich das kühlste, denn neben ihm stand ein mächtiger Korna-Baum und überschattete die Terrasse des Daches und den kleinen offenen Hofraum vor dem Häuschen. Im Schatten dieses Baumes stand auch eine große Wasserurne, in welcher sich das Wasser vorzüglich während der Nacht etwas abkühlte. An den kleinen Hof stieß ein größeres Zimmer mit zwei Wasserkrügen, das zum gemeinsamen Speisesaal diente, und jenseits desselben befand sich wieder ein kleiner Hofraum mit einem Hühnerhause. An der Westseite dieses Hofes war die Eingangshalle, in deren einem Winkel aus Lehm eine drei Fuß hohe Bank aufgeführt war, und an die Südseite schloß sich ein dritter kleiner Hof mit einem schönen Gummi-Feigenbaume an.

Südlich neben Vogel's Wohnzimmer war ein größerer Hofraum mit den Kocheinrichtungen, am entgegengesetzten Ende desselben befanden sich einige Zimmer, die ehedem Dr. Overweg bewohnte und die Vogel seinen beiden Begleitern Korporal Church und Macguire zum Aufenthalt anwies. Eins derselben ward zum Schlafen und ein anderes als Proviantzimmer benutzt.

Südwestlich an diese Gruppe von kleinen Lehmzimmern und Höfchen schloß sich ein Gehöft, das ehedem einem Eingebornen gehört hatte, der englischen Gesandtschaft aber zum Gebrauch überwiesen worden war. Man hatte deshalb die trennende Mauer weggerissen und benutzte den geräumigen Hof als Stallung für die Pferde und Kühe, sowie die in der Mitte desselben gelegene geräumige runde Hütte gelegentlich zur Wohnung. Diese Hütte war, abweichend von den übrigen Gemächern, rund im Grundriß und auf ihren Lehmmauern erhob sich ein kegelförmiges Strohdach. Im Innern waren zwei breite erhöhte Lehmbänke, eine mit flacher Oberseite, die andere mit geräumigen Vertiefungen, welche die Eingebornen benutzen, um werthvolle Gegenstände zu verwahren. Zwei andere kleinere Hütten in demselben Hofe waren von gleicher Bauart und eine derselben diente dem Hauptdiener Vogel's, Wadi, einem befreiten Sklaven, als Wohnung. Dieser Mann hatte früher bereits Dr. Barth gedient und erhielt später eine kleine Pension, da er im Dienste der Expedition verwundet worden ist. Jede dieser beiden Hütten ward ebenfalls von einem Korneelkirschbaume beschattet.

Dr. Overweg hatte in dem größern Hofraum, in welchem man einen Brunnen gegraben, eine Schicht Kalkstein aufgefunden und diesen benutzt, um damit das Innere der Gemächer zu weißen, wodurch dieselben ein behagliches Ansehn erhalten hatten. Leider war außerdem gar nichts vorhanden, was ein gemüthliches Wohnen möglich gemacht hätte. Kuka und die Nachbarorte am Tsad haben vor den andern Städten des Sudan den wenig beneidenswerthen Vorzug, daß sie mit einer unendlichen Menge von Flöhen gesegnet sind. Von Dielen ist in den Zimmern natürlich nicht die Rede und der Staub lebt von diesen Plagegeistern. Für das beste Mittel dagegen hält man häufiges Beschmieren des Fußbodens und der Wände mit frischem Kuhdünger. Außerdem wimmelte es im englischen Hause von Wanzen, die vielleicht durch die Europäer selbst mit den Büchern und Effekten eingeschleppt worden waren. Diese widerwärtigen Thiere sind übrigens in Bornu durchaus keine Seltenheit und die Neger halten den Geruch derselben für aromatisch. Eine der schlimmsten Plagen ist die Termite, die sogenannte weiße Ameise, von welcher eine Art bis dreiviertel Zoll lang wird und sich hartnäckig in den Wohnungen einnistet.

Im Boden legt ein solcher aus vielen Tausenden bestehender Termitenschwarm seinen Bau an und vergrößert ihn in demselben Grade, wie die Zahl der Bewohner wächst. Von hier aus führen nach allen Richtungen hin unterirdische Gänge, die sich in immer kleinere Röhren verzweigen und den lichtscheuen Thieren als Straßen dienen, in denen sie unaufhaltsam weiter bauen, ohne gewöhnlich früher bemerkt zu werden, bevor sie das Werk ihrer Zerstörung vollendet haben. Vorzugsweise arbeiten sie bei Nacht und kleben dann mit ihrem Speichel Sandkörnchen, Holzsplitter u. dgl. zusammen, daraus einen Tunnel bildend, in welchem sie binnen einer Stunde mitunter mehrere Zoll weiter rücken. Bewundernswürdig ist dabei die Fähigkeit dieser Thiere, die Gegenstände ausfindig zu machen, welche sie zur Speise lieben, und die geeignetsten Punkte, an denen sie denselben beikommen können. Bei einem Koffer werden sie stets an der Stelle in den Boden eindringen, mit welcher er gerade auf der Erde ruht. Sie nagen sich unbemerkt in das Holz und verzehren den Inhalt des Behälters, wenn er irgend für sie genießbar ist, ehe der Besitzer vielleicht ihre Gegenwart ahnt. Besonders hält es schwer, Zucker vor ihnen zu retten, denn sie versuchen sogar zu aufgehangenen Gegenständen sich Zugang zu verschaffen. Dr. Vogel beklagt sich in seinen Briefen bitter über diese Plagegeister. »Alles Wollen- und Linnenzeug«, sagt er, »zerfressen sie, wenn es nicht auf das beste verschlossen und verwahrt ist. Leider waren sie auch an ein Pack von mir unterwegs gesammelter Pflanzen gekommen, hatten das Papier ganz vernichtet und meine Blumen bis auf 13 Arten zerstört.« Auch Dr. Barth beschwert sich sehr über die unersättlichen Fresser, die ihm gelegentlich das Mattenlager unter dem Haupte wegfraßen und während des Ausruhens ein Stück aus dem Burnus nagten. Ein Araber erzählte sogar Denham, er habe einmal auf einem Termitenhaufen geschlafen und dabei hätten die Termiten ihm seine sämmtlichen Kleider verzehrt.

Wird ein Gang der Termiten beschädigt, so drohen Dem, welcher die Störung veranlaßt, ebenfalls Unannehmlichkeiten. Durch den ganzen Bau sind nämlich Individuen von besonderer Gestalt vertheilt, denen die Vertheidigung des Ganzen obliegt und die man deshalb als Soldaten bezeichnet hat. Gleich blind wie die übrigen Arbeiter, haben sie an dem dicken Kopfe ein paar kräftige Zangen, mit denen sie schmerzhafte Wunden beibringen können. Sie halten gewöhnlich Das, was sie einmal gepackt haben, so hartnäckig fest, daß man sie eher in Stücken reißen kann, als daß sie es loslassen. Beim Beginn der Regenzeit verwandeln sich die bis dahin augenlosen Thiere in geflügelte, mit Augen versehene Insekten, brechen in zahllosen Schaaren aus ihrem Baue hervor und treiben in dichten weißen Wolken eine kurze Zeit hindurch ihr Spiel in der Luft. Durch ihre Menge werden sie jetzt ebenfalls sehr lästig, denn sie fallen dabei massenhaft auf die Menschen und ihre Speise herab. Die Neger suchen dem leidigen Uebel dadurch noch eine gute Seite abzugewinnen, daß sie die Thiere haufenweise sammeln, tödten und zu einer Speise verarbeiten, die mit gekochtem Reis im Geschmack etwas Aehnlichkeit haben soll.

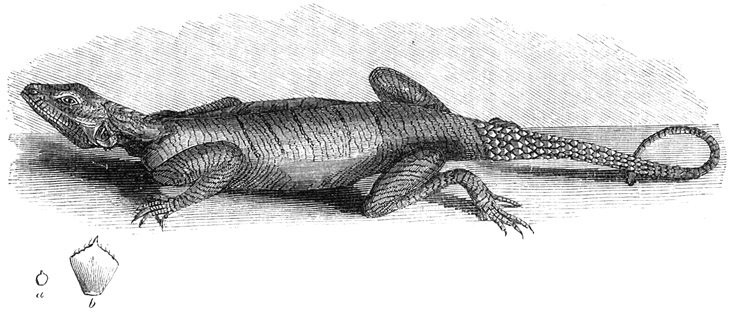

Auch an schwarzen Ameisen fehlt es in Kuka nicht, und der Stich der einen Sorte ist so empfindlich wie derjenige des Skorpions, so daß der Getroffene unwillkürlich laut aufschreit. Die letztgenannten Thiere sind in großer Menge vorhanden und finden vorzüglich in den Fliegen reichliche Nahrung, welche die Wohnungen in Kuka in entsetzlichen Schwärmen bevölkern. Eine theilweise Verminderung der summenden und saugenden lästigen Gäste wird durch zwei kleine Eidechsenarten herbeigeführt, welche in den Wohnungen gänzlich einheimisch und wegen ihrer Nahrung wohlgelitten sind. Mit unbeschreiblicher Geschwindigkeit laufen dieselben an den Wänden hin und her und schnappen die Insekten mit vielem Geschick weg. Mitunter vergessen sie dabei das Festhalten und plumpen herab, und Dr. Vogel erzählt in einem seiner Briefe, den er in der geschilderten Hütte schrieb: »Während ich dieses schreibe, sind mir bereits zwei Eidechsen von der Decke herab auf den Kopf gefallen.« Er entwarf von einer derselben eine Zeichnung, die wir ungefähr um die Hälfte verkleinert hier mitheilen. Die Beschreibung, welche er hinzufügte, lassen wir wortgetreu folgen, da Mr. Gray, Direktor des zoologischen Departements im Britischen Museum, dem Zeichnung und Beschreibung vorgelegt wurden, darüber sagt: das abgebildete Thierchen gehöre unstreitig zur Gattung Agama, stimme aber mit keiner einzigen bis jetzt abgebildeten und beschriebenen Art überein, sei deshalb jedenfalls eine neue. Die genaue Angabe der Farben gewähre leider deshalb nicht die gehofften Vortheile, da dieselbe nach dem lebenden Thiere gemacht worden sei, dem Zoologen aber nur getrocknete oder in Spiritus befindliche Exemplare zur Vergleichung vorlägen, bei denen die Farben sich verändert hätten.

Die fliegenfressende Eidechse (Agama).

Länge 11″ 6‴ (es finden sich Exemplare bis 18″ lang); Breite 1″ 4‴; Höhe des Leibes 9‴; Oeffnung des Maules 10‴; Ohr 2⅓‴; Auge 3‴; größte Schuppen am Schwanze 2‴.

Farbe: Kopf rothgelb. Kehle rothgelb mit weißen Längsstreifen. Leib und Beine dunkelgrau. Schwanz ins Weißliche, dann in Rothgelb übergehend, endlich dunkelgrau. Die größern Schuppen weißlich. Bauch hellgrau. Der ganze Körper mit Schuppen bedeckt, nur der Bauch ist glatt. Die Zunge ist unbeweglich; die Eidechse fängt die Fliegen schnappend und läuft nach ihnen mit unglaublicher Geschwindigkeit an den senkrechten Wänden hin und her. Sehr harmlos, kann indeß tüchtig beißen, da die Kinnladen mit kleinen Zähnchen besetzt sind. Der Schwanz bricht sehr leicht ab.

a eine der größten Schwanzschuppen; b eine solche vergrößert. Die harte Hornschuppe bedeckt eine andere, die von weicher Haut geformt ist, so daß die Schuppen etwa ⅕‴ von einander abstehen.

Das Thier findet sich in unendlicher Menge in Kuka. Das Weibchen ist ganz grau, mit einigen weißlichen Flecken am Kopfe, die in Reihen von der Nasenspitze ausgehen.

Dr. Vogel suchte sich in seiner Behausung so gut einzurichten, als es gehen wollte, und begann sofort seine Sammlungen zu ordnen und seine astronomischen Beobachtungen zu reduciren. Leider erfuhr er auch in Kuka von dem Gefährten, den er hier treffen wollte, Dr. Barth, nichts weiter, als was er schon unterwegs gehört hatte. Er sei, sagte man, nach Sokoto und Timbuktu aufgebrochen und kehre nicht wieder nach Kuka zurück. Ihm einen Boten nachzusenden, war ganz unmöglich, und so war denn Vogel ganz allein auf sich und auf die Hülfe der beiden Sappeure angewiesen. Er wartete, voll des freudigsten Eifers, die hohe Aufgabe, die er sich gesteckt hatte, baldigst fördern zu können, nur auf eine passende Gelegenheit und unternahm bis dahin kleinere Ausflüge theils im Orte selbst, theils nach den Ufern des Tsad. Zu letztern verwendete er je 5–14 Tage.

Die Stadt Kuka besteht aus zwei besondern Städten von fast gleicher Größe, die durch einen offenen Raum von fast einer Viertelstunde von einander getrennt sind. Das englische Haus lag in der ältern Weststadt, die aus weniger ansehnlichen Gebäuden besteht und enge, krumme Straßen hat. Die Hauptstraße ist der sogenannte Dendal (siehe die Abbild. S. 169), an dessen östlichem Ende die alte Wohnung des Scheikhs und neben dieser eine nicht gerade schöne Moschee mit einem einzelnstehenden Minaret befindlich ist. Vor der Wohnung des Scheikhs steht ein herrlicher Feigenbaum und beschattet die Lehmwände derselben, denn selbst des Königs Schloß ist hier aus Lehm aufgeführt, da ein anderes Baumaterial fehlt. Nördlich von der Stadt (Grundriß Fig. 8 und 16) sind zahlreiche Gruben, aus denen man den Lehm zum Bau der Wohnungen entnommen hat. Innerhalb des Thores wird täglich in den spätern Nachmittagsstunden, wenn sich die Hitze etwas gemäßigt hat, ein kleiner Markt abgehalten, der freilich nicht stark besucht ist, viele Gegenstände gar nicht bietet und auf dem man die vorhandenen nur in kleinern Quantitäten und zu höhern Preisen erlangen kann. Der Hauptmarkt ist Montags, gerade während der stärksten Hitze zwischen 11-3 Uhr auf einem freien Platze vor dem Westthore (Grundriß Fig. I). Nirgends ist eine Hand breit Schatten zu finden, der Platz nicht in Abtheilungen geordnet, nach welchen die verschiedenen Verkäufer sich vertheilten, dabei aber von einer Menschenmenge von 15 – 20,000 Personen belebt. Jeder kauert sich mit seiner Waare hin, wohin er gerade Lust hat. Trotzdem ist der Lärm nicht gerade bedeutend, denn die Bewohner Bornus sind mehr ruhiger Natur. Schon im Körperbau unterscheiden sie sich von den Negern der andern Staaten im Sudan: sie sind breiter und plumper und von stärkerem Knochenbau. Dies gilt auch vom »schönen Geschlecht«.

Frau aus Logon.

»Die hiesigen Damen«, sagt Vogel, »sind alle schwarz. Ihre Haare flechten sie mit einem unendlichen Aufwande von Butter in zahllose kleine Zöpfchen, die in der Mitte des Kopfes in einem Kamme vereinigt werden, der täuschend einem Dragonerhelm gleicht. Bisweilen tragen sie auch kleine Löckchen rund um den Kopf herum, die die Form und Größe und, Dank dem Fette, auch die Consistenz jener Späne haben, die eine Bohrmaschine aus einer Eisenplatte hervorbringt. Die Vorderzähne färben sie roth, die Eckzähne schwarz, so daß man lebhaft an ein Schachbret erinnert wird, wenn sie den Mund aufthun. Sie schminken sich auch und zwar Arme und Gesicht mit Indigo, was ihrem Teint einen höchst lächerlichen blauen Ton giebt und jede Zärtlichkeit, selbst einen verstohlenen Händedruck für einen Europäer ganz unmöglich machen würde.«

Die feinste Sorte dieser blauen Schminke wird auf eigenthümliche Weise dargestellt. Man zerschneidet zu diesem Zwecke eine alte blaue Tobe (Hemd) in Streifen und färbt sie zum zweiten Male; darauf gräbt man ein Loch in die Erde, legt die Baumwollenstreifen hinein, etwas Schafdünger dazu und begießt es tüchtig, worauf man die Grube schließt und erst nach 7 – 8 Tagen wieder öffnet. Die Stücken sind dann gewöhnlich so mürbe, daß sie eben nur noch zusammenhängen. Sie werden getrocknet, zum jedesmaligen Gebrauche eine Quantität der Schminke in einer Muschelschale eingeweicht und mit einer Feder aufgetragen.

Bei den meisten Negerstämmen ist dazu noch eine sehr qualvolle Art des Tätowirens gebräuchlich, deren Formen die Heimat eines Jeden sogleich kenntlich machen. Die Art der Bornuaner ist besonders häßlich. Sie machen nämlich zwanzig Schnitte oder Linien in jede Hälfte des Gesichts, in der Richtung von der Ecke des Mundes nach den Winkeln der untern Kinnlade und den Backenknochen, ein Schnitt geht vorn über die Stirn, sechs sind an jedem Arm, sechs andere an den Beinen, vier auf der Brust und neun an jeder Seite dicht oberhalb der Hüfte. Diese qualvolle Operation wird bereits in der frühesten Kindheit ausgeführt und die armen Märtyrer der Mode haben dann entsetzlich zu leiden, da sie sich vor den Unmassen von Fliegen nicht retten können.

Die Bornufrauen sind meistens breite kurze Figuren mit großen Köpfen, breiten Nasen mit weit offenen Nasenlöchern. Ihr Gesicht wird durch eine große rothe Korallenperle im linken Nasenflügel noch mehr verunstaltet. Trotzdem sind sie gefallsüchtig, und es macht auf einen Europäer einen halb lächerlichen, halb widerlichen Eindruck, wenn diese unangenehmen Figuren die Straßen entlang stolziren, den Rock lang hinter sich herschleppend, die Arme kokett hin und her werfend, dabei ein Stück möglichst buntgedruckten Manchester-Calicots über die Schultern geworfen und die Zipfel davon in den Händen haltend. Das beste Stück ihres Putzes ist der Silberschmuck, den die reichern auf dem Hinterkopfe tragen und der einer hohen Figur nicht übel steht.

Auf dem Markte von Kuka versammeln sich Vertreter aller Völkerstämme des östlichen Bornu und gewähren so ein eigenthümliches buntes Bild von großem Interesse. Hier bewegen sich die schlank und zierlich gebauten Kanembu und halten Butter oder getrocknete Fische feil, Leute aus Makari breiten ihre Toben aus, Budduma von den Inseln des Tsad-Sees haben Fleisch vom Flußpferde oder Peitschen aus der Haut dieses Thieres zum Verkauf. Andere bieten Dolchscheiden aus Krokodilhaut an. Schua-Araber, seit Jahrhunderten in Bornu einheimisch, kommen mit schwerbepackten Lastochsen, während die Koyam, wahrscheinlich frühere Bewohner Kanems, ihre Waaren auf Kameelen herbeiführen.

Tätowirte Frau aus Nyffee (nach Denham).

In der Mitte des Marktplatzes haben die Kleinhändler ihre mancherlei Sachen ausgekramt: Kleidungsstücke aller Art, Hemden aus den verschiedensten Ländern stammend, Perlen von jeder Gestalt und Farbe, Lederarbeit, Büchsen aus gefärbtem Leder von verschiedenster Größe und Form, die dauerhaftesten aus Rindshaut gefertigt und von elegantem Ansehn. Nach dem Thore der Stadt zu halten die Verkäufer von Baumaterial. Hier kauft der Eingeborne fast Alles, was er außer den Lehmwänden zur Errichtung einer Wohnung bedarf: Matten von drei verschiedenen Sorten der Dicke, deren stärkste an Festigkeit einer Mauer kaum nachsteht. Die mittlere Sorte ist aus Rohr geflochten, und die feinern Arten, von den Blättern der Dumpalme gearbeitet, dienen als Unterlage zum Schlafen. Stangen und Stöcke sind aufgehäuft, wie sie als Gerüste bei den Strohdächern gebraucht werden; bei ihnen liegen die aus Rohr geflochtenen Kranzgesimse und das geschnitzte Holz, welches den Gipfelknopf bildet.

An andern Stellen des Marktes sind die Vorräthe ausgebreitet und aufgestellt, welche zur Befriedigung der täglichen Bedürfnisse dienen. Hier liegen lange Reihen von Ledersäcken, die das Getreide enthalten. Diese Säcke sind entweder so groß, daß ein einziger eine volle Ochsenlast bildet und in diesem Falle quer über das Thier gelegt wird, oder sie sind paarweise zusammengehängt, so daß je zwei die Befrachtung eines Lastochsen oder eines Kameels ausmachen. Neben den Thieren, welche die Vorräthe hierher trugen, sind andere zum Schlachten oder zum Verkauf bestimmte aufgestellt. Kameele sind mitunter bis zu hundert Stück da, ebenso zahlreiche Pferde. All dieser Verkauf geht durch die Hände des Mäklers, der seine Prozente je nach dem Ausruf vom Käufer oder Verkäufer erhebt.

Schattendächer und Buden sind nur sehr wenige errichtet. Unter ihnen zeichnet sich diejenige des Sklavenhändlers aus. Die Unglücklichen, welche, ihrer Heimat und Familie entrissen, hier als Waare aus einer Hand in die andere wandern, sind meistens Kinder von 9–12 Jahren, die man auf Raubzügen in die benachbarten Länder weggefangen hat. »Sie werden häufig«, schreibt Dr. Vogel, »an die Tibu- und Araberkaufleute gegen die wenigen Bedürfnisse vertauscht, welche die Bornuaner außer den Dingen haben, welche ihnen ihr eigenes Land liefert. Es sind besonders Calicot, Burnusse, Salz und etwas Zucker. In dieser Art von Handel wird ein Knabe von zehn Jahren für etwa fünf Thaler angerechnet. Ein ebenso altes Mädchen gilt gegen sieben Thaler.«

Ganz besonders vermißte Vogel hier Obst und Gemüse. »Von letzterm«, sagt er, »giebt es nur Tomatums und Zwiebeln, von ersterm außer Wasser- und Brodmelonen absolut gar nichts, was nur einigermaßen eßbar wäre, denn mit den Beeren, welche die Eingebornen hier genießen, würde man bei uns das Vieh nicht füttern können.«

Denham erzählt, daß zur Zeit seiner Anwesenheit (1824) drei saure Limonien und eben so viel Feigenbäume, die in den Gärten des Scheikhs gezogen wurden, das einzige Obst in ganz Kuka gewesen. Die Zwiebeln sind durch die Araber eingeführt und werden auch nur von diesen gegessen, die Einheimischen verschmähen sie, obschon der Genuß dieser Speise sich bei dem erschlaffenden Klima sehr vortheilhaft erweisen soll. Das Hauptgetreide, das auf dem Markte von Kuka feil geboten wird, ist indischer Weizen ( Sorghum, nicht Mais!) und Negerhirse ( Pennisetum typhoideum). Letztere wird in mehreren früher oder später reifenden Spielarten hier gebaut. Der indische Weizen von Bornu ist vortrefflich und liefert ein weißes, wohlschmeckendes Mehl, das in Form dünner, pfannkuchenähnlicher Scheiben gebacken wird und so die leichteste, wohlschmeckendste Speise für einen dort weilenden Europäer bildet. Freilich ist der Weizen nicht immer zu haben; noch seltener aber ist der Reis. Man bringt nur die wenigen, dürftigen Ueberbleibsel auf den Markt, welche die Elephanten verschmäht haben, denn bei den ungeordneten Verhältnissen des Landes spielt jenes Riesenthier den eigentlichen Herrn und nimmt von den Feldfrüchten das Beste für sich. Zur Zeit, als sich Dr. Vogel in Kuka aufhielt, war der Reis so selten, daß ihn nur der Sultan als besondere Gunstbezeigung an die Vornehmsten zum Geschenk vertheilte.

Leckereien, die dem Marktbesucher geboten werden, sind sehr spärlich vorhanden. Mitunter werden Erdmandeln verkauft, von denen man eine süße und eine bittere Sorte hat; außerdem mehrere Arten Bohnen, besonders unsere gemeine Saubohne ( Vicia Faba), die man gekocht feil hält; noch seltener finden sich einige Früchte des Kornubaumes oder die Beeren einer Art Judenkirsche ( Physalis), eher noch einige Datteln aus Kauar und etwas unsauber zubereitete sauere Milch.

Grundriß von Kuka, Hauptstadt in Bornu.

A. B. Der westliche ältere Stadttheil. C. D. Die östliche neue Stadt. E. Weg nach Maduari. F. Weg nach Ngornu. G. H. Landgüter. 1. Marktplatz. 2. Der Dendal (Königsstraße). 3. Minaret der Moschee. 4. Palast des Scheikhs in der westlichen Stadt mit einer Moschee an der Ecke. 5. Platz hinter dem Palaste des Scheikhs mit einem schönen Kautschuk-Feigenbaum. 6. 7. Das englische Haus; Wohnung Dr. E. Vogel's und seiner Begleiter. 8. Eine Lehmgrube auf dem Platze zwischen beiden Städten. 9. 10. Paläste von Hofbeamten. 11. Früherer Palast des Hadschi Beschir. 12. Palast des Scheikhs Omar in der Oststadt. 13. Wohnung des Abba Jussuf, zweitältesten Bruders des Scheikhs Omar. 14. Haus eines Hofbeamten. 15. Tiefgelegener Platz am Südthore, früher als Marktplatz benutzt, während der Regenzeit eine tiefe Pfütze. 16. Lehmgrube. 17. Begräbnißplatz.

Bem. 4 Seemeilen sind 1 deutsche geographische Meile.

Bei dem vorherrschend ernsten Wesen der Bornuaner ist es nicht auffallend, daß wenig Einrichtungen und Gebräuche vorhanden sind, welche die Belustigung der Marktleute bezwecken. Nur ausnahmsweise findet sich einmal ein Tausendkünstler, der als Schlangenbeschwörer sein Glück versucht; bessere Geschäfte macht der Mallem, welcher, auf den Aberglauben des Volkes spekulirend, diesem Koransprüche und Zaubersprüche verkauft. Das dumpfe Gemurmel, das über die Menschenmenge verbreitet ist, wird nur übertönt durch das gellende Pfeifen des Barbiers, der auf diese Weise seine Gegenwart anzeigt und seine Dienste anbietet. Als gute Moslemin lassen sich besonders die reichern Bornuaner das Haupt so kahl rasiren, daß auch nicht ein Härchen darauf bleibt.

Als Zahlmittel war in früherer Zeit das Pfund Kupfer, ein Rottel, in Gebrauch; jetzt ist es gänzlich außer Sitte gekommen und nur der Name noch geblieben. Baumwollenstreifen von 3–4 Zoll Breite und 3 Ellen Länge kamen an seine Stelle. Vier derselben gelten ein Rottel; 50–100 Rottel wiederum sind gleich einem österreichischen Thaler, den man in Kuka häufig sieht und dem an Silber reichern spanischen Thaler vorzieht. Da das Abmessen der Baumwollenstreifen zu viel Zeit kosten würde, bedient man sich bei großem Einkäufen fertiger Hemden, deren Werth je nach der Güte des Stoffes höchst verschieden veranschlagt wird. Die geringste Sorte, die sich durchaus nicht zum Tragen eignet, gilt nur 6 Rottel, die feinern Sorten dagegen steigen bis zu 65 Rottel im Preise. Neuerdings ist in Kuka auch durch den Einfluß der Großen des Reichs das Muschelgeld (Kungoni, Kurdi, Kauri) eingeführt worden; acht Muscheln kommen im Werthe einem Baumwollenstreifen gleich. Das Schwankende im Verhältniß des Rottels zum österreichischen Thaler wird durch die Spekulationen der Vornehmen herbeigeführt. Bei dieser verschiedenartigen Bezahlungsweise ist der Handel und Kauf in Kuka mit mancherlei Umständlichkeiten verknüpft. Der Käufer besitzt vielleicht Thaler als Zahlungsmittel, der Verkäufer will aber weder diese noch Muscheln annehmen, sondern wünscht Baumwollenstreifen; der Käufer ist also gezwungen, zunächst Muscheln zu kaufen, diese gegen Baumwollenstreifen umzutauschen und so endlich die gewünschten Gegenstände zu bezahlen. Die meisten Produkte, welche der Markt bietet, sind beispiellos wohlfeil.

Dr. Vogel sagt darüber: »Das Fleisch, von dem man hier bei dem gänzlichen Fehlen aller Vegetation leben muß, ist sehr billig. Für zwei Nähnadeln, hier etwa drei Pfennige werth, kauft man ein gutes Huhn, für einen Speziesthaler einen großen Ochsen. Wir leben meist von Hühnern und haben nur zweimal in der Woche Schöpsenfleisch, da ich von jedem Schafe zwei Drittel verschenken muß, indem sich das Fleisch nicht länger als anderthalb Tag hält.«

»Letzten Sonnabend«, fügt er hinzu, »hatten wir einen ungeheuren Plumpudding, zu dem wir die Rosinen von Tripoli mitgebracht. Wir sollten denselben eigentlich zu Weihnachten gegessen haben, wir waren aber gerade da in einer entsetzlichen Wüste, die wir Wassermangel wegen in Parforcemärschen durchkreuzen mußten.«

Brod ist in Bornu ein unbekanntes Ding; als eine Art Ersatz dafür bereitet man eine Sorte Nudeln, sowie eine Sorte dicken Kuchen aus Reis, Butter und Honig. Die Blätter der Kuka ( Adansonia) und des Hadjilidj ( Balanites) werden zu Brühen und Fleischsaucen verwendet, zu letztern auch sehr gern die stinkenden getrockneten Fische benutzt. Auch die Frucht des Hadjilidj und diejenige der Dumpalme bilden einen Bestandtheil der Brühen als Gewürze. Etwa zwei Monate nach der Ernte, d. h. im November, ist das Getreide am billigsten, gerade zur Ernte dagegen, wenn die Vorräthe aufgezehrt sind, am theuersten. Im Mittelpreise erhält man für einen Thaler drei Ochsenladungen Hirse. Theurer als das vorhin erwähnte Schlachtvieh sind natürlich Last- und Reitthiere. Ein Lastochs wird mit 2 Thalern bezahlt, ein Kameel der geringsten Sorte mit 4–5, eines der besten mit 15–20 Thalern. Für 6–8 Thaler erhält man schon ein kräftiges frisches Pferd, für 30 Thaler ein Paradepferd. Die Pferde von Bornu sind eine schön und hochgebaute Rasse, welche sich besonders durch bewundernswürdige Ausdauer auszeichnet und zugleich an das einheimische Futter gewohnt ist, das wegen des Stachelgrases den fremden Thieren durchaus nicht munden will.

Ehedem wurde der große Wochenmarkt nicht auf dem angegebenen Platze abgehalten, sondern an einer tiefgelegenen Stelle (s. Grundriß Fig. 15) vor dem südlichen Thore, durch welches der Weg nach Ngornu führt. Man verlegte ihn aber von jenem Orte, weil derselbe seiner tiefen Lage wegen sich zur Regenzeit in einen tiefen Sumpf verwandelte. Jetzt benutzt man jene Vertiefung dazu, um allen möglichen Unrath, todte Lastthiere und Abfälle, ja mitunter sogar die Leichname von Sklaven hinein zu werfen. Der Begräbnißplatz für die Bewohner beider Städte befindet sich an der Nordseite der Weststadt (s. Grundriß Fig. 17). Die Gräber selbst bestehen aus ziemlich flachen Gruben, in welche man die in Tücher gewickelten Todten legt.

Außer dem Markttag ist es während der heißen Tageszeit in Kuka sehr still, die meisten Bewohner halten unter ihren Schattendächern Mittagsruhe und kommen nur in den kühlern Morgen- oder Abendstunden zum Vorschein. Das gewerbliche Leben tritt überhaupt in dieser Stadt sehr zurück. So befindet sich z. B. hier nur eine einzige Färberei, die noch dazu in ziemlich schlechter Verfassung ist.

Die giftige Tephrosie ( Tephrosia toxicaria).

Zum Blaufärben der Zeuge verwendet man vorzugsweise eine dem Indigo verwandte Pflanze, die giftige Tephrosie ( Tephrosia toxicaria), einen Halbstrauch von 2–3 Fuß Höhe, der fußlange Blätter mit 18–20 Paar Fiederblättchen trägt, von denen jedes einzelne anderthalb Zoll lang ist. Seine Blüten sind blutroth und etwas weißlich gezeichnet und wie beim Indigo schmetterlingsförmig, d. h. denen der Bohne und Wicke ähnlich. Eine solche Färberei besteht gewöhnlich aus einer etwa drei Fuß hohen Plattform aus Lehm, welche vierzehn Löcher oder Töpfe hat. In diesen Töpfen bereitet man eine Mischung von den Blättern der Tephrosie zu und legt die zu färbenden Gewänder hinein. Je nach dem Grade der Färbung, den sie erhalten sollen, läßt man sie 1–7 Tage darin liegen. Sind sie danach getrocknet, so werden sie durch Klopfen mit hölzernen Schlägeln geglättet.

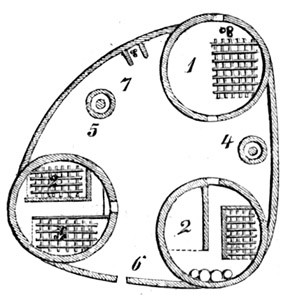

Zur Zeit des spätern Nachmittags findet auf der Hauptstraße, die genau von West nach Ost führt, ein lebhafter Volksverkehr statt. Fußgänger und Reiter in den verschiedensten Trachten bewegen sich hin und her, und vorzüglich stark ist der Menschenstrom nach der Wohnung des Sultans hin, dem man um diese Zeit Geschenke und Huldigungen bringt, oder bei dem man Gerechtigkeitsgesuche vorbringt. Er wohnt vorzugsweise in der östlichen Stadt (Grundriß Fig. 12). Der Raum zwischen beiden Städten ist zu beiden Seiten des breiten Weges mit einer großen Zahl kleinerer oder größerer Gehöfte und Meiereien bedeckt, welche die bunteste Manchfaltigkeit zeigen. Die bessern derselben sind von wohlgeglätteten Lehmmauern umgeben und bestehen aus mehreren zusammenhängenden Höfen. Einer dieser Höfe enthält die Pferde und das Rindvieh, ein zweiter die Hütte des Hausherrn, deren kegelförmiges Strohdach ein Straußenei als Symbol der Fruchtbarkeit und des Segens der Familie trägt. Jede Frau hat ihre Hütte abgesondert für sich. Die nebenstehende Abbildung veranschaulicht uns die Einrichtung einer Wohnung der Bornuaner, welche drei Hütten umschließt. Alle drei sind von einer Einfassungsmauer umgeben.

Grundriß einer Hütte in Kuka

Nr. 1 ist die größte Hütte und bildet das Vorzimmer oder die Eintrittshalle. Eine eiförmige Thür von 3½ Fuß Höhe und 16 Zoll Breite führt in diese Hütte, welche das tägliche Geschäftszimmer des Mannes ist und ein aus starken Zweigen geflochtenes und dick mit Thon überzogenes Lager als Ruheplätzchen bei Tage und Nacht enthält. Nr. 2 und 3 sind Wohnungen der Frauen, jede mit zwei Lagerplätzen ähnlich dem beschriebenen. Nr. 2 ist in beiden die Schlafstelle des Mannes; diejenigen der Frauen sind besser und sauberer gearbeitet. In der Hütte zur Rechten stehen auf einer erhöhten Thonbank vier Töpfe von verschiedener Größe. Die Thüren dieser Frauenzwinger sind mitunter außerordentlich klein und haben manchmal nur 2 Fuß Höhe und 10 Zoll Weite. Fenster sind natürlich nicht gebräuchlich und alles Licht fällt nur durch die Thüröffnung, die fast dazu bestimmt zu sein scheint, die junge Ehefrau für immer ohne allen weitern Verschluß zu Hause zu halten, nachdem sie als Jungfrau so glücklich gewesen ist, sich hindurch zu zwängen. Selbst in den bessern Wohnungen ist das Hausgeräthe von größter Einfachheit. Es finden sich gewöhnlich nur noch im Hofe eine große Urne für das Wasser (4) und eine noch größere für das Korn (5). Man schöpft aus dem großen Kruge das Wasser mittelst Kalebassen (Kürbisschalen), die man in der Nähe des Tsad und Komadugu wild wachsend antrifft. In einem Winkel der Hütte 1 und der Umfassungsmauer ist die Kochstelle (7). Nr. 6 ist ein Hinterpförtchen, durch welches die Freundinnen der Frauen eintreten. Nur wenige Vornehme besitzen eine Lampe, die aus Eisenblech gemacht ist und mit Rindstalg gefüllt wird. Noch seltener ist Seife und deshalb läßt die Reinlichkeit der Bewohner sehr viel zu wünschen übrig, trotzdem daß sie als Muhamedaner zu täglich mehrmaligen Waschungen verpflichtet sind. Die Wohnungen ärmerer Leute sind mit Rohrzäunen eingehegt, welche je nach ihrem Alter hellgelb oder dunkler bis zum Schwarz gefärbt erscheinen und durch die verschiedenen Grade ihres Verfalles dem Ganzen ein malerisches buntes Ansehn verleihen. Dasselbe gilt von den geringern Hütten aus Schilfmatten. Auch nördlich und südlich von beiden Städten liegen eine ganze Anzahl Landgüter von ähnlicher Bauart zerstreut und beleben in etwas die Einförmigkeit der Gegend.

Abgesehen von diesem eigenthümlichen Volksleben bietet Kuka dem durch eine lange Wüstenreise erschöpften Europäer leider sehr wenig Erquickendes. Vogel schreibt: »Kuka ist ein trauriger Aufenthalt, schmutzig bis zum Exceß, die Luft fortwährend mit feinem Thonstaube erfüllt, so daß man Nachts die Sterne kaum sehen kann, das Wasser voll Würmer und Insekten aller Art, die Hitze fast unerträglich und die Umgebung eine weite, baumlose, unabsehbare Ebene, der nur eine sehr häßliche und ungraziöse Giftpflanze (Aschur, Asclepias gigantea) einiges Grün verleiht.«

Vornehmer Neger im Festschmuck am Ramadanfeste

Mehr Interessantes als dem Freund von Naturschönheiten bietet die Hauptstadt von Bornu dem Beobachter der Volkssitten und dem Geschichtsforscher. Die Gebräuche der muhamedanischen Religion haben sich mit den ursprünglich heidnischen mehrfach gemischt und bieten bei festlichen Gelegenheiten mancherlei unterhaltende Scenen.

Das Hauptfest bildet das Aid el Fotr, welches die jährliche große Fastenzeit abschließt. Jedermann legt seine besten Kleider an und der Hof veranstaltet eine Prozession nach einem Betzelt im Freien. Das gesammte stehende Heer und der größte Theil der Bewohnerschaft schließt sich dann dem Zuge an. In größern Haushaltungen in Kuka erhält jeder Diener an diesem Tage eine neue Tobe.

Auf eigenthümliche Weise belustigen sich die Frauen am Feste der Geburt Muhamed's. Sie versammeln sich auf einem freien Platze und einzelne treten als Tänzerinnen und Sängerinnen im Innern des geschlossenen Kreises auf. Je nach dem Takte der Trommeln, welche die Gesänge begleiten, senken sie den Leib, beugen den Kopf bald links, bald rechts und nehmen allerlei theatralische Stellungen an, indem sie die Zipfel des um die Schultern geworfenen Tuches mit den Händen halten. Zwei derselben treten sich dann auch wol als Kämpferinnen entgegen, und nachdem sie eine Zeit lang mit verschiedenen Gesten sich genähert und wieder entfernt, kehren sie sich plötzlich den Rücken und stoßen mit dem Theile ihres Körpers, dessen möglichst starke Ausbildung hier als Maßstab der weiblichen Schönheit dient, so heftig zusammen, daß eine derselben, mitunter auch beide zur Erde stürzen. Die Siegerin wird mit Beifallsrufen begrüßt und von zwei Matronen vom Kampfplatze geführt, indem sie sich das Gesicht mit den Händen bedeckt. Oft trägt auch bei dieser originellen Art des Zweikampfes die Geschicklichkeit über die Stärke den Sieg davon; die Schwächere weicht mitunter gewandt dem Anprall der kräftigern Gegnerin aus und letztere kommt dadurch selbst zum Falle. Der Stoß ist nicht selten so heftig, daß der 10–12 Zoll breite Gürtel aus Korallenperlen, den viele Frauen oberhalb der Hüften tragen, zerplatzt und die abspringenden Stücken den Kampfplatz bedecken. Wilderer Natur sind die Vergnügungen, welche die Männer bei ähnlichen Festlichkeiten veranstalten. Nicht selten lassen sie ihre Sklaven bei solchen Gelegenheiten mit einander kämpfen. Letztere sind dann blos mit einem leinenen Gürtel um die Lenden bekleidet und beginnen den Ringkampf damit, daß sie einander die Hände auf die Schultern legen. Die Füße gebrauchen sie bei ihren Manövern nicht, wol aber bücken sie sich und suchen den Gegner auf jede Art aus der Fassung zu bringen. Plötzlich fahren sie mit den Händen an dessen Körper herab, packen ihn an den Hüften, heben ihn empor und werfen ihn gewaltsam zu Boden. Selten endet ein solcher Kampf ohne Verrenkung der Glieder, mitunter sogar mit dem Tode des Unterliegenden. Der Sieger wird von den Zuschauern mit Beifallsrufen begrüßt und mit Kleidern beworfen und erhält von seinem Herrn gewöhnlich eine neue Tobe zum Geschenk.

Die Hochzeiten werden in Bornu meist nach der Ernte, wenn das Getreide wohlfeil ist, gefeiert. Sie dauern gewöhnlich eine ganze Woche und sind mit vielen Schmausereien verknüpft. Am ersten Tage speist man eine Art Kuchen aus Reis, Butter und Honig (Nakia), am zweiten einen trocknen, stark mit Pfeffer gewürzten Brei (Tiggra), am dritten das gewöhnliche, aus Sorghum bereitete Gericht (Ngadj), mit Fischbrühe versetzt. Am vierten Tage werden der Braut die Zierrathen, welche sie bisher als Zeichen der Jungfrauschaft getragen, abgenommen; am fünften wird sie auf eine Matte gesetzt und erhebt sich von dieser siebenmal, um ebenso vielmal nieder zu knieen. Der folgende Tag muß ein Freitag sein; an diesem wird der Braut durch ihre Freundinnen mit Gesang der Kopf gewaschen und am Abend geleitet man sie zu dem Hause des Bräutigams. Hierbei sitzt die Braut gewöhnlich auf einem Ochsen, dessen Rücken mit blauen und weißen Decken dicht behängt ist. Ihr folgen Sklaven mit Strohkörben beladen, in denen sich die Hausgeräthe: irdene Töpfe und hölzerne Schalen, befinden. Ein paar andere Ochsen tragen die übrige Aussteuer. Neben der Braut gehen die Brautjungfern und die Mutter der Braut. Der Bräutigam muß während dieses Tages, von einem möglichst zahlreichen Gefolge begleitet, einen feierlichen Umzug durch die Stadt halten und sich dann vor seinem Hause auf einem erhöhten Sitze niederlassen, ausstaffirt mit allem möglichen Putz, der nur aufgekauft oder zusammengeborgt werden kann. Das theilnehmende Publikum drängt sich zu ihm heran, trommelt, bläst mit Hörnern und schreit: »Mögt ihr ewig leben! Gott segne euch! Mögt ihr graue Haare erleben!« Ein Schmaus in seinem Hause bildet den Schluß der ganzen Feier.

König Abu Bakr Linyata hatte am Ende des 14. Jahrhunderts seine Residenz aus Kanem weg nach Kagha in Bornu verlegt (s. S. 162), da die von Wadaï aus eindringenden Bulala ihn unaufhörlich drängten. Vom Jahre 1400 an folgte für das Reich eine schlimme Zeit. Bürgerkriege verheerten das Land, die Unterthanen wurden durch die feindlichen Parteien gemißhandelt, mehrere Könige fielen durch Mord, andere flohen besiegt und von den Ihren verlassen in die Einöden. Nach fast hundertjährigen Wirren endlich gelangten Könige auf den Thron, die mit kräftiger Hand dem Unheil steuerten und das Reich zu hohem Ansehn brachten.

Es glückte ums Jahr 1472 dem König Ali Ghadjideni, seinen Nebenbuhler zu erlegen und dessen Schaaren zu zerstreuen. Unmittelbar darauf begann er damit, das Uebel der Bürgerkriege bei der Wurzel anzufassen und auszurotten. Die Großen des Reichs waren bisher in fast unabhängiger Stellung; nur so weit es den Vasallen genehm war, gehorchten sie dem Fürsten und der Uebermuth trieb bald den, bald jenen, heimlich oder offen sich aufzulehnen. Ali brach ihre Macht und führte sie zur Dienstbarkeit zurück, der sie sich zu entwinden trachteten. Gleichzeitig gründete er dem Reiche auch äußerlich einen festen Mittelpunkt. Seit der Flucht aus Kanem hatte der Hof des Königs, Flüchtlingen gleich, nur in einem Zeltlager gehaust, das bald hier, bald dort errichtet ward, jenachdem es Vortheil oder Laune mit sich brachten. Ali gründete die feste Stadt Birni am Ufer des Komadugu Waube, vom jetzigen Kuka etwa drei Tagereisen nach Nordwesten. Hier versammelte er sein Heer und dessen Obere und überwachte deren Treue. Nachdem er sich im Innern seines Reichs auf diese Weise gesichert und gekräftigt, wandte er sich gegen außen und seine Schaaren drangen siegreich bis zu den Ufern des großen Stroms im Westen, bis zum Niger. Der Thron von Birni war reich an Gold, dem Erzeugniß der westlichen Gebirge, während jetzt dies edle Metall in Bornu kaum dem Namen nach bekannt ist. Nur die hartnäckigen Gegner des Hauses der Ssaefu, die Bulala von Kanem, vermochte Ali nicht zu überwinden und überließ diese Aufgabe seinem Sohne und Nachfolger Edriß Katakarmabi (1504–1526) als wichtiges Vermächtniß.

Kaum hatte dieser den Leichnam seines Vaters der Erde übergeben, kaum seine Kräfte überschaut, so zog er auch bereits mit großer Zahl von Mann und Roß gen Kanem, schlug den Fürsten der Bulala, Dunama, und hatte den Triumph, in der alten Hauptstadt Ndjimie wieder einzuziehen, 122 Jahre nachher, nachdem seine Ahnen vertrieben worden waren. Freilich gelang es ihm nicht, daselbst seinen bleibenden Sitz zu nehmen. Ebenso entschieden besiegte Muhamed, des Edriß Nachfolger (1526–1545), die wieder aufsässigen Bulala.

Eine der glänzendsten Heldengestalten unter den Fürsten in Bornu ist Edriß Amssami oder Alaoma (1571–1603), ein König, gleich berühmt durch seinen kriegerischen Muth und seine Thatkraft wie durch seine Milde und Gerechtigkeit. Ehe er selbst des Vaters Thron bestieg, verwaltete eine Zeit lang seine Mutter das Reich. Die Königin Aaischa Kel egh rarmaram, wahrscheinlich eine Berberin, ist für die Bewohner Bornus zum Ideal der Frauen geworden und wird noch jetzt nach fast 300 Jahren von ihnen als die »Königin der Frauen« gepriesen.

Das Erste, was Edriß that, war, daß er die Verbindungen mit der Küste befestigte. Von Tripoli aus brachten ihm seine Abgesandten große Züge Araberpferde, von dort aus verschaffte er sich eine namhafte Anzahl Musketen zu einer Zeit, in welcher in Europa selbst die Schießwaffen kaum Eingang gefunden hatten. Mit der verstärkten wohlgeübten Reiterei und seinen Musketieren unternahm er es, die verschiedenen Völkerschaften, welche in losem Zusammenhange das Bornureich bildeten, zu einem Ganzen zu verschmelzen und entschieden von den widerspenstigen Elementen zu säubern, um es so im Innern zu kräftigen. So griff er mit Uebermacht die Sso oder Sseu an, jene Ureinwohner Bornus, die sich früher den Herrschern so verderblich bewiesen (s. S. 162) und die bis zur Zeit noch mitten im Lande sich Unabhängigkeit erhalten hatten. Er nahm ihre stark befestigten Plätze am Komadugu mit Sturm, tödtete einen Theil der Mannschaft und verurtheilte die Uebrigen zur Sklaverei. Schrecken kam über die andern Stämme dieses Volkes und die Mehrzahl floh auf die Inseln im Tsad-See, wo sie sich entweder mit den dort wohnenden Budduma vermischten oder vielleicht die Vorfahren des unter letzterm Namen bekannten Volkes sind.

Aehnlich fiel die starke Festung Amssaka, die zwischen Gamerghu und Mandara liegt, durch die Hülfe der Feuerröhre und der mächtige Heidenstamm der Gamerghu ward unterworfen. Im Westen ward die Provinz Kano das Grenzgebiet des Reiches, die räuberischen Tuariks der Wüste wurden streng gezüchtigt und in der offenen Wüste zwischen der Stadt Tadssa und Aïr ihnen eine große Niederlage beigebracht. Besondere Aufmerksamkeit richtete Edriß auf die Verbindung seines Reiches mit dem Norden und unterwarf sich deshalb das Gebiet der Tibu, ja er residirte in Bilma selbst eine Zeit lang, um die Verhältnisse völlig zu ordnen. Er war es, der Sorge trug, daß aus dem Komadugu bei Io stets eine Anzahl Boote als Fähren lagen und große Herden von Kameelen in den Grenzbezirken bereit gehalten wurden, um in kürzester Frist nach Norden vordringen zu können. Siegreich stritt er ferner gegen Mandara und gegen die Nghisim, welche letztern sein Reich durch räuberische Einfälle gestört. Er vernichtete ihre Festungen und verbreitete durch sein siegreiches Heer über die westlichen Völkerschaften solchen Schrecken, daß sich alle Nachbarn, selbst die Katagum, ihm unterwarfen. Da die vorhin erwähnten Bewohner der Tsad-Inseln, auf die Unzugänglichkeit ihrer Wohnorte vertrauend, die Umgebung des Sees unaufhörlich mit Raub und Mord bedrohten, ließ sie Edriß von den Kataku (Kotoko) durch beständige Angriffe auf Booten strafen und zwang sie dadurch, sich in die entlegensten Moräste des Tsad zu flüchten, zu denen selbst für die flachen Boote kein Zugang möglich ist. Gegen Kanem, diesen alten Sitz ewiger Unruhen, unternahm der sieggekrönte Fürst mehrere Züge mit Erfolg. Obschon der Feind bei seinem Nahen gewöhnlich sich schnell zurückzog und bei der geringsten Blöße, welche das Bornu-Heer ihm gab, es angriff und es dadurch sehr ermüdete, so zwang Edriß doch den Fürsten der Bulala, Abd Allah, zu einem Friedensschluß. Höchst bezeichnend ist es für den Bildungszustand dieser Völker, daß hierbei, ums Jahr 1600, wo noch mancher Ritter und Herr in Europa seinen Schwertknopf anstatt der Unterschrift gebrauchte, die Friedensbedingungen schriftlich festgesetzt und in gleichlautenden Urkunden beiden Theilen eingehändigt wurden.

Trotz dieser vielen Kriege und fernen Unternehmungen förderte König Edriß, wie die Chronik von ihm meldet, »des Landes Wohlfahrt und der Städte Reichthum«. Er war es vermuthlich, der statt der leichten Bauwerke aus Lehm und Rohr, die man bisher gehabt, Moscheen aus gebrannten Ziegelsteinen aufführen ließ. Er steht im Andenken seines Volkes noch heute da als ein Held, an dem jeder Zoll ein Mann, der kriegerische Energie mit Menschenfreundlichkeit und Milde, klare Einsicht mit Umsicht und Geduld, Strenge mit Religiosität und Frömmigkeit verband.

Edriß hinterließ seinen Nachfolgern ein Reich von außerordentlicher Stärke, groß im Umfange, innerlich gekräftigt, mit allen Keimen zum segensreichen Fortschritt. Aber, wie dies sich auch in der Geschichte anderer Staaten vielfach wiederholt, es waren die spätern Erben nicht gleicherweise Erben seines Geistes und seines Herzens. Weniger das Wohl des Ganzen ins Auge fassend, trachteten sie nur auf Verherrlichung und Pflege des lieben Ich und es bildete sich ein Hofstaat aus, der die Keime zum unrettbaren Fall des Reiches legte. Was dem Geist und Charakter an Größe und Stärke abging, suchten die spätern Herrscher allmälig durch Majestät ihrer persönlichen Erscheinung zu ersetzen. Der Kopf ward mit einem Turban von solcher Größe umwunden, daß er einer Trommel glich, der Körper, wenn er nicht bereits durch träge Ruhe und Uebermaß der Speise zum Fettklumpen sich umgebildet hatte, ward durch zahllose wattirte Kleider zu einer Kugel umgestaltet. Des Gesichtes untern Theil bedeckte das Berbertuch, so daß von der ganzen Majestät kaum mehr als die Augen sichtbar blieb. Ein hohes Gitterwerk schied das Volk selbst bei den öffentlichen Sitzungen von dem ausgestopften Herrscher, dessen Hofgesinde sich zu gleichen Vogelscheuchen aufputzte. Trompetenbläser mit langen hölzernen Frumfrums standen zu des Sultans Seite und verkündeten es der Menge, wenn der Erlauchte sprechen wollte. Laut zu sprechen war aber nicht der Würde angemessen und nur ein geisterhaftes Lispeln ließ sich aus dem Käfig hören. Vierzig Vornehme bildeten die nächststehenden Leibwachen, zwölf höchste Aemter, den Marschällen oder Ministern ähnlich, hatten die Verwaltung in den Händen und saugten des Landes bestes Mark aus, um es in Ueppigkeit und Wollust zu vergeuden. Der Uebermuth erstreckte sich wie eine schlimme Krankheit bis herab zum Hüter, der, in ein Dutzend seidene Toben eingehüllt, mit ungeheurem vergoldetem Kugelstab gleich einem Tamburmajor an des Palastes Pforte stand. In gleichem Grade wie der Hof in Ueppigkeit und Weichlichkeit versank und sich durch Uebermaß in äußerem Pomp in des Volkes Augen erniedrigte, in gleichem Maße lockerte sich das Band, welches die Unterthanen an den Herrscher knüpfte und das die Provinzen des großen Reichs zusammenhielt. Die Fürsten zehrten von den Erinnerungen an ihre heldenhaften Ahnherrn und hielten es im Bewußtsein ihrer eignen Erhabenheit am Ende sogar unter ihrer Würde, selbst das Schwert zu führen, wenn der Feind dem Reiche drohte. Die Zauberformeln an den Speeren ihrer Leibgarde, nicht das geschliffene Eisen, sollten für sie kämpfen.

Zwei Jahrhunderte hindurch war der stolze Bau, den Edriß aufgerichtet hatte, noch stehen geblieben, da kein Feind vorhanden war, der bedeutend genug gewesen, um ihn zu stürzen, alle Fugen waren aber längst gelockert und es bedurfte nur des Zusammentreffens einiger Verhältnisse, wie solche am Anfang dieses Jahrhunderts eintraten, um das Reich in Trümmer zu zerschlagen. Ein unglücklicher Feldzug gegen das felsige Mandara hatte am Ende des 18. Jahrhunderts den Kern des Bornu-Heeres vernichtet, eine Pest in kurzer Zeit darauf das Land entvölkert und mit Schrecken angefüllt, da erhoben sich die Fellata, ein bis dahin unbekannter Feind.

Die Geschichte des Volks der Fulbe oder Fellata verliert sich in unerklärliches Dunkel. Am untern Senegal hatte es sein Gebiet, doch lassen mancherlei Gründe vermuthen, daß es in noch frühern Zeiten von Osten her hier eingewandert sei. Schmächtig und mittelgroß von Körperbau, röthlich oder gelbbraun von Hautfärbung, zart im Gliederbau, dabei aber geistig den Negervölkern weit überlegen, bilden die Fellata ein eigentümliches Element im Völkerleben Innerafrikas. Dabei zeichnen sie sich durch Mäßigkeit in Speise und Trank, sowie durch Reinlichkeit in ihrer Kleidung sehr vortheilhaft aus. Eigenthümliche Kasteneintheilungen innerhalb ihres Stammes erinnern lebhaft an Aegypter und Hindu; gewisse Familien waren Tischler, andere Weber, Schuster, Schneider, Sänger, die untersten Bettler. Ganz allmälig breiteten sich die Fellata von Westen nach Osten aus, siedelten sich innerhalb der Negerreiche an, anfänglich als demüthige, bescheidene Fremdlinge, erlangten aber bald durch ihre geistige Ueberlegenheit dort Ansehn und stellenweise ein solches Uebergewicht, daß sie den Argwohn der Herrscher erregten und Unterdrückungsversuche gegen sie gemacht wurden. Jede ihrer Abtheilungen verfolgte aber noch ihr eignes Interesse, kein gemeinschaftliches Band verknüpfte sie enger, und so waren sie selbst trotz ihrer Ueberlegenheit den zerrütteten Negerstaaten bis zum Anfang des jetzigen Jahrhunderts noch nicht eigentlich ernstlicher gefährlich geworden.

Um diese Zeit war Othman der Vorsteher (Imam) der Fellata im Dorfe Daghel unweit des heutigen Wurnu. Baua, der Herrscher von Gober, forderte ihn, sowie die benachbarten Häupter der Fellata vor seinen Thron und tadelte sie ernst wegen der Ansprüche, welche sie mehrfach zum Nachtheil der Untertanen Baua's erhoben. Othman ergrimmte, daß Baua, ein Heide, sich überhebe, ihn, einen Gläubigen, einen Auserwählten, zu strafen. Religiöse Begeisterung ging mit dem äußern Vortheil Hand in Hand und Othman ward zum Propheten seines Stammes. Mit hinreißender Beredtsamkeit versammelte er, ein Reformator der Lehre Muhamed's, die Seinen um sich. Fortgerissen zu heiligem Wahn vergaßen sie die kleinlichen Interessen, welche sie bisher getrennt, und eiferten für des Propheten Sache. Othman lehrte ihnen Schlachtgesänge voll Erhabenheit und Tiefe. Mit seiner anfangs kleinen, aber begeisterten Schaar griff er hierauf die Unterdrücker an, – er ward geschlagen, aber mit dem Unglück wuchs der Muth. Gleich einem Feuer verbreitete sich der religiöse Aufschwung, den er gegeben, durch alle Negerstaaten, sämmtliche Fellata erhoben sich! Es war das Zauberwort gefunden, das sie einigte. Othman's Schaar schwoll an wie ein Strom zur Regenzeit, er siegte über seine Feinde. Man erwählte ihn zum Scheikh, sein eigener Bruder, obschon älter an Jahren, war der Erste, der ihm huldigte. Sein kriegerischer Sohn, der spätere Sultan Bello, unterstützte ihn, und so unterwarfen sich die Fellata in wenig Jahren die ganzen Staaten im Westen Bornus und bedrohten selbst dieses Reich, dessen Bewohner sie wegen ihrer altmuhamedanischen Gebräuche mit den Heiden auf gleiche Stufe stellten.

In Bornu selbst waren seit langem zahlreiche Fellata ansässig. Sowie dem Reiche durch Othman's Heer in den Grenzprovinzen Schaden zugefügt ward, erhob sich des Sultans Ahmed von Bornu Zorn gegen die Fellata im eignen Lande; sie sollten büßen, was ihre Stammgenossen sündigten. Dadurch zwang man sie zur Nothwehr. Sie sammelten sich bei Gudscheba und schlugen in verzweifeltem Widerstande die Heerschaaren zurück, welche der Sultan gegen sie sandte Bald aber gingen sie von der bloßen Vertheidigung zum Angriff über, verfolgten die fliehenden Truppen und schlugen ein neues Heer Bornuaner in der Nähe von Birni. Entsetzen kam über den Sultan und seine dickleibigen Hofherren. In möglichster Hast packte man Reichskleinodien und Garderobe zusammen, und eben als der hocherlauchte Herr mit allem seinem Pomp und dem ganzen Zopfceremoniel der zwölf Hofämter zum Ostthore seiner Residenz eiligst hinauszog, drangen die Fellata siegreich zum Westthore herein und ließen sich in der Hauptstadt des Reichs nieder. Dies geschah im Jahre 1809. Sultan Ahmed und seine Marschälle waren nach Kuraua geflohen und saßen feierlich zu Rath, was gegen ein solches Verfahren der Aufrührer zu thun sei. Trotz ihrer riesigen Turbane und theuren Amulete sanden sie aber kein Mittel gegen das Uebel, und mit dem Bornureiche würde es wahrscheinlich vorbei gewesen sein, wenn nicht ein eingewanderter Mann aus Fessan sich dazwischen gelegt hätte.

Dieser Mann war der Faki Muhamed el Amin el Kanemi, ein ebenbürtiger Gegner Othman's und seines kriegskundigen Sohnes Bello. Mehrfache Reisen, die er als Kaufmann gemacht, hatten ihm ausgebreitete Weltkenntniß verschafft, dazu war er ein strenggläubiger Moslem und sehr gelehrt in den heiligen Büchern Er besaß neben seiner Rechtlichkeit kühnen Muth und unverzagten kräftigen Willen. Mit den Kanembu war er vielfach in Berührung gekommen und hatte sich mit ihnen aufs innigste befreundet, in seiner Umgebung ward er allgemein geliebt und geehrt. Er hatte die Tochter des Herrn von Ngala, damals einer angesehenen Stadt südlich am Tsad, kennen gelernt und sie zum Weibe erhalten. Gern hätte er mit derselben sich nach seiner Heimat in Fessan begeben, aber der Vater verwehrte ihm dies und des innigst geliebten Weibes wegen entschloß er sich in Ngala zu bleiben und hier seine Hütte zu bauen. Da drangen die Fellata von Westen her vor und bedrohten den Ort, – der Sultan war rathlos, Jeder nur auf sich verwiesen, die Augen des Volkes richteten sich auf Kanemi, er stand auf als Führer zum Streit. Auch er wußte, wie Othman, die Seinen zu religiöser Begeisterung zu entflammen, ihm war die Zaubermacht des Glaubens bekannt, wunderbare Geschichten verbreiteten sich im Volk über seine geheimnißvolle Macht. Seine Gebete machten die Schwerter der Feinde schartig, die Pfeile der Fellata waren im Köcher zerbrochen gefunden worden und ihre Bogensehnen während der Nacht zerschnitten. Nur ein kleines Häufchen sammelte sich zunächst um Kanemi: fünf Reiter und 200 Speerträger zu Fuß, alle aber entschlossene Leute und in ihrer Treue erprobt. Große Heiterkeit erzeugte es den Fellata, als sie, trunken vom Uebermaße der Siege, die winzige Schaar anrücken sahen, fünf Reiter gegen ein Heer! Bald aber wurden sie ernst, denn Kanemi schlug ihre zerstreuten Abtheilungen, so wie sie sich zeigten. Er scheute die Uebermacht nicht und ersetzte durch Ausdauer und Muth, was an Zahl abging. Kaum hatte er aber die bisher Unüberwindlichen geschlagen, so war auch der Zauber gebrochen der alles Volk lähmte. Die Männer griffen nach Bogen und Speeren, zu Fuß und zu Roß eilte man nach Kanemi und rief ihn zum Scheikh aus. Bald standen 200 begeisterte Reiter an seiner Seite und 2000 Mann zu Fuß begrüßten ihn kampfesmuthig mit geschwungenem Speere und dem Klange der Schilde. Bei Ngornu traf er auf das Gesammtheer des Feindes und überwand es nach blutigem Kampfe. Vierzig Schlachten hatte er in zehn Monaten siegreich bestanden und ward von allem Volke in Bornu als der Erretter des Vaterlandes, der Held Gottes gefeiert.

Der östliche Theil Bornus war frei vom Feinde, im westlichen Gebiete saß aber der Sultan Ahmed noch mitten unter den Fellata. Kanemi zog sich nach seinen Triumphen zurück zu seiner Familie in Ngala, um die Früchte des Friedens zu genießen, da sandte der Sultan zu ihm und ließ ihn auffordern, daß er sich an die Spitze des Heeres von Bornu stelle und ihm auch im westlichen Theile gegen die Feinde helfe. Der Faki folgte dem Rufe und seine begeisterten Schaaren zogen aufs neue gegen die Fellata. Birni ward nach blutigem Kampfe ihnen wieder entrissen, aber der Sultan genoß nicht lange den Triumph, in seiner alten Residenz wieder Hof zu halten, er starb schon im Jahre 1810

Dunama, der Sohn Ahmed's, ward Sultan. Er verschmähte es, mit dem fremden Manne, dem Faki Kanemi, weiter zu unterhandeln, dieser hatte seine Schuldigkeit gethan und konnte gehen. Die Hauptstadt war frei, die Hauptleute voll Muth, denn der Feind war geschlagen. Dunama sammelte ein Heer und stellte sich selbst an die Spitze, seine Lanzenträger mit den Talismantäschchen ihm zur Seite. Man traf auf die Fellata, die durch die vorhergegangenen Kämpfe gegen Kanemi geschwächt waren, und – schlug sie. Die Hofpartei jubelte, der alte Siegesgott des Edriß schien zurückgekehrt, der schwankende Thron wieder befestigt! Da erhielten die Fellata neuen bedeutenden Zuzug von ihren Brüdern in Katagum, griffen das noch jubelnde Heer Dunama's an, schlugen es in die Flucht, erstürmten die Hauptstadt Birni von neuem und gaben sie den Flammen preis. Der Sultan floh mit seinem Hofgesinde im Lande hin und her wie ein gescheuchtes Wild, jeden Augenblick einen neuen Angriff der Feinde fürchtend. Einige Wochen schlug er seine Zelte bei Madje in der Nähe von Fatoghana, dann wieder bei Assegga auf. Kurz darauf zog er aber geängstigt weiter nach Munghano, bis er endlich Berberua in der Nähe des Tsad zu seinem Wohnplatz erwählte. Hier war er unweit des Faki Kanemi, der ruhig seiner Beschäftigung lebte. Jetzt endlich, da sich dem Sultan nirgends eine andere Rettung bot, da er und seine Barone kein Plätzchen fanden, wo sie ihr Haupt, trotz ihrer dicken Turbane, ruhig hinlegen konnten, jetzt entschloß man sich, obschon mit großem Widerwillen, den frühem Retter wieder aufzusuchen. Man trat mit Kanemi in neue Unterhandlungen. Er seinerseits zog aber nun auch aus der Noth des Sultans so viel Nutzen als möglich. Er war nicht willens, Leib und Leben, Hab und Gut abermals für einen Herrscher aufs Spiel zu setzen, den er seiner Schwäche wegen verachten, seines Stolzes und Undankes wegen hassen mußte. Die Hälfte aller Einkünfte derjenigen Provinzen verlangte er, welche er dem Feinde entreißen würde. Der Sultan machte ein saueres Gesicht zu der schlimmen Forderung, es blieb ihm aber nichts übrig als darauf einzugehen. So brach denn Kanemi abermals gegen die Fellata auf und trieb sie mit seinen Speerträgern und Bogenschützen zu Paaren, säuberte das Land vom Feinde und schlug dann seinen Sitz in Ngornu auf, »der gesegneten Stadt« am Ufer des Tsad-Sees, unweit von dem Hofhalt des Sultans. Kanembu und Tibu, die ehedem gemißhandelten Völker, strömten ihm zu, er erschien Allen der wahre Herrscher des Landes. Dunama und seine altadligen Edelherren bissen sich in die Lippen vor Aerger, machten ihre Turbane dicker und dicker, zogen einige seidene Toben mehr an als bisher, um so das politische Gleichgewicht herzustellen, – es wollte aber nicht helfen. Da sannen sie unter einander auf Rath, was wol zu thun sei. »Er ist ein Verräther, Kanemi strebt nach dem Throne!« sagten die Herren zu Dunama. Dieser glaubte es selbst, wußte aber wenig dagegen zu thun. »Fordere ihn vor deinen Thron, verhöre und richte ihn dann!« drängte man den Sultan weiter. Er fühlte sich geschmeichelt als Fürst und sandte an Kanemi Boten mit der feierlichen Ladung. Der Scheikh, so ließ er sich nennen, ein zweiter Götz von Berlichingen gegenüber einem Reichsheer, lächelte über den plumpen Versuch, zu dessen Durchführung ganz andere Hände erforderlich waren als die des Sultans und seiner entnervten Gesellen. Er warf sich aufs Pferd und ritt, ohne einen einzigen Begleiter mitzunehmen, zum König. Diese sichere Ruhe brachte den weisen Rath außer aller Fassung. Im Rücken Kanemi's waren die Hofschranzen zwar geschäftig und kühn genug gewesen, auf ihn zu schmähen und ihn aller möglichen Verbrechen zu beschuldigen, als er aber mit klarem Auge vor ihnen stand, er, den das ganze Volk für einen Heiligen hielt, der die Heere der Feinde geschlagen, der gewohnt war, mit seinem Blicke die Schaaren der Krieger zu lenken, und der dem Sultan, dem Irrenden, Hülflosen, das Reich erst wiedergegeben, als er so vor ihnen stand, da waren die Richter in größerer Verlegenheit als der Verklagte. Niemand wagte sich ernstlich an ihn, Keiner hatte die Kühnheit, Gewaltmittel gegen ihn vorzuschlagen. Es ward Kanemi nicht schwer, sich zu verantworten, und im Triumph zog er nach Ngornu zurück, vom Volke noch mehr gefeiert. Der geistige Sieg über die ränkesüchtige Partei des Sultans erhöhte ihn in den Augen des Landes mehr noch als eine glänzende Waffenthat. Kanemi wußte aber, wessen er sich vom Sultan zu versehen hatte, es galt einem von ihnen beiden. Zwei Herren konnte das Land auf die Lange der Zeit nicht dienen, deshalb war er auf seiner Hut und beschloß bei passender Gelegenheit entscheidend zu handeln. Dunama führte die Entscheidung selbst in kurzem herbei. Auch er und die Seinen fühlten, daß es nicht lange so bleiben könnte, daß ihr Stern in gleichem Grade verlösche, wie Kanemi's Sonne an Glanz zunahm. Er faßte deshalb den wohlerwogenen Plan, durch eine Verlegung seiner Residenz dem Scheikh den Vortheil abzugewinnen. Kanemi erhielt einen großen Theil seines Uebergewichts durch den Verkehr mit seiner Heimat Fessan und Tripoli mittelst der Karawanen. Nun beschloß Dunama seinen Sitz zu nehmen in Wudi, einer Stadt an der Nordwestecke des Sees. Hier mußte jede Karawane, welche ankam oder abging, hindurch, von hier aus konnte er den Scheikh abschneiden von den Kanembu und von seiner Heimat und deren Vortheilen. Durch eine weitere Trennung der beiden, jetzt nahe beisammen liegenden Residenzen wollte er auch seinen Unterthanen Gelegenheit geben, sich nach ihrer Gesinnung zu sondern und diejenigen, welche dem alten Glanz des angestammten Herrschergeschlechts der Ssaefu anhingen, trennen von denen, die sich dem neuen Emporkömmling zuwendeten. Dunama brach deshalb in feierlichem Zuge auf von Berberua; seine Barone und sein Harem begleiteten ihn. Gen Wudi, wo ehedem schon mehrere seiner Vorfahren Hof gehalten, richtete sich die Karawane, bereits frohlockend darüber, daß man endlich einen Ausweg gefunden, um dem verhaßten Nebenbuhler den Vortheil abzugewinnen. Allein ihre Rechnung war ohne den Wirth gemacht. Der Scheikh erkannte ebenso hell wie sie selbst die Lage der Dinge und sah, wie man sich bemühte ihn zu beengen, überflüssig zu machen, um ihn schließlich wieder abzuschütteln, wie es früher zu Ahmed's Zeiten geschehen. Ihn rettete sein energischer Wille und seine kühne Entschlossenheit, sowie die unbedingte Ergebenheit seiner Krieger. Seine Reiter verlegten dem Sultan den Weg und belehrten ihn dringend: es sei nach Wudi für ihn die Straße nicht gangbar; nur Berberua, das freundliche, sonnenhelle, sei die geeignete, einzig mögliche Residenz für den Erlauchten, die Wüstenluft, welche nach Wudi hereinwehe, möge ihm schaden. Gegen die Reiter des Scheikhs halfen die Amulete des Sultans nicht, gegen ihre Speere schienen die seidenen Toben nicht dick genug. Der Hof machte kehrt und langte nach kurzer Fahrt wieder in Berberua an. »Verrath!« schrie der Sultan. »Verrath und Majestätsverbrechen!« schrieen noch mehr seine Schranzen. »Tod dem Frevler, der sich erfrecht, dem Herrscher des Landes den Weg zu verlegen! Tod seinen frechen Dienern!« Da erschienen die Reiter des Scheikhs von neuem und unterbrachen die deklamatorischen Ergüsse. »Im Namen des Scheikhs ist der bisherige Sultan Dunama verhaftet, angeklagt des Hochverrats selbst und als unwürdig seines Amtes entsetzt. So spricht Allah durch den Mund seines Lehrers!« Muhamed, Dunama's Onkel, ein Bruder des verstorbenen Sultans Ahmed, ward zum Nachfolger bestimmt. Das Volk jauchzte dem neuen Herrscher zu, wie es bei theatralischen Vorstellungen zu jauchzen pflegt, und fand Unterhaltung daran.

Muhamed, der neue Sultan, täuschte sich aber über Eins. Er lebte der Meinung, daß er zum Herrscher gewählt sei, weil das königliche Blut der Ssaefu in seinen Adern rolle. Sein erstes Werk war daher, sich eine neue Residenz zu gründen, Birni Djedid, eine Stunde Wegs von Ngornu, und daß er die Regierung des Landes in die Hand zu nehmen versuchte. Er war nicht geneigt, die bloße Puppe zu spielen, welche der Scheikh zum Vergnügen des Volkes anputzen ließ und auf den Thron setzte, und begehrte auch die Macht eines Fürsten zu haben. Da setzte ihn der Scheikh schon nach wenigen Tagen als untauglich ab und berief den verabschiedeten Dunama wieder auf den Thron, der nun auch durch die erhaltene Lehre sich klar geworden war, wer eigentlich Herr sei im Lande, und sich begnügen lernte mit dem Glanz seiner seidenen Toben, den vergoldeten Stöcken seiner Diener und dem Schall der weithintönenden Frumfrums.

So war ums Jahr 1814 der Scheikh el Kanemi eigentlich Herr in Bornu und ließ, um die alten Gewohnheiten zu respektiren, den angeputzten König zum Scheine den Thron einnehmen. Für sich und die Seinen gründete er nun aber auch eine Residenz in der Nahe des Tsad, wo die Straße nach Fessan und Kanem führt. Dort stand ein alter Affenbrodbaum, Kuka in der Sprache des Landes geheißen. Er war das Symbol der alten Königsmacht. Dick war der Stamm, aber vom Alter hohl und von Würmern zerfressen, kahl die ausgestreckten Aeste und mit Früchten an langen Stielen behangen, als seien es Amulete zum Schutz gegen fremden Zauber. Ihn hieb der Scheikh nieder, baute an der Stelle seinen Palast und nannte die Stadt, die ringsum entstand, Kuka oder Kukaua.

Die Fellata hatte der Scheikh zwar aus dem Lande getrieben, aber ein anderer Feind im Osten war aufgestanden und machte ihm weit mehr zu schaffen. Der Fürst von Baghirmi, Othman Burgomanda, bisher ein tributpflichtiger Vasall Bornus, stand gegen seinen Herrn auf, verweigerte dem Scheikh Anerkennung und Gehorsam und machte räuberische Einfälle in sein Gebiet. Nicht stark genug, um gleichzeitig die Grenzen des Reiches nach allen Seiten gegen die drohenden Feinde zu decken, rief der Scheikh den Fürsten Abd el Kerim Ssabun von Wadaï gegen Baghirmi zu Hülfe. Dieser erschien, überfiel Masena, die Hauptstadt Baghirmis, plünderte sie vollständig aus, führte eine große Anzahl des Volkes als Sklaven hinweg, war aber nicht willens, die Trauben für Andere zu pflücken, sondern machte einen Vertrag mit Burgomanda, nach welchem Baghirmi von nun an Wadaï unterthan sein und unter dessen Schutz stehen solle. Jetzt blieb Kanemi nichts Anderes übrig, als mit dem Herrscher in Fessan einen Vertrag abzuschließen und diesen um seinen Beistand zu bitten. Er erschien mit einem ansehnlichen Heere, vereinigte sich mit dem Scheikh, und beide verheerten Baghirmi sammt Masena, der Hauptstadt, in welcher der Scheikh sogar einige Tage sein Lager aufschlug. Der Fürst Othman Burgomanda und sein Volk hatten sich aber jenseits des hochflutenden Schari in einem überaus festen Lager verschanzt, und deshalb richteten die Verbündeten nichts weiter aus, als daß sie großen Raub an Gut und Menschen hinwegführten. Von den Gefangenen, die der Herrscher von Fessan mit durch die Wüste schleppte, stammten die zahllosen Gebeine, über die sich Denham und seine Gefährten bei ihrer Reise nach Kuka entsetzten und die noch jetzt massenhaft die Brunnen umlagern. Nicht lange danach, so brach der Fürst von Baghirmi mit seinem Heere in Bornu ein. Es kam zu mehreren höchst blutigen Treffen. In einem derselben verlor der Scheikh seinen erstgebornen und am meisten von ihm geliebten Sohn; in einem andern fiel Sultan Dunama sammt seiner Leibgarde dicht am Thore der Stadt Ngala. Erst als Denham dem Scheikh Kartätschenbüchsen für die zwei vorhandenen Kanonen hatte anfertigen lassen, der Zimmermann Hillmann die Gestelle zu den Röhren gearbeitet und die Mannschaft zur Bedienung der Geschütze eingeübt war, gelang es dem Scheikh, sich Ruhe vor den unermüdlichen Drängern zu verschaffen. Beim ersten ungestümen Angriff des Heeres von Baghirmi auf die Schlachtordnung des Scheikhs entblößte letztere plötzlich die versteckte Batterie und die donnernden Geschütze rissen furchtbare Lücken in die dichtgedrängten Schaaren der entsetzten Feinde, während die Reiterei, die Verwirrung benutzend, mit Erfolg einhieb. Dies geschah am 24. März des Jahres 1824. Weniger glücklich war der Scheikh gegen den gleich tüchtigen Sultan Bello, den Führer der Fellata. In Bautschi erlitt er eine solche Niederlage, daß er selbst mit genauer Noth mit dem Leben davonkam. Im Jahr 1835 starb er und bestimmte, daß von seinen vielen Söhnen Omar ihm als Herrscher folgen sollte. Würde dieser sterben, ohne erwachsene Söhne zu haben, so sollte Abd e Rahman der Nachfolger sein, an dessen Stelle in ähnlichem Falle aber Yussuf.

Dem im Jahre 1818 gefallenen Sultan Dunama war dessen Sohn Ibrahim gefolgt und residirte in der bisherigen Weise in Neu-Birni wie sein Vater als Schein-Sultan.

Omar, der Sohn Kanemi's, hatte das Streben, seinem Lande Ruhe und Frieden zu verschaffen. Da seine Mutter aus dem Lande der Baghirmi stammte, so kam er mit letzterem Volke bald in gutes Einverständniß. Ebenso schloß er Frieden mit den Fellata im Westen, nachdem er bei einem Kriegsunternehmen gegen sie wenig glücklich gewesen war. Mehr machte ihm der Ungehorsam der eignen Statthalter in den entfernten Provinzen zu schaffen, am meisten der unruhige und hochmüthige Ibram von Sinder, der nicht nur den Frieden verwarf, sondern sogar die benachbarten Statthalter aufforderte, ihm zu gehorchen und sich mit ihm zu Raubeinfällen in den Nachbarstaat zu verbinden. Scheikh Omar sandte 1846 seinen Bruder Abd e Rahman mit dem gesammten Heere von Bornu nach jenem weit entlegenen Gebiet, ohne den Verrath zu ahnen, der in seiner Nähe lauerte. Kaum war nämlich das Heer abgezogen, so machte die Partei des alten Sultanhauses der Ssaefu einen letzten verzweifelten Versuch zur Herstellung ihrer frühern Macht. Die vornehmsten Höflinge forderten brieflich Muhamed Ssaleb, Sultan von Wadaï, auf, sich der alten Herrscher gegen den neuen Scheikh anzunehmen, und Wadaï benutzte voll Kriegslust die günstige Gelegenheit zu einem beuteverheißenden Handstreich. Er erschien bereits bei Kussuri im März 1846 mit einem mächtigen Heere, als sich Scheikh Omar mit einer Handvoll Leute, die er in der Eile zusammengerafft hatte, ihm entgegenwarf, um ihm den Uebergang über den Fluß streitig zu machen. Durch Verrath gelang dem Feinde das Letztere. In wildem Gemetzel fiel das Häufchen des Scheikhs bis auf Wenige. Tirab, der treue Minister des Kanemi, blieb auf dem Schlachtfelde, Ali, der tapfere Bruder Omar's, ward gefangen, die beiden Kanonen geriethen in Feindes Hand. Scheikh Omar floh. Ehe er aber seine Hauptstadt Kuka preisgab und sich nach den entferntern westlichen Provinzen zurückzog, ließ er Ibrahim hinrichten. Er hatte ihn bei der ersten Kunde vom Nahen Wadaïs festnehmen lassen.

Muhamed Ssaleb rückte bis Ngornu vor, setzte Ibrahim's Sohn Ali zum Sultan ein und plünderte vierzig Tage lang ringsum das Land aus. Bei dieser Gelegenheit ward auch Kuka völlig geplündert, verbrannt und zerstört. Als aber das Bornuheer unter Abd e Rahman in Eilmärschen herbeizog und Muhamed einsah, daß er bei der Schwäche der Partei, welche zum Sultan Ali stand, sich nicht würde halten können, dachte er an einen sichern Rückzug, bevor ihm der Arre und der Schary denselben zur Regenzeit unmöglich machten. Er belohnte also Verrath mit Verrath, sandte die Briefe der Hofleute an Omar und ließ diesem sagen, daß er durchaus nur in sein Land gekommen sei, weil ihn der Sultan und die Seinen dazu aufgefordert hätten, dann zog er zurück und überließ den jungen Fürsten Ali seinem Schicksal.

Dieser schien etwas vom Geiste seiner Ahnherrn in sich zu fühlen, denn er stellte sich kühn an die Spitze seines kleinen Heeres und kämpfte mit Scheikh Omar in offener Feldschlacht. Der erste offene Kampf des alten Herrscherhauses von Bornu mit dem neuen war auch der letzte. Ali fiel, seine Anhänger mit ihm. Die Residenz des Hauses der Ssaefu Neu-Birni ward zerstört. Omar hatte den Sohn des hochverdienten Tirab, den Hadschi Beschir, mit der Zerstörung des Ortes beauftragt. Er ward ein reicher Mann dabei und Wesir des Sultans, sein allmächtiger Günstling. Er baute mit Scheikh Omar das zerstörte Kuka wieder auf, die westliche Stadt für das gemeine Volk, die östliche für die Großen des Hofes.

Noch einige kleinere Kriegszüge mußte Scheikh Omar unternehmen, um aufständische Städte zur Ruhe zu bringen, dann genoß das Reich eine geraume Zeit hindurch des tiefsten Friedens, bis durch den eignen Bruder des Scheikhs, den bereits genannten Abd e Rahman, jene Unruhen erregt wurden, die kurz vor Dr. Vogel's Ankunft in Kuka ausgebrochen waren und einen Thronwechsel zur Folge gehabt hatten. Scheikh Omar war nämlich ein sehr friedliebender, wenig energischer Mann, der sich am liebsten in stiller Zurückgezogenheit religiösen Betrachtungen widmete. In Folge dieser Schwäche ward der nördliche Theil Bornus sowie Kanem durch die raublustigen Schaaren der Tuariks völlig verheert, mehrere Städte gänzlich ausgeplündert und zerstört, andere zu einem schimpflichen Tribut an diese Freibeuter gezwungen. Den größten Einfluß auf den Scheikh hatte sein Wesir Hadschi Beschir, ein zwar gelehrter und intelligenter Mann, der sich besonders des Dr. Barth bei dessen Anwesenheit in Bornu sehr warm annahm, der aber einerseits habsüchtig war und sich zur Befriedigung dieser sowie anderer Leidenschaften vielerlei Gewaltthätigkeiten und Ungerechtigkeiten zu Schulden kommen ließ, andererseits aber auch der nöthigen Willenskraft und des erforderlichen Muthes entbehrte. Der schlimmste Feind des Wesirs war Abd e Rahman, ein wilder, gewaltthätiger Mann, der in mehreren Kriegszügen das Heer angeführt hatte und deshalb bei demselben beliebt war. Seine Lieblingsbeschäftigung in Friedenszeiten war, sich mit seinen Sklaven herumzubalgen und gemeine Späße mit ihnen zu treiben, und über seinen Charakter erhalten wir einen Fingerzeig dadurch, daß er Dr. Barth, als dieser ihm seine Aufwartung machte, um Gift ersuchte, das er natürlich nicht erhielt. Er wollte sich wahrscheinlich desselben bedienen, um den ihm verhaßten Wesir aus dem Wege zu räumen, gegen den mehrfach Mordanschläge versucht worden waren. Eine Zeit lang schien die feindliche Stimmung zwischen den beiden Großen des Reichs dadurch geschlichtet, daß der Wesir, der sich eine förmliche ethnographische Sammlung von Schönheiten aus allen Völkerschaften, auch von Cirkassierinnen, in seinem Harem angelegt hatte, die Tochter Abd e Rahman's heirathete, nicht lange darauf brach aber der gegenseitige Groll in offene Fehde aus. Abd e Rahman verließ mit seinen bewaffneten Sklaven Kuka und zog sich nach Gudscheba mit offener Kriegserklärung zurück. Der Wesir folgte ihm, begleitet von einer Anzahl Hauptleute und ihren Truppen, und forderte Abd e Rahman auf, den Ort zu verlassen. Dieser erklärte sich bereit dazu, sobald der Wesir ihm auf den Koran zuschwören würde, ihm nichts Uebles zuzufügen. Hadschi Beschir verweigerte diesen Eid und ließ durch seine Leute den Teich streng bewachen, aus welchem die feindlichen Sklaven ihr Wasser beziehen mußten. Es kam zwischen beiden Theilen zu einem leichten Scharmützel, bei welchem aber des Wesirs Krieger sich weigerten, gegen ihren frühern Feldherrn Abd e Rahman zu kämpfen, und verrätherisch zu letzterem übergingen. Der Wesir verlor vollständig den Muth, eilte nach Kuka zurück und anstatt ein neues Heer gegen seinen Feind zu sammeln, packte er den größten Theil seiner Kostbarkeiten auf sieben Kameele und versuchte nach Wadaï zu entfliehen. Es war im November 1853. Abd e Rahman hatte sich in größter Schnelligkeit nach Kuka begeben, und es fiel ihm nicht schwer, seinen Bruder zum Abdanken zu bewegen. Das Haus Hadschi Beschir's wurde hierauf der Plünderung preisgegeben, und unter andern Schätzen, die dieser nicht hatte mit fortnehmen können, fand man 3000 Burnusse und 40,000 Dollars. Die angeschwollenen Fluten des Schari hielten den fliehenden Wesir auf, die an der Grenze wohnenden Schua verweigerten es, ihn durchzulassen, und es blieb ihm nichts Anderes übrig, als den Boten zu folgen, welche Abd e Rahman ihm nachgesandt hatte, mit der Zusicherung, daß ihm freies Geleit gestattet werden sollte. Kaum war er aber in Kuka angekommen, als er festgenommen, vor ein besonderes Gericht gestellt und angeblich wegen Hochverraths zum Tode verurtheilt ward. Die 130 Kinder, welche der Wesir hinterließ (80 Söhne und 50 Töchter) beweintenweniger ihren Vater als den Verlust des großen Vermögens, das der neue Scheikh für sein eignes Bestes einzog. Nach seiner Hinrichtung wies Abd e Rahman seinem Bruder Omar des Wesirs Wohnung zum Aufenthalt an und übernahm die Regierung des Landes.