|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Gottesgericht der Marghi.

Vogel's Menagerie. – Baikie's Niger-Benuë-Expedition. – Mora und Mandara. – Die Berge Mendif und Kamalle. – Eisen. – Denham in Mora. – Vogel in Mora. – Westabhänge Mandaras. – Die Marghi und ihr Land. Körperbau und Tracht der Marghi. – Pflanzenwuchs. – Sitten und Gebräuche. – Die Schua und die Landschaft Udje. Abd e Rahman's Entthronung. – Mabani. – Die Gamerghu. – Die Schua.

In der Zeit zwischen der Rückkehr von dem Feldzuge nach Mußgo und der Abreise nach Mora ordnete Dr. Vogel die Notizen, welche er unterwegs gemacht hatte, sowie die Sammlungen von Naturgegenständen und vergnügte sich in der Zwischenzeit mit einer kleinen Menagerie, die er in dem Hofe des englischen Hauses angelegt. Er schreibt darüber in einem Briefe vom 17. Juli 1854:

In der Zeit zwischen der Rückkehr von dem Feldzuge nach Mußgo und der Abreise nach Mora ordnete Dr. Vogel die Notizen, welche er unterwegs gemacht hatte, sowie die Sammlungen von Naturgegenständen und vergnügte sich in der Zwischenzeit mit einer kleinen Menagerie, die er in dem Hofe des englischen Hauses angelegt. Er schreibt darüber in einem Briefe vom 17. Juli 1854:

»Bis vor kurzem hatte ich einen zahmen Strauß auf dem Hofe herumlaufen, der sich mit den Hühnern sehr gut vertrug. Dagegen verfolgte er jeden Menschen, der irgend etwas Glänzendes an sich trug, und wenn ein Araber mit seiner goldbesetzten Jacke zu mir kam, lief er ihm oft bis in meine Stube (oder vielmehr Hütte) nach, um seine Knöpfe abzufressen. Das Thier verschlang faustgroße Erdklöße und einmal ein Stück Calicot, drei Ellen lang und eine halbe Elle breit. Leider brach es ein Bein, – zur Freude meiner Diener, die ihm geschwind den Hals abschnitten und eine Mahlzeit von ihm machten. Ich kostete auch davon, muß aber gestehen, daß ich einen gut gekochten Stiefel vorziehe. Jetzt besteht meine Menagerie aus einer Zibethkatze, einem Schakal, einem Affen und einem Mußgo-Widder mit fußlangem seidenweichem Haar. Papageien sind hier selten; ich hatte einen kleinen grünen, der aber durchaus nichts fressen wollte, weshalb ich ihn wieder fliegen ließ. Ich habe noch immer mein braunes Pferd, mit dem ich den unglücklichen Fall in Tripoli hatte; es ist zahmer als je und erkennt mich an meinem Fußtritt. Außer ihm besitze ich noch drei andere Bornupferde, alle aber wild und ungelehrig.«

Am 19. Juli 1854 verließ Vogel Kuka, ohne irgend einen seiner Begleiter mitzunehmen, überhaupt nur von vier Leuten begleitet, und zog in der Richtung nach Süden dem Lande Mandara zu. Seine Kameele hatte er verkauft und führte sein Gepäck auf Ochsen mit sich. Die letzten Nachrichten, welche er aus Europa erhalten hatte, meldeten ihm, daß eine Dampfschiffexpedition während des Sommers den Niger und Benuë hinaufgehen würde und bereit sei, ihn aufzunehmen, sobald es ihm glücke, mit derselben zusammenzutreffen.

Jene Expedition war vorzugsweise durch die Bemühungen des Geographischen Vereins in London und insbesondere durch die unermüdlichen Bestrebungen des Herrn Dr. A. Petermann ins Leben gerufen worden. Man hatte die Mittheilung Dr. Barth's über den großen Strom Benuë (ehemals Tsadda genannt) mit Begeisterung begrüßt und beschloß den Versuch zu wagen, auf dieser Hauptader Innerafrikas so weit als möglich vorzudringen. Ein Dampfboot wurde eigens zu diesem Zwecke gebaut, aufs sorgsamste ausgerüstet und mit Eingebornen bemannt, die von zwölf Europäern geleitet waren. Es ging am 17. Mai 1854 von Liverpool ab, berührte zunächst Irland und hielt dann an Fernando Po im Meerbusen von Biafra, unweit der Mündung des Niger. Anfang Juli dampfte die Plejade, so hieß das Schiff, das Nigerdelta hinauf und gelangte beim Hochwasser des Benuë bis in die Nähe von Jola, der Hauptstadt Adamauas. Man hegte die Hoffnung, Barth möge vielleicht durch die Eingebornen von diesem Unternehmen Kenntniß erhalten und so in den Stand gesetzt werden, mit der Plejade nach Europa zurückzukehren. Die brieflichen Mittheilungen, welche man ihm in dieser Angelegenheit gemacht, waren in Kuka liegen geblieben, da hier das Gerücht von seinem Tode ganz allgemein geglaubt ward. Ein Bote, den man ihm früher mit Briefschaften nachgeschickt hatte, war erschlagen worden und die Kunde dieses Unglücks hatte sich irrthümlich auf Barth selbst übertragen. Dem damaligen Herrscher in Bornu, Abd e Rahman, lag seinerseits daran, das Gerücht zu bestärken, denn er mußte Dr. Barth, der ein Freund Hadschi Beschir's, des hingerichteten Wesirs, war, mit mißtrauischen Augen betrachten. So erfuhr Dr. Barth erst im Dezember desselben Jahres zufällig in Kano von Eingebornen, daß eine Expedition auf dem Benuë gewesen und bereits zurückgekehrt sei.

Es war dem Leiter des Dampfschiffes, Kapitän Baikie, zur Pflicht gemacht worden, das Unternehmen innerhalb eines Jahres zu Ende zu bringen, und derselbe sah sich deshalb, nachdem er auf dem Benuë 60 Meilen weiter aufwärts vorgedrungen, als die frühern Expeditionen zu Wasser, genöthigt wieder umzukehren. Er hatte sich dem Punkte, an welchem Barth über jenen Fluß 1851 gesetzt, bis auf 12 Meilen genähert. Am 7. November langte das Schiff wieder wohlbehalten in Fernando Po an und hatte damit die Möglichkeit erwiesen, von einem englischen Hafen aus binnen etwa sechs Wochen bis in das Herz Afrikas gelangen zu können.

Im Gegensatz zu den frühern derartigen Unternehmungen war von der gesammten Mannschaft, 66 an der Zahl, nicht ein einziger gestorben und selbst Krankheiten hatten sich nur in sehr geringem Maße bemerklich gemacht, obgleich man doppelt so viel Zeit, 118 Tage, auf den Flüssen verweilt hatte, als einige der frühern Nigerexpeditionen, bei denen fast die ganze Mannschaft zum Opfer fiel.

Dr. Vogel hatte sich durch das Gerücht von Barth's Tode hindern lassen, seinem Gefährten neue Boten nachzusenden, da er die Unzuverlässigkeit der Araber noch nicht genugsam kannte und der Ansicht lebte, daß es Abd e Rahman gegenwärtig gut mit ihm und den Engländern meine. Er hatte sogar einen seiner Diener in Gemeinschaft mit einem Sklaven des Herrschers nach Sinder geschickt und die Waaren und Gelder abholen lassen, welche Barth dort aufbewahrt, um sie bei seiner Rückkehr zu benutzen.

Vogel theilte die Ansicht seiner Freunde in Europa, welche dahin ging, daß Dr. Barth 1851 über Mandara und dessen Hauptstadt Mora nach dem Benuë gereist sei, und schlug deshalb denselben Weg ein, um zu jenem Flusse zu gelangen. Dr. Barth war nie nach Mora und Mandara gekommen, sondern hatte die Gebirge des Landes nur durch das Fernrohr betrachten können, wol aber hatte Major Denham jenes Land und seine Hauptstadt besucht. Denham kann nicht Worte genug finden, die Großartigkeit und Schönheit der Landschaften zu schildern, welche die Gebirge des Gebietes von Mandara (Wandala) bieten, und sagt, daß sie darin weder von den Apeninnen, noch von der Sierra Morena oder den Alpen übertroffen würden. Er schildert unter Anderm einen Bergpaß neben dem Berg Horza, dessen schroffe Wände höher als 2000 Fuß emporstarrten und die eben erst von einander gerissen zu sein schienen, so genau paßten die gegenüberstehenden Vorsprünge und Vertiefungen in einander. Gleichzeitig findet sich in jenen Thälern der herrlichste Pflanzenwuchs. Tamarinden, mehrere Feigenarten und andere noch unbeschriebene Bäume bilden dichte Waldungen, durch deren reichbelaubte und blütenbedeckte Kronen sich blühende Schlingpflanzen emporranken und die Luft mit würzigen Düften füllen. An den Abhängen der Mandara-Berge fand Dr. Vogel mehrfach die prachtvolle, von den Einwohnern »Kangel« genannte Blume, deren Blüte 8 Zoll im Durchmesser hat. Gebirgsströme brausen schäumend über Granitblöcke, welche von den Bergen herniedergestürzt und mit dem üppigsten Grün bedeckt sind. Durch Denham's Schilderung ward die Aufmerksamkeit in Europa lange Zeit besonders auf einen jener Berge, den Mendif, gelenkt, dessen Doppelgipfel Dr. Barth deutlich bei seiner Reise durch das Land der Marghi betrachten konnte. Es scheint dieser Berg ein Basaltkegel zu sein, der einzeln gelegen von einer ebenen Fläche vielleicht bis 4000 Fuß aufsteigt, so daß seine Höhe über Meer gegen 5000 Fuß betragen mag. Sein Umfang beträgt am Fuße gegen 2 – 3 Meilen. Das Gestein des Berges ist zwar von Natur aus schwarz, erscheint aber von fern weiß. Diese auffallende, an Schneebedeckung erinnernde Färbung rührt von unzähligen Vogelscharen, wahrscheinlich Falken und Geiern, her, welche auf den Klippen nisten und den Basalt mit dicken Guanolagen bedeckt haben. Nicht weit vom Berg Mendif erhebt sich ein anderer höchst eigenthümlich gestalteter Gipfel, der Kamalle, dessen ebenfalls weißgraue Spitze einer Säule gleich von einem steilen Kegel emporgipfelt. Aehnliche abenteuerliche Bildungen zeigt die Kette der Mandara-Berge noch mehrere. Im Allgemeinen scheinen die Gebirge sich 1500 Fuß über die Ebene, also 2500 Fuß über das Meer zu erheben, nur die Hauptkette Magar mag 3000 Fuß haben. Die Mandara-Gebirge enthalten reiche Eisenerze, aus denen ein ziemlich gutes Metall hergestellt wird. Dasselbe bildet einen Handelsartikel nach den benachbarten Landschaften. Die Bewohner von Mora sind sehr geschickt im Verfertigen von glänzenden Ringen und Perlen, die von den anwohnenden Stämmen, z. B. den Marghi und Batta, lebhaft als Schmuck begehrt und um Hals, Arme, Füße und Hüften getragen werden. Manche jener Eisenringe verstehen sie so zu bearbeiten, daß sie das Ansehn erhalten, als seien sie aus Perlen zusammengesetzt. Mora wird wegen dieser Eisenwaaren von den heidnischen Völkern vielfach besucht. Die allgemein gebräuchlichen Feldhacken bilden ebenfalls einen Hauptgegenstand der Anfertigung und des Handels in Mandara. Die Arbeiter bedienen sich als Herdes gewöhnlich einer Grube mit Sand, in der sie das Feuer unterhalten. Ein Paar Männer, jeder mit zwei Blasebälgen aus Ziegenfellen versehen, an denen lange eiserne Röhren sind, fachen die Glut an. Ein Paar Eisenstücken, je zwei Pfund schwer, mit einem durchgesteckten Holz, dienen als Hämmer und ein größeres Stück desselben Metalles bildet den Ambos. Der Reichthum an Eisen macht sich in Mandara auch beim Hausbau geltend. Die Thüröffnungen, welche von den Gebäuden nach dem Hofraum führen, sind durch Thüren verschließbar. Letztere bestehen aus Holzstücken, durch Eisen zusammengehalten, und gehen in Thürangeln und Haspen.

Das Land Mandara und seine Hauptstadt Mora sind durch die natürliche Festigkeit ihrer Lage vor den sie umgebenden Gebieten sehr bevorzugt. Durch dieselbe begünstigt, haben sie sich stets eine ziemliche Unabhängigkeit zu bewahren gewußt, obschon ihr Sultan dem Fürsten von Bornu dem Namen nach tributpflichtig ist. Schon von dem Bornufürsten Edriß (1571–1603) wird erzählt, daß er einen Kriegszug gegen Mandara unternommen, anfänglich aber nichts Erhebliches habe ausrichten können. Der damalige Fürst von Mandara war aus der Hauptstadt Karaua durch seinen Onkel vertrieben worden und suchte bei Edriß Schutz und Hülfe. Da die Einwohner sich auf den Gipfel des hohen Berges geflüchtet hatten, der im Westen der genannten Stadt liegt, so gelang es Edriß erst im zweiten Jahre, sie durch Hunger zur Unterwürfigkeit unter den rechtmäßigen Fürsten zu zwingen. Unglücklicher dagegen lief ein Kriegszug der Bornuaner gegen Mandara unter Dunama's Regierung (1755–1793) ab, bei welchem der größte und beste Theil des Heeres fiel und dadurch jene Schwäche des Bornureiches herbeigeführt wurde, welche den eindringenden Fellata ihre Siege so außerordentlich erleichterte. Daß zur Zeit der Expedition Denham's Bornu mit Mandara durch Familienbande befreundet war, haben wir bereits S. 21 angedeutet, ebendaselbst auch auf die kriegerische Pracht hingewiesen, welche der Sultan von Mora entfaltete. Bei Delow, einer frühern Residenz des Sultans von Mandara, hatte der letztere die Ankommenden begrüßt. Noch in ihrem Verfall zählte jene Stadt gegen 10,000 Einwohner. Die Leibwache des Sultans ward durch 30 Söhne desselben gebildet, alle in seidene Toben gekleidet und auf starken, großen Pferden reitend. Die Schabracken bestanden aus Leoparden- und Tigerkatzenfellen, die bis auf die Fesseln der Pferde herabhingen. Die übrigen 500 Bewaffneten der Bewillkommnungsschaar trugen buntfarbige Sudanhemden, dunkelblau mit rothen und gelben Streifen, rothe grobwollene Burnusse und weiße oder bunte Turbane. Die vorausreitenden Musiker hatten lange hölzerne Trompeten mit kupfernen Mundstücken. Bei der feierlichen Audienz im Palaste des Sultans zu Mora trat man durch einen geräumigen Eingang in einen weiten Hof, in welchem der Sultan unter einem dunkelblauen Baldachin auf einem mit schönen Teppichen und seidenen Kissen überdeckten erhöhten Sitze saß. Fast 200 Leute umgaben ihn, alle in Toben von Seide und bunten Baumwollenstoffen gekleidet und das Gesicht dem Sultan zugewandt. Denham's Erlebnisse in Mandara waren abenteuerlich und gefährlich genug. Als es bekannt wurde, daß er kein Muhamedaner sei, wandte sich Alles mit dem größten Abscheu von ihm ab und man stellte ihn auf die gleiche Stufe mit den wilden Heidenvölkern der benachbarten Gebiete. Als der Angriff der Araber gegen die Fellata in Musfia, an der Südgrenze von Mandara, zurückgeschlagen war und Denham völlig nackt ausgeplündert und aus mehrfachen Wunden blutend sich in das Dickicht des Waldes flüchtete, lernte er hinreichend die Schattenseiten der Waldungen von Mandara kennen. Das Dornengestrüpp zerriß seine Haut bei jedem Schritte und Furcht vor versteckten Panthern und Leoparden ängstigte ihn fast so sehr, als die Angst vor den nachsetzenden Feinden. Er erreichte zu seiner unaussprechlichen Freude eine Waldschlucht, in deren Tiefe ein klarer Bergbach schäumte; kaum hatte er aber den Zweig eines überhängenden Baumes erfaßt, um sich hinabzulassen, so ringelte sich eine giftige Liffa-Schlange an dem Aste empor, um ihn zu beißen. Im ersten Schrecken ließ er den Zweig los und stürzte in die Tiefe. Glücklicher Weise erfrischte ihn das kalte Wasser und er erreichte jenseits desselben seine fliehenden Genossen. So feig und verräterisch sich die Bewohner Mandaras während des Kampfes der Araber gegen die Fellata benommen hatten, so abscheulich behandelten sie jetzt die Flüchtigen und halbtodten Verwundteten, und es erschien selbst dem Scheikh von Bornu als ein Wunder, daß Denham lebend wieder bei ihm in Kuka anlangte.

Dr. Vogel erging es bei seinem Besuche in Mora nicht viel besser. Der habsüchtige Gewaltherrscher von Bornu, Abd e Rahman, hatte nicht nur einen großen Theil von Dr. Barth's Waaren, welche von Sinder abgeholt worden waren, unter mancherlei nichtigen Vorwänden an sich genommen oder verschwinden lassen, sondern Dr. Vogel auch eine ansehnliche Summe Geldes abgeborgt. Er war höchlichst erstaunt, als unser Reisender allen Ernstes sein Geld wieder verlangte, und sann auf Rache, als dieser deshalb stark mit ihm zusammenkam. Zu feig, offen etwas gegen ihn zu unternehmen, gab er sich den Schein, als habe er während des Zuges nach Tubori Vertrauen zu Vogel gewonnen, und erlaubte ihm nach Mandara abzureisen. Insgeheim schickte er aber Vogel einen Reiter nach und ließ durch denselben dem Sultan von Mora einen Brief überbringen, in welchem er demselben mittheilte: Vogel habe 100 Dollars baar bei sich, und wenn der Sultan von Mandara diese Vogel abnehme und den Reisenden selbst aus dem Wege räumen wollte, so würde es dem Scheikh von Bornu recht angenehm sein. Kaum war daher Vogel in Mora angekommen, als er festgenommen und über einen Monat gefangen gehalten wurde. Der Sultan nahm ihm alle seine Lastthiere ab und besetzte seine Wohnung durch eine Wache, dabei ließ er ihm freundlicher Weise wissen, daß er ihm den Kopf abzuschneiden gedächte, und forderte ihn jeden Tag unter Androhung augenblicklichen Todes zur Ablieferung der 100 Dollars auf. Vogel's ganze Baarschaft in klingender Münze bestand jedoch nur in 4 Dollars. Durch Vogel's kühnen Muth und durch die Freundschaft des Wesirs von Mandara, den er von der Ophthalmie geheilt, gelang es dem Reisenden endlich, nicht nur sich selbst, sondern auch sein ganzes Gepäck zu retten und sich zu einem befreundeten Scheikh in der Landschaft Udje, südwestlich von Kuka, zu flüchten.

Dr. Vogel hatte die geographische Lage von Mora auf 10° 58' 38'' n. Br. und 12° 22' 0'' ö. L. v. Gr. bestimmt. Das Land Mandara ist von seinem frühern bedeutendern Umfange allmälig mehr und mehr zusammengeschmolzen und umfaßt gegenwärtig nicht viel mehr als die Umgebung der Hauptstadt. Vorzüglich sind es die Fellata, welche unermüdlich von Süden und Südwesten her vordringen und ein Stück des Landes nach dem andern sich unterwerfen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß sie in nicht ferner Zeit den letzten Rest des alten Reiches auch überwältigen werden. Seine Bewohner, mit den erwähnten Budduma, Mußgo und Marghi stammverwandt, ein ursprüngliches Negervolk, sind körperlich angenehmer gebildet als die Kanori (Bornuaner). Sie haben einen hohen, jedoch flachen Vorderkopf, große, feurige Augen, grobes, krauses Haar und ihre Nasen nähern sich nicht selten den Adlernasen. Die Mandara bekennen sich zwar zum Muhamedanismus, wissen aber von dieser Religion mitunter weiter nichts als einige auswendiggelernte, ihnen unverständliche Aussprüche des Koran, sowie einige äußere Gebräuche. Dicht in ihrer Nähe wohnen Völkerschaften mit rein heidnischen Sitten. So haust in der höhern Bergkette des Mandara-Gebirges das Volk der Ssugur und wird von einem mächtigen Fürsten beherrscht, der alle benachbarten kleinern Häuptlinge sich unterworfen hat und zugleich eine eigenthümliche Art Priesterfürst zu sein scheint. Seine Stadt Ssugur ist durch ihre natürliche Lage sehr befestigt. Die steilen Felsenzüge umgeben sie so vollständig, daß nur vier enge Zugänge frei bleiben, welche sich leicht vertheidigen lassen. Der Fürst soll eine große Menge von Idolen besitzen, kleine runde Steine, auf welchen die Leute Hühner von rother, schwarzer und weißer Farbe und Schafe mit einem schwarzen Streifen auf dem Rücken opfern. Der Steindienst scheint in Mandara der ursprünglich allgemein verbreitete Gottesdienst gewesen zu sein; noch jetzt bekleiden heilige Steine vielfach die jähen Spitzen mancher steilen Felshöhen. Von Mora nach Ssugur führt nur ein sehr schwieriger Paß und das Land umher wird von einem kräftigen, heidnischen Volke bewohnt, das noch ohne alle Kleidung durchs Leben wandelt.

Die westlichen Abhänge der Mandara-Berge nach der Landschaft Udje hin, in welche Dr. Vogel entwich, sind höchst malerisch und angenehm. Waldige, von Granitblöcken und Sandsteinzügen unterbrochene Hügelgelände flachen sich allmälig zu einer Ebene aus, die sich nach dem Becken des Tsad-See zu senkt und sich nach Süden hin hebt. Die ansehnlichste Erhebung derselben scheint bis zu 2000 Fuß anzusteigen. Südlich, jenseits derselben fällt das Land nach dem Gebiete des Benuë, dem am Westfuße des Mandara-Gebirges das Flüßchen von Issage zueilt. Die nach dem Tsad fließenden Gewässer sammeln sich in einem Flusse (Komadugu), der aber nicht während des ganzen Jahres Wasser enthält, sondern nur in der Regenzeit den See erreicht. Während der trocknen Monate zerfällt er in eine Reihe fischreicher Teiche und Lachen; sein Bett bildet dann auf weite Strecken herrliches Weideland und wird von Einheimischen und Reisenden auch deshalb gern aufgesucht, weil man bei geringer Tiefe (1 – 2 Fuß) in ihm bereits gesundes und erfrischendes Trinkwasser findet, während die Ueberreste der Regentümpel um diese Zeit von Würmern und Insektenlarven wimmeln, durch faulige Pflanzen- und Thierstoffe in hohem Grade verunreinigt sind und durch ihr unreines Wasser Ursache mancherlei Krankheiten, besonders des sogenannten »Elendes« werden.

Westlich vom Mandara-Gebirge, in der Nähe der Wasserscheide zwischen dem Tsad und Benuë, wohnt das heidnische Volk der Marghi, südlich von ihnen die bereits zum Reiche Adamaua gehörigen Batta. Beide Völker haben in ihrem Wesen Vieles, was an die südafrikanischen Negerstämme, besonders an die Kaffern erinnert.

Die Marghi sind ziemlich zahlreich und sollen 30,000 Krieger stellen können. Es sind meistens kräftige, schöne Gestalten. Die Züge ihres Gesichts sind höchst regelmäßig, die Stirn auffallend hoch und durchaus nicht negerartig, obschon die Lippen etwas aufgeworfen, wenn auch nicht übertrieben. Das Haar ist kraus, fast wollig, die Farbe der Haut dagegen zeigt die größte Verschiedenheit. Einige sind glänzend schwarz, andere dagegen haben eine leichte Kupfer- oder Rhabarberfarbe, ohne daß die dazwischen liegenden Schattirungen vertreten wären. Ihre muskelstarken Körperformen treten um so angenehmer hervor, als die Kleidung auf ein sehr geringes Maß beschränkt ist. Dabei ist letztere aber doch ziemlich gekünstelt. Außer dem um die Hüften gegürteten ledernen Schurz tragen viele Marghi um den Hals eine doppelte Reihe rother Glasperlen, etwas niedriger ein ähnliches Geschmeide aus drei gleichfalls rothen Perlschnuren, welche im Ansehn Korallen gleichen. Noch niedriger, auf die Brust herabreichend, folgt ein Schmuck von zwei Reihen Eisen- oder Stahlperlen. Am linken Oberarm trägt man vier breite Eisenringe, am Ellenbogen zwei andere schmale Ringe aus demselben Stoffe, die aber so gearbeitet sind, als wären sie aus Perlen zusammengesetzt, und am Handgelenk befindet sich außer zwei schmalen und einem breitern Eisenring noch ein Ring aus Elfenbein. Der rechte Arm hat nur vier Eisenringe am obern Theile und zwei am Handgelenk. Manche haben auch unterhalb des Knies eine niedliche, aus Baumwolle geflochtene Schnur, Arbeit ihrer Frauen, während sie den Eisenschmuck, wie bereits erwähnt, aus Mora beziehen. Nicht wenige tragen außerdem noch um die Hüften ein eisernes Kettchen, wol auch ein kleines, durch das Ohr gebohrtes Rohr. Letzteres ist der einzige barbarische Schmuck, den die Marghi haben, sonst aber sind sie weder durch Zierrathen in Nase und Lippen, ebenso wenig durch Hauteinschnitte verunstaltet. Die Frauen tragen am Kinn eine dreieckige, unten zugespitzte Metallplatte von ungefähr 1 Zoll Länge, mitunter so schmal, daß sie nur als ein Stift erscheint.

Das Land der Marghi ist von der Natur reich gesegnet: dichte üppige Waldungen wechseln mit herrlichen durch bunte Tradescantien geschmückten Weidefluren und mit fruchtbaren Auen, vortrefflich zum Ackerbau geeignet. Einen Bestandtheil der Waldungen bilden zwar auch hier die dornigen Akazien, besonders die von den Eingebornen »Karage« genannte Art ( Acaeia Giraffae?), dazwischen treten aber Affenbrodbäume, starke Kornu-Bäume, Sykomoren, Kautschuk- und andere große Feigenbäume auf, sowie eine Menge Pflanzenformen, welche bis jetzt noch von keinem Botaniker näher untersucht worden sind. Außer der bereits beschriebenen Kigelia (s. S. 221) ist der Butterbaum ( Bassia Parkii, Fam. Sapoteae) häufig. Letztgenannter Baum wird nicht gerade sehr groß und ähnelt in seinem Wuchse und Ansehn einer amerikanischen Eiche, die Früchte dagegen erinnern in der Farbe an die Oliven. Sie haben unter einer dünnen grünen Schale ein weißes Mark und in diesem den Kern. Die gesammelten Kerne, an Farbe und Größe der Kastanie gleichend, werden zunächst an der Sonne getrocknet, dann zu Mehl zerstampft und in einem hohlen Kürbis mit lauem Wasser so lange geschüttelt, bis ein knetbarer Teig entsteht. Hierauf gießt man noch größere Mengen warmes Wasser zu und schöpft das Oel ab, welches sich auf der Oberfläche sammelt. Durch Kochen und Abschäumen läßt sich diese Pflanzenbutter reinigen und hat dann vor der thierischen den bedeutenden Vorzug, daß sie sich ein ganzes Jahr ohne Salz gut erhält, während sie dieselbe an Wohlgeschmack weit übertrifft. Sie hat eine schön weiße Färbung und ersetzt den Marghi die Kuhbutter völlig, die bei ihnen eine Seltenheit ist, da sie sehr wenig Vieh halten. Gleichzeitig wird die Butter der Bassia (Schi-Butter) auch wegen ihrer medizinischen Eigenschaften gerühmt. Die dünne fleischige Bekleidung der Kerne gewährt eine angenehme Leckerei, noch angenehmer aber ist die Frucht des Gonda-Busches ( Annona palustris) als Obst. Dieselbe ähnelt an Größe der Pfirsiche, hat aber die schöngelbe Färbung der Aprikose. Der Gondabusch, welcher mehrere Monate hindurch mit Früchten behangen ist, fehlt in den flachen Thonebenen Bornus, dagegen im Lande der Marghi ist er häufig und ein wahres Labsal für den Reisenden. Der Gonda etwas ähnlich an Größe, Farbe und Geschmack ist die sogenannte »Gaude«. Diese Frucht hat aber eine sehr dicke Schale und fünf Kerne, welche fast das ganze Innere ausfüllen und nur mit einer dünnen fleischigen Substanz umhüllt sind. Die »Birgim«, eine andere Waldfrucht, ähnelt einer kleinen, dunkelblauen Pflaume und die »Tsada« der sauern Kirsche.

Während der Regenzeit sprießt aus dem feuchten Waldboden häufig ein sehr geschätztes Zwiebelgewächs auf, von den Eingebornen »Katakirri« genannt. Dasselbe erreicht oft die Größe einer großen englischen Kartoffel, sein Fleisch dagegen ist demjenigen des schwarzen Rettigs nicht unähnlich, nur weicher und zugleich saftiger. Da es neben seiner außerordentlichen Nahrhaftigkeit auch einen höchst erquickenden milchartigen Saft besitzt, so kann sich ein Wanderer selbst während eines langen Tagemarsches leicht durch diese Wurzel allein erhalten, zumal da es nur wenig Erfahrung erfordert, sie ausfindig zu machen. Sie verräth sich über dem Boden durch einen einzelnen, etwa 10 Zoll langen grünen Halm. Das Ausgraben ist freilich mitunter etwas beschwerlich, denn nicht selten liegt sie in dem sehr schweren und zähen Erdreich 1–1½ Fuß tief. Die Eingebornen sind jedoch gewöhnlich höchst geschickt darin und verstehen in einem Augenblick diesen unterirdischen Schatz zu heben.

Außer diesen nützlichen Gewächsen tritt im nördlichen Theile des Marghilandes freilich auch stellenweise eine giftige Wolfsmilch ( Euphorbia) massenhaft auf, und aus den Granitblöcken der Ausläufer der Mandara-Berge sprießt der » Bidjage«, aus dessen Saft jene Völker ihr berüchtigtes Pfeilgift darstellen. Es ist ein Baum von 10–12 Fuß Höhe, buschartigem Wuchse und mit mittelgroßen olivenfarbigen Blättern.

Das vorzüglichste Getreide, welches die Marghi bauen, ist die Negerhirse. Sobald die beginnende Regenzeit den Boden hinreichend befeuchtet hat, haut man mit einer 5 Fuß langen Hacke Löcher in denselben und wirft die Samenkörner hinein. Ein Säen in unserm Sinne des Wortes findet also nicht statt. Manche legen die Samen zwar schon vor dem Beginn des Regens, müssen aber darauf gefaßt sein, die Aussaat zu verlieren, sobald die Gewitter ungewöhnlich lange ausbleiben. Man benutzt die Hirse nicht nur zur Speise, sondern auch zur Darstellung eines dicken, berauschenden Bieres. Als Zusatz zu letzterm dient auch der Honig, den man in den Waldungen häufig trifft. Die Bienen, von welchen man denselben erhält, legen ihre Baue in der Erde an.

Die Hütten bauen sich die Marghi entweder aus Thon oder aus einem Rohrgeflecht, dem sie einen Ueberzug von Thon geben. Das kegelförmige Dach schließt sich gewöhnlich nicht ganz dicht der kreisförmigen Umfangsmauer an, sondern läßt einen Zwischenraum, durch welchen kühlender Luftzug stattfinden kann. Der innere Raum ist meist nur eng und wird noch verkleinert durch eine große Thonurne, die als Getreidebehälter dient, und durch den ebenfalls großen Wasserkrug. Die Thür der Hütte ist nur 3 Fuß hoch und 1¼ Fuß breit und es wird schon durch diese Einrichtung eine ansehnlichere Korpulenz der Bewohner verboten. Oft sind die Thüren noch einen Fuß über dem Erdboden erhaben, um dem Eindringen der Regenfluten zu wehren. Die Flur in den Hütten ist aus demselben Grunde erhöht und gut gepflastert. Mitunter ist auch die erwähnte fußhohe Schwelle der Thür zum Einklappen eingerichtet, so daß das Einkriechen um ein Bedeutendes dadurch erleichtert wird.

Jede Familie hat ihren eignen abgesonderten Hofraum, der eine Gruppe von 5–6 Hütten umfaßt und durch einen 4 Fuß hohen Zaun aus Matten und Dornengestrüpp umgehen ist. Durch diese Trennung von einander wird einem etwa ausbrechenden Feuer das Weiterumsichgreifen leicht verwehrt. Die Lagerstätten innerhalb der Hütten sind entweder auf ebener Erde oder auf einem Gestell über dem Boden erhaben. Von sonstigem Hausgeräth ist meist nicht viel vorhanden. Außer dem wenigen Kochgeschirr und den Ledertäschchen der Frau sind einige Speere und Handeisen des Mannes, ein geflochtener Korb und bei Denen, welche in der Nähe des Flusses wohnen, ein Netz gewöhnlich Alles, was sich vorfindet. Als Schutzwaffe hat man nicht nur den gewöhnlichen kleinen Schild, sondern auch noch einen großen, der aus dichtem Flechtwerk von Rohr besteht und hinreichend ist, zwei oder drei Personen gleichzeitig zu decken.

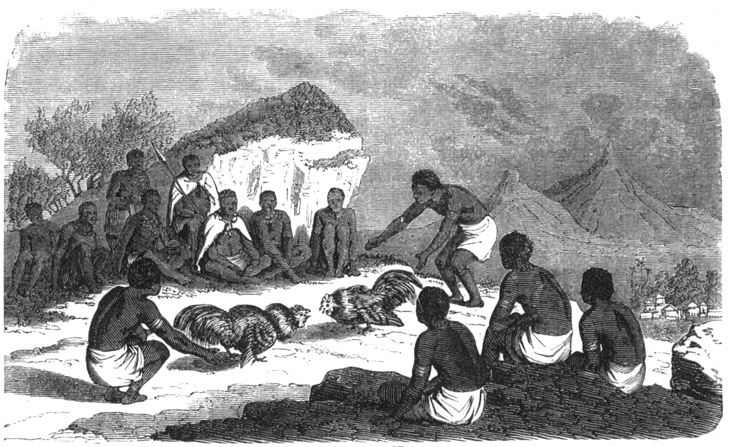

Vor den Hütten ist häufig ein Schattendach errichtet und in der Mitte des Hofraums erhebt sich, besonders in dem Gehöfte des Häuptlings der Ortschaft, ein Götteridol, das an den Fetischdienst der Westafrikaner erinnert. Dasselbe besteht aus einer 9 Fuß hohen Stange, vom Holz der Kigelia gearbeitet. Oben trägt dieselbe ein Kreuzholz und darauf einen irdenen Topf mittlerer Größe. In den Waldungen wird auch ein besonderer Platz der Gottesverehrung als heiliger Hain gewidmet. Die Marghi wählen dazu den üppigsten und am weitesten sich ausbreitenden Baum und weihen diesen ihrem Gotte »Tumbi«. Sie umgeben den dichtbewachsenen Platz mit einem Graben. Interessant ist eine Art Gottesgericht, welches von den Marghi in zweifelhaften Fällen angewendet wird. Die streitenden Parteien begeben sich auf einen bestimmten Granitfelsen und lassen dort ihre abgerichteten Kampfhähne mit einander sich raufen (s. S. 243). Man glaubt dabei, daß der entscheidende Gott nicht nur dem Hahne des Unschuldigen den Sieg verleihe, sondern daß er auch unmittelbar den Schuldigen dadurch strafe, daß derselbe bei der Heimkehr gewöhnlich seine Hütte in Brand finde. Bei dem Tode eines jungen Mannes pflegt man zwar auch zu klagen und zu weinen, das Ableben eines alten dagegen feiert man mit besondern Freudentänzen und Gesängen. Die Beschneidung ist bei den Marghi nicht gebräuchlich, wol aber findet die Schutzpockenimpfung allgemein bei ihnen statt.

Die politische Lage dieses harmlosen und kräftigen Naturvolkes ist nur um Weniges besser als diejenige der Mußgo. Zwischen dem Königreich Bornu und dem Fellata-Reiche Adamaua gelegen, sind sie der Zankapfel beider Nachbarn geworden. Ansehnliche Abtheilungen von ihnen sind bereits von beiden Reichen verschlungen und die noch übrigen freien Marghi werden so lange durch Raubzüge und Einfälle der Muhamedaner heimgesucht werden, bis sie es vorziehen, sich dem stärkern Gegner zu unterwerfen und seine Religion anzunehmen. Die Grenzgebiete, von dichten Waldungen bedeckt, sind gegenwärtig höchst gefährlich zu passiren. Nur starke, gutbewaffnete Karawanen dürfen erwägen, sie zu betreten, und selbst bei ihnen droht dem Zurückbleibenden unrettbar Sklaverei oder Tod durch die gereizten Bewohner, welche in ihren Verstecken auf der Lauer liegen.

Winter im südlichen Bornu.

Wandernde Schua.

Nördlich vom Lande der Marghi, ebenfalls westlich von den Mandara-Bergen, breitet sich das Gebiet von Udje aus, nach welchem Dr. Vogel von Mora aus floh. Er hatte seinen Irrthum in Bezug auf den Weg, welchen Dr. Barth nach dem Benuë eingeschlagen, in Mora erkannt und war so eben im Begriff, seinen Fehler wieder gut zu machen, als er in Udje die Nachricht von einer neuen, für ihn sehr vortheilhaften politischen Umwälzung in Kuka erhielt, welche ihn zu einer schleunigen Rückkehr nach der Hauptstadt von Bornu veranlaßte.

Wie bereits früher (S. 194) erzählt, hatte der Usurpator Abd e Rahman seinen Bruder Omar, den regierenden Sultan, veranlaßt abzudanken und ihm den Palast des getödteten Wesir Hadschi Beschir in Kuka zur Wohnung angewiesen. Hier lebte Omar seinen religiösen Uebungen ergeben auch ungestört als Privatmann, bis der mißtrauische und gewaltthätige Abd e Rahman ihn im Sommer 1854, während Vogel in Mora gefangen gehalten wurde, nach Diköa verbannen wollte. Durch diese Gewaltthat aus seiner lethargischen Duldsamkeit aufgeschreckt, versammelte Omar alle Unzufriedenen um sich und trat mit einem Heere dem Bruder gegenüber. Es fand ein kurzes Treffen auf dem freien Platze zwischen den beiden Städten Kuka statt, das mit der Gefangennahme Abd e Rahman's endigte. Omar ließ ihn tödten und war nun wieder unangefochtener Beherrscher seines Reiches, er, der von jeher eifriger und gerechter Beschützer der Europäer gewesen war.

Der Ort, welchen Dr. Vogel bei seiner Flucht von Mora erreichte und den er mit dem Namen der Landschaft Udje bezeichnet, ist wahrscheinlich die Stadt Mabani. Dieselbe ist eine ansehnliche Ortschaft von 9–10,000 Einwohnern und erfreut sich eines ziemlichen Wohlstandes. Sie bedeckt nicht nur den ganzen Gipfel eines breiten sandigen Hügels, sondern zieht sich auch noch über einen zweiten Hügel und über die Senkung zwischen beiden hinweg. Wie fast alle die zahlreichen Städte in Udje hat Mabani einen gut besuchten Markt. Der Marktplatz, am östlichen Abhange des Hügels gelegen, hat 150–200 Stände, und außer mit einem einträglichen Ackerbau beschäftigen sich viele Bewohner mit Gewerben. Die in Udje gefärbten Hemden sind ihrer Güte wegen im Sudan gerühmt.

Die Landschaft Udje ist die gesegnetste und fruchtbarste im ganzen Königreich Bornu. Weißer Thonboden wechselt mit ausgedehnten Vertiefungen, die reiche Humuslagen enthalten, zur Regenzeit sich in Moräste verwandeln und zum Anbau von Sorghum und Baumwolle vorzüglich eignen. In der dürren Jahreszeit wuchert auf ihnen die Riesen-Seidenpflanze ( Asclepias gigantea) in gleicher Ueppigkeit wie um Kuka. Die Waldungen bestehen aus Affenbrodbäumen, Tamarinden, Mimosen, Kautschukfeigen, Sykomoren und Kurna-Bäumen und enthalten theils dorniges Unterholz, theils hohe, dicht verwachsene Gräser zwischen den Stämmen. Zahllose Schwärme wilder Tauben beleben die Waldungen und ebenso unzählige Wasservögel, besonders Reiher die Wasserbecken und Ufer des erwähnten Flusses. Der fruchtbare Boden ist von unendlichen Mengen der Erdameisen bevölkert; das größere Wild ist dasselbe, welches wir bereits an den Ufern des Tsad-Sees erwähnten, doch sind die Elephanten und Antilopen nicht so häufig. Wildschweine kommen auch hier bis in die Nähe der Wohnungen und selbst von der Giraffe finden sich hie und da Fußspuren im weichen Boden.

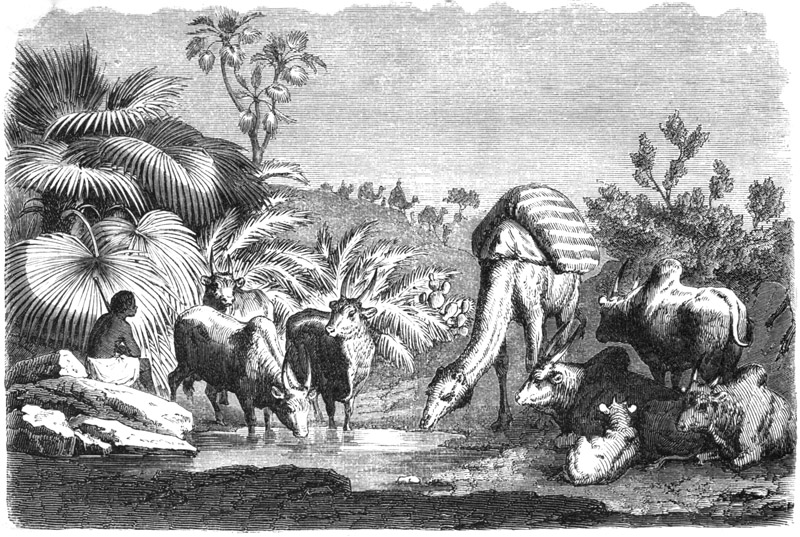

Die ursprünglichen Bewohner des reichen Gebietes waren die Gamerghu, ein Volksstamm, der mit den Bewohnern Mandaras nahe verwandt ist. Sie wurden schon durch den unternehmenden König Edriß Alaoma (1571–1603) unterworfen, und die wenigen Reste, welche noch vorhanden sind, haben ihre Selbständigkeit gänzlich verloren. Die Mehrzahl der gegenwärtigen Bewohner Udjes sind Schua. Unter diesem Namen begreift man alle jene Araberstämme, welche seit langen Zeiten (nachweislich mindestens seit dritthalb Jahrhunderten) im Sudan wohnen und von Nubien und Kordofan aus eingewandert sind. Ohne besondere politische Umwälzungen herbeizuführen, sind sie als friedliche Rinderhirten von Ort zu Ort weiter gedrungen und haben sich an solchen Stellen seßhaft niedergelassen, welche ihren Herden hinreichende Weide boten. So zeigen sie in ihrer Lebensweise viel Verwandtes von den von Westen her vordringenden, ebenfalls Rinder züchtenden Fellata. In Bornu mögen gegen 200–250,000 Schua angesiedelt sein, die etwa 20,000 Mann leichte Reiterei ins Feld stellen können. Die meisten von ihnen haben feste Dörfer, aus Rohrhütten mit abgerundeten Strohdächern bestehend. Hier wohnen sie während der Regenzeit und bebauen das Feld. Das hauptsächlichste Getreide ist das Sorghum; fällt aber, was nicht selten der Fall ist, außer der eigentlichen langen Regenzeit des Hochsommers auch im Winter ein kräftiger Regenguß, so werden die weiten Humusbecken geeignet, sofort noch eine Saat eines besondern Winterkorns ( Holcus cernuus) aufzunehmen und so im Laufe eines Jahres zwei Ernten zu reifen.

Die Mitte der Schua-Hütten wird durch einen Pfahl gestützt. Das Dach ist selten so sorgsam geflochten und gedichtet wie bei den Hütten der Eingebornen, sondern besteht oft nur aus einem Haufen übereinander geworfener Reiser und Geröhricht, durch Taue ziemlich lose befestigt.

Als rechtgläubige Moslemin lassen die Schua ihre Kinder durch Schulmeister im Koran unterrichten. In einer solchen Schule werden die Zöglinge aber viel schlimmer gequält als in der ärgsten Lehranstalt Europas. Kaum mit einem Lumpen bedeckt, hocken die armen Kleinen, in der kalten Jahreszeit vor Frost schauernd, schon Morgens 4 Uhr um ein elendes kleines Feuer der Schulhütte und bemühen sich einige Verse aus dem Koran zu lesen und einzulernen, deren Sinn sie so wenig verstehen als ihr Lehrer. Dabei müssen sie dem Schulmonarchen alle möglichen Dienste leisten und werden von ihm schlimmer behandelt als Sklaven.

Zur Zeit der Trockniß, sobald die Ernte vorüber ist, beginnen die Schua mit ihren Herden zu wandern und transportiren dabei alle ihre Habe auf Ochsen. Die Rindviehrasse, welche sie pflegen, erinnert durch den ansehnlichen Fetthöcker auffallend an den indischen Zebu. (Siehe das Tonbild.)

Ein solches wanderndes Schua-Dorf gewährt einen sonderbaren Anblick. Jede Familienmutter sitzt oben auf ihrer besten Habe, die in gut gesäumten Lederschläuchen sorgsam auf den breiten Rücken der Rinder gepackt und mit Fellen bedeckt ist. Sklavinnen folgen mit dem weniger werthvollen Geräth: Stangen, Töpfen und sonstigem Hausgeschirr. Die Frau des Häuptlings zeichnet sich durch eine zeltähnliche Bedachung über ihrem Haupte, durch reicheres Geschirr ihres Reitthieres, wo möglich aber auch durch abgerundetere, wohlgenährte Formen ihrer eignen Person vor den übrigen schlanken Gestalten aus. Das Gesicht verschleiern die Schua-Damen nie, dagegen verwenden sie viel Sorgfalt auf reichliches Buttern ihrer langherabfallenden schwarzen Ringellocken. Die Männer begleiten entweder auf magern, sehnigen Pferden die Frauen oder sie treiben in weiterer Entfernung hinter jenen langsam die Schaf- und Ziegenherden nach. Ihre Hauptwaffe ist der lange Speer, außer demselben trägt aber jeder gewöhnlich noch vier kleinere Wurflanzen.

Die Hauptabgaben, welche die Schua und Gamarghu an den Sultan zu entrichten haben, bestehen in Butter und Vieh. Viele unter den Schua sind zwar wohlhabend, sie haben aber politisch nie eine besondere Bedeutung gehabt. Die wichtigste Ausnahme hiervon bildeten Tirab, der Wesir el Kanemi's, und sein Sohn, der vielerwähnte Wesir Hadschi Beschir. An Gestalt, Physiognomie, Färbung und vielfach auch noch in ihren Sitten gleichen die Schua genau ihren Stammbrüdern in Oberägypten und Arabien. Einige Stämme unter ihnen erinnern in ihrem ganzen Wesen ausfallend an israelitische Abkunft.