|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ausflug nach Ngornu. – Gherret-Akazie. – Bodenbeschaffenheit. – Senkungen. – Das Wasser des Tsad. – Das kleinste Leben am Tsad.– Sumpfgewächse. – Der Schari. – Wälder am Tsad. – Thierleben am Tsad. – Dr. Vogel auf der Büffeljagd. – Plagen des Sudan. – Die Inseln im Tsad. – Die Budduma.– Die Ssugurti. – Viehzucht und Ackerbau.

Bei dem rohen, gewaltthätigen Charakter des Scheikhs Abd e Rahman konnte derselbe durchaus nicht den Zweck von Dr. Vogel's Reise fassen. Das Sammeln von Pflanzen, Steinproben und Vogelbälgen erschien ihm nur als Deckmantel, unter welchem andere politische Pläne verborgen würden. Sein Argwohn stieg noch viel mehr, als er erfuhr, die beiden englischen Begleiter Vogel's seien wirkliche Soldaten, Krieger von Profession.

Bei dem rohen, gewaltthätigen Charakter des Scheikhs Abd e Rahman konnte derselbe durchaus nicht den Zweck von Dr. Vogel's Reise fassen. Das Sammeln von Pflanzen, Steinproben und Vogelbälgen erschien ihm nur als Deckmantel, unter welchem andere politische Pläne verborgen würden. Sein Argwohn stieg noch viel mehr, als er erfuhr, die beiden englischen Begleiter Vogel's seien wirkliche Soldaten, Krieger von Profession.

Obschon er deshalb Vogel auf die glänzendste Weise mit militärischem Schaugepränge empfangen hatte und ihn fortwährend mit Lebensmitteln reichlich versorgte, legte er den Reiseplänen desselben doch alle möglichen Schwierigkeiten in den Weg und schlug ihm einen Zug nach Mora und nach Südwesten geradezu ab. Vogel war deshalb gezwungen, vorläufig sich auf kleinere Ausflüge nach den Ufern des Tsad-Sees zu beschränken und sich zu gedulden, bis bessere Zeiten einträten oder des Scheikhs Argwohn sich beruhigte. Er erhielt von demselben die Erlaubnis, das Wrack des Bootes »Lord Palmerston«, das in Maduari lag, ausbessern und benutzen zu dürfen, und stellte sich die Aufgabe, die Mündungen des Waube und Schari astronomisch zu bestimmen.

Unter andern machte er in der Mitte des Februar einen Ausflug nach Ngornu, der altberühmten Stadt am Südufer des Sees.

Der Weg von Kuka nach Ngornu bietet wenig Interessantes. »Die Gegend hier«, sagt Dr. Vogel, »ist über alle Begriffe entsetzlich. Wer hier auf tropische Fülle hofft, wird sich entsetzlich getäuscht finden. Trotz meines eifrigsten Suchens ist es mir in fast fünf Wochen nicht möglich gewesen, mehr als 75 verschiedene Pflanzen anzusammeln.« Besonders einförmig ist die Gegend in der nächsten Umgebung von Kuka zur dürren Jahreszeit. Alle zartern Pflanzen und Gräser sind dann verdorrt und selbst Anfang Februar steigt die Hitze sehr häufig über 40° C. Die häßlichen Büsche des giftigen Aschur ( Asclepias procera) bedecken das ausgedörrte flache Gebiet, über welches der Pfad führt, und weichen weiterhin nur einem ebenso unerfreulichen Walde von Akazien mit einem Unterholz aus Dumpalmengestrüpp. Kein einziger Baum oder Strauch ist hier ohne Dornen. Unter den Akazien herrschen besonders zwei Arten vor, außer der vielfach erwähnten Talha ( Mimosa ferruginea) hauptsächlich die Gherret ( Mimosa nilotica). Das Holz dieser Akazienart findet zu häuslichen Zwecken in Bornu vielfache Verwendung; man fertigt aus ihm gern die Sättel an und benutzt die Kohle desselben zur Schießpulverbereitung. Die Frucht, welche insbesondere mit dem Namen Gherret bezeichnet wird, ähnelt sehr im äußern Ansehn der Frucht des Tamarindenbaums und bildet wegen ihres Gehaltes an Gerbsäure eine heilsame Medizin bei Ruhranfällen. Wegen desselben Stoffes wird sie auch zum Gerben der Wasserschläuche, dieses unentbehrlichen Reisegeräths, verwendet.

Der bei weitem schönste Baum jener Waldungen, der weiter östlich auftritt und in der Nähe der Wohnungen gern angepflanzt wird, ist die Tamarinde ( Tamarindus indica), deren zartgefiedertes Laub ebenso angenehmen Schatten gewährt, als es durch seine gefälligen Formen und sein freundliches Grün das Auge erfreut. Die Früchte, mehrsamige Hülsen, liefern in ihrem angenehm säuerlichen Marke eine wahre Erquickung und dienen vorzugsweise zur Herstellung eines kühlenden, fieberwidrigen Getränkes.

Der Weg nach Ngornu führt an der Stelle vorbei, an welcher ehedem die Stadt Neu-Birni stand. Dieselbe ward 1820 von Sultan Muhamed erbaut und 1847 durch Hadschi Beschir zerstört. Hier wird die Ebene fruchtbarer, die muldenförmigen Einsenkungen mit guter Erde werden häufiger und außer Tamarinden begleiten Gemüsegärten und Baumwollenpflanzungen den Pfad, von dem seitwärts zahlreiche Weiler liegen.

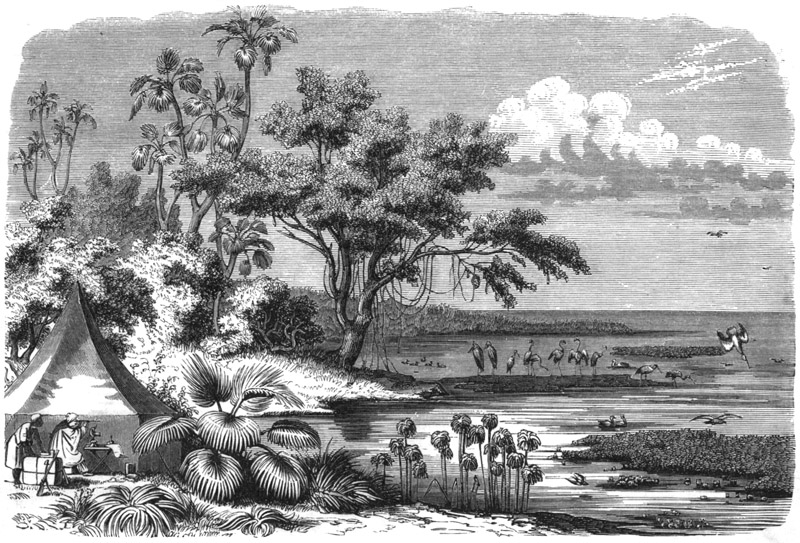

Ed. Vogel am Südufer des Tsad-See.

Als 1851 und 1852 Dr. Barth Ngornu (»der Segen«), diese alte Residenz der Herrscher von Bornu, besuchte, gelang es ihm erst bei einem zweiten Versuche, nach mehrstündigen Anstrengungen in Begleitung eines kundigen Führers das offene Wasser des Tsad zu erreichen. Er traf weit ausgedehnte flache Wiesengründe und einzelne größere oder kleinere Sumpflachen mit Papyrus und 10–14 Fuß hohem Schilf bewachsen (siehe Anfangsbild S. 195), von zahlreichen Viehherden belebt. Dr. Vogel dagegen traf 1853 Mitte Februar das ganze Gebiet völlig verändert. Die Stadt Ngornu war fast ganz vom Wasser verschlungen worden, die Häuser des nördlichen Theiles waren nur noch wenige Zoll über dem Wasserspiegel, die des südlichen dagegen wurden bis an die Spitzen von den Fluten bedeckt. Diese Veränderungen hatten etwa dreißig Tage vor Vogel's Ankunft stattgefunden und das zwanzig Fuß gestiegene Wasser war während dem auch nicht um einen einzigen Fuß gefallen. Das Auffallendste dabei war, daß die Stadt ehedem auf einer vollständigen Ebene gestanden hatte und daß jetzt der Boden eine so verschiedene absolute Höhe zeigte. Die Ursache jener Veränderungen läßt sich also nicht allein in dem Steigen des Wassers, sondern in einer Senkung des Bodens suchen..

Die ganze weite Umgebung des Tsad-Sees besteht aus aufgeschwemmtem Land. Wenige Fuß unter der Oberfläche liegt eine Kalkschicht, die Muschelschalen enthält, gleichartig mit denen, die noch jetzt im Tsad leben. Die Hauptmasse dieses Kalks ist wahrscheinlich durch die Wassergewächse den Fluten entzogen und niedergeschlagen worden. Auf der Kalkschicht lagert auf weite Flächen hin ein zäher fetter Thon (Firki-Boden), an andern Stellen dagegen Sand. Der erstere wird vorzüglich nach den Mündungen des Schari hin vorherrschend, letzterer deckt die Landschaften bei Kuka. Festere Gesteine sind in der ganzen Umgebung des Tsad nirgends zu finden. Die aufgeschwemmten Flötze werden alljährlich durch das steigende Wasser durchdrungen und ausgelaugt. Die Moderung der vegetabilischen Ueberreste, welche sich vielfach eingebettet in den Schichten befinden, schreitet weiter vorwärts, lösliche Bestandtheile werden weggeführt, andere verwandeln sich in Gase, die ganzen Schichten verlieren dadurch im Laufe der Jahre an Masse und Festigkeit. Endlich setzen sie sich zusammen und geben dann zu solchen Senkungen Veranlassung, wie sie die Ufer des Tsad mehrfach bieten. Dieser Erklärungsversuch ist bei der Beschaffenheit des Bodens so nahe liegend, daß man nicht zu einer Einwirkung vulkanischer Kräfte seine Hülfe zu nehmen braucht, von denen das Land weit und breit keine Spur zeigt.

Der Tsad ist nicht etwa ein schönes klares Wasser, sondern ein meilenweiter Sumpf, von Krokodilen und Wasservögeln belebt, der vorzugsweise durch den Schari und den Komadugu Waube gebildet wird. Die Gewässer dieser großen Ströme, besonders des Schari, breiten sich in flacher Senkung so weit aus, bis die Verdunstung den Zufluß aufwiegt. Wird letzterer bei heftigen Regen stärker, so erweitern sich die Ufer; nimmt die Wassermenge der Zuflüsse ab, so verringert sich auch die Ausdehnung des Sees. Weite Schlammstrecken und Tümpel säumen dann seine Ufer. Das Wasser des Tsad selbst ist völlig süß, so süß als nur Wasser überhaupt sein kann, dabei freilich sehr lauwarm und voll von fauligen Pflanzenresten, so daß es beim Trinken keine Erquickung gewährt. Die interessante Frage über die Beschaffenheit des Tsad-Wassers ist erst durch Dr. Vogel's Vermittelung genau entschieden worden. Bis dahin hielt man es wenigstens für möglich, daß es bei dem See ähnlich sein könnte wie bei zahlreichen Wassertümpeln, die seinen Rand vorzüglich im Norden und Nordwesten umsäumen, daß nämlich das Wasser Salz enthalte, dieser Gehalt aber nur bei niedrigem Stande bemerkbar werde, während er bei Hochwasser durch zu starke Verdünnung verschwinde. Professor Ehrenberg in Berlin wendete sich deshalb an Dr. Vogel mit dem Ersuchen: ihm Proben des Schlamms aus dem Tsad zu übersenden, damit er durch mikroskopische Untersuchung der kleinsten Thier- und Pflanzenformen jene sowie andere damit in Zusammenhang stehende Fragen der Wissenschaft erledigen könne. Ehrenberg hatte bereits Briefe mit derselben Bitte an Overweg und Barth gerichtet; ersterer war aber eben tödtlichen Einflüssen des Klimas erlegen, letzterer befand sich auf seiner großen Reise nach dem Westen und wurde durch die Schreiben nicht erreicht.

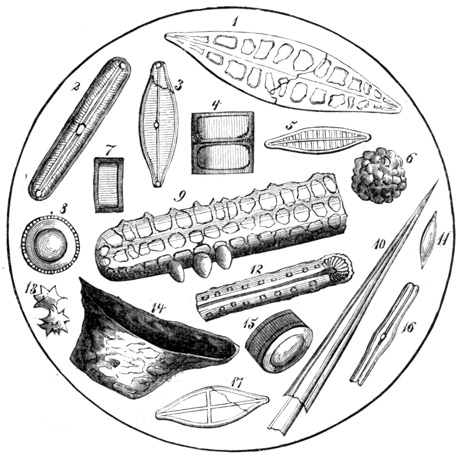

Das kleinste Leben am Tsad-See.

1. Surirella Craticula major. 2. Pinnularia viridula. 3. Pinnularia inaequalis. 4. 7. 8. 15. Lysicyclia Vogelii. 5. Surirella clathrata. 6. Lithosphaeridium irregulare, 9. Lithostylidium foveolatum. 10. Lithostylidium Subula. 11. Fragilaria Oxyrhombus. 12. Amphidiscus amblytrachys. 13. Amphidiscus asterocephalus. 14. Lithostylidium Amphiacanthus. 16. Spongolithis amphioxys. 17. Stauroneïs dilatata.

Es war bis dahin über das kleinste Leben Inner-Afrikas noch gar nichts bekannt, da jenes Gebiet durch keinen Flußlauf mit der Küste in Verbindung steht. Nur einige Erden von Tripoli, der Umgegend des alten Karthago und der Oase Fessan, sowie der Oase Ammon waren untersucht worden und hatten der Mikrogeologie (der Wissenschaft, welche die kleinsten erdebildenden Geschöpfe zum Gegenstande der Untersuchung macht) bis zum Jahre 1854 131 Formen-Arten des kleinsten afrikanischen Wüstenlebens ergeben. Durch die Reisenden Werne, Russegger und Lepsius, sowie durch Ehrenberg's eigene Forschungen waren aus dem Gebiete des Nil und Abessynien, sowie im Westen vom Senegal und Niger Wasser und Schlamm zur Untersuchung geliefert worden, in denen man 242 Formen auffand; aus dem großen Centralland um den Tsad fehlte aber noch jegliche Kenntniß.

Dr. Vogel sandte nun aus der Umgebung des Tsad an Professor Ehrenberg dreierlei Proben: 1) Bodenschlamm aus dem Tsad-See, 2) Staub der Ebene bei Kuka und 3) Sand aus 45 Fuß Tiefe eines Brunnens bei Kuka. Der Schlamm zeigte sich als ein etwas grober graubrauner Sand mit groben braunen und schwärzlichen Pflanzenresten, die sich oft deutlich als Grastheile oder Wurzelwerk schon mit bloßem Auge erkennen ließen. Durch Schlämmen ließen sich die leichten Pflanzenstoffe von den schwerern Quarzkörnern und dem feinern Mulme leicht trennen. Letzterer bestand aus 69 Formen: 17 Arten Polygastern, 41 Arten von Phytolitharien, 6 Arten von Grünsandkörnern, vermuthlich aus Polythalamien der urweltlichen Gebirgsmassen, Pflanzentheilchen und quarzigem, farblosen oder röthlichen Rollsand. Unter den Polygastern sind Fragilaria mesogongyla und Lysicyclia Vogelii die Charakterformen der Gegend. Lithostylidium Amphiacanthus ist eine andere Charakterform. Kalktheile und Glimmer sind nicht gefunden worden, eben so wenig entstand bei Anwendung von Säure ein Aufbrausen im Sande.

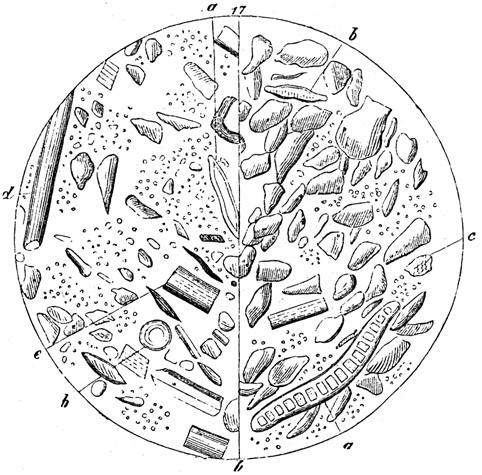

Organische Formen im Staube bei Kuka.

1. Cocconema Leptoceros. 2. Eunotia longicornis. 3. Arcella Enchelys. 4. Arcella Megastoma, 5. Gallionella coarctata. 6. Cocconeïs undulata. 7. Eunotia Microstigma. 8. Amphora libyca. 9. Navicula umbilicata. 10. Cocconema lanceolatum. 11. Gloeonema Arcus. 12. Eunotia gibberula. 13. Difflugia Oligodon. 14. Arcella Globulus. 15. Arcella Nigritarum. 16. Eunotia zebrina. 17. Stauroptera trinodis.

Der Staub der Ebene bei Kuka zeigte sich als ein graubrauner feiner Quarzsand, feiner als gewöhnlicher Streusand, doch wenig stäubend. Mit der Lupe ließen sich viele weiße und schwärzliche, braune, auch gelbliche Theilchen erkennen. Wurde ein Theil davon unter Wasser gebracht, so schwammen die gelblichen und schwarzen oder braunen Theilchen obenauf, die übrigen gleichfarbigen hielten sich an der Oberfläche eines compakt zu Grunde liegenden feinen, durchscheinenden gelblichen Sandes, so daß man sie abschlämmen konnte. Zusatz von Salzsäure bewirkte ein schwaches Brausen, wobei besonders alle weißen Theilchen lebhafter brausen und verschwinden. Beim Glühen schwärzt sich erst der Sand und wird dann wieder gleichfarbig, nur weniger gelblich. An Formen ließen sich 65 verschiedene Bestandtheile in ihm unterscheiden: 25 Polygastern, 34 Phytolitharien, Bruchstückchen von Süßwassermuscheln und von kleinen Krebsschalen (Entomostraceen), verschiedenes zahlreiches Pflanzenparenchym, Quarzsand und Kalkmulm. Glimmer dagegen fehlte. Die organischen Formen sind nicht das Vorherrschende der Masse, sie sind nur zahlreich eingestreut in einen quarzigen Sand mit etwas Kalkmulm. Am zahlreichsten, so daß öfter mehrere bei 300facher Vergrößerung im Sehfelde liegen, sind Eunotiae und Gallionellae. Die meisten Formen sind weit verbreitet oder schon bekannte Arten. Bemerkenswerth dagegen oder ganz neu sind unter allen 65 Formen nur 6 Polygastern: Arcella Nigritarum, Eunotia Microstigma, Gloeonema Arcus, Fragilaria Oxyrhombus, Lysicyclia Vogelii, Stauroptera trinodis, und nur 4 Phytolitharien: Amphidiscus amblytrachys, Lithostylidium foveolatum und Spongolithis tracheogongyla. Am entschiedensten bezeichnend ist Lysicyclia Vogelii, eine in Bornu häufige Form.

Der Brunnensand ist gelblichweiß, etwas gröber als gewöhnlicher Streusand, nicht stäubend. Schon mit blosem Auge werden einzelne eingestreute schwärzliche und weiße Theilchen in ihm bemerkt, welche sich ebenso wie in dem Oberflächen-Staubeverhalten. Durch Glühen wird er aschgrau, dann etwas gelblicher als vorher. Von organischen Beimischungen konnten in ihm 45 verschiedene Formen aufgefunden werden: 11 Polygastern, 29 Phytolitharien, 2 organische Kalktheilchen des Süßwassers, Pflanzenparenchym und Quarzsand als abgeriebener, daher weißlicher Rollsand aus wasserhellem Quarz. Die Polygastern sind nur dieselben der Oberfläche. Unter den Phytolitharien sind einige auffallende, vielleicht charakteristische Formen: Amphidiscus usterocephalus, Lithostylidium cristatum.

Aus diesen Untersuchungen ergiebt sich nun als Gewißheit, daß der Tsad weder salziges noch brakisches Wasser enthalten kann, da keine der 69 in ihm aufgefundenen Formen einen solchen Gehalt des Wassers anzeigte, sondern sämmtliche Süßwasserarten sind. Die Summe der Formen in den genannten drei Proben, sowie in einer vierten, dem Gongola-Flusse entnommenen, beträgt 133 Arten, nämlich: 46 Polygastern, 72 Phytolitharien, Paludinen-Fragmente, Entomostraceen-Fragmente, 6 Arten Polythalamien-Grünsand, 3 Arten weiche Pflanzentheile, 4 unorganische Formen.

Es folgt ferner aus diesen Sand- und Schlammproben, daß in der Umgebung des Tsad-Sees und in den Quellgebieten der ihn speisenden Flüsse im Süden und Westen wahrscheinlich keine Kreidegebirge vorhanden sind, weil keine Kalk-Polythalamiender Kreide erkannt worden sind; allein es muß wol polythalamische tertiäre Kalkgebirge in jenen Gebieten geben, aus welchen sich die polythalamischen Gründsandkörner ableiten lassen, welche im Schlamme des Tsad-Sees liegen.

Die sandigen Bodenverhältnisse am Tsad sind bis zu 45 Fuß Tiefe gleichartig, nur ist der untere Sand nicht wie der obere schwärzlich und grau, sondern durch Verschwinden der verrotteten Pflanzen- und Thierstoffe (Humus) weißlich, wobei die unauflöslichen organischen Kiesel- und Kalktheilchen entfärbt zurückgeblieben sind. Die Gleichartigkeit in der Mischung der unlöslichen organischen Theile der untern weißen wie der obern grauen Sandschichten deutet an, daß sich eine früher tiefere Einsenkung des Landes allmälig in stets gleicher Weise ausgefüllt hat, deren Erkenntniß vorläufig auf 45 Fuß reicht. Jene Mischung als Infiltration in alten Sand zu denken, ist durch die Gleichartigkeit des Rollsandes, die verhältnißmäßig ansehnlichen Größenverhältnisse der beigemischten Stoffe und das bekannte Filtrationsvermögen des Sandes behindert, von dem schon eine nur wenige Fuß dicke Schicht nur reines Wasser durchläßt. Auch kann nicht an tiefgehende Risse im Sande gedacht werden.

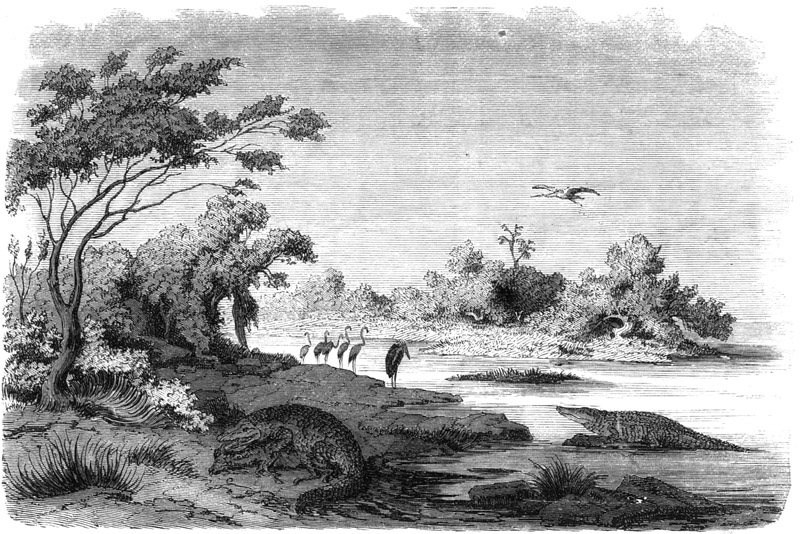

Krokodile und Wasservögel am Tsad-See

Auffallend ist ferner das Fehlen von Glimmerblättchen, und das Lithostylidium lacerum ist unter diesen Verhältnissen schwerlich als Bimstein-Spur zu betrachten, welcher Zweifel in andern Fällen unerledigt bleibt. Die von Dr. Vogel eingesandten Proben waren vorherrschend den sandigen Regionen des Tsad-Ufers entnommen und deshalb zwar für die wichtigsten Bodenverhältnisse erläuternd, aber für die Kenntniß des organischen Lebens in geringerem Grade günstig. An solchen Stellen des Ufers, an denen sich zwischen den Wassergewächsen ein feiner schwärzlicher Humus zu bilden pflegt, der sich seifenartig weich anfühlt und ein gutes Kulturland vorbereitet, würden sich vielleicht viel zahlreichere Formen des kleinsten Lebens gezeigt haben, das in seinen Wirkungen riesenhaft groß erscheint.

Es ist bekannt, daß an der Westküste Afrikas ein ununterbrochener Staubnebel herrscht, der auch das Meer auf weite Strecken hin röthlich zimmetfarben färbt und ihm den Namen »Dunkelmeer« verschafft hat. Es ist eine interessante Frage, woher dieser Meteorstaub (siehe die nebenstehende Abbildung S. 203) feinen Ursprung habe, und es lag die Vermuthung nahe, daß derselbe durch regelmäßig wehende Passatwinde aus dem Innern des Erdtheils selbst herbeigeführt werden möchte. Die Untersuchungen des Professor Ehrenberg haben nun ergeben, daß gerade diejenigen Formen kleinster Organismen, welche in der Umgebung Kukas und des Tsad die vorherrschenden sind, in dem Passatstaub bisher noch gar nicht bemerkt wurden. Ferner sieht der Oberflächen-Staub des centralen Mittel-Afrika in Bornu nicht roth, sondern grau aus und ist also in keinerlei Weise geeignet, weder zimmetfarbigen Passatstaub, noch den nach den europäischen Alpen geführten Blutregen zu erklären, während mehrere Charakterformen des Passatstaubes sich lebend in Guyana in Südamerika massenhaft finden.

Die täglichen und periodischen Winde des centralen mittlern Afrika bedürfen zwar noch weiterer bestimmter Erläuterungen, allein schon aus den durch Dr. Vogel darüber gemachten Mittheilungen geht hervor, daß ein Wind, der an Gesetzmäßigkeit dem Passat oder Monsun gleichkäme und welcher deshalb zur Entstehung des Staubnebels an der Westküste Veranlassung geben könnte, nicht vorhanden ist.

Der höchste Wasserstand des Tsad fällt nicht genau mit der Regenzeit zusammen, sondern tritt etwas später ein als diese. Während die stärksten Gewittergüsse bis Ende August stattfinden, erreicht der See erst im November seine bedeutendste Höhe, und es werden dann im Mündungsgebiet des Schari ausgedehnte Landstriche überschwemmt, zu einer Zeit wo andere benachbarte Landstriche bereits anfangen an Dürre zu leiden.

Der Schari, dessen verflachtes Ende der Tsad eigentlich ist, bietet bei bedeutender Breite und ansehnlicher Tiefe den Anblick eines majestätischen Stromes dar. Ein Hauptnebenfluß von ihm ist im Westen der Arre, der Fluß von Logone, den Dr. Vogel später bei seinem Zuge nach Mußgo näher kennen lernte. Beide haben das ganze Jahr hindurch reichliches Wasser, und ihre noch unbekannten Quellen liegen weit südlich, östlich vom Tsad, vielleicht in denselben höhern Gebieten des Aequators, in denen man die Quellen des weißen Nil vermuthet. Wie alle Flüsse Inner-Afrikas schwellen beide zur Regenzeit bedeutend an, überschwemmen weite Strecken ihrer Umgebung und werden dann meist unpassirbar.

Es ist bei uncivilisirten Völkern eine gewöhnliche Erscheinung, daß der Fluß des Landes, besonders wenn nur ein Hauptstrom vorhanden ist, eben nur der »Fluß« genannt wird. So bedeutet »Schari« nichts weiter als der »Fluß«, nämlich der von Kotoko, dessen Sprache das Wort angehört, sowie dies bei dem westlichen großen Ba der Mandingo, dem Issa der Sonrhay, dem Eghirrëu der Imoscharh, dem Mayo der Fulbe, dem Gulbi der Haussa, dem Kowara der Yoruba, dem Benuë der Batta, dem Komadugu der Kanori, dem östlichen Ba der Baghirmi, dem Fittri der Kuka, dem Batha der Araber von Wadaï der Fall ist. Tsad ist eigentlich dasselbe Wort mit Schari, nur in verschiedener Aussprache; die ursprüngliche Form ist wahrscheinlich Ssare oder Ssaghe.

Passatstaub von der Westküste Afrikas.

Linke Hälfte: a. Eunotia amphioxys c. Gallionella planlulata. d. Spongolithis acicularis. – Rechte Hälfte: a. Eunotia longirostris

Die sumpfigen Seeufer sind von ausgedehnten Schilfdickichten bedeckt, in denen sich das altberühmte Papyrus mit der feinen Blattkrone auf schlankem Halme bemerklich macht. Zwei Schilfarten sind außer ihm vorzüglich hervortretend. Die eine, von den Eingebornen Mele genannt, wird 10-14 Fuß hoch und hat im Stengel ein weißes, zartes Mark, das von den Eingeborenen gegessen wird, dem Gaumen des Europäers aber fade erscheint. Die zweite Schilfart, das Bore hat einen schwarzen Büschel, ähnlich unserer gewöhnlichen Binse, und ihr Halm ist dreikantig wie beim Papyrus. Diese Dickichte sind von Schlingpflanzen vielfach durchwachsen, unter denen vorzüglich eine Art mit gelben Blüten, Borbudje genannt, häufig ist. Die Wasserpfützen und die Buchten des eigentlichen Seespiegels tragen eine mehr oder weniger dichte Decke von Pistien ( Pistia Stratioites) und Lotusblumen ( Nymphaea Lotus). Die erstgenannte Pflanze gehört zwar mit den bekannten Teichlinsen ( Lemna) zu ein und derselben Familie, übertrifft ihre Verwandten aber durch ansehnliche Größe. Sie bildet büschlige Köpfe von einem halben Fuß Höhe, die den Salatköpfen sehr ähneln, im Wasser selbst Ausläufer treiben und auf diese Weise zusammenhängende zahlreiche Gesellschaften darstellen. Diese Pistienrasen bilden kleinere oder größere frischgrüne schwimmende Inseln. Je nachdem der Wind anhaltend nach einer bestimmten Richtung hin weht, folgen die Pistien seinem Drängen und ziehen langsam über die Flut, verändern also fast fortwährend ihren Standort mit Ausnahme derjenigen, welche abgeschlossene Hinterwasser überziehen. Die Bewohner des Sudan haben die Pistie wegen ihrer wandernden Lebensweise »die heimatlose Fanna« (ein Mädchenname) genannt. (Siehe Schlußbild des Kapitels S. 216.)

Die Lotusblumen dagegen wurzeln im seichten Wasser und treiben von den dickfleischigen Wurzelstöcken, welche im Schlammgrunde eingebettet liegen, lange Blatt- und Blütenstiele bis zum Spiegel des Sees. Hier bilden die schöngeformten, glänzend grünen Blätter, auf der Oberfläche aufliegend, eine dichte Decke, aus welcher die faustgroßen weißen Blumen in reicher Menge hervorbrechen und ein wahres Blumenbeet darstellen.

Der Schari mündet in mehreren Armen in den Tsad. Die großen Inseln seines Deltas, sowie die flachen Ebenen des ganzen Mündungsgebietes, welche entweder aus zähem Thon oder fettem Humusboden bestehen, haben in Folge ihres Wasserreichthums auch einen üppigen Pflanzenwuchs. Schöne Tamarinden säumen in dichten Reihen gewöhnlich die Flußläufe. Hadji lidj ( Balanites aegyptiaca), dessen Blätter als Gemüse und zur Darstellung von Brühen dienen, ist hier häufig. Dieser mit Dornen bewehrte Baum ist dem Hülsen ( Ilex) verwandt und trägt kleine weiße Blüten, die in Häufchen beisammenstehen. Seine Blätter haben einen säuerlichen Geschmack; die Früchte sind vor der Reife scharf, äußerst bitter und purgirend wirkend. In reifem Zustande schmecken sie angenehm und werden dann gegessen. Aus den Samen kann auch ein Oel dargestellt werden. Der Kornu-Baum, den Dr. Vogel bereits angepflanzt bei Mursuk kennen lernte, hat hier in den Ländern südlich vom Tsad seine eigentliche Heimat. Von einer andern Baumart, welche Aehnlichkeit mit dem Johannisbrodbaum hat, sammelt man die eßbaren Schoten. Die Blüten des schönen Baumes sind dunkelroth und bilden einen prächtigen Kontrast zu den herrlich duftenden gelben Blumen von Jasminsträuchern, die sich an ihm emporschlingen. Die Früchte des Homain ähneln den Aprikosen, diejenigen des Abudedje den Kirschen. Der Affenbrodbaum ( Adansonia digitata), hier Kuka genannt, der bei der Stadt Kuka jetzt gänzlich fehlt, ist hier noch in mächtigen Exemplaren vorhanden. Ueberhaupt ist das Gebiet an den Scharimündungen vollständig verschieden von der dürren, trostlosen Umgebung der Hauptstadt. Mancher Baum und Strauch mag hier noch gedeihen, der noch nicht zur Kenntniß der Pflanzenforscher gekommen ist. Kautschuk-Feigenbäume und mächtige andere Arten derselben Familie bilden breite Schattendächer über dem feuchten Grunde, der sich in der günstigen Jahreszeit mit einem wahren Teppich von Blumen bedeckt. In den Karage-Waldungen und den aus Talha-Mimosen bestehenden Dickichten, welche die etwas höhern, trockenern Stellen einnehmen, bildet Dumpalmen- Gestrüpp das Unterholz. Hier ist es freilich höchst schwierig, der stark bewehrten Dornenzweige wegen, hindurch zu kommen, und selbst auf den Pfaden hat der Wandrer alle Vorsicht nöthig, wenn er nicht mit zerrissenen Kleidern oder mit Verwundungen gestraft sein will. Vielerlei Schlinggewächse die einen unsern Winden ähnlich und schön blühend, die andern noch von Niemand beschrieben und genannt, machen die Wildniß noch dichter und behängen Bäume und Sträucher in der Nähe der Wasserläufe, und der allgemeine Plagegeist des Sudan, das Klettengras ( Pennisetum distichum), macht sich lästig genug bemerklich. An einzelnen Stellen gesellen sich zu der Dumpalme, welche allgemein wild wächst, und zu der angepflanzten Dattel die nördlichsten Vorposten der schlanken Delebpalme ( Borassus aethiopica), welche Dr. Vogel bei seinem Zuge nach Mußgo noch näher kennen lernen sollte. Zu diesen drei Vertretern der majestätischen Baumfamilie kommt auch noch einzeln eine vierte sehr hohe, noch nicht beschriebene Art mit Fächerblättern.

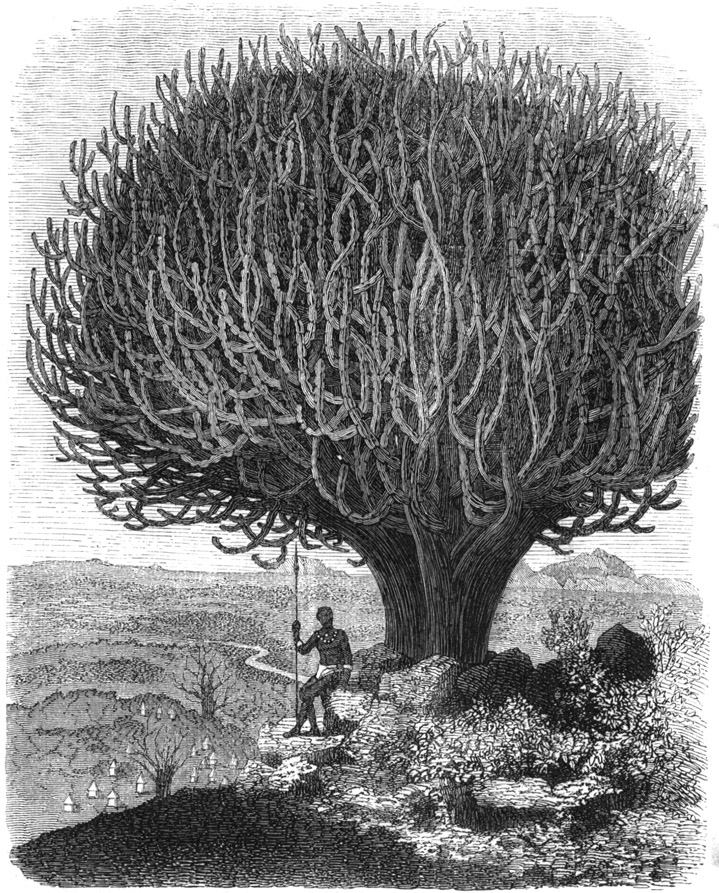

Ein Wolfsmilchbaum ( Euphorbia).

Höchst sonderbar erscheinen endlich mächtige Wolfsmilchbäume ( Euphorbia), die eine Höhe von 30–40 Fuß erreichen. Als Beispiel dieser eigenthümlichen Baumform geben wir vorstehend (S. 205) die Abbildung eines solchen Gewächses von der Ostküste, das, wenn nicht gänzlich identisch, doch mindestens jenen Euphorbien am Tsad höchst nahe verwandt ist. Letztere sind bis jetzt weder botanisch untersucht noch abgebildet worden.

Die Schilfdickichte sind der Lieblingsaufenthalt zahlreicher größerer Säugethiere, besonders aus der Familie der Dickhäuter. Der Elephant liebt mehr das Nordufer des Sees, die früher beschriebenen Gegenden des Landes Kanem. Er nimmt dort bei Tage gern ein Bad und tummelt sich im tiefen Schlammwasser sich gelegentlich mit dem eingesogenen Wasser bespritzend, zieht sich oder während der Nacht auf die höher gelegenen Hügel zurück, deren von der Tageshitze durchwärmter, feinkörniger, weicher Sandboden ihm die liebste Schlafstelle ist. Zugleich ist er auf jenen Höhen vor den zahllosen Mückenschwärmen sicher, gegen deren Stiche er trotz seiner Größe sehr empfindlich ist. Kaum von Eingebornen beunruhigt, spielt er den eigentlichen Herrn der Landschaft und lebt in Gesellschaften bis zu hundert Stück beisammen, die bei ihren täglichen Wanderungen eine förmliche Ordnung beobachten, indem die stärksten Männchen die Spitze und den Schluß des Zuges bilden und die Weibchen mit den Jungen in die Mitte nehmen.

Häufiger als der Elephant ist das Flußpferd an der Südseite des Tsad, hält sich aber auch vorzugsweise im seichtern Wasser. Gern sonnt es sich an ungestörten Stellen am Ufer, oder schnaubt in ganzen Gesellschaften im Wasser auftauchend in den schilfbestandenen Buchten umher. Dr. Vogel erzählt, daß er bei seinen Ausflügen nicht selten 20–30 Stück mit einem Male gesehen habe. Ebenfalls häufig sind hier Wildschweine ( Phacochoerus africanus s. Aeliani), nahe Verwandte des berüchtigten äthiopischen Warzenschweines. Das Warzenschwein des Sudan ist weniger bösartig als das des Kaplandes. Es hat bei einer Höhe von 2 Fuß eine Länge von 4 Fuß, und sein Gesicht ist zwar nicht ganz so abschreckend furchtbar und mißgestaltet wie das seines südlichen Verwandten, aber immer noch wunderlich genug. Unter jedem Auge trägt es eine kleine Warze und auf der Backe einen kleinen hornigen Hautlappen. Ein starker, aus gekrümmten und vorwärts gerichteten weichen Borstenhaaren bestehender Backenbart begrenzt das Gesicht. Die Mähne auf dem Halse und längs des Rückens hat eine ansehnliche Länge, das Borstenkleid des Rumpfes dagegen ist sehr dünn und dürftig. Der nackte Schwanz endigt mit einer Quaste. Die Haut ist erdfarbig, die Haare am Unterleib, an den Seiten, Ohren und am Backenbart sind weißlich und ins Fahle ziehend, die Borsten der Mähne an der Wurzel dunkel-, übrigens lichtbräunlich. Außer den Schilfdickichten bewohnt das Warzenschwein auch gern die Waldungen, in denen das Unterholz durch dornige, schwerdurchdringliche Akaziengebüsche und Dumpalmengestrüpp gebildet wird. In denselben schiebt es sich, auf den Knieen rutschend, beim Fressen weiter und wühlt mit dem Rüssel und den mächtigen Hauern im weichen Boden nach Wurzelstöcken und Knollen. In den Gegenden am Schari zeigt es sich mitunter so wenig scheu, daß es zwischen den zahmen Rindviehherden weidend angetroffen wird, ja Dr. Barth sah einst, daß sich Kinder und Wildschweine in ein und demselben Tümpel badeten. Obgleich die Völkerschaften an der Südseite des Tsad sämmtlich Muhamedaner sind, wird doch von einigen östlichen Stämmen das Schwein nicht nur gejagt, sondern auch verzehrt.

Afrikanisches Warzenschwein.

Nicht mit dem Warzenschwein zu verwechseln ist das in den Ländern am Tsad ebenfalls häufige sogenannte Erdschwein oder Erdferkel ( Orycteropus aethiopicus), das mit dem eigentlichen Schwein keine weitere Aehnlichkeit hat – als den Geschmack des Fleisches. An Größe kommt es dem Warzenschwein ziemlich gleich, weicht aber im Bau und in der Lebensweise durchaus von demselben ab. Sein plumper dicker Leib verengt sich am Halse stark, der lange schmächtige Kopf endigt in einer dünnen Schnauze. Hinten verläuft der Leib allmälig in einen dicken kegelförmigen Schwanz von mäßiger Länge. Die Ohren sind sehr schmal und lang, stehen aufrecht und sind sehr spärlich behaart. An den kurzen Füßen befinden sich vorn je 4, hinten 5 starke, hufartige Nägel, welche das Thier geschickt machen, sich tiefe Höhlen in die Erde zu graben. Das Erdschwein hält sich vorzüglich in solchen Gegenden auf, in denen zahlreiche Termiten- und Ameisenbaue vorhanden sind. Während des Tages hält es sich in seinem Versteck verborgen und kommt nur des Nachts hervor, um die Ameisenhaufen aufzuscharren und die herausstürzenden Insekten mit seiner langen klebrigen Zunge wegzulecken.

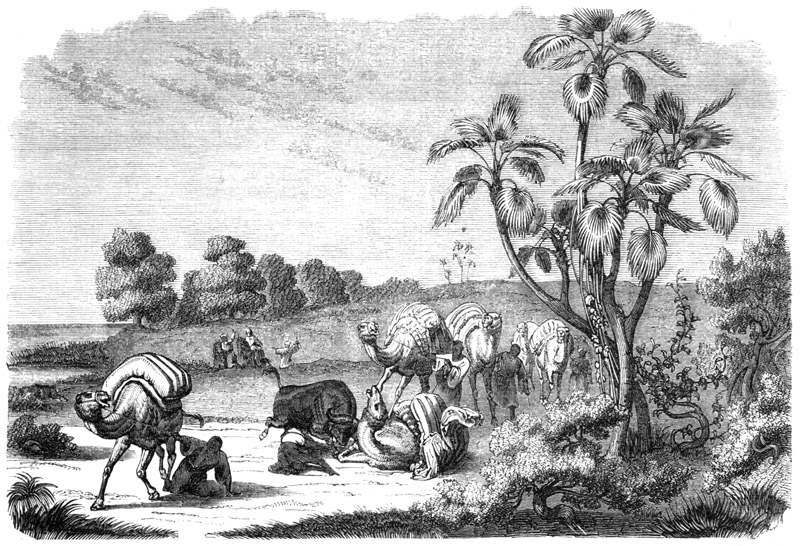

Dr. Barth hatte erst am Schluß seiner vielfachen Reisen Gelegenheit, in der Umgebung des Tsad wilde Büffel zu Gesicht zu bekommen, Dr. Vogel dagegen war diesem starken Wild gleich am Anfange begegnet. »Wilde Büffel«, sagt er, »bevölkern die sumpfigen Ufer des Sees und sind des Fleisches und der Haut wegen eine gute Beute. Doch ist ihre Jagd gefährlich. Bei einer meiner Jagdpartien drehte sich einer, den ich mit einem Schusse verwundet hatte, plötzlich um, warf sich auf meine Leute, die schon des Sieges gewiß zu sein glaubten, tödtete (wir hetzten ihn zu Pferde) zwei Pferde und verwundete einen Mann sehr schwer. Ein anderer, den wir unterwegs, etwa 12 Meilen von hier, auftrieben, lief nach der Karawanen-Straße zu, und als er dort durch die lange Reihe von Kameelen seinen Rückzug abgeschnitten sah, stürzte er auf eins derselben, rannte es um und verwundete es so gefährlich an der Brust, daß es den Tag darauf erstochen werden mußte.«

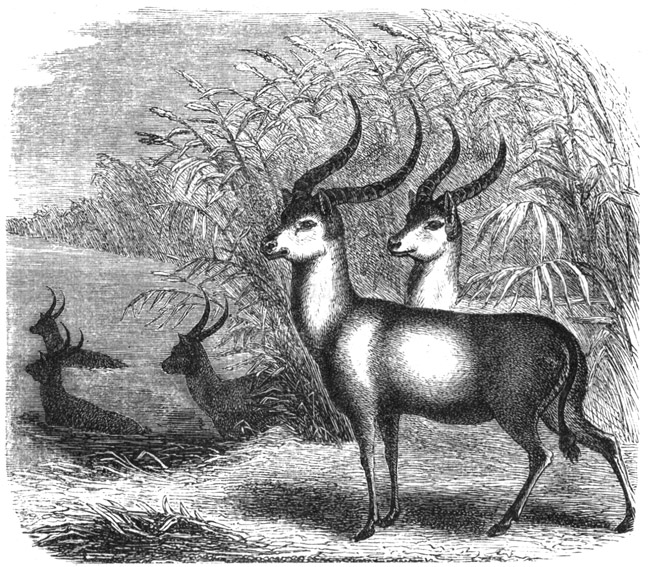

Von Antilopen kommen mehrere Arten am Tsad vor, bilden aber hier nie so große Herden wie am Kap. Eine Art davon sieht derjenigen sehr ähnlich, welche nach Aussage der Jäger die Ufer des Ngami-Sees bevölkert und dort als »Leche«, Wasserbock (wahrscheinlich Antilope ellipsiprymna, s. S. 211), bekannt ist. Sie erreicht bei einer Höhe von 4 Fuß die ansehnliche Länge von 7 Fuß. Außer ihr ist eine Art sehr zahlreich, welche Kelara genannt wird. Dem Reh ähnlich, sehr hübsch gefärbt, von einem weißen Streifen unter dem Bauche gezeichnet, hat sie viel Aehnlichkeit mit der arabischen Antilope, wird aber, vielleicht in Folge des reichlich vorhandenen Futters, sehr fett. Auch die Oryx-Antilope und die Soemering zu Ehren genannte ( Antilope Soemeringiana) Art tritt in ansehnlichen Rudeln auf. Die Giraffe bevorzugt dagegen mehr die spärlich bewohnten Gebiete, welche die Grenze zwischen der Wüste und dem fruchtbaren Lande bilden, und kommt deshalb im Innern Bornus nur einzeln vor.

Löwen und Leoparden sind nicht gerade häufig. In der Umgebung des Tsad bekam Vogel keinen der erstern zu Gesicht, wol aber hörte er sie brüllen, von letztern dagegen sah er ein schönes Exemplar, konnte aber nicht zum Schuß kommen, da es seiner in einer Entfernung von 30–40 Schritt ansichtig ward und sich eiligst in ein undurchdringliches Akaziendickicht zurückzog.

Krokodile sind sowol an den Ufern des Sees als auch im Schari häufig, und die Anwohner des letztern suchen sich durch Zaubermittel gegen diese Thiere zu schützen. Auch mit Giftschlangen und Skorpionen ist das Land reichlich gesegnet, sowie mit Kröten von etwa 4–5 Zoll Durchmesser. Schmetterlinge und Käfer bekam Vogel nur äußerst wenige zu Gesicht, von erstern bemerkte er 10–12 Arten, worunter nur eine größere, von letztern sogar nur zwei Arten. Desto zahlreicher dagegen finden sich die bereits erwähnten Termiten. Außer der lichtscheuen weißen Art ( Termes fatalis wird auch eine schwarze Sorte ( Termes mordax) sehr zudringlich. Haben sie in einer Wohnung einen Vorrath an Korn oder andern Lebensmitteln entdeckt, so setzt sich der Schwarm in geregelter zollbreiter Kolonne in Marsch und dringt unerschrocken vorwärts, alle Hindernisse verachtend, und es hält schwer, sich ihrer zu erwehren. In den Hütten der Eingeborenen zerstören sie bei einer solchen Gelegenheit freilich auch jede Art von Ungeziefer, selbst mit Einschluß der Mäuse und werden deshalb in vielen Gegenden des Sudan mit Recht die »Auskehrer der Häuser« genannt. In der Umgebung des Schari finden sich Termitenhaufen von 30–40 Fuß Höhe und 200 Fuß Umfang. Die schwarze Art speichert in denselben ansehnliche Mengen von Korn auf, und die Bewohner von Bornu graben diesen Vorräthen gern nach und nehmen sie für sich in Beschlag. Freilich müssen sie sich vor den sehr schmerzhaften Stichen der gereizten Thiere in Acht nehmen. Neben dieser großen schwarzen Ameise findet sich eine kleine rothe, welche in Bornu »Kitta-kitta« und in Baghirmi »Kissasse« genannt wird, in großer Anzahl und wird oft höchst lästig, da sie leicht in alle Arten von Kleidungsstücken eindringt, ohne beachtet zu werden. Zwischen ihr und der weißen Termite (Ardhe) werden nicht selten erbitterte Schlachten geliefert. Gewöhnlich werden die letztern von den Kriegern der rothen Ameise besiegt und die kleinen Thiere schleppen ihre viel schwerern Feinde als guten Proviant für die kommende Zeit in Noth mit Leichtigkeit und Behendigkeit in ihre Löcher. Sobald die weißen Termiten ihre unterirdischen Gänge verlassen haben, sind sie machtlos und werden deshalb von den Arabern bezeichnend »Kinder der Erde« oder »Erdwürmer« genannt.

Dr. Vogel auf der Büffeljagd.

In keinem Theile des Sudan finden sich so ungeheure Schaaren zerstörender Würmer als in den Gebieten Baghirmis am rechten Ufer des Schari. Namentlich schwärmt hier in Millionen der »Hallu-uendi«, ein großer schwarzer Wurm, so lang, aber viel dicker als die größte Raupe, und schmälert den Landleuten den größten Theil ihres Ernteertrags. Auch ein kleiner, etwa ½ Zoll langer gelber Käfer, »Kundjungdjudu« genannt, vertritt hier die Stelle der Heuschreckenschwärme. Die Einwohner rächen sich an ihm auf dieselbe Weise, wie es anderwärts mit den letztgenannten Plagegeistern geschieht, sie verspeisen ihn selbst. Bei dem Stamme der Ssokoro wird auch eine größere Sorte Käfer, »Dernana« genannt, gegessen.

Der bekannte Floh fehlt zwar sonst im Sudan, hat sich aber in der Umgebung von Kuka in Unmassen angesiedelt, und an andern Insekten seiner Verwandtschaft ist ebenfalls Ueberfluss vorhanden. So findet sich z. B. in Baghirmi ein Insekt, das vielleicht mit dem amerikanischen Sandfloh ( Pulex penetrans) nahe verwandt ist und sich in der kleinen Zehe des Menschen einnistet. Es beginnt beim Gelenk das vordere Glied so zu zerfressen, daß es wie mit einem Faden abgebunden, abfällt, und unter zehn Leuten findet sich wenigsten einer mit nur vier Zehen.

Die allerschlimmste Plage sind aber die zahllosen Mücken und Stechfliegen, welche das Ufergelände des Tsad wie Wolken umlagern. »Die Mosquitos«, sagt Vogel, »peinigen in den unübersehbaren Sumpfflächen Menschen und Pferde fast zu Tode. Ich kann am See nicht schlafen, ohne die Strohhütte, die mir zur Wohnung dient, bis zum Ersticken mit Rauch erfüllt zu haben, und muß zu dem Ende die ganze Nacht hindurch Feuer in derselben unterhalten.« Daß dies keine bloße Redensart ist, erhellt auch aus einer Mittheilung Denham's, welchem ein Häuptling im Mündungsgebiet des Schari erzählte, daß er zwei seiner Kinder durch die Stechfliegen verloren habe und es gar nicht selten sei, Hühnchen, die unlängst das Ei verlassen, von diesen Quälgeistern getödtet zu finden.

Wasserböcke (nach Andersson).

Dr. Barth fand an den Ufern des Schari eine Stechfliege, welche mit der südafrikanischen berüchtigten Tsetse die größte Aehnlichkeit besitzt, wenn es nicht diese selbst ist.

Daß der Tsad und seine Zuflüsse reich an Fischen verschiedener Art sind, haben wir bereits erwähnt; eben so zahlreich sind die Gevögel, welche die Oberfläche der Gewässer beleben. Zahllose Enten verschiedener Art tummeln sich in den schilfumstandenen Lachen und sind so wenig scheu, daß Dr. Vogel einst 4 Stück mit einem Schuß erlegen konnte. Neben den mit dem buntesten Gefieder geschmückten Schaaren der wilden Enten und Gänse stolziren 4–5 Fuß hohe Kraniche und Pelikane, die einen grau oder weiß, andere bunt. Gelbfüßige Regenvögel, andere, welche den Schnepfen ähneln, Parahühner mit blauem Gefieder und siegellackrothen Füßen und Schnabel, Schlangenvögel mit metallglänzenden Federn und dünnem Schwanenhalse, sowie zahllose andere waten, schwimmen, plätschern und flattern in den Sumpflandschaften und in dem flachen Ufergebiete des Tsad. Perlhühner hocken in langen Reihen auf den niederen Aesten der großen Waldbäume, neben ihnen sonnen sich große Baumeidechsen und der laute Ruf des Honigkukuks ( Cuculus indicator) mahnt an den Reichthum der Waldungen an süßer Speise. Dieser Vogel, der allenthalben, wo er auftritt, wegen seiner sonderbaren Gewohnheiten zu vielfachen Sagen Veranlassung gegeben hat, wird hier wegen seines gellenden Rufes »Schneter« genannt.

Der Tsad-See hat zwar in der Richtung von Ost nach West eine Ausdehnung von vielleicht mehr als 20 Meilen, der größere Theil desselben ist aber sogenanntes »schwarzes Wasser«, d. h. Sumpfstrecke mit Kanälen und einem Labyrinth kleiner Inseln in den verschiedenartigsten Uebergängen von Schlamm- und Sandbänken zum festen, anbaufähigen Grunde, der sich zum bleibenden Aufenthalt für Menschen eignet. Nur die nähere Umgebung der Mündung des Schari ist offenes, freies Wasser, das sogenannte »weiße Wasser«. In letzterem sind ebenfalls Inseln, deren größte etwas über eine Meile im Durchmesser halten. Die Tiefe des weißen Wassers ist unbedeutend und hat selten mehr als 15 Fuß, so daß der Grund fast durchgängig mit Stangen erreicht werden kann. In regenarmen Jahren trocknen die Sand- und Schlammbänke zwischen manchen Inseln und machen es möglich, zu Fuße von einer zur andern zu gelangen; in regenreichen Zeiten dagegen steigen die Wasser so hoch, daß sich die Inselbewohner auf die höhern Sanddünen zurückziehen, ja mitunter ihren Wohnplatz geradezu verlassen müssen. Bei Dr. Vogel's Anwesenheit in Bornu kam eine Schaar Inselbewohner zum Scheikh in Kuka und bat um die Erlaubniß, sich am Ufer niederlassen zu dürfen, da ihre Insel von den Fluten verschlungen worden sei. Mehrfach treten auch bei der losen Bodenbeschaffenheit des Inselbodens Senkungen ein, welche erst nach längern Zeiträumen durch neue Anschwemmungen ausgeglichen werden.

Die erwähnten Bewohner der Tsad-Inseln sind Budduma oder Yedina, ein Volksstamm, dessen Abstammung nicht ganz klar ist. Sie scheinen dasselbe Volk zu sein, das früher in Bornu unter dem Namen Sso wohnte, eine Zeit lang den Königen in Kanem viel zu schaffen machte, später aber so bedrängt wurde, daß es sich auf die unzugänglichsten Inseln zurückzog. Von hier aus unternahmen die Budduma fortwährend Raubzüge gegen die muhamedanischen Völker am Ufer, und eine Zeit lang hatte sich ihr Haß gegen ihre Dränger so gesteigert, daß es keinem jungen Manne erlaubt ward, mit den andern am Mahle Theil zu nehmen, bevor er nicht einen Muhamedaner getödtet. Ihr Festhalten an den alten heidnischen Gebräuchen zeigen die Budduma noch durch die Sitte, das Gesicht durch je zwei Einschnitte unter den Schläfen zu zeichnen. Sie haben viel Verwandtschaft mit den Bewohnern von Logone, dem Gebiet zwischen dem Schari und Arre, ebenso mit den Mußgo und Marghi. Ihr Körper ist mäßig groß, dabei aber hübsch gebaut, ihre Gesichtszüge sind regelmäßig und trotz der ebenholzschwarzen Farbe angenehm. Bei einigen geht die Färbung ins Dunkelbraune über. Als Kleidung tragen viele, sowol Männer als Frauen, baumwollene Röcke von schwarzer Farbe, Sandalen und eine Menge von Zierrathen, namentlich Halsbänder von weißen und rothen Perlen und hübsche elfenbeinerne Armbänder. Die Weiber haben einen eigenthümlichen Kopfputz, der viel Aehnlichkeit mit Schmetterlingsflügeln hat und an jeder Seite 15 Zoll wagerecht absteht. Die weißschaftigen Speere sind der Stolz der Männer; mit ihnen vertheidigen sie sich gegen ihre Feinde oder greifen das Flußpferd und das Krokodil an. Einen großen Theil ihres Unterhalts beziehen diese Inselbewohner von ihren zahlreichen Rinderherden. Pferde und Ziegen besitzen sie ebenfalls und bauen außer Ghossub auch Baumwolle als Material zu den Kleidern. Fischfang wird von ihnen viel getrieben. Sie fertigen Boote an, die mitunter bis 40 Fuß und darüber lang, dabei 5–6 Fuß breit, aber nur 2 Fuß hoch sind; häufig bedienen sie sich auch nur kleiner, aus einigen Planken zusammengebundener Flöße als Fahrzeuge und schieben dieselben mit Stangen weiter. Während die Budduma mit den meisten Uferbewohnern fortwährend auf Kriegsfuß leben und dieselben als Sklaven kapern, wo es irgend möglich ist, sind sie mit manchen Ortschaften in bestem Vernehmen und nicht wenige Familien haben sich am Festlande niedergelassen. Zahlreiche Budduma verschaffen sich Unterhalt als Salzbrenner und fahren zu diesem Zweck nach der Nordküste des Sees, an welcher der Salzkaperstrauch ( Capparis sodata) ausgedehnte Gebüschdickichte bildet. Sie laugen die Asche aus, welche sie durch das Verbrennen dieses Strauches erhalten haben, und lassen sie in Lehmformen verdunsten. Am Südufer des Sees fehlt dieser Strauch und die hier wohnenden Kotoko erzeugen aus verbranntem Kuhdünger einen dürftigen Ersatz für das fehlende Kochsalz.

Die Bewohner des Gebietes südlich vom Tsad sind verschiedenen Stämmen angehörig. Außer den plumpgebauten, starkknochigen eigentlichen Bornuanern sind hier auch Kanembu und Schua angesiedelt, beide vorzugsweise Viehzucht treibend.

Die Kanembu gehören dem Stamme der Ssugurti an und sind seit langen Zeiten bereits hier ansässig. Sie haben meistens die Kleidung und Sitten der Bornuaner angenommen, nur wenige von ihnen zeigen noch die ursprüngliche Nationaltracht. Die Hauptzierde der letztern ist ein origineller Kopfputz, während der Leib selbst nur mit einem eng anschließenden Lederschurz bekleidet ist. Die Hauptleute des Stammes trugen als Zierde des Kopfes eine steife Mütze, die sich nach oben erweiterte. Um diesen obern, weitern Theil ist eine Binde aus zusammengenähten Baumwollenstreifen gewunden. Von der Mitte der Falten dieser Kopfbinde, gerade vor der Stirn, steht ein kleines Stück rothen Tuches, gesteift durch ein Lederstückchen, und rund um den Wirbel reiht sich, von der Kopfbinde getragen, ein Kranz kleiner, bis zu einer Höhe von 8 Zoll emporstehender Röhrchen, die dem Ganzen das Ansehn einer fürstlichen Krone geben. Um den Nacken wird eine enge Schnur aus weißen Perlen geschlungen und von dieser hängen mehrere Ledertäschchen mit Zauberformeln herab. Am Arm sind drei Ringe aus Elfenbein, einer am Oberarm, der zweite am Ellenbogen und der dritte am Handgelenk.

Maduari, der Ort, in welchem Dr. Overweg begraben liegt und an welchem sich das europäische Boot noch befand, ist von Leuten dieses Stammes bewohnt, welche durch ihren Reichthum an Rindvieh ausgezeichnet sind. Sie mögen über 10,000 Stück besitzen und wandern mit den Herden je nach der Jahreszeit nach Nomadenart weiter. Die Hirten schlagen ihre kegelförmigen Strohhütten in einem geräumigen Kreise auf, in dessen Inneres sie die Herden treiben, um sie gegen Raubthiere und Räuber zu schützen. Die Milch und Butter wird in Lederschläuchen und in Gefäßen, aus feinem Gras geflochten, an der Spitze von Stangen aufgehangen, welche man senkrecht in den Boden steckt. Da diese Gefäße nie ausgewaschen werden, erhält die Milch schon nach kurzem Aufbewahren einen höchst unangenehmen Geschmack. Auch die Butter sagt einem europäischen Gaumen nicht sonderlich zu, denn da das Salz höchst selten ist, verwendet man den Urin der Kühe als Würze und genießt die Butter gekocht in halbflüssigen Zustande.

Die obengenannten Schua sind eingewanderte Araber, über welche wir später Weiteres anführen. Für den Ackerbau ist das Land in hohem Grade geeignet, wenn sich nur mehr Hände fänden, denselben zu pflegen.

Selbst der weniger günstige Sandboden bringt die genießbare Binsennuß (Cyperus esculentus) hervor, ein Cyperngras, das an seiner Wurzel mehlreiche Knollen erzeugt. Mehrere Arten wildwachsender Gräser, dem abessynischen Rispengrase (Poa abessynica) verwandt, liefern Samen, deren weißes Mehl eine eben so wohlschmeckende als leicht verdauliche Speise giebt. Das Hauptgetreide ist Sorghum; vielfach baut man auch Bohnen, unserer Buffbohne (Vicia Faba) ähnlich. Weizen und Zwiebeln sind erst in spätern Zeiten eingeführt. Die Sesamfelder (Sesamum orientale) verleihen den Landschaften einen eigenthümlichen Anblick. Die feuchten humusreichen Senkungen sind in hohem Grade für Baumwollenbau geeignet. Die meisten Bewohner ziehen sich an diesem Gewächs, was sie für ihren eignen Bedarf brauchen, bei der großen Stadt Diköa aber, der Hauptstadt im südlichen Bornu und der gewerbthätigsten Stadt des ganzen Königreichs, ist Baumwollenbau so ausschließlich vorhanden, daß das Getreide aus den andern Gegenden zugeschafft werden muß. Zum Transport bedient man sich eben so oft der Ochsen als der Kameele.

Der Acker wird in den meisten Gegenden des Sudan mit der Hacke bearbeitet, indem man Löcher ohne besondere Regel einhaut; in Baghirmi, östlich vom Schari, zieht der Landmann aber regelmäßige Furchen. Eine Rohrart am Schari ist als ausgezeichnetes Flechtmaterial zu Matten in Ruf, eine zweite Sorte wird zu Schreibfedern verwendet, und aus dem Marke des Papyrus versteht man eine Art Zeug darzustellen.

Ende Februar ward Dr. Vogel in Kuka vom gelben Fieber befallen. Er theilt darüber seinen Eltern Nachstehendes mit:

»Ihr dachtet in Leipzig sicher nicht, als Ihr an meinem Geburtstage auf mein Wohl trankt (was Ihr hoffentlich gethan habt), daß Ihr sehr gegründete Ursache hättet, mir »Gesundheit« zu wünschen. Kaum hatte ich nämlich am 20. Februar meinen Brief an die liebe Mutter vollendet, als ich, noch mit dem Schreiben von Depeschen beschäftigt, urplötzlich vom gelben Fieber (einer Krankheit, die sporadisch hier gar nicht selten ist und an der der arme Overweg starb) angefallen wurde. Ueber eine Woche lag ich in fortwährendem Delirium, und dabei hatte keiner meiner Begleiter medizinische Kenntnisse genug, um mir irgend eine passende Arznei geben zu können. Als ich wieder zum Bewußtsein kam und an den gelben Flecken an meinen Armen sah, was mein Uebel war, kurirte ich mich, so gut ich konnte, selber, und mit Hülfe von Calomel und Quinin war ich denn bis zum 7. März so weit gekommen, daß ich wieder aufrecht sitzen und etwas Suppe essen konnte, – lange Zeit war nämlich Reiswasser das Einzige gewesen, was mein Magen vertrug. Ende März war ich so ziemlich wieder hergestellt, so daß ich den Sultan auf einem Kriegszug nach Mußgo begleiten konnte, von dem ich erst Mitte Juni zurückgekommen bin. Meine Constitution hat aber einen starken Stoß erhalten, und eine tüchtige Mahlzeit von Fleisch hat z. B. unfehlbar tüchtiges Erbrechen und Fieber mit furchtbarer Hitze zur Folge. Uebrigens habe ich gefunden, daß kaltes Wasser bei allen Fieberanfällen die beste Kur ist; ich wickle mich dabei ganz in nasse Tücher ein und lasse sie anfeuchten, so wie sie warm werden, und bin bei diesem Verfahren gewöhnlich in zwei Stunden fieberfrei.«

An seine Schwester schrieb Dr. Vogel über sein Befinden:

»Wegen meinen Augen brauchst Du Dich nicht zu ängstigen, die sind besser als je, trotzdem daß ich weder Sonnenschirm noch gefärbte Gläser u. s. w. getragen habe. Mit einem einfachen Turban schütze ich den Kopf und sie vor den Strahlen der Sonne. Ich wollte, Du könntest mich in diesem Kostüme sehen, nach Tuarikart das ganze Gesicht zugebunden, so daß ich gerade nur noch zwischen den Falten heraussehen kann! Mein Haar trage ich ganz kurz abgeschnitten, da es in Folge der Krankheit sehr ausging; an dem ist kein besonderer Farbenwechsel sichtbar, aber was sagst Du dazu, daß während meiner schweren Krankheit meine Augenbrauen weiß geworden waren? Meine einseitigen Kopfschmerzen haben mich wunderbarer Weise fast ganz verlassen, dagegen plagt mich bisweilen ein anderes Uebel, der Augenbrauenkrampf, was sehr lästig ist.« Trotzdem setzt Dr. Vogel, um seine Angehörigen zu beruhigen, hinzu: »Im Allgemeinen ertrage ich aber das sehr gefährliche Klima recht gut, was ich Dir und allen Lieben zum Troste versichern kann.«

Dem Reisenden droht im Sudan ein ganzes Heer von Krankheiten, besonders während der Regenzeit. Erkältungen, denen er dann sehr leicht ausgesetzt ist, ziehen ihm leicht schmerzhafte Rheumatismen oder Dysenterie zu, die mitunter tödtlichen Ausgang nimmt. Die gerbstoffreichen Samen der Mimosa nilotica, mit Reis vermengt, gelten bei letzterer Krankheit als das beste Gegenmittel. Der Genuß von Wasser aus den stehenden Regenpfützen, zu welchem Fremde und Einheimische in Ermanglung frischer Quellen gezwungen sind, scheint eine Hauptursache jenes höchst lästigen Uebels zu sein, das unter dem Namen »Guineawurm« berüchtigt ist und das entweder eine lange anhaltende Lähmung, oder im besten Falle zu Ende der Regenzeit Geschwüre an den Beinen zur Folge hat. Dr. Vogel zeigte seinem Freunde Dr. Barth, als er später mit demselben zusammen traf, die tiefen Narben, welche diese Krankheit ihm zurückgelassen hatte, und meinte in seiner scherzhaften Weise dabei: dies würde bei einer etwaigen Verheirathung leicht einen Scheidungsgrund abgeben können. Dr. Barth hatte von demselben Uebel auch viel zu leiden gehabt.

Es ist keineswegs der Fall, wie man bisher vielfach zu glauben geneigt war, daß sich der Fremdling je mehr und mehr an das Klima gewöhne, je länger er sich in dem betreffenden Lande befinde. Im Gegentheil unterliegt gewöhnlich der Körper den feindlichen Einflüssen um so mehr, je länger diese auf ihn wirken. Die Erkenntniß dieser Thatsache hat bereits die europäischen Regierungen veranlaßt, das Militär in den Kolonien innerhalb der Tropen öfter wechseln zu lassen, als dies früher Gebrauch war, und man hat in erfreulicher Weise eine bedeutende Abnahme der Sterblichkeit erreicht.

Daß im Sudan deshalb bleibende Kolonien von Europäern gedeihen könnten, scheint in hohem Grade zweifelhaft, da ja schon in Algerien die Sterblichkeit unter den Europäern so groß ist, daß sich die entstehenden Lücken nur durch Zuführung neuer Einwanderer von Europa aus füllen lassen. Der Hauptzweck der Reisen nach dem Sudan kann nur in der Anbahnung eines geregelten und für beide Theile Vortheil bringenden Verkehrs zu suchen sein, bei welchem der Niger und vorzugsweise dessen östlicher Arm, der Benuë, die Hauptstraße bilden würde.

Die heimatlose Fauna ( Pistia Stratioites).