|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Diese Worte sprach Tutu, als er und sein Gefährte am Gittertor eines großen Gartens standen. Im Hintergrunde breitete sich die Stadt aus. Der mit blühenden Hecken verzierte weitläufige Raum bildete eine Aufstellung fremder Tiere, und als die beiden Wanderer eintraten, blieben sie vor einem der Käfige stehn, in denen Affen enthalten waren.

Diese Worte sprach Tutu, als er und sein Gefährte am Gittertor eines großen Gartens standen. Im Hintergrunde breitete sich die Stadt aus. Der mit blühenden Hecken verzierte weitläufige Raum bildete eine Aufstellung fremder Tiere, und als die beiden Wanderer eintraten, blieben sie vor einem der Käfige stehn, in denen Affen enthalten waren.

»Mein Freund«, sagte Tutu, »ehe ich mich in die Leidenschaften vertiefe, die mir in den Salons eurer großen Stadt gewiß entgegentreten, will ich mich erst durch eine kleine Anschauung erheitern.

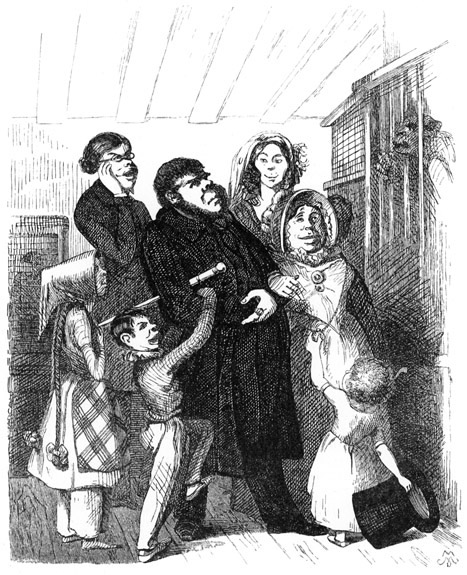

Ich philosophiere gern über das, was ihr Schönheit nennt! Sieh hier jene Familie, die vor dem Behälter eines Affen steht. Es ist ein Vater, ein ehrlicher Pächter aus der Provinz, der seine Ehehälfte und die Sprößlinge seiner hoffnungsvollen Ehe hierhergeführt hat, um ihnen die Wunder und die seltsamen Launen der Natur zu zeigen. Welch ein plumper Stolz drückt sich in ihren Zügen aus, mit welchem Hohnlächeln beschauen sie den armen gefangenen Affen im Käfig, der mit den Affen außerhalb des Käfigs eine frappante Ähnlichkeit hat. Aber die Familie hegt hiervon natürlich keine Ahnung; es ist kein Mitglied derselben, das sich nicht für schön hielte und vollkommen berechtigt, über die Häßlichkeit des Affen zu spotten.«

Das Bild der Provinzler vor dem Affenkäfig zeigt den unverkennbaren Einfluß des französischen Zeichners Honoré Daumier (1808-1879), dessen Glanzzeit in die Jahre 1830-1850 fällt.

Nachdem sich beide eine Weile belustigt hatten, die Pächterfamilie zu betrachten, die voll Staunen und boshafter Freude über die Häßlichkeit des Affen sich in tausend läppischen Späßchen Luft machte, sagte Tutu: »Mir wird bange, wenn ich eine gewisse Gattung häßlicher Gesichter bei euch auf der Erde betrachte. Nicht daß sie absolut häßlich wären, das, was ihr häßlich zu nennen pflegt; nein, man kann sogar euren Begriff von Schönheit auf sie anwenden, und dennoch erregen sie mir den heftigsten moralischen Ekel, wenn ich sie ansehe. Ich kann begreifen, wie solch ein Gesicht allein, auch ohne Worte und absichtliche Mienen beleidigt; wie es feindliche Existenzen gibt, die lediglich durch ihr Dasein uns eine tödliche Krankheit zufügen.«

»Du sprichst wie ein launenhaftes Mädchen oder wie ein Dichter«, sagte Don Zerburo.

»Darin ist nichts Launenhaftes«, entgegnete Tutu. »Es ist nur, wenn du willst, eine etwas feinere Sensibilität, als man sie an euern Physiognomen gewöhnlich findet. Ich spüre die Verstimmungen der Seele sogleich heraus, mir sagt eine unwahre Muskelbewegung sogleich, welch ein trübes Spiel im Innern vorgeht. Es gibt Augen, die sich wie Abendsonnenglanz an unser Herz legen, und andre, die wieder die Aufschrift der Danteschen Hölle tragen sollten: ›Ihr, die ihr durch diese Tore eingehet, lasset alle Hoffnung fahren!‹«

»Wie mag das Auge eines gefallenen Engels aussehen?« fragte Don Zerburo.

Tutu zitterte zusammen wie eine Blume im Sturmwinde und sagte leise: »Wunderbar schön! Gott hat, als er seine treulosen Diener verstieß, an ihr Auge nicht tasten mögen. Oh, wüßtest du, wie jener dunkle Geist, den ihr unter so albernen Verzerrungen abbildet, wie schön er ist! Aber laß mich hiervon schweigen! Es kommen sonst die Erinnerungen meiner schönen Jugend sehr zur Unzeit über mich. Wer ist jene junge Dame mit der großen Nase dort?«

»Sie gehört zum vorhin besprochenen Kapitel der physiognomischen Betrachtungen. In ihrer Familie hat sich ein architektonischer Fehler merkwürdig vergrößert fortgeerbt. Die Großmutter war eine schöne Frau, doch sagte man schon von ihr, daß sie eine etwas große Nase habe; dasselbe sagte man, nur um vieles lauter, von der Mutter, und die Tochter, wie du siehst, hat die Sünden ihres Geschlechts alle über sich genommen. Die Physiognomen hoffen jedoch, daß nächster Tage die Sache wieder ins Gleichgewicht kommen werde; denn die Schöne heiratet einen jungen Mann, der durch einen ähnlichen architektonischen Fluch in seiner Familie bis auf ein Minimum von Nase reduziert ist, mehr eine Skizze, eine geistreiche Abbreviatur, eine flüchtige Andeutung einer Nase, als eine Nase selbst. Über die Folgen der Vereinigung dieses liebenden Paares haben jedoch, den Physiognomen zum Trotz, die Frommen eine abweichende Meinung; denn sie führen den Spruch an: ›Wer da hat, dem wird gegeben‹, und somit wäre für die junge Schöne und ihre Nachkommenschaft ein beängstigendes Resultat vorauszusehn.«

»Wir nähern uns der großen Stadt«, rief Tutu, indem er sich das Tuch vor die Nase hielt, »ich merke es an der Atmosphäre. Was bewohnt ihr doch so abscheuliche Sumpfstätten! Welch eine widrige Abnormität ist eine große Stadt! Wie ist's möglich, groß, frei und kühn zu denken in einer Luft von aufgelöstem Kohlenstaub?«

Vor dem Tore erschrak der Engel heftig vor einem Trommelwirbel, der beim Vorbeifahren einer Prinzessin geschlagen wurde. Dieses in Musik gesetzte Prinzip der Legitimität verletzte seine zarten Nerven, und er eilte vorbeizukommen. »Wohin führst du mich?« fragte er seinen Begleiter.

»Wohin anders als in das Haus des Grafen OssippGraf Ossipp ist der Baron Adolf Bystram, Gräfin Iduna ist Ida Gräfin Hahn-Hahn, die als Dichterin zur Nachfolge George Sands gehört. Gräfin Ida Hahn hatte 1826 ihren Vetter Friedrich Hahn geheiratet, der sich in ihre auffallend kleinen Füße verliebt hatte. Seitdem nannte sie sich Hahn-Hahn und wurde deshalb von Glasbrenner und Herwegh als »Gräfin Kikeriki« verspottet. Da Graf Friedrich keinen Sinn für die Überschwenglichkeit seiner Gattin hatte, wurde die Ehe nicht glücklich. Mit Hilfe von untergeschobenen Briefen und dem Zeugnis eines bestochenen Dieners setzte der Graf 1829 die Scheidung durch. Der Kutscher, der das falsche Zeugnis abgelegt hatte, wurde später blind und sah darin eine Strafe Gottes. Die Gräfin war zweifellos das Opfer einer niederträchtigen Intrige. Sie stellte dieses unglückliche Erlebnis in ihrem Roman »Faustine« (1840) dar, der sehr viel gelesen wurde, und ließ sich zeitlebens deshalb bedauern. Die Frucht der kurzen Ehe war eine schwachsinnige Tochter: auch dieses Unglück hat Ida Hahn-Hahn immer wieder beklagt. Sie kam sich sehr interessant vor und suchte diesen Eindruck auf möglichst viele zu übertragen. Ihr treuer Freund, anbetender Bewunderer und unermüdlicher Berater wurde der Baron Adolf Bystram, ein vollendeter Kavalier der alten Schule. Er geleitete sie 1844 nach Jerusalem, nach Kairo und auf die Cheopspyramide. In der »Faustine« erscheint er unter dem Namen Andlau. Er ist stets im »Tutu« gemeint, wenn vom Grafen die Rede ist. (Vgl. Katrien van Munster, Die junge Ida Gräfin Hahn-Hahn. Graz 1929, Heinrich Stiasnys Söhne. S. 44-105.)«, entgegnete dieser.

»Worin bestehn seine Verdienste?« fragte Tutu.

»Er hat eine sehr schöne Frau«, antwortete Zerburo.

»Gib mir eine kleine Schilderung von ihm; du weißt, ich liebe dergleichen. Ich habe nie von diesem Grafen Ossipp gehört.«

»Und du wirst auch, wenn du die Schwelle seines Hauses wieder überschritten haben wirst, nie wieder von ihm hören. Er will nicht, daß man von ihm spreche, weil er findet, daß man von Leuten spricht, von denen er nie sprechen würde. Nur einmal hat er's geduldet, und auch hier nur, weil er es nicht verhindern konnte, daß man seinen vollständigen Namen und Titel der Öffentlichkeit übergab, nämlich bei der Einzeichnung ins Kirchenbuch, als er getauft wurde. Der Eindruck, den er auf den Fremden macht, ist ein günstiger: man kann ihn mit einer Zeitung vergleichen, für die seine Frau die ›leitenden‹ Artikel schreibt. Niemand würde jenes unausstehlich konservative Blatt lesen, wenn nicht diese leitenden Artikel wären, die eine graziöse und geistvolle Opposition bilden. Das Feuilleton wird von einer allerliebsten kleinen Kusine besorgt, welche die Gesellschaftsdame im Hause ist und äußerst niedliche FadaisenFadaisen, Albernheiten. mit unermüdlicher Zunge plaudert. So hält sich denn die Zeitung, das heißt: das Haus wird viel besucht. Wenn jedes dieser Elemente gesondert wäre, würden sie lange nicht diese Wirkung äußern.«

»Gut, gut!« rief Tutu; »ich abonniere auch auf diese Zeitung.«

»Noch eins«, bemerkte Zerburo, »der Graf ist eifersüchtig. Also nimm dich in acht!«

»Mein Himmel! seh ich aus wie einer, dem man solche Warnungen zurufen muß?«

»Nein, so siehst du in der Tat nicht aus. Aber auf unserer schlechten Erde ist man an Verstellung gewöhnt, und deine kandide Miene von Unbefangenheit frappiert so sehr, wenn man sie zum erstenmal sieht, daß man sie unmöglich für Wahrheit halten kann.«

Tutu richtete seine Blicke und Hände gen Himmel, indem er ausrief: »Oh, welch eine Welt!« Zerburo hatte eben nur noch Zeit, diese leidenschaftliche Mimik zu mildern, als sie in den Salon traten. Der Graf empfing Tutu aus den Händen Zerburos, um ihn seiner Gemahlin zuzuführen.

Er suchte sie in einem der Nebenzimmer auf, wo er sie in einem eifrigen Gespräch mit einem Diplomaten fand, der das Mißfallen seiner Regierung auf sich gelenkt hatte und deshalb ein interessanter Gegenstand für die Frauen und Liberalen geworden war. Die Gräfin, die sich ungern unterbrochen sehen mochte, machte ihrem Gemahl ein Zeichen, das dieser verstand und eben an ihr vorüberlenken wollte, als ein neues Zeichen ihn bleiben hieß. Die Gräfin hatte einen flüchtigen Blick auf Tutu geworfen, und sogleich fand sie es passend, sich zu ihm hinzuwenden, und die Präsentation ging vor sich, wie immer Präsentationen vor sich gehn, das heißt von den banalen Phrasen begleitet, die bei solchen Gelegenheiten freigebig gewechselt werden.

Als der Graf Tutu den Rücken wandte, flüsterte er zu einem Bekannten: »Un bon diable!« Der Engel erschrak und zitterte heftig, als er sich einen Teufel nennen hörte. Die Gräfin belustigte sich an seiner Miene von Verlegenheit, ohne von ferne zu ahnen, welch einen Grund sie hatte. Schöne Frauen sind nicht gewöhnt, Engel in ihrer unmittelbaren Nähe zu haben. Als die Dame ihren Platz wieder unter den andern Frauen eingenommen, fand Tutu Muße, über sie Betrachtungen anzustellen. Sie war sehr schön, eine warme weiche, frische Gestalt, die in einfache, aber reiche Stoffe gehüllt war. Ihre Bewegungen waren nachlässig, aber sie ermangelten nicht der Würde. Ihr schönes Gesicht konnte eine Miene von Gleichgültigkeit und Kälte annehmen, über die man erschrak; sie trug die ungeheure Anmaßung der Frauen des neunzehnten Jahrhunderts zur Schau, dieser Frauen, die man vernachlässigt, und die dadurch gezwungen sind, sich selbst auf die hohe Stelle zu schwingen, auf die sie gehören. Für gewöhnlich wurde jedoch diese Anmaßung unter lauter kleinen, weichen, sanften Manieren versteckt; sie machte dem Schüchternsten Mut, sich ihr zu nähern, aber diese Hingebung war keine Schwäche; zur rechten Zeit besann sie sich darauf, daß sie geschaffen war, die Männer zu beherrschen, nicht sie zu lieben. Für Tutu war diese Art von Frauen äußerst verführerisch; er empfand dies gleich am ersten Abend. Seine Ungeduld, zu erfassen, inwieweit Wahrheit und Liebe in dem Herzen einer solchen Frau Platz genommen, stieg auf eine peinliche Höhe; er glaubte, ihr irgendwo auf seinen Wanderungen schon begegnet zu sein; bald dachte er an jene griechische Helene, die eine ganze Welt von Männerstolz und Männertugend in den Staub trat, bald an jene Leonore, die fürstliche Freundin und despotische Gebieterin Tassos; allein diese berühmten Urbilder glichen dem lebenvollen Wesen in seiner Nähe nur halb. Während er sich diesen Forschungen überließ und, zurückgedrängt von der Masse, die in dem überfüllten Salon zusammenströmte, unbeachtet im Winkel stand, suchte ihn das Auge der Dame. Auch auf sie hatte der blonde junge Mann mit der Miene himmlischer Unschuld einen mysteriösen Eindruck gemacht. Sie schickte ihre Gesellschafterin, die hübsche kleine Komteß Melusine, zu ihm ab, um ihn zum Tanze auffordern zu lassen. Himmel! wie sollte er tanzen! Er, der zum letztenmal auf den Wolken der Morgenröte getanzt hatte, in dem Reigen himmlischer Engelknaben, die ihre Lockenköpfe im blauen schimmernden Äthermeer im berauschenden Entzücken schüttelten. Noch klangen die Harfenakkorde Samariels in sein Ohr, dieses gefälligen Engels, der die Harmonie der Sphären in eine ganz artige Tanzmusik übertragen hatte, lediglich um die Feste der kleinen Jugend des Himmels zu beleben. Und jetzt dieser irdische Ballsaal! Statt der Morgenröte – Lampenlicht, statt der roten Morgenwolken – rote Sammetturbane alter Damen, statt der goldnen Locken – Perücken, statt des blauen klaren Lichtmeeres – eine tobende Atmosphäre von Staub und künstlichen Blumengerüchen. – Beschämt gestand er der schönen Versucherin, daß er nicht tanze. Sie verließ ihn, indem sie sehr graziös die Zürnende spielte.

Gräfin Iduna ließ ihren Gast einige Tage darauf nochmals zu sich rufen. Er fand sie auf einer Couchette liegend nahe am Kamin; in einer silbernen Vase duftete der Tee, die Vorhänge waren niedergelassen, auf dem weichen Teppich glitt geräuschlos der Schritt dahin; hell, warm und duftend machte das schöne, hohe Zimmer einen angenehmen Eindruck. Zum erstenmal atmete Tutu auf; es war kein Gesicht gegenwärtig, das ihm störend gewesen wäre. Der Graf saß im Nebenzimmer am Whisttische; die kleine Gräfin Melusine ging ab und zu.

Er nahm auf einem Taburett Platz, zur Seite der Couchette.

»Nicht dorthin!« rief die Gräfin. »Sie verdecken mir das Feuer. Ich liebe dies Element. Kommen Sie hierher. Lassen Sie uns zusammen in die Flamme sehn. Man hat die menschlichen Leidenschaften mit Flammen verglichen; es ist wahr: die Flamme reinigt, die Leidenschaft auch, die Flamme verzehrt, die Leidenschaft auch; es bleibt, wenn wir uns mit den Leidenschaften abgegeben, oder vielmehr sie sich mit uns, wenig von uns übrig, aber dieses Wenige ist rein und fähig, in den Himmel einzugehen. Wie aber wenn wir auf keine Leidenschaften treffen? Wenn wir in einem langweiligen Frieden mit uns und der Welt leben? Wie dann?«

Tutu schwieg; denn er lauschte dem Klange dieser Stimme, der für ihn etwas Bezauberndes hatte.

»Zum Beispiel Sie«, rief die Gräfin mit Lächeln, »Sie scheinen noch keine Leidenschaft gefühlt. Sie scheinen unter anderm noch nie geliebt zu haben.«

Tutu schlug die Hände zusammen und sagte mit der Inbrunst eines Kindes in Ton und Gebärde: »Und wie liebe ich!«

»Wen?« fragte die schöne Frau, indem sie sich neugierig etwas in die Höhe richtete.

»Das Licht, die Tugend, Gott!«

»Und ich liebe niemand!« rief sie und sank in die Polster zurück. »Mein ganzes Wesen sehnt sich nach der Flamme, aber sie weicht vor mir zurück. Das ist ohne Zweifel ein Unglück, das ich tragen muß. Wäre ich ein Mann, ich würde zur Pistole greifen und meinem Leben ein Ende machen.«

»So geben Sie mir vorher den Tod!« rief Tutu und Tränen stürzten aus seinen Augen, indem er sich über die schönen Arme der Gräfin beugte.

»Sie sind ein Kind! Wo haben Sie diese wundersame Erregbarkeit der Nerven her in unsrer Zeit, die über alles spöttelt? Jetzt diese Röte – und dieser Blick des Auges! Ich weiß nicht, welch einen Namen ich alledem beilegen soll.« Diese letzteren Worte sprach sie halb für sich und in sichtlicher Zerstreuung.

Der magische Zauber, der von der Person ihres Gastes ausging, hatte die Gräfin völlig eingenommen. Sie wurde nachdenkend und einsilbig.

»Sie müssen unsere drei großen Dichterinnen kennenlernen«, sagte die kleine Melusine, die sich mit der Teetasse näherte.

»Wie glücklich wäre ich, wenn ich dazu gelangen könnte«, entgegnete Tutu. »Als Gott zum erstenmal einen dichterischen Gedanken in die Seele eines Menschen legte, träumte dieser so süß, daß Engel ihn um seinen Traum beneideten. Der erste Dichter war auch der erste schöne Mensch. Die gottbegeisterte Seele, die von Liedern trunken ist, sucht den Himmel, und dieses gen Himmel geöffnete Auge ist das Auge des Dichters, das leuchtendste, das schönste Auge!« –

»Das ist hübsch gesagt, aber auf unsere Dichter und Dichterinnen paßt es nicht. Sie blicken nicht den Himmel an, sondern sehr genau die Erde; es wird sogar Mode, daß wir durch sie in die unsaubersten Winkel der Erde Blicke tun müssen.«

Tutu ließ seinen Blick mit wehmütiger Zärtlichkeit auf der Gräfin ruhen. Es lag in diesem Blick das Erbarmen eines himmlischen Geistes, der den Kummer und die Lieblosigkeit um jeden Preis von der Stirn und aus dem Herzen eines Nebengeschöpfes scheuchen möchte.

Der Graf trat ein. Er hatte gehört, daß man von den drei berühmten Frauen der Hauptstadt sprach. »Ich will sie charakterisieren«, sagte er. »Wollen wir bei dem alten Gleichnis mit dem Pegasus bleiben, so reitet die eine ihn als moderne Amazone mit der Reitgerte in der zierlich behandschuhten Rechten, mit Hut, Schleier und Reitkleid; die zweite besteigt das fabelhafte Tier als mittelalterliche Schloßdame, die mit allem Anstand einen Ritt in den benachbarten Park tut, gefolgt vom Zeremonienmeister und zweien Heiducken; die dritte sitzt mit affektierter Ungeschicklichkeit zu Pferde, indem sie die Manieren eines Seiltänzers, eines Jokeis und manchmal sogar eines betrunkenen Bauern nachahmt. Die erste fällt nie vom Pferde, wirft sich aber selbst öfters hinab, um Teilnahme und Schrecken beim Publikum zu erregen, die zweite würde es gegen den Anstand halten, wenn sich auch nur eine Falte an ihrem Reitkleide verschöbe, die dritte verübt alle möglichen Keckheiten und Ungezogenheiten, allein sie kleiden sie nicht, weil sie weder hübsch noch jung ist.«

»Ich möchte einen andern Vergleich wählen«, sagte die Gräfin, indem sie aus ihren Träumen sich gewaltsam emporrichtete. »Man gebe diesen drei Damen ein Thema; es soll in dem Kerne aller Romane, in den einfachen drei Worten bestehen: ›Hans heiratet Gretchen‹ – wie wird die erste es behandeln? Sie macht vor allen Dingen Hans zu einem Grafen oder Baron, sie gibt ihm Augen, deren Iris goldbraun ist, sie gibt ihm ferner eine kleine Hand, einen kleinen Fuß; dann, wenn er alles besitzt, was ihm zukommt, läßt sie ihn sich in Gretchen verlieben. Gretchen ist verheiratet; sie hat einen dummen Mann; Hans ist zwar auch nicht gescheit, aber er ist einmal Hans, Hans der Liebhaber, Hans der Sedukteur; Hans, der süperb reitet, der gute Toilette macht, der ein magnifiker Schütze ist und sich auf Schulden, Duelle und Tänzerinnen versteht. Alles das versteht Gretchens Mann nicht; darum ist er eben dumm. Die Sache geht vorwärts; sie kommt zum Schluß: Hans heiratet endlich Gretchen. Die zweite dagegen hat irgendein altes Schloß, ein château d'Espagne, dahinein setzt sie Gretchen, die bei ihr eine feudale Person ist, ein Geschöpf, das sich in Brokat kleidet, und dessen Füße so klein sind, daß sie nur in einer Sänfte vom Schloßberge herabgetragen werden kann. Hans ist ein Marquis mit einem sehr langen feudalen Titel. Irgendeine alte Familien-Konfusion hat die beiden Schlösser von Gretchen und Hans ineinander verwickelt. Es gibt Dokumente, Papiere, Wandschränke, geheime Fächer im Getäfel; ferner gibt es tugendhafte Grafen und unschuldige Kinder. Auch hier geht die Sache vorwärts, sie kommt zum Schluß: Hans heiratet Gretchen. Die dritte findet es unter ihrer Würde, nichts als eine Geschichte zu schreiben: sie macht irgendeinen großen Mann zu ihrem Hans und sich zu seinem Gretchen. Die Sache geht nicht vorwärts; sie kommt auch nicht zum Schluß, – Hans heiratet Gretchen nicht. Die erste macht aus ihrem Roman zwei Teile, die zweite drei und die dritte einen. Die erste benennt ihr Werk schlechtweg ›Hans‹, die zweite nennt es ›John-Castle‹, die dritte gibt ihm den Titel ›Dies Buch gehört Hans‹.«

»Und ich werde sagen«, rief der Graf: »diese Kritik macht ein Gretchen, das ihren Hans ärgern will. Du weißt, mein Engel, wie sehr ich die eine dieser Damen hochstelle, und wie wenig ich es leiden kann, daß man von ihr nicht mit der allerhöchsten Ehrfurcht spricht.«

Die Dame links ist die Gräfin Hahn-Hahn, besonders kenntlich durch die kleinen Füße, das verhutzelte Weiblein rechts – die greise Bettina von Arnim, die majestätische Dame in der Mitte Henriette Paalzow (1788-1847), die Schwester des Malers Wilhelm Wach, in Wahrheit nur drei Jahre jünger als Bettina. Links liegen übereinander Bettinas Buch »Goethes Briefwechsel mit einem Kinde« (1835) – der Karikaturist stellt das Kind als Großmutter dar –, Idas 1841 veröffentlichter Roman »Ulrich« und Henriette Paalzows 1838 erschienener Roman »Godwie-Castle«. 1842 hatte Bettina Gespräche und Erzählungen mit dem Titel: »Dies Buch gehört dem König« veröffentlicht. Darüber spottet die Bemerkung auf S. 82. In den »Erinnerungsblättern« (Teil II. S. 86-106) spricht Sternberg ausführlich über Henriette Paalzow, in deren Hause er in Berlin verkehrt hatte. Sie setzte sich gern in Szene: »Ihr Gang war feierlich, ihre Miene ernst, ihr Gespräch langsam und gemessen, ihre Attitüde sogar theatralisch.« Weil ihre Romane in der Feudalzeit spielten, trug sie das Kostüm einer Burgfrau, ein faltiges Samtuntergewand mit knapp anliegendem Obergewand, an der Seite ein mittelalterliches Täschchen mit dem Schlüsselbunde. Ihr Arbeitszimmer war ein Turmgemach. Darin schrieb sie an einem zierlichen gotischen Schreibtisch mit einer in Perlmutter ausgelegten Schreibfeder täglich einen halben Druckbogen. Den Besuch von Prinzessinnen liebte sie mehr als den von Kennern. Sie war nicht witzig und verstand sich nicht auf die Leitung eines Salons. Rauch, Humboldt und Schelling kamen zwar in ihre Gesellschaften, sprachen dort aber nicht viel. Die Gräfin Hahn-Hahn behauptete, Frau Paalzow sei gar nicht in der Welt des Adels zu Hause: »Sie sucht die Vornehmheit in der Steife, in der Konvenienz, in dem Geregelten; ich suche sie in der Ungebundenheit, in dem Kriege gegen die niederen Stufen der Gesellschaft . . . Die Paalzow ist eine Kammerjungfer der Aristokratie, ich bin die Dame.« Dagegen war Henriette Paalzow entsetzt, weil die Gräfin Hahn-Hahn die Ehe angriff: »Ich schütze und bewahre die heilsamen Institutionen der Gesellschaft . . . Wie wird sie verantworten können, daß sie bei so manchem jungen Gemüt diejenigen Grundsätze erschüttert hat, die bei uns Frauen das ganze Leben regeln und ihm Festigkeit geben?«

Die Gräfin wandte sich lächelnd ab, und das Gespräch nahm eine allgemeine Wendung. Mittlerweile waren einige Damen eingetreten, von denen die eine sich damit beschäftigte, für die nackten Beinchen der Hindukinder Strümpfe zu stricken, während die andere durch Emissäre fromme Schriften an die Hottentotten verteilen ließ.

Tutu war in Träumereien versunken; er hatte sich alles Ernstes in die Gräfin verliebt, aber er liebte, wie ein Engel liebt, ihre Seele. Der Schmerz eines durch kleinlichen Jammer gepeinigten Wesens, eines Herzens, das in großen und kühnen Pulsschlägen sich heben wollte und nicht konnte, rief sein Erbarmen wach, und Erbarmen der Engel ist Liebe, glühende Liebe.