|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wenn wir einen Blick auf die Landkarte werfen, so sehen wir, daß von dem Dache der Welt, den Pamiren, große Gebirgsketten gen Ost und West ausstrahlen. Auch der Hindukusch – das Rückgrat Afghanistans – kommt aus jener Gegend. In seinem östlichsten Teile, bei Tschitral, erreicht er Höhen über 7500 Meter, trägt hier auch gewaltige Gletscher, um gen Westen stetig an Höhe abzunehmen und in die Hügelketten nördlich des Parapomisus überzuleiten.

Da der Emir den Wunsch geäußert hatte, ich möchte die Kohle- und Eisenerzlagerstätten des westlichen Hindukuschgebietes besuchen, so brach ich Anfang Januar 1924 dorthin auf. Von der Regierung wurde mir ein Lastauto zur Verfügung gestellt, das uns bis an den Fuß des Gebirges, eventuell bis Bamian bringen sollte. Blaich, der einige landwirtschaftliche Begutachtungen vornehmen sollte, schloß sich mir an.

Es war ein kalter, düsterer Januarmorgen, als uns um acht Uhr in der Frühe das Auto abholte. Draußen schneite es; der Himmel war grau in grau; die großen, schwarzen Raben saßen regungslos auf dem Gesims unseres Hauses. Juma packte unsere Feldbetten zusammen, unser Gepäck wurde im Auto verstaut, wir wickelten uns in unsere Decken und Mäntel ein und fuhren ab. Als Führer hatten wir zunächst den Michmandar, einen jungen, aufgeweckten Afghanen, der für unser leibliches Wohl, für Unterkunft usw. zu sorgen hatte.

Langsam fuhren wir die Straße am Kabulflusse entlang. Der Schneefall wurde stärker, von den umliegenden Bergen war nichts mehr zu erkennen. Plötzlich hielt unser Auto, wir mußten noch eine große Gesellschaft aufnehmen und ein Riesengepäck verstauen. Als alle Mann glücklich im Wagen untergebracht sind, war es so eng, daß man sich kaum rühren konnte, aber dies war schließlich auch ganz gut, denn so konnten wir uns gegenseitig wärmen. Zuerst war es mir ganz rätselhaft, wer diese große Gesellschaft eigentlich war, aber bald erfuhr ich, daß der Alte im Schafpelz, der mich an ein Bild erinnerte, das ich einst von Dschinghis Khan sah, unser Führer war. Er wurde von den anderen mit Schikar Sahib angeredet, was eigentlich auf deutsch der Herr Jäger bedeutet. Auf dem Führersitz saß außer dem Fahrer, dem Michmandar, nun der andere neue Gast, unzweifelhaft ein Europäer. Bald erfuhren wir denn auch, daß Abdul Kerim, wie er von den Afghanen genannt wurde, ein Pole war, der Mohammedaner geworden und als Ingenieur in die Dienste des Emir getreten war. Ferner waren noch zwei bis drei Diener mitgekommen.

Links von der Straße erhebt sich der Kuh-i-Asmai, aber obgleich er nicht hoch ist, hüllten bleierne Wolken seinen Gipfel ein. Einsam und verlassen stand das kleine Wächterhaus am Berge; der in ein feuerrotes Cape gehüllte Polizist ging langsam davor auf und ab. Es schneite tüchtig, und die großen, weißen Flocken schienen alles unter einer dicken weißen Decke begraben zu wollen. Da wir gegen den Schnee die Kanvasdecken über das Auto zogen, sahen wir von der Landschaft vorerst nichts mehr. Das ewige Rütteln machte einen müde. Einer nach dem anderen begann zu gähnen, und der Schikar Sahib, der sich ganz in einen dicken Wollschal eingewickelt hatte, war eingenickt. Als wir ungefähr eine Stunde gefahren waren, hielt das Auto plötzlich, und wir alle mußten aussteigen. Vor uns war die Brücke eingestürzt, und zahlreiche Arbeiter waren damit beschäftigt sie auszubessern. Wir mußten also auf einem Seitenwege an den Bach hinunterfahren, was auch gut ging; aber als wir auf der anderen Seite hinauffahren wollten, konnte das Auto die Steigung nicht nehmen. Da war guter Rat teuer. Schließlich gelang es uns, ein großes Seil aufzutreiben, das wir vorn ans Auto banden. Dann mußten die Brückenarbeiter versuchen, das Auto heraufzuziehen. Es machte ihnen sichtlich Vergnügen, und als plötzlich das Seil riß und alle Mann am Boden lagen, wollte das Lachen und Gejohle kein Ende nehmen. Noch zweimal mußte der Versuch gemacht werden, ehe es gelang, das Auto heraufzuholen. Dann ging es weiter.

Der Schnee hatte abgenommen und je mehr wir uns dem Fuße des Hindukusch näherten, um so wärmer wurde die Luft. Der Schnee im Tal verschwand. Im Tscharikar machten wir Mittagsrast. Viele Neugierige versammelten sich um unser Auto, als wir vor dem Karawanserai hielten, um hier unser Mittagsmahl einzunehmen. Es gab Tee, Brot, Käse und Kuchen sowie Obst. Wir stiegen auf das Dach des Robats und sahen von hier aus auf das bunte Getriebe der Straße und des Seraihofes. Direkt vor uns im Norden hatten wir jetzt die Hauptkette des Hindukusch, deren höchste, über 5000 Meter aufragende Gipfel in Wolken gehüllt waren. Wir machten noch einen Spaziergang durch den Basar, in dem wir uns dicke Schaffellhandschuhe kauften, die uns später bei der großen Kälte sehr von Nutzen waren. Gegen zwei Uhr fuhren wir weiter ins malerische Ghorbendtal.

Das Wetter hatte sich etwas aufgeklärt, einige Flecke blauen Himmels schauten bereits durch die Wolken. Die Straße ist sehr hübsch angelegt. Unter uns sahen wir das reich bebaute Tal, in dem der rauschende Ghorbendfluß dahinschoß. Wir passierten viele kleine Dörfer und Gärten und trafen oft große Kamelkarawanen. Meistenteils gab es großen Krach, wenn wir an ihnen vorbei fuhren; die Kamele scheuten vor dem Auto, rissen sich los, rannten die Hänge hinauf, kurz es wurde eine große Unordnung geschaffen, und oft genug bekamen wir von den Karawanenführern Flüche zu hören, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließen. Am schlauesten waren immer die Esel, die ärgerten uns noch viel mehr als die Kamele. Meistenteils waren sie mit großen Balken beladen, und sobald sie unser Auto kommen hörten, blieben sie stehen und stellten sich quer auf den Weg, so daß die Balken eine Art Schlagbaum bildeten. Es dauerte manchmal länger als eine Viertelstunde, bis wir an einer kleinen Eselkarawane vorbeikommen konnten!

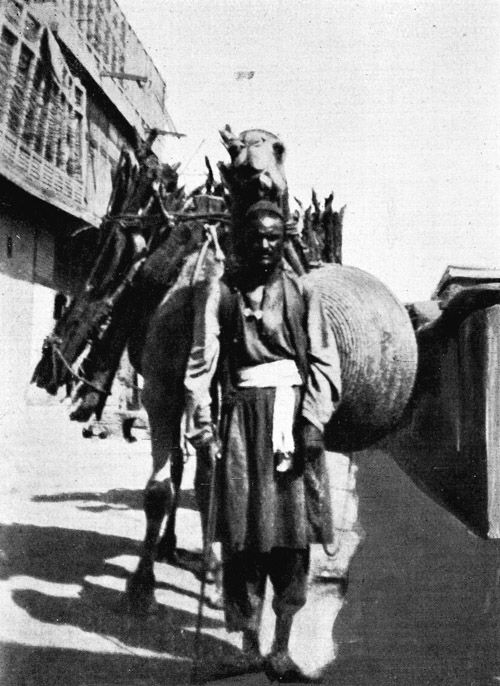

56. Afghanischer Karawanenführer

Gegen fünf Uhr kamen wir nach Siah Gird, wo schon alles für uns vorbereitet war. Wir wurden in einem Landhäuschen untergebracht, von dem aus wir einen herrlichen Ausblick auf die hohen Berge und das von hohen Terrassen eingefaßte Tal hatten. Siah Gird liegt zwischen der Haupthindukuschkette im Norden und der Paghmankette im Süden. Eine wilde, enge Schlucht führt gerade gegenüber von diesem Dorfe zu dem hohen Tschähardarpasse (4050 Meter), der in der Haupthindukuschkette liegt und der von Griesbach überschritten wurde. Die Gipfel waren tief in Schnee gehüllt und die hohen Hindukuschpässe waren zur Zeit gesperrt.

Im Landhäuschen wird sofort das große Kohlenbecken, das »Mangal« aufgestellt, das herrlich wärmt. Später wird noch ein niedriger Tisch darübergestellt, auf den wir eine große Wolldecke legen und so unsere Beine darunter wärmen. Diese »Sändälis«, wie sie genannt werden, wärmten außerordentlich; nur brauchte man sich nicht zu wundern, wenn man später einige unliebsame kleine Gäste aufgenommen hatte. Das Essen wurde sehr spät gebracht, und doch verspürten wir solch großen Hunger! Erst um elf Uhr wurde der Pilau aufgefahren, so daß wir vor zwölf Uhr nicht zur Ruhe kamen. Wir schliefen in unseren Feldbetten. Die Afghanen hingegen lagen platt auf der Erde und hatten sich in ihre Wolldecken eingerollt.

Am anderen Morgen waren wir schon früh wieder auf. Der Himmel sah nicht sehr verheißungsvoll aus. Es war solch eigenartige Luft, so dumpf; wir waren alle gedrückter Stimmung. Es war gerade, als ob etwas Unheilvolles sich über unseren Köpfen zusammenbrauen wollte. Gewitterstimmung, obgleich wir im tiefsten Winter waren! Wir hatten uns entschlossen, gleich weiter nach Bamian zu ziehen und den Besuch der Kohlelagerstätten in der Umgegend von Siah Gird aufzuschieben.

Der Weg war außerordentlich malerisch. Senkrecht recken sich die kahlen verwitterten Felswände zur Rechten und Linken empor; sie schimmern in allen Farben, vom tiefsten Rot bis Violett. Kleine Schneeflecken liegen in den Taleinschnitten und Felsnischen. Die höheren Regionen aber sind ganz von einer weißen Decke überzogen, die sich scharf vom eintönig bleigrauen Himmel abhebt. Kurz hinter Siah Gird müssen wir den Ghorbendfluß kreuzen. Die Brücke ist eingestürzt, und wir müssen uns eine Furt suchen. Der Chauffeur will das Auto möglichst entlasten, und so steigen wir aus. Ein paar Afghanen stehen am Ufer und sehen sich das Schauspiel an. Sie haben ein paar Esel bei sich, und während die Diener barfuß durch das eiskalte Wasser waten, schwingen wir uns auf die Grautiere. Jeder bekommt einen Stecken in die Hand gedrückt, und dann überläßt man uns unserem Schicksal! Das Wasser rauscht und spritzt, als die kleinen Tiere Schritt für Schritt durch den Fluß waten. Man muß die Beine ganz hoch ziehen, um nicht naß zu werden, denn das Wasser reicht den Tieren bis zum Sattelgurt. Als ich mitten im Fluß bin, bleibt mein Esel mit konstanter Bosheit stehen und will keinen Schritt weiter. Ich schlage ihn, trete ihn, aber es fällt ihm gar nicht ein, sich vom Fleck zu rühren. Erst nachdem ein paar Minuten vergangen sind, bequemt er sich weiterzugehen. Esel sind durchaus nicht dumm! Sie sind die eigensinnigsten Tiere, die es gibt, und verstehen es großartig, den Menschen zu ärgern; aber nur aus reiner Bosheit!

Als wir glücklich alle wieder am jenseitigen Ufer angekommen sind und die Esel über den Fluß zurückgejagt haben, setzen wir unsere Fahrt fort. Der Himmel wird dunkler und dunkler, drohend hängen die Wolken an den Bergen, und bald beginnt es wieder zu schneien. Immer größer werden die Flocken. Das Schneegestöber wird so dicht, daß wir kaum 20 Meter weit sehen können. Es wird kälter und windiger; an manchen Stellen ist die Straße vereist. Nur mit vereinten Anstrengungen, indem wir Geröll und Sand auf den Boden streuen und Decken und Kelims unter die Räder schieben, gelingt es uns, das Auto vorwärtszubringen. Es dauert ungefähr eine Stunde, bis wir es über die eine vereiste Stelle von 20 Meter vorwärtsbrachten, und dabei schneite es lustig weiter. Wir sehen alle wie Schneemänner aus, und im Auto ist es kalt, naß und dumpfig. Endlich zeigt sich das tiefeingeschneite Robat Kasi Besé, wo wir absteigen. Im Hofe lag der Schnee schon über einen halben Meter hoch, aber hier hatte es auch in den letzten Tagen schon geschneit. Am Abend wurde es sehr kalt, und sogar im Feldbett wurden wir nicht warm. Mit der Verpflegung sah es auch traurig aus, und wir mußten uns mit ein paar in Hammelfett gebackenen Spiegeleiern, trockenem Brot und Wasser begnügen. Als Beleuchtung diente eine einzige Wachskerze. Blaich und ich bekamen einen besonderen Raum zugewiesen. Wir ließen uns vom Diener des Schikar Sahib in unsere Decken und Pelze einpacken. Aber trotzdem wachte ich des Nachts mehrmals vor Kälte auf.

In der Nacht hatte es weitergeschneit. Vor uns lag der ca. 3000 Meter hohe Schibarpaß. Da war mit dem Auto ein Vorwärtskommen nicht mehr möglich. Schon am Abend vorher hatte der Schikar Sahib Pferde beordert. Aber am Morgen folgte erst ein endloses Hin- und Herreden, ehe die Tiere zur Stelle waren. Und was für edle Rösser waren das! Solche Schinder hatte ich in meinem Leben noch nicht gesehen! Dazu erhielten wir Holzsättel, wie sie die Eingeborenen gebrauchen, auf denen zu reiten keine Freude war! Es schneite immer noch, als wir aufbrachen. Dann ging es hinauf auf den Paß, den schon Timur gezogen ist. Auch der buddhistische chinesische Pilger Hsüen-Tsang, dessen Memoiren zu den anziehendsten Reiseschilderungen der älteren Zeiten gehören, hat diesen Paß überschritten.

An manchen Stellen des Weges lag der Schnee so hoch, daß die Pferde bis an den Bauch in den Schneewehen versanken. Der Wind blies heftig. Je höher wir kamen, desto stärker wuchs er zum Sturme an, der den trockenen Pulverschnee aufwirbelte und über die blendendweißen Flächen dahinjagte. Mühsam und lautlos arbeitete sich die Karawane empor. Eine wundervolle Hochgebirgslandschaft umgab uns – ein Meer schneeweißer Gipfel und Kuppen, soweit der Blick reichte.

Der Abstieg ins Bamianer Tal war leicht. Am Fuße des Passes in Schumbul wechselten wir die Pferde und waren froh, die alten Schinder loszuwerden. Wir ritten dann hinab nach der tief eingeschnittenen Balulaschlucht. Rechts und links türmten sich kahle, schwarze Kalkfelsen auf; kaum ein Sonnenstrahl kann in diese Schlucht dringen, und eisige Kälte umfing uns, als wir zwischen den hohen Wänden dahinzogen. Der Weg war stark vereist, und wir kamen nur langsam vorwärts. Von den Felsen hingen große, einen Meter lange Eiszapfen herab, die wie Kristall glitzerten. Sobald wir aber die Schlucht hinter uns hatten und wieder in das breitere Talbecken eintraten, wurde es warm; denn die Sonne war inzwischen hervorgekommen. Der Schnee im Tale verschwand zusehends. Die Temperaturgegensätze sind in diesen Hochländern Innerasiens ganz bedeutend. Nachts wird es so kalt, daß man selbst unter den Pelzen friert, tagsüber aber wird man in der Sonne gebraten.

Je weiter wir ritten, um so prächtiger wurde das Wetter. Links von uns hatten wir den rauschenden Bamianfluß, in dessen schäumendem Wasser die Sonnenstrahlen sich brachen und in tausend Facetten zurückgeworfen wurden. Uns war es, als sei der Frühling schon gekommen! Wir trafen keinen Menschen. Unsere Diener mit den Lastpferden waren weit zurück, und wir hatten von ihnen seit dem frühen Morgen, als wir vom Robat aufbrachen, nichts mehr gesehen und gehört. Gegen ein Uhr sahen wir plötzlich einen Wagen kommen; er war uns vom Gouverneur von Bamian entgegengeschickt worden. Auch hatte der Gouverneur gleich zwei Diener mitgesandt, die sich unserer Pferde annahmen.

Die Fahrt durch das Bamiantal war herrlich! Es war ein wundervoller, mir stets in schönster Erinnerung bleibender Januarnachmittag. Der Himmel war vom reinsten Blau, und Wolken, weiß wie der Schnee der Berge, zogen wie große Segelschiffe durch das blaue Luftmeer.

Auf der jenseitigen Talseite, im Süden, erhoben sich die Schneezinnen der Kuh-i-Baba-Kette, deren höchste Spitzen bis in die Wolkenschleier ragten. Still war es; man hörte nur das Rauschen des kleinen Flusses, der mit den großen Felsblöcken zu spielen schien und dessen kristallklares Wasser von Stein zu Stein sprang. Lustig rollte unser Wagen auf der hart gefrorenen Straße dahin, und immer neue Bilder zogen an uns vorüber.

Auf dunkelroten Sandsteinfelsen erheben sich die Ruinen der Zohak-Burg, von der schon der persische Dichter Firdusi (10. Jahrh. n. Chr.) gesungen hat, die auch schon in der Zend Avesta erwähnt wird, und an den Bergwänden fielen uns jene Höhlenwohnungen auf, die für das Bamianer Tal charakteristisch sind (Abb. 44). Leider wurde der Wind wieder heftiger, eiskalt blies er aus Nordwesten und ließ uns fast im Wagen erstarren. Wir gingen daher streckenweise zu Fuß, um uns warm zu halten. Gegen fünf Uhr erreichten wir unser Ziel. Die Strahlen der sinkenden Sonne beleuchteten gerade die hohe Felswand, aus der vor etwa ca. 1500 bis 1800 Jahren wahrscheinlich indische Künstler die gewaltigen, bis über 50 Meter hohen Buddhastatuen ausmeißelten, die noch heute zu den größten Sehenswürdigkeiten Afghanistans zählen (Abb. 45).

44. Die Zohakburg

45. Die Felswand von Bamian

Wir wurden vom Gouverneur, dessen Haus auf einem kleinen Plateau oberhalb des Tales gelegen war, aufs liebenswürdigste empfangen und erhielten ein kleines Zimmer angewiesen, in dem wir es uns bald gemütlich einrichteten. Unter dem Zimmer befand sich der Backofen, der gleich das Zimmer heizte, was wir sehr angenehm empfanden, da wir, wenn wir nicht auf unseren Feldbetten lagen, auf dem Boden saßen. Zuerst tischte man uns Tee auf, den wir mit großem Hochgenusse tranken. Je mehr man sich an den Genuß des Tees gewöhnt, um so besser schmeckt er, und in Kabul haben wir fast zu jeder Tageszeit Tee getrunken.

Am Abend, es mochte gegen zehn Uhr gewesen sein, trat ich noch einmal vor das Haus. Die Mondsichel hing über den Hindukuschgipfeln und die Sterne schimmerten in hellstem Glanz. Das silberne Licht des Mondes lag auf den hohen Schneeketten und spielte im Tal. Totenstille herrschte ringsum. Nur wie ein feines Klingen ging es durch die einsame Winternacht. Da ließ ich im Geiste die Geschichte dieses Tales an meinen Augen vorüberziehen. Ich sah, wie vor etwa 2000 Jahren buddhistische Pilger aus dem fernen Indien nach hier wallfahrteten, in das seit den ältesten Zeiten heilige Bamiantal, und malte mir aus, wie vorher die griechischen Eroberer durch das Land zogen, und Alexander der Große den Hindukusch auf dem nahen Chawakpaß überschritt. Auch sein Reich und seine Macht schwanden dahin. Von Norden und Nordosten kamen die Skyten und zogen gen Süden. Im achten Jahrhundert besuchte der chinesische Pilger Hsüen-Tsang auch diese Stätte und hat uns darüber berichtet, wie die großen Buddhastatuen einst leuchteten, als sie noch ganz mit Gold überzogen waren. Lange Zeit haben wir dann keine Kunde über diese Gegenden. Dann regte es sich wieder im Herzen von Asien, das wie in einen Hexenkessel verwandelt scheint. Wie ein Gewittersturm zogen die Mongolen unter Dschinghis Khan und Timur durch diese Gegenden, vernichteten alles und machten nieder, was ihnen in den Weg kam. Ich blickte hinüber nach der alten Ruinenstadt Gulgule, deren Zinnen, zerfallene Mauern und geborstene Türme geisterhaft im Mondlicht schimmerten. Auch sie wurde von Dschinghis Khan zerstört. Jaworski erzählt in seinem Buche folgende Legende über den Untergang der Stadt:

»Da Gulgule große, unterirdische Wasserreservoire besaß, konnte es einer eventuellen Belagerung lange standhalten. Dschinghis Khan versuchte, die mit dreifacher Mauer umgürtete Stadt zu erstürmen, wurde aber mehrfach zurückgeschlagen. Schließlich wurde die Stadt doch zerstört. Und zwar auf folgende Weise: Die Tochter des Königs der Stadt Gulgule hatte sich, wie erzählt wird, in einen der Söhne Dschinghis Khans verliebt; hingerissen von ihrer Liebe, entdeckte sie ihm das Geheimnis der Wasserleitung, beschwor ihn aber, dies Geheimnis zu bewahren. Dschinghis Khan gelang es jedoch, seinem Sohne, durch das Versprechen, die Stadt zu schonen, das Geheimnis zu entlocken. Sobald aber die Wasserleitung unterbrochen und die Stadt infolge des Wassermangels zur Übergabe gezwungen wurde, zerstörte Dschinghis Khan in seiner Wut über die lange und hartnäckige Gegenwehr die Stadt bis auf den Grund und metzelte die ganze Bevölkerung nieder; selbst die Kinder im Schoße der Mutter fanden keine Gnade.«

Wir besuchten auch die großen Felsstatuen, die schon von ältesten Zeiten an das Interesse der Reisenden erregt haben (Abb. 47). Jaworski hat vielleicht die beste Schilderung davon entworfen, der ich wenig hinzufügen kann. Über die Höhe der Statuen gehen die Berichte sehr auseinander. Ich fand folgende Zahlen:

| Kleinere Figur: | Größere Figur: | |

| Moorcroft: ca. 36 Meter | ca. 50 Meter | |

| Jaworski: ca. 37 Meter | ca. 43 Meter | |

| Foucher: ca. 35 Meter | ca. 53 Meter |

47. Buddhastatue Bamian

Die Statuen sind teilweise zerstört; aber der Mörtelmantel, der sie einhüllt, ist sonst noch sehr gut erhalten. Als Zerstörer der Statuen wird Aurengseb genannt, obwohl dies nicht als bewiesen angesehen werden darf. Die Afghanen bezeichnen die Statuen heute noch als But = Götzenbilder. Nach ihnen soll die kleinere Figur eine Frau darstellen, Schahmume, die größere einen Mann. Es kann aber jetzt wohl als gesichert gelten, daß die Figuren buddhistische Heilige darstellen, und mir scheint Moorcrofts Ansicht noch immer die beste zu sein, der in dieses Tal die Residenz eines Großlamas verlegt. Bamian muß eine Art Tempelstadt gewesen sein, ähnlich wie es heute in Tibet die großen Klöster sind. Noch treffender aber können wir Bamian mit den Höhlen der tausend Buddhas in Tun-huang im Nan-schan vergleichen. Diese Ansicht vertreten auch die französischen Archäologen, die jetzt mit den Ausgrabungen in Afghanistan beschäftigt sind. Leider war mein Besuch viel zu kurz, um genauer die vielen Höhlen, die interessante Wandmalereien enthalten, zu studieren. Diese Malereien sind außerordentlich fein ausgeführt; häufig sind Darstellungen von Heiligen mit Nimbus vorhanden. An einer Wand fand ich sechs Medaillons, die Buddha in den verschiedenen Gebetsposen darstellen. Wundervoll ist der Fries, der sich an der Decke der Nische hinzieht in der die größere Statue sich befindet. Leider war es mir technisch nicht möglich diese Bilder zu photographieren, unter denen mir einige sehr hübsche Frauengestalten auffielen. Die Farben, die hauptsächlich verwandt wurden, sind, soviel ich mich entsinne, Grün und Rot. Als wir in der Felswand neben der kleineren Statue eine baufällige Treppe hinaufstiegen, die im Sandsteinfelsen ausgehauen ist, kamen wir durch eine Höhle, deren frühere Bilder durch Rauch geschwärzt und mit einer dunklen, lackartigen Farbe überstrichen waren, so daß man nur an einzelnen Stellen noch kleine Teile der Bilder erhalten fand. An einigen Wänden sahen wir große Kratzer, die von Schwerthieben herrühren sollten. Wir gingen so hoch hinauf, wie wir nur konnten, und gelangten ungefähr in gleiche Höhe mit dem Kopf der Statue, deren riesengroßes Ohr ich auf 3 bis 4 Meter schätze. Von diesem luftigen Aussichtspunkte aus hatten wir einen großartigen Ausblick auf das Tal, durch das sich der Bamianfluß dahinschlängelt.

Abends packten wir alles für die neue Fahrt und gingen frühzeitig schlafen.