|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Leser dieser Tagebuchblätter werden jetzt, von der Länge der Reise ermüdet, das Buch beiseite legen wollen. Draußen aber in der frischen, freien Luft von Ta tsien lu war keine Müdigkeit zu verspüren. Ich war beileibe noch nicht von dem wilden Nomadenleben gesättigt. Es gelüstete mich auch nicht im mindesten, auf einer der bequemen oder wenigstens verhältnismäßig bequemen und sicheren chinesischen Heerstraßen nach Hause zu ziehen. Der Frühling hatte ja eben wieder begonnen. Das Wintereis der tibetischen Flüsse und Bäche war geschwunden, alle Knospen sprangen. Hoch hinauf prangten Wiesen und Weiden in saftigstem Grün, und tausend bunte Blumen säumten die sprudelnden, kristallklaren Quellen. Da mag ein anderer an die Heimat denken! Gerade um diese Zeit ist es in Tibet am herrlichsten. Auch fehlte mir noch zur Abrundung meiner osttibetischen Eindrücke die ganze Länge der ethnographischen Grenze gegen die Provinzen Se tschuan und Kan su, und überdies warteten droben in Lan tschou fu die Sammlungen, die photographischen Platten und Notizblätter der Hoang ho- und Tschang tang-Reise, die an die Küste gebracht werden wollten.

Die Provinz Se tschuan ist auf allen unseren Karten sehr weit nach Westen greifend eingezeichnet, und große Teile Osttibets sind dadurch als chinesisches, bzw. setschuanesisches Land in Anspruch genommen; Plätze, an die der chinesische Handelsmann und Handwerker nur unter Lebensgefahr gelangt, erscheinen dadurch ebenso setschuanesisch wie die fruchtbare und dicht besiedelte Reisebene von Tscheng tu fu. Tatsächlich gibt aber die Ausdehnung der in den Karten eingetragenen Westgrenze dieser Provinz nur den Bereich des Interessengebiets des Gouvernements von Tscheng tu fu wieder, des Beamten, der zugleich das politische Bindeglied zwischen Peking und Lhasa ist. Die Frage, wie und wo heute die eigentliche, die sprachliche, ethnographische und völkische Grenze zwischen Tibetern und Chinesen verläuft, wird dadurch nicht berührt und war bis dahin in unserer Literatur offen geblieben.

Nach der Bretschneider- und Stieler-Karte wie auch nach den russischen Generalstabskarten, die das Beste zusammengetragen hatten, was bis dahin bekannt geworden war, sah es zwar aus, als sei alles Land im Norden von Ta tsien lu so ziemlich durchforscht, und doch hatten erst v. Rosthorn und Armand David kurze Notizen darüber gebracht. Chinesische Fluß- und Wegekarten hatten die Grundlagen der Karten gebildet, und beim näheren Zusehen zeigten sich die Gebirge zwischen den großen Flüssen nach Gutdünken der Kartographen aufgetragen. Wenige Fragen bei ortskundigen Eingeborenen genügten, um festzustellen, daß in bezug auf Orts- und Stammesnamen auf allen Karten große Unsicherheit, um nicht zu sagen, Verwirrung herrschte, und daß eine Reise dorthin mich rasch in terram incognitam bringen werde. In den Missionen in Ta tsien lu war von dem Lande im Norden der Stadt nur bekannt, daß man es »Kin tschuan« heiße, daß das Kin tschuan, die »Täler der Goldflüsse«, wegen seiner tiefen Schluchten äußerst schwer zu bereisen sei, und daß dort eine besondere Sprache gesprochen werde, die weder Chinesisch noch Tibetisch sei. Der Wunsch, diese Gegenden noch zum Schlusse zu besuchen, wurde immer lebhafter und lebhafter.

Als aber meine Hsi ning-Mannschaft erfuhr, daß ich einen neuen Zug in ihr gefürchtetes Tibeterland unternehmen wolle, da schüttelten sie sich, als ob sie eine gewaltige Gänsehaut überriesle. Mit glühendsten Farben malten sie mir alle Herrlichkeiten und lukullischen Genüsse der Großstadt Tscheng tu fu an die Wand. Ich sollte um's Himmels willen doch mit ihnen in die Ebene gehen. Für alle Hsi ning- und Lan tschou-Leute ist die Umgebung von Tscheng tu fu das Gelobte Land, das freilich die wenigsten von ihnen je einmal zu Gesicht bekommen. Als ich mich standhaft zeigte und meine Begleiter einsahen, daß ich mich nicht überzeugen ließ, wurde ich um Lösung der Verträge gebeten. Um keinen Preis wollten sie sich den Schrecken einer neuen Tibetreise unterziehen. Ich war genötigt, neues Personal anzuwerben. Und wieder gab es selbstverständlich Chinesen in Hülle und Fülle, die ihre Dienste anboten. Bald stellte sich täglich ein Dutzend neuer Bewerber bei mir vor. Alle aber verstanden keinen tibetischen Dialekt. Es waren Bauernsöhne oder Kuli vom »Unterland«, die gewohnt waren, auf den schlechtesten Fußwegen die schwersten Lasten zu tragen – meine stolzen Hsi ning-Leute nannten sie daher »lü tse«, Lastesel –, und alle waren ohne jede Ahnung von dem Lande, in das sie sich anheischig machten, mit mir zu gehen; keiner hatte auch nur den leisesten Begriff von den Mühsalen des »Ts'ao ti«. Sinnlos, wie Eintagsfliegen ins Licht, stürzten sie sich auf jeden in Aussicht stehenden Lohn.

Endlich bot sich als Dolmetscher für die Kin tschuan-Sprache ein Tibeter an, der aus Hsü tsching am mittleren großen Goldfluß stammte und seit einigen Jahren in Ta tsien lu lebte, so daß er nun sowohl seine Muttersprache von Kin tschuan beherrschte, als auch das in Ta tsien lu gesprochene Hochtibetisch, das mit dem Dialekt von Lhasa fast identisch ist, daneben aber auch bereits etwas Chinesisch erlernt hatte. Er nannte sich in der Stadt Ta tsien lu Yang, stammte jedoch von den freien Höfen und dem Geschlecht der Langgo in Kin tschuan. In seinem Heimatsdialekt nannten sie ihn »Brdyal«, ein Vorname, der in Kin tschuan häufig ist, und dem im Hochtibetischen vielleicht »ndschukdyal« entspricht, d. h. der im Drachenjahr geborene »dyal«. Außer ihm hatte ich noch zwei Dawo-Tibeter in Dienst genommen, die sich »Dardyi« und »Skewliu« nannten, kräftige Gestalten, die mich durch ihre Lebhaftigkeit und Geschmeidigkeit anzogen, die aber leider außer ihrem Heimatsdialekt von Dawo nur ganz schlecht Hochtibetisch und gar nicht Chinesisch sprachen.

Am 2. Juni verließ ich Ta tsien lu durch das Nordtor auf der Straße, die über Tai ning nach Dawo führt. Man reist ziemlich geradeaus nach Norden und folgt einem gewaltigen Trogtal, dessen steile Seitenhänge mit dichten Wäldern bestockt sind. In der Talsohle windet sich ein Bach von mäßiger Größe hin und her, und nur dann und wann unterbricht eine winzige Häusergruppe die Einsamkeit. Ich reiste sehr langsam, schonte nach Möglichkeit meine Tiere, die sich in der Stadt leider nur wenig hatten erholen können, erfreute mich an dem rosaweißen Blütenmeer der Rhododendren, die die Berge übergossen, und kam am dritten Tage an den Fuß des Da po schan.

Mit meiner Begleitung war ich noch nicht gut eingespielt. Wir verstanden uns oft schlecht und falsch, und die beiden Dawo-Leute waren gewalttätige Gesellen. Auch Brdyal verstand kein Wort, wenn sie sich in ihrer Dawo-Sprache unterhielten. Den Soldaten und die »Ban tsch'ai de«, die mir die Mandarinen mitgegeben hatten, bekam ich selten einmal zu Gesicht. Als ich am Morgen des zweiten Tages aus dem Zelt trat, brachten die beiden Dawo-Leute einen stattlichen gesattelten Bastardyak daher, den sie im Busch gefunden haben wollten. Nach einiger Zeit kamen die Besitzer, zum Glück Landsleute aus Dawo und Bekannte meines Skewliu und Dardyi. Meine beiden Biedermänner preßten ihnen aber trotzdem 3 Rupien als Finderlohn für das Tier ab, und als ich mir eine abfällige Bemerkung hierüber zu machen erlaubte, brummten sie mich bärbeißig an, als verstände ich nichts von ihren Sitten. Später brachten meine Diener und die Polizeisoldaten ganz gegen meinen Willen Ula-Lasttiere daher, die sie irgendwo in einem Lager geholt hatten, ohne daß ich darum wußte, weil ich ihnen zu langsam reiste. Während ich einigen Fasanen nachspürte, wurde mit nervöser Hast meine Bagage von meinen Tieren gerissen und auf die Ula geladen. Ich sah böse Geister, die ich mir gerufen, war aber ratlos, wie ich mein eigener Herr werden sollte, ohne daß sie mir an der nächsten Bergecke davonliefen.

5. Juni. Das Wetter blieb regnerisch wie die ganzen Tage zuvor. Wir mußten einen vollen Tag die Zelte hüten. Schnee und Regen peitschten ohne Unterlaß gegen meine Baumwollstoffwände. Wir waren in eine dichte Nebelwolke gehüllt, und kein Fleckchen in meinem Zelt blieb trocken. Die Soldaten verschwanden endgültig, über die Kälte und meine Reise schimpfend und fluchend. Erst nach acht Tagen ließen sie sich wieder zum Empfang ihres Trinkgelds bei mir sehen.

6. Juni. Die große Straße, die von Ta tsien lu nach Tai ning führt, geht östlich des hohen Dschara re über einen nicht gar hohen und mäßig steilen Bergpaß, den die Chinesen wegen eines kleinen Paßsees den »Hai tse schan« nennen. Unterhalb dieses Passes haben sie ein Rasthaus gebaut, »neue Herberge« (hsin dien) benannt. Das Haus zeichnet sich dadurch aus, daß man darin immer ein offenes, wärmendes Feuer und warmen Rauch findet. Der Wanderer aber, der nicht für die gedämpften faden Maiskuchen schwärmt, sucht dort vergebens nach einer Stärkung.

Um von hier aus nach Kin tschuan zu kommen, hat man an der »hsin dien« rechts abzubiegen und die östliche Bergkette zu überschreiten. Dieser zweite Paß führt den Namen »Da po schan«, etwa als »Berg mit dem großen Anstieg« zu übersetzen. Er führt auf eine Einsattelung von 4370 m hinauf und ist auf seiner Westseite, die gegen »hsin dien« abfällt, außerordentlich steil. Wir hatten vom Tage vorher 50 cm Neuschnee dazu bekommen – ich war hier baß verwundert über die großen Schneemengen, die in diesen Breiten das Frühjahr bringen konnte. Um die Höhendifferenz von 700 m zu überwinden, brauchten wir fast den ganzen Tag, und Mensch wie Vieh kamen in völlig erschöpftem Zustand oben an.

Am Da po schan erlebte ich zum ersten Male seit vielen Tagen einen strahlend klaren Morgen, und mit jedem Schritt, den wir uns durch den tiefen Schnee aufwärts gepflügt hatten, entrollte sich drüben über der Tai ning-Straße ein schöneres Alpenpanorama. Aus dem breiten, schwarz und schneelos heraufgähnenden Trogtal, das schnurgerade von »hsin dien« nach Ta tsien lu hinabläuft, hoben sich zahllose Schneegipfel, glitzernde Firnfelder und kühne Felsgrate und ragte als höchste alpine Majestät der heilig verehrte Dschara re. Mattes, graues, hartes Gletschereis ließ sich sogar unter dem Schnee in den höchsten Talenden entdecken. Die Gletscher sind freilich auch hier nur mehr Gletscherchen und wie in unseren heimischen Alpentälern bloß die schwächlichen Überreste von kraftstrotzenden Eismassen, die einst die Gebirgsklötze in ihre heutigen großen Umrisse umformten, und die den Tälern die für Herden- und Menschenpfade leichter begehbare U-Gestalt gegeben haben.

Hinter dem Da po schan führt der Weg bald in dichten Rhododendronbusch und zu einer breiten amphitheatralischen Talform. Rasch folgt jedoch dann ein steiler eingeschnittenes Tal mit Hochwaldstämmen. Am ersten trockenen Plätzchen, wo uns etwas Gras für die Tiere einlud, schlugen wir Lager. Kaum war abgeladen, schlief ich vor Müdigkeit ein, denn wir alle hatten mit voller Kraft den Tieren helfen müssen, die Lasten durch den Schnee zu schaffen. Als ich nach nicht gar langer Zeit wieder erwachte, quälte mich ein heilloser Schmerz in beiden Augen, der mir keine Ruhe mehr ließ. Die Diener sagten, es sei noch immer Tag, und die Sonne stehe hoch am Himmel, für mich aber war es Nacht. Ich war so vollkommen schneeblind geworden, daß ich selbst mit der größten Anstrengung die Lider nicht mehr aufbrachte. Ich lag im dunklen Zelte und strampelte wie ein Kind mit den Füßen, wenn die Entzündung der Bindehaut mir allzu heftige Schmerzen bereitete. Ein kleiner schwarzer Bär der Gattung Ursus tibetanus, den ich seit vier Wochen besaß, der im Lager frei umherlief und bei Nacht unter meine Bettdecke zu kriechen suchte, war mein Pfleger und Zeitvertreiber. Er brummte und zankte, wenn ich allzu unruhig auf meinem Schmerzenslager wurde, und kratzte und biß mich in aller Freundschaft in die Knöchel, wenn ich ihn beim Strampeln etwas unsanft und ungnädig berührte. Er biß aber immer rührend vorsichtig und wollte mir nicht weh tun, wie ein Hund, der mit seinem Herrn spielt. Anderthalb Tage lang mußte ich in dem Lager warten. Dann endlich war die Anschwellung soweit gewichen, daß ich mit Zuhilfenahme der Hände die Augenlider etwas auseinanderbrachte und in meiner Apotheke das notwendige Arzneimittel erkennen konnte.

Der Weitermarsch am 10. Juni, immer am gleichen Bache abwärts und durch dichten Wald, brachte uns zu dem Orte Mao niu gu oder tibetisch Brismed (2800 m). Das Dorf ist von Tibetern und Chinesen bewohnt und weist eine ziemliche Anzahl alter Befestigungstürme auf. Von links und rechts mündet hier ein größerer Wildbach in unser Tal ein, und gemeinsam waren nun die Wasser so tief, daß man sie nirgends mehr durchreiten konnte. Der Wald stand schön, hoch und dicht. Nur an einzelnen Stellen, wo winterliche Waldbrände entstanden waren, war er etwas gelichtet. Alte Fichten sind hier selten, Birken, Pappeln, Eichen, Ahorn überwiegen. Syringenbäume standen in voller Blüte. Viele Erdbeeren und Erdbeerblüten riefen mir die deutschen Wälder ins Gedächtnis. Außer Füchsen und dann und wann einer Affenbande, die mit viel Spektakel von Ast zu Ast flüchtete, bekamen wir nichts Jagdbares zu Gesicht.

Die Hsi ning-Pferde, an die schmalen und schlüpfrigen Wege nicht gewöhnt, fielen uns mehrfach über die Böschung hinunter und hielten uns auch an den zahllosen schwankenden Brücken immer lange auf. An jeder Brücke mußten die Lasten abgeladen und von uns Menschen einzeln hinübergetragen werden: die Tiere aber wurden an Kopf und Schwanz gehalten und erreichten halb gehoben, halb geschoben das andere Ufer. Zum Glück fühlte sich kein Pferd so wohl dabei, daß es Lust hatte, übermütige Sprünge zu machen. Einige Brücken mit einer Länge von dreißig Schritt hatten bloß eine einzige Planke, und diese lag nur mit einer Handbreite auf den Auslegern, die sich über das Flußufer hinausstreckten. Die Planken wippten und bogen sich unter jedem Tritt, daß die Pferde sich allein kaum auf den Füßen halten konnten. In 4 m Abstand darunter raste, brauste, schäumte der Kataraktstrom. Meiner alten Hündin Tschimo wurde dabei schwindlig, und immer erst, wenn alle vorbei waren, kroch sie behutsam auf dem Bauche über die Planke hinüber.

Am 12. Juni erreichte ich den Ort Romi (rong mi) Tschanggu, eine Niederlassung von dreihundert Häusern am Ufer des großen Goldflusses, des Da kin tschuan (spr.: tschin tschuan) ho, in der Eingeborenensprache mNiëngun. Ich sah hier viele tibetische Mädchen und Frauen mit reichem Silberschmuck, mit Ringen und Broschen und roten Korallen, die in ihre rund um den Kopf gelegten schwarzen Zöpfe eingeflochten werden. Die Frauen sind stets untersetzte, aber kräftige Gestalten und wesentlich kleiner als die an sich auch nicht großen eingeborenen Männer. Ihre Gesichter sind breit und breitknochig, und doch sind viele der Mädchen recht hübsch zu nennen. In ihrer Kleidung ist vor allem der mit Faltenbesatz versehene, grobe und dunkelbraune Rock auffallend, den sie sich aus der Wolle ihrer schwarzen Schafe anfertigen, und der mit dem Frauenrock der Lolo große Ähnlichkeiten besitzt.

Um die sich dicht zusammenschmiegenden Läden, um die Herbergen und Ya men und die einstöckigen Chinesenbuden erheben sich in Tschanggu als Einzelhöfe rings an den steilen Abhängen der Berge die Turmbauten der Tibeter. Die Eingeborenen sprechen hier noch ein Tibetisch, das dem von Ta tsien lu, bzw. Lhasa gleicht. Der Platz ist sehr warm. Die chinesische wilde Fächerpalme kommt hier bereits vor. Man ist nur noch 1985 m hoch.

Mit gelben Felsabbrüchen, jäh und himmelhoch, türmt sich jenseits des dumpf rauschenden Kin tschuan ho das Gebirge auf. Nirgends um Romi Tschanggu bleibt das Auge an einem ebenen Felde haften. Pferde, Esel, ja Rinder sind selbst in tibetischen Händen recht spärlich geworden, und alle Haustiere sind zwerghaft, am meisten die Pferde; diese letzteren sind auffallend engbrüstig und dünnknochig. Von den Menschen aber tragen erstaunlich viele Kröpfe.

Eine Viertelstunde unterhalb Romi Tschanggu führt eine große Bambushängebrücke über den Goldfluß hinüber. Sie stellt die Verbindung mit dem Tal des kleinen Goldflusses (chin.: hsiao kin tschuan ho) her, dessen Wasser sich nur 2 km weiter im Osten mit dem ohnedies schon mächtigen Strom des Da oder Großen Kin tschuan ho vereinigt. Unterhalb dieser Vereinigungsstelle wird der Strom von den Chinesen Tung ho, auch Yü tung ho – nach dem Stamm Yü tung Dieses Volk wohnt auf beiden Ufern des Goldflusses zwischen meinem Romi Tschanggu und Wa se kou, der Einmündungsstelle des Ta tsien lu-Flusses in den Kin tschuan. – und später auch Da tu ho, d. h. der Große Fährenfluß, genannt.

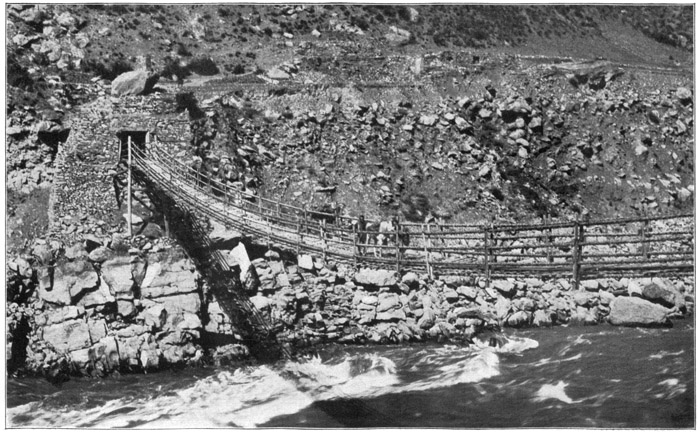

Ich versuchte am 13. Juni den Großen Goldfluß aufwärts zu verfolgen, schrak aber in Anbetracht meiner ungewandten Steppenpferde vor den allzu abschüssigen Wegen zurück und beschloß, auf dem sogenannten »da lu«, der Haupt- und Heerstraße, die nächste Mandarinenstadt Mu gung ting zu erreichen. Die Reise dorthin sollte nur drei Tage in Anspruch nehmen. Von Mu gung ting sollte ein ungefährlicher Weg über die Berge an den Oberlauf des Großen Goldflusses führen. Allein schon die Überschreitung der Hängebrücke bei Romi Tschanggu, die mir weit und breit als Wunder der Technik gerühmt wurde, machte meiner Maultier- und Pferdekarawane unvorhergesehenen Aufenthalt. Die Chinesen haben diese Brücke erst vor wenigen Jahrzehnten errichtet und haben eine Stelle ausgesucht, wo der Fluß in einem 50 m tiefen Felsgraben dahinschießt (Tafel XXVIII). Die Brücke hängt darum hoch über dem schäumenden Wasser in einer Länge von 122 Schritt (rund 100 m). Kein Stückchen Eisen hat hier Verwendung gefunden. Ein Dutzend dünner, aus Bambus geflochtener Trossen verbindet die beiden Seiten. Sie sind auf beiden Ufern in Häuschen an Pfählen verankert. Jede einzelne ist kurz vor der Verankerung über eine vertikale Walze gespannt und kann mittels dieser Walze je nach Bedürfnis und dem Grade der Feuchtigkeitseinwirkung gespannt oder gelockert werden. Die Gehbreite der Brücke beträgt 1,2 m. Um jedoch die Bambustaue nicht allzusehr zu belasten, bilden nur zwei schmale und dünne Längsbretter den Gehweg und Bodenbelag. Diese sind mit dünnen Häutestreifchen an die Querverbindungen angebunden, die in einem Abstand von nicht ganz 1 m aufeinanderfolgen und die Aufgabe haben, die Belastung auf die Gesamtheit der Taue zu verteilen.

Vor dem Betreten der Brücke müssen alle Pferde und Maulesel abgeladen werden. Ein Brückenwart ließ Tiere und Lasten nur einzeln hinüber. Mehrere meiner Pferde glitten auf den schmalen Planken aus und hingen zappelnd in dem unheimlich schwankenden, luftigen Tauwerk, das jeder Windzug bewegte, und das trotz seiner Walzen und Winden nie ganz gleichmäßig gespannt ist, sondern stets etwas windschief hängt. Der Brückenwart, offenbar an solcherlei Zwischenfälle mit den Pferden gewöhnt, nahm ohne Besinnen an einer anderen Stelle der Brücke einige Laufbretter weg und schob sie dem gestürzten Tier unter den Bauch, so daß es mit Hilfe von zwei Menschen wieder hoch kam. Die seitlichen Schwankungen, in die die Brücke namentlich beim Hinüberführen der Tiere geriet, betrugen mehr als ⅓ m, obwohl wir dabei nur tastend verfuhren und der Brückenwart und sein Gehilfe an zwei Stellen durch kunstvolles Anstemmen mit Händen und Füßen den allzu großen Ausschlägen entgegenzuwirken trachteten. Zur Ermunterung für mein Europäerauge bemerkte ich beim ersten Betreten der Brücke, daß eines der elf Bambustaue verfault war und zerrissen herunterhing. Es waren also genau genommen nur noch zehn Stück, die die Brücke zusammenhielten. Ich benötigte für meine fünfzehn Lasttiere und Lasten genau zweidreiviertel Stunden, um über den Fluß zu gelangen. So lange mußten wir die Brücke vollkommen für uns in Beschlag nehmen, und nur wenige Fußgänger konnten zwischendurchschlüpfen. Der Wärter achtete mit großer Strenge darauf, daß außer ihm nie mehr als vier Personen oder zwei Personen und ein lastfreies Pony gleichzeitig seine Brücke beschwerten. Einen ruhigen Posten hatte der Mann nicht inne. Außerdem, daß er auf die Spannung seiner Taue zu merken hatte, mußte er noch vielen beim Übergang helfen. So kam ein Fünfzigjähriger gerade des Wegs, als wir an der Arbeit waren; ihm wurde schwindlig, als er die weißen Gischtköpfe und die rasenden Wogen durch die Gehbretter hindurch dahinschießen sah. Mit zugekniffenen Augen klammerte er sich an den Wärter und ließ sich von ihm langsam hinüberbringen. Alle zehn Schritt blieben sie lange stehen und ließen die seitlichen und Längs-Schwingungen, die ihre Tritte hervorriefen, sich ausbaumeln.

Die große Straße, die das Kleine-Goldfluß-Tal, das Hsiao kin tschuan, aufwärts zieht, ging – fast möchte ich behaupten – in der Art dieser Hängebrücke weiter. Dabei blieb die Szenerie andauernd großzügig und herrlich (Tafel XXIX unten). Zu beiden Seiten des spitz eingeschnittenen Erosionstales stiegen die Berge, die Felsen und Wälder als gewaltig wuchtige Mauern empor, als wollten sie oben am Himmel über mir zusammenschlagen. Dann und wann brachten kleine Talerweiterungen, eine Siedlung und kleine Ackeranlagen etwas Abwechslung. Einige Dörfer an den steilen Berglehnen zeigten zahlreiche »tiao«, Steintürme, die aus den langen Kriegszeiten der Alteingesessenen mit den Chinesen stammten (Tafel XXX oben). Ungezählte Felstreppen und Brücken, nicht wenige von romantischem Reiz, waren mühevoll zu überschreiten und brachten manche Aufregung (Tafel XXIX unten).

In der Nacht vom 16. auf den 17. zog ein äußerst heftiges Gewitter mit Wolkenbruch durch das Tal, daß das Echo der Donnerschläge zwischen den hohen Felswänden nicht aufhören wollte und von allen Seiten eine Sintflut niederstürzte. Der Fluß schwoll in einer Stunde um 1½ m an. Die Einwohner – ich war bei Chinesen zu Gast, die in kleinen Hütten am Wege wohnten – zündeten ihre Weihrauchkerzchen an und steckten sie an die Türpfosten. In den kurzen Pausen zwischen den Donnerschlägen knatterten ohne Unterlaß ihre »Crackers«, und der Name »Yü hwang ye« wurde tausendfältig zur offenen Tür hinausgerufen.

Am Morgen des 17. waren wir kaum 2 km weiter gekommen, als uns die trüben hochgehenden Wogen des angeschwollenen Hsiao kin tschuan ho unerbittlich den Weg versperrten. 1½ m hoch spülten die Fluten auf der Wegspur, die als schmales Band am Fuß der jähen Talwände sich hinzog. Bei einem Versuch, das Hindernis zu nehmen, wurde unser Führer um Haaresbreite mit einem der Pferde von der Strömung weggespült. Es hieß warten, bis sich das Wasser verlaufen hatte, und da ich meine Pferdefuttervorräte im letzten Quartier nicht hatte erneuern können, so blieb ich mit den Lasten in einem Zelt am Flußufer liegen und sandte Skewliu und Dardyi mit den Tieren leer nach dem Kloster Tschortensa gomba zurück, an dem ich zwei Tage früher vorbeigekommen war. Am 18. Juni stieg das Wasser noch immer weiter, obwohl bei uns mittlerweile schönes Wetter eingesetzt hatte und das Thermometer mittags bis auf +34° gestiegen war. Am Nachmittag, als ich gerade wieder sehnsüchtig an meinem Pegel nach dem Wasserstand gesehen hatte, brachten die Wogen kurz hintereinander zwei Kulileichen. Wie riesige Schweinsblasen tanzten zwei umfangreiche Lasten auf der Oberfläche stromabwärts, und daran hingen die Körper der Unglücklichen, willenlos bald zwischen die treibenden Baumstämme gequetscht, bald gegen Felsklippen gestoßen.

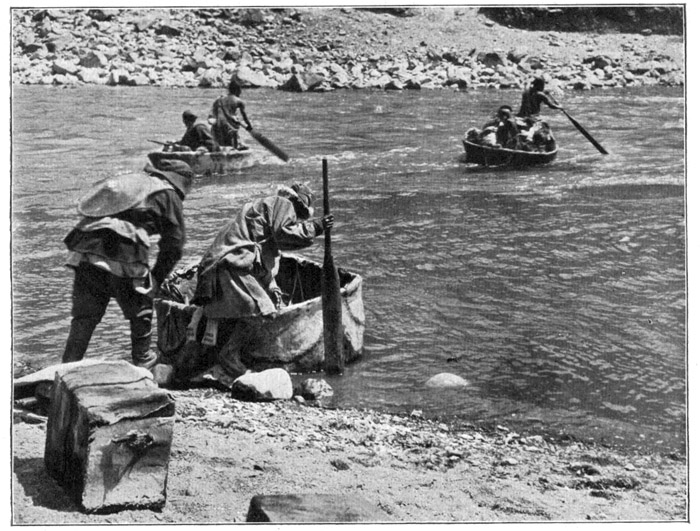

Tafel XXVII

Die Lederboote am Da tschü.

Tafel XXVII

Weihrauchöfchen auf einem tibetischen Hausdache. Links oben Zauberzweigchen als Schutz gegen Wetterschläge.

Tafel XXVIII

Bambushängebrücke über den Großen Goldstrom bei Romi Tschanggu.

Endlich am 19. fiel das Wasser um 4 Fuß. Gleichzeitig hatte ich fünfzehn Chinesen zusammengebracht, die meine Lasten weitertrugen. An einigen schwierigen und tiefen Stellen gingen die Kuli angeseilt, so daß keinem ein Unglück zustoßen konnte. Nach 2 km erreichten wir die Brücke Dä hsin kiao, wo der größte Teil der Träger ausgewechselt werden mußte, nachdem auch Skewliu und Dardyi mit den leeren Tieren glücklich durchgekommen waren.

Am 20. Juni war Hsin gai tse, der Marktvorort von Mu gung ting, erreicht. Hsin gai tse mit seinen sechs- bis siebentausend Einwohnern besitzt keine Mauer. Dazu hat es noch nicht gereicht. Die Siedlung ist noch zu neu. Schon der Name Hsin gai tse = neues Marktsträßchen sagt ja, daß die Chinesen sich hier noch nicht sehr lange – wenig über hundert Jahre – festgesetzt haben. Die Eingeborenen nennen den Platz Meino oder Meno, und schon frühe spielte er eine große Rolle. Acht Minuten weiter im Osten, scharf davon getrennt, liegt der Ya men-Platz Mu gung. Der Bezirksbeamte der Täler des Kleinen und Großen Goldflußlandes, der Mu gung ting, hat daselbst seinen Amtssitz. Wenige Häuser nur und ein Hotel für die verschiedenen Schu be und Tsien tsung, d. h. die Bezirkshauptleute, stehen hier auf einem felsigen Rücken hoch über dem Fluß beisammen.

Es hat seine guten Gründe, daß sich gerade in Hsin gai, Mu gung und Ying gai die Chinesen in größerer Zahl ansässig gemacht und hierher das Zentrum der Verwaltung verlegt haben. Nirgends weit und breit ist die gleiche Möglichkeit für eine kopfreiche Siedlung gegeben. Seitdem ich Hor Gantse verlassen, hatte ich nirgends mehr so viele und so dicht beieinanderliegende Äcker angetroffen. 50 und 100 m über dem eng zwischen Felswände eingekeilten Fluß erbreitert sich das Tal zu Terrassen, die ausgiebigen Anbau speziell von Mais und auch von Weizen, Bohnen und Buchweizen gestatten.

Der Mu gung ör fu ting ist der Verwalter und Richter der sogenannten westlichen Miao tse-Länder, die erst nach zwei großen und blutigen Kriegen in den Jahren 1747–1749, vor allem entscheidend und endgültig in den Jahren zwischen 1771 und 1776, von dem Mandschu-Kaiser Kien lung niedergerungen und unterworfen wurden und erst seither in das chinesische Verwaltungssystem eingegliedert und der chinesischen Kolonisation und Volksüberschwemmung geöffnet worden sind. Der Verwaltungsbezirk des Mu gung ting ist sehr ausgedehnt, denn nicht bloß das Tal des Kleinen Goldflusses, das Tsanla der Eingeborenen (chin.: hsiao kin [gespr.: tschin] tschuan), das ich seiner ganzen Länge nach von Romi Tschanggu bis Mu tschʿeng (tib.: Sumdo) auf eine Strecke von 133 km bereiste, sondern auch das Große-Goldfluß-Tal oberhalb Romi Tschanggu, das alte Rardan-Reich (bei den Eingeborenen heute rDyarong [rgyarong == das ausgedehnte oder chinesische Tal], chin.: da Kin tschuan und Hsü tsching benannt), gehört zu seiner Domäne. Gerade am Großen Goldfluß war im 18. Jahrhundert oberhalb der schmälsten Engen des Flusses, einige 50 km über Romi Tschanggu, eine Herrschaft entstanden, die der mächtigste Eingeborenenstaat weit und breit geworden war und erst gefallen ist, als der ehrgeizige Mandschu-Kaiser Kien lung eine gewaltige Militärmacht zu seiner Bezwingung aufgeboten und seine Elitetruppen und Mandschuren aus dem fernsten Nordosten herangezogen hatte.

Das Rardan-Reich am Großen Goldfluß, fernab von den chinesischen Kulturstraßen, hätte sich leicht bis heute erhalten können, wenn nicht die dortigen Machthaber gerade während der letzten Blüte und der größten Kampfeslust der Mandschu-Dynastie besonders unbedacht gehandelt und ihre Nachbarn durch Wegnahme ihrer Länder geplagt hätten, so daß diese immer wieder die Hilfe des Kaisers anriefen und in der Folge auch dem kaiserlichen Heer jeden möglichen Vorschub leisteten.

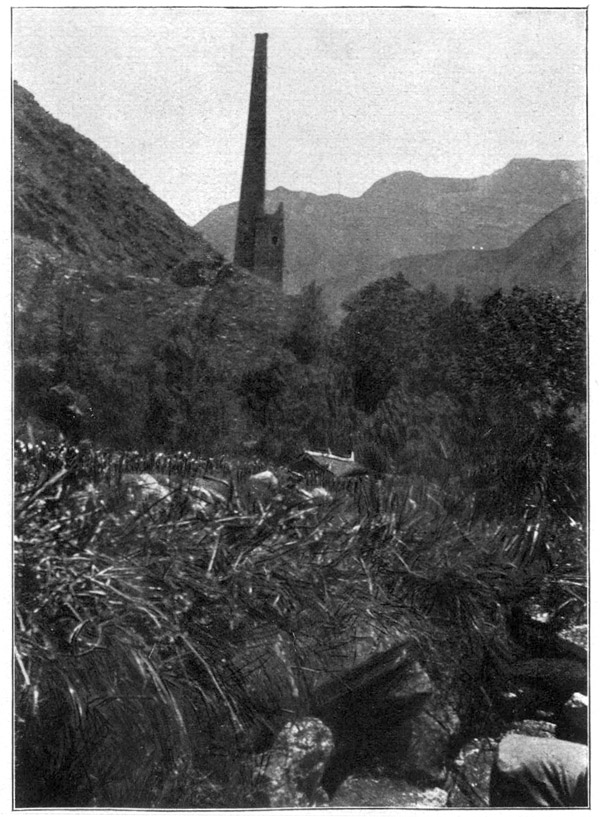

Aber nur in langwierigen Kämpfen konnte das Land von den Chinesen erobert werden. In allen Schluchten standen aus Steinen und mit Steintürmen geschmückte Burgen (dsong; chin.: kwan tschʿai tse), die auf schwer zugänglichen Bergen und von Bergspornen in die Täler herabdrohten. Alle Engen der großen Talschluchten und alle Grenzstraßen waren mit Gräben und Wällen und zahllosen schlanken Steintürmen, den Tschiao (chin.) oder Tiao gesperrt (Tafel XXX oben). Turm um Turm, Burg um Burg mußte belagert und genommen werden.

Chinesischmandschurische Staatsweisheit, ließ natürlich den Besiegten keine Gnade widerfahren. Die Dynastie in Rardan wurde wie die von Tsanla, ihren Verbündeten, ausgetilgt. In ihren Stammländern aber wurden chinesische Kolonisten angesiedelt. In den Seitentälern hat sich unter etwa einem Dutzend erblichen eingeborenen Beamten, den sogenannten »Darro« und den sogenannten »Tschungro« (erblichen Offizieren) ein Rest des Rardan-Volks erhalten und hält die Erinnerung an den glorreichen Untergang ihrer alten Freiheit aufrecht. Die Darro wohnen teilweise in den alten Burgen. Die meisten Befestigungen sind freilich in Tsanla und in Rardan zur Ruine geworden. Die Darro halten auf ihre Standesehre und heiraten nur unter sich. Die Würde eines Darro ist stets schon seit vielen Jahrhunderten in der Familie. Stirbt eine Darro-Familie aus, so wird der zweite Sohn eines anderen Darro adoptiert. Neben diesem Häuptlingsadel, den Darro, und dem Offiziersadel, den Tschungro-Familien, unterscheidet man freie Krieger-Bauern (Tschralba oder Kralba : Kral, tib. == Dienst) und weiterhin Steuer-Bauern (Tokdamba), endlich Nachkommen von Unfreien, bzw. von Sklaven (Gonag, tib. und kin tschuanesisch, d. h. Schwarzköpfe), sowie noch wirkliche Leibeigene oder Sklaven (Kurme). Daneben gibt es Priester (rgofsches, kin tschuanesisch) und endlich Handwerker, die sich beide aus zweitgeborenen Söhnen von Tschralba- oder Tokdamba-Bauern rekrutieren und auch zum Teil aus Eingewanderten von anderen Stämmen.

Alles Land in Groß- und Klein-Kin tschuan befindet sich seit der Eroberung zur Hälfte in chinesischer, zur Hälfte in tibetischer Verwaltung. Für den chinesischen Teil von Grund und Boden müssen die Eigentümer, einerlei ob sie Chinesen oder Tibeter sind, an die Tai ye, bzw. an den Mu gung ting Grundsteuern bezahlen, ganz wie an irgend einem anderen Orte in China. Sonstige Lasten und Fronen haben die Besitzer nicht. Dieses Verhältnis zwischen Ackerbauern und Staat mutet deshalb schon sehr modern und demokratisch an. Der tibetische Teil von Grund und Boden dagegen wird als Eigentum der verschiedenen Darro angesehen, von denen die Tschralba-Bauernfamilien, die Dienstmannen, einzelne Stücke als erbliche Lehen gegen Gestellung je eines Kriegers erhalten haben. Das Tschralba-Land ist Soldatenland. Es ist unteilbar. Es ist auch unverkäuflich, und nur der Erntebetrag ist verpfändbar. Der Darro kann es einem anderen geben, wenn die Familie sich ein schwereres Vergehen zuschulden kommen läßt. Die Tschralba bezahlen keinerlei Abgaben außer ein paar Scheffeln Getreide als Familiensteuer für den chinesischen Beamten. Sie haben jedoch in Friedenszeiten jährlich zwanzig bis dreißig Tage auf eigene Kosten als Gefolgsmann des Darro tätig zu sein und haben vorkommendenfalls auch Ula (hier Wolag ausgesprochen), d. h. unbezahlte Beförderung von Gepäck bis zum nächsten Ort, zu leisten, in Kriegszeiten aber gleichfalls ohne weitere Entschädigung in den Kampf zu ziehen. Jeder Krieger hat seine Waffen und Pferde selbst anzuschaffen und instand zu halten, wofür der Tschungro, der zugleich Offizier, Gemeindeältester, unterster Richter usw. ist, die Verantwortung trägt. Exerziert wird seit der Besetzung durch die Chinesen nicht mehr, nur im Herbst ist eine zweitägige Parade mit Preisschießen u. dgl. An diesem Tage trägt jeder gemeine Tschralba die alte Rardankopfbedeckung, den Kischtschikgo, ein Pantherfell, das als 30 cm breiter Streifen den Rücken hinabläuft, und dessen Kopf zu einer Mütze umgearbeitet ist. Die Offiziere und Unteroffiziere tragen jetzt chinesische Hüte und teilweise Knöpfe darauf. Bei dieser Herbstkontrollversammlung darf kein Tschralba fehlen. Es werden Belohnungen und Bestrafungen verlesen, und jeder Mann erhält 3 Tael als kaiserliches Entgelt.

Da der Besitz des Tschralba-Gutes mit der Gestellung eines kriegstüchtigen Mannes verknüpft ist, so ist leicht verständlich, daß derjenige, der den Soldatendienst ableistet, auch als der eigentliche Herr des Gutes gilt. Der Vater übergibt seinem Sohne immer sehr früh – kurze Zeit nachdem er ihn verheiratet hat – die Pflichten des Tschralba und nimmt von da ab eine mehr beratende Stellung im Haushalt ein. Wenn der junge Sohn aber seinen Vater schlecht behandelt, so kann der Vater das Haus verlassen und von dem Sohne eine auskömmliche Rente verlangen.

Das tibetische Land ist jedoch nicht ganz unter die Tschralba-Familien verteilt. Weite Waldgebiete sind ungerodet und werden auf Verlangen vom Darro neugegründeten Familien überlassen. Diese haben dafür dem Darro Pacht (tokdam, kin.) zu entrichten, und solche Familien haben daher den Namen Tokdamba. Die Pacht ist ziemlich hoch und richtet sich nach der Menge des notwendigen Saatgutes) sie ist wesentlich höher als die chinesische Grundsteuer.

Sind schon in den Ländern der Reguli des Yü schu, von Dergi u. a. m. die älteren Lamasekten, die Nimaba, Karmaba, Saskyaba noch in großer Blüte – mit Ausnahme der Horba-Staaten, in denen auch durch die Kuku nor-Mongolen des Guschri Khan den Gelugba zur Herrschaft verhelfen wurde –, so ist ein großer Teil der rDyarong-Herrschaften sogar noch konservativer geblieben und hält am alten tibetischen Bönbo-Glauben fest. In Bati, Bawang, in Somo und Tsʿa kou haben sich bis heute Bönbo-Klöster erhalten, und in Tsanla und Rardan leben noch viele Betätiger des alten Bönboismus oder Schamanismus und sind eifrige Regen- und Hagelbeschwörer und Seelenberuhiger und verspritzen noch das Blut der Hähne und Fasanen. Für die Bönbo ist der Berg rDyarongmurdo, ein steiler Felsgipfel östlich von Bali, das Hauptheiligtum der Gegend. Sein Ruf ist weit herum bekannt, und Scharen von Pilgern zieht er jährlich an, die ihn links oder auch rechts herum wie Gelugba umkreisen. Kaiser Kien lung hat in den durch den großen Krieg unterworfenen Gebieten die Bönbo-Klöster, vor allem das Kloster Yung dschung lha sden, in Gelugba-Heiligtümer umgewandelt. Er erst hat dieser Sekte hier Ansehen verschafft. Die Chinesen machten Yung dschung lha sden (chin.: Kwan hoa se) auch zum Sitz eines Kambo-Oberabtes und geistlichen Vorstehers ihres Landes. Auf Befehl der mandschurischen Offiziere wurden damals alle Bönbo-Wandbilder der alten Klöster übertüncht. Die Bönbo-Götter und -Bücher wurden unter den Fundamenten des Du kang vergraben, und nur links drehende Hakenkreuze und andere Symbole im Fußboden erinnern noch an die Zeit vor der zwangsweisen Bekehrung durch die Mandschu. Wer heute in Rardan und Tsanla offen Bönbo-Kult betreibt und heiligzuhaltende Stätten ganz offen linksherum umkreist, dem wird vom Kambo der Prozeß gemacht. Schon mancher Ketzer ist daraufhin vom Tai ye in Tsung hoa wegen Zauberei und Hexerei geköpft worden. Den chinesischen Beamten sind die Bönbo seit dem großen Krieg als arge Hexenmeister verhaßt, sie sollen während des Kriegs Regen und Schnee heraufbeschworen und den Vormarsch des Heeres gehemmt haben.

Die großen Festtage in Kin tschuan sind am 8. des ersten chinesischen Monats, im April, und am 5. des fünften und 12. des elften Monats. Das größte Volksfest heißt »Gala teise«, Hasenfest (gala = gale = Hase, teise = Fest, kin.); es wird um den 12. und 13. des elften chinesischen Monats gefeiert und gilt als altes, einheimisches Neujahrsfest. Der ganze Monat heißt der Hasenmonat

Der Hase spielt auch in allen tibetischen Märchen eine wichtige Rolle wie etwa unser Reineke Fuchs. Hasen sind heilig, sie werden deshalb auch selten gejagt und selten gerne gegessen. Nach der alten taoistischen Volksphilosophie sitzt im Mond ein Hase, und die tibetischen Bönbo erzählen dasselbe.

Für sehr kluge und heilig zu achtende Tiere werden auch die Affen gehalten. Bekannt ist ja, daß die Tibeter von jeher lehrten, daß sie von Affen abstammen, und daß deshalb die wenigsten erlauben, daß man auf Affen Jagd macht.. Das Fest fällt in die Zeit der kürzesten Tage, und Sonne, Mond und Sterne spielen dabei noch heute eine gewisse Rolle. Das chinesische Neujahr, das etwa sechs Wochen später fällt, wird im Gegensatz hierzu das Schlangenneujahrsfest »kawri teise« genannt, da es nach dem Tierzyklus gerechnet im Schlangen- (kawri-) Monat gefeiert wird. Jede Familie bäckt für Gala teise große flache Brote aus Weizenmehl, die die Sonnenscheibe in einem Durchmesser von ½ m,

die Mondsichel, den Vater und die Mutter und alle lebenden Glieder und eine Urmutter (Dianemu) der Familie vorstellen sollen. Diese Brote werden am Neujahrsfest für zwei Tage auf einem Tisch im Wohn- und Küchenraum des Hauses aufgestellt, dazu kommen zwei Figuren, die einem Hahn (begu; kin.) gleichen. In die Mitte aber wird ein »sgoldo« gestellt, eine gebackene Tierfigur (? Vogelfigur), die auf einem senkrechten Stäbchen das Symbol der lamaistischen Köstlichkeiten (norbo; tib. und kin.) trägt. In dem Raum, in dem die Brote aufgestellt sind, werden mit Kreide oder mit Weizenmehl noch Sonne, Mond und Sterne, auch Muscheltrompeten und »bembe« (tib.: bum pa, sanskr.: mangalakalâça), d. h. Weihwassergefäße, an die Wände gemalt, und am Neujahrstage selbst entzündet man Butterlampen (kin.: marme, tib.: dschodmi). Man macht aber keinen Ko tou davor. Kein Hausvater vergißt dagegen an diesem Fest in eine Schüssel mit kaltem Wasser heiße Butter auszugießen, um aus den Formen, die dabei entstehen, die kommende Ernte zu ersehen. Mondsichelförmige Gebilde vor allem sagen ein glückliches Jahr an. Wer aber im vergangenen Jahre einen Trauerfall in der Familie hatte, unterläßt an Gala teise das Brotbacken und malt auch keine Sonnen mit weißem Mehl an die Wunde; er bleibt für ein Jahr »schwarz«. Am Gala teise-Tag ißt jedermann in Kin tschuan Tsamba, was hier sonst

nie gegessen wird; auch bekommt alles Vieh, das die Familie besitzt, an diesem Tage dasselbe Essen wie die Menschen und auch Butter und Honig in seinen Tsamba-Teig.

Am 8. des ersten chinesischen Monats nach chinesisch Neujahr, das mit der zunehmenden Einwanderung mehr und mehr auch von den Eingeborenen gefeiert wird – ein Schwein wird an diesem Tag gesotten und auf das Dach gestellt – ist »tsʿatsʿa bie«. Jede Familie eines Dorfes hat eine bestimmte Anzahl Ton-tsʿatsʿa (hundert bis tausend Stück) mit je drei Gerstenkörnern darin an einen bestimmten Platz zu tragen. Dazu beten die Mönche (meist Gelugba) und weihen sie. Dadurch werden Seuchen verhindert. Abends versammelt man sich ähnlich wie am Schluß des Gala teise-Festes und tanzt, singt und trinkt, und dies wiederholt sich meist am darauffolgenden Tage.

Beim Frühlingsfest, im April, wenn eben die Blätter ausschlagen, zieht man mit den Bönbo-Priestern oder Hagelwächtern (kin.: drmud waya) in die Berge zu einem Lab rtse (kin.: mkarse, s wie franz. z). Die Priester lesen dort Hagelbeschwörungen zum Schutz für die kommende Ernte, und nach der Feier eilt jeder, so schnell ihn seine Beine tragen können, nach seinem Acker und steckt dort die von den Bönbo geweihten Birkenzweige, die mit Hahnenblut und Fasanenfedern beschmiert sind, in den Boden, an die Ecken der Felder und in die Mitte, wo drei weiße Steine das »Herz« des Ackers bezeichnen. Die Zeit zum Säen der verschiedenen Getreidearten bestimmen die Bauern nach der Sonne. Sie haben an ihrem Fenstergesims Marken für den Schatten der aufgehenden Sonne oder wissen, hinter welcher Bergzacke die Sonne verschwinden muß, um die Wintersaat oder dies oder jenes Saatgut dem Boden anzuvertrauen.

Der 5. des fünften Monats ist zugleich ein chinesischer Feiertag. Er fällt in die Zeit des längsten Tages und der Sommersonnenwende. Die Kin tschuan-Leute nennen das Fest Dáwamnio (chin.: wu yüe dang wu). Es dauert zwei Tage wie das alte Neujahrsfest. Am frühen Morgen reiten die Männer auf einen Berg und entzünden dort ein großes wohlriechendes Rauchopfer für die Götter. Nachher zieht alt und jung nach einem Festplatz und unterhält sich mit Preisschießen. Wettlaufen, Hochspringen, Stabspringen u. a. m. Jede Familie des Dorfes bringt Schnaps und Brot mit, und alle singen die alten Lieder, Erinnerungen an die Helden und an die schöne Zeit der Rardan-Könige, als die verhaßten chinesischen Eindringlinge sich noch nicht bei ihnen eingenistet hatten und die Sitten verdarben. In zwei langen Reihen, links die Männlein, rechts die Weiblein, tanzt, man dazu, das ganze Dorf, oft vierzig Männer und vierzig Frauen und Fräulein, tritt man vor- und rückwärts mit gezierten Bein- und Fußdrehungen, stampft man zu den Liedern den Takt mit den Füßen – ein Paar Sohlen muß das Fest jeden jungen Burschen kosten – und umkreist einen riesigen Tonkrug, gefüllt mit ihrem Sorgenvertreiber, dem »arak« (kin.), dem Gerstenschnaps.

»Fest stellt das Schloß zu L(e)u« – lautet eines der Lieder, das schon ein Rardan-König gesungen haben soll – »Tiger aus den finstersten Wäldern liegen als Wachhunde hinter dem großen und hinter dem kleinen Tore, und rings, ringsum schlingen sich die Bergströme. Als Schutzschirm steigen rings die steilsten Klippen auf«

»... rdyalsa (= rgyalsa) powrang Leui re

bdyardyal tschung dyen newsa ba

sgo di sgo tsa ne gui re

naschdien sdang mu nesgo dsche (= kri)

tschü sgor gari tschin tsen re

dschra sgor gari yalwa go.«

Auch am zweiten Tage dauert das Fest oft bis in die Nacht hinein, bis alle Vorräte des Dorfes zu Ende sind.

Im Herbst allein kennt man kein größeres Fest. Alles ist dann vollauf mit der Ernte, mit Dreschen und Pflügen beschäftigt. Es würde ja auch nicht dem ostasiatischen Volksgefühl und Nationalcharakter entsprechen, wenn irgend ein Ernte dankfest gefeiert würde! Später im Jahr, nachdem längst der erste Schnee gefallen ist, versammeln sich die Männer des Dorfes, schlachten gemeinsam ein bis zwei Yakrinder, die sie bei den Zeltbewohnern höher oben gekauft haben, und gehen dann zusammen acht bis zehn Tage lang mit ihren Schadschüchʿ auf die Jagd in die Wälder. Während des ganzen Frühjahrs und Sommers darf nirgends gejagt werden, damit die Wald- und Berggötter nicht verärgert werden und womöglich Hagel schicken und die Ernte vernichten. Alle Tschungro und Dorfvorsteher achten stets darauf sehr genau und bestrafen mit großer Strenge – selbst Chinesen wird das Gewehr weggenommen –, wer immer beim Übertreten dieses Gebots erwischt wird. Das geschätzteste Wild ist auch in Kin tschuan das Moschushirschchen, dann der große ostasiatische Hirsch, die Klippziege, Wildschafe, die in Rudeln zu vierzig und fünfzig Stück vorkommen, und der Budorcas taxicolor und verschiedene Pantherarten wie der Irbis haben hier die Grenze ihres Verbreitungsgebiets. Der Ailuropus melanoleucus Edw., früher Ursus melanoleucus, der weiße osttibetische Katzenbär, der seltsamste der drei sonderbaren Vertreter der nur zwischen östlichem Himalaya und Se tschuan vorkommenden Familie der Ailurinae, der bekanntlich erst vor wenigen Jahren entdeckt wurde, haust hier neben dem schwarzen Ursus tibetanus.

Die gemeinschaftlichen Feste nur eines Geschlechtes, wie z. B. diese Jagden, werden »tapinghu« (jedenfalls ein ursprünglich chinesisches Wort) genannt. Auch die unverheirateten Frauen und Mädchen feiern im Herbste und Winter oft vier bis fünf Tage währende Tapinghu, während deren sie für sich leben und zusammen wohnen, zusammen nähen und singen.

Soweit Kin tschuan unter dem Einfluß der gelben Gelugba-Sekte steht, werden während der kalten Jahreszeit stets auch einige Mönche in jede Familie gebeten, um ein gTorma zu machen und damit alle Dämonen, die sich im Lauf des Jahres im Hause angesammelt haben, hinauszutreiben. Ist der Hausvater begütert, so werden vier Tage lang Gebete gelesen, und dann macht man auch die Yidam- und Smonlam-Figuren aus Tsamba-Teig; vor der Yidam-Figur wird aber immer auch noch ein kleiner Yakkopf aus Tsamba, ein Überbleibsel des Bönbo-Kultes, aufgestellt. Ist jemand erkrankt, so wird zuerst ein Bönbo gerufen. Oft bringt dieser heraus, daß der Kranke einen b Tsam (Dämon), der in einem Baum oder in einer Quelle wohnt, erzürnt hat. Er verbindet in einem solchen Fall das Haus mit jenem Baum oder jener Quelle durch einen Strick, an dem Tuchstücke mit Beschwörungsformeln flattern, d. h. er macht einen Weg für den Dämon nach Hause. Auch macht er Tierköpfe und Tiere aus Tsamba, wie sie von einem Holzmodel (siehe S. 266, Abb. 8) abgedruckt werden können und läßt sie an Kreuzwegen oder in den Wald legen.

Ich blieb mehrere Tage in und um Hsin gai tse. In der ersten Nacht hatten sich die beiden Dawo-Tibeter »auf französisch« empfohlen; es waren zu wilde Gesellen, als daß ich hierüber hätte betrübt sein können. Ich wäre sogar höchst ungern mit ihnen in einsame Steppen gezogen. Sie hatten etwas Lauerndes in ihren Augen, womit ich mich nicht befreunden konnte. Ich war ihnen aber sicher ebenso unheimlich. Dardyi hatte sich über meine Instrumente und meine Notizen nie beruhigen können. Als Ersatz der Dawo-Leute behielt ich einige Aushilfskuli, die sich mir unterwegs angeschlossen hatten, Klein-Kin tschuan-Leute, mit denen ich mich nur mit Brdyals Hilfe verständigen konnte. Waren aber Dardyi und Skewliu schon wenig gute Pferdepfleger gewesen, so verstanden es die Ersatzleute erst recht schlecht, mit Tieren umzugehen, was sich nur zu bald auf den Rücken der Pferde bemerkbar machte. Dazu waren sie unsäglich feige und legten schon in Hsin gai tse die allergrößte Furcht vor Somo und den anderen Stämmen im Norden Kin tschuans an den Tag. Chinesische Lastkuli boten sich mir in der Stadt in großer Zahl an. Sie besorgen die Transporte nach Kwan hsien, das man bequem in zehn Tagen erreichen kann.

Der weitere Weg flußaufwärts war sehr gut. Anfänglich ging es auf der Mandarinenstraße, die von Mu gung ting nach Kwan hsien und nach der Provinzhauptstadt führt. 6 km östlich von Hsin gai tse gabelt sich das Tal. Ich folgte, um mein nächstes Ziel, die chinesische Grenzstadt Li fan fu, zu erreichen, dem von Norden einmündenden Haupttal, das den Oberlauf des Kleinen Goldflusses bildet, während die Kwan hsien-Straße geradeaus nach Osten zieht. Zwei kleine Auslegerbrücken sind an dieser Stelle zu überschreiten, die aber hier nun so fest fundiert waren, daß die ganze Karawane geschlossen darübergehen konnte. Nachher ging es bald über schmale Felsterrassen, auf Galeriebrücken, auf steilen Steintreppen auf und ab, aber immer auf Wegen, die genügend Raum boten und 1½, ja oft 2 m Breite an den engsten Stellen hatten, so daß kein Tier mehr abstürzen konnte und ich den ganzen Weg im Sattel zurücklegte. Mehrfach hatte die Straße sogar eine Art Geländer bekommen, das freilich weniger zum Sichfesthalten als zum Ansehen da war.

Ich erreichte am zweiten Tage den Chinesenort Fu pien, wo mich ein überaus liebenswürdiger kleiner Zivilmandarin willkommen hieß und lange nicht zulassen wollte, daß ich ein Lager im Freien aufschlage, weil ich mit meinen Pferden in den Herbergen keinen Platz fand. Wir mußten wenigstens in der Examenshalle Einkehr halten. Am anderen Tage gab er mir zwei sehr zuverlässige Leute und seinen eigenen Tung sche mit. Das Tal zeigt schon unterhalb von Fu pien eine breite Felsterrasse aus hier N 40–60° W streichenden Sandsteinplatten, eine Stufe im Tal, auf der Felder und Dörfer liegen, und neben der der Kleine Goldfluß in der neueren Zeit mit großem Getöse eine schmale, oft über 100 m tiefe Klamm eingesägt hat. Bei Fu pien ist die Terrasse und der Berghang von einem dicken Polster geröllvermischten Lößlehms überzogen. Um ebene Felder zu erhalten, gruben die Chinesen aus diesem Löß viele kleine Stufen heraus, so daß sie ähnlich wie in Nord-Schen si und Schan si eine künstliche Treppenlandschaft formten. Die Chinesen nennen sich hier immer »kʿe bien«, Gäste, im Gegensatz zu den »man tse«, wörtlich »den Barbaren«.

Oberhalb Fu pien wird der Weg stündlich breiter und bequemer. Ein neuer Tagesmarsch brachte mich nach Lien ho kou. 2995 m hoch, wo neben einem Kolonisten-gai mit nicht einmal fünfzig einstöckigen Häusern und einem Polizeileutnant mit drei Soldaten ein Darro residiert. Sein Haus diente nach tibetischer Sitte auch als Absteigequartier für Angehörige der höheren Stände. Im Erdgeschoß fand ich Ställe, im ersten Stock lagen die Zimmer und die Küche, und breite Veranden sahen in den Innenhof. Die Man tse nennen den Ort Tschügar. Sie bauen Weizen, Buchweizen, Ackerbohnen, Lein, Hanf und Kartoffeln, aber sehr wenig Gerste. Vor allen Häusern stehen hohe Gerüste, an denen im Herbst die Garben trocknen. Mais soll oberhalb Fu pien nicht mehr reif werden. Die winzigen Schafe, und zwar mit ganz geringen Ausnahmen nur schwarze, Zwergziegen und Rinder der kleinen Kin tschuan-Rasse traf ich hier oben wieder zahlreicher. Die großen Rassen der Nomaden fehlen. Die tiefen Täler sind stets sehr dicht besiedelt, so daß man, wie ich mir von meinen Begleitern erzählen ließ, »gar nicht ganz satt wird« und von anderen Tälern Lebensmittel einführt. Die besiedlungsfähigen Flächen nehmen nur einen verschwindenden Raum des Landes ein. Dies riesige Gebiet der hohen Berge mit den vielen Gipfeln von 5000 m Höhe wird sehr wenig durch Herden ausgenutzt. Zeltbewohnern begegnete ich hier viel weniger in den Bergen als in ähnlichen Gebieten von Kʿam, und wo sie sich finden, gehören sie einem anderen Volke an, sprechen eine andere, eine richtige tibetische Sprache, und sind große Tsambaesser, während die Kin tschuan-Bewohner Tsamba nur an Neujahr und in den Klöstern kosten.

Als ich mich in Lien ho kou eben aufs Pferd setzen wollte, um über den Hung kiao-Paß nach Tsʿakalao und Li fan fu zu reiten, kam ein chinesischer Soldat auf mich zugeeilt und berichtete, daß jenseits des Passes durch die starken Sommerregen alle Brücken weggeschwemmt seien. Es gebe keine Möglichkeit mehr hinüberzukommen. Die Tai tai (die erste Gemahlin des Fu pien-Mandarins) hatte, dicht vor den Brücken angekommen, wieder umkehren müssen. Es blieb für mich nichts übrig, als weiter einwärts und westwärts auszubiegen und über die eingeborenen Fürstentümer Tschoktsi und Somo zu reisen. Ein chinesischer Hauptmann, den ich auf einer Inspektionsreise begriffen fand, riet mir allerdings ganz entschieden davon ab, denn kein chinesischer Soldat könne mich dahin geleiten; Fu pien und Lien ho kou standen zu jener Zeit auf Kriegsfuß mit dem König von Somo. Vor zwei Jahren waren vier Kretschiu-Handelsleute bei Lien ho kou von chinesischen Wurzelgräbern ermordet und beraubt worden, und die Sache war von den chinesischen Beamten, die immer rasch wechselten, nicht geahndet worden. Jetzt verlangte der Somo Tu se 3000 Tael und vier junge Chinesen als Ersatz und hatte ein Ultimatum gestellt und die Drohung ausgesprochen, wenn binnen Monatsfrist der Ersatz nicht geschaffen sei, werde er ihn sich an der Spitze von tausend Mann holen. Es mochte wohl jeder diese Drohung für allzu großmäulig angesehen haben, immerhin fürchteten mein Tung sche und die Soldaten doch, sowie sie Somo-Land betreten würden, als Geiseln zurückgehalten zu werden. Der Somo Tu se selbst war durch die Angelegenheit in gar keine einfache Lage gekommen. Die Kretschiu, ein Stamm im Osten von Somo, stehen in einer Art Lehensverhältnis zu ihm und drängten auf Erledigung; es war für ihn eine Ehrensache als Lehensoberherr geworden, einen Ersatz für die Erschlagenen zu bekommen.

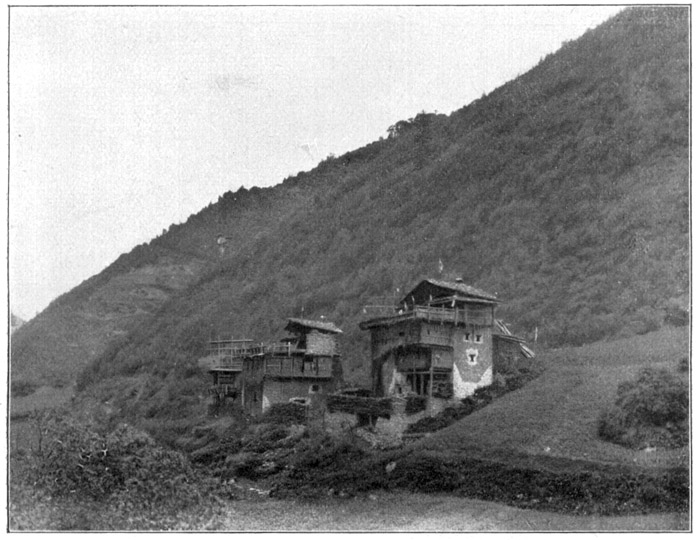

Die guten Fu pien-Soldaten begleiteten mich aber doch bis Tschoktsi, wo ich am 30. Juni eintraf. Vor meiner Zelttür lag verblüffend malerisch das alte Bergnest des Tschoktsi rgyalbo mit vielen Veranden und anderen Ausbauten, die wie Taubenschläge an dem alten morschen Mauerwerk hingen. Sein achteckiger Burgturm neben dem vielstöckigen Schloßgebäude – er soll in einem Erdbeben schief geworden sein – erinnert an die »Tschiao« oder »Deiyo« der Freiheitskämpfer (Tafel XXX unten). Aber nicht bloß die Fürsten haben in Kin tschuan heute noch das Bedürfnis, in die Höhe zu bauen, jeder einzelne Hofbesitzer und Bauer hat ein Turmgebäude. Die gewöhnlichen Bauernhäuser sind viereckig und drei-, vier-, ja manche sogar fünfstöckig, aus Feldsteinen gebaut und verjüngen sich nach oben. Sie stehen immer unregelmäßig in kleinen Gruppen beisammen (Tafel XXIX oben). Der hintere und zugleich meist nördliche Teil des Hauses ist um ein Stockwerk höher als der vordere und wird von einem mit Steinen beschwerten, sattelförmigen Schindeldach überragt, dessen First von vorn nach hinten läuft, und das ihnen das Aussehen alter Schweizerhäuser verleiht. Das Schindeldach ist jedoch immer nur lose mit dem übrigen Haus verbunden, man will es nur für die Friedensjahre und wegen der starken Sommerregen haben. Man kann es, da es nur auf einem leichten Balkengerüst ruht, in ganz kurzer Zeit über Bord werfen, sobald Fehdezustand eintritt. Dann ist der Bauer Besitzer einer kleinen Steinburg geworden. Unter dem Schindeldach befindet sich stets noch ein dickes, flaches, von einer hohen Brüstung umgebenes Lehmdach. Unter diesem ist der Raum, in dem die Götterbilder und heiligen Schriften aufbewahrt werden. Dort lesen die Akka ihre Gebete her, wenn sie zu irgend einer Feier geladen sind. Davor ist eine offene Tenne, das Dach des vorderen Hausteils, mit einem losen Holzgeländer, das abgeschlagen werden kann, wenn man seine Getreidekörner im Winde reinigt. Das zunächst darunter folgende Stockwerk, das nun durchs ganze Haus läuft, enthält den eigentlichen Wohnraum der Familie. Holzveranden umgeben die Front; diese helfen mit ihrer Decke zugleich die Tenne oben erbreitern. Aber auch diese Veranden machen einen recht provisorischen Eindruck; sie können eingezogen und abgeschlagen werden. In den unteren Stockwerken werden meist nur Vorräte aufgestapelt. Zu ebener Erde endlich ist der Stall für das Milchvieh und für die Pferde und die kleinen hellhaarigen Schweine.

Meine chinesischen Begleiter von Fu pien verließen mich hier, weil sie sich nicht weiterwagten. Sie hatten mich aber im Tschoktsi-Schlosse oben aufs beste empfohlen, und kurz nach meiner Ankunft erschienen Mönche und Diener vor meinem Zelt, die Schnaps, Tsamba, Weizenmehl, Teeblätter und Salz vor mir niederstellten, in schön gesetzter Rede sich nach meinem Befinden erkundigten und Entschuldigungsworte stammelten, daß ihr Herr nicht anwesend sei; seit drei Monaten schon halte er sich bei dem Fürsten von Unter-Ngaba auf wegen eines Prozesses, den dieser mit benachbarten Zelttibetern führe. Unter-Ngaba steht in einem Lehensverhältnisse zu Tschoktsi und ist in drei Reittagen von Tschoktsi zu erreichen; es hat nur Nomaden. Die Geschenke wurden nur auf rot- und grünbemalten Holztellern und in schönbauchigen Bronzegefäßen alter Kin tschuan-Arbeit gebracht. Man lud mich auch ein, in dem weitläufigen Schloß Tee zu trinken und dort die Weiterreise mit dem Nirba zu besprechen. Eine endlose Flucht von Zimmern schloß sich an die Veranden an, die auch hier den Innenhof umgaben. Über den Türen der größeren Zimmer hingen mit Stroh ausgestopfte Bälge von Bären, Wildyak und Ebern. Sie sollten zum Schmuck dienen, zugleich aber wohl auch die Lha ndri-Gespenster verscheuchen helfen. Der Tu se hatte keine Familie; ein Bruder, der Lama ist, eine alte Mutter und viele, viele Mönche bevölkerten das Haus. Von diesen hatten die meisten Kröpfe, wie fast alle Bewohner von Tschoktsi. Während ich in Klein-Kin tschuan keine Kröpfe beobachtete und auch das alte Rardan-Land davon frei sein soll, sind Bati, Bawang und Tschoskiab, Sung kang und Tschoktsi dafür berüchtigt, und fast jeder zweite Mensch ist dort mit einem Kropf behaftet.

Zwei Kurme (Sklaven) stellten sich auf Befehl der Tschoktsi-Verwaltung am frühen Morgen als Führer nach Somo bei mir ein. Sie gingen barfuß und besaßen nur ein Hemd und einen zerfetzten schwarzbraunen Schafwollmantel. Als Waffe aber trugen sie in der Hand einen krummen Waldprügel. Der Weg von Tschoktsi nach Somo war anfänglich recht gut. Es ist ein oft begangener Handelsweg zwischen Li fan, Tsʿa kou und den oberen Goldflußgebieten. Er führt erst auf der linken Flußseite, dann über eine schöne Kragbrücke und weiter am rechten Ufer am tosenden, weißschäumenden Kargu-Fluß aufwärts, ständig in Urwald, zwischen dichtstehenden Fichten und Birken, Stechpalmen, Bergbambus und Rhododendren und hundert anderen Holzgewächsen, deren Zweige über den wilden Strom hingen und oben schier zusammenschlugen. An einer Stelle hatte der angeschwollene Kargu-Fluß den immer schrittbreiten Waldpfad weggespült, im glitschrigen Waldboden mußte man einen hohen Felsen umgehen. Die beiden Kurme ergriffen das erste Maultier und zogen und schoben es den gähen Hang hinauf, während wir anderen unten die anderen Tiere hielten. Plötzlich aber gab's statt der Ermunterungsrufe der Kurme ein Knacken im Geäst, und das Maultier brach mitsamt seiner Ladung durch das Blattwerk der Bäume. Nur ein kaum armdickes Stämmchen hielt die Wucht des Sturzes aus; seine Krone hatte sich glücklich im Lederzeug gefangen, mit dem die Kisten am Sattel angebunden waren. Zu dreien sprangen wir rasch zu, packten die Kisten und schnitten sie los. Fast alle Notizbücher und viele Platten waren gerettet, das Maultier aber war nicht zu halten und fiel in den Fluß. Jetzt erst hatten wir auch Zeit, den Kurme zu rufen, sie sollten uns helfen, das Tier herauszuziehen; doch von denen oben kam keine Antwort. Die beiden hatten es wohl für ausgeschlossen gehalten, Last oder Tier zu bergen und waren voll Angst im Busch verschwunden. Wegen dieser schnöden Flucht erreichten wir erst am zweiten Tage die ersten Häuser und den Schloßberg von Somo.

Der Somo Tu se besitzt wie der von Tschoktsi, von Sung kang, von Damba, von Tschoskiab usw. eine große alte Burg aus Stein mit vielen Stockwerken, mit Türmen und festen Toren, die die Tibeter »rgyalsa powrang«, Königsschloß, die Chinesen »kwan tschʿai tse«, d. h. Beamtenburg, nennen, denn der chinesischen Volkssprache ist der Begriff für Feudaladel längst verlorengegangen – sie kennt nur kaiserliche Prinzen; jeder tibetische erbliche Herrscher wird deshalb nur als Beamter aufgefaßt. Die Somo-Burg liegt auf einer kahlgerodeten, schmalen Bergzunge hoch über dem wilden Kargu-Fluß, dessen Tal hierherum etliche kleine Erweiterungen zeigt, auf denen Hausgruppen und Äcker Platz haben. Die Burg ist fünf-, teilweise sogar sechsstöckig, hat drei Flügel, einen großen Innenhof und zwei schlanke Türme, die den plumpen Hausklotz gegen die Bergseite zu verteidigen und flankieren. Das Mauerwerk ist nach außen hin ganz roh belassen. Nach außen zeigen auch nur die zwei höchsten Stockwerke Fensterlöcher, die ohne Papier, geschweige denn ohne Glas, nur mit Holzladen verschließbar sind, um die herum aber mit Kalkmilch eine monumentale Fensterarchitektur gemalt ist. Neben dem Schloß liegen einige wenige kleine. Steinhäuschen, in denen wie in Tschoktsi und um andere Schlösser Dienstleute, Freigelassene und auch einige chinesische Krämer ihr Heim haben. Ich bezog auch hier der Tiere wegen ein Lager auf einer grünen Wiese, und bald waren die besten Beziehungen zum Schloß hergestellt. Am Nachmittage meines Rasttags besuchte mich die junge »Frau Königin«. Wie eine Gestalt aus den alten deutschen Fabeln – wie eine heilige Hedwig – kam sie auf einem weißen Zelter zu mir herausgeritten, mit einer Spindel in der Hand, schwarze Schafwolle spinnend. Ihr stattliches Pferd führte ein Haussklave am Zügel. Hinter ihr drein ritten noch zwei andere Frauen, auch sie in langärmligem, schwarzbraunem Schafwollrock, der bis zur halben Wade hinabreichte, in buntledernen Stulpenstiefeln und das Haar fast so wie die Königin bedeckt von Korallen und Türkisen und silbernen Ringen. Die Königin – es war eine hübsche Frau von etwa vierundzwanzig Jahren – blieb zwei Stunden bei mir im Zelt und freute sich »königlich«, als ich ihr eine Spieldose mit einem Khádar überreichte. Sie hatte eines jener schmalen kleinen Gesichtchen mit schmaler, feiner Nase, die man nur manchmal und zumeist nur in besseren Häusern in Tibet findet Die Kin tschuan-Bewohner sind sonst untersetzte, aber breitschultrige und für Tibeter auffallend rundköpfige Leute. Sie haben zumeist breite und dicke Lippen. Die Nasen sind platt, Adlernasen sind viel seltener als im Innern Tibets und auch im chinesischen Unterland. Die Backenknochen sind kräftig entwickelt, doch lange nicht in dem Maße wie bei Mandschuren und Mongolen.. Auch sie trug ihr schönes, blauschwarzes Haar mit Hilfe von Butter in winzige Zöpfchen gedreht, die mit falschem Haar zusammen – es war dies an seiner verschossenen, braunen Färbung leicht kenntlich – zu vier großen und dicken Zöpfen vereinigt waren, die rund um den Kopf gelegt und so dicht von dunkelroten Korallenketten, von Türkisen und blanken Silberringen bedeckt waren, daß sich dieser Haarschmuck wie eine kostbare mittelalterliche Haube ausnahm. Ein zierliches Filigran-Gawo aus gelbem Gold mit einem himmelblauen Kranz von Türkisen hing ihr wie eine Brosche am Hals und stand zu ihrer knusprig gebräunten Haut und zu dem einfachen dunklen Kleide so gut, sah so wenig barbarisch aus, daß ich auch diesmal wieder die größte Hochachtung vor dem tibetischen Geschmack bekam. Die Dienerschaft der stolzen Herrin sah freilich sehr übel, sah zum Erbarmen aus. Barhäuptig, barfuß und barbeinig stapften die Mägde, die ihre Königin begleiteten, durch den schneeigen Regen. Was sie auf dem Körper trugen, war zerfetzt, und wo ein Wassertropfen aus dem fettigen Haar, das ähnlich wie bei der Königin, nur schmucklos, um den Kopf gelegt war, über das Gesicht und den Hals gelaufen war, konnte man einen hellen Strich sehen, der schwarz gerändert war und fremdartig vom übrigen Gesicht abstach Auch sie waren Kurme (Sklaven). Jeder Darro und Tschungro, ja jeder reiche Gutsbesitzer hat eine Reihe, bis zu zwanzig und dreißig, solcher Leibeigenen. Sie gehen ziemlich dürftig gekleidet und werden immer ganz einfach, mit Maismehl ernährt, doch ist das Verhältnis zwischen Herr und Sklave in den meisten Fällen ein sehr gutes; Revolten sollten nie vorkommen. Es ist in Somo ein ähnlich gutes Verhältnis wie im Lolo-Land, wo bekanntlich die Sklaven oft an den Kämpfen der Herren teilnehmen..

Dem Kargu-Flusse weiter aufwärts folgend, erreichte ich in einem Tagesmarsch den Ort Kargu. Auf dem Wege sah ich noch mehrere Somo-Siedlungen. Turmhäuser, die da und dort, unweit vom Wege und in einigen Seitenschluchten in Gruppen verteilt standen (Tafel XXXI oben).

Auch die Somo hängen noch den alten Sekten an; sie sind Bönbo oder höchstens Nima (rNingmaba). Sie sollen sechs Klöster in ihrem Lande haben, aber keinen Huo fo. Zweistimmig sangen die Männer und Frauen, die sich mir bis Kargu angeschlossen hatten, eine Bönbo-Anrufung herunter, die wie: »o hoō! o hoō! o segwooo ... hoō!« klang, und die sie nur durch die Nima-Anrufung: »Bémna gésar sdung bu-u-la« unterbrachen.

Nachdem wir etwa die Hälfte des Wegs hinter uns hatten, marschierten wir in einer ebenso engen Waldschlucht neben dem tosenden Flusse wie zwischen Tschoktsi und Somo. Der Weg war durch die starken Regengüsse, die täglich niedergingen, vielfach vermurt und abgerutscht, aber ohne einen besonderen Unfall stand ich um sieben Uhr abends vor einer Brücke und gleich darauf jenseits in dem Dorfe Kargu, das wie ein Chinesendorf anmutet und unter seinem chinesischen Namen Ma tang ein landauf, landab bekannter Marktort ist. Unweit von diesem Dorf schlugen wir in der Dämmerung unsere Zelte auf und trieben die Pferde auf die Weide.

Hier an diesem Ort hatte ich die Antwort des Li fan fu-Mandarinen zu erwarten, dem ich von Fu pien und Lien ho kou aus geschrieben, daß ich über Ma tang gehen und von dort den Norden und Nordwesten von Somo besuchen würde.

Ein abgelegener Marktort wie Ma tang ist nirgends in der Welt eine Kulturstätte. In Ma tang geht es immer brutal her. Orgien aller Art, wüste Zechgelage, Verkäufe von gestohlenen Kindern, von Frauen und auch erwachsenen Sklaven werden mit Vorliebe an dem Platze abgemacht, um den sich China noch so gut wie gar nicht, der Tu se von Somo aber nur indirekt kümmert. Der Platz liegt an der Grenze des eigentlichen Somo-Landes und von Kretschiu, eines Lehenstaates unter dem Somo-König, der sich von hier nach Nordosten zu anschließt und namentlich das Becken des Lo hoa-Flusses (chin.: hei schui == Schwarzwasser) begreift. Die Kretschiu haben einen Tschungro, einen Offizier, als Gemeindevorsland in Ma tang wohnen, der aber wenig zu sagen hat. Jeden Tag war in dem Orte etwas los, wurde gestochen und gehauen, und dann versöhnte man sich wieder unter Posaunenklängen und zahlte Sühnegelder für die ausgeteilten Wunden oder versöhnte sich nicht und schlug weiter um sich. Am zweiten Tage nach meiner Ankunft fielen zwei Händler ganz nahe vom Ort unter Räuber. Man hatte sich eben im Dorfe unten bei einem Zechgelage zerkratzt, als die Kunde davon ankam, doch im Handumdrehen ritten alle zusammen zur Verfolgung der – eigenen Stammesangehörigen; niemand zweifelte wenigstens, daß die Räuber Kretschiu wären. Die verwundeten Händler waren schlimm zugerichtet; der eine hatte sechs Schwerthiebe über den Kopf bekommen und lag nach dem Überfall eine ganze Nacht im Walde, bis man ihn auffand; er starb noch während unserer Anwesenheit.

Die größeren Geschäftsleute und Agenten, die sich hier aufhielten, waren auch hier Mohammedaner, die ihre Familien in Tao tschou hatten. Sie fielen nicht bloß durch ihre größere Nüchternheit sofort auf, sondern auch durch ihren helleren und rosigen Teint, ihre grünlichbraunen Augen und den höheren Wuchs. Ein jeder von ihnen war weit in den ngGolokh-Ländern herumgekommen und kannte sich dort wie in seiner Hosentasche aus. Der Wert der Waren, mit denen die Mehrzahl von ihnen in die Steppe zieht, beträgt 500 Tael; wenn sie dann nach Abzug aller Unkosten für die eingetauschte Wolle, den Moschus und die Häute 800 Tael bekommen, sind sie zufrieden. Dafür aber ziehen diese Hui hui zu den Horkurma und zu den Dao Metsang, ja zu den Wanschdächʿe und leben monatelang auf den ungemütlichen Steppenstraßen in Wetter und Schnee. Einige, die größeren von ihnen, sind Drogenhändler, die armen Chinesen und Kretschiu-Leuten ihre Medizinwurzeln abkaufen, die diese während des Sommers und Herbstes in der Umgebung ausgraben. An der Waldgrenze oben wird hier wie in ganz Kin tschuan und bei Ta tsien lu auch viel Rhabarber, das Rhizom vom Rheum officinale, gefunden. Es wird in halboffenen Hütten oben in den Bergen geschält und hierauf über Feuern getrocknet und geräuchert. Wegen der großen Feuchtigkeit ist das Trocknen dieser Knollen hier sehr viel schwieriger als in den Trockengebieten vom Kuku nor.

Während meines Aufenthalts war ein alter chinesischer Arzt in Ma tang, der seit mehr denn einem Menschenalter in jedem Jahr hier durchreiste und bei alt und jung aufs beste eingeführt war. Er war Pockenspezialist, reiste auf die alte chinesische Methode der Variolation; in kleinen Bambusröhrchen hatte er Menschenpockenlymphe, mit der er alle Kinder bis zu zwölf Jahren, die zu ihm gebracht wurden, für 300 Cash »impfte« oder besser gesagt ansteckte. Er goß jedem einige Tropfen seiner Flüssigkeit in die Nase, worauf die Kinder vier oder sechs Tage später an Pocken (Variolois, in der Eingeborenensprache Dabram) erkrankten und bis zu einem oder zwei Dutzend Pockenpusteln im Gesicht und auf der Brust erhielten. Seine Lymphe gewann er immer wieder unterwegs, indem er einzelne Pusteln vor ihrem Eintrocknen aufstach und ihren Inhalt sammelte. Er wählte dazu Kranke, die so wenig wie möglich Pocken hatten, verdünnte aber obendrein die gewonnene Lymphe mit Wasser. Nach seiner Ansicht wollte der Mann in erster Linie durch diese Verdünnung erreicht haben, daß seine Patienten nicht die schweren Pocken bekamen, und daß sie immer nach acht Tagen wieder gesundeten. Ich ließ mir hierzu erzählen, daß in ganz Kin tschuan diese Variolationsmethode in Übung ist, und daß, wenn in einem Dorfe nur ein Teil der Kinder »geimpft« wird, der Rest der Kinder aber ohne Zutun des Variolationsspezialisten angesteckt wird, die nicht geimpften schwere Pocken, eine echte Variola, durchzumachen haben, weiter, daß die Variolation bei Erwachsenen viel schwerere Erscheinungen zeitigt als bei Kindern unter zwölf Jahren.

Das lange Warten auf die Boten des Li fan ya men wurde durch mehrere Ausflüge auf die nächsten Berge unterbrochen, soweit wenigstens das Wetter es erlaubte. In der Regel regnete es jeden Tag viele Stunden, wenn nicht den vollen Tag und die ganze Nacht hindurch. Die Zeit der Sommersonnenwende bedeutet für das ganze östliche Tibet und namentlich für seine südlichen Teile die Regenzeit. Tagelang bleibt der Himmel von Regenwolken bedeckt, und tief in die Täler hinein hängen Nebelfetzen, die größten Feinde der Topographen.

Ich wartete in Ma tang bis zum 15. Juli. So lange reichte meine Geduld. Am Morgen dieses Tages hielt es mich nicht mehr. So frei wie ein Vogel ging es wieder einmal dem »Tsʿao ti« zu. Bald nach meiner Ankunft in Ma tang hörte ich zwar, daß zwei Ya men-Läufer aus Li fan fu durchgekommen und mit einem meine Reise betreffenden Schreiben nach der Somo-Burg weitermarschiert seien. Schon hatte ich große Hoffnungen darauf gesetzt, aber sechs weitere Tage verstrichen, ich sah und hörte nichts mehr von ihnen. Sie hatten sich irgendwo verkrümelt. An einem der letzten Tage hatte ich den Nirba des Somo-Königs im Dorfe angetroffen, und dieser hatte mir verkündet, der König lehne es ab, für mich etwas zu tun. Noch nie habe er Chinesen oder gar Fremden freies Geleite durch Gebiete seiner Lehensmänner zugestanden, ich solle allein reisen, wie es auch alle Tao tschou-Hui hui täten.

Außer meinem Brdyal hatte ich einen Somo-Mann und einen Kretschiu-Burschen aus Ma tang mit auf die neue Reise genommen; der erste hieß Tsʿan Rarschdan, der zweite, ein hübscher und guter Junge, nannte sich Yangsen. Wir verließen um sieben Uhr den Lagerplatz, ritten durch die Häuser von Ma tang, wo sich meinem kleinen Zug von sechs Pferden und fünf Maultieren ein Ho tschou-Mohammedaner, ein Kaufmann namens Ma, auf einem lebhaften, gut gehaltenen Rößlein zugesellte. Zurück über die alte Brücke ging's auf die rechte Talseite des Somo-Flusses hinüber und dann bergauf, den Windungen des lärmenden großen Wildwassers folgend. In der ersten Stunde ist das Tal noch sehr eng, doch dem Wassergraben entlang, den herrlichster Fichtenwald einsäumt, läuft jetzt bereits eine gute und breit ausgetretene Yakstraße, für deren Instandhaltung die Ma tang-Kaufleute im Interesse ihres Handels Sorge tragen. Kurz hintereinander begegneten wir zwei hundertköpfigen Yakkarawanen mit Wolle und Häuten. Halbnackte Steppenleute, wie ich seit dem Verlassen von Dergi keine mehr getroffen, trieben sie rasch an uns vorüber. Die Ware gehörte einem Sung pan-Mohammedaner. Die Treiber waren aus Khorgan. Es waren wieder echte, schlechte ngGolokh.

Drei Wegstunden oberhalb Ma tang verläßt die Yakstraße das rechte Ufer. Über eine Brücke im landesüblichen Stil, die letzte und am höchsten gelegene, geht der Weg hinüber nach der anderen Seite. Den Sommerregen dieses Jahres war aber auch diese erlegen. Das nördliche Widerlager war unterwaschen worden. Sein kunstvoller, aus Steinblöcken und Pfahlrosten gefügter Ausleger hatte sich etwas gesenkt, und die drei Fichtenstämme, die den Fluß überspannten, waren abgerutscht und den Fluß hinabgetrieben. Nach alten Abmachungen haben die Leute von Kretschiu diese Brücke instand zu setzen, wie die Ma tang-Brücke von den Kaufleuten von Ma tang in Ordnung zu halten ist. Zwanzig Kretschiu hausten seit Wochen in Zelten und Rindenhütten unter den Waldbäumen neben der Brücke, und zwischen Jagen und Rakitrinken wurde der Ausleger allmählich ausgebessert, wurden Bäume geschlagen und von Brückenkopf zu Brückenkopf drei neue Balken geschoben. Als ich mich der Brücke näherte, erwarteten mich die Brückenbauer. In aller Eile hatten sie den neuen Bohlenbelag, der bereits gelegt war, wieder abgetragen, und mit Lanzen und Schwertern in der Hand suchten sie 15 Tael Brückenzoll aus mir herauszupressen. Wollte ich nicht in den Geruch ganz unermeßlicher Reichtümer kommen und gewärtig sein, schon am anderen Tage mit einer Räuberbande mich herumzubalgen, so durfte ich jetzt, bei meinem neuen Eintritt ins Tsʿao ti, nicht klein beigeben und den Preis bezahlen. Die Kretschiu ihrerseits aber zeigten sich nicht willfährig, auch nur einen einzigen Tael von ihrem verlangten Brückengeld abzulassen, und so setzte es eine heiße Auseinandersetzung. Selbst die Redekunst meines mohammedanischen Reisegefährten schien nichts zu vermögen. Erst nach Stunden und nachdem auch wir unsere Waffen gelockert hatten, begnügte sich die Bande mit 2 Tael. Als dies bezahlt und ich über der Brücke drüben war, beluden sie noch vor meinen Augen ihre Ponys und marschierten höhnend ab; die Brücke war nun eröffnet und frei für jeden Verkehr. Die Spitzbuben hatten nur noch auf mich gewartet, um mir diesen Streich zu spielen. »Die Kretschiu wollten Zehrgeld für den Heimweg. Dies ist so der Kretschiu Art!« schmunzelte Ma, der mohammedanische Kaufmann.

Ein halbes Stündchen hinter dieser Brücke standen die ersten Zelte. Der Talcharakter war dort bereits breit und muldig geworden, und saftige Weiden bedeckten die rundlichen Hänge, die gar nicht mehr hoch über den Talboden hinaufstiegen. Ich war im Zangskar-Lande bei einem Stamme von hundertvierzig Familien Zeltbewohnern angekommen. Diese teilen sich in Unter-, Mittel- und Ober-Zangskar und bevölkern drei Tagereisen weit die Ufer des oberen Somo-Flusses. Sie sind zwar Nomaden, müssen aber wegen ihrer reichen Weiden nur wenig hin und her ziehen. Sie wechseln zweimal im Sommer den Zeltplatz und wohnen im Winter in niederen Holzhäusern mit flachen Dächern, die 12 km oberhalb der Brücke auf dem rechten Flußufer liegen. In Begleitung von Ma suchte ich am Nachmittage zwei Zelte auf, die schon von weitem durch ihre Größe und schwarze Sauberkeit das Auge auf sich zogen. Es hatte früh am Morgen zu regnen begonnen und goß in Strömen vom Himmel herab, als wir uns dorthin auf den Weg machten. Die Zeltbewohner scherten sich aber den Teufel um die Nässe. An allen Ecken und Enden ihrer Behausung troff das Regenwasser durch die weiten Maschen der Zeltdecke und sammelte sich zu großen Lachen. Gastgeber wie Gäste hatten ja Filzstücke, die sie sich über die Schulter legen konnten. In dieser Wasserdurchlässigkeit wie auch in der sonstigen Einrichtung unterschied sich der Zeltbau der Zangskar-Nomaden kaum von anderen tibetischen Zelten. Nur hörte die Yakhaardecke, die das Zeltdach bildete, schon 70 cm über dem Boden auf, so daß die Luft noch ganz besonders leicht durchstreichen konnte; in dem freien Zwischenraum zwischen Zeltsaum und Boden waren Brennholz- und Reisigbündel aufgeschichtet. Ein senkrecht aufgehängtes Stück Wollstoff mit eingeknüpften Fransen bildete vom Eingang bis in die Mitte des Zeltes eine Scheidewand, von der aus man wie immer links in die Frauenabteilung, rechts in den Männer- und Gästeraum gelangte. Die Mitte des Zelthintergrundes nahmen die üblichen Kisten und Tsambasäcke ein. Im Männerraum lagen auf dem Kultplatz Gebetbücher, davor stand ein niederer, breiter Tisch mit vielen Gerste- und Wasserschalen aus Bronze. Die Feuerstelle war wie immer im Somo-Land eine Bodenmulde, überdacht von einem breit ausladenden, eisengeschmiedeten Dreifuß, der die zwanzig Pfund schweren und wie Waschkessel großen Teebecken trug. Auch sie waren aus Bronze und oben, innen wie außen, mit Hakenkreuzen und anderen Abzeichen hübsch verziert. Farbige, gedrehte Holzgefäße für Butter und Tsamba, mit Steinen besetzte Gabelgewehre und an einem Zeltpfosten rotbraun verschossene, falsche Frauenzöpfe, mit zehn Reihen dunkelroter Korallen gespickt und umwunden mit Silberringen und Bernsteinknollen, bewiesen den Wohlstand der Besitzer.

Tafel XXIX

Bauernhäuser in Tschoktsi.

Tafel XXIX

Kragbrücke über den Kleinen Goldfluß.

Tafel XXX

Der höchste noch stehende Deio-Turm in Kin tschuan.

Tafel XXX

Pobrang (Schloß) des Königs von Tschoktsi.

Wir waren in ein Haus ohne Männer geraten. Der Hausherr oder wahrscheinlicher die Herren des Hauses waren seit einer Woche auf Mehlkauf in Kretschiu und wurden nicht vor zwei Tagen zurückerwartet. Die Frauen aber erfüllten vielleicht die Pflichten des Gastgebers noch besser. Sie wußten lebhaft zu schwatzen. Im Laufe der Stunden, die wir dort zubrachten, trat noch eine Nonne herein, die von mir verlangte, der jüngsten der drei anwesenden Frauen, einem hübschen Mädchen von achtzehn Jahren, zu weissagen, ob sie Kinder haben werde. Nichts leichter und einfacher als dies! Ich hatte die Kunst, dies auszurechnen, genugsam gesehen. In welchem Jahre des Tierkreises und an welchem Tage und zu welcher Tageszeit sie geboren war, sagte die Kleine mir ohne Besinnen, und dann drehte und schob ich unter den erwartungsvoll aufgerissenen Augen meiner Damen an meinem Rosenkranz, als ob ich ein hochgelahrter Lama der tantrischen Schule wäre. Die Auskunft lautete günstig, wie sie gewünscht worden war, und man wurde dadurch sehr zufrieden mit mir. Schnaps gab es darauf und später Milchtee, dann Tsamba mit Tschürra von nicht über Monatsalter. Zum Schlusse aber kam die immer köstlich mundende saure Yakmilch.

Die Zangskar-Leute sprechen bereits wieder eigentliches Nomadentibetisch, freilich recht verschieden vom Kuku nor-Dialekt. Meine Freundinnen verstanden aber auch den Somo-, bzw. Kin tschuan-Dialekt. Als Sprachgrenze gegenüber dem Nomadentibetisch gilt das kleine Kloster Kang mer, dann Du tang gomba, ein Kloster etwas weiter im Westen, das ebenso an der Grenze des Graslandes gelegen ist, und endlich die Grenze von Tschoskiab. Das Gerdyi gomba, das zwei Tagereisen nördlich von Tschoktsi liegt, ist sprachlich bereits echt tibetisch. Nur das Ackerland in den tiefen Tälern der Goldflüsse erscheint als der eigentliche Boden der Kin tschuan-Sprache.

Die Frauen erzählten umständlich, aber mit offensichtlichem Stolz von ihrer Pilgerfahrt nach Lhasa, von der sie erst kürzlich zurückgekommen waren. Ehe die Familie von ihrer Heimat aufbrach, hatten sie alles verkauft, was sich nicht in einem verborgenen Winkel des Kang mer-Klosters hatte aufstapeln lassen. Zwanzig Familien stark waren sie dann mit Kind und Kegel, mit einigen Yakkühen und Yakochsen losgezogen, und zwei volle Jahre hatte ihre Fahrt gewährt. »Wir hatten großes Glück«, meinte die ältere Hausfrau. »Ein einziges Mal nur wurden wir ernstlich von Räubern angefallen, nur ein Mann wurde erschossen, und wenige Yak wurden uns geraubt.«

16. Juli. Es regnete die ganze Nacht weiter ohne Unterbrechung. Auch mein Zelt ist an vielen Stellen und nicht mehr bloß an den Nähten undicht. Alles wird deshalb durchweicht. Der Bleistift will auf dem Papier nicht zeichnen, und alles und jedes Ding, das zerfließen kann, zerfließt. Die Kleider sind naß, alles Bettzeug ist naß, am ganzen Körper ist kein Faden trocken. Das Brot ist durchweicht. Alles, was ich nicht in meinen zinkgefütterten Kisten verwahre, trieft. Die Morgentemperatur war aber zum Glück +11°. Den ganzen Tag blieb es weiter neblig, und die Regenwolken hingen bis ins Tal herab.