|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Nirgends in Tibet wurde ich so freundlich empfangen wie in Dscherku ndo. Alle Einwohner des Dorfs, zahllose Weiber, Mädchen und Kinder drängten sich um uns, um den Dolmetscher Tschang und um den großen Tschang, und ein freudiges »Odyi, odyi!« klang von hundert Lippen. Und wer nicht sein Willkommen rief, streckte zwischendurch grienend die Zunge, so lang er konnte, zum Munde heraus. Ein fremder Mann mit freundlichem Gesicht griff nach dem Zügel meines Pferdes und leitete mich bis vor ein Haus, das auf die Kunde von meinem Kommen für uns bereitgestellt war. Alles lachte und grüßte die Hsi ning-Leute. Hundert Hände halfen eifrig die Lasten abbinden und ins Haus tragen, so daß für meine Chinesen gar nichts mehr zu tun übrigblieb. Sie waren hier alle große Herren geworden.

Ein Flügel in einem der weitläufigen Steinhäuser stand uns zur Verfügung. Durch einen gedeckten Torweg mit zwei schweren Flügeln gelangte man in ein Höfchen, das auf allen Seiten von Häusern eingefaßt war. In einem vierstöckigen Turmgebäude in der Nordwestecke wohnte der Besitzer des ganzen Anwesens. Im Nord- und Ostflügel hausten drei größere Parteien neben- und übereinander mit noch einigen Aftermietern. Im Süden war ein einstöckiger Stall, auf dessen flaches Dach vom Hofe aus eine steile Leiter hinaufführte; und von diesem breiten Stalldache aus gelangte ich mit drei Stufen in die Wohnung des Westflügels, den ich für mich und meine Leute mieten konnte. Mein Küchenraum war gleichzeitig Diele und Flur, an den sich vier Zimmerchen anschlossen.

Kaum waren das Gepäck und die Sättel untergestellt, als eine alte Frau mit einem Sack voll Dung und mit zwei Göhren im Arm zu mir heraufkletterte, im Herde Feuer ansteckte und Tee kochte. Sie war vom Be hu gesandt worden und verstand meisterlich, wie alle Kʿamba-Frauen, mit der Diamtung, der Holzröhre von 60 cm Länge und 8 cm Durchmesser, in die der braune heiße Teeabsud mit Milch und Butter und Salz geschüttet wird, umzugehen und durch mehrfaches vorsichtiges Stoßen mit dem Stempel in diesem dem alten Butterfaß ähnlichen Instrument ein wohlschmeckendes und äußerst nahrhaftes Gemisch zu erzielen. Der Alten auf dem Fuße folgend, betraten zwei Männer in reifen Jahren die Wohnung. Den Oberkörper vorbeugend und zum Gruß die Zunge vorgestreckt, kamen sie mit einem kleinen Khádar in den Händen auf mich zu. Sie hatten die in Kʿam üblichen Schuhe mit hohen, weichen, roten Schäften an den Füßen, waren in schmierige, fransige Pelzmäntel gehüllt, und ihr Haar war lang, wirr und wie ihr ganzes Äußere ungepflegt. Ich sah vor mir zwei Vornehme von Dscherku ndo (Tafel XX unten), die sich freundlichst und angelegentlichst nach dem Verlauf meiner Reise erkundigten. Sie versprachen mir für die Dauer meines Aufenthalts Friede und Freundschaft. Kaum daß die beiden sich empfohlen hatten, bewillkommneten mich sechs Schen si-Chinesen, Kaufleute, die der Moschushandel hierher verschlagen hatte. Man begrüßte sich wie Landsleute, wie Europäer, die sich weit im Innern Chinas begegneten. Die Chinesen sprachen mit der höchsten Verachtung von dem wilden dummen Barbarenvolk, in das uns das Schicksal geführt habe, und waren begierig, etwas von der Welt draußen, von China, von Hsi ning bis hinab nach dem Kulturplatz Peking und Schang hai zu hören. Sie blieben etwa zwei Stunden, und man gelobte sich, im Bedarfsfalle einander beizustehen. Alle sechs Chinesen trugen für den Besuch das kleine schwarze Chinesenkäppchen mit dem roten Schnurknopf auf dem Scheitel, auch hatten sie ihre blauen langen Baumwollkleider aus den Kisten geholt. Und nicht mit leeren Händen waren sie gekommen. Ihrem Besuche sandten sie ihre roten Visitenkarten voraus, und jeder händigte mir nach der Begrüßung und Vorstellung ein Päckchen Yün nan-Zucker aus. Es waren zumeist intelligente und nicht engsichtige Leute, die schon vieles durchgemacht hatten. Unsere Unterhaltung war darum recht angeregt, so daß es, bis sie sich auf den Heimweg begaben, dunkel geworden war. Als ich dann auf die Dachterrasse vor meiner Wohnung hinaustrat, stieg da und dort, vom Mondlicht beleuchtet, eine Rauchsäule senkrecht gen Himmel, ein still glimmendes, wohlriechendes Rauchopfer für die Götter schwelte auf den Dachaltären; die wirren Gassen zu meinen Füßen aber, die den Berghang hinabstiegen, waren schon alle leer, und nirgends war mehr ein helles Licht zu sehen. Vom Kloster drüben auf dem Berg schmetterten Hörner schwermütige Töne durchs Tal. Aus den Nachbarhäusern vernahm ich lange die Abendandacht der Bauern, Männerbaß vermischt mit sonoren Frauenstimmen, forte bald, bald piano und leise verklingend. Eine tief religiöse und zugleich melancholische Stimmung wollte sich in jedes Herz schleichen. – Nach der Andacht legen sich Dscherku ndo's Bewohner bald zum Schlafen nieder. Sie erheben sich auch mit der Sonne und beginnen ihren Tag, indem sie harzige Wacholderzweigchen in ihrem Weihrauchöfchen entzünden.

Das Dorf oder die »Stadt« Dscherku ndo (tib. geschrieben: Gye rgu ndo) ist eine Hauptetappe auf der großen Karawanenstraße, die von Ta tsien lu in einem nach Norden ausholenden Bogen westwärts in den tibetischen Kirchenstaat Lhasa führt und bis wenige Tagereisen vor ihrem Ziel durch Gebiete geht, die mit der Lhasa-Regierung nichts zu tun haben wollen. Täglich sah ich auf dieser Straße große Yakhaufen verkehren, die von Osten her chinesischen Tee, Reis, Zucker, Seide, Baumwollstoffe, Anilinfarben und eine Menge kleiner Chinawaren, wie Porzellanschalen, Kochgeschirre u. dgl., herbeischleppten. Vom Westen kamen viele von ihnen leer zurück. Manche führten tibetischen Weihrauch, Heiligenbilder, Bücher, Wollstoffe, Drogen, auch rohe Wolle und Häute (Lammfelle und Pelze von wilden Tieren), auch englische und deutsche Emailwaren. Zweimal traf ich eine dreißigköpfige Herde, die europäische Eisenabfälle in Form von Eisenbändern nach Dergi transportierte. Die Karawanen waren nur von wenigen Mann begleitet, die zu Fuß gingen und oft kaum bewaffnet waren. Die Tiere gehörten den Ortsansässigen, die sie für bestimmte Strecken an die Händler vermieten und auf diese Weise während der trockenen Jahreszeit, besonders im Winter und Herbst, ein gutes Stück Geld verdienen. Zu meiner Zeit hatten die Händler für wenig mehr als 50 km eine Rupie pro Yaklast zu zahlen. Die Händler sind meist Agenten von alt eingeführten Handelshäusern in Ta tsien lu und Hor Gantse oder auch Abgesandte, sogenannte »tsung bon«, großer Klöster aus Dya sde und dBus (Lhasa) und teilweise sogar Regierungsvertreter. Bei der ungeheuren Entfernung, die der Se tschuan-Tee zurücklegen muß, übersteigen die Transportkosten bereits in Dscherku ndo den ursprünglichen Wert des Tees um ein Vielfaches. Zu dem Handel gehören darum ansehnliche Barmittel, und dazu bedarf es noch eines gewissen politischen Rückhalts, um die kostbaren Transporte vor Überfällen durch Banden und Übergriffen einzelner Gemeinden und kleiner Machthaber zu schützen. Darum ist es eine Ausnahme, daß Privatleute oder Nichtadlige in diesem Teil von Tibet Handel treiben.

Dscherku ndo spielt an dieser Straße die Rolle eines Emporiums für das zu Hsi ning gehörige Kʿam und das ganze oberste Yang tse-Tal

Das in Dscherku ndo und in Kʿam im Verkehr befindliche Zahlungsmittel ist die Rupie, »gomo« genannt (siehe Abb. 11).

Wenn nicht diese im Norden, am Kuku nor, ganz unbekannten Rupien gewesen wären – mit dem Norden wird fast nur Tauschhandel getrieben –, hätte ich Dscherku ndo in großem Bogen umgehen können, aber mein Aufenthalt daselbst war zum Geldwechseln sehr notwendig. Nirgends sonst wurde ich mein Silber los. In Hsi ning aber hatte ich nur ganz wenige Rupien, die mit der letzten Steuerkommission dorthin verschlagen worden waren, kaufen können. Auch in Dscherku ndo brauchte ich mehrere Tage, bis ich allmählich 1000 Gomo eingetauscht hatte.. Kauf und Verkauf spielt sich hier aber nicht wie in China in Läden ab, sondern die Kaufleute haben ihre Warenstapel in ihren Wohnräumen liegen, in denen die Kauflustigen sie aufsuchen. Der Ort zählt höchstens 330 Familien, Bauern, Händler und Handwerker und liegt an einem kahlen, warmen, nach Süden gerichteten Berghang, an dessen Fuß einzelne schottervermischte Lößansammlungen sich angehäuft und erhalten haben. Die Häuser stehen unregelmäßig zusammengedrängt zwischen engen, krummen, an Steinen und Schmutz reichen Gassen. Meist sind es mehrstöckige Gebäude aus rohen Steinplatten und Lehm, braungelb wie die winterliche Umgebung, in der ich sie antraf (Tafel XXIV). Mit lustiger, blauer, roter und weißer Bemalung leuchtet dagegen einige hundert Meter ostwärts vom Marktort, über kühne Felsen herab, das Kloster Dscherku, das vierhundert bis fünfhundert Mönche fassen soll. Wie eine deutsche mittelalterliche Burg schauen vom äußersten Felsvorsprung das Abtsgebäude und die Tempel und Heiligtümer ins Land hinein, während die gewöhnlichen Priesterwohnungen an dem Hauptberg dahinter als ein kleines sauberes Städtchen sich ausbreiten. In dem »Dschong« auf der Felsklippe hat der Beherrscher des Dscherku-Stammes (tibet.: sde schok), der Tsawu Be hu, seinen Sitz. Zurzeit ist dies ein inkarnierter Lama der Saskya-Sekte, der aber erst während der Mandschuzeit an die Stelle des einstigen weltlichen und erblichen Fürstenhauses getreten ist. Statt der Erbfolge in der alten Adelsfamilie ist jetzt ein fester Seelenbesitzstand vorhanden. Dieselbe Seele, die von Zeit zu Zeit nur sozusagen aus der alten in eine neue Haut fährt, ist andauernder Herr. Aber sonderbarerweise sucht sich diese Seele immer

wieder adlige Familien aus. Den Chinesen lieferte der Tsawu Be hu noch alle drei Jahre seine Abgaben ab. Im übrigen untersteht er wie seine Nachbarn dem Nan̂ tsien-König als Oberherrn. Außer ihm hat noch ein zweiter lebender Buddha sein Labrang auf dem Berg oben aufgeschlagen.

Als bedeutendster und wichtigster Platz für eine weite Umgebung ist Dscherku ndo zugleich Verwaltungszentrale der chinesischen, d. h. Hsi ninger Regierung im ganzen »Hung mao ör de ti fang« oder »Yü fu« (Peking-Dialekt: Yü schu). Zur Zeit meines Besuchs befand sich freilich nur ein einzelner Mann, obendrein ein Fan tse, aus Dunkur als Vertreter und politischer Agent der Chinesen in diesem Lande. Dieser »Lo tsʿa« wurde auf Kosten der Tibeter ernährt, hatte aber sonst nichts zu beanspruchen und nur die Aufgabe, nötigenfalls über wichtige Vorgänge im Lande Auskunft geben zu können. Nur jedes dritte Jahr traf man hier wirkliche chinesische Beamte, und zwar eine Kommission zur Eintreibung von Steuern, die aus der Mongolenzeit Acht Jahre nach der Erhebung des Enkels Guschri Khans, Lobzang Dandsin (siehe S. 296 , Anm.), erhoben sich drei Banner unweit von Rardscha gomba am Hoang ho. Unter General Ta ai von Hsining fu wurden sie besiegt. Dadurch kam ein größerer Teil von Kʿam unter die Hsi ninger Verwaltung, und von Ta ai wurde das Yü schu eingerichtet. Die tibetischen Steuern, die vordem den Mongolen bezahlt wurden, flossen von nun an in die Hände der Mandschuren. übernommen worden waren, und deren Höhe seit 1732 festgesetzt war. Die Kommission bestand aus einem Zivil- und einem Militärmandarin mit drei Dolmetschern und drei Schreibern, zu deren Schutz an die zwanzig chinesische Soldaten mit vier Flaggen und einige Mongolen aus Tsʿaidam mitgenommen wurden.

Die Chinesen teilen das »Yü schu« offiziell in zwölf Stämme, während die Tibeter bald von 25, bald von 30 und mehr Stämmen sprechen, die sowohl den Nan̂ tsien dyalbo (rgyalbo) als auch den Hsi ning-Amban als Oberherrn anerkannt haben und aus dem letzteren Grunde von ihren Nachbarn vielfach als »Dya de« (rDya de, geschr.: rgya sde), d. h. chinesische Provinz, unterschieden werden.

Die einzelnen Stämme sind heute sehr locker zusammengefügt. Wirklich zu beherrschen vermag der Nan̂ tsien-König nur seinen eigenen Stamm, der freilich mit 9000 Familien der weitaus kopfreichste von allen ist und in den tief eingeschnittenen Tälern des obersten Mekong (Tsa tschü) und seiner südlichen Nebenflüsse, des Ba tschü und Tsche tschü, zwischen herrlichen Wäldern und Alpenweiden auch fruchtbare Äcker innehat. Der Stamm des Königs ist selbst wieder in fünfunddreißig sDe schok (= Unterstämme) eingeteilt. Die königliche Residenz liegt am Ufer des Ba tschü, eines rechten Nebenflusses des Mekong. Das Königtum ist erblich und unterstand nur nominell der Bestätigung in Peking. Die Inhaber der Königswürde hatten sich nie zum Ko tou vor dem Kaiser nach der Reichshauptstadt begeben.

Die vom König abhängigen, wie die beinahe oder ganz unabhängigen Stämme (sde und sde schok) unterstehen entweder einem »Be hu« (= Herrn über Hundert), oder wenigstens einem »Be tschen«. Ihr Amt, soweit sie nicht Lama sind, ist gleichfalls erblich und geht an den ältesten Sohn oder, falls dieser als Inkarnation erkannt ist und als Heiliger in einem Kloster Verwendung findet, an den zweitältesten über.

Wie im sonstigen Tibet unterstehen den Stammesoberhäuptern (Be hu, Be tschen, Hum bo, dBon) die Gemeinde- oder Dorfältesten (tibet.: »rGam bo«). Die Be hu erheben von ihren Untertanen Abgaben in Gestalt von Schafen, Gerste, Tee, Butter und Salz. Dem »rGam bo« aber steht dieses Recht nicht zu. Er ist nur meist abgabefrei. Der weitaus größte Teil der Steuern geht aus den Händen des Be hu sogleich in die Hände der Lama weiter, die der Be hu zum Gebet- und Segenlesen für sich und den Stamm unterhält. Er hat damit die Entscheidung in der Hand, welche Sekte in seinem Gebiet bevorzugt wird. Die Be hu im Yü schu werden auch wie die Nomadenhäuptlinge im Norden als Richter angerufen und können in Zivil- wie in Kriminalprozessen entscheiden.

Ganz wie bei den ngGolokh ahnden die Yü schu-Be hu jeden Diebstahl innerhalb des eigenen Stammes mit drakonischer Strenge. Ein solcher Dieb muß mindestens den neunfachen Betrag des Gestohlenen dem Be hu geben, und sehr oft wird ihm noch auf Befehl seines Häuptlings ein Auge ausgestochen, oder wenigstens die Nase oder ein Ohr abgeschnitten. Im Wiederholungsfalle, oder wenn es sich um einen Raubmord handelt, wird auch das zweite Auge, die Kniescheibe, die Hand oder ein Teil der Hand mit dem Messer entfernt Von einem dieser Krüppel wurde mir erzählt, daß ihn der Verlust erst seiner Nase, dann nach seiner zweiten Festnahme der Verlust der Ohren und eines Auges, später der der beiden Kniescheiben noch immer nicht von seiner Raublust kurierte. Gerade während meines Aufenthaltes hatte er mit einigen Spießgesellen einen neuen Raubanfall auf eine Klosterkarawane unternommen. Er konnte nur noch kriechen und mußte von seinen Freunden mühevoll in den Sattel gehoben werden; aber einmal im Sattel, wußte er so geschickt mit der Lanze unter dem Arm aus dem Hinterhalt hervorzubrechen, daß seiner teuflischen Fratze keiner standhalten mochte.. Auch findet Stockzüchtigung und Einziehung des Vermögens statt. Sogar Enthauptungen werden unter Umständen befohlen, doch zieht der Häuptling aus Rücksicht auf die buddhistischen Lehren meist vor, den Verbrecher samt seiner Familie als Sklaven in einen anderen Stamm zu verkaufen. Während des Aufenthalts der chinesischen Steuerkommission in Dscherku wurden immer auch ein bis zwei Räuber durch die Soldaten geköpft, die die Be hu den Chinesen zur Aburteilung ausliefern mußten. Meist hatten sich diese gegen chinesische Händler vergangen.

Bei Diebereien außerhalb des eigenen Stammes nimmt jeder Be hu auch im Yü schu seine Leute so weit, wie es seine Macht zuläßt, in Schutz. Raub an Fremden und Nachbarn gilt als gerechtfertigte Bereicherung des eigenen Stammes und Geschlechts. Werden fremde Räuber abgefaßt, so werden sie nur bis auf die Haut ausgezogen, aber nicht absichtlich getötet oder verstümmelt. Wird bei einem Raubanfall ein Mann getötet, so zieht in der Regel der ganze Stamm mit dem Be hu an der Spitze ins Feld, um Blutrache zu nehmen oder Blutgeld zu erzwingen. Mancher Be hu in Dya de ist auch selbst ein passionierter Räuberhauptmann, der kein größeres Vergnügen kennt, als fremden Kaufleuten aufzulauern und Streifzüge in die Nachbarländer anzuführen. Wenn immer es bei solchen Überfällen Tote gibt, bedeutet dies einen Rachekrieg, der jahrelang die Stämme in Atem halten kann, bis endlich der eine der beiden am Siege verzweifelt und ein Vermittler Glück hat oder die Verluste auf beiden Seiten zufällig gleich geworden sind.

Zwei Tage nach meiner Ankunft in Dscherku ndo fand ein gutes Stündchen Reitens weiter unten im Tal eine große Messe statt, zu der aus allen Schluchten, von allen Stämmen das Volk zusammenlief. Meine Chinesen nannten den Platz »Mani tsch wan«. Ein kleines Dorf voll armer Teufel hat sich dort neben einem Riesenhaufen Steinplatten angebaut. Wir ritten dorthin in der breiten Talsohle, an der Klosterburg vorüber und an dem klaren gurgelnden Wasser des Dscherku tschü entlang, der in 10 m Breite die baumlose Gegend durchfließt. Von ferne schon sahen wir viele Männer, Frauen und Kinder um eine hellfarbene Steinmauer rennen, als ob sie besessen wären. Immer ging es rechts herum, ohne Aufhören, ohne Ende wie ein Paternosterwerk. Jedes hielt seinen Rosenkranz in den Händen, und jedes betete laut. Die Steinmauer ist 3½ m hoch und oben gekrönt von »zehntausend« Gebetflaggen. Jeder einzelne Stein dieser Mauer trägt mit erhabener Schrift eingemeißelt einen Spruch oder ein Buddhabild, meist natürlich die Worte: »om mani padme hung«, »o a hung« oder »om batschra sa ta hung« (Tafel XXIII unten). Die Mauer zieht sich ganz massiv und in einer Breite von 20 m dem Fluß entlang von Ost nach West, und um sie herum läuft ein breiter Weg für die vielen Betenden. Ich brauchte auf diesem Pilgerweg zehn Minuten, um einmal das Heiligtum zu umkreisen. An einigen Stellen der Mauer sind Nischen, in denen besonders schöne, bunt und sorgsam ausgeführte Heiligenbilder aus Stein zwischen flatternden Lappen aufgestellt worden sind, die Mehrzahl der Steine aber liegt horizontal, so daß man die Schrift nicht mehr lesen kann. Die Heiligkeit und Kraft dieses »Mani« liegt in der gehäuften Masse frommer Sprüche und Bilder. Jeder, der ein Silberstück übrig hat, jeder Kaufmann, jeder Vorüberreisende kauft einige neue Steinplatten von den Dörflern, die sie mit ihren primitiven Meißeln aus dem harten Kalkstein hauen, und fügt sie mit einem Ko tou zu den früheren. Der Platzgeist wird sich ihm sicher dankbar zeigen und ihn vor manchem Schaden bewahren; eine schützende Wirkung, die von diesen Fetischsteinen ausgeht, begleitet auch alle diejenigen, die betend und in der richtigen Richtung die Umkreisung ausgeführt haben.

Zu der Messe hatte sich eine große Zahl Bettler eingefunden. Die einen, die Blinden, machten durch Trompeten, die aus menschlichen Schienbeinen und anderen Röhrenknochen gefertigt waren, und durch Trommeln aus Menschenschädeln auf sich aufmerksam, die anderen saßen, ihren Aussatz oder Lupus, ihre greulichsten Hautdefekte entblößend, am Wege. Vielen fehlte die Nase; gegen Staub und Wind hatten sie sich darum ein Leder vor die Öffnung der Nasengänge gebunden. Dem hatte eine gestrenge Obrigkeit die Finger oder die ganze Hand abgeschnitten, und von dem oder jenem der erbarmungswürdigen Krüppel erfuhr ich, daß seine Heimat im Lhasa-Gebiet und daß er von dort wegen eines Vergehens verbannt sei.

Auf der Messe sah ich die große Tsawu-Inkarnation, die mit einem üppigen Stab von Klosterleuten gekommen war, sich von ihrem Volk anbeten zu lassen. Endlich bekam ich einen Menschen zu Gesicht, der sich doch manchmal wenigstens zu waschen schien; darum kam er mir wohl erstaunlich hellhäutig vor. Im Hauptraum eines der niedrigen Häuser des Dorfes wurde ich mit dem Lo tsʿa zusammen in Audienz empfangen; meine Diener mußten im Hofe eines anderen Hauses warten. Umgeben von seinen Gelong thronte er »unregsam« auf hohen Kissen in malerischer Pracht, beengt von Symbolen, brennendem Weihrauch und gefüllten Opferschalen. Er trug die gewöhnliche dunkelrote Mönchskleidung, nur war seine Kopfbedeckung von roter und nicht von gelber Farbe. Mich persönlich anzureden dünkte ihm wohl zu herablassend. Einer der Mönche mußte alle Worte, die mir zugedacht waren, wiederholen. Durch diesen wurde ich seiner großen Ergebenheit für den Amban und die Befehle von Peking versichert. Bezüglich meiner Weiterreise bekam ich leider nur ausweichende Antworten. Auf meine Bitte um Führer wollte er zuerst den König befragen, der – wie der Mönch sagte – auf das erste Gerücht von meinem Kommen Soldaten aufgeboten hatte, um mich nach Norden zurückzubringen. Mein Geschenk, eine Weckuhr, wurde mit einem halbgetrockneten, im Herbst geschlachteten Schaf und mit einem Beutel voll Tsamba erwidert.

Von diesem Ausflug zurückgekehrt, suchte ich sogleich meine Weiterreise anzutreten. Aber nirgends ließen sich Führer finden. Jeder, der ortskundig schien, erklärte, daß ihm sein Leben und seine Glieder zu lieb seien. Alle behaupteten nacheinander, daß derjenige, der einem Fremden helfe, geblendet würde. Als ich dem Tsawu Be hu in seinem Kloster oben einen Besuch machen wollte, fand ich schon auf dem Wege eine Menge junger Mönche, die mich mit Steinwürfen empfingen und fest entschlossen waren, mich nicht lebend in ihr Kloster zu lassen. Auch Da Tschang und Ma »Sechsunddreißig«, die abgesandt waren, um dem Be hu weitere Geschenke zu überbringen und um einen Führer zu bitten, wurde der Eintritt ins Kloster verwehrt. Die Feindseligkeit im Dorf wurde zwar nicht offenkundig, doch ließ mich vom vierten Tage ab kein Tibeter mehr in seine Wohnung eintreten. Die »Lao Schan« (die sechs Schen si-Leute) ließen mich bitten, sie nicht mehr zu besuchen, da sie sonst »wegen der Dummheit der Fan tse« boykottiert werden würden. Ja, die Schwierigkeiten wurden für mich so groß, daß nur noch Leute von auswärts es wagten, mir Fleisch und Gerste zu verkaufen. Nachts wurden mehrmals Steine nach meinem kleinen Fenster geworfen, und ein Thermometer, das ich dort aufgestellt hatte, wurde heruntergeschossen.

Als ich deshalb so rasch wie möglich – jetzt ohne Führer – weiterreisen wollte, stieß ich unversehens bei meinen eigenen Begleitern auf den entschiedensten Widerstand. Die Zahl der Tibeter in Mani tschwan und die Geschlossenheit des Boykotts hatten sie stutzig gemacht. Sie wollten nur tun, was der junge Tschang Tung sche und der Lo tsʿa für gut fanden. Tschang Tung sche aber wollte zum König vorausreiten und den Durchmarsch durch sein Gebiet erbitten. Diesen Plan, den bereits der Be hu in Tschendu angeregt hatte, hielt ich von Anfang an für schlecht, denn wenn mich auch der König durch sein Land lassen würde, der »Dewa schung« (sde ba gschung) von Lhasa ließe mich sicher nicht anders als verstohlen und auf Schleichwegen zu sich hinein. Ich mußte inkognito reisen und möglichst bald hinter Dscherku verschwinden.

Meine Chinesen aber verlangten nach einer tibetischen Eskorte für die Weiterreise. Sie versagten mir den Gehorsam, und meine Lage war nicht weit von einer Gefangennahme durch meine eigenen Leute. Ich befürchtete sogar eine offene Meuterei. »Wenn die Fan tse weiter so feindlich gesinnt sind, wäre ich dumm, wollte ich bei dir bleiben, und wenn du mir 100 Tael Silber Monatslohn gäbest«, meinte der Mohammedaner So aus Schang wu tschwan. »Mein Leben ist mir lieber als dein Geld«, fügte der Mohammedaner Hʿai hinzu, derselbe, der in Hsi ning fu beim Dingen, als ich ihm die Gefahren schilderte, ausrief: »Wir Leute von der kleinen Gesellschaft trotzen tausend Feinden. Hui hui haben keine Angst!«

Tschang Tung sche erhielt also schließlich seine Geschenke an den König und schlug, begleitet von dem Schara khoto-Mann Yin lu tse und zwei Reitern aus Dscherku, den Weg zum Nan̂ tsien dyalbo ein.

4. März. Heute, zwei Tage nach dem Abreiten des Tung sche, gab ich in noch dunkler Morgenfrühe den Befehl aus, die Tiere zu satteln, um einen Ausflug ins Westtal zu machen. Wir wollen, fügte ich hinzu, einen Grasplatz suchen, wo die Tiere leichter Futter finden können als an dem kahlen Hang um Dscherku. Mit arger List hoffte ich davonzukommen. Kein Grasplatz sollte mir passend erscheinen, immer weiter wollte ich drängen, und so hoffte ich bald in Gebiete zu kommen, wohin noch keine Kunde über mich gedrungen war. Einige Stunden ritten wir das Westtal hinauf, dann südlich einer Wegspur nach zu einem Paß. Auf der Straße trafen wir Reitertrupps, die uns entgegenkamen, oder die uns einholten. Jeder sprach mit uns, fragte freundlich »Wohin?« und »Wozu?«. Unbehelligt ging unser Marsch weiter und weiter. Meine Mannschaft kam rasch in frische gute Stimmung. Es wurde um die Mittagszeit so warm, daß das Reiten Spaß machte, und daß meine Chinesen ihre Lieder voll Lust und Liebe hinausschmetterten, da – da wälzt sich plötzlich ein Reiterschwarm um eine Felsecke, und sechzig Mann – eine volle Schwadron – ergießen sich über mich. Meine Pistole will ich herausreißen, da steht einer vor mir und streckt mir seine Lanze ins Gesicht, als wollte er mir in den Nasenlöchern stochern oder die Zähne putzen, ein barscher Kerl auf breitbrüstigem Schimmel mit großen schwarzen Tupfen, ein langhaariges Leopardenfell um den Hals, das ihn noch tierischer färbte, und grob und rauh brummt er mich an: »Was hast du Russe hier verloren? Diesen Weg bist du vorher nicht gekommen und darfst du nicht begehen. Es ist heiliges ›Bod yül‹ (Tibeterland). Dreh um! Mach', daß du nach Dscherku zurückkommst.«

Der Reiterhaufen drängte mich von den Lasttieren ab. Ich saß allein auf meinem Gaul inmitten der speerstarrenden Horde, die juchzte und brüllte und sich gleich so nahe an mich herandrängte, daß ich links und rechts nicht bloß die warmen Pferdeleiber, sondern die nackten Knie fühlte. Breite gelbe Zahnschaufeln bleckten so höhnisch grinsend in mein Gesicht, daß ich vor Wut am liebsten um mich gehauen und geschossen hätte. Bis ich meine Leute wiedersah, hatten diese längst kehrtgemacht und trieben in der Ferne unserem Ausgangspunkt zu. Bei ihnen waren nur wenige Dutzend Reiter für notwendig gefunden worden, und diese waren schon zu viel. Willig waren ihnen die Chinesen gefolgt.

Es war ein Aufgebot des Tsawu-Stammes, das ein eiliger Bote der Lama zusammengerufen hatte, um mich zu stellen und zurückzubringen. Jedes der zerstreuten Zelte, die in den oberen Teilen der Täler lagen, hatte ein bis zwei Berittene abgesandt. Der Be hu-Lama hatte seine Leute ausgezeichnet in seiner Gewalt.

Schon der Abend sah mich wieder in meinem engen Lehmstübchen, das 2 auf 3 m Bodenfläche hatte, dessen Decke so niedrig war, daß ich darin nicht aufrecht stehen konnte, dessen Boden aus lehmbestrichenem Reisigflechtwerk bei jedem Tritt sich bog und durchzubrechen drohte. Wie ein Gefangener betrachtete ich durch die eine winzige Luke in der dicken Steinmauer meines Hausturms die wirren Gassen von Dscherku ndo unter mir. Ich beneidete die Männer und die Frauen auf den flachen, staubigen Dächern, die da ohne Unterlaß ihre Gebetmühlen in der Hand schwangen, aber frei waren, in Tibet herumzureisen, wo sie nur wollten. Hämische Augenpaare fühlte ich von allen Seiten auf mich und mein kleines, mit dünnen dreckigen Papierfetzen beklebtes Fensterchen gerichtet, wo einer saß, der neue Pläne schmiedete. Mitternacht war längst vorüber, als meine Kerze verlosch.

Nach dem mißglückten Versuch versprach mir der Dorfälteste, mir wieder Lebensmittel zu verkaufen, und langsam gestaltete sich das Verhältnis zu den Einheimischen besser. Der Be hu ließ sagen, ich solle bis zur Rückkehr des Tung sche im Dorf bleiben. Ich hätte doch nun selbst gesehen, wie wild die Zeltbewohner seien.

Täglich kam jetzt Besuch in meine Wohnung. Jeder Tibeter, den sein Weg in den Ort führte, um einige Bedürfnisse, und seien es nur einige Neuigkeiten und Klatschereien zu erhandeln – und gerade Leute der letzteren Art gab es nicht wenige –, mußte mich gesehen und mit mir zusammen Tee getrunken haben. Alte Bekannte suchten, wenn sie ankamen, zum Zeichen der Freundschaft ihre Stirn an der meinigen zu reiben! Meine Gewehre waren ihnen aber noch viel wichtiger als meine Person, und manch einer saß tagelang in der Küche und bat und bat, ich möchte ihm meine Waffen zeigen.

Die Männer luden mich auch oft ein, mit ihnen nach der Scheibe zu schießen. Man wollte wissen, wie ich mich dabei anstelle. Die Tibeter waren immer scharfe Beobachter. Auch kleine Pferderennen wurden veranstaltet, bei denen, wie in ganz Westchina, derjenige Sieger blieb, der das schnellste Paßpferd sein eigen nannte. Da die kleinen eingeborenen Pferde zwar unermüdlich im Bergsteigen sind und prächtige Hufe haben, aber selten einen ruhigen Paß gehen lernen, so reiten die Vornehmen des Landes die weit kostspieligeren Pferde von Hsi ning und Turkistan. Wie die Pferdezucht, steht auch die heimische Maultierzucht nicht auf der Höhe des ortsüblichen Geschmacks. Alle eingeborenen Maultiere sind von kleiner Gestalt und sehen schwächlich aus. Darum werden die guten Maultiere, die einen Huo fo zu tragen für würdig befunden werden, aus Schen si und Hsi ngan fu eingeführt. Yakrinder halten die Bewohner, soweit sie in Zelten wohnen, in ziemlich großer Zahl. Aber auch diese sind klein und schmächtiger als die Yak vom Kuku nor. Man bringt dies damit in Zusammenhang, daß hier nie alte, sondern bloß unausgewachsene Bullen gehalten werden. Die Yak sind so zahlreich und billig, daß sie einen wichtigen Exportartikel nach Dankar bilden. Wie überall in tibetischen Ländern, stehen die Yakbastarde (ntso) auch in Dscherku hoch im Preis und kosten das Zweieinhalb- bis Dreieinhalbfache eines gewöhnlichen Yakrindes. Sie sind ziemlich rar, weil auch nur selten einmal ein farbiges Zuchttier zu sehen ist. Es wurde mir versichert, das farbige Rind könne das harte Klima schlecht ertragen. Schafzucht ist, verglichen mit der der Mongolen und Tibeter vom Kuku nor, um Dscherku ndo gering. Bei der großen Entfernung und der ngGolokh-Gefahr scheint der Wollhandel mit China nicht ergiebig genug zu sein. Auch hier traf ich nie das Fettschwanzschaf, das der Ts'aidam-Mongole züchtet. Ebenso fehlen die mongolischen Ziegen. Von sonstigen Haustieren sieht man noch winzige graue Esel und Hunde. In den Gassen lief eine große Schar herrenloser Köter umher, die für die allgemeine Reinigung sorgten. In den Höfen wurden Kettenhunde gehalten, langhaarige, bis 50 cm hohe, in der Mitte zwischen Collie und deutschem Schäferhund stehende Tiere. Sie nehmen sich in ihrer gelben und schwarzen Zeichnung, mit den breiten Pfoten und kleinen Wolfsohren, mit der schwarzen Schnauze und dem schwarzen Gaumen eigenartig und schön aus. Eine besonders geschätzte Rasse, die ich am Kuku nor nie sah, ist der »Schadschüch'« (scha tschyi), der Jagdhund, ein schlank gebautes, spitzschnauziges, stichelhaariges Tierchen, halb Windhund, halb Vorstehhund, der zur Fuchsjagd gehalten wird und um Dscherku je nach seiner Güte Preise erzielt, wie sie für ein gutes Reitpferd gezahlt werden. In den Händen von älteren Lama sah ich auch die sogenannten chinesischen Ärmelhündchen (sleevedog), Zwergmöpschen kleinster Form, mit denen die Gläubigen ihre Hutukhtu-Lamen beschenken. Die meisten kommen aus China. Einer der tibetischen Kaufleute hatte auf dem ganzen Weg von Dankar bis Dschendu ein solches Hündchen im Ärmel und wärmte sich seine Hände daran. Da meine selbstgemachten Handschuhe nicht viel taugten, hatte auch ich einen Tag lang den Hund zum Handwärmen in meinem Ärmel. Als aber der Tibeter sah, in welche Gefahr sein Hund bei meinen Notizen und Peilungen kam, nahm er ihn mir schnell wieder ab. Der Geschmack ist bei dieser Zwergrasse vor allem darauf gerichtet, besonders kurze Schnauzen und breite Köpfe zu ziehen. Die Lama lehnen sich darin ganz an die Chinesen an und halten mopsähnliche Hunde für die hübschesten. Es ist wohl nicht Zufall, daß die Mongolen mit ihrem breiten Gesicht das breite Mopsantlitz züchten.

Noch ist ein Haustier zu erwähnen, der Hahn. Mein Hausvater in Dscherku hielt sich sechs Hähne, auf die er sorgsam achtete. Für die Hennen aber hatte er nicht das geringste Interesse. Ihre Eier ißt er nicht und wirft er weg, und Hühnerfleisch kommt höchstens in den Mund des Bettlers. Die Hähne werden – wie ich schon in Barun kurä sah – einzig und allein zum Krähen am frühen Morgen gehalten. In Dscherku ndo mußte selbst die eingefleischteste Schlafmütze an dem mörderischen Hahnenschrei der zahllosen Kikeriki erwachen. Der ehrsame tibetische Hausvater spart seine Butter und sein Schmalz, das zur Beleuchtung nötig ist Die Lampen bestehen aus runden irdenen Schälchen von 5–6 cm Durchmesser ohne Henkel und Schmuck, wie ich aus dem 2. Jahrtausend v. Chr. Hunderte in den Ruinen von Phaistos und Knossos auf Kreta liegen sah. Als Docht dient heute in Tibet meist ein Stück Baumwollzwirn., und geht früh zu Bett; in der langen Nacht ist er darum froh, am ersten und zweiten Hahnenschrei die Nähe des Morgens zu erkennen. Vielleicht aber steckt hinter dieser Liebe und Pflege des Hahns auch noch der uralte Kult, denn die Bönbo-Priester gebrauchen die Hähne noch heute zu Opfern und verspritzen das Blut vor ihren geheimnisvollen Göttern, was all den neuen buddhistischen Sekten ein Greuel ist Die Tibeter erzählen sich, daß die Hähne in der Nacht schreien, weil sie wissen, wann die Sonne auf dem Gipfel des heiligen »Rerab lhunbo« aufleuchtet. Die Hähne spüren die Sonne vom Rerab in ihrem roten Kamm. Der Rerab oder Rerab lhunbo ist der höchste Berg und der Nabel der Welt, um den die Sonne, der Mond und alle Sterne kreisen. Er wird identifiziert mit dem Berg Meru oder Sumeru, dem Göttersitz der indischen Mythologie..

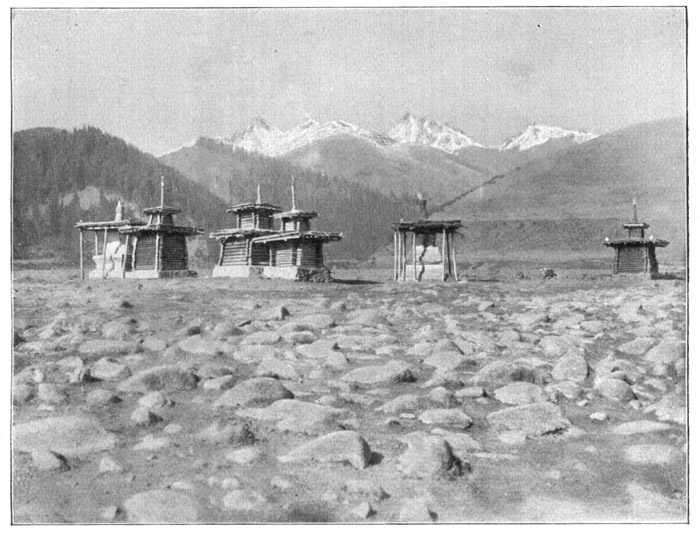

Tafel XXV

Tschorten im Lande Ling gose.

Tafel XXV

Dscherku ndo-er Mädchen vor meiner Behausung.

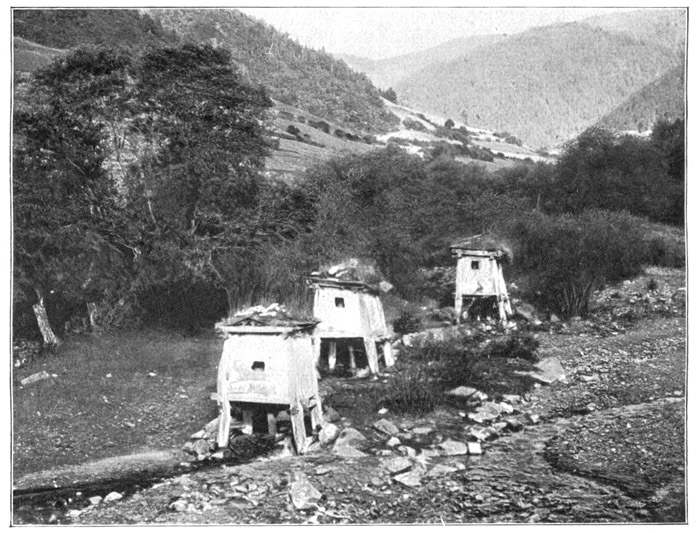

Tafel XXVI

Tanz der Mädchen in Dscherku ndo.

Tafel XXVI

Wassermühlen, die Tag und Nacht Gebetrollen drehen.

Die Verpflegung meiner Karawane blieb in Dscherku sehr teuer und schlecht. Die Tiere hatten es mager, und wir Menschen lebten wie die Einheimischen vornehmlich von animalischer Kost. Für die Mohammedaner erhielt ich von Zeit zu Zeit einen während der Wintermonate abgemagerten, lebenden Hammel, wir anderen aßen das Fleisch von Yak oder Schafen, die die Tibeter im Anfang des Winters – wenn die Tiere fett sind – geschlachtet, bzw. erstickt hatten. Als Brennmaterial kommt wegen der Baumlosigkeit der Umgebung nur Dung in Frage. Alle paar Tage trieben Nomadenweiber einige Dutzend Yak in die Dorfgassen und brachten in großen Säcken getrockneten Yakmist. Etwa 1 Zentner kostete ½ Rupie. Das eigenartige Handelsobjekt stammte von Plätzen, die bis zu 50 km entfernt lagen. Die Zubereitung der Speisen war in Dscherku rasch aus den Händen meines Kochs in zartere, wenn auch nicht sauberere Hände übergegangen (Tafel XXV unten). Schon am ersten Abend, als wir nach Dscherku kamen, drang vom Hofe und von den Räumen, wo meine Diener wohnten, Gekicher bis hinten in meine Klause. Ging ich nach vorn und sah nach, was es denn gebe, so sah ich immer nur einen großen Pelzhaufen auf dem Boden liegen. Am zweiten Abend schlich ich ganz sachte aus meinem Zimmer nach vorn und sah jetzt ein volles Dutzend Dscherku ndoer Schönen bei meinen Dienern am Boden hocken; auf der einen Seite meine Chinesen, zu oberst Tschang Tung sche, Da Tschang und ein paar Tibeter, auf der anderen Seite die Mädels. Es wurden halblaut Lieder gesungen. Einer fing zu trällern an. Eines der Mädchen erwiderte. Man neckte sich mit »Zangskern«, mit Nomadenlyrik:

»Eine Nuß, die ich mit den Zähnen nicht zerbeißen kann,

hat für mich keinen Geschmack.

Eine Liebe, die nur kurz wie ein

Schafböllchen erglühen kann,

hat für mich keinen Geschmack.

Die Feuersglut eines großen trockenen

Büffelfladen

muß die Liebe meines Schätzchens haben.«

Beim Schein eines Butterlämpchens ging es so stundenlang hin und her. Und sowie man einen Laut aus der Richtung meines Zimmers hörte, tauchten die Mädchen mit dem Kopf in den weiten Pelzröcken unter, und einer der eifersüchtigen Tibeter warf noch alte Schaffelle darüber.

Wie Plumpsäcke nahmen sich die Mädchen in den bis an die Waden reichenden Pelzröcken aus, die nach außen ein von Dreck und Fett starrendes Leder zeigten. Die Kopfhaare trugen sie in der Mitte gescheitelt und auf jeder Seite in sechs Zöpfchen gedreht, die hinten mit einem dreizehnten, das vom Scheitel ausging, zusammengebunden waren. Das breite Möpschengesicht paßte mit der Frisur recht gut zusammen, und manches Köpfchen wäre vielleicht gar nicht so übel gewesen, wäre es nur ein bißchen gewaschen worden, und hätten seine Haare nicht allzu viele Bewohner beherbergt; als Parfüm sollte auch nicht bloß ranzige Butter verwendet werden. Aber die Tibeterin soll sich ja nicht waschen; sie wäscht sonst bloß alles Glück herunter.

Die fremden Kaufleute, Klosteragenten wie Chinesen, veranstalten in Dscherku ndo gerne Tanzfeste, wo halbe Nächte lang ein Häufchen junger Mädchen von noch lange nicht zwanzig Jahren sich in zwei Reihen gegenübersteht (Tafel XXVI oben). Während »die Herren« das bierähnliche Gerstengetränk »Tschang« und reichlich Schnaps trinken und auch die Mädchen tüchtig zusprechen lassen, schreiten die jungen Dinger, so leidlich sauber gewaschen und in neue, grüne und rote Kleider gesteckt, bei schrillem Pfeifenton gemessen vor- und rückwärts und singen Stunde um Stunde zweistimmig die alten eigentümlichen Lieder, deren Sinn sie oft selbst nicht mehr richtig verstehen. Zwei oder mehr Sätze dieser Lieder sind immer so vollkommen übereinstimmend gebildet, daß nur die Hauptwörter sich ändern, und daß eine Art »Satzreim« herauskommt. Oft wird auch in mehreren Strophen hintereinander dasselbe Wort angewandt. Beim Tanzen geht es zwei Schritte vor und gleich wieder zurück, ein grünes Tuch wird gereicht und alsbald wieder losgelassen, und selten dreht man sich nach einer Seite, darum ist es im Grunde ein recht einförmiges Treten und Stampfen, um nicht den Rhythmus zu verlieren. Aber keiner kann sich satt sehen, und erst spät in der Nacht nimmt unter dem Einfluß des reichlich genossenen Alkohols die Schnelligkeit etwas zu und jubeln und klatschen alle Zuschauer mit.

Im Dorfe Dscherku leben jedenfalls viel mehr Frauen als Männer. Darum bekommen die Hsi ninger Soldaten leicht ein Mädchen, das sie am Ende ihres Dienstjahres in die Heimat mitnehmen, wie es auch einst mein Da Tschang gehalten hatte. So waren in der Stadt Hsi ning fu vor meinem letzten Aufbruch über zwanzig solcher K'am-Töchter beisammen. Alle aber fühlten sich unglücklich und litten unter Heimweh. Die Lebensweise in der ummauerten Stadt behagt nie den an Freiheit und an ein Leben mit Pferden und Rindern Gewöhnten. Viele von ihnen waren zum Tschendu-Be hu geflüchtet, als er den Amban aufsuchte, und baten unter Tränen, er möchte sie wieder nach Hause mitnehmen. Auch wenn sie den Chinesen einen Sohn gebären, werden sie doch nur ausnahmsweise für voll genommen. Kommt einer ihrer Männer in bessere Verhältnisse, so heiratet er sicherlich sofort eine Chinesin, die dann immer als Hauptfrau angesehen wird und die Fan tse-Frau wie das Aschenbrödel behandelt.

Einer der Vornehmen von Dscherku wußte mir zu erzählen, daß durch die vielen Mädels und die Chinesen heute nur noch acht Familien in Dscherku säßen, in denen nicht nachweislich Chinesenblut fließe. Die Verbindung mit Chinesen scheint nicht weiter übel aufgefaßt zu werden. Die Abkömmlinge solcher Mischehen nennt man »ramaluk« (Ziegenschafe).

In Dscherku sieht man die Frauen und Mädchen immer tätig. Wenn sie nicht im Felde, im Haushalt, bei ihren Kindern und mit Kochen und Wassertragen beschäftigt sind, trifft man sie in der Sonne sitzend und auf ihren kleinen Spindeln Schafwolle spinnend. Das gewonnene Garn wird von ihnen in den offenen Höfen auf riesigen Webstühlen und mit einem Schiffchen von 35 cm Länge in nicht ganz einen Fuß breite Wollstoffe verwoben, die sie später verkaufen, und aus denen die Sommerkleider und Decken genäht werden. Die Frauen rösten auch die Gerste und mahlen die gerösteten Körner auf Handmühlen zu Tsamba. Sie säen und ernten, und höchstens die Führung des schweren klotzigen Pflugs nimmt ihnen der Mann ab. Sie selbst aber müssen dabei die vorgespannten Yak antreiben, wenn es ihnen nicht gar obliegt, den Pflug selber zu ziehen. Auch bei den ansässigen Dscherku's ist es Sache der Frau, das Brennmaterial zu sammeln und den gesammelten Dung in Kuchen zu backen und in der Sonne zu dörren. Und vom Herbst an bis ins Frühjahr hinein steigen sie überdies in Scharen auf die Berge und graben nach den erbsengroßen Knöllchen der Potentilla, die, wie überall in Tibet, so auch in K'am in geröstetem Zustand eine sehr beliebte Zukost bilden.

Auffallenderweise aber können hier die wenigsten Frauen nähen. Alle besseren Kleider, die Stickereien an den Schuhstrümpfen, an den Ärmelaufschlägen und am Kragen stellt immer ein Schneider her. Auch alle Lederarbeiten und die Verzierungen auf Ledergürteln und Ledertaschen macht nicht die Frau, sondern ein Mann. Zu den übrigen Handwerken, die gleichfalls nur von Männern betrieben werden, gehört das Anfertigen von Schuhen, mit der Einschränkung, daß seine Alltagsstiefel jeder selbst macht. Auch Sattler, Schreiner und Zimmerleute konnte ich in Dscherku beobachten. Die letzteren wie die Schmiede waren aber nicht Tibeter, sondern Setschuanesen, die sich nur vorübergehend im Ort aufhielten. Schmiedekunst Ein Schmied in Dscherku konnte Gewehrläufe herstellen. Dieser verstand sich auch auf die Damaszierung von Messer- und Schwertklingen. Er verwendete dazu ein Stück Cantonstahl und Schan si-Eisen, die er tagelang wieder und wieder zusammenhämmerte, und erzielte so eine schöne – freilich echten Damaszenerklingen gegenüber immer noch grobe Damastzeichnung, ehe er an die Herstellung der Klinge ging. In Dankar hatte ich zuvor zwei solche Schmiedekünstler angetroffen; alle waren sie Dunganen. und alle Lederarbeit gilt als schlechtes Gewerbe, als ob – wie beim Barbier in China – ein Fluch darauf läge.

Ein Tagesausflug, von Dscherku das Tal zum Yang tse kiang hinab und einige Stunden in einer linken Seitenschlucht aufwärts, brachte mich zu einem weit bekannten Lama im Deda-Land, der sich von der Welt zurückgezogen und in einer Höhle hatte einmauern lassen. Lange Schnüre mit Wollflöckchen daran, Tausende von bedruckten Wimpeln, im Winde tanzende Schafkiefer, klappernde Pferdekinnbacken, Steine und Felsen, alles über und über mit Sprüchen bedruckt und beschrieben, wiesen uns einen steilen Pfad hinauf zu einer Grotte und zu einer Mauer, hinter der der sonderbare Heilige wohnte. Einige Weiber waren schon vor uns angekommen und belagerten im dunklen Hintergrund der Grotte eine verschlossene Luke. Sie hatten Butter und Tsamba mitgebracht, die sie ihrem Einsiedler zugedacht hatten. Spinnend saßen sie an der Erde und wiederholten ihre Gebetsformel halblaut singend vor sich hin. Eine hatte ihr Ohr an den Laden der Luke gedrückt und horchte mit gottesfürchtigem Blick auf einen hohl und gespenstig tönenden Gesang, der aus dem Innern, von Zeit zu Zeit etwas anschwellend, zu uns herausdrang. »Seit zwei Tagen«, erzählten die Weiber, »hat der Lama den Laden nicht mehr geöffnet. Heute wird er wohl aufmachen.« Klopfen nützte aber auch heute nichts, und wir mußten uns mit den Weibern zusammen lange Stunden gedulden. Schon besprach ich etwas ärgerlich die Umkehr, als doch endlich der Bohlenladen aufklappte und, die ganze winzige Öffnung ausfüllend, ein fahler Kopf erschien. Verfilzte lange, weißliche Haare umrahmten ein verhutzeltes Aszetengesicht, in dem mit schwarzem Schmutz tiefe Rillen und Furchen auf Stirn und Wangen dick verklebt waren. Tiefliegende hohle Augen schienen einen Augenblick gierig nach dem Licht und dem Leben zu lechzen, dann verschwand das grausige Bild des Halbtodes und machte einer noch dürreren Knochenhand Platz, die zitternd nach den dargebrachten Gaben griff. Muffige Kellerluft und schlechte Ausdünstungen drangen aus dem Innern, in dem ein Butterlampendocht schwelte.

Des einen Weibes Kind war erkrankt. »Wird mein Sohn wieder gesund werden?« fragte sie. Langsam brachte der Greis neun grüne Würfel auf den Fenstersims und übergab die Frage dem Schicksal der Würfel.

»Du mußt die Dschoma (sGrolma) im Kloster Tschuschi bitten«, war die Antwort.

»Werde ich mein Pferd gut verkaufen, wenn ich es morgen verkaufe?« fragte die zweite. »Nützt es mir, wenn ich eine Wallfahrt nach Taschi gomba mache?« meinte eine dritte.

Meinen Begleitern, die seinen Segen verlangten, versprach der Einsiedler eine gute Heimkehr und Reichtum, wenn sie sich mit den Göttern gut stellten. Dann klappte der Laden, so plötzlich wie er aufgegangen war, wieder zu, und gleich ging das Rezitieren weiter. In jungen Jahren hatte dieser Scholastiker in Luft und Licht seine theologische Philosophie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Jetzt war er von allem Weltlichen abgeschlossen, jetzt wiederholte er, was er draußen gelernt, und drang bis auf den Grund der Dinge ein, keiner konnte ihn mehr in seiner Betrachtung stören; er mußte bei der nächsten Geburt in einer besseren Welt wiedergeboren werden.

Ein anderer Klausner oder »Tschamba« Lama wohnte im Westen von Dscherku ndo. Der hatte sich nicht vermauern lassen, war aber wegen seines großen Wissens nicht weniger angesehen. Er war »Gechi« Gechi ist einer der höchsten Grade in der buddhistisch-lamaistischen Hierarchie., ja er hatte nach langem Studieren noch andere höhere Doktorgrade der lamaistischen Philosophie und Theologie in den Klöstern von Lhasa erhalten. Er war darum der Stolz der Familie geworden, und seine Verwandten hatten ihm etwas abseits von der Straße ein Häuschen errichtet. Jedermann, der dort vorbeikam, stieg vom Pferd und machte seinen Ko tou davor, und die große Straße machte seinetwegen einen weiten Bogen. Er empfing selten Gäste und nie eine Frau. Nie verließ er sein Heim, und nur mittags trat er vor die Tür. Wenn aber der säuberlich gekleidete, schlanke Mann mit den klugen, mild blickenden Augen in der Tür zu sehen war, flatterten von allen Seiten die Vögel auf ihn zu, setzten sich auf seine Hände und Schultern und pickten die Körner aus seiner Hand. Er war der liebe Freund aller Menschen und Tiere.

In meinem Hause in Dscherku ndo lag auf der anderen Seite meiner Dachterrasse ein Stübchen, das zugleich als Küche diente, und das eine einsame Frau oder ein Fräulein bewohnte. Sie brachte, während ich ihr Wohnnachbar war, ihre Tage mit Spinnen und Weben im Freien zu, saß immer fleißig an einer windgeschützten Mauer in der wärmenden Sonne oder grub auf den Bergen nach Dschuma (Potentilla). Immer war sie geschäftig, und ihr Zimmerchen sah ganz altjüngferlich aus, so aufgeräumt, so sauber und geleckt war es, daß ich mich jedesmal in die Heimat zurückversetzt wähnte, wenn ich einmal hineingucken durfte. Über dem tischförmigen Herde hingen blitzblank funkelnde Messinglöffel, -schapfen und Kasserollen, schön nach der Größe ausgerichtet. Auf einer Truhenkiste an der Rückwand lagen in Seide gewickelte und sichtlich liebevoll gepflegte Gebetblätter. In Nischen der Lehmmauer standen die Holzschalen und die bunt bemalten Holzteller für Ehrengäste. Dort hingen auch getrocknete Hammelskeulen, und dort war ihr Vorrat an Gerste aufbewahrt. Der Bettplatz war ein winziges Fell einer Antilope, neben dem bei Tag einige Pelzmäntel zum Zudecken aufgerollt lagen; Spindeln, Weberschiffchen, Garn, rohe Wolle und schon verarbeiteter Stoff füllten eine ganze Ecke. Das Licht aber fiel durch ein viereckiges Loch in der Decke. An Fenstern gab's nur eine handbreite Schießscharte.

Mein Aufenthalt in Dscherku fiel in die ersten Monate nach dem tibetischen Neujahr, darum sah ich in dieser Wohnung noch die Zeichnungen, die um die tibetische Jahreswende über den Herd an die Wand gemalt werden. Von der geschwärzten Lehmmauer hob sich weiß, mit weißem Weizenmehlkleister aufgetragen, ein Ornament in der Art unseres Mäanders ab, neben dem man aus demselben Material Ringfiguren und eine Zeichnung, den Umrissen einer großen Vase nicht unähnlich, erkennen konnte. In manchen Wohnungen, wie z. B. bei meinem Hauswirt, war außerdem noch das Hakenkreuz mit Weizenmehl auf die Wand gemalt, und die Figur des laufenden Hundes wurde mir erklärt als aus einer Reihe von Hakenkreuzen entstanden. Über die Bedeutung dieser alten Sitte und der Ornamente aber, die noch aus vorbuddhistischer Zeit zu stammen scheinen, auch über die Vorstellungen, die die Tibeter sich dabei machen, konnte ich leider nichts Neues in Erfahrung bringen. So weit drang ich nicht ins Vertrauen der Leute. Die meisten machen wohl auch die Zeichen, ohne viel zu denken, an ihre Hauswände, nur weil »man« sie eben macht.

Die Tage in Dscherku, die ich eng zwischen den eigenartigen Menschen verlebte, verflogen mir rasch. Jeder Besucher und Bettler (Tafel XXI unten), jeglicher kläglich um eine Handvoll Tsamba stammelnde Lamajunge trug mir Interessantes zu (Tafel XXII unten) Hunderte und aber Hunderte junger Pilger und Mönchsnovizen ziehen jährlich zu zweien und dreien von der Mongolei und von Amdo über Labrang gomba und Rardscha gomba und durch das Land der ngGolokhs zu Fuß nach Lhasa. Ein Paar Lederstiefel, die sie unterwegs meist schonen und ausziehen, eine Filzkapotte als alleiniger Schutz gegen Kälte und Schnee über dem dünnen Mönchsgewand, Stahl, Feuerstein, ein irdener Kochtopf und eine hölzerne Eßschale,ein Säckchen für Tsamba sind ihre Begleiter, und so geht es, von Zelt zu Zelt bettelnd, zu den Klöstern von Lhasa, wo sie etwa nach einem halben Jahr nach Verlassen der Grenze von Kan su eintreffen; so lange währt der Kampf mit dem Hunger und dem Frieren, und so ist man schon in den Tagen von Tsong ka ba zu seinen heiligen Schulen nach Zentraltibet gezogen. Wer es wagt, mehr mitzunehmen, erweckt bei den Nomaden am Wege nicht Mitleid, reizt im Gegenteil die Habsucht der Begegnenden und wird ausgeplündert. Nicht bloß einer dieser lernbegierigen Bettelmönche erzählte, daß Räuber seine Kleiderstücke nach eingenähten Rupien durchsucht hätten.. Der fahrende Gaukler, der blind oder knielahm, mit abgeschnittenen Ohren oder durchtrennter Achillessehne bis in mein Wohnloch heraufgekrochen kam, sang mir seine schönsten tibetischen Traumbilder vor. Meist wußten sie mir kürzer oder länger, bald in Reimen, bald nur in Prosa, vom Helden Gesar, ihrem Safrankönig, und vom Lande gLing zu berichten.

Stark gekürzt und vom verwirrendsten Beiwerk entblättert hörte ich hier das Gesarmärchen auf folgende Weise:

Die Gesarsage (Aufzeichnung von Dscherku ndo).

Auf der Erde, im Lande gLing, war man nach vielen glücklichen Jahren, in denen man die Ameisen, die Mäuse, die Lerchen, die Bären und die Mücken zu Steuern herangezogen hatte, sehr unglücklich geworden. Man hatte seinen alten König verloren und mußte selbst Tribut entrichten. Endlich erbarmten sich aber die Himmlischen wieder der Leute von gLing und sandten ihnen »Gesar« dyalbo als König und Erlöser. Gesar lebte zuvor als Göttersohn im Himmel und war der jüngste von drei Brüdern und noch ein Säugling. Die Knöchelwürfel hatten entschieden, wer von den dreien der Gesar werden müsse.

In Gestalt eines schneeweißen Vogels flog der Göttersohn auf die Erde hinab und setzte sich auf das Zelt seiner irdischen Mutter, verwandelte sich dort in eine Mücke, flog ihr in den Mund und kroch ihr in dieser Gestalt bis in den Magen und in die Leber. Als der junge Gesar dann von seiner irdischen Mutter geboren war, konnte er sogleich sprechen und hatte, noch nicht ein Jahr alt, die wildesten Wundertiere und Riesen, die ihm und seinen Untertanen nach dem Leben trachteten, unschädlich gemacht. Seine himmlische Mutter hatte ihm ein schwarzbraunes Wunderpferd zu Hilfe gesandt und Wunderpfeile, einen Bogen und ein Schwert von dreißig Klaftern übergeben, die sich alle beim Nichtgebrauch als kleine Strohhälmchen hinters Ohr stecken ließen.

Bald darauf ging er zum ersten Male auf die Brautschau. Er kam zu einem König, dessen Tochter er zum Weibe begehrte. Der König verlangte aber, daß der Freier zuvor mit einem feindlichen Riesen kämpfe. Gesar warf diesen Gegner nach dem ersten Anprall in den Himmel hinauf, und da er dorthin nicht gehörte, so schleuderten ihn die Himmlischen alsbald wieder auf die Erde zurück. Die Erdgeister aber, nicht mehr willens, ich In gLing aber war seines Bleibens nicht lange; Gesar zog aus, um den schwarzen Dud zu bekämpfen. Der Dud war ein Ungeheuer mit neun Hörnern, neun Augen und neun langen Armen und fraß Menschen. Gesar, der ja selbst ein Mensch war, sollte das Scheusal aus der Welt schaffen. Der Weg zum Dud war jedoch keineswegs einfach zu finden, und Gesar brauchte lange, um zu seinem Ziele zu gelangen. (Der Bericht über diese Irrfahrten wird darum oft tagelang von den Erzählern ausgesponnen.)

Einmal gelangte er auf einen hohen Berg, von dem aus er den Dud zum ersten Male erblickte. Er legte einen Pfeil an die Sehne seines Bogens, aber erst als die Himmlischen das Himmelsgewölbe etwas in die Höhe gezogen und die Erdgötter den Berg etwas hinabgezogen hatten, hatte er genügend Platz zum Abschießen, und dann schoß er dem Dud alle seine neun Hörner ab.

Einmal ritt er durch einen Wald, dessen dicht stehende und dicke Stämme ihn totdrücken wollten. Sein Wunderpferd aber war so rasch, daß die Stämme erst zusammenklappten, als nur noch ein paar Schwanzhaare des Pferdes im Walde waren. Diese allerdings wurden ausgerissen. Endlich kam er ans Zelt des Dud, als dieser eben ausgegangen war. Er traf aber dessen Frau, die Mitleid mit ihm hatte und ihn, nachdem sie ihm Essen gereicht hatte, in ein Aschenloch des Herdes versteckte. Als Dud nach Hause zu seiner Frau zurückkam, roch er gleich das Menschenfleisch und suchte nach Gesar, um ihn zu fressen; aber zum Glück fand er ihn nicht. Schließlich legte sich Dud ermüdet zum Schlafen nieder und schlief ein. Während seines Schlafes kam Gesar aus seinem Versteck, schoß nach Dud und verwundete ihn. Darauf aber rangen sie noch zusammen, und es wäre Gesar noch schlimm ergangen, wenn nicht die Frau ihm geholfen hätte. Sie streute nämlich dem Dud Erbsen unter die Füße, dem Gesar aber Sand. Dadurch stand Gesar fest, während Dud bald zu Boden fiel. Gesar band hierauf seinen Gegner und tötete ihn. Nach dem Tode des Dud kehrte Gesar mit der Frau des Dud nach gLing zurück.

Als er jedoch in die Nähe seiner Heimat kam, erfuhr er, daß drei Könige von Hor das Land gLing inzwischen verwüstet und seine Frau entführt hatten. Deshalb zog er sogleich weiter in den Krieg mit den Hor. Er schlug auch diese, nahm ihnen nicht bloß den Raub wieder ab, sondern auch ihre Frauen und ihre ganze Habe dazu, und »gLing Gesar dyalbo« war nun sehr reich. Er hatte gLing, die Habe des Dud, die Habe von Hor und drei Frauen. Er wurde sehr alt und hatte viele Söhne.

Heute ist Gesar von Ladak bis Ta tsien lu, von Darjeeling bis weit hinter Hsi ning fu hinaus der bekannteste Volksheld. Es wird aber wohl immer eine Streitfrage bleiben, wer Gesar eigentlich war, und welche geschichtlichen Tatsachen der Sage zugrunde liegen oder in ihr zusammengeworfen sind. Wenn man an die Lebendigkeit der Erinnerungen an Gesar denkt, an alle die Gesarsteine, Gesarfurten, -höhlen, -hand- und -fußabdrücke und sonstigen Spuren, von denen die Tibeter sich auf Schritt und Tritt zu erzählen wissen, so ist man zumal als Reisender überzeugt, die Sage sei tibetischen Ursprungs. Bei der ersten Heirat soll es sich um die Werbung um eine chinesische Kaisertochter, beim Kampf gegen Dud um Kriege gegen die Fürsten von Khotan, bei den Hor um Kämpfe mit Mongolen (Hor) oder Tu ku hun handeln. Die K'amba versichern, daß die Hor diejenigen Mongolen gewesen seien, die einst ganz Osttibet erobert hätten, also die Tu ku hun. Im Gesarepos sind vermutlich die Taten des großen Srong btsan sgambo und seiner Vorgänger volkstümlich verarbeitet.

Am 21. März kam Tschang Tung sche aus dem Mekong-Tal zurück. Er hatte sechs Tage zum Schloß des Nah tsien-Königs zu reiten gehabt und brauchte nicht ganz die gleiche Zeit für den Heimweg. Er sah nicht verhungert und angestrengt aus; kaum aber hatte er mein Zimmer betreten, so machte er mit Yin lu tse zusammen einen Ko tou vor mir und begann mit bitteren Klagen über die Behandlung, die ihnen unterwegs widerfahren sei. Überall seien die Tibeter abweisend gewesen, selten einmal hätten sie in einem Zelt geschlafen, und im Schlosse angekommen, habe sie der Ts'ien hu keiner Audienz gewürdigt. Nach tagelangem Warten sei endlich ein Be hu zu ihnen gesandt worden, der durch seinen Nirba mit ihnen sprach. Tschang Tung sche schloß hieran sogleich die Bitte an, ihn aus meinen Diensten zu entlassen. Er könne nicht mehr weiter mit mir gehen, meinte er.

»Ich habe meinen Auftrag erledigt; ich war bei Nan̂ tsien dyalbo.«

»Und was hast du beim König erreicht?«

»Der König und seine Leute haben uns schlecht und erniedrigend behandelt. Sie haben uns verflucht, weil wir dich, einen Fremden, in ihr Land bringen. Sie führten uns in ein großes und leeres Haus. In diesem hätten wir alle mit dir wohnen sollen. Vier Diener waren für dich, Herr, bestimmt, um dir beim Empfang jeden Wunsch an den Augen abzulesen. Man wollte dich köstlich bewirten; Reis, Zucker, Wein und Bier waren bereitgestellt. Nicht fern von den Häusern des Königs aber sah ich in Tuchzelten fünfhundert Soldaten warten. Neben ihnen lagen Berge von Reisig. Wäre ich nicht vorausgeschickt worden, sie hätten uns alle in das leere und abseits stehende Haus eingeladen. Nach einem Gastmahl hätten in der ersten Nacht die fünfhundert Mann die Reisigbündel hoch um das Haus geschichtet, hätten sie dann angezündet, und wer durch einen kühnen Sprung dem Feuertod hätte entrinnen wollen, der wäre von den Kugeln und Lanzen der fünfhundert rings um das Haus aufgestellten Soldaten getötet worden.«

»Du bist wohl ein Weib, daß du durch solche Ammenmärchen dich einschüchtern läßt«, gab ich dem Tung sche zurück. »Du warst vom Schnaps des Königs berauscht und hast diese Geschichten und Drohungen geträumt.«

Doch der Tung sche wich von seiner Erzählung kein Tüpfelchen ab, und ehe er sie noch weiter ausspinnen konnte, ging die Tür auf, und alle anderen Leute drängten in mein Stübchen. Zu sechsen warfen sie sich vor mir auf die Knie, machten Ko tou nach Ko tou und flehten mich an, nach Hsi ning fu umzukehren. »Wir kannten nicht die Schlechtigkeit der Fan tse«, riefen sie einstimmig. »Wir gehen keinen Schritt weiter mit dir; denn weiterzugehen heißt nur ›diu ming‹, das Leben verlieren.« Sie kannten bereits alle Drohungen des Fan tse-Königs und waren vollkommen verzagt. Ich war überzeugt, daß an der Erzählung des Tung sche kein wahres Wort war, und daß er ein abgekartetes Spiel mit mir trieb. Ich überlegte hin und her, wie ich meine Diener für mich gewinnen könnte. Ich überschlug meine Reisekasse. Ohne mich wichtiger Mittel zu entblößen, konnte ich ihnen nicht noch mehr Vorschuß geben, als sie schon hatten. Und eine andere Macht als die des Geldes gab es nicht.

Am anderen Morgen kam in aller Frühe »Sechsunddreißig« zu mir gelaufen und kündigte die Ankunft eines Nan̂ tsien Be hu an. Gefolgt von zwei Bewaffneten, trat ein üppig gekleideter und stolz um sich blickender Fan tse bei mir ein, dessen Züge durch eine auffallend schmale und feine Nase, sowie durch eine ruhige Vornehmheit sehr anziehend wirkten. Er trug sein breites Schwert in einer reich mit Gold und Edelsteinen verzierten Scheide in der Hand, wie es die Etikette gebietet, und hatte auf dem Kopf einen runden, fußhohen Staatshut, der von einem großen Kristallknopf gekrönt war, von dem aus ein Wald von feuerroten Seidenschnüren nach allen Seiten herabflutete, so daß er mich an einen Tambourmajor unserer Garde erinnerte. Die roten Schnüre stießen unten auf eine gelbe Krempe, die in Tellerform vom Kopfe abstand. Der Träger dieser vornehmen Kopfbedeckung wurde mir als einer der vier Adligen vorgestellt, die als nächste Berater oder Pfalzgrafen um die Person des Königs sind. Er war auf Befehl seines Herrn hinter Tschang Tung sche hergeritten, um mich, wie sich bald zeigte, auf dem kürzesten Wege aus dem Land zu jagen.

Als man sich begrüßt und Platz genommen hatte, bot ich ihm in chinesischer Weise Tee an, er aber platzte amtlich und mit fest klingender Stimme heraus: »Wir Tibeter sind dumm wie die Rinder. Wir verstehen nichts, wir können nichts und haben vor allem Fremden Angst. Ihr Fremden seid klug, ihr Fremden seid in allen Handwerken erfahren, ihr Fremden habt großen Mut. Unsere Leute wollen nicht, daß du in unser Land kommst, denn sie sind feig und haben Angst vor allem Fremden, und darum gestattet auch der König nicht, daß du weiter hier herumreist ...« Ohne Unterbrechung plätscherte seine Rede auf solche Art mit Vergleichen und Beispielen gespickt weiter. Tibeter halten ja immer endlose Reden, und in der einfachsten Hütte geht es wie in einem Parlamente zu. Mehrmals wiederholte er zur allgemeinen Erheiterung mit ernstester Miene seine Einleitung: »Wir sind dumm wie die Ochsen und wissen nicht, was wir tun.« – »Gehe zurück,« meinte er hochmütig, »woher du gekommen bist, und wir werden als Freunde scheiden.« Um mir den guten Willen und die Großmut seines Fürsten zu zeigen, legte er zum Schluß seiner Rede einen großen Khádar, ein Panther- und ein Fuchsfell vor meinen Sitz und bat mich, diese anzunehmen. »Es sind nur Felle wilder Tiere. Es ist aber das einzige, was unser Land an Wertvollem besitzt. Für die Augen von euch Fremden ist es freilich ein Nichts.«

»Wie kann ich diese Geschenke annehmen,« erwiderte ich ihm, »wenn ihr mich wie einen Verbrecher des Landes verweist und mir die Weiterreise nach Süden verbietet?«

»Ich verliere meine Stellung und mein Leben, wenn ich dich nicht an die Grenze bringe. Wenn du durchaus nach Süden mußt, so gehe über Ka ts'a. Über Ka ts'a führt die große Straße nach China. Hinter Ka ts'a kannst du nach Süden gehen.«

Ka ts'a liegt bereits jenseits der Grenze des Nan̂ tsien-Reiches und in Dergi. Niemand bürgte mir, daß ich dort nach Süden gelassen würde. Ich ging daher auf diesen Plan nicht ein und schlug vor, im Westen um den Stamm des Nan̂ tsien-Königs herumzureisen. Ich stieß aber auf entschiedensten Widerstand. Bis hinter den Yang tse kiang nach Tschendu sollte ich zurückgehen, wollte ich nach Westen ausbiegen. Wenn mich dort aber auch Guts'a und Nam tso durchlassen würden, die Yüchü würden sicher wieder wie im Jahr vorher über mich herfallen.

Ich kalkulierte im stillen, der Be hu sei doch wohl wegen ganz anderer Geschäfte nach Dscherku ndo gekommen, und dachte bei mir, ruhig abzuwarten, bis dieser Herr wieder abgereist sei. Durch das Fenster auf die Ebene im Süden weisend, zeigte mir der Beamte jedoch ein weißes Zeltlager, das dort eben im Entstehen begriffen war; ich konnte Dutzende von Pferden zählen und sah in der Morgensonne die Lanzenspitzen und Gewehrläufe glitzern. »Dies sind meine Soldaten,« fügte er trocken hinzu, »die mir helfen sollen, dich nach Ka ts'a zu geleiten.«

Höhnisch dankte ich ihm für die große Ehre, die er mir zugedacht, und daß er, um nur mich, einen einzelnen friedlichen Reisenden, abzuschieben, solch einen Haufen Landwehr aufgeboten hatte.

Als der Bon endlich gegangen war, trat mein Hauswirt herein und kündigte die Wohnung mit der Behauptung, er habe sie anderweitig vermietet; er habe nicht gewußt, daß ich so lange bliebe. Zum mindesten war System in der Art, wie der Be hu vorging.

Am Nachmittage wurde angefragt, wann ich abzureisen gedenke. Als ich antworten ließ, meine Pferde seien zu matt, ich könne erst reisen, wenn das Gras gewachsen sei, kamen am Abend Lamas vom Kloster und boten mir schöne Pferde zu mäßigen Preisen an. »Ich habe kein Geld, sie zu kaufen,« sagte ich, »es ist alles so sehr teuer bei euch.« Darauf wurde mir noch in der Nacht vom bTschang dsod des Klosters Ula angeboten, so weit ich sie nur wünsche.

Als ich am folgenden Morgen noch immer keine Anstalten traf, meine Sachen zur Abreise zu richten, versuchte der Tung sche mich einzuschüchtern, indem er behauptete, die Tibeter würden Gewalt anwenden, um mich hinauszuschaffen. Als Antwort gab ich ihm Geld und wies ihn an, sich selbst zu verköstigen. Ich fürchtete selbst, man werde mir wieder den Markt verbieten. Für die Pferde und für mich hoffte ich für einige Wochen noch auszureichen. Ich ließ jetzt den Be hu wissen, ich sei krank und könne augenblicklich nicht abreisen; denn noch immer lebte ich in der Hoffnung, der Be hu würde heimreiten, und ich könne nach Westen ausbrechen. Da trat der Be hu ein zweites Mal bei mir ein und erklärte ärgerlich, nicht länger warten zu wollen. »Wie kannst du als einzelner Peling versuchen, etwas durchzusetzen«, meinte er grob. »Vor einigen Jahren sind zehntausend Peling nach Lhasa gekommen und mußten schließlich auf dem Wege, den sie gekommen waren, auch wieder unverrichteter Dinge zurückkehren. Unsere Götter haben nicht einmal geduldet, daß sie in den Tempeln und Klöstern das Kleinste wegnahmen.«

Als er gegangen war, wurden meine Diener aufs neue rebellisch. Sie verlangten gebieterisch, daß ich abreise, und drohten wieder, mich allein zu lassen, obwohl oder vielleicht gerade weil sie noch mehr als zwei Monate Vorschuß von mir hatten. Es blieb schließlich kein anderer Ausweg für mich, als klein beizugeben. Von dem Augenblicke an, wo ich bestimmt versichert hatte, auf der Straße nach Ka ts'a, wie die Tibeter wollten, weiterzureisen, war wieder alles in Ordnung. Die Hui hui sangen und tanzten. Die chinesischen Kaufleute kamen glückwünschend zu mir, der Tsawu Be hu sandte einen neuen Khádar, und alle Einwohner zeigten freundliche Gesichter und machten allerlei kleine Geschenke. Mein Aufbruch wurde ein kleines Volksfest. Der Hauswirt führte eigenhändig mein Reitpferd am Zügel, und wie am ersten Tage rief es aus hundert Kehlen: »Odyi!« – »Madyi!« – »Odyi!« – »Madyi!« Manchem Mädchen rollte eine Träne über die Wange, ein Beweis, wie festen Fuß meine Begleiter hier gefaßt hatten. Diese hatten kurz vor dem Aufbruch ein großes Wacholderfeuer entzündet und Körper und Gliedmaßen, wie auch die Kleider in den Rauch gesteckt. Sie räucherten sich, weil sie mit tibetischen Frauen in Berührung gekommen waren; jetzt deuchten sie sich wieder fleckenlos und rein.

Mit meinem Da Tschang und mit Ma »Sechsunddreißig« hatte ich bei der Abreise ein ernstes Wort zu reden. Obwohl Da Tschang sich erst kurz vor unserem Aufbruch in Hsi ning mit einer Chinesin verheiratet hatte, wollte er jetzt ein Dscherku ndoer Mädchen mitnehmen, und auch »Sechsunddreißig«, der schon mehrfacher Familienvater war und außer seiner ersten Frau nach dem Tode eines älteren Bruders seine Schwägerin als Frau übernommen hatte, fühlte sich so sehr zu einer Tibeterin hingezogen, daß er glaubte, sie nicht mehr lassen zu können. Dadurch, daß ich beiden rundweg abschlug, ihre Geliebten mitreiten zu lassen, hatte ich leider von nun an in meiner Gesellschaft die zwei aufsässigsten Diener, die es geben kann. Beide waren voll des Lobes der tibetischen Frauen, der Nomaden wie der Bäuerinnen. Sie seien so sehr freundlich und anstellig und hilfsbereit. Um der liebevollen Pflege tibetischer Frauen willen geben nicht wenige Chinesen ihre alte Heimat auf und ziehen in die kalten Steppen und zu den wildesten Stämmen. Bei den Tibetern beobachtete ich oft ein wunderschönes Familienleben, während in China das Zusammenleben häufig zur kalten Konvention herabgesunken ist, in der nur Selbstsucht großgezogen werden kann.

Am ersten Reisetage gingen meine eigenen Tiere vollkommen leer. Ula-Ochsen und Ula-Maultiere schleppten meine Habseligkeiten, und meine Begleiter waren auf Ula-Pferden beritten, die der Nan̂ tsien Be hu beschafft hatte. Wir zogen zunächst nach Süden das Tal hinauf, kamen nach zwei Stunden an dem malerischen Tschanggu gomba vorüber und betraten eine breite Kalksteinzone, die wilde Gipfelformen und zahlreiche ausgewaschene Felsgrotten zeigt, und die der nach Dscherku ndo fließende Bach durchbrochen hat. Die Phantasie der Bewohner hat die absonderlichen Gestaltungen des Kalkes seit Urzeiten mit Göttern und Geistern belebt und darin »Tugendhöhlen« und andere Spielereien guter Geister und Titanen entdeckt. Südlich der Kalke zieht ein mehrere Kilometer breites Hochtal, die Ba tang, mit reichen Viehweiden sacht ansteigend nach Südosten. Dahinter im Süden und als südliche Umrahmung der Ba tang türmt sich aus Schiefer und Granit eine neue und sehr hohe Gipfelkette. Einige Zacken erreichen 6000 m absoluter Höhe. In das breite Längstal schieben sich von diesen Bergen alte dicke Schotter- und Moränenwälle hinein, deren Zungen noch heute von Gletschern reden, während zurzeit aus dieser ganzen Gegend längst die letzten Reste der Eiszeit verschwunden sind. Noch war kein grünes Gräschen zu entdecken, doch auf den zahlreichen Tümpeln glucksten schon die gelben Gänseehepaare.

Die Ba tang ist das Land der zwei Stämme Lada und Puchün. Die Mehrzahl der Bewohner besteht hier in 4000 m Höhe wieder aus Zeltnomaden. Nur ein paar Klöster und die Fürstensitze haben feste Gebäude. Wenige Kilometer südlich Dscherku ndo hatten die Felder aufgehört.

Ich kam am ersten Tage bis zum Kloster Betschin gomba, 25 km von Dscherku ndo. Ein kleines Haus war mir für die Nacht bereitgestellt worden, doch zog ich vor, in meinem Zelt zu schlafen. Ein Reisender, der nicht durch seine Führer auf das Kloster aufmerksam gemacht wird, kann ahnungslos dicht an Betschin gomba vorüberreiten, so versteckt sitzt es zwischen den weißen Kalkfelsen. Es soll dreihundert Mönche und zwei Inkarnationen haben und gehört der Nima-Sekte an. Der Haupttempel hat ein schönes Golddach; in der Umgebung sind mehrere Einsiedeleien.

Am nächsten Tage führte mich die breit ausgetretene Straße an den Häusern des Puchün Be hu vorüber, hierauf über einen Paß von wenig mehr als 4200 m Höhe, dann mäßig steil in ein Waldtal hinab, bis wir in 3700 m auf Felder und auf die Steinhäuser des Dorfes Ka ts'a trafen. Bereits auf diesem Marsche fehlte die Begleitung des Nan̂ tsien Be hu und damit auch die tibetische Ula, die mir einen Monat weit versprochen worden war. Die Häuptlinge von Lada und Puchün sandten nur zwei Khádar und ließen sagen, es sei ihnen nicht bekannt, daß je vorher Fremdlingen Ula gestellt worden sei. Ganz logisch sträubten sie sich gegen die Einführung eines Präzedenzfalles. Sie boten mir aber für je 50 kg ein Tier zur Miete bis Ka ts'a an, wofür sie pro Tier 1 Rupie berechneten.

Meiner Aufnahme im Dorfe Ka ts'a, das bereits im Königreich Dergi liegt, sahen wir alle mit Spannung entgegen. Sie war aber gut, denn sie war höchst gleichgültig von Seiten der Tibeter. Ohne Widerrede ließen sie uns in ein halbzerfallenes einstöckiges Haus einziehen, das, einst ein weitläufiger Ya men, heute als Rasthaus für vornehmere Reisende dient. Eine neue unangenehme Überraschung brachte mir hier dagegen Tschang Tung sche. Kaum daß wir abgeladen hatten, trat er mit einer Abschiedsrede auf mich zu. Er müsse noch einmal zum König reiten, meinte er; denn er habe seine Papiere nicht zurückerhalten. Alle meine Einwürfe, auch daß mir im Ya men in Hsi ning fu versprochen worden war, der Tung sche werde mindestens bis an den ersten chinesischen Militärposten mitgehen, stießen auf taube Ohren. Tschang Tung sche wollte nicht weiter. Er verschanzte sich hinter der Behauptung, er sei mir außerhalb des Nan̂ tsien-Gebiets sicher nichts nütze, er habe anderseits im Interesse seines Ya mens noch einige wichtige Geschäfte beim König zu versehen. Jeder neue Einwurf von meiner Seite erzeugte neue lügenhafte Ausreden. Man hat sich in solchen Fällen mit offenen Augen antölpeln zu lassen und kann nur gute Miene zum bösen Spiel machen. Nachdem ich ihm meine Überzeugung auf den Kopf zugesagt hatte, gab ich ihm sein Gehalt für ein weiteres Vierteljahr, schenkte ihm ein Reitpferd und schrieb in englischer Sprache an seinen Vorgesetzten, daß ich ihm für den Tung sche danke, daß mich dieser aber mitten im Ts'ao ti an einer Stelle verlassen habe, wo ich keinerlei Ersatz finden könne. Als er hierauf rasch eine Tasse Buttertee geschlürft und Lebensmittel für die nächsten Tage zu sich gesteckt hatte, machte er mit dem Lo ts'a zusammen einen Ko tou, dann trabten sie eilig das Waldtal hinauf nach Betschin gomba zurück.

An diesem Abend jagte ich auf weiße Fasanen, die hier zu Hunderten am Waldrand standen. Sie sind kaum kleiner als die europäischen Fasanen, waren sehr scheu und ließen ihren helltönenden Warnungsruf schon aus großer Ferne erklingen. Sie lieferten einen recht guten Braten und kamen bis in die Rhododendronwälder hinauf vor, so daß ich sie noch in 4000 m Höhe antraf. Es gibt in K'am zwei Arten weißer Fasanen, die beide zwischen 3000 und 4000 m verbreitet sind.

In der Nacht setzte ich mich an das Waka der Mannschaft und gab freigebig Schnaps zum besten, um die Stimmung zu heben und Yin lu tse über Tschang Tung sche auszuhorchen. Bald löste sich auch Yin lu tses Zunge. Er erzählte noch einmal von den Drohungen der Nan̂ tsien-Leute; daß der König Tschangs Papiere behalten habe, war natürlich erlogen. Tschang hoffte, der König werde ihm zwölf Ochsen und zwei Pferde geben und andere Wohltaten erweisen. Kurz, ich fand durch Yin lu tse meine Vermutung bestätigt, daß der amtliche Dolmetscher, den ich diesmal bei mir hatte, mich in aller Form verraten und verkauft hatte.

Am 27. März erreichten wir wieder den tief eingeschnittenen Yang tse kiang und am 28. März nach einem scharfen Ritt und ermüdendem Auf und Ab den Fährplatz, der Tschomdo heißen soll, und an dem die große Straße auf das linke Ufer übersetzt. Zwei Lehmhütten stehen dort am Eingang eines großen Seitentals; es sind die Wohnungen der Fährleute. Am Ufer selbst erhoben sich Mauern von anderthalb Manneshöhen und vier und fünf Fuß Dicke. Jeder einzelne Quaderstein dieser Mauern war eine halbe Yaklast chinesischen Tees, der, in rohe schwarze Yakhäute gepreßt und genäht, auf die Weiterreise nach Zentraltibet wartete. Achthundert Ochsen sollten die nächsten Tage kommen und sie auf dem Wege, den ich soeben herabgekommen war, ins Innere schaffen.

Bei den Fährleuten erfuhr ich, daß dem kräftigen, 8 m breiten und 1 m im Durchschnitt tiefen Flüßchen Tscho tschü, das bei Tschomdo mündet, eine Straße nach Tsiamdo folgt, auf der man in acht Tagen durch das freie Fürstentum Lhado den Ort Tsiamdo und die große Straße Batang–Lhari–Lhasa erreichen kann. Leichtsinnigerweise teilte ich meine Absicht, dieser Straße nach Süden zu folgen, noch am gleichen Abend der Mannschaft mit. Am nächsten Morgen waren Yin lu tse und Ma »Sechsunddreißig« auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Yin lu tse hatte sich mit Tschang Tung sche sehr angefreundet, und »Sechsunddreißig« hatte eine ernste Liebschaft in Dscherku ndo zurückgelassen. So war es vielleicht auch nur ein zufälliges Zusammentreffen, daß sie gerade in dieser Nacht ausrückten. Nun fiel mir auf, daß jeden Tag einer von ihnen mit der Bitte um einen größeren Vorschuß bei mir erschienen war. Auch baten beide, ihnen Gewehre für die Nacht zu lassen, weil Räuber in der Nähe seien. Da ich aber die Gewehre im Innern meines Zeltes behielt und die Pferde wie jeden Abend an der Kette angeschlossen und die Schlüssel dazu auch im Schlafe noch in der Tasche getragen hatte, so war mein Schaden nicht allzu groß. Es war nur ein gold- und silbertauschiertes und mit Karneolen geschmücktes Schwert mitgegangen, das ich in Dscherku ndo von einem Häuptling der Gerdschi erstanden hatte. Am lautesten schimpften die beiden zurückgebliebenen Dunganen Hai und So über die Flüchtigen. »Sie haben unseren einzigen koscheren Kochtopf mitlaufen lassen«, jammerten sie voller Verzweiflung, »und obendrein die koschere Wegzehrung für die nächsten vierzehn Tage.« »›Sechsunddreißig‹ hat mich noch gestern um einen ganzen Monatslohn erleichtert, um sich silberne Ohrringe zu kaufen«, klagte Li in seinem Baß dazwischen. Inzwischen kam verstohlen Da Tschang in mein Zelt und setzte mir auseinander: »›Sechsunddreißig‹ hat mich noch gestern um mein einziges Hemd gebeten, bei Gott, es war zwei Tael in Hsi ning wert. Wenn ich mir hier ein neues kaufe, so kostet es zehn Rupien. Willst du, daß ich noch weiter mit dir gehe und nicht nach Dscherku ndo zurückkehre, um mir mein Hemd zu holen, so zahle mir jetzt bitte die zehn Rupien für den Schaden, den deine Diener mir angerichtet haben.« Er fiel nie einen Augenblick aus der Rolle und wußte immer seinen Vorteil zu wahren. Von den übriggebliebenen vier Mann sprach nur er einigermaßen fließend Tibetisch, und nur er verstand die südtibetischen Dialekte.

29. März. Wir begannen um zehn Uhr mit dem Übersetzen über den Dre tschü. Ein halbes Dutzend »go dsche« (geschr.: ko gru), Yaklederboote, standen dazu zur Verfügung. Es war der national-tibetische Schiffstyp, der in ganz Südtibet auf den großen Strömen üblich ist. Die größten »go dsche« hatten hier eine Länge von noch nicht 2,5 m bei einer Breite von 1,2 m und einer Bordhöhe von 0,7 m. Die Außenhaut bestand aus Yakleder, dessen Nähte mit Kohlenteer wasserdicht gemacht waren. Die Spanten – wenn man den Ausdruck dafür gebrauchen darf – waren ungeschälte Fichtenzweige, die das Yakleder überall gespannt zu halten hatten. Einige »go dsche« waren kreisrund und hatten wenig mehr als 1 m Durchmesser. In die größeren packten die Fährleute je zwei Mann und dazu 3 Zentner Lasten. Mit einer solchen Last tauchten diese Boote zur Hälfte ins Wasser ein. In die kleineren ging wenig mehr als der Bootsmann und ein Passagier. Der Bootsmann arbeitete sich mit einem schmalen kurzen Ruderlöffel durch die Wellen. Jedesmal wurden die Boote weit abgetrieben und tanzten wie Seifenblasen, sich drehend und schaukelnd, auf der Oberfläche des Stromes hinab. Drüben angekommen, hob der Fahrer seine Nußschale vorsichtig aus dem Wasser, stülpte sie sich auf den Rücken und spazierte damit das während der Fahrt verlorene Stück am Ufer zurück aufwärts. Wenn die Boote eine Weile im Wasser gelegen haben, werden sie immer wieder vorsichtig an der Luft getrocknet. Nur zwei Männer und eine Frau waren bei dem Fährgeschäft tätig. Die Frau verstand es wie ihre beiden Männer, halb aus der Nußschale herauszuhängen und mit kräftigen Bewegungen des Rührlöffels aus der Gegenströmung des Ufers abzustoßen und den richtigen Stromstrich zu erwischen. Sie war noch jung und hatte hübsche Züge. Da sie ihr Gesicht aber mit der Schmutzschminke, »Deidia« genannt, eingesalbt hatte, sah sie recht abstoßend aus. Sie hatte diese Schminke nicht etwa wegen der Lama gebraucht, um nicht die frommen Hagestolze in Versuchung zu führen, sondern um beim Geschäft ihren Teint zu schonen. So wenigstens behauptete sie selbst, als ich mit hochgezogenen Knien oben auf meinen Lasten in ihrem Boote saß und von ihr über den großen Strom »gezwirbelt« wurde. Drüben verstand sie es ebenso meisterhaft, trotz braunschwarzer Schminke, mit einem Priester, der über den Fluß setzen wollte, am Ufer sitzend, ein Viertelstündchen zu schäkern.

Für das Übersetzen hatte ich den wahrlich anständigen Preis von 12 ½ Rupien zu bezahlen. Dabei mußten die Pferde und Maultiere frei schwimmend das andere Ufer erreichen, und nur zwei Maultiere, die mir zu schwach erschienen, wurden an eines der Coracles angebunden und am Kopfe hinübergezogen. Das eine war trotzdem wegen des eiskalten Wassers ohnmächtig geworden, als es das jenseitige Ufer erreichte.