|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Erinnerung ist das einzige Paradies,

woraus wir nicht vertrieben werden können.

Jean Paul

Am 28. Januar 1905, draußen vor Schanghai auf der Wusung-Reede, war es windig und grau, als ich meinen bisherigen Reisegefährten, Herrn und Frau Filchner, ein letztes Lebewohl zurief. Mehr als ein volles Jahr hatten wir gemeinsam gar mancher Schwierigkeit getrotzt, hatten aber auch gar manche Forscherarbeit im Westen des chinesischen Reiches und im östlichen Tibet geleistet; nun mußte der damalige Leutnant Filchner als aktiver Offizier eilen, um mit Ablauf seines anderthalbjährigen Urlaubs wieder zu Hause zu sein.

Allein, ohne einen einzigen näheren Bekannten, war ich da draußen im fernen Ostasien zurückgeblieben. Und als der gewaltige Koloß des kanadischen Dampfers mir die Landsleute von meiner Seite hinweg- und auf den Pacifique hinaustrug, als sodann der Tender, mühsam mit den Wogen kämpfend, mich an die Küste zurückbrachte, war ich noch keineswegs entschieden, was ich weiter beginnen würde. Kann ich denn noch einmal auf die Annehmlichkeiten modernen Komforts und europäischer Sicherheit verzichten, noch einmal und allein landeinwärts ziehen, wo mittelalterliche Barbarei und schlechte Verkehrsmittel die so schon abgelegenen Länder doppelt heimatfern machen? Soll ich mich ein zweites Mal Abenteuern aussetzen, wie sie nur zu häufig während der eben zu Ende geführten gemeinsamen Reise vorgekommen waren? Sollte ich neue Forscherarbeit leisten können, vermochte ich vielleicht gar für den deutschen Namen ein Lorbeerblatt bei der Erforschung unseres Erdballes zu erringen? Oder soll ich ruhig und friedlich heimziehen, um bald in einem Heimatstädtchen ein Schild auszuhängen: Dr. med. Tafel, praktischer Arzt und Geburtshelfer?

Von der Wusung-Reede den Fluß hinauf fuhren wir mit dem Tender anderthalb Stunden, und als ich in meinem Hotel ankam, fand ich Briefe vor von meinem unvergeßlichen Lehrer, Geheimrat Ferdinand Freiherrn v. Richthofen. Neben mancherlei Ratschlägen enthielten diese auch direkte Wünsche von ihm, dem größten deutschen Geographen, dem Meister der ostasiatischen Landeskunde. Nein! Wenn ein solcher Meister mir Vertrauen schenkte, so konnte ich nicht zaudern, so mußte ich es noch einmal wagen.

Schanghai, als die wichtigste, noch 1905 fast einzige Tür, durch welche fremdländische Erzeugnisse und Ideen in das Innere des chinesischen Riesenreiches gelangen, als Ausgangspunkt für die vielen tausend Missionsstationen und -schulen, war natürlich auch für mich der Platz, das in meiner Ausrüstung noch Fehlende zu ergänzen. Rasch wurden die Hunderte von Gegenständen beschafft, die wir Europäer bei unseren Reisen eben nicht entbehren können, und die nur mit größter Mühe oder gar nicht mehr zu bekommen sind, wenn wir, einmal im Innern Chinas, etwas davon verbraucht oder gar vergessen haben.

Nach den Erfahrungen der bisherigen Reise und im Hinblick auf die mir verfügbaren Mittel und auf die Ratschläge v. Richthofens stellte ich mir den folgenden Reiseplan zusammen: Wie das erste Mal, auf der Reise mit Herrn und Frau Filchner, wählte ich mir als Anmarschweg den Yang tse- und Han-Fluß, da chinesische Wasserstraßen wohl zeitraubende, aber bequeme und billige Verkehrsmittel sind. Ich wollte sodann auf einem neuen Weg von Süd nach Nord die vielen Ketten des äußersten, östlichen Ausläufers des größten asiatischen Gebirgssystems, des sogenannten Kuen lun, durchqueren und so an das mir von v. Richthofen besonders anempfohlene Problem, an den Nordsüdlauf des Hoang ho, bei der Stadt Tung kwan ting herankommen. Es sollte hierauf dem Gelben Flusse entlang bis in die Mongolei gehen, dabei der Übergang der Gebirge Schan si's gegen Westen, gegen die sogenannte Ordos-Scholle, untersucht werden. Innerhalb der mongolischen Berge wollte ich dann weiter nach Südwesten reisen und endlich das Stück des Gelben Flusses unterhalb der Provinzialhauptstadt Lan tschou fu, das bisher noch so gut wie ganz unbekannt geblieben war, besuchen. Hierzu war der erste Sommer vorgesehen.

Im Spätherbst 1905 sollten Arbeiten am Abfalle des zentralasiatischen Hochlandes, an der sogenannten »tibetischen Landstaffel«, darankommen, für die sich v. Richthofen kurz vor seinem Tode noch interessiert hatte. Der strengste Winter sollte zu einem Vorstoß an den See Kuku nor verwendet und dann in der Reisesaison 1906 das eigentliche Tibet von Nordosten nach Südwesten durchzogen werden. Hierbei war geplant, auf einem langen Zickzackweg nacheinander möglichst viele der bisherigen großen weißen Flecke auf der Landkarte Tibets zu queren. Für die Rückreise war der Weg über den Himalaya nach Indien vorgesehen. Der eigentliche Zweck meiner Reise waren, wie auf der eben erst zu Ende geführten Filchner-Expedition, geographische, insbesondere morphologische Studien.

Tibet barg im Jahre 1905, als ich von der Küste aus aufbrach, noch sehr große ungelöste Probleme, viele »weiße Flecken«, und diesen auf den Leib zu rücken, wollte ich vor allem versuchen. Ich wollte vor dem Torschluß der Periode der pioniermäßigen Erforschung unserer Kontinente noch einmal für Deutschland einige Lorbeeren erringen.

Um nur einigermaßen Aussicht zu haben, meine Pläne und Ziele verfolgen zu können, hatte ich natürlich in erster Linie amtliche Unterstützung nötig. Ich brauchte einen neuen Paß, sowie Empfehlungen an die chinesischen Behörden. Mehr als in einem anderen Lande ist man ja bei einer Reise im Innern Chinas von dem Wohlwollen der Behörden abhängig, sowohl wegen der vielen Diebereien als auch wegen des Mißtrauens und der Hindernisse, denen der Fremde begegnet. Denn wir Weißen werden nun einmal im Reich der Mitte nicht gewünscht. Wenn auch heute in der Regel nur versteckt, die Verachtung der Fremden besteht noch im gleichen Maße wie zuvor. Mag es auch allmählich gelingen, selbst in entfernten Provinzen den stolzen chinesischen Literaten bekannt zu machen, daß auch wir »bereits angefangen« haben, uns einer Kultur zu erfreuen, ja sogar klassische Dichtungen besitzen: zunächst sind wir für die Chinesen fremde Barbaren.

Als ich das deutsche Generalkonsulat in Schanghai um Erneuerung meines Inlandpasses anging, wurde mir erwidert, daß eine Verordnung des deutschen Gesandten in Peking vorliege, wonach deutschen Reichsangehörigen das Reisen in das Innere von China bis auf weiteres nicht mehr gestattet werden dürfe, und gleichzeitig wurde mir mein im Jahre 1903 für die Reise mit Filchner ausgestellter chinesischer Ministerialpaß (wai wu bu-Paß) abverlangt.

Der Boden schien mir unter den Füßen zu schwinden. Mit zitternden Händen legte ich den Paß in die Hände unseres Generalkonsuls und bat ihn um Aufklärung, wieso plötzlich die deutschen Behörden dazu kämen, das Land zu verschließen. Einen eigentlichen Grund für das Verbot wußte jedoch selbst der Generalkonsul nicht zu nennen.

Nach langen Verhandlungen, die sich über einen ganzen Monat hinzogen, mußte ich mich zufriedengeben, daß ich überhaupt meine Reise antreten durfte. Ein neuer, weiter im Innern, zumal damals, allein für vollgültig anerkannter Ministerialpaß (wai wu bu-Paß) war für meine Person nicht zu bekommen. So weit ließ sich die deutsche Gesandtschaft in Peking nicht bringen.

Ich bin dagegen unserem damaligen deutschen Generalkonsul in Schanghai, Geheimrat v. Knappe, zu größtem Dank verpflichtet, daß er mir meinen eigentlich abgelaufenen Ministerialpaß, der mir anderthalb Jahre vorher für die Reise zusammen mit Herrn Filchner von unserer Gesandtschaft in Peking ausgestellt worden war, schließlich wieder nach Hankow nachgesandt hat. Ihm allein habe ich es überhaupt zu verdanken, daß ich diese große Reise doch antreten konnte.

In der Offiziersmesse von S. M. Kanonenboot »Jaguar« durfte ich dann in Hankow einen letzten fröhlichen Abend auf deutschem Boden mit deutschen Heimatliedern erleben. Am anderen Morgen in aller Frühe fuhr ich mit meinem Hausboot, auf dem ich bereits meine Habseligkeiten eingeschifft hatte, ab.

Als ich meinen schwarz-weiß-roten Wimpel am Maste hißte, da ging ein Geknatter vorn an meinem Schiffe los, als ob ganze Kompanien in Schützenlinie ausgeschwärmt wären und einen Feind mit tödlichen Geschossen überschütteten. Hunderte von »Crackers«, den bekannten chinesischen großen, unseren sogenannten »Fröschen« ähnlichen Feuerwerkskörpern, krachten minutenlang fort; sie hatten nach Chinesensitte für die beginnende Reise die bösen Geister vom Schiffe zu verscheuchen. Auch ein Hahn mußte sein heiliges Blut unter geschäftigen Chinesenhänden am Bug als Opfer für den Flußgott verspritzen. Ich war mit einem Schlage wieder ganz allein im »Lande der gui«, der Gespenster. Kaum hatte der letzte Landsmann mein Boot verlassen, da gab es außer mir selbst nur noch wenig Nichtchinesisches um mich her. In diesem Augenblick hätte ich fast an einem Erfolg gezweifelt. Allein und ohne den Schutz, der anderen und zumal wissenschaftlichen Reisenden von ihrer Heimatbehörde gewährt wird, und dabei den hier Einheimischen gegenüber ein gleich verhaßter Fremdling, hätte ich am liebsten auch die chinesischen Landesgötter um Hilfe angerufen wie mein Schiffsherr, der nach den ersten Salven und nach dem Opfer nun noch seine kleinen Weihrauchkerzen vorn am Schnabel des Bootes aufsteckte, wo die Federn und das Blut des geopferten Hahns klebten, der dort auch gelbes Opferpapier verbrannte und dreimal einen Ko tou Wörtlich »Kopfneigen«, der große zeremonielle Gruß der Chinesen den Göttern wie den Menschen gegenüber. vor dem Flußgott machte; nach chinesischem Volksglauben begleitet der Flußgott vorn am Bug sitzend als unsichtbarer Gast ein jedes Schiff und jede, auch die kleinste Dschunke.

Vom »Bund« (Kai) der Europäerniederlassung in Hankow den Yang tse kiang aufwärts war mein Boot bald in der engen Mündung des Han-Flusses. Trotz der sehr heftigen Strömung herrscht dort zwischen den Chinesenstädten Hankow und Han yang fu stets ein solch' Gewühl von Dschunken aller Art, daß kaum noch etwas von der Wasserfläche zu sehen ist.

Um hier sicher durchzukommen, möchte wohl jeder Mitteleuropäer erst verzweifelt nach einem Schutzmann rufen. Aber da könnte er lange warten. Hilf dir selbst, heißt es in China. So kamen auch bei uns rasch die Bootshaken heraus, und hier an diesem Schiffe stoßend, dort einen Nachbar schiebend, da ziehend, drängend, puffend und vor allem schreiend, schimpfend, fluchend ging es mitten hinein. Und wo es am allerdichtesten war, dorthin steuerte mein Schiffsherr gerade, an eine der wenigen steilen Steintreppen, die bei dem tiefen Wasserstande des Winters über haushoch herausragten. Dort lag ich noch viele Stunden fest, denn mein Schiffsherr und auch ich wollten noch einige Vorräte einnehmen.

Wie dies nun um mich her wimmelte, arbeitete, riesige Lasten schleppte! Schwarz von Kot, im unteren Teil zerfallen, führten vor mir hohe, steile Steintreppen in die Stadt. Ständig stiegen auf ihnen zahllose Wasserträger und Lastkuli auf und ab, Mandarine ließen sich in ihren Sänften herabtragen und setzten nach der anderen Stadt über. Nirgends wollte mehr ein weißes Gesicht auftauchen. Halbnackt waren die meisten, barfuß in Sandalen die Hunderte und Tausende. Weil es arme Lohnarbeiter waren, ja, aber auch, weil halbnackt praktischer ist. Was die Leute an Kleidung anhatten, war wie überall im chinesischen Reiche aus indigoblauem Baumwollstoff. Und in dieser blau in blau gefärbten Menge gab es alle Augenblicke Streit. Auch alte Leute packten sich plötzlich wie rasend an den Zöpfen und zerrten sich gegenseitig in den Schmutz, als wären sie balgende Schuljungen und keine erwachsenen Männer. Es war bitterer Ernst jedesmal, eine Szene aus dem chinesischen Kampf ums Dasein. Immer handelte es sich um Geld, um ein paar Kupfercashstücke, um die sich der eine vom anderen betrogen glaubte. Und wo zwei sich Schaden antun, lacht auch in China der dritte. Rasch hatte sich allemal eine Korona gebildet, die aus vollem Halse jubelte. Nur der vornehme Chinese, der reiche Kaufmann, der stolze Literat, blieb ernst, wenn er durch den hellauflachenden Knäuel kam. In seinem Gesicht verzog sich keine Muskel. Es schien undenkbar, daß ihn ein derartiger Anblick, und wäre er noch so komisch, aus der Ruhe bringen könnte, wie das dem gewöhnlichen Volk widerfährt. Gleich Philosophen des klassischen Griechenlands schritten sie die Stufen herab. Eingedenk des Spruches ihres Lao tse und Confucius befolgten sie das »wu wei«, das heißt »rühre dich nicht«; willst du als ein Weiser gelten, so laß alle Dinge ruhig an dich herantreten, ohne dich zu rühren. Solche Bilder drängen sich in China immer und überall wieder vor die Augen. Kindliche, ungezogene Aufwallungen einer leicht erregbaren Leidenschaft wechseln mit Zügen des klassischsten Stoizismus.

Ich kam am ersten Reisetag, am 24. Februar 1905, nur bis zu den letzten Häusern von Hankow. Dort lagen wir schon früh still. »Es regnet!« sagten meine Bootsleute mit beruhigten Mienen und hockten dicht zusammengedrängt in der Küche, hinten über dem Steuer, um dem in ihren dünnen Baumwollkleidern freilich ganz besonders unangenehmen Guß zu entgehen.

Es war ein hübsches Hausboot, das ich diesmal gefunden hatte. Da ich mit drei bis fünf Wochen rechnen mußte, die ich, den Han-Fluß aufwärts fahrend, auf ihm zu wohnen hatte, so hatte ich mich darin so gemütlich wie möglich eingerichtet. Es war eines jener ganz flach gehenden chinesischen Flußboote von etwa 10 m Länge, an dem kaum die Nägel und Klammern, die die Schiffsplanken zusammenhalten, aus Eisen sind, mit einem großen, viereckigen Segel, das durch viele horizontale Bambusstangen gespannt wird. Zwei Drittel vom Schiff bedeckte ein hoher, hausartiger Aufbau mit zahlreichen Glasfenstern. Eine tapezierte Holzwand trennte meine Wohnung von der über dem Steuer befindlichen Küche, die gleichzeitig die Wohnung des Schiffsherrn, des Lao ban, bildete, worin dieser mit seiner Frau und zwei Kindern jahraus, jahrein wohnt, und von der aus er unterwegs, über das Vorderhaus wegsehend, sein Fahrzeug regiert. Für mich war durch zwei hübsche holzgeschnitzte Zwischenwände ein Schlaf- und Wohnraum mit zierlichem, gleichfalls geschnitztem Tisch und mit vier Stühlen, sowie ein Raum für meine zwei Diener abgetrennt. Alles war hellbraun lackiert und machte einen sehr reinlichen Eindruck. Sogar der sonst nie fehlende Lärm schreiender Chinesenkinder fehlte, da der Junge meines Schiffsherrn schon zwölfjährig und die Tochter vierzehnjährig waren. Diese letztere hörte man nur manchmal abends leise wimmern, wenn ihre Mutter, der alten strengen Sitte folgend, ihr die Fußbinden straffer anzog, um das bekannte Schönheitsideal der chinesischen Frau zu schaffen.

Langsam nur ging es die ersten Tage vorwärts, denn der Han-Fluß strömt gegen seine Mündung in den Yang tse kiang auch bei Niederwasser recht rasch und machte den fünf Burschen, die sich den Tag über an einem langen Bambustau vor das Boot spannten und es so westwärts den Fluß hinaufzogen, tüchtig zu schaffen. Dabei sah man zunächst hinter Hankow bei dem niederen Wasserstand von Ende Februar vom Boote aus wenig. Nur die Mastspitze ragte über die steil und eng in den Alluviallehm geschnittenen Uferränder hinaus. Umso mehr konnte ich mich über mein hübsches Heim freuen und dachte mit Grausen an das schmutzige Lastboot, das Herr und Frau Filchner und ich das Jahr vorher hatten bewohnen müssen. Wir waren eben damals drei Neulinge im Reisen in China, und das Reisen in China ist eine besondere Kunst, in der man nie auslernt.

Mit meiner kleinen Bibliothek, vor einer großen Eisenpfanne mit glimmenden Holzkohlen, über den Rücken meinen molligen Pelzmantel, hatte ich ruhige, schöne Tage, in denen ich mich von den Strapazen der eben zu Ende gegangenen Expedition erholen und mich vor allem zu meiner neuen Unternehmung sammeln konnte. Und was war nicht alles nachzuholen an Zeitungen und Büchern, für die ich auf der Rückreise von der Filchnerschen Expedition und während der Vorbereitungszeit in Schanghai noch wenig Muße gefunden hatte. Auch zur endgültigen Teilung meines Gepäcks konnte ich jetzt schreiten. Ich bedurfte einer möglichst leichten Ausrüstung für meine Sommerreise an den Hoang ho und an die mongolische Grenze; die für die tibetische Reise bestimmten Sachen, die Reserve- und Tauschartikel, das Zelt, die Gewehre und Patronen, zusammen etwa 800 kg, mußten für die direkte Beförderung auf der Hauptstraße nach Lan tschou fu, der Hauptstadt der Provinz Kan su, die ich mir als Basis ausersehen hatte, so verpackt werden, wie es der Transport erst auf Maultieren und dann auf zweiräderigen Karren verlangt.

Als Diener hatte ich zwei Kan su-Leute bei mir, die mich von Lan tschou fu an die Küste begleitet hatten und nun wieder mit mir in ihre Heimat zurückkehren wollten. Sie hatten Hankow und Schanghai und die Dampfschiffe gesehen, von denen sie vorher so viel Wunderbares vernommen. Täglich erzählten sie sich noch das Geschaute und – was es koste, und jeder hatte sich ein paar Andenken von der Küste mitgenommen, jeder auch ein gut wattiertes Sterbekleid für seine Mutter, denn beiden lebte diese noch. Nach chinesischen Anstandsbegriffen waren sie also sehr brave, ja Mustersöhne, die ihre Mutter ehrten, wie es Sitte und Recht verlangt. Der eine, Yang, war mein Koch, er hatte uns auf der Hoang ho-Reise nach Tibet begleitet. Ehe er damals in unseren Dienst trat, war er Flickschuster, Hausierer in Äpfeln, alten Stiefeln, altem Eisen gewesen, auch hatte er schon einmal als Pferdeknecht bei einem Offizier und als Kellner in einem chinesischen Gasthause gedient. Er zählte jetzt vierundzwanzig Jahre. Der andere, Ma mit Namen, war mir in Lan tschou fu von einem protestantischen Missionar als Perle aufs beste empfohlen worden und schien auch wirklich für mich ganz hervorragend geeignet zu sein. Er war tatsächlich der Neffe eines Generals und der Sohn eines Offiziers und jahrelang als Sekretär im Nië tai ya men Nië tai = Gerichtspräsident einer Provinz unter dem alten Regime. Ya men = Amts- und Wohngebäude der chinesischen Mandarine. angestellt gewesen. Wie er mir sagte, ging er mit mir, um Schanghai und die Welt zu sehen; er sei im letzten Mohammedaneraufstand, als er seinen Vater, der ein Bataillon befehligte, in den Kampf begleitete, mit einem blauen Knopf Rang und Amt waren im alten Kaiserreich China nicht identisch. Jeder Chinese ging aber darauf aus, sich mindestens einen Rang zu verschaffen. Es gab in China neun Rangstufen mit je einer oberen und einer unteren Klasse. Der Rang der Chinesen war in erster Linie an der Farbe der großen Knöpfe zu erkennen, welche die Offiziere in der Mitte auf ihren offiziellen Sommer- und Winterhüten trugen. Der Rang wurde in der Hauptsache durch Kauf erworben. Für die niederen Grade, vor allem bei dem Militär, das der Zivilbeamtenschaft gegenüber immer in geringerem Ansehen stand, konnten »Knöpfe« auch von jeder hohen Persönlichkeit vergeben werden. ausgezeichnet worden, was er mir sogar einmal durch Vorzeigen seines gestempelten Patents bewies. Er war ein kleiner, äußerst gewandter Bursche von 29 Jahren, der nicht auf den Mund gefallen war und es verstand, jeden sofort für sich zu gewinnen. So viel wußte ich damals von ihm, nachdem wir zwei Monate zusammen gewesen waren. Und wenn ich ihm auch nie ganz traute, auch seine Christenläuferei nie für echt hielt, er hatte mir doch manchen guten Dienst getan; ich konnte es deshalb nicht übers Herz bringen, ihn dafür unbelobt und unbelohnt zu lassen. Ich habe ihn damit auch glücklich vollends gänzlich verdorben.

Nach neun feuchtkalten Tagen, während deren die Luft sich wenig über den Nullpunkt erwärmte, am 4. März, erreichte ich in meiner Hausdschunke den kleinen Marktort Scha yang tschen. Es ist dies die erste wichtige Schiffslände von Hankow aufwärts, und dies auf eine Strecke von 540 Li (etwa 270 km) Li = chinesische Meile, etwa ein halbes Kilometer.. Wohl begegneten wir täglich vielen vollbeladenen Dschunken, oft fünfzig bis sechzig Stück, eine hinter der anderen, von großen, meist löcherigen Segeln und von den langen Rudern einer eintönig singenden Mannschaft getrieben. Aber alle diese kamen von weither, meist von der Stadt Lao ho kou herab. Obwohl das bis dahin durchreiste Land zu den bevölkertsten der Erde gehört, obwohl nirgends ein unbestelltes Fleckchen, wohl aber zahllose Dörfer und ungezählte Höfe zu sehen waren, war der lokale Zwischenhandel auf dieser etwa 270 km langen Flußstrecke bis Scha yang tschen kaum nennenswert. Zwar ist dieser Wasserweg der billigste und dazu der rascheste. Bis aber in einem Lande, dessen Bevölkerung zum überwiegenden Teil eigentlich nichts braucht als ihre blaugefärbten Baumwollkleider am Leibe und ihren Reis im Magen, der Handel auch nur ein paar Schiffslasten von einigen hundert Zentnern beträgt, bedarf es der Konzentrierung der Ein- und Ausfuhr eines sehr großen Bezirkes auf eine einzige Straße. Schon sprachen die Schiffsleute während meiner Reise von schlechten Zeiten in ihrem Handwerk, da die damals noch nicht einmal ganz vollendete Peking-Hankow-Bahn ihnen so viele Frachten wegnehme. Bis jetzt war der Han-Fluß die beste, ja eigentlich die einzige Verbindung zwischen dem reichen Süden mit seinem Zucker und Tee, seiner Seide, den Baumwollstoffen und den Waren der Fremden und zwischen den nordwestlichen Provinzen des Reichs, Schen si und Kan su (spr.: Gan su). Ja sogar Chinesisch-Turkistan erhält viel auf diesem Weg. Alle diese Dinge sollten nun durch die neuen »Feuerwagen« sicherer und rascher bis nahe an die Grenze von Schen si gelangen, von wo, wenigstens in der trockenen Winterszeit, die so praktischen chinesischen Karren billig und schnell die weitere Verteilung besorgten. Kein Wunder, daß das Schiffsvolk scheel auf die neue Einrichtung sah, die ihm sein Brot zu kürzen drohte.

Der Ort Scha yang tschen selbst ist wichtig als Verteilungspunkt für die Bedürfnisse einer weiten Umgebung, zumal da höher aufwärts alle Orte sich von dem dort sehr breit und flach gewordenen Flußbett entfernt halten. Ich blieb einen halben Tag an dem Platz liegen, denn ich mußte meinem Schiffsvolk ein größeres Essen mit Schweinefleisch geben, weil ich bereits verschiedene Male gegen die Gesetze der Bootsetikette verstoßen hatte. Auch in China heißt es: Unkenntnis schützt vor Strafe nicht. So hatte ich in der Unterhaltung mit dem Schiffsherrn an Bord unter anderem das gewöhnliche Wort »tao« für ein- und ausgießen benutzt. Aber dieses Wort bedeutet ja auch »umstürzen«! Eine solche »vox mala«, ein solch unglückbedeutendes Wort auf seinem Schiffe ausgesprochen zu haben, mußte ich nun mit einem fetten Schweine sühnen, oder die Chinesen wären mir noch tagelang still liegen geblieben, denn jeder befürchtete für sich oder das ganze Schiff den Untergang. Auch der Flußgott mußte besänftigt werden, ihm wurde auf meine Kosten vorn am Bug ein Hahn geschlachtet und Weihrauch angezündet.

Bald oberhalb Scha yang tschen ist das Flußbett bis zu 2 km erbreitert. Jetzt im Winter floß das Wasser in viele Arme geteilt, so daß es recht schwer wurde, eine gute Fahrrinne zu finden. Ich hatte ja nicht wie das Jahr vorher eines der kleinen Polizeiboote bei mir, die das Fahrwasser ganz genau kennen. Tatsächlich fuhren wir auch am 7. März fest. Unter dreißig Segeldschunken, die rings zu sehen waren, zählte ich deren zehn, die auf dem sandigen Grund aufsaßen. Aber sie alle wurden allmählich wieder flott, nur uns wollte es trotz aller Anstrengungen nicht gelingen, loszukommen. Der Abend brach herein. Weit und breit war kein anderes Boot mehr zu sehen. Alle hatten sich noch in den Schutz eines der Polizeiboote, die der Räubergefahr wegen alle 20–30 km am Ufer entlang stationiert sind, begeben können. Wir allein waren stecken geblieben. »Vielleicht spülen uns über Nacht die trüben Wellen des Flusses wieder frei, vielleicht geraten wir noch tiefer in den Sand hinein«, lautete der letzte Bescheid am Abend. Wie alle Tage wurden dann mit einbrechender Nacht die Bretterläden vor den Glasfenstern geschlossen, höchstens durch feine, schmale Ritzen konnte bei der Finsternis der Strahl meiner Kerze unseren Schiffsort verraten. Statt des beruhigenden, taktmäßigen Trommelns einer Soldatenwache unterbrach diese Nacht nur das leise Gurgeln der Wellen die Stille. Da plötzlich – ein verzweifelter Schrei der Frau meines Schiffsherrn, darauf ein Ruck, der das ganze Schiff erzittern läßt, ein wildes Geschrei vieler Männer – aber bis ich aufgesprungen und mit einer Waffe ins Freie gekommen bin, hat man längst ein Boot abstoßen hören, und alles ist wieder ruhig, die Räuberschar im Dunkeln verschwunden. Es müssen viele Leute gewesen sein, daß sie es wagten, ein so großes Schiff anzugreifen. Unhörbar waren sie auf das flache Dach gekrochen, hatten das Segel abgeschnitten und mit fortgenommen.

Wir waren aber noch glimpflich weggekommen. Schlimmer war es wenige Jahre früher einem amerikanischen Missionar ergangen. Dieser reiste mit seiner jungen, ihm eben angetrauten Frau und seiner ganzen Aussteuer auf seinen Posten im Innern, da wachten sie, so ungefähr in der gleichen Gegend wie jetzt ich, eines Morgens mit wirrem, schmerzendem Kopfe auf. Ihre ganze Habe, alles, selbst die Kleider waren ihnen über Nacht weggenommen worden, während sie selbst, vermutlich durch irgend ein Gas, vielleicht auch durch ein Medikament, das die Räuber in die Speisen zu mischen wußten, betäubt dalagen.

Die Han-Flußräuber sind allgemein sehr gefürchtet, da es verwegene, mit Piken und Schwertern bewaffnete Bursche sind. Die Schiffe halten sich darum immer möglichst zusammen, und mein Schiffsherr hätte sich wohl auch nicht so ruhig in sein Schicksal ergeben, hätte er nicht auf die Furcht vor dem Fremden gerechnet; denn es ist allgemein bekannt, daß ein Fremder sich eine Beraubung nicht gefallen läßt, sondern sich mit Berufung auf seinen Paß beim nächsten Beamten beklagt. Fremde reisen darum meist sicherer als Chinesen.

In meinem Tagebuche heißt es weiterhin oft: »es regnet heute, bleiben liegen«, »zu starker Gegenwind, bleiben liegen«, »eingeschneit heute, bleiben liegen«. Die Geduld ward eben auf die »chinesische Probe« gestellt. Dazu war es gar manches Mal in meinem dünnen Bretter- und Glashäuschen, wo Alter und chinesische Ungenauigkeit Ritzen genug für eine nur zu ausgiebige Ventilation gelassen hatten, sehr ungemütlich naßkalt. So kam ich erst am 16. März, und dazu mit einer schmerzhaften Mittelohrentzündung, in Fan tschʿeng an. Es ist dies eine kleine, betriebsame Handelsstadt auf dem linken Han-Ufer. Ihr gegenüber auf der rechten Seite des Flusses liegt die Stadt Hsiang yang fu, der damalige Sitz eines Dao tai, eines Präfekten und Unterpräfekten, und vor allem des Ti tai, des Generalissimus der Provinz Hu pe.

Bei Hsiang yang fu und Fan tschʿeng tritt der Han-Fluß in die Ebene heraus. Weiter im Westen, oberhalb dieses Städtepaares, hat er sich ständig zwischen Felsketten der chinesischen Ausläufer des wichtigsten asiatischen Gebirgssystems, des Kuen lun, durchzuwinden. Eingeschlossen in eine enge Längsschlucht, bleibt er aber doch noch auf Hunderte von Kilometern der Schiffahrt zugänglich.

An hübschen Höhen mit stufenförmig angelegten Reisfeldern in den Tälchen dazwischen, die mit ihren Gräben und Mäuerchen die ganze kleinliche, gärtnerische Wirtschaft der Chinesen zeigen, fährt man nun weiter vorbei. Überall liegen in den Schluchten und Wasserrinnen der unendlich zerfurchten Berge lehmbeworfene, einstöckige Holz- und Bambushäuschen mit ihren Giebeldächern aus Stroh. Das ganze Land ist in eine dichte Vegetationsdecke eingehüllt. Die schönen alten Hochwälder sind hier zwar längst von den Ahnen der heutigen Bevölkerung abgehauen, aber niederer Buschwald ist noch vorhanden, soweit man wenigstens vom Fluß aus die Berge übersehen kann und die Holzgier der Leute ihn aufkommen läßt.

Nach einer weiteren viertägigen Fahrt, nachdem endlich das Wetter sich etwas gebessert hatte, kam ich am 22. März in dem wichtigsten Handelsplatz des Han-Flusses, in Lao ho kou, an.

Zu den 1400 Li (etwa 700 km) Flußfahrt hatte ich diesmal einen ganzen Monat gebraucht. Ich hatte es nun satt bekommen, im Schiffe still zu sitzen oder nach einer Jagd auf Enten und Gänse über heimtückische Sand- und Schlammbänke hinweg stundenlang mein plötzlich enteiltes oder vielleicht irgendwo steckengebliebenes Wohnhaus zu suchen. Rasch war ein Leichterboot gefunden, das meine Sachen unter der Obhut des erkrankten Dieners Yang zunächst den Han-Fluß hinauf nach Lung tschü tschai bringen sollte. Zu ganz besonderem Dank wurde ich aber hier noch dem englischen Missionar Mr. Mason C. I. M. China Inland Mission. verpflichtet, denn er hatte die Liebenswürdigkeit, mir die Aufsicht über den Transport meines großen Gepäcks von Lung tschü tschai bis nach Lan tschou fu in Kan su anzubieten. Es hätte sich wahrlich keine bessere Gelegenheit bieten können. Denn die Sachen auf eine solche Entfernung über Land nur, wie ich beabsichtigte, mit einem eingeborenen Diener zu versenden, wäre in China ein sehr gewagtes Unternehmen gewesen. Schon auf der kurzen Strecke von Lao ho kou bis Lung tschü tschai wurde in der Folgezeit mein Boot, als nur Yang an Bord war, mehrmals von Dieben heimgesucht. Auf der anderen Seite ist es nirgends, aber am allerwenigsten in China, ein Vergnügen, mit einem nahezu 15 Zentner schweren Haufen Gepäck zu reisen.

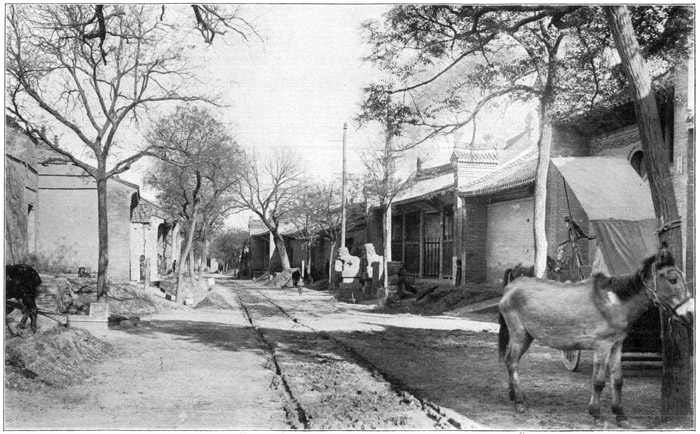

Lao ho kou ist eine Stadt mit etwa 120 000 Einwohnern und liegt, von einer schlechten, niederen Stadtmauer umgeben, auf der linken Seite des Han-Flusses. Am Fluß zählte ich an die 1500 Dschunken. Daß es also dort lebhaft zuging, daß von morgens bis abends ein ameisenartiges Treiben herrschte von Schiff zu Schiff und die alten, steilen, schmierigen Steintreppen auf und ab, läßt sich denken.

Dabei geht es hier nicht mehr so geordnet zu wie an der Küste, wo der Weiße am Sonntag seine Office fest verschlossen hält, wo gute Preise bezahlt werden und der einfachste Kuli sich sauber kleiden kann. Nein, immerfort, Tag um Tag, Monat um Monat, und um geringsten Lohn müht sich der Chinese; kaum ein paar freie Tage an seinem Neujahr gönnt er sich. »Du hast noch nicht dein Abendessen zusammenverdient«, ruft wieder und wieder eine Stimme. Nicht Freude an der Arbeit ist es, was diese Geschäftigkeit erzeugt. Wenn einmal ein sicherer Verdienst da ist, so ist der chinesische Arbeiter lästerlich faul. Es ist das zwingende Muß des übervölkerten Landes, das alle diese Hände in rastloser Bewegung erhält. Trotz größter Genügsamkeit will eben oft das zu winzigen Äckerchen aufgeteilte Familienland nicht mehr zum Unterhalt ausreichen, und so muß man eben noch etwas an kargem chinesischem Tagelohn dazu verdienen. Ich sah von dieser Not genug während meiner Bootfahrt.

Schon unterhalb Fan tschʿeng, sobald die ersten Kiesflächen aus den Sandbetten des Flusses auftauchten, sah ich ein Sieben und Waschen von früh bis spät. Kaum hat sich der Fluß nach einem Anschwellen des Wassers von den Kiesbänken wieder zurückgezogen, so sammeln sich Gruppen zu je fünf und sechs Mann aus den nahen Dörfern und bezahlen für die Erlaubnis zur Ausbeutung einer solchen Bank einen kleinen Obolus an den Mandarin. Oder die Kiesfläche gehört schon einer Familie; es lag dort vielleicht ein längst weggerissenes Stück Ackerland, für das diese jahraus, jahrein noch Steuer bezahlt, in der zähen Hoffnung, der Fluß könnte sich doch vielleicht noch einmal irgendwo anders einen Weg suchen. So geht es hinaus: Vater, Sohn und oft auch der Enkel. Wieder, wie so viele Jahre schon, sieben sie die oberste, vom letzten Hochwasser angereicherte Decke des Sandes und Kieses nach Gold durch. Bei allem Fleiß und aller Geschicklichkeit an dem großen Riffelbrett kann, wenn es gut geht, pro Tag etwa 40 Pfennig Gewinn herauskommen. Und viele, viele Tausende arbeiten ununterbrochen und monatelang. Hier wird Gold gewaschen und daneben angeschwemmtes Stroh und Reisig zum Brennen gesammelt. Das bringt ebensoviel ein, ja oft ist dies Reisigsieben ein regelmäßigerer und sichererer Gewinn als das Goldwaschen.

Als ich nach Lao ho kou kam und noch abends durch die engen, schlechtgepflasterten Straßen stolperte, sah ich eine große Veränderung gegen das Jahr vorher, als ich mit dem Ehepaar Filchner hier gewesen war. Die modernsten chinesischen Reformen waren zu bemerken. Es gab Straßenlaternen! Auf niederen Holzpfählen, keine 2 m über dem Boden, waren Kästchen mit Papier- und in der Hauptstraße sogar mit kleinen Glasscheiben. Darinnen brannte ein kleines Öllämpchen, ein Ding so ungefähr, wie es die alten Römer vor zwei Jahrtausenden im Gebrauch hatten. Dazu war ein neuer Polizeidienst eingeführt worden. Die Kaufleute murrten allerdings sehr über diese übertriebenen ausländischen Neuerungen, denn die Kosten dafür wurden durch eine neue Ladensteuer gedeckt, an der nach ihrer Meinung der Mandarin noch ein hübsches Sümmchen verdiente.

Das Tagesgespräch in Lao ho kou bildete damals eine Tigerjagd, die es wenige Tage vor meiner Ankunft in der Stadt gegeben hatte. Ein Tiger, nein, der Tiger von Hu pe – denn jede Provinz hat nach ortsüblicher Ansicht von diesem heiligen Tiere nur ein einziges Exemplar – hatte sich in eine der Vorstädte verirrt, war in ein Haus eingedrungen und hatte sich dort verkrochen. Die ältesten Leute hatten diesmal sicher so etwas noch nie gehört. Erst wußte niemand, was man tun solle. Wer ein Gewehr hatte, wollte es nicht auf sein Gewissen nehmen, den Tiger zu erschießen, auch zeigte er lieber vorsichtshalber seine Schußwaffe nicht öffentlich, damit er nicht wegen verbotenen Waffentragens mit dem Ya men in Konflikt gerate. Zuletzt hatten sich zwei beherzte Leute gefunden, die das Tier mit Stöcken totschlagen wollten. Aber mit dem Leben hatten diese ihr tollkühnes Beginnen zu büßen. In dieser Not wurde endlich einer der fremden Priester gebeten, das Tier zu töten, und dieser erlegte es durch ein Loch in der Lehmmauer des Hauses. Der Leichnam des Tigers wurde fast mit Silber aufgewogen. Um 600 Tael Silber wurde er schließlich in eine Apotheke verkauft, die sich für das Fleisch je 1 Tael (3 Mark) pro Pfund bezahlen ließ und jede Unze Knochen sogar um je 1 Unze Silber verhandelte. Traurig erzählte mir ein protestantischer Missionar, selbst seine paar getauften Christen samt dem Evangelisten hätten sich nicht abbringen lassen und hätten wie wild nach diesem Lebenselixier verlangt.

Oberhalb Lao ho kou, nachdem mein Leichterboot (bo tschuan) mit der großen Bagage den Li kin Li kin (in Nordchina ausgesprochen: Li tschin) = Zoll und Straßengeld findet man überall an allen chinesischen Land- und Wasserstraßen. Von Hankou bis Lao ho kou zum Beispiel waren neun Stationen zu passieren, die jedesmal mehrstündigen Aufenthalt verursachten. passiert hatte, reiste ich zu Fuß weiter. Ich hatte nur meinen Diener Ma mit mir und zwei Kuli, die nach Landessitte an den Enden einer breiten, elastischen, horizontal über die Schulter gelegten Stange mir etwas Bettzeug, Instrumente und Kupfergeld nachtrugen. Es war ein frisches, frohes Wandern mit leichtem Gepäck auf und ab auf den winzigen Fußpfaden, die die Straße bildeten.

Nach zwei Tagen kam ich nach Kün tschou. Dorthin war ich gegangen, da ich die berühmte alte Tempelanlage des Wu dang schan sehen wollte. Schon weit unten am Han-Fluß hatte ich gehört, daß dort alljährlich Hunderttausende zusammenströmen, um sich vor den Heiligtümern dieses Berges niederzuwerfen, und daß die ganze Stadt sozusagen von den Pilgern lebe.

Als ich dann müde nach einem Tagesmarsche von 40 km in der Stadt ankam, wollte es zuerst mit meiner Unterkunft hapern. Nur ganz besonders erbärmliche Spelunken, aber keine Pritsche und kein Kang Kʿang (chinesisches Wort) ist der schon oft beschriebene chinesische Bettofen, d. h. ein breiter truhenförmiger Aufbau aus Erde oder Stein, der in Nordchina als Bett oder Sitzgelegenheit benutzt und mit Pferdemist geheizt wird. waren für mich aufzutreiben. Nicht, daß ich damals noch besonders wählerisch mit dem Quartier gewesen wäre, ich wußte schon ganz genau, daß chinesische Hotelzimmer zu ebener Erde und in einem Höfchen liegen, wo Hühner und große schwarze Schweine im Verein mit herrenlosen, meist räudigen Hunden die herumliegenden Unrathaufen durchwühlen. Vor Schmutz schwarz und fettig glänzende Kalkwände, eine papierene Zimmerdecke, von der mehr dick verstaubte Spinnweben als Papierfetzen herabhängen, waren mir etwas Selbstverständliches geworden. Ich wußte es auch nicht anders, als daß die Papierfenster meines Raumes zerrissen sein müssen. Ich war daran gewöhnt, daß, wenn ich gleich nach der Ankunft meine Fenster neu verklebt hatte, das Papier sofort wieder an allen Ecken und Enden durch feuchte Chinesenfinger geräuschlos durchbohrt wurde und dunkle, neugierig wachsame Augen jede meiner Bewegungen verfolgten. Daß ich auf dem schmutzigen Lehmboden sitzen müsse, oder höchstens auf einem schmalen Bock, an dem sicherlich der vierte Fuß fehlte, weil ich selbst keinen Stuhl mitgenommen hatte, war mir auch gar nichts Neues, und ebenso selbstverständlich fand ich, daß bei meiner Toilette einer meiner Diener mit viel Geschrei die Tür zuzuhalten habe, damit die neugierige Menge mich währenddem nicht ganz erdrücke. Hier in Kün tschou lag die Sache aber noch viel schwieriger. Die Gastwirte zeigten überhaupt keine Lust, mich, den Yang gui tse, den ausländischen Bastard, bei sich aufzunehmen. Sie dachten, ich sei ein Missionar. Als solcher aber war ich natürlich an diesem Zentrum taoistischen Glaubens besonders ungern gesehen. Ich war darum sehr froh, als mir in der mittlerweile hereingebrochenen Dunkelheit ein Polizeisoldat weit im abgelegenen Norden der Stadt einen alten Tempel als Wohnung anwies. Über die ungleichen Straßensteine dorthin zu gelangen, war allerdings schwierig. Denn in Kün tschou wußte man noch nichts von den Salatöllaternchen, der modernen Straßenbeleuchtung von Lao ho kou.

In dem Tempel angekommen, schob der Soldat einen großen Tongötzen etwas zurück, ein taoistischer Priester, der aus einer dunkeln Ecke herankroch, räumte einige tönerne Weihrauchbecken ab, und zu meinem großen Staunen wurde mir von dem Soldaten und dem Priester auf dem Altar vor dem Gotte x, der 3 m hoch neben mir saß, mein Bett ausgebreitet. »Der fremde Herr braucht sich ja nicht zu genieren, tue ganz wie zu Hause!« sagte der Polizeidiener, als er sich empfahl. Ma brachte mir später noch eine Schüssel Nudeln und eine Kanne Tee, dann blieb ich allein, während meine Kerze magische Lichter und Schatten von den großen bemalten Götzen an die Steinmauern warf.

Mein Quartier wäre auch wirklich vorzüglich gewesen, wenn es nicht mitten in der Nacht zu regnen angefangen hätte. Bald ging es aber nicht mehr bloß tropf! tropf! auf meine Lagerstätte herab. Ich mußte meine Decken zusammenrollen, zog sodann meinen gelbweißen Regenrock an, nahm mein Bündel unter den Arm und ging auf die Suche nach einem trockenen Plätzchen. In der mir amtlich überwiesenen heiligen Halle war selbst der oberste Herr Götze patschnaß geworden. Darum suchte ich draußen weiter. Der fast volle Mond leuchtete mir dabei ganz schwach hinter den triefenden Regenwolken.

In zwei anderen Tempeln nebenan saßen die Götzen ebenso traurig und naß da. Ich tappte weiter. Jetzt geht es eine Steintreppe hinauf, durch ein dickes Tor und auf der anderen Seite wieder ebensoviele Stufen hinab. Ein riesiger Platz ist erreicht; er ist mit breiten Quadern gepflastert, einer Mauer entlang taste ich mich vorwärts. Oft stößt der Fuß an Steintrümmer. Ein großer hübscher Schrein aus gelbgrün glasierten Ziegeln taucht neben mir auf. Wo bin ich doch? Vor mir erhebt sich riesenhaft ein Gebäude, wie ich Ähnliches nur in Peking gesehen.

Von dem großen Hof klettere ich eine steile Rampe hinauf, über einen mächtigen Drachen, der als Hochrelief in den Boden gehauen war. Oben liegt quer vor mir eine Mauer. Ich war auf einen Geisterweg geraten, wo keine Sterblichen, sondern nur Geister wandeln sollen. Dann ging's weiter auf der Seite durch ein kleines Tor und fünfzehn halsbrecherische steile Stufen wieder hinab in einen anderen Hof. Hier waren Häuser, aber alle Tore fest verschlossen.

Endlich, nach langem Suchen glaubte ich erlöst zu sein. Ich sah ein Licht und einen Menschen. Ein gellender Angstschrei durchdrang aber die Luft, und der Mann war verschwunden! Doch ein trockenes Plätzchen hatte er wenigstens zurückgelassen, und dort schlief ich den Rest der Nacht. Früh am Morgen, als ich meinen alten Tempel wieder suchte und der am Abend vorher so spurlos verschwundene Ma sich wieder einstellte, erfuhr ich, daß ich in der Nacht in Kün tschou's altem Kaiserpalast herumgespukt hatte.

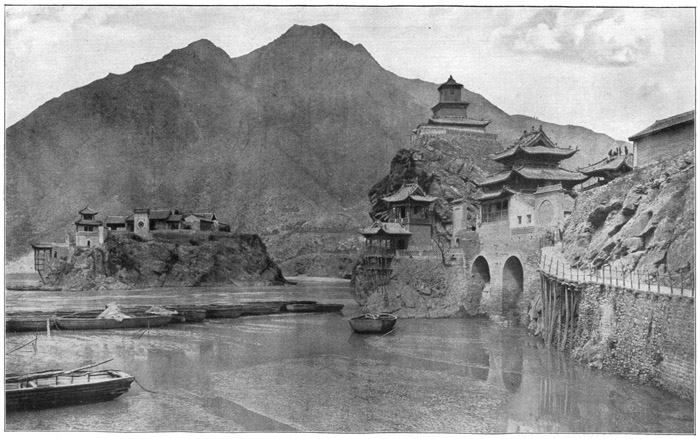

Dieser Kaiserpalast, den ich auf eine so sonderbare Weise entdeckte, ist ein umfangreiches Viereck, umgeben von heute noch gewaltigen und meist gut erhaltenen Mauern, die einen eigentümlichen baumwollfaserreichen, roten Stuck als Bewurf tragen. Er liegt im Norden innerhalb der Stadt. Sein Haupttor, in der Achse der Hauptstraße gelegen, mündet genau gegen Süden. Über einige Stufen hinauf- und dann wieder ebensoviele hinabsteigend, kommt man durch das äußerste Tor. Es ist dies eine hübsche, monumentale Ehrenpforte aus einem schönen grünen Sandstein (Tafel I). Zwei große, aus Eisen gegossene Löwen, wie sie immer vor kaiserlichen Gebäuden zu stehen haben, halten davor Wache.

Durch einen zweiten, gleichfalls dreiteiligen und ungemein plumpen, dicken Torbau, wieder ein halbes Dutzend und diesmal steile Steinstufen auf- und absteigend, gelangt man dann in einen großen Vorhof. Zu den beiden Seiten, auf breiten, doppelten Podesten, die mit hübschen Steingeländern abschließen, erhebt sich darin, riesigen Würfeln gleich, je ein großer Pavillon mit einem mächtigen Dach. Ein blutroter Bewurf von 2 cm Dicke, aus demselben Material wie an den festen Umfassungsmauern, deckt auch hier den oberen Teil des Gemäuers. Vornehme, einfache Steinsockel mit nur wenigen Ornamenten verkleiden die dicken Mauern bis in Brusthöhe. Überaus harmonisch in der Farbenzusammenstellung hebt sich von dem dunkeln Rot der Wände das grünliche Dach mit den aufwärtsgebogenen zahllosen Sparren ab. Jeder dieser beiden Pavillone hat nur eine hohe Steintafel zu schützen, die von einer großen Schildkröte getragen wird und ein paar riesige, aber in chinesischen Augen inhaltschwere Schriftzeichen aufweist. Dahinter, mehr in den Ecken des Vorhofes, sind zwei hübsche, heute auch schon sehr zerfallene, schreinartige Bauwerke von etwa 5 m Höhe aus glasiertem, gelbem und grünem Steinzeug. Es sind Öfen gewesen, in denen von den Priestern einst Papiere mit den stets für heilig gehaltenen Schriftzeichen verbrannt wurden, wie ja noch heute in China jedes beschriebene oder bedruckte Fetzchen Papier gesammelt und in besonderen Öfen, womöglich in Tempeln, vernichtet werden muß.

Dieser Vorhof gibt heute das beste Bild der alten Pracht. Seit der Erbauung im Anfang des 15. Jahrhunderts ist hier sicher nie mehr etwas ausgebessert worden. Langsam stürzen die Dächer ein und breiter und weiter öffnen sich die Fugen zwischen den Steinen.

Hinter diesem Hofe und zu seinen beiden Seiten folgen noch andere Höfe mit Tempeln. Zu allen muß man jedesmal umständlich und möglichst unbequem durch Treppentore wie über tausendfach erhöhte Schwellen steigen. Das meiste davon ist aber heute verfallen oder in der Zwischenzeit verbrannt und viel schlechter als ursprünglich wiederhergestellt worden. Es machte mir den Eindruck, als ob der Rest auch nie in dem großartigen Stile des Vorhofes fortgeführt worden wäre.

Die Gebäude in den hinteren Höfen stehen auch auf hohen Steinsockeln, zeigen aber auf diesen die gewöhnliche chinesische Holzkonstruktion. Plumpe, möglichst dicke, runde Holzbalken sind ohne weitere Umstände mit ihrer Stirnseite auf die steinernen Fußplatten gestellt und durch die schweren, verzapften Balken des Daches festgehalten.

Ein Teil der offiziellen Stadt- und Amtsgötter ist in jenen Gebäuden untergebracht. Ich sah auch die Beamten und Offiziere des Ortes, die im ganzen Reich am 1. und 15. jeden Monats vor gewissen Götterbildern Weihrauch zu verbrennen haben, ihre Andacht und ihren Ko tou hier verrichten. Ein anderer Teil des Palastes ist heute als amtliches Magazin für Kriegs- und Hungerszeiten mit Getreide gefüllt.

»Fremder Lehrer,« konstatierten am Tage nach meiner Ankunft in Kün tschou meine zwei Lastträger, »es regnet!« Und schleunigst machten sie sich nach diesen inhaltschweren Worten wieder unsichtbar, denn, weiß der Himmel, solch ein Ausländer wäre imstande, im Regen reisen zu wollen, wenn er kein gutes Quartier hat! Meine Lage war auch wirklich nicht gemütlich. Ich wußte nicht, wo ich mich aufhalten sollte. Ich war darum Herrn und Frau Kristensen unendlich dankbar, daß sie nach meinem Besuch in ihrem Missionshause es sich nicht nehmen ließen, mich in ihr hübsches, in europäischem Stil gebautes Heim einzuladen. Seit acht Jahren arbeiteten diese norwegischen Missionare in der Stadt und wohnten seit zwei Jahren in diesem Hause. Nach anfänglich heftigem Widerstand stellten sich die Eingeborenen jetzt freundlich, nur natürlich, was die christliche Religion betrifft, noch recht indifferent.

Tafel I

Das äußere Tor des Palastes in Kün tschou.

Tafel II

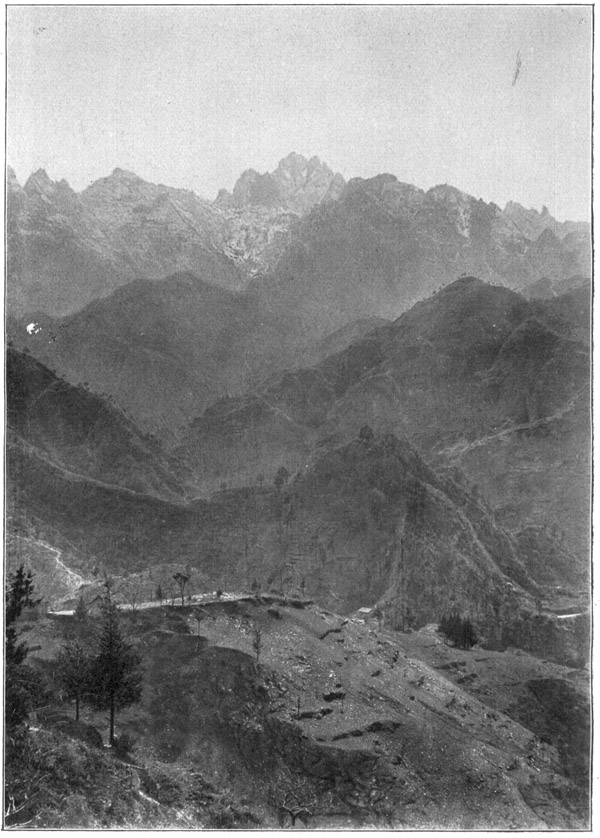

Der Wu dang schan / Von Nordosten, vom Tai tse po aus gesehen.

In Kün tschou ist die Literatenklasse sehr groß. Es war sogar damals schon eine Schule für abendländische Wissenschaften eingerichtet worden, wie sie jetzt überall im Reich auf Pekinger Befehl entstehen müssen. Der Herr Professor jener Schule wußte von Europa schon beinahe so viel wie unsere Abcschützen von China. Aber vor diesen Neuerungen, schon ehe man neben den Dichtungen etwas Mathematik beim Staatsexamen verlangte, hatte unser braves Kün tschou jegliches Glück im Examen verloren. Viele Jahre lang war es keinem seiner Söhne gelungen, vom Examen in der Präfekturstadt (Hsiang yang fu) mit dem zweiten Grad heimzukommen. Das Föng schui für das ganze Tal war eben schlecht geworden.

Fußnote aus technischen Gründen im Text wiedergegeben. Re. für Gutenberg.

Föng schui, wörtlich übersetzt »Wind-Wasser«, bedeutet die geomantischen Einflüsse eines Ortes, d. h. die für das Wohlergehen der Menschen wichtigen Beziehungen der Kräfte und Objekte in der Natur. Die Lehre des Föng schui bildet den Kern der chinesischen Volksreligion und stützt sich auf die uralte ostasiatische Naturphilosophie, die zwei Prinzipien annimmt: 1. Yang, das sogenannte helle, warme, gute und männliche Prinzip, das Prinzip des Himmels, und 2. Yin, das sogenannte dunkle, kalte, böse und weibliche Prinzip, das Prinzip der Erde. Durch die Beziehungen dieser beiden zueinander, ihr wechselseitiges Erlöschen und Erstarken wird das Föng schui bestimmt. Die Wichtigkeit des Föng schui rührt von dem Glauben der Chinesen her, daß die Erdenbewohner von den Einflüssen des Himmels und der Erde beherrscht werden, und daß man nicht bloß mit diesen in vollkommenster Harmonie leben muß, sondern daß auch die beiden untereinander ausgeglichen sein müssen, damit der Mensch glücklich sei. Um dies zu erreichen, betreibt man die Wissenschaft des Föng schui.

Die Berechnung des Föng schui geschieht von den Professoren dieser Wissenschaft mit Hilfe einer kleinen Magnetnadel, die in einer runden, mit Schriftzeichen bedeckten Holzplatte schwingt. Diese Schriftzeichen geben die detaillierteste Auslegung der acht sogenannten »Kwa«, die die vielleicht ältesten chinesischen Zeichen sind, und die die acht dreigliedrigen Variationen einer ununterbrochenen (––) und einer einmal unterbrochenen (– –) Linie darstellen. Da die ununterbrochene Linie das Zeichen für Yang ist, die unterbrochene dasjenige für Yin, so drücken diese Zeichen die relativen Quantitäten von Yang und Yin in jedem dieser acht Elemente aus.

Die auf der Einbanddecke dieses Buches abgebildete Figur zeigt diese acht »Kwa« in der Stellung, wie sie Fu hsi, der sagenhafte Kaiser, im 29. Jahrhundert v. Chr. erfunden haben soll, mit den beiden Prinzipien Yin und Yang in der Mitte (Rot ist die Farbe von Yang). Dieses Diagramm findet man auf Häusern, Fahnen und vielen anderen Gegenständen, es ist seit uralten Zeiten bei den Chinesen in höchster Verehrung und wird immer als Schlüssel für jegliches metaphysische Wissen betrachtet.

Da Rot die Farbe von Yang, d. h. vom guten Prinzip ist, so sind die Visitenkarten in China von roter Farbe, werden Briefe gerne auf rotes Papier geschrieben und muß auf alle Geschenke ein roter Streifen Papier aufgeklebt werden.

Als ich einen Professor der Geomantik nach dem Urgrund seines Föng schui ausfragte, gab er mir die folgende Erklärung:

»Yin und Yang sind Zwei, aber zusammen Eins, also Drei. Diese Drei ist die heilige Dreiheit. Variierst du zwei Elemente (Kwa) zu je drei, so hast du acht, und acht plus der Eins in der Mitte ist neun. Neun ist die heilige Zahl, die immer wiederkehrt, derentwegen das Reich jahrhundertelang in neun Provinzen geteilt war. Noch heute sind es zweimal neun Provinzen.«

Freilich, bis ich den Mann so weit verstanden hatte, klangen mir zehnmal die Worte in den Ohren:

»Du mußt verstehn!

Aus Eins mach' Zehn,

Und Zwei laß gehn,

Und Drei mach' gleich,

So bist du reich.

Verlier die Vier!

Aus Fünf und Sechs,

So sagt die Hex,

– – – – – – –«

Alte kluge Mathematiker hatten dann ausgerechnet, daß nur eine neue Steinpagode auf einem hohen Berge unweit vom Flusse unterhalb der Stadt dieses wieder in Ordnung bringen könne. Schon das Jahr vorher hatte ich dort im Vorbeifahren das halbzerfallene Baugerüst eines unfertigen Turmes bewundert. Der war seither auch nicht weiter gediehen, denn das Baugeld war ausgegangen. Außerdem schienen die Götter und Geister schon mit zwei Stockwerken befriedigt, denn unter dem Jubel der ganzen Stadt war mittlerweile ein erfolgreicher Kandidat vom letzten Termine heimgekehrt. Damit, daß jener Berggipfel durch den Turm um einige Meter erhöht wurde, waren gewisse Geister eben abgehalten worden, die Arbeit der Literaten zu stören. Die weisen Mathematiker sagten: »Der Tiger des Westens ist wieder mit dem Drachen des Ostens harmonisch vereinigt.«

Was so eine kleine Naturnachhilfe ausmacht, wissen wir Europäer immer noch nicht genügend zu würdigen! 1905 hat noch Tschang tsche tung, der bis zu seinem Tode im Jahre 1909 größte Berater und Reformator des Reiches, es gespürt. Er war im Jahre 1904 nach Peking berufen worden, und die Siegel der zwei Hu-Provinzen lagen inzwischen in den Händen Tuan fangs 1911 beim Versuch, die Revolution in Se tschuan zu unterdrücken, von seinen eigenen Soldaten zum Tode verurteilt und enthauptet.. Dieser ließ in der Hankow gegenüber am Yang tse gelegenen Provinzialhauptstadt Wu tschang nach europäischem Muster eine Straße über den Berg bauen, der recht hinderlich die Stadt in zwei Teile zerlegt, und hierbei hatte man ganz oben einen Einschnitt ausgehoben, um den Anstieg zu verringern. Gerade dieser Einschnitt aber hatte das Föng schui gestört. »Der Drache der Erde war hierdurch am Rücken verletzt worden«. Der Vizekönig Tschang tsche tung selbst wurde deshalb nach seiner Heimkehr von einem Rückenleiden geplagt und ließ auf den Rat seiner Ärzte den Straßeneinschnitt wieder auffüllen. Es geschah das noch im Winter 1905!

Die Stadt Kün tschou hat viele reiche Leute. Einen ihrer chinesischen Millionäre, dessen Vermögen in vielen Feldern, in Pfandhäusern und Tabakmanufakturen angelegt war, lernte ich persönlich kennen. Er war ein Mann von mittleren Jahren mit fahlem, gelblichem Gesicht, das mich so ein bißchen an den Geizhals im Bilderbuch erinnerte; freilich hatte ich schon erfahren, daß er wegen seiner geringen Freigebigkeit vom Volke gehaßt wurde, so daß ihm oft Kinder Steine nachwarfen, wenn er über die Straße ging. Er wohnte in einem sehr großen, aber engen und muffigen Häuserkomplex. Und doch konnte er sich etwas leisten. In dem Gewirre von einstöckigen Häusern gab es Telephone, Grammophone, Musikschränke, auf alle chinesischen Zeitungen der Welt war der Besitzer abonniert, und er sprach über Weltpolitik schon so sicher und selbstbewußt wie – unsere Quartaner, die irgendwo etwas aufgeschnappt haben. Zu sechs Frauen hatten ihm seine Mittel gereicht, vier davon waren ihm allerdings durchgegangen. Auch den Rang eines Tao tai besaß er, war also mit Hilfe seines Geldes Exzellenz geworden. Sogar eine Audienz bei seinem Kaiser hatte er sich einmal um die Kleinigkeit von etwa 30 000 Mark verschafft. Er erzählte mir sehr amüsant und haarklein davon. Nur mit einer seiner Frauen war es ihm schlecht ergangen. Bei einer Vergnügungsreise nach Hankow hatte er von ihr, der berühmt schönen Tochter eines Präfekten, gehört. Vollends nach einer flüchtigen Begegnung auf der Straße hatte er alles darangesetzt, sie zur Frau zu bekommen. Und wirklich, seinen geschickten Sendlingen und Mittelspersonen war es gelungen, dem Vater weiszumachen, daß er noch keine andere Frau habe. Außerdem hatte er ja so viele und große Geschenke für die Tochter gesandt, daß der Vater noch jahrelang froh war, für seine Tochter einen so mächtigen und reichen Mann gefunden zu haben. Und die Präfektentochter muß es auch wirklich gut bei ihm gehabt haben. Sie schenkte ihm zwei Knaben, hübsche Jungen, die in ihrer Art einen ganz wohlerzogenen Eindruck machten. Sie kamen zu mir, waren nicht vorlaut und machten mir bei meinem Besuche eine tiefe Verbeugung und den chinesischen Gruß mit ihren Händchen. Aber dem Schwiegervater war eben schließlich doch zu Ohren gekommen, daß seine Tochter nicht Frau Nr. I bei dem Herrn Gemahl, sondern in Wirklichkeit seine dritte Frau geworden war, d. h. also nur eine Konkubine. Solch eine Schande hatte man dem Vater, einem Präfekten, der hohe Ämter innehatte, angetan! Da starb die Frau eines Tages ganz plötzlich. Ihr Mann schien darüber untröstlich zu sein, und dazu mußte er nun die Rache des Schwiegervaters befürchten. Wenn man dem jetzt die Tochter tot meldete, würde er sicher alle Hebel in Bewegung setzen, um dem Mann, der ihn betrogen, der ihn um seine Standesehre, sein »Gesicht«, gebracht, zu schaden. Aber in China gibt es in solchen Fällen noch einen Ausweg. Bei meinem Besuch war nämlich die Frau noch nicht begraben; noch waren keine taoistischen Totenmessen für sie gelesen worden, noch wurde sie nicht beweint, sie war noch nicht für tot erklärt worden. Es war, als ob sie noch in dem Hause lebte. In einem Raume ganz hinten, da wohnte sie in einem schönen großen Sarge. Ein besonderer Diener war von ihrem fürsorglichen Gatten für sie angestellt. Dieser hatte täglich für sie zu kochen, ihr die besten Speisen und das auch von ihr bei Lebzeiten so sehr geliebte Opium, diesen willkommenen Vertreiber der Sorgen und der Langeweile chinesischer Frauen, auf einen Tisch vor den Sarg zu stellen und später wieder abzuräumen. Und mehr denn acht Jahre waren es im Jahre 1905, daß die Frau tot war, und daß der betrogene Vater mit seinem Prozeß wartete.

Mit aller Gründlichkeit hatte jetzt hier die sommerliche Regenzeit angefangen, die in China jedes Jahr mit dem Einsetzen des Südostmonsuns beginnt und für den Ackerbau des Landes, zumal in dessen nördlichen Teilen, von so ungemeiner Wichtigkeit ist. Acht Tage lang wurde ich dadurch in der Stadt Kün tschou festgehalten. Kein Schiff fuhr mehr auf dem angeschwollenen Han-Flusse, und nur barfüßig, in bauschigen Strohkrägen und unter riesigen Strohhüten huschten die Chinesen über die Straßen.

So konnte ich erst am 1. April nach Süden zum Wu dang schan aufbrechen. Auf der großen und gepflasterten Pilgerstraße, die dorthin führt, ist heute die Mehrzahl der schönen, alten Steinbrücken verfallen, und wo sie sich erhalten haben, mögen sich die Bäche und Flüßchen, wegen deren sie vor fünfhundert Jahren errichtet wurden, längst nicht mehr zwischen den engen Brückenbogen durchzwängen.

Mit Dunkelwerden erreichte ich am ersten Tage von Kün tschou her Tschu fu ngan, ein Kloster, das heute noch 145 taoistische Priester beherbergt und ein beliebtes Absteigequartier für die zahlreichen Pilger bildet. Eine große, hohe Halle zwischen plumpen Holzsäulen und dicken Mauern, mit einem hausgroßen, hölzernen Himmelbett, an dem Dutzende von geschnitzten Drachen waren, wurde mir vom Vorsteher eingeräumt. Überall bekundete jahrhundertealter Staub und Schmutz vornehmste Ehrwürdigkeit. Aus allen Nischen und Türen tauchten im Zwielicht meine Gastgeber auf, die Priester in ihren langen indigoblauen Röcken mit weiten, breiten Ärmeln, die fast den Boden berührten, mit dem nach alter Sitte auf dem Scheitel hochgesteckten Haarknoten. Sie schleppten Dutzende von wattierten Decken herbei; jeder wollte sich dadurch so nahe wie möglich an mich und meine merkwürdigen Sachen herandrängen und Gelegenheit bekommen, die »verrückten Krickel« der europäischen Schrift sich anzusehen. Selbst der liebenswürdige Herr Abt scheute nicht die Mühe, zündete eigenhändig eine der so schwer anbrennenden, dicken chinesischen Wachskerzen mit dem hölzernen Docht an, ließ kunstvoll ein wenig Wachs an der Wand abtropfen und klebte so nach gut chinesischem Brauch die Beleuchtung des alten kaiserlichen Wohngemachs an der Mauertünche fest.

Von Tschu fu ngan ab findet man in der Richtung nach dem Wu dang schan alle paar hundert Meter an Kreuzwegen und Windungen des Fußpfades ein kleines Steintempelchen, in jedem eine kleine Statue eines Ling kwan, eines Schutzgottes und Führers, und davor eine Opferschale, einen alten Scherben zum Sammeln der Gaben. Es sollen an die tausend solcher Tempelchen sein. Oft steht daneben ein Priester, der, wenn fromme Wanderer nahen, auf eine eiserne Glocke schlägt. Bei jedem werfen die Pilger im Aufstieg einen Kupfercash ein und machen eine tiefe Verbeugung. Andere, und zwar große Tempel stehen auch noch weiter oben am Wege. Von diesen sind aber viele heute unbenutzt, die vielteiligen Holztüren an ihrer Front hängen nur noch lose oder halb in den alten Steinangeln, das Dach ist verfallen, und die im Innern thronenden Götzen vergehen langsam zu Staub und Erde, ohne daß sich ein Mensch darum kümmert.

An mehr denn einem halben Dutzend großer Tempelanlagen kam ich an meinem zweiten Pilgertage vorbei. Auf einem kleinen Pfad, oft auf steilen, unbequemen und ermüdenden Steintreppen ging es jetzt einem der schmalen Seitengrate des Berges entlang aufwärts. Links und rechts fallen die Hänge zu engen, in hohes Gebüsch gehüllten Schluchten ab, in denen sich kaum zugänglich wilde Bäche hinwinden (Tafel II). Man hatte sich beim Wegbau immer dem Gelände anpassen müssen. Die Gebäude sind hier oben enger zusammengedrängt. Sicher ungern und nur, weil es sich nicht anders machen ließ, hat man das Schema etwas verändert, hat oft viele hohe und schmale Steinstufen vor die Tempel gesetzt. Aber immer wieder findet man die Rampen und Galerien mit dem gleichen, in sich verzapften Steingeländer, ganz wie wir es auch an den kaiserlichen Tempeln zu Peking sehen können. Immer wieder stoßen wir auf die gleichen, großen Pavillone, die hohe Stelen schützen und schmücken.

Man kann Bücher über den Wu dang schan schreiben, und die Chinesen haben dies sogar schon getan. Eine achtbändige Beschreibung des Tʿai ho schan – wie der Berg in den Büchern genannt wird – kam in meinen Besitz. Auch in der Chronik und Ortsbeschreibung von Stadt und Land Kün tschou, einem Werk von gleichfalls acht Bänden, findet sich unter einem Wust grotesker Behauptungen, neben der Aufzählung der sittsam und unverheiratet gebliebenen Witwen, neben den glücklichen Examenskandidaten, den Föng schui-Konstellationen, den Mißgeburten, Erdbeben und Wassersnöten einiges, was auf die Geschichte des Berges Bezug hat.

Auf Schritt und Tritt drängte sich mir bei meinem Besuche Typisches und Charakteristisches aus dem chinesischen Leben auf. Wie alles in China, so sehen auch diese Bauten hier erst auf eine ziemliche Entfernung hübsch aus. Daß sie verwahrlost sind und langsam verfallen, daran nimmt nicht einer unter den Millionen von Pilgern Anstoß. Viele fliegende Händler betreiben am Wege ihren kleinen Handel, und je höher ich kam, desto zahlreicher stellten sich Bettler ein; jammervolle Gestalten, halb oder vollkommen nackt, Aussätzige mit den fürchterlichsten Entstellungen, Menschen, die sozusagen nur noch zur Hälfte vorhanden sind, haben da ihre Wohnungen am Wege. Oft muß der schmale Pfad noch um ihr Strohhüttchen herum, das winzig klein und so gräßlich schmutzig ist, daß bei uns kaum ein Hund darin hausen möchte. Da liegen sie im Schmutze der Straße, zehenlos oder mit gelähmten atrophischen Gliedern, womöglich noch blind, die unglücklichsten Geschöpfe der Erde. Jammerwürdig um einen einzigen Cash schreiend, schlagen sie mit ihren oft kaum mehr menschenähnlich aussehenden Gesichtern rhythmisch auf den Boden. Es ist das härteste Schicksal, hilflos und arm im armen China zu sein! Aus weitem Umkreis haben sich diese schrecklichen Wesen an den heiligen Berg zusammentragen lassen; sterben sie endlich, so werden sich nur noch die vielen herrenlos um ihre Wohnlöcher herumlungernden räudigen Hunde um den Leichnam streiten. Solange sie aber noch leben, müssen sie alle von morgens bis abends schreien und ohrenzerreißend jammern. Nur wer den Berg hinaufsteigt, gibt, und von diesen nur wenige, aber sicher kein einziger, der herabkommt; und wenn etwas für diese Armen abfällt, dann ist es »ga tsʿien«, ein fast wertloses, falsches kleines Kupferstück. Man könnte meinen, auch das Geld habe hier den Aussatz bekommen. Nie mehr sah ich in China so viel schlechtes Geld wie hier. Jahrelang haben wohl die Pilger alle Stücke, die von niemand mehr angenommen werden, zusammengespart, um sie hier als Almosen und Opferpfennige nützlich zu verwerten. Wie chinesisches Geld sieht's ja aus: es ist rund und hat in der Mitte ein Loch.

Die Mandarine der Umgebung wußten mit dieser Anhäufung von kleinen, schlechten Kupfergeldstücken in ihrem Bezirk zu rechnen, und zwar taten sie dies auf ihre Weise. Wenn nach guter Ernte Getreide und Reis billig waren, füllten sie die amtlichen Staatsspeicher frisch, und kurz vorher kam jedesmal ein Edikt heraus, daß jetzt die kleinen Cashstücke denselben Wert hätten wie die großen. Vorsorglich hatten aber die Stadtväter und ihre Sekretäre, ehe sie dies verordneten, auf billige Weise Vorräte an schlechtem Geld angelegt. Nun wurden große Getreidemengen mit schlechtem Geld aufgekauft; war aber das Getreide nach Jahresfrist teuer geworden, und fing man an, einen Teil der Speicher zu leeren, dann ging sicher ein Edikt voraus, das den Wert des kleinen Geldes nach dem tatsächlichen Kupfergewicht auf nur ein Drittel oder ein Viertel des großen herabsetzte.

Auf dem Wege zum Gipfel kann man in der Form einer jener »Moritaten«, wie sie bei uns auf Jahrmärkten üblich sind, um 5 Cash, das ist etwa 1¼ Pfennig, eine Darstellung der Sage kaufen, die sich das Volk von dem Berge erzählt.

Tai tse, Prinz, wird der Held darauf genannt. Seine Eltern, seine Geburt sind darauf zu sehen, und wie er beschließt, Priester zu werden. Er verläßt seine Familie und seine Stadt und kommt nach mancherlei Irrfahrten zu einem Platz, wo er die Göttin Lao mu trifft, die eben an einem dicken Metallstück feilt. Auf seine erstaunte Frage, was sie denn da mache, antwortet die Göttin dem Prinzen: »Ich mache eine Nähnadel.« »Aber das kann man doch nicht aus einem solch großen Stück machen«, meint der Prinz. »Gewiß,« erwidert die Göttin Lao mu, »mit Geduld und Fleiß läßt sich aus dem größten Block eine Nähnadel feilen.« Damit zeigt sie dem Prinzen, daß zur Ausführung seines und eines jeden Vorhabens Fleiß und Geduld notwendig seien. Diese Nadel der Göttin Lao mu wird heute noch in einem Tempel auf dem Wege zum Gipfel gezeigt. Sie ist aus Bronze, steckt aufrecht tief im Boden und ist oben 25 cm dick.

Krähen weisen dem Tai tse den Weg zu dem Bergkloster, wo ihn die Priester feierlich empfangen. Als es bekannt geworden, wohin der Prinz gegangen, wollten ihn Soldaten einfangen und ihn von diesem, den gewöhnlichen Chinesen äußerst verhaßten Schritt abbringen. Aber Tai tse macht mit einem göttlichen Wunderschwert einen tiefen Graben, so daß jene nicht zu ihm herüberkommen können. Das Ende ist, daß Tai tse vollkommen und ein Gott oder Halbgott wird.

Zu dem heiligen Berge eilt nun heute mit fliegenden Fahnen reich und arm, Bauer und Literat, vornehm und gering, Damen in Sänften, von ihren Dienern begleitet, die ihnen die Pfeife und andere unentbehrliche Dinge nachtragen, die Frau aus dem Volk, die mühsam zu Fuß an einem hohen geschnitzten Pilgerstab daherhumpelt. Sie alle müssen hinauf auf den Gipfel, es gilt die Seligkeit. Der große Geist, der da droben thront, ist berühmt dafür, daß er den Frauen, die sich ihre zusammengedrückten Zehen und Fußknochen blutig scheuern – – reichen Kindersegen beschert.

Wofür sonst lebt auch der Chinese? Spricht er über anderes mehr als über seine Familie? Es gilt die gewaltige Fortpflanzung, das einzig Große und Bewundernswerte am ganzen Chinesentum. »Wenn auch ihr Fremden es heute nicht anerkennen wollt, daß das Reich der Mitte wirklich da liegt, wo sein Name sagt, es wird sicher die Zeit kommen, wo alle Erdenbewohner ihren Stammbaum von China ableiten«, so sprach zu mir einst ein gebildeter Chinese, der ein gutes Stück seines Landes und der Welt gesehen hatte.

Vom frühesten Morgen an drängen sich deshalb Pilger in schier endloser Reihe zu dem heiligen Ort, von dessen Besuch sie Kindersegen erhoffen. Viele tragen an langen Bambusstangen bunte Bänder, rote Fahnen mit blauen Drachen darauf, dazwischen marschieren Hornbläser, Gongschläger, Männer, die sich an schweren Eisenketten oder an einem Drachenmodell aus Papier und Holz abschleppen, in dessen vergoldetem Kopf dünne Weihrauchkerzchen brennen. Und alle haben ein großes Bündel Weihrauchkerzen an einer roten Schnur über den Rücken gehängt, eingewickelt in ein Stück roten glänzenden Baumwollstoffs, auf dem groß und schwungvoll die drei Zeichen: »Wu dang schan« geschrieben stehen.

Viele Stadtleute sind auch unter der Pilgerschar. Man erkennt sie von weitem, denn sorgfältig schützen sie sich gegen die Sonnenstrahlen mit einem riesigen Papierschirm, der schon in weitem Umkreis einen durchdringenden Ölgeruch verbreitet. In blauen Baumwollkleidern kommen die meisten, in Tuchschuhen, in Strohsandalen die Unbemittelten; in Seide mit gestickten Samtschuhen, frisch rasiert und frisiert, mit feinster seidener Zopfschnur, all ihren zimperlichen Kram, Handtuch, Wasserpfeife, Uhr, Brille, Feuerstein, Eßstäbchen usw. sichtbar um den Leib gehängt, die Reichen; nach feinstem Moschus duftend der Stutzer. Es folgen sich Dutzende von Sänften. Vor den zahllosen Wirtshäusern, wo Tee-, Nudel- und Reisspezialisten ihre Waren verkaufen, stampfen mit ihren »dreizölligen Goldlotosfüßchen« Der in China sprichwörtlich gewordene Ausdruck: »dreizölliges Goldlotusfüßchen« (kin lien) soll von Pan, einer berühmt schönen Konkubine des Kaisers Hsiao pao kwan (499–501), herstammen. Pan soll nach der Ansicht vieler Chinesen (es ist aber nicht sicher erwiesen) die erste Frau gewesen sein, die sich die Füße gebunden habe. Und als sie einst vor dem Kaiser auf einem mit goldenen Lotosblättern eingelegten Boden tanzte, war der so entzückt davon, daß er immer wieder ausrief: »Seht, jedes ihrer Füßchen kann nur eines der drei Zoll langen Lotosblätter decken!« Trägerinnen zierlicher Puppengesichtchen gar ärgerlich und kreischen ungeduldig ihre Sänftenkuli an: »Vorwärts! Vorwärts! Ein Jahr lang rastet ihr schon hier, eßt euer Opium heute abend. Ich habe Eile, auf den Berg zu kommen.«

Auf der Mehrzahl aller Gesichter leuchtet stets ein kindlich vergnügter Ausdruck. Tausendmal durfte auch ich den freundlichst fragenden Gruß erwidern: »Hast du gegessen?«

Endlich kam ich müde und matt gegen Abend im Tempel Tse hsiao gung an. 80 Li sollen es an diesem Tage gewesen sein. Über Hunderte von unbequem hohen Steinstufen ging es zuletzt noch sehr steil hinauf. Aussätzige Bettler wollten hier helfen und mich schieben. Von diesen gehetzt kam ich ganz atemlos oben an. Durch eine tausendköpfige Menge wurde ich aber gleich zum Vorsteher und zu dem hier stationierten Leutnant hineingestoßen. In drangvoll fürchterlicher Enge saß ich zunächst dort über drei Viertelstunden lang und tauschte mit jenen Herren Liebenswürdigkeiten aus.

»Älterer Bruder,« fragte mich der sicher siebzigjährige Abt, »wie groß ist dein hohes Alter?«

»Ich habe unnütz »fünfzig« (!) Jahre verstreichen lassen«, log ich bescheiden drauflos.

»Was ist deine hohe Abstammung?«

»Meine durch Armut heruntergekommene Familie trägt den Namen Ta.«

»Wie viele ehrenvolle Söhne hast du?«

»Zwölf (!) unnütze Bengel belästigen mich.«

»Großer Mann, du bist ein tugendreicher Herr!«

»Aus dem ganzen erlauchten Reich pilgern die Menschen zu eurem kostbaren Berge«, erlaubte ich mir einzuwerfen.

»Es ist heute niemand hier«, entgegnete der Abt.

Endlich erlöste mich die Nachricht, daß ein Zimmer sich für mich gefunden habe. Jetzt erst durfte ich, so durstig ich auch auf dem langen Marsche geworden war, nach der vor mir stehenden Teetasse greifen. Es ist nämlich in China strenge Sitte, daß man bei Besuchen erst im Augenblick des Aufbrechens von dem stets gleich nach der Ankunft vorgesetzten Tee etwas schlürft.

Am Ende der hohen Treppe ist im Tse hsiao gung, mit der Front gegen Süden, der Haupttempel. Weitläufige Höfe gibt es hier nicht mehr. In dieser Höhe lassen die steilen Hänge dafür keinen Platz übrig. Uralte, bis zu 1 m dicke und noch rund gelassene Stämme tragen auch hier das mächtige Dach des Tempels. Unter diesem versammelten sich nach Einbruch der Dunkelheit die Pilgerscharen. Viele knieten am Boden mit zusammengelegten Händen. Wenige Wachskerzen nur verbreiteten einen schwachen Lichtschein in dem stark duftenden, von Weihrauch erfüllten Raume. In der Mitte vor dem Altar aber stand eine Gruppe von Bauern und Priestern, dort züngelte eine mächtige Flamme vom Boden viele Meter hoch bis an die pechschwarze Decke hinauf. Im Takte kleiner Metallglocken, mit endlosem skandierendem Gesang verbrannten sie langsam lange, lange gelbe Papier- und Tuchstreifen, bedeckt mit Schriftzeichen, mit den Namen von allen, die hier Weihrauch selbst angezündet haben, und auch von denen, die sich dabei von ihren Verwandten oder Freunden haben vertreten lassen. Gespensterhaft schauen hinter zahllosen roten seidenen Vorhängen die starren Züge riesenhafter bärtiger Götterfiguren herab. Vor den allergrößten Göttern sitzen kleinere, gleichfalls in bunte Mäntel gehüllt. Ein breiter Altar mit schönen Bronzegefäßen, mit Vasen und Leuchtern trennt dieses Pantheon von der Pilgerschar. Eine Menge Weiber drängt sich in einer Ecke an zwei Kupferbecken und reibt daran Cashstücke, die die göttliche Schutzkraft des Beckens ihren Kindern nach Hause mitbringen sollen. Endloses Krachen von Feuerwerkskörpern, mißtönende Gongschläge, dumpfe Laute alter eiserner Glocken und Trommelklang schallen aus dem Tempel zu den stillen, schroffen Felswänden hinaus.

Als endlich die Tausende von Namen verbrannt waren, als die letzten Frauen mit ihren zu Amuletten geriebenen Cashstücken die Halle verlassen hatten, als es nahe an Mitternacht war, klang immer noch gruseliger Fistelgesang aus der Halle: bei dem klappernden Ton einer Holztrommel beteten die Priester noch weiter zu ihrer Geisterwelt.

In dem Raume neben mir ging es dann noch immer hoch her. Solche Pilgerplätze, das sind die lustigen Orte in China. Da gibt es Trinkspiele und Kartenspiele und fidele Kameraden. Da ist schon manch einer als reicher Mann hinaufgestiegen, hat droben seine ganze Habe verspielt und ist schließlich auf dem Berge dann ein frommer Priester geworden. Bis zum frühen Morgen hörte ich, nur durch dünne Holzwände getrennt, Singsongmädchen an Gitarren zupfen und ihren opiumrauchenden Brotherren mit schrillen Tönen die Langeweile vertreiben. Kurz nur ist Ruhe in den überfüllten und von süßlichem Opiumgeruch geschwängerten Räumen, wenn endlich nur noch Nachtwächter mit ihrer Klapper wach sind.

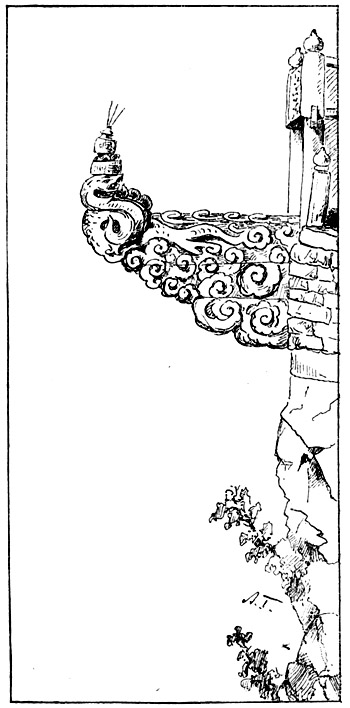

Abb. 1

Der heilige Drachenkopf des Wu dang schan

An meinem dritten Pilgertage zum Wu dang schan kam ich schon eine halbe Stunde hinter meinem letzten Nachtquartier zum großen Tempel Nan yang gung. Auch hier befindet sich eine verwirrende Menge von Götterfiguren, nach deren Namen ich mich vergeblich bei den Priestern erkundigte. Wenn man dort an einem großen Steinpavillon, der ganz an denjenigen vom Kün tschou-Palast erinnert, vorbeigekommen und durch treppenreiche Höfe schließlich hinter den großen Haupttempel gelangt ist, so findet man auf einem schmalen Felsband, das sich in eine riesige, glatte Felswand hineinzieht, noch einige kleine, von Bronzefigürchen erfüllte Tempel und, in Stein gehauen, das Bild des Tai tse, auf einem Drachen schlafend. Frommer Pilger Hände haben jetzt für ihren Liebling eine seidene Decke gefertigt und über ihn gelegt. Von diesem Felsband aus ragt 3 m weit über hohe, senkrecht und glatt abfallende Felsen eine ganz schmale Steinplatte hinaus, an deren Spitze ein aus einer Wolkenmasse sich herauswindender Drache in Stein ausgehauen ist (Abb. 1). Auf die Krone des Drachenkopfes neue Weihrauchkerzen zu stecken, ist der Wunsch vieler Besucher geworden. Ungezählte Opfer verlangt dieser grausige Kult alljährlich. Denn wehe dem, den Schwindel packt, wenn er einmal den schmalen und unebenen Tugendsteg betreten! Aber was tut in China nicht ein frommer Pilger, was nicht erst eine Frau, um ihrer Familie den ersten Stammhalter zu schenken? »Fu Jen«, »fu bau jen«, »Glücktragemensch«, sagt man allgemein für die Frau im Nordchinesischen, denn ihr Zweck ist, den Sohn zu tragen, das höchste Glück der Chinesen, den Nachkömmling, der dem Vater, wenn er ins Jenseits gegangen ist, die Opfer darbringt.

Ich vermute, daß hier an dieser Felswand der älteste Teil der ganzen Anlage ist. Es war offenbar eine Einsiedelei, vielleicht die eines buddhistischen Mönchs, denn hier finden sich sonderbarerweise auch einige buddhistische Götterbilder, denen aber die taoistischen Priester wie ihren eigenen huldigen, obwohl sie – wie ich mich überzeugt habe – genau wissen, daß es nicht zu ihrer Mythologie gehörige Götter sind. Hier wird auch ein großes goldenes Schwert gezeigt, das in einem Felsen steckt: Tai tse's Wunderschwert, mit dem er die unübersteigbare Schlucht geschaffen hat, über die die Soldaten ihm nicht folgen konnten.

Ganz nahe bei diesem Tempel liegt der Wu ya ling, der Krähenpaß, wo Tausende von heiliggehaltenen Krähen auf die Fütterung durch Pilger warten. »Wu yā! Wu yā!« (= Krähe) rufen ihnen die Leute zu, und schwarze Schwärme kommen ganz zahm heran und verziehen sich erst wieder auf: »Mo you lā« (= »Hab' nichts mehr«).

Von diesem schmalen Passe gibt es zum turmartig sich erhebenden Gipfel hinauf einen steilen Treppenweg. Bei meinem Besuch war dieser aber noch unter fußtiefem winterlichem Schnee begraben. Man mußte auf kleinen, elenden Wegchen um mehrere, bizarr aufsteigende Felstürme herumsteigen. Weiter hinauf kommt auch keine Sänfte mehr. Hier hieß es bei meinem Besuch bald durch tiefen Morast, bald durch Schnee und über steil geneigte vereiste Platten klettern. Aber auch darüber plagen sich Chinesenfrauen in ihren Zeugstiefelchen, mit ihren Puppenfüßchen haltlos im Schlamm und Schnee einsinkend. Ist der Weg vereist, so rutschen sie auf den Knien darüber. Und dabei hört man keine Klage. Man weiß es ja auch nicht anders. Dort, in jenen Gebieten, trägt jede Frau, arm und reich, ihre Füße zusammengeschnürt. »Tz!« schnalzt es. »Ah! Was ist der Gang jenes Fräuleins so nett!« so hört man oft einen Kenner ausrufen, wenn ein Mädchen, mit jungfräulichem, dickem Zopf auf dem Rücken, das breite Gesicht geisterhaft weiß geschminkt und mit dem gemalten roten Tupfen in der Mitte der Unterlippe, in leuchtend farbiger, kurzer Seidenjacke, in langen, weiten Hosen auf winzigen Füßchen unsicher mit einem Stock über die Straße stelzt. Und nun denke man sich diese hilflosen weiblichen Wesen auf einem überaus mühseligen Bergpfad! Aber Hunderte von solchen armen Frauen sah ich da hinaufkrabbeln.

Eine ganz enge steile Wendeltreppe mit einem hohen alten Steingeländer, behängt mit zahllosen dicken Eisenketten, führte mich zum Schluß auf den höchsten Gipfelturm des Berges. Auf dem winzigen, mit Mühe etwas erbreiterten Platz, zwischen häßlichen Holzschuppen und zwischen den in Jahrhunderten hierher gestifteten Papieröfen (hsi tse lu) und Glocken aus Bronze und anderem Material, erscheint in der Mitte, von den Priestern sorgsam behütet, ein entzückendes Schmuckkästchen, ein ganzer Tempel, massiv aus im Feuer vergoldeter Bronze. Nichts Eigenartiges! Nein, in nichts auch nur etwas von der gewöhnlichen Bauart für Dächer, Gebälk und Wände abweichend. Aber alles hier aus Bronze mit einer heute wunderbaren Patina. Aus dem feinsten Material sind säuberlich alle Details gegossen und ziseliert. Der Tempel erhebt sich auf einem schönen Marmorsockel, aus einer kleinen Balustrade, mißt an der Basis 5 m auf 3,5 m und ist etwa 5 m hoch. Er ist heute und schon seit der Ming-Dynastie von einem hohen bronzenen Schutzgitter umgeben und enthält mit der Front gegen Osten ein großes, hinter zwei Tischen sitzendes Bild eines jungen Mannes, den Tschʿeng wu tsʿu se ye, umgeben von zwei stehenden und ihm dienenden Göttinnen und zwei Rittern mit Schwert und Lanze, alles aus Bronze.

Von dem 1600 m hohen Gipfel des Wu dang schan genießt man auch eine wunderbare Aussicht. Über zahllose Felstürme hinweg trifft der Blick in wilde, unzugängliche Schluchten. Dichtestes Gestrüpp, alte Fichten und Eichengebüsch, decken noch wie in alter Urzeit viele Hänge des Berges. Schaut man nach Süden, so fällt das Auge auf manchen stolzen Gipfel. Dort türmt sich eine Kette dicht hinter der anderen. Wir sind mitten in einem wilden Gebirgsland, wir sind schon hier in dem gewaltigen Kuen lun-Gebirgssystem, welches von Tibet her sich weit in das östliche Asien hineinzieht.

Vom Gipfel hinab nach der Stadt war ich zweieinhalb Tage unterwegs und am Morgen des 7. April verließ ich wiederum Kün tschou und setzte kurz oberhalb der Stadt über den Fluß, wo jenseits am linken Ufer, wie angeklebt an eine steile Felswand, ein kleiner hübscher Tempel die Stelle bezeichnet, an der einst die Tochter des Kaisers Yung lu gewohnt haben soll. Auch diese Stelle ist heute ein Wallfahrtsort für kinderlose Frauen. Dann ging der Weg zwischen roten mergeligen Sandsteinhügeln weiter. Ein ganz schmaler Saumpfad war es nur. Um alle Äckerchen, um Tabak- und Reisfelder mußte er sich herumwinden.